Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

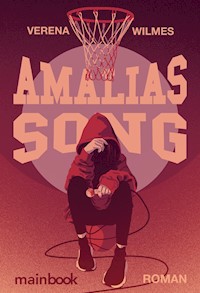

- Herausgeber: mainbook Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Wenn jeder Mensch ein Kryptonit – eine Schwachstelle – hat, so ist der Frankfurter Professor Burkhard Wöller das Kryptonit gleich mehrerer Menschen. Maria Jahn hat er um den größten Erfolg ihrer Basketballkarriere gebracht, seinen Professorenkollegen Jakob Retter hat er bloßgestellt und Martin Trenker droht wegen ihm alles zu verlieren. Keiner der drei kann ihm verzeihen. Wöller scheint bei allem was er anpackt Erfolg zu haben. Doch als man seine Leiche im Sulzbacher Eichwald mit Zyankali vergiftet findet, wird schnell klar, auf welch faulem Fundament sein Leben basierte. Die Hofheimer Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf. Doch wem der raffinierte Racheplan wirklich gilt, wer endgültig sein Kryptonit auslöschen will, erkennen die Kommissare erst, als es fast zu spät ist …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 461

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für einen Menschen, ohne den kein Wort hiervon möglichgewesen wäre. Was auch passiert ist, eines Tages können wirvielleicht darüber lachen.

Das Buch

Als Burkhard Wöllers Leiche im Eichwald in Sulzbach am Taunus gefunden wird, werden die in Scheidung lebenden Kommissare Sören und Daniela Bender der Hofheimer Kriminalpolizei mit den Ermittlungen betraut. Es dauert nicht lange, bis sie erkennen, dass die perfekte Fassade des Professors für Mikrobiologie Risse hatte. Nicht nur seine Ehefrau und sein Sohn hatten es unter seinem Regime schwer, gleich drei Menschen machen Wöller für Fehlschläge in ihrem Leben verantwortlich. Maria Jahn wurde um ihren großen Traum gebracht, erfolgreiche Profibasketballerin zu sein. Jakob Retter wurde öffentlich geoutet und Martin Trenker ist dabei, alles zu verlieren, was er sich aufgebaut hat. Die beiden Kommissare favorisieren jeweils einen anderen Verdächtigen, doch die Beweislage ist verwirrend. Erst als sie tiefer in die Frankfurter Basketballwelt eindringen und die Verbindung zu einem tödlichen Motorradunfall in Marburg herstellen, fällt der Groschen. Die Person, der der wahre Racheplan gilt, ist unschuldig ins Fadenkreuz geraten, weil mancher Schmerz zu groß ist, um einfach so zu vergehen. Dies ist für den Täter der einzige Weg, um sein Kryptonit endlich zu besiegen.

Die Autorin

Verena Wilmes ist eine deutsche Schriftstellerin, geboren 1992 in Bad Soden am Taunus, wo sie auch lebt. Sie machte ihren Bachelor of Science in Biowissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und derzeit ihren Master in Physical Biology of Cells and Cell Interactions. Sie spielt Basketball in der 2. Bundesliga und der Regionalliga.

Verena Wilmes

Kryptonit

Ich kenne deine Schwäche

Main-Taunus-Krimi

ISBN 978-3-946413-24-0Copyright © 2016 mainbook VerlagAlle Rechte vorbehaltenLektorat: Gerd FischerCovergestaltung: Olaf TischerCovermotive: © fotolia BillionPhotos.com und nopsang

Auf der Verlagshomepage finden Sie weitere spannende Bücher:www.mainbook.de

1. Teil

Prolog

Kennst du das? Wenn du in den Spiegel schaust und dein eigenes Gesicht nicht mehr erkennst? Wenn du dich fragst, was aus dir geworden ist?

Wahrscheinlich nicht. Du weißt ja nicht, wie es ist, dich selbst oder et was, das du liebst, zu verlieren. Zumindest weißt du es bis jetzt noch nicht. Aber du wirst es bald wissen. Ich werde es dich wissen lassen. Ich.

Wir werden uns in die Augen sehen, wie wir uns seit Jahren nicht mehr in die Augen gesehen haben, und ich werde dort eine Leere sehen. Es wird dieselbe Leere sein, die damals in meinen Augen lag, als du mich verraten hast. Ja, es ist lange her, aber ich habe diese Demütigung nie vergessen. Du bist die Person, der ich nicht verzeihen kann. Durch dich habe ich in all den Jahren gelernt, dass die Bösen immer gewinnen. Und du gehörst zu den Bösen. Ich gratuliere dir. Dir und all den anderen Bastarden. Ihr habt es geschafft, mich zu brechen.

Letztendlich war es ein ganz kleiner, leiser Moment, der mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Einem Menschen, der einfach genug hat. Es war ein Moment, an den du dich wahrscheinlich gar nicht mehr erinnerst, aber damit hast du das Monster in mir befreit.

Ich werde wehmütig, wenn ich meine Metamorphose in deinen schlimmsten Albtraum betrachte, weil ich weiß, wer ich mal war, aber das ist vorbei. Du wirst bereuen, was du mir angetan hast. Und dann habe ich gewonnen. Wenigstens einmal. Ich werde dich töten. Ich.

1. Kapitel (Donnerstag, 14. November)

Es war ein richtig beschissener Morgen.

Hauptkommissar Sören Bender fuhr an der Rhein-Main-Therme vorbei aus Hofheim hinaus und schaltete einen Gang höher, nachdem er die erste enge Kurve der Landstraße genommen hatte. Sein alter VW meckerte etwas. Es würde nicht mehr lange dauern und der Wagen würde ihn auch noch im Stich lassen. Die Heizung hatte es schon getan. Genau wie seine Frau, Daniela.

Ein beschissener Gedanke an einem beschissenen Morgen. Es war arschkalt. Eine dunkle Wolkendecke hing am Himmel, versprach nichts als Regen und ein kräftiger Wind blies von der Seite, sodass Laub auf die Straße gefegt wurde und es am Auto rüttelte. Es war erst kurz nach acht Uhr morgens, es war noch nicht mal richtig hell, aber Sören wusste jetzt schon, dass es ein weiterer hoffnungsloser Tag werden würde.

Leichenfund in Sulzbach am Taunus. Er solle sich beeilen, es sähe nach Regen aus und sollte der Regen in den nächsten Minuten einsetzen, dann könnten wichtige Spuren vernichtet werden. Er war doch kein verdammter Anfänger! Man musste nicht so mit ihm reden! Er war seit achtzehn Jahren bei der Polizei. Mit seinen zweiundvierzig Jahren war er wahrscheinlich doppelt so alt wie der idiotische Grünschnabel, der ihn aus dem Schlaf gerissen hatte. Sören trat fester aufs Gaspedal und spürte den pochenden Schmerz in seinem großen Zeh wieder. Den hatte er sich gestoßen, als er aufgestanden war und wie in den letzten fünfzehn Jahren rechts herum ins Badezimmer hatte gehen wollen.

Nur wohnte er, seitdem die Scheidung eingereicht war, nicht mehr in ihrem gemeinsamen großen Haus in Hofheim-Marxheim, sondern in dieser engen Drecksbude in der Nähe des Chinon-Centers. Und als er im Halbschlaf rechts herum gegangen war, war er volle Kanne gegen die Wand gelatscht. Er hasste diese Wohnung! Sein Badezimmer glich einer Abstellkammer im Vergleich zu dem, das er sich mit Daniela geteilt hatte. In dem Haus, das ihre reichen Eltern finanzierten. Und der Bildschirm seines kleinen Fernsehers passte dreimal in den Bildschirm des Flatscreens, auf dem Daniela jetzt jeden Abend allein ihre Frauensendungen glotzte. Wenn sie denn alleine war. Glaubte man den dummen Sprüchen, die auf dem Revier kursierten, dann vergnügte sich Daniela mit einem Kollegen. Und allein der Gedanke an irgendeinen Lakaien, der mit seinem haarlosen Fitnesskörper auf seiner Seite des großzügigen Doppelbettes schlief, machte ihn wahnsinnig.

Er erkannte die ersten seiner Kollegen oberhalb des Fußballplatzes, als er am Rand des Eichwaldes in Sulzbach ankam. Einige von diesen Witzbolden hatten sich über seinen kleinen Bauchansatz lustig gemacht und auch die grauer werdenden Haare und der neue Bart waren ihnen offenbar aufgefallen. Hinter seinem Rücken tuschelten sie, es wäre kein Wunder, dass Daniela so schnell einen anderen gefunden hatte. Doch diese Penner wussten gar nichts! Und so sehr sie auch spekulierten, sie würden niemals erfahren, warum Daniela und er sich getrennt hatten. Niemals.

Er parkte seinen Wagen. Soweit er wusste, war der Eichwald ein beliebtes Gebiet für Jogger mit einem knapp fünf Kilometer langen Rundkurs. Auch viele Spaziergänger und Radfahrer waren hier anzutreffen, an diesem Morgen jedoch war der Wald – bis auf die Polizisten – menschenleer.

Das Blaulicht mehrerer Einsatzwagen zerriss die nachlassende Morgendämmerung und es sah ein wenig gespenstisch aus, wie sich die mächtigen Baumkronen des Eichwaldes im stärker aufgekommenen Wind bogen. Der düstere Himmel schien die Muskeln spielen zu lassen. Sören senkte seinen Blick.

Genau gegenüber des Waldes, auf der anderen Straßenseite, drängte sich eine Ansammlung zahlloser Pubertierender hinter dem Absperrband der Polizei auf einem zur Straße hin ansteigenden, breiten und gepflasterten Weg. Das Band war zwischen zwei Laternen gespannt, vor dem zwei Beamte der Schutzpolizei standen und die Meute beaufsichtigten. Sören erkannte zwei weitere Kollegen, die sich mit einem Mann mittleren Alters mit Brille und kurzen grauen Haaren unterhielten, der einen schwarzen Hund an der Leine hielt, und war froh, dass beide beschäftigt waren, denn die zwei Idioten hatten ihm gerade noch gefehlt. Georg und Sascha waren nicht nur dumm wie Stroh, sie spielten gemeinsam in einer kleinen Coverband und hielten sich für die größten Rockstars, die auf Erden wandelten.

Sören ignorierte den kalten Wind, der ihm unter seine offene Jacke blies und ging zu einem Kollegen mit Bart und der Statur eines Bären, der nur wenige Meter von ihm entfernt stand. Er hielt ihm seinen Dienstausweis unter die Nase und wollte erfahren, was hier los war. Der Schutzpolizist war gerade dabei, ein weiteres Absperrband aus einem Streifenwagen zu holen.

„Männliche Leiche im Wald. Ist wohl ein Professor von der Uni in Frankfurt, meinte eine Kollegin“, brummte er.

Sören folgte dem Nicken des Mannes zum Waldrand, wo ein schmaler Weg an einer Parkbank vorbei in den Wald hineinführte und er ein paar Beamte der Spurensicherung erkennen konnte, die in ihren grellweißen Anzügen nicht zu übersehen waren.

„Die Fundstelle im Wald ist schon weiträumig abgesperrt, ich helfe den Kollegen jetzt, da oben auch noch die Straße abzusperren.“ Der dicke Kollege deutete die enge Straße ohne Mittelstreifen hinauf, auf der sie sich gerade befanden und die an den Baumreihen des Waldes entlangführte. Nach gut fünfzig Metern versperrten zwei Pfosten die Durchfahrt, genau wie ein davor geparktes Fahrzeug der Polizei. Doch ein Absperrband war noch nicht zu erkennen.

Der Beamte trabte davon und Sören blickte sich noch ein wenig um, bevor er in den Wald ging. Er wollte sich ein Bild von der Umgebung machen. Schräg gegenüber entdeckte er ein hohes, rechteckiges Gebäude, in dessen Bauch schon einige Fenster erleuchtet waren und besetzte Klassenräume erkennen ließen. Das musste die Gesamtschule hier in Sulzbach sein. Daher kamen also die Pickelgesichter. Wieso sie nicht in der Schule waren, war nicht schwer herauszufinden. Die Kids fanden die Szenerie, die sich ihnen hier draußen bot, viel interessanter und krakeelten dementsprechend in der Gegend herum.

„So krass Mann, was geht denn hier ab?“

„Ey, ruf mal Jaqueline an, die pennt noch, die soll mal kommen.“

„Wie geil Alter, da wurde bestimmt einer umgelegt!“

Sören erkannte zwei Jungs, die versuchten mit ihren Smartphones zu filmen. „Das gibt’s doch nicht“, knurrte er und wandte sich kopfschüttelnd ab.

Ein Stück links von der Schule befanden sich der Fußballplatz und ein Basketballplatz, beide hoch eingezäunt, und darunter lag, nur schemenhaft erkennbar, ein weiterer großer Fußballplatz mit Aschenbahn. Die Sulzbacher hatten offensichtlich viele Möglichkeiten, um Sport zu treiben. Er war nicht der größte Sportfan. Wenn er aus Hofheim hierher fuhr, dann nur, um ins Main-Taunus-Zentrum zu gehen.

„Sören!“

Erschrocken fuhr er zusammen und drehte sich um. Eine uniformierte Beamtin mit langen blonden Haaren stand vor ihm. Sie hatte einen ernsten Gesichtsausdruck aufgesetzt wie eigentlich immer und blickte ihn streng an.

Tanja Meyer. Einerseits eine kompetente, ehrgeizige Polizistin. Andererseits eine gute Freundin von Daniela und berüchtigte Klatschtante. Sören stöhnte innerlich auf. „Morgen. Was haben wir?“

Tanja deutete stumm zum Wald und lief voraus. Sören folgte ihr und hörte sich an, was sie berichtete.

„Eine männliche Leiche namens Burkhard Wöller, einundsechzig Jahre alt. Er liegt hier gleich nach der ersten Weggabelung. Zwei Kollegen sind schon dabei, die Anwohner zu befragen. Wobei die nächsten Anwohner ein Stück entfernt wohnen. Außerdem gibt es ein kleines Hotel die Straße hinauf und wir werden uns um die Gäste und die Schule gegenüber kümmern, sobald wir mehr Leute hier haben. Vielleicht hat ja jemand was beobachtet.“

„Okay, klingt gut. Woher wissen wir Namen und Alter der Leiche?“

„Er hatte seine Brieftasche bei sich. Mit Geld und allem Drum und Dran. Sieht nicht nach einem Raub aus.“

„Nach einem anderen Verbrechen aber schon?“

Tanja nickte.

„Okay. Einer deiner Kollegen meinte, er wäre Professor an der Uni in Frankfurt?“

„Das hat die Rechtsmedizinerin gesagt. Sie meinte, sie würde ihn flüchtig von irgendwelchen Vorträgen kennen.“

Sie liefen in den Wald, an der Parkbank vorbei, und augenblicklich war es ein bisschen düsterer. Durch das Geäst und die Baumkronen fiel wenig Licht. Tatortbeleuchter standen allerdings am Wegrand und so erkannte Sören, dass sie auf einem matschigen Weg, der mit Laub, kleinen Steinchen und den Abwürfen irgendwelcher Bäume übersät war, entlangliefen. Er entdeckte auch einige Beamte der Spurensicherung, die bereits durch das Unterholz kraxelten.

„Wer hat die Leiche gefunden?“, fragte Sören, während sie an einer Abzweigung nach links liefen und wenige Meter später dem Verlauf des Weges, der so schmal war, dass er eher einem Trampelpfad glich, um eine Kurve folgten.

„Ein Spaziergänger mit Hund war vorne auf der Straße unterwegs, als sein Hund plötzlich in den Wald gerannt ist und wie verrückt angefangen hat zu bellen.“

„Der hat wahrscheinlich den Schock seines Lebens bekommen.“

„Ja, höchstwahrscheinlich. Er steht noch auf der Straße und wird von Georg und Sascha vernommen, falls du mit ihm sprechen willst.“

Sie sprach mit kühler Stimme und würdigte ihn währenddessen keines Blickes. Daniela hatte wohl ganze Arbeit geleistet. So konnte es gehen. Sören entgegnete nur: „Später. Ist der Staatsanwalt informiert?“

„Er ist auf dem Weg.“

Kurz darauf erreichten sie die Fundstelle der Leiche. Am Rande des engen, matschigen Weges, ein gutes Stück im Wald drinnen, lag die Leiche eines dicklichen Mannes auf dem Rücken, halb verborgen von etwas Laub. Daneben kniete die Rechtsmedizinerin Dr. Tina Chen, mit der Sören schon öfter zusammengearbeitet hatte. Hinter ihr stand ein großer Tatortbeleuchter, direkt neben der Leiche, und erhellte die Szenerie.

„Guten Morgen, Frau Doktor.“

„Guten Morgen.“

„Können Sie schon was sagen?“, fragte Sören und ging neben der Asiatin in die Hocke. Er nahm den Duft ihrer langen schwarzen Haare wahr, die sie zu einem Zopf gebunden hatte und fragte sich nicht zum ersten Mal, ob diese schöne und kluge Frau eigentlich Single war. Aber es war besser, diesen Gedanken zu verdrängen.

„Naja … allzu viel kann ich noch nicht sagen. Das ist alles ein bisschen verworren.“

„Das bedeutet?“

„Also erst mal sind hier überall Schleifspuren zu finden“, sagte sie und deutete auf einige Stellen im Waldboden, die mit kleinen nummerierten Schildchen markiert waren. Sören folgte ihrem Finger und entdeckte Furchen im feuchten Boden.

„Das heißt, Sie gehen davon aus, dass das hier nicht der Tatort ist?“

„Ich bin mir noch nicht sicher. Wenn meine Vermutung über die Todesursache stimmt, kann er bestimmt nicht so weit gekommen sein. Sehen Sie sich mal die Haltung der Leiche an.“

In diesem Augenblick begann ein Handy zu klingeln. Tanja entschuldigte sich und entfernte sich ein paar Schritte. Sören betrachtete die Leiche. Der Mann lag auf dem Rücken, seine grau-schwarzen Haare und sein Bart waren dreckverschmiert, genau wie sein blaugestreiftes Hemd und seine graue Hose. Die Haltung seines Körpers war eine einzige Verkrampfung. Sein linker Arm lag seltsam abgewinkelt da, seine rechte Hand schien sich in den Dreck am Boden gekrallt zu haben. Sein Kopf war zur Seite gedreht und auch seine Gesichtsmuskeln schienen zum Zeitpunkt des Todes angespannt gewesen zu sein. Dazu hatte er wohl erbrochen, nach dem farbigen Zeug zu urteilen, das ihm am Mund und am Kinn hing. Außerdem krabbelte einiges an vielbeinigem Getier auf ihm herum und ließ Sören mehr erschaudern als das Erbrochene. Auch wenn die Insekten, die die Leichen besiedelten, den Fachleuten viel über das vorliegende Verbrechen verraten konnten, sträubten sich ihm beim Anblick der Viecher und der Vorstellung, dass er eines Tages auch mal so abgenagt werden könnte, sämtliche Haare.

„Das sieht nach einem qualvollen Tod aus, oder?“, meinte er schließlich.

Dr. Chen nickte. „Ich tippe auf eine Vergiftung mit Cyanid. Erstens geht von ihm ein Geruch nach Bittermandel aus, zweitens sieht das Ganze nach heftigen Krämpfen aus, und das Erbrechen dazu ist typisch, wenn das Gift geschluckt wurde. Und drittens hat er eine rosige Hautfarbe, was ebenfalls bei so einer Vergiftung auftritt.“

„Das heißt, er ist erstickt?“

„Davon gehe ich aus, ja. Mehr kann ich erst nach der Obduktion sagen.“

„Bei Zyankali könnte es auch Selbstmord gewesen sein, oder?“

„Eigentlich ja. Aber sehen Sie sich mal die Stellung seiner Beine an. Ich muss das im Labor noch mal genau untersuchen, aber die könnten alle beide gebrochen sein. Ich tippe eher darauf, dass ihm das Gift verabreicht wurde.“

„Wie Sie meinen. Vermutung zum Todeszeitpunkt?“

Die Rechtsmedizinerin ließ sich ein wenig Zeit mit ihrer Antwort.

„Das kann ich noch nicht genau sagen. Die Insektenbesiedlung ist noch nicht zu groß, aber wir haben Winter. Da ist das sowieso weniger. Außerdem, wenn man Cyanid schluckt, kann es fünfzehn Minuten bis eine Stunde dauern, bis der Tod eintritt. Aufgrund seiner Körperkerntemperatur tippe ich mal auf irgendwann zwischen gestern Abend acht Uhr und heute früh gegen drei. Aber ich muss mir die Leichenflecken an seinem Hals und auch alles andere noch mal im Labor ansehen.“

„Okay. Und Sie meinten, Sie kennen die Leiche?“

„Flüchtig. Er war Professor für Mikrobiologie an der Uni Frankfurt und ich habe mir einige seiner Vorträge angehört. Er konnte gut reden.“

„Ah ja.“

„Es gibt Neuigkeiten“, sagte Tanja in diesem Augenblick hinter ihnen und steckte ihr Handy wieder an ihren Gürtel neben die Waffe.

„Inwiefern?“

„Bereits heute Morgen um sieben gab es einen Anruf vom Uni Campus am Riedberg. Das Auto eines Professor Wöllers wurde dort auf einem Parkplatz gefunden und schien die ganze Nacht über nicht bewegt worden zu sein. Der Autoschlüssel lag neben dem Wagen. Von ihm fehlte jede Spur. Die Kollegen sind schon vor Ort.“

„Soll das heißen, er ist gestern direkt nach der Arbeit verschwunden? Hast du schon gecheckt, ob Anrufe seiner Familie eingegangen sind?“

„Mache ich gleich.“

„Dann wurde er vom Riedberg hierher geschleppt, um hier ermordet zu werden? Ergibt das einen Sinn?“, warf die Rechtsmedizinerin ein.

„Gute Frage. Ich denke, dann fahre ich mal hoch zum Campus.“

„Das wird nicht nötig sein“, meinte Tanja.

„Wieso?“

„Naja … eine Kollegin von dir ist schon auf dem Weg dorthin.“

„Ah ja? Wer?“

Doch als Tanja ihn dann zum ersten Mal an diesem Morgen direkt ansah, wusste er es schon. Sein Herz sank ihm in die Hose. „Das kann doch nicht … du meinst, Daniela?“

„Genau, Daniela.“

Sören fühlte sich, als hätte er eben einen Faustschlag ins Gesicht bekommen. Es war wirklich ein beschissener Tag.

2. Kapitel (Einige Wochen zuvor)

Eine Flucht war nicht möglich. Wie in Stein gemeißelt saß der Hass in seiner Brust, beherrschte jede Faser seines Körpers und ließ sich weder vom Whiskey ertränken noch von seinem Kunstwerk besänftigen.

Professor Burkhard Wöller hatte den Edding noch in der Hand und starrte schnaufend auf das Titelblatt der neuesten Ausgabe des Frankfurt Sc!ence. Diese Fratze durfte sein Heiligtum nicht beschmutzen! Er hatte das Gesicht entstellen müssen, mit allem, wofür dieser Hund wirklich stand.

Doch es reichte noch nicht. Mit einem Ruck und dem befriedigenden Geräusch von abreißendem Papier rupfte er die Titelseite ab und ließ sie zu Boden fallen. Den Rest der wissenschaftlichen Zeitschrift warf er in hohem Bogen quer durch sein Arbeitszimmer, wobei er gegen eines der beiden Regale klatschte, die unter der Last der dicken Ordner mit seiner Forschungsarbeit darin förmlich ächzten. In jedem einzelnen dieser Ordner steckte mehr und vor allem bessere Arbeit als in dem ganzen Dreck, den sein so genannter Kollege im Frankfurt Sc!ence veröffentlich hatte. Wie hatte das nur passieren können?

Ausgerechnet Jakob Retter! Von allen Professoren am Riedberg hatte ausgerechnet dieser Vollpfosten veröffentlicht werden müssen. Sicher, der Professor für Biochemie hatte schon etwas halbwegs Interessantes über die Regulation des Kohlenhydratstoffwechsels herausgefunden. Möglicherweise würde das zu neuen Erkenntnissen über die genetischen und biochemischen Regulationsmechanismen, die die Expression der gluconeogenetischen Gene regulierten, führen, doch das war noch längst nicht erwiesen. Warum also wurde so ein Wind darum gemacht? Dieser Depp wurde zelebriert, als hätte er Krebs geheilt!

Burkhard hätte den Artikel noch nicht mal überfliegen sollen. Es mochte alles nur Schall und Rauch sein, aber es machte ihn wahnsinnig. Der Professor für Mikrobiologie kippte den letzten Rest seines Whiskeys hinunter und hob die Titelseite wieder auf. Das Gesicht dieses Mistkerls war bereits unkenntlich, aber es reichte noch nicht. Diese verlogene, sensationsheischende Überschrift musste weg! Sonst würden ihn die Worte noch in den Schlaf verfolgen. Falls er diesen heute Nacht überhaupt finden konnte.

Er war so in seine Kritzeleien vertieft, dass er das nervtötende Geräusch des Staubsaugers erst vernahm, als Barbara die Tür öffnete und in das dämmrige Licht seines Arbeitszimmers hinein blinzelte. Er hatte die Rollläden bereits heruntergelassen und nur die kleine Schreibtischlampe eingeschaltet. Wie immer sah seine sieben Jahre jüngere Frau noch nicht mal bei der Hausarbeit wie eine echte Hausfrau aus. Schlank und elegant gekleidet wirkte sie geschäftstüchtig und war doch im Grunde nur so vital, weil das Putzen ihr Yoga war. Außerdem rannte sie mehrmals im Monat zum Friseur, um ihre blonden Locken von dem lästigen Grau zu befreien. In diesem Augenblick war sie dennoch nichts weiter als der perfekte Fußabtreter. Burkhard bemerkte, wie sie kurz die Nase rümpfte, als sie das Chaos bemerkte und wahrscheinlich diesen muffigen Geruch wahrnahm, den sie immer zu riechen meinte, wenn sie ein Zimmer mehrere Stunden lang nicht geputzt hatte. Und im Endeffekt gab ihm wohl genau das den Rest.

„Schatz“, sagte sie. „Ich würde hier gerne sauber machen. Sei doch so gut und arbeite kurz unten im …“

„Raus!“, fuhr Burkhard empor. „Verfluchte Scheiße, ich hab dir schon zehntausend Mal gesagt, hier drin räumst du nicht auf! Leb deinen Putzfimmel von mir aus in jedem anderen beschissen Zimmer aus, aber nicht hier!“

Barbara schien der Atem zu stocken. Ihr Gesicht verlor erst an Farbe, um dann rot zu werden. Sie hasste es, wenn er sie anbrüllte.

„Verschwinde, verdammt!“

Am nächsten Morgen hatte Burkhard sich noch immer nicht beruhigt. Im luxuriösen Bad seiner Villa in Königstein sah er das Nachbeben seines gestrigen Streits mit Barbara ganz deutlich anhand seiner penibel sortierten Rasierwässer. Auch sein Kamm, die Zahnbürste und alle anderen Utensilien waren fein säuberlich auf der blitzsauberen Ablage neben dem weißen Waschbecken aufgereiht. Wie immer versuchte seine Frau die Dinge zwischen ihnen symbolisch wieder in Ordnung zu bringen. Doch er kümmerte sich nicht darum. Hass und Wut fraßen sich durch seinen Magen wie ein gieriger Parasit und erforderten seine gesamte Aufmerksamkeit.

Er nahm eine eiskalte Dusche, um sich daran zu erinnern, dass das Leben zwar nicht fair war, er aber schon ganz andere Dinge gemeistert hatte. In seinen einundsechzig Jahren auf dieser Erde hatte er viel Unfairness, Frechheit, Dummheit und intellektuelle Ignoranz erlebt, aber am Ende hatte er immer das bekommen, was er gewollt hatte. Er würde dafür sorgen, dass es dieses Mal nicht anders lief. Die Frage war nur, wie?

Sie beschäftigte ihn auch noch, als er aus der Dusche stieg, sich ein Handtuch um die Hüften wickelte und seinen stattlichen Bierbauch im Spiegel betrachtete. Von seiner früheren Sportlichkeit war nicht mehr viel übrig. Er hatte viele Jahre höherklassig Basketball gespielt, obwohl er nicht allzu groß war, doch das glaubten ihm diese ignoranten Menschen an der Universität sowieso nicht. Er kämmte seine spärlicher werdenden Haare, die von Tag zu Tag grauer wurden. Offensichtlich fehlendes Melanin. Er gab sich jedoch keine Mühe, die lichtere Stelle am Hinterkopf zu überdecken. Es würde nicht klappen. Er stutzte seinen Rundbart, putzte sich die Zähne und stellte fest, dass seine kleinen Augen heute Morgen besonders müde wirkten. Man sah ihm an, dass er schlecht geschlafen hatte.

Um Punkt acht Uhr betrat er die Küche im Erdgeschoss. Die silbernen Oberflächen der Küchengeräte reflektierten die Sonnenstrahlen, die an diesem Morgen von einem strahlend blauen Himmel draußen hereinfielen. In der Mitte des mit Terrakottafliesen ausgelegten Zimmers befand sich der rechteckige Esstisch direkt unter einer herabhängenden Lampe. Dort war ein üppiges Frühstück gedeckt. Frisch gekochter Kaffee, Orangensaft, zwei gekochte Eier und eine Vielzahl an Brötchen und verschiedenen Aufstrichen warteten auf ihn.

Burkhard lief das Wasser im Mund zusammen und gleichzeitig seufzte er. Es war immer dasselbe nach ihren Streitigkeiten. Seine Frau wollte von ihm gelobt werden. Sie ging ihm aus dem Weg, putzte, räumte auf und tat alles, um ihn zufrieden zu stellen. Allerdings ließ sie sich dabei nicht blicken. Wie ein unsichtbarer Weihnachtself. Sie hatte sich nicht verändert. Nach wie vor wollte sie Sicherheit und Ordnung. Das, was er aufs Spiel gesetzt hatte, vor gar nicht so langer Zeit. Und jetzt wünschte er sich die Sicherheit und die Routine zurück. Hoffentlich war es nicht zu spät.

Er verdrängte alles, was er davon verdrängen konnte, und nahm sich die Zeitung, während er sich vor sein Frühstück setzte. Er brauchte Ablenkung an diesem neunundzwanzigsten Oktober, überflog die wichtigsten Schlagzeilen aus Politik und Wirtschaft und fand doch nichts anderes, als die Bestätigung, dass in der Welt noch immer alles im Argen lag. Doch dann blieb sein Blick auf einem kurzen Artikel hängen, der von einem vor sechs Wochen geschehenen Motorradunfall im Landkreis Biedenkopf, oberhalb von Marburg, berichtete. Ein Mann war dabei ums Leben gekommen und obwohl die Polizei noch keine Klarheit über die genaue Unfallursache hatte, wurden die Ermittlungen eingestellt. Der Fahrer sei – laut Artikel – mit viel zu hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Das sei ihm auf den kurvenreichen Straßen zum Verhängnis geworden. Zeugen für den Unfall gäbe es keine.

Burkhard biss in sein Marmeladenbrötchen. Er kam aus Marburg und kannte die Straßen dort oben nur zu gut. So etwas passierte eben. Es war nichts Besonderes. Dennoch raste sein Herz, als er sich schließlich dem Wissenschaftsteil zuwandte.

Er verlor sich in den Artikeln, um nach einer Weile auf seine Armbanduhr zu blicken und erschrocken festzustellen, dass er los musste. Wo steckte nur seine Frau? Auf dem Weg aus der Küche rief er halbherzig nach ihr, erhielt jedoch keine Antwort. Vielleicht war sie im Garten. Er würde jetzt aber nicht nachschauen. Er durchquerte das große Wohnzimmer mit dem riesigen Plasmafernseher, dem gläsernen Schrank, in dem Pokale aus seiner erfolgreichen Basketballzeit blitzten, und dem weißen Sofa, bemerkte am Rande, dass es auch hier picobello aussah, und betrat den gefliesten Flur.

Doch gerade als er in Schuhe und Mantel geschlüpft war und sich seinen Hut aufgesetzt hatte, klingelte das Telefon. Genervt trabte er ins Wohnzimmer zurück und nahm das Mobilteil ab, das auf einem kleinen Beistelltisch neben der langen Couch stand.

„Wer auch immer Sie sind“, polterte er los, „Ihre Eltern haben Ihnen offensichtlich nicht beigebracht, dass es unhöflich ist, so früh morgens bei Fremden anzurufen.“

„Sie verlogenes Arschloch!“, schluchzte eine Frauenstimme am anderen Ende der Leitung.

Einen Moment war er verwirrt. Dann erkannte er die Stimme. „Ach, die Frau Doktorin“, frohlockte er und begann zu grinsen. „Haben Sie etwa getrunken?“

„Das geht Sie überhaupt nichts an!“, schrie Natascha Simojevic hysterisch mit eindeutig schwerer Zunge in den Hörer. Burkhard lachte.

„Sie werden es noch bereuen, Basti und mich auseinander gebracht zu haben, Sie alter Drecksack! Und ich wollte Ihnen schon lange mal sagen, dass …“

„Ich hoffe, Sie wollten nach einem guten Psychiater fragen. Rufen Sie meine Sekretärin an, die sucht einen für Sie raus.“ Und damit legte er auf. Amüsiert richtete er seinen Hut und ging zurück in den Flur. Er war froh, dass sein Sohn seinen Rat befolgt und diese Frau abgeschossen hatte, aber es würde ihm fehlen, beim sonntäglichen Essen Witze über sie zu machen.

Draußen schien zwar die Sonne, doch sein Atem dampfte in der kühlen Morgenluft auf dem Weg zu seinem Mercedes. Im Wageninneren hatte es der Professor für Mikrobiologie dafür warm und gemütlich. Er fuhr durch den morgendlichen Kurort Königstein, mit gefühlt eintausend anderen, die sich alle zur selben Uhrzeit auf den Weg zur Arbeit hatten machen müssen.

Er steckte im üblichen Stau auf dem Weg zur St. Angela Mädchenschule, der zweiten Privatschule im Ort, neben der Bischoff-Neumann-Schule, die auch sein Sohn besucht hatte. Er war bereits vollkommen entnervt, weil er hinter einem Bus feststeckte und dann nahm ihm auch noch ein weißer BMW die Vorfahrt und der Fahrer besaß die Frechheit, wütend zu hupen, während Burkhard heftig auf die Bremse trat.

„Arschloch!“, rief er dem Kerl hinterher. Das war bestimmt ein Anwalt, einer dieser selbstgerechten Paragraphenreiter.

Es dauerte eine Ewigkeit, bis er dem Verkehr entkam und auf die Bundesstraße auffuhr, die ihn näher an die Universität bringen würde. Die Uni. Seit einigen Tagen, genauer gesagt, nach der Bekanntgabe von Retters Veröffentlichung, reizte ihn jeder Gedanke an die Universität am Riedberg wie Juckpulver auf seiner Haut. Und heute, nachdem er gestern seine abonnierte Ausgabe der Frankfurt Sc!ence bekommen hatte, war es besonders schlimm.

Ausgerechnet Jakob Retter. Dieser Mistkerl.

Wütend trat Burkhard fester aufs Gas und brauste über eine dunkelgelbe Ampel. Er sollte mal wieder veröffentlicht werden. Verdammt, er hatte in Yale studiert, er sollte in dieser doofen Zeitschrift stehen und nicht der warme Bruder Jakob. Alle Kollegen redeten über ihn und alle Studenten waren begeistert von ihm. So ein Unfug! Er war doch der … Sein Handy riss ihn aus diesen Gedanken.

Der Klingelton tat ihm in den Ohren weh, und so zerrte er es während der Fahrt aus der Hosentasche und warf einen Blick auf das Display. Für einen Moment war er wie erstarrt. Für den Bruchteil einer Sekunde überlegte er. Dann tat er das einzig Richtige, drückte den Anruf weg und löschte den Kontakt aus seinem Handy. Diese Geschichte war beendet. Er wollte seine Sicherheit wiederhaben. Und er hatte eigene Probleme.

Aufgewühlt fuhr er auf die Autobahn, betrachtete die Bäume und ihre bereits verfärbten Blätter am Straßenrand. Der Herbst war schön. Es war seine Lieblingsjahreszeit. Und das lag unter anderem daran, dass im Herbst die Basketballsaison begann.

Für ihn persönlich spielte das zwar keine große Rolle mehr, aber sein Sohn Bastian war Regionalligaspieler beim BC Frankfurt und zudem auch Trainer der 2. Bundesligamannschaft der Damen des BC. Unter seinem Sohn waren die Damen erfolgreich in die Saison gestartet und auch sein Sohn hatte bereits starke Spielerstatistiken in seiner Liga hinterlassen. Er war stolz auf ihn, machte ihm der Junge doch alle Ehre, indem er dafür sorgte, dass der Name Wöller im hessischen Basketballgeschäft auch weiterhin nicht so schnell in Vergessenheit geriet.

Jetzt lag es wohl an ihm selbst, dafür zu sorgen, dass auch in der Universität niemand so schnell seinen Namen vergessen würde.

„Denken Sie daran, die letzten drei Folien sind wichtig für die Klausur. Ich erwarte, dass Sie die Kreisläufe können. Aus Ihnen sollen schließlich mal richtige Wissenschaftler werden, die ordentliche Forschung betreiben und nicht nur irgendwelchen Humbug in Fachzeitschriften veröffentlichen.“

Mit diesen Worten schloss Burkhard Wöller seine Vorlesung um kurz nach zwölf und erntete belustigtes Raunen der Studenten, die eilig ihre Sachen packten und lachend und plaudernd den Hörsaal im Otto-Stern-Zentrum am Riedberg verließen.

Mit einem Lächeln auf den Lippen schaltete Burkhard das Mikrofon aus und fuhr seinen Laptop herunter. So war er. Der coole, lustige Professor, den seine Studenten mochten. Natürlich verlangte er viel von ihnen, aber er war sich trotzdem sicher, um einiges beliebter zu sein als Retter. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, nicht mehr über diese Sache nachzudenken, als er heute Morgen an der Universität angekommen war, aber es wurmte ihn einfach. Und zwar so sehr, dass er die zwei weiteren Anrufe von derselben Nummer, die ihn bereits im Auto auf der Herfahrt tyrannisiert hatte, fast vergaß.

Er packte seine Sachen zusammen und verließ den Hörsaal, in den nach und nach wieder Studenten hineinkamen, da in einer knappen Viertelstunde bereits die nächste Vorlesung beginnen würde, und trat aus dem Otto-Stern-Zentrum. Der Campus am Riedberg war bis auf die zwei monströsen Steinzeitbauten der Chemiker, die sich am unteren Ende des Universitätsgeländes befanden, komplett neu erbaut worden. Bis auf diese beiden Klötze, die grau und hässlich mit ihrer befleckten Fassade in den sonnigen Himmel ragten, waren alle Gebäude modern und sauber. Die Geowissenschaften, die Physik, die Biologie und all die anderen Institute, die hier untergebracht waren, sahen von außen nach neuester Technik aus und schienen zu versprechen, dass in ihrem Inneren Forschung auf höchstem Niveau betrieben wurde.

Diese Gedanken schossen Burkhard öfter durch den Kopf, wenn er über den Campus lief, der an manchen Ecken immer noch eine Baustelle war, da in den nächsten Jahren weitere Institute hierher ziehen würden. Es war Mittagspause und die halbe Universität schien auf dem Campus unterwegs zu sein, um in einer der Mensen zu essen. Burkhard hatte sich gleich heute Morgen die Speisepläne durchgelesen und seine Entscheidung war auf das πxGaumen gefallen, das sich im Biozentrum befand. Vom Otto-Stern-Zentrum aus, das bis auf einen gepflasterten Weg, der hoch zur Straße führte, von sandiger Erde und dem Versuch, dort Gras wachsen zu lassen, umgeben war, überquerte er die Straße, die den Campus teilte und an deren Rändern die Studenten wieder wie Kraut und Rüben geparkt hatten, und lief an einer großen Grasfläche vorbei in Richtung Biozentrum. Im Grunde war es nur ein Stück Rasen mit ein paar Bäumen und ein paar Bänken darauf, die jeweils im Viereck angeordnet waren, aber an einem sonnigen Tag wie heute, hatte Burkhard das Gefühl, er liefe durch einen Park.

Auf dem erdigen Weg durch das herbstliche Farbenspiel kamen ihm kleinere Grüppchen von Studenten und Kollegen entgegen, und er schnappte einige Worte ihrer Unterhaltungen auf. Bei all dem fühlte er sich so wohl, dass seine schlechte Laune schon fast verflogen war.

Das πxGaumen war gut gefüllt, als Burkhard es durch die sich automatisch öffnenden Türen betrat. Die Sonne flutete durch die lange Fensterfront hinein und füllte die größte Mensa am Campus mit Licht. Darüber hinaus war der Raum von Essensdüften durchzogen und die Mehrzahl der Tische war bereits besetzt. So schwebten das Geklapper von Geschirr, Gelächter und Gesprächsfetzen durch die Luft und am Buffet herrschte Gedränge.

Burkhard gelang es dennoch, sich rasch einen Teller mit Frikadellen und Kroketten zu ergattern. Er genehmigte sich dazu eine Schüssel Schokopudding, bezahlte und machte sich dann auf die Suche nach einem Tisch. Ein kleiner Vierertisch wurde gerade in der Nähe der Fensterfront frei und Burkhard war mit schnellen Schritten da und setzte sein Tablett energisch ab.

Er nahm Platz und war gerade bereit, den ersten Bissen zu verspeisen, als er bemerkte, wer zwei Tische vor ihm saß. Jakob Retter. Ihm verging schlagartig der Appetit. Der große, dünne Hänfling mit den ergrauten Haaren, die so lang waren, dass er sie zu einem Zopf gebunden hatte, hockte vor einer Portion Chili con Carne und einer Apfelsaftschorle und rieb sich gerade, vergnügt lächelnd, über die vielen Bartstoppeln. Seine braunen Augen schienen hinter der Brille vor Freude zu strahlen und das gefiel Burkhard überhaupt nicht. Die Zeiten, in denen es ihn gefreut hatte, Jakob fröhlich und vergnügt zu sehen, waren lange vorbei. Sehr lange. Und wenn eine Freundschaft erst einmal vorbei war, dann blieben Krater zurück und die konnten sich mit allem Möglichen füllen.

Es machte ihn fuchsig, dass der Kerl schlanker war und wesentlich jünger aussah als er, obwohl er nur drei Jahre jünger war und rauchte wie ein Schlot. Und überhaupt, alle Kollegen und viele Studenten liebten und verehrten ihn fast abgöttisch für seine ruhige und ausgeglichene Art. Professor Retter nannten ihn seine Studentinnen, während sie ihn nur alsDen Wöller bezeichneten. Der Professor Retter mit seiner sanften Stimme und seiner positiven Ausstrahlung, der immer für alles Verständnis aufbrachte.

Welch ein Unsinn! Niemand wusste die Wahrheit über diesen Kerl mit den alten Hemden und den abgetragenen Jeans, dessen Schultern ein wenig nach vorn gekrümmt waren, als müsste er das Gewicht der Welt auf ihnen balancieren.

Niemand, außer ihm!

Ein heimtückisches Grinsen breitete sich auf Burkhards Gesicht aus, während er das dachte und er begann seine Frikadellen zu essen. Ihm kam ein Gedanke. Er hob den Kopf und betrachtete die Menschen, mit denen Retter an einem Tisch saß.

Eine schwarze Studentin, die Burkhard kannte. Sie war eine Spielerin seines Sohnes in der 2. Bundesliga, in Amerika geboren und aufgewachsen und spielte auch dementsprechend Basketball. Auf der anderen Seite saß René Schröder, ebenfalls Professor für Biochemie und Kettenraucher. Er war Ende vierzig, hatte eine sportliche Figur und kurze blonde Haare und an seinem Ringfinger steckte ein Ehering. Aber Burkhard ließ sich davon nicht täuschen. Er wusste es besser.

Burkhard stopfte sich eine Krokette in den Mund und beobachtete mit wachsendem Unmut, wie eine kleine Gruppe Studenten, die ihm sehr bekannt vorkam, auf Retter zusteuerte und ein Gespräch begann. Er schnappte das Wort Bachelorarbeit auf. Retter wirkte erfreut und Burkhard hatte das Gefühl, man hatte ihm gerade ins Gesicht geschlagen. Diese Studenten hatten doch erst im Sommersemester ein Praktikum in seinem Labor absolviert! Ein Praktikum, das Pflicht war, wollte man bei ihm die Bachelorarbeit schreiben! Wieso, zum Teufel, kamen die Bälger nicht zu ihm?

Das Essen schmeckte wie Gummi, während in Burkhards Kopf das ganze Theater der letzten Zeit, seit Erscheinen des Artikels, ablief. Der Schock, diesen Quatsch tatsächlich veröffentlicht zu sehen, Gratulationen und Bewunderung, wo auch immer Retter auftauchte. Der Flurfunk vermeldete zahlreiche Vortragseinladungen und auch beim nächsten großen Biochemiker-Kongress würde er der Star der Stunde sein. Lächerlich! Er hatte doch viel mehr drauf! Und seine Forschung war zudem wichtiger! Aber jetzt fühlte er sich degradiert. Verdammt, er hatte mehr zu bieten und saß trotzdem mit Edding und Whiskey in seinem Arbeitszimmer und kritzelte auf einem Blatt herum!

Geräuschvoll schmiss Burkhard die Gabel auf seinen Teller. Er stand ruckartig auf, spürte wie ihm all das hochkam, was er in den letzten Wochen hatte hinunter schlucken müssen, und stapfte mühsam beherrscht zu Retters Tisch.

„Jakob, du schüchterner Hund!“, rief er mit dröhnender Stimme. „Schön, dass du dich auch mal hier blicken lässt! Sonst meidest du die Mensa ja eher, oder?“ Während er das sagte, ließ er seine Hand kräftig auf Retters dürre Schulter sausen, sodass dieser ihn nicht nur verdutzt, sondern auch mit einem vor Schmerz verzogenen Gesicht ansah.

„Burkhard“, sagte er verwirrt.

„René, schön dich zu sehen. Ist ja lange her.“

„Jaaa … da hast du wohl recht“, erwiderte René Schröder mit seiner schüchternen Stimme zögerlich und genauso verwirrt wie Jakob, dem er einen schnellen Blick zuwarf.

„Können wir dir irgendwie helfen?“, fragte Retter in seiner verständnisvollen, freundlichen Art, und eine Studentin aus der Gruppe, die noch immer um den Tisch herumstand, lächelte bewundernd.

In diesem Moment platzte Burkhard der Kragen. „Nein, ich dachte nur, ich komme schnell rüber, um zu gratulieren“, sagte er und fletschte in Gedanken die Zähne.

Wie in der guten, alten Zeit, schien Retter das zu ahnen, denn er sagte argwöhnisch: „Du willst mir zu der Veröffentlichung gratulieren?“

„Nein … Ich wollte eigentlich euch beiden gratulieren. Na, der Ring an Renés Finger spricht doch Bände“, erklärte Burkhard und mimte den Unschuldigen.

Mit Genugtuung beobachtete er dann, wie René und Jakob im Nu blass wurden. Alle um den Tisch herum starrten Burkhard an, und er kostete es aus. Es schien so, als hätte es Retter die Sprache verschlagen, doch er brachte schließlich mit kratziger Stimme hervor: „Ich weiß nicht, wovon du redest.“

„Wirklich nicht? Aber ihr wart doch das heiß knutschende Pärchen, das ich vor drei Wochen unten in der Raucherecke vor den Chemietürmen gesehen habe, oder? Und jetzt wo René diesen hübschen Ring trägt, dachte ich, ihr habt gleich Nägel mit Köpfen gemacht und steht jetzt auch vor Gott zu eurer …“

Einer der Studenten zog geräuschvoll die Luft ein und bedeutete seinen Freunden, schleunigst abzuhauen, als René Schröder abrupt aufstand und sein Stuhl dabei geräuschvoll über den Boden schrammte. „Das muss ich mir nicht bieten lassen!“, zischte er Burkhard zu und marschierte wie die Studenten von dannen.

„René, warte!“, rief Retter eilig und folgte ihm, ohne Burkhard noch eines Blickes zu würdigen.

Burkhard grinste genüsslich, während er beobachtete, wie die beiden Männer fluchtartig die Mensa verließen. Die Handvoll Studenten würde sicher dafür sorgen, dass sich die Neuigkeit in der Studentenschaft wie ein Lauffeuer verbreitete. Mal sehen, wie Retter dann sein Ruhm schmecken würde.

„Musste das jetzt sein?“, blaffte ihn plötzlich die schwarze Studentin an. Burkhard hatte ihre Anwesenheit fast vergessen.

„Selbstverständlich!“, setzte er belustigt an. „Kann doch jeder wissen, dass die beiden schw- …“

„Lassen Sie doch den Scheiß!“, fuhr sie ihm ins Wort, schnappte sich ihre Cola und zog wütend von dannen.

Burkhard kehrte zu seinem Tisch zurück. Er hatte Schwule noch nie leiden können und Retter hatte es nicht anders verdient. Es geschah ihm recht, dass nun jedes Mal, wenn die Sprache auf seine Veröffentlichung kam, alle tuscheln würden: Ist das nicht der Schwule, der mit einem anderen Professor zusammen ist?

Burkhard lachte sich in seinen Bart. Das hatte er super hingekriegt. Er hatte den perfekten Moment abgepasst.

Sein Tag war gerettet.

3. Kapitel (2. November)

Jessie McCoy starrte in der Dunkelheit ihres Zimmers an die Decke. Es war wie jeden Morgen seit einigen Monaten. Sie erwachte mit dem Gefühl, ein Stein läge auf ihrer Brust und beschwere jeden Atemzug. Vielleicht stimmte es ja. Vielleicht waren manche Wunden wirklich so tief und so nah am Knochen, dass man die Blutung einfach nicht stillen konnte, so sehr man es auch versuchte.

„Scheiße“, fluchte sie leise und zog sich ihre Bettdecke über den Kopf. Sie wollte den Tag nicht beginnen. Sie wollte nicht mal über diesen Tag nachdenken. Es war der Tag. Samstag, der zweite November. Heute würde es endlich soweit sein. Und obwohl Jessie einerseits kaum hatte erwarten können, dass es endlich soweit war, hatte sie sich andererseits auch gewünscht, es möge niemals soweit kommen. Denn heute Abend, wenn sie sich wieder in dieses Bett legen würde, würden sich ihre Hoffnungen entweder erfüllt haben oder nicht. An Letzteres wollte sie gar nicht denken. Auch wenn es wahrscheinlicher sein mochte.

Das laute Vibrieren ihres Handys auf dem schiefen Nachttisch riss die zweiundzwanzigjährige aus ihren Gedanken. Sie schlug die Bettdecke zurück und starrte auf das Display.

Raus aus den Federn, Schlafmütze! Hast du Lust auf Freiplatz um eins? Bisschen locker werfen und quatschen vorm Spiel?

Jessie antwortete mit einem einfachen Ja und legte ihr Handy wieder weg. Esther hatte sie wieder daran erinnert. Das Spiel, das verdammte Spiel! Der Stein auf ihrer Brust schien ihr Herz einzuquetschen. Sie strampelte ihre Bettdecke weg und schwang ihre Beine über die Kante, sodass ihre nackten Füße den kalten Parkettboden berührten. Es kostete sie Kraft, sich diesem Tag zu stellen, doch sie hatte keine Wahl.

Sie zog den Rollladen hoch. Wie die ganze vergangene Woche strahlte auch heute die Sonne von einem wolkenlos blauen Himmel. Das Licht blendete Jessie. Den Rest der Stadt schien es zu beleben. Denn in Frankfurt-Bornheim war bereits viel los. Die Straßenbahn fuhr ratternd unten vorbei, Autos hupten und Menschen liefen in der frischen, herbstlichen Luft eilig umher.

Jessie wohnte im vierten Stock eines Mietshauses. Direkt gegenüber lag der Günthersburgpark, der von einer roten Ziegelmauer umgeben und Jessies Lieblingsplatz in Bornheim war. Eigentlich war doch alles schön und friedlich in ihrem Leben, aber … Sie sollte einfach versuchen, nicht darüber nachzudenken.

Wenn sie etwas konnte, dann Basketball spielen, egal unter welchen Umständen. Das hatte sie in ihren letzten beiden Saisons hier in Deutschland bewiesen. Sie hatte zu den Topscorern der 2. Basketballbundesliga der Damen gehört und ihr Team letzte Saison in die Play-Offs um den Aufstieg in die 1. Liga geführt. Dort waren sie zwar früh gescheitert, aber sie hatte sich bewährt und bewiesen, dass sie das Geld wert war, das sie mit dem Sport verdiente. In dieser Saison sah das Ganze allerdings ein bisschen anders aus.

Jessie war nicht in Form, wie das gesamte Team, und so hatten sie einen eher durchwachsenen Start in die Saison hingelegt, und auch wenn ihr Team in der oberen Tabellenhälfte stand, war Coach Bastian Wöller nicht zufrieden. Besonders da ihr persönliches Formtief nichts mit ihrer Physis zu tun hatte. Und beim heutigen Derby, gegen den Aufsteiger der SG Frankfurt, war ihm ein Sieg besonders wichtig. Jessie spürte den Druck, doch wenn sie ehrlich war, wollte sie das beschissene Derby nur hinter sich bringen.

Sie blickte noch einen Moment zum Park hinüber, in dem sich bunt gefärbte und halb kahle Baumkronen im leichten Wind sanft beugten und fragte sich, wie es dazu gekommen war, dass sie so über Basketball dachte. Es war, als schienen all ihre Ziele zu entgleiten. Es war ihr Traum gewesen, professionell Basketball zu spielen, aber sie war wie viele in den Staaten bei der großen Konkurrenz für die amerikanischen Profiligen und Division 1 Colleges nicht gut genug gewesen. Umso schöner war es gewesen, das Angebot aus Deutschland anzunehmen. Was war seitdem nur passiert?

Im Grunde wusste sie es genau. Sie war leider nicht wie die Bäume da draußen, denen der Wind nicht viel anhaben konnte. Sie wandte sich vom Fenster ab. Ihr Blick fiel auf das Notebook auf ihrem Schreibtisch, das unter einigen Lernutensilien der Biochemie halb verborgen war. Ihre Mutter hatte ihr bestimmt wieder eine Mail aus den USA geschrieben, doch sie hatte jetzt nicht die Ruhe zu lesen, wie es ihren Eltern ging.

Sie betrachtete einen Augenblick gedankenverloren das Foto neben dem Notebook, das vor einigen Monaten im Sommer entstanden war, am fünfundfünfzigsten Geburtstag ihres Vaters. Dave McCoy, ein kräftiger Schwarzer, trug auf dem Bild das Basketballtrikot der Detroit Pistons, da er einer der wenigen war, der niemals glauben würde, dass die besten Zeiten der Pistons lange vorbei waren, und strahlte von einem Ohr bis zum anderen, wobei er seine schlechten Zähne entblößte. Aber es war etwas Besonderes, dass er überhaupt lächelte und es grenzte an ein Wunder, wie gut und erholt er dabei aussah.

Seine kurzen schwarzen Haare waren ordentlich frisiert, sein Kinnbart war gestutzt und auch wenn er durch den langjährigen Alkoholkonsum älter aussah, als er war, meinte Jessie ihm auf dem Bild anzusehen, dass er wieder lebte. Er ging seit Beginn des Jahres regelmäßig joggen und ins Fitnesscenter und diese körperliche Betätigung zeigte ihre Wirkung. Es war erstaunlich, zu was der menschliche Körper in der Lage war, wenn der Geist mitspielte. Vor allem, da Dave erst seit etwas über einem Jahr trocken war.

Jessie blickte ihrem Vater in die Augen und meinte, wie immer, wenn sie das tat, Fröhlichkeit darin zu lesen. Und das freute sie. Aber als sie ihren Blick dann zu ihrer Mutter Petra wandern ließ und in ihre tiefen, braunen Augen blickte, meinte sie mal wieder, dort nicht die Fröhlichkeit zu finden, die sie suchte. Ihre Mutter erzählte Jessie gern, wie ihr Vater sie früher immer ihr Schneewittchen genannt hatte. Petra hatte lange schwarze Haare, weiße Haut und schöne rote Lippen. Sie war früher eine sehr attraktive Frau gewesen, aber nach allem, was sie hatte durchmachen müssen, sah sie nun um einiges älter aus als Ende vierzig. Tiefe Sorgenfalten zerfurchten ihre Stirn, und ihr Lächeln schien ihre Augen nicht mehr zu erreichen. Zudem hatte sie abgenommen.

Jessie hatte das Gefühl, die Sorge um ihren Vater, die Angst vor der Zukunft und einem erneuten Rückfall sowie die Last der Vergangenheit standen ihrer Mutter ins Gesicht geschrieben und hatten sie fürs Leben gezeichnet. Aber das würde Petra niemals zu ihrer Tochter sagen. Jessies Mutter ließ sie gerne glauben, sie sei im Innern noch das junge deutsche Mädchen, das ein Au-Pair-Jahr in Amerika gemacht und sich dabei unsterblich in den jungen Fabrikarbeiter Dave verliebt hatte. Dass dem nicht so war, wussten sie beide. Aber in dieser Hinsicht konnte Jessie sich nicht über ihre Mutter beschweren, denn sie war keinen Deut besser.

Jessie blickte sich selbst an auf dem Foto. Auch sie lächelte in die Kamera und wirkte glücklich und zufrieden mit sich und der Welt. Sie sah sogar richtig hübsch aus mit ihren kurzen schwarzen Haaren, den braunen Augen ihrer Mutter und den zarten Gesichtszügen. Dazu hatte sie eine etwas hellere Hautfarbe als ihr Vater und einen athletischen Körper. Sie war so groß wie ihr Vater, der für einen Mann nicht all zu groß war, und so wie sie den Arm um ihn gelegt hatte, konnte man meinen, alles wäre in bester Ordnung. Aber Jessie wusste noch ganz genau, wie sie sich gefühlt hatte, als das Bild aufgenommen worden war. Es ging ihr nun zwar eindeutig besser als im Sommer, aber immer noch nicht gut. Und sie musste sich nur an den Sommer erinnern, um das Gefühl zu bekommen, der Stein auf ihrer Brust schneide in ihr Herz.

Es war nun kurz nach zehn Uhr morgens. In sechs Stunden würde das Spiel beginnen. Ihr Magen schien sich zu verknoten. Aber sie musste etwas essen. Sie verließ das Zimmer, das sie in der Wohnung ihres Onkels bezogen hatte, als sie vor zwei Jahren nach Deutschland gekommen war und trabte durch den Rest der Wohnung. Neben ihrem Zimmer befand sich Matthias‘ Zimmer und gegenüber der Wohnungstür in dem kleinen Flur, das Bad. Es war sehr eng und bot gerade mal Platz für eine Dusche, die Toilette und ein winziges Waschbecken. Der Flur führte direkt ins Wohnzimmer, das einen breiten Flachbildfernseher beherbergte, auf dem sich ihr Onkel sämtliche Spiele der Frankfurter Eintracht anschaute. Dabei saß er meistens in dem schwarzen Ledersessel, den er sich gekauft hatte. Ein hölzerner Couchtisch stand daneben sowie eine schwarze Couch, die allerdings schon bessere Tage gesehen hatte. Und an der Wand darüber hing das eingerahmte Trikot von Alexander Meier, dem Frankfurter Fußballgott, wie ihr Onkel immer wieder erklärte. Er würde die Hoffnung, dass sie eines Tages die Bedeutung von Fußball verstand, niemals aufgeben.

Ansonsten befand sich im Wohnzimmer noch ein Regal, das so mit Büchern vollgestopft war, dass kein Blatt Papier mehr dazwischen passte. Zumindest vermutete Jessie das, denn diese Bücher durften nicht gelesen, geschweige denn berührt werden.

An das Wohnzimmer grenzten noch die winzige Küche und ein kleiner Balkon an, auf dem sich immerhin ein Tisch befand, an dem Jessie und ihr Onkel im Sommer draußen essen konnten. Eine schöne Aussicht bot sich ihnen zwar nicht, da sie direkt auf die Fassade des Hauses gegenüber starrten und außerdem auf der Straße unten immer viel los war, aber es war trotzdem schön.

Sie betrat die Küche, in der ihr Onkel mit einer Basecap der Eintracht auf der Glatze am Herd stand und Spiegeleier briet.

„Guten Morgen“, sagte sie und lehnte sich an den Türrahmen. Matthias drehte sich zu ihr um und seine hellen Augen wirkten überrascht.

„Morgen. Ich hab dich gar nicht gehört.“

„Ja, ich hab mir vorgenommen heute mal nicht zu trampeln“, erwiderte Jessie mit matter Stimme.

Der fünfundvierzigjährige Matthias Weiß war kein besonders großer Mann, er hatte einen kleinen Bauch und die tiefe Stimme eines ehemaligen Kettenrauchers. Trotzdem war er kein schlecht aussehender Mann, wie Jessie fand. Er war zudem lieb und nett und konnte sehr gut kochen, was ihn wenigstens für die eine oder andere Frau attraktiv machen sollte. Aber Jessie wusste, dass Matthias in diesem Fall selbst sein größter Feind war. Der Ehering, den er noch immer an seinem Finger trug, deutete jedenfalls darauf hin.

„Die Nachbarn unter uns sind dir bestimmt dankbar.“

Mit diesen Worten reichte er ihr einen Teller mit einem dampfenden Spiegelei.

Jessie grinste. Sie nahm ihm den Teller ab und trabte ins Wohnzimmer. Ihr Onkel folgte ihr kurz darauf mit seinem Frühstück und bat sie, den Kaffee, das Brot und den Saft zu holen. Als der Couchtisch fertig gedeckt war, setzten sie sich nebeneinander auf das Sofa und begannen zu essen.

Ohne wirklich Hunger zu haben, schob sich Jessie eine Gabel voll Ei in den Mund und trank einen Schluck Kaffee.

Matthias begann in der morgendlichen Ruhe von einem Patienten zu erzählen, der den Rettungsdienst fälschlicherweise als Taxi aufgefasst hatte, und berichtete, wie sehr sein Kollege aus der Haut gefahren war. Die Munterkeit in seiner Stimme klang dabei aufgesetzt. Jessie sagte nichts, sie brachte nur ein zustimmendes Brummen an den richtigen Stellen zustande. Daraufhin herrschte einen Moment Stille.

„Bist du fit für dein Spiel nachher?“, fragte ihr Onkel schließlich und ließ erneut einen bemüht beschwingten Ton anklingen. Brittas Todestag näherte sich. Doch noch nicht mal dieses Thema lenkte Jessie ab.

Sie verkrampfte ihre Zehen. Dieses verdammte Spiel! Warum musste er jetzt davon anfangen? „Geht so“, entgegnete sie kurzangebunden.

Matthias sah sie einen Augenblick prüfend an. „Ist alles in Ordnung?“ Jessie nickte mit vollem Mund.

„Und warum guckst du dann so?“

„Ach, ich hab nur keine Lust.“

„Wie bitte?“

„Nein, ich meine … keine Lust auf gewisse Menschen.“

„Und auf wen zum Beispiel?“

„Professor Arschloch Wöller. Du weißt doch, der Vater von meinem Coach.“

„Ich weiß, wen du meinst, aber … Muss ich das jetzt verstehen? Was hat der denn mit dem Spiel zu tun?“

In knappen Sätzen berichtete Jessie von dem Vorfall in der Universitätsmensa am Dienstag. Ihre Stimme wurde dabei härter.

„Du weißt doch, wie viel Jakob Retter für mich getan hat und es regt mich auf, dass Wöller so etwas macht! Was ist das für ein erbärmliches Arschloch? Professor Retter ist so ein lieber Mensch, sowas ist einfach nicht fair! Ich würde am liebsten …“

Matthias sah sie schweigend an.

„Findest du das etwa nicht schlimm? Ich finde es beschissen! Ich würde Wöller nachher wirklich gerne …“

Matthias nahm ihr die Gabel aus der Hand, mit der sie während ihres Wortschwalls wild gestikuliert und dabei Stücke ihres Spiegeleis auf dem Teppich verstreut hatte. „Ich verstehe, dass dich das aufregt und naja, es ehrt dich ja auch irgendwie, aber Jessie … Das ist eine Sache zwischen den beiden, und du solltest dich da auf keinen Fall einmischen.“

„Soll ich einfach zugucken, wie dieser Penner ihn fertigmacht? Professor Retter ist viel zu nett, um sich zu wehren.“

„Lass ihn das auf seine Weise regeln. Aber leg dich nicht mit diesem Professor Wöller an, weil …“

„Ich hab keine Angst vor dem Typ!“

„Darum geht es doch gar nicht. Aber die Sache geht dich nichts an. Und weißt du, Menschen, die sich gerne um die Probleme anderer Menschen kümmern, verdrängen damit oft, dass sie selbst welche haben.“

Jessie sah ihren Onkel an. Er blickte so ernst, dass sie das Gefühl hatte, er würde sie röntgen. Sie wandte den Blick ab. Vielleicht ahnte er etwas, vielleicht wusste er etwas und vielleicht wollte er, dass sie mit ihm über das redete, was sie so belastete. Aber sie konnte das nicht.

Es war Viertel vor eins, als Jessie die Wohnung ihres Onkels verließ. Sie hatte ihre Sporttasche dabei und trug einen abgegriffenen braunen Basketball unter dem Arm. Passend dazu war sie in ihren schwarzen Jogginganzug gekleidet, der auf dem Rücken in breiten weißen Buchstaben verkündete: BC Frankfurt.

Im Verlauf des Vormittags hatte sie mehrmals überlegt, Jakob Retter eine Mail zu schreiben, doch obwohl er nicht nur ein Professor für sie war, sondern eher eine Art Mentor, waren ihr einfach nicht die richtigen Worte eingefallen. Sie schämte sich dafür, denn damals, in diesem einen Moment, für den sie ihm immer dankbar sein würde, hatte er dafür gesorgt, dass sie nicht aufgab und wieder Hoffnung hatte. Sie sollte das auch für ihn tun!

Draußen empfing sie ein frischer Wind, der bei dem strahlenden Sonnenschein aber eher belebend als unangenehm wirkte und ihre deprimierenden Gedanken zum ersten Mal heute vertrieb. Begleitet vom üblichen Straßenlärm in Bornheim, der ratternden Straßenbahn und dem Brummen der Automotoren, bog sie nach links ab und lief auf den Günthersburgpark zu. Vor einem alten Ford mit klapperndem Auspuff und einem älteren Mann auf einem Fahrrad, joggte sie über die Straße und betrat den Park.

Auf dem asphaltierten Weg kamen ihr einige Menschen beim Spazierengehen entgegen, zwei Jungs spielten sich auf der Wiese einen Fußball zu und mehrere Frauen mit Kopftüchern saßen am Rand des Spielplatzes und beobachteten ihre Kinder beim Spielen auf den Gerüsten. Es war einiges los, aber der Basketballplatz lag verlassen da.

Der rote Gummiboden des Platzes war an einigen Stellen deutlich verdreckt und von den Elementen verwittert, aber die weißen Linien des Basketballfeldes waren noch zu erkennen. Zwei Körbe befanden sich an den Enden, mit nackten Ringen und Graffiti beschmierten Rückbrettern. Es sah nicht einladend aus, aber Jessie hatte zu Hause in Detroit schon schlimmere Plätze gesehen.

Sie legte ihre Sachen am Rande des Feldes ab und begann, auf einen Korb zu werfen. Die Sonne blendete sie. Das entschuldigte aber nicht, dass sie fast jeden ihrer Würfe auf den Ring setzte und andauernd ihrem Ball hinterherrennen musste.

„Das klappt nachher hoffentlich besser“, rief eine Frauenstimme, als der Ball im Gras landete und Jessie frustriert den Kopf senkte, anstatt ihn zu holen.

Esther Bayer kam über die Wiese auf sie zu und hob den Ball auf.

„Ich glaub nicht dran“, erwiderte Jessie und fing den Pass ihrer Teamkollegin.

„Mach dich locker. Wir gewinnen das Spiel. Die sind der schlechteste Aufsteiger aller Zeiten.“ Auch Esther legte ihre Tasche am Feldrand ab und fing den Rebound von Jessies nächstem Fehlwurf, um dann selbst zu werfen. Sie traf so locker, als hätte sie heute schon einhundert Würfe genommen. Jessie konnte die dreiunddreißigjährige für ihre gute Wurfquote einfach nur beneiden. Für alles andere, was zurzeit in ihrem Leben ablief, allerdings nicht.