0,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

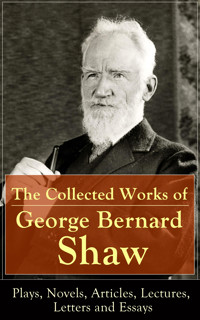

"Künstlerliebe" ist ein 1887 erschienener Roman des irischen Schriftstellers George Bernard Shaw. Der Originaltitel lautet "Love Among the Artists". George Bernard Shaw, meist auf eigenen Wunsch nur Bernard Shaw genannt (geboren 26. Juli 1856 in Dublin, Irland; gestorben 2. November 1950 in Ayot Saint Lawrence, England), war ein irischer Dramatiker, Politiker, Satiriker, Musikkritiker und Pazifist, der 1925 den Nobelpreis für Literatur und 1939 den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch erhielt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 588

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Künstlerliebe

Erstes KapitelZweites KapitelDrittes KapitelViertes KapitelFünftes KapitelSechstes KapitelSiebentes KapitelAchtes KapitelNeuntes KapitelZehntes KapitelElftes KapitelZwölftes KapitelDreizehntes KapitelVierzehntes KapitelFünfzehntes KapitelSechzehntes KapitelSiebzehntes KapitelAchtzehntes KapitelImpressumErstes Kapitel

Es war zur Osterzeit an einem schönen Nachmittag. Kensington Gardens erstrahlten im jugendlichen Frühlingsgrün. Die Stufen des Albert Memorial wurden von Provinzlern belagert, die abwechselnd ihren Führer studierten oder zu dem goldenen Herrn unter dem steinernen Baldachin hinaufstarrten und sich dabei bemühten, die Wirklichkeit mit der Beschreibung in Einklang zu bringen. Ihre Londoner Bekannten verhielten sich völlig gleichgültig gegen Baldachin und Statue und blickten müßig auf die fashionable Fahrstraße zu ihren Füßen hernieder.

Eine besondere kleine Gruppe setzte sich zusammen aus einem alten Herrn, der sich ausschließlich mit dem Memorial beschäftigte, einer jungen Dame, die ihre ganze Aufmerksamkeit dem Reisehandbuch schenkte, und einem jungen Herrn, der die seinige wiederum ausschließlich der jungen Dame zukommen ließ.

Sie sah ganz aus wie ein Weib von Kraft und Intelligenz. Ihre kühn geschwungene Nase, das energische Kinn, der elastische Schritt, die aufrechte Haltung, das resolute Wesen, das dichte schwarze Haar, das am Nackenansatz von einem breiten, hochroten Bande zusammengehalten wurde, ließ solche Leute, denen ihre ganze Erscheinung gefiel, sie auch für auffallend hübsch halten. Die übrigen Leute hielten sie für auffallend häßlich.

Wahrscheinlich würde sie diesen letzteren ihre Ansicht auf Grund des stillschweigend inbegriffenen Zugeständnisses, daß sie wenigstens nicht alltäglich aussah, gern verziehen haben. Ihre Toilette bestand aus einem weiten, schwarzen, mit weißem Pelz verbrämten Mantel und einem breiten Hut, der mit einer roten Feder und auf der Unterseite der Krempe mit seegrüner Seide verziert war, und erwies sich demzufolge als jene besondere Art von Toilette, wie sie wohl von Frauen erstrebt wird, die sich einer nachhaltigen Selbstbildung und der Betonung der eigenen Individualität befleißigen. Sie besaß nicht die geringste Ähnlichkeit mit ihrem Vater, dem grauhaarigen Herrn, der das Monument mit eifrigen, wäßrigen Augen betrachtete und von Zeit zu Zeit Ausrufe fragender Bewunderung von sich gab, die der Unsumme galten, die das Memorial wohl gekostet haben mochte.

Der junge Mann, der offenbar an die dreißig Jahre zählte, war schlank, von mittlerer Größe. Sein feinfädiges, blaßgoldenes Haar, das sich stellenweise schon in bräunliches Silber verwandelte, war an den Schläfen, wo es bereits spärlicher zu werden begann, leicht gelockt. Ein kurzer Bart ließ seine Gesichtszüge – die Züge eines Mannes von außergewöhnlich zartem Empfindungsleben und seltener Verfeinerung – markant hervortreten.

Inmitten dieser kleinen Gesellschaft war er der Londoner; und so wartete er denn mit gefügiger Geduld, während seine Begleiter ihre Wißbegier befriedigten.

Es war angenehm, sie zu beobachten, diese drei Leute: er verschlang sie nicht mit seinen Blicken, noch schien sie sich dessen gar zu sehr bewußt, daß ihm die Sonne heller und klarer erstrahlte, weil sie bei ihm weilte. Und doch waren sie augenscheinlich ein junges Liebespaar und so glücklich, wie eben Menschenkinder solchen Alters glücklich zu sein wissen.

Schließlich mußte das Interesse, das der alte Gentleman dem Memorial entgegenbrachte, der Ermüdung weichen, die durch das lange Stehen auf den steinernen Stufen und das angestrengte Aufwärtsblicken hervorgerufen worden war. Er schlug daher vor, eine Bank ausfindig zu machen und das Monument aus geraumer Entfernung weiter zu betrachten.

»Ich glaube, Mary, ich sehe dort unten eine Bank, auf der nur eine Person sitzt,« bemerkte er, während sie auf der westlichen Seite die Stufen hinunterstiegen. »Kannst du erkennen, ob er anständig aussieht?«

Die junge Dame, die etwas kurzsichtig war, versah ihre vorspringende Nase mit einem Kneifer, hob das Kinn und unterzog die Persönlichkeit auf der Bank entschlossen einer eingehenden Prüfung.

Die Persönlichkeit erwies sich als ein untersetzter, breitbrüstiger junger Mann in einem zerknüllten Gehrock und mit einem abgetragenen Hut; Wäsche war schlechterdings nicht ersichtlich. Seine pockennarbige Haut schien schwarz gesprenkelt, als ob er kürzlich in einer Kohlenmine gewesen und noch nicht dazu gelangt wäre, den Kohlenstaub durch Behandlung mit einem nassen Handtuch aus den Poren zu entfernen. Er saß mit verschränkten Armen da und starrte auf den Boden vor sich nieder. Die eine Hand war unter dem Arme verborgen; die andere bot sich den Augen des Beschauers dar – mit wulstiger Handfläche, kurzen Fingern und scharf abgebissenen Nägeln. Er war glatt rasiert, hatte runzlige, resolute Lippen, eine kurze Nase, geschwungene Nasenflügel, dunkle Augen und schwarzes Haar, das sich über seiner niedrigen, breiten Stirn lockte.

»Hübsch ist er auf keinen Fall,« bemerkte die Dame, »aber er wird uns nichts zuleide tun – glaube ich.«

»Das will ich wohl meinen,« entgegnete der junge Mann in ernstem Tone. »Aber ich kann Ihnen auch einige Stühle beschaffen, wenn Ihnen das lieber ist.«

»Ach, Unsinn, ich habe ja nur gescherzt.«

Während sie sprach, sah der Mann auf der Bank zu ihr auf; in dem Moment, da ihre Augen den seinen begegneten, empfand sie eine unwillkürliche Scheu und Beklemmung. Der vage Ausdruck seines Blicks verwandelte sich in den forschender Beobachtung, die sie mutig und entschlossen zurückgab. Dann überflog er rasch prüfend ihre Kleidung, warf einen Blick auf ihre Begleiter und sank wieder in seine frühere Haltung zurück.

Die Bank bot nur für vier Personen Platz; der alte Herr hatte sich an dem einen leeren Ende zur Seite seiner Tochter niedergelassen, der jugendliche Freund wählte die Stelle zwischen ihr und dem fremden Manne, den sie kurz darauf noch einmal verstohlen beäugte. Er war von neuem aus seiner Träumerei aufgefahren: diesmal galt seine ganze Aufmerksamkeit einem Kinde, das ganz in seiner Nähe einen Apfel verspeiste. Die junge Dame konnte sich beim Anblick seiner Gesichtszüge einer Regung des Unbehagens nicht erwehren. Auch dem Kinde war er aufgefallen; es hielt mit Essen inne und betrachtete ihn mißtrauisch. Er lächelte mit verbitterter, grimmiger Freundlichkeit und senkte seine Augen wieder auf den Kiesweg.

»Es ist sicherlich ein großartiges Stück Arbeit, Herbert,« meinte der alte Herr. »Für dich, einen Künstler, muß es ja geradezu ein Genuß sein. Ich verstehe nicht genug von Kunst, um es in vollem Umfange schätzen zu können. Himmel ja, sind denn all diese Knäufe aus wertvollen Steinen hergestellt?«

»Jawohl, mehr oder weniger wertvoll – ich glaube es wenigstens, Mr. Sutherland,« entgegnete Herbert lächelnd.

»Ich muß noch einmal herkommen und mir's wieder betrachten,« bemerkte Mr. Sutherland, indem er sich von dem Monument abwandte und seine Brille neben sich auf die Bank niederlegte. »Das erfordert ein ausgiebiges Studium. Ich wollte, ich hätte diese Geschichte mit Charlie aus dem Kopf.«

»Sie werden ohne die geringste Schwierigkeit einen Hauslehrer für ihn finden,« entgegnete Herbert. »In London hat man Hunderte davon zur Auswahl.«

»Das schon – aber selbst wenn es tausend wären – Charlie würde bei jedem etwas auszusetzen haben. Die Musik, wissen Sie – darin liegt die Schwierigkeit.«

Herbert fühlte sich durch eine plötzliche Bewegung des sonderbaren Fremden unangenehm berührt und rückte näher an Mary heran.

»Ich meine,« sagte er, »auch die Musikfrage bietet keine sonderlichen Schwierigkeiten. Viele junge Leute, die sich dem geistlichen Stande widmen wollen, sind sehr froh, eine Privatlehrerstelle zu erhalten. Heutzutage erwartet man von jedem Geistlichen einige Kenntnis der Musik.«

»Jawohl,« warf die junge Dame ein, »aber was nützt das alles, wenn Charlie sich ausdrücklich gegen einen Geistlichen verwehrt? In diesem Falle bin ich sogar ganz auf seiner Seite. Die der Gottesgelahrtheit beflissenen Leute sind viel zu einseitig und dogmatisch, als daß sich angenehm mit ihnen leben ließe.«

»Da haben wir's,« rief Mr. Sutherland mit unvermittelter Entrüstung, »jetzt fängst du selbst an, allerhand Schwierigkeiten und Einwände zu machen. Meinst du denn, daß ein Engel vom Himmel herniedersteigen würde, um Charlie zu unterrichten?«

»Das nicht, Papa – ich zweifle nur, ob viel weniger als ein Engel ihm genügen wird.«

»Ich werde mit einigen meiner Freunde über die Angelegenheit sprechen,« sagte Herbert. »Auf eine Woche oder zwei kommt es wohl nicht an, nicht wahr?«

»Oh nein, nicht im geringsten,« entgegnete Mr. Sutherland, indem er nach seinem letzten Gefühlsausbruche eine sichtliche Heiterkeit zur Schau trug. »Wir haben gar keine Eile. Nur soll Charlie sich nicht die Gewohnheiten des Nichtstuns zu eigen machen. Und wenn die Angelegenheit nicht im Einklang mit seinen Wünschen erledigt werden kann, so werde ich meine Autorität zur Geltung bringen und selbst einen Lehrer auswählen. Ich verstehe gar nicht, was er an dem Mann, den wir bei Archidiakonus Downes getroffen haben, auszusetzen hat – kannst du es begreifen, Mary?«

»Ich begreife nur, daß Charlie zu faul zum Arbeiten ist,« entgegnete Mary. Dann wandte sie sich, als ob dieser Gesprächsstoff sie ermüde, dem jungen Herbert zu. »Sie haben uns doch gar nicht gesagt, wann wir in Ihr Atelier kommen und uns Ihre Dame von Shalott ansehen sollen. Ich bin sehr gespannt darauf. Es macht mir gar nichts aus, wenn es noch nicht fertig ist.«

»Aber mir,« entgegnete Herbert, der plötzlich nervös und selbstbewußt wurde. »Ich fürchte. Sie werden unter allen Umständen von dem Bild enttäuscht sein. Jedenfalls aber möchte ich es soweit bringen, wie ich nur irgendwie kann, bevor Sie sie zu Gesicht bekommen. Ich muß Sie also schon bitten, bis nächsten Donnerstag zu warten.«

»Gewiß, wenn Sie es wünschen,« erwiderte Mary in ernstem Tone.

Sie wollte noch etwas hinzufügen, als Mr. Sutherland, der, sobald die Unterhaltung auf das Gebiet der Malerei überzuspringen begann, etwas widerspenstig geworden war, plötzlich erklärte, nun lange genug gesessen zu haben. Sie erhoben sich; Mary wandte sich um und warf noch einen letzten Blick auf den Fremden. Er sah sie mit wirrer Erregung an; seine Lippen waren weiß. Er schien ihr etwas sagen zu wollen, und so ging sie unwillkürlich einen Schritt zurück. Aber er sagte nichts; sie wunderte sich, als er in dieser Niedergeschlagenheit seine frühere Haltung wieder einnahm.

»Ist Ihnen der Mann aufgefallen, der neben uns saß?« fragte sie Herbert im Flüsterton, sobald sie ein Stückchen weiter gegangen waren.

»Nicht besonders.«

»Glauben Sie, daß er sehr arm ist?«

»Jedenfalls scheint er nicht sehr reich zu sein,« erwiderte Herbert, indem er sich noch einmal umsah.

»Ich habe einen seltsamen Ausdruck in seinen Augen aufgefangen. Hoffentlich leidet er keinen Hunger.«

Sie blieben stehen. Herbert ging langsam weiter.

»So schlimm braucht es ja nicht gleich zu sein,« sagte er. »Ich meine, sein Aussehen hätte mich nicht dazu berechtigt, ihm etwas anzubieten – vielleicht ...«

»Oh je, oh je,« rief Mr. Sutherland, »ich bin doch wirklich zu dummerhaft!«

»Was ist denn geschehen, Papa?«

»Meine Brille habe ich verloren. Ich muß sie auf der Bank liegen gelassen haben. Wartet einen Augenblick, bis ich sie hole. Nein, nein, Herbert, danke – ich gehe schon selbst. Ich erinnere mich ganz genau, wo ich sie hingetan habe. Ich bin gleich wieder zurück.«

»Papa merkt sich immer ganz genau, wo er die Sachen hinlegt und dann läßt er sie trotz alledem liegen,« erklärte Mary. »Sehen Sie, der Mann sitzt noch genau in derselben Haltung wie zuerst.«

»Nein, jetzt sagt er etwas zu Ihrem Vater. Er bettelt offenbar, fürchte ich, sonst würde er nicht aufstehen und seinen Hut abnehmen.«

»Entsetzlich!«

Herbert mußte lächeln:

»Wenn er, wie Sie meinen, wirklich hungrig ist, der arme Kerl, so kann ich nichts Entsetzliches darin finden. Es scheint mir nur zu natürlich.«

»So war es nicht gemeint. Ich fand es nur entsetzlich, daß er gezwungen sein sollte, zu betteln. Papa hat ihm nichts gegeben – ich wollte, er hätte es getan. Offenbar will er ihn los werden – und dann weiß er wohl auch nicht, wie er's anfangen soll. Lassen Sie uns noch einmal zurückgehen.«

»Wenn Sie es wünschen,« entgegnete Herbert zögernd. »Aber ich warne Sie – London ist voll von bettelnden Betrügern.«

Währenddessen hatte Mr. Sutherland seine Brille an der Stelle gefunden, wo er sie zurückgelassen hatte. Er nahm sie an sich, wischte sie mit seinem Taschentuch ab und wollte sich gerade wieder zum Gehen anschicken, als er den Fremden, der sich erhoben hatte, vor sich stehen sah.

»Mein Herr,« begann der Mann, indem er seinen schäbigen Hut lüftete; er sprach mit gedämpfter Stimme, aus der etwas ungewöhnlich Machtvolles heraustönte, »mein Herr, ich bin schon Hauslehrer gewesen – und ich bin Musiker. Ich kann es Ihnen beweisen, daß ich ein ehrlicher, anständiger Mensch bin. Ich muß eine Anstellung haben. Einige Worte, die ich soeben aufgefangen habe, geben mir die Hoffnung ein, daß Sie mir vielleicht behilflich sein können. Ich werde ...« Der Mann, dem es sonst an Selbstbeherrschung nicht zu fehlen schien, hielt plötzlich inne, als ob ihm der Atem versage.

Mr. Sutherlands erste Regung bestand darin, dem Fremden rundweg zu erklären, daß er für seine Dienste keine Verwendung hätte. Da aber keine Zuschauer in der Nähe waren und der Mann ihn so eindringlich ansah, so wurde er unruhig und nervös.

»Oh – ich danke Ihnen,« sagte er hastig, »ich habe mich bis jetzt überhaupt noch nicht entschlossen, was ich in dieser Angelegenheit tun werde.« Dann versuchte er, an ihm vorbeizugelangen.

Der Fremde trat sofort beiseite und sagte:

»Wenn Sie die Güte haben wollten, mir Ihre Adresse zu geben, mein Herr, so kann ich Ihnen Zeugnisse zukommen lassen, aus denen hervorgeht, daß ich ein Recht besitze, mich um eine solche Stellung, wie Sie sie angedeutet haben, zu bewerben. Sollten diese Zeugnisse Ihnen nicht genügen, so werde ich Sie nicht weiter belästigen. Oder – falls Sie gütigst meine Karte annehmen wollen, so können Sie sich mit Muße darüber schlüssig werden, ob Sie weiter mit mir in Verbindung treten wollen oder nicht.«

»Gewiß, ich kann ja Ihre Karte nehmen,« entgegnete Mr. Sutherland etwas verwirrt, aber freundlicher. »Ich danke Ihnen. Wissen Sie, ich kann Ihnen dann ja schreiben, falls ich ...«

»Ich bin Ihnen sehr verbunden.«

Bei diesen Worten zog der Fremde eine Visitenkarte mit dem gravierten Namen Owen Jack hervor, in deren einer Ecke die Adresse: Church Street, Kensington mit kritzliger, aber doch leserlicher Handschrift angebracht war.

Während Mr. Sutherland die Karte zu lesen vorgab, kam seine Tochter mit der Börse in der Hand vor Herbert, dessen Mildtätigkeit sie zuvorkommen wollte, eilig auf ihn zu.

Owen Jack blickte zu ihr auf; sie verbarg eilig die Geldbörse.

»Es tut mir sehr leid, wenn ich Sie aufgehalten habe,« sagte er. »Guten Morgen.« Dann lüftete er seinen Hut noch einmal und entfernte sich.

»Adieu, mein Herr,« rief Mr. Sutherland. »Gütiger Himmel, das ist aber ein unverfrorener Kerl,« fügte er sich sammelnd hinzu; er schämte sich fast, weil er einem ärmlich gekleideten Fremden gegenüber so höflich gewesen war.

»Was wollte er denn, Papa?«

»Es ist doch wirklich wahr, mein Kind – der Mann hat mir gezeigt, daß man in London vor Fremden nicht vorsichtig genug mit dem sein kann, worüber man spricht. Es war ganz zufällig – wirklich der reine Zufall, daß ich, während wir hier vor fünf Minuten saßen, unsere Hauslehrersuche für Charlie erwähnte. Dieser Mann hat uns zugehört, und jetzt hat er sich selbst für diese Stellung angeboten. Wie schnell das geht, nicht wahr? Da ist seine Karte.«

»Owen Jack,« rief Mary, »ein merkwürdiger Name!«

»Hat er denn auch etwas über die Schwierigkeit mit der Musik aufgefangen?« fragte Herbert. »Die Vorsehung scheint Mr. Jack nicht für das Studium der schönen Künste bestimmt zu haben.«

»Ja, auch das hat er gehört. Nach dem, was er selbst sagt, versteht er etwas von Musik – er scheint überhaupt alles zu können.«

Mary wurde nachdenklich.

»Man kann ja nicht wissen,« sagte sie langsam, »vielleicht paßt er für uns. Hübsch ist er ja auf keinen Fall. Aber er sieht nicht unbegabt aus, und wahrscheinlich beansprucht er nur ein geringes Gehalt. Ich finde die Forderung des Mannes, den Archidiakonus Downes empfiehlt, einfach lächerlich.«

»Ich möchte es eigentlich für ein gefährliches Experiment halten, einem Individuum, auf das wir zufällig in einem öffentlichen Park gestoßen sind, einen verantwortlichen Posten zu übertragen,« meinte Herbert.

»Davon kann überhaupt nicht die Rede sein,« entgegnete Mr. Sutherland. »Ich habe seine Karte nur genommen, weil ich ihn so am schnellsten los zu werden hoffte. Vielleicht habe ich auch schon damit unrecht getan.«

»Natürlich, wir müssen uns erst erkundigen,« warf Mary ein. »Ich weiß nicht – es will mir nicht aus dem Kopf, daß der Mann in einer sehr bedrängten Lage ist. Er kann doch ein anständiger Mensch sein – jedenfalls sieht er nicht gewöhnlich aus.«

»Soweit stimme ich ganz mit Ihnen überein,« entgegnete Herbert, »und es tut mir auch gar nicht leid, daß solche Typen recht selten sind. Sie handeln aber sicherlich recht, wenn Sie diesem Mann, der offenbar im Elend ist, behilflich zu sein wünschen.«

»Einen Hauslehrer zu engagieren, ist eine recht gewöhnliche Sache,« meinte Mary. »Aber wir können dabei, sofern es möglich ist, auch etwas Gutes tun. Bei Archidiakonus Downes' Bewerber liegt ein dringendes Bedürfnis nach einer Anstellung nicht vor; er hat Dutzende von Angeboten zur Auswahl. Warum soll man die Stellung nicht demjenigen geben, der ihrer am allernotwendigsten bedarf – was er auch sonst sein mag?«

»Dann ist ja alles in bester Ordnung,« rief Mr. Sutherland. »Laß ihn holen und bringe ihn gleich in einem Zweispänner zu uns – nachdem du dich augenscheinlich entschlossen hast, in dieser Angelegenheit keine Vernunft anzunehmen.«

»Jedenfalls können einige Erkundigungen nichts schaden,« warf Herbert ein. »Wenn es Ihnen recht ist, werde ich die Angelegenheit in die Hand nehmen, um auf diese Weise alle Möglichkeiten eines Besuches von seiner Seite und einer unliebsamen Störung für Sie vorzubeugen. Geben Sie mir seine Karte. Ich werde ihm schreiben, daß er mir seine Zeugnisse und Referenzen schicken soll und dergleichen mehr. Und wenn dann irgend etwas danach kommt, so kann ich sie Ihnen ja einhändigen.«

Mary sah ihn dankbar an und sagte:

»Mache es so, Papa. Laß Mr. Herbert ihm schreiben. Schaden kann es auf keinen Fall, und du hast nicht die geringste Mühe davon.«

»Gegen die Mühe habe ich nichts einzuwenden,« entgegnete Mr. Sutherland, »ich habe mir ohnedies schon die Mühe genommen, nach London zu reisen – den ganzen Weg von Windsor her – alles einzig und allein Charlies wegen. Indes, Herbert – vielleicht können Sie sich mit der Sache besser befassen als ich. Tatsächlich ist es mir auch lieber, im Hintergrund zu bleiben. Aber Ihre Zeit ist schließlich auch kostbar ...«

»Die notwendigen Briefe kosten mich nur ein paar Minuten, die ich jedenfalls nicht besser verwenden würde. Ich versichere Ihnen, die Sache bedeutet tatsächlich nicht die geringste Mühe für mich.«

»Siehst du, Papa – da haben wir die ganze Angelegenheit erledigt. Laß uns jetzt in die National Gallery gehen. Mir wäre es zwar lieber, wir gingen in Ihr Atelier ...«

»Noch nicht, noch nicht,« entgegnete Herbert in ernstem Ton. »Ich verspreche Ihnen eine besondere, private Inaugenscheinnahme der Lady von Shalott – spätestens nächsten Donnerstag.«

Zweites Kapitel

Alton College, Lyvern.

Geehrter Herr!

In Beantwortung Ihres geschätzten Schreibens vom 12. d. M. bin ich von Miß Wilson beauftragt, Sie davon in Kenntnis zu setzen, daß Mr. Jack zehn Monate lang als Lehrer der Musik und Vortragskunst hier angestellt gewesen ist. Nach Ablauf dieser Frist weigerte er sich, drei jungen Damen, die eine Anzahl abschließender Unterrichtsstunden wünschten, irgendwelche weiteren musikalischen Lektionen zu erteilen. Er hielt sich infolgedessen für verpflichtet, seinen Posten aufzugeben, wozu Miß Wilson ausdrücklich zu betonen wünscht, daß sie keineswegs auf der Ausführung dieses seines Entschlusses bestanden hat. Mit besonderer Genugtuung bestätigt sie, daß Mr. Jack in sehr anerkennenswerter Weise seine Autorität in der Schule aufrechtzuerhalten verstanden hat. Er ist ein sehr anspruchsvoller, aber gleichzeitig auch geduldiger und in hohem Maße fähiger Lehrer.

Während seines Aufenthalts am Alton College war seine allgemeine Führung untadelhaft; sein markanter persönlicher Einfluß hat ihm bei allen seinen Schülern die größte Hochachtung und die besten Wünsche für sein ferneres Wohlergehen eingetragen.

Ich empfehle mich Ihnen

Gehorsamst Phillis WardFellow of the College of Preceptors.

*

14 West Precinet, Lipport Cathedral, South Wales.

Sehr geehrter Herr!

Mr. Owen Jack ist hier gebürtig und war in seiner Jugend ein Mitglied des Kirchenchors. Er stammt aus angesehener Familie und ist persönlich als ein streng ehrenhafter Mann bekannt. Er verfügt über ein gewisses musikalisches Talent und besitzt zweifellos die Fähigkeit, Unterricht in den Anfangsgründen der Musik zu erteilen, wenngleich er, solange er unserer künstlerischen Führung anvertraut war, den höheren Formen der Komposition keine sonderliche Beachtung geschenkt hat – wie ich gleich hinzufügen will, mehr aus angeborener Unfähigkeit als aus Mangel an Energie und Ausdauer. Es soll mich freuen, wenn er eine gute Anstellung finden kann.

Ihr ergebener John Burton,Mus. Doc., Oxford.

Solchermaßen lauteten die Auskünfte über Mr. Jack.

An einem Donnerstagnachmittag stand Herbert vor seiner Staffelei und beobachtete auf seiner Malerei den wechselnden Lichteffekt, der, je nachdem die Wolken vom Winde vorbeigetrieben wurden, sich stetig veränderte. Zuzeiten, wenn die Farbentönung ihm besonders gefiel, wünschte er sich, daß Mary eintreten und das Bild auf den ersten Blick so sehen möchte. Je mehr der Nachmittag sich aber hinzog, desto dunkler wurde es; und als sie schließlich kam, tat es ihm leid, daß sie sich nicht lieber auf ein Uhr statt auf drei Uhr verabredet hatten.

In ihrer Begleitung befand sich ein aufgeschossener junger Mensch von sechzehn Jahren mit wasserblauen Augen, blondem Haar und einem Gesichtsausdruck gutmütiger Dummdreistigkeit.

»Wie geht es, Charlie?« fragte Herbert. »Sei vorsichtig mit den Skizzen da, alter Junge! Sie sind noch feucht.«

»Papa war sehr müde. Er hat es vorgezogen, sich ein wenig hinzulegen,« bemerkte Mary, indem sie ihren Mantel abwarf und in einem hübschen kirschroten Seidenkleide zum Vorschein kam. »Er überläßt Ihnen alle weiteren Abmachungen mit Mr. Jack. Ich hege einen gelinden Verdacht, als ob die Furcht, dem geheimnisvollen Fremden wieder Auge in Auge gegenüberzutreten, etwas mit seiner Müdigkeit zu tun gehabt hat. Ist die Lady von Shalott sichtbar?«

»Das Licht ist leider recht ungünstig,« entgegnete Herbert, der, während Mary sich langsam der Staffelei näherte, merklich zögerte.

»Du darfst nicht so ohne weiteres in dies Zimmer hineinschneien, Mary,« ermahnte Charlie. »Künstler haben immer Modelle in ihren Ateliers. Laß der jungen Dame wenigstens Zeit zum Ankleiden.«

»Jetzt bricht gerade ein Sonnenstrahl durch,« unterbrach Herbert, indem er die Worte des jungen Bengels mit absichtlichem Ernst zu übergehen schien. »Nehmen Sie lieber den ersten Eindruck in sich auf, solange die Helligkeit anhält.«

Mary stellte sich vor die Staffelei und betrachtete sie mit tiefernster Miene; dieser Gesichtsausdruck erschien ihr als bequemste Maske für das Empfinden peinlichster Enttäuschung, die ihrem ersten Blick auf die Leinwand folgte.

Eine Weile unterbrach Herbert sie nicht.

»Sie verstehen ihre Gebärde, nicht wahr?« fragte er dann mit leiser Stimme.

»Ja – sie hat gerade das Bild Lancelots im Spiegel gesehen und wendet sich jetzt um, um die Wirklichkeit zu erschauen.«

»Sie hat ein unangenehm spitzes Schlüsselbein,« bemerkte Charlie.

»Oh, nicht doch, Charlie!« rief Mary in der Befürchtung, ihr Bruder könnte ihre eigene Meinung in etwas grober Form zum Ausdruck bringen. »Mir scheint es so ganz gut.«

»Die Bewegung des Kopfes über die Schulter bringt das Claviculum nach vorn,« erklärte Herbert lächelnd. »Auf dem Bilde ist es noch weit weniger deutlich, als es in Wirklichkeit sein würde – ich habe es etwas abschwächen müssen.«

»Warum haben Sie sie denn nicht in irgendeiner anderen Stellung gemalt?« meinte Charlie.

»Weil mir daran lag, einen poetischen Moment zu erfassen – nicht an der Darstellung einer schönen Büste, mein kritischer junger Freund,« entgegnete Herbert mit ruhiger Würde. »Ich glaube, Sie stehen etwas zu nahe an der Leinwand, Miß Sutherland. Bedenken Sie auch – das Bild ist noch nicht ganz fertig.«

»Sie kann ja nichts sehen, wenn sie nicht nahe davor steht,« rief Charlie. »Sie kann überhaupt niemals nahe genug an etwas herankommen, weil ihre Nase weiter reicht als ihre Sehkraft. Ich begreife nicht, was das Fenster dort über dem Kopf des Frauenzimmers zu tun hat. In Wirklichkeit könnte man durch das Fenster doch nichts anderes sehen als den Himmel. Bei Ihnen aber kommt ein Fluß zum Vorschein und Blumen und ein Kerl aus einer Schaubude. Sind sie denn oben auf einem Berg?«

»Ich bitte dich, Charlie, sei still. Wie kannst du nur so unhöflich sein!«

»Oh, ich bin an Kritiken gewöhnt,« meinte Herbert. »Sie sind der geborene Kritiker, Charlie, da Sie ja nicht einmal einen Spiegel von einem Fenster unterscheiden können. Haben Sie niemals Ihren Tennyson gelesen?«

»Tennyson gelesen? Ich darf wohl sagen nein. Welcher vernünftige Mensch kann sich durch die Abenteuer König Artus' und seiner Ritter durcharbeiten? Man sollte doch meinen, daß Don Quixote dieser Art von Unsinn ein Ende gemacht hat. Wer ist denn diese Lady von Shalott? Eine von Ritter Lancelots oder Ritter Galahads oder Ritter Gottweißwers Freundin – denke ich.«

»Nehmen Sie's ihm nicht übel, Mr. Herbert. Er tut nur so. Im Grunde genommen weiß er es ganz gut.«

»Ich weiß es nicht!« entgegnete Charlie. »Und was noch mehr ist – ich glaube, du weißt es ebenso wenig.«

»Die Lady von Shalott,« erklärte Herbert, »hatte ein Werk zu vollenden, und während sie bei der Arbeit war, durfte sie die Außenwelt bei Strafe des Fluchs nur so sehen, wie sie sich in einem Spiegel, der über ihrem Kopf hing, darstellte. Eines Tages aber ritt Lancelot vorüber. Als sie sein Spiegelbild sah, vergaß sie den Fluch und wandte sich nach ihm um.«

»Sehr interessant und lehrreich,« meinte Charlie. »Warum sollte sie denn die Welt nicht gradeaus durch ihr Fenster angesehen haben statt links herum durch einen Spiegel? Die Tatsache, daß eine Frau ihr Leben damit zubringt, einen türkischen Teppich anzufertigen, gilt also offenbar für poetisch? Was geschah nun, wie sie sich umwandte?«

»Aha, Sie interessieren sich also doch dafür! Nichts geschah – nur der Spiegel brach entzwei und die Lady starb.«

»Jawohl – und dann bestieg sie ein Boot, ruderte mitten in einen Wasserpicknick nach Hampton Court 'runter und arrangierte ihren Leichnam in eine besondere Lage, damit Ritter Lancelot auch etwas davon abkriegen sollte. Ich habe schon einmal irgendwo ein Bild davon gesehen.«

»Sie haben also scheinbar doch eine Ahnung von Tennyson. Und nun, Miß Sutherland – was ist Ihre ehrliche Meinung?«

»Ich finde es sehr schön. Das Kolorit schien mir anfangs etwas stumpf. Ich hatte an die Böschung des Flußufers gedacht, an goldige Ährenfelder, an die flimmernde Sonne, an Ritter Lancelots Rüstung, an Waffen und Wehr und nicht an die Lady selbst. Jetzt aber, wo ich Ihren Gedankengang erfaßt habe – jetzt erkenne ich eine gewisse Trübnis und Schwäche an ihr, die ergreifend wirkt.«

»Meinen Sie, daß Schwäche in der Gestalt zum Ausdruck kommt?« fragte Herbert zweifelnd.

»Nicht gerade Schwäche,« entgegnete Mary hastig. »Ich meine – die Schwäche, die mit dem Märchen im Einklang steht – die ist in recht rührender Form versinnbildlicht worden.«

»Sie will damit sagen, daß es zu nüchtern und respektabel für sie ist,« erklärte Charlie. »Sie hat eine Vorliebe für schreiende Farben. Hätten Sie die Dame in Rot und Gold gekleidet – den türkischen Teppich in seiner ganzen Farbenpracht und Ritter Lancelot wie eine bunte Zuckerstange dargestellt – dann hätte es ihr besser gefallen. Die Rüstung würde übrigens einen viel besseren Eindruck machen, wenn sie einmal tüchtig mit Schmirgelpapier abgerieben würde.«

»Mit Rüstungen ist schlecht umzugehen, besonders in der Entfernung,« meinte Herbert. »Hier mußte ich mich sogar noch mit der Schwierigkeit abfinden, den Reflex im Spiegel nicht gar zu deutlich erscheinen zu lassen.«

»Das scheint Ihnen sehr gut gelungen zu sein,« meinte Charlie.

»Jawohl,« ergänzte Mary. »Es liegt etwas Unbestimmtes, Unwirkliches über der Landschaft und der Waffengestalt, das ich anfänglich nicht so recht verstanden habe. Je mehr ich mich bemühe, meine Urteilsfähigkeit in Kunstsachen zu üben, desto deutlicher erkenne ich meine Unwissenheit. Ich wollte, Sie würden es mir immer sagen, wenn ich törichte Bemerkungen mache. Ich glaube, es klopft jemand.«

»Es ist nur die Haushälterin,« sagte Herbert, indem er die Tür öffnete.

»Mr. Jack wünscht Sie zu sprechen,« meldete die Haushälterin.

»Großer Gott, wir müssen uns aber lang aufgehalten haben! Es ist schon vier Uhr. Jetzt bitte ich dich, Charlie, benimm dich anständig.«

»Ich glaube, wir lassen ihn ebensogut hier eintreten,« meinte Herbert. »Oder möchten Sie lieber nicht mit ihm zusammentreffen?«

»Oh, ich muß mit ihm zusammentreffen! Papa hat es mir ausdrücklich aufgetragen, persönlich mit ihm zu sprechen.«

Demgemäß wurde Mr. Jack in das Atelier eingelassen.

Diesmal trug er schon weiße Wäsche zur Schau – einen reinen Kragen; außerdem hatte er einen neuen Hut. Er machte eine formelle Verbeugung und richtete seine Blicke auf den Künstler und seine Gäste, die etwas unruhig und nervös wurden.

»Guten Abend, Mr. Jack,« sagte Herbert. »Sie haben, wie ich sehe, meinen Brief erhalten.«

»Sie sind Mr. Herbert?« fragte Jack mit seiner volltönenden Stimme, die in dem hohen Atelier einen hellen, knappen Ton annahm, wie die Mittelnoten einer Trompete.

Herbert nickte zustimmend.

»Sie sind nicht der Herr, mit dem ich am letzten Sonntage gesprochen habe?«

»Nein, Mr. Sutherland fühlte sich nicht ganz wohl. Ich handle in seinem Auftrag. Dies ist der junge Mann, von dem ich Ihnen Erwähnung getan habe.«

Charlie errötete und grinste. Und da er jetzt in den Zügen des Fremden das Zucken einiger gutmütig freundlicher Fältchen bemerkte, so ging er auf ihn zu und hielt ihm seine Hand hin.

Jack schüttelte sie herzlich.

»Ich denke, ich werde mit Ihnen sehr gut auskommen,« sagte er, »wenn Sie meinen, daß ich Ihnen als Lehrer gefalle.«

»Charlie arbeitet nie,« sagte Mary. »Das ist sein größter Fehler, Mr. Jack.«

»Du hast kein Recht, so etwas zu sagen,« entgegnete Charlie über und über errötend. »Woher weißt du denn, ob ich arbeite oder nicht? Ich kann mit Mr. Jack an den Start gehen, ohne erst durch deine liebenswürdige Empfehlung gehandikapt zu werden.«

»Dies ist Miß Sutherland,« unterbrach Herbert schnell. »Sie steht Mr. Sutherlands Hausstand vor und wird Sie über Ihre Stellung zur Familie aufklären.«

Jack verbeugte sich noch einmal.

»Zunächst möchte ich gern wissen, bei welcher Art von Studien der junge Herr meine Hilfe in Anspruch nehmen will.«

»Ich möchte gern etwas über Musik lernen – wissen Sie, über die Theorie der Musik,« erklärte Charlie. »Und dann kann ich ja sonst noch irgend etwas ochsen, was Ihnen paßt.«

»Seine Allgemeinbildung darf vor der Musik nicht zurücktreten,« warf Mary eifrig ein.

»Oh, du brauchst keine Angst zu haben, daß ich zu leicht wegkomme,« rief Charlie. »Ich denke, Mr. Jack weiß, was er zu tun hat, ohne daß du's ihm erst zu sagen brauchst.«

»Ich bitte dich, Charlie, unterbrich mich nicht. Es ist mir lieber, du gehst ins Nebenzimmer und besiehst dir die Skizzen. Ich habe allerlei Dinge mit Mr. Jack zu erledigen, die dich nichts angehen.«

»Meinetwegen,« sagte Charlie etwas verstimmt. »Ich will mich in deine Angelegenheiten nicht mischen – dann mische du dich aber gefälligst auch nicht in die meinigen. Laß du Mr. Jack sich seine eigene Meinung über mich bilden – und behalte die deine für dich!« Mit diesen Worten verließ er das Atelier.

»Wenn es sich um ein ernstes Studium der Musik handelt – ich glaube, Mr. Herbert verstanden zu haben, daß Ihr Bruder die Musik zu seinem Beruf machen will – so müssen andere Lehrfächer natürlich zurücktreten,« brachte Jack dann unvermittelt heraus. »Ein wenig Erfahrung wird uns am besten den Weg weisen, den wir mit ihm einzuschlagen haben.«

»Gewiß,« entgegnete Mary. Sie zögerte einen Augenblick und fügte dann etwas schüchtern hinzu: »Sie sind also bereit, den Unterricht zu übernehmen?«

»Ich bin soweit gern bereit,« erwiderte Jack.

Mary sah etwas unruhig zu Herbert hinüber.

»Da wir uns nun über diesen Punkt geeinigt haben,« meinte dieser lächelnd, »so bleibt, wie ich annehme, nur noch eine Frage – die Frage der Bedingungen.«

»Verzeihen Sie, mein Herr,« unterbrach Jack etwas brüsk, »ich hasse alles, was geschäftlich ist – und ich verstehe auch nichts davon. Gestatten Sie mir daher, daß ich meine Bedingungen auf meine eigene Art stelle. Wenn ich bei Mr. Sutherland in Windsor leben soll, so wünsche ich außer Beköstigung und Wohnung täglich eine angemessene Zeit für mich selbst – und zwar mit der Erlaubnis, Miß Sutherlands Klavier zu benutzen, falls ich dies, ohne irgend jemand zu stören, tun kann – ferner genug Geld, um mich anständig zu kleiden und nicht völlig mittellos dazustehen – sagen wir also fünfunddreißig Pfund jährlich.«

»Fünfunddreißig Pfund jährlich?« wiederholte Herbert. »Um die Wahrheit zu sagen – ich bin selbst kein Geschäftsmann – aber das scheint mir doch recht annehmbar.«

»Gewiß – sehr,« bestätigte Mary. »Ich glaube, Papa hätte nichts dagegen, sogar etwas mehr zu geben.«

»Das genügt mir vollkommen,« meinte Jack mit einer Art innerlichen Lächelns über Marys Offenherzigkeit. »Ich bin auch statt meines Gehaltes mit der Benutzung einer Kirchenorgel in der Umgegend zufrieden, falls Sie mir dazu behilflich sein könnten.«

»Ich glaube, wir halten lieber unsere ursprüngliche Abmachung fest,« meinte Herbert.

Jack nickte zustimmend und sagte:

»Weitere Bedingungen habe ich nicht zu stellen.«

»Haben Sie sonst noch etwas zu sagen?« wandte sich Herbert mit einem fragenden Blick an Mary.

»Nein, ich – ich glaube nicht. Ich dachte nur, Mr. Jack würde vielleicht gern etwas über unsere häusliche Einteilung hören.«

»Oh nein, ich danke sehr,« wandte Jack etwas barsch ein. »Sie brauchen sich um mich nicht zu kümmern. Wenn mir der Aufenthalt in Ihrem Hause nicht gefällt, so kann ich mich ja beklagen oder auch weggehen.«

Er hielt einen Augenblick inne und setzte dann in höflicherem Tone hinzu:

»Sie sollen sich wegen meines persönlichen Wohlbefindens kein Kopfzerbrechen machen, Miß Sutherland! Ich bin an viel größere Entbehrungen, als ich sie wohl bei Ihnen werde zu ertragen haben, leider zur Genüge gewöhnt.«

Mary hatte nichts weiter zu sagen.

Herbert räusperte sich verlegen und drehte seinen Ring mehreremal um seinen Finger. Jack stand regungslos da und sah in diesem Augenblick recht häßlich aus.

»Wenn Mr. Sutherland die ganze Angelegenheit auch in meine Hände gelegt hat,« sagte Herbert schließlich, »so möchte ich sie doch nicht selbst zum Abschluß bringen. Er wohnt ganz in der Nähe, in Onslow Gardens. Paßt es Ihnen vielleicht, ihn jetzt gleich aufzusuchen? Wenn es Ihnen recht ist, gebe ich Ihnen ein paar Zeilen mit, daß unsere Besprechung zu einem befriedigenden Resultat geführt hat.«

Jack verbeugte sich zustimmend.

»Entschuldigen Sie mich einen Augenblick,« sagte Herbert. »Meine Schreibutensilien sind im Nebenzimmer. Ich werde Charlie verständigen und ihn herschicken.«

Im Atelier hing ein Spiegel, den Herbert als Modell benutzt hatte. Er hing so, daß Mary die Züge des Lehrers im Abbild sehen konnte, während er, sobald er sich allein mit ihr befand, zum ersten Male auf das Bild hinübersah. Ein plötzliches Zusammenziehen der Lippen und ein etwas spöttisches Augenzwinkern deutete darauf hin, daß er etwas halb Lächerliches, halb Minderwertiges an dem Bilde gefunden haben mußte. Es berührte sie unangenehm, und sie begann es bereits zu bereuen, ihn engagiert zu haben. Dann milderte sich der Gesichtsausdruck Jacks zu einer Art von Mitleid; er seufzte, als er sich von der Staffelei abwandte. Ehe sie etwas sagen konnte, trat Charlie ein.

»Ich gehe mit Ihnen nach Onslow Gardens, Mr. Jack – wenn Sie nichts dagegen haben.«

»Oh nein, Charlie!« unterbrach Mary. »Du mußt bei mir bleiben.«

»Hab' nur keine Angst. Adrian geht gleich mit dir ins Museum – und für den Anstand ist ja die Haushälterin da. Mir steht der Sinn nicht sonderlich danach, mit dir zusammen in dem alten Kramladen in South Kensington herumzuliegen. Und außerdem kennt Mr. Jack ja den Weg nicht. Da kommt Adrian!«

Herbert trat ein und überreichte dem Lehrer ein Schreiben. Dieser nahm es, nickte den Umstehenden kurz zu und entfernte sich mit Charlie.

»Das ist sicherlich der häßlichste Mann, den ich je gesehen habe,« meinte Herbert. »Und hereingelegt hat er uns, glaube ich, auch. Wir sind das rechte Paar, um geschäftliche Angelegenheiten zu ordnen.«

»Ja, ja,« stimmte Mary lachend bei. »Dabei sagte er noch, er verstünde nichts von Geschäften – mich soll's nur wundern, was er von uns denkt.«

»Zweifellos hält er uns für zwei kindliche Menschen, die das Schicksal ihm ausgeliefert hat. Wollen wir uns jetzt nach South Kensington auf den Weg machen?«

»Oh ja. Aber ich möchte meine bei der Betrachtung der Lady von Shalott gewonnenen Eindrücke heute nicht durch mehr Kunst zerstören. Das Wetter ist heute nachmittag so schön, daß ich es fast für vernünftiger halte, einen Spaziergang im Park zu machen, statt uns im Museum zu vergraben.«

Da Herbert hiermit einverstanden war, so schritten sie bald darauf dem Hyde Park zu.

»So weit wären wir also,« sagte er. »Wo wollen wir hin? Über den Row?«

»Auf keinen Fall! Da ist die ordinärste Stelle in ganz London. Wenn wir eine hübsche Bank finden könnten – ich möchte mich gern etwas ausruhen.«

»Dann gehen wir besser in die Kensington Gardens.«

»Nein!« rief Mary, indem sie sich plötzlich an Mr. Jack erinnerte. »Kensington Gardens mag ich nicht.«

»Ich habe gerade an dasselbe gedacht,« meinte Herbert. »Wir wollen uns ein Boot nehmen. Die Serpentine ist nicht so schön wie die Themse bei Windsor. Für Sie aber hat sie wenigstens den Reiz der Neuheit. Ist es Ihnen so recht?«

»Ja, das wäre mir das liebste. Aber ich verlasse mich ganz auf Sie – wegen der Schicklichkeit – wenn ich mit Ihnen rudere.«

Herbert zögerte. »Ich glaube nicht, daß irgend etwas dabei ist – –«

»Ach, Unsinn – ich habe ja nur gescherzt! Glauben Sie wirklich, ich ließe mich durch solche Dummheiten beeinflussen? Kommen Sie jetzt!«

Sie gingen zum Bootshaus und bestiegen ein Fahrzeug.

Sie erfreuten sich an der Frühlingssonne, und Herbert ruderte ziellos umher, bis sie in einen wenig belebten Winkel der Serpentine gelangten. Dann ließ er die Ruder halb streichen und sagte:

»Jetzt wollen wir uns ein wenig unterhalten. Ich glaube, ich habe jetzt genug gearbeitet.«

»Gewiß, gewiß,« entgegnete Mary. »Soll ich den Anfang machen?«

Herbert warf ihr einen raschen Blick zu; er schien etwas außer Fassung zu geraten.

»Natürlich,« erwiderte er.

»Ich will ein Geständnis ablegen,« sagte sie. »Es handelt sich um die Lady von Shalott. Seit wir uns auf den Weg gemacht haben, habe ich eifrig nachgedacht.«

»Haben Sie sich Ihre gute Meinung noch einmal überlegt?«

»Nein. Die Sache steht viel besser – und eigentlich doch schlechter. Ich habe mir meine schlechte Meinung noch einmal überlegt – das heißt, das meine ich eigentlich gar nicht – das Bild hat überhaupt keinen schlechten Eindruck auf mich gemacht – nur – mein erster Gedanke war so sinnlos, so dumm, so leer. Mein Geständnis besteht darin, daß ich beim ersten Anblick wirklich sehr enttäuscht war. Warten Sie – lassen Sie mich erst ausreden. Es war alles ganz anders, als ich es mir gedacht hatte – als es hätte sein müssen. Ich bin eben kein Künstler, und so stelle ich mir denn die Dinge auch nicht richtig vor. Inzwischen habe ich mich immer mehr hineingedacht – und jetzt gefällt es mir besser, als wenn es meine unwissenden Augen vom ersten Moment an gefesselt hätte. Wenn es die prunkenden, ausfälligen Eigenschaften gehabt hätte, die mir anfangs daran fehlten – dachte ich mir – dann hätte ich Sie nicht so hoch geschätzt, weil Sie's gemacht haben, noch hätte ich mich unbewußt gezwungen gefühlt, so lange bei der Poesie der Konzeption zu verweilen, wie ich es doch jetzt getan habe. Ich erinnere mich noch ganz genau, innerlich sehr enttäuscht gewesen zu sein, als wir zum erstenmal in die National Gallery gingen. Und bei meiner ersten Oper – da habe ich Agonien der Ernüchterung durchgemacht! Für mich ist es eine Art Beruhigung – eine ziemlich billige, fürchte ich – daß Sir Joshua Reynolds bei dem ersten Anblick der Raffaelischen Fresken im Vatikan sehr enttäuscht war, und daß einige große Komponisten Beethovens Musik für abscheulich gehalten haben, ehe sie sich darin eingelebt hatten.«

»Sie finden, daß mein Bild, bei näherer Bekanntschaft gewinnt?«

»Gewiß, sehr – oder besser gesagt, – ich gewinne.«

»Sind Sie auch sicher, daß Sie sich nicht in eine Art fälschlicher Bewunderung hineinreden um meinet – – – um mir nicht wehe zu tun?«

»Nein, sicherlich nicht,« entgegnete Mary eifrig, indem sie sich bemühte, durch die Eindringlichkeit der Versicherung diesen Zweifel zum Schweigen zu bringen, der ihr, noch ehe Herbert ihn ausgesprochen hatte, selbst in den Sinn gekommen war.

»Und Sie fühlen sich nach wie vor imstande, meinen Bestrebungen Sympathie und Teilnahme entgegenzubringen – Sie sind noch immer bereit, mich zu ermutigen und mir die Erhabenheit künstlerischer Ziele vor Augen zu halten, wie Sie es bisher getan haben?«

»Der Wille ist wohl da, aber ich fühle nicht die Fähigkeit dazu. Wie oft muß ich Sie daran erinnern, daß ich mein ganzes künstlerisches Empfinden nur Ihnen verdanke, und daß ich in allen Dingen, die Sie berühren, eigentlich nur ein schwacher Abglanz Ihrer Persönlichkeit bin?«

»Und doch – ohne Ihre Hilfe wäre ich längst verzweifelt! Sind Sie ganz sicher – ich bitte, antworten Sie mir aufrichtig – daß Sie mich nicht abfällig beurteilen?«

»Mr. Herbert! Wie können Sie nur dergleichen von mir denken? Wie können Sie das von sich selbst denken?«

»Ich fürchte, mein immerwährendes Selbstmißtrauen ist ein gar zu überzeugender Beweis meiner eigenen Unfähigkeit und Schwäche. Manchmal bewerte ich mich selbst sehr niedrig.«

»Das ist ein Beweis Ihres künstlerischen Feingefühls. Sie brauchen es nicht erst von mir zu lernen, daß alle großen Künstler Spuren zurückgelassen haben, aus denen hervorgeht, daß sie alle zuzeiten so gefühlt haben, wie Sie es jetzt tun. Nehmen Sie die Ruder wieder zur Hand und lassen Sie uns langsam zur Brücke fahren. Körperliche Bewegung wird Sie auf andere Gedanken bringen.«

»Noch nicht! Ich habe noch etwas anderes zu sagen. Haben Sie schon einmal daran gedacht, daß ich, wenn Ihre Sympathie sich durch einen Zufall von mir abwenden sollte – sagen wir, beispielsweise, durch die Anknüpfung irgendeines neuen Bandes – daß ich dann der einzigen Persönlichkeit verlustig gehen müßte, deren Glauben an mich mir dazu verholfen hat, selbst an mich zu glauben? Wissen Sie, wie unermeßlich trostlos dann alles für mich sein müßte?«

»Trostlos? Unsinn! Eines schönen Tages werden Sie alle Variationen der Sympathie, die Sie mir so hoch anrechnen, erschöpft haben – Sie werden dahinter kommen, daß sie allmählich monoton und öde wird – und dann wird es Ihnen nicht leid tun mich los zu werden.«

»Ich spreche in vollem Ernst. Mary – schon seit einiger Zeit fühle ich es, daß ich weder ehrlich noch klug handele, meine einzige Glücksmöglichkeit noch länger so leicht zu nehmen. Wollen Sie sich mit mir verloben? Sie werden gewiß manchen besseren, energischeren Mann finden – keinen aber, der Sie höher schätzt – vielleicht keinen, dem Sie für sein Leben gleich unentbehrlich sind.«

Es trat eine kurze Pause ein. Mary empfand die Verantwortung, die ihr zugeschoben wurde, zu deutlich, als daß sie gleich hätte etwas erwidern können. Von der landläufigen mädchenhaften Verlegenheit aber zeigte sie keine Spur.

»Warum kann es nicht so bleiben, wie es bisher war – wir waren doch beide so glücklich dabei?« fragte sie dann nachdenklich.

»Gewiß, wenn Sie es wünschen, kann es auch so bleiben – das heißt, wenn Sie sich in diesem Punkt noch nicht schlüssig geworden sind. Das gewisse Glücksgefühl aber, wie es sich allenfalls aus unserer vagen, unbestimmten Stellung zueinander ergibt – das bleibt dann in seinem vollen Umfange nur auf Ihrer Seite.«

»Mein Zögern scheint so undankbar. Es sind Zweifel an mir selbst, die mich dazu bestimmen. Sie haben mich von jeher gar zu sehr überschätzt, und ich möchte nicht, daß Sie eines Tages zu der Erkenntnis gelangen sollten, einen Mißgriff getan zu haben. Wenn Sie einmal berühmt sind, steht es Ihnen frei, zu wählen, wen Sie wollen und wo Sie wollen.«

»Falls dies das einzige Bedenken ist, das Sie noch zurückhält – dann fordere ich Ihre Zustimmung. Meinen Sie denn, ich fühlte nicht auch, wie wenig mein Anerbieten Ihrer Annahme wert ist? Wenn wir aber imstande sind, einander zu lieben – was kann da all das andere noch bedeuten? Die Verhältnisse liegen doch nicht so, als ob wir uns völlig fremd gegenüberstünden: wir haben uns doch schon gegenseitig erprobt! Es scheint mir auch ganz absurd, wenn wir uns immer Mr. Herbert und Miß Sutherland nennen, als ob unsere Freundschaft auf einer zeremoniellen Bekanntschaft beruhte.«

»Ich habe mir oft gewünscht, Sie sollten mich Mary nennen. Bei uns zu Hause heißen Sie immer nur Adrian. Ich aber hätte Sie darum nicht gut bitten können, nicht wahr?«

»Schade, daß Sie es nicht getan haben! Und jetzt – wollen Sie mir jetzt eine endgültige Antwort geben? Übrigens – ich habe Ihnen vielleicht noch keinen endgültigen Antrag gemacht – aber Sie kennen ja meine Lage. Mit meinen jämmerlichen jährlichen dreihundert Pfund bin ich zu arm, um Ihnen einstweilen ein angemessenes Heim bieten zu können. Was das betrifft, so muß ich mich völlig auf meinen Pinsel verlassen. Sie können sich aber wohl denken, wie angestrengt ich arbeiten werde, wenn jede neue Bemühung mich meinem Hochzeitstag näher bringt. Und dennoch muß ich Sie wohl oder übel trotz der optimistischsten Abschätzung auf eine recht lange Verlobungszeit vorbereiten. Fürchten Sie sich, das Wagnis zu unternehmen?«

»Ja – ich fürchte mich – aber nur insofern, als Sie meinen wahren Wert herausfinden könnten. Wenn Sie dies Risiko laufen wollen – so erkläre ich mich bereit.«

Drittes Kapitel

An einem der letzten Tage des Monats Juli war Mary Sutherland im Hause ihres Vaters zu Windsor damit beschäftigt, eine A. H. gezeichnete Skizze zu kopieren. Das Zimmer hatte ein bis auf den Boden reichendes Fenster, das auf einen kleinen, mit Buschwerk bestandenen Rasen hinausging; jenseits, fern in der flimmernden Sommeratmosphäre, schlängelte sich der Fluß durchs Tal.

Marys Augen sahen nicht in dieser Richtung. Wie sie so ihre Aufmerksamkeit auf das mit Farbenklexen bedeckte Stückchen Papier gerichtet hatte, konnte sie für die ästhetisch angehauchte Tochter eines Landwirtschaft treibenden Mannes gelten.

Schließlich fiel ein Schatten auf das Reißbrett. Sie wandte sich um und sah eine hochgewachsene, ansehnliche Dame, die über die mittleren Jahre hinaus war, am Fenster stehen.

»Oh, Mrs. Herbert!« rief sie, indem sie den Pinsel wegwarf und der unerwarteten Besucherin entgegenlief, um sie zu umarmen. »Ich dachte, Sie wären in Schottland.«

»Das war ich auch – bis vorige Woche. Die erste Persönlichkeit, die ich in London angetroffen habe, war Ihre Tante Jane. Sie hat mich überredet, zwei Wochen mit ihr in Windsor zu verbringen. Sie sehen ja prächtig aus! Ich habe Ihr Porträt in Adrians Atelier gesehen – es ist Ihnen nicht ein bißchen ähnlich.«

»Hoffentlich haben Sie ihm das nicht gesagt. Außerdem – es muß mir doch ähnlich sein – Adrians sämtliche Freunde halten sehr viel davon.«

»Natürlich – und er hält dafür sehr viel von ihren Werken. Das ist ein abgekartetes Geschäft. Armer Adrian, er hatte keine Ahnung, daß ich von Schottland zurückkommen würde! Ich habe ihm eine recht unangenehme Überraschung bereitet, als ich am letzten Montag in seinem Atelier auftauchte.«

»Unangenehm? Ich möchte darauf schwören, daß er sich sehr gefreut hat.«

»Er hat sich nicht einmal die Mühe gegeben, angenehm berührt zu erscheinen. Seine Manieren werden immer schlimmer und schlimmer. Wer ist der merkwürdige Mensch, der mir die Gartenpforte geöffnet hat – eine Art Zyklop mit einer ehernen Stimme?«

»Ach, das ist nur Mr. Jack, Charlies Hauslehrer. Er hat augenblicklich nichts zu tun, weil Charlie gerade vierzehn Tage in Cambridge verbringt.«

»Ach, nicht möglich! Ihre Tante Jane hatte eine Unmasse von ihm zu erzählen. Sie mag ihn nicht leiden. Ich muß sagen – seine äußere Erscheinung bestätigt ihre Abneigung – trotz der recht gutmütigen Augen. Wessen Geschmack war denn dieser Mr. Jack?«

»Meiner – so heißt es wenigstens. Eigentlich aber habe ich mit seinem Engagement nicht mehr zu tun als Papa oder Charlie.«

»Ich freue mich nur, daß Adrian nichts damit zu tun gehabt hat. Und sonst, Mary – haben Sie irgendwelche Neuigkeiten für mich? Ist irgendein großes Wunder passiert, während ich in Schottland war?«

»Nein – soviel ich weiß, keins. Sie haben doch gehört, daß Papas Tante Dorcas gestorben ist?«

»Das war ja schon im April – kurz ehe ich abreiste. Ich habe gehört, daß ihr schon zu Anfang der Saison wieder aus London zurückgekommen seid. Ich finde es einfach kindisch, sich hier zu vergraben. Sie müssen sich verheiraten, mein Kind.«

Mary errötete.

»Hat Adrian Ihnen etwas von seinen neuen Plänen gesagt?« fragte sie.

»Adrian sagt mir nie etwas. Der Wahrheit die Ehre – ich mache mir auch nichts daraus, von seinen Plänen zu hören, ehe er den absurden Gedanken, Maler zu werden, nicht ein für allemal aufgegeben hat. Davon will er natürlich nichts wissen – er hat es mir sogar nie verzeihen können, daß ich es überhaupt nur angedeutet habe. Und das einzige, was die schönen Künste für ihn bis jetzt im Gefolge gehabt haben, ist seine Abneigung gegen seine Mutter. Ich hoffe nur, daß nichts Schlimmeres danach kommt.«

»Sie irren Mrs. Herbert – ich versichere Sie, Sie irren sich wirklich. Er ist vielleicht ein wenig empfindlich, weil Sie sein Talent nicht anerkennen, aber er hat Sie doch sehr, sehr lieb.«

»Machen Sie sich keine Gedanken, mein liebes Kind, weil ich sein Talent nicht anerkenne, wie Sie es zu nennen belieben. Ich leide nicht an der mindesten Voreingenommenheit gegen die Kunst, und wenn Adrian nur die geringste Aussicht besäße, ein guter Maler zu werden, so würde ich meine Witwenrente mit ihm teilen und ihn ins Ausland schicken, damit er ordentlich studieren kann. Er wird aber nie etwas Vernünftiges malen. Ich bin nicht, was man im allgemeinen einen Schöngeist nennt, und solche Bilder, die durchschnittlich für die Vervollkommnung moderner Kunst gelten, haben für mich etwas unweigerlich Langweiliges, weil ich sie nicht verstehe. Dafür verstehe ich aber Adrians Tünchereien, und ich weiß, daß sie unveränderlich minderwertig und schwächlich sind. Die ganze Royal Academy könnte mich nicht vom Gegenteil überzeugen – wahrscheinlich wird sie es auch gar nicht versuchen. Ich wollte, ich könnte Ihnen den Glauben beibringen, daß jeder, der Adrian davon abredet, länger bei der Kunst zu bleiben, sicherlich sein bester Freund ist. Haben Sie denn nicht dasselbe Gefühl, Mary, wenn Sie seine Bilder sehen?«

»Nein,« entgegnete Mary, indem sie ihren Kneifer aufsetzte und ihre Besucherin scharf ansah, »ich habe gerade die gegenteilige Empfindung.«

»Dann sind Sie entweder blind oder verblendet. Nehmen Sie doch nur Ihr eigenes Porträt als Beispiel – kein Mensch kann Sie darauf erkennen. Adrian hat mir sogar selbst gesagt, er würde es vernichtet haben, wenn Sie's ihm nicht verboten hätten. Dabei platzte er aber eigentlich vor unterdrücktem Ärger, weil ich es nicht bewundern zu können behauptete.«

»Ich glaube fest daran, daß Adrian doch noch ein großer Mann wird und daß auch Sie Ihren Irrtum dann zugeben.«

»Sie sind eben jung, mein Kind, und trotz aller Ihrer Klugheit nicht sehr weltweise. Außerdem haben Sie auch Adrians Vater nicht gekannt.«

»Das nicht, aber ich kenne Adrian – sehr gut sogar, glaube ich. Ich glaube an den unumstößlichen Wert seiner Konzeptionsfähigkeit. Und er hat auch bewiesen, daß er vor der harten Arbeit nicht zurückscheut. Weiter braucht er doch nichts, um sich die Fähigkeit zu erwerben, das auch darzustellen, was er konzipiert. Sie können ohne lange Praxis und andauerndes Studium doch keinen großen Maler aus ihm machen wollen!«

»Von Metaphysik verstehe ich nichts, Mary. Konzeption und Darstellung sind für mich böhmische Dörfer. Dafür weiß ich aber, daß Adrian niemals glücklich werden wird, ehe er nicht mit einer vernünftigen Frau verheiratet ist. Und solange er Künstler bleibt, kann er nicht heiraten.«

»Warum nicht?«

»Welche Frage! Wie soll er denn mit dreihundert Pfund jährlich heiraten? Von mir würde er keinen Zuschuß annehmen, selbst wenn ich ihm einen gewähren könnte. Seitdem wir wegen dieser ekelhaften Kunst auseinander gekommen sind, ist er mir in jeder erdenklichen Weise aus dem Wege gegangen. Und dazu noch mit einer Ostentation, die – von allen natürlichen Empfindungen abgesehen – höchst geschmacklos ist. Mit seiner Malerei wird er sein Einkommen nie um einen Heller vergrößern – davon bin ich fest überzeugt. Und um eine Frau mit Geld zu heiraten, hat er nicht genug Schneid. Wenn er bei seiner Verblendung verharrt, wird er seine Frau mit dem Warten auf einen Erfolg, der doch nicht kommt, bis ins Unendliche hinzerren. Gesellschaftliche Talente hat er auch nicht. Wäre er ein Genie wie Raffael, dann käme es auf seine Eckigkeit nicht an. Und wenn alles Humbug und Schwindel mit ihm wäre wie mit seinem Onkel John, dann würde er Blüten treiben wie jeglicher Humbug in dieser schlechten Welt. Aber Adrian ist leider keins von beiden. Er ist nur ein tölpelhafter Stiesel, der arme Kerl!«

Mary errötete und sagte nichts.

»Haben Sie irgendwelchen Einfluß auf ihn?« fragte Mrs. Herbert, indem sie sie genau beobachtete.

»Wenn ich welchen hätte,« entgegnete Mary, »so würde ich ihn nicht dazu benutzen, ihm den Mut zu nehmen.«

»Das tut mir leid. Ich hatte gehofft, Sie würden mir dabei behilflich sein, ihn davor zu bewahren, seine beste Zeit zu vergeuden. Ihre Tante Jane hat mir erzählt, Sie wären mit ihm verlobt – aber das ist nun schon eine derartig alte Geschichte, daß ich gar nicht mehr sonderlich darauf achte.«

»Hat Adrian Ihnen denn nicht gesagt, daß ...«

»Liebes Kind, ich habe nun schon mindestens ein dutzendmal erwähnt, daß Adrian mir niemals etwas sagt. Je wichtiger seine Angelegenheiten sind, desto absichtlicher und offenkundiger schließt er mich davon aus. Hoffentlich sind Sie nicht unvernünftig genug gewesen, sich, soweit Ihr künftiger Unterhalt in Frage kommt, auf seine Ruhmesvisionen zu verlassen.«

»Um also die Wahrheit zu sagen – wir sind seit letztem April verlobt. Ich wollte, Adrian sollte Ihnen schreiben. Er sagte, er wolle lieber persönlich mit Ihnen darüber sprechen. Ich dachte, er hätte es gleich nach Ihrer Ankunft getan. Indes – er hat sicherlich seine Gründe gehabt, wenn er es mir überlassen hat, Ihnen davon Mitteilung zu machen. Im übrigen bin ich ganz zufrieden, bis er den Lohn für seine Arbeit erntet, zu warten. Wir müssen uns schon damit abfinden, wenn unsere Ansichten über sein Talent auseinandergehen. Ich setze unerschütterlichen Glauben in ihn.«

»Das tut mir wirklich sehr leid – um Ihretwillen, Mary. Wenn Sie nicht die Geduld verlieren und ihn eines schönen Tages sitzen lassen, so werden Sie, fürchte ich, Ihr ganzes Leben zusehen müssen, wie Ihr eigenes Geld dahingeht – bei den Versuchen, eine Familie mit dreihundert Pfund jährlich zu erhalten. Wenn Sie sich doch nur raten lassen und ihn von seiner künstlerischen Eingebildetheit abbringen wollten – Sie wären in ganz England die beste Frau für ihn. Sie haben soviel Charakterfestigkeit – gerade das, was er nicht hat.«

Mary lachte.

»Sie irren sich in jeglicher Hinsicht mit Adrian,« meinte sie. »Er ist es, der die ganze Charakterfestigkeit hat – ich bin nur seine Schülerin. Er hat mir seinen ganzen Ideengang aufgedrängt – vielleicht mehr durch dessen Reinheit und Wahrheit als durch seinen persönlichen positiven Einfluß. Adrian ist alles, nur kein Dogmatiker. Ich folge ihm nur nach – er ist der Führer.«

»Das ist alles recht schön und gut, Mary. Aber mein altmodischer gesunder Menschenverstand hat mehr Wert als Ihr kluger moderner Unverstand. Indes – da Adrian Ihnen nun einmal den Kopf verdreht hat, so bleibt auch nichts anderes zu tun, als ruhig zu warten, bis Sie beide wieder zur Vernunft kommen. Ich höre jemand an der Tür – das muß Ihre Tante Jane sein. Sie hat versprochen, in einer halben Stunde nachzukommen.«

Mary runzelte die Stirn; nur mit sichtlicher Anstrengung gelang es ihr, ihr heiteres Wesen wieder anzunehmen, als sie sich erhob, um ihre Tante, Mrs. Beatty, zu begrüßen – eine ältliche Dame, deren Züge denen Mr. Sutherlands glichen; nur waren sie fleischiger und im Ausdruck anmaßender.

»Hoffentlich bin ich nicht zu früh gekommen, Mary?« rief sie laut. »Du hast dich wohl gewundert, als du Mrs. Herbert zu Gesicht bekamst?«

»Oh ja – Mr. Jack hat ihr die Pforte aufgemacht, und sie stand plötzlich, wie aus den Wolken gefallen, vor mir.«

»Mr. Jack ist eine angenehme Persönlichkeit für ein respektables Haus,« meinte Mrs. Beatty spöttisch. »Weißt du, wo ich ihn zuletzt gesehen habe?«

»Nein,« entgegnete Mary etwas ungeduldig, »ich will es auch gar nicht wissen! Ich habe das Reden über Mr. Jacks minderwertiges Betragen satt.«

»Minderwertiges Betragen? Ich nenne das einen Skandal, Mary – einfach schamlos!«

»Großer Gott, was hat er denn nun wieder angerichtet?«

»Du hast gut fragen. Augenblicklich zeigt er sich in Gesellschaft gemeiner Soldaten auf den Straßen von Windsor – er geht offenkundig mit ihnen in die Kneipen.«

»Bist du dessen ganz sicher, Tante Jane?«

»Vielleicht wirst du mir gestatten, meinen eigenen Augen zu trauen. Ich bin auf meinem Wege hierher durch die Stadt gefahren. Sie wissen ja, was eine kleine Stadt ist, Mrs. Herbert, wie einer den andern vom Ansehen kennt – von einer so auffälligen Persönlichkeit, wie es Mr. Jack ist, ganz abgesehen. Der erste Mensch, den ich zu Gesicht bekam, war der Gemeine Charles, das schlimmste Subjekt in meines Mannes Regiment – er stand in einer Unterhaltung mit dem Hauslehrer meines Neffen in der Tür vom »Grünen Mann« und dann gingen sie vor meinen eigenen Augen zusammen in die Bar hinein. Jetzt sage mir, bitte – was denkst du von deinem Mr. Jack?«

»Er hat vielleicht seine Gründe.«

»Gründe? Papperlapapp! Mit welchem Recht spricht ein Bediensteter meines Bruders am hellen, lichten Tag auf der Straße mit einem liederlichen Soldaten? Dafür gibt es überhaupt keine Entschuldigung! Hätte Mr. Jack nur einen Atom Selbstachtung, er würde sich sogar einen Wachtmeister in geziemender Entfernung vom Leibe halten. Und dabei ist dieser Charles noch ein derartiger Trunkenbold, daß er die Hälfte seiner Zeit im Arrest zubringt. Er wäre längst vom Regiment entlassen – aber er ist ein Spielmann, und der Kapellmeister hat meinen Mann gebeten, ihn nicht fortzuschicken, weil er unersetzlich ist.«

»Wenn er ein Musiker ist,« erwiderte Mary, »so erklärt sich damit alles. Mr. Jack wollte von ihm offenbar irgendeine Auskunft in einer musikalischen Angelegenheit ...«

»Ich muß sagen, Mary – es ist einfach unerhört, wenn du solches Betragen noch verteidigst. Ist eine Kneipe vielleicht der richtige Ort, um Musik zu lernen? Hätte sich Mr. Jack nicht an deinen Onkel wenden können? Hätte er mir etwas gesagt – Oberst Beatty würde den Mann angewiesen haben, Jack jede Auskunft zukommen zu lassen.«

»Entschuldige, bitte, liebe Tante – aber du bist, wie mir scheint, die letzte Persönlichkeit, an die sich Mr. Jack um eine Gefälligkeit wenden könnte – nach der Art, wie du dich ihm gegenüber zu benehmen pflegst.«

»Da haben wir's!« rief Mrs. Beatty, indem sie sich empört Mrs. Herbert zuwandte. »So werde ich in diesem Hause behandelt, um nur ja Mr. Jack zufriedenzustellen. Letzte Woche wurde mir gesagt, ich hätte die Angewohnheit, mit Dienstboten zu klatschen, weil Mrs. Williams Hausmädchen ihn am Sonntag im Park – bedenken Sie, am Sonntag – gesehen hat, wie er pfiff und sang und sich wie ein Verrückter benahm. Und jetzt, wenn Marys Schützling auf frischer Tat dabei ertappt wird, wie er mit dem Gemeinsten der Gemeinen herumzecht, dann dreht sie die ganze Sache so, als ob ich nicht wüßte, wie ich mich vor einem Hauslehrer zu benehmen hätte.«

»Das habe ich nicht gesagt, Tante – und du weißt es auch ganz gut.«

»Oh, bitte sehr, wenn du jetzt gegen mich ausfallend werden willst ...«

»Ich werde gar nicht ausfallend, Tante – aber du nimmst ohne jeglichen Grund an allem und jedem Anstoß. Und du bringst Mrs. Herbert den Glauben bei, als ob ich Mr. Jacks besonders bestellte Verteidigerin wäre – du hast ihn soeben meinen Schützling genannt. Tatsache ist, Mrs. Herbert, daß kein Mensch diesen Mr. Jack leiden mag. Wir behalten ihn auch nur, weil Charlie bei ihm einige Fortschritte macht und ihn respektiert. Tante Jane hat eine leidenschaftliche Abneigung gegen ihn gefaßt.«

»Ich, Mary – was ist mir Mr. Jack, daß ich ihn mögen oder nicht mögen sollte, bitte –«

»Und sie trägt mir immer allerhand Geschichten über seine Untaten zu. Als ob ich daran schuld wäre! Und wenn ich ihn dann gegen offenkundige Ungerechtigkeiten verteidigen will, so wird mir vorgeworfen, ich verteidigte und beschützte ihn.«

»Das tust du auch!« warf Mrs. Beatty ein.

»Ich sage alles, was ich zu seinen Gunsten sagen kann,« entgegnete Mary etwas scharf, »weil er mir viel zu unsympathisch ist, als daß ich mich dazu herbeilassen könnte, an Angriffen teilzunehmen, die hinter seinem Rücken gegen ihn geführt werden. Und außerdem habe ich auch keine Angst vor ihm – wie du und Papa.«

»Du bist wirklich zu lächerlich,« entgegnete Mrs. Beatty. »Angst!«

»Ich sehe,« warf Mrs. Herbert besänftigend ein, »meine neue Bekanntschaft, der Zyklop, ist hier zum Zankapfel geworden. Wenn ihn alle nicht sehen können – warum entlaßt ihr ihn dann nicht und schafft euch an seiner Stelle eine etwas populärere Figur an? Eine Zierde eures Hauses ist er sicherlich nicht. Wo ist denn Ihr Vater, Mary?«

»Er ist zum Diner nach Eton hinüber. Vor Mitternacht kommt er nicht zurück. Es wird ihm sehr leid tun, Sie verfehlt zu haben. Aber er wird Sie natürlich morgen aufsuchen.«

»Und Sie sind ganz allein hier?«

»Jawohl – allein mit meiner Arbeit.«

»Wie stellen Sie sich denn zu unserm Plan, Sie mit uns zu nehmen und den Abend über bei uns zu behalten?«

»Ich möchte wirklich lieber bleiben und meine Arbeit vollenden.«

»Ach, Unsinn, Kind!« mischte sich Mrs. Beatty ein. »Du kannst nicht den ganzen Tag arbeiten. Du mußt dich herausschälen und etwas von deinem Leben haben.«

Mary gab mit einem Seufzer nach und ging, um sich ihren Hut zu holen.

»Ich glaube sicher, dies fortwährende Malen und Gedichtelesen ist nicht gut für ein junges Mädchen,« meinte Mrs. Beatty während Marys Abwesenheit. »Es ist ja sehr nett von Ihrem Adrian, daß er sich soviel Mühe nimmt, Marys Geist zu bilden. Aber gar zu viel Studium kann ihrem Verstand nur schaden. Sie ist sehr eigenwillig und hat allerlei seltsame Ideen im Kopfe. Es fehlt ihr eben an der richtigen Aufsicht. Der arme Charles hat nicht mehr Willenskraft als ein Baby. Und auf mich will sie nicht hören, wenngleich ...«

»So, ich bin fertig,« sagte Mary, als sie jetzt zurückkam.

»Du machst mich ganz nervös. Du tust alles so furchtbar hastig,« meinte Mrs. Beatty nörgelnd. »Kannst du denn nicht etwas kürzere Schritte nehmen,« fügte sie hinzu, während sie auf ihrem Wege durch das Strauchobst verzweiflungsvoll auf die Röcke ihrer Nichte blickte. »Es macht keinen hübschen Eindruck, wenn ein junges Mädchen wie ein Mann dahinschiebt. Das gibt dir etwas Dreistes, wenn du so losrast und die Leute durch deinen Kneifer anstarrst ...«

»Ein Verbrechen, dessen ich mich nun schon lange schuldig mache, Mrs. Herbert,« meinte Mary. »Ich gehe nie mit Tante Jane aus, ohne eine Predigt zu bekommen, weil ich nicht so gehe, als ob ich Schuhe mit hohen Hacken hätte. Sogar der Oberst hat mich eines Abends deswegen vorgenommen. Er meinte, ein Mann müßte gehen wie ein Pferd und eine Frau wie eine Kuh. Seine Klage bestand darin, daß ich wie ein Pferd ginge. Er sagte: Du, Tante, du gingest, wie es sich gehörte – wie eine Kuh. Keine Frau sollte besonderen Wert auf ein solches Kompliment legen. Das war das erste und einzige Mal, daß Mr. Jack in unserm Hause gelacht hat.«

Mrs. Beatty wurde dunkelrot und bereitete sich auf eine ärgerliche Antwort vor, als der Hauslehrer gerade durch die Gartenpforte schritt und sie offen hielt, um die Damen durchzulassen. Mrs. Herbert dankte; Mrs. Beatty, die ihr folgte, befleißigte sich, ihn möglichst hochmütig anzusehen. Dann aber klappte sie zusammen und bedachte ihn mit einer leichten Verneigung, die er mit einem Lüften des Hutes erwiderte.

»Mr. Jack,« sagte Mary stehen bleibend, »wenn Papa vor mir nach Hause kommt – wollen Sie ihm dann bitte mitteilen, daß ich bei Oberst Beatty bin?«

»Wann erwarten Sie ihn zurück?«

»Nicht vor elf Uhr frühestens. Ich glaube bestimmt, daß ich vor ihm zu Hause bin. Wenn ich mich zufällig doch verspäten sollte ...«

»Ich werde es ihm sagen,« entgegnete Jack.

Mary ging weiter, und er sah ihr nach, bis Mrs. Beattys Wagen verschwand. Dann eilte er ins Haus und brachte einen Haufen Musikmanuskripte in das Zimmer, das die Damen gerade verlassen hatten. Er klappte den Flügel auf und ließ sich davor nieder. Statt aber zu spielen, begann er zu schreiben. Nur dann und wann berührte er die Tasten, um den Effekt einer Sequenz zu prüfen, oder er stand auf und schritt mit zusammengezogenen Augenbrauen im Zimmer auf und ab.

Solchermaßen beschäftigte er sich bis sieben Uhr. Dann hörte er jemand draußen auf der Straße pfeifen und ging in den Garten hinaus. Bald darauf kam er mit einem nicht ganz nüchternen Soldaten zurück, der eine Notenrolle und ein Futteral mit drei Klarinetten unter dem Arm trug.

»Jetzt lassen Sie uns einmal hören, was Sie damit fertigbringen können,« sagte Jack, indem er wieder am Instrument Platz nahm.

»Sie geht scheußlich schnell – was diese Allegropartie ist,« meinte der Soldat, während er sein Notenblatt auf Marys Staffelei anzubringen versuchte. »Geben Sie mal Ihr B an, Herr Doktor.«

Jack schlug den Ton an, und der Soldat blies.

»Die Pianos, die die Damen zur Begleitung beim Singen benutzen, sind immer verdammt niedrig gestimmt,« schimpfte er. »Ich habe den Zug so weit herausgezogen, wie es nur gehen wollte. Warten Sie einen Augenblick, bis ich eine andere Birne in das verdrehte Ding gesteckt habe.«

»Es will mir scheinen, als ob Sie, seitdem ich Sie zuletzt gesehen habe, getrunken haben, anstatt zu üben,« meinte Jack.

»Gott soll mich strafen, Herr Doktor – ich habe den ganzen Nachmittag geübt. Nur auf dem Wege her habe ich ein Gläschen genommen, um mich in Stimmung zu bringen. So, Herr Doktor, nu' bin ich fertig.«

Jack machte sich augenblicklich mit der Klangfülle eines ganzen Orchesters über Marys Piano her. Bald darauf fiel die Klarinette mit einer prächtigen Kadenz ein.

Der Soldat war ein überaus geschickter Spieler; seine Tongebung war sehr fein. Die einzige Veränderung in der Ausdrucksform, die ihm zu Gebote stand – die des Munteren oder Rührenden, befriedigten sogar Jack, der den Soldaten in anderen Dingen bald mit seiner Mäkelei zu quälen begann.

»Halt,« rief er, »das ist ganz und gar nicht der Effekt, den ich herausbringen will. Es ist nicht helltönend genug. Nehmen Sie die andere – versuchen Sie's mit der C-Klarinette.«

»Was, ich soll alle diese B's auf einer C-Klarinette spielen? Das ist ganz unmöglich! Wenigstens soll mich der Teufel holen, wenn ich es kann – nanu – da ist ein Herr, der Sie sprechen will.«

Jack wandte sich um.

Adrian Herbert stand auf der Schwelle und hielt staunend die Klinke der offenen Tür in der Hand.

»Ich habe draußen eine Weile zugehört,« sagte er höflich. »Hoffentlich störe ich nicht.«

»Nein,« entgegnete Jack, »unser Freund Charles hier ist des Zuhörens schon wert, nicht wahr, Mr. Herbert?«

Der Gemeine Charles senkte bescheiden die Augen, ließ seine Sporen klirren, räusperte sich und spuckte zum offenen Fenster hinaus.