Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Corpus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Чужестранцы

- Sprache: Russisch

В книгу "Кусочек жизни" Надежды Тэффи (1872–1952) вошли рассказы о русском Париже. Насмешливая уменьшительность в названии прячет за собой внутренний трагизм: меткая ирония в произведениях "королевы русского юмора" часто соединялась с нежностью и жалостью. Герои книги — эмигранты, "разношерстные и разнопородные существа, совсем чужие друг другу, может быть, искони по природе своей взаимно враждебные", которые "сбились вместе и называют себя общим именем «мы»". Помимо произведений из прижизненных сборников, в книгу включены неизвестные современному читателю рассказы из эмигрантской периодики, мемуары Тэффи о ее современниках и воспоминания о самой писательнице. Составители книги, авторы предисловия и подробного комментария — специалисты по творчеству Тэффи и истории русской литературы ХХ века Дмитрий Николаев и Елена Трубилова.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 709

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Надежда Александровна Тэффи Кусочек жизни

© Николаев Д.Д., Трубилова Е.М., составление, вступительная статья, комментарии

© Бондаренко А.Л., художественное оформление

© ООО “Издательство АСТ”

“Переведите русскую душу на французский язык…”

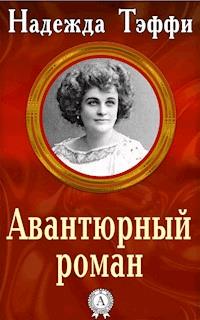

В начале ХХ века имя Надежды Александровны Тэффи знала, без преувеличения, вся читающая Россия. В любви к писательнице сходились люди самых разных возрастных категорий, социального статуса, политических взглядов и литературных пристрастий, среди которых были последний российский император и будущий советский вождь, скандально известный старец и председатель Временного правительства. Что до простых почитателей Тэффи, их число измерялось миллионами. Отчего же тогда в 1919 году, со многими злоключениями и лишениями, она ступит на борт парохода “Великий князь Александр Михайлович”, держащего курс из Новороссийска в Константинополь, и уже никогда больше не вернется в Россию? Чтобы понять причины эмиграции писательницы, обласканной славой на родине, обернемся на два года назад.

1917 год. Подобно многим демократически настроенным собратьям по перу Тэффи горячо приветствует Февральскую революцию, отмежевываясь от тех, кто заговаривает об отъезде из взбаламученной России. В июньских публикациях газеты “Русское слово” она с презрением говорит о “так называемой интеллигенции”, которая разочарована революцией, совсем, как выяснилось, не похожей на “карнавал в Ницце”. Готовая мириться с неизбежными трудностями революционного времени, Тэффи призывает потерпеть и сограждан: “Чем хуже и страшнее, и противнее все то, что мы видим, тем более мы должны радоваться, что свершилась наконец революция, что теперь открыт путь к свободной борьбе со злом. Какой хирург огорчился бы, если бы, вскрыв живот пациенту, умирающему от аппендицита, увидел гнойник, а не букет роз? <…> Каждый понимает, что возврата нет, что операция была предпринята, когда Россия уже умирала” (“Дезертиры”). Она еще верит в социализм как “великую идею”, к которой просто по недоразумению пристроились опорочившие ее большевики. “Какая огромная работа – снова поднять и очистить от всего этого мусора великую идею социализма!” – убежденно восклицает писательница. Отношение к самим большевикам у Тэффи снисходительное – как к недалеким, лишенным политической интуиции, но не опасным последователям своего фанатика-вождя. Ленин остается в ее глазах таким, каким запомнился по их недолгой совместной работе в газете “Новая жизнь” в 1905 году: “искренний и честный проповедник великой религии социализма”, но, к сожалению, лишенный “вдохновения”, “взлета”, “огня” (“Немножко о Ленине”).

Но вот на смену Февралю пришел Октябрь, и многие из тех, кто еще недавно ликовал, приветствуя революционные преобразования в России, с беспомощной растерянностью и испугом смотрели на то, что за этим последовало. Если перевести это в метафорическую плоскость, можно припомнить опубликованный в журнале “Огонёк” за год до революции рассказ Тэффи “Апельсин” – о сосуществовании бок о бок двух миров, непонятных и чуждых друг другу.

В одном из них – мире девятилетней дворянки Кишмиш – звучит нежная музыка, женщины носят кружевные платья, от них неуловимо пахнет тонкими духами, братья-задаваки демонстрируют “стигматы дендизма”, героине снятся изысканные сны про “совсем прозрачную, голубую лодку и серебряные камыши”, а самое страшное, что можно себе представить, – это есть рыбу ножом. В мире Ганки, простой деревенской работницы, радости бесхитростны – краюха хлеба да головка чесноку (“Очень было страшно, что Ганка ест такую гадость <…> Уж лучше бы рыбу ножом”), ее быт примитивен: холщовые рубахи, лопаты, которыми полют дорожки в саду, из нарядов только красный кушак. Да еще дворня судачит про какую-то темную историю с солдатом, от которого у Ганки ребеночек… По-детски влюбленная, завороженная природной красотой и веселой ловкостью Ганки, Кишмиш, желая порадовать своего кумира лучшим из того, что знала на свете, решается на преступление – украдкой берет для нее в кухне апельсин. Символ солнца, красавец, радость! Никогда не видевшая заморской диковины, Ганка, не чистя, надкусила кисло-горькую корку и – сморщившись, выплюнула. “Я стала воровкой, чтобы дать ей самое лучшее, что я только знала в мире. А она не поняла и плюнула”.

Интеллигенция, восторженно принявшая Февральскую революцию, была такой вот Кишмиш из нежного, тонкого, кружевного мира, которая влюбилась в придуманную ею грубую, шершавую красавицу Ганку. Октябрь многих из них отрезвил.

На протяжении всего нескольких месяцев отношение Тэффи к происходящему в России меняется: от радостно-приподнятого воодушевления и призывов к разумному терпению к растерянности и осознанию невозможности жить в стране, вдруг ставшей чужой. Названия фельетонов королевы русского смеха становятся все мрачнее и безотраднее: “Рассудок на веревочке”, “Гильотина”, “Еще похороны”, “Из мертвого города”, “Новый психоз”, “Убиенные рабы” и т. п.

“Города обратились в сплошной рынок, – констатирует она в фельетоне «Торговая Русь» в январе 1918 года. – Пройдите по улицам – вам предложат портрет генерала в черепаховой рамке, сапоги, дверную ручку, самовар, старые штаны и золотые часы, а может быть, и вашу собственную шапку <…>

– Купите пиджачок, товарищ, дешево продам.

– Да он у тебя весь кровью залит, пиджак-то.

– Чего там рассматривать, товар хороший.

– <…> Да в твоем товаре больше крови, чем пиджака”.

Все в России перевернулось с ног на голову: бывший адмирал служит посыльным, артист императорского театра стоит при входе швейцаром, профессор ботаники взял в руки кнут и сел на освободившиеся козлы. Потому что ломовой извозчик, который сидел на этих козлах, теперь читает лекцию на филологическом факультете университета: “Товарищи университеты! Я вот был ломовиком, а таперича я по этой… по фалале. Потому что вот вам нужно высшее образование. А буржуя к вам подпустить нельзя…” (“Будущий день”. Сатирикон. 1918. № 1).

С хаосом, сопутствующим слому государственной системы, можно было смириться, перетерпеть. Жестокость и насилие были органически невозможны для мира Тэффи.

Из революционной столицы весной 1918 года Тэффи переезжает в более спокойную Москву, с которой у нее связаны воспоминания о счастливых первых годах детства. Но вот и над Москвой сгустился сумрак. Газета “Наше слово” (переименованное “Русское слово”), в которой сотрудничала Тэффи, закрыта новыми властями. Источников средств к существованию оставалось все меньше. Еще раньше в Петрограде арестовали некую артистку, читавшую со сцены фельетоны Тэффи, запретив, как сообщалось в хронике журнала “Театр и искусство” 7 января 1918 года, “зарабатывать хлеб клеветой на народное правительство”.

С каждым днем становилось все очевиднее: следует уезжать. И когда осенью 1918-го Тэффи предложили поехать с гастрольной поездкой на юг, тогда еще относительно спокойный и даже сытый, она согласилась. Об эмиграции она тогда еще не помышляла. Но вида черной виселицы – одно из последних страшных впечатлений на оставляемой ею родине – вынести не могла. Главной причиной ее эмиграции стали не голод, не холод, не физические лишения (этого она с лихвой хлебнет и на чужбине). Бежала оттуда, где “увиденная утром струйка крови у ворот комиссариата, медленно ползущая струйка поперек тротуара перерезывает дорогу жизни навсегда. Перешагнуть через нее нельзя. Идти дальше нельзя. Можно повернуться и бежать”. Это слова из памфлета Тэффи “На скале Гергесинской”, который будет опубликован в мартовском номере одесского журнала “Грядущий день” незадолго до ее окончательного расставания с родиной. Сюжет его отсылает к библейскому мифу о бесах, вошедших в стадо свиней:

“На востоке редко бывают однородные стада. Чаще – смешанные. И в стаде свиней гергесинских были, наверное, кроткие, напуганные овцы. Увидели овцы, как бросились взбесившиеся свиньи, взметнулись тоже.

– Наши бегут?

– Бегут!

И ринулись, кроткие, вслед за стадом и погибли вместе.

Если бы возможен был во время этой бешеной скачки диалог, то был бы он таков, какой мы так часто слышим последние дни.

– Зачем мы бежим? – спрашивают кроткие.

– Все бегут.

– Куда мы бежим?

– Куда все.

– Зачем мы с ними? Не наши они. Не хорошо нам, что мы с ними… Что мы делаем? Мы потерялись, мы не знаем…

Но бегущие рядом свиньи знают…

– …Вы от кого бежите?

– От большевиков.

– Странно! – томятся кроткие, – ведь и мы тоже от большевиков. Очевидно, раз эти бегут – нам надо было оставаться.

…Бегут действительно от большевиков. Но бешеное стадо бежит от правды большевистской, от принципов социализма, от равенства и справедливости, а кроткие и испуганные – от неправды, от черной большевистской практики, от террора несправедливости и насилия… Бегут. Терзаются, сомневаются и бегут…”

В Киеве, где Тэффи задержалась на три месяца, гастролировал в те дни ясновидящий Арман Дюкло. Собравшиеся на его сеанс беженцы взволнованно ждали ответа на свой главный вопрос – удастся ли им пересечь границу.

Что заставляло их покинуть свой дом?

“Всегда то же самое: взять свое маленькое человеческое счастье и уйти с ним подальше. Туда, где его не отнимут.

Да. Самому честолюбивому и самому идейному, отрешенному строителю новой жизни, как и простому каменщику, нужно «вернуться вечером домой». Зажечь свою лампу, развернуть свою книгу и улыбнуться ласковым близким глазам. <…> ведь мы еще встретим счастье и сохраним его? Иначе не может быть.

Мы такие жалкие…” (“Арман Дюкло”).

Это “мы” потом часто будет проступать в ее эмигрантских рассказах. Известный литературный прием – условное авторское присутствие: она среди них, такая же, как они. Потому-то Тэффи и была любима своими читателями – ибо не выводила себя из этого круга, не выступала в роли высшего судии.

Подобно большинству беженцев Тэффи не знала, что ждет ее впереди. Она оставляла в России миллионы преданных поклонников и почитателей своего таланта. Обретет ли за границей новых, встретит ли старых своих читателей? И до творчества ли будет – там, в неизвестном?

“Отчизна – это как здоровье: только тот может оценить ее, кто ее потерял навеки”, – цитирует Тэффи Мицкевича. Тектонический разлом российской истории вместе с отнятой родиной оставит по эту сторону границы все, что было дорого сердцу. Родная языковая среда вскоре сузится до обитателей “Городка”, населенного русскими парижанами, легким будет не доставать воздуха российских просторов (эмигранты обрели свободу, но вне родины не было столь взыскуемой ими воли), французские отели и съемные квартиры не смогут заменить домашних стен, эмигрантские редакции – издательских масштабов огромной страны.

В скромном номере небольшого отеля на улице Виньон, своем первом прибежище в Париже, по заведенной давно, еще в Петербурге, традиции Тэффи устраивает файф-о-клок – “смотр новоприбывшим, объединение разрозненных” (Дон-Аминадо. “Поезд на третьем пути”).

Художник Александр Яковлев набрасывает карандашом портрет хозяйки вечера. Тэффи смеется – может, благодаря увековечившему ее Яковлеву она попадет в Лувр. По обыкновению шумит, зычно хохочет во все горло и бахвалится будущими гонорарами Алексей Толстой, заявляя, что непременно купит на них сразу шесть пар лакированных туфель. Его нежная, тонкая жена Наталья Крандиевская, раскрыв свежий номер первого эмигрантского журнала “Грядущая Россия”, с наслаждением читает опубликованные в нем стихи Тэффи:

Все еще только начинается, это лишь “увертюра, предисловие, первая глава зарубежного быта”, по удачному выражению одного из гостей того памятного вечера, бывшего прокурора Сената Владимира Павловича Носовича.

Впереди у Тэффи были три с лишним десятилетия.

В эмиграции писательница и ее герои часто будут вспоминать прежнюю жизнь, Россию дореволюционную. Выход сборников Тэффи, пусть даже составленных из переизданных старых рассказов, как это случалось в начале 1920-х годов, воспринимался эмигрантами весточкой с оставленной родины. “Чем нас пленяет ее новая книжка, особенно в нынешние дни эмигрантской тоски, – итожил читательскую любовь к Тэффи А.И. Куприн в рецензии на сборник «Тихая заводь» (Париж, 1921), – так это тем, что вся она глубоко и интимно русская по языку, духу и содержанию. Да-да, именно так все и было у нас раньше, как она рассказывает, были этот простор, и эти милые праздники, и суеверия, и вера, и доброта, и глупость, и сладкая лень, и наша тихая природа, и глупые, мудрые дети, и старушонки, и солдаты, и няньки, и кучера, и фокусники, и студенты – все, что нам так дорого по памяти, с чем от младенческих дней срослись мы душою и что для нас уже не повторится более… никогда!” [1]

Но время идет, все чаще Тэффи пишет не о прошлом, а о настоящем, становясь подлинным летописцем русской эмиграции: с первых дней, когда беженцы еще были убеждены в скором возвращении на родину, и до послевоенного – уже не Первой, а Второй мировой войны – времени, когда ничего не осталось не только от прежней России, но и от прежней Европы.

Тэффи оказалась во Франции раньше многих других и могла наблюдать за тем, как складывалась эмиграция, как русские воспринимали Париж и как Париж воспринимал русских в начале 1920-х годов.

27 апреля 1920 года в первом номере парижской газеты “Последние новости” публикуется ее рассказ “Ке фер?”. И с этого времени на протяжении двух десятилетий русские эмигранты читают о времени и о себе – в рассказах, очерках и фельетонах Тэффи. Иногда между публикациями проходит по нескольку месяцев, но чаще они появляются регулярно – каждую неделю.

“Ке фер?” был, наверное, самым известным в эмигрантской среде рассказом Тэффи. Он строится на столкновении русского и французского, но столкновение это передает не только разницу, но и необходимость сближения. Столкновение культурных идентичностей заложено уже в названии рассказа. Вопрос, звучащий обыденно на французском, при переводе на русский отсылает к знаменитому роману Н.Г. Чернышевского “Что делать?”. Тэффи изображает не конфликт людей, а конфликт восприятий, причем речь идет о восприятии взаимном, “с двух сторон”, не только о восприятии русскими Парижа и французов.

Определение “лерюссы”, которое дается героям рассказа, не имеет обозначенного в тексте авторства. Тэффи не говорит, кто и кого так называет, тем самым переводя идентификацию типа в план восприятия: “Живем мы, так называемые лерюссы, самой странной, на другие жизни не похожей жизнью”. Она оставляет читателям возможность и отождествлять себя с “мы” рассказа, и отделяться от “лерюссов”, смотреть на созданные образы и изнутри, и со стороны.

Образ автора в произведениях писательницы играет разную роль. Иногда Тэффи включается в повествование в качестве действующего лица, иногда смотрит на происходящее со стороны. Но в рассказах и фельетонах 1920 года регулярно подчеркивается, что автор принадлежит к числу беженцев. Различие, разрыв, иногда даже пропасть между русскими и окружающей их средой не требуют объяснений, рассматриваются как само со бой разумеющееся.

Комизм многих рассказов Тэффи эмигрантского периода строится на том, что привычное для парижан оценивается с точки зрения русского. Но это уже не взгляд обеспеченного, привычного к комфорту путешественника, осматривающего достопримечательности, как то было до революции. Теперь оценивающий русский – беженец, и предметом изображения становятся уже не Юнгфрау и Шильонский замок, как в рассказах 1912 года, а “ресторанчики с определенным обедом”, как их называет по-русски Тэффи.

8–9 августа 1921 года Вера Николаевна Бунина записывает в дневнике: “В газетах известие: Тэффи опасно заболела. <…> перевезена в Париж и помещена в городскую больницу. Мне бесконечно жаль ее. Значит, денег у нее нет, раз дело дошло до больницы”. У Тэффи тиф, она на грани жизни и смерти. Бунины советуют ей поехать в Висбаден, где сами отдыхали в августе-сентябре, – известный бальнеологический курорт с горячими источниками, “самый русский” немецкий город. Тэффи проводит там весну-осень 1922 года. Небольших средств, собранных соотечественниками на концерте в ее пользу, хватает ненадолго. Впереди – “дыра в вечность”, как грустно шутит она в письме к Наталье Крандиевской.

В 1922-м Тэффи получит свой последний российский паспорт. Она уже три года в эмиграции. Но, подобно многим, живет еще надеждой на возвращение. На протяжении ряда лет в канун Нового года в парижских газетах печатаются зазывные объявления русских ресторанов и эмигрантских клубов: “Последняя встреча Нового года за границей!”. Каждый раз надеются – последняя. Верят – вернутся.

Первая значительная книга Тэффи, составленная из рассказов эмигрантского периода, вышла в Берлине в 1923 году и называлась “Рысь”. В качестве эпиграфа или подзаголовка в ней напечатаны слова: “Рысь бегает рысью”.

Тэффи подчеркивает, что книга эта отражает мироощущение человека, вынужденного бежать, потерявшего родину. Но произведения этого сборника еще нельзя назвать в полном смысле эмигрантскими. Герои Тэффи, как и она сама, находятся словно в некой пограничной ситуации. Тэффи с сарказмом описывает наглых спекулянтов, болтунов, былых красавцев-жуиров, псевдопатриотов, патетически восклицающих: “Умерла Россия. Продали, пропили. Кончено!”, причем отчаяние говорящего вызвано главным образом тем, что мутная жидкость на дне фляжки, к которой он периодически прикладывается, “уж и ни на что не похожа” (“Две встречи”)… Вот идет богослужение в маленькой русской церковке в Париже, священник говорит “прекрасные слова молитвы”. Он молится “о православной церкви оскверненной, с поруганными иконами, с ослеп-ленными ангелами”, а прихожане-эмигранты, внешне соблюдая благоговейный вид и истово крестясь, вполголоса переговариваются о фасонах платья, серьгах и прочих пустяках (“Воскресенье”). Именем России спекулируют, ее поминают всуе.

Но отстраненное “они” все чаще заменяется уже знакомым вовлеченным “мы”: “Мы гости и ведем себя вполне прилично. <…> О себе молчим – мы благовоспитанные” (“Сырье”). “Вот мы – смертью смерть поправшие” (“Ностальгия”) и т. д. Разделенное изгнание, разделенная судьба, разделенная мука ностальгии и ответственности за свои поступки…

В 1924 году выходит сборник Тэффи “Вечерний день” – книжка в 150 страниц почти карманного формата. Она издана в небольшом пражском издательстве “Пламя”, созданном близким другом Тэффи историком литературы Евгением Александровичем Ляцким, которому принадлежит емкое и точное определение, характеризующее ее стихи (а по сути, шире – все ее творчество): “Их общий фон – примиренность с жизнью, двоящаяся между жестокой реальностью и прекрасной мечтой”.

Забавным образом в знаменитом (знаменитом в России, но, должно быть, не в чешской типографии) псевдониме перепутан порядок инициалов – на обложке стоит “А.Н. Тэффи”. Название сборника Тэффи отсылает к известному тютчевскому стихотворению “Последняя любовь” (1852), откуда взят этот оксюморон.

В чем смысл названия у Тэффи, призванного, казалось бы, объединять входящие в сборник произведения? Является ли оно завуалированным иносказанием, эвфемистической заменой тютчевской строфы: “Пускай скудеет в жилах кровь, // Но в сердце не скудеет нежность //… О ты, последняя любовь! // Ты и блаженство, и безнадежность”? “Вечерний день” как “последняя любовь”? Биография писательницы, казалось бы, подталкивает именно к такому прочтению, побуждая предположить, что читателю предстоит встреча с рассказами о последней любви. Той самой, “блаженной и безнадежной”, что “на склоне наших лет…”.

Тэффи уже за пятьдесят, хотя в эмигрантских документах ей удалось исправить год своего рождения с 1872 на 1885-й. Но, впрочем, какое отношение к ней имели все эти цифры! К ней, которую Федор Сологуб прозорливо определил однажды как навеки тринадцатилетнюю! “Хочу нравиться всем, всегда”, – по воспоминаниям Ирины Одоевцевой, будет упрямо повторять Тэффи даже в глубоко преклонном возрасте.

Ей было сорок два, когда оставленный ею поклонник пытался застрелить своего счастливого соперника. Ревнивым стрелком был популярный критик Леонид Галич (Габрилович). Даже утратив сердечное расположение Тэффи, он навсегда останется почитателем ее таланта, находя для него точные, хотя порой и колкие, определения. Уже в эмиграции в рецензии на ее сборник стихов “Passiflora” (1923) Галич заметит: “Тэффи – глубоко русская, и ритм души ее глубоко русский – колеблющийся двойной ритм монастыря и шабаша, боли отречения и муки саморастраты”. А при анализе стихотворения “Ангелика” (о юной красивой душе, скрывавшейся в уродливом старом теле горбатой странницы) Галич не удержится от восторженного восклицания: “Какая ясная, чистая, детская, невинная и счастливая душа написала эти строки!”

Ей было сорок три, когда в пестрой компании знакомой литературной братии она оказалась в одном из домов, куда был приглашен скандально знаменитый Григорий Распутин. Из всех собравшихся Распутин выделяет ее одну – яркую, остроумную, равнодушную к его гипнотическому воздействию.

…А может, говоря о “Вечернем дне”, Тэффи имела в виду день, который из-за смены политического мироустройства, повлекшей за собой слом былого, домашнего, милого мира, в одночасье превратился в безнадежные сумерки с не рассеиваемым мраком? Отсюда, с этого рубежа, этой крайней точки, предела перед наступлением темной ночи, ведет свое повествование автор: большинство рассказов сборника воссоздавало атмосферу той трагической эпохи в истории России, что поделила вчерашних сограждан на два непримиримых лагеря: “Страшная жизнь, в которой все были виноваты и все выкручивались и оправдывались, заговорила новыми страшными и грубыми словами, наложившими запрет и на звезды, и на небо, и кто помнил о них – скрывал эти мысли как стыдное” (“Поручик Каспар”).

Или разгадка в другом? В год смерти Тэффи известный в эмиграции русский культуролог Владимир Вейдле выпустил книгу, позаимствовав ее (тютчевское) название – “Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы”. Ключевое слово у Вейдле – “западные”, он прямо выделяет соответствующую строфу тютчевского стихотворения в своем эпиграфе:

Весь мир погружен в глубокий сумрак, только на западе – сиянье. Именно это упование на спасение, представление о Западе как Ноевом ковчеге преобладало в смятенном мироощущении беженца-изгнанника начала 1920-х годов.

Одним из первых на сборник “Вечерний день” откликнулся Юлий Айхенвальд, отметивший, что Тэффи здесь “вступает в другую область – серьезную, часто драматическую, не чуждую душевных надрывов, как бы в стиле Достоевского”. По воспоминаниям близких Тэффи, Достоевский был ее любимым писателем. Вслед за Достоевским, который в униженном и ж[2]алком маленьком человеке вскрывал трагизм личности, утверждая: “Является сострадание к осмеянному <…> а стало быть, является симпатия и в читателе. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора”, – Тэффи [3]говорила: “Анекдоты смешны, когда их рассказывают. А когда переживают – это трагедия”. Ирония и жалость были главными стилеобразующими, знаковыми чертами творчества Тэффи.

Совсем иначе, нежели “Рысь” и “Вечерний день”, строится сборник Тэффи 1927 года, названный “Городок”. На обложке его художник изобразил самовар на фоне Эйфелевой башни. Теперь русские пытаются найти свое место в новой стране, в новом мире. Начинается книга с едко-саркастической “Хроники”, заставляющей вспомнить “Историю одного города” М.Е. Салты-

кова-Щедрина:

“Это был небольшой городок – жителей в нем было тысяч сорок, одна церковь и непомерное количество трактиров.

Через городок протекала речка. В стародавние времена звали речку Секваной, потом Сеной, а когда основался на ней городишко, жители стали называть ее «ихняя Невка». Но старое название все-таки помнили, на что указывает существовавшая поговорка: «живем, как собаки на Сене – худо!».

Жило население скученно: либо в слободке на Пасях, либо на Ривгоше. Занималось промыслами. Молодежь большею частью извозом – служила шоферами. Люди зрелого возраста содержали трактиры или служили в этих трактирах: брюнеты – в качестве цыган и кавказцев, блондины – малороссами.

Женщины шили друг другу платья и делали шляпки. Мужчины делали друг у друга долги. <…>

Жители городка любили, когда кто-нибудь из их племени оказывался вором, жуликом или предателем. Еще любили они творог и долгие разговоры по телефону.

Они никогда не смеялись и были очень злы”.

Но вошедшие в сборник рассказы затем словно опровергают суровый приговор, вынесенный в хронике. В мире, который описывает Тэффи, есть много драматического и даже трагического, есть бестолковость, глупость, равнодушие, но светлого, доброго, радостного в нем намного больше, потому что писательница обладает удивительным даром: видеть в тусклом – яркое, в мертвом – живое и отыскивать в самых пропащих людях милые и славные черты, заглядывая дальше видимого и глубже внешнего.

С конца 1926-го Тэффи пишет еженедельный рассказ для парижской газеты – “Возрождение”. Воскресное чтение ее нового произведения на долгие годы становится неизменным атрибутом эмигрантской жизни. Или, точнее сказать – жизни русских за границей, поскольку “Городок на Пасях” и связанное с ним эмигрантское мироощущение постепенно уходят в прошлое.

Русские уже полностью вовлечены в парижскую жизнь, хотя не забывают ни на минуту, что они не французы.

“Мы, русские”, – гордо подчеркивают жители “Городка”, повторяя это как заклинание, прилаживаясь к новой жизни, но не желая расставаться со старыми привычками. Они пытались удержать в памяти свое, родное, исконное, в каких бы странных и нелепых формах оно подчас ни проявлялось.

“Рассказывают:

– Живет у парка Монсо русская купеческая семья. Одиннадцать человек. Живут двенадцать лет. Деток вырастили. Никто ни слова по-французски, вся прислуга русская, и каждый день деревянными ложками щи хлебают. Вот какие крепкие люди. Патриоты” (“О любви к Отечеству”).

Или вот есть, скажем, у нас понятия, только “нам, русским” близкие, каких нет ни у одного народа. Выражаются они не переводимыми на другие языки глаголами “переть” и “хлопотать”. Что одно, что другое – занятия бессмысленные, безнадежные, бесперспективные, и глупость этих действий для всех очевидна, но удержаться от них славянской душе никак невозможно (“Русское”). У нас и в мелочах своя, особенная гордость, мы из любой бытовой чепуховины способны вывести целую национальную философию. Так поучает Евгению Николаевну из рассказа “Разговорчик” ее непрошеная гостья, с тупой настойчивостью напоминая: “Мы русские, у нас желудки другие. Мы должны по утрам пить либо кофий, либо чай, либо, куда ни шло, молоко”.

Тем же знакомым рефреном – “мы, русские…” – начинается рассказ “Ночь”. Страшные слухи о зверствах немцев в дни Первой мировой войны приводят его героев в состояние исступленной ярости, они гневно требуют отмщения:

“– Перевешать бы их всех до одного!

– Сжечь на медленном огне!

– Сначала немножко пожечь, а потом повесить”. Но вот они встречают на границе мирного немца, толстого молодого человека, возвращающегося на родину, и ненависть замещается безотчетным чувством сострадания: “Бедный, бедный…. Что же из того, что человек полный? Вы думаете, у полного по своей родине душа не болит? У него, может, сердце-то кровью исходит. Улыбается? Улыбается, чтобы не расплакаться”. И те, кто только что уготавливал для “всех до одного” немцев жестокую расправу, наперебой предлагают:

“– Может, догнать его? Пожать руку?

– Шоколаду бы ему дать, чего-нибудь сладенького.

– Может, и денег-то у него нет…

– Наверно, где-нибудь мать о нем убивается.

– Бедный, бедный! И тако-ой-то молодо-ой!”

Жалость – самое русское чувство, – утверждает писательница, – оно не подконтрольно разуму, необъяснимо, иррационально и проявляется порой в самых неожиданных случаях – даже по отношению к преступникам и убийцам. “Никак не может русская душа не умилиться при мысли о том, что подлец был когда-то ребенком, и не растрогаться, что у подлеца была мать”.

При этом русские герои Тэффи все увереннее считают себя настоящими и полноправными парижскими жителями. Эмигрантский статус больше не подчеркивается и часто даже не ощущается. Но на столкновении менталитетов по-прежнему строится множество комических коллизий, поскольку разница в привычках, в традициях, во взглядах на жизнь не исчезает. Вывезенная из России загадочная, мятущаяся, стремящаяся ввысь l’âme slave все так же стремится преодолеть европейский прагматизм и рационализм.

Герои рассказов “Таня Соколова” и “Ловкач” уверяют окружающих, что не лишены практической сметки и не упустят своей коммерческой выгоды. Таня Соколова корит себя, что была чересчур жестока со своими работодателями: “Я даже делала подлости – я им весь огород расчистила, чтобы им стыдно стало, что они всю работу на меня свалили… По ночам стирала, чтобы их устыдить. Конечно, это с моей стороны подлость. Я весь дом на себе воротила”. И когда Таня вновь отвечает согласием на предложение хозяйки поработать на нее, ее мучит совесть – ведь эта охотная готовность наверняка “страшно уколола” хозяйку. “Мне даже потом стыдно стало, что я ее так”.

Знакомые молодого талантливого пианиста Лихарева завидуют ему – этот ловкач сумел найти выгодные уроки. Два года он преподавал музыку состоятельным американцам. Они, правда, не платили ему, но зато обещали в конце курса обучения преподнести необыкновенный подарок. Когда Лихарев наконец получил этот подарок – набросанный мужем ученицы, абстракционистом-самоучкой, свой портрет (“нечто вроде коричневой капусты, из которой выпирали три лиловых глаза”), оказалось, что он остался американцам должен за этот шедевр еще 500 франков. Денег за уроки от них “ловкач”, конечно, не получил.

“Но вообще он не любил об этом рассказывать. Ему, кажется, было совестно, что он не смог заплатить американцам за свой портрет.

– Так вышло неловко…”

С русской сиделкой, с трудом нашедшей место у богатой взбалмошной старухи-американки, мы встречаемся в рассказе “Из тех, которым завидуют”. В тексте множество второстепенных персонажей – калейдоскоп мелькающих лиц показывает, что сохранить место столь же трудно, как и найти работу: американка едва ли не ежечасно увольняет кого-нибудь из прислуги:

“Лиза вертелась как на пружинах, откликалась на имена всех кошек, собак, лошадей и мужей своей хозяйки и урывала минутки, когда можно было сбегать к себе в комнату повалиться на постель и поплакать.

– Я не могу уйти. Мне есть нечего. И нечего послать матери в Москву. У меня мать умирает. Я не могу уйти”.

И всего через несколько строк она отчаянно бросит в лицо американке: “Я сегодня уйду от вас. Я больше не могу”. Лизе кажется, что ее слова, ее объяснения (“У меня нет морального удовлетворения”, “Я готова в десять раз больше работать, но настоящую работу. А ведь вы измываетесь над людьми за свои деньги. Я этого не могу. Душа болит”) сумели пробудить что-то в душе американки, и ей уже представляется, как она ее “направит нежно и ласково на доброе и светлое”. Но Тэффи не превращает рассказ в нравоучительную “рождественскую” историю. Американка не только не меняется, но еще и распоряжается уволить Лизу на следующее утро. Нельзя пробудить то, чего нет, нельзя найти искру Божию у человекообразных – Тэффи остается верной тому противопоставлению, которое было сформулировано ею в предисловии ко второй книге “Юмористических рассказов”.

Наивность Лизы выглядит комично, но эта комичность не делает героиню объектом насмешки. Скорее, это комичность ребенка, наивного и беззащитного перед лицом окружающего его сурового мира – и все же сохраняющего веру в сказки и чудеса.

Одна из актуальных в эмиграции тем – разобщенность русских изгнанников, о которой Тэффи постоянно писала с начала 1920-х годов. В отличие от многих национальных диаспор беженцы из России так и не стали единым целым – отчасти из-за идеологических противоречий, отчасти по причинам социальным, и в любом случае из-за уверенности каждого в своей правоте и нежелания идти навстречу. Впрочем, и здесь находится парадоксальный выход.

В рассказе “Звено” героиням, которые “сразу друг другу не понравились”, удается примириться и подружиться, да так, что они “прямо даже друг без друга часу прожить не смогли бы”. И все благодаря приехавшей в пансион больной танцовщице. Но объединяет героинь не сострадание к танцовщице, не интерес к ней, а общее желание позлословить по ее поводу.

Тэффи пишет о ненависти, которая объединяет в том случае, если не может объединить любовь: “Связанные звеном ненависти они не то что полюбили друг друга, а простили друг другу недостатки, оправдали их, чтобы не являлись они чем-то разъединяющим”. Но мы понимаем, что связывающая героинь ненависть – не настоящая, она ограничивается лишь словами, да и то скорее обидными, чем злыми, а злословие – по крайней мере у Тэффи – не есть зло.

Тэффи очень много делала для объединения людей – и не только своими произведениями, адресованными всем без различия взглядов, достатка и возраста. В парижской эмиграции она стала одной из главных, если не главной объединяющей фигурой, хотя вряд ли кто мог бы предположить такое до революции.

Тэффи никогда не примыкала ни к каким литературным группировкам. Она была “сама по себе”. В первые годы творческого пути это мешало: “пробиваться” в одиночку всегда труднее, чем группой. В результате всероссийское признание пришло к ней благодаря сотрудничеству в московской газете “Русское слово”, несмотря на то, что жила Тэффи в Петербурге.

Возглавлявший “Русское слово” Влас Дорошевич – “король фельетонистов” – тоже старался ни к кому не примыкать и ни от кого не зависеть. Тэффи вспоминала, как Дорошевич заступился за нее, когда в редакции хотели заставить ее писать злободневные фельетоны. “Оставьте ее в покое. Пусть пишет, о чем хочет и как хочет, – сказал тогда Дорошевич. И прибавил милые слова: – Нельзя на арабском коне воду возить”.

Дорошевич сразу отметил исключительность Тэффи – ее таланта, ее стиля, ее взгляда на жизнь. Но он увидел и другое – что Тэффи не готова быть в одном табуне с другими не потому, что она для всех чужая, а потому, что она для всех – своя. Он понял, что произведения Тэффи – если дать ей свободу – найдут отклик у миллионов читателей, а “Русское слово” в лучшие годы выходило именно миллионными тиражами. И Дорошевич не ошибся.

То, что Тэффи оказалась для всех своя, проявлялось не только в творчестве, но и в отношениях с людьми, в том числе с коллегами-писателями. Ее дружбу высоко ценили представители враждующих лагерей. Она регулярно выступала в качестве “хозяйки бала” на всевозможных благотворительных вечерах, которые устраивала эмиграция, и своим умом, обаянием, юмором заставляла забыть о разногласиях и вспомнить о главном: у всех их одна родина.

Круг знакомств Тэффи был огромен – и до революции, и после. Она могла бы написать несметное множество мемуарных очерков – о выдающихся писателях, журналистах, художниках, музыкантах, актерах, режиссерах, ученых, политиках, промышленниках и т. д. – не только о русских, но и иностранных. К примеру, одной из “звезд” авторского вечера Тэффи, который состоялся в Париже 18 февраля 1927 года, была Жозефина Бейкер, знаменитая танцовщица, пользовавшаяся в то время головокружительной популярностью.

Тэффи со многими была в доверительных отношениях, и если к этому добавить ее проницательность, наблюдательность и умение разглядеть суть человеческого характера, то такие мемуары открыли бы для нас много нового. Но Тэффи еще и обладала удивительным человеческим тактом. В одном из своих ранних юмористических рассказов она заключает: “Никто не любит, когда его очень понимают”. И она вовсе не стремится, в отличие от целого ряда других писателей этой эпохи, выносить на суд широкой публики чужие секреты, показывать подноготную чужих поступков, “срывать маски” или, напротив, создавать из людей идолов.

Если Тэффи пишет о людях, с которыми ее сводила жизнь, то в воспоминаниях ее могут быть юмор и ирония, но не будет злобы и раздражения. Это вовсе не значит, что она всех любила и ни в ком не разочаровалась, что ее не обижали и не обманывали, что она помнит только хорошее. Нет, Тэффи наверняка не забыла, как пренебрежительно отзывалась о ней в печати до революции Зинаида Гиппиус, как ей отказывали в праве считаться настоящей писательницей другие “серьезные” авторы. Но если она пишет мемуары, то не для того, чтобы сводить счеты, а ради иного – вспомнить что-то хорошее, светлое, значительное или забавное, отдать дань памяти ушедшим.

Несколько выделяется на общем фоне лишь очерк “Распутин”, потому что это, скорее, воспоминания не о самом Распутине – двух коротких встреч для полноценных мемуаров маловато, – а об отношении к нему современников, о времени, олицетворением которого для многих стал старец.

В 1920–1930-е годы мемуарные очерки Тэффи в газетах печатались редко. Чаще поводом для них было прощание с недавно ушедшим. Таковы, например, ее очерки о Федоре Сологубе (“Рыцарь смерти”), Павле Тикстоне (“Первый джентльмен”) и Михаиле Кузмине (“Река времен”). Они так и начинались – с известия о смерти: “Печальная весть: умер Федор Сологуб”; “Уходят, уходят, уходят… Точно река в половодье смывает их с нашего берега и уносит навсегда. Вот нет больше М.А. Кузмина”.

Особняком в этом ряду стоит очерк о Тикстоне – верном спутнике, преданном друге, бесконечно добром человеке, бывшем на протяжении десяти эмигрантских лет фактическим мужем Тэффи, хотя их союз и не был скреплен законом. Когда в конце 1930 года Тикстон тяжело заболевает, Тэффи самоотверженно ухаживает за ним на протяжении пяти лет, до самой его кончины. Как вспоминала об этом трудном периоде ее жизни близкая знакомая Тэффи В. Васютинская: “За стеной ее рабочего кабинета медленно угасал тяжело больной, день и ночь нуждавшийся в ее присутствии, заботах и уходе. И она годами окружала его своей нежностью, бдела над ним неотступно и… писала развлекавшие читателей веселые рассказы”. “Устала очень”, – признается Тэффи в письмах Буниным. – “Живу я сейчас так тяжело и уныло, что даже смешно. Бедный П.А. уже не может говорить, так что я веду монолог, конечно очень добрый, веселый и занятный. От этого у меня непроходящая мигрень. Какая ужасная штука жалость. Ей совершенно нет границ и пределов. Все кажется, что можно еще отдать что-то. – Ага, стерва! Небось книжку по ночам читаешь, а он читать не может! Нет предела!”[4]

После войны Тэффи подходит к своим воспоминаниям иначе: она задумывает книгу мемуарных очерков – и печатает их в нью-йоркской газете «Новое Русское слово», уже рассматривая как часть единого целого. Сначала книгу предполагалось назвать “Встречи”. В начале первого очерка, опубликованного 5 сентября 1948 года именно под этим общим заглавием, Тэффи писала:

“Много интересных людей прошло через мою жизнь. Хочу рассказать о них просто как о живых людях, показать, какими я их видела, когда сплетались наши пути. Они все уже ушли, и ветер заметает снегом и пылью их земные следы.

О творчестве каждого из них писали и будут писать еще и еще, но просто живыми людьми не многие их покажут.

Я хочу рассказать о моих встречах с ними, об их характерах, причудах, дружбе и вражде. Я расскажу об А.Н. Толстом, о Куприне, Ленине, Гумилеве, Бальмонте, Репине, Саше Яковлеве, Зинаиде Гиппиус, Кузмине, Сологубе, Мережковском, Фондаминском, Матери Марии, Цетлине и о других ушедших, что вспомнится. Как все они жили-были в тот отрезок времени, который мы в какой-нибудь мере провели вместе”.

Намеченное удалось реализовать не в полной мере. О ком-то Тэффи успела написать, о ком-то – переработать прежние очерки, но осталось и много нерассказанного. Не вышла при ее жизни и задуманная книга, хотя договор с издательством имени Чехова был заключен, и машинопись отправлена из Франции в США. Но у американского издательства закончились деньги, а потому отдельные не публиковавшиеся ранее мемуары Тэффи печатались затем в парижском журнале “Возрождение” уже посмертно.

Тэффи писала преимущественно маленькие рассказы, которые литературными критиками традиционно ценятся меньше, чем повести и романы. Но из этих своеобразных “кусочков жизни”, как из частей пазла, складывается огромная цельная картина – картина жизни, созданная в эпоху, когда казалось, что повсюду торжествует смерть. Произведения Тэффи всегда о том, что жизнь главнее и сильнее смерти и что каждый ее “кусочек” обладает ценностью безусловной и абсолютной.

Дмитрий Николаев, Елена Трубилова

Рассказы

На скале Гергесинской

Их немного, этих беженцев из Совдепии. Маленькая кучка людей, ничем между собою не связанных, маленькое пестрое стадо, сжавшееся на скале для последнего прыжка. Разношерстные и разнопородные существа, совсем чужие друг другу, может быть, искони по природе своей взаимно враждебные, сбились вместе и называют себя общим именем “мы”. Сбились без цели, без смысла. Как случилось это?

Вспоминается легенда страны Гергесинской. Вышли из гробов бесноватые, и Христос, исцеляя их, вогнал бесов в стадо свиней, и ринулись свиньи со скалы и перетонули все.

На востоке редко бывают однородные стада. Чаще – смешанные. И в стаде свиней гергесинских были, наверное, кроткие, испуганные овцы. Увидели овцы, как бросились взбесившиеся свиньи, взметнулись тоже.

– Наши бегут?

– Бегут!

И ринулись, кроткие, вслед за стадом и погибли вместе.

Если бы возможен был во время этой бешеной скачки диалог, то был бы он таков, какой мы так часто слышим последние дни.

– Зачем мы бежим? – спрашивают кроткие.

– Все бегут.

– Куда мы бежим?

– Куда все.

– Зачем мы с ними? Не наши они. Не хорошо нам, что мы с ними. Может быть, все-таки должны мы были остаться там, где из гробов выходят бесноватые? Что мы делаем? Мы потерялись, мы не знаем…

Но бегущие рядом свиньи знают, и подбадривают, и хрюкают.

– Культура! Культуре! У нас деньги зашиты в подметках, бриллианты засунуты в нос, мы спасаем культуру, культуру, культуру!

Бегут и тут же на полном ходу спекулируют, скупают, перекупают, перепродают, распускают слухи, вздувают до сотни рублей пятачок на собственном рыле.

– Культура! Культуру! Для культуры!

– Странно! – удивляются кроткие. – Слово как будто наше, из нашего словаря, а почему-то неприятно. Вы от кого бежите?

– От большевиков.

– Странно! – томятся кроткие. – Ведь и мы тоже от большевиков. Очевидно, раз эти бегут – нам надо было оставаться.

Бег такой стремительный, что и столковаться некогда.

Бегут действительно от большевиков. Но бешеное стадо бежит от правды большевистской, от принципов социализма, от равенства и справедливости, а кроткие и испуганные от неправды, от черной большевистской практики, от террора, несправедливости и насилия.

– Что мог бы я там делать? – спрашивает кроткий. – Я профессор международного права. Я мог бы только умереть с голоду.

Действительно, что может делать профессор международного права – науки о том, как нельзя нарушать нечто ныне несуществующее? На что он годен? Единственное, что он может делать, – это источать из себя международное право. И вот он бежит. На ходу, во время кратких остановок, он мечется, суетится, узнает – не нужно ли кому-нибудь его международное право. Иногда даже пристраивается и успевает прочесть две-три лекции. Но вот бешеное стадо срывается и увлекает его за собою.

– Надо бежать. Все бегут.

Бегут безработные адвокаты, журналисты, художники, актеры, общественные деятели.

– Может быть, надо было оставаться и бороться?

Как бороться? Говорить чудесные речи, которые некому слушать, или писать потрясающие статьи, которые негде печатать?..

– Да и с кем бороться?

Если вдохновенный рыцарь вступает в борьбу с ветряной мельницей, то побеждает – заметьте это – всегда мельница. Хотя это и не значит – еще раз заметьте, – что мельница права.

Бегут. Терзаются, сомневаются и бегут.

И рядом с ними, не сомневаясь ни в чем, подхрюкивают спекулянты, бывшие жандармы, бывшие черносотенцы и прочие бывшие, но сохранившие индивидуальность прохвосты.

Есть натуры героические, с радостью и вдохновением идущие через кровь и огонь – трам-та-ра-рам! – к новой жизни.

И есть нежные, которые могут с тою же радостью и тем же вдохновением отдать жизнь за прекрасное и единое, но только без трам-та-ра-рам. Молитвенно, а не барабанно. От криков и крови весь душевный пигмент их обесцвечивается, гаснет энергия и теряются возможности. Увиденная утром струйка крови у ворот комиссариата, медленно ползущая струйка поперек тротуара перерезывает дорогу жизни навсегда. Перешагнуть через нее нельзя.

Идти дальше нельзя. Можно повернуться и бежать.

И они бегут.

Этой струйкой крови они отрезаны навсегда, и возврата им не будет.

И еще есть люди быта, ни плохие, ни хорошие, самые средние, настоящие люди, составляющие ядро так называемого человечества. Те самые, для которых создаются наука и искусство, комфорт и культура, религия и законы. Не герои и не прохвосты – словом, люди.

Существовать без быта, висеть в воздухе, не чувствуя под ногами опоры, привычной, верной, прочной, земной, – могут только герои и маньяки. “Человеку” нужна оболочка жизни, ее плоть земная, иначе говоря – быт!

Там, где нет религии, нет закона, нет обычая и определенного (хотя бы тюремного, каторжного) уклада, человек быта существовать не может. Сначала он пробует приспособиться. Отняли от него утреннюю булку – он жует хлеб, отняли хлеб – принялся за мякину с песком, отняли мякину – ест тухлую селедку, но все это с тем выражением лица и с тем душевным отношением, которое надлежит проявлять человеку к утренней булке.

Но вот и этого нет. И он теряется, гаснет его свет, блекнут цвета жизни.

Порою мелькнет зыбкий луч.

– Они, говорят, тоже взятки берут! Слышали? Слышали?

Летит радостная весть, передается из уст в уста, как обетование жизни, как “Христос воскрес”.

Взятка! Да ведь это быт, уклад, наше, свое, прежнее, земное и прочное.

Но на одном этом не рассядешься и не окрепнешь.

Бежать надо. Бежать за хлебом насущным во всем его широком катехизисном толковании: пища, одежда, жилище, труд, добывающий их, и закон охраняющий.

Дети должны приобретать необходимые для труда знания. Люди зрелого возраста – применять эти знания к делу.

Так всегда было и быть иначе, конечно, не может.

Бывают пьяные дни в истории народов. Их надо пережить, но жить в них всегда невозможно.

– Попировали, а теперь и за дело.

Ну-с, так значит, мы по-новому должны? В котором часу на службу идти? В котором обедать? В какую гимназию детей готовить? Мы люди средние, рычаги, ремни, винты, колеса и приводы великой машины, ядро, гуща человечества – что прикажете нам делать?

– А приказываем мы вам делать ерунду. Ремни будут у нас вместо винтов, будем ремнями гайки привинчивать. А рычаги будут вместо колес. А колесо пойдет у нас вместо ремня. Нельзя? Старые предрассудки! Под штыком все можно. Профессор богословия пусть печет пряники, а дворник читает лекцию по эстетике, хирург пусть метет улицу, а прачка председательствует в суде.

– Жутко нам! Не можем, мы не умеем. Может быть, дворник, читающий эстетику, и верит в глубокую пользу своего дела, но профессор, пекущий пряники, твердо и горько знает, что пряники его не пряники, а черт знает что.

Бежать! Бежать!

Где-то там… в Киеве… в Екатеринодаре… в Одессе… где-то там, где учатся дети и работают люди, еще можно будет немножко пожить… Пока.

Бегут.

Но их мало и становится все меньше. Они слабеют, падают на пути. Бегут за убегающим бытом.

И вот теперь, когда сбилось пестрое стадо на скале Гергесинской для последнего прыжка, мы видим, какое оно маленькое. Его можно было убрать все в какой-нибудь небольшой ковчег и пустить по морю. А там семь пар нечистых пожрали бы семь пар чистых и тут же сдохли бы от объедения.

И души чистых плакали бы над мертвым ковчегом:

– Горько нам, что постигла нас одна судьба с нечистыми, что умерли мы вместе в ковчеге.

Да, милые мои. Ничего не поделаешь. Вместе. Одни – оттого, что съели, другие – оттого, что были съедены. Но “беспристрастная история” сочтет вас и выведет в одну цифру. Вместе.

“И бросилось стадо со скалы и перетонуло все”.

“Ке фер?”[5]

Рассказывали мне: вышел русский генерал-беженец на Плас де ла Конкорд, посмотрел по сторонам, глянул на небо, на площадь, на дома, на пеструю говорливую толпу, почесал переносицу и сказал с чувством:

– Все это, конечно, хорошо, господа! Очень даже все хорошо. А вот… ке фер? Фер-то ке?

Генерал – это присказка.

Сказка будет впереди.

Живем мы, так называемые лерюссы, самой странной, на другие жизни не похожей жизнью. Держимся вместе не взаимопритяжением, как, например, планетная система, а – вопреки законам физическим – взаимоотталкиванием.[6]

Каждый лерюсс ненавидит всех остальных столь же определенно, сколь все остальные ненавидят его.

Настроение это вызвало некоторые новообразования в русской речи. Так, например, вошла в обиход частица “вор”, которую ставят перед именем каждого лерюсса: вор-Акименко, вор-Петров, вор-Савельев.

Частица эта давно утратила свое первоначальное значение и носит характер не то французского “le” для обозначения пола именуемого лица, не то испанской приставки “дон”: дон Диего, дон Хозе.

Слышатся разговоры:

– Вчера у вора-Вельского собралось несколько человек. Были вор-Иванов, вор-Гусин, вор-Попов. Играли в бридж. Очень мило.

Деловые люди беседуют:

– Советую вам привлечь к нашему делу вора-Парченку. Очень полезный человек.

– А он не того… не злоупотребляет доверием?

– Господь с вами! Вор-Парченко? Да это честнейшая личность! Кристальной души.

– А может быть, лучше пригласить вора-Кусаченко?

– Ну нет, этот гораздо ворее.

Свежеприезжего эта приставка первое время сильно удивляет, даже пугает:

– Почему вор? Кто решил? Кто доказал? Где украл?

И еще больше пугает равнодушный ответ:

– А кто ж его знает – почему да где… Говорят – вор, ну и ладно.

– А вдруг это неправда?

– Ну вот еще! А почему бы ему и не быть вором!

И действительно – почему?

Соединенные взаимным отталкиванием, лерюссы определенно разделяются на две категории: на продающих Россию и спасающих ее.

Продающие живут весело. Ездят по театрам, танцуют фокстроты, держат русских поваров, едят русские борщи и угощают ими спасающих Россию. Среди всех этих ерундовых занятий совсем не брезгуют своим главным делом, а если вы захотите у них справиться, почем теперь и на каких условиях продается Россия, вряд ли смогут дать толковый ответ.

Другую картину представляют из себя спасающие: они хлопочут день и ночь, бьются в тенетах политических интриг, куда-то ездят и разоблачают друг друга.

К “продающим” относятся добродушно и берут с них деньги на спасение России. Друг друга ненавидят белокаленой ненавистью:

– Слышали, вор-Овечкин какой оказался мерзавец! Тамбов продает.

– Да что вы! Кому?

– Как кому? Чилийцам!

– Что?

– Чилийцам – вот что!

– А на что чилийцам Тамбов дался?

– Что за вопрос! Нужен же им опорный пункт в России.

– Так ведь Тамбов-то не овечкинский, как же он его продает?

– Я же вам говорю, что он мерзавец. Они с вором-Гавкиным еще и не такую штуку выкинули: можете себе представить, взяли да и переманили к себе нашу барышню с пишущей машинкой как раз в тот момент, когда мы должны были поддержать Усть-Сысольское правительство.

– А разве такое есть?

– Было. Положим, недолго. Один подполковник – не помню фамилии – объявил себя правительством. Продержался все-таки полтора дня. Если бы мы его поддержали вовремя, дело было бы выиграно. Но куда же сунешься без пишущей машинки? Вот и проворонили Россию. А все он – вор-Овечкин. А вор-Коробкин – слышали? Тоже хорош. Уполномочил себя послом в Японию.

– А кто же его назначил?

– Никому не известно. Уверяет, будто было какое-то Тирасполь-сортировочное правительство. Существовало оно минут пятнадцать-двадцать, так… по недоразумению. Потом само сконфузилось и прекратилось. Ну а Коробкин как раз тут как тут, за эти четверть часа успел все это обделать.

– Да кто же его признает?

– А не все ли равно! Ему, главное, нужно было визу получить – для этого он и уполномочился. Ужас!

– А слышали последние новости? Говорят, Бахмач взят!

– Кем?

– Неизвестно!

– А у кого?

– Тоже неизвестно. Ужас!

– Да откуда же вы это узнали?

– Из радио. Нас обслуживают три радио: советское “Соврадио”, украинское “Украдио” и наше собственное первое европейское – “Переврадио”.

– А Париж как к этому относится?

– Что Париж? Париж, известно, – как собака на Сене. Ему что!

– Ну а скажите, кто-нибудь что-нибудь понимает?

– Вряд ли! Сами знаете, еще Тютчев сказал, что “умом Россию не понять”, а так как другого органа для понимания в человеческом организме не находится, то и остается махнуть рукой. Один из здешних общественных деятелей начинал, говорят, животом понимать, да его уволили.

– Н-да-м…

– Н-да-м…

Посмотрел, значит, генерал по сторонам и сказал с чувством:

– Все это, господа, конечно, хорошо. Очень даже все это хорошо. А вот… ке фер? Фер-то ке?

Действительно – ке?

Ностальгия

Вчера друг мой был какой-то тихий, все думал о чем-то, а потом усмехнулся и сказал:

– Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнется ностальгия.

Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут.

Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже пришло.

Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаще и чаще.

Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут.

Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа – душа, обращенная на восток.

Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли.

Боялись смерти большевистской – и умерли смертью здесь.

Вот мы – смертью смерть поправшие.

Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда.

А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли, и силы…

– Скажите, ведь леса-то все-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить: и некому, и нечем.

Остались леса. И трава, зеленая-зеленая, русская.

Конечно, и здесь есть трава. И очень даже хорошая. Но ведь это ихняя l’herbe, a не наша травка-муравка.[7]

И деревья у них, может быть, очень даже хороши, да чужие, по-русски не понимают.

У нас каждая баба знает – если горе большое и надо попричитать – иди в лес, обними березоньку, крепко, двумя руками, грудью прижмись, и качайся вместе с нею, и голоси голосом; словами, слезами изойди вся вместе с нею, с белою, со своею, с русской березонькой!

А попробуйте здесь.

– Allons au Bois de Boulogne embrasser le bouleau! [8]

Переведите русскую душу на французский язык… Что? Веселее стало?

Помню, в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную речонку, как бежит она, перепрыгивая с камушка на камушек, струйками играет, простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое:

– Наша речка русская!

Ффью! Вот тебе и Третий Интернационал!

Как тепло!

Ведь, пожалуй, скоро и там сирень зацветет…

У знакомых старая нянька. Из Москвы вывезена.

Плавна, самая настоящая – толстая, сердитая, новых порядков не любит, старые блюдет, умеет ватрушку печь и весь дом в страхе держит.

Вечером, когда дети улягутся и уснут, идет нянька на кухню.

Там француженка кухарка готовит поздний французский обед.

– Asseyez-vous! – подставляет она табуретку.[9]

Нянька не садится.

– Не к чему, ноги еще, слава богу, держат.

Стоит у двери, смотрит строго.

– А вот скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно? Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось молчишь! Молчать всякий может, молчать очень даже легко. А за свою веру, милая моя, каждый обязан вину нести и ответ держать.

Вот что!

– Я в суп кладу селлери и зеленый горошек! – любезно отвечает кухарка.[10]

– Вот то-то и оно… Как же ты к заутрене попадешь без благовесту? То-то, я смотрю, у вас и не ходят. Грех осуждать, а не осудить нельзя… А почему у вас собак нет? Этакий город большой, а собак – раз-два, да и обчелся. И то самые мореные, хвосты дрожат.

– Четыре франка кило, – возражает кухарка.

– Теперь вон у вас землянику продают. Разве можно это в апреле месяце? У нас-то теперь благодать – клюкву бабы на базар вынесли, первую, подснежную. Ее и в чай хорошо. А ты что? Ты, пожалуй, и киселя-то никогда не пробовала!

– Le président de la republique? – удивляется кухарка.[11]

Нянька долго стоит у дверей у притолоки. Долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о крестном ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил.

Наговорится, напечалится, съежится, будто меньше станет, и пойдет в детскую, к ночным думкам, к старушьим снам – все о том же.

Приехал с юга России аптекарь. Говорит, что ровно через два месяца большевизму конец.

Слушают аптекаря. И бледные, обращенные на восток души чуть розовеют.

– Ну, конечно, через два месяца. Неужели же дольше? Ведь этого же не может быть!

Привыкла к “пределам” человеческая душа и верит, что у страдания есть предел.

Раненый умирал в страшных мучениях, все возрастающих. И никогда не забуду, как повторял он все одно и то же, словно изумляясь:

– Что же это? Ведь этого же не может быть!

Может.

Воскресенье

Душно… Душно…

Парижане за неделю точно выдышали весь воздух, и на воскресенье его не хватает.

Или так кажется, потому что именно в воскресенье полагается вздохнуть свободно – тут-то и видишь, что воздуха нет.

Магазины заперты. Весь Париж отхлынул куда-то по трамваям, автобусам, по кротовым коридорам метро.

Дышать поехали.

В такси непривычные парочки. Она – в нитяных перчатках и хорошей шляпке или в хороших перчатках и скверной шляпке – в зависимости от магазина, в котором она служит. Он – в щегольском галстуке и помятом котелке или, наоборот, в помятом галстуке и щегольском котелке – тоже в зависимости от магазина, где он состоит приказчиком. Оба напряженно улыбаются от удовольствия и конфуза собственным великолепием.

В трамваях более солидная публика, знающая суетность мирских наслаждений и понявшая, что истинное счастье – деньги, не расточаемые, а накопляемые и сберегаемые в банке. В трамваях лавочники с женами и детьми, пузатые старички с толстоносыми старухами.

Все едут. Уехали.

В маленькой русской церковке идет богослужение.

Седобородый священник умиленно и торжественно говорит прекрасные слова молитвы: “Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси…”

Господин с тонко выработанным пробором – сколько лысина позволяет – благоговейно склонил голову и шепчет соседу:

– А я забыл ваш телефон. Мерси. Ваграм или Сакс?

– Онз сис, Ваграм, – истово крестясь, отвечает сосед.[12]

Молится седобородый священник о русских митрополитах, может быть, уже убитых, о православной церкви оскверненной, с поруганными иконами, с ослепленными ангелами…

– Интересно знать, – молитвенно закатывая глаза, шепчет дама, крашенная в рыжее, даме, крашенной в черное, – настоящие у нее серьги или нет.

– А мне вчера в концерте понравилось платье Натальи Михайловны. Я бы сделала себе точно такое, только другого цвета и другого фасона.

На паперти, щурясь от яркого желтого солнца, толпятся нищие… духом и толкуют про свои дела.

– Сговорились встретиться здесь с Николай Иванычем, и вот уже полчаса жду.

– А может быть, он внутрь прошел?

– Ну! Чего ради!

– О чем это там братья Гвоздиковы с Копошиловым говорят? И Синуп с ними…

– Кабаре открывать собираются.

– Не кабаре, а банк.

– Не банк, а столовую.

– Кооператив с танцами.

Надо дышать.

Пойдем в “Jardin des Plantes”.[13]

Душный ветер гонит сорную пыль.

Треплет праздничные юбки, завивает их о кривые ноги воскресных модниц в нитяных перчатках и пышных шляпках (и наоборот), сбивает с шага ребятишек, подшлепываемых заботливой материнской рукой. Посыпает песком мороженое и вафли у садового ларька.

Деревья качают тяжелыми тусклыми листьями, как непроявленные картинки декалькомани.

Длинное здание с решетками. Это клетки.

В одной клетке спит большая серая птица. В другой спит-дышит чья-то бурошерстая спина. Гиена, что ли.

В третьей – лев. Маленький, желтый, аккуратный, весь вылизанный с расчесанной драконской гривой.

Сидит в профиль и зевает, защурив глаза.

Перед клеткой толпа в пять рядов. Напирают, давят, лезут, поднимают детей на плечи, чтобы лучше видели, как лев зевает.

Нежная мать с перьями дикобраза на шляпе высоко подняла крошечную голубоглазую девочку.

– Regarde la grosse bébête! Vois-tu la grosse bébête? [14]

Девочка таращит глаза, но между нею и “grosse bébête” поместилась толстая курносая дама с сиренево-розовыми щеками.

Девочка видит только ее и все с бо́льшим ужасом таращит на нее голубые глазенки.

– La grosse bébête!

Вырастет девочка большая и будет говорить:

– Какие у меня странные воспоминания детства. Будто показывали мне какого-то льва с сиреневыми щеками в полосатой кофте, толстого-толстого с бюстом и в корсете… Что это за львы были в те времена? Чудеса! А так ясно помню, словно вчера видела.

В ресторанчике услужающая мамзель заботливо вычеркивает перед вашим носом каждое выбранное вами в меню блюдо и, глядя в ваши, полные кроткого упрека, глаза, посоветует есть морковь.

– Des carottes.[15]

Но ведь есть ресторанчики с определенным обедом. Это спасение для человека с дурно направленной фантазией, выбирающего то, чего нет.

В ресторане с определенным обедом вам дадут две редиски, потом пустую тарелку, сбоку которой, по самому бордюру, ползет подсаленный (для того, чтобы полз) огрызок говядины. Подается он под различными псевдонимами – cotelette d’agneau, boeuf frit, chateaubriant, lapin, gigot, poulet. Отвечает за быка, зайца, курицу и голубя. Не пахнет ни тем, ни другим, ни третьим. Пахнет теплой мочалой.[16]

Потом подадут пустую тарелку.

– Отчего она рыбой пахнет?

– Saumon supréme. [17]

– Ага!

Но ее совсем не видно – этой saumon supréme. Верно, кто-нибудь раньше вас съел.

Потом вам дают облизать тарелку из-под шпината (в ресторанах получше музыка при этом играет что-нибудь из “Тоски”).

Потом вы облизываете невымытое блюдечко из-под варенья и торопитесь на улицу, чтобы успеть, пока не закрылись магазины, купить чего-нибудь съедобного.

Театров много. Французы играют чудесно.

В одном театре идет Ки-Ки, в другом Фи-Фи, в третьем Си-Си.

Потом вы можете увидеть: “Le danseur de Madame”, “Le bonheur de ma femme”, “Le papa de maman”, “La maman de papa”, “La maman de maman”, “Le mari de mon mari”, “Le mari de ma femme”. [18]

Можете посмотреть любую; это то же самое, что увидеть все. Некоторые из них очень серьезны и значительны. Это те, в которых актер в седом парике подходит к самой рампе и говорит проникновенно:

– Faut étre fidéle à son mari. [19]

Растроганная публика рукоплещет, и сидящий в десятом ряду русский тихо поникает головой:

– Как у них прочны семейные устои. Счастливые!

– Fidéle à son mari! – рычит актер и прибавляет с тем же пафосом, но несколько нежнее: – Et à son amant. [20]

Кончается душный день.

Ползут в сонных трамваях сонные лавочницы, поддерживая отяжелевших сонных ребят. Лавочники, опираясь двумя руками на трость, смотрят в одну точку. Глаза их отражают последнюю страницу кассовой книги.

У всех цветы. Уставшие, с ослизлыми от потных рук стеблями, с поникшими головками.

Дома их поставят на прилавок между ржавой чернильницей и измусленной книжкой с адресами. Там тихо, не приходя в себя, умрут они – такие сморщенные и бурые, что никто даже и не вспомнит, как звали их при жизни – тюльпанами, полевыми астрами, камелиями или розами.

Устало и раздраженно покрякивая, тащат такси целующиеся парочки в нитяных перчатках и хороших шляпках (или наоборот). И в их руках умирают потерявшие имя и облик цветы.

По кротовым коридорам гудят-гремят последние метро. Качаясь на ногах, выползают из дыр земных усталые, сонные люди.

Они как будто на что-то надеялись сегодня утром, и надежда обманула их.

Вот отчего так горько оттянуты у них углы рта и дрожат руки в нитяных перчатках.

Или просто утомила жара и душная пыль…

Все равно. Воскресный день кончен.

Теперь – спать.

Наши радости так похожи на наши печали, что порою и отличить их трудно…

Сырье

В большом парижском театре русский вечер.

Русская опера, русский балет, талантливые пестрые отрывки воспоминаний и разговоры, похожие на прежние. Прежний петербургский балетоман тонко разбирает, щеголяя техническими терминами, пуанты и баллоны.

Все старое, все похожее на прежнее.

Новое и непохожее только “Она”.

Великая Печаль.

В разгаре пустого или дельного разговора – она подойдет, погасит глаза говорящим, горько опустит углы рта, сдвинет им брови и на вопрос о “заносках” ответит:

– Говорят, что холод и голод будущей зимы унесут половину населения России…

Мы знаем, что ее слова бестактны. Мы гости и ведем себя вполне прилично.

У нас дома смертельно больной человек. Но мы пошли развлечься в кругу знакомых. Мы оделись “не хуже других”, и улыбаемся, и поддерживаем салонный разговор – говорим о чужом искусстве, чужой науке, чужой политике. О себе молчим – мы благовоспитанные. Даже о Толстом и Достоевском, всегда вывозивших нашу расхлябанную телегу из самого зеленого трясинного болота, мы упоминаем все реже и реже.

Стыдно как-то.

Словно бедная родственница, попавшая в богатый дом на именины и вспоминающая:

– И была у меня в молодости, когда мы еще с мужем в Житомире жили, удивительная шаль…

– Чего это она раскрякалась? – недовольным шепотом спрашивают друг у друга хозяева.

– Хочет, видно, доказать, что из благородных.

Да и к чему тут Толстой и Достоевский? Все это было и вместе с нами умерло, и здесь, в нашей загробной жизни, никакой роли не играет и никакого значения не имеет.

Все это ушло в словари: “см. букву «Д» и букву «Т»”.

Теперь интересуются не русской культурой, а кое-чем диаметрально противоположным.

Русским сырьем.

“Сырье” – самое модное слово.

Жили-жили, творили, работали, а вышло одно сырье, да и то – другим на потребу.

Сырье!

В русском человеке очень слаба сопротивляемость, резистенция. От природы мягки, да и воспитание такое получили, чтобы не “зазнаваться”.

Даже с гордостью говорят, что вот такой-то ученый или профессор, или артист, литератор, художник – служит где-то простым рабочим.

– Молодец, – говорят. – Научат его за границей правильному труду, технике.

Как же не молодец и как же на него не радоваться!

Забудет свое настоящее, яркое и индивидуальное, и пойдет в чужое сырье.

О русском искусстве, русской литературе – в особенности о русской литературе – скоро перестанут говорить. Все это было. Нового нет. Работать никто не может. Могут только вспоминать и подводить итоги.

Говорят:

– Помните – я писал… Помните – я говорил…

Вспоминают о своей живой жизни в здешней загробной.

Да и как писать? Наш быт умер. Повесть о самом недавнем прошлом кажется историческим романом.

Там, в Совдепии, тоже не работают. Мы видим по газетам и по рассказам, что в театрах идут все старые вещи.

Остановились. Идем в сырье.