Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

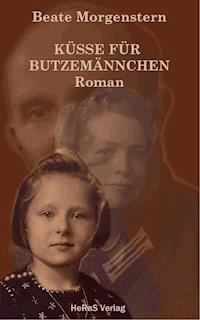

Burkards Susanne, der bunte Hund im sächsischen Euba, angeblich auf der Kirchenschwelle abgelegt, will Kindern wie Erwachsenen beweisen: Sie ist trotzdem wer. Augen hat sie zu sehen, Ohren zu hören. So bekommt das Kind Grausames und Komisches mit, das sich in den Kriegs- und Nachkriegsjahren zuträgt. Susanne wird selbst tief in das Geschehen verwickelt, erbeutet Munition und Nahrung. Ich bring dir schon!, sagt sie zur Mutter. Der Vater ist im Krieg und wird danach in ein sowjetisches Lager abtransportiert. Als man 1990 ein Massengrab im Mecklenburgischen Fünfeichen entdeckt, wird die jetzt 52-Jährige zutiefst erschüttert. Die Kindheit, in der sie voller Sehnsucht nach dem Vater lebte, bricht auf. In den Feldpostbriefen vergaß er nie: Viele Küsse für mein Butzemännchen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 452

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Beate Morgenstern

Küsse für Butzemännchen

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

1

2

3

4

5

6

Impressum neobooks

1

Ein Schlag wie ein Stromstoß, ausgelöst von einem Namen, in der Aktuellen Kamera genannt, den Halb-acht-Uhr-Nachrichten des Fernsehens der DDR. Fünfeichen, hatte der Gutsbesitzer Dressel damals gesagt, hatte - den eigenen nahen Tod vor Augen - nicht geschwiegen, Nachricht gegeben vom Weg, den er gemeinsam mit dem Vater von Anfang an gegangen war, Bautzen, eine polnische Domäne, Graudentz, zuletzt Fünfeichen, ein kleines Lager des NKWD und das nördlichste der dreizehn in der sowjetischen Besatzungszone. Die Mutter und Susanne wussten von nun an, wann der Vater an Hunger und Entkräftung gestorben war und wo. 43 Jahre tot. An einem Märzabend 1990 wiedererstanden: Kameraschwenks über ein Waldstück. Eichen, noch nicht so kräftig, ein Anemonenfeld. Gräben durch dieses Feld gezogen, menschliche Skelette freigelegt. Bekannt die Bilder, mit denen war man aufgewachsen. Sie hatten das Volk der DDR warnen sollen: Nie wieder! Die Bilder betrafen Konzentrationslager der Nazis, Massengräber der von ihnen Hingerichteten. Es durfte nicht laut werden, dass in denselben Lagern auch nach 45 gestorben wurde. Leute, die abgeholt worden waren. Nazigrößen weniger, die waren in der Regel westwärts geflohen. Über Schuld mehr oder minder befand kein Gericht. Ein Hinweis genügte, von einem missgünstigen Nachbarn zum Beispiel, von einem, der seine eigene Haut retten wollte. Das war bis 45 so, das war danach nicht anders. Ein Leben lang Schweigen. Andeutungen nur zu Freunden. Dann Rechtfertigungszwang. In der NSDAP sei er wohl gewesen. Doch von der Verwandtschaft gedrängt wegen des Geschäfts. Alle Inhaber großer Geschäfte im Ort waren eingetreten. Und nur vier Wochen Zellenleiter. Obwohl schon 38 Jahre alt und ohne militärischen Rang, wurde er gleich am Anfang des Krieges einberufen, als habe man ihn weg haben wollen, als hätte er Feinde im Ort gehabt, wie die Mutter vermutete. Übrigens sei er trotz eines für eine Offizierslaufbahn ausreichenden Bildungsgrades bis zuletzt Gefreiter geblieben. Schreibstubenhengst. Und hätte ein Nazi wohl ein Mädchen jüdischen Namens adoptiert? Genaues über ihre Herkunft könne sie nicht nachweisen. Die Mutter hätte dem Vater alles überlassen oder absichtlich vergessen. Sie sagte nur, er habe unbedingt Susanne haben wollen, die damals noch klangvoll Susanna hieß. Auch die Frau, die Susanne zur Adoption freigegeben hatte, wollte oder konnte nicht sprechen. Vielleicht funktionierten noch alte Verdrängungsmechanismen. Sie verwies auf ihren 1926 nach Amerika ausgewanderten Bruder Georg, der hätte mit Susannes Vater verhandelt, war eigens wegen ihrer Geburt und Adoption noch einmal nach Nazi-Deutschland zurückgekehrt. Im Übrigen hätten sich die drei Männer der Familie - Susannes Großvater und die beiden Brüder - vor Georgs Auswanderung um die eventuelle Bereinigung der Dokumente gekümmert. Ein einziges kleines Zeichen ließ Susanne glauben, dass ihre jüdische Herkunft mehr als eine Vermutung war: ein kleiner Davidsstern, den der amerikanische Onkel Susanne in einem winzigen Päckchen zuschickte, als sie erwachsen geworden war. Er bekräftigte des Vaters Unschuld. Die Freunde hörten Susanne zu, schienen zu glauben. Einmal sprach jemand aus, was andere möglicherweise auch dachten: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Susanne hatte verdrängt, mühsam die Erinnerung weggeschlossen. Nun war sie nicht mehr zu kontrollieren, brach heraus. Die Hände krampften, die Zähne schlugen aufeinander. Sie hörte sich laut schreien. Es war ihr, als risse es sie auseinander. Tränen stürzten, flossen unaufhörlich. Sie hustete. Die Luft blieb ihr weg. Viele Jahre diese Träume: Unter Leichenbergen wacht sie auf, kann sich nicht von den auf ihr liegenden Toten befreien, bekommt kaum Atem. Susanne setzte die Flasche an. Der Rum würgte sie, sie röchelte, schnappte nach Luft, fiel über den Tisch, rutschte zu Boden.

Das Licht tat weh. Werkstattgeräusche vom Hof her, Hämmern gegen Metall. Ein Hund schlug an. Mittag war es wohl. Morgens hatte sie sich aufs Rad gesetzt, lieber einen Sturz in Kauf nehmend, als die Allee an den S-Bahngleisen hinunter zu laufen zum Kiosk am Bahnhof. Sehen wollte sie, ob sie sich vielleicht getäuscht hatte, und die Bilder abends zuvor in der Aktuellen Kamera waren in Wirklichkeit nur durch die Erinnerung vorverlegte Albträume der Nacht. Doch sie hatte sich nicht getäuscht. Die Zeitungen waren voll von Fotos der Art wie in der Nachrichtensendung. Dieselben Zeitungen, dieselbe Nachrichtensendung berichteten von dem, was sie immer verschwiegen hatten. Das allein war schon ungeheuerlich, nicht zu glauben, zeigte eine Zeitenwende an, die sie nur in den Endvierzigerjahren, allenfalls in den Fünfzigern, für möglich gehalten hatte. Mit Staunen, mit Angst reagierte sie. Umbruchzeiten erforderten Kraft. Sie hatte keine mehr, schon lange nicht. Lebte gerade so. Medikamente ermöglichten ihr eine erträgliche Situation. Nach Gleichmaß, Sicherheit verlangte es sie. Stattdessen beunruhigten sie Wahrheiten. Was kam alles ans Tageslicht, was man nicht gewusst, was man gewusst hatte! Nun wurde auch das Grab geöffnet, das Massengrab, in dem sie nächtelang statt des Vaters oder mit ihm begraben gelegen hatte. Oder sie lag unter jüdischen Häftlingen, hatte sich ein Was-wäre-wenn-Schicksal ausgeträumt. Irgendwie war sie zurück in ihre Wohnung gekommen, war nicht über die von Wurzeln der alten Linden angehobenen Gehwegplatten gestürzt. Sie hatte die Zeitungen auf dem Tisch ausgebreitet, wieder zur Flasche gegriffen, trotz ihres Bluthochdrucks. Das konnte ihr Ende sein. Egal. Susanne versuchte, sich auf die Beine zu stellen. Wie zwei Stelzen, wie zwei Dinger aus Holz, dachte sie, als es ihr gelang. Sie tappte zum Fenster, öffnete es. Die saubere Märzluft schlug sie zurück ins Zimmer. Sie fand sich auf dem Boden heulend, an allen Gliedern schlotternd. Taumelnd richtete sie sich wieder auf, wusste nichts Besseres als die Flasche. Die würde ihr zu weiterer Bewusstlosigkeit verhelfen. Eine Erinnerungsflut setzte ein, überschwemmte sie, riss sie mit sich fort in eine vergessene Zeit, in eine vergessene Geschichte. Was ging sie diese Geschichte an, was gingen sie die Geschichten an! Der Vater lange tot, die Mutter seit drei Jahren. Was war mit ihr los, dass die Gegenwart entschwand, sich auf einfache Mechanismen wie Essen, Trinken und so weiter reduzierte? Als wäre die Erwachsene nur Mantel, nur Hülle für das Kind, als das sie sich nun erlebte. Wenigstens war sie dem Schicksal nicht so ausgeliefert wie einst, erhielt von dem Kind etwas Vorauswissen, was jedoch die Intensität des Erlebens nicht minderte:

Die Ladenglocke bimmelt. Frau Boehm & Burkard, ruft es, auf und zu geht die Küchentür. Am Fenster klopft es. Rosie öffnet. Jaja, ich frach mal, sagt sie, ruft: Frau Boehm & Burkard! Schon steht die Mutter wieder in der Küche. Das kenntn Se aber wissn, im zweeten Laacher ganz hindn!, erklärt sie zum Fenster hinaus dem Hofarbeiter. Machs Fenster zu, is kalt, Rosie, sagt sie. Und dass de Suppe nich anbrennt und dass mir das Nannchen keene Dummheitn nich macht! Vor Rosie war ein anderes Mädchen da. Kornblumenblau!, sang sie immer. Ssss, macht die Stubenfliege Monika, kreist am Fenster. Fliege, wenn ich dich kriege, reiß ich dir die Beine aus, dann kommst du in ein Krankenhaus, singen die Kinder. Der Stubenfliege wird kein Bein ausgerissen. Den ganzen Winter hat sie mit Zuckerwasser überlebt, wird im Haushalt respektiert, denn sie ist Susannes Freundin, die einzige. Von ihrem hohen Kinderstuhl in der Fensterecke unter dem schwarzen Radio, der Goebbelsharfe, hat Susanne den Überblick. Mittags wird der Kinderstuhl an den Tisch gerollt. Essen gibt es für Susanne, für die Mutter, Rosie, Frau Landmann und die zweite Verkäuferin, für die beiden Hofarbeiter und eine Tochter vom ehemaligen Hofarbeiter Mikoleit, den man entlassen musste. Doch was können die Kinder für den Vater. Deswegen sitzt eine Tochter Mikoleit mit am Tisch. Die einen werden in Susannes Geschichten etwas mehr zu tun kriegen, die anderen weniger. Der Mikoleit-Vater bekommt eine Rolle im Hintergrund. Doch bis er seine Rolle in Susannes Leben spielt, vergehen noch Jahre.

Die frühesten Erinnerungen hängen mit dem Essen zusammen. Mit Susannes Ungeschick, sie stößt die Tasse Kakao an, die fällt um, der Kakao ergießt sich über die Wachstuchdecke der breiten Spielfläche ihres heruntergeklappten Kinderstuhls. Kopfnüsse setzt es. Und weil das gar nichts nützt und Susanne nun auch noch mit der falschen Hand zuzugreifen beginnt, geht die Mutter ins Lager. Susanne hört etwas rasseln, hört, die Mutter nimmt etwas Schweres vom Haken.

Es ist ein Ochsenziemer, eine Peitsche mit vielen dünnen Lederriemchen. So, damitte weeßt, was in Zukunft passiert, das is kee Spaß, denke das nich! Die Mutter hebt den Arm. Die Lederriemen fallen auf Susanne herunter, erst mal nur sacht.

Mit dem Essen hat auch die andere Erinnerung zu tun, und zwar mit Susannes Unvermögen aufzuessen. Ein Löffel für Vadi! Der Vati ist im Krieg, der soll bekommen. Ein Löffel für Oma. Die liegt immer im Bett, soll auch bekommen. Ein Löffel für Rosie! Soll auch die ihren Löffel abhaben. Ein Löffel für Frau Landmann. Der schönen Frau Landmann kann Susanne nichts abschlagen, obwohl der Grießbrei in ihrem Mund quillt, mehr wird statt weniger. Einen Löffel für Muddi! Susanne brüllt, will auch von der zweiten Verkäuferin nichts wissen und von den Hofarbeitern nicht und der Mikoleit-Tochter nicht. Susanne brüllt, die Mutter stopft. Was aufn Teller kommt, wird aufgegessen, wo gibs'n so was. Annere Leute hungern! Susanne wird gleich allen Brei wieder herausbringen. Sie ist ganz sicher, sie kann nicht mehr, schiebt den Teller mit Gewalt von sich. Wuch, unten liegt er, liegt auf dem Boden, wo er hingehört. Oho! Ich sperr dich innen Keller! Susanne denkt: abwarten! Lassen Sie doch das Kind! Frau Landmann mischt sich ein. Da wird die Mutter erst richtig wütend. Einfach den Teller runterschmeißn mitm gudn Essen? Das soll icher durchgehn lassn? Die Mutter zerrt sie am Kragen aus der Küche, die halbe Treppe hinunter. Susanne wehrt sich, klammert sich an jede Geländerstange. Die Mieter aus dem Haus schauen die Treppe hinunter. Die Mutter muss sich gegen zwei Parteien verteidigen, gegen das Kind und gegen die Hausbewohner. Sie hat was zu beweisen. Sie ist die Besitzerin. Bei jeder Gelegenheit demonstriert die Tochter eines Bauchwarenhändlers ihre Macht. Eine "gute" ist Burkard-Gerda nicht, ihre Mutter, jetzt bettlägerig, war erst recht keine "gute", und selbst von Tante Else, der 17 Jahre älteren Schwester der Mutter, wird ihr später nichts von Gutherzigkeit berichtet. Dass de ja nich denkst, du kommst innen Lattenkeller, sagt die Mutter, innen Kohlenkeller kommste. Susanne zuckt zusammen. Im Kohlenkeller ist es mitten am Tag schwarzdunkle Nacht. Und schwarzdunkle Nacht hat man zu fürchten mehr als alles sonst. Geht die Mutter abends mit Susanne, sagt sie: Da langt ja gleich eener ausm Hinterhalt. Oder: Da denkt mer doch, glei kommt eener hinterm Boom vor! Die Mutter fürchtet sich und lehrt Susanne das Fürchten. Susanne hat eine Vorstellung von dem, der ihnen überall auflauert. Ein Mann ist es, zieht einen mit einem Würgegriff für immer hinein in die Dunkelheit, macht, dass man aufhört zu sehen, aufhört zu hören. Susanne will sich losreißen. Die Mutter packt sie, wirft sie von sich wie eine Katze, holt schnell die Tür heran, schließt sie ab. Susanne trommelt gegen die Bretter. Bald ist es aus mit ihr. Hörte sie ihre Stimme nicht, würde sich ihr Körper in der Nacht vielleicht auflösen. Kaum bekommt sie Luft. Aber schreien, schreien muss sie. Stimmen, miteinander streitende Stimmen, nähern sich. Susanne nimmt dies als Nebengeräusch zur Kenntnis, als sei Rettung nicht mehr möglich. Die Tür wird aufgeschlossen. Danke, danke! Susanne fällt vor der Mutter auf die Knie. Ich will mich bessern, ich will mich ja bessern, verspricht sie, streichelt ihre Erlöserin. Machste das noch mal? Nein! Immer wird Susanne alles aufessen! Hand in Hand gehen Mutter und Tochter zurück in die Wohnung. Alles ist gut, denkt Susanne. Den nächsten Teller Grießbrei am nächsten Tag oder zur nächsten Mahlzeit wird sie essen, wenn sie auch schon gar nicht mehr kann.

Etwas geschieht, das Susanne außer Fassung bringt: Die Mutter setzt ihr gleich einen Teller mit Brei vor, begeht damit in Susannes Augen Verrat. Stumm sitzt Susanne vor ihrem Teller. Die Mutter räumt das Essen ab, geht ins Lager. Susanne hört, dass sie etwas Schweres vom Haken nimmt, hat sich das Geräusch eingeprägt. Aller Widerstand bricht zusammen. Nich beesen, nich beesen!, ruft sie. Noch einmal lässt es die Mutter bei einer Drohgebärde bewenden, lacht über das sich ängstigende Kind, wird es später immer wieder erzählen. Susanne braucht sie es nicht zu erzählen. Die erinnert sich gut, weiß, was sie in dieser Stunde entdeckte: In der ganzen Wohnung ist es unruhig, überall sind Menschen. Plötzlich fürchtet sie die Menschen, die hin und her durch die Wohnung laufen. Ein dauerhaftes Gefühl davon, nirgendwo ein Zuhause, eine Zuflucht zu haben, bemächtigt sich ihrer. Auf der Suche nach einer Zuflucht findet sie endlich eine Tür im Kontor, gerät in ein Zimmer, das sie noch nicht kennt: die Gute Stube. Stundenlang sitzt sie unter dem Schreibtisch, mucksmäuschenstill. Oder sie verkriecht sich im Lager, wo man sie kaum findet. Da hat es sie schon immer hingezogen. Sie steigt in die Kisten, Kasten, schläft manchmal in der dämmrigen Ruhe ein. Spätabends wundern sich die Erwachsenen, weil das Kind gar nicht wieder auftaucht. Sie gehen das Lager ab, die Regale, stoßen manchmal in großer Höhe auf das schlafende Mädchen. Wie isse da bloß naufgekommen?, wundern sich die Erwachsenen. Eine bemerkenswerte Leistung, meinen sie. Die Mutter ist stolz.

Bald geschieht etwas noch Bemerkenswerteres. Warum die Dreijährige losgezogen ist, darum macht sich die Mutter keine Gedanken, da sie ja mit militärischen Ehren zurückgebracht wurde. Susanne erkundet zum ersten Mal Fluchtmöglichkeiten. Einen Plan hat sie nicht. Sie will sich lediglich der Mutter entziehen, geht zur Hoftür hinaus und immer weiter durch Euba hindurch. Langt an der Ortsgrenze der Kleinstadt an, was ein ganzes Stück Weg bedeutet für ein kleines Mädchen, das sich mit dem Laufenlernen viel Zeit nimmt. Ein Bauer fährt mit seinem Wagen an ihr vorbei. Wo willst'n hin?, fragt er. Mit einem Mal fällt Susanne ein, dass sie mit der Mutter hinüber in den anderen Ort gefahren ist. Die Mutter zeigte ihr das Haus, in dem sie früher mit der Oma gewohnt hatte. Zur Oma!, sagt Susanne schlau und glaubhaft. Der Bauer lässt das Kind auf den Kutschbock hinauf, liefert sie im Kilometer entfernten Dorf vor dem Haus der Oma ab. Susanne läuft hierhin, dahin, verkringelt sich, weiß nicht mehr, wo sie ist. Was sie nicht ängstigt. Ein großes Gut sieht sie, spaziert hinein, weiß nun, sie befindet sich im Rittergut. Dort ist Kavallerie einquartiert. Die Soldaten lachen. Einer erzählt es den anderen: Die Burkard-Nanne! Die Tochter von Boehm & Burkard. Susanne hat ihre Erwartungen. Manchmal kutschiert die Tochter vom Gutsbesitzer mit ihrem Kutschwägelchen nach Euba hinüber. Jungsschnitt und Jungssachen trägt sie, weil der Vater lieber einen Sohn gehabt hätte. Vielleicht bringt das Mädchen sie mit ihrem Wägelchen nach Hause. Der Herr Major erscheint. So klein Susanne ist, mit Rangabzeichen kennt sie sich aus. Der Herr Major lässt die Kavallerie antreten, Reiter samt Pferden. Susannes Begeisterung beginnt. Und keine Grenzen kennt diese mehr, als der Major aufsitzt und Susanne zu ihm aufs Pferd gehoben wird. Die Kavallerie reitet aus. An der Spitze der Major mit dem einzigen Schimmel, auf dem Sattel vor ihm Susanne. Hoch zu Ross hält sie mit dem Major Einzug in Euba. Man hat das Jahr 1941. In Euba herrschen quasi noch Friedenszeiten. Die Eubener staunen: Die Tochter vom Boehm & Burkard, die Burkard-Nanne, nei, so ein Mädel! Am Bahnhofsvorplatz im Laden der Mutter werden die Leute schließlich ebenfalls aufmerksam. Frau Beem un Purgert, guckn Se doch mal, wer da kommt! Die Mutter hat ihre Augen bei den Waren, bei den Kunden, kann weiß Gott nicht nach draußen schauen, obwohl die großen Schaufenster einen Blick bieten. Nun aber sieht sie auf. Ach de Kafallerie vom Rittergut, sagt sie. Dann erst bemerkt sie das kleine Mädchen hoch zu Ross, und noch einen Augenblick später erkennt sie in ihm ihre Tochter. Die Kavallerie hält auf dem Bahnhofsvorplatz an. Ein Soldat sitzt ab, hebt Susanne vom Schimmel. Mit der wern Se noch was erlehm, ei nee, son intelligendes Kind! Die Leute können sich nicht genug tun, Susanne zu bewundern und die Mutter zu beglückwünschen. Susannes Abenteuer hat ein Ende. Es wiederholt sich nicht, so sehr Susanne sich auch bemüht. Der Weg zum Rittergut bleibt unauffindbar.

De Fallsucht hat se, seufzt die Mutter, meint die Hinfallsucht ihrer Tochter. Beschwerlich ist Susanne das Laufen. Am liebsten lässt sie sich deshalb fahren, das ist auch den jungen Mädchen, die sich mit Kinderhüten ein wenig Geld verdienen, bequem. Sie schieben Susanne mit ihrem eng gewordenen Sportwagen in die nahen Anlagen, die Grünanlagen des Bahnhofsvorplatzes. In den Zwanzigerjahren war hier noch freies Gelände. Dem Boehm-Otto, seinem Schwager, verdankt der Vater den billigen Grundstückskauf im heutigen Zentrum der Stadt. Boehm-Otto hatte seine Quellen im Schützenverein. Mit dem Bau des Bahnhofs wollten sich die Eubener nicht lumpen lassen. Baufreiheit war. Und so hat man als Bahnhofsvorplatz einen kleinen Park angelegt mit Trauerweiden, einer Allee Rotdorn, Pappeln, Linden, Eichen wachsen im Park sowie eine Rotbuche. Man hat Rondells geschaffen und um die Parkbänke Rabatten angelegt mit Primeln, Rosen, Tulpen. Auf den Rasenflächen Rhododendron. Der Bahnhofsvorplatz ist Schauplatz von Susannes Kinderleben. Froh ist sie, lässt die Beine aus dem Wagen baumeln, lauscht den Unterhaltungen der Mädchen, die sich hier treffen. Mit zu hütenden Kindern und ohne Kinder. Die Halbwüchsigen sitzen auf den Bänken, ruckeln die Kinderwagen, nehmen auch mal ein Kind auf den Schoß. Die Blätter rauschen. So gefällt es Susanne. Oder Tante Martha muss sich bequemen und Susanne herumfahren. Bei einer solchen Fahrt tut Susanne einen Ausspruch, der noch einmal ihre Umgebung meinen lässt, das Kind gäbe zu schönsten Hoffnungen Anlass. Er wird deshalb in die Familienlegende eingewebt. Tante Martha, eine feine, hübsche Person - ihr kleiner Buckel ist kaum zu merken -, hat Umgang mit besseren Herrschaften. Das Kind im Wagen wird sie an ihrer Gewohnheit, sich mit ihnen in längere Gespräche zu vertiefen, nicht hindern. Susanne drängt es vorwärts. Doch Tante Martha bleibt stehen, redet mit diesem, mit jenem. Nun lange, lange mit einem Herrn. Mitten in der Silberröhre, dem Tunnel, der unter den Gleisanlagen des Bahnhofs auf die andere Ortsseite hinüber führt. In der Silberröhre gibt es wahrhaftig nichts zu sehen, weshalb es Susanne langweilig wird. Tante Martha!, sagt Susanne. Ja, Kind!, antwortet Tante Martha und redet weiter. Tante Martha! Noch etwas nachdrücklicher Susannes Ermahnung. Ja, Kind, antwortet Tante Martha erneut. Der Herr redet weiter mit ihr und sie mit ihm. Die beiden können sich nicht losreißen. Ha!, denkt Susanne, lässt sich etwas einfallen. Tante Martha!, sagt Susanne zum dritten Mal. Ja, Kind, antwortet Tante Martha zum dritten Mal, setzt ihr Gespräch fort, bis es ein jähes Ende findet. Tante Martha, ich muss mal seeschen!, sagt Susanne im ordinärsten Sächsisch, wie sie es von den Mädchen aufgeschnappt hat. Tante Martha und der Herr fahren auseinander und Tante Martha eiligst mit Susanne nach Hause, wo sie berichtet, nun schon lachend. Die Frauen erfassen sofort, was Susanne zu dem sonst nicht gebrauchten Wort veranlasste. Die Freude der Verkäuferinnen und aller sonst anwesenden Personen ist groß: Die weeß sich zu helfn, Frau Purgert, um das Mädel brauchn Se sich keene Sorchn zu machn! Die Mutter teilt das Urteil der Frauen. In der harten Wirklichkeit muss man sich zu helfen, zu wehren wissen. Je zeitiger man es lernt, umso besser. Für ihre Bestimmung als Geschäftserbin hat Susanne somit alle Voraussetzungen. Warum nur verdirbt die arme Frau diese schönen Anlagen? Warum schlägt sie das Kind für Nichtigkeiten halbtot, obwohl sie Susanne liebt? Bei niemandem besteht daran ein Zweifel.

Alles kann Susanne von der Mutter haben. Wünscht sie eine Umkleidekabine im Freibad an der Euba, so wird die Mutter Susannes Wunsch respektieren und mit hineingehen in diese dunkle, nach nassem Holz riechende Zelle. Susanne und die Mutter treten aus der Kabine. Susanne trägt eine wunderbare rote Gummibademütze aus früheren Zeiten, schlappt in viel zu großen Badelatschen. Die Mutter in einem geblümten, modernen Badeanzug, sehr schick. Groß und schlank ist die Mutter. Die krausen dunklen Haare stecken jetzt unter einer Badekappe, sodass man erst recht sieht, was für ein niedliches, feines Gesicht sie hat. Wie eines in Modejournalen. Tante Else kommt aus ihrer Kabine. Susanne muss lachen, in welch komischen schwarzen Badeanzug sich ihr dicker Weiberkörper zwängt, weiß abgesetzt an den Rändern, vorn ein Schößchen, die Beinlinge reichen bis an die Knie heran. Und eine lange Nase hat sie. Tante Else ist nicht sehr alt, aber viel älter als die Mutter, fast eher schon die Mutter als ihre Schwester. Die beiden Frauen platzieren sich auf einer Decke unter dem von der Tante mitgebrachten japanischen Sonnenschirm, halten ein Picknick, essen Kartoffelsalat. Susanne zieht es ans Wasser. Sie stolpert mit ihren Badelatschen zum Becken für die Kleinen, lässt die Latschen am Rande stehen. Einen Gummiring von Tante Else um den Bauch statt der aufgeblasenen Schwimmbetteln sonst, strampelt von Pfahl zu Pfahl, ruht sich an einem vom Strand entfernten aus. Ein großer Junge erhebt sich neben ihr aus dem Wasser, ein Kerl, schon ausgewachsen, lässt sie nicht aus den Augen, feixt gemein. Drückt sie mit einer Hand durch den Gummiring hindurch ins Wasser hinein, auf die Holzbretter hinunter, mit denen das Planschbecken ausgelegt ist. Jedes Mal, wenn Susanne aufzustehen versucht, drückt der Junge sie auf die Bretter zurück. In ihrem Kopf verschwimmt es. Da reißt sie jemand nach oben. Geschrei gibt es. Die Mutter rennt ins Wasser. Jemand bringt den Ring an, den lebensrettenden, der schon ein Stück weit den Fluss hinunter getrieben war, der der Mutter signalisierte, die Tochter ist fort. Susanne hustet, spuckt aus, sieht trotz ihrer eigenen Angst die Angst der Mutter, wie sehr erschrocken sie ist, wie komische Augen sie hat. Bleich ist sie, zerrt und zieht an Susanne herum. Nie mehr gehmer hierher, nie mehr, hörschte, Nannchen! Auch mitn Mädels wirschte ni hierhergehn, haste verstandn? Susanne hat verstanden. Am Flussbad lauern Mörderbuben. Was denkt die Mutter? Denkt sie, man gönnt ihr die Tochter nicht, nicht diese Tochter? Oder glaubt sie an einen Zufall? Susanne hat bisher Feindschaft nicht gespürt. Nun aber bekommt sie Ohren, Augen. Wie die Leute sie anschauen, wie versteckt sie reden. Was ist an ihr. Warum sind die Leute wie fremd zu Mutter und ihr, als gehörten sie nicht dazu? Viel Gutes tut die Mutter, schreibt den Leuten an. Na, nächste Woche, Frau Sowieso, sagt sie. Gedankt wird ihr nicht. Auch dass sich der Laden von Boehm & Burkard im Zentrum von Handel und Wandel in der Stadt befindet, trägt ihr nicht die Achtung ein, die sie verlangen könnte. Warum nur?

Schon immer gehen sie zu Schöllers. Das Grundstück liegt am Steilhang, an der Dresden-Chemnitzer Landstraße. Auf der unteren Hälfte sind Obstbäume gepflanzt. In Höhe des Hauses beginnt der Teil des Gartens, in dem Gemüse angebaut, Blumen gezogen werden, Sträucher wachsen. Dort, auf einem schmalen Streifen Wiese, die Laube. Setzt euch nur, setzt euch, sagt Oma Schöller, kocht Kaffee, bringt auch Saft für das Kind in die Laube, muss weiter schaffen, hackt, jätet, pflanzt, schleppt Eimer, arbeitet schwer am Hang, die hagere Frau, Brille auf der Nase, Kopfweh, Kittelschürze, anders kennt Susanne sie nicht. Susanne, Susannes Mutter und Schöller-Mariechen sitzen in schönstem Frieden, genießen den Blick von hier oben in die Flussauenlandschaft der Euba und der Zschopau, die nahe der Stadt zusammenfließen, schauen auf die Häuser im Tal und hinüber in die Wälder, zur Struth hin. Bei guter Sicht kann man die Augustusburg erkennen. Immer muss die Mutter schaffen. Wie Oma Schöller. Doch für einen schönen Ausblick hat sie einen Sinn. Susanne rupft Gras vom Hangrand, hält es einem der Schafe hin, die zwischen den Obstbäumen und weiter unten am Hang weiden, hört, wie Schöller-Mariechen: Ach, das Kind!, sagt und die Mutter, nicht unzufrieden, einschränkt: Wenn se nur nich so wilde war!

Einmal war der Vater zum ersten Mal da gewesen. Sich an ihrem Kinderwagen festhaltend, war sie über den Hof gelaufen, dennoch hingefallen. Geschrien hatte sie nicht. Das Kind brüllt ja gar nich, sagte man. Hingefallen, aufgestanden, vorwärts und wieder hingefallen. Da hob ein Mann sie hoch, bis auf seine Schultern hinauf: der Vater. Er roch anders als die Mutter, seine Wangen kratzten. Er lief mit Susanne über den Hof, zum Garten, setzte sie ab, ließ sie laufen, schob mit ihr den Kinderwagen, der große Mann, beugte sich zu ihr, spazierte mit ihr herum, hockte sie sich wieder auf die Schultern, öffnete das Türchen zum kleinen Garten, ging zum Kirschbaum, hielt mit der einen Hand Susanne fest, mit der anderen holte er einen Zweig heran mit vielen Kirschen. Na, na, nimm nur, nimm mal!, sagte er. Es sind die ersten Worte ihres Vaters, an die sich Susanne erinnert. Na, na, nimm nur, nimm mal! Susanne pflückte die Herzkirschen, immer zwei, drei auf einmal, Zwillings-, Drillingskirschen. Na, na, nimm nur, nimm mal! Hoch oben saß Susanne, wohlbehütet von dem Arm des Vaters. Seitdem hört die Sehnsucht nicht mehr auf.

Über Sahnebonbons hinaus gibt es für Susanne keinen Begriff an Köstlichem. Durch halb Euba muss Rosie, damit Susanne diese Sahnebonbons bekommt. Rosie schiebt Susanne im Korbwagen, das ist einfacher, als mit ihr zu laufen. Wie sie an der Drogerie anlangt, sieht Susanne hinter den Glasscheiben Frauen in weißen Kitteln. Ein Schrecken befällt Susanne, sie weiß nicht warum, brüllt los, als wolle man sie am Spieß rösten. Rosie lässt sich nicht abhalten, geht in den Laden. Susanne steigt aus dem Wagen, flieht vor den weißen Kitteln, läuft, den Wagen vor sich her rollend. Zu langsam geht das, sie stößt den Wagen von sich, soll der wegrollen, wenn sie selbst schon nicht schnell genug laufen kann. An der Tür eine Verkäuferin. Sie lockt Susanne. Doch die brüllt weiter. Brüllt auch, als das feine junge Fräulein Paris im Geschäft ihres Vaters plötzlich in weißem Kittel erscheint. Die Aussicht auf ein Kettchen vermag nichts gegen die Angst, die der weiße Kittel in ihr auslöst. Was se bloß hat?, fragt die Mutter, erinnert sich, dass Susanne schon immer empfindlich war. Die Schwester von der Fürsorge, die Susanne im ersten Jahr zu begutachten hatte, und der Arzt, hatten damals nachgegeben, ihre Kittel ausgezogen. Son Unsinn, Susanne, sagt die Mutter. Nu wirschte dir das aber mal abgewöhn. Susanne läuft aus dem Laden, als sei ein Gespenst hinter ihr her. Wer weiß! Tante Martha lässt sich von der Mutter berichten. Sie hat doch was, Gerda, sagt sie über Susanne wie über ein Tier, bei dem man auch nur vermuten kann, wo der Schmerz liegt. Susanne ist Tante Martha dankbar. Nichts mehr weiß sie von den Schwestern im Heim, die sie bis zur Adoption betreuten. Und weiß es doch.

Ein Bild kehrt in Susannes Kindheitsträumen wieder, das sie sich ebenso wenig erklären kann wie die Furcht vor weißen Kitteln. Sie träumt von einem sandigen Weg, von Sonne beschienen. Birken stehen rechts und links des Wegs. Grün ist es und in der Nähe Wasser. Und dann findet sie dieses Traumbild in Wirklichkeit. Sie ist Studentin, hat die Adresse aufgesucht, die ihr die Mutter gesagt hat. Dresden, Moritzburger Straße. Eben lernte sie die Frau kennen, die ihre leibliche Mutter sein soll, war ein wenig enttäuscht. Denn sie kannte sie schon, ist ihr in Euba manchmal begegnet, in frühen Zeiten mit deren Mutter. Ein bebrilltes grünäugiges Fräulein, eine alte Frau, Haar genauso aussehend mit einer kleinen runden Brille, nur eben schon alt. Da hat Susanne mit der Burkard-Mutter mehr Ähnlichkeit! Die beiden Brüder der Mutter sind dunkel, kommen nach dem Vater. Da könnte man sich schon was denken. Aber auch Susannes Erzeuger ist dunkel und Susanne ihm nicht ganz unähnlich. Wenn Muttel und ich nach Augustusburg fuhren, hat die Frau gesagt, haben wir immer in Euba Station gemacht, um nach dir zu sehen. Sie hat erzählt, wie sie Susanne aufgespürt hat. Im Ermelerhaus hab ich dich zur Welt gebracht, sagte sie. Täglich hab ich dich besucht. Wenn das Wetter es nur irgend zuließ, bin ich mit dir durch Moritzburg spazieren gefahren. Susanne geht durch die Umgebung des Schlosses Moritzburg, findet sich plötzlich auf jenem Birkenweg wieder. Für Augenblicke geht ihr der Atem aus. Dieses Bild also hat ihr Gedächtnis aus ihren ersten Lebensmonaten bewahrt!

Der Torpfosten ist Susannes Lieblingsausguck auf die Straße. Sie erklettert ihn um eine bestimmte Zeit am Nachmittag, bevor die Schüler in ihren grünen und roten Schirmmützen aus der Berufsschule kommen, begrüßt die Jungen, Rosies Filmschlager aus Kriegs- und Friedenszeiten schmetternd: An-einem-Tag-im-Frühling-klopft-das-Glück-an-deine-Tür! Schöön-wie-der-junge-Frühling! Höörst-du-mein-heimliches-Rufen?? Ja-jetzt-seh-ich's-bald-selber-ein-das-kann-nicht-Liebe-sein! Die Berufsschüler lachen, belohnen den kleinen Clown, beschenken ihn mit Glaskugeln, auch mal mit einem Bonbon. Das gibt's nur einmal, das kommt nicht wieder, das ist zu schön, um wahr zu sein! Wien und der Wein, Wien und der Wein!, schmettert Susanne zum Dank.

Rückwärts kutschiert der Jauche-Bauer seine Pferde auf den Hof. Schaum läuft ihnen von der Trense, ehe sie stehen, wo sie sollen, nämlich neben der Klärgrube. Der Bauer gönnt sich und den Pferden eine Verschnaufpause. Mit einem Haken nimmt er dann die Eisenplatte der ersten Klärgrube ab, schaut hinein, zieht die lange Stange mit der Schöpfkelle vom Wagen, öffnet den Deckel vom Jauchefass, einer Tonne, lang wie der Wagen. Susanne ist vom Küchenfenster nicht mehr wegzukriegen. Der Gestank von Grube und Fass dringt bis an ihre Nase. Fliegen umsurren die Pferde. Schwärme von Fliegen. Die arm Pferde! - Nee, nee, du bleibst schön hier! Die Mutter weiß, wohin es Susanne zieht. Aber e bissel Zucker könnten ihnn schon gehm! Die Mutter bleibt bei ihrem Nein, geht in den Laden. Das Fell der Pferde zuckt, bisweilen schütteln sie ihre Mähne. Die Fliegenschwärme lassen nicht von ihnen. Die arm Pferde!, sagt Susanne, nun zu Rosie. Ach, die arm Pferde! Rosie hat ihre Anweisung. Susanne verlässt ihren Fensterplatz, steht Rosie nun recht im Wege, dass die zu keiner Arbeit kommt, und redet die ganze Zeit von den armen Pferden. Rosie weiß bald nicht aus noch ein. Die Arbeit muss gemacht werden, sonst wird ihre Dienstherrin ihr allerhand erzählen. Aber die Anweisungen wegen des Kindes sind auch zu beachten. In ihrer Not ruft sie Susannes Mutter. - Na ja, zwee Stücken Zucker for jedes Pferd, aber mehr nich! - Susanne nimmt die Zuckerstücken aus der Dose, hopst davon. Un dass de nich zu nah annen Waachn kommst, du weeßt schon, ruft Rosie ihr hinterher. Der Bauer schöpft mit seiner Kelle aus der Grube, füllt in das Fass ein. Es kleckert und stinkt. Kann ichn bissel Zucker gehm?, fragt Susanne. Ja, ja, die kenn dich doch schon!, sagt der Bauer. Mit flacher Hand reicht Susanne den Pferden den Zucker. Die nehmen ihn mit warmen, beweglichen Lippen auf. Rosie sieht über der Scheibengardine des Küchenfensters nach Susanne. Die rührt sich nicht von der Stelle. Rosie lässt sich beruhigen. Nach einiger Zeit weiß Susanne sich vor Rosies Blicken in Sicherheit. Sie erhält vom Bauern die Erlaubnis, sich auf seinen Kutschbock zu setzen, ist von herrlichsten Gerüchen umgeben, unter ihr die Decke stinkt nach Pferdeschweiß und Undefinierbarem, hinter ihrem Rücken steigt der Jauchegeruch empor. Der Bauer schraubt den Deckel des Fasses zu. Doch Susanne hat noch lange nicht genug. Ihr fällt ein, sie könne doch mitfahren. Wenn de unbedingt willst, sagt der gutmütige Jauche-Bauer. Aber offm Bock gehts ni, da is kee Platz! Der Bauer kann keine Gefahr für ein Kind sehen. Ihm ist seine Arbeit eine wie jede andere. Ob man im Salon frisiert oder Jauche fährt, jeder tut, was er muss. Susanne setzt sich hinter den Bauern auf das Jauchefass. Beim Holpern über das Kopfsteinpflaster macht sich die leichte Schräglage des Fasses bemerkbar. Susanne umklammert mit ihren Beinen die Tonne, wagt nicht, den Bauern bei den Schulter zu fassen, rutscht reitend rückwärts, dem Deckel zu, wo alles schlierig ist, verkleckert. Da sitzt sie nun, als der Bauer vor dem nächsten Hof anhält. Ach, Gott nee, was nu!, sagt der Bauer, hebt sie herunter. Na, hast's ja selber gewollt, nu geh man schön nach Haus! Mit dieser Bemerkung hat sich der Bauer des Problems entledigt, das für Susanne erst beginnt. Die Leute auf der Straße halten sich die Nase zu. Da wird sich deine Mutter aber freuen!, sagen sie, lachen. Eine Frau will Susanne nicht ganz ihrem Schicksal überlassen. Man weiß ja, wie hart Frau Boehm & Burkard mit dem Kind verfährt. Die Frau geht in großem Abstand vor Susanne her. Die Leute im Laden schauen, überlegen, letzte Düfte vom Jauche-Bauern stehen noch im Laden. Sie kombinieren und informieren die Mutter. Diese tritt aus dem Laden, vor Susanne hin, hält sich die Hand vor das Gesicht, nimmt sich vor den Leuten zusammen. Sonne Schweinerei, was mach mer bloß? - Lässt sich doch abwaschen, geht doch noch, versuchen die Leute zu besänftigen. Aber wie denn, wie denn?, barmt die Mutter. Mer kann se nich mal riechn, geschweiche denn anfassn! Die schöne Frau Landmann reicht einen Metallstab, wie man ihn im Laden benutzt, auf der einen Seite eine Greifhand, auf der anderen einen Drücker. Sie spaßt, zwickt ein bisschen an Susanne herum. Noch bezwingt Susanne ihre Tränen. Dass de mir ja nich ins Haus kommst!, sagt die Mutter. Da beginnt Susanne zu heulen. Wohin soll sie denn gehen. Sie sieht keinen Ausweg mehr. Die gute Rosie greift ein, ruft durch die Menge im Laden: Am besten, wir machns glei im Waschhaus! Unter dem Gelächter der Leute tritt Susanne ab, geht in den Hof. Rosie macht auf dem elektrischen Herd in der Küche warmes Wasser. Vor Schreck kann sich Susanne nicht bewegen, sodass Rosie sie tatsächlich mit dem Zwicker auszieht, sie mit einem Eimer warmen Wassers übergießt. Susanne wird mit Kernseife abgeschrubbt, die Haare werden gewaschen. Die schöne Frau Landmann trägt Susanne in einem großen Frotteetuch ins Haus. Susanne sieht, wie die Mutter sie beobachtet. Manchmal nutzt sie die Rivalität zwischen den beiden Frauen aus. Doch heute ist ihr angst und bang vor dem Strafgericht. Für viel weniger hatte sie schon büßen müssen. Die Mutter zetert. Susanne hört nicht auf zu heulen. Ihre Schutzengel bleiben nicht nur bis zwanzig Uhr, so lange dauert der Arbeitstag, denn nach Geschäftsschluss ist noch lange nicht Feierabend. Sie harren aus. Das Kind geht nicht früher ins Bett als alle. Zweiundzwanzig Uhr wird Susanne ins Bett geschickt. Sie ist gerettet.

Trotz aller Angst, die Susanne ausgestanden hat, in den Sudel bei dem Bauern auf dem Hof latscht sie weiter. Allerdings wird sie sich von keinem Bauern mehr mitnehmen lassen.

Im Vollmond blinkender Schnee, gibt eine große Helligkeit, knirschelt unter den Füßen der Mutter, den Schlittenkufen. Ach, ach, das Stück durch de Aue bin ich noch nie gern gegangen, jammert die Mutter. Schon als Kind nich! Susanne, im Schlitten mit gebogener Rückenlehne eingemummelt, hohe Zipfelmütze aus Stoff auf dem Kopf, steif wie eine Narrenkappe, hört der Mutter zu, die von ihren Liefertouren als Mädchen erzählt, gegen ihre Angst vor dem einsamen Weg entlang des Grabens. Und deshalb hat sie Susanne wohl auch dick eingepackt, in den Schlitten gesetzt und mitgenommen. Sie will nicht allein sein. Und ganz gewiss hat sie auch schreckliche Angst vor Männern, seitdem sie als junges Mädchen brutal vergewaltigt wurde, sodass man sie operieren musste, weshalb sie keine Kinder bekommen kann. Schon damals ging sie mit dem Burkard-Walter. Schmöker lieferte die Mutter bis zu entlegen wohnenden Kunden, denn die Oma, die Mutter der Mutter, besaß eine Leihbücherei mit einem Zeitschriftenvertrieb. Der Vater ging mit einem Bauchladen herum. Handelte mit Spielwaren, Scherzartikeln, Tabakwaren, Trödel. Von dem Erlös sah seine Familie nicht viel, denn er spielte. Noch vor dem ersten Weltkrieg begann die Mutter zu liefern. Sieben Jahre war sie, trug eine schwere Ledertasche rechts, eine links, die Riemen über Kreuz über die Schultern, lief bis 20 Kilometer. Wenn ich kassiern musste, das war's Schlimmste, sagt die Mutter. Wie oft bin ich bei manchn umsonst gegangn, die nich bezahln konntn. Un kam ich heeme unds fehlte die Abrechnung, kriecht ich obendrein noch Dresche! Nichts Böses will die Mutter der Oma nachsagen. So entschuldigt sie sogleich. Se hats oo so schwer gehabt. Wo solltses Geld denn hernehm? Die Mutter läuft die Tour von einst. Arme Schlucker wohnten damals dort, arme Schlucker sind ihre Kinder heute. Susanne lernt zu unterscheiden zwischen armen Bauern, zwischen Bauern, die sich etwas leisten können, und denen, die sich noch mehr leisten können. Der wohlhabendste Mittelbauer hat höchstens 20 Kühe im Stall stehen. Bei den wirklich reichen Bauern klopft die Mutter gar nicht erst an. Einen rätselhaften Spruch gebraucht sie: Bei den is nie was umsonst! Fügt hinzu, dass diese Bauern in Chemnitz kaufen und sonst wo und ihre Beziehungen hätten. In die Beziehungen schließt sie das Parteivolk ein. Wenn sie sich auch hütet, die beim Namen zu nennen, die in den neu gebauten Einfamilienhäusern wohnen oder neue Besitzer älterer Villen sind. Mit all jenen hat die Mutter nichts vor. Es zieht sie zu denen, deren Eltern sie schon als Kind belieferte. Redet sie mit den Leuten, bietet ihnen aus dem Laden Schreibwaren an, Kram, den sie brauchen können, lacht sie, ist gesprächig. Nicht nur, weil sie verkaufen will. Sie gilt bei diesen Leuten etwas, ist Frau Boehm & Burkard, hat es zu etwas gebracht. Wiederum fühlt sich bei den Leuten unter ihresgleichen. Vielleicht nimmt sie die ganze Beschwer des Lieferns nur deshalb auf sich, um mit diesen Leuten zu reden. Sie lehrt Susanne: Hier sind wir eigentlich zu Hause. Im Frühjahr wird sie Susanne am Sonntagnachmittag in den Wagen setzen, diese Touren ablaufen. Susannes Ausflüge mit der Mutter sind nützlich, nicht übermäßig aus dem Alltag herausgehoben, ein Erlebnis der Landschaft. Ob im Winter, ob im Frühjahr oder Sommer. Im Winter erlebt sie den hohen Schnee des Vorgebirges, in dem sich Berge und das Tal klar voneinander abheben. Ist Frühjahr, Sommer, so schaut sie auf die reichen Auwiesen, in Gruppen blühen Blumen dieser und jener Art, sieht Hänge und Berge in der Pracht ihres Baumschmuckes.

Kohlen werden knapp. Als seien Diebe, Lumpen daran schuld, heißt es: Der "Kohlenklau" geht um. Ein Sägespäneofen wird für den Laden angeschafft. Ein blecherner, langer Zylinder wie ein Badeofen. Ein Einsatz darin zum Abziehen der Gase. Um diesen Einsatz herum werden mit einem Stampfer aus Holz die Sägespäne festgestampft. Ein Rohr, das auch noch Wärme abgibt, läuft durch den ganzen Laden zum Schornstein. Das Heizmaterial bezieht die Mutter von Tischler Neubert am Güggelsberg. Leute vom Tischler Neubert sagen im Laden Bescheid, wenn sich genügend Sägespäne angesammelt haben. Oder die Mutter fragt, ob es nicht bald wieder so weit wäre.

Mai. Immer noch wird geheizt, denn im Vorgebirge bleibt es lange kühl. Und der Tischler arbeitet sowieso, ob in der kalten oder warmen Jahreszeit, also fallen Sägespäne an. Die Mutter schickt drei Frauen mit dem Plattenwagen zum Güggelsberg, Rosie, die schöne Frau Landmann und Tante Martha. Das Kind wird auf den Wagen gesetzt. Über die Wiesen geht es, über eine kleine Brücke zur Querung des Hochwasserdamms, über die eigentliche Brücke, die auf Betonpfeilern ruht. Darunter die Euba, die hier ihre größte Ausdehnung hat. Wenig später wird sie in die Zschopau münden, de Zschop. Die Brücke über die Euba ist schmal. Man bezeichnet sie deshalb als Steg. Den ganzen Weg über die Wiesen, die Euba nennt man den Steg. Er ist der kürzeste Weg vom Bahnhof zur Dresdener Landstraße und den Fabriken dort. Die Frauen haben Erfahrung, bugsieren den Plattenwagen über den Steg. Endlos lang der Güggelsberg. Oben wohnt der Tischler Neubert. Jaja, Se könn einladn! Tischler Neubert zeigt, wo er die Sägespäne gelagert hat. Susanne kann sich nicht genug tun am harzigen, frischen Holzgeruch. Sie wird in die aufgefüllten Säcke gehoben, trampelt die Sägespäne nieder, dass immer noch mehr in die Säcke passt. Eine kleine Katze pfötelt über den Hof, schwarz mit weißen Pfoten und einem weißen Fleck unter dem Hals. Ach nee, nee, ne Katz, ne kleene Miez!, ruft Susanne. Ihr Herz hüpft. Der Tischler lacht. Na, wenn das Kind se ham will! Ich schenk se dir. Susanne läuft der kleinen Katze nach, nimmt sie in den Arm, lässt sie nicht mehr los. Die Frauen kichern, gickern, heben Susanne samt Katze auf die sechs Sägespänesäcke. Nun geht es den langen Güggelsberg hinunter. Frau Landmann und Rosie stemmen sich vorn gegen die breite Deichsel, Tante Martha gegen den Plattenwagen selbst. Noch läuft der Wagen gemächlich. Die Frauen kommen wieder ins Lachen, haben einen Augenblick nicht achtgegeben. Der Wagen gewinnt Fahrt, saust ihnen ins Kreuz. Aufzuhalten ist er nicht mehr. Die Frauen können nur rennen, rennen wie die Dummen und lenken. Susanne oben auf den Säcken lacht sich halbtot. Erst sind die Frauen vor dem Wagen hergerannt und haben ihn nicht halten können. Dann bringen sie ihn nicht mehr voran. Die Frauen vorn zerren, Tante Martha hinten schiebt. Gibt es eine Senke, springt sie zur Deichsel. Die Frauen legen Pausen ein, verlieren nicht ihre gute Laune. Nur Tante Martha hat Sorgen. Ach, mein Kind, mein Kind, seufzt sie bei jeder Pause. Gern wird deine Mutter das mit der Katz ja nicht sehen! Darauf antwortet Susanne jedes Mal: Das weeß ich ja, das weeß ich ja. Aber ich will se doch so gerne. Dann wieder die Tante: Na, wenn du sie doch so gern hast, dann musst du ihr immer wieder sagen, dass du sie so gern hast. Tante Martha ist eine feine Frau und spricht alles so fein und deutlich, mehr noch als die schöne Frau Landmann, die nicht aus der Gegend kommt. In der Mittagspause langen sie zu Hause an. Die Mutter kommt heraus, will beim Abladen helfen, erkennt sofort die Unregelmäßigkeit. Ich hab's dir schon immer gesacht, bring mir nich noch Viehzeuch angeschleppt, ereifert sie sich, bezieht sich auf Susannes Sammeltick. Alles, was sie auf der Straße findet, Steine, Federn, Schrauben, Kugellagerkügelchen, hebt sie auf, bringt es nach Hause. Die Mutter hat schon geahnt, bei Gegenständen würde es nicht bleiben, hat sich gegen Eindringlinge gewappnet. Na, wenn sie doch aber sone Liebe zum Tier hat! Tante Martha legt sich für Susanne ins Zeug. - Un wer solls versorchen? Un bei dem bissel Milch? Darauf weiß nun Rosie zu antworten. Ich habn Neubert glei gefracht, sagt sie, de Katz soll bloß Wasser saufn, de Alte isses oo so gewohnt! - Tante Martha setzt nach: Und die paar Krümel fallen doch allemal ab! - Nochn Fresser mehr im Haus! Die Mutter gibt sich noch nicht geschlagen. Sollch vielleicht de Mikoleit-Tochter nach Hause schickn oder ihr bloß ne Viertelportion gehm? - Die paar Krümel für die Katz, sagt Tante Martha. Gerda, gib dir'n Ruck! Die Mutter gibt sich einen Ruck, macht ein Gesicht zwischen Weinen und Lachen, dass sie sich von der Frauenverschwörung hat rumkriegen lassen.

Die Katz wird Susannes ständige Begleiterin. Überallhin muss sie mit. Größer geworden, legt sie sich Susanne als schwarzer Pelzkragen um den Hals, oder sie folgt ihr wie ein kleiner Hund. Sie schläft abends unter Susannes Decke, bis die Nacht sie ruft und sie durch das Fenster springt. Getreulich bringt sie ihre Jagdbeute heim. Erwacht Susanne, findet sie neben sich auf dem blutbeschmierten Kopfkissen ein Schwänzlein oder Knöchlein. Oder die Katz spielt noch mit der Maus, es quietscht jämmerlich, der Mutter graust es. Hach, die Nacht war ja wieder schrecklich, sagt sie am nächsten Morgen, bedauert die arme Maus, droht, die Katze aus dem Haus zu jagen. Un dich glei mit!, sagt sie. Susanne hat zu schmeicheln gelernt. Nie wird die Mutter die Katze weggeben. Als die Katze Junge bekommt, werden diese im Ort verteilt. Susanne und die Mutter machen unter einem Vorwand Kontrollbesuche bei den Abnehmern, vergewissern sich, dass es den Jungen gut geht.

Ein freundliches Kind vor der Tür schadet nicht, wird die Mutter denken und lässt es zu, dass Susanne oft auf der Treppe zum Laden ihr Abendbrot einnimmt, neben sich Teller und Tasse und die Katz. Sie sieht über den Bahnhofsvorplatz und in die Hauptstraße hinein. Sie meint, der ganze Ort leiste ihr beim Abendbrot Gesellschaft. Steigt ein Kunde die Treppe hinauf, wird Susanne Gudn Ahmd, Frau Sowieso, Gudn Ahmd, Herr Sowieso sagen. Wünschen die Leute mit ihr zu sprechen, redet sie, gibt bereitwillig Auskunft. Susanne ist der Boehm & Burkard'sche Sarotti-Mohr. Der Mohr von Sarotti, Riesenturban, Pluderhosen, lacht in den Schaufenstern, nickt. Auf und ab geht der Kopf. Susanne läuft durch den Ort, grüßt, dienert. Fragt sie jemand nach ihrem Namen, schnurrt sie herunter: Boehm & Burkard Spielwaren-Galanteriewaren-Schreibwaren- Tabakhandel-Leihbücherei-Puppenklinik. Dann kommt ein Sprüchlein hinterher, das in den Laden passt, auf die Straße nicht so recht. Bald wieder!, sagt Susanne. Und weil die Leute lachen, wird sie immer dieses Sprüchlein anbringen. Bald wieder! Jaja, du sorchst für Lebn im Geschäft!, sagen die Leute, womit sie wohl zweierlei meinen: Geschäftsbelebung und Verwirrung, Belustigung.

Puppeln soll Susanne. Doch sie hasst die Porzellan-Greten, wie Boehm-Otto seine Patientinnen nennt, die Greten. Deren durchsichtige Kleidchen mit gestickter Kante, ihr ganzer Aufputz, sind ein Vorwurf an Susanne. Keine solche Grete mag Susanne haben. Die einzige Puppe, die ihr die Mutter dennoch aufschwatzt, fällt und zerspringt, dass Boehm-Otto sie nicht mehr reparieren kann. Eine Negerpuppe würde sich Susanne wünschen. Aber die is doch braun?! Die Mutter kann keinen Sinn im Spiel mit einer Puppe von einer anderen als blassen Hautfarbe erkennen. Sind sie denn in Afrika? Ein ganzes Puppenhaus möchte die Mutter Susanne schenken. Auch dagegen wehrt sich Susanne, bekommt wenigstens eine Puppenstube und kleine Zelluloidpüppchen dazu. Was sollch nu spielen?, fragt Susanne. Na, Vater-Mutter-Kind, schlägt die Mutter vor. Dazu fällt Susanne nichts ein. Wie auch? Sie hält sich an die Küche, stellt ein Teelicht in die Röhre des Kochherdes. Die Kochplatten werden warm und das Wasser in den kleinen Aluminiumtöpfen auch, sie schüttet Graupen hinein, Grieß, füttert Vater-Mutter- Kind damit ab. Sich selbst versorgt sie aus dem Kaufmannsladen, den sie ansonsten verachtet. Ein altmodisches Ding. Was soll sie mit einem Laden aus der Kindheit der Mutter spielen, wo sie doch einen echten modernen besitzt. Aber gut ist er, um an die von der Mutter sonst versagten Süßigkeiten heranzukommen. Sie darf die Kästchen, Schübe mit Zucker, Sago, Liebesperlen füllen, lässt sich von derjenigen Angestellten der Mutter bedienen, die gerade Zeit hat. Auf einer der beiden kupfernen Waagschalen winzige Gewichte, auf der anderen die Ware. Susanne bekommt für ihr Spielgeld, bedient sich ungehemmt weiter, wird die Angestellte zu anderer Arbeit gerufen.

Lange dagegen kann sich Susanne mit dem Bauernhof beschäftigen. Sie stellt zweidimensionale, bunt lackierte Hähne, Hühner, Kühe, Pferde, Schafe auf. Das Holz und der Lack haben einen bestimmten scharfen Geruch, den sie mag. Sie umgibt die Tiere mit Gatter. Sollen die Pferde, die Kühe, die Hühner sich auslaufen, die Schafe hinziehen, wohin sie wollen.

Im Haus leben Kinder, in der Straße wohnen Kinder. Unter ihnen ist Susanne so bekannt wie im ganzen Ort. Alles aus dem Laden kann Susanne haben, wenn sie auch keinen Gebrauch davon macht. Warum, wenn die Kinder Susanne kennen und Susanne das schönste Spielzeug haben könnte, besuchen diese Kinder sie nicht? Warum laden sie Susanne nie zu Kindergeburtstagen ein? Nicht einmal zu Susannes Geburtstag wollen sie kommen, obwohl es Kakao und Kuchen gibt. Die Mutter muss es erst sehr dringend bei den Leuten machen, ehe die ihre Kinder schicken. Die Kinder verhalten sich merkwürdig. Die Erwachsenen ebenfalls, wenn sich dieses Verhalten auch anders als bei den Kindern zeigt. Sie sind zu freundlich.

Mit einem Kind darf Susanne allerdings spielen, sogar mit einem, an das sonst kein anderes heran darf: Pape-Lieselotte. Lieselotte ist nicht ganz richtig, aber spielen kann man mit ihr. Susanne geht fürsorglich mit der kleinen Lieselotte um. Das sieht Frau Pape und duldet Susanne bei ihrer Tochter. Und dann besucht doch einmal ein Kind Susanne. Nach einer Weile sagt es: Gib mir das und das, ich will's haben. Susanne wagt nicht abzulehnen. Vielleicht kommt das Kind wieder. Und eines Tages, wer weiß, wird Susanne zum Geburtstag eingeladen. Ein großes Mädchen will Susanne nicht mehr sehen. Sie hat ihr zwei Zelluloidpüppchen gestohlen, die Susanne liebt. Dass de offpasst, dass dir nischt geklaut wird!, hat die Mutter gesagt. Un verschenken tuste mir oo nischt mehr, sonst setztes was! Rosie ist in den Laden gegangen und hat Susanne zwei neue Zelluloidpüppchen besorgt und etwas auf sich genommen für Susanne. Das große Mädchen lässt Susanne nicht in Ruhe. Susanne sitzt in ihrem Korbstühlchen in der Sonne draußen, vor sich ein kleiner Tisch mit Spielsachen, als das Mädchen sich wieder an sie heranmacht. Eilig schiebt Susanne die Spielsachen zusammen, passt höllisch auf die flinken Hände des großen Mädchens auf. Nein, nein, mit dir spiele ich nich!, sagt sie, weigert sich standhaft. Das Mädchen gibt nicht nach. Susanne hat eine ganze Weile geschwiegen. Nun platzt sie heraus: Du willst ja doch bloß wieder klauen! Das Mädchen verzieht höhnisch das Gesicht. Kannstes ja ruhich deine Muddi erzähln, sagt sie. Das is sowieso nich deine Muddi. Du hast nämlich gar keene! Susanne brüllt los, Blut schießt ihr aus der Nase. Sie rennt ins Haus, um sich zu verbergen. Die Mutter beruhigt sie. Susanne will vergessen, vergisst. Vielleicht ein Jahr später, da ist sie fünf, wiederholt sich die Szene haargenau so. Susanne erinnert sich, brüllt. Die Kinder wissen nun, wie man Susanne außer Gefecht setzt. Man vermutet, sie sei von der Kirchenschwelle aufgelesen worden oder der Esel habe sie im Galopp verloren. Das sind noch freundlichere Überlegungen. Susanne wird vor Entsetzen stumm oder schlägt wie wild um sich. Beides entzückt die Kinder.

Jemand rennt laut heulend das Treppenhaus hinunter. Ehe die Haustür aufgerissen wird, klappt eine Autotür, fährt ein Wagen davon. Susanne rast in den Flur. Die Mutter ist hinter ihr her, kracht die noch offenstehende Tür zu. Doch Susanne hat schon gesehen: Frau Pape ist in den Hof gerannt. Und dann hört sie sie schreien. Meine Lieselotte, meine Lieselottel, schreit sie. Ihr könnt sie mir doch nicht wegnehmen!

Man hat den Sommer 42. Wochen ist es her, seit die kleine Lieselotte abgeholt wurde. Susanne spielt im Sandkasten des kleinen Hausgartens, gibt feuchten Sand in Formen, kippt die Formen um. Herzen, Fische stehen eine Weile im Sand, ehe sie in der Sonne austrocknen und zerfallen. Wieder rennt Frau Pape aus dem Haus, schreit auf dem Hof, dass alle es hören können, die im Haus, die in der Nachbarschaft. Sie haben sie umgebracht, schreit sie. Sie haben sie umgebracht! Die Mutter ist mit ein paar Sätzen auf dem Hof, im Garten, packt Susanne, zerrt sie, kommt nicht vorwärts. Denn Susanne weiß nicht, warum sie sich beeilen, warum sie ins Haus soll. Und sie hat Kräfte, ein Gewicht. Frau Pape wird auf sie und die Mutter aufmerksam. Sie schaut die Mutter an. Die Mutter schaut zurück. Susanne erschrickt, denn der Ausdruck im Gesicht von Frau Pape wandelt sich. Traurig war er. Nun ist er voller Feindseligkeit. Sie gibt den Blick der Mutter zurück. Susanne kann sich nicht erklären, warum sich die Frauen mit einem Mal so anschauen. Geh, bleib mir fern, wehe du kommst mir zu nahe, sagt die Mutter mit ihren Augen, als fürchte sie eine Ansteckung. Und du, dass du dich nicht schämst, antwortet Frau Pape, ohne den Mund zu öffnen. Viel später wird Susanne erst darauf kommen, dass die Mutter dachte, kann man ein krankes Kind wegnehmen, kann man vielleicht auch eines wie Susanne abholen. Nach einer merkwürdigen Logik hasste sie für diese Furcht diejenige, die diese Furcht auslöste, nicht weniger als die, die sie verursachten.

NIE WIEDER KRIEG. NIE WIEDER FASCHISMUS. NIE, NIEWIEDER!

Noch immer Sommer. Susanne ist mit der Mutter nach Warschau gefahren, den Vater zu besuchen. Sie haben viel Zeit, denn die Mutter darf nur zu bestimmten Stunden den Vater treffen. Dann halten sich die beiden in der Nähe der Kaserne auf. Die Mutter geht mit Susanne am Weichselufer spazieren. Am Fluss liegen offene, flache Kähne. Auf zwei langen Brettern balancieren die Frauen vom Ufer zu ihren Kähnen und von den Kähnen zum Ufer. Nur Frauen halten sich auf den Kähnen auf. Sie tragen schwere Röcke und unter ihren Blusen nichts weiter als Hemden, ob sie schlank sind oder füllig. Ihre Kopftücher haben sie tief ins Gesicht gezogen. Sie waschen in großen Holzbottichen Wäsche, die Röcke geschürzt, die Blusen hochgekrempelt, dennoch nass. Sie rubbeln auf ihren Waschbrettern, schlagen mit Bleueln, Holzkeulen, die Wäsche, wringen sie aus, indem sie mit großer Geschwindigkeit die Wäsche zu dicken Seilen werfen, drehen. Seifenlachen ziehen weißlich von den Kähnen in das Flusswasser. Susanne kann von den Frauen auf den Kähnen nicht mehr lassen. Die Mutter versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Doch die werfen unfreundliche Blicke oder reagieren überhaupt nicht. Sie tuscheln miteinander. Susanne drängt. Am nächsten Tag machen sie sich wieder zu den Kähnen auf. Die Mutter kauft in der Nähe ihrer Pension ein Blumensträußchen, überlegt dann. Das geb ich dem Vati!, sagt sie, geht nochmal zurück in die Pension, packt dort ein Stück Seife, etwas Brot in zwei kleine Päckchen. Die Mutter sagt, wie Susanne es anfangen soll, zu den Frauen auf die Kähne zu gelangen. Susanne geht die Böschung hinunter, schaut nach rechts oder links, ob nicht etwa Feldgendarmerie oder eine Wehrmachtspatrouille kommt, läuft über die Bretter zu einem der Kähne, streckt die Arme aus, hält einer Frau die beiden Päckchen hin. Die Frau schaut sich kurz um. Eine andere ruft etwas. Die Frau lässt das Päckchen in der Weite ihres Rockes verschwinden. Die Frauen erscheinen auf ihren Kähnen, die, dann die, dann die, sie nicken der Mutter zu oder sehen sie nur an. Jeden Tag geht Susanne nun zu den Polinnen auf die Weichsel. Manchmal bringt die Mutter ihnen eine Kleinigkeit mit. Manchmal lässt sie Susanne bei den Frauen, während sie den Vater besucht. Nimmt die Mutter Susanne zum Vater mit, wird Susanne nichts über ihre Besuche bei den Polinnen sagen. Sie wird mit der Verschwörung groß. Verschweigen ist ihr selbstverständlich. Das eine ist, was man sieht, was man tut. Das andere ist, worüber man redet. Wovon der Vater nicht weiß, dafür kann er nicht.

VOLKSFEINDE. IN ISOLATION ZU HALTEN, DENN UNVERBESSERLICH. MULDEN IM EICHENWALD, KUHHERDEN WURDEN UEBER DIE GELOCKERTE ERDE GETRIEBEN. DASS SIE DENEN DARUNTER NICHT ZU LEICHT WERDE, DENEN DARUEBER DAS VERGESSEN ERLEICHTERE.

Unvermeidlich der Abschied von den Frauen auf den Kähnen. Susanne heult jämmerlich, will nie, nie wieder von diesen Frauen, aus dieser Gemeinschaft weg.