Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Französisch

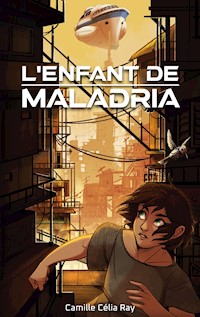

Lauren est une fripouille de Maladria, une orpheline des rues de la ville la plus pauvre de la galaxie. Avec l'aide de Spick, un petit oiseau de métal qui lui obéit au doigt et à l'oeil, elle vole, elle chaparde et court à travers les rues désordonnées de la cité pour survivre comme elle peut. Mais entre les bandes rivales qui la poursuivent sans relâche et la disparition de Jon, son seul et unique ami, l'adolescente sait que ses jours ici sont comptés. Alors elle a un plan, un plan pour monter à bord d'un gigantesque vaisseau spatial et rejoindre les mondes riches...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 364

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LE MOT DE L’AUTRICE

Le roman que vous tenez entre vos mains est un texte que j’ai écrit et conçu il y a plus de cinq ans. Il a bien entendu fait l’objet de plusieurs relectures, de plusieurs retravails et corrections depuis ce moment-là. Pour autant, à l’époque, je n’étais pas encore véritablement rompue aux techniques de narration les plus pointues et ma méthodologie était trop incertaine, laissait trop de place au hasard : j’écrivais encore beaucoup « au fil de la plume », sans me rendre compte des erreurs que je laissais passer.

Il en résulte donc un texte que je ne juge pas moi-même de qualité professionnelle. Ou du moins, si on le compare à ce que je suis capable d’écrire aujourd’hui, j’ai beaucoup de mal à ne pas en voir les multiples maladresses et défauts que je ne referais plus actuellement.

L’histoire peut parfois paraître trop naïve dans le déroulé de ses événements, trop simpliste ; certains des principaux rebondissements manquent cruellement de préparation ; le public visé n’est pas suffisamment clair ; plusieurs passages ne sont que de longs résumés d’événements qui auraient dû être mis en scène pour être plus impactants ; le roman commence par une longue description plutôt que par l’action ; et j’en passe. Il faut aussi soulever ici une autre réalité importante : lorsque que j’ai écrit ce roman, je n’avais pas autant conscientisé notre société et déconstruit ses travers que je ne l’ai fait aujourd’hui et cela se ressent tout au long du récit.

En toute objectivité, je ne peux donc pas me permettre de considérer ce texte comme abouti ou même pleinement satisfaisant pour ma part : il ne reflète pas, à mon sens, le meilleur de ce que je suis capable de produire avec les moyens et les compétences qui sont les miennes aujourd’hui.

En le relisant, je me suis aussi rendu compte qu’en corriger les défauts en profondeur nécessiterai de ma part un travail colossal : il faudrait en revoir toute la structure, reconstruire les personnages, le rerédiger tout entier. La tâche est loin d’être impossible et il m’est déjà arrivé de le faire pour d’autres projets. J’ai désormais toutes les connaissances et les méthodes pour y parvenir, il s’agit simplement pour moi d’y consacrer le temps et l’énergie nécessaire.

Hélas, le temps est une chose précieuse et la réalité est qu’à présent – plus de cinq années après avoir travaillé ce texte –, j’ai envie de consacrer celui qui m’est imparti à écrire de nouvelles histoires, plus proches de mon état d’esprit actuel et qui me tiennent davantage à cœur.

L’effort nécessaire à la correction de L’Enfant De Maladria me semble tout simplement être un investissement bien trop important par rapport à ce que j’en tirerai personnellement. Je préfère tout simplement investir mon temps et mon énergie sur de nouveaux projets.

Pour autant, je n’ai pas choisi d’écrire ce roman par hasard. Je n’ai pas décidé d’investir autant d’efforts dans ce texte sur un coup de tête. Le fait est que, quoi que j’en dise aujourd’hui, cette histoire me plait, continue de me plaire et le propos que j’y défends me paraît toujours aussi juste et important.

Allons plus loin : malgré tous ses défauts, ce texte n’est pas non plus une catastrophe. Il fait partie d’une série de premiers écrits avec lesquels j’ai pu passer un véritable cap dans la qualité de mon travail, avec lesquels j’ai commencé à m’affranchir de la plupart de mes travers en tant qu’autrice pour aboutir à des récits rythmés, dotés d’une véritable progression dramatique construite ou d’enjeux émotionnels capables de toucher un public large, et surtout d’histoires signifiantes. Quand bien même ce roman n’est pas aussi parfait que je l’aurais souhaité, il est donc loin d’être illisible ou même risible.

En fait, je vous avoue prendre moi-même plaisir à le relire et à en redécouvrir la force. Et la plupart des personnes à qui j’ai demandé de le lire au cours de mon travail ont semblé être du même avis. Il est même possible que les erreurs narratives qui s’y accumulent contribuent à en faire une partie du charme.

En d’autres termes, il m’a été soufflé à l’oreille que ce roman n’était pas désagréable à lire, bien au contraire.

Alors, puisque cette histoire me plait et que j’ai toujours envie d’en défendre le propos, et que l’on peut prendre du plaisir à se plonger dans sa lecture malgré tous ses manques, j’ai jugé qu’il serait dommage de ne rien en faire et de laisser ce roman tomber dans l’oubli au fond de ma base de données. J’ai donc pris la décision de le partager avec vous. Et puisque je n’en suis pas moi-même assez satisfaite pour le considérer comme professionnel, je n’ai pas trouvé pertinent de demander à d’autres professionnels de le diffuser à ma place. C’est la raison pour laquelle, au final, j’ai choisi d’auto-éditer L’Enfant De Maladria.

Et si je vous fais cet avertissement ici et maintenant, ce n’est pas pour vous dissuader de le lire, mais bien pour que vous ayez en tête le contexte de cette parution et que vous ne soyez pas surpris, en ouvrant ces pages, de ne pas retrouver ce que vous avez pu apprécier de mon travail ailleurs.

Voyez ce roman comme un brouillon élaboré, une ébauche de ce qu’il aurait pu être, une étape nécessaire dans le long travail d’apprentissage de l’écriture qui est le mien. J’ai certes pris le temps, avant de le publier, de le corriger une dernière fois et d’en éliminer les défauts les plus gênants, mais il s’agissait plus d’essayer d’en gommer les maladresses que de réellement régler les problèmes inhérents à sa narration. Ce que vous avez entre les mains est donc avant tout le témoin de l’autrice que j’ai pu être à une certaine époque de ma vie.

Je crois qu’il est essentiel, autant pour valoriser l’importance du travail et de l’apprentissage dans cette profession que pour prendre conscience du chemin parcouru, de montrer ses productions passées, afin que celles-ci puissent être comparées aux autres, que l’on puisse y constater l’évolution : ce que l’on y trouvait déjà, ce qui s’est amélioré depuis. Si je n’étais pas passée par l’écriture de L’Enfant De Maladria, je n’aurais sans doute jamais pu écrire tout le reste.

Et quelque part, ce roman me rappelle que l’écriture est un apprentissage constant, une recherche permanente de perfectionnement et de qualité toujours plus grande, qu’il s’agit encore et toujours d’aller de l’avant. Il fut un temps où j’ai considéré que L’Enfant De Maladria était le meilleur de ce que je pouvais produire. Dans cinq, dix ou même vingt ans, j’espère pouvoir regarder mes créations actuelles avec le même recul que j’ai aujourd’hui sur ce texte-là et réaliser à quel point, quand je les ai écrits, j’avais encore tout à apprendre.

AVERTISSEMENT AVANT LECTURE

Ce roman comporte de nombreuses scènes impliquant de la maltraitance sur mineure, y compris des coups, de l’enfermement et de la malnutrition contrainte.

… à tous ces enfants que nous aurions pu être, à tous ces lieux où nous aurions pu naître…

SOMMAIRE

MALADRIA

COUCHER DE SOLEIL

L’ÉTRANGER

LE

MIRAGE

ESCALADE

CLANDESTINE

LUNARIO

CRASILYS

HOM, SAM ET KARIM

FRIPOUILLE

TOUJOURS !

TURIEL

SORTIE

DERNIÈRE CHANCE

DANS LA BOÎTE

FIN DU VOYAGE

LES AILES BRISÉES

LES ENFANTS DE MALADRIA

CHAPITRE I MALADRIA

Quiconque aurait cherché à dresser une carte de Maladria se serait confronté à un problème insoluble. La tâche était tout bonnement impossible car la ville tout entière était un labyrinthe complexe et chaotique.

Il n’y avait pas vraiment de tracé des rues au sol, comme on pouvait en trouver dans toutes les autres cités de la galaxie et il n’y avait pas non plus d’organisation géométrique semblable à celles des stations ou des vaisseaux spatiaux qui voyageaient de planète en planète. Maladria était unique en son genre, inimitable, le fruit de son histoire étonnante, de son emplacement si particulier, et d’un manque total de coordination de ses architectes. Il fallait bien avouer que personne n’avait jamais eu l’idée d’y instaurer la moindre règle quant à la construction des bâtiments, ce qui avait donc dégénéré au fur et à mesure des décennies, jusqu’à ce que l’on se mette à bâtir des habitations un peu n’importe comment, et surtout un peu n’importe où.

D’abord, il n’y avait pas vraiment de rues, d’avenues ou de boulevards, il n’y avait que des passages, des allées, des escaliers, des ponts et des impasses. La ville était une superposition d’étages qui avaient chacun leur propre schéma, leurs propres voies, leurs propres routes, leur propre labyrinthe. Si à l’étage le plus bas – celui où passaient autrefois les grandes artères et autres chaussées ordinaires – on circulait à même le sol, dès que l’on passait aux niveaux supérieurs en revanche, il fallait se déplacer sur un circuit sinueux de passerelles, de balcons, de ponts de fortune suspendus et de planchers plus ou moins solides recouvrant un espace libre du niveau inférieur. Il y avait peut-être une dizaine d’étages qui s’enchevêtraient de la sorte, avec différents moyens de passer de l’un à l’autre. Des échelles et des escaliers, et parfois certaines passerelles inclinées, passaient d’un étage à l’autre là où les habitants en avaient eu besoin, mais aucun endroit en particulier ne reliait tous les niveaux entre eux.

Se perdre à Maladria était une chose aisée. Personne n’aurait d’ailleurs été capable de déterminer l’adresse exacte de qui que ce soit ici, aucune de ses allées étroites n’avait de nom, et il y en avait bien trop dans tous les sens pour que quiconque s’en préoccupe. Lorsque l’on voulait aller quelque part, il fallait être guidé par quel-qu’un qui y était déjà allé ou bien demander son chemin à chaque croisement, c’est-à-dire pratiquement tous les six pas.

Passer d’un quartier à l’autre était un casse-tête insondable pour qui ne pratiquait pas régulièrement l’exercice. Il était d’ailleurs parfois plus pratique, pour aller à un endroit qui se trouvait sur le même étage que le sien, de monter ou de descendre d’un niveau ou deux, pour suivre un chemin bien plus direct. Le labyrinthe était tel que la plupart des gens, n’étant jamais allés jusqu’au niveau le plus bas pour en avoir le cœur net, ignoraient même à quel étage ils se trouvaient exactement. Il y avait tellement de commerces sur les différentes passerelles que l’on avait rarement besoin d’emprunter plus d’un ou deux escaliers pour trouver ce que l’on cherchait.

Il n’était pas rare non plus, pour se déplacer ici, de devoir passer sous un bâtiment d’un autre étage ou sur le toit d’une habitation construite au niveau inférieur. Les plafonds étaient en général très fréquentés et il ne fallait pas s’étonner, lorsque l’on vivait à Maladria, d’entendre les gens marcher au-dessus de sa tête.

Il y avait même, à certains endroits, des étages qui, pour une raison inconnue, se trouvaient entre deux autres… ce qui n’aidait évidemment personne à s’y retrouver.

Les habitants de la ville, naissant et grandissant ici, s’habituaient à cette géographie particulière et ne se posaient jamais la question de savoir si installer des panneaux directionnels aurait été utile pour mieux s’y retrouver dans tout ce fatras de bâtiments. Ils connaissaient suffisamment les chemins qu’ils empruntaient, savaient où ils habitaient, et cela leur suffisait. D’ailleurs pourquoi s’embêter à faire un plan de dix niveaux pour une ville aussi grande et aussi peuplée que Maladria, alors même que l’on continuait à y ajouter de nouvelles constructions et à en détruire d’anciennes chaque année ? Surtout lorsque ces nouvelles constructions venaient généralement se loger dans les endroits les plus insolites possible.

Autrefois, bien entendu, la ville ressemblait à toutes les autres villes de la galaxie, avec ses rues et ses avenues, ses grands immeubles et ses belles routes bétonnées. Hélas le temps avait passé et la ville était devenue ce qu’elle était aujourd’hui, petit à petit, sans que personne ne s’en rende vraiment compte et sans que personne ne cherche à produire ce labyrinthe.

Au départ, lorsque Sandland, la planète sur laquelle se trouvait Maladria, n’était qu’une colonie de la planète Era, il n’y avait rien à cet endroit. Tout juste une oasis encadrée par de hautes falaises, où poussait une végétation éparse. Ce monde étant en majorité recouvert par de grands déserts très chauds et très arides, cela n’avait rien d’étonnant. La plupart des colons s’étaient installés dans les rares zones fertiles, autour du seul océan que l’on trouvait ici.

L’emplacement de Maladria n’intéressait alors personne, il était un peu enfoncé dans le désert, mais trop proche des zones humides pour constituer une escale quelconque. Pourtant, les hautes falaises qui encerclaient le lieu en faisaient un abri naturel contre les tempêtes de sable et ce fut donc ici que les leaders de la rébellion choisirent d’installer leur base d’opération lorsqu’ils se battirent pour l’indépendance de leur planète. Au jour de leur victoire, on garda l’endroit pour capitale, afin de se souvenir de cet épisode glorieux.

Et lorsque Sandland rejoignit la Confédération des Planètes Indépendantes, Maladria devint son centre d’activité le plus éclatant. Toutes sortes d’usines y furent construites et la ville prospéra. Hélas, les entreprises étrangères qui s’installèrent ici cherchaient surtout à profiter de la pauvreté de ses habitants et en exploitèrent les ouvriers qui finirent par se révolter à leur tour, prirent la tête du gouvernement et sortirent de la Confédération. D’autres planètes suivirent le mouvement et ce fut à cet instant que Maladria cessa d’être une grande ville rayonnante au sein de la galaxie et devint ce labyrinthe étonnant.

Avec le départ des industries, la planète tout entière s’appauvrit encore plus qu’elle ne l’était déjà. Les emplois ayant presque tous disparus, la plupart des Sandlandiens durent déménager en ville dans l’espoir d’y trouver un salaire. La cité commença donc à accueillir des milliers et des milliers de gens, jusqu’à ce que plusieurs millions d’âmes s’entassent entre ces falaises à un rythme endiablé. Toute la pauvreté de la planète se concentra alors en ce seul et même endroit.

Hélas, les mêmes falaises qui protégeaient Maladria des tempêtes rendaient impossible tout agrandissement de la ville. Alors, pour loger tout ce monde, on avait fini par construire partout où l’on pouvait, en mangeant sur les grandes avenues et les boulevards. De toute manière, qui avait encore les moyens de s’acheter des voitures ici ? Et puis, on avait commencé à construire par-dessus ces bâtiments-là et par installer des passerelles pour rejoindre ces nouvelles constructions. Et lorsque cela n’avait plus suffi, on avait fini par mettre des murs à la place des portes dans les appartements et par transformer leurs couloirs en allées. Et au fil du temps, Maladria était devenue ce méandre nivelé à ciel ouvert.

Naturellement, les étages les plus bas n’étaient que peu baignés dans la lumière, obstruée par tous les bâtiments que l’on avait construits au-dessus. Et c’était donc là que s’entassaient les pauvres parmi les pauvres, ceux qui ne parvenaient même pas à s’offrir un peu de soleil sur une planète où il n’y avait que ça. Et pire encore, en l’absence d’égouts et de systèmes d’évacuation, le niveau le plus bas était même systématiquement inondé à la maigre saison des pluies. Depuis longtemps, plus personne n’essayait de compter le nombre de morts qui survenaient chaque année dans ces logements insalubres.

En réalité, c’était l’ensemble de la ville qui était brinquebalant et les accidents étaient nombreux. Aucun gouvernement, aucune municipalité ne prenait ici la peine d’entretenir les ponts et les passerelles, si ce n’était lorsque le passage devenait réellement impraticable ou qu’il était déjà trop tard pour s’en préoccuper.

La ville était pauvre, plus que pauvre, elle était même connue dans toute la galaxie pour sa misère. Ceux qui y habitaient peinaient en général à trouver un travail et s’entassaient les uns sur les autres pour vivre comme ils le pouvaient. Les plus riches et les plus chanceux s’octroyaient des appartements dans les niveaux supérieurs, où l’on voyait encore le soleil et où l’on pouvait respirer un peu, au risque de subir les régulières tempêtes de sable qui balayaient la zone. Mais la plupart des gens, dès qu’ils en avaient les moyens, préféraient partir. Partir pour les rives de l’océan, ou partir pour d’autres planètes, bien plus riches que celle-ci.

Partir, c’était peut-être le rêve de tout un chacun ici : trouver le moyen de s’échapper de cet enfer quotidien.

Car toute la galaxie, et depuis bien longtemps, avait abandonné les habitants de Maladria à leur sort, condamnés à vivre dans cette ville sens dessus dessous. Le gouvernement était parti s’installer dans une autre région plus tranquille et avec plus de verdure ; les policiers ne recevaient qu’un salaire de misère et étaient donc tous corrompus ; quant aux âmes charitables venues de l’étranger, elles n’étaient jamais assez nombreuses, jamais assez généreuses pour endiguer cette misère.

Beaucoup en étaient réduits à mendier, à trafiquer ou à voler pour survivre, mais les plus mal lotis de tous étaient sans aucun doute les orphelins.

Que leurs parents soient morts dans des accidents à cause de l’insalubrité des lieux, ou qu’ils aient simplement été abandonnés parce qu’on n’avait plus les moyens de les nourrir, personne ne pouvait s’occuper de ces milliers d’enfants, pas même le gouvernement qui ne s’occupait de toute manière plus de la ville depuis longtemps. Ils étaient nombreux, de tous les âges, et étaient donc contraints, par la force des choses, de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour survivre. Ils s’organisaient en petites bandes pour chaparder, voler, racketter des passants et des marchands souvent à peine plus riches qu’eux. Les plus gros groupes finissaient par semer la terreur dans toute la ville, se battant entre eux protéger leurs terrains de chasse.

C’était l’emblème même de la misère qui régnait ici. Des enfants abandonnés, malingres, vêtus de haillons, rendus dangereux par la faim et le froid. Tous les systèmes explorés de la galaxie avaient entendu parler des « fripouilles » de Maladria, comme on les appelait, et des fameux « gadgetstotems » qui les suivaient partout et leur obéissaient au doigt et à l’œil.

Il y avait bien longtemps que la plupart des planètes colonisées avaient interdit la vente et la fabrication de gadgets, ces petites machines autonomes et indépendantes programmées pour répondre aux ordres des êtres humains et pour effectuer toutes sortes de tâches ingrates à leur place. Le problème n’était pas tant les emplois qu’elles volaient, mais leur dangerosité en cas de défaillance. Quoi que très efficaces dans les usines et au quotidien, leurs processeurs – supposément capables de s’adapter à toutes les situations – étaient surtout très instables. Et, une fois détraqués, ces robots finissaient par s’en prendre à leurs propriétaires. Les bugs étaient terriblement fréquents. Pire encore, certains gangs à travers la galaxie avaient commencé à utiliser ces assemblages métalliques pour commettre des meurtres, et cela avait achevé de convaincre tout le monde de leur dangerosité.

Mais à Maladria, construire et vendre ces gadgets était devenu une question de survie. Il y avait toujours, à travers les étoiles, des gens pour en vouloir et en acheter, alors la ville avait continué à en produire, incapable de refuser les sommes d’argent que ce marché représentait, fusse-t-il illégal partout ailleurs. Ainsi, les Maladrians étaient devenus experts dans leur production minutieuse, et il y avait désormais des gadgets partout dans cette ville, dans les maisons, dans les rues, dans les magasins… Il y avait même des usines de gadgets qui tournaient de jour comme de nuit.

Et les fripouilles, qui chapardaient tout ce qu’elles pouvaient trouver, avaient rapidement compris l’utilité de ces petites terreurs métalliques. Elles volaient les pièces dont elles avaient besoin dans les usines ou directement chez les habitants, et se construisaient leurs propres gadgets. Un par fripouille, programmé pour n’obéir qu’à elle et à elle seule, prenant la forme d’un animal choisi par l’enfant. Ces gadgets-totems ne les quittaient alors jamais, devenaient de véritables compagnons, et de précieux alliés lors de leurs rapines, rendant les orphelins encore plus dangereux et craints qu’ils ne l’étaient déjà.

Les fripouilles étaient le dernier fléau de Maladria, la dernière et la plus célèbre de toutes les sources d’ennuis de la ville. Il y en avait partout, dans tous les quartiers, à tous les coins de rues et il valait mieux les éviter, surtout au beau milieu de la nuit, ou dans les niveaux inférieurs. Les marchands de la cité les craignaient comme la peste et finissaient par se méfier de tous les enfants, sans distinction. Les ouvriers des quelques usines encore en activité ici évitaient de se déplacer seuls sur les passerelles. Et les rares qui parvenaient à s’en sortir financièrement ne pouvaient pas faire deux pas sans vérifier que leur portefeuille était toujours là. À cause d’elles, plus personne n’osait venir visiter la ville, même pour s’étonner du fatras de bâtiments qu’elle représentait. Quant aux policiers, ils n’en pouvaient plus de courir après ces cancres qui se faufilaient partout et connaissaient bien mieux qu’eux tous les chemins pour disparaître. Quand ils en tenaient une, la fripouille en était donc quitte pour une bastonnade en règle.

Car oui, s’il était très difficile d’être un Maladrian, avec toutes les fripouilles qui rôdaient dans les rues, il était encore plus difficile d’être une fripouille. Il fallait prendre en permanence des risques pour manger, pour boire ou pour trouver le moindre vêtement. Il était difficile de trouver des lieux où dormir en toute sécurité, là où on ne les chasserait pas à coups de bâtons, là où une autre bande ne les attaquerait pas et là où le sol était encore suffisamment solide pour ne pas s’écrouler sous leur poids. Tout le monde se méfiait d’elles, personne ne leur donnait jamais rien lorsqu’elles mendiaient, et la police les pourchassaient où qu’elles aillent.

À cause de la faim, du froid glacial des nuits dans le désert de Sandland, des divers accidents dus aux constructions branlantes de la ville, beaucoup de fripouilles mourraient chaque jour. Et en réalité, bien peu atteignaient l’âge adulte.

Être une fripouille n’avait jamais été facile, et c’était encore pire lorsque l’on était une fripouille solitaire, comme Lauren.

Elle qui n’avait pas de bande pour la protéger ne pouvait compter sur le soutien de quiconque pour la défendre contre les adultes, ou même les autres fripouilles qui voudraient s’en prendre à elle. Et si son gadget-totem, Spick, avait fait peur à qui que ce soit, elle aurait été la première à s’en étonner. En sa qualité de fripouille, elle était sûrement la dernière et la plus minable d’entre toutes.

Alors qu’elle courrait à toutes jambes pour échapper une fois de plus à Tom et sa bande, la jeune adolescente se maudissait d’avoir choisi un oiseau miniature pour compagnon de métal. Spick, qui battait frénétiquement des ailes à côté d’elle et qui disposait d’un long bec en aiguille, était censé représenter un petit oiseau-mouche qui ne devait pas faire plus de dix centimètres du bout de la queue au sommet de son crâne. Il pouvait se faufiler partout et aider à crocheter toutes sortes de choses avec son bec. Mais pour se mesurer avec les gadgets-totems des Condors – le groupe de Tom –, ça ne valait pas un clou !

Lauren osa un regard en arrière et vit que Friil, l’une des deux acolytes de Tom, était toujours à égale distance. Elle avait beau être vive et agile, sa poursuivante avait de plus grandes jambes.

Cette dernière devait avoir une quinzaine d’années, impossible d’en être certain, car les fripouilles ignoraient le plus souvent la date de leur propre naissance et n’avaient pas de pièce d’identité pour s’en rappeler – Lauren elle-même était sans doute un peu plus jeune, du moins le pensait-elle. Friil était assez grande pour son âge et arborait déjà une poitrine et des hanches d’adulte. Pourtant, son visage gardait une bouille d’enfant. Sa silhouette était presque maigre – ce qui pour une fripouille n’avait rien d’étonnant – mais elle avait tout de même des muscles plus imposants que ceux de Lauren. Les hautes épaules de l’adolescente lui donnaient une apparence bourrue et un air de tortue.

Toutes les deux étaient sales, avaient des trous dans leurs vêtements à peine rafistolés, toutes les deux avaient l’apparence d’enfants affamés, comme n’importe quelle autre fripouille en fait. Mais alors que Lauren peinait à passer entre les piétons qui encombraient la passerelle du troisième niveau sur laquelle elle fuyait à toute allure, le chat mécanique de Friil la précédait et feulait pour écarter la foule avec efficacité.

Spick, lui, n’avait pas du tout la même tactique. Il se faufilait entre les obstacles ambulants comme un poisson dans l’eau, ce qui n’aidait pas tellement l’adolescente à avancer plus vite. En temps normal, sans l’affluence qu’il y avait à cet endroit et à cette heure de la journée, elle aurait pu distancer les trois Condors sans le moindre problème, elle l’avait même déjà fait de très nombreuses fois.

Et pour cause, Lauren disposait d’un talent très particulier. À force d’avoir couru dans tous les sens et d’avoir parcouru tous les étages de Maladria, elle était peut-être l’une des seules personnes de l’univers à pouvoir se diriger dans cet immense labyrinthe sans jamais se perdre. Elle avait tant et tant fui tout le monde, dans tous les quartiers, à tous les étages et dans toutes les directions, qu’elle avait fini par connaître tous les raccourcis, tous les itinéraires dont une fripouille pouvait avoir besoin. Semer ses poursuivants dans les méandres de la ville, qu’ils soient policiers, mar chands en colère ou même fripouilles, était sa spécialité. Bien plus que de voler ou de chaparder en tout cas.

Ce talent particulier l’avait sortie de situations bien pires que celle-ci et elle savait que si elle parvenait à rejoindre la troisième intersection, elle pourrait filer sur le pont et disparaître ensuite dans un passage étroit où les Condors n’étaient jamais allés. Et de là, elle n’aurait qu’à les semer en glissant par une poutre jusqu’au second niveau. Elle l’avait déjà fait plus d’une fois. En fait, courir aussi vite qu’elle le pouvait à travers la foule pour échapper à Tom, Friil et Boran était presque comme une seconde nature pour elle désormais.

Bien sûr, l’adolescente avait probablement déjà été poursuivie par une bonne moitié de la ville et sans aucun doute par toutes les fripouilles en activité à Maladria. Mais il fallait bien avouer que les Condors nourrissaient pour elle une haine toute particulière et étaient sans doute les seuls à mettre autant de cœur à l’ouvrage. Tom, peut-être précisément parce qu’elle leur échappait trop souvent, faisait une fixation sur elle et les deux autres le suivaient sans réfléchir dans ses lubies.

Évidemment, Lauren n’était pas totalement innocente dans l’affaire et n’hésitait d’ailleurs pas, dès que l’occasion se présentait, à venir les railler et les provoquer au cœur même de leur quartier de prédilection.

Alors lorsqu’ils l’avaient surprise, quelques minutes plus tôt, à voler trois ou quatre pièces juste sous leur nez, au beau milieu de la passerelle marchande qu’ils avaient le plus l’habitude d’écumer, le leader de la bande n’avait pas hésité à changer ses plans pour le reste de l’après-midi et à se lancer à sa poursuite avec ses deux acolytes.

Tom, c’était ce grand gaillard qui courrait à une dizaine de mètres derrière Friil, utilisant son sillage pour pouvoir suivre le rythme. Il avait été distancé au fur et à mesure et avait du mal à tenir la cadence. Il était plus vieux que Friil, d’une année peut-être, plus grand et plus musclé qu’elle aussi. Pourtant, sa silhouette était aussi rachitique que celle de toutes les fripouilles, ce qui lui donnait un air élancé de marathonien plutôt que la carrure d’armoire à glace dont il rêvait sûrement.

Tom était presque aussi grand que certains adultes et n’hésitait donc plus à se confronter à eux, surtout lorsqu’il était flanqué de ses deux complices. Mais s’il y avait une chose qui faisait peur chez lui, outre son aspect de fripouille plus brutale que les autres et son gadget-totem de vautour miniature qui planait en permanence au-dessus de sa tête avec un air mauvais, c’était son visage. Il s’était tellement battu au fil des années et avait reçu tellement de coups qu’il avait la figure constellée de cicatrices ; on aurait cru qu’une tempête de sable lui était passée dessus. Cela prouvait surtout qu’il était un dur à cuir, une personne qui avait l’habitude de recevoir des coups et d’en donner. Ce qui ne rassurait que ses coéquipiers, et encore…

Jamais Lauren ne l’avait vu sourire. Chaque fois qu’ils s’étaient croisés, cette grande brute avait toujours eu l’air en colère. Mais c’était peut-être parce qu’à chaque fois qu’il la voyait, Tom avait envie de lui faire la peau.

Leur rivalité remontait en fait à plusieurs années, lorsque les Condors étaient les ennemis et rivaux des Tumultueux, le groupe dans lequel Lauren vivait à l’époque. Hélas, si la bande de Lauren avait fini par se disloquer et disparaître totalement, ne laissant plus que Jon et elle pour les représenter, Tom avait finalement pris la tête de la sienne et lui avait permis de perdurer. Avant, lorsque Lauren courait pour échapper aux Condors, c’était presque toujours pour les mener dans une embuscade tendue par le reste des Tumultueux. Mais à présent, lorsqu’elle courait devant eux, c’était juste pour sauver sa propre peau. Et plus le temps passait, plus la jeune fille se rendait compte que provoquer ses ennemis jurés n’était finalement pas une si bonne idée.

Tom devenait toujours plus fort, Friil toujours plus rapide et Boran toujours plus brutal, tandis qu’elle-même ne faisait que s’affaiblir et s’amincir encore plus que de raison. Elle ne pourrait raisonnablement survivre dans cette ville si elle continuait à se mettre à dos d’autres fripouilles plus fortes, plus grandes et plus âgées qu’elle.

En fait, Lauren n’était pas seulement petite pour son âge, elle était même sacrément ridicule comparée aux trois brutes qui la poursuivaient. Avec sa tignasse de cheveux courts noirs, sales et en bataille ou son visage creusé, Lauren avait surtout l’air d’une enfant malade. Autant dire que si on l’attrapait, elle n’avait aucune chance de l’emporter, contre qui que ce soit. Et les cicatrices sur ses bras témoignaient de toutes ces fois où les Condors avaient fini par l’avoir et avaient laissé leurs gadgets-totems la scarifier pour lui apprendre à venir leur chercher des noises ou à leur échapper.

Même ses vêtements étaient en plus mauvais état encore que ceux de ses ennemis, avec un haut trop grand qui tombait à moitié et un pantalon trop petit qui ne descendait même plus jusqu’à ses chevilles. Elle donnait toujours l’impression d’être la seule rescapée d’une grande catastrophe. Pourtant il brillait dans ses yeux verts une belle lueur maligne capable de résoudre bien des problèmes, et surtout ceux qu’elle se créait elle-même.

Il n’y avait peut-être pas plus pauvre orpheline qu’elle dans toute cette ville, mais elle avait de la ressource, et elle courait encore, libre comme l’air.

Lauren arriva enfin près du croisement voulu, sans que Friil n’ait réussi à gagner du terrain. Hélas, elle ne se rendit compte qu’à cet instant qu’une mauvaise surprise l’y attendait : Boran, l’autre acolyte de Tom.

Elle croyait l’avoir semé plus tôt, alors qu’elle suivait une course complètement chaotique au quatrième niveau. Mais pendant qu’elle avait perdu du temps à courir entre les passerelles et les toits du territoire des Condors, elle n’avait pas envisagé que Tom enverrait son fidèle lieutenant surveiller sa porte de sortie favorite.

Impossible de poursuivre vers le pont, même si Boran était plus jeune qu’elle et beaucoup moins rapide, il était déjà plus grand et beaucoup plus robuste. C’était assez étonnant, d’ailleurs, de constater que cette fripouille avait conservé une certaine forme d’embonpoint alors que toutes les autres mourraient de faim et affichaient une maigreur particulière. Lauren n’imaginait pas Tom laisser un seul membre de son groupe avaler plus que sa part. La constitution de l’enfant était peut-être simplement faite ainsi, ou alors Boran piquait de la nourriture dans le dos de ses camarades et ceux-ci étaient assez bêtes pour ne pas faire le rapprochement.

Quoi qu’il en soit, à présent, Lauren était piégée. L’étroite passerelle sur laquelle elle courait était bloquée des deux côtés et il était impossible de sauter à l’étage inférieur. À cet endroit, il n’y avait pas d’autre plancher de ce côté-là avant le niveau zéro de Maladria, la chute l’aurait plus sûrement tuée que ses trois poursuivants. Avec Boran devant et Friil juste derrière elle, elle sentait douloureusement l’étau se resserrer.

Une lueur d’espoir apparut lorsqu’une autre allée se présenta sur sa droite. Sans hésiter une seule seconde, elle s’y engouffra et fila jusqu’au bout de celle-ci aussi vite qu’elle le put. L’allée était vide et elle comprit rapidement pourquoi : c’était une impasse. Il n’y avait aucune issue de ce côté-là.

Une fois qu’elle eut atteint la paroi du bâtiment qui fermait le cul-de-sac, elle se retourna, dos au mur et vit ses trois adversaires lui boucher la sortie. Plus personne ne courait à présent, les trois Condors reprenaient leur souffle en marchant doucement vers elle. Inutile de chercher à se précipiter, elle ne pouvait plus aller nulle part.

Lauren scruta les alentours à la recherche d’une échappatoire. Mais aucune des portes de l’impasse ne semblait pouvoir être ouverte facilement et elle n’avait pas tellement envie d’entrer chez des gens qui ne lui réserveraient pas forcément un meilleur accueil que Tom. Il n’y avait rien d’autre ici à part eux et un tas de caisses de bois vides entassées contre le mur, du côté de Friil.

Naturellement, c’était Tom qui était au milieu du trio et les deux autres s’occupaient surtout de barrer ses flancs. C’était toujours ainsi qu’ils agissaient. Puisqu’il était le chef, c’était à lui que revenait le droit de corriger leur captive. Lauren trouvait cependant la punition qu’on lui préparait un peu futile, elle avait déjà bien intégré la leçon qu’on voulait lui inculquer : plus jamais elle ne cèderait à la facilité d’utiliser cette voie de fuite, promis juré. Trois autres au moins lui vinrent en tête dans l’instant, mais il était trop tard pour s’apitoyer sur ce qu’elle aurait dû faire ou ne pas faire. Il y avait bien plus urgent à régler.

— Tu vas regretter d’avoir mis les pieds sur mon territoire, morveuse, menaça Tom. L’argent que tu as volé est à moi. Qu’est-ce que tu pourrais bien en faire de toute manière ? Tu ne sais même pas compter…

— Je voulais seulement te faire une surprise et t’acheter un peu de jugeote, répliqua Lauren, du tac au tac.

Elle savait pourtant que ce n’était pas très malin d’exciter Tom dans une situation aussi délicate que celle-ci, mais elle ne pouvait s’empêcher de le charrier, alors même qu’elle tremblait de peur. C’était presque trop facile de le faire. L’expression du chef de bande devint alors encore plus enragée, mais il avait trop couru pour se précipiter maintenant, son souffle n’était pas tout à fait rétabli. Il continua d’avancer vers sa victime au pas, avec méchanceté.

À l’étage supérieur, toute l’impasse était entourée de passerelles où les gens marchaient tranquillement. Certains lancèrent un regard vers la scène, mais personne ne s’arrêta. Les luttes entre fripouilles ne les regardaient pas et il valait mieux ne pas s’en mêler en général. Personne ne lui viendrait en aide, elle le savait bien.

Et pourtant, le regard de Lauren s’illumina. Elle réalisait soudain que ces passerelles étaient accessibles, il suffisait qu’elle grimpe sur le tas de caisses vides et qu’elle se hisse au niveau supérieur pour échapper à ses ennemis. Malheureusement, les caisses étaient du côté de Friil, la plus rapide du groupe, et le temps qu’elle escalade le monticule de bois, celle-ci l’aurait sûrement déjà attrapée. Le plan était très risqué, et à chaque seconde qui passait, ses chances de réussite s’amenuisaient, car les Condors ne cessait de se rapprocher de cette voie de sortie.

Lauren hésita un instant à prendre le risque, mais la réalité était qu’elle n’avait pas vraiment le choix. Soit elle y allait, soit ils la passaient à tabac pour cinq ou six malheureuses pièces.

— Alors, c’est pour aujourd’hui ou pour demain ? leur lança-t-elle en essayant de se montrer plus assurée qu’elle ne l’était vraiment.

Tom tiqua et s’arrêta, un peu surpris par cette intervention, que personne de censé n’aurait jamais cru bon de prononcer dans une telle situation. Les deux autres s’arrêtèrent à leur tour, imitant toujours aussi bien leur chef.

Lauren ne perdit pas une seule seconde et se mit à courir aussi vite qu’elle le pouvait vers les caisses de bois. Croyant qu’elle l’attaquait, Tom rugit presque et chargea à son tour, bientôt suivi par Boran et Friil. Mais la jeune fille ne s’intéressait déjà plus à eux et elle atteignit sans problème la pile de caisses, qu’elle commença à escalader à la hâte.

— Elle s’échappe ! nota inutilement Friil avant de forcer l’allure et de pousser son gadget-totem à aller arrêter l’adolescente en cavale.

Tom, qui se rendait compte qu’il était déjà battu de vitesse – une fois de plus –, aboya à son acolyte féminin :

— Ne la laisse pas nous échapper !

Alors que Lauren était presque arrivée au sommet de la pile, le chat de Friil sauta pour planter ses griffes dans son mollet exposé. Il lui suffit d’un petit coup de pied pour écarter ce danger et elle poursuivit l’ascension. La poursuivante commença à grimper vers elle, une main tendue pour lui attraper la cheville, l’empêcher d’aller plus loin.

Les doigts de Lauren agrippèrent enfin le plancher du niveau supérieur et elle força sur ses bras pour se hisser sur celui-ci. Un effort couteux pour une escalade terriblement lente. Elle perdait trop de temps ! Et Friil était à deux doigts de lui agripper le pied…

Lorsque soudain, Spick décida de passer à l’action et de protéger sa maîtresse. Le petit oiseau de métal, beaucoup plus rapide que tous ces humains aux longues jambes, changea immédiatement de direction et fonça vers l’œil de Friil, qui lâcha prise et tomba en essayant de se protéger le visage.

Le vautour de Tom fondit aussitôt sur le gadget-totem de Lauren, mais ce dernier, toujours trop rapide, parvint à esquiver l’attaque sans problème et à s’élever à nouveau dans les airs. Pendant ce temps, Lauren était parvenue à se hisser tout entière sur la passerelle du niveau supérieur, surprenant quelques passants mécontents.

Ses bras et ses jambes la tiraillaient et elle avait le souffle court, mais elle ne perdit pas une seconde de trop. Se repérant immédiatement, elle fila sur sa gauche où elle savait trouver une échelle et un conduit étroit derrière lesquels disparaître.

Néanmoins, c’était inutile, les Condors avaient déjà pris trop de retard et peinaient à grimper sur la passerelle à leur tour. Ils ne la rattraperaient pas aujourd’hui. Elle eut donc pleinement le temps de se retourner vers eux et de leur jeter au nez la devise de toutes les fripouilles de Maladria :

— Fripouilles un jour, fripouilles toujours ! On frappe et on court !

Puis, elle fila à toutes jambes et disparut dans le labyrinthe insondable de la ville.

CHAPITRE II COUCHER DE SOLEIL

Lorsque le soir commença à tomber, et après avoir dissimulé l’argent dans sa cachette habituelle, Lauren grimpa un à un les étages de Maladria et se hissa sur le toit de l’un des plus hauts bâtiments de la ville.

Là, elle s’assit au bord de celui-ci, les jambes dans le vide. Il n’y avait pas d’autre plancher avant le quatrième niveau à cet endroit, mais cela ne l’inquiétait pas vraiment. Elle avait trop pris l’habitude de courir le long de passerelles et de ponts branlants pour avoir peur de tomber une fois assise.

Chaque fois que le temps le permettait, Lauren montait jusqu’au sommet de Maladria et s’installait ainsi sur les toits. Elle avait découvert qu’en réalité, ces lieux étaient souvent les plus calmes et les moins dangereux de la cité pour une fripouille. Ceux qui vivaient ici, trop attachés à leurs biens, étaient souvent plus réticents à voir apparaître ces enfants de mauvais augure que dans les étages les plus bas, et les patrouilles de police y étaient plus nombreuses. Mais c’était justement pour ces raisons qu’aucune bande de fripouilles ne s’y risquait vraiment : on les aurait repérées beaucoup plus vite.

En étant suffisamment discrets, Lauren et son fidèle compagnon Spick pouvaient donc se glisser jusqu’ici et ne pas craindre d’être attaqués dans la nuit par leurs multiples rivaux. D’autant que personne ne surveillait vraiment les toits par ici, toute l’attention des policiers était concentrée vers les escaliers, échelles et passerelles qui menaient aux niveaux inférieurs : là d’où venaient les fripouilles de manière générale.

La jeune fille observa ainsi pendant quelques instants la ville qui s’étendait sous elle. Il n’y avait que quelques autres bâtiments qui, au loin, formaient par endroits un onzième, un douzième et parfois même un treizième étage. Mais lorsque l’on se trouvait sur les toits du dixième niveau, on dominait déjà l’essentiel de Maladria.

Les rues, ici et à cette heure, étaient peu fréquentées, à peine traversées par des promeneurs çà et là, et les ponts qui reliaient les bâtiments les plus hauts entre eux étaient si longs qu’on avait l’impression qu’ils passaient au-dessus de larges fleuves. La plupart tanguaient donc dangereusement chaque fois qu’un passant tentait de les emprunter un peu trop vite. Mais à Maladria, on avait tant l’habitude de telles constructions que nul ne se surprenait plus à y perdre l’équilibre.

Ici, tout ou presque était bien entretenu, car les plus riches habitants de la ville faisaient en sorte de rendre leur existence la plus agréable possible et d’éviter des accidents malheureux à leurs enfants. Ils se réunissaient donc par quartiers et se cotisaient pour réparer les ponts et les passerelles à l’usage collectif.

Quiconque aurait voulu prendre une photo de Maladria, sous sa plus belle lumière et sous son jour le plus charmant l’aurait sans doute fait à cet instant et depuis une position similaire à la sienne. D’ici, les bâtiments, pour la plupart plus petits, ne lui présentaient que leurs toits de bois et de tuiles, et l’on sentait qu’entre eux s’enfonçaient de profonds gouffres sombres, où l’on devinait à peine les autres constructions disparates des étages inférieurs. Certains propriétaires des environs avaient même aménagé le sommet de leurs appartements en terrasses, y laissant pousser quelques plantes dans de larges pots. De là où elle était, elle pouvait voir, sur un toit voisin, une famille dîner dans la douce chaleur du soir.

Elle resta un instant à les observer en souriant tristement, puis finit par secouer la tête pour s’arracher à cette vision.

Elle prit le petit sac de tissu rafistolé dans lequel elle plaçait en général les victuailles qu’elle parvenait à voler dans la journée et fouilla pour voir ce qu’il lui restait à manger. Il y avait là deux fruits, une petite gourde d’eau à moitié vide et une miche de pain. Ce n’était pas beaucoup, mais si elle n’avait pas été débusquée par les Condors, elle aurait sans doute pu en voler davantage.

Comme d’habitude, son ventre criait déjà famine face à ce qui serait son seul et unique repas de la journée. Ce n’était pas la première fois qu’elle avait si peu à manger et elle se consola en pensant que le lendemain serait probablement une journée plus fructueuse. Elle n’aurait qu’à éviter d’aller chercher des noises à Tom et sa bande pour commencer.

Par prudence, elle replaça cependant le plus frais des deux fruits dans son sac et ne but pas toute l’eau.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)