3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bianca

- Sprache: Spanisch

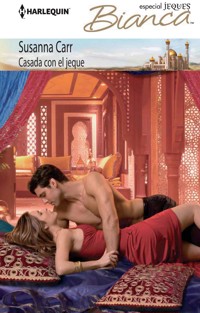

Lo que Su Alteza desea… El príncipe Hafiz dedicaba sus días a su pueblo y las noches a satisfacer sus más íntimos deseos con su increíble amante, la estadounidense Lacey Maxwell. Sin embargo, el deber hacía necesaria su boda con una mujer más apropiada. Cuando se permitía dar rienda suelta a sus más locas fantasías, Lacey esperaba llevar puesto algún día el anillo de Hafiz. Pero sus sueños quedaron reducidos a añicos cuando su príncipe eligió a otra. Enfrentado a la perspectiva de una unión sin pasión, Hafiz comprendió que los años pasados con Lacey no habían hecho más que aumentar su deseo por ella. Así pues debía convertir en virtud su único vicio, por el bien de su pueblo… y por el de ambos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2014 Susanna Carr

© 2015 Harlequin Ibérica, S.A.

La elección del jeque, n.º 2370 - febrero 2015

Título original: Prince Hafiz’s Only Vice

Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-5774-2

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

www.mtcolor.es

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Epílogo

Publicidad

Capítulo 1

La foto de su amante estaba en la portada de todos los periódicos del quiosco.

Lacey se ajustó las gafas de sol que ocultaban unos chispeantes ojos azules y contempló el periódico más de cerca. Aunque escrito en árabe, el titular era de grandes dimensiones y, sin duda, algo importante debía de haber ocurrido. Algo que explicaría la algarabía reinante en el mercado. El príncipe Hafiz había sido nuevamente motivo de orgullo para su pueblo.

Pidió un ejemplar de la prensa inglesa mientras se preguntaba qué habría hecho el príncipe. ¿Había incrementado la fortuna de las arcas reales? ¿Había convencido a otra empresa para que se instalara en el sultanato de Rudaynah? ¿Había ganado algún premio?

Decidió que lo mejor sería esperar a llegar a su casa antes de leer el periódico y echó otro vistazo a las fotos de Hafiz que llenaban el quiosco. Tenía una expresión solemne, pero, aun así, consiguió que le entrara un cosquilleo de excitación en la piel. Resultaba de lo más irritante que ese hombre le arrancara semejante respuesta incluso desde una foto.

La imagen correspondía a una de las fotos oficiales que el palacio ofrecía periódicamente a la prensa. Pero, aunque habitual, no dejaba de llamar la atención de los lectores. Nadie podía sustraerse a los misteriosos ojos oscuros del príncipe Hafiz. Era espectacularmente guapo desde los negros cabellos hasta la estructura ósea. Las mujeres lo miraban de lejos, maravilladas ante la masculina belleza.

Aunque quizás lo que presentían era la salvaje fuerza bajo los sofisticados modales. Lacey había reconocido al instante el apetito sexual oculto bajo la despiadada contención. La mayoría de las mujeres huía de la advertencia que encerraba su gesto, pero a Lacey no hacía más que atraerla.

La implacable autodisciplina de Hafiz le había resultado fascinante, y también le había supuesto un desafío. Desde el momento en que se habían conocido, no había deseado otra cosa que arrancarle el impecable traje de rayas para descubrir los sensuales secretos que ocultaba.

Solo con pensar en él ya se sentía impaciente por regresar a su casa. Debía volver antes que él. A pesar de sus múltiples ocupaciones, siempre encontraba tiempo para visitarla al anochecer.

El llameante sol empezaba descender por el cielo del desierto. No quería tener que responder ante Hafiz si acudía a su casa y ella no estaba.

Nunca le preguntaba a qué dedicaba sus días, reflexionó ella. Al principio, esa falta de interés le incomodaba. ¿Pensaba que el tiempo se detenía para ella hasta verlo aparecer?

Había momentos en que le gustaría compartir sus planes e ideas, incluso contarle cómo le había ido, pero al final siempre se contenía. Aún no estaba preparada. Lacey quería mostrarle a Hafiz todo de lo que era capaz, demostrarle que estaba dispuesta a convertir el sultanato en su hogar permanente.

No le había resultado sencillo. Muchos días, semanas, había sentido nostalgia de su hogar. Sola y aburrida, había echado de menos su amplio círculo de amistades y alegre vida nocturna. También añoraba las comodidades básicas.

El que no le hubieran entregado el periódico en su ático aquella mañana no era sino otro agravante más, pero tampoco le sorprendía. Tras haber vivido casi seis meses en el pequeño país árabe, aún no se había acostumbrado a la intermitencia de los servicios, a los frecuentes cortes de electricidad y a la tardanza de los trabajadores en acudir a sus puestos.

Su conexión con el mundo exterior era igual de errática. Las comunicaciones solían fallar, como en esos momentos. Y, cuando funcionaban, estaban sometidas a fuertes censuras.

Desde luego, no tenía nada que ver con el estilo de vida que había disfrutado en Saint Louis, aunque tampoco se quejaba. Estaba dispuesta a renunciar a todas las comodidades a cambio de lo único que no podría tener en los Estados Unidos de América: Hafiz.

Lacey se estremeció de anticipación y pagó el periódico. Tras pronunciar unas pocas palabras en árabe, se sintió orgullosa cuando el chico del quiosco la entendió. Con timidez, se ajustó el pañuelo naranja alrededor de la cabeza.

A lo mejor ya estaba preparada para mostrarle a Hafiz todo lo que había aprendido en los últimos meses. No hablaba el idioma local con fluidez y tampoco conocía a fondo la cultura, pero empezaba a impacientarse. Ya era hora de conocer a su familia y amigos.

Lacey se mordió el labio inferior y se imaginó haciendo la petición ante Hafiz. La idea le hacía sentirse incómoda. Lo había estado demorando, pero no porque le preocupara que su familia perteneciera a la realeza. Le preocupaba estar presionándolo en exceso.

No quería tener que darle un ultimátum. La última vez que había tomado posiciones lo había perdido todo, y no estaba preparada para perder a Hafiz. A diferencia de sus padres, quienes no habían tenido problema alguno en abandonarla para perseguir un sueño, Hafiz no había sido capaz de marcharse de su lado y la había llevado con él a su hogar. Al menos, a su país.

Por mucho que deseara formar parte de la vida de Hafiz, debía ser paciente. Hafiz debía saber a qué se dedicaba, por mucho que le incomodara que otra persona tomara el mando de su vida.

Sin embargo, se encontraba en un país en el que se seguía otro código de conducta. Además, estaba enamorada del príncipe y no sabía gran cosa sobre la vida en palacio. Su introducción en el mundo del príncipe debía realizarse con delicadeza.

A Lacey le sorprendía que Hafiz fuera capaz siquiera de respirar con tantas normas, pero jamás le había oído quejarse. Los anchos hombros nunca parecían hundirse bajo el peso de las responsabilidades. Ese hombre afrontaba cada reto para alcanzar una meta que jamás ponía en duda, y seguramente no era más que el principio. Siempre tenía presentes sus obligaciones… hasta que se metía en la cama con ella. Entonces el mundo se paraba y todas las fantasías se hacían realidad.

Una sensación de placer se alojó por debajo de su estómago, bajo el negro caftán. Lacey metió el periódico inglés en la bolsa de plástico que contenía las rojas flores del desierto. Esperaba encontrar buenas noticias en el artículo puesto que le resultaba inimaginable que la prensa escribiera otra cosa que no fueran halagos.

A punto de cruzar la calle, el potente claxon de un camión le hizo regresar de un salto a la acera. Una nube de polvo rojizo cubrió sus botas y, agitando una mano, intentó apartar la suciedad de su cara. Lacey arrugó la nariz ante la desagradable mezcla de olores de animales, humos de coches y aguas residuales. El pequeño país llevaba tan solo una década de prosperidad y no pudo por menos que agradecer no haberlo conocido en sus inicios.

Recordó brevemente a Hafiz hablándole de ese país al poco de conocerse. Le había hablado con amor y orgullo sobre la rica herencia y el romanticismo del desierto. Le había descrito la música tribal y las exóticas especias que impregnaban las noches estrelladas. Al relatarle la historia de cómo el sultanato había recibido su nombre de la primera sultana, a Lacey le había parecido el más romántico de los paraísos.

Pero nunca había que fiarse de las ideas que tenían los hombres del romanticismo, decidió mientras se adentraba entre el tráfico. Los agudos timbrazos de las bicicletas se clavaron en sus oídos mientras cruzaba la calle. Tuvo que agacharse para esquivar el cabezazo de un burro y su bolsa de plástico golpeó a un hombre que colgaba del exterior de un autobús abarrotado.

Lacey corrió hacia su apartamento. Las sombras se hacían cada vez más largas y oscuras a medida que el sol se acercaba al horizonte. Saludó con una inclinación de cabeza a los guardias armados que se hallaban ante la entrada del edificio. Los hombres, con sus uniformes verde oliva, saludaron con la mano sin interrumpir sus conversaciones.

Atravesó el patio a la carrera y únicamente hizo una pausa para espantar a un insecto que zumbó delante de su rostro. Apretando los dientes, se estremeció con repulsión antes de dirigirse hacia el primer ascensor que la conduciría directamente al ático.

Pero un hombre, vestido a la manera tradicional, que esperaba ese mismo ascensor le hizo detenerse en seco. No le hizo falta verle el rostro para percibir el impenetrable muro de arrogante masculinidad, de poder y privilegios. En aquel lugar solo había un hombre que disfrutara de una vida de ilimitadas posibilidades.

–¿Hafiz? –susurró.

–¿Lacey? –el príncipe Hafiz ibn Yusuf Qadi se volvió y la miró fijamente.

Su sexy y elegante amante iba vestida con un caftán sin forma y un horrible pañuelo. No había rastro de maquillaje en el pálido rostro, pero seguía estando increíblemente hermosa.

–¿Qué haces aquí abajo? –el príncipe le quitó las gafas de sol. Necesitaba mirarla a los ojos. Siempre sabía lo que pensaba y sentía cuando miraba esos brillantes ojos azules.

Después le quitó el pañuelo dejando al descubierto una cascada de rizos cobrizos. Deseaba tocar esos cabellos. Soltarlos y permitir que los últimos rayos de sol capturaran los destellos de fuego. Hundir los dedos en la melena y besar apasionadamente los dulces labios.

Sin embargo, lentamente, dejó caer los brazos a los lados del cuerpo. No podía tocarla. Allí no, en público no. Si la rozaba siquiera un instante, ya no podría parar.

Poco le ayudó el hecho de que Lacey deseara visiblemente saludarlo con un beso. La visión de los ojos cerrados y los labios entreabiertos lo retrotrajo a la primera vez que la había visto. Aquella fatídica noche en la que había entrado en el lujoso hotel situado frente al muelle de Saint Louis.

El vestíbulo estaba abarrotado y del pequeño bar de la esquina surgía la música de un piano. Esa música había llamado su atención, pero lo que le había hecho volverse había sido la voz de la cantante. Una voz cultivada y sedosa que había espoleado su traviesa imaginación.

Y al verla, el corazón se le había estrellado contra las costillas. Lacey era una inquietante mezcla de contrastes. De aspecto inocente, su voz estaba cargada de experiencia. Los cabellos rojizos caían suaves sobre los hombros, como un velo, rozando el vestido de noche de color azul claro. Debería haber sido un vestido sencillo que le cubría desde el cuello hasta los tobillos, pero se abrazaba a cada una de las curvas de su cuerpo.

De inmediato había comprendido que esa mujer le iba a deparar problemas, pero eso no le había impedido acercarse al piano mientras ella arrancaba unas lánguidas notas de las teclas de marfil.

Con los ojos cerrados y el rostro levantado hacia el cielo, ella no le había visto acercarse.

Hafiz se obligó a regresar al presente y deslizó la mirada hacia la enorme túnica negra que ocultaba de su vista el delicioso cuerpo.

–¿Qué llevas puesto? –por algún motivo, su atuendo le molestaba.

–Yo podría preguntarte lo mismo –Lacey abrió los ojos y apoyó las manos en las caderas, indicándole de paso la localización de las suaves curvas–. Nunca te había visto vestido así, como si estuvieras recién salido de Lawrence de Arabia.

La voz gutural y el brillo de los ojos de la joven estaban cargados de deseo. Y cada vez que lo miraba así la piel del príncipe entraba en combustión. ¿Cómo conseguía ponerlo en ese estado sin siquiera tocarlo?

Podría acorralarla contra el discreto rincón y amortiguar los gritos de éxtasis con su boca. Hafiz sacudió la cabeza. ¿En qué estaba pensando? Lo último que quería era que el sultán descubriese que tenía una amante viviendo a la sombra del palacio.

–Es una dishdasha –explicó secamente, aún intentando contener la lujuria–. Lo llevo cuando ejerzo mis funciones reales. Y ahora explícame qué haces aquí fuera, y sola.

–He ido de compras –ella sostuvo la bolsa de plástico en el aire y agitó su contenido.

–De compras –repitió él.

–Sí. Y me visto así cada vez que salgo del apartamento –Lacey deslizó una mano por la túnica–. Ya sé que Rudaynah solo pide a los turistas que vistan con decoro, pero tampoco estoy segura de hallarme en esa categoría. No soy exactamente una turista, pero tampoco residente.

¿Cada vez que salía del apartamento? Hafiz apenas oyó el resto de la explicación de la joven. ¿No era la primera vez? ¿Lo hacía por costumbre? ¿Adónde iba? ¿Y con quién?

No era con un hombre, sabía que podía confiar en ella. Se había enamorado de él aquella primera noche y no había motivos para dudar.

No obstante, no le gustaba la posibilidad de que llevara una vida paralela. Él debía ser el centro de su vida.

–¿Cada vez que sales? –preguntó con el ceño fruncido–. ¿Con qué frecuencia sales?

–No tienes motivos para preocuparte –la sonrisa de Lacey se desvaneció–. ¿O acaso lo que te preocupa es que me encuentre con algún pariente o amigo tuyo?

Hafiz captó la impaciencia en su voz y cedió al deseo de tocarla y hundir las manos en sus cabellos. Necesitaba sentir la conexión que vibraba entre ellos.

–Yo creía que pasabas el día tocando tu música –Hafiz posó una mano en el delicado cuello.

–¿Mientras sueño contigo?

–Por supuesto –él sonrió.

–Soy perfectamente capaz de soñar contigo mientras voy de compras. Tengo ese don.

–No –le espetó él secamente–. Basta de discusiones. No conoces el idioma de este país.

–¿Y cómo se supone que voy a aprenderlo si no salgo y…?

–Tienes sirvientes que pueden hacer la compra por ti. Sí, sí –el príncipe alzó una mano en el aire–. Ya me lo has dicho. No te sientes cómoda con sirvientes. Pero están aquí para cuidarte.

–No puedes mantenerme oculta siempre –insistió ella mientras apoyaba una mano en el fuerte torso–. No soy Rapunzel.

–Lo sé –asintió él resignado. No era la primera vez que le mencionaba ese cuento europeo. Una vez le había contado la historia a grandes rasgos, pero tenía la idea de leerlo algún día, por si encerraba algo más que debería saber.

Lacey se apoyó contra la pared y suspiró. Hafiz colocó las manos a ambos lados de la melena rojiza. Miró la dulce boca y sus labios ardieron por el deseo de besarla.

Pero no podía acercarse más de lo que ya lo había hecho.

–Hafiz, estamos fuera –le recordó ella–. No deberías estar tan cerca de mí.

El príncipe lo sabía, pero no podía parar. Esa mujer era su único vicio y se confesaba totalmente adicto. Cada día lo arriesgaba todo por estar junto a ella. Pero todo aquello pronto acabaría.

Inclinó la cabeza, pero se detuvo bruscamente. Hafiz permaneció quieto sin apartar la vista de los labios de Lacey. La agitada respiración de ambos resonaba en sus oídos. Un beso podría proporcionarle paz, o encender una hoguera. Cada beso conduciría al siguiente.

Como si estuviera en trance, Hafiz le acarició el ceño fruncido y la mejilla, y deseó poder sustituir la mano por sus labios. Tragó nerviosamente y recordó el sabor de esa piel.

No debería estar con ella. Peor aún, no debería siquiera desear estar con ella. Lacey Maxwell le estaba prohibida.

Desear a Lacey iba en contra de todas las enseñanzas recibidas. Únicamente debería buscar mujeres honradas y castas de entre las más hermosas del sultanato. Pero la única mujer que veía era Lacey.

Era una mujer valiente y hermosa que, en lugar de ocultar sus curvas, alardeaba de su cuerpo. Tampoco se avergonzaba de su evidente deseo por él. Lacey alimentaba su lado más salvaje.

El sonido de los latidos de su propio corazón le resonó en los oídos mientras acariciaba el rostro de la joven. Se moría de ganas de deslizar esa mano bajo el caftán. Deseaba oír su respiración convertida en gemidos y susurros.

Pero eso sería muy imprudente. Hafiz deslizó el pulgar por los sensuales labios, dibujando la silueta de su boca.

Lacey apartó el rostro, pero él le sujetó la barbilla y la detuvo. Con un gruñido de rendición, se inclinó para reclamar esos labios.

–Hafiz –susurró ella desesperada–. Van a vernos.

Esa frase tenía el poder de helarle la sangre en las venas como ninguna otra. Con la respiración agitada, refrenó su impulso de huir hacia delante y se apartó.

–Deberíamos subir antes de que alguno de los vecinos me vea –Lacey se cubrió con el pañuelo.

–No me gusta verte tapada así –el príncipe la ayudó a esconder los hermosos rizos. Instintivamente rechazaba ocultar la cautivadora belleza de Lacey.

–Créeme, a mí tampoco me gusta. Esto es lo más parecido a un horno, pero me vuelve invisible.

–Lacey, tú nunca podrías ser invisible –él la miró incrédulo.

Lacey le obsequió con una deslumbrante sonrisa y sus mejillas se colorearon de placer, como si acabara de dedicarle el más atrevido de los cumplidos.

–Quítate el pañuelo –insistió él–. Nadie va a verte. Todo el mundo está en el rezo.

Hafiz no entendía por qué odiaba ese pañuelo y las gafas de sol hasta el punto de estar dispuesto a arriesgarse a que fueran descubiertos. Agarrándola del brazo, la atrajo hacia sí.

–No estés tan seguro. La gente de la calle parecía estar a punto de celebrar algo. No sé por qué…

La bolsa de plástico cayó al suelo y Lacey se agachó para recuperar el contenido. El agudo grito paralizó al príncipe.

–¿Lacey? –Hafiz miró hacia el suelo cubierto de flores rojas, todas intactas. Casi estuvo a punto de pasar por alto el periódico inglés con su foto en primera página. El titular destacado lo inundó de desesperación.

El príncipe Hafiz anuncia su boda.

Capítulo 2

Lacey se quedó mirando fijamente el anuncio de compromiso.

–¿Boda? –susurró mientras una mirada salvaje se posaba en el rostro de Hafiz–. ¿Vas a casarte?

Esperó en una larga agonía la respuesta de ese hombre que se alzaba sobre ella, alto e intimidante. De repente un extraño.

–Sí –contestó él al fin.

–Yo no… yo no… –el mundo de Lacey parecía girar en una continua espiral. De nuevo leyó el titular, pero su visión le resultaba demasiado dolorosa. Apresuradamente metió las flores y el periódico en la bolsa.

Sus manos temblaban de ira y algo muy parecido al miedo se agitaba en su interior. Miedo a perderlo todo. Pura ira ante la idea de que Hafiz estuviera con otra mujer. Una ira que amenazaba con desbordarla. Quería gritar ante la injusticia y clavar las uñas en algo. Reclamar sus derechos. Hafiz le pertenecía.

–Has estado con otra mujer –no se lo podía creer–. Todo este tiempo has estado con otra.

–No –Hafiz entornó los ojos ante la acusación–. Desde que nos conocimos hace un año en Saint Louis, tú has sido la única mujer para mí.

¿Era la única mujer, pero se iba a casar con otra?

–Entonces, ¿cómo…? No lo comprendo.

–He conocido a la novia hoy y ella estuvo de acuerdo –el príncipe se agarró las manos a la espalda.

–¿Acabas de conocerla? –Lacey lo miró boquiabierta–. O sea, que se trata de una boda concertada.

–Por supuesto –él soltó una amarga carcajada.

–Entonces, ¿qué problema hay? –preguntó ella con voz temblorosa–. Rechaza el matrimonio.

–No puedo –contestó Hafiz con pesar mientras apartaba la mirada.

Lacey quiso dar una patada en el suelo y exigir una respuesta mejor, pero sabía que no la obtendría. No cuando el rostro del príncipe estaba cubierto por esa máscara de hermetismo.

–No eres el príncipe heredero –protestó ella–, aunque no lo entiendo puesto que eres el primogénito, pero eso significa que disfrutas de mayor libertad.

–Te lo explicaré por última vez –Hafiz cerró los ojos hastiado–. El sultán elige a la siguiente línea de sucesión al trono. Mi padre eligió a mi hermano. Y no, aunque nunca llegaré a reinar no disfruto de mayor libertad. En mi caso, tengo aún menos libertad.

–No deberías haber accedido a casarte con esa mujer –Lacey se negaba a escuchar. Las emociones contenidas le obstruían la garganta.

–He dado mi consentimiento –insistió él con dulzura–. No puedo retractarme.

¿Y qué pasaba con las promesas que le había hecho a ella? Promesas sobre permanecer juntos. ¿Esas promesas no importaban? ¿Ella no importaba?

–¿Por qué has accedido? –ella sujetó la bolsa de plástico contra el pecho, aunque hubiera preferido sujetar algo más fuerte y sólido, algo como Hafiz, hasta que pasara la tormenta emocional–. Deberías haberte negado.

–En esta ocasión no pude hacerlo –el príncipe temió haber revelado demasiado.

–¿En esta ocasión? –Lacey lo miró con desconfianza–. ¿Cuánto tiempo llevas buscando esposa?

–¿No podríamos discutirlo en otro lugar? –le espetó él–. Subamos al apartamento –la empujó hacia el ascensor con mano firme y pulsó el botón de llamada mientras ella miraba al vacío, como si su cerebro hubiera perdido la capacidad para registrar los actos más cotidianos.

–Te casas –repitió mientras sacudía la cabeza–. No me lo puedo creer. ¿Por qué no me lo dijiste?

–Te lo estoy diciendo –Hafiz mantuvo los ojos fijos en los luminosos de las plantas.

–Ahora, después de que todo esté zanjado –no se molestó en ocultar la acusación de su voz.

–No exactamente, aunque no se ha hecho oficial hasta esta mañana –él la miró–. Quería decírtelo antes de que lo descubrieras por alguna otra fuente.

–Qué considerado por tu parte –eso explicaba la ausencia de prensa ante su puerta. Hafiz se sobresaltó ante el amargo sarcasmo, pero a ella no le importó. Iba a casarse. Con otra. Sintió como si le apuñalaran el corazón–. ¿Cuándo será la boda?

–Después del Eid –la respuesta quedó casi ahogada por el timbre del ascensor.

Eid. Si no recordaba mal, era una fiesta que sucedía al Ramadán.

–¿En tres meses? –se aventuró a adivinar.

–Más o menos.

Lacey entró en el ascensor, con la cabeza dándole vueltas. Tres meses. Solo le quedaban tres meses con Hafiz.

Pero ¿en qué estaba pensando? Ya no le quedaba más tiempo. Por Dios que no sería lo bastante fuerte para aguantarlo. Iba a romperse del dolor. Hafiz era un hombre prometido. Estaba fuera de su alcance. Y no había tenido tiempo para prepararse.

De repente sintió la boca muy seca e instintivamente contuvo los sollozos que amenazaban con estallar.

–Deberías haberme contado que buscabas esposa.

–No la buscaba. No tengo el menor interés en casarme y lo he aplazado todo lo que he podido.

Lacey se sintió espantada. ¿Hafiz no tenía ningún interés en casarse? ¿Ni siquiera con ella? Si eso era así, ¿qué significaban los últimos seis meses?

–Eran mis padres los que me buscaban esposa –le explicó él.

–Pero tú estabas al corriente –protestó Lacey–. Sabías lo que iba a ocurrir.

Hafiz se mantuvo en silencio mientras pulsaba insistentemente el botón del ático.

–¿Cuánto tiempo llevan buscando? –una parte de ella quería saberlo mientras que otra deseaba negar que todo aquello estuviera sucediendo.

El príncipe siguió callado, con la mandíbula apretada. Durante unos segundos, ella pensó que no le había oído y estaba a punto de repetir la pregunta cuando obtuvo la respuesta.

–Un par de años.