Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

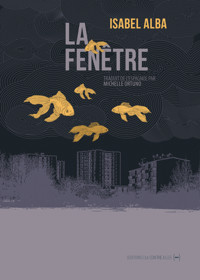

- Herausgeber: La Contre Allée

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Une jeune femme, illustratrice, observe le monde depuis la fenêtre de son appartement, dans un immeuble d’un quartier populaire. Enfermée chez elle, comme le reste du monde, elle subit de plein fouet la violence de l’isolement. Mais le chez-soi des uns et des unes n’est pas le chez-soi des autres, et le confinement marque les inégalités.

À travers le regard et la sensibilité de la narratrice, Isabel Alba nous invite à réfléchir au pouvoir que confère l’espace.

Avec un sens du récit qui lui est propre, et une langue tout en économie, Isabel Alba livre un roman au style percutant qui rend avec force, page après page, les émotions qui submergent la narratrice.

À PROPOS DE L'AUTRICE

Isabel Alba est écrivaine, scénariste et photographe. Elle a publié six romans en Espagne, ainsi qu’un essai sur la narration cinématographique. Après "La Véritable Histoire de Matías Bran" (2014) et "Baby spot" (2016), "La Fenêtre" est son troisième roman à être traduit à La Contre Allée.

Isabel Alba a été finaliste du prix Euskadi de Littérature 2012 pour "La Véritable Histoire de Matías Bran", a reçu le prix María de Maeztu (2010) pour le récit, "Eda, entre el cristal y las cenizas", et le 3e prix ARGH de scénario (2022) pour "la BD Coral y Edurne, Esenciales".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 165

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LA FENÊTRE

ISABEL ALBA

traduit par Michelle Ortuno

Délaissant les grands axes, j’ ai pris la contre-allée

A. Bashung et J. Fauque

Paradoxalement, les institutions devraient garantir le droit à la fragilité des individus. Le droit, en somme, de ne pas renoncer à sa propre humanité…

Roberto Scarpinato

La Contre Allée est une maison d’édition indépendante qui fait confiance à votre curiosité depuis 2008.

Vous avez entre les mains la première impression de La Fenêtre, et nous vous en remercions.

Titre original : La Ventana

© 2022 by Isabel Alba Rico

© 2022 by Quaderns Crema, S.A. (Acantilado, Barcelona)

© (éditions) La Contre Allée (2025) pour l’ édition française

Collection La sentinelle

À la mémoire d’Encarna

Le ciel aujourd’hui

bouillonne de survivants invisibles.

Depuis le centre nous les saluons.

John BERGER

L’« espoir » est la chose emplumée –

Qui perche dans l’âme –

Et chante la mélodie sans les paroles –

Et ne s’arrête – jamais –

Emily DICKINSON

Elle se trouve dans une chambre carrée. Petite et sombre. Assise au pied d’un lit. Quelqu’un est couché dans le lit. Une masse informe. Indiscernable sous les draps. Il y a une femme à ses côtés. La femme dit : « Qu’est-ce qu’on est bien sans masque. » C’est alors qu’elle se rend compte. Ni elle ni la femme ne portent de masque. Elle cherche le sien du regard. Autour d’elle. Sur le lit. Bien qu’elle ne puisse pas le voir, elle le devine. Elle sait qu’il est là. Et aussi qu’elle n’osera pas le mettre. Résignée, elle calcule la distance entre la femme et elle. À peine un mètre. Puis elle observe la porte. À droite du lit. Elle est ouverte. Ensuite, elle tourne la tête vers la gauche. Vers la fenêtre. Fermée. Elle est fermée. Elle se lève et l’ouvre en grand. Elle n’a pas encore eu le temps de s’en écarter quand quelqu’un, de l’autre côté de la fenêtre, la referme brusquement. D’un coup. En le faisant, une main effleure son visage. Elle recule épouvantée. Et tandis qu’elle recule, elle comprend que la fenêtre ne donne pas sur la rue. Il n’y a pas d’air. L’air ne va pas circuler.

« C’est un rêve » se dit-elle en se douchant. « Ce n’est pas réel. C’est un rêve. » Elle se brosse les dents. S’habille. Enfile ses chaussures aussi. Remonte le volet. Le jour se lève. Le ciel devient rouge. « De colère » se dit-elle. Elle va jusqu’à la cuisine pour préparer son petit déjeuner. Elle l’apporte sur sa table de travail. Allume son ordinateur. Il fait déjà jour.

L’été de ses quinze ans elle avait toujours froid. Après le repas elle s’allongeait, longue et maigre – très maigre – comme elle était, sur une large pierre. Brûlante. Sous le soleil de midi. La pierre était brûlante. Et elle. Immobile. Les yeux fermés. La chaleur du soleil lui brûlait la chair. Lui chauffait les os. Les abeilles bourdonnaient autour d’elle. Elle savait que si elle ouvrait les yeux elle verrait des papillons blancs. Des libellules aux tons dorés et bleus. Des coccinelles. Mais elle ne les ouvrait pas. Agréable. Elle le définirait ainsi. C’était un moment agréable. Le meilleur de la journée.

Elle est obsédée par l’espace. Elle n’accorde aucune valeur au temps. Surtout cette dernière année. Durant laquelle les jours passent très vite et à la fois se suivent lentement. Ils se traînent, indolents, parcimonieux et cependant brefs. Il fait déjà jour et, tout à coup, il fera nuit. Dans l’intervalle, un creux qu’il faut remplir. Ainsi. Jour après jour. Le temps ne la concerne pas. Par contre, elle est obsédée par l’espace. Elle a toujours été obsédée par l’espace. La façon dont nous positionnons nos corps. Comment nous situons les choses par rapport à nos propres corps. La distance que nous maintenons avec les autres corps. Grande. Courte. Si courte que nous en devenons oppressants. Elle sait bien ce que signifie d’avoir un corps sans espace. Un corps qui ne dispose d’aucun espace. Ce qu’elle ne peut pas imaginer c’est un espace sans corps. Un corps. De l’espace. Occuper le moins d’espace possible. Occuper le plus d’espace possible. Occuper le plus d’espace possible est instinctif. Atavique. Propre aux animaux. Et aux hommes. Ils sont. Nous sommes des animaux. « Bien pire que des animaux » pense-t-elle. Et elle se souvient de son chien.

Là dehors, sur la place où donne sa fenêtre, il n’y a personne. Pas une âme.

C’était quand la dernière fois qu’elle avait vu une libellule ?

Son chien la suivait dans toute la maison. Pas ici. Non. Mais dans sa maison. La maison de son enfance. C’était un cabot aux pattes courtes. Il avait une longue queue et un museau fin. Le poil noir avec une marque blanche sur le côté. Une tache étrange. Singulière. Un pâté sur son corps de jais. C’était un chien de dessins animés. Elle l’avait retrouvé un matin dans le verger. Au pied d’un arbre. Mort.

Il n’y a plus de libellules.

Avant. Quand elle allait nager. Et qu’il y avait d’autres femmes dans les vestiaires. Elle cherchait à se faire une place le plus loin possible de leurs corps. Parfois, ils étaient vides. Ça la rendait heureuse. Quand elle trouvait les vestiaires vides. Elle se plaçait au milieu. Devant le miroir du lavabo. C’est alors qu’une autre femme arrivait et se plaçait à côté d’elle. Très près. La poussant presque. Son corps, celui de l’inconnue, bataillait avec le sien à elle pour prendre cet espace. Pour s’emparer précisément de cette place. La seule qui était occupée. Certaines fois, elle se sentait tellement malmenée qu’elle changeait d’endroit. D’autres fois, elle résistait. Mais elle se dépêchait. De se changer. Elle se disait « ceci n’est pas une reddition, mais un renoncement volontaire. »

Il n’y a plus d’abeilles non plus.

« Un frelon asiatique peut tuer entre vingt-cinq et cinquante abeilles par jour » lit-elle.

Ni de papillons blancs.

Elle avait été admise en service de réanimation en mars. Elle était morte en mai. Elle, elle lui écrivait tous les jours. Pendant ses dix jours d’isolement. Sachant qu’elle avait été testée positive. Elle lui écrivait. Elle pouvait lire sa peur entre les lignes. Avant d’entrer à l’hôpital. Avant d’entrer en réanimation. Elle lui écrivait. Et avait continué à lui écrire. Chaque jour. Tout le temps qu’elle avait séjourné en réanimation. Trente-cinq jours. Elle a compté les jours. Même si elle ne pouvait pas lire ses messages sur WhatsApp. Elle lui écrivait. Parce qu’elle voulait qu’elle les lise. Qu’elle se réveille et les lise. « C’est ce qu’on nomme espérance » pense-t-elle. « L’espérance a quelque chose à voir avec l’attente » pense-t-elle encore. « Une attente vaine » se dit-elle. Elle était morte seule. Elle avait laissé seuls ses deux enfants. Elle l’avait laissée, elle, seule. Seule. Seuls. Seule.

L’espace. Putain d’espace. Elle aimerait ne pas avoir de corps. Putain de corps. N’être qu’un cerveau. Un cerveau dans un ordinateur. Elle aime imaginer. Un simple cerveau dans un ordinateur. Son corps est de trop. Les corps tombent malades. Se détériorent. Meurent. Son corps est de trop. Avant, du temps où elle nageait, elle se sentait bien dans son corps. Ses bras. Ses jambes. Plonger dans l’eau. Nager la brasse. Agiter les bras. Quels jolis mots. Nager la brasse. Agiter les bras. Battre des jambes. Nager. Avoir un corps. N’être qu’un cerveau dans un ordinateur.

Parfois elle met de la musique. Elle danse. Elle ressent de nouveau alors que son corps est accueillant. Pour un instant. Un laps de temps très bref. Elle se sent de nouveau bien dans son corps. Pour un instant. « Nous ne sommes que chimie » se dit-elle. Cette idée la tranquillise. Elle se dit « ce n’est qu’une question de chimie. » Elle danse. Ses endorphines se libèrent. Elle, elle danse. Et pendant un laps de temps très bref elle s’étourdit d’endorphines. S’enivre de son corps.

Un homme traverse la place. Fume une cigarette. Le masque sous le menton. Il s’arrête. Revient sur ses pas. Pisse contre un mur. La cigarette aux lèvres.

Trois mois qu’elle n’a pas de travail. Elle a trente-huit ans. Et trois mois sans travail. Elle allume l’ordinateur. Mais ne travaille pas. Elle est / elle était illustratrice. Tous les matins, depuis trois mois, elle se lève quand son réveil sonne. Elle se douche. Se brosse les dents. S’habille. Elle enfile même ses chaussures. Tous les matins. Elle allume l’ordinateur. Pas de mails. Pas de commandes, pas de propositions ni d’invitations. Rien. Elle grignote ses économies. Elle paie son loyer. Les factures d’électricité. De gaz. D’eau. Les charges. Elles grignotent ses économies. Elles les dévorent. Tous les matins elle allume l’ordinateur et entend les bruits que font les voisins. Les sons des autres appartements. Stridents. Invasifs. Violents. Les rasoirs tapotés contre les lavabos. Les chasses d’eau qui résonnent. Les enfants qui pleurent. Des aspirateurs. Des bruits qu’elle n’identifie pas. Des coups de marteau. Des chaises que l’on traîne. Des robinets ouverts. Une perceuse. Un cri. Des sons. Stridents. Invasifs. Violents. Tous les matins.

Tous les matins, elle se lève quand le réveil sonne. C’est ce qu’elle a fait toute sa vie. Depuis la fin de ses études. Travailler. Chez elle. Jusqu’à midi. Tous les jours. Pendant le confinement, elle a continué à faire pareil. Ce qu’elle a toujours fait. Tous les matins. Tous les jours. Ce n’était pas quelque chose d’extraordinaire. Ce n’était pas nouveau. Elle avait fait cela toute sa vie. Elle a continué à se lever quand son réveil sonnait, à se doucher, à se brosser les dents, à s’habiller, à se chausser, à remonter le volet et allumer l’ordinateur. Elle travaillait jusqu’à midi. Ensuite, elle préparait le repas. Un jour par semaine elle descendait la poubelle et allait au supermarché. Jusqu’au jour où elle avait vu qu’on pouvait faire ses courses en ligne. Elle sélectionnait les produits sur son écran. Elle payait avec sa carte. On lui livrait les courses devant sa porte. Elle les ramassait. Sans avoir à sortir de chez elle. Sans avoir à se retrouver nez à nez avec quelqu’un. Il ne restait plus qu’à descendre la poubelle de temps en temps.

Pendant le confinement elle avait encore des commandes. Le coup d’arrêt est venu avec l’été. Ce n’était pas inhabituel. Il y avait toujours un coup d’arrêt en été. Elle a attendu septembre. Mais septembre a été un mois vide. Elle a fait quelques bricoles en octobre. Peu de choses en novembre. En décembre, on a sauvé les fêtes de Noël. Mais pas elle. Depuis, pour elle, il ne s’est rien passé.

Pendant le confinement, elle a rempli de collages un grand cahier noir. Elle l’a divisé en deux parties : « Ce qui s’est brisé » et « Ce qui subsiste ». En décembre, elle en a commencé un autre. Elle n’en a rempli que trois pages. Elle l’a intitulé « L’attente ».

À sa mort, elle avait quarante-deux ans. Elle avait fait des études de musique, mais travaillait dans une papeterie. La papeterie où elle, elle achetait ses feuilles. Ses aquarelles. Ses crayons de couleur. Elle travaillait dans une papeterie et savait jouer du violon. Même si elle n’en possédait pas. Elle avait deux enfants petits, beaucoup de choses à faire et très peu de temps. Elle, elle venait d’arriver dans cette ville. Avait du temps en trop. Et cherchait avec qui le partager. Elles se rencontraient dans la papeterie. Elles parlaient de musique. De livres. D’expositions et de recettes de cuisine. Chacune buvait les paroles de l’autre. Elles étaient seules. Elles étaient desséchées. C’était comme si elles s’arrosaient mutuellement. Elles s’imbibaient de mots. D’idées. Elles fleurissaient. Elles avaient commencé à se voir pour prendre un café. Un verre de vin. Elle lui faisait des petits cadeaux, des choses qu’elle chipait dans la papeterie : une nouvelle gomme. Des encres de couleur. Un bon pinceau. Quand il n’y avait personne dans le magasin, elle plongeait dans l’ordinateur. Pour elle. Par amitié. Elle cherchait des bourses pour elle. Des concours. Tout ce qui pourrait l’intéresser. Elle, elle lui faisait des dessins. Dans les marges, elle notait des choses qu’elles seules pouvaient comprendre. À droite d’un arbre luxuriant chargé de fruits rouges, elle avait écrit : « Vraiment ? » Et aux pieds d’une femme, de dos, qui s’éloignait sur un chemin : « Qu’est-ce qu’un jour normal ? » Elles s’écrivaient tous les jours. Elles s’envoyaient des messages audio si ce qu’elles voulaient se dire était trop long. Ce qui arrivait souvent. Elle, elle lui avait écrit pendant les dix jours de son isolement. Et après. Elle lui avait écrit après aussi. Pendant les trente-cinq jours où elle était restée en réanimation. Chaque jour.

Dans la première partie du cahier du confinement, « Ce qui s’est brisé », elle a dessiné des fenêtres. Une fenêtre sur chaque page. Sur les fenêtres elle a collé des mots découpés un peu partout. Elle découpait. Elle formait des phrases. Elle collait.

Sur une fenêtre fermée où se reflète le paysage extérieur. Elle a collé

Le bocal à poissons

Ne pense pas pouvoir voir au-delà

Sur une fenêtre sombre. Noire. Elle a collé

Une porte ouverte

Une petite pierre sous la porte

Un lieu

Je n’avais jamais eu l’idée d’entrer ici

Et sur une troisième fenêtre, persiennes fermées. Elle a collé

L’encre

Chaque lettre

Dort

Ce sont des conséquences

Il y avait / il y a aussi une fenêtre hors des gonds, déposée. Elle a collé

La vie qui se brise

Elle vit dans cet appartement depuis deux ans. Et presque depuis quatre ans dans cette ville. Elle avait vécu avant dans d’autres villes. Dans beaucoup d’autres maisons. Toujours en tant que locataire. Toujours dans des appartements en colocation. Elle donnait des cours pour survivre. Avec un peu de chance, elle illustrait un livre. Parfois elle vendait un dessin dans un salon. Ou bien on lui accordait une bourse. Une fois on lui a même donné un prix. Il y a deux ans. On lui a donné un prix et on lui a attribué un HLM. Elle allait vivre seule pour la première fois. Un coup de chance. Un coup de chance ?

Traversant. Trente-cinq mètres carrés. Une chambre. Cuisine et salle de bains. Troisième étage. Appartement D. Distant de l’escalier et de l’ascenseur. Au fond d’un couloir. Elle avait emménagé. Il était vingt et une heures lorsqu’elle avait emménagé. Elle était arrivée dans son nouvel appartement, au fond du couloir, avec un tableau, un carton à dessin, une caisse de livres et deux valises. Il n’y avait / il n’y a qu’un seul logement à côté du sien. Appartement C. Les deux portes en angle droit. Murs mitoyens. Pour entrer chez elle il fallait / il faut passer devant chez les voisins. Ce soir-là, les voisins avaient leur porte ouverte en grand. La famille – Mère. Père. Un fils adolescent – était en train de dîner. À l’intérieur. Juste devant la porte ouverte. Dans le couloir il y avait / il y a une fenêtre. Toute proche de la porte de son appartement. En face de la porte du leur. Une fenêtre ouverte. Les voisins dînent. Leur porte est ouverte face à la fenêtre ouverte. Elle les voit. Ils la voient. Elle s’en souvient bien. Leurs regards l’examinent. De la tête aux pieds. Elle aimerait qu’ils ferment leur porte. Ne pas les voir. Et qu’ils ne la voient pas. « C’est obscène » pense-t-elle. Leur intimité exposée. Et la sienne. À nu également. « C’est obscène » pense-t-elle. « Comme s’ils observaient / elle observait à travers un judas » pense-t-elle.

Un judas.

Chaque jour. À chaque fois. Toujours. Elle doit passer devant la porte d’à côté pour arriver chez elle. Au fond du couloir. La première fois, quand elle est passée avec ses affaires (un tableau. Un carton à dessin. Une caisse de livres. Deux valises), elle a remarqué une fente dans le mur. Là où vient se bloquer la poignée de la fenêtre. La fenêtre reste toujours ouverte. Bloquée. Depuis des années. Ils la laissent toujours ouverte. Comme leur porte. Elle veut leur demander de fermer leur porte. Mais elle ne le fait pas. Elle ne leur dit pas de fermer leur porte. Elle dit simplement : « Bonsoir. Bon appétit. »

Elle lit dans un journal en ligne :

« Crise du coronavirus. Nouveaux cas : 77087. Nouvelles hospitalisations : 16314. En réanimation : 3739. Décès : 2354. »

« La semaine d’émeutes se solde par l’arrestation de 129 personnes. »

« «À bas l’islam» : tags sur une mosquée et porte incendiée durant la nuit. »

« Un juge surpris dans une fête clandestine. »

Le ciel est plus serein. Calme, il embrume les toits. Il y a des oiseaux. Sur les branches des arbres il y a des oiseaux. Des merles. Des grives. Un pinson. Un rouge-gorge s’est posé sur le rebord de la fenêtre. Près du jasmin. Qui cette année a fleuri en avance. Les gazouillis des oiseaux se superposent. Se chevauchent. Ils rivalisent entre eux pour voir lequel chante le plus fort. « Les merles gagnent la partie » pense-t-elle. « Ils jouent avec un avantage » se dit-elle encore. Elle se demande si sur les arbres du parc les premières feuilles ont commencé à pousser. Elle imagine les petits bourgeons fragiles d’un vert tendre et pâle, presque transparent, comme ceux qu’elle voit pointer timidement sur les branches des quatre arbres de la place devant chez elle. Elle se demande si les pâquerettes ont fleuri dans le gazon du parc. Et elle imagine l’épais tapis vert brillant parsemé de jaune. Et les merles. Ils se déplacent en sautillant, fiers, avec leurs becs assortis aux fleurs et le noir de leurs corps créant un contraste.

Le deux mai 2020, un samedi, c’est le premier jour où elle est sortie. Le premier jour où tout le monde est sorti. Elle s’est retrouvée, tout à coup, emportée par une marée humaine. Contagieuse et menaçante. Tout le monde courait. Comme si le gardien d’un zoo, par inadvertance, avait laissé toutes les portes des cages ouvertes. C’est comme ça du moins qu’elle percevait les choses. Elle courait elle aussi. Elle fuyait. Non pas l’enfermement. Mais devant eux. Devant les bêtes sauvages. C’est comme ça du moins qu’elle les voyait. Des fauves. Des bêtes humaines. Elles étaient autour d’elle. Voraces. Avides. Anxieuses. Pleines d’une fougue démesurée. Incontrôlable. Les yeux rouges. Gueules grandes ouvertes. Haletantes. C’est comme ça du moins qu’elle les voyait. Et elle courait. Poussée par la peur. Pendant dix-huit jours elle n’avait vu que la caissière du supermarché. Trois fois. Pendant trente jours elle n’avait vu absolument personne. En quarante-huit jours elle n’avait vu qu’un seul être humain. Trois fois. Et à présent elle en croisait des centaines et des centaines. Tous surgissaient tout autour d’elle. De toutes parts. À pied. À vélo. En trottinette. Ils envahissaient les rues. Les trottoirs. Les chaussées. Fébriles. Avides. Perturbés. Ils marchaient. Ils couraient. Ils pédalaient. Quelqu’un avait appuyé sur un bouton – pensait-elle – pour que, pendant une heure, des milliers d’automates se mettent en mouvement en même temps. En accéléré. Elle savait qu’ensuite leurs forces s’amenuiseraient. Qu’ils s’arrêteraient d’un coup. Qu’ils retourneraient docilement dans leurs cages. Paralysés de nouveau. Qu’est-ce qui les retenait dans leur enfermement ? Elle supposait que, comme elle, c’était la peur. Elle n’avait pas pu supporter. Elle avait fait demi-tour. Était revenue chez elle.

Elle se souvient d’avoir lu (et souligné) dans La Grande Tueuse de Laura Spinney le paragraphe suivant :

En 1918, nul ne s’expliquait une telle loterie qui perturbait profondément tout le monde. Cherchant à décrire ce sentiment, Ferréol Gavaudan, un médecin français qui se trouvait à Lyon à ce moment-là, écrivit à Collier qu’il s’agissait de tout autre chose que l’« angoisse aux tripes » qui l’avait saisi au front. C’était « une anxiété plus diffuse, la sensation qu’une horreur indéfinissable s’était emparée des habitants de cette ville ».

« La sensation qu’une horreur indéfinissable s’était emparée des habitants de cette ville. »