2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Bianca

- Sprache: Spanisch

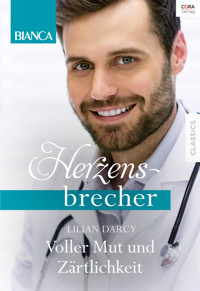

El tocólogo Alec Rostrevor había dado un paso muy arriesgado: se había trasladado a vivir con su pequeño a miles de kilómetros para casarse con la matrona Erin Gray... Cuando todo parecía ir a la perfección, el hijo de Alec cayó gravemente enfermo y tuvieron que suspender la boda. Para colmo de males, apareció la ex mujer del atractivo doctor. De pronto, Erin tenía la sensación de que iba a perder tanto al pequeño al que ya quería como a un hijo, como al hombre con el que estaba a punto de casarse... Pero Alec ya había perdido a Erin dos años antes y no tenía la menor intención de permitir que eso sucediera de nuevo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 230

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2002 Lilian Darcy

© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

La fuerza de los sentimientos, n.º 5473 - diciembre 2016

Título original: Midwife and Mother

Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, Bianca y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-687-8806-7

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

No puede ser una coincidencia –dijo Erin Gray, en parte para sí misma y en parte para el residente de tercer año que acababa de entrar en la habitación número dos de la maternidad del hospital Black Mountain.

–No, claro que no lo es, pero no podemos hablar de ello en este momento –fue la forzada respuesta del residente.

–No, evidentemente, no –replicó ella mientras salía corriendo de la sala de partos empujando la cuna de plexiglás sobre ruedas.

¡Gracias a Dios por ese recado! Le temblaban las piernas, el corazón se le salía del pecho, se notaba mayor de los veintiocho años que tenía y sentía mucho calor, como si alguien la hubiera empujado debajo de un foco con mucho voltaje.

Dejó la cuna en el pasillo y agarró otra incubadora mucho más avanzada para llevarla a la sala de partos mientras intentaba contener todo el cúmulo de sensaciones.

Se agarraba a la incubadora como si su vida dependiera de ella, no la del bebé, y se preguntaba si podría detenerse unos segundos antes de volver a entrar. Tenía que hacerlo. Alec estaba dentro. Alec Rostrevor, residente de guardia en su hospital; a las once menos cuarto de la noche del lunes cuando se le suponía en Londres, al otro lado del mundo y casado con la maravillosa Kate. ¿Qué había pasado?

A través de la puerta de la sala de partos pudo oír las quejas de la mujer que estaba de parto.

–¡No puedo entenderlo! Es espantoso. Odio a esa enfermera.

No se refería a Erin, sino a la irresponsable Tricia Gallant.

Tricia había terminado su turno cuarenta y cinco minutos antes y había asegurado a la mujer que no podía conseguir un anestesista que le pusiera la epidural.

–¡La odio! ¡Quería la epidural!

Sin embargo, ya era demasiado tarde. Sandra Taylor había dilatado completamente y estaba en situación de empezar a empujar. Tenía el pelo oscuro pegado a la cara y un gesto de dolor en los ojos y la boca. Además, se estaban presentando posibles complicaciones. Había roto aguas unos minutos antes y el líquido amniótico no había salido casi transparente como corresponde a un parto sin problemas en la fecha prevista, sino turbio y de un color marrón verdoso.

Erin había comprobado el ritmo cardíaco del feto y había notado que bajaba considerablemente después de cada contracción y no se recuperaba hasta los cien latidos por minutos, como es normal.

Las contracciones eran incesantes. Sandra aspiraba grandes bocanadas de óxido nitroso para intentar calmar el dolor, pero no hacía mucho efecto. Solo había conseguido soltarle la lengua. Durante los diez segundos entre contracciones gritaba exactamente lo que sentía.

–¡Odio a esa enfermera!

A Erin le habría gustado hacer lo mismo.

«¡Te odio, Alec Rostrevor!»

Cuando salió de la sala unos minutos antes para pedir más ayuda, no podía imaginarse, ni remotamente, que iba a tener ese encuentro con el pasado. La cara firme y dolorida de Alec le había dicho que para él no había sido una sorpresa, pero que el destino le había jugado una mala pasada. No había duda de que él estaba en Canberra por ella. Sin embargo, tampoco habría preparado de esa manera el primer encuentro después de dos años.

Tenía que entrar. Tenía que afrontar la inconcebible evidencia de su presencia en un momento en el que no podían ni hablar del asunto y concentrarse en llevar a buen término el inminente nacimiento.

El esfuerzo por controlarse le recordó a Erin las horas de agonía disimulada que tuvo que soportar en la boda de Alec, donde acompañó a Simon, el hermano mayor de Alec, durante la fiesta.

Metió la incubadora móvil y la dejó donde había estado la cuna de plexiglás. Captó la mirada de preocupación de Ian Taylor y le sonrió para tranquilizarlo, pero sin mucho éxito. Él sabía que pasaba algo. Su mujer no; estaba demasiado absorta por el dolor y absorbiendo el gas mientras las contracciones alcanzaban su punto máximo.

Los ojos azules de Alec se dirigieron hacia los de Erin, se encontraron un instante y volvieron a separarse. Erin se sorprendió de no escuchar una colisión. O unos timbales. O una orquesta sinfónica con la sección de percusión en pleno. Durante la boda, él también disimuló los sentimientos. Ella nunca consiguió saber qué pensó ese día, ni que sintió. Había representado perfectamente su papel; dijo claramente los juramentos e hizo las bromas de rigor durante el discurso.

–Esta vez intenta empujar –apremió él a la paciente.

Tenía la cabeza a la altura de las rodillas de ella y trabajaba con las manos para ayudar al dilatado cuello del útero.

–No puedo.

–Sí puedes.

Ian Taylor tomó las manos de su mujer y repitió las palabras de Alec. Erin pensó que Sandra podría soltar una ristra de blasfemias a su marido, pero no lo hizo. En cambio, apretó la mano de su marido y asintió levemente con la cabeza. Cuando llegó la contracción, dio una profunda bocanada de gas y empujó con toda su fuerza.

Sorprendió a Erin y a Alec con su decisión y efectividad. Al terminar la contracción, la cabeza del bebé ya era perceptible.

–Ya habías hecho esto, ¿verdad Sandra? –dijo Alec con un tono cariñoso y respetuoso que surtía efecto en el noventa y siete por ciento de los casos.

–Sí –gruñó ella–, tres veces, pero en Estados Unidos, ¡donde te ponen la epidural si la pides!

Alec soltó una breve risotada.

–Muy bien, Sandra, otra vez y estará fuera –dijo él–. No desperdicies fuerza criticando al personal. Estamos curtidos y no servirá de nada.

Ella reunió fuerzas y volvió a empujar mientras su marido esbozó una débil sonrisa ante el sentido del humor autocrítico del médico. Ian estaba nervioso, pero no se lo demostraba a su mujer y hacía todo lo posible por animarla.

Sandra había estrujado, arañado y retorcido la mano de su marido durante dos horas hasta hacerla sangrar, pero él ni siquiera se había dado cuenta.

Era uno de esos maridos maravillosos a los que Erin adoraba. A veces se quedaban perdidos en medio de la excitación posterior al parto y nadie recordaba que para ellos también era una situación muy difícil. Ella habría deseado decirle que no se preocupara por el Humidicrib, que sólo era una medida de precaución, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo sin asustar a Sandra también.

Después de unos empujones apareció la cabeza y un poco después la cara, azul y resbaladiza. Tenía el cordón umbilical alrededor del cuello y Alec lo soltó con mucho cuidado. Al mismo tiempo murmuró algo incomprensible que seguramente no tenía ningún sentido, pero que por algún motivo resultaba muy tranquilizador y sabio, como siempre.

Erin limpió la cara del bebé. Se sentía abrumada por la proximidad de Alec y anhelaba tocarlo pese a todo lo que sentía. Su calidez y olor eran muy conocidos y tan embriagadores y maravillosos como habían sido siempre. Le resultaba especial el movimiento de la camisa sobre la piel, la inclinación de la barbilla cuando se concentraba, la forma de pasar la lengua por el interior de la mejilla y la caída del pelo sobre la nuca. Recordaba con toda claridad lo que sintió cuando la acarició allí, aunque solo lo hubiese hecho una vez inolvidable.

–Muy bien, perfecto –dijo él–. Gracias.

Ella se apartó con la respiración entrecortada y sintiendo un alivio momentáneo.

Alec intentó girar el bebé para pasar los hombros por la parte más estrecha de la pelvis. Erin esperó el maravilloso momento en el que el bebé termina de salir y se desliza como una medusa consistente, pero no sucedió así.

Estaba atascado.

Sandra se preparaba para volver a dar uno de sus empujones de campeonato mientras luchaba contra la desagradabilísima sensación de tener un bebé atascado a medio camino.

–Aguanta, Sandra, ¿puedes? –dijo Alec con tranquilidad.

Pasó la mano por detrás del cuello del bebé para realizar la maniobra correcta. Estaba concentrado y con los ojos entrecerrados.

–Ahora, con todo tu fuerza.

Ella empujó y él empezó a tirar. Erin contuvo la respiración e Ian sujetó los hombros de su mujer. Él tenía los ojos cerrados y la cara congestionada como si fuese quien estaba haciendo el esfuerzo.

De repente, antes de que la situación fuese preocupante, Alec consiguió liberar los hombros y el niño, porque era un niño, salió como el corcho de una botella de champaña. Alec soltó el aire que había estado conteniendo y consiguió agarrar al bebé antes de que se cayera de la mesa.

–¡Vaya! Lo he pillado por los pelos. Es un niño. Enhorabuena, Sandra, lo has hecho muy bien.

–Sí, sabíamos que era un niño –dijo ella con la voz quebrada–. Otro niño maravilloso. Por fin está fuera y ha terminado todo.

Ella suspiró aliviada y se tumbó con los ojos cerrados. Quedó derrotada, agotada y exultante. Mientras, el bebé estaba más azul de lo normal y demasiado silencioso. Erin empezó a darle un masaje cuando notó que Alec se acercaba dispuesto a intervenir. En ese momento, el recién nacido rompió en un profundo llanto y la piel empezó a tornarse rosa.

Erin lo dejó en brazos de su madre, que lo acunó con los ojos cerrados, de forma que no se dio cuenta de la máscara de oxigeno que le puso Erin durante un minuto o dos, hasta que el color mejoró considerablemente.

Era un niño muy grande, a simple vista pesaría más de cuatro kilos.

–¿Ya tiene nombre? –preguntó Alec mientras sacaba el cordón umbilical–. Empuja un poco más, sin fuerza pero constantemente. Está saliendo la placenta.

–Se llama William –contestó ella mientras obedecía las órdenes.

–¡Ah, William! Como mi hijo.

Nadie se dio cuenta por su gesto que él sabía que estaba lanzando una bomba de mano hacia Erin.

Era su hijo y de Kate.

Tampoco era tan raro que tuviera un hijo. Según las estadísticas, las parejas, sobre todo las casadas, seguían teniendo hijos.

Las personas casadas tenían hijos y, a veces, se divorciaban. ¿Estaba divorciado Alec? ¿Estaba Kate con él? Seguro que no. Aunque era difícil imaginarse a Alec sin Kate, la fabulosa y segura de sí misma mujer de treinta y dos años.

Al margen, Erin no podía imaginarse a su hijo.

Todo le dio vueltas y durante un buen rato no pudo respirar. Era demasiado. Demasiadas emociones para una noche cualquiera.

–Ya sale –dijo Alec.

–Sí, lo noto.

Sandra Taylor sangraba una sangre más espesa de lo normal.

–Tranquila. Volveremos a meter el útero en la cavidad pélvica, que es donde debe estar.

Unos minutos después, todo parecía controlado otra vez. Alec administró un analgésico local a Sandra y le dio unos puntos. Deseó buena suerte a los señores Taylor y les dijo que tenían un hijo sano y precioso.

–Al final no hemos necesitado la cuna Rolls Royce –dijo señalando hacia la incubadora.

William estaba en brazos de su madre.

Luego, desapareció después de otra mirada muda y atormentadora; esos ojos azules claros como el cielo australiano en verano…

Dado que Erin tenía mucho trabajo todavía con la madre y su recién nacido, no pudo ir detrás de él para pedirle una explicación y decirle que ese noviembre de hacía dos años en Inglaterra podría haberse levantado en la iglesia y poner objeciones a su matrimonio.

Quizá era lo que debía haber hecho, pensó mientras ayudaba a Sandra. Para ver la reacción de Alec. Por lo menos habría sabido…

–He cambiado de idea –dijo animadamente Melusine Rostrevor en un ruidoso pubde Londres–. Me gustas como cuñada.

–A mí me parece bien –corroboró Erin tranquilamente.

No se tomaba la idea muy en serio. La verdad era que estaban algo achispadas después de un cóctel con el estómago vacío. No era nada muy grave cuando estabas soltera, con un buen trabajo y tenías veinticuatro años.

La esperaban dos semanas de vacaciones. Dos semanas lejos del hospital donde ella y Mel trabajaban y dos semanas lejos del verano de Londres, que para una australiana apenas merecía ese nombre.

Melusine, a quien todo el mundo menos sus padres llamaba Mel, se iba con su familia mientras Erin iba a pasar una semana en París antes de encontrarse con Mel en Tunbridge Wells.

–Voy a liarte con mi hermano –dijo Mel muy convencida mientras volvía a levantar la copa–. Simon necesita a alguien como tú. Si no, a los cuarenta estará insoportable.

–Estupendo –accedió Erin.

–En serio, es muy amable.

–Perfecto. Me encantaría ser tu cuñada.

–De verdad…

–De verdad, si no dejas de intentar convencerme, voy a pensar que le pasa algo, Mel.

Las dos llevaban tres meses compartiendo piso y se llevaban de maravilla. El piso era de Mel y Erin creía que alquilaba la habitación libre más por la compañía que por la necesidad económica. Igual que pensaba que su trabajo como enfermera no era algo vocacional sino algo que podría contar en el futuro como una experiencia apasionante. Los Rostrevor, como Erin había sabido rápidamente, estaban muy bien situados. Era una familia muy antigua con tradiciones férreas, según le había explicado Mel unas semanas antes.

–El hijo mayor entra en el ejército. El segundo se dedica a los negocios y nos mantiene a cuerpo de rey gracias a sus consejos sobre inversiones. Los hijos siguientes, si los hay, eligen una de las posibilidades anteriores y las hijas no cuentan en absoluto. Se nota en los nombres, ¿no? Alec y Simon son nombres formales y sensatos, mientras que Melusine es frívolo y extravagante. Lo cual es una ventaja, que las hijas no cuenten, porque si no, sinceramente, menuda presión…

A esas alturas, Erin no estaba muy convencida de lo de la presión. Simon, el mayor, estaba, efectivamente, en el ejercito y le iba tan bien que seguramente estaría muy contento. El segundo, Alec, no se dedicaba a los negocios, sino que era un médico recién licenciado que iba a hacer las prácticas en el mismo hospital donde trabajaban Erin y Mel; Erin de comadrona y Mel en el quirófano. ¿A eso lo llamaba presión?

Mel cantaba las alabanzas de Alec constantemente y aseguraba a Erin que estaría encantada de trabajar con él. Sin embargo, había decepcionado a su hermana con la cuñada que había elegido para ella. A Mel no le gustaba nada Kate Gilchrist, la novia de su hermano.

–Pero, claro, ella es fabulosa y repugnantemente adecuada. Los hombres son idiotas, es lo único que puedo decir –solía ser el ácido comentario de Mel.

Erin fue a París con otra amiga australiana y luego fue a la casa de los Rostrevor a pasar una semana con Mel.

El primer día, Erin conoció a Simon. Le gustó, pero no sintió ni el más remoto flechazo de ningún tipo. Dos días después, conoció a Alec.

De inmediato se sintió profunda y secretamente enamorada bajo el delicado cielo del verano inglés. Le gustaba todo de él: su risa casi infantil y contagiosa; sus opiniones reflexivas y prudentes; sus destellos de genialidad en la pista de tenis; su fondo de hastío infinito.

Quizá lo que más la enamoró fue su cuerpo. Era el recipiente que contenía su alma, el instrumento en el que se tocaba la música de su personalidad.

Adoraba su figura esbelta y ligeramente musculosa y su color claramente inglés: la piel pálida que se tostaba con un tono dorado, los ojos como el reflejo del sol en un lago cristalino, el brillo del pelo que era como las vetas en una madera noble. Adoraba la discreta carnosidad de sus labios y la rectitud de su nariz.

También adoraba su masculina elegancia mezclada con momentos de cierta torpeza. Como la vez que jugando al tenis subió a la red para golpear una pelota con un movimiento gimnástico y acabó sentado en el suelo con la raqueta entre las piernas. Kate estaba presente y le gritó que no hiciera el payaso. Ella no se movió del otro extremo de la pista y él se limitó a sonreír de medio lado.

En realidad, si lo pensaba… probablemente ese hubiera sido el momento en el que todo se cristalizó en el corazón de Erin. Ella estaba en la cabaña de madera que había junto a la pista de tenis. Debía estar sirviendo té de un termo, pero estaba distraída por el juego y por otras cosas. Como intentar no mirar demasiado a Alec. O a Kate. Se preguntaba por qué se sentía tan incómoda con esa mujer, cuando era el encanto y la amabilidad personificados.

Vio cómo Alec corría hacia la red, cómo saltaba, cómo chocaba contra la red y oyó el golpe de los huesos contra el suelo. El corazón le dio un vuelco y derramó el agua caliente sobre sus zapatos. Dejó el termo con un pequeño golpe y casi salió corriendo hacia él, pero comprendió que esa no era su misión.

Lo habría ayudado a levantarse y habría rodeado con sus manos ese adorable cuerpo masculino firme y compacto.

Mientras, Kate puso los ojos en blanco encantadoramente y se preparó para el punto siguiente.

Erin volvió a tomar el termo y ofreció té a Simon mientras el corazón se le hundía como un ascensor sin frenos en un rascacielos de Nueva York.

«Estoy enamorada de él».

Sí, sin duda, ese fue el momento.

A partir de entonces la idea de ser la cuñada de Mel dejó de ser un juego entre las dos y se convirtió en algo que le recordaba demasiado la dolorosa situación de La Sirenita, el cuento de Hans Christian Andersen.

Mel, que no sabía nada, seguía invitando a Erin a la casa familiar para arrojarla en brazos de Simon. Erin no se atrevía a confesar por qué no estaba interesada en Simon, lo que hacía que Mel pensara que sí lo estaba. Erin, además, no quería arriesgarse a perder la amistad de Mel si rechazaba las invitaciones, por lo que seguía yendo.

Resistió unas navidades nevadas en las que amigos y familiares de los Rostrevor pasaban horas sentados frente al fuego charlando en grupos de tres o cuatro y, de vez en cuando, de dos. También salieron cubiertos por sombreros y grandes abrigos a dar largos paseos por los campos nevados. Ese año, Kate no fue y Erin se sentía torturada por la ilusión de tener a Alec para ella sola.

Él no hizo ni dijo nada que Kate hubiera podido censurar, pero consiguió un ramo de hojas de eucalipto del invernadero de un amigo.

–Pensé que a lo mejor añorabas tu hogar –le dijo al ofrecérselo.

También evitó que quedara como una estúpida al quitarle amablemente el sombrero fucsia y amarillo que se había puesto en la comida y que todo el mundo se había quitado hacía una hora.

Las navidades siguientes él no fue, lo cual resultó ser mucho peor.

–Está con la familia de Kate –le informó Mel como quien no quiere la cosa–, pero espera pasar una tarde por aquí.

Erin pasó los tres días en ascuas, pero él no apareció.

Mientras, en Londres, una vez terminadas las prácticas, Alec pasó al servicio de Ginecología y seguía apareciendo por el turno de Erin para ayudar en partos. Erin enseguida empezó a sentirse como si caminara sobre cuchillos cuando estaba en presencia de Alec, sobre todo si también estaba Kate.

Hasta casi el final…

–Déjalo para después de la ducha, Sandra –propuso Erin a la paciente.

–Tienes razón –asintió Sandra–. Quizá con la ducha me tranquilice un poco.

Su marido estaba encantado con William en brazos. El niño había pesado cuatro kilos y trescientos gramos y había superado todas las pruebas. Estaba perfectamente arropado, como les gusta estar a los bebés, y muy despierto.

Sandra, que todavía se movía torpemente, se duchó y se puso un camisón precioso. Luego se sentó en una silla de ruedas con el bebé y Erin los llevó a la habitación con Ian detrás. A partir de ese momento, otra enfermera se hizo cargo y Erin volvió a la sala de partos.

Alec la esperaba en el cuarto de enfermeras.

–Tengo que ordenar la sala –dijo ella sin saber muy bien si se lo decía a sí misma o a Leigh Ryan, otra enfermera que estaba descansando.

–Tengo que hacerte un par de preguntas mientras la ordenas –dijo Alec para que Leigh se enterara.

Se levantó con esa mezcla de elegancia y brusquedad que Erin había adorado siempre y la siguió.

Cerró la puerta de la sala de partos.

–No voy a hablar de eso en este momento –dijo ella a la defensiva–. Por lo menos, déjalo hasta mañana. Tengo trabajo.

–No –replicó él–. ¡No!

Él no estaba tan cerca como podría haberlo estado, pero ella percibía claramente la presencia de su esbelto cuerpo. Tenía la cabeza metida entre los hombros, las mandíbulas apretadas y se movía con inquietud. La atracción física le producía estragos en la respiración.

–¿Y dejarlo toda la noche en el aire? –continuó él–. No podría soportarlo. Sin saber si…

–¿Sin saber? –susurró ella secamente mientras avanzaba un paso–. Cómo te atreves a hablar de no saber cuando me dejaste…

–¡Tú te fuiste del país! –replicó él.

–¡Las horas previas a la boda fueron insoportables!

–Había prometido a Kate…

–En cuanto a los días siguientes…

–Cuando Kate y yo volvimos de la luna de miel tú ya te habías ido. Mel me dijo que habíais discutido y que te habías ido sin más. Estaba dolida.

–Lo… lo sé. No podía soportar la idea de estar en contacto con ella y escuchar noticias tuyas como si fuera una charla sin importancia.

–Desapareciste de improviso.

–¿Esperabas que me quedara para escuchar cómo me decías que después de todo querías a Kate?

–No es lo que pasó. Podría haberte dicho que…

–Entonces, ¿qué pasó? –concluyó ella. Era como un punto final para las frases inconclusas cargadas de reproches.

Él dio unos pasos y se giró. Echó la cabeza hacia atrás con impotencia y se revolvió el pelo oscuro. Era del tipo de hombres a los que les resultaba más fácil tragarse las emociones o burlarse de ellas que ponerlas encima de la mesa como le estaba exigiendo Erin.

Sin embargo, ella tenía que darle un margen de confianza por intentarlo, por tomárselo en serio. Su rostro había adoptado una expresión firme y decidida y los ojos dejaban claro que no iba a permitir que se mantuviera en sus trece. A pesar de la tensión que transmitía, una vocecilla traicionera en la cabeza de Erin le decía que estaba absolutamente magnífico en ese estado. Despeinado, las manos crispadas en los costados, la camisa remangada que permitía ver los musculosos antebrazos.

–Pensaba que lo habrías supuesto –dijo él lentamente. De repente se hizo un silencio abrumador–. Kate estaba embarazada.

Erin no sabía cuántas veces había revivido ese mágico día de noviembre de dos años y medio antes cuando él le dijo, por fin, lo que sentía.

Habían salido juntos del hospital de madrugada, después de una noche complicada y con mucho trabajo.

–Te llevo a casa –le dijo él.

Ella aceptó porque intentaba comportarse con normalidad. Como se habría comportado si él fuera un amigo que era hermano de Mel.

No era mucho mayor que ella. Solo le llevaba tres años, tenía veintinueve en aquel momento, y como no había empezado Medicina directamente al terminar el colegio, seguía al principio de su carrera profesional. No era alguien que en otras circunstancias le habría parecido intimidante, ya que ella tenía tres hermanos mayores.

Él propuso, bastante inexpresivamente, que podía ir a algún sitio a tomar café y cruasanes y ella aceptó porque creía que ya estaba acostumbrada a esa sensación de vivir en vilo. Llevaba haciéndolo más de dos años y solo faltaban tres días para la boda entre Alec y Kate, que se había pospuesto tantas veces y que tantos problemas había tenido.

–Tengo que decirte que ha ocurrido algo bastante complicado y extraño, Erin.

No dio muchos rodeos para abordar la cuestión. Estaban esperando a que les sirvieran lo que habían pedido. Hablaba con dificultad, como una olla de presión que suelta vapor por una válvula floja.

–¿De verdad? –dijo ella jocosamente mientras observaba los dedos de Alec que jugueteaban con el azucarero.

–Sí. He comprendido que estoy completamente enamorado de ti.

¿Quién ha hablado de los inhibidores del apetito? No pudo probar bocado y apenas pudo dar dos sorbos de café. Hizo la súbita confesión con expresión de sufrimiento, como si no se atreviera a esperar que ella podía corresponder a sus sentimientos y como si le hubiera costado un esfuerzo inmenso llegar a ese punto.

¿Había contestado ella algo ligeramente coherente? No podía recordarlo. Quizá se hubiera limitado a mirarlo. Solo sabía que repentinamente estaban besándose a través de la mesa con las manos entrelazadas. Las bocas ardientes e insaciables se devoraban y las palabras salían a borbotones.

–Yo nunca… Pensaba… Y Kate… –dijo ella.

–Lo he sabido siempre –dijo él con voz lastimera–. En mi corazón. Ahora me doy cuenta. Sin embargo, no en mi cabeza –se sujetó la cabeza entre las manos. Tenía los ojos entrecerrados–. Lo he comprendido hace unos dos días. Tenía… no sé… miedo.

–¿Tú, Alec? –preguntó ella con voz ronca–. ¿Miedo? Pensaba que no sabías lo que era tener miedo.

–No, no es eso –concedió él–. Bloqueado. Temeroso de decepcionar a mis padres otra vez. Ya te lo conté, ¿no?

–Sí, las navidades anteriores. Frente al fuego, mientras todo el mundo dormía después de comer el pavo.

Ella recordaba la escena con toda claridad. Él miraba fijamente el fuego mientras le contaba la historia de su vida de forma errática. Ella comprendió a lo que se refería Mel cuando hablaba de presión. Había ido a un conocido colegio privado donde no tuvo un temperamento los suficientemente temerario como para ser muy apreciado. Pasó un año dedicado a negocios que no le interesaban lo más mínimo y que lo sometían a una tensión e infelicidad que hicieron que se rebelara contra la idea de ser un financiero, lo cual supuso que el señor y la señora Rostrevor le retiraran la palabra durante más de un año. Estuvo seis meses intentando ser actor en series de televisión, pero tuvo que dejarlo: «No tenía gracia, desgraciadamente». Intentó la ebanistería: «Demasiado serrín, en el suelo, no en mi cabeza». Ella notó que hasta ese momento no había sido capaz de bromear sobre esos asuntos y que incluso al cabo del tiempo, los chistes eran un poco forzados.

De repente sintió la vocación por la Medicina como un destello y no se lo pensó dos veces. Le entusiasmó. Se reconcilió ligeramente con sus padres e intentó complacerlos con inversiones en Bolsa. A la avanzada edad de veintidós años había perdido unas setenta mil libras que había heredado de su abuelo.

–Sinceramente, no podía importarme menos. No era nada si se comparaba con la pérdida de un paciente, lo que ocurrió en circunstancias trágicas por esas fechas.

Sus padres no aprobaron la elección de su carrera hasta que decidió especializarse en Ginecología; entonces consideraron que podía alcanzar cierta categoría. También por esas fechas había anunciado su boda con Kate Gilchrist, a quien sus padres adoraban. Casi todo el mundo lo hacía. Era encantadora con todos, procedía de una familia excelente, estaba a punto de conseguir una triunfal carrera como actriz y era muy, muy hermosa.

–¡Dios mío!, era un idiota –dijo Alec mientras besaba las manos de Erin a través de la mesa–. Primero fue aquel verano, más tarde en navidades y luego constantemente. No dejaba de pensar que eras esa amiga de Mel llegada de las colonias tan deliciosa, con una sonrisa bellísima y unos ojos radiantes.

–¿De las colonias? Británico arrogante.

–Tienes razón. Lo era, pero me he dado cuenta.