Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Bóveda

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Fondo General - Narrativa

- Sprache: Spanisch

La resplandeciente Roma del Renacimiento baila al borde del abismo entre festejos y conspiraciones. Solo el cardenal Alessandro Farnese reconoce el peligro y desea, con el apoyo de su hija Constanza, convertirse en Papa, para así salvar la Ciudad y la Iglesia, Sin embargo, su lucha por la cátedra de San Pedro exige sacrificios personales. ¿Cuántos de sus seres queridos tendrán que morir en el camino? Una investigación sagaz y una narración cautivadora. Una mirada a los mecanismos internos del Vaticano y, al mismo tiempo, la historia de una poderosa familia en cuyas manos estuvo el destino de la Iglesia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1039

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

PRIMER LIBRO La muerte del hermano

SEGUNDO LIBRO El voto

TERCER LIBRO Conócete a ti mismo

CUARTO LIBRO En enaltecimiento del Señor

QUINTO LIBRO Apocalipsis

Epílogo

Personajes

Aclaraciones adicionales

Notas

Créditos

Frederick Berger

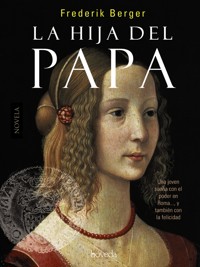

La hija del Papa

Para Patricia

PRIMER LIBRO

La muerte del hermano

Capítulo 1

Roma, palazzo Farnese - 10 de abril de 1513

Constanza Farnese disfrutaba de la vida. Fuera, en la calle, bramaba la tempestad, y un viento violento sacudía los postigos, pero a ella no le preocupaban aquellas sacudidas y rugidos, ni siquiera el repentino trueno que estalló como una explosión, seguido a continuación de estridentes gritos infantiles.

Desde la elección de León X como nuevo Papa, reinaba en Roma sobre la casa Medici una atmósfera risueña que se extendía a la familia Farnese. Si bien era verdad que el padre de Constanza, Alessandro, cardenal desde hacía veinte años, no había sido elegido él mismo Sumo Pontífice, sí había sido responsable de que la tiara reposara sobre la cabeza de un amigo de la familia y esperaba, como la mayoría de los romanos, el inicio de una edad dorada: los ducados corriendo a espuertas, encargos a los artistas más importantes, el jolgorio de las procesiones, del teatro y de la música. La Roma aeterna, que durante el reinado de los últimos Papas había despertado del sueño de la Edad Media, se estaba convirtiendo en el centro del mundo, meta de todos los peregrinos; y ella, la única hija fémina y favorita de su padre, crecía entre el esplendor y la abundancia, en el poder y el señorío de las familias dirigentes de Roma.

Embriagada de alegría, bailó por su dormitorio y se admiró a sí misma frente a su espejo de marco dorado colgado de la pared. El orgullo relucía en su mirada mientras contemplaba su nuevo vestido de seda azul oscuro, con lirios bordados, cuyo cuello púrpura acariciaba su fina garganta y cuyo escote dirigía la mirada a su floreciente feminidad. Parecía una condesa, y como tal quería presentarse en los grandes festejos del día siguiente.

En realidad, debía estar pendiente de sus hermanos Paolo y Ranuccio, que chapoteaban en la tina en la que tomaban un baño pero, ¿para qué estaban las camareras y criadas? Como futura contessa tenía mejores cosas que hacer que ejercer de niñera y vigilar a sus traviesos hermanitos. Ranuccio, el menor, de cinco años de edad, era el más difícil de controlar. A menudo retozaba por las habitaciones como un cachorrillo emitiendo una y otra vez grititos de gozo, o recorría la casa montado en un caballo de juguete, agitando belicoso una espada de madera. En aquel momento, no obstante, no se le veía por ninguna parte, por lo que probablemente hubiera ido a buscar a Paolo para iniciar alguna guerra de chapoteos. Paolo, de nueve años, solía ser más tranquilo y contenido, y apenas necesitaba supervisión. Solo cuando se metía en la tina del baño le entraban ganas de salpicar y alborotar.

No era nada fácil para ella ser hermana mayor de tres chicos, y no era solo porque Ranuccio casi nunca le obedeciera. Estaba, además, Pierluigi, que había llegado al mundo tres años después que ella, en un sucio establo igual que el niño Jesús, pero las semejanzas con éste terminaban ahí. Si Jesús había sido una criatura adorable de rizos rubios, Pierluigi, bajo sus hirsutos mechones oscuros era, por el contrario, malintencionado, mentiroso y descarado. Disfrutaba torturando animales, y a sus hermanos pequeños, particularmente a Paolo, que no sabía cómo defenderse. Se atrevía incluso con ella, la mayor. Cuando no había nadie mirando, le propinaba empujones y codazos. En una ocasión, la muchacha le contestó con un bofetón, y entonces él la golpeó tan fuerte que hizo que le sangrara la nariz. Después de aquello su padre le había propinado una buena tunda de palos, sin lograr mejorar su comportamiento.

Pierluigi había estado a punto de costarle la vida a su madre durante su nacimiento, y casi parecía que quisiera atentar contra las de sus hermanos. Solía inmovilizar con alguna llave a Paolo y estrangularlo hasta que se ponía azul. Por suerte eran escasos los momentos en los que ambos se encontraban solos en una habitación y las malas artes de Pierluigi se mantenían sin vigilancia. En la mayoría de las ocasiones, había algún sirviente rondando por los pasillos, o alguna criada aparecía por la estancia. La famiglia Farnese se componía, ciertamente, de cientos de miembros pero, puesto que el palazzo era grande, reconstruido y ampliado continuamente desde que ella tenía uso de razón, y dado que, por causa de una construcción compleja, eran frecuentes las reestructuraciones que mantenían muy ocupado al servicio, se daban ciertos momentos en los que faltaba la necesaria supervisión.

En aquel preciso instante, no se veía a ninguna doncella por ninguna parte, ni a Ranuccio, y por suerte tampoco a Pierluigi, ni siquiera a la mamma. Constanza se volvió sonriente hacia el espejo y se colocó las perlas que, sobre la frente, justo al inicio de la línea del pelo, subrayaban la raya que dividía su melena. No había sido tarea sencilla sujetarlas ahí; Bianca, su doncella, la había ayudado, pero ya comenzaban a soltarse.

Las perlas brillaban con tonos nacarados sobre la pura y alta frente.

Constanza se inclinó sobre una rodilla, bajó la cabeza como si quisiera besar el anillo de un Papa invisible, se enderezó de nuevo y miró a la lejanía con el orgullo de una condesa...

De pronto, se oyeron más gritos. Sin embargo, en esta ocasión no había estallado ningún trueno o relámpago. La tormenta parecía haberse alejado.

Constanza agudizó el oído: no solo había sido un grito, sino muchos que se repetían, desesperadas llamadas de socorro, llantos histéricos, carreras... Se dirigió apresuradamente al origen de aquel escándalo, que debía encontrarse en el baño, puesto que todo el mundo, incluidos los mozos de cuadra, subían a toda prisa las escaleras. Constanza reparó entonces que sí debía haber prestado atención a sus hermanos, puesto que Baldassare Molosso, su maestro y tutor, no se encontraba aquel día en el palazzo; puesto que las perezosas criadas siempre buscaban excusas para irse a tontear con los obreros...

En torno a la tina se arremolinaba la famiglia, incluido Ranuccio, que aullaba, más que lloraba, y antes de que Constaza llegara a ver a su madre, descubrió a Paolo tendido en el suelo, desnudo y mojado, inmóvil, pálido, espantosamente pálido, con una blancura de un tono mortecino.

Entonces, apareció su padre. Prácticamente voló en su sotana, se arrodilló junto a Paolo, le cogió de la cara, le abrazó contra su pecho. De la boca de Paolo salió agua. Agua, no sangre. Sin embargo, no tosió, los brazos le colgaban inertes, los ojos miraban ciegos al techo.

Su madre se arrojó sobre ambos, arrancó a Paolo de los brazos de su padre, lo sacudió, lo golpeó en las mejillas, lo apretó contra ella, lo besó, lo llamó por su nombre, desesperada, una y otra vez...

Paolo no se movió.

Paolo no despertó.

Paolo estaba muerto.

Lentamente y con cuidado, la madre lo depositó sobre el suelo, comenzó a sollozar con vehemencia y escondió la cara en un pañuelo.

Los gritos y el gentío crecieron por igual, llamaban suplicantes a un médico.

El padre cerró los ojos vacíos e inertes de Paolo, hizo la señal de la cruz, tomó una de sus manos y se la colocó en la mejilla.

No sirvió de nada.

La soltó lentamente, cerró los ojos, juntó sus manos frente al rostro, como en una oración, pero no dijo nada, ni siquiera movió los labios. Tras unos instantes mandó envolver a Paolo en un lienzo claro. Una vez cumplido su deseo, lo alzó y lo transportó despacio, precedido por la madre, que iba deshecha en lágrimas, hasta la capilla de la casa. Los lamentos crecieron a su alrededor. Con sumo cuidado, colocó el pequeño cuerpo ante el altar y tiró del paño. Posó delicadamente la mano sobre el pecho de Paolo, rezó una oración en voz baja, le apartó el pelo de la frente y le besó los ojos.

La madre se arrodilló junto a ellos, abrazó una vez más a Paolo y lo posó de nuevo, vacilante. Cuando se levantó, su mirada empañada en lágrimas se cruzó con la de Constanza y se clavó en la muchacha.

Ésta se escabulló en silencio por la galería de mármol blanco hacia la habitación. Sentía la mirada de su madre en la nuca, le dolía como una quemadura. Obediente, había cuidado de los dos niños durante un rato, por lo que Bianca, que debía bañar a Paolo, creyó que podía alejarse. Quizá solo pretendía ir a recoger una toalla caliente. De improviso había aparecido Pierluigi, con aquella expresión infernal que no prometía nada bueno, y se había dedicado a salpicarla hasta que logró empaparla, mientras empujaba a Paolo bajo el agua. Siempre era igual, Pierluigi tenía que molestar a todo el mundo.

Llevaba puesto el vestido de seda del possesso, el desfile festivo del nuevo Papa con la consiguiente celebración, y no quería que tuviera manchas: odiaba la humedad. Por eso había dejado a Paolo solo con sus hermanos pues, al fin y al cabo, Bianca iba a volver en seguida y, además, ¿quién se ahogaría en la tina del baño?

¿Quizá Pierluigi...? ¿Quizá sin querer...?

¿Y a dónde había ido Ranuccio?

¿Cómo podía ahogarse alguien en los pocos minutos que estuviera sin supervisión? Paolo, a sus nueve años, ya no era un niño pequeño.

Constanza se arrojó sobre la cama. Las lágrimas manaban de sus ojos: ¿sería realmente responsable de la muerte de su hermano? Paolo siempre había sido tan bueno, tan callado y tan tierno, que nunca había sido capaz de defenderse de Pierluigi, mucho más teniendo en cuenta que Pierluigi era un año mayor, y más fuerte que él. Quizás, en aquel momento en que nadie miraba, le había empujado bajo el agua durante demasiado tiempo y finalmente...

No podía haber sido a propósito.

—Aquel pensamiento rondó su mente, y su frente se cubrió de sudor. Solo podía haber ocurrido así. El incordio y el fastidio se habían vuelto de pronto algo mucho más serio.

Cuando el cojín sobre el que apoyaba el rostro estaba ya empapado, oyó que llamaban. Rosella se encontraba en la puerta.

—Tu padre te espera en el estudio.

El rostro deforme y tuerto de la doncella de su madre estaba fijo en ella, como grabado en piedra.

Constanza pasó agachada ante la erguida figura de Rosella y se dirigió con discreción al estudio de su padre, donde aguardaban sus dos progenitores. Constanza iba a arrojarse llorosa a los brazos de su madre, pero un agrio toque de atención de su padre hizo que se detuviera en seco.

—¿Por qué no te quedaste cuidando a tu hermano como se te ordenó?

—Pierluigi me salpicó —lloriqueó ella, encogiéndose.

Su padre alzó la mano, como si fuera a abofetearla, pero más bien se trató de un gesto de nerviosa impaciencia, que viniera a mostrar lo ridículo de aquella excusa. El hombre se volvió, miró un momento por la ventana y se pasó la mano, inquieto, por el rostro.

—Bianca debía lavar y secar a Paolo —gritó Constanza—, y había criadas por todas partes...

La expresión de su padre cortó el reguero de palabras. Ella le quería, y sabía que, aun siendo solo una muchacha, era todo su orgullo. Él amaba a todos sus hijos, jugaba con ellos a las cartas, incluso disfrutaba, tan travieso como ellos, cuando realizaba imitaciones cómicas de sus compañeros cardenales y de la forma de caminar de Baldassare Molosso, que agitaba con afectación los brazos y tropezaba una y otra vez con su propia ropa...Y también salía a cabalgar con ellos por los viñedos, e incluso luchaba con Pierluigi, naturalmente jugando y con una espada de madera, y componía versos con ella, su única hija, y recitaba a Horacio y Lucrecio...

—¡Lo siento mucho! —exclamó Constanza, rompiendo de nuevo a llorar.

—Eso no arregla nada —repuso su madre con voz apagada.

—¿Sabes lo que ha descubierto el médico? Paolo debió golpearse con fuerza la nuca contra el borde de la tina, o haber recibido un impacto seco con algún otro objeto —su padre la miró, fulminante—. ¿Viste cómo Pierluigi...?

Rosella, que se encontraba de pie en la puerta, miró hacia alguien en el pasillo.

—¡Eso es mentira! —gritó Pierluigi, irrumpiendo colérico en la habitación. Al parecer había escuchado las últimas palabras de su padre.

¡Ella no había dicho nada! Tampoco había tenido intención de decir que a su hermano lo hubieran ahogado.

—¡Yo no estaba con Paolo! —gritó Pierluigi con voz enloquecida. Sus oscuros cabellos aparecían aun más revueltos, tenía los ojos rojos y los labios inusualmente pálidos—. Tú fuiste la última que estuviste con él —le chilló en la cara—, hiciste marcharse a Bianca y Ranuccio salió corriendo tras los perros. Así fue como ocurrió. Yo me fui a practicar esgrima.

Constanza miró hacia su madre, que se había vuelto hacia la ventana, y no se atrevió a soportar la visión de su padre. Lo que Pierluigi les había contado era mentira... o al menos, solo una media verdad. Quiso responderle, pero lo único que logró emitir fue un balbuceo impotente e incomprensible.

—De hecho, ¿por qué vas tan arreglada? —dijo su padre, volviéndose de nuevo hacia ella—. La possesso no es hasta mañana.

—Quería... quería probarme el vestido.

—¡La princesita vanidosa! Con semejante atuendo es evidente que no se puede dedicar a cuidar de sus hermanos, mucho menos cuando se están bañando —repuso el padre, agitando la cabeza con indignación.

Cuando su mirada recayó de nuevo sobre Paolo, las comisuras de los labios se le tensaron, los ojos se le llenaron de lágrimas y tomó a la madre entre sus brazos.

El secretario personal del prelado apareció por la puerta. Se convocaba una nueva reunión en el Vaticano, en la que el recién elegido Santo Padre llamaba a los cardenales para, como Constanza ya sabía, hablar sobre el desarrollo de la possesso del día siguiente.

—Es absolutamente imposible que falte —le dijo él a la madre con voz suave y cada vez más quebradiza—, por duro que eso me resulte. También mañana tendré que tragarme mi dolor, todos tendremos que hacerlo. No soy un cardenal cualquiera —continuó, tras una pausa—. Soy amigo de la familia Medici, y también podría haber sido elegido Papa... No se me permite guardar luto por mis hijos, mucho menos demostrarlo.

—¿De verdad crees que estarás en condiciones? —repuso la madre mientras se secaba los ojos con un pañuelo.

Durante un instante, él pareció hundirse en sus pensamientos.

—Los Medici han triunfado y, con ellos, todos los florentinos... Tengo que tener visión de futuro —el padre se estiró, irguiéndose todo lo alto que era—. Al fin al cabo Giovanni, o quizá sería mejor decir León, legitimará a mis hijos y confirmará nuestra heredad. Sin embargo, mis enemigos se frotarán las manos con malicia. Esos santurrones tendrán ya preparados sus discursos condenatorios.

A Constaza le dio la impresión de que prácticamente se había olvidado de Pierluigi y de ella, y que no prestaba atención ni a Rosella ni al expectante secretario. Posó la mirada en el grupo del Laocoonte, esa pequeña escultura de mármol que su amigo Miguel Ángel Buonarroti había realizado a imagen del famoso hallazgo artístico de la antigüedad para regalárselo específicamente a los padres de la muchacha. Se sustentaba sobre un pedestal de madera, junto a un relieve de la Sagrada Familia también de Miguel Ángel, y de un óleo de Rafael Sanzio que mostraba al cabeza de familia vestido con su púrpura cardenalicia y con el acta de legitimación en la mano.

—Tener hijos es una bendición... Y también una maldición —susurró de forma apenas inteligible, sin mirar a nadie.

—Pero Alessandro, ¡cómo puedes decir eso! —replicó la madre, con voz no mucho más sonora—. Nuestro Paolo era una auténtica bendición.

El padre la apretó contra sí.

El secretario, que aún aguardaba en la puerta, carraspeó vivamente, por lo que el padre soltó a la madre y dio muestras de reparar de nuevo en sus hijos.

—Rezad por el alma de vuestro hermano, que ha tenido que adentrarse en la eternidad sin las bendiciones de la santa madre Iglesia —dijo con voz débil—. Reflexionad y meditad sobre el significado de su muerte.

—Pero, ¿qué he hecho yo?

La voz de Pierluigi resonó furiosa y obstinada. Constaza tenía los ojos anegados en lágrimas. La madre se había dado la vuelta.

—¡No es culpa mía que Paolo muriera! —gritó Pierluigi—. ¡No es culpa mía!

Constanza no permaneció más tiempo en el estudio de su padre, sino que corrió a su habitación, se encerró de un portazo y se arrodilló ante el crucifijo colocado sobre el gran arca frente al que rezaba tres veces al día. Con voz ahogada, susurró:

—Perdona mis deudas, Padre mío, Redentor. Tú que moriste por nosotros, que fuiste torturado y martirizado, perdóname y líbrame de todo mal.

Capítulo 2 Roma, palazzo Farnese - 11 de abril de 1513

Cuando Alessandro Farnese se despertó a temprana hora de la mañana, los primeros rayos del amanecer penetraban en su alcoba. En la calle, los pájaros derramaban sus melodías sobre los tejados de la ciudad, y desde el Tíber ascendían los primeros gritos. Una hilera de gallos cantaba con profusión, y un rebaño de ovejas balaba en algún punto indeterminado de la orilla desde donde las estaban cargando para transportarlas de inmediato al matadero.

A Alessandro le hubiera gustado analizar brevemente sus sueños, que en un día tan significativo como aquel sin duda debían haber contenido importantes mensajes, pero lamentablemente en aquella ocasión solo lograba recordar irreales sombras nebulosas que apenas se asemejaban a formas humanas, sino más bien a testigos mudos procedentes del reino de los muertos, envueltos en la impenetrable niebla del inframundo. Niebla, sí. Eso era lo que había traído la tarde del día anterior, tras la tormenta, un augurio poco prometedor para la sacro possesso. Ese día volvía a llover, dando que murmurar a los augures sobre el inminente pontificado del galante y vivaracho Giovanni de Medici que, imperturbable y arrogante como era, se haría llamar papa León X.

Alessandro arrastró los pies fuera de la cama sin llamar a su ayuda de cámara. El clima húmedo del día anterior había dejado las sábanas húmedas y frías, lo que traía como consecuencia un cierto dolor de articulaciones. Por desgracia, con sus cuarenta y cinco años de edad ya no era un jovencito indestructible.

Alessandro intentó darle un sentido a los recuerdos de aquellos débiles retazos de sueño. El reino de niebla con las estelas funerarias sería probablemente el eco de la muerte de Paolo, que volvía de nuevo a abrasarle de dolor. Aquel fallecimiento había llegado de forma repentina e inesperada, y precisamente en un momento en el que, como cardenal, se le exigía una gran concentración, de la que apenas había empezado a tomar conciencia. El que un niño muriera era algo que ocurría por todas partes, en cualquier momento, de forma esperada o inesperada, rara vez deseada, generalmente llorada. Él mismo, el último retoño masculino de la familia Farnese, había visto morir a un gran número de personas; todos los hombres de su parentesco le habían precedido en el descenso a la tumba, y solo su madre, Giovannella, y su hermana, Giulia, aún vivían: la madre en el castillo de Capodimonte, rodeada de cuervos, cornejas y gatos negros, llena incluso de negros pensamientos, supuestamente en comunicación con los muertos y con su vida pendiente de la esperanza de que su hijo terminara alcanzando la cátedra de San Pedro.

—Oh, madre —susurró Alessandro—, todavía tendrás que esperar un poco. León, nuestro amante del arte, todavía tiene treinta y siete años.

¿Había sido alguna vez un Papa tan joven?

Alessandro se levantó y estiró sus doloridas articulaciones.

La consciencia de la muerte de su segundo hijo le asaltó de nuevo con repentina furia. En su cabeza, le martilleaba una idea: «Paolo está muerto, muerto, muerto». Alessandro se arrodilló, superado por el dolor, se arrastró como un penitente hasta el altar de su cuarto, donde una vela aún encendida emitía una suave luz. Quiso sumirse en las plegarias, pero todas las palabras se le desvanecían. Cuando ya no pudo contener más un violento hipido, apretó ambas manos fuertemente la una contra la otra y observó la llama de la vela, que temblaba ocasionalmente, como si hubiera instantes en los que le faltara combustible.

La luz que se filtraba a través de los postigos fue haciéndose más clara, los tempranos rayos solares dibujaban finas franjas sobre la pared. Las criadas salían deslizándose del ático, y él pudo oír crujidos y chasquidos, a algunas de ellas ya cotorreando en la escalera, los caballos relinchando en el establo. Alessandro abrió él mismo las contraventanas para poder saludar al nuevo día.

Respiró profundamente. Todas las nubes de lluvia habían desaparecido, un cielo azul y transparente cubría Roma, y el sol hacía que los árboles y parras del Gianicolo, que el barrio entero que descendía por la colina y sobre el que se alzaba su palazzo, reluciera con brillos dorados. Incluso los pájaros se regocijaban.

Aquel día, el 11 de abril de 1513, el recién electo pontífice León X pudo así atravesar la via Triumphalis desde el Vaticano hasta el palacio de Letrán para tomar posesión simbólica de la ciudad y la Iglesia. Viendo más allá de la alfombra de luz matutina, era de sobra conocido que León era un hombre favorecido por la suerte. Contaba con el beneplácito del Señor Todopoderoso, que en su infinita gracia le enviaba semejante día soleado, al contrario que a su indigno cardenal y siervo Alessandro Farnese, al que le robaba un hijo.

De una manera, además, que abría demasiados interrogantes...

Con aire resoluto se apartó de la ventana y llamó a su ayuda de cámara. El recuerdo de la muerte de su hijo tendría que esperar, pues debía representar con dignidad su papel de mentor del nuevo Papa, para transmitir de forma clara y sin ambigüedad a cardenales y obispos, a los embajadores del emperador y del rey francés, que reclamaba la sucesión de León: él, el cardenal Alessandro Farnese, que acababa de coronar al recién elegido pontífice.

El ayuda de cámara apareció con una palangana llena de agua. Tras acicalarse brevemente, Alessandro hizo que lo vistieran con su púrpura cardenalicia y bebió después un trago de vino rebajado y comió un par de aceitunas.

En la galería se encontró con Silvia, la amada madre de sus hijos. Si hubiera sido elegido Papa en lugar de León, habría iniciado de inmediato una reforma de la vida eclesiástica por medio de un concilio capital. Su objetivo con ello sería abolir el celibato sacerdotal, que solo llevaba a la trampa y la mentira y ensombrecía la imagen de la Iglesia. ¿Qué decía el primer libro de Moisés? «Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él». No hacía falta decir más. Quien hubiera elegido vivir como monje ermitaño, sin esposa o hijos, era muy libre de hacerlo, y alcanzar el reino de los cielos en una castidad conservada a lo largo de los años. El resto podía tomar una «ayudante».

Los sombríos ojos de Silvia estaban enrojecidos por el dolor y el llanto. Él la cogió en silencio del brazo.

—¿Por qué? Simplemente, ¿por qué? —susurró ella, y de nuevo surgieron las lágrimas.

Él le besó la frente y la apretó contra él hasta que se calmó.

—Cuando me acompañes al palazzo de los Medici, no le hables a nadie de la muerte de Paolo, o de lo contrario no podrás librarte de las preguntas curiosas y de la falsa compasión. Advierte también a los niños de que deben mantener la boca cerrada.

Silvia se soltó y se frotó los ojos con un pañuelo.

—En realidad preferiría quedarme en casa. Para mí no es un día festivo.

Alessandro tomó su rostro entre las manos y la besó de nuevo, esta vez en los ojos. A pesar de su edad, Silvia era hermosa, deslumbrante. Todavía podía traer otro niño al mundo, y la muerte de Paolo no tendría por qué crear un vacío en la familia.

—Sé que eres una mujer fuerte —respondió él—. Por eso debes ir con los niños a casa de los Medici, porque si no se dispararían los rumores. Cuando haya acabado el día, tendremos que hablar de nuevo con Pierluigi y Constanza.

Silvia suspiró.

—Me resultará difícil mezclarme con la gente y hacer como que nada ha pasado. No poder hablarle a nadie de lo que... En cualquier caso, haré que Ranuccio permanezca en casa, con Bianca, porque lloraría durante todo... ¿De verdad tengo que...? —Silvia miró a Alessandro a los ojos, y de pronto ocultó su mirada—. Si así lo quieres iré, por supuesto.

Alessandro asintió y se apartó de ella. Luca Gaurico, su astrólogo, al que había citado a primera hora de la mañana, aparecía ya por el portal.

—Oh, querido mío, ¡fui tan feliz contigo! —dijo ella, con voz débil, mientras acariciaba cariñosamente el pecho de su amante.

—¿Qué quieres decir con «fui»?

—Nuestra felicidad no podía ser eterna.

—Eterna no, pero sí durar más de diez años.

—Cuando seas Papa...

—Ah, en eso estabas pensando... Eso aún queda muy lejos, acaban de elegir a León, y quién sabe, quizá lo deje todo para irme a vivir contigo y con los niños a Capodimonte, a la isola Bisentina, y yacer contigo en los brazos sobre la roca de las Sirenas...

—¿Enterraremos a Paolo en el panteón familiar de la isla?

Luca Gaurico le gritó un saludo a un sirviente y jadeaba ya mientras ascendía por las escaleras hacia el piano nobile.

—Deja que pase este día. Después podré volver a pensar... Sí, en Bisentina, en la isla de los ángeles y los bienaventurados.

Silvia sonrió con pesar. ¡Pero sonrió!

Capítulo 3 Roma, palazzo Farnese - 11 de abril de 1513

La sonrisa que se había dibujado sobre el rostro de Silvia Ruffini ocultaba un dolor mudo y difuso que la inquietaba como el indicio de una enfermedad desconocida. El torbellino de acontecimientos no le permitían sumirse en el duelo por Paolo. Aquel día, la elección del joven, rico y ostentoso Giovanni de Medici como papa León X alcanzaba su punto culminante en una procesión triunfal a través de Roma, un desfile en el que Alessandro debería tomar parte para poner en relieve su importancia dentro de la curia. Ella, por su parte, aunque no como esposa sino solo como concubina, tendría que representar junto con sus hijos a la familia Farnese en casa de los victoriosos Medici. Afortunadamente, Giulia, la hermana de Alessandro, les acompañaría.

Durante aquella noche sin sueño, Silvia se había preguntado una y otra vez si quizá no habría desatendido a sus hijos, si habría sobreprotegido al tímido y dulce Paolo, obviándole a Pierluigi la atención que éste había reclamado volviéndose díscolo y salvaje.

La idea de que éste, llevado por los atormentados pensamientos de un niño dolido, hubiera podido golpear fatídicamente a su hermano, resultaba tan intolerable para Silvia que la reprimió de inmediato. Le era mucho más soportable imaginar que Paolo hubiera resbalado en la tina con tan mala suerte que se hubiera dado con el borde metálico en la nuca, hubiera perdido el sentido y se hubiera ahogado. Quizá hubiera estado chapoteando con Ranuccio, pues los dos pequeños adoraban aquel juego, y el azar hubiera querido que no hubiera nadie cerca... Una coincidencia cruel, el acto despiadado de un dios cuyos tejemanejes con frecuencia resultaban imposibles de comprender.

Sumida en sus pensamientos, estuvo a punto de chocar con Rosella.

—Constanza y Pierluigi se están peleando otra vez —le informó, agria, Rosella.

—Ay, esos niños —suspiró Silvia, sacudiendo la cabeza—. Ocúpate de Ranuccio, que está destrozado. Tendremos que salir pronto de casa, toda Roma estará ya en pie... Y, ¿has traído flores a la capilla y has dispuesto un velatorio digno para Paolo? Una de las plañideras tendrá que velarlo y rezar por él.

Mientras las dos mujeres se dirigían a donde los niños se encontraban, Baldassare Molosso les salió al encuentro y se quejó de Pierluigi y su destructivo e indomable temperamento.

— «El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; mas el que lo ama, desde temprano lo corrige» —citó de la Biblia con los brazos alzados—. Tengo las manos atadas, puesto que se me ha prohibido castigarlo, y aunque todos mis sentidos y anhelos están puestos en ello, y aunque apelo a la fuerza de la razón, ni siquiera la muerte de su hermano ha logrado traer el buen sentido a Pierluigi.

El maestro se encontraba aún hablando cuando apareció Constanza, casi corriendo y emitiendo frases confusas e incomprensibles, seguida por un Pierluigi de rostro sombrío y de Bianca, que llevaba a Ranuccio en brazos, todos hablando entre sí. Silvia pensó un momento en salir huyendo y escaparse de sus propios hijos, pero entonces envió a Pierluigi a su cuarto con Baldassare y ordenó a Rosella que se ocupara de que sus hijos desayunaran y se vistieran debidamente.

—También envíame a alguien que me ayude a ponerme el vestido de gala de terciopelo rojo y negro. Además todavía tengo que peinarme. ¿O crees que el negro da un aspecto demasiado de luto? En cualquier caso, algún indicio de duelo debo mostrar, o de lo contrario no me lo podré perdonar nunca. Y ocúpate de algo importante: ¡que ninguno de los criados diga una sola palabra! Los niños también tendrán que guardar silencio.

Rosella le respondió con un breve asentimiento.

En cuanto Silvia llegó a su habitación, se dejó caer suspirando sobre el banco junto a la ventana, cerró los ojos y escuchó los pájaros que, imperturbables, daban su recital de canto en el jardín. El agudo chillido de un pavo real rompió la mañana, que ya se había llenado de vida y griterío. En la distancia sonó una fanfarria, después el traqueteo de unos cascos animales, y una tropa de tamborileros hizo su aparición por la via Giulia.

Ya era hora de que se vistiera, así que salió de sus ensueños y se levantó. Su doncella trajo el pesado manto de brocados, junto con una redecilla para el pelo con hilos de oro y unos pendientes, pero antes de poder ponérselo todo, tendría que peinarse y trenzarse el pelo. Silvia aguardó con paciencia y los ojos cerrados a que sus sirvientas realizaran todo aquel proceso, y no los abrió hasta que reparó en que alguien había entrado en la habitación. Su perfume delató a la hermana de Alessandro, Giulia que, llegada de Nápoles, llevaba semanas en Roma. Aquel aroma dulce y pesado resultó embriagador cuando Giulia se aproximó con sonoros pasos y la abrazó con alegría. Un rápido vistazo le bastó a Silvia para cerciorarse de que las arrugas en torno a los labios de Giulia se habían ahondado. Su cuñada y vieja amiga de los tiempos de su educación en el convento era de su misma edad, pero había logrado solo relativamente, a pesar de cuidarse la piel con grasa de verraco y polvo de Venus, preservar su belleza contra el cruel ataque de la edad.

Apenas había concluido su exaltado saludo cuando Giulia miró inquisitiva a Silvia. Con el ceño fruncido, preguntó:

—¿Has dormido mal? ¿Estás enferma, mi querida amiga? Esas bolsas en torno a los ojos...

Silvia le resumió en breves palabras la desgracia que había sacudido a la familia y le pidió de inmediato que guardara silencio y no contara nada a nadie.

Con marcada precaución, Giulia se secó los ojos con un pañuelo de seda.

—Oh, Silvia, no te preocupes. ¡He aprendido a ser una actriz muy convincente! Yo estaré a tu lado. ¡Los Medici no nos verán hundirnos! Nosotros, los Farnese, seremos el más distinguido de los clanes, ¡te lo juro!

Capítulo 4

Roma, palazzo Farnese - via Giulia - 11 de abril de 1513

Alessandro había terminado de debatir con el mayordomo qué caballo debía ensillarse y qué hombres le acompañarían al Vaticano y, seguidamente, llevó al astrólogo, que esperaba con impaciencia, hasta su estudio. Luca Gaurico se inclinó rápidamente ante la mano y el anillo y bostezó con energía.

—¿Cansado, maestro? —una sonrisa indulgente se dibujó en los labios de Alessandro.

Gaurico se pasó la mano por sus cabellos ligeramente grisáceos, agitó los brazos para que las ondulantes mangas de su túnica se le deslizaran sobre las muñecas y suspiró con ademán teatral.

—He pasado la noche entera sentado frente al horóscopo y después he echado las cartas. Desconcertante, de lo más desconcertante. Sois un caso de lo más particular, Eminencia. Contradicciones, nada más que contradicciones.

Los dos tomaron asiento sobre el banco junto a la ventana.

—Por desgracia no me puedo entretener mucho tiempo —explicó Alessandro—, el Santo Padre se encuentra preparando el desfile de la possesso, en el Vaticano...

—Contradicciones —le interrumpió Gaurico—, es lo único que veo en mi cabeza, una y otra vez y, para colmo de desgracias, ayer se apareció la carta de la muerte. También en vuestra propia casa siento el aroma del luto, el aliento de lo efímero... Decidme, ¿qué ha ocurrido?

Alessandro se estremeció cuando el astrólogo le abordó tan directamente a propósito de la desgracia del día anterior.

—Mi segundo hijo varón, Paolo...

—¡Lo sabía! Había demasiadas constelaciones inusuales, y sobre todo el dominio de la duodécima casa, la extraña conjunción de Marte y Venus, las fuerzas saturninas ascendentes, el fuego ardiente, todo indica retroceso, pérdida, soledad. Soy el mejor astrólogo de Roma, y no solo vos, sino también los Medici y Agostino Chigi, el gran banquero, solicitan mis servicios como consejero, Eminencia. Predije que el hijo del poderoso Lorenzo, a pesar de su joven edad, a pesar de su enfermedad y de la molesta falta de visión de algunos, sería elegido Papa. Y sin embargo vos siempre me presentáis continuos misterios. Las constelaciones de estrellas estaban dispuestas de forma demasiado compleja como para decir nada, resultaban del todo impenetrables, por lo que eché las cartas, para estar seguro de entender su...

—Concrete, maestro, ¡no me sobra el tiempo! —exclamó Alessandro, frotándose las manos con impaciencia.

—Mi más sentidas condolencias por el fallecimiento de vuestro segundo hijo varón. Sé que debía haber entrado al servicio de la Iglesia, pero la gracia que el Señor otorga, también puede quitarla... Pero resumiendo, vi la muerte en sus terribles rasgos. ¿Qué ha soñado esta noche, Eminencia?

Alessandro arqueó sorprendido las cejas, suspiró brevemente y le habló de la estela mortuoria y la niebla.

—¿Eso es todo? —Gaurico le perforó con la mirada de sus ojos grises como las piedras.

Alessandro agitó la cabeza.

—¿Recordáis vuestros sueños de las últimas semanas?

Otra sacudida de cabeza, esta vez más enérgica.

—Os veis cabalgar no pocas veces por las calles de Roma sobre un palafrén blanco.

Alessandro no pudo evitar reír.

—A cualquier cardenal le gustaría convertirse en Papa, y probablemente sueñe con ello de una forma u otra.

—Bien. En las cartas descubrí no solo la muerte, sino también dignidad real, o tal vez papal, además de una muchacha joven, hermosa, deseable. Como me llamó la atención, observé el horóscopo buscando pronósticos, y vi a Venus en trayectoria ascendente, seguida de Júpiter. Entonces, se producía una conjunción entre ambos y la octava casa. ¿Quizá hayáis soñado con una muchacha joven? —Gaurico lo miró entonces con la cabeza ligeramente inclinada, y el labio superior temblándole ostensiblemente.

Alessandro cayó en la cuenta de que, de hecho, había estado soñando durante las semanas anteriores con su hija Constanza, que de alguna forma también se parecía a Silvia y le daba el pecho a un niño. Cuando había querido expresar su alegría por el nacimiento de su descendiente, Constanza había cambiado repentinamente su aspecto y el estrépito de Campo de Fiori lo había rodeado. El sueño finalizaba en una escena erótica que, aunque bastante difusa, trataba sobre todo de una profunda lujuria que le nacía de las entrañas y le arrastraba por la laberíntica oscuridad de aquellos bajos fondos romanos limítrofes directamente con el palazzo, que destacaban por su pobreza, inseguridad y violencia. De allí procedían la mayor parte de sus sirvientes, incluyendo a Rosella, así como Maddalena Romana, llamada la Magra, la cortesana de más éxito en Campo de Fiori, para quien ejercía de confesor.

—¡Habéis soñado! —Luca Gaurico dio un respingo de puro entusiasmo, y se mantuvo de pie mientras Alessandro le narraba su sueño, sin incluir, no obstante, la escena final.

Cuando Gaurico se sentó de nuevo, se presionó las sienes con los dedos índice y dibujó en ellas pequeños círculos mientras miraba atentamente al suelo, para mostrar de manera patente que se encontraba sumido en profundos pensamientos.

—Venus ascendente, cerca de la duodécima casa, próxima a la complexión del ciclo, en lo que la antigua sabiduría nos presenta algunas catástrofes. Unido a la muerte, que nos indica soledad. Eminencia, conoceréis a una joven...

Se interrumpió y miró al cardenal con gesto triunfante.

—¿Fue eso todo lo que soñasteis?

Cuando un repique de campanas anunció los preparativos para el sacro possesso, Alessandro se puso en pie. El triunfo pintado en el rostro de Luca Gaurico le parecía inapropiado, y los extraños comentarios que había hecho no le hacían sentirse más cómodo en su presencia.

—Por supuesto que conoceré a una joven, probablemente a muchas: mis nueras. Y espero que también nietas.

Gaurico hizo ademán de volver a acomodarse en su sillón, pero Alessandro apartó al astrólogo a un lado.

—Me esperan, por lo que no puedo ofreceros más tiempo. Aunque éste no será nuestro último encuentro.

—Pero Eminencia, hoy es mi día de iluminación, tras toda una noche de investigación, es ahora cuando comprendo que debemos, sin falta... mirar hacia el futuro...

—En otra ocasión, querido maestro.

Alessandro llevó al astrólogo fuera de su estudio y lo dejó al cuidado de su secretario para que lo acompañara hasta la salida. Inmediatamente después indicó a su ayuda de cámara que le alisara su púrpura cardenalicia y le alcanzara su capelo, bajó apresuradamente las escaleras hacia el patio y montó en el ya acicalado semental. Un mozo de cuadra vestido con un jubón adornado de azucenas debía guiar al caballo a través de la multitud, el mayordomo y el ayuda de cámara portaban blasones, y tres hombres de su guardia personal los seguían con el estandarte de los Farnese.

Al llegar a la plazoleta frente a su palazzo, los inundó una luz resplandeciente. La gente marchaba ya a empellones, y desde Campo de Fiori se oía el estruendo de una gran multitud. Cuando dio la orden de tomar la via Giulia hacia el Vaticano, oyó a Pierluigi llamarlo desde la casa con el grito: «¡enséñales, papá!». No tenía ningún deseo de ver a su hijo, por lo que clavó los espolones al caballo.

Las innumerables personas que se agolpaban en las calles y avenidas agitaron al mozo de cuadra que tuvo que aferrarse al ronzal del semental, mientras que los tres guardias se vieron forzados a abrir camino por la fuerza. Todo el pueblo de Roma, los artesanos, aguadores y rateros, mendigos, clérigos humildes, prostitutas y todo tipo de peregrinos se apresuraban hacia la via Triumphalis para asegurarse un buen sitio. Cientos de rostros se volvieron hacia Alessandro, por todas partes la gente gritaba, los niños se subían a los hombros de sus padres, las madres intentaban mantener cerca de sí a sus hijas u ofrecérselas al primero que tuviera aspecto de contar con un par de ducados. Aquí y allí algún barón romano se iba abriendo paso entre la muchedumbre, que no era capaz de apartarse sin algún que otro bastonazo de los criados.

El sol, mientras tanto, había ascendido y relucía, cálido, desde un cielo azul cristalino. Sería un auténtico día triunfal, la toma de posesión de la ciudad de Roma por parte del recién elegido papa, que León X, de los Medici, no iba a realizar en la Pascua de la Resurrección de Cristo, sino en el aniversario de la batalla de Rávena, una contienda trágica y sangrienta entre el ejército del rey francés Luis XII y las tropas venecianas y papales, que tuvieron que soportar una dura derrota. Aquella fecha estaba pensada como una señal pública de la futura política pacifista de León. Alessandro le deseó suerte y éxito de todo corazón. Si León conseguía que la contienda de ya veinte años de duración entre el rey francés y el emperador alemán por el dominio de Milán y Nápoles, por la hegemonía en toda Italia, llegara a un acuerdo pacífico y equilibrado, se le seguiría alabando por ello durante los siglos venideros.

Los gritos y empujones se volvieron más nerviosos. Aunque el mozo de cuadras se esforzaba por mantener tranquilo al corcel, éste relinchaba y amenazaba con desbocarse. Los mendigos no se dejaron impresionar y continuaron tendiendo sus manos implorantes hacia Alessandro. Generalmente no cabalgaba por la ciudad sin dar alguna limosna, pero aquél era un día especial en el que, en cualquier caso, se repartirían todo tipo de manjares, así como vino y, por supuesto, una gran cantidad de monedas contantes y sonantes. León no permitiría que se echara a perder su reputación de hombre generoso. Todos los romanos esperaban de él pan y circo, regalos y festividades. Roma entera debía beneficiarse ahora de la legendaria riqueza de los Medici, que hasta entonces estaban considerados como toscanos avariciosos, refinados pero mal vistos.

Numerosas muchachas acariciaban la sotana cardenalicia de Alessandro, incluso sus pies, el lomo de su caballo. Su comportamiento delataba que se trataban de prostitutas callejeras. Algunas llevaban tales escotes que los pechos les rebosaban, causando naturalmente griterío y risas por doquier. Llevaban el pelo suelto, que les caía hasta la cadera. ¡Y qué jóvenes eran! Morenas, con los ojos negros, probablemente sicilianas o españolas, que abundaban entre las mujeres de la calle.

Sus hombres las apartaban con malos modos, pero él las miraba repartiendo bendiciones. Algunas se persignaban. Una chiquilla que permanecía humilde en un segundo plano, limitándose a observar, lo miró, gentil como la inocente hija de un campesino.

Alessandro llegó a percibirla solo un instante antes de que le obligaran a dar un movimiento brusco hacia adelante, pero de inmediato se volvió.

La niña había desaparecido.

Capítulo 5

Roma, via Triumphalis - Palazzo Medici - 11 de abril de 1513

Las calles y plazas de Roma estaban repletas de gente.

Cinco hombres fuertes con estandartes de azucenas sobre el pecho y la espalda protegían a Silvia y su séquito, y puesto que portar armas aquel día estaba terminantemente prohibido, lucían miradas particularmente siniestras. Silvia abría la marcha, seguida muy de cerca por su cuñada, que llevaba un velo transparente sobre el rostro, y tras ellas, rodeados de los soldados, Constanza y, ligeramente desplazado, Pierluigi.

Apenas llegaron a Campo de Fiori, las masas humanas comenzaron a agitarlos, y el estruendoso griterío apenas permitía que se entendieran los unos a los otros. Los mendigos extendían hacia ellos sus manos, incluso llegaban a palpar las pesadas vestimentas adornadas de brocados de Silvia y Giulia; los aguadores y vendedores de pan y dulces bramaban entre la multitud; los niños, acompañados de sus madres y abuelas, chillaban por doquier; una y otra vez se veían hombres con los puños dirigidos hacia otro. Por supuesto, por todas partes resonaba: «¡palle, palle!», el grito de guerra de los Medici.

Grupos de sbirren habían ya despejado el centro de la via Triumphalis, pero por los miembros de las familias más importantes de Roma que solo quisieran pasar a mirar antes de desaparecer en sus palacios, hacían una excepción. En cualquier caso, ya nadie cruzaba los laterales de las vías.

Silvia respiró hondo. Al fin, algo de aire y la posibilidad de admirarse por el despliegue realizado a fin de ofrecer al papa León X una acogida digna. Por supuesto, por todas partes se apreciaban los escudos de armas de los Medici, con las seis esferas o palle, así como estandartes, blasones, tapices y cuadros con figuras de la mitología antigua y, ocasionalmente, también de motivos cristianos, de tal modo que la Virgen María se mezclaba con Venus o Minerva, el crucificado recordaba a Apolo, y Dios Padre, a un Júpiter tronante. Guirnaldas de laurel y flores primaverales adornaban las ventanas y enmarcaban las pinturas. Quien tenía alguna estatua en posesión, la había colocado ante el portal o en los balcones: desde allí, Baco y Venus, Mercurio y Ganímedes saludarían al Papa leonado, las santas señalaban la semidesnudez de las ninfas y la desnudez completa de las sibilas, y entre ellas, los mejores escribas de la ciudad habían pintado sentencias breves: «Mars fuit» y «Cypria semper ero» se repetían una y otra vez. Quien supiera algo de latín sabría que debía despedirse del dios de la guerra y saludar el perpetuo señorío de la diosa del amor.

Silvia se maravillaba de toda aquella pompa antigua, incluso pagana, y entretanto echaba un vistazo a Giulia y a sus hijos. Pierluigi caminaba pesadamente con rostro funesto entre sus guardias, sin mirar ni a izquierda ni a derecha, mientras que Constanza observaba con los ojos iluminados las excepcionales obras de arte. Su cuñada Giulia se apartaba continuamente el velo del rostro para poder observar mejor: sus ojos se nublaban por el dolor y el recuerdo de días mejores. De cuando en vez extraía un pañuelo de seda de su escote y se secaba con cuidado las mejillas.

—¿En qué estás pensando? —Silvia se había inclinado hacia adelante para que Giulia la oyera mejor.

Una breve mirada le había bastado para adivinar sus pensamientos.

—Todavía era joven y hermosa cuando mi Rodrigo recorrió a caballo este mismo camino hace veinte años. Por aquel entonces yo era su Venus, y casi cada noche me demostraba lo mucho que me deseaba.

Ella se irguió, y durante un instante se pudo volver a reconocer bajo su maquillaje a aquella bella Giulia, sin arrugas ni papada.

En lugar de responder, Silvia le dedicó una comprensiva caricia en el brazo.

—Sin mí, Alessandro nunca habría sido cardenal, y soy la única a la que debe nuestro ascenso. Si Alessandro se convierte en Papa, será solo porque dejé que un viejo verde me...

—Lo sabemos bien —la interrumpió Silvia, dedicándole una mirada ligeramente preocupada a sus hijos.

Giulia se sorbió.

—… montara miles de veces —concluyó, con un tono amargo.

«¿Es que no te gustó?», quiso replicar Silvia, pero se abstuvo de hacerlo por no ofender a Giulia.

Cuanto más se acercaban a Rione di Ponte y al barrio financiero, más adornadas estaban las calles, y los arcos de triunfo ornamentados con dioses antiguos iban sucediéndose los unos detrás de los otros.

—Esa diosa debe haberla pintado Rafael —gritó Giulia, no sin envidia en la voz, mientras señalaba un cuadro—. ¿Y sabes quién posó como modelo? —una sonrisa burlona acompañó sus palabras.

Silvia dedicó una mirada de advertencia a sus hijos, de quienes solo Constanza escuchaba con curiosidad. Pierluigi imitaba como un arlequín inquieto a Apolo tocando la lira.

—Francesca, la nueva amante favorita de Chigi, casi una niña —Giulia se inclinó sobre Silvia—. ¡Al parecer se enamoró de ella de inmediato! ¡Le ha prometido matrimonio! Ese papagallo rácano... Está haciendo el ridículo.

—No seas tan cínica —repuso Silvia en voz tan baja como el ruido de la multitud le permitió—. Realmente es una joven hermosa, y debe ser inteligente.

—La belleza se marchita, el trasero más respingón se vuelve flácido, la inteligencia te deja caer en la melancolía, hasta que finalmente una jovencita te reemplaza. Francesca ha echado a Imperia, igual que yo eché a la vieja bruja de Vanozza del lado de mi Rodrigo —aquel amargo triunfalismo envejecía espantosamente los labios profusamente maquillados de la mujer.

—Ay, Giulia —Silvia tomó brevemente del brazo a su amiga de la infancia—. Cada cosa tiene su momento, y con la edad una puede regocijarse con los hijos y los nietos... y escribir cuentos.

Paolo, muerto, con su rostro iluminado como el de un mártir, se le aparecía a Silvia ante los ojos, y no pudo reprimir las lágrimas.

—Sí, ¡para ti los niños y las historietas! —exclamó Giulia, pero de inmediato debió recordar el destino aciago de Paolo pues, horrorizada, se llevó al pecho la mano de Silvia—. Vayamos de una vez a casa de los Medici, pronto sonarán las fanfarrias.

Agarró fuertemente la mano de Silvia y se puso en marcha precipitadamente.

Era difícil abrirse paso hasta el palazzo Medici a través de la multitud, que gritaba ininterrumpidamente «¡León, León! ¡Palle, palle!», mientras bebían vino con profusión. Cuando finalmente lograron atravesar el portal, Silvia dio con un muro refulgente de humeantes velas y antorchas. Criados vestidos con lujo atravesaban aceleradamente pasillos y escaleras. Los guardias tuvieron que permanecer en el patio interior, pero se les procuraron excelentes brochetas de buey y vino toscano en abundancia. Giulia se hizo alisar con premura el vestido y la capa, insertó un par de rizos furtivos en la redecilla y se colocó la diadema.

Apenas habían dejado la escalera que conducía al piano nobile, cuando Alfonsina, la cuñada del nuevo Papa, salió a saludarles con los brazos extendidos y un estridente grito de alegría. Se le había permitido a la viuda de Piero de Medici ejercer de señora de la casa, puesto que todos los miembros masculinos importantes de la familia tomaban parte del desfile festivo del Papa, y solo las mujeres y los niños permanecían en casa.

Giulia se había adelantado y fue la primera a quien Alfonsina abrazó. Su nauseabunda colonia azotó a Silvia: olía al dulzor de la podredumbre, y no se correspondía con el rostro de cuervo de la viuda, quien gustaba de vestir de negro, así como de rojo chillón y verde fuerte.

—Sin duda tu esposo cabalga con los barones napolitanos en honor de nuestro recién elegido León, querida Giulia —graznó Alfonsina. Antes de que Giulia pudiera replicar que en realidad él permanecía en su Nápoles natal, continuó—. Estás más seductora que nunca, bellisima, incluso nuestro León reparará en tu hermosura —dijo, lanzando una risa estridente a Silvia, a quien ya se había vuelto y debía recibir su abrazo—. Tú, bendecida con tantos niños —graznó en su oído, apartándose después un poco de ella para observarla mejor—. ¿Estás embarazada otra vez? Nuestro amigo Alessandro no escatima en esfuerzos para asegurarles un futuro floreciente a su nombre y su progenie.

Silvia no vio la necesidad de responder. Alfonsina, entretanto, se dispuso a hacerle cosquillas a Constanza en la barbilla y a enviarla con los otros niños. Pierluigi ya se había escabullido, puesto que había descubierto a Giovanni de Medici Popolano, cinco años mayor que él, e hijo de la fallecida hacía ya cuatro años Caterina Sforza.

En el recibidor y el salón de baile del palazzo sobrecargados de joyas y flores, Silvia topó con el trío de hermanas del nuevo Papa, todas con hijos pequeños. Los chiquillos aparentemente iban a hacer carrera eclesiástica, puesto que a pesar de encontrarse entre los diez y los doce años vestían ya túnicas de prelado.

Bajo una estatua de Apolo reñían dos niños, de unos tres años. Como Silvia los miró con curiosidad, Alfonsina, que había seguido su mirada, explicó en voz alta:

—Dos de nuestros pequeños bastardos, Ippolito y el inconfundible Alessandro, al que llamamos simplemente il Moro —miró con desprecio al niño que, con su cabello rizado y sus labios hinchados recordaba a un monito y estaba a punto de ponerle la zancadilla a Ippolito—. Un carácter bastante arisco, como puedes ver —continuó Alfonsina—. Un desliz del primo Giulio, es decir, el bastardo de un bastardo. El primo Giulio siempre hace como si Alessandro fuera su sobrino, e incluso ha legitimado esa falsedad. En fin, en cada familia hay una manzana podrida —el desprecio en sus gestos y su voz se ahondó—. Los bastardos rara vez llegan a alguna parte, incluso cuando se les legitima —y diciendo esto dejó vagar la mirada hasta Pierluigi y el retoño de Caterina Sforza y una sonrisa socarrona se dibujó en su boca.

A Silvia le hubiera gustado escupirle, pero al mismo tiempo, se esforzó por ignorar los engreídos comentarios de aquella Medici por matrimonio, originaria de la tan altanera como fructífera familia Orsini, pues estaban evidentemente dirigidos contra ella y sus hijos: Silvia no era más que la concubina de un cardenal, y sus hijos no eran otra cosa más que bastardos.

Giulia, mientras tanto, se había escabullido y había tomado asiento junto a la ventana, desde donde le hizo una señal a Constanza y fue empujando con la cadera a una de las chicas Medici de forma tan habilidosa que su sobrina logró encontrar donde sentarse y las dos obtuvieron un excelente punto de observación. Pierluigi observaba asombrado al joven Giovanni, de quince años, que mostraba ya el porte de un joven condottiere y gesticulaba vivamente mientras bromeaba con sus primos.

Finalmente, Silvia logró sentarse en la ventana con Giulia. Constanza quiso darle su sitio, pero Silvia prefirió quedarse tras ella. El caos disonante de ruidos, particularmente el estridente tono de voz de Alfonsina, le hacía daño en los oídos.

—Una bruja ambiciosa, esa Alfonsina —dijo Giulia, sin molestarse demasiado en hablar bajo—, odiosa como la mayoría de los Orsini. No tengo más que pensar en mi tuerto Orso. ¿Te acuerdas de él, Silvia?

Ésta asintió, no sin llevarse el dedo a los labios.

—Por mí ese espantajo puede quedarse lejos.

Constanza sonrió con picardía, mientras Silvia susurraba:

—¡No tan alto!

—No dejes que mi dulce sobrina se case con ningún Orsini —continuó Giulia con descaro—, ni que Pierluigi tome a ninguna de las insoportables culonas de esa familia.

Silvia miró a la ventana de forma visible, pretendiendo que no escuchaba nada de lo que se le decía.

—Pero yo sé bien que Alessandro ya ha elegido a Stefano Colonna para vuestro tesorito.

Silvia miró por la ventana todavía con más concentración, aunque no había nada nuevo que observar.

—Mamma, ¿es eso cierto? —en el rostro de Constanza se dibujaron la sorpresa y el terror.

—Todavía eres muy joven.

Giulia soltó una carcajada.

—¿Es eso una respuesta para una pregunta tan directa?

Constanza no dejó que Silvia llegara a tomar la palabra.

—Pero yo no quiero casarme con alguien a quien no conozco, mucho menos con un tuerto como tía Giulia.

La risa de Giulia se volvió aun más sonora.

—Harás lo que diga tu padre. Además, Stefano no es tuerto, sino bastante atractivo —Silvia quiso darle a su voz un tono firme, pero ella misma se dio cuenta de la inseguridad que delataba.

El olor a podredumbre de Alfonsina volvió a golpear la pituitaria de Silvia, pues de hecho la autonombrada señora de la casa se encontraba junto a ella. En esa ocasión, Giulia miró hacia la calle con la misma intensidad que si el propio papa León hubiera aparecido él solo montando sobre un elefante por la via Triumphalis.

—¿Has visto a mi inocente sobrina Maria con el bastardo de Caterina Sforza? —Silvia volvió la cabeza. Alfonsina continuó hablando sin esperar respuesta. Su afilada nariz parecía lanzar continuos picotazos—. También mi difunto Piero, Dios tenga misericordia de su pobre alma, era de la opinión de que los bastardos debían quedarse fuera, puesto que corrompen la sangre. Ese Giovanni Popolano Sforza ronda ya los lupanares de la zona como un adulto, e incluso ha contraído la morbo gallico. Constanza, querida mía, ¡mantente alejada! Se pelea con cualquier borrachuzo que pase por delante suyo, e incluso con once años apuñaló a un compañero. Hasta le golpeó a mi Lorenzo sin motivo, haciendo que le sangrara la nariz, aunque Lorenzo es seis años mayor que él. Solo por eso tenían que haberle echado del país.

Sin esperar una respuesta, salió volando pues su hija se dirigía hacia Giovanni y Pierluigi.

—¡Clarice! —la oyó gritar Silvia—. ¡Ven aquí! ¡Tenemos que salir al balcón!

Capítulo 6

Roma, palazzo Medici - 11 de abril de 1513

Las fanfarrias resonaban desde el ponte Sant’Angelo, y el retumbar de los cascos de caballo se volvió audible. Todos se apresuraron contra las ventanas y los balcones, y saludaron con aplausos a la comitiva que se aproximaba, con doscientos lanceros a caballo y la servidumbre del Papa. Les seguían músicos vestidos de blanco resplandeciente, rojo y verde. Los trombones atronaban con tal fuerza que hasta los gritos de asombro de los espectadores quedaron sofocados, los pífanos retiñeron hasta que comenzaron a doler los oídos, y los tambores emitieron un repique marcial.

Constaza estaba embelesada. Todos aquellos lujosos vestidos, las banderas adornadas, los hermosos muchachos. Los dirigentes de los distintos distritos de la ciudad saludaron a la concurrencia, el cuervo-Alfonsina alzó condescendiente la mano. Les siguió el estandarte de la ciudad de Roma y de la Universidad, y después, el capitano generale papal y el gonfaloniere.

Los Medici se apretujaron aun más contra la ventana, observaron y gritaron cuando Giulio de Medici, el primo del Papa y prior de la Orden de San Juan apareció cabalgando, sosteniendo en la mano izquierda un pendón de seda roja con una cruz blanca.

—Tiene mucho mejor aspecto que el regordete de León —le dijo la tía Giulia a su madre—, pero he oído que bizquea.

Su madre pasó por alto el comentario sobre estrabismo.

—Sandro opina que León nombrará a Giulio arzobispo de Florencia en los próximos días, por lo que tendrá que gestionar su ciudad natal con los hermanos pequeños de León.

—¿Quieres decir que Giulio será el siguiente? ¿Que quizá sea el próximo Papa, incluso antes que nuestro Alessandro?

Constanza observó con atención a Giulio de Medici, que cabalgaba sobre un esbelto caballo negro, pero ya no escuchaba lo que su madre y su tía Giulia comentaban pues en la casa se renovaron los gritos y las señas. Bajo ellos cabalgaban ya los representantes de la nobleza romana y florentina, entre ellos numerosos Medici y Orsini, los representantes de los estados y ducados italianos, los embajadores del emperador y del rey francés.

Alfonsina casi se cae del balcón cuando su ya crecidito Lorenzo apareció trotando. Junto a ella, las hermanas del Papa intentaban saludar a sus hijos sin lograr obtener espacio ni oportunidad para ello.

Constanza se reía del bochornoso número que la urraca Medici estaba preparando cuando su mirada recayó en un hombre vestido con un manto negro, que cabalgaba junto a Lorenzo.

—¡Mira, Francesco Maria, el duque de Urbino, vestido de luto! —exclamó la tía Giulia al oído de su madre—. Él sabe que tiene mucho que agradecerle a su tío, el difunto papa Julio. He ahí un hombre con el que incluso yo flaquearía una última vez.

Constanza se sintió como congelada, pero al tiempo le recorría una ola de calor. Aquel jinete negro sin armadura, que no debía tener mucho más de veinte años, marchaba montado recto como una vela sobre su corcel azabache adornado de oro, con una pose orgullosa pero en absoluto rígida. Volvió entonces el rostro en su dirección, y ella creyó reconocer en aquellos rasgos la pena que le atormentaba. Ella lo entendía, pues si él sentía el dolor por la pérdida de un tío querido, ella penaba por su hermano pequeño. El recuerdo de Paolo le hizo helar la sangre. Ante el barullo y el griterío de la gente, apenas había pensado en la muerte del niño, pero entonces aquella imagen regresaba y, con ella, la culpabilidad.

Aunque en realidad no había sido culpa suya.

El auténtico responsable era Pierluigi. Debía haber sido él.