5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HQN

- Sprache: Spanisch

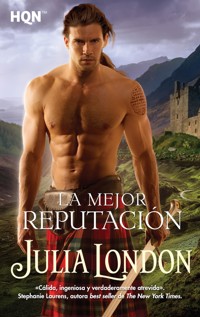

Rebelde. Soltera. Incorregible. La reputación de Catriona Mackenzie era bien conocida allá por donde iba. Su difunta tía Zelda le había enseñado a decir lo que pensaba, y eso fue lo que hizo Catriona cuando el legado de Zelda, un refugio para mujeres, se vio en peligro. Su cometido la llevó a cruzarse en el camino del misterioso e inquietante Hamlin Graham, duque de Montrose, y pronto conoció los rumores que corrían sobre él. Hamlin, rodeado de secretos y mentiras, tenía que soportar el miedo y la desconfianza de aquellos que lo creían un asesino. La repentina desaparición de su esposa y la verdad que debía callar ponían en peligro sus posibilidades de conseguir un deseado escaño en el Parlamento. Sin embargo, siguió guardando sus secretos hasta que apareció en su vida una mujer de ojos brillantes y férrea determinación. Aunque las graves acusaciones que pesaban sobre él pudieran acarrearle la ruina, su verdadera perdición podía ser aquella pasión desenfrenada.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 406

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2018 Dinah Dinwiddie

2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

La mejor reputación, n.º 206 - enero 2020

Título original: Tempting the Laird

Publicada originalmente por HQN™ Books

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.

Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQN y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.

Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.

Todos los derechos están reservados.

I.S.B.N.: 978-84-1348-134-0

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Epílogo

Nota de la autora

Glosario

Si te ha gustado este libro…

Capítulo 1

Kishorn Lodge, Highlands de Escocia, 1755

Los Mackenzie de Balhaire habían mantenido un encendido debate sobre la cuestión de dónde enterrar a la venerable Griselda Mackenzie. Arran Mackenzie, su adorada prima, quería que la enterraran en la casa solariega de la familia, junto a los antepasados de los Mackenzie de los últimos doscientos años. Sin embargo, Catriona, la hija menor de Arran, que estaba tan unida a su tía Zelda como a su propia madre, quería enterrarla allí, en Kishorn Lodge, donde Griselda había pasado la mayor parte de su extraordinaria vida.

Al final, llegaron a un acuerdo. La tía Zelda recibió sepultura en la cripta familiar de Balhaire, pero un mes más tarde se celebró un festival en su honor, una fèille, en Kishorn. Aquello sí satisfizo a Catriona, porque era la celebración que quería para una mujer que había vivido a su manera.

Por desgracia, el tiempo empeoró mucho la noche de su festival. Kishorn estaba muy lejos, en las Highlands, y solo podía llegarse en barco. Así pues, solo pudieron asistir los familiares más cercanos, que acudieron remando desde Balhaire, más allá de Arrandale y Auchenard, las tierras de los Mackenzie, cruzando Loch Kishorn hasta el lugar donde el río desembocaba en el lago.

Allí, en el interior de las Highlands, no había casi nadie, ni casi nada. Antiguamente había un pueblo junto al río, porque las tierras eran abundantes en caza, pero se había quedado deshabitado hacía mucho tiempo, y un antepasado de la familia Mackenzie había erigido la casa solariega sobre las ruinas de la población. Zelda siempre había preferido la libertad a un matrimonio que la tuviera atrapada, y su padre había permitido que siguiera soltera y tomara posesión de la casa abandonada. Ella, de joven, la había convertido en su hogar, reparándola y manteniéndola durante su vida.

Lo único que quedaba de aquel antiguo pueblo eran las ruinas de la abadía, construida en una colina que dominaba la cañada del río. Zelda había reconstruido la mitad de la antigua estructura y la había hecho habitable. La otra mitad, lo que una vez fue el santuario, no tenía muros, y de su tejado solo quedaban unos cuantos arcos y vigas. No tenía mucha utilidad, salvo la de proporcionar refugio y descanso a las vacas que entraban en el recinto de vez en cuando.

Ojalá ellos hubieran tenido un descanso de la lluvia helada que había golpeado sin cesar las ventanas el día de la fèille.

Catriona se quedó triste, puesto que había planeado que la celebración fuera recordada por todos muchos años.

–Hoy estoy enfadada con Dios –les dijo a las otras mujeres que se habían reunido alrededor del fuego.

Entre ellas estaban su madre, la señora de Balhaire, y su hermana, Vivienne. También estaban presentes sus cuñadas, Daisy, Bernadette y Lottie.

–Llovió el día que la enterramos y hoy vuelve a llover. Ella se merecía algo mejor –dijo mientras alzaba la copa para que se la rellenaran de vino.

–A Zelda no le habría importado que lloviera, Cat –le dijo su madre–. A ella solo le habría importado que celebraras la fèille. ¿No oyes su risa? Te diría: «¿Acaso esperabas que los querubines y los azulejos cantaran y trinaran para anunciar mi llegada? No, niña, el cielo llora cuando llamo a la puerta».

–Mamá –dijo Catriona. Sin embargo, sonrió sin poder evitarlo. Era cierto; su tía Zelda habría dicho algo parecido a eso.

–La echo de menos –dijo su madre, con afecto, y alzó su copa–. Era incomparable.

Aquello, en boca de Margot Mackenzie, era toda una alabanza. Zelda y ella siempre habían tenido una relación tensa, aunque Catriona no entendía completamente los motivos. Sabía que Zelda no podía perdonarle a su madre que fuera inglesa, lo cual, en realidad, era un pecado para muchos Highlanders. Sin embargo, Zelda también había creído siempre, con empeño, que su madre era una espía. En una ocasión, ella le había preguntado a su padre por qué pensaba la tía Zelda que su madre era una espía, y él la había mirado de una manera extraña.

–Hay cosas que es mejor dejar atrás, ¿de acuerdo? –le dijo él–. Además, no puedes creerte todo lo que dice Zelda, niña.

Pero ella se había dado cuenta de que su padre no había negado la acusación.

A pesar de aquella antigua enemistad entre las dos mujeres, durante los últimos meses de vida de Zelda, cuando ella no se encontraba bien, la madre de Catriona había ido una vez a la semana desde Balhaire para cuidarla. Las dos discutían sobre cosas que habían sucedido en el pasado, pero también se reían de algunos secretos.

Una de las sirvientas vertió vino en la copa de Catriona, y ella se lo bebió como si fuera agua.

Todos los Mackenzie estaban metidos en la casa, así que no había espacio suficiente para los juegos que había planeado Catriona, y pocas cosas para mantenerlos ocupados. Además, para ser sincera, tenía que reconocer que se estaba emborrachando. Se le escaparon unas cuantas risitas.

–Debería haber baile –dijo Lottie, y se movió con cierta incomodidad bajo el peso del niño que tenía en brazos. Otro niño–. O algo.

–¿A qué te refieres? –le preguntó Vivienne–. No puedes bailar, Lottie –le dijo, señalando al niño con la cabeza. Lottie acababa de tener a Carbrey, y el nacimiento de un segundo varón tenía a Aulay, el hermano de Catriona, paseándose por Balhaire como un pavo.

–Bueno, pero tú, sí –dijo Lottie, dándole un codazo a Vivienne–, y a mí me gustaría mirar.

–¿Yo? Yo soy demasiado vieja y estoy demasiado gorda para bailar –dijo Vivienne, y se puso una mano sobre el vientre. Los embarazos y partos de sus cuatro hijos le habían dejado una figura regordeta–. Bernadette puede bailar.

–¿Yo sola? –preguntó Bernadette, la mujer de su hermano Rabbie, que estaba agachada atizando los troncos del hogar–. ¿Y canturreo yo la música, también?

–¿Y yo? –preguntó Daisy, la mujer de Dailean, su hermano mayor–. Yo no estoy demasiado vieja para un bailecito.

–Ni demasiado gorda –añadió Lottie.

–No, pero tu marido sí es demasiado viejo –dijo Vivienne, asintiendo hacia Cailean. Él estaba sentado junto al brasero con su padre, y tenía las piernas estiradas y una jarra de cerveza en la mano.

–Es una pena que Ivor MacDonald no esté aquí para bailar con nuestra Cat –dijo la madre de Catriona, y sonrió con malicia a su hija.

Con la cantidad de vino que había bebido, Catriona había perdido las inhibiciones, y gruñó de frustración.

–¡Nunca descansarás hasta que me veas casada!

–¿Y qué tiene de malo eso, si puede saberse? –le preguntó su madre.

–Sí, ¿qué tiene de malo? –inquirió Daisy–. ¿Por qué no aceptas el cortejo del señor MacDonald, Cat? Parece muy agradable, y está completamente embobado contigo.

Ivor era un hombre gordo, de su misma estatura, con el pelo lacio y caído alrededor de la cara. Desde que había muerto Zelda, le había dado el pésame tantas veces que ella había perdido la cuenta.

–Puede estar todo lo embobado que quiera, pero yo soy demasiado inquieta como para unir mi vida a la de un constructor de barcos –dijo Catriona con vehemencia, y apuró la copa de vino. En realidad, su profesión no tenía nada que ver. El principal impedimento era que no tuviera cuello.

–Yo creo que eso no es correcto –dijo Lottie, mirando a Catriona con asombro, puesto que ella había alzado la copa para que volvieran a rellenársela–. Lo que ocurre es que él no te ha embobado a ti, eres tú la que ha hecho todo el embobamiento, ¿a que sí?

Catriona se rio.

–Tú entiendes muy bien lo que quiero decir, ¿verdad?

–Sí, lo entiendo perfectamente –dijo Lottie–. Pero ya tienes treinta y tres años, Cat. Más tarde o más temprano tendrás que aceptar a un pretendiente, o te quedarás para vestir santos.

–¡Lottie! –exclamó Bernadette–. ¡Eso no está bien!

Catriona movió la mano con desdén.

–No es lo más agradable del mundo, pero es cierto. Tengo los pies bien plantados en el terreno de la soltería. He aceptado que voy a pasarme la vida sin marido ni hijos. Es lo mismo que hizo Zelda, y por elección propia. Sé cuál es mi camino: continuar con la labor de la tía Zelda.

–Yo preferiría pensar que tu destino es otro que vivir en Kishorn, apartada de la sociedad –dijo su madre–. Tú no eres Zelda, después de todo.

Ahí, precisamente, estaba el quid de la cuestión: no había una sociedad para ella. No tenía nada en lo que poder ocuparse, salvo aquella abadía que estaba en mitad de ningún sitio.

–¿Qué sociedad, mamá? ¿Te refieres a los Mackenzie y a todos sus hombres casados? O, tal vez, ¿te refieres a los MacDonald y a su representante, Ivor?

–Si no te gusta el señor MacDonald, hay más círculos sociales que podrías explorar –le dijo su madre–. Pero, como te pasas todo el día en Kishorn, te has aislado del mundo.

–Umm… –murmuró Catriona con escepticismo–. Creo que puedo decir que he conocido a toda la sociedad de las Highlands, y que no hay nada interesante para mí, como le ocurrió a mi querida y difunta tía. Además, las mujeres y los niños de la abadía me necesitan, mamá. A mí, eso me parece un gran objetivo en la vida. Aprendí todo lo que pude de Zelda. Las mujeres de la abadía no tienen otro sitio al que ir, y yo estoy decidida a continuar la labor de Zelda. No intentes convencerme de lo contrario, mamá –dijo. Se incorporó en la silla y miró a su alrededor–. ¿Dónde está esa sirvienta?

–Catriona, hija. Por favor –le suplicó su madre.

Pero ella no estaba de humor para hablar de sus planes para el futuro.

–Que Diah me ayude –dijo, y se puso de pie.

Al hacerlo, empezó a tambalearse, y tuvo que agarrarse al respaldo de la silla para no caer. Estaba agotada de hablar de la situación.

–Vaya, creo que me gustaría bailar. ¿No está Malcolm Mackenzie por ahí? Estoy segura de que ha traído las gaitas.

–Por el amor de Dios, siéntate, Cat –le dijo Bernadette. La tomó de la mano y trató de que volviera a sentarse–. Estás borracha…

–¡Si casi no he bebido! –exclamó Catriona–. Es la inglesa que hay en ti, Bernie –le dijo ella, moviendo un dedo delante de su cuñada–. Los escoceses bailamos mejor si hemos bebido un poco de vino.

–Puedes hacerle daño a alguien –respondió Bernadette, y volvió a tirarle de la mano.

–No deberías beber tanto –le dijo Vivienne con desaprobación.

–Debo beber y debo bailar –repuso Catriona.

Tiró de la mano para zafarse de Bernadette y, al instante, perdió el equilibrio y se tambaleó hacia atrás. Chocó de espaldas con alguien, se giró y se echó a reír con deleite al ver quién la había sujetado. Rhona MacFarlane era la abadesa de Kishorn. Rhona no era una verdadera abadesa; tenía un corazón de oro, pero no era monja. Sin embargo, todo el mundo se refería a ella como «la abadesa», porque había estado trabajando doce años con Zelda.

–¡Pues mira quién va a bailar conmigo, al final! Gracias, Rhona, querida mía. Me has salvado de una regañina, y me encantaría bailar –dijo Catriona, y le hizo una reverencia, inclinándose tanto, que estuvo a punto de caer de bruces.

–No tenemos música –dijo Rhona.

–Es cierto –dijo Catriona. Agarró a Rhona por los brazos e intentó hacer que girara para empezar a bailar–. ¡Necesitamos música!

–¡Señorita Catriona! –exclamó Rhona, y se liberó de ella.

–Está bien, está bien, voy a buscar a Malcolm –dijo Catriona, con algo de petulancia.

–Señorita Catriona, tenemos visita –dijo Rhona.

A Catriona se le escapó una exclamación de alegría.

–¡Visita! ¿Quién ha venido? –preguntó.

Se giró hacia la puerta, porque esperaba ver a los MacDonald de la isla de Skye, que conocían bien a Zelda. Sin embargo, los hombres que había allí no eran MacDonald. Por su aspecto, estaba claro que no eran amigos de los Mackenzie. De repente, se acordó de las dos cartas que había recibido Zelda durante aquellos últimos meses de vida. Las misivas eran de grueso pergamino y estaban selladas con un lacre oficial. Zelda, sin embargo, las había despreciado como si no tuvieran ningún valor.

Catriona se enfureció. ¿Cómo se atrevían a presentarse allí, en la fèille en honor de Griselda Mackenzie? Si pensaban que iba a resultarles fácil apropiarse de la abadía ahora que Zelda había muerto, ella misma iba a demostrarles que no era así, que estaba dispuesta a morir antes de permitirles que lo hicieran.

–¿De quién se trata? –preguntó su madre, poniéndose en pie.

–Son unos canallas, eso es lo que son –dijo Catriona, y echó a andar hacia la puerta sin que su madre pudiera detenerla. Cuando se acercó a los dos hombres, el que estaba en primer puesto inclinó la cabeza.

–¿Quiénes son? –inquirió ella.

–Ah. Usted debe de ser la señorita Catriona Mackenzie –dijo el hombre, con un marcado acento inglés. Se quitó el sombrero y echó el agua del ala al suelo y sobre uno de los perros de Kishorn, que se sacudió el pelaje.

–¿Cómo es que sabe mi nombre? ¿Y cómo han llegado hasta aquí?

–Mi deber es conocer su nombre, y un hombre de Balhaire ha sido tan amable como para traernos –dijo, mientras se quitaba la capa empapada y se la entregaba al caballero que estaba detrás de él. Tenía empapados el abrigo y el chaleco, y olía a lana húmeda–. Soy el señor Stephen Whitson, agente de la Corona. ¿Tendría la amabilidad de informar a su señor que he venido a tratar un asunto urgente con él?

–¿A mi señor?

El hombre la miró con calma.

–Como he dicho, es un asunto urgente.

–¿Es el mismo asunto urgente por el que estuvieron importunando con sus cartas a mi tía enferma en su lecho de muerte?

–Disculpe, señorita Mackenzie, pero este es un asunto de hombres…

–No, es una cuestión de decencia –respondió ella.

Al notar que alguien la tomaba con fuerza del hombro con una mano, se sobresaltó. Cailean apareció a su lado y la miró con la advertencia de que mantuviera la boca cerrada.

–Le ruego que me perdone, pero, entonces, ¿de qué se trata? –preguntó él con calma.

–Milord, soy el señor Stephen Whitson, a su servicio –le dijo el hombre, inclinándose sobre la pierna que había estirado.

–Quiere quedarse con la abadía, de eso se trata –dijo Catriona con furia.

–Cat –dijo Aulay, que se acercó y se colocó al otro lado. Le tomó la mano y se la colocó en el antebrazo, y se la apretó con tanta fuerza que ella se estremeció–. Deja que este hombre hable, ¿de acuerdo?

–Ciertamente, esta abadía es una preocupación para la Corona –dijo Whitson–. Vengo de parte del gabinete de lord Advocate, el abogado de Su Majestad.

–¿La Corona? –repitió Cailean con escepticismo. Dio un paso hacia delante y se colocó delante de Catriona–. Perdón, señor, pero estamos en mitad del funeral de Griselda Mackenzie.

–Mi más sentido pésame –dijo Whitson–. Lamento que mi llegada sea inoportuna, pero nuestra correspondencia anterior no obtuvo respuesta. Como he intentado explicarle a la señorita Mackenzie, he venido a tratar un asunto urgente con el señor de la casa.

–Tráelos aquí, Cailean –dijo el padre de Catriona, desde el otro extremo de la habitación.

Whitson no esperó más invitación. Rodeó a Cailean y atravesó la estancia sin prestar atención a quienes lo rodeaban. Todos se habían quedado en silencio y miraban con los ojos entrecerrados al recién llegado.

Cailean siguió a Whitson, pero, cuando Catriona intentó moverse, Aulay la sujetó.

–Quédate aquí.

–¡No, Aulay! Ahora esta es mi abadía.

Sin embargo, Aulay no le permitió que se zafara de él.

–Pues entonces, si quieres conservarla, cierra la boca, Cat. Ya sabes cómo eres, ¿no? Especialmente, cuando has bebido más de la cuenta.

–¿Y qué pasa si he bebido? Zelda ha muerto y he ahogado mis penas –le dijo.

Se sacudió sus manos y siguió apresuradamente a los demás.

Su padre se había puesto en pie.

Necesitaba un bastón para apoyarse, pero todavía tenía una figura imponente y le sacaba una cabeza de estatura al señor Whitson. Su padre tenía mucha inteligencia a la hora de juzgar a los demás, y al señor Whitson debió de juzgarlo enseguida, porque no le ofreció comida ni bebida. Dijo, con sequedad:

–Entonces, ¿cuál es su mensaje?

El señor Whitson alzó la barbilla ligeramente.

–Como usted va al grano, milord, yo lo haré también. La abadía de Kishorn se utilizó de manera ilícita para ayudar y secundar a traidores jacobitas que querían destronar a nuestro rey en la rebelión del cuarenta y cinco y, por esa traición, la propiedad ha sido requisada.

Toda la familia dio un jadeo de incredulidad, salvo su padre, Arran Mackenzie, que se echó a reír.

–¿Disculpe? La abadía de Kishorn está en unas tierras que han sido propiedad de los Mackenzie durante más de doscientos años. Nadie ha ayudado ni secundado a ningún traidor. Hemos sido súbditos leales.

–La señorita Griselda Mackenzie era una simpatizante de los jacobitas y dio refugio a rebeldes que huían después de la batalla de Culloden. No se moleste en negarlo, milord. Tenemos el testimonio de dos de los simpatizantes. Y, como la propiedad se utilizó para proteger a traidores, el rey ha dado la orden de su requisamiento.

–¿El rey? –preguntó Cailean con incredulidad–. Pero si ya han pasado diez años desde la revuelta.

El señor Whitson se encogió de hombros.

–Fue un delito entonces y sigue siéndolo ahora.

–¿Qué interés tiene la Corona en una vieja abadía? –preguntó Rabbie–. Se está cayendo, y está demasiado alejada de la civilización como para poder ser útil.

–Sí tiene interés –dijo el señor Whitson–. Hay algunas personas que piensas que se puede utilizar para cosas mejores que darles residencia a mujeres de mala reputación.

Catriona mostró su indignación.

–¡Cómo se atreve! ¿Es que no tiene compasión?

Whitson se giró tan rápidamente que ella se sobresaltó.

–Hay muchos en estas colinas que no quieren aquí a las mujeres a las que usted acoge, señorita Mackenzie. Algunos están completamente en contra.

–Lo que hagamos con nuestra propiedad no es asunto de nadie –replicó Catriona. Notaba que Rhona estaba a su espalda, temblando nerviosamente, y notaba aún más que se le estaban enrojeciendo las mejillas de ira.

–Voy a pasar por alto su falta de cortesía, Whitson, porque no es usted de esta parte del mundo –dijo su padre–. Pero si vuelve a hablarle así a mi nighean, tendrá que enfrentarse a la justicia de las Highlands.

Whitson enarcó una de sus gruesas cejas.

–¿Está amenazando a un enviado del rey, milord?

–Amenazaré a cualquier hombre que se atreva a hablarle a mi familia de ese modo –le espetó su padre–. Entonces, ¿habéis traído un decreto oficial, o tenemos que aceptar la palabra de un Sassenach?

Whitson entrecerró los ojos.

–Pensaba que era un hombre razonable, Mackenzie, puesto que tiene una buena reputación. Sin embargo, será mejor para todos que no opongan demasiada resistencia. Se le envió un decreto oficial a la señorita Griselda Mackenzie. No tengo una copia del documento en este momento, pero puedo encargar una copia, si es lo que prefiere.

–Griselda Mackenzie ha muerto –respondió su padre–. Hasta que yo no haya visto una comunicación oficial, no tengo motivos para creer lo que dice.

El señor Whitson se agarró las manos por detrás de la espalda.

–Haré que se lo envíen inmediatamente. Pero, para adelantar el proceso, permítame que le informe de que el decreto les concede a su familia y a usted seis meses para desalojar la propiedad. Cumplido ese plazo, la propiedad se tomará por la fuerza. Las tierras han sido requisadas, milord. Las órdenes del rey son claras.

A Catriona empezó a darle vueltas la cabeza. Tuvo ganas de vomitar. Había veintitrés personas en la abadía. Todos ellas, menos uno, eran mujeres y niños pequeños que habían sido expulsados de la sociedad. ¿Adónde iban a ir?

–Bien. Usted tiene un cuarto de hora para salir de nuestras tierras, o también será expulsado por la fuerza –respondió su padre. Después, les dio la espalda a aquellos extraños.

–Recibirá el decreto a finales de semana –dijo el señor Whitson con frialdad. Después, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta.

–¿Es que no tiene conciencia? –le espetó Catriona, cuando pasó a su lado.

Él se detuvo y la miró fijamente, y Catriona notó un escalofrío por la espalda.

–Señorita, le aconsejo que dedique sus obras de caridad a mujeres decentes.

–Salga de aquí –le dijo Rabbie en voz muy baja.

Whitson salió de la estancia. Su ayudante lo siguió llevando su capa empapada.

Todos se quedaron callados durante unos instantes después de que los intrusos se hubieran marchado. A Catriona le daba vueltas la cabeza. Pensó en las mujeres que vivían en la abadía. Molly Malone, a quien su marido había pegado tan brutalmente, que había perdido el niño que estaba esperando. Ella se había escapado de casa en medio de la noche, con sus otros dos niños pequeños y una sola corona en el bolsillo. Y Anne Kincaid, a quien su padre había echado de casa cuando era una muchacha porque no la quería. Se había visto obligada a ejercer la prostitución para poder sobrevivir. Y Rhona, la querida Rhona, una bendición para Kishorn. Cuando su marido había muerto, nadie la había acogido en su casa, y había trabajado a destajo durante un año, pero no había podido pagar la renta de su casa y el casero le había ofrecido un trato: su cuerpo a cambio de un techo. Rhona había resistido durante tres meses antes de rechazarlo y, entonces, él la había echado a la calle sin titubear.

Había más mujeres, la mayoría con hijos pequeños, y Catriona no podía soportar pensar qué iba a ser de ellas. Se hundió en una silla, con el estómago encogido, el corazón acelerado por el miedo y un terrible dolor de cabeza.

–Bien… –dijo la madre de Catriona.

–Airson gradh Dhè, ¿qué vamos a hacer ahora? –preguntó Aulay.

–¿Qué podemos hacer, que no se haya intentado antes? –preguntó su padre, con suavidad, mientras volvía a su asiento–. Los MacDonald ya intentaron que les devolvieran a sus herederos las tierras que les habían requisado, y no lo consiguieron.

–Sí, pero las tierras que querían recuperar eran cultivables –dijo Cailean–. Más valiosas que estas –añadió, y señaló vagamente hacia la ventana.

–Sí, esto no vale para plantar nada –dijo su padre–. Pero sí tiene valor como pasto para las ovejas de algún Sassenach.

–¿Y no podrían poner a pastar a las ovejas en la cañada y dejarnos la abadía? –preguntó Catriona.

Vivienne soltó un resoplido.

–No quieren la abadía ni a las mujeres que viven aquí –dijo, y miró con timidez a Rhona–. Discúlpame, Rhona.

–No es necesario –dijo Rhona–. Sabemos muy bien quiénes somos.

–Tengo una sugerencia –dijo la madre de Catriona–. Creo que Catriona debería enviarle enseguida a mi hermano la carta que le escribió Zelda.

Su padre miró a su madre con curiosidad.

–¿Qué carta?

–Zelda le escribió a mi hermano una carta que todavía no ha sido enviada. Tú conoces a Knox tan bien como yo, Arran. Si hay alguien que puede ayudarnos, es él. Conoce a mucha gente de las altas esferas, y da la casualidad de que está pasando el verano en Escocia.

Todos los hermanos de Catriona emitieron un gruñido.

Para todos ellos, la cuestión del veraneo del duque de Norwood siempre había sido un trago amargo. Era uno de los ingleses ricos que se había beneficiado comprando una de las propiedades requisadas a los escoceses después de la rebelión. Le había comprado a la Corona una finca pequeña cerca de Crieff y, en una ocasión, había alardeado que le había costado lo mismo que un caballo.

–La carta de Zelda no tenía nada que ver con esto –dijo Catriona, mientras buscaba con la mirada su copa de vino.

–De todos modos, tú le prometiste a Zelda que ibas a llevársela en persona a mi hermano, ¿no, cariño? Por eso debes ir a verlo y, ya que lo haces, pedirle que te ayude con la abadía.

–¡Ir a verlo! –exclamó Catriona–. No puedo alejarme de la abadía ahora, mamá. ¡Diah, acabamos de perder a Zelda!

–Tienen a Rhona –dijo su madre, y le quitó a Catriona la copa que acababa de tomar de una mesa–. Rhona es perfectamente capaz de cuidarlas.

Catriona cabeceó.

–No es lo mismo.

–Mamá tiene razón –dijo Vivienne–. La tía Zelda habría ido directamente a ver al tío Knox, si hubiera sido necesario. Tú eres la única esperanza para la abadía, y el tío Knox es tu única esperanza. Además… te vendría bien poner un poco de distancia, ¿no?

–¿Distancia? –repitió Catriona, con desconcierto, mientras intentaba arrebatarle la copa a su madre–. ¿Distancia de qué?

–De Balhaire. De Kishorn –dijo su padre.

–¿Perdón? –dijo ella.

De repente, el nudo del estómago se le tensó aún más. Algo no marchaba bien, pero le estaba costando pensar con claridad.

–Has sido una bendición para mi prima –dijo él–. Pero has estado muchos meses cuidándola en su lecho de muerte, y ya es hora de que te ocupes de tu propia vida.

Catriona pestañeó. De repente, lo entendió todo: habían estado hablando de ella. ¡Su propia familia hablando de ella a sus espaldas! Lo vio en las caras de sus padres, hermanos y cuñadas. La habían rodeado y la observaban con caras de decisión y comprensión.

–¿Qué ocurre? ¿Habéis estado hablando de mi vida y habéis decidido lo que tengo que hacer? No sé cómo os atrevéis a hablar mal de mí a mis espaldas.

–Criosd, Cat, ¡nadie ha hablado mal de ti! –respondió Rabbie–. Pero estos últimos meses has estado deprimida y has bebido vino y brandy todas las noches, ¿no? Ni siquiera has intentado relacionarte demasiado en sociedad.

–¿En qué sociedad? –gritó ella–. ¿Dónde está, Rabbie? Señálamela y, de paso, dime algo que tenga que hacer.

Él frunció el ceño.

–¿No ves lo que vemos todos? Estás dejando que se te escape la vida entre los dedos.

Catriona se sintió expuesta e incómoda. No estaba enfadada, pero no le gustaba nada aquello. ¿Qué esperaban de ella? Ninguno había sido nunca una solterona que no tenía nada que esperar, porque ya no tenía esperanza de ser esposa ni madre.

–¿Y qué haríais vosotros? No tengo ocupación, nada que hacer, salvo deprimirme y tomar vino y brandy todas las noches.

Estaba a punto de echarse a llorar. Estaba molesta, se sentía traicionada, como si la hubieran dejado atrás. Todos tenían familia, amor y ocupaciones, y un propósito vital, por el amor de Dios. Sin embargo, ella había nacido mujer en un tiempo en el que había pocos hombres adecuados, y no podía hacer nada salvo ir de una reunión a la siguiente, mientras buscaba algo en lo que ocupar sus días.

Lo único que tenía sentido era la abadía. Zelda le había dejado un objetivo en la vida y, ahora, ¿se lo iban a arrebatar?

Demonios… Empezaron a caérsele las lágrimas de nuevo.

–Diah, no te lo he dicho para hacerte llorar –le dijo Rabbie con la voz ronca.

La madre de Catriona se acercó a ella y la abrazó.

–Ve a ver a tu tío Knox, deja que él te ayude y, por favor, cariño, tómate un poco de tiempo para cuidar de ti misma.

–No puedo dejarlas –respondió Catriona entre lágrimas, y tomó el pañuelo que le ofrecía Daisy para sonarse la nariz.

–Sí, señorita Catriona, sí puede.

Catriona se quedó inmóvil.

–¿Tú también, Rhona? –preguntó.

Rhona enrojeció ligeramente.

–Este verano vamos a estar bien, ¿no? Su señora madre… bueno, tiene razón. Usted se merece ser feliz, señorita Catriona, y en Kishorn no ha tenido felicidad.

Catriona quería decir que sí, que era feliz, pero no era cierto. Estaba muy infeliz con su situación, y parecía que, aunque había hecho un gran esfuerzo por disimularlo, todos se habían dado cuenta.

–Rhona y yo hemos estado hablando –dijo su madre–. Estamos de acuerdo en que todo el mundo debe cuidar de sí mismo. Pero yo hecho mucho de menos la alegría de mi hija.

La alegría de su hija había ido desvaneciéndose poco a poco, y su lugar lo había ocupado el sentimiento de soledad.

–Yo ayudaré en la abadía mientras tú estás de viaje –dijo Lottie.

–Y yo –dijo Bernadette.

–¡Yo, también! –exclamó Daisy–. Todos.

–Pero si no vais a saber lo que hay que hacer –respondió Catriona con petulancia–. Lo vais a dejar todo hecho un lío.

–Puede ser –le dijo Aulay, mientras se inclinaba para darle un beso en la coronilla–, pero ya lo arreglarás tú todo cuando vuelvas, ¿no?

Catriona puso los ojos en blanco.

–No he dicho que vaya a ir –les advirtió.

Sin embargo, a finales de semana, Catriona estaba en uno de los carruajes de Balhaire, de camino a Crieff, a ver a su tío Knox.

Capítulo 2

El viaje de Balhaire a Crieff fue fatigoso, porque las carreteras eran de un único sentido y se usaban tan poco que el cochero tuvo que parar más de una vez para apartar obstáculos y escombros del camino. Cada día se alojaban en una posada de mala muerte, se despertaban y comenzaban el viaje de nuevo.

Al contrario de lo que deseaba su familia, el ánimo de Catriona no mejoró durante el trayecto.

Cuando, por fin, el coche entró en la calle central de Crieff, tenía la sensación de que habían pasado semanas, y no días. Se detuvieron en la posada de La espada roja y el escudo. A pesar de que era mediodía, ella estaba tan cansada que al bajar del carruaje estuvo a punto de caer, y el joven cochero de los Mackenzie tuvo que sujetarla.

–Bueno, ya está aquí, señorita Mackenzie –le dijo–. Volveremos a buscarla dentro de quince días o tres semanas, ¿de acuerdo?

En aquel momento, no le importó si alguien volvía a buscarla o no, porque no se imaginaba subiéndose en un carruaje nunca más.

–¡Ahí está! –exclamó alguien con una voz muy familiar.

Se giró y sonrió a su tío Knox, que atravesó el patio hacia ella.

–¡Mi querida niña, por fin has llegado!

Su tío la abrazó con entusiasmo contra su pecho, con tanta fuerza, que a ella se le cayó el sombrero. Después, le dio varios besos en la mejilla y retrocedió para verla bien, mientras el cochero trataba de entregarle el sombrero.

–Todavía eres una belleza, pequeña –le dijo él con orgullo.

¿Todavía? Seguramente, como ya tenía treinta y tres años, su tío pensaba que su aspecto había empezado a marchitarse.

–Me alegro mucho de verte, tío Knox –dijo ella–. No te haces una idea.

Su tío estaba un poco más gordo que la última vez que lo había visto, hacía un año. Él había ido a visitar a su hermana, la madre de Catriona, desde Inglaterra, y también había pasado a hacerle una visita a Kishorn a la tía Zelda. Sí, había engordado, pero era muy guapo. Tenía los ojos de color verde claro y el pelo canoso, atado con un lazo de terciopelo negro. Llevaba un abrigo de buena lana y un chaleco bordado con hilo de oro, y un pañuelo al cuello, blanco como la nieve y con un nudo muy elaborado. Catriona se sintió muy sosa en comparación con él.

–Vamos, vamos, debes de tener mucha sed y hambre. Tomad, mis muchachos, para el alojamiento de esta noche y todo el vino y las mujeres que queráis –les dijo, y le entregó una bolsa de monedas al cochero–. No os deis prisa en volver. Quiero pasar una temporada con mi sobrina favorita.

Le pasó un brazo por los hombros a Catriona e hizo que se diera la vuelta.

–El viaje desde Balhaire es terrible, ¿eh? Siempre le he dicho a Margot que tiene que haber una manera más fácil de llegar hasta ella, pero, ¡ay! Siempre ha querido a tu padre y se niega a dejarlo.

–¿A dejarlo?

–Has venido sola, ¿no? ¿Sin doncella? ¿Solo con esos brutos que te han traído y han bajado tu equipaje? –le preguntó, sin dejar de caminar apresuradamente por el patio empedrado hacia la entrada del salón público de la posada. En las ventanas había jardineras llenas de amapolas y habían colocado mesas y sillas fuera, pero no había nadie disfrutando del sol.

–Tengo una chica para que te atienda si tú no has traído a nadie, aunque no sé si será muy habilidosa. A mí me parece que lo hace bastante bien, pero mi invitada, la señorita Chasity Wilke-Smythe, dice que es horrorosa, pero a estos ojos de viejo, la muchacha parece bastante guapa.

¡Invitados! Tenía que haberlo pensado. Su tío Knox estaba siempre rodeado de amigos y conocidos que acudían desde todas las partes del mundo y de clases no siempre recomendables. Catriona se azoró más y más a medida que él la obligaba a avanzar. Sabía que olía mal y se sentía desaliñada con aquella ropa de viaje, y solo quería darse un baño y tomarse un brandy.

–Entre tú y yo, cariño, los Wilke-Smythe son un poco exigentes –dijo su tío, en voz baja–. Y demasiado del ala Whig, demasiado liberales para mi gusto, no sé si me entiendes –añadió, moviendo las cejas.

No, no lo entendía.

–Pero son muy amenos y te divertirás con ellos, estoy seguro. Y, si no, siempre están la condesa Orlov y su primo, Vasily Orlov. Son un par de lo más pintoresco –dijo él. Se inclinó hacia ella y susurró con teatralidad–: Rusos…

–Disculpa, tío, pero cuando me contestaste a mi petición de venir a visitarte no me dijiste nada de que ya tuvieras invitados.

–¡Bueno, es que no tengo casi ninguno! Además, no me importaría echar de casa a toda una caterva de huéspedes si con eso pudiera pasar el verano entero con mi adorada sobrina.

–No, tío, el verano entero, no. Quince días…

–¡Aquí estamos! –declaró él, haciéndole caso omiso, y la rodeó con un brazo–. ¡Aquí está mi sobrina!

El pequeño grupo de gente que estaba sentada a la mesa que había en el centro de la habitación la miró. Su tío la llevó hacia la mesa y le presentó a los señores Wilke-Smythe y a su hija, la señorita Chasity Wilke-Smythe, que era exactamente igual que su madre. Ambas llevaban el pelo empolvado y el mismo abrigo.

Después, fue presentada a la condesa Orlov, una mujer elegante de aspecto educado, y a su primo, un hombre guapo aunque algo petimetre, el señor Vasily Orlov.

–Llámeme Vasily –le dijo él mientras se inclinaba para hacerle una reverencia.

También estaba presente la señora Marianne Templeton. Catriona sabía que era la hermana viuda del vecino del tío Knox en Inglaterra. Su madre la había mencionado una vez y le había explicado que estaba ansiosa por convertir al tío Knox en su siguiente marido. Parecía un poco mayor que él, y la examinó de pies a cabeza sin disimulo.

Por último, su tío le presentó a lord Furness, un viejo amigo, que era un anciano caballero con unas cejas anchas y espesas y que apenas la miró.

El tío Knox se sentó entre lord Furness y la señorita Chasity Wilke-Smythe y pidió whisky para todos ellos.

–En honor a mi sobrina. A los escoceses les gusta el whisky, ¿no, Cat?

–Eh… A muchos, sí –respondió ella.

–Pues, allí donde fueres, haz lo que vieres –dijo su tío Knox, y alzó su copa–. ¡Por Escocia!

–¡Por Escocia! –repitieron sus invitados.

Catriona toleraba bien el whisky, pero aquel día estaba tan sedienta que apuró la copita y la dejó con firmeza sobre la mesa. Entonces, se dio cuenta de que todo el mundo la estaba mirando.

–Era una copa pequeña –dijo, a la defensiva. Todavía se sentía mal por la reprimenda que había recibido por parte de su familia aquella tarde lluviosa en Kishorn.

–¡Otra ronda! –gritó el tío Knox–. ¡Otra ronda para todos!

El whisky hizo efecto y todo el grupo se volvió más alegre. Empezaron a reírse y a hablar entre ellos, corrigiéndose unos a otros durante la narración de lo que había sucedido la noche anterior, que, al parecer, había sido una partida de Whist que había salido muy mal. Catriona escuchó y sonrió y asintió cuando pensaba que debía hacerlo, pero estaba muy fatigada. Se apoyó en el respaldo de la silla para que lord Furness pudiera hablar con la señorita Wilke-Smythe. La posada estaba empezando a llenarse; ojalá eso significara que el tío Knox iba a llevarlos pronto a Dungotty, la finca que había comprado, supuestamente, por una cantidad irrisoria. Por desgracia, no parecía que tuviera ganas de marcharse, porque pidió empanadillas de riñones para todo el mundo y pasó del whisky a la cerveza cuando la señora Templeton empezó a reírse demasiado alto.

Pasó otra hora. Catriona empezó a deslizarse hacia abajo por el asiento y miró el reloj que llevaba prendido al vestido. Cuando alzó la vista, con cansancio, vio la espalda de un hombre. Era bastante alto y llevaba una capa que parecía de la mejor lana. El cuello de la camisa, blanco como la nieve, cubría su nuca. Tenía el pelo negro como el carbón y lo llevaba atado con un lazo verde. No lo había visto entrar. Él se había sentado junto a la ventana, solo, y tenía las piernas cruzadas y un brazo extendido y colgado del respaldo de una silla vacía. Estaba mirando por la ventana.

Catriona notó un codazo repentino.

–No puedo creer que haya venido –susurró la señorita Wilke-Smythe.

–¿Disculpe?

La joven señaló al hombre con un movimiento de la cabeza.

–Es el duque de Montrose –susurró con emoción–. Mire, ahí está el carruaje de Blackthorn.

Catriona volvió a mirar al hombre.

–Me imagino que habrá oído hablar de él, ¿no?

Catriona hizo un gesto negativo.

–No. ¿Debería haber oído hablar de él?

–¡Sí! –exclamó la señorita Wilke-Smythe con un gritito–. Tiene muy mala fama.

–¿Por qué?

La señorita Wilke-Smythe se inclinó hacia ella con los ojos marrones muy brillantes, y susurró:

–Dicen que mató a su mujer.

–¿Qué? –preguntó Catriona, con asombro, y se giró para mirar a la muchacha–. Debe de estar bromeando.

–¡En absoluto! Todo el mundo lo dice. Dicen que desapareció sin dejar rastro. Una noche dio una cena con tanta porcelana y tanta plata que había guardias armados en la puerta de la mansión. Y, al día siguiente, desapareció como por arte de magia –dijo la muchacha, chasqueando los dedos–. Se desvaneció, y nadie ha vuelto a verla.

Catriona observó las anchas espaldas del hombre que estaba en la ventana.

–Eso es imposible.

–¡Pregúnteselo a lord Norwood! –respondió la señorita Wilke-Smythe, refiriéndose a su tío Knox, que era el conde de Norwood–. Él fue quien me lo contó a mí.

–Bueno, yo creo que ya es suficiente –dijo su tío, de repente, y se puso en pie tambaleándose un poco–. Ya es hora de llevar a mi querida sobrina a casa. ¿Dónde están sus baúles? ¿Quién se ha hecho cargo de ellos?

–Pues yo no los tengo –dijo lord Furness, que también se puso en pie tambaleándose.

De hecho, hubo mucho zarandeo cuando se levantaron todos y empezaron a buscar las capas, los bolsos, los sombreros y las capotas. En medio del ajetreo, Catriona trató de ver la cara del duque, pero él seguía de espaldas a la puerta, y Vasily Orlov eligió aquel momento para acercarse a ella con una sonrisa lasciva.

–Norwood no mencionó lo bella que es su sobrina –le dijo, ronroneando.

Catriona se apartó de él y siguió a su tío y al resto del grupo hacia la calle. El sol brillaba con fuerza.

El carruaje de Balhaire se había marchado y, en su lugar, había un carruaje muy grande. En cada una de las esquinas lucía unas plumas rojas y en las puertas llevaba el blasón de los Montrose. Era muy parecido al carruaje que ella había visto en Norwood Park cuando era pequeña.

–Demonios, ¿ha aparecido Montrose en el pueblo? –preguntó su tío Knox, tomándola del brazo y enlazándoselo en el suyo.

–Pues sí –dijo lord Furness, mientras admiraban la calesa–. ¿No has visto al caballero en la posada? No puede ser otro, porque llevaba ese anillo de sello tan estridente e inconfundible.

–¿En la posada? No, no lo he visto –dijo el tío Knox–. Pues ha tenido mucho valor al aparecer. Vamos, querida Cat, tú vienes conmigo. Tengo un carruaje nuevo, un cabriolé. De Francia –añadió, como si eso fuera una gran satisfacción para él.

–¿Y mi equipaje? –preguntó ella, buscando sus baúles con la mirada.

–Ya nos los llevará alguien –dijo su tío.

–Tío, yo…

–Vamos, vamos, nena, no te preocupes. Estoy seguro de que tus baúles ya están en tu habitación de Dungotty. Los escoceses son sorprendentemente eficientes.

Catriona se preguntó si no debería sentirse ofendida porque eso sorprendiera a su tío, pero la nueva calesa acaparó toda su atención. Solo tenía dos asientos, una capota y dos caballos.

Su tío Knox la ayudó a subir. Después, debido a que estaba un poco inestable a causa del whisky y la cerveza, tuvo que hacer dos intentos para subir a su asiento.

–¿Vas a conducir tú? –le preguntó ella, alarmada.

–Pues sí. ¡No te asustes tanto! ¿Es que no te fías de tu tío Knox?

–¡No!

Él se echó a reír.

–Bueno, pues si lo prefieres, puedes conducir tú –dijo su tío con cortesía.

–Sí, lo prefiero.

Él chasqueó la lengua.

–Te pareces tanto a Zelda, que es inquietante –comentó, y le entregó las riendas–. ¡Mirad, mirad! –les gritó a sus amigos–. ¡Mi sobrina quiere conducir! Así son las cosas en Escocia, las mujeres son de hierro.

–¡Tío!

–Lo digo en serio, es un halago –dijo él, mientras se recostaba en el respaldo de cuero del asiento–. Mi propia hermana es ya más escocesa que inglesa. ¡Con lo que luchó para que no la enviaran a Escocia a casarse con tu padre! –exclamó, y se echó a reír. Después, le señaló el camino–. Toma la carretera del norte.

Catriona puso al trote a los caballos, y el tío Knox tuvo que agarrarse al lateral para no salir volando y acabar en el suelo.

Durante el camino, él le fue señalando las cosas más interesantes, pero Catriona apenas se fijó en ellas porque estaba agotada. Sin embargo, al dejar atrás una curva de la carretera bordeada con un seto, sí se fijó en una mansión que estaba situada en la falda de una colina. Era tan grande que debía de ser del rey.

Era de piedra gris oscuro y tenía filas de ventanas que brillaban al sol. También tenía tantas chimeneas que era imposible contarlas.

–¿Qué es eso? –preguntó con asombro.

–Eso, mi querida niña, es Blackthorn Hall, la residencia del duque de Montrose.

La casa desapareció detrás de otros matorrales. Al ascender por la colina se veía de nuevo Blackthorn Hall y el jardín trasero, con el césped perfectamente mantenido y un lago en el centro. El jardín era tan grande que las rosas parecían lacitos a lo lejos. Los establos eran tan grandes como los de Auchenard, la casa de caza propiedad del sobrino de Catriona, lord Chatwick, que estaba muy cerca de Balhaire.

–Es grandiosa, ¿verdad? –comentó el tío Knox.

Catriona volvió a concentrarse en la carretera.

–¿De verdad mató a su mujer?

–¡Ya te has enterado! Eso es lo que dice la gente de por aquí, pero yo no lo creo. Puede que la enviara a un convento. Fuera como fuera, lo cierto es que una noche desapareció y nadie ha vuelto a verla.

–¿Y nadie la ha buscado? –preguntó Catriona.

–Supongo que sí. Era una mujer bellísima, pelirroja, a la que adoraban todos los arrendatarios. He oído decir que era una luz brillante entre las sombras de un hombre triste. Él debía de guardarle mucho resentimiento.

–¿Por qué?

El tío Knox se echó a reír.

–¿No lo sabes, Cat? A algunos caballeros no les gusta que les haga sombra una mujer.

–Pero… ¿matarla?

–Bueno, es que algunos hombres se vuelven ciegos de pasión por la mujer de su vida –le dijo su tío, y le dio una palmadita en la mano–. Que no se te olvide.

Catriona puso los ojos en blanco.

–¿Y tú conoces al duque?

–¿Cómo? No, no.

–Si yo viviera aquí, intentaría conocerlo –dijo ella–. No creería esos rumores sin conocer al hombre en cuestión.

–Lo dicho, igual que tu tía Zelda –dijo él, cabeceando–. Ella habría ido a Blackthorn, habría aporreado la puerta y le habría preguntado al duque si mató a su mujer.

Catriona sonrió.

De repente, su tío se incorporó.

–¡Ahí está Dungotty! –exclamó. Se quitó el sombrero y lo usó para señalar la casa.

Dungotty era una casa maravillosa. Tenía la mitad de tamaño que Blackthorn Hall, pero era más grande de lo que esperaba Catriona, y bastante elegante. Era tan grande como Norwood Park, la residencia de su tío y hogar de infancia de su madre. Dungotty estaba en el claro de un bosque. En el camino de entrada se abría una rotonda que acogía, en el centro, una fuente muy grande que echaba el agua por la boca de tres sirenas que se abrazaban, y cuyas caras estaban inclinadas hacia el sol, como si estuvieran cantando.

Cuando Catriona guiaba a los caballos hacia la entrada, de la mansión salieron dos criados con librea y peluca y tomaron el control del coche. Después, ayudaron a bajar a Catriona y a su tío.

–Tengo la suite perfecta para ti, querida –le dijo el tío Knox, mientras le pasaba el brazo por los hombros–. Una vez fue la habitación de la viuda de Dungotty.

–¿Quién era la familia, por cierto? –preguntó Catriona, mientras miraba el friso que había sobre la gran entrada de la casa.

–¿Qué familia?

–La familia a la que se le confiscó la casa.

–¡Ah, claro! Todavía sientes resquemor por eso. Lo entiendo. Creo que eran los Hay. O los Hayne, tal vez. Bueno, no importa. Fue hace mucho tiempo, y lo pasado, pasado está.

–Claro, eso lo dice un inglés –murmuró ella.

El tío Knox se echó a reír.

–A lo mejor cambias de opinión cuando veas las habitaciones que te he reservado.

Bien, su tío tenía razón. La suite era hermosa; un dormitorio, una sala de estar y un vestidor enorme. Estaba decorada en colores rosas y crema, con seda y una alfombra de lana gruesa que vestía un suelo de lamas de madera. La cama tenía dosel. Y había tres ventanales de suelo a techo que tenían vistas al impecable jardín y a una pintoresca cañada rodeada de colinas. En la sala de estar había una chimenea encendida, butacas tapizadas, una mesita para comer y una chaise longue. Sin embargo, tal vez lo mejor de todo fuese la bañera del vestidor.

–¿Qué te parece?

–Es preciosa, tío –dijo Catriona, mientras admiraba el fresco de angelitos del techo–. Gracias.

Él sonrió con agrado.

–Ahora, descansa, mi amor. Te enviaré a una muchacha para que te ayude a bañarte antes de la cena. ¡Tenemos jamón guisado para celebrar tu llegada!

Catriona se alegraba más de poder dormir un poco y darse un baño que de cenar jamón.

–Antes de que te vayas, tío –le dijo–. Tengo una carta para ti –añadió, y sacó un sobre de su bolsillo.

–Mi hermana está empeñada en dirigirme la vida –respondió él, y se echó a reír–. Esta es la tercera carta que me envía en tres semanas. ¿Qué quiere ahora?

–No es de mamá –dijo Catriona–. Es de Zelda.