8,99 €

Mehr erfahren.

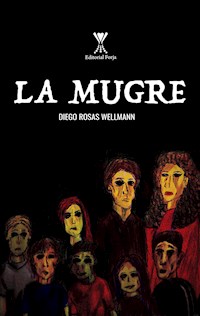

- Herausgeber: Editorial Forja

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

Un mesiánico adolescente es evaluado psicológicamente; dos delegados que atienden a estudiantes con problemas ideológicos; una profesional cansada de trabajar con la memoria de víctimas; un adulto que padece de tormentos durante su cesantía; una familia asfixiada por las visitas de los trabajadores sociales; una mujer perdiendo la razón por la congoja de su pareja; un niño que se extravía en un barrio donde la realidad se le torna monstruosa; una funcionaria que rememora la vida de siete infantes. La mugre reúne cuentos que suscitan los problemas presentes en los servicios de justicia; la violencia, el tedio, la depresión, la vigilancia, la locura y la corrupción. Los protagonistas reprimen su impotencia e intentan preservar la cordura en un sistema tenso y mecánico, anhelando continuamente una salida, un escape de sus vidas que no termine en la tragedia.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 203

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

LA MUGREAutor: Diego Rosas Wellmann Editorial Forja General Bari N° 234, Providencia, Santiago, Chile. Fonos: 56-224153230, [email protected] Edición electrónica: Sergio Cruz Primera edición: agosto, 2021. Prohibida su reproducción total o parcial. Derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor. Registro de Propiedad Intelectual: N° 2020-A-9463 ISBN: Nº 9789563385373 eISBN: Nº 9789563385380

“I’m scum I’m scum This snowflake’s an avalanche dirty, rotten, filthy scum for long long while I’m known as dirty, rotten, filthy scum” Idles “Soy escoria Soy escoria Este copo de nieve es una avalancha escoria sucia, podrida, inmunda desde hace tiempo soy conocido como escoria sucia, podrida, inmunda” Idles

Índice

El evangelio

Los militantes

Cómo robar películas

La mugre

La estampida

El destete

Espejismo

Siete infantes

El evangelio

“El hijo de José y María nació como todos los hijos de los hombres, sucio de la sangre de su madre, viscoso de sus mucosidades y sufriendo en silencio. Lloró porque lo hicieron llorar y llorará siempre por ese solo y único motivo”.

El Evangelio según Jesucristo, José Saramago.

Cuando recibí la noticia se me tambalearon los codos sobre el escritorio. Nunca pensé que me tocaría a mí, que el azar jugaría en mi contra. Tenía que ser yo, me dije.

Al tener en mis manos la carpeta que contenía el expediente, sonreí, como una reacción nerviosa. Con Roxana —mi colega— coincidimos y nos miramos incómodos, con una complicidad que buscaba consuelo, porque ambos compartíamos una sensación apremiante. Miré a mi superior y le solté aquella estúpida frase que venía repitiendo y que juré no volver a decir. Una vez más respondí con un: Sí, jefecito.

Hace un tiempo que en el Centro de Diagnóstico de Menores rumorábamos sobre quiénes tendrían la mala suerte de recibir la indeseable causa; la N-101-2023, del Tribunal de Familia de Chol Chol. Ni Roxana ni yo nos dimos el tiempo de leer el correo que adjuntaba —como todos los meses—, la planilla de derivaciones: ese diminuto ícono asomado en la pestaña que comprimía a tantas personas, y las simplificaba en cifras, en números. Hubiésemos presentado alguna excusa a tiempo, pensaba; alguna licencia médica, permiso especial, vacaciones, muerte de un pariente, es decir, cualquier salvavidas convincente para justificar por qué no podíamos trabajar con la N-101-2023, pero esas salidas ya fueron usadas.

Llegó la mañana en la que Leonardo —director del Centro— subió las escaleras directo a nuestra oficina. Portaba bajo su brazo una ruma de carpetas que dejó en mi escritorio. Más tarde extraje de esa torre algunos expedientes y comencé a hojear, a leer algunos nombres —buscando los rutificadores—, tribunales en competencia, programas e instituciones interventoras. Llegué a la N-101-2023. Se solicitaba evaluar a aquel chico que se autoproclamó el hijo de Dios. Evaluarlo a él y a la mujer que lo parió.

Sabíamos que esto iba a ser difícil. Yo, que llevaba un extenso kilometraje siendo parte de este servicio, que estaba habituado a redactar informes sobre tantos niños maltratados por sus incompetentes progenitores… Pero este caso era distinto, porque además de ser interesante, te interpelaba. No solo traía consigo un aura de misticismo, sino también una cuota de morbosidad, alimentada por el anhelo de ver en carne propia al chico, al personaje en cuestión. Pero también estábamos preocupados, porque si cometíamos errores, de seguro rodarían cabezas. Por eso nadie quería recibir este caso. Por única vez, nadie quería brillar ni recibir aplausos.

La cosa era más o menos así: el año pasado hubo una revuelta generada en el Liceo Nuestro Señor Neftalí de Temuco; aquel emblemático establecimiento, reconocido no solo por el desempeño a nivel nacional, sino también por su estudiantado, que adhería a las protestas sociales del momento.

Ocurrió ahí que un estudiante —un mocoso de quince años, que de ahora en adelante llamaremos M— fue acusado de ser el autor intelectual de lo que fue el peor acto vandálico en la historia del liceo. Se habló de que estaba psicótico, que era presa de un delirio mesiánico, que debía ser internado y tratado con urgencia. Pero lo más preocupante, a mi parecer, no estaba en supuestos trastornos mentales, sino más bien en sus seguidores —o fanáticos, que es el término que prefería utilizar—. M era respaldado por una notoria cantidad de estudiantes, los que, en su mayoría, lo defendieron en el día de su detención. Una masa de jóvenes escudando a su nuevo ídolo, un descarado que se autodenominó el hijo de Dios. A cuántos mendigos, pastores y esquizofrénicos les hemos oído decir eso. ¿Qué tenía de original? Pues nada, me dije. M no podía ser diferente.

Un par de profesores que entrevisté me dieron más pistas sobre M. Sus compañeros hablaban de él con suma admiración. Su expediente escolar solo registraba dos anotaciones que destacaban un comportamiento obediente y responsable. Sus notas eran comunes —ni muy alentadoras ni muy decepcionantes—, siendo en su mayoría, calificaciones entre 5.0 y 6.0.

El día en que detuvieron a M, yacía descalzo, exhibiendo unos pies pálidos que cuando caminaba, timbraba con sudor en el piso unas huellas de pie plano. Tenía la cabellera frondosa y desparramada, más el cuerpo delgado y un grave insomnio de sus hondas ojeras que bordeaban una mirada inundada. No vestía —cómo podrían esperar algunos— una túnica, sino uniforme escolar, con el cuello de la camisa salpicado de lo que parecía ser sangre. En sus uñas también anidaban restos del líquido coagulado. Dejaba entrever detrás de las mangas cortes horizontales en los brazos. Su pantalón de tela, sucio y rasgado en las costuras inferiores, daba la impresión de haberse revolcado en la tierra y de haber sido arañado por gatos al mismo tiempo.

M era un muchacho arrogante, según el testimonio de los docentes. Explicaban que era normal a su edad, pero que no era de los que buscaban resaltar por sobre el resto. Por el contrario, se esmeraba en mantener un bajo perfil. No mostraba —en el corto período que alcanzó a estar—, interés en querer participar en clases u ofrecerse como candidato para algún cargo o actividad de su curso. Se mantuvo distante, por lo menos hasta el día en el que hizo su debut, irrumpiendo una ceremonia, escoltado por otros jóvenes. Con un alarido desgarrador, como el de un profeta que anuncia la tempestad, ordenó a sus discípulos abalanzarse sobre el escenario y arremeter en contra del director y sus invitados, quienes ese día conmemoraban las efemérides del liceo. Bastó con los destrozos al inmobiliario y una llamada para que intercediera un escuadrón de fuerzas especiales de carabineros, quienes ya estaban acostumbrados a entrar cuando los ánimos se caldeaban.

Llegaron echando abajo las puertas, maltrechas por embestidas anteriores. Se atropellaron entre ellos, descontrolados, repartiendo lumazos a diestra y siniestra, reduciendo a los exaltados jóvenes, quienes no temían responder con patadas o arrojando sillas y mesas. Fue un caos que dejó destrozos y una serie de lesiones a la mayor parte del alumnado, no así a los profesores e invitados, quienes cobardemente huyeron y se escondieron en las salas más próximas. Redujeron a M, quien no opuso resistencia, arrodillándose, alzando la vista hacia un cielo inexistente, como quien espera recibir una visión, o la caída de la primera gota de agua santa sobre sus sienes. Eso enrabió al más bruto de los uniformados, quien propinó un golpe contundente en la nuca del chico, dejándolo aferrado al piso. Ya inmovilizado M y coartado por una llave de agarre que le anudó los brazos a la espalda, se le forzó a tener gacha la cabeza.

Por eso nadie quería tratar este caso. Es más, nosotros como Centro de Diagnóstico esperábamos que, por azares del Sistema de Protección, se resolviese una medida que apelara a la reserva, y que nos eximiese la enorme misión que conllevaba esta causa.

De M se esperaba que agachara el moño frente a los magistrados, pero no fue así. Porque en la enorme sala, bajo la vigilancia de cámaras y guardias, el joven guardó silencio, mantuvo el mentón recto y la mirada en el estrado. Eso convocó mayor interés de los jueces que, si bien ya estaban acostumbrados a inmiscuirse a su manera, ahora ambicionaban aparecer con sus apellidos escritos en el fallo de la causa, como indiscutibles referentes salomónicos.

Mucho se ha hablado de la actitud que toman los magistrados: el olisquear a los infantes con sus propias narices, el ansia de concebirlos como criaturas indefensas, de marcar supremacía sobre sus destinos en los altares que administran justicia. Ese ímpetu exacerbado de tocarlos con la vista, para luego dictaminar con autoridad, benevolente y paternalista, la mejor decisión para sus vidas.

Ante la incompetencia, la falta de conocimiento o la necesidad de volver a ver a M sentarse frente a sus tronos, los jueces solicitaron que nosotros —el Centro— efectuáramos una evaluación: un informe que esclareciera qué pasaba por la cabeza de este chico.

Yo traté de mantenerme serio, pero admito que este caso me provocaba una discusión interna muy intensa. Quería ser escéptico, atribuirle valentía, rebeldía e incluso estupidez al chico, pero también sospeché de una posible condición de chivato, por una especie de conspiración religiosa, o un trámite burocrático de turno, porque los hechos parecían estar más allá de nuestras comprensiones. Como persona creyente, de a poco se me fue asomando la cuestión de la fe. Una mísera pugna entre la trinidad de la intuición, la moral y el intelecto me hacía querer hacer una manda para que me fuese bien en este caso.

Y vaya que había rumores sobre M. La gente que entrevisté decía que era un excelente orador, que podía dejar en una posición comprometedora a quienes dialogaban con él, por muy mayores o versados que fuesen. Que tenía la habilidad de dejar al descubierto cuáles eran las intenciones de sus hablantes. Que desnudaba, con inusitada familiaridad, lo más enrevesado de tu voz. También decían que te estudiaba con la mirada, como si se esforzase en leer tu aura, adivinar el peso de tus pecados, o los accidentes en tu genealogía. Otros decían que hablar con M era como traer a escena a un personaje de ensueño, como si concentrase el más inesperado de los mitos, revocando una sensación que desdibujaba la realidad para abrazar un estado primitivo. Nadie puede tratar normalmente con un sujeto así, imaginé.

Todos esos comentarios en un principio eran meros cuentos que le daban mística al caso, pero de a poco calaban dentro y agrietaban la experticia profesional. Tal vez por eso tuve premoniciones de mí mismo leyendo los apuntes de la entrevista, mordiéndome los dedos, confundido ante las frases que yo mismo anotaría a la rápida y que al leerlas se desintegrarían, como si hubiese caído en el juego de un mocoso engreído, cuyo mero nombre ya me generaba zozobra, me hacía ver nebuloso, atrapado y distraído.

Anoté en mi libreta, a modo de chiste personal, algunas hipótesis para explicar vulgarmente el caso; a) era un montaje; b) era el legítimo hijo de Dios; c) era un sueño (pesadilla); d) todas las anteriores.

Me comuniqué por teléfono con la consejera técnica del Tribunal de Familia de Chol Chol. Aproveché de contarle sobre nuestras fechas tentativas para entrevistar a la familia. Le pedí que me pusiera al día sobre la audiencia que dio pie a la derivación. En ella estuvo M y su madre, en lo que fue una ceremonia muy atípica, sobre todo por el comportamiento de las autoridades. El magistrado estaba anonadado ante la presencia del muchacho, quien respondía lo mínimo, con frases cortas y asentimientos de cabeza. Junto a él estaba su madre, una mujer cercana a los treinta años, joven y esbelta, de una belleza incolora y un ánimo sumiso. Avistaba lastimosamente a su hijo. El ocultamiento de sus labios daba una impresión, similar a la de una niña relamiéndose a la espera de un castigo. Poco se pudo conversar con ella, como también poco se supo sobre quién era. Los enjuiciadores lentes de la ley reposaron sobre ella, esperando que diese una explicación acerca de su hijo; cómo no había anticipado semejante escándalo del que sería cabecilla. La mujer se limitó a entregar su nombre, dirección, su escaso nivel de estudios y la cifra de ingresos económicos, con una voz temblorosa al decir “su señoría”, lo que muchas veces pareció una muletilla.

Con Roxana comenzamos a planificarnos. Ella con la metodología propia de una perito psicóloga, y yo con la de un perito trabajador social. Conversamos sobre los cuestionarios que aplicaríamos, algo en lo que noté a mi colega muy inquieta. Se quejaba en voz alta sobre qué pruebas podría usar, rumiando y reelaborando sus hipótesis:

—¿Es algo de personalidad? Quizás necesite ahondar en sus rasgos. ¿O fue algo circunstancial, un estado disociativo? Quizás el chico pasa por un momento de estrés. ¿O está psicótico? Deberían haber despejado eso en el Servicio de Peritajes Sanitarios. No tengo mucho en qué orientarme.

Roxana temía encontrarse con alguna sorpresa cuando lo entrevistara. Estimaba que M disimularía alguna patología mental:

—Algo de loco tiene que tener ese chico. No loco de loquillo, sino de loco, de pirado... pero, ¡cómo nadie lo vio antes!

Ella meditaba sobre el muchacho, mientras que yo me detenía en su madre.

Apegándome a los antecedentes, supe que la madre era una viuda con cuatro hijos, siendo M el mayor de los hermanos y el único que estudiaba fuera de Chol Chol. Vivían en el campo.

Salimos en vehículo un día. Horas de ruta sobre el ripio, bajo el cielo nublado, perdiéndonos en paisajes vírgenes que se consumían por la pobreza dura. Después de ir preguntando de vecino en vecino, llegamos. La casa era una mediagua, parcelada en un terreno llano, hecha con paneles y pilotes de trupan, y planchas de zinc algo averiadas. Un par de quiltros, bien flacos, salieron a ladrarme. Toqué la puerta, grité un par de veces, sin respuesta. Miré a través de las ventanas, valiéndome de la escasa luz que brincaba sobre unos deteriorados visillos. Rodeé la vivienda. En el patio trasero, sobre una fila de colihues talados, se tendían y secaban tristes prendas de ropa, al lado de un pozo.

Hablé con un vecino. Un señor enjuto, de ceño fruncido, pero amable y de risa fácil. Me contó que la madre de M deambulaba por los pueblos cercanos, haciéndose unos pesos al vender ropa usada. También vendía ollas, juguetes de madera, biblias y gruesas frazadas, entre otros cachivaches. Más de alguna vez él le convidó algo de comida: pan amasado, jarras de leche, azúcar, sal, verduras, pero nunca dinero, a diferencia de sus otros vecinos. La mujer y sus hijos eran símbolo de caridad. Era recurrente ver a gente darle canastas con alimentos. El hombre recalcó la mansedumbre de la madre y el tímido actuar de los niños. No recordaba a ningún adolescente.

Ese día, la madre fue citada a reunión en la escuela de sus hijos, a la que asistían los más pequeños. Con la visita di cuenta de una vida, en su mayor parte, a expensas del resto; pero quién era yo para juzgar las vicisitudes de una madre soltera y pobre. ¿Y dónde pintaba el padre en esta historia? ¿Abandono? Era de esperarse.

De regreso a casa pensaba en cosas más descabelladas, como que la madre podría pertenecer a una secta, a un grupo ilícito, o que podría tratarse de una refugiada, una extranjera. Recordaba haber visto, tras el polvo pegado en el vidrio, pequeñas siluetas de lo que parecían ser estatuillas. Me pareció también ver una especie de rosario colgando en el comedor, tentado de caer desde un mantel lleno de migas que cercaban un pan a medio morder.

Buscaba cómo explicar que esas cuatro personas sobrevivieran en un hogar tan miserable. Prejuicios o no, la profesión me enseñaba que las personas en esas condiciones de vida, al ser privadas de sus necesidades, hacían despertar en ellas la barbarie, porque no hay nada más depredador que el hambre.

Recuerdo la primera citación. Se vio a la mujer abatida de solo presentarse, cabizbaja, con una ligera reverencia. Vestía un chal azul, un par de calzas oscuras, zapatillas semideportivas, y usaba una trenza que ordenaba su largo cabello castaño. M se presentó con el buzo del liceo, mezcla de colores gris y fucsia. Su rostro pareció más angulado bajo su esponjosa corona de rizos. Miraba agudamente, lejano y estático. No se dignó a decir ni un hola. No me pareció ver nada del otro mundo en él; era otro adolescente más, taimado como de costumbre. Cuando se sentaron en el sofá de la sala de espera me sentí tranquilo. Pensé que sería otra evaluación más, un asunto de rutina, un trámite del que saldríamos rápido.

La primera entrevista con la madre fue llevadera. Ella estuvo muy dispuesta, pero también muy frágil; se tomaba largas pausas y respiros cada vez que le preguntaba algo. Pude notar la pérdida de sueño que arrastraba, el cansancio dibujado en tempranas arrugas. De su historia, nuevamente me encontré con el relato de una mujer dándolo todo por ser madre. El padre de los niños había desaparecido tras el nacimiento del último. No prestó apoyo. Nunca más apareció. Era un obrero alcohólico y maltratador. A la mujer le costaba tener lo básico; reconoció vivir de limosnas, favores, y comerciar con los pocos bienes que le regalaban. Estaba exhausta, pero no daba espacio para sus quejas con nadie. Me dijo que en la escuela de sus hijos la ayudaban a cuidarlos, mientras ella se las ingeniaba como cocinera, costurera, temporera, etcétera; servicios que le prestaba a la comunidad. No tuvo problemas en conversar. En una segunda entrevista se desahogó con lo que le pasaba a su hijo.

Me dijo que buscó desligarse de él, que ya a sus trece años se había puesto insoportable y recriminador. Cuando supo de una beca para que estudiara en Temuco, vio una oportunidad para alejarlo. Contó que M comenzó a cambiar en aquel entonces, después de unos sueños que tuvo, donde decía escuchar ángeles y vislumbrar señales de una entidad superior. Empezó a llenar de bosquejos sus cuadernos de clases, emulando un extraño alfabeto, aprendiendo un lenguaje desconocido que a ratos susurraba, como si ensayase una plegaria. Empezó a despreciar las ayudas de los vecinos, a descuidar su apariencia, a mirar con desdén a sus hermanos y a ser indiferente a la guía de su madre. A veces se quedaba arrodillado en el patio contemplando el cielo. Lo que parecía ser un muchacho perdido en las nubes, se ensombreció como un compulsivo evangélico a la espera de una profecía.

Desaparecía los fines de semana con la excusa de ir a recoger leños en el bosque. Volvía con pequeños moretones y costras en las piernas, espalda y brazos; franjas rojizas, como si las ramas de los árboles o los juncos le hubiesen dado una paliza. Traía consigo piedras brillantes que recogía de los arroyos; reunía alambres, cáscaras, piezas de electrodomésticos obsoletos y los acumulaba debajo de una cómoda al lado del colchón. Con esos materiales confeccionaba muñecos, cuyas cabezas y extremidades eran de un tamaño grotesco en comparación a sus cuerpos. Los hacía pasar por tareas para su ramo de artes, pero ella sospechaba que se trataba de otra cosa, como de pequeñas miniaturas que veneraba en secreto. La mujer toleraba estas extravagancias, aunque secretamente no sabía cómo detenerlas, o no estaba consciente del verdadero temor que les producía.

Un día, cuando cocinaba, él le ordenó a su madre que le hiciera reverencia y lo besara en los pies, reclamándole que lo reconociera como un salvador. Le dijo que era el hijo de Dios. Ella le mandó una cachetada. No aguantaba más a ese perturbador personaje que interpretaba su hijo. M, sobándose la mejilla como acariciando a un recién nacido, se apartó e inició la ley del hielo. Dejó sus estrambóticas actuaciones por un tiempo. A ella le bastó con que siguiese cumpliendo con el colegio.

Después fue el turno de M, Roxana habló a solas con él. Fueron dos horas de conversación. Fue la entrevista más difícil de su vida. Ella esperaba que el muchacho fuera arisco y esquivo a sus preguntas, pero inesperadamente fue muy hablador. Necesitó más tiempo con el joven, que iba demasiado rápido. Él era muy florido y alegórico en su expresión, acostumbraba a citar parábolas cada vez que se le preguntaba algo. M oscilaba entre la seducción y la reserva, gesticulando al son de malabareos, dándose importancia como si estuviese en un programa de televisión. Pudo detallar el episodio de la revuelta. Planteó su misión de alzarse como una especie de mesías, aunque se negaba a usar dicha etiqueta. Roxana sintió que su raciocinio no era tan descabellado, pero decidió —en calidad de agente del Sistema de Protección— no darle cabida a su sesgo, reduciéndolo a un chico con delirios de grandeza. Los momentos más difíciles de sobrellevar fueron cuando M hizo sus preguntas. Roxana adoptó una postura diplomáticamente ofensiva para conducir la entrevista, introduciendo, por su parte, sus propias interrogantes en cada oportunidad que tuvo. El muchacho terminó suscitando dudas en ella, similares a las reflexiones que deja una clase de filosofía. Mientras tomaba apuntes, mascullaba, sintiendo cómo una parte de sí misma se despejaba, y cómo pensamientos que creía olvidados, retornaban como fragmentos, como episodios de una vida pasada.

El clima de confianza ocultó las tensiones de ambos. M fue recatado cuando más parecía que se explayaría. Roxana describió la entrevista como navegar por aguas que pretendían ahogarla; a ella y sus creencias. M contestó los test psicológicos con prisa, no por molestar, sino porque en sus propias palabras, los cuestionarios no eran más que predecibles constelaciones, índices que programaban un perfil vacío que no decía nada.

Nuestra conclusión no fue menos compleja de establecer. Al final, sugerimos que M se fuese al Internado Privativo. Que se le negara a la madre —provisoriamente— el cuidado personal de su hijo, en lo que, con mucho recelo, nos convencimos de que lo mejor para ella era curar sus heridas biográficas; asunto que, por lo demás, parecía no interesarle a su delirante hijo. En cuanto a él, era sumamente peligroso no cautelar a un joven así. Requeriría de supervisión y profundización diagnóstica. El Tribunal acogió nuestras sugerencias.

Nosotros habíamos terminado lo nuestro. Con el dictado de la sentencia, se secó el sudor de mi camisa y mi garganta dejó de pedirme agua. Fue la audiencia en la que más nervioso me he sentido, en la que esperaba que los abogados despedazaran lo que concluimos en nuestro informe, mas, por el contrario, el sistema se mostró práctico y reacio al debate.

Volvimos a nuestro ritmo de trabajo habitual y a tener causas más normales, que no exigían aplicar tanto esfuerzo.

Dos meses después Roxana renunció, tras terminar una licencia médica. Pese a que solíamos trabajar juntos, no era tan cercano para preguntarle por qué, o quizás no supe cómo, pero intuía que padecía un desgaste demoledor. Se despidió amablemente, sin decoros, y no la vi más. No hubo reacción por parte de mis otros colegas —quienes, como autómatas, se encontraban inmersos en lo suyo, por no decir atrapados—, más que los correspondientes buenos deseos de despedida. Yo seguí trabajando.

Me encontré con Roxana a fines de año, después de retirar dinero para las compras navideñas. La invité a un café que, para mi sorpresa, aceptó. Me pareció verla más guapa, muy distinta a lo que solía ser en la oficina. Quería saber de ella, pero también quería iniciar una conversación que yo sentía pendiente.

Hicimos memoria de nuestras evaluaciones en el centro. Quise recordarle el caso del hijo de Dios. Una fila de arrugas tras su flequillo me indicó preocupación. Me contó que se recuerda algo confundida y torpe cuando entrevistó a M. Estuvo inquieta por las trampas verbales del joven. Hubo muchos temas en los que quiso detenerse, pero no pudo. Ella sabía que volver a repasar eso tenía su costo, porque era fácil obsesionarse y querer ir más allá. Todavía la invadía el deseo de descifrar lo que representaba M o, por lo menos, saber más sobre el estigma que dejaba en quienes le conocían. Después de todo, no por nada conmocionó a más de cien estudiantes y llevó a cabo el acto de protesta escolar más connotado en la última década.

Me contó algo nuevo que ella omitió en la entrevista. M le confesó que visionaba su muerte antes de alcanzar la mayoría de edad. La martirización fue uno de los temas centrales en la conversación. ¿Sería suicidio u homicidio? Sus conjeturas apuntaban a lo segundo. Se le venían imágenes del chico siendo quemado, clavándosele estacas en sus muñecas y pies, siendo lapidado a piedrazos, siendo enterrado vivo. Pensaba que eso podría ocurrir en el Internado al que fue enviado, tal como lo sugerimos.

—Lo que sí sabemos es que, si le pasa algo, se quedarán callados. Al sistema no le conviene que a estas alturas se sepa de él. Es peligroso —me señaló sorbeteando su café.

Ella no tenía la conciencia tranquila. Se responsabilizaba por el futuro del muchacho. Esa fue la última vez que pude hablar con alguien del caso y la última vez que vi a Roxana. Yo seguí trabajando.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)