6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: HarperCollins

- Sprache: Spanisch

La carrera contra el tiempo está punto de comenzar... La Torre de Londres... Impenetrable. Protegidísima. Segura. Alberga las joyas más valiosas del mundo. Pero una vez al año, cuando la reina asiste a la ceremonia de apertura del Parlamento, la Policía Metropolitana lleva a cabo la más secreta de todas sus operaciones : cruzar Londres con las joyas de la Corona. Scotland Yard... Durante décadas, la unidad de élite de Scotland Yard se ha encargado de la operación. Y durante décadas, ha funcionado como un reloj. El robo... Pero este año, todo está a punto de cambiar. Porque un genio del crimen se ha propuesto llevar a cabo el robo más escandaloso de la historia... y con la ayuda de un confidente, lo tiene todo a su favor. A no ser que el equipo pueda impedírselo antes de que sea demasiado tarde... El absorbente nuevo thriller de un maestro de la narración. "Solo alguien como Jeffrey Archer habría podido escribir una historia tan apasionante". David Baldacci "Archer es un maestro del entretenimiento". Time "Uno de los diez mejores narradores del mundo". Los Angeles Times "Un narrador de historias de la categoría de Alexandre Dumas". The Washington Post

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 470

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

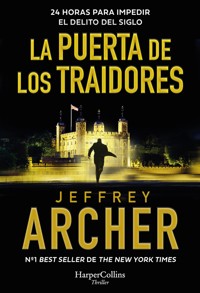

La Puerta de los Traidores

Título original: Traitors Gate

© Jeffrey Archer 2023

© 2024, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

© De la traducción del inglés, Celia Montolío Nicholson

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: Claire Ward/HarperCollinsPublishers Ltd

Imágenes de cubierta: © Mark Owen/Trevillion Images (hombre corriendo) y Shutterstock.com (Torre de Londres)

Imágenes Capítulo 22

Autor: Haiward, Gulielmus; Gascoyne, J/Source/Shelfmark: Mapas. Crace.8.42, Un bosquejo verdadero y exacto de la Torre de las Libertades, inspeccionada en el año 1397, de Gulielmus Haiward y J. Gascoyne.

Crédito: British Library, London, UK © British Library Board. All Rights Reserved/Bridgeman Images

Imagen de la pág. 234: Thomas Blood y sus cómplices escapan tras robar la Corona de Carlos II, 1793 (grabado) (fotografía en B/N).

Crédito: Colección privada/Bridgeman Images

I.S.B.N.: 9788419883483

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Libro I

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Libro II

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Libro III

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Agradecimientos

Si te ha gustado este libro…

Para Alan Gard, maestro joyero

Libro I

«Inquieta yace la cabeza que lleva una corona».

WILLIAM SHAKESPEARE, Enrique IV, parte II

Capítulo 1

Martes, 22 de octubre de 1996

El comandante Hawksby abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó dos dados, aunque no era aficionado al juego.

El comisario William Warwick y el inspector Ross Hogan permanecieron de pie mientras Hawksby, alias el Halcón, agitaba enérgicamente los dados con la mano derecha cual crupier de Las Vegas, los soltaba y esperaba a que se asentasen.

—Cinco y dos —dijo William. El Halcón arqueó una ceja mientras William y Ross explicaban los dos números—. El cinco, señor, significa que cuando salgamos del palacio cogeremos la ruta más larga, la del Embankment.

—¿Y el dos, inspector? —preguntó el comandante, volviéndose hacia Ross.

—Que la contraseña es «Puerta de los Traidores».

El Halcón asintió con la cabeza y se miró el reloj de pulsera.

—Más vale que nos pongamos en marcha —dijo—. No podemos permitirnos hacer esperar al lord chambelán.

Se agachó y volvió a guardar los dados en el cajón, donde permanecerían otro año más.

William y Ross salieron rápidamente del despacho mientras el comandante cogía el teléfono y marcaba un número que no figuraba en ningún listín. Al primer tono, alguien respondió.

—Cinco y dos —dijo el comandante.

—Cinco y dos —repitió la voz al otro lado de la línea telefónica, y acto seguido se cortó la llamada.

William y Ross enfilaron el pasillo, pasaron por delante del ascensor y bajaron corriendo los dos tramos de escaleras que llevaban a la planta baja de Scotland Yard. No se detuvieron hasta llegar a la entrada, donde vieron al agente Danny Ives sentado al volante de un Land Rover gris oscuro que, aunque no era el medio de transporte habitual de los dos policías, era el más indicado para la ocasión.

—Buenos días, señor —dijo Danny mientras William se subía a la parte de atrás.

—Buenos días, Danny —respondió William mientras Ross se sentaba a su lado.

El comisario William Warwick y el agente Danny Ives habían ingresado en el cuerpo de policía hacía una década, en la misma promoción de reclutas novatos, y el eterno agente Ives había tardado bastante en dejar de dirigirse a su jefe por su viejo apodo de «monaguillo» y llamarle «señor». Eso sí, había tardado muchísimo más en decirlo en serio.

Danny encendió el motor y metió primera para arrancar aquel vehículo con el que estaba tan poco familiarizado. No era necesario que le dijeran adónde iban. Al fin y al cabo, una visita al palacio de Buckingham no era algo que sucediese todos los días.

Nunca rebasaba el límite de velocidad porque no querían llamar la atención, pero en el trayecto de vuelta al palacio por la que era una de las capitales más concurridas del mundo llegaría a los cien kilómetros por hora, a ratos incluso a los ciento diez.

Danny se detuvo al final de Whitehall y miró al legendario héroe naval de Gran Bretaña, encaramado en su columna. Cuando el semáforo se puso en verde, giró a la izquierda, pasó por el Arco del Almirantazgo y, ya con el destino a la vista, siguió lentamente por el Mall.

Al llegar a la imponente estatua de mármol de la reina Victoria, los vehículos que los precedían giraban a la izquierda o a la derecha del palacio, pero ellos se dirigieron hacia la entrada. Allí, Danny se detuvo de nuevo, y un guardia irlandés se acercó mientras la ventanilla trasera del Land Rover bajaba suavemente. Examinó la tarjeta de identificación, puso una marca al lado de su nombre y se hizo a un lado para permitir el acceso del jefe del Servicio de Protección de la Casa Real. Danny vio un Jaguar gris blindado al fondo del patio, y aparcó detrás. Nada cambia, pensó al ver a Phil Harris, el chófer del lord chambelán, esperando a su jefe en posición de firmes junto a la puerta trasera.

Danny bajó del coche y se acercó a su viejo colega.

—Buenos días, Phil.

—Buenos días, Danny —dijo Harris.

Aunque solo se veían dos veces al año, se habían hecho amigos. El lord chambelán cambiaba cada cierto tiempo, pero Phil había trabajado para tres titulares distintos de este alto cargo en los últimos once años, y Danny llevaba casi los mismos años de servicio a sus espaldas.

—Supongo que sabrás qué ruta vamos a seguir, ¿no? —preguntó Danny.

—La número cinco —dijo Phil.

—¿Y la contraseña?

—La número dos. Aún no habíais salido de Scotland Yard y tu jefe ya había informado a mi comandante.

—Acabo de ver a su señoría —susurró Danny mientras el jefe de la Casa Real cruzaba el patio a zancadas, como buen soldado que había sido en otros tiempos.

Harris abrió la puerta de atrás del Jaguar mientras Danny volvía rápidamente al Land Rover. El lord chambelán, un hombre cortés que jamás alardeaba de su rango, saludó con la mano a William antes de subirse al coche.

El pequeño convoy salió majestuosamente al Mall por una entrada lateral sin señalizar y puso rumbo a Trafalgar Square. Ni escolta de motoristas, ni sirenas ni luces azules: no querían poner sobre aviso a posibles curiosos, algo que no iban a poder evitar durante el trayecto de vuelta de la Torre.

Danny se puso a la cola, y, aunque se mantenía a distancia, no iba a permitir que ningún vehículo se colase entre él y el coche blindado del lord chambelán.

William cogió el teléfono del reposabrazos y marcó un número al que solamente llamaba dos veces al año.

—Le habla el jefe de guardianes alabarderos de la Torre de Londres —contestó una voz.

—Calculo que llegaremos en unos quince minutos —dijo William.

—Ya está todo listo para su llegada.

—No se me ocurre ningún motivo para que nos retrasemos —observó William antes de dejar otra vez el teléfono en el reposabrazos. Volvería a llamar solo si se producía una emergencia, y no había habido ninguna en los últimos cinco años.

—¿Qué tal los peques? —preguntó Ross, interrumpiendo sus pensamientos.

—Creciendo demasiado deprisa —dijo William mientras se incorporaban al Embankment—. Artemisia es la primera de la clase, pero si alguna vez queda segunda en algo, se echa a llorar.

—Clavadita a su madre —dijo Ross—. ¿Y Peter?

—Acaban de nombrarlo delegado y cuenta con ser capitán del colegio el curso que viene.

—Vamos, que está claro que no tiene tu ambición —bromeó Ross, sonriendo—. ¿Y qué hay de mi preciosa Jojo?

—Tu hija está enamorada del príncipe Harry y ya ha escrito al palacio de Buckingham invitándole a tomar el té.

—Ya lo sé —suspiró Ross—. Me pidió que entregase yo la carta.

Por un instante, Ross se sintió culpable al pensar en el motivo de que su hija siguiera viviendo con Beth y William. Pero todos estaban de acuerdo en que desde la muerte de su esposa no podía cumplir con su deber y criar él solo a Jojo. Los Warwick habían resultado ser unos maravillosos padres de acogida, y Ross jamás confesaba cuánto la echaba de menos.

—En fin, ahora nos toca pensar en lo que tenemos que entregar tú y yo —dijo William.

Ross salió de golpe de su ensimismamiento y se concentró en la tarea que tenían por delante. Danny tuvo que saltarse un semáforo en rojo al pasar por Somerset House para no perder el contacto con el Jaguar del lord chambelán. Nada habría complacido más a Phil Harris que demostrar que podía aventajar a Danny.

En lugar de doblar a la izquierda para meterse en el corazón del distrito financiero —más de dos kilómetros cuadrados bajo la vigilancia de otra fuerza policial que no sabía nada de su presencia—, siguieron por el paso subterráneo hasta Upper Thames Street y no pararon hasta el siguiente semáforo, desde el que se veía la Torre de Londres.

Cuando el Jaguar giró en el cruce, Danny lo siguió por St Katharine’s Way. Por delante solo se veía el Támesis. Por fin, viraron bruscamente a la derecha y se detuvieron enfrente de la Puerta Este de la Torre. Una barrera se alzó automáticamente.

El guardián de servicio salió de la garita y se acercó con paso firme al coche del lord chambelán.

—Buenos días, Phil —dijo el guardián—. ¿Contraseña?

—Puerta de los Traidores —respondió Harris.

El guardián se volvió y asintió con la cabeza, y los dos enormes portalones de madera que les impedían el acceso se abrieron lentamente.

Ambos vehículos recorrieron sin obstáculos el último tramo del trayecto, ya que ese día la Torre estaba cerrada al público y los únicos presentes eran los guardianes alabarderos y los ocho cuervos residentes. Danny siguió conduciendo en paralelo al Támesis doscientos metros más antes de girar a la derecha y pasar por el puente levadizo oriental, construido en su momento pensando en caballos, no en coches. Los dos vehículos entraron majestuosamente por el arco de la reina Isabel y subieron la empinada cuesta que llevaba a la Casa de las Joyas, donde vieron al guardián de la Casa de las Joyas en posición de firmes junto al general sir Harry Stanley, caballero comandante de la Real Orden Victoriana, gobernador residente y custodio de las joyas de la Corona.

Phil Harris detuvo el coche, bajó de un salto y le abrió la puerta trasera a su jefe. Los dos hombres, que también se veían dos veces al año solamente, se dieron la mano. Tras un breve saludo y lo mínimo de conversación superficial, el gobernador acompañó a su invitado por el camino que llevaba a la Casa de las Joyas.

—Buenos días, Walter —dijo Harris, sonriendo cálidamente al jefe de alabarderos antes de darle donde más le dolía—. Otro mal año para los Gunners, ¿eh?

—No me lo recuerdes —respondió el jefe de alabarderos, y acto seguido entró detrás de su jefe en la Casa de las Joyas y dio un fuerte portazo.

William se bajó del Land Rover y esperó. A menudo se preguntaba qué sucedía detrás de aquellas puertas cerradas y vigiladas por un cuadro de guardianes alabarderos conocidos por el nombre de «los partisanos», doce hombres preparados para una emergencia que no había habido desde 1671.

Una vez cerrada con llave la puerta de la Casa de las Joyas, Harris volvió a su coche y continuó con la rutina anual. Recorrió un pequeño semicírculo, con Danny a la zaga, a fin de asegurarse de que estarían listos para irse rápidamente en cuanto llegase el momento de hacerlo. Se le sumaron cinco motoristas del Grupo de Escolta Especial; aunque por lo general solo acompañaban a miembros de la familia real, al primer ministro y a jefes de Estado extranjeros, la Corona imperial del Estado y la Espada del Estado eran símbolos de la autoridad de su majestad y precisaban de idéntica protección. En cuanto los dos coches y la escolta se colocaron, Harris salió del coche principal, abrió el maletero y esperó. La mirada de William no se apartó ni un instante de la Casa de las Joyas mientras también él esperaba a que se abriera la puerta y apareciese de nuevo el general Stanley, acompañado de los tesoros más valiosos del reino.

Entraron tres hombres en la Casa de las Joyas, pero minutos más tarde salieron cinco. Los dos guardianes de la Casa de las Joyas encabezaban la marcha, con sendos estuches de cuero negro y la insignia EIIR inscrita en oro en la tapa. El uno parecía un estuche de viola y contenía la Espada del Estado, mientras que el otro llevaba la Corona imperial del Estado que había colocado sobre la cabeza de la reina Isabel II el arzobispo de Canterbury en la ceremonia de coronación de 1953 y que de nuevo iba a lucir su majestad al día siguiente, cuando pronunciase el Discurso de la Reina en la Cámara de los Lores a las once y media de la mañana, como dictaba el protocolo.

La última persona en salir de la Casa de las Joyas fue el mismísimo lord chambelán, que, después de comprobar que los dos estuches negros estaban a buen recaudo en el maletero del coche blindado, tomó asiento en la parte de atrás. Después, asintió con la cabeza para indicar que podía empezar la segunda parte de la operación.

El jefe de alabarderos se cuadró y saludó mientras el grupo de escoltas se alejaba, y ni él ni el gobernador residente abandonaron sus puestos hasta que el pequeño convoy se hubo perdido de vista.

Un taxi se acercó al hotel Savoy por la derecha de la calzada. Miles Faulkner había olvidado que esa era la única calle de Londres por la que se podía conducir por la derecha sin miedo a que te parase un guardia.

Habían pasado casi cinco años desde la última vez que había estado en Londres. Miles Faulkner, un hombre que dividía las opiniones —él se consideraba un empresario internacional, mientras que la policía le consideraba un delincuente—, había acabado cumpliendo cuatro años de condena por fraude. Al salir de la cárcel, había dejado Inglaterra y se había comprado un piso de lujo en Nueva York, convencido de que así estaría lo suficientemente lejos de la mirada entrometida del inspector jefe William Warwick como para volver a su turbio negocio de importación y exportación, una empresa libre de impuestos que reportaba inmensos beneficios sin estar inscrita en el Registro Mercantil. Pero no tardó en echar de menos su hogar y quiso volver a Inglaterra…, a poder ser, pasando desapercibido. No hubo suerte: un tal agente James Buchanan del FBI había estado siguiendo de cerca a Faulkner por si tenía que informar de sus actividades al comisario Warwick…, al que además de admirar quería agradecerle los buenos consejos que le había dado cuando se conocieron durante unas vacaciones, siendo él aún un estudiante. James estaba ahora en Washington trabajando para el FBI, pero había seguido con admiración los sucesivos ascensos de su mentor. Se preguntaba si el comisario se acordaría de él.

Miles se bajó del taxi y se quedó un rato en la acera antes de entrar en el hotel. Durante su exilio autoimpuesto no había pasado ni un solo día en el que no hubiese pensado en la comida del Savoy. Todavía recordaba aquella dieta carcelaria de gachas de avena frías y grumosas, tostadas quemadas y huevo duro. El chef de la cárcel no estaba familiarizado con su receta favorita de col rizada ni con el melocotón Melba.

Un portero de librea le saludó y le abrió la puerta de entrada al hotel. Miles se fue derecho al restaurante.

—Buenos días, señor Faulkner —dijo el maître, como si jamás se hubiese ausentado—. ¿La mesa de siempre?

Miles asintió con la cabeza, y Mario le acompañó por un comedor abarrotado hasta un reservado en el que nadie podría oírle. Se sentó en su silla de siempre y dedicó unos minutos a recorrer con la mirada una sala que no había cambiado nada desde la última vez que estuvo allí cenando. Reconoció a varias figuras conocidas. El director del Daily Mail estaba comiendo con un ministro del gabinete, cuyo nombre nunca conseguía recordar, y en el reservado contiguo había un actor al que jamás podría olvidar: en la cárcel había visto todos los episodios de Poirot, algunos más de una vez, para matar las implacables horas.

Empezó a pensar en su invitado. Un hombre que nunca llegaba tarde…, pero, claro, cobraba por horas. Un hombre que siempre pedía solomillo y una botella de vino añejo de las que estaban casi al final de la lista.

Durante aquellos años de emigración forzosa, el señor Booth Watson había sido el único contacto de Miles con su país. Había hablado una vez a la semana con su abogado para mantenerle al día de sus numerosos negocios, o para pujar por un cuadro o una escultura que quería añadir a su colección. Por mucho que un juez y un jurado le hubiesen mandado a chirona, el valor de sus propiedades y sus acciones había seguido aumentando.

Después de ganar un recurso de apelación en el Tribunal Supremo, Booth Watson había conseguido rebajar un año de los cinco de condena de Miles. Semanas más tarde, Miles fue trasladado a la cárcel abierta Ford, que en comparación con Wormwood Scrubs le pareció un campamento de verano.

Al cabo de unos días en Ford, le asignaron una habitación individual (en las cárceles abiertas no hay celdas), y un mes después le apartaron de las tareas de limpieza para nombrarle bibliotecario de la cárcel, un puesto que le había costado trescientas libras esterlinas: cien para que el anterior bibliotecario se buscase otro trabajo y otras doscientas para el funcionario de prisiones encargado de la asignación de trabajos. Había estado dispuesto a pagar tres mil, pero el jefe de personal se equivocó al hacer la puja. Ambos pagos se hicieron en efectivo, que, aunque es un delito sancionable, sigue siendo la única moneda aceptable en la cárcel.

Eran pocos los reclusos que dirigían sus pasos hacia la biblioteca, y casi todos se iban derechos a la sección de novelas policiacas en busca de algún libro de bolsillo muy manoseado. En los últimos veinte años, Guerra y paz había ido acumulando polvo en el estante, condenada a su propia cadena perpetua.

Miles había sacado partido a su soledad durante esas interminables horas de sesenta minutos. Empezaba el día leyendo el Financial Times, que le traía un agente con el café de la mañana. Después de comer en la cantina, volvía a la biblioteca y se enfrascaba en la novela de turno. Durante aquellos años de encarcelamiento lo había leído todo, desde Daphne du Maurier a Thomas Hardy, y para cuando salió habría podido licenciarse en literatura inglesa por Oxford, que treinta años antes le había rechazado.

El director de la cárcel se pasaba de vez en cuando a charlar con él, y se hacían confidencias mientras tomaban café con galletas de mantequilla…; el café lo ponía él y las galletas el director. Pronto quedó claro que Miles sabía más de lo que pasaba en la cárcel que el director. Negociaba con información privilegiada, y así se aseguraba el suministro de galletas para acompañar al café durante los descansos.

Pero durante aquellos años de exilio en Nueva York, solo había una cosa que no se le iba de la cabeza: «¿Cuándo podré volver sin riesgo a Londres para vengarme de Warwick primero, de Hogan después y, por último, del comandante?».

Capítulo 2

William y Ross estaban en ascuas. Desde el asiento trasero del Land Rover, veían pasar en rápida sucesión los célebres monumentos y, aunque el viaje de vuelta al palacio no superaba los quince minutos, eran conscientes de que, si había una ocasión en la que podía irse todo al traste, era esta…, en cuyo caso, lo único por lo que se los recordaría sería por esos quince minutos de infamia.

Cinco motoristas del Grupo de Escolta Especial de la policía los acompañaron por el puente levadizo central a paso solemne, pero, una vez que pasaron por debajo de la Puerta Este y volvieron a St Katharine’s Way, hicieron caso omiso de los límites de velocidad. En cada semáforo en rojo, dos de los motoristas paraban el tráfico mientras otros dos salían disparados al siguiente y repetían el mismo procedimiento, asegurándose así de que el convoy no se veía obligado a detenerse en ningún momento.

William miró por el parabrisas para contemplar la primorosa rutina de sus colegas. Mientras un motorista se adelantaba hasta el siguiente cruce y detenía el tráfico con un estridente pitido del silbato, el segundo le adelantaba y continuaba hasta el siguiente, donde repetía la rutina. Al mismo tiempo, las dos motocicletas que seguían de cerca al convoy se situaban delante del coche del lord chambelán, y, en cuanto aseguraban un tránsito sin obstáculos para su VIP, la primera moto volvía a salir disparada y repetía el ejercicio, mientras la pareja que había estado deteniendo el tráfico se situaba detrás del Land Rover en un relevo impecable que permitía que el convoy mantuviese una velocidad de unos setenta kilómetros por hora frente a los doce o, con suerte, catorce por hora del resto del tráfico de Londres.

William y Ross permanecieron ojo avizor mientras atravesaban Blackfriars a la carrera y salían al Embankment, rozando velocidades de cien y hasta ciento diez kilómetros por hora. Pasaron por detrás del Savoy, felices en la ignorancia de que Miles Faulkner y el señor Booth Watson, consejero de la reina, estaban a punto de pedir la comida en el restaurante del hotel, y de que si había algo que no estaban dispuestos a tragarse era el orgullo.

Miles soltó el menú al ver acercarse a su abogado andando como un pato. Le pareció que las arrugas de su frente estaban más marcadas, y no cabía duda de que caminaba más despacio. Booth Watson vestía un traje cruzado con un buen corte que intentaba disimular su corpulencia, una camisa azul claro y una corbata arrugada del Middle Temple. Llevaba un maletín Gladstone que parecía indisolublemente pegado a su mano.

—Bienvenido, Miles —dijo, inclinándose y estrechando la mano de su cliente más rentable antes de hundirse en la silla de enfrente. Dejó el maletín en el suelo, junto a él.

Cruzaron un par de tópicos (que ninguno de los dos acababa de creerse) y enseguida apareció un camarero. Miles se tomó su tiempo examinando los contenidos del gran menú con tapas de cuero, sin saber por dónde empezar. Ni siquiera había pasado a la segunda página cuando Booth Watson ya había elegido el primer y el segundo plato y un vino que consideraba que los complementaba.

—Para mí el solomillo, poco hecho —dijo Booth Watson, devolviéndole el menú al camarero.

—¿Y usted, caballero?

—Salmón ahumado. —Otro plato que no era precisamente habitual en la trena—. Ponme al día: ¿en qué han andado metidos Hawksby, Warwick y Hogan en mi ausencia? —dijo una vez que se hubo marchado el camarero.

—El comandante Hawksby sigue al frente del Servicio de Protección de la Casa Real, y el comisario Warwick sigue siendo su segundo de a bordo.

—¿Y Hogan? —preguntó Miles, sin disimular el tono de desdén.

—El inspector Hogan ya no es el agente de protección personal de la princesa Diana porque las autoridades vieron que la relación se iba estrechando peligrosamente, así que le hicieron volver a Scotland Yard.

—Bueno, ¿y en qué están metidos ahora?

—Hoy, por ejemplo —dijo Booth Watson—, el lord chambelán va a ir desde el palacio de Buckingham a la Torre de Londres a recoger las joyas de la Corona en preparación para la ceremonia de apertura del Parlamento de mañana. Warwick y Hogan están en el equipo de refuerzo, y mañana escoltarán las joyas de vuelta a la Torre. Es una responsabilidad que asumen una vez al año.

—Ya que estás tan bien informado —dijo Miles—, ¿qué me dices de Lamont? Supongo que lo habrás mantenido en nómina, ¿no?

—Sí, el comisario cesado todavía forma parte de mi equipo. Te aseguro que tiene la misma opinión de Warwick y Hogan que tú, así que seguirá informándome de todo lo que se traigan entre manos.

—Ahora que he vuelto, puedes decirle que multiplique sus esfuerzos. Para mí sigue siendo prioritario humillar a esos dos, y si encima metieras a Hawksby en el paquete, sería la guinda.

—Ahora que has vuelto a Londres, Miles, ¿no te convendría olvidarte de todo esto y mantener un perfil bajo?

—Ni hablar. De hecho, apenas he pensado en otra cosa desde que Warwick se explayó ante el tribunal. ¿Has olvidado que fue él el culpable de que acabase en la cárcel? No me quedaré satisfecho hasta que le devuelva el «favor» y se entere de lo que significa que te priven de tu libertad. Me importa un carajo lo que cueste…, hay que humillarlos a él y a todos los responsables de aquello.

—Yo pensaba que…

—Pues piénsalo mejor, BW, porque estoy deseando que llegue el día en el que el lord chambelán acompañe a los dos a la Torre y los deje allí.

Booth Watson se quedó mirando su cheque y se pensó mejor lo de intentar que su cliente cambiase de opinión. Se acordó de la cara que se le puso a Faulkner en el banquillo de los acusados y comprendió que no descansaría hasta que se hubiese vengado de Warwick, Hogan y Hawksby. Nada de lo que dijera Booth Watson podría cambiar eso, así que se contentó con dar un sorbo a un excepcional burdeos que hacía tiempo que no saboreaba.

—¿Hay más problemas a los que debería estar atento? —preguntó Miles mientras un camarero les traía los primeros.

Su cómplice nunca le fallaba: se agachó, sacó de su maletín Gladstone un ejemplar del New York Times de la víspera y se lo dio a Miles. Esperó a que el volcán entrase en erupción.

—No te andes con jueguecitos, BW, y dime qué se supone que tengo que buscar.

—Página cuarenta y tres —dijo Booth Watson, atacando el solomillo.

Miles pasó rápidamente las páginas sin detenerse hasta que llegó a la página indicada. La leyó con detenimiento y dijo:

—Sigo sin entender nada.

—En la sección de inmobiliarias verás que se vende un piso de lujo en la calle 61 Este.

—Sé de sobra que mi piso de Manhattan está en venta —dijo Miles—, pero lo que tú no sabes es que recientemente he comprado el ático del inmueble, así que ya no necesito el piso del noveno. Conque, a no ser que estés pensando en comprarlo, no me hagas perder más el tiempo, BW.

Dejó el periódico y exprimió la mitad de un limón sobre el salmón ahumado.

—Te sugiero, Miles, que mires el anuncio con más detenimiento —propuso Booth Watson, que sabía que no le estaba haciendo perder el tiempo.

A regañadientes, Miles cogió de nuevo el periódico y estudió los detalles de un apartamento de lujo de cinco dormitorios en Manhattan, con vistas a Central Park. Precio de salida: siete millones de dólares. Volvió a mirar la foto adjunta y, por fin, el volcán entró en erupción.

—¿Quién demonios lo ha permitido? —preguntó, lo bastante alto como para que uno de los comensales de la mesa contigua volviese la cabeza.

—Yo no soy tu agente inmobiliario —contestó con calma Booth Watson—, solo un simple consejero de la reina que hace todo lo que puede para cubrirte las espaldas.

—Encárgate de que quiten esa foto inmediatamente —dijo Miles, casi tan alto como antes.

—Ya lo he hecho —dijo Booth Watson con una sonrisa satisfecha—. También he dado instrucciones para que esa foto concreta no aparezca en futuros anuncios.

Miles siguió mirando la foto del Descendimiento de Cristo de la Cruz de Rubens que estaba colgado en la pared del salón de su apartamento de Manhattan… para deleite de millones de lectores.

—Seguro que no hace falta que te recuerde, Miles, que el mundo del arte cree que esta particular obra maestra adorna en la actualidad las paredes del Museo Fitzmolean y no tu apartamento neoyorquino.

—Si alguien pregunta —murmuró Miles, inclinándose sobre la mesa—, deja bien claro que la mía es una copia.

—Pero si una parte interesada viese por casualidad el anuncio y decidiese comprobarlo… —empezó a decir Booth Watson mientras el sumiller aparecía a su lado para llenarle la copa. Esperó a que se fuese a otra mesa para terminar la frase—. No hace falta que te recuerde, Miles, que regalaste el original al museo a cambio de una reducción de condena, y si el Ministerio Fiscal se enterase…

—Hay que impedirlo a toda costa —interrumpió bruscamente Miles, sin tocar el vino.

—No ayuda —añadió Booth Watson— que el director haya anunciado hace poco que se va a jubilar, y sé de buena fuente que la señora Beth Warwick es la favorita para sustituirle en el cargo.

—Otra cosa que hay que impedir que ocurra, porque si llegase a sospechar que su Cristo no es el verdadero Salvador, la primera persona a la que se lo contaría sería su marido. —Hizo una pausa antes de bajar la voz y añadir—: ¿Hay algo que podamos hacer para evitarlo?

—Tu exmujer sigue siendo miembro de la junta directiva, y por tanto se supone que debería ser capaz de influir en el desenlace. Podrías convencerla para que…

—No me fío de ella ni un pelo. No olvides que es amiga íntima de la señora Warwick y que estaría encantada de traicionarme a la mínima de cambio.

—De acuerdo —dijo Booth Watson—. Sin embargo, como bien sabes, en estos momentos Christina anda un poco corta de dinero, así que quizá…

—Pero te recuerdo que fui yo el causante de esa situación.

—Razón de más para que le devuelvas algo, ¿no? —sugirió Booth Watson, arqueando una ceja.

—Podría ser —dijo Miles, devorando una tajada de salmón ahumado mientras BW apuraba su segunda copa de vino—. Primero, averigua si ha visto el anuncio del New York Times. Parece poco probable. Eso sí, si lo ha visto puedes estar seguro de que le enviará una copia a la señora Warwick… abierta por la página exacta.

—Si quiero evitar que sospeche voy a necesitar una razón para verla.

—En cuanto sepas a ciencia cierta que no ha visto el artículo, puedes decirle que no quiero que la mujer del comisario Warwick sea la próxima directora del Fitzmolean, y que pagaré generosamente para garantizar que eso no sucede. A Christina no le costará creérselo.

Booth Watson atacó el filete y sonrió mientras la sangre empezaba a correr.

Danny pasó a toda velocidad por delante del Savoy, y no aminoró la marcha hasta que el Grupo de Escolta Especial dobló a la derecha para entrar en la avenida Northumberland, donde no se veía ningún otro vehículo. Más sirenas y pitidos les permitieron cruzar Trafalgar Square y entrar en el Mall sin obstáculos antes de continuar hacia el palacio de Buckingham.

Unos turistas sobresaltados intentaron sacar fotos del coche, preguntándose si detrás de las ventanas tintadas habría algún miembro de la familia real.

Cuando por fin llegaron al portalón de entrada al palacio, nadie salió a decir con tono perentorio: «Alto, ¿quién va?». Un centinela presentó armas mientras el coche entraba en el patio, recorría un pasaje abovedado y desaparecía por un recinto interior en el que esperaban dos jóvenes alféreces de los Guardias Irlandeses en posición de firmes para recoger «el botín», como lo llamaban en el comedor de oficiales.

Phil Harris fue el primero en bajar cuando el Jaguar se detuvo. Después de abrirle la puerta de atrás al lord chambelán, abrió rápidamente el maletero y se apartó para que los dos guardias se hicieran cargo del resto. Uno de ellos sacó la caja que contenía la Espada del Estado mientras el otro extraía del maletero con toda delicadeza, como si se tratase de su primogénito, la Corona imperial del Estado.

William se quedó mirando mientras los tres hombres le daban la espalda y se alejaban con paso resuelto. El lord chambelán volvería a la una de la tarde del día siguiente para que William y Ross los escoltasen a él y a las joyas de la Corona de vuelta a casa después de haber pasado la noche fuera.

—Venga, en marcha —dijo William cuando los dos alféreces entraron en el palacio.

Danny salió despacio del patio interior, se metió por Buckingham Gate y puso rumbo a Scotland Yard, sin rebasar ni una vez el límite de velocidad.

—Siempre me ha desconcertado —dijo Ross mientras entraban en Petty France— que se molesten en llevar la corona al palacio de Buckingham cuando podríamos llevarla siempre directamente a la Cámara de los Lores.

—Se me ocurren dos razones —dijo William—. En primer lugar, yo no dejaría las joyas de la Corona en manos de sus señorías durante toda una noche…, a saber si no habrá entre ellos un coronel Blood. Y, en segundo lugar, no olvides que la Espada del Estado y la Corona imperial del Estado disponen de su propio carruaje, que precede al de su majestad cada vez que la reina recorre el trayecto entre el palacio de Buckingham y la Cámara de los Lores antes de pronunciar el Discurso de la Reina.

Ross asintió con la cabeza antes de admitir:

—Anoche no podía dormirme.

—¿Por qué no? —dijo William, volviéndose hacia su amigo.

—Siempre doy por sentado que algo va a salir mal durante la entrega… y, siendo realistas, ¡basta con que salga mal una sola vez!

—Es poco probable, teniendo en cuenta lo bien protegidas que están las joyas y que nosotros somos los únicos que conocemos los pormenores de la entrega. En cualquier caso, los ciudadanos nunca se paran a pensar en que las joyas de la Corona salen un par de días de la Torre. ¿Por qué iban a hacerlo?

Ross guardó silencio mientras daba vueltas a la posibilidad de que…

Cuando Danny se detuvo delante de Scotland Yard, William fue el primero en bajar. Entró rápidamente en el edificio, subió de dos en dos al primer piso y llamó a la puerta del despacho del Halcón.

—¡Adelante! —gritó una voz.

William informó inmediatamente al comandante de que la rutina anual había transcurrido sin complicaciones.

—No me voy a relajar —dijo el Halcón— hasta que el gobernador residente me llame para confirmar que la Corona imperial del Estado y la Espada del Estado han vuelto a la Casa de las Joyas para pasar otro año más a buen recaudo.

De modo que Ross no era el único que tenía esos pensamientos, fue lo primero que se dijo William. A veces olvidaba que, si algo salía mal durante esos quince minutos críticos, él no sería el único que tendría que dimitir.

—Bueno, ya es hora de que vuelva al trabajo que me da de comer —dijo William.

—Antes de irte, señor comisario jefe, tenemos que hablar de otro asunto —dijo el Halcón, y William tardó unos segundos en asimilar la noticia—. El comisario general ha llamado esta mañana para confirmar tu ascenso. Enhorabuena, William. Sabe Dios que te lo has ganado.

William, quien, cosa rara, se había quedado sin palabras, consiguió farfullar al fin:

—Gracias, señor.

—Sugiero, comisario jefe, que por una vez te olvides del trabajo que te da de comer. Vete a casa y disfruta de Beth y los niños. Basta con que mañana te asegures de volver al palacio a tiempo para recoger la Corona y la Espada del Estado y llevarlas a la Torre. Porque como mañana a estas horas no hayan vuelto sanas y salvas a su sitio, puede que la Torre se convierta en tu residencia habitual.

—¿Qué haces tan pronto en casa, cavernícola? —preguntó Beth al ver entrar a William en la cocina—. ¿Te han despedido?

—No, me han ascendido —dijo William. Sonrió al ver cómo le cambiaba la cara a Beth, pero su respuesta le pilló por sorpresa.

—¡Qué casualidad!

—¿Casualidad? —preguntó William.

—El director del Fitzmolean ha dimitido, y el presidente acaba de telefonear para decirme que espera que presente mi candidatura para el puesto.

—¡Qué buena noticia! —dijo William, abrazando a su mujer. Aunque desde que Beth había dimitido de su puesto de directora adjunta él jamás había sacado el tema, siempre había deseado que volviese al Fitz en calidad de directora.

—Aún no me han dado el puesto, señor comisario jefe.

—La junta no va a cometer el mismo error dos veces —dijo William con tono de seguridad.

—Para ser sincera, todavía no he decidido si realmente lo quiero.

—Estás de broma, ¿no?

—No olvides que estoy ganando casi el doble como marchante de lo que ganaría si volviese al Fitz de directora.

—Entonces, mira qué bien que me hayan ascendido a comisario jefe.

—Y está el problema de Christina —continuó Beth—. Ahora que se ha divorciado de Faulkner, depende del cincuenta por ciento de los beneficios de nuestra empresa para mantener su estilo de vida.

—Que no te quite el sueño esa mujer —dijo William con otro tono distinto—. Si fuese al revés, no dudaría en hacer lo que fuera mejor para ella.

—Al parecer, señor comisario jefe, olvida usted que, cuando me echaron del Fitzmolean, Christina fue la única persona dispuesta a apostar por mi joven empresa.

—¡Y bien que le han ido las cosas! —le recordó William.

—Ni más ni menos que lo que se merecía —le espetó Beth—. Y por eso la considero no solo una socia sino también una buena amiga.

—Cuando le conviene. Y si tan buena amiga es, le encantará saber que tú podrías ser la próxima directora del Fitzmolean. No olvides que está en la junta y que por tanto tendrá voto. En cualquier caso, sabe perfectamente que siempre has querido ese puesto, así que no le sorprenderá. Y repito: a la hora de la verdad, no tendría ningún reparo en darte la patada.

—Pero… —empezó a decir Beth en el mismo instante en el que se abría la puerta y tres niños hambrientos irrumpían en la cocina.

Los tres se sentaron a la mesa, con las bocas abiertas como polluelos en un nido.

—No os podéis ni imaginar para qué nos han elegido a mí y a Peter —dijo Artemisia, haciendo bajar a sus padres a tierra.

—A Peter y a mí —le corrigió Beth.

—Nuestra tutora nos ha seleccionado para que representemos al colegio en un concurso nacional de redacciones y…

—… y el ganador —continuó Peter— irá a Disneyland París y pasará una noche en un hotel.

—Y merendará con el pato Donald y Mickey Mouse —añadió Artemisia.

—Estábamos pensando, papá —continuó Peter—, que a lo mejor se te ocurría alguna idea. Como has pescado a tantos delincuentes…

—Ni en sueños —dijo William con firmeza—. No soy yo el elegido para representar al colegio. El trabajo lo tenéis que hacer vosotros solitos; si no, en caso de que os dieran el premio, iría yo a recogerlo.

—Tendré que pedírselo al tío Ross —le susurró Artemisia a su hermano—; oí a papá decirle una vez a mamá que no le queda ninguna norma por infringir.

A la mañana siguiente, en cuanto mandó a los niños al colegio, Beth se puso a abrir el correo. Facturas, circulares y una carta que tuvo que leer dos veces.

—¿Qué plan tienes para este fin de semana?

William apartó el periódico y se quedó pensando.

—Tengo turno de guardia. Me toca el de este mes. Ross se va a llevar a los niños a Legoland, que causa furor —añadió mientras untaba mantequilla en la segunda tostada—. ¿Y tú?

—Estaba pensando que podíamos pasarnos por el Fitz a ver cómo ha cambiado desde que me fui. Pero ahora creo que voy a coger el coche para ir a Buckingham a hacerle una visita a una anciana dama a la que no conozco.

—Qué misterio —dijo William, intrigado—. Por ahora, la única pista es ese sobre que no sueltas…

—Es de una tal Eileen Lomax, la viuda de Gordon Lomax, un marchante del West End que falleció el mes pasado. Le escribí dándole el pésame y me ha respondido agradeciéndomelo y pidiéndome que vaya a verla porque necesita consejo sobre un asunto privado.

—Necesito más pistas —dijo William mientras Beth sacaba dos huevos de un cazo con agua hirviendo y los colocaba delante de William en dos hueveras.

—Lomax era dueño de dos de las galerías más prósperas del West End, pero, tras el desplome del mercado de los cuadros de paisajes holandeses, parece que no llegaba más que a cubrir gastos.

—La muerte, las deudas y los divorcios, como me recuerdas tan a menudo —dijo William—, son los mejores amigos del marchante.

—Y puede que dos de esos factores sean pertinentes en el caso de Gordon Lomax. Así que creo que voy a retrasar la visita al Fitz y me voy a ir a Buckingham. Gordon fue muy amable conmigo cuando me incorporé al mundo del arte, así que es lo mínimo que puedo hacer.

—¡Y pensar que podrías haber ido a Legoland con Ross y los niños…! —bromeó William mientras cogía una cucharilla y cascaba un huevo.

—A lo mejor me encuentro un Rembrandt o un Vermeer cogiendo polvo en su desván… —dijo Beth.

William quitó un cachito de cáscara y comprobó que el huevo no estaba pasado por agua sino duro.

Capítulo 3

El Carruaje de Estado Irlandés, tirado por cuatro rucios y escoltado por un guardia de honor, pasó por las puertas del palacio y enfiló el Mall mientras el Big Ben daba las once.

Su majestad la reina, vestida de seda lila y con diadema, iba sentada en un lado de la carroza; enfrente estaba el duque de Edimburgo, tieso como una vara, engalanado con el uniforme de almirante de la flota y con una mano apoyada en la espada. Por delante de ellos iba el Carruaje de Estado de la reina Alexandra con las insignias reales —la Corona imperial del Estado, la Espada del Estado y la gorra ceremonial— acompañado por doce policías montados de la Guardia Real de Caballería y con el regimiento de los Blues and Royals como guardaespaldas ceremonial de la reina.

Había grandes multitudes reunidas en el Mall para ver el espectáculo. Algunos llevaban esperando muchas horas para hacerse con un sitio en primera fila y poder vitorear a la reina cuando pasara. Mirando ora a un lado de la calle ora al otro, la reina sonreía a la vez que saludaba con la mano como de costumbre. Al pasar por delante de las Mall Galleries, los dos carruajes de Estado giraron a la derecha, cruzaron por Horse Guards Road y entraron por la arcada principal a Whitehall, un privilegio concedido únicamente a los monarcas reinantes.

En la plaza del Parlamento los esperaba una muchedumbre aún más numerosa que empezó a vitorear mucho antes de que la comitiva real llegase a la Entrada del Soberano de la Cámara de los Lores, donde apenas hacía unos instantes se había arriado la bandera del Reino Unido para sustituirla por el estandarte real.

Al bajar del carruaje, la reina fue recibida por el conde mariscal, el lord gran chambelán y el Caballero Ujier del Bastón Negro. Todos hicieron una reverencia antes de acompañarla lentamente por la ancha escalera enmoquetada en blanco y azul, precedidos por dos heraldos que llevaban sendos bastones que declaraban la autoridad monárquica. La comitiva real acompañó a la monarca hasta la puerta del Salón de la Toga, en el primer piso, pero no más.

Solo una selecta minoría tenía permiso para entrar al Salón de la Toga, donde la soberana desaparecía por detrás de dos grandes biombos rojos situados al fondo. La reina se quitó la diadema que había llevado durante el trayecto a Westminster en el Carruaje de Estado y la dejó a su lado sobre la mesa. La señora Kelly, la vestidora, ayudó a su majestad a ponerse la larga túnica roja y le enganchó las anchas tiras de satén a los hombros, abrochándolas con fuerza para garantizar que la pesada prenda no se movía de su sitio.

Una vez satisfecha la reina con el resultado, la señora Kelly abrió los dos biombos rojos lo suficiente para que el lord chambelán le hiciese entrega de la Corona imperial del Estado. La reina la cogió del afelpado cojín carmesí, se la puso y se miró al espejo, ladeándola hasta que se sintió cómoda. De nuevo recordó lo mucho que pesaba la corona.

Instantes después, se le acercaron dos pajes, que cogieron los mangos de satén que había a cada lado de la túnica para que la reina pudiese emprender la marcha hacia sus señorías de la Cámara Alta.

A las 11:26, la reina salió del Salón de la Toga del brazo de su consorte. Entraron en la Galería Real, donde lo primero que vieron fue dos enormes cuadros: a un lado, Wellington en Waterloo, y al otro Nelson en la batalla de Trafalgar. Cuando el presidente De Gaulle fue invitado a pronunciar un discurso ante ambas cámaras, le hicieron dar un rodeo para que no pudiese ver a los dos héroes conquistadores. Mientras avanzaba lentamente por la alfombra roja, la reina estaba flanqueada por bancos provisionales ocupados por embajadores, altos comisionados y dignatarios extranjeros, además de los maridos y las mujeres de los pares.

La reina salió de la Galería Real y cruzó la Cámara del Príncipe, sin interrumpir la marcha al pasar por delante de la imponente imagen de una joven reina Victoria justo antes de entrar en la Cámara de los Lores. Quinientos hombres y setenta mujeres, ataviados con largas túnicas rojas con ribetes de armiño, se pusieron en pie para recibir a su soberana. A continuación, justo cuando daban las once y media, la reina se sentó en el trono. El duque de Edimburgo tomó asiento a su derecha, mientras que el de su izquierda se quedó vacío.

La reina miró al fondo de la cámara y vio al primer ministro y al jefe de la oposición, así como a los ministros y a sus homólogos en la oposición, de pie en la línea divisoria de la cámara. Se les iba a confiar la tarea de trasladar a leyes las propuestas que la monarca estaba a punto de enumerar. John Major esperó a oír el discurso, aunque conocía todas y cada una de las palabras que contenía.

El lord canciller dio un paso al frente, subió los tres peldaños que llevaban al trono y le dio a la monarca el Discurso de la Reina, aunque a decir verdad ella no había sido responsable de una sola palabra. La tarea había sido encomendada a varios mandarines veteranos repartidos por Whitehall que habían seguido las instrucciones del primer ministro y de miembros de su gabinete recién nombrado.

Su majestad abrió la tapa de cuero rojo que llevaba su blasón y posó la mirada en la primera frase del texto.

—Milores y miembros de la Cámara de los Comunes. Entre las prioridades de mi gobierno estará la construcción de más viviendas para alojar a una población creciente. Mi gobierno también presentará estatutos que garanticen que…

Durante los siguientes veinte minutos, la reina anunció siete nuevos proyectos de ley que su gobierno iba a promulgar, pero que al final solo ella podía sancionar. Concluyó con las palabras:

—A su debido tiempo sus señorías recibirán otras órdenes y estatutos. —Alzó la vista del último párrafo antes de decir—: Dios bendiga a la Commonwealth.

La Cámara volvió a ponerse en pie mientras su majestad salía de la Cámara Alta, acompañada por el duque de Edimburgo. El conde mariscal encabezó el lento regreso de la pareja real al Salón de la Toga, donde la reina entregó la corona, se quitó la toga y, después de cruzar unas palabras con los pajes, bajó las escaleras que llevaban a la Entrada del Soberano, donde la esperaba el Carruaje de Estado Irlandés.

El príncipe Felipe se subió a la carroza y, cuando llegó la reina, los cuatro caballos se pusieron de nuevo en marcha para llevarlos de vuelta al palacio de Buckingham. La Corona imperial del Estado y la Espada del Estado ya los habían precedido en su propio carruaje, mientras que la vestidora iría más tarde en un Rolls-Royce que llevaría el resto de las insignias en una gran bolsa roja para guardarlo todo hasta el año siguiente… en el que tal vez habría un nuevo primer ministro.

Danny se puso en posición de firmes cuando el Carruaje de Estado Irlandés pasó por debajo de la arcada y atravesó el patio interior. Aunque los dos lacayos que iban en la parte de atrás del carruaje estaban quietos como estatuas, sus ojos se movían en todas las direcciones. Reconoció a uno de ellos. Era un agente del Servicio de Protección de la Casa Real, vestido para la ocasión.

Al pasar la reina, William y Ross hicieron una reverencia, y los cuatro caballos levantaron la cabeza mientras se paraban delante de la puerta de entrada. Un caballerizo y dos lacayos estaban esperando a su majestad, que se bajó del carruaje y se dirigió hacia su casa.

Momentos más tarde, dos oficiales de la Guardia Real aparecieron con las cajas negras que contenían las joyas de la Corona. El lord chambelán los seguía a varios pasos de distancia. Phil Harris abrió el maletero del Jaguar y esperó a que los tesoros estuviesen bien guardados antes de sentarse al volante, la señal convenida para que los motoristas iniciasen el trayecto de vuelta a la Torre de Londres. Arrancaron inmediatamente y, gracias a las calles despejadas y los semáforos en verde, pudieron cruzar el puente levadizo central y entrar por la Puerta Este de la Torre trece minutos más tarde. Una vez allí, se encontraron al gobernador residente y al jefe de guardianes delante de la Casa de las Joyas.

William se bajó de un salto de la parte trasera del Land Rover y vio cómo la antiquísima ceremonia se ejecutaba en orden inverso. El lord chambelán y el gobernador se metieron en la Casa de las Joyas, acompañados por los dos guardianes que llevaban los tesoros.

William no se relajó hasta que el lord chambelán volvió a salir con las manos vacías, se subió de nuevo a su coche y emprendió el viaje de regreso al palacio.

Danny le habría seguido si no hubiese reaparecido el gobernador, que se fue derecho a su coche y dio con los nudillos en la ventana. William se bajó de un salto, temiendo que algo hubiese salido mal.

—Señor comisario, quizá no sepa que voy a jubilarme a finales de año, así que, si a usted y a sus hijos les apetece hacer una visita al castillo y ver las joyas de la Corona, estaré encantado de ser su guía.

—Qué amable, general —dijo William—. ¿Puedo incluir a la hija del inspector Hogan, Jojo, que vive con nosotros y ya es una más de la familia?

—Por supuesto —respondió el gobernador—. Pero la invitación no incluye al inspector, porque me da la impresión de que, como tenga una oportunidad, Hogan podría intentar robar las joyas de la Corona…

William, que no acababa de tener claro si el gobernador estaba o no bromeando, vio cómo se marchaba este apresuradamente. Pero William habría sido el primero en reconocer que Ross no siempre respetaba la ley escrita, y que en más de una ocasión se había pasado de la raya y había tenido que enfrentarse a las consecuencias. Gracias a su encanto natural y a su guapura, sus colegas femeninas siempre le sacaban las castañas del fuego, y, a decir verdad, el Halcón le daba mucha más cuerda que al resto de los agentes. Sin embargo, William creía que en algún momento iría demasiado lejos y entonces se daría cuenta de que él no podía hacer nada por ayudarle.

—Deber cumplido hasta el año que viene —dijo William mientras volvía a entrar en el asiento de atrás del coche y le daba un toquecito en el hombro a Danny—. Volvemos a Scotland Yard.

—¿Qué quería el gobernador? —preguntó Ross mientras cruzaban el puente levadizo central, salían por la entrada trasera de la Torre y entraban en St Katharine’s Way, donde tuvieron que detenerse en el primer semáforo.

—El general Stanley me ha dicho que se retira a finales de año y que había pensado que a lo mejor a los niños, incluida Jojo, les gustaría que los invitase a ver la Torre —dijo William, sin hacerse eco de otras opiniones del gobernador.

—¿Y ahora qué nos espera?

—El comandante me ha asegurado que vamos a poder hincarle el diente a algo un poco especial, pero se ha negado a darme detalles hasta que las joyas de la Corona vuelvan a estar sanas y salvas en la Torre.

—Ahora que Miles Faulkner ha vuelto a Inglaterra —dijo Ross—, espero que «especial» incluya ir otra vez a por él. Todavía tengo un par de cuentas pendientes con ese hombre.

—No parece muy probable —contestó William—. Al fin y al cabo, no ha aparecido en nuestro radar desde que lo soltaron de la prisión de Ford hace más de cuatro años. Aunque me cuesta creer que se haya jubilado.

—Por si no te acuerdas —dijo Ross, emocionándose—, ese hombre es el responsable de la muerte de mi mujer.

Capítulo 4

El sábado por la mañana, en cuanto William se fue a Scotland Yard y Ross recogió a los niños para llevarlos a pasar el día en Legoland, Beth puso rumbo a Buckingham. Pero primero llamó a Mark Poltimore, de Sotheby’s, porque necesitaba su consejo antes de ver a la señora Lomax.

—La galería Lomax existe desde hace tres generaciones —le recordó Mark—. No obstante, como todo el mundo sabe, Gordon Lomax llevaba tiempo en apuros, desde que golpeó la recesión. Puede que también te interese saber que hace un par de años nos pidió que evaluásemos su stock para hacer una validación testamentaria, así que debía de saber que no le quedaba mucho tiempo de vida.

—¿Podrías darme una cifra aproximada? —preguntó Beth con esperanza.

—No es algo que pueda revelar —dijo Mark—. Pero quizá la señora Lomax esté dispuesta a decírtelo.

Armada con esta información, Beth dio las gracias a Mark, colgó el teléfono y se puso a hojear la guía de la Asociación Automovilística. Una vez elegida la ruta más directa, partió rumbo a Buckingham. Habría llegado según el horario previsto de no haber sido por las interminables rotondas que se encontró entre Buckingham y su destino, ninguna de ellas indicada en la guía.

Mientras bajaba del coche, la puerta de la casita cubierta de hiedra, que parecía un cuadro de Helen Allingham, se abrió. Plantada en el umbral vio a una anciana que claramente la estaba esperando. Ataviada con un largo y desvaído vestido de flores que ocultaba sus tobillos, también la señora Lomax habría podido ser una mujer de la época victoriana. La abundante cabellera gris estaba recogida en un moño con algo que parecía una aguja de punto. No llevaba joyas y, aunque hacía calor, un grueso chal le cubría los hombros.