6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

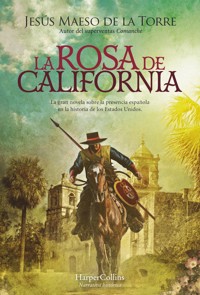

Después del gran éxito de su novela Comanche, Jesús Maeso de la Torre regresa a los territorios de Nuevo México de Texas, Arkansas, Montana, Mississippi y California, que pertenecieron durante tres siglos al Imperio español, y revive las correrías de los dragones tras los indios, la vida en las misiones y el gran esfuerzo que hizo la Corona por mantener su influencia en el sudoeste de los Estados Unidos. Año del Señor de 1781, misión de San Gabriel, California. El padre prior, fray Daniel Cepeda, alarmado ante la oleada de asaltos de los indios yumas (cuya inequívoca y cruel firma es dejar clavados, a la vista de todo el mundo, los despojos de sus víctimas con espinas del arbusto conocido como "rosa de California") escribe alarmado al gobernador y capitán general don Felipe de Neve solicitando el amparo de los dragones de su majestad el rey. Los indómitos guerreros yuma, entre ellos la joven Luna Solitaria, son cada vez más temibles en sus incursiones. Si antes habían sido los comanches sus objetivos de sangre, ahora eran los blancos y en especial los frailes de las misiones hispanas y quienes vivían en ellas, mestizos, criollos y mexicanos. Deberán ahora enfrentarse a las tropas del capitán de dragones Martín de Arellano, conocido en todo el virreinato de Nueva España, desde las selvas de Guatemala hasta Arkansas, como el Capitán Grande, como lo llamaban los comanches tónkawas, los siri, wichitas y yumas. La gran novela histórica sobre la presencia española en la historia de Estados Unidos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 732

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

La rosa de California

© Jesús Maeso de la Torre, 2022

Autor representada por Silvia Bastos, S.L. Agencia literarias

© 2022, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®

Imágenes de cubierta: Shutterstock

ISBN: 978-84-9139-849-3

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

En la noche

Antes de la misa del alba

La luna de los peces

El Capitán Grande

La princesa Aolani

La luna de la cosecha

El vuelo del Águila

El ataúd de abedul

La Luna de los Cazadores

Los Rostros Ocultos

Venganza comanche

La luna del castor

Nicolái Petróvich Rezánov

Conchita

La luna rosada

Chimbika, el espíritu del puma

Matanza yuma

La Luna de la fresa

Furor, venganza y pólvora

El intercambio

La luna del antílope

Jano y Avos

Los ciboleros y Ánade Solitario

Entre la luna del antílope y la del lobo

El Refugio Ross

El encuentro

El vuelo de las serpientes

La luna del lobo

La liberación

Antropófagos

La carta secreta del conde de Floridablanca

Nutka, la isla española de Alaska

El misterioso mapa rasgado

Los caballeros bostonianos

La tierra de los abetos dorados

El presepio de Navidad

Un correo inesperado

El Juramento

Te Deum laudamus

Rosa, la flor de California

El legendario gobernador Juan Bautista de Anza

Glosario

Si te ha gustado este libro…

En la noche

A menos de veinte pasos de distancia de la misión española de San Gabriel, un caminante intentaba explicar con gestos a uno de los vigilantes qué hacía merodeando por allí, solo y en plena noche. Su figura achaparrada no le había pasado inadvertida al guardián, aunque no le distinguía la cara. Lo detuvo apuntándolo con el fusil cargado.

—¡Alto! —gritó y, tras examinar su manta de vellón de cabra con dibujos negros y amarillos, le preguntó escamado—: Eres de una tribu yuma, ¿no?

El indio, oculto entre las tinieblas, asintió con sumisión, pero no habló. O no lo entendía, o era mudo. Emitiendo un leve ronquido asmático para parecer inofensivo, señaló la iglesia y juntó las manos, como si estuviera rezando. El guardián comprendió. Pero no acababa de fiarse, y entre los dos circuló una corriente de recelo.

—Pronto has venido a misa. Falta mucho para que toque la campana.

El guardia intuyó el peligro demasiado tarde, cuando alzó el farol y vio con nitidez al intruso. Era de baja estatura y se tapaba el rostro con una espantosa careta de piel curtida a la que iban adheridos pelos negros de crin de caballo y de la que colgaba una lengua roja que le salía de la grotesca bocaza.

De repente, como una libélula roza vertiginosamente el aire, escapó de la mano del yuma un hacha que fue a clavársele en la frente, hundiéndose después en el cráneo. Murió sin emitir un solo quejido y un líquido sanguinolento le cubrió la cara al instante. El sigiloso verdugo encapuchado lo sabía. El desenlace sería fulminante, letal e instantáneo.

Esgrimió una mueca triunfal y sacó de su bolsa un cuchillo dakota de hoja corva. De unos tajos le cercenó la cabellera, que se colgó del cinto. Luego, con una frialdad ruin, le cortó el chaleco de cuero y le practicó algunas incisiones en el vientre. Finalmente le sacó la lengua, se la cortó y la clavó en el tronco de un árbol con una púa de rosa de California, un espinoso matorral de hermosas flores que crecía en los bancales terrosos, como si de una guirnalda macabra se tratara.

Se deshizo de la careta y la arrojó encima del cadáver. Cumplido el atroz trámite, el ejecutor recogió el fusil y la pólvora y, cauteloso, se dirigió hacia un promontorio de tierra arcillosa que parecía rezumar sangre. Desapareció tragado por las sombras.

En la misión era todo tranquilidad y dormían. Pronto amanecería.

El primero que vio el crimen en la tórrida noche fue un anciano de hombros encorvados: el hermano campanero. Se echó hacia atrás la capucha y alzó la lucerna, que creó en su camino charcos luminosos. Al abrir el portón ahuecó las manos temblorosas alrededor de su boca tras tropezar con el macabro espectáculo.

Cayó de rodillas aterrado ante la visión que se ofrecía a sus ojos y juntó las manos. Gimoteando y temblando, rezó por el alma del difunto. Aquello había sido llevado a cabo por una fiera, ignoraba si humana o animal, de las serranías cercanas, pensó el hermano lego. A la luz de la linterna pudo ver un charco de sangre bajo el hombre muerto que evidenciaba la impunidad y ferocidad con la que se había perpetrado la atrocidad. Conocía a la víctima. Se trataba de un voluntario de la milicia del cercano poblado de San Diego.

Miró a su alrededor y le llegó el susurro de la arboleda. Y mientras avizoraba al frente por si descubría a alguien, vio que las nubes adquirían un matiz rojizo, arreboladas por el sol naciente. De repente miró al suelo.

Descubrió la careta, pero había observado también una huella que podía identificar la procedencia del ejecutor. No era de una bota española, ni de una alpargata de esparto de algún colono. Era la pisada de un chanclo o mocasín indio. La suela era dura, quizá de abedul, y la punta estaba levantada, pues no había dejado marca en el barro ensangrentado.

«Es un mocasín de la tribu yuma, no hay duda», caviló para sí confundido, pues se trataba de gente amiga y cristianizada.

Estremecido, decidió actuar deprisa y avisar al padre prior. Con el frío en los huesos y sintiendo la humedad de su propio vaho, contuvo el aliento y gritó:

—¡Por el amor de Dios, acudid, hermanos! —sonó su voz exaltada.

Monjes y novicios abandonaron sus yacijas y se reunieron revueltos y alborotados tras oír las voces del campanero, en el que descubrieron una expresión aterrada. Señaló con el trémulo dedo, y lo siguieron presurosos.

El indescriptible homicidio, que parecía encerrar un macabro ritual indígena, conmovió a los frailes, pastores y colonos de la misión que acudieron en tropel.

Al darse de bruces con el horrendo espantapájaros, reprimieron una exclamación de sobresalto.

Una veintena de facciones desconcertadas observaban el atropello. Se quedaron alucinados, pávidos. El espanto se reflejaba en los rostros barbudos y consumidos de los frailes cuando repararon en la brutalidad extrema. La esencia misma del miedo se adueñó de los religiosos, rancheros e indios, en su mayoría salinan, yumas y chumash, que vivían al amparo de la comunidad.

—El maligno anda meneando el rabo por la misión —aseveró el prior.

—Miserere mei, Deus! —susurraron los hermanos al unísono.

Una presión de pesadilla se adueñó del aire de San Gabriel, como si el firmamento granate comprimiera el convento. Una cosa era morir en un enfrentamiento con las tribus salvajes de los yavapais o los yumasde la montaña, y otra bien distinta era acabar torturado salvajemente por ellos. La expresión en los ojos de los monjes era de auténtico horror y les fue imposible olvidar el macabro rictus del soldado asesinado.

Al hermano campanero, que lloraba de impotencia, el relente le secó las lágrimas del rostro. Mientras conducían el cadáver a la clausura para lavarlo, le desveló al prior las dos pistas halladas junto al infortunado guardián.

—Señor Jesucristo, que la barbarie no destruya el amor, te lo ruego —rezó, deplorando que su iglesia, su refugio, ya no fuera una fortaleza contra el mal.

Las anémonas y crisantemos, agitados por el efecto del viento, se unieron al luctuoso incidente, destilando regueros de un acuoso rocío. Los frailes percibían indecibles temores abismados en su pavor.

Debían ser más precavidos en el futuro, y el prior, fray Daniel, los exhortó a vigilar, a tener fe en Dios y a expulsar de sus corazones sus miedos privados. Alguno de los novicios temblaba.

Aquel día, la campana de la capilla dobló a muerto hasta el ocaso.

Antes de la misa del alba

La sombra de la luna se proyectaba trémula sobre la ermita de la misión.

Dos velones casi consumidos flameaban bajo la imagen de un negruzco crucificado transido de dolor, cuando el hermano campanero, varios días después del asesinato, se dispuso, como cada madrugada, a preparar el altar para la misa del alba. Aún temblaba recordando el episodio del vigilante acuchillado que él había descubierto y cada sombra le hacía sobrecogerse.

Al oficio divino acudirían la comunidad, los indios tutelados y los colonos que vivían al amparo de la misión. Debía apresurarse, pues el buen tiempo traería numerosos fieles de los poblados y ranchos cercanos.

Sus pupilas, semiocultas tras unos párpados abultados por el llanto, descubrían su inquietud. La atmósfera del atribulado convento de San Gabriel seguía cargada de un aire viciado por el miedo y la alarma. Nadie conseguía borrar de su mente las horrendas imágenes presenciadas.

Y aunque el prior había intentado evitar que lo sucedido se propagara por la comarca, en los mercados y mentideros del Camino Real no se conversaba de otra cosa y hablaban de un asesino diabólico o perturbado, ignoraban si blanco o indio, que andaba suelto por las misiones.

—Debe ser un resentido, o un loco. Nadie es capaz de atacar a la misión y a los bondadosos padrecitos —murmuraban en medio de la confusión.

Resultaba descorazonador y los cerebros de los frailes cabalgaban entre el pavor y el espanto. Eran conscientes de la gravedad del asunto, que podía convertirse en una piedra de escándalo para la orden franciscana. Se hallaban vulnerables si el gobernador no enviaba a susdragones, sus bravos soldados de caballería,para protegerlos. El hermano lego arrastraba las sandalias por el desigual suelo y pensaba en los ruinosos efectos que tendría para las misiones de California.

Miedoso y abatido, no paraba de pensar en la vinculación que podía tener la tribu yuma en el repulsivo asunto, al recordar la inequívoca huella de la pisada. ¿Se trataba de la soterrada protesta por el dominio de los españoles en el territorio, o de los abusos de algunos capataces o frailes rigurosos?

—Dios benevolente, ampáranos en tu infinita misericordia —rezó, y pensó que tan terrible pecado no podía ser redimido sino con la oración.

Fuera se oía el rumor de los cipreses agitados por la suave brisa estival y se apresuró. Con la primera luz debería tañer el campanil que convocaba a la celebración, pero antes debía encender las velas del altar. Prendió el pabilo y, al instante, hilos blanquecinos comenzaron a escapar de los cirios llameantes. Solía prender cuatro para que el oficiante pudiera leer el misal sin aprietos.

Pero, súbitamente, el lego comenzó a respirar con dificultad, abriendo la boca como un pez al que le faltara el agua. No le concedió importancia, se apoyó unos instantes en la piedra del ara y respiró hondamente, pensando que se trataba de un vahído casual debido a los ayunos y al desasosiego. Pero resultó peor el remedio, pues al aspirar el aire de las velas, se aturdió aún más.

Un sudor frío corrió bajo su hábito talar. Tenía el semblante pálido. Quiso pedir auxilio, pero se le quebró la voz y un suspiro de aliento ahogado escapó de sus labios amoratados. No comprendía lo que le sucedía y crispó sus manos artríticas sobre la garganta, como si le quemara.

—¡Favor…, hermanos…, favor…, por Cristo! —balbució espantado.

Fueron sus últimas palabras. Con los ojos fuera de las órbitas se desplomó como un fardo y su cabeza tonsurada sonó como una calabaza hueca en las losas. Había expirado entre estertores.

Después, el indio mudo que había permanecido oculto desde la medianoche en el rústico confesionario ejecutó con saña la misma mutilación macabra de su primer asesinato. Concluida a satisfacción, se encaramó al ventanuco de la ermita y, saltando detrás del bardal, desapareció como un trasgo.

Había cumplido su labor y cosechado otra pluma negra del valor.

Un grupo de monjes acudió al oratorio para celebrar el oficio divino, sorprendidos por no haber oído la esquila. Observaban que la puerta estaba aún cerrada, cuando descubrieron el cuerpo inerte del campanero. El prior corrió en su auxilio y, tras auscultar sus pulsos, comprobó que estaba muerto y con la boca ensangrentada, pues le habían seccionado la lengua.

Se puso de pie lentamente para revisar los recovecos del templo por si se escondía algún extraño, cuando percibió un extraño tufillo. Olió el vaho aceitoso de las velas y, con un gesto conminatorio, contuvo a los monjes.

—¡Deteneos ahí, hermanos! ¡Nos os acerquéis! —ordenó.

Cogió un paño sagrado, se tapó la nariz y se arrimó a uno de los velones, aspirando con precaución. De inmediato constató un hedor acre y corrosivo.

—¡Dios Santo! —chilló—. En las cazoletas de los velones han depositado datura para ocasionar la muerte a quien lo respire.

—¿No es esa una hierba empleada por las tribus cupeño, cocopah y cahuilla en sus bailes rituales? —terció el asustado hermano cillerero.

El superior, confuso e impaciente, se dirigió al herbolario:

—Padre Serafín, olfatead con precaución el caldillo de estas candelas. Me temo lo peor.

Lo primero que hizo el mofletudo y sonrosado fraile fue examinar el cuerpo inerte del lego, sus labios resecos, ásperos como la estopa, y unas limaduras de polvillo blanco en las aletas de la nariz. Fray Serafín de Aliseda, como si temiera el contagio, inhaló levemente el humo de una de las velas. Después de reflexionar unos instantes, emitió su veredicto:

—Dispensad, páter, pero creo que se trata del Nerium oleander, como lo conocemos los botánicos. Vuestra paternidad sabe que permanecí dos años en las orillas del río Colorado con los yumas, donde fui invitado por el jefe Salvador Palma, cristiano bautizado y un buen hombre.

—¿Y bien? —lo acució el superior.

—Recuerdo haberles visto recolectar esa planta para elaborar el tabaco de las pipas del hechicero y para bailar la Danza del Búfalo y del Sol. Tomada en pequeños aportes y diluida en agua, es un opiáceo y un potente relajante. Ahora bien, cuando quieren embadurnar las puntas de las flechas, lo hacen con raíces maceradas de esa planta, que produce asfixia y paralización del aliento.

—¿Quiere decir vuestra paternidad que estos crímenes son obra de los yumas? Me resisto a creerlo. Son fieles observantes e indios fervientes en su fe.

—Lo ignoro, pero insisto, padre, ese veneno, que se activa con el fuego, se volatiliza rápido y lo utiliza esa tribu. No me cabe duda.

—Por lo que decís es un arma mortífera, hermano —aseveró el prior.

—Así es, padre. Además, observad esa careta de ceremonias que habrán dejado a propósito al lado. El ejecutor poseía la siniestra intención de que quien lo oliera, posiblemente un sacerdote o lego de la congregación, muriera en el acto —determinó tajante.

De inmediato el santuario franciscano se cargó de un silencio esquivo. Temor, pánico. De repente, uno de los frailes gritó como un poseso:

—¡Padre, mirad aquí! ¡Por Dios bendito!

Se acercaron todos al altar y vieron que dentro del cáliz lleno de hostias sin consagrar se hallaba depositada la lengua del desafortunado compañero. Y lo que más les extrañó fue que estaba prendida a ellas por una espina de rosa de California. Se quedaron atónitos ante tan sacrílega irreverencia. Alguno lloró.

—¡Otra maniobra del Maligno! ¿Hasta cuándo, Señor? —se lamentó el prior—. Y otro asesinato profanador perpetrado en un lugar tan sagrado.

Se suspendieron la misa y los oficios religiosos, y los colonos y braceros marcharon a los campos y dehesas en silencio y rumoreando atrocidades. De nuevo la misión de San Gabriel se había transformado en el vórtice de los rumores y de la sospecha.

Los frailes velaron el cadáver del campanero. Nadie se retiró a su celda, pues conciliar el sueño les hubiera sido imposible. Todos se preguntaban qué diabólico asesino, profanador y ofensivo, se ocultaba tras aquellas muertes.

—El dolor y el oprobio se han despeñado sobre la comunidad. Misereatur tui omnipotens Deus. Que el Altísimo lo acoja en su Reino —oró el superior.

Tras el entierro, fray Daniel se encerró en su celda como si lo hiciera en un campo abierto sin protección. Se notaba indefenso ante el poder diabólico del intruso que estaba desbaratando su grupo de soldados de Cristo y acabando con su obra evangelizadora en las tierras de California, nombrada así en recuerdo del paradisíaco lugar imaginado por Garci Rodríguez de Montalvo en sus Sergas de Esplandián.

No había podido evitar que, días antes, seis familias de indios tongvas abandonaran el monasterio. Un asesino cruel intentaba privarlos de su sagrada misión y, crispando sus manos, rumió su propio desconcierto:

—¿Me he equivocado con los corderos de mi rebaño? —musitó—. En sus ojos veo ahora miedo y odio, cuando antes solo veía sumisión y acatamiento.

Miró por el ventanuco y vio cómo la luna cabrioleaba en el firmamento y a veces se perdía entre las nubes viajeras. Un airecillo inclemente se colaba por los huecos de las ventanas y por el techado de estuco y cañas. ¿En qué ciénaga, bosque, sierra o lodazal se escondía esa bestia perversa que se atrevía a sembrar de muerte y sacrilegio un lugar tan santo? ¿Se estaban equivocando al intentar tutelar, adoctrinar y enseñar a seres humanos acostumbrados a ser libres?

No podía apartar la obsesión que lo conturbaba y, aunque estaba sumido en su propia contradicción, su único propósito era proteger a los indios que Dios le había confiado y atender sus necesidades materiales y espirituales. Era conocedor de que algunos yumas protestaban por el cuidado paternal y el celo de pastores de almas que algunos hermanos llevaban con excesivo rigor. El precario equilibrio de los nativos acogidos a su cuidado podría quebrarse si proseguían los execrables asesinatos.

Había dispuesto que se ocultaran en el sótano los cálices, candelabros, patenas, incensarios de plata y también los misales, ornamentos bordados y crucifijos, por si se trataba de un ladrón o salteador y no de un asesino que buscaba otro propósito inconfesable, que de momento se ignoraba.

El prior pensó en sus sacrificios en la mejora de los campos de maíz, en los huertos de naranjos, melocotoneros y ciruelos plantados, y en los ganados acopiados en beneficio de aquellos hambrientos indios yumas que se habían redimido por la fe y el trabajo en las granjas, en las plantaciones y en las mieses de maíz, cebada y grano.

Sin embargo, la eterna pregunta lo mortificaba una y otra vez: ¿era lo que ellos deseaban? ¿Bastaba el deseo de Cristo de salvarlos? Vista la resentida acogida de los lugareños, pensó que su quehacer y el de sus hermanos en el Nuevo Mundo podría estar equivocado y su espiritualidad errada. Sus frailes buscaban a Dios cristianizando a los indios, pero entendía que, sin la debida protección del gobernador, sería imposible.

Se notaba agotado. Incomprensiones, rechazos y ahora unos enigmáticos asesinatos eran demasiado para su espíritu y su idea del orden del cielo.

Debía esclarecer el trágico asunto y evitar nuevas tribulaciones.

Cogió una resma de papel, la plumilla y la tinta y se dispuso a plasmar unos apresurados garabatos dirigidos al gobernador que regentaba las dos Californias desde Monterrey. Le narraría los pormenores de la catástrofe acaecida en sus claustros y el hundimiento moral de sus hermanos y de los indios que le habían confiado, que parecían no aceptar la tutela del rey.

Estaba tenso y una gota de sudor de su rugosa frente cayó sobre la plana, que limpió con la bocamanga. Al punto escribió su confusa babel de agravios:

Al Excelentísimo señor Gobernador y Capitán General de California, don Felipe de Neve, del padre prior de la misión de San Gabriel, fray Daniel Cepeda. Os despacho, Señor, un informe confidencial sobre los sucesos acecidos en esta Comunidad.

Y los narró escuetamente con su escritura cursiva en dos folios, para concluir:

Así pues, os he notificado con grande sufrimiento lo acaecido, rogándoos que con vuestra cabal sensatez y precaución investiguéis el asunto y nos enviéis la debida protección, una tarea que dimana directamente de la voluntad del Señor y según las previsiones y mandatos de Su Majestad el Rey.

Dios guarde a vuecencia y acreciente vuestra salud y fortuna.

Dixi, en el día de la Asunción de Nuestra Señora, 15 de agosto del A. D. de 1781

Confirmans, el superior de la misión

Concluida la misiva se frotó los ojos. Convocaría a los monjes en la sala capitular y se la leería para aplacar sus almas, con la firme convicción de que el solicitado amparo militar los tranquilizaría. ¿Acaso alguien dudaba del valor y contundencia de los dragones de su majestad, la más expeditiva fuerza ecuestre jamás conocida en aquella parte del mundo? Su sola presencia en el convento disuadiría al asesino, o asesinos, de repetir otra acción semejante. Esa misma mañana, un correo a caballo trasladaría la carta a Monterrey.

Después aspiró el dulzón y gredoso aroma de la palmatoria de peltre, cuyas bocanadas se elevaban en espirales hacia el techo. Aguardó meditando a que la luz del alba llenara de un fulgor dorado su celda y le acarreara la quietud que precisaba su espíritu.

Eran momentos de oscuridad para la misión, y rezó contrito.

La luna de los peces

CUANDO LAS TRIBUS YUMAS PESCAN EN LOS RÍOS A LA LUZ DE LA LUNA

Un guerrero yuma, que había caminado toda la noche, se volvió alertado por si lo seguía algún comanche o algún cazador blanco, francés o español.

Al llegar a una cueva oculta en la Terraza de los Vientos, cerca de los poblados del desierto de Mojave, saludó efusivo a otros seis miembros de su misma sangre y a una mujer, también de su mismo clan, que lo aguardaban impacientes. El recién llegado les preguntó alterado:

—¿Os ha visto alguien acceder a este desfiladero?

Ciervo Fuerte, Garras de Águila, Luna Solitaria y Pequeño Conejo, que lo esperaban desde hacía horas, negaron. Este último lo hizo por señas, ya que era mudo. Se sentaron alrededor del fuego, y Toro Alto, Cuervo Sentado y Antílope Veloz aseguraron que no era necesario tomar medidas de ocultamiento y sigilo, pues apenas una vez al año pasaba por allí algún cibolero de Nueva Orleans, de los que iban en busca de pieles de búfalo y apestaban a varias millas de distancia.

Todos tenían voz y voto en sus tribus y estaban acostumbrados a hacer prevalecer sus opiniones, así como a demostrar una gran ferocidad con sus enemigos. Incluso la mujer del grupo, la joven Luna Solitaria, quien, en una sociedad violenta y dominada por los hombres, era indiscutiblemente aceptada como una ghigau, una mujer guerrera.

Hawa, Luna Solitaria, llamada así por sus parientes porque el amanecer del día de su nacimiento el astro menor reinaba solitario, claro y rotundo sobre las sierras, había tenido una vida terrible. En un encuentro fatal contra los comanches, su padre fue herido de muerte y, estando este todavía agonizando, Luna le había arrebatado el cuchillo y el hacha y había defendido como una leona a su hermano menor Kayazé, Pequeño Conejo, que, guarecido a su espalda, lloraba sobre su madre muerta.

Un compasivo franciscano, fray Garcés, que vagaba por los poblados indios ofreciendo asistencia médica, condujo a los huérfanos a la misión de San Gabriel para que fueran atendidos por los frailes, fueran cristianizados y aprendiesen algún oficio. Pero la caridad evangélica del bondadoso monje cayó en terreno yermo. Los dos hermanos habían nacido en una época distinta a la de sus padres, en la que los conquistadores de allende el mar imponían su poder absoluto. Luna y Pequeño Conejo no aceptaban las imposiciones de sus educadores blancos y mostraban su rebeldía constantemente.

Permanecieron dos años en la misión franciscana con otros chiquillos yumas como compañeros de juegos, catequesis y trabajos. Pronto, Pequeño Conejo se convirtió en el centro de atención del convento por su indómito modo de comportarse. El capataz de la misión, Elías Morillo, un mestizo de Galisteo, achaparrado y cetrino, siempre con barba de varios días y que apestaba a mezcal y sudor, reprendía al niño yuma con extrema crudeza.

De lenguaje soez y actitud agresiva, Morillo se encargaba de administrar las labores con el ganado, de vigilar a los labriegos indios y de enseñar a los jóvenes a cultivar el maíz y cuidar los rebaños de cabras y ovejas. Pequeño Conejo era un niño risueño, de cabello hirsuto y piel atezada, y buen compañero de juegos, aunque inquieto y revoltoso. Morillo lo humillaba ante los demás ysu hermana Hawa protestaba airadamente, sin poder ocultar su dolor.

El mayoral incluso acusó al zagal en uno de los oficios divinos de que blasfemaba contra Dios, cosa que no era cierta, según explicó su hermana, pues se trataba de gestos instintivos y en lenguaje mojave, imposibles de controlar y de traducir. ¿Cómo un cristiano podía levantar esas calumnias contra un niño inocente?

Uno de los frailes, en la reunión del consistorio comunal, lo corrigió en tono severo delante de los demás chiquillos, amenazándolo con cortarle la lengua, más como una exagerada advertencia dirigida a un niño lenguaraz que como un castigo real.

—¿No te das cuenta de que estás aquí para salvar tu alma?

En los últimos días del primer verano, cuando se preparaban para ser bautizados, el niño aparecía por las noches con las piernas y brazos amoratados y a veces despellejados, y le aseguraba a Luna que el caporal Elías Morillo lo castigaba con una vara de nogal. Al parecer, se excitaba con los golpes y las riñas, y verlo llorar era la aborrecible forma del muy bellaco de satisfacer su rijosidad.

Y finalmente una noche el mestizo lo atrapó tras los rezos en la cuadra de los caballos salvajes mesteños, lo forzó, y para que no gritara ni lo descubriera, pues el chiquillo no sabía leer ni escribir, le cortó media lengua con un cuchillo corvo, aduciendo que había blasfemado contra el Santísimo, la religión y el mismo Jesucristo.

Morillo fue severamente reprendido por el prior, se achacó lo sucedido a su exagerado celo y hubo de cumplir una rigurosa penitencia, tras la que fue perdonado y mantenido en el puesto de todopoderoso capataz de indios.

El estallido de rabia por el infame abuso se apoderó de la joven Luna Solitaria, que recorría la misión y los campos de labor con la cabeza gacha y el alma enardecida. El escándalo se silenció y no consiguió sacarle una sola palabra a su hermético hermano, que fue separado de Morillo y empleado en labores de sacristía y en la limpieza de la iglesia. Se odió a sí misma por ello, pero Luna se limitó a curarle las nalgas y la boca desgarrada y a callar. Juró que se vengaría del agresor. Los rezos, la catequesis y la diversión con los otros niños se acabaron para ella. Únicamente anhelaba castigarlo.

—Eres un pequeño halcón al que han arrancado una de sus alas, pero aún te queda una, las garras y el pico. Y yo volaré por ti, hermanito —lo alentaba Luna.

Confuso y asustado, Pequeño Conejo solo podía balbucir sonidos guturales, y en sus pesadillas llamaba a Luna con lamentos desgarradores. Volvieron a la rutina cotidiana y, después de sus trabajos, permanecían juntos hasta la oración del ocaso. En el silencio, Luna Solitaria, tumbada en su yacija de paja y hojas secas de maíz, notaba el escozor de sus lágrimas, pero también calibraba la forma de desquitarse del abusador.

Pequeño Conejo, que hablaba por la boca de su hermana, pasaba el día con las manos pegadas al rostro, en medio de un llanto que incitaba a la compasión. Y ni las golosinas de los clérigos podían sacarlo de su estado catatónico. Por las noches lloraban juntos y se consolaban con los recuerdos. Luna, con el paso de los días, se convirtió en una mujer madura, y aunque la inundaban oleadas de desaliento, procuró ser más dócil que de costumbre.

Aprendieron a comunicarse por signos. El niño, de apenas nueve años, le transmitía constantemente una petición de socorro: «Quiero irme de aquí, Hawa-Luna». Ella le sonreía y le acariciaba el rostro moreno. Sabía que urdía algunas ideas y él esperaba. Los angustiosos desvaríos no le dejaban dormir y se espantaba con cualquier sombra que viera cerca.

Un día, tras meditadas reflexiones, Luna se decidió a llevar a cabo sus planes. Era verano y muchos niños padecían fiebres por la disentería y el tifus, y temía perder lo único que le quedaba en la vida. Había que escapar de la misión, pero antes tenía que rendir culto al desagravio de sus sentimientos.

Era una yuma de corazón indómito.

De un modo preciso puso en orden las piezas que los conducirían a la escapada de la misión. Se hizo con unas espinas de rosas silvestres que crecían junto al bardal del convento y con hojas de ciertas plantas de propiedades venenosas. Las hubo de buscar en un barranco pedregoso, cerca del torrente del río, lo que acarreaba imprevisibles peligros.

—No abandonaremos este lugar hasta que ese canalla no reciba su justo castigo, Pequeño Conejo querido. —Y el niño le sonreía y asentía.

El día señalado por su intuitiva mente, vio cabalgar a Elías Morillo entre los campos de maíz; se había quitado el poncho color tabaco y vestía solo la vieja camisa blanca y sus sucios pantalones remangados.

Detestaba su sonrisa maliciosa, su bigote grotesco bajo una nariz torcida, su sebosa barriga, sobresaliente y peluda, que escapaba entre los botones y su pelo apelmazado hacia adelante. Mientras observaba a los trabajadores, se hurgaba la nariz constantemente, látigo en mano.

No podía remediarlo. Luna y Pequeño Conejo habían llegado a amar el convento y a algunos de sus frailes por su bondad y generosidad, pero ahora rezumaban una reticencia sorda y una animadversión sin límites hacia todo lo que oliera a hombre blanco.

—Eres un canalla, Morillo, que lo mismo acaricias a un niño que te follas a las cabras —masculló para sí Luna, y escupió al suelo en señal de desprecio, mientras miraba la odiosa figura del capataz.

Tenía miedo a que algo de su sigiloso y secreto plan fallara. Con la cercanía, la joven yuma olía el alcohol del asqueroso aliento de Morillo. Al pasar junto a él, este le lanzó una mirada retadora. La subestimaba.

Antes de regresar a los cobertizos de la misión, los braceros y los jóvenes que ayudaban en la recolección se lavaban para acudir aseados al rezo de vísperas, y luego cenar en comunidad y retirarse a dormir en la gracia de Dios. Aprovechando el bullicio y las voces de los peones al concluir la faena, Luna se aproximó con discreción al caballo de Morillo que, atado al árbol donde se refrescaban los cántaros y las barjas de la comida, rumiaba cuanto verde encontraba. Simuló que buscaba un resquicio tras la fronda para aliviarse.

Disimuladamente metió la mano en su talega de estameña y le dio a comer al animal un puñado de frescas hojas, aunque dentro había dispuesto una bola macerada de tejo, acacia negra, rododendro y hierba de Santiago, como la llamaban los frailes, extremadamente tóxica. Luego, se acuclilló con cautela y colocó entre las holguras y los remaches de las cinchas varias púas de rosal, que los blancos llamaban de California.

Cuando lo montara el capataz, estas se le clavarían con el movimiento y, cuando le hicieran efecto las dañinas hojuelas, se volvería una fiera incontrolada y letal. Se lo había visto hacer a los guerreros de su tribu a los cazadores furtivos franceses y las bestias habían enloquecido.

Morillo regresó poco después de evacuar su vejiga y dio la orden de regresar a la misión. Una procesión de atuendos blancos fue dejando atrás el maizal. Solía pavonearse delante de las mujeres y puso a medio trote al ruano, que comenzó a cabecear y a bufar incómodo.

Le atizó con la fusta en el lomo y entonces fue cuando las espinas se le clavaron más en los ijares, en el cuello y en la barriga. No lo controlaba. El corcel comenzó a echar espuma por la boca y le resultaba ingobernable. El jinete se aterrorizó. No podía detenerlo y tampoco tirarse, so pena de desnucarse.

La enfurecida caballería, dolorida y estimulada por el veneno, se lanzó a un trote desaforado y desmedido, buscando un lugar donde hubiera agua que calmara el ardoroso fuego que le producía lo que había ingerido. Llegó a los oídos de Luna el chasquido del látigo, que en vez de detener al corcel lo encrespaba aún más. Era difícil distinguir sus gritos de miedo de los soeces improperios que voceaba.

Como un meteoro, el alterado caballo condujo al jinete hasta el pozo y a las artesas que había a la entrada de la misión para abrevar el ganado. Allí, el bruto alzó las patas traseras y, soltando un enérgico brinco, arrojó al mayoral por delante de su hocico, y este se golpeó la cabeza en el brocal del pozo.

El porrazo sonó bronco, y el cráneo, con la violenta sacudida, se partió en dos como un melón maduro, ante el estupor de los braceros y frailes. El desquiciado corcel bebió del agua con complaciente satisfacción y a borbotones, mientras agitaba nervioso su mole de músculo y huesos. Luego quedó rendido en la arenisca.

Nadie lo podía entender. El mestizo Elías Morillo era un experto jinete y el alazán muy dócil. Acudieron monjes, colonos y chiquillería, que se arremolinaron alrededor del cadáver. En medio de la confusión, Luna recogió su morral escondido en la cuadra y, tirando del brazo de Pequeño Conejo, cruzó las puertas de la misión sin que nadie lo advirtiera.

Sin perder un instante, corrieron hacia unos peñascos que ocultarían sus insignificantes figuras. La piel les ardía con el sol y vestían ropas mugrientas. Si algún franciscano o cualquier otra persona los veía escapar lo pasarían mal, pues podían atar cabos. La joven esbozó una sonrisa de triunfo. Su pecho ascendía y descendía como un fuelle, pero su valor no disminuía. El astro rey declinaba al otro lado de la colina que guardaba del viento el convento y una luz intensa teñía de rojo las nubes blancas y la espadaña de la iglesita.

Luna no sabía qué hora de la noche era, tras caminar sin descanso y sin detenerse una sola vez. Transitaron a través de los angostos pedregales, temerosos de que un chacal, un coyote, o lo que es peor, una manada de lobos, o un puma hambriento, los oliera.

Al ocaso vieron que el camino se les abría libre. No los habían seguido. Solo una barranca y un bosque de ocotillos los separaban de la vida o la muerte. Se ocultaron entre la maleza, bebieron agua y comieron pan cenceño con queso y se durmieron al instante.

La negrura del cielo dio paso a un tibio amanecer. Siguieron su camino con los pies ensangrentados y andar inestable, dispuestos a labrarse un futuro mejor entre alguna tribu amiga de la sierra. Seis días con parte de sus noches deambularon por los montes cercanos al desierto de Mojave, donde la joven demostró unas condiciones innatas para la orientación. Al séptimo día alcanzaron el poblado del Cañón Negro, de donde era originaria su madre, perteneciente a una de las tribus yumas del sur, los fieros mojaves.

La aventura que habían corrido los dos muchachos fue tenida como un milagro del cielo y fueron admitidos en el clan de Halcón Amarillo, el padre de Búfalo Negro, que se encargó de ambos huérfanos, considerándolos como hijos propios. La joven se adaptó a la vida india como el puñal a su funda, se rodeó de una fama de audaz y talentosa, y se convirtió en una atractiva joven casadera.

Luna rechazó varios matrimonios de rango, y el jefe, su padre adoptivo, la amenazó con cortarle la nariz, como era práctica entre los yumas. Demostrando el valor que poseía su espíritu, gritó airada:

—¡Deseo convertirme en una guerrera y ser tan valerosa como el más valiente de los hombres, por lo que me acojo al dictamen del padre Kwikumat!

Había apelado, siendo una mujer sin derecho alguno, a lo más sagrado, y los mojaves, supersticiosos y temerosos de los espíritus y de las deidades celestes, la temieron desde entonces. Ninguna joven, en muchos años, se había acogido a refugio tan respetable, solo propio de hombres. Los extraños hijos pródigos fueron acogidos desde entonces tanto por los hombres como por las mujeres del clan, y en menos de tres años se convirtieron en dos prometedores y temidos guerreros.

En especial Luna, quien en la época de caza apuntilló ella sola a un búfalo blanco herido, símbolo del astro rey para ellos, algo sorprendente en las indias mojaves e, incluso, clamando a los cielos, engulló el corazón chorreando sangre y parte del hígado del animal totémico. Los cazadores la aclamaron alzando sus lanzas y la temieron más que al rayo, pues hacía años que no cazaban un bisonte blanco.

Pero donde la antaño desamparada Luna demostró poderes casi sobrenaturales fue en la orientación y en seguir pistas, salvando de la muerte a varios jóvenes cazadores perdidos cuando practicaban el rito de la pubertad. Fue entonces cuando sus días de gloria alcanzaron el cénit, pues se fijó en ella el chamán de la tribu.

El Nana, el Gran Patriarca y hechicero mojave, proclamó en el Consejo:

—Luna Solitaria ha añadido valor y fortuna a la tribu. ¿Desde cuando no acorralábamos a un búfalo de color nevado? La he observado y esa muchacha ve vestigios de luz en los caminos que los hombres no ven. Es una exploradora avezada y un regalo de los espíritus, gran guía Halcón Amarillo.

—Posee el alma sabia del puma y la astucia del coyote —añadió el jefe.

—Y por sus venas parece correr no sangre, sino lava ardiente —replicó.

Aquel mismo año participó en sonadas escaramuzas contra partidas de comanches solitarios, donde evidenció virtudes como montar a caballo y lanzar cuchillos de obsidiana y hierro con destreza impecable y precisión matemática. Los rasgados ojos de Luna, del color de una laguna profunda, jamás dejaban escapar un destello de humanidad, y cortó más de diez cabelleras.

Después, un robo de caballos comanches en Palo Cercado le confirió a Luna un lugar señalado en el poblado y alguna vez fue invitada a algunas deliberaciones capitales de su clan adoptivo. Silenciosa, capaz, implacable y retraída, fue admitida sin ambages en el Consejo tribal.

El patriarca, Nana, por ser tan clarividente, providencial y aguerrida, le encargó que organizara en los solsticios las Danzas de las Scalp o de las Cabelleras, en las que se producía la meditación secreta entre la madre y el hijo por nacer. Era un altísimo honor, únicamente concedido a mujeres sabias y ancianas con altos poderes en la tribu. Y, entre escaramuza y escaramuza, defendió en el Consejo que el código moral de la nación yuma residía más en las madres que en los padres, así como la honradez de la tribu y la pureza de la sangre. Y fue oída por todos los miembros de la tribu con acato y deferencia.

Las mujeres, temerosas de sus virtudes, la admiraban, y los guerreros la respetaban. Se vestía de un modo extravagante e insólito para las mujeres mojaves, que solían cubrir sus piernas y muslos con largas guedejas vegetales y apenas envolverse el pecho. Ella vestía una corta túnica de piel de antílope, calzaba unos botines de punta alzada y se cubría con un poncho al estilo chiricahua, costumbre adoptada en la misión española, donde los indios se abrigaban del frío con aquella prenda sureña.

Peinaba sus largos cabellos, de una tonalidad negra azulada, con una raya en medio del cráneo y en dos trenzas perfectas, que adornaba con dos aros esmaltados de gran belleza. Sus pómulos salientes, piel broncínea, boca grande, rostro ovalado con un hoyito en la barbilla, dientes uniformes y blanquísimos, ojos rasgados y nariz pequeña hacían de Luna el mejor ejemplo de la hermosura de la mujer yuma en el que se miraban niñas y jóvenes como en un espejo.

Aquel amanecer, el guerrero que se conducía como el jefe del grupo reunido en la cueva, y que atendía al nombre de Tatanka, Búfalo Negro, reclamó la atención de sus hermanos de sangre:

—Escuchadme en nombre del Gran Espíritu —los conminó inflexible.

Envalentonado por la popularidad de la que gozaba en su clan, hacía un año que había desempolvado de la tradición yuma, cocopah, mojave y havasupai, una hermandad guerrera secreta, aunque perdida en el polvo del tiempo. La habían creado sus antepasados durante las luchas contra los comanches llegados de las Montañas Negras, y solía aglutinar al grupo más fiero y brutal de los guerreros de sus respectivas tribus y clanes yumas.

Su grito de guerra en lengua mojave era «Ini son!», el trueno viene de las estrellas, y el nombre de la asociación no podía pronunciarse, salvo en las ceremonias sacras a las que eran convocados por el chamán para luchar en el anonimato contra el enemigo común. Y si antes habían sido los comanches sus objetivos, ahora eran los blancos y en especial los frailes de las misiones hispanas y quienes vivían en ellas, mestizos, criollos y mexicanos.

—Al guerrero yuma no se le conoce por su nombre, sino por sus acciones. Y de vosotros espero lealtad, contundencia y eficacia —les exigió.

Alguno había pasado la noche al raso para llegar a tiempo y se frotaba las manos con la efímera candela. Búfalo Negro se felicitó por los dos asesinatos perpetrados por la secreta hermandad en la misión de San Gabriel, llevados a cabo por Pequeño Conejo, al que alabó por su aseado y espectacular logro.

Sin dilación les señaló a algunas víctimas más a abatir, que ayudarían a crear un estado de conflicto permanente con los invasores hispanos, el gran objetivo de los jefes de la nación yuma. Aquellas tierras eran suyas.

—¡Hermanos! Hemos acudido aquí porque Kwikumat, nuestro creador, me ha iluminado y porque Pequeño Conejo debe ser recompensado por sus dos meritorias acciones. Y, como siempre, apelo a la sangre común y a vuestro valor.

Se inclinó y, en actitud devota, rezó al Gran Espíritu, que no solo era un dios supremo para los yumas del norte y del sur, sino la savia que recorría el universo todo:

—Oh, sol, lluvia, niebla, luna y estrellas, allanad nuestro camino para que logremos alcanzar la colina de la libertad del pueblo yuma —oró con los brazos extendidos—. Insectos que socaváis la tierra, os suplico que nos oigáis. A vuestro seno ha llegado un nuevo viento. Allanad el camino de las colinas que pretendemos alcanzar.

Pequeño Conejo hincó en tierra una de sus rodillas, y se lo agradeció con su media lengua. Búfalo Negro le colocó en el cabello las dos plumas negras del valor que harían que en la tribu fuera tenido como un valeroso guerrero. Luna soltó unas lágrimas de regocijo.

—Mi espíritu, Búfalo Negro, ha logrado al fin la venganza ansiada —dijo. Y exultante se fundió con su hermano en un abrazo fraterno e intenso.

Bebieron todos mezcal en franca camaradería y compartieron una pipa de hierbas alucinógenas, que los condujo a mundos insospechados en los que perdieron la cognición. Y hasta Luna percibió que se acoplaba en unión marital con uno de ellos que había adoptado la forma de un bisonte de pelaje negro. Al despertar, no sabía si aquello había sido real o lo había imaginado.

Salía el sol y el jefe de la fraternidad dijo:

—Un nuevo misionero habrá de morir para seguir reforzando nuestra causa. Los grandes jefes de nuestra nación así me lo piden. Hablaremos de los detalles en la Luna de la Cosecha, cuando volveremos a reunirnos. El lugar será el Bosque del Antílope.

La germinación del astro solar no decepcionaría a quien la observara desde la boca de la oquedad, como hizo Luna Solitaria al abandonar la cueva y desperezarse. Contempló embelesada el horizonte y, si la felicidad era para ella ver el mundo según sus deseos, lo había conseguido plenamente. «El paraíso en la tierra está sobre un caballo, bajo la lona de una tienda de piel de búfalo, y junto al corazón de un guerrero esforzado», reflexionó, y miró con ojos de pasión a Búfalo Negro.

Los miembros de la hermandad india se separaron unos de otros, como si se desengancharan de un cactus espinoso. En silencio, Luna se irguió sobre su caballo y llamó a Búfalo Negro y a su hermano.

Regresaban al poblado con los fusiles alzados y en alerta, hacia el río Gila. Olían cualquier humo y se detenían ante cualquier huella. Descabalgaron al encontrar un rastro de indios cupeños que habían colgado de los pies a unos cazadores furtivos extranjeros. Bajo sus mondas y requemadas cabezas habían encendido un fuego menudo, costumbre aprendida de los apaches, y los habían asado en medio de un tormento espantoso. Una negra bandada de cuervos y alimañas daba buena cuenta de sus sesos, ojos y orejas.

Dieron un rodeo. Soplaba el viento del desierto y a ras de suelo se alzaban los rastrojos de chaparrales secos que volaban, como dotados de vida propia, veloces como coyotes. La única resonancia que se oía era la de los cascos de sus caballos pintos. Remontaron el lecho de un valle pedregoso, hasta que, cerca del poblado mojave, oyeron a los perros ladrar.

Estaban en su hogar, donde crepitaban los complacientes fuegos de las ollas. Alrededor habían construido una tupida valla de cactus, viejas maderas y ruedas de carros, y estaban más seguros.

Imbuidos en la oscuridad del ocaso, sus sombras se desvanecieron.

El Capitán Grande

El porticado palacio de la Capitanía General de la Alta y Baja California se alzaba en medio de un destartalado poblado de casonas ocres y mansiones ornamentadas con escudos heráldicos. Monterrey, rendida a la brisa del Pacífico y sedienta del aroma de los pinos, sesteaba luminosa frente al mar.

El gobernador aguardaba en su despacho al capitán de dragones, Martín de Arellano, mientras observaba el paso de un carruaje que salpicaba de barro a las damas que paseaban por los pórticos de la plaza Real. Se le escapó un guiño socarrón mientras sostenía en la mano la carta lacrada de fray Daniel Cepeda traída por un correo, que, por su urgencia, había atravesado las peligrosas veredas y solitarios atajos de la costa.

La estancia distaba de ser fastuosa. Desde allí se apreciaban los tejados rojos y ocres, y las espadañas de las tres iglesias, que brillaban como astros. Solo el artesonado, la puerta y los postigos eran de madera noble. La luz intensa del estío del año del Señor de 1781 entraba a raudales por el ventanal iluminando las panoplias de armas, un busto del rey don Carlos III, un acero toledano, una gruesa alfombra y unos tupidos cortinajes. Un cuadro negruzco que representaba el Galeón de Manila presidía el despacho.

Don Felipe de Neve, gobernador de California, era un hombre que lucía con elegancia el uniforme engalanado de capitán general y las botas altas con hebillas plateadas. Conocido por su refinamiento y aire aristocrático, el militar gastaba perilla y pelo lacio de negro intenso, que aquel día no ocultaba con su habitual peluca blanca de crin de caballo, y bajo sus cejas chispeaban dos pupilas azules, indicadoras de una intuitiva inteligencia. Aseguraban que dormía poco y que fumaba con fruición puros cubanos de Vuelta Abajo, que nunca faltaban sobre su mesa.

Al entrar Martín de Arellano en el aposento, sus ojos destilaron consideración, e hizo gala de su proverbial cortesía. Era consciente de que no había un solo lugar en el virreinato de Nueva España, que abarcaba desde las selvas de Guatemala hasta Arkansas, que no conociera al afamado Mugwomp-Wulissó o Capitán Grande, como lo llamaban los comanches tonkawas, los siris, los wichitas y los yumas.

Vencedor en combate singular en las orillas del río Kicka, en Arkansas, del temible jefe comanche Cuerno Verde, el jefe que había sembrado la región de fuego, devastación y horror, don Martín era tenido en la frontera como un héroe popular. Los indios de cualquier raza sabían que los defendía de los rapaces administradores enviados por el virrey y por ese motivo se había convertido en el garante de la paz con los comanches guiados por el gran jefe Ecueracapa, el sabio anciano que tanto ensalzaba su amistad.

Tan temido como respetado, el capitán Arellano era un genuino hombre de frontera, duro, callado, tenaz, despiadado con el adversario y recto, sacrificado y contundente en las persecuciones de indios revoltosos que sembraban el terror en la raya hispana. Solía dormir en el suelo cuando salía de campaña, comía del rancho común y no consentía en beber una gota de agua más que cualquier otro.

Su aspecto físico resultaba inconfundible en las correrías por las praderas y en los fortines: larga cabellera castaña anudada con un lazo en la nuca, ojos grises y lobunos, nariz aquilina, boca ancha de hombre mundano, tez morena, barba recortada, patillas largas y finas, cuerpo fibroso y estatura vigorosa. Una cicatriz le asomaba por el cuello de la guerrera, recuerdo de un tajo recibido en una batalla contra los comanches de Nimirikante en un cruento choque en el río Nueces.

El uniforme azul y rojo de oficial de dragones y el sombrero de ala ancha con una pluma de halcón que gastaba eran sobradamente conocidos en aquellos polvorientos páramos, jamás pisados por un hombre blanco. El dominio español pocas veces estuvo mejor representado en aquella parte del mundo como por los dragones de don Martín.

—Un soldado es algo más que el uniforme que gasta —decía a sus cadetes—. La disciplina, la lealtad y el valor son nuestra fuerza, caballeros.

Residía cerca del fuerte de Monterrey con su esposa doña Clara Eugenia, de nombre indígena Aolani, Nube Celestial, con la que se había casado en México años atrás, tras conocerla en Alaska durante una misión secreta ordenada por el filantrópico virrey Antonio Bucarelli.

Acostumbrado a enfrentarse a la muerte con frío desprecio, cruzaba los farallones de la Comanchería, Nuevo México, Texas y California a lomos de su caballo Africano, color azabache, o de Cartujano, un purasangre gris, tras las partidas indias que atacaban poblados y misiones.

Nada escapaba a la visión de Martín, que notó a Neve preocupado.

—Acomodaos —lo invitó sin más formalidades—. Tenemos problemas.

—¿Algún expolio comanche, coronel? —se extrañó.

Neve se arrellanó en su sitial, introdujo las manos en el fajín y mostró su ceño más severo. No se podía permitir una desolación más como la comanche, pero en el horizonte se cernía otra confrontación con las inquietas tribus del este.

—Lea vuesa merced esta carta, os lo ruego —dijo sin perder los estribos.

Arellano no ocultó su sorpresa y apretó sus labios mientras la leía.

—Se está perdiendo la dignidad en California y si esta vez andan implicados los yumas no es bueno para nosotros, gobernador —aseguró—. Pero no creo que el jefe Salvador Palma sea el instigador de esos asesinatos.

Por el aplomo de su voz parecía estar informado. Neve insistió:

—No me agrada que se asesine a personas pacíficas o a religiosos españoles con esa impunidad endemoniada y recurriendo a la profanación sagrada —protestó Neve.

A Arellano lo tenían desconcertado aquellos sucesos, y dijo pensativo:

—El gran jefe de la nación yuma, Palma, firmó un pacto de amistad con don Juan de Anza y acudió a Ciudad de México a refrendarlo en presencia del virrey. Yo estaba allí y siempre me ha parecido un indio leal.

—¿Y esas huellas del calzado y la máscara ritual? —preguntó Neve.

—Muchos indios de Arizona, California y Utah usan mocasines de punta alzada y también hierbas de efecto mortal para sus puntas de flecha. Y sobre la careta, hasta los mismos apaches y comanches usan máscaras parecidas en sus danzas sagradas. Habrá que investigarlo a fondo, mi coronel —opinó grave.

Neve tamborileó con sus dedos en la mesa de caoba y se interesó:

—¿Creéis que estos alevosos actos esconden un enfrentamiento futuro con el pueblo yuma? Supondría un desastre para esta provincia.

El capitán se acarició la corta perilla castaña y afirmó con la cabeza.

—Vuesa merced sabe que los indios yumas me respetan y me cuentan cosas cuando los visito —atestiguó Martín—. Es cierto que he encontrado señales de descontento en algunas misiones en mi última inspección.

El gobernador ensombreció su semblante. ¿Qué le ocultaba Arellano?

—Explicaos, os lo ruego. La presencia de España en las Californias gira alrededor de las misiones franciscanas. Esos yumas podrían cortarnos el Camino Interior y nuestra única salida para abastecernos sería el mar —receló.

El capitán de dragones esgrimió una sonrisa enigmática, y afirmó:

—Sabéis de mi amistad con fray Junípero, y cómo yo mismo alabo la caridad evangélica de los franciscanos, en especial en favor de los yumas. Tutelan tribus enteras regulando su vida y hasta cuándo deben acostarse con sus esposas, y exigen a los indios sumisión, trabajo y obediencia ilimitadas. ¡Demasiado sacrificio para unos hombres que hace solo unos años vivían libres en las sierras, praderas y valles!

—Son responsables de sus vidas ante Dios y de salvar sus almas.

A Arellano se le escapó su conocida contrariedad sobre el excesivo celo de los frailes. En un tono digno y hasta honorable, replicó:

—Han transcurrido tres siglos desde que el primer español holló con sus botas este continente, y el derecho de gentes ha cambiado, gobernador. No podemos imponerles nuestra fe de forma autoritaria, impedirles cazar y domar caballos y a mí pedirme que envíe mis dragones a perseguirlos para castigarlos o reprimir algún descontento interno. Esa no es nuestra labor, don Felipe.

—Estáis en lo cierto, don Martín. Haberles quitado el hambre y abrirlos a la fe en Cristo no los faculta para tiranizarlos. Corren otros tiempos, es verdad.

—Esos misioneros son los indiscutibles amos de California, coronel, y no se someten al poder real, protegidos por sus hábitos. Vi a algunos dragones haciendo labores de albañiles, leñadores y arrieros. ¡Resulta inaceptable! —dijo.

Con un ademán de asentimiento, Neve expresó que lo comprendía.

—Sé que es un secreto del Virreinato, y como secreto que es, no existe —reconoció—, pero sus cuentas tampoco son nada claras. El mantenimiento de los enclaves religiosos cuesta al tesoro público más de cincuenta mil pesos anuales.

—Han gastado el fondo que dejaron los jesuitas —adujo—. Las misiones franciscanas no son productivas. La solución pasa por fundar aldeas y poblados agrícolas y ganaderos y roturar nuevas tierras para colonos y nativos, pero al margen y sin la tutela de los franciscanos. Más riqueza para todos, pero manejada por el poder civil. Ese sería el remedio más eficaz, señor.

Neve ratificó con la cabeza. Siempre le había gustado la expresión vivaz y revolucionaria del capitán. Además, la solución le parecía acertada y viable.

—He concebido ese proyecto hace tiempo. ¿Y a quién pondríais al frente de esa operación colonizadora de California, don Martín? ¿Vos mismo? Estos territorios hay que hacerlos primero lucrativos y luego cristianos —opinó el gobernador.

Con un leve tono de negación y desafío irónico, Martín contestó:

—Ya realicé esa ardua labor en 1776 con el gobernador Anza, fundando San Francisco. Resultó una espinosa peregrinación partiendo desde Sonora. Cientos de millas soportando hambre, sed y ataques virulentos de los indios yumas y quemeyas, y conduciendo trescientos colonos con sus mujeres y niños por páramos, sierras nevadas y ríos embravecidos. Pensad en otro oficial, señor.

Neve no admitió el argumento, pero le pareció justo.

—Entonces, don Martín, ¿en quién pensáis como el más adecuado para estas nuevas fundaciones?

El capitán sometió su mente a una breve deliberación.

—Señor, el alférez Argüello es vuestro hombre —dijo sin pestañear.

El gesto adusto del gobernador aventuraba dudas sobre su elección.

—Aunque capaz, carece de experiencia. Pienso que quizá sea mejor el viejo Rivera —dijo.

Martín negó con la cabeza, e incluso denotó furia en su semblante.

—¿Os referís a ese carcamal de don Fernando de Rivera? ¿El que fue vicegobernador y se enfrentó a los yumas con un final infortunado?

—Sí, ¡el mismo! —corroboró el gobernador dubitativo.

Por su mirada misma, Neve comprendió que no apoyaba su opinión, pues en el presidio era tenido por un oficial intransigente, hosco y grosero.

—No comulgo con sus estrategias militares, es atrabiliario y hosco. Lo vi actuar en las misiones de San Gabriel y San Luis con los colonos y los indios yumas y serranos y carece de tacto y de la más mínima compasión. Es un hombre cruel e intolerante que siembra el descontento allá por donde va. Es un militar de una época pasada y obsoleta, gobernador —se opuso frontalmente.

—Pero es un organizador notable, y aunque hombre rocoso y tenaz, sabe cómo comandar una expedición y levantar un asentamiento. Bien, lo meditaré.

Mientras ponían en orden sus pensamientos, Neve sacó del humidor un puro, que encendió con una varilla de la chimenea. Olvidó el tema de las colonizaciones y volvió a poner sobre el tapete el espinoso asunto yuma. Pensaba que un enfrentamiento a gran escala con esa tribu podría ser algo remoto, pero no improbable.

—Y en cuanto a esos atroces asesinatos de San Gabriel, capitán, ¿cómo creéis que debemos afrontarlos? ¿Con precaución y cautela? ¿Con la fuerza?

—Veréis, coronel. El jefe Palma es taimado, pero también sagaz. Es un hombre de corta estatura, pero de los que hacen mucha sombra —repuso.

En el despacho resonó el eco de la cólera contenida del gobernador.

—¡Ese yuma es un asno y un hijo de perra! Nos traiciona cada día.

—Pero nos soporta y controla a su belicoso pueblo en nuestro beneficio. Y, algo crucial, nos deja paso franco hacia el Camino Interior, donde podemos suministrarnos, gobernador —repuso el soldado.

—¡Claro! Desde la llegada de los españoles sus familias comen, se visten, curan sus males y comercian con nosotros —le recordó Neve.

—Ahora es más fuerte y ha asumido las ventajas de nuestra cultura, pero no está dispuesto a perder más poder. Desea manejar él mismo el territorio, no los frailes misioneros. Ahí radica la esencia del problema. Las misiones le estorban.

—¿Entonces, capitán?

—Conozco bien a los yumas. Son libres como el viento y se rebelan cuando los sujetan con rudeza —razonó su opinión.

—Sin duda tenéis razón —reconoció, pues decididamente Arellano siempre se mostraba certero en sus razonamientos, y nadie como él conocía el universo indígena—. Bien, sin ofender a fray Junípero, cambiaremos el rumbo.

El gobernador le anunció su intención sobre el caso.

—Saldréis con un pelotón dedragones e investigaréis esos asesinatos, don Martín. Confío en vuestro buen juicio y discreción —le propuso.

No era una obligación agradable, pues elyuma era un enemigo invisible, que no daba la cara como el guerrero comanche. Aclararía el comprometido asunto con celeridad y regresaría al presidio militar lo antes posible, después de apaciguar a los monjes de San Gabriel. Con su voz viril, aseguró:

—Partiré mañana y os informaré al punto. Más parece la acción de un salteador, o de un demente, que un plan concebido para un enfrentamiento futuro entre la nación yuma y España. Andaré con ojo, señor.

—Que Dios os ayude, don Martín —le deseó Neve afablemente y pensó que, en un tiempo carente de héroes, aquel oficial era una excepción.

Cuando Arellano abandonó el despacho, lo hizo con la cordialidad que constituía una de sus máscaras de obediencia hacia un superior. Al día siguiente haría lo que más amaba: cabalgar con sus hombres por las praderas y sierras.

Se sentía encadenado por una fuerza grandiosa a aquella ruda tierra y a aquellos hombres salvajes y nobles, los dragones de cuera. Él sabría mostrarse conciliador con los yumas, pero la resolución del caso era una incógnita. La lealtad de antaño estaba desacreditada y puesta en tela de juicio, y pocas tribus de la frontera, salvo los apaches y comanches, se dedicaban a la tarea de mantener una paz duradera. En su fuero interno comprendía que la esperanza de hallar al asesino era ardua, pues el jefe yuma, Palma, no colaboraría.