Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

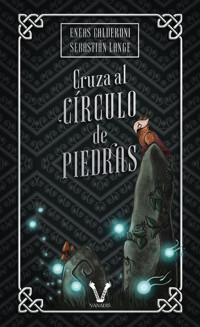

- Herausgeber: Editorial Vanadis

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

El joven Edmund Naranja no es el tipo más listo del pueblo. Tampoco es el más apuesto. Sin dudas, no es el más fuerte ni, mucho menos, el más valiente. Sin embargo, acepta el trabajo de ser el guardián de una torre alejada de todo el mundo, donde puede dar rienda suelta, en soledad, a su imaginación y a su verdadera pasión: las artesanías. Su mundo se pondrá patas para arriba cuando quede a cargo de la custodia de una peligrosa bruja, a la espera de los caballeros que vienen a buscarla para llevarla a su juicio. Esta aventura inesperada hará que el muchacho cuestione su propia concepción del bien y del mal, y dude de aquellos a los que siempre consideró héroes. Novela ambientada en el universo de la saga Paladín.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 145

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ENEAS CALDERONI & SEBASTIÁN LANGE

LA

TORRE

DEL

ARTESANO

Dirección editorial: Natalia Hatt

Corrección: Denise Lopretto

Ilustración de tapa: Michelle Veneziano

Diseño de cubierta: H. Kramer

Diagramación: Natalia Hatt

© 2024 Eneas Calderoni y Sebastián Lange

© 2024 Editorial Vanadis

www.editorialvanadis.com.ar

Todos los derechos reservados. Prohibidos, dentro de los límites establecidos por la ley, la reproducción total o parcial de esta obra, el almacenamiento o tramisión por cualquier medio, las fotocopias o cualquier otra forma de cesión de la obra sin previa autorización escrita de la editorial.

ISBN: 978-631-6562-12-8

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723.

Corrientes 128. Paraná, Entre Ríos. Octubre de 2024.

Para todos aquellos que alguna vez han estado bajo el demonio del abuso y lograron sobreponerse...

Prólogo

Las pisadas retumbaban como tambores en las hojas secas. La oscuridad era casi total. El enorme guerrero, bañado con la sangre de su camarada, tenía una espada corta en una mano y una antorcha apagada en la otra. La maldita bruja había invocado a la oscuridad misma, lo cual hizo que se extinguieran todos los fuegos. Sus ojos anaranjados resplandecían en la negrura.

—¡Bregor! ¡Alistan! ¡Romuald! —gritaba aquel mientras corría a tientas por la oscuridad.

El cielo nocturno, ahora, se presentaba cubierto de nubes que no habían derramado una gota, pero que centellaban al compás del martillo de los dioses, con los refucilos consecuentes; todo, para dar lugar al tardío pero ensordecedor trueno. En el aire se olía sangre, muerte y odio.

El guerrero tropezó con lo que parecía ser una raíz; cuando se incorporó, vio la mitad superior de Alistan, con las tripas desparramadas por todo su alrededor. Su rostro estaba contraído en un rictus de asombro y terror, con los ojos desorbitados.

—¡Oh, por Leiorus! ¡Bregor!

Dejó la antorcha y se arrastró hasta ponerse de pie. Sintió ruidos a sus espaldas y, cuando giró la cabeza, se horrorizó. Alistan avanzaba hacia él reptando con las manos y arrastraba las vísceras como si fuera el vestido largo de una noble señora, con los ojos en blanco, mostrando los dientes mientras soltaba demoníacos sonidos guturales. Esa bruja había usado algún tipo de arte aberrante para volverlo a la vida, incluso sin una mitad.

—¡Mierda, mierda, mierda! —vociferó; cuando quiso echar a correr, trastabilló. Por fortuna, él tenía piernas, y el revivido Alistan, no, por lo que se incorporó enseguida y volvió a la carrera en plena oscuridad.

Su suerte no duró mucho, pues chocó contra algo y cayó de bruces al suelo, maldiciendo a los cuatro vientos.

—¡Mierda! —dijo una voz conocida.

—Morag, ¿eres tú?

—¡Silvan! Estás vivo. Esa maldita perra…

Sin embargo, la frase fue interrumpida.

Como si una fuerza emergiera desde el interior del flacucho Morag, su pecho comenzó a hincharse; sus ojos salieron de sus órbitas y la boca se abrió de forma antinatural, impedida de proferir algún grito a causa de la bola que parecía crecer en su torso. Sin previo aviso, explotando en pedazos, bañó al pobre de Silvan con sangre, carne, jugos gástricos y, con seguridad, algún trozo del emparedado que había comido al mediodía, junto con unas astillas de huesos.

—¡Aaaaah!

El cadáver cayó al suelo frente al hombre aterrado, solo para dar paso a una oscuridad abismal y a dos ojos anaranjados que se iluminaron todavía más, como si se alimentaran del miedo que aquel sentía.

1

La aldea

Edmund vivía en una cabaña en la pequeña aldea de Kryth, casi en el linde norte del Bosque del Dragón, varios kilómetros al norte de Rek ‘Davyn. Era una aldea pequeña, de casas bajas fabricadas en madera, paja y piedra, con un único edificio principal, algo más grande que el resto, y un molino desvencijado sobre un pequeño arroyo que discurría desde las Montañas de la Discordia.

Edmund no tenía apellido, pues su difunta madre —Leiorus la tenga en la luz eterna—, que había muerto durante la peste posterior a la caída de Trobariath, no había poseído, ni por asomo, sangre noble o de importancia alguna para el reino. Igual, su padre, que lo había abandonado a sus pocos meses de vida. De ellos había heredado esa choza bastante decente de dos ambientes y una chimenea de piedra. También, el cabello naranja —de su madre— y la estatura baja y silueta regordeta —de su padre—, con unas pecas que salpicaban sus cachetes prominentes fueron otros regalos familiares. Estos aspectos le habían valido una suerte de apodo que, más adelante, tomaría como apellido: Naranja.

A pesar de que la aldea solía burlarse con frecuencia del huérfano de la cabaña en la colina, poco tiempo pasaba allí Edmund Naranja, pues tenía un trabajo sumamente importante…, ¡crucial, de hecho, para el destino del reino de Daknor! Su tarea principal era la de permanecer en lo alto de una torre antigua con una almenara en su cresta, vigilando el Estrecho Helado para alertar sobre una posible invasión del norte, desde Ramdail, algo que no ocurría hacía por lo menos trescientos años en Daknor, pues las pocas embarcaciones que llegaban de las tierras septentrionales tocaban tierra mucho más al este, en la región de Trobariath. Era un trabajo aburrido, en el que pasaba quince días solo, relevado por su compañero, Jonatho el Pocasluces.

No le importaba que todos en Kryth consideraran su trabajo como aburrido, patético o inservible. Estar mucho tiempo solo le permitía soñar despierto. Desde lo alto de la torre, podía ver las copas de los árboles del interminable Bosque del Dragón, los picos de las montañas de la Discordia y, un poco más lejos, las montañas Ramei, o el indómito mar llamado Estrecho Helado, que daba la bienvenida a la región norteña de Ramdail, más allá del horizonte. Se imaginaba la época en que los dragones surcaban los cielos aterrorizando a las personas, para devorar el ganado y ocultarse, después, en las montañas. Había crecido con las leyendas de sir Sharmuna Macdragor y siempre había soñado con ser un caballero. Era un secreto que atesoraba solo para él desde que se lo había comentado en confidencia a Elgrim, un muchacho de la aldea al que había considerado su amigo por más tiempo del necesario.

—¿Tú, un caballero? —había dicho este con gran estruendo mientras lo señalaba con el dedo—. ¿El gordillo anaranjado de Edmund, un caballero? ¡Edmund Naranja, el caballero de la Orden de las Chuletas!

Elgrim rio durante varios minutos, y él lo había acompañado, pero, en el fondo, no reía.

No reía en absoluto.

Por fuera, carcajeó más fuerte cuando varios de los niños de Kryth se sumaron para señalarlo y burlarse de su sueño. Joder, hasta la vieja esa loca que vendía fruta podrida se había vuelto lúcida unos minutos para reírse de él.

Pero aclaremos algo de Edmund Naranja: en su corazón no había lugar para rencores; no obstante, su mente tenía buena memoria.

A partir de ese momento, aprendió a ser más sensato con sus pensamientos y sueños. Se abrió la vacante de Guardián de la Torre cuando el anciano borracho que custodiaba la torre junto con el recién incorporado Jonatho el Pocasluces cayó de lo alto de la edificación por una borrachera que hubiera volteado a un ogro y se rompió el cuello. «Joder, qué bien suena ese título», había pensado al mirar el letrero del trabajo en la plaza central. «Edmund, el Guardián de la Torre». No lo dudó ni unos segundos. Se acercó al sargento del ejército daknoriano y dijo con orgullo:

—Quiero ser el nuevo Guardián de la Torre, señor sargento.

El veterano, de bigotes y celada gastada sobre la cabeza, lo miró de arriba abajo y se rascó la barbilla con desinterés.

—¿Estás seguro, muchacho? Es mucha responsabilidad. Es un trabajo muy sacrificado y con mucha acción. ¿Crees poder con esto?

—Por supuesto, señor sargento —fue su contundente respuesta.

Al día siguiente, una carreta tirada por un burro y conducida por dos guardias perezosos pasó a buscarlo para llevarlo unos kilómetros al norte, donde la Torre del Estrecho se encontraba emplazada.

Al ver al enorme centinela de ladrillos grises y tejas rojizas que se recortaba algo torcido en el horizonte nuboso, sobre una colina inflada como una barriga al tomar aire, sintió un leve estremecimiento. A partir de ese día, se convirtió en Edmund Naranja, Guardián de la Torre.

2

Edmund, el guardián de la torre

Los primeros días fueron muy tranquilos, al igual que los primeros meses e, incluso, los primeros años. Nada pasaba, a decir verdad, y no se vislumbraba ninguna amenaza en el horizonte. Edmund no tenía muchas más actividades además de cortar leña en invierno, aceitar la espada oxidada y de dudosa calidad que le habían proporcionado, o barrer el polvo de la entrada. Entonces, empezó a buscar pasatiempos, pues quince días en esa construcción tubular y vertical, sin personas o bestias a su alrededor, lo estaban volviendo loco.

Al principio, fueron artesanías rústicas talladas en ramas o troncos de madera. Su primer trabajo fue una sirena que, para ser honestos, parecía un trozo de tocino luego de haber estado dos días a la intemperie. Con el correr de los meses, fue mejorando la técnica. Su mejor obra era el rostro de un elfo que miraba de costado con hojas de roble a su alrededor. No era más grande que dos puños, pero el nivel de detalle era más que aceptable. Tal fue así que, al volver después de sus quince días de guardia, Rob el Chismorrista ofreció comprárselo por dos pollos. ¡Dos pollos, por Leiorus!

—Pues es un trabajo bastante bueno para alguien corto como tú, Naranja —le había dicho mientras inspeccionaba la obra con sus pequeños ojos hundidos a través de las pobladas cejas canosas, afinándose los bigotes con los dedos.

—Gracias, Rob —había sido la tímida respuesta de un orgulloso Edmund.

—Vamos… A tomar por culo. Toma tus dos pollos antes de que me arrepienta.

Una reverencia, un saludo y a otra cosa. Esa fue la primera vez que Edmund Naranja sintió orgullo de sí mismo. Era la primera vez que alguien le decía algo cercano a un halago. Con esos dos pollos y algunos cobres, pudo comprarse una sierra modesta y un pequeño cincel para mejorar sus estatuillas.

Así, empezó a hacerse de todas las herramientas necesarias para mejorar en su arte: gubias, cuchillos para madera, escofinas y demás artefactos.

Luego de varias rotaciones, empezó a trabajar en algo grande en la explanada de la parte trasera de la torre. Estaba a unos metros de la orilla, donde las pequeñas olas bañaban de espuma las piedras grises, y donde su trabajo cobraba mayor relevancia, con el fin de controlar el mar para dar la alerta temprana de una posible invasión desde el norte encendiendo la almenara. Era lógico que su obra maestra fuese un barco. Y no había planificado solo un barco. Dentro de la nave, erguido, mirando al horizonte cual capitán de mar heroico, tenía pensado hacer una enorme estatua de madera de Aiorán, el dios del mar.

Claro que, para alguien que nunca había visto un barco de gran porte más allá de la embarcación esa, pequeña, que usaba Jonatho para ir a pescar y que estaba amarrado a ese intento de muelle cerca de la torre, y de algunos que había visto cruzar por la costa, era una tarea complicada.

Y así, comenzó a trabajar día y noche cortando troncos, limando madera, clavando, tallando, golpeando, perfeccionando cada rasgo y cada detalle, tomando como referencia ese pequeño bote de largos remos. La obra no iba a estar a la venta, sino que pretendía emplazarla en la entrada de la torre, junto con un camino de flores y, quizá, dos o tres árboles plantados.

Cada vez que veía llegar a Jonatho el Pocasluces sobre la desvencijada carreta conducida por los holgazanes guardias, se entristecía, pues sabía que su trabajo debería postergarse.

Y cabe aclarar algo de Jonatho el Pocasluces, el otro hazmerreír del pueblo. A pesar de su apodo y su lentitud para entender las cosas más simples, era por todos conocido por realizar excelentes imitaciones de animales y otras criaturas. Aullaba como un lobo, graznaba como un cuervo, ululaba como un búho y… hacía esa cosa… eso… que hacen los trolls y los ogros, a pesar de que nadie nunca había visto o escuchado uno. Por esa simple característica, se había ganado un mínimo de respeto. Más de una vez, había asustado a algún parroquiano distraído haciéndolo saltar por los aires y tomar el trote para escapar de la supuesta bestia. También, más de una vez, se había ganado bofetadas de su madre al ser acusado de perturbar la paz del pueblo. Claro que su anciana madre no necesitaba excusas para darle sus buenas cachetadas.

Luego de varios meses, por fin, Edmund terminó el barco junto con su tripulante. El único detalle faltante era la cabeza de Aiorán, porque no había conseguido perfeccionar los rasgos. Todos los intentos habían acabado en una fogata de decepción.

—¡Esto es una maldita mierda! —exclamó un día arrojando el intento de cabeza hacia el mar. Era la primera vez que sufría un ataque de ira. En realidad, era la primera vez que lo exteriorizaba.

—¿El qué es una maldita mierda?

Al girar, vio a Jonatho, que lo miraba con sus ojos celestes y perdidos, y con un hilillo de saliva que le caía por los labios.

—Oh, no… ¿Hoy es el relevo? —El Pocasluces asintió—. Escucha…, necesito quedarme en esta rotación para terminar mi obra. ¿Podrías volver? Yo te reemplazaría.

—Uhmm… no lo sé, Edmund. Necesito esos cobres. Mi madre me golpeará si no llevo las monedas.

—Te… Te daré mi bolsa, ¿sí? Ahora hablaré con el guardia…

—No lo sé, Edmund —repitió Jonatho—. Me gusta estar aquí, lejos de mi madre. Aquí estoy tranquilo. Puedo perfeccionar mi arte de imitar el sonido de los animales… Oye, ¿quieres ver cómo hace un pez carnívero de esos que andan por ahí saltando?

—¿No querrás decir carnívoro?

—Eso dije. Como ese pez gigante de enormes dientes que vi una vez cuando estaba pescando por aquí.

Edmund negó con la cabeza.

—No hay peces así por aquí. Ni así de enormes, ni así de carnívoros.

—¡Sí los hay! Mira, te mostraré.

—Muéstrame —dijo Naranja intrigado.

En ese momento, el rostro de Jonatho se contrajo en una extraña mueca mientras extendía los labios en una sonrisa invertida, abriendo los ojos de par en par e inflando las fosas nasales. Cuando estuvo listo, comenzó a mover la boca de manera eléctrica y rítmica ante la mirada atónita de su amigo.

—No tiene… ejem… No tiene sonido.

—Lo sé, Edmund. Traté muchas veces de escucharlos poniendo la oreja en el agua, pero los peces no hablan… Al menos, pude captar su expresión, ¿has visto?

Volvió a torcer el gesto para imitar al supuesto pez. Hubo unos segundos de silencio en los que Edmund miró a los ojos de su amigo mientras este gesticulaba, en un intento de descifrar su mente.

—¿Estás bien, Jonatho? —preguntó por fin.

—¡Ya, muévanse, holgazanes! ¡Qué me pierdo el pedo de la noche! —gritó uno de los guardias desde la carreta.

—Escucha, te haré una hermosa escultura en madera, Jonatho, pero, por favor, déjame quedarme a terminar mi obra. ¿Ves? Le falta la cabeza. ¿Quieres que esté triste, sin cabeza?

—Mierda, no… Está bien, Edmund. Quiero un caballo de madera.

—¡Gracias, compañero! —dijo aquel saltando y lo abrazó.

—¡Mueve el culo, maldito gordo pelirrojo! —gritó el otro guardia perdiendo la paciencia al ver el jolgorio de los dos guardianes de la torre.

—No iré, mis amigos guardias. Jonatho volverá a Kryth y yo me quedaré a terminar mi obra maestra. Denle la bolsa con mi pago a él —dijo acercándose a la carreta y rascándose la cabellera. Los guardias intercambiaron miradas.

—¿Es que entonces vinimos en vano?

—En vano, no. Vinieron para que yo pudiera decirles que vuelvan y para pagarle a Jonatho. Ya saben lo que dicen: «No tengo palomas aquí mismo, pero tengo peces».

—¡Por tu culpa voy a perderme el pedo nocturno! —dijo el que estaba más cerca mientras le propinaba un puntapié en la frente desde lo alto. Edmund cayó de espaldas al suelo con una enorme bola rojiza entre los ojos.

—¿Estás bien? —preguntó Jonatho ayudando a su compañero a incorporarse.

—Sí, sí… —respondió él frotándose el golpe—. No hay problema, caballeros. Lamento que hubiesen tenido que venir hasta aquí. Si podría ser, por favor, lleven de nuevo a mi amigo a la aldea.

Ante la sonrisa torpe y sincera de Edmund, y su falta de reacción por un golpe que habría encabronado hasta a un monje, el guardia soltó un escupitajo al suelo como toda respuesta y decidió transportar de regreso al relevo que recién habían traído. De esa forma, con la frente en alto —aunque magullada— y fuego en el corazón —también magullado, valga la aclaración—, Edmund Naranja volvió a la explanada trasera para terminar su obra.

3

Edmund, el sirviente

Esa noche, una tormenta eléctrica golpeó la torre con un fuerte viento des

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)