9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kolima Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Un grupo de triunfadores en sus respectivas profesiones pone a prueba su inteligencia en un juego muy particular: colocar falsificaciones en el mercado del arte. Una trama que atrapa al lector en un dramático interrogante: ¿ficción o posibilidad real de que nos estén dando gato por liebre?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

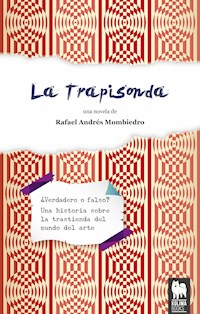

Título original: La Trapisonda

Primera edición:Enero 2015

© 2015 Editorial Kolima, Madrid

www.editorialkolima.com

Diseño de cubierta: Patricia Fuentes

Revisión del texto y producción editorial: Marta Prieto Asirón, Patricia Fuentes y Rocío Aguilar

Maquetación: Carolina Hernández A.

ISBN: 978-84-943264-3-1

Impreso en España

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier procedimiento, comprendidos la reprografía y tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo público.

La Trapisonda

Rafael Andrés Mombiedro

Preámbulo

No sé si se podría haber publicado la noticia. Los interesados eran ya entonces gente importante. Y el escándalo de su difusión habría podido afectar a muchos con mayores intereses y poder. Pero, si hubiera sido posible, si se hubiera dado, con mi nombre al pie, mi éxito habría sido resonante:

No sé si llegaron a un centenar el número de cuadros. Y no sé qué hicieron con el resto no comercializado, si les quedaron algunos. Pero, en lo que me afecta, lo cierto es que entonces no acerté a descubrir la verdad. Tuve la intuición de que sucedía algo extraño. Vislumbré algún indicio. Pero fui incapaz de llegar al fondo y el tema se escapó. Quizá la culpa fuera de mi insegura situación profesional y del temor a que los implicados fueran gente peligrosa. Pero así fue. El hecho, importante, me rozó pero pasó de largo. Me atrajo pero sólo fui capaz de merodear a su alrededor.

Transcurrió mucho tiempo sin que volviera a saber del asunto. Y mi sorpresa fue enorme cuando, en una visita a un escritor y periodista famoso, en su café de costumbre donde escribía por las mañanas, hablando de falsificaciones me describió, de la manera más natural, cómo sucedieron los hechos que tanto me habían interesado. Como si fuera algo normal.

Debí evidenciar perplejidad. Y entonces él, esbozando una sonrisa, atenuando su voz profunda y con tono sarcástico, me confesó que él mismo había sido uno de los autores, con otros dos “gloriosos irredentos del dinero”.

La estupefacción se apoderó de mí. Estuve a punto de manifestar mi escándalo. Pero mantuve la calma. Yo no era nadie y él era un acreditado maestro que me distinguía siempre con trato deferente y que, en un alarde de la mayor confianza, me hacía una confidencia desmesurada. Lo decía como algo divertido que disfrutaba al recordar y que contaba sin ningún tapujo ni rubor. Con desenfado. Dudé si era una muestra de confianza o es que no daba la menor importancia a los hechos ni a mí. No entendí si descargaba su posible culpa en otros, si trataba de redimirla al contarlo o si consideraba que aquéllo era sólo una pillería graciosa. En cualquier caso la declaración era una autoconfesión rotunda. Y mi pasividad me avergonzaba. Pero eludí el tema sin hacer ningún juicio de valor, ni siquiera para mí mismo. Preferí pensar que allí tenía la solución a la duda que tuve y había guardado durante tanto tiempo. Se la debía al azar y no al esfuerzo personal. Era un poco frustrante. Pero me repuse.

Ya que evité hacer juicio alguno –ni siquiera un comentario– exageré el gesto de sorpresa y decidí que había que mostrarse alegre. Había un cobarde o interesado motivo personal en ello. Al menos se confirmaba que tenía fundamento aquella inquietud que tuve, siendo un pobre ayudante de redacción, una tarde aburrida de primavera.

De vuelta a casa, busqué el cuaderno de notas y pude cotejar las que tenía guardadas. Muchas de las elucubraciones que hice en su momento encajaban con lo que el famoso periodista me había dicho.

Pese a que me lo contó de tal forma que me siento autorizado para incluso dar nombres y apellidos, he preferido mantener a los autores del hecho en el anonimato, disfrazados con otros nombres, porque ése me parece que fue el criterio que mantuvo para ciertos asuntos suyos el viejo periodista. Pero la historia es verídica. Y si la he sacado del tiempo en que sucedió, contándola como si hubiera ocurrido ayer mismo, ha sido para mantener la reserva que me he impuesto, aunque sea a costa de crear, en quien la lea, incertidumbre sobre quiénes fueron los actores principales.

La confesión del periodista, hecha con el mayor ingenio, fue sorprendente para mí e hilarante para él, pero concisa. Me lo contó todo, sin que trasluciera el menor cinismo. Como una hazaña divertida de la que en absoluto estaba arrepentido. No me dio todos los detalles y no he encontrado rastro de ellos en testimonios escritos. Tampoco he querido indagar quiénes están vivos y presumiblemente pueden ser conocedores de la aventura. Por eso, “tracamundeando” los hechos, he decidido escribir una novela con la que difundir que tres individuos colaron un centenar de cuadros como originales de pintores famosos. Resulta tan increíble que me apoyaré en sucedidos inventados que les den mayor posible verosimilitud. Así habría podido ocurrir. Si contara textualmente la versión que se me dio, dejaría a los autores como unos taimados campeones de ignominia. Y no es mi propósito condenar a nadie.

Creo que no hay documentación alguna sobre “el negocio”, pero si alguien se queda irremediablemente intrigado y tiene alguna sospecha de estar en el secreto –estoy convencido de que algunos fueron conocedores del mismo por igual sistema que yo– que sepa que queda una prueba material en la fachada de una casa de Madrid, porque una parte del dineral que obtuvieron los autores de los hechos lo destinaron a la compra de una vivienda para cada uno. También hay una pista incierta de un cuadro rasgado, pero es tan insegura que me la reservo.

Los autores y actores de la historia fueron tres importantes hombres de la cultura: un escritor, un escritor-periodista y un pintor. Los tres fueron famosos y han fallecido. Consiguieron en sus respectivas ocupaciones fama, prestigio y –alguno más que otro– fortuna. Está lejos de mi ánimo empañar su memoria si es que lo que hicieron merece la reprobación de alguien. No quiero juzgar.

Después de rastrear en escritos y notas biográficas, como ya he dicho, no he encontrado referencia alguna al hecho que me ocupa. Ellos, que lo contaban todo en sus escritos, lo ocultaron. Quizá por el temor a ser reos. Pero desde la confesión de uno de los protagonistas y el recuerdo de un desocupado redactor joven e inexperto, cuyo rescoldo he mantenido vivo, me ha surgido la necesidad de recomponer cómo hubieran podido suceder los acontecimientos que acabaron en un cierto enriquecimiento de tres y sembrar así una duda permanente para quienes se acerquen a contemplar algunas obras de arte.

No sé si lo que hicieron es grotesco o desolador.

Podría decir quiénes fueron. Podría también mantener la historia en secreto. Pero, con esa reserva de nombres, creo que la debo divulgar. Para eso debió contármela el viejo periodista.

* * *

Mi contacto con los hechos fue tangencial. Se produjo de forma accidental a través de una nota de prensa, recién nombrado ayudante de redacción de arte. Cuando estaba más desorientado. Apenas había verificado que el trabajo que se me anunció como una labor interesante, que me permitiría entrar en un mundo mágico, no era nada satisfactorio. Buscaba hacer una labor creativa y me encontré con que tenía que inventar ocupaciones que me distrajeran. Me mantenía en una inactividad tediosa. Y en esa situación me di de bruces con algo que, pareciendo intrascendente, despertó mi curiosidad. Fue una tenue esperanza de algo divertido que hacer. Me aferré a la noticia como a una tabla en el océano. Reconozco que me guiaba la desolación en la que estaba. Pensé en maniobras fraudulentas y en falsificación –por el libro que estaba leyendo–, pero si hubiera sospechado la verdad –como era mi obligación– hubiera puesto más empeño en desentrañar el asunto.

El nombramiento de redactor de arte, al tiempo que me alegró, me hizo mantener cierta reserva porque no se me explicó el contenido del trabajo. Tuve siempre un extraño presentimiento desfavorable. La forma en que se hizo el anuncio de mi nombramiento me pareció absurdamente solemne. Lo hizo personalmente el director en una reunión de redactores cuyo objeto era estudiar colectivamente la mejora del sistema de trabajo. Y me pareció excesivo que mi puesto se planteara como una necesidad prioritaria para reforzar el equipo. O así lo entendí. A mí, como designado, me atribuyeron las cualidades idóneas para el puesto. El caso es que la ocasión elegida y el modo en que se produjo me sorprendieron y me halagaron hasta el sonrojo. Luego comprobé que el mérito ni estaba en mí, ni en el puesto, sino en el hecho de dotar a la sección con un ayudante en honor del jefe, que era persona de reconocido prestigio a quien pensaba la dirección que se le debía la deferencia de contar con un asistente que figurara en el organigrama. Así pasé a ser, dentro de la organización, ayudante del redactor de arte. Y pronto descubrí que mi función principal era la de guardador de mi mesa y útiles de trabajo. Lo grave, fuese cual fuese la causa de la creación del puesto y mi nombramiento, fue saber que se estaba poniendo en riesgo mi deseo de triunfar en una profesión, como alguna vez soñé. Estaba decepcionado.

Sin una ocupación real que atender, distraía mi horario de trabajo en ocupaciones nimias. Buscaba infructuosamente alguna ocasión que me permitiera hacer algo profesional y útil. Pero no surgía. Y por eso, en un cuaderno, para no dejar rastro en el ordenador, entretenía las horas, que venían a ser de espera de la anunciada salida, escribiendo cuentos que nunca verían la luz.

En la raquítica librería del despacho de mi jefe encontré un libro, mal editado, donde se contaban historias de falsificaciones de arte conocidas.

Una larga tarde de primavera, antes de oscurecer, mientras me ocupaba en leer las aventuras de un famoso falsificador de sellos descubierto por cuestión de impuestos por unos aduaneros, pasó un repartidor de correo interno y dejó sobre mi mesa una noticia como tantas otras. Ya que era mi única obligación la leí, aunque con desgana. Era una simple nota de agencia. Pero, imaginativo como estaba, después de leer los relatos de las falsificaciones y con gana de novedades, su contenido provocó que, sin ningún fundamento ni mala fe, comenzara a hacer elucubraciones. La noticia era muy escueta. Un museo importante había adquirido varios cuadros de un viejo pintor, también importante, que próximamente serían expuestos en una nueva sala creada al efecto. La compra significaba un incremento del fondo museístico con obras de calidad reconocida en el mundo entero, de un pintor poco presente en nuestras pinacotecas.

Como mi jefe era muy personalista y no me permitía la menor iniciativa, salvo autorización expresa, instintivamente hice una fotocopia de la nota, la guardé en el bolsillo de mi chaqueta y coloqué sobre su mesa el original recibido.

No sé qué me llamó la atención. Quizá fue que dijera que los cuadros habían aparecido –después de varios años de haber estado en paradero desconocido– en poder de un coleccionista. Me sonó rara esa vaga explicación, sin detallar lugar ni persona –que era lo interesante– aunque esa indefinición puede ser lo habitual en el mundo de la información de agencias y más cuando se refiere al arte. Sospeché por la oscuridad excesiva que apreciaba.

Aquella tarde el jefe no pasaría por la redacción. Como siempre, pero anticipándome una hora, le llamé por teléfono para decirle lo que había de nuevo. Debía tener menesteres importantes, porque casi de mala manera me dijo que nada era urgente, que ya lo veríamos al día siguiente.

En tales circunstancias me sentí libre para acortar mi jornada de trabajo. Comprobé que tenía la credencial que me permitía entrar en museos y exposiciones especiales y me dirigí a la sede del museo comprador de las obras de arte de que hablaba la noticia de agencia.

A bordo de la motocicleta, por el camino, me pregunté si no estaría cometiendo una insensatez. Mi temor al jefe y a su afán protagonista me preocupaban. Podía enterarse de que había andado en pesquisas y tal vez se disgustara. Pero abandoné cualquier idea de precaución cuando comencé a idear un plan que justificara mi acción. Maquiné cómo seguir de forma técnica y eficaz la indagación que me proponía. El objetivo era saber quién vendía los cuadros, por qué y cuál era el precio. Era conveniente conocer dónde estuvieron guardados hasta ese momento y qué documentación tenían de ellos. Pero, en una intuición más –como si fuera el mejor detective– decidí que lo que debía conocer era quién cobraría el precio de la operación. Era difícil saberlo, pero quizá lo único posible. Ahí estaba la clave para iniciar la investigación.

Tan abstraído iba en mis pensamientos que un autobús estuvo a punto de mandarme a la acera.

En el museo dejé el casco de motorista en el guardarropa.

Libre de aquel bulto engorroso, pensé por dónde debía comenzar. La forma más fácil de iniciar la búsqueda era ir al gabinete de prensa del museo. Pero, dominado como estaba por el temor al jefe, tenía que andar con pies de plomo. Afronté el riesgo con la coartada que ideé para disculparme si era necesario. Sabía que actuar así suponía dejar muchas pistas. La solución que se me ocurrió me pareció suficiente: estaba allí como simple aficionado. Haría constar a cualquiera con el que hablara que sólo iba por un interés personal y que no lo hacía en nombre de nadie, ni en plan de trabajo. Y lo repetiría ante los más posibles por si luego necesitaba testigos. Desconocía la obra de aquel pintor, así es que no me costaría esfuerzo pretextar curiosidad por alguien famoso y mal conocido para mí.

Me recibió el jefe del gabinete, que me trató de colega. Dijo alegrarse por mi interés y celebró, ante mi insistencia, que fuera personal. Lamentaba no poder enseñarme las obras, porque aún estaban en la galería que se encargaba de la compra. Posiblemente tardarían una semana en tenerlas.

Como le hice preguntas sobre el origen de los cuadros, se vio obligado a darme una información insulsa sobre cuestiones nada comprometedoras. Tal vez él sabía poco. La mediación en la adquisición estaba encargada a una galería, a través de la cual se habían ofrecido las obras, pero no podía decirme de quién era la oferta porque lo desconocía. Mi curiosidad se satisfizo poco. A duras penas conseguí saber el nombre de la galería. Me advirtió que no conseguiría que me enseñaran los cuadros, porque tenía que reconocerlos previamente el autor. El museo exigía todas las garantías de autenticación.

Yo recalqué mi interés personal y mi deseo de conocer la obra de los grandes pintores. Y enseguida me arrepentí porque, en correspondencia, se ofreció para enseñarme, él mismo y con detalle, el museo completo que conocía de sobra. Quizá me estaba pasando con aquella declaración tan reiterada.

* * *

Al día siguiente, por la mañana, me acerqué a la galería. Anduve por los alrededores de la puerta un poco indeciso. Pero resolví entrar. Fue la propia dueña quien me recibió y, muy simpática, se ofreció, al conocer mi ocupación, a enseñarme los cuadros antes de enviarlos al museo, cuando estuvieran revisados por el pintor. Me prometió llamarme cuando fuera posible. Creo que cometí un error que podía delatar mi furtivismo abandonando precipitadamente el local. Pero había llegado un grupo de personas y me pareció, aunque los vi de lejos, que uno de ellos era el director del museo comprador, al que conocía de vista. No pude contenerme. Me sobrevino un repentino ataque de pánico porque aquel señor era amigo íntimo de mi jefe.

Para aliviar mis temores le conté al redactor, ese mismo día, con la nota a la vista, que la obra del pintor del que se hablaba me parecía muy buena, aunque la conocía poco. Que había intentado ver los cuadros pero que todavía no estaban en el museo.

Creo que de buena gana me hubiera dicho que me ocupara de lo mío que era guardar el puesto, pero no se atrevió. En cambio dijo alegrarse de que tuviera inquietudes. Me encargó que me pasara, sin prisa, por la misma galería donde estaban los cuadros para recoger unos catálogos que le tenían preparados.

Jamás he cumplido un encargo con tanta prontitud y agrado. Al día siguiente, a última hora de la mañana, estaba allí para solicitar los catálogos. La galerista, como ya era conocido, me recibió muy amistosamente. Me entregó los libros que tenía que recoger y me dijo, con tono de misterio y complicidad, que iba a ser el primer afortunado en ver los cuadros. Me los iba a enseñar muy en secreto, si me esperaba un rato. Yo sentí que me transmitía su emoción. Pasamos a un despacho donde los tenía en el suelo, apoyados en las paredes. Los vi uno a uno y con la fascinación del privilegio me parecieron maravillosos. Un empleado que irrumpió en el despacho requirió la presencia de la dueña en otra parte de la galería para atender una visita. Ella me pidió que la esperara.

En aquella soledad, contagiado por la emoción de la galerista, remiré los cuadros y pasé un dedo por el borde de uno de ellos. Noté algo extraño, pero, como volvió a entrar la directora, disimulé.

Después de darle las gracias y decirle lo mucho que me gustaban los cuadros, la dejé. Ella estaba feliz de tener aquellas obras y poderlas enseñar. Y se le notaba. Supongo que también le satisfacía ser la experta que facilitaba la adquisición. Recogí los libros de mi jefe sin tocarlos con los dedos.

Ya en la calle me miré el dedo que había pasado por el cuadro.

¡Estaba manchado de pintura fresca!

Aquel descubrimiento me dejó perplejo y avivó mi curiosidad. Miré a un lado y a otro para ver si me observaban y salí corriendo de allí.

¡Qué extraño que pinturas hechas hacía mucho tiempo se hubieran reblandecido! Quizá las hubiera firmado de nuevo el autor. Ésa debía ser la causa. Pero no se entendía. ¿Sería una práctica habitual? Lo repensé y concluí que aquella blandura de la pintura era una evidencia sospechosa que carecía de causa lógica. No tenía a quien recurrir que tuviera experiencia. Mucho menos con el secretismo en que pretendía moverme.

Así de cerca estuve de la verdad.

* * *

Mi investigación se hacía difícil por desconocimiento. Pero no importaba, allí había algo raro e inquietante. Tenía grabado en el cerebro que la cuestión que yo podía despejar era quién cobraba el dinero de la venta de los cuadros. No sabía si podría llegar a saberlo. Pero me espoleaba la curiosidad y me ocuparía de intentarlo hasta donde fuera posible.

Durante los días posteriores mantuve muy viva la intención de indagar. Elucubré posibilidades. Asistí, con espíritu de espía, a la inauguración de la nueva sala del museo donde se colocaron los cuadros. A cuantos vi allí les imputé la posibilidad de ser localizadores de los cuadros. Me asustó ver a varias personas con pinta de facinerosos, porque uno es medroso por naturaleza.

Al cabo de poco tiempo me cambiaron de sección en el periódico. Y se fueron mis temores y la posibilidad de proseguir la investigación. El cambio suponía mayor libertad, por la falta de un jefe tan excluyente, pero me quedé, por exigencia del trabajo, sin tiempo para dedicarle al asunto.

De vez en cuando lo recordaba con la esperanza de hacer un trabajo de investigación que algún día podría publicar. Era una posibilidad futura de alcanzar un éxito en el mundo del periodismo. Mantuve la ilusión viva mucho tiempo. Se convirtió en una de las mentiras más recurrentes que mantuvieron mi esperanza de triunfar. Recordar el asunto me causaba el desasosiego de lo inacabado. Me decía que tenía que buscar tiempo para desentrañar lo que imaginé que era un embrollo de una tarde de primavera con la mente calenturienta. Luego fui abandonando la obsesión.

Pasó mucho tiempo hasta que recibí la confesión del viejo periodista.

I

Eran las nueve de la mañana cuando don Castor García Hoyos, escritor y periodista, que fue corresponsal de importantes periódicos diarios en varios países durante dilatados períodos de tiempo, abrió la ventana de su habitación situada en el segundo piso del hotel Central. Miró el cielo azul por los huecos que dejaban los frondosos árboles del parque cuyas hojas apenas se movían. Bebió su café con leche. Parsimoniosamente se lavó, se vistió (la ropa se la habían dejado perfectamente colocada sobre el sofá), y se dispuso a salir a la calle a cumplir su tarea matinal.

Su tarea era escribir antes de la hora del almuerzo el artículo diario comprometido con un periódico nacional. Ese tipo de trabajo, que atendía por contrato, lo realizaba con una disciplina muy rigurosa y dentro de un horario estricto, a rajatabla, pasara lo que pasara, salvo enfermedad o fuerza mayor. Era una obligación asumida y cumplida como si se tratara del trabajo de un puro oficinista. Las raras ocasiones en que no tuvo encargo fijo escribía el artículo con el mismo rigor que si estuvieran esperándolo en la redacción de un periódico.

El hecho de tener que ponerse a trabajar a una hora precisa, sin excusa posible, lejos de parecerle molesto le resultaba agradable. Era su reencuentro diario con su vida más real, que asumía con la ilusión que alguna vez tuvo perdida. Además le imponía la necesidad de madrugar relativamente y establecía en su vida un orden admitido de antemano que seguía de forma mecánica.

Desde que adoptó la costumbre con carácter férreo, le resultaba mucho más fácil iniciar cada jornada. El hecho de tener que cumplirla de forma automática la convertía en una especie de liturgia. Se lo dijo el Padre Ángel, años atrás: “Los curas tenemos resuelto, al menos, el comienzo del día, porque tenemos que cumplir una liturgia que nos viene marcada por una sabiduría superior. Inventa una para ti”. Él, sólo con aquel horario, tenía predeterminada la suya. Al rito del horario le añadía la práctica de ciertos hábitos. Pero todo impulsado por conseguir un ritmo vital que a veces le faltó y con el ánimo de concluir la tarea que se marcaba.

La segunda de las costumbres era salir a la calle por obligación. Jamás trabajaba en casa. El escenario elegido para escribir era siempre un café que, si –por renovación o nueva instalación– se llamaba cafetería, él rebautizaba. Le disgustaba que se les cambiara el nombre genérico a esos locales por usos nuevos que no le gustaban.

Esa costumbre antigua de cobijarse en un café, quizá heredada de otros, procedía de tiempos heroicos en que ni tenía otro lugar ni conocía otro sitio donde estar en medio de la gente, enterarse de lo que sucedía a su alrededor y hacerse notar. Enseguida aprendió que allí lo difícil era aprovechar el tiempo que tanto se perdía en charlas inútiles. Pero él lo conseguía alejando inoportunos, simulando –muchas veces sólo aparentando– trabajar. En medio del bullicio circundante se había acostumbrado a mantener la concentración necesaria para escribir.

Cuando estuvo vestido se aventuró a bajar la empinada escalera de madera crujiente cubierta con una gruesa y deshilachada alfombra. Lo hacía con cuidado, sujetándose a la barnizada barandilla. Su intención con aquel descenso era hacer gimnasia de rodillas, para reponerlas de sus largas horas sentado. Era el único ejercicio físico que practicaba y al tiempo evitaba la inseguridad del desvencijado ascensor. Aquel trasto de madera sólo le parecía seguro para subir, porque para eso era inevitable utilizarlo.

En pleno verano (y aquél estaba en sus postrimerías) vestía con un estilo que él juzgaba como inglés colonial, pantalones de color crema, zapatos marrón claro, y una especie de chaqueta acabada en mangas que se podían abrochar con botones y que recordaba remotamente a las de los exploradores de África, del mismo color que los pantalones. La camisa, azul claro, bordada con sus iniciales y con gemelos. Todo muy limpio y planchado. En esa estación se concedía la licencia de no usar corbata.

Habían transcurrido tres meses desde que se instalara en aquel hotelito de capital de provincia, en el que ocupaba tres habitaciones con su familia. Se lo recordó el encargado de la recepción:

–Don Castor, hoy hace tres meses que llegaron ustedes.

Y él dijo:

–Pues no sabe lo cortos que se me han hecho gracias a las atenciones de todos ustedes.

Ya en la calle, notó cómo un vientecillo fresco le acompañaba hasta el café. Aunque era una hora temprana para hacer pronósticos fiables, le pareció que se anunciaba un cambio de tiempo que, casualmente, había hecho coincidir con los planes del viaje de regreso. Esa coincidencia le agradaba, porque no era lo mismo plantearse el regreso en plena e irremediable canícula que ante una promesa cierta de otoño.

Aquél había sido un verano estupendo. Carla había estado feliz, o eso decía. Los chicos también. El hotelito que le habían buscado, el mejor de la ciudad, era confortable, limpio y barato. Apenas un par de días de fiebre le hicieron recordar que no tenía buena salud. Y hasta eso fue reconfortante al comprobar cómo le querían algunos y se preocupaban de él: se había desplazado el gran médico para visitarle desde Madrid y el médico local, amigo, no dejó ni un día de verle en los diez o doce siguientes. Había escrito muchas páginas del libro de Memorias, había cumplido todos los compromisos con periódicos y revistas, había vendido los derechos de su última novela, a punto de publicarse, y le habían ofrecido una colaboración fija y muy bien pagada, que comenzaría la semana siguiente. Y sobre todo había estado viviendo, durante todo ese tiempo, casi idílicamente, al margen de crisis y conflictos –incluso los que referían los periódicos–, que le podían haber producido cierto desasosiego. Las cuestiones económicas (la eterna preocupación por el dinero) no le habían producido ninguna inquietud. Después de largo tiempo de zozobras, a ese día tenía equilibrados sus gastos y los posibles ingresos por un tiempo. Tras muchos avatares inciertos disfrutaba de una paz desconocida. Era para estar agradecido a la fortuna.

Siguió su camino entre quienes se acumulaban en las aceras porque la calle a esa hora, en días laborables, estaba llena de viandantes. Gentes que iban y venían de hacer compras o gestiones, sin prisa, calmosamente, al ritmo que marca una ciudad pequeña. A muchos se les notaba que procedían de los pueblos próximos. Indecisos formaban pequeños grupos que entorpecían el paso.

Castor se topó con uno de aquellos grupos y hubo de dar un rodeo para salvar el obstáculo, sin apenas mirarles, pensando en su propia situación.

–Ya era hora de que todo fuera bien –dijo en voz alta.

Un hombre que se cruzó con él en ese momento y le oyó, le preguntó si quería algo y él le respondió, consciente y divertido de andar por la calle hablando solo:

–No, muchas gracias. Hablaba conmigo mismo, perdone. Que tenga usted buenos días.

“Hasta le gente desconocida del lugar es amable conmigo”, pensó.

Entró en el café y lo cruzó lateralmente, hasta llegar a la mesa de rincón que le reservaban junto al ventanal. La fachada del local estaba orientada a norte y, como era profundo, el interior quedaba ligeramente oscuro, y para leer se necesitaba luz eléctrica. En su sitio, en cambio, disponía de luz del día. En ese rincón había vivido cada mañana, desde que se estableció como vecino accidental, aunque casi permanente, en la ciudad. Y desde entonces era una zona especialmente protegida y de algún modo reservada en exclusiva para él durante toda la mañana.

El local era amplísimo y estaba un poco destartalado. Se notaba que su fundador, que era un hombre viejo, extremadamente delgado y alto, sentado permanentemente al extremo de la barra y vestido con chaqueta blanca inmaculada, no había hecho la menor reforma desde su primera instalación, aunque los bronces que remataban la barra estaban relucientes. El estado del mármol de los veladores y la tapicería del sofá corrido y de las sillas denunciaban el paso del tiempo. Dos grandes espejos enmarcados con molduras doradas, colgados tras la barra, ligeramente inclinados, permitían que pudieran verse reflejados los clientes que se apostaban junto a ella. Su tamaño denotaba las pretensiones del local en su origen. Y la claraboya del techo, en el centro, cubierta de cristales translúcidos unidos por juntas de plomo que hacían dibujos curvos, prestaba al local el incierto estilo arquitectónico del edificio en que estaba instalado.

La reserva de la mesa se señalaba con una silla volcada sobre el velador y un cartel de “reservada”, lo cual, pese a la redundancia que suponía, evitaba que algún despistado pretendiera ocuparla.

Su presencia diaria en el café, de la que se sentían muy honrados el dueño y el equipo de camareros, determinaba unas formas especiales en la vida del establecimiento. Le guardaban la mesa y mantenían para él un ambiente especial. No se permitía a nadie levantar la voz. Y aunque el lugar era espaciosísimo y él estaba totalmente abstraído en sus lecturas o en sus escritos, todos se cuidaban de permanecer en una especie de silencio mitigado para no distraerle. Además impedían que nadie se acercara a su mesa hasta que calculaban que había concluido la tarea. Sólo al cabo de tres horas de su llegada, aproximadamente, cuando cerraba la carpeta de los escritos, el volumen de las voces se elevaba, quizá por los propios camareros que empezaban a hablar en voz más alta. Y el café recuperaba sus modos habituales.

Era un escenario inventado hacia muchos años, que había probado y repetido a lo largo de su vida. En todas las ciudades en que vivió lo instalaba. Su localización era una de las primeras gestiones que hacía, si no la única, cuando llegaba a un lugar con intención de quedarse algún tiempo. Elegía el local y dentro de él la ubicación que prefería. Y a partir de entonces, misteriosamente, se producían una serie de circunstancias. El café elegido se convertía en su propia casa para él y para los que le atendían, y adquiría una vida especial para los usuarios habituales o esporádicos. A todos –al ser un lugar público todos tenían libre acceso y a todos los rincones– se les imponía, sin que nadie lo ordenara, la condición de que nada interrumpiera el trabajo de don Castor. La gente de servicio del café se convertía en servidores particulares suyos, aunque él los compartía generosamente con los demás clientes. De alguna manera el café vivía alrededor de sus hábitos, y él aceptaba todo eso con la naturalidad de quien lo tenía experimentado y pensaba, convencido, que le era debido y que era lo más natural que podía suceder.

Nada más sentarse y antes de iniciar el trabajo, el limpiabotas le lustraba los zapatos. Era un atildamiento diario con el que posiblemente quería combatir el horror, que siempre tuvo, a la miseria y la suciedad, y que él justificaba, cuando era preciso, diciendo que era una necesidad. Decía, –y lo creía–, que así como los cinco primeros cigarrillos le estimulaban el cerebro, la limpieza de zapatos estimulaba la circulación de la sangre de sus huesudos pies.

Con el buen ánimo con el que llegó, la sensación de frescor y el recuerdo del regreso próximo, fumó un cigarro y bebió el café con leche mientras preparaba el material de trabajo. Escribió con gran facilidad su columna diaria de periódico que dedicó al otoño que llegaba. Lo releyó, miró por el ventanal, y viendo a la gente con ropa veraniega que caminaban buscando la sombra, como si hubiera cometido un desatino, guardó los folios y se dijo: “Con éste iniciaré la nueva colaboración”. Y ya, más en las circunstancias del día, como queriendo reparar el relativo anacronismo del artículo escrito, escribió otro sobre la acogedora protección de los refugios contra el sol, que pasarían pronto a ser guaridas contra el frío, donde habría que cubrir los brazos que ahora se mostraban desnudos. No quería desembarazarse de la idea del otoño cuya llegada presentía próxima.

En mañanas así de plácidas era capaz de escribir varias columnas sin apenas esfuerzo. Procuraba que fueran temas muy distintos y, por la práctica de tantos años –costumbre al fin– todos le salían siempre con un tamaño igual y un formato similar que él se divertía en alterar. La dimensión era siempre la misma y se trataba de romper aquel orden preestablecido que le salía mecánicamente. Después de un comienzo, que procuraba que fuera brillante, alargaba el texto hasta el límite, o lo acortaba, y el final lo hacía largo, larguísimo, o concluía en una sencilla frase, o con una simple palabra. De vez en cuando le surgían, sin buscarlas, palabras nuevas que le divertían especialmente aunque procuraba utilizarlas con mucha mesura para no parecerse a algún escritor que detestaba.

Se entretuvo aún en iniciar otra columna. Escribió al comienzo: “Dios”, y al final también “Dios”. Le gustaba trivializar lo profundo y solemnizar lo trivial. Se trajo al Dios bondadoso entre las gentes que deambulaban al otro lado del ventanal, que no lo notaron cerca y luego lo devolvió a su insondable silencio. Al releerlo, sustituyó el último “Dios” por un “adiós”. Dudó si guardarlo o romperlo. Pero ganó el espíritu de acumular. Más tarde podría retocarlo. Después revisó las entrevistas que había hecho para el suplemento dominical de un periódico a un famoso actor de cine y a un político italiano. Añadió unas frases, tachó un par de adjetivos, y dio por definitivo el texto.

Cuando consideró concluido el trabajo diario y obligatorio de la mañana, se dispuso a leer los periódicos de Madrid, que cada día le pasaban cuando llegaban al quiosco cercano. Los traía el coche de línea. Y su llegada era una doble señal: era más tarde de la una del mediodía y la carretera de Madrid estaba expedita. En un lugar como aquél, donde no solía pasar nada extraordinario, era muy positivo saber que todo funcionaba de la forma acostumbrada. Es decir, escandalosamente igual que los días precedentes y los sucesivos.

Ojeó los titulares. Leyó un par de artículos de fondo. Eludió las noticias sobre los permanentes conflictos mundiales. Comprobó, de pasada, en las esquelas, que no conocía a ningún muerto cuyo fallecimiento pregonaban deudos afectivos. Al doblar el último periódico y levantarse para ir al cuarto de baño, vio que alguien se acercaba desde una mesa alejada.

–Pero, hombre –dijo– qué alegría, Juan, ya me contarás qué haces por aquí. Discúlpame. Vuelvo en un momento. Siéntate.

–He venido a hacerte una visita.

El recién llegado era un artista medianamente famoso, más joven que él, que vivía en París. Amigo desde hacia tiempo, había sido artífice de un cuadro que, atribuido –con todas las dudas y cautelas del mundo– a otro pintor mucho más famoso y cotizado, les permitió a ambos, con su venta a un empecinado comprador americano, superar con holgura una situación de penuria hacía ya unos años. ¡Qué gran imitador de pintores famosos!

Al regresar a su mesa junto al pintor, pero de pie, estaban dos veraneantes, visitantes ocasionales que algunos días acudían a esa hora para hacer una tertulia matutina que él alentaba, porque le hacía sentirse distinguido y acompañado. Les invitó a sentarse. Hizo las presentaciones y, como suele suceder, eran todos amigos de amigos, sabían recíprocamente de sus vidas y se informaron someramente de las actividades de cada cual.

El pintor era más bien bajo de estatura, musculado, renegrido y peludo. Vestía de forma informal. Y aunque era verano, que es una época ideal para el desaliño, se le notaba con un punto más de abandono de lo que era normal. Traía aspecto de persona descuidada.

Había venido sólo para hablar con él y por supuesto a solas. Así que, en un aparte, antes de saludar a los otros recién llegados, quedaron en almorzar juntos, lo que le obligó a acercarse a la barra del café para pedir que le hicieran una reserva para dos en un restaurante próximo.

La visita de Juan le intrigó desde que le vio. Era una visita inesperada que le devolvía al mundo azaroso en que siempre vivió y le quitaba la paz en que se había instalado. Le molestaba. Además la forma en que se producía carecía del menor sentido. Él, que era muy formalista en sus relaciones, no entendía que, sin anunciarse, por carta o de cualquier otra manera, hubiera ido expresamente a verle de forma tan sorpresiva. A no ser que fuera algo muy importante. Su casa, que era el café, estaba abierta a las visitas, pero para ser “visitas de café”. Lo indicado era que no le exigieran una especial atención. Las otras, las que implicaban un trato especial, debían anunciarse. Le incomodaba que se alteraran sus costumbres, que él se preocupaba por mantener y hacer respetar. El desagrado que le suponía acentuó que lo encontrara más descuidado y con peor cara. Quizá estuviera en algún problema. De buena gana le hubiera preguntado directamente, pero había gente y podía resultar impertinente. Sin embargo, entre desconcertado y curioso, su presencia le causaba tal interés que apenas podía iniciar una conversación con sus visitantes. Por el momento se limitó a invitarles a la mesa y llamar al camarero.

Castor tenía asumido que era obligación suya acoger a los visitantes que venían de vez en cuando a charlar y pasar un rato con él, en un acto con el que querían honrarle y en cierto modo rendirle la atención que creía merecer. Hizo un esfuerzo por superar su inquietud y para comenzar la conversación dijo:

–Ya me contarás cómo está la vieja Europa, Juan. ¿Conocías a estos señores?

–No tenía el gusto. Tenemos amigos comunes pero a ellos les he conocido ahora.

–Este señor, gran crítico de cine, en su día escribió mu-cho de toros. Fue un importante cronista taurino. Lo digo porque ese tema siempre fue uno de tus preferidos.

–Hemos dado muchas vueltas –dijo el aludido.

Castor hizo una seña al camarero. Él sólo tomaba café con leche durante toda la mañana y el camarero, como un autómata, se presentó con cuatro cafés con leche.

–No, a estos señores sírvales otra cosa. Lo que ellos quieran.

Siempre le pareció que invitar a café con leche a la una y media de la tarde era como invitar a quitarse el hambre a un bohemio pobre y decírselo a la cara. Acabar la mañana en el café, reunido con amigos o conocidos, en una conversación agradable, era la manera perfecta. Era el momento justo para entablar relación con los demás seres, y siendo el anfitrión, no se le hubiera ocurrido un sitio mejor.

El crítico y cronista, que conocía desde hacía muchos años todos los sucesos de cierto relieve social del país, era un pozo de erudición en temas frívolos y cotilleos de gente conocida. Cuando tomaba la palabra era difícil que la cediera. Hablaba y hablaba hasta agotar sus recuerdos. Si acaso, por respeto a Castor, hacía un breve silencio por si él quería intervenir. Pero a los demás rara vez les dejaba. Cuando hablaba otro, al menor resquicio le quitaba la palabra. Formulaba preguntas a los contertulios, no para que le informaran, sino para preparar un trampolín desde el que renovar su monólogo.

El periodista contó una serie de anécdotas relacionadas con el mundo del toro.

Mientras discurría el monólogo del crítico, a Juan se le acentuaba el aire de apático intranquilo que había traído. Se evidenció de tal forma que, por un momento, se impuso un silencio entre los contertulios. Le miraron un segundo. Pero él, pasándose la mano por el pelo, hundió en la silla su desaliño aún más notorio.

Castor se quedó mirándole. A su inesperada llegada se unía ahora la situación que creaba su aire doliente. Era una molestia más. Acoger a un amigo al que no veía desde hacía tiempo, con el que se sentía obligado, que se presentaba inopinadamente, tener que disimular delante de extraños y ayudarle a superar la pesadumbre que evidenciaba, era una carga insoportable. Sus tertulias matutinas solían ser siempre amables. Y la placidez de aquella mañana, que se había iniciado especialmente agradable, se empezaba a tambalear.

Entre intrigado y molesto se esforzó por seguir la conversación. Era evidente que le pasaba algo, o que Juan tenía un motivo muy especial. ¿Venía sólo a pedir consuelo? ¿Qué querría? ¿Qué le querría pedir o proponer? El recuerdo de la historia del cuadro que habían vivido en común y la conversación en la que le dijo que habría que repetir la hazaña que hicieron Óscar y él en París, pero con más cuadros para salir de la miseria, aún le inquietó más.

Ofreció otra copa a sus visitantes, que rehusaron. Los dos habituales se excusaron porque se había hecho un poco tarde, aunque entendieron que podía ser desairado marcharse con prisa y demoraron lo posible su retirada.

Castor buscó con su habilidad natural un final para aquella tertulia. Deducía que el periodista no había disfrutado con el oficio de gacetillero taurino. Y a modo de epílogo dijo, queriendo reconocer el posterior éxito del periodista:

–No cabe duda de que el triunfo se consigue con esfuerzo, pero hay que reconocer que es fundamental encontrar acomodo en el lugar adecuado. Y además hay que llegar a tiempo. Usted acertó cambiándose a la crítica de cine y a aquellos otros reportajes de espectáculos que tanta fama y prestigio le han dado.

–Creo que sí –dijo el periodista–. Creo que fue un acierto.

Se despidieron. Castor recogió periódicos y portafolios y salieron a la calle. El sol calentaba con la fuerza del mediodía de septiembre.

–Vamos a ir buscando la sombra. Si te quedas en la ciudad, esta tarde podremos ir a ver los árboles que ya empiezan a insinuar un cambio del color verde a los amarillos y rojos.

Juan pensó que era una solución que le daba tiempo para hablar con calma de lo que le traía.

–Me parece una idea buena.

–Además, Carla está en Madrid hasta mañana y te puedo hacer más caso.

Pasaron por el hotel para reservar una habitación para Juan, y él aprovechó para dejar su cargamento de papeles y libros. Caminaban con parsimonia.

–Aquí te acostumbras a no agobiarte y se disfruta haciendo las cosas despacio. Se respira un ritmo tranquilo que se apodera de ti. Y lo que no puedes hacer no agobia, ya tendrá su momento. Me he hecho de la cofradía de los lentos. Todo está a mano. Fíjate que, en apenas cinco minutos, ya estamos en la puerta del restaurante.

–Tú siempre has sido un hombre con mucha calma.

–No, siempre he creído en una liturgia profana, que no es puramente teatro. En una forma simple para encontrar pequeños ritos con que marcar un ritmo. Sin otra finalidad. Y aquí he tenido una etapa de mucho sosiego. Mi ritmo, salvo el artículo de la mañana y las páginas de Memorias por la tarde, me lo marcan las circunstancias. Me dejo llevar. Si hubiera tenido talento para ello habría buscado en ese ritmo el atisbo de la gran armonía que me hubiera gustado que fuera el objeto de mi vida.

–Fuera de trascendencias mayores, tú lo que has pretendido es hacer las cosas cuando quieres y del modo que quieres, que es lo que has hecho siempre.

–Sí, puede que sea verdad. Pero no siempre he podido. Las cosas no ruedan a gusto de uno casi nunca. Aquí sí he podido. He tenido a mi alcance decidir qué hacer en cada momento sin compromisos posteriores. No me ha acuciado ninguna urgencia. Y, sobre, todo he recuperado la paz que tanto me ha faltado, y hasta cierto punto la salud.

Con dificultad dominaba la acrecentada curiosidad por saber el motivo de la visita. Quería disimularla, y apenas podía. Pero seguro que le traería desasosiego. Ya sentados en la mesa, se apresuró a pedir su frugal comida. Estuvo a punto de decir: “Venga, cuenta”. Pero se contuvo. Las formas, de las que era devoto, y su pretendida liturgia profana, le obligaban a un ritmo y a respetar el de los demás.

–Cuando me dijeron que te habías instalado aquí me extrañó. Siempre te imaginé en una ciudad grande, en el campo o en la costa. Pero nunca en una ciudad de provincias y pequeña.

Castor, decidido a no acelerar la conversación que habían de tener, como si estuviera presentándole la ciudad y sus habitantes, comenzó a hacer una disertación sobre las costumbres de los que ocupaban las mesas contiguas. Como estaban en un restaurante se entretuvo en describirle, cosa que le había tenido sin cuidado hasta ese momento, el uso que hacían de los bares y restaurantes.

–A pesar de ser un lugar frío –el invierno es larguísimo–, las costumbres aquí son muy sureñas. La vida se hace en la calle. Quizá porque las casas, en general, no son para recibir o no están acondicionadas. Pero lo cierto es que la vida se hace en el bar. Sólo en verano quien tiene una casa fuera de la ciudad recibe allí a sus amigos. Lo habitual es que vayan en grupos a lugares comunes. Y, por supuesto, en esas condiciones, la vida social, en época de frío, la hacen los hombres y en los bares, bueno y los jóvenes de ambos sexos que van a su aire de ruido y música estridente.

–Y ¿cómo fue venir aquí?

–Una casualidad. Yo quería huir de Madrid. Quería un sitio pequeño pero me horrorizaba la idea de ir a un pueblo costero o a la sierra, donde acude gente de vacaciones. Eso me trae malos recuerdos. Quería un lugar donde se viviera con normalidad, con habitualidad. Buscábamos un sitio donde refugiarnos, poder descansar sin el menor compromiso de tener que atender a nadie, y al tiempo, donde yo pudiera trabajar en mi obra, que tuviera una temperatura soportable en verano, y donde hubiera médicos, farmacias, buena comunicación con Madrid y hasta servicio de taxis. Aquí hay de todo. En cuanto a la ciudadanía, vive como siempre ha vivido y es tratable. Quizá pronto me resulte excesivo conocer a tanta gente, siendo tan pocos. Pero es el único inconveniente de momento. Hay un grupo de médicos, otro de funcionarios, algunos miembros de familias ilustres del lugar –venidas un poco a menos–, un alcalde, un obispo bondadoso –según dicen–, un clero reducido de sotana, que pasea por las afueras al atardecer. Gentes de bien, pero nadie con un relieve especial. Y de entre todos ellos unas cuantas personas con quienes conversar. Algunas especialmente cultas e informadas. Y la ciudad, como puedes ver, es preciosa.

–Entre tanta gente tan corriente te debes sentir el rey. Vamos, que si fuera un circo, tú serías el trapecista o el domador de leones, la atracción principal.

–Qué mal intencionado. Sería, por qué negarlo, un invitado especial, como soy; estaría sentado en una especie de palco. Pero no dejaría que los focos me iluminaran para recibir el saludo de los presentes. Cada cosa en su momento y en su lugar. Por ahora me siento integrado, respetado y creo que hasta estimado. Y eso me añade sosiego.

–Me vas a perdonar, pero el divismo lo llevas grabado en la cara. Sólo con mirarte se descubre.

–Te noto agresivo. No sé a qué te refieres. Porque mi mayor deseo ha sido siempre ser respetado y hasta querido. En esta ciudad puede que algunos me admiren, pero te repito que sobre todo creo que soy respetado y estimado. Y yo les correspondo. Después de tres meses te ves como uno más. Bueno tal vez un poco distinto. Además sientes un cierto derecho de propiedad sobre la ciudad y sus costumbres. Por eso vislumbro el futuro y me alarmo. Hay una serie de colegas tuyos, con los que apenas tengo trato, que son muy suficientes, y se pueden convertir en grupo dominante en la ciudad. Son varios y se creen muy importantes. Es una amenaza que puede alterar la vida ciudadana. Y me molestaría. Por otra parte, debo reconocer que mi situación es un tanto inestable y puede suceder que conozca a tanta gente de aquí que me resulte insoportable. La villa es muy pequeña y puedes encontrarte en medio de una multitud de gente a quien hay que saludar constantemente. Luego, claro, está el inevitable cotilleo –que a mí no me llega, sino por Carla–. Y ése es el aspecto que más detesto de la vida provinciana. Se escandalizan por todo en cuanto sea algo distinto de lo habitual.

–Vamos, que por ahora te encuentras bien aquí y eres de alguna manera un poco árbitro de esto.

–Yo no he dicho nada de eso. Me siento un lugareño más, algo especial, pero lugareño que de vez en cuando se va a Madrid y luego vuelve. Estoy afincado en las costumbres que veo alrededor, con los derechos que eso comporta. Por ponértelo fácil, me siento tan de aquí y tan arraigado, que soy un conservador de mi “statu quo” en esta ciudad. Y al mismo tiempo totalmente ajeno a sus gentes y costumbres.

–Es una buena contradicción. Pero yo no entiendo nada de las costumbres de las ciudades, y mucho menos de las pequeñas. Yo he vivido sólo en dos, y eran grandes.

Castor no quería hacer preguntas personales.

–¿Se nota en París la crisis económica?

–Ya sabes cómo es esa ciudad. Si te acercas a los problemas de la gente, claro que hay necesidades. Siempre las habrá. El que está raro es el mundo de la pintura. Sólo se vende lo muy bueno, o lo muy barato y hasta los consagrados creo yo que están a la última pregunta. Las cosas se arreglarán, como siempre, pero va para largo. El mundo del arte, salvo casos excepcionales, ha huido y se ha establecido en Nueva York.

–Pero tú siempre te has defendido bien en cualquier situación, por difícil que fuera.

–Bueno siempre he procurado no crearme necesidades. Se puede decir que lo que tengo es ausencia de necesidades. Pero ahora me agobia mi situación. Me he planteado venirme a Madrid. Noto mi desarraigo con aquello, o mi falta de horizontes allí, y tengo cierta intuición de que los encontraré aquí. Es mi propia desorientación la que me obliga al cambio y a pensar que en Madrid hay un ambiente propicio, que tal vez estoy perdiendo para siempre. O a lo mejor es una simple coyuntura para liquidar un pasado sin objetivos claros que alcanzar.

Era evidente que Juan se estaba reservando una información extraordinaria que quería darle y que no se atrevía o no sabía cómo hacerlo. Y, recordando su propio pasado, sintió un escalofrío.

–Aquellos dibujos que te mandé, ¿te sirvieron para algo?

Quería desviar la conversación del tema. O le estaba resultando más difícil de lo esperado confesarlo, o había decidido, puesto que iban a tener tiempo, dejarlo para un momento más propicio. Pero era raro, porque siempre había sido muy impulsivo. Tal vez el asunto era de especial gravedad. Decidió que era el turno de Juan, que tenía que ser él quien comenzara a hablar y que era estúpido hacer especulaciones gratuitas que no conducían a nada. Era preferible no acelerar los acontecimientos, aunque mantenía la curiosidad, acrecentada por momentos.

–Se los di a Ricardo, por si le servían para ilustrar su libro de viajes y me dijo que tenías que hacerle unos cambios para acomodarlos a la narración. Eran muy bonitos y creo que le servirán. Incluso podrás cobrar algo por ellos.

Concluido el almuerzo y pospuesta tácitamente la comunicación que uno debía dar y el otro esperaba recibir, Juan, ya que se quedaba, se propuso dormir la siesta y Castor escribir sus páginas de la tarde.

–Me espera mi literatura más personal. La que no admite encargos. Nunca he sido capaz de dormir la siesta, salvo casos de enfermedad, que, como han sido muchos, quizá me hacen no desearlo. Ahora aprovecho para hacer muñeca, y escribo pequeñas cosas como si se tratara de un ejercicio de entrenamiento.

–A mí me vendrá bien descansar, porque aunque el viaje es corto, he madrugado. Creo que no te he dicho que estoy dispuesto a venirme a vivir a Madrid y dejar París.

–Es lo primero que me has dicho.

Juan, después de soltar el mensaje, salió corriendo como si tuviera prisa por encontrar la cama donde dormir.