Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

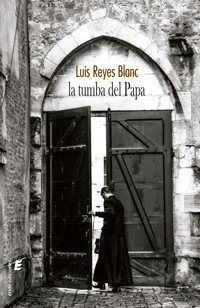

- Herausgeber: Eride Editorial

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

Un thriller vaticano que se desarrolla en el marco de la Segunda Guerra Mundial. El hilo argumental es la búsqueda de la tumba y los restos del primer papa , san Pedro, a lo que se superpone el intento de las SS de apoderarse de dichos restos durante la ocupación nazi de Roma. El protagonista es un arquetipo de la incorrección política: varón, blanco, heterosexual, rico y católico, un señorito sevillano vividor y cínico, al que las circunstancias colocan en la Secretaría de Estado del Vaticano, el núcleo duro del gobierno de la Iglesia, en labores secretas. Un James Bond capillita. Pero ese protagonista tiene una réplica en tiempos actuales, un cura-guerrillero que, tras escapar de la matanza de jesuitas en El Salvador, vive escondido en el Vaticano, bajo la tapadera de trabajar en la canonización de Pío XII. El cura entra en contacto con el James Bond capillita, ya anciano, que le lleva en un fascinante viaje al pasado.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cubierta y diseño editorial: Éride, Diseño Gráfico

Primera edición: octubre, 2022

edición eBook, febrero 2024

La tumba del Papa

© Luis Reyes Blanc

© Éride ediciones, 2022

Éride ediciones Espronceda, 5 28003 Madrid

ISBN: 978-84-10051-30-0

Diseño y preimpresión: Éride, Diseño Gráfico

eBook producido por Vintalis

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

Luis Reyes Blanc

(Albacete, 1945) es licenciado en Derecho, escritor y periodista. Durante su larga trayectoria en la revista Tiempo y los diarios El País, Informaciones y Madrid ha sido corresponsal de guerra en ocho conflictos y enviado especial en más de cincuenta países, especialmente de Oriente Medio y África. Ha servido con la ONU y la Unión Europea en procesos de paz en América Central, Palestina y los Balcanes.

Entre otras obras ha publicado Movimientos de liberación de Africa (1973), IRA, 60 años de guerrilla (1976), Liborioo la mala vida de Efraín Domínguez (Premio Albacete de Novela Negra 1998), Viaje a Palestina (Premio Grandes Viajeros 1999), Historias del África perdida (2001), Cartas de Orán (2002), El Camino Español (2006), El Cardenal-infante, bio-grafía en siete retratos (2012), Retrato de Familia (2018).

DEDICATORIA

A Presen y Antonio, gourmets del thriller.

AGRADECIMIENTO

Este libro no existiría si no fuera por un viaje, el más sugestivo de todos los que he hecho a Roma, en el que mi viejo amigo Alex, sabio y erudito en asuntos romanos, nos enseñó a Marisa y a mí una Roma virgen de turistas, incluida la necrópolis subterránea donde estaba la tumba de S. Pedro, entonces desconocida para los visitantes.

Tampoco habría visto la luz sin los afanes que se ha tomado mi hermana Marta para que fuese editado.

CAPÍTULO PRIMERO. Congregación para las Causas de los Santos

Roma, 2001.

— El polaco le ha dado un tirón de orejas.

No podía evitar este comentario irreverente cada vez que veía al padre Gumpel tras despachar con el papa, y es que su rostro ceniciento, casi cadavérico, se teñía de un trazo de rojo en la parte superior de las orejas, le hubiera echado un rapapolvo el polaco o le hubiera felicitado. La veneración casi idólatra del padre Gumpel hacia el papa le provocaba una subida de tensión cada vez que se encontraba en su presencia.

—Suárez, por favor, venga a mi despacho —dijo el padre Gumpel al pasar junto a mi mesa—. Tengo un trabajo especial para usted.

En cuanto cerré la puerta tras de mí se explayó:

—He tenido una reunión muy intensa con el santo padre. —¡Pobrecillo! Quería decir que el polaco lo había baqueteado a fondo—. Su santidad quiere, necesita, exige que avancemos en la causa del venerable de Dios Pío XII. Su santidad intuye que le queda poca vida, Dios sea loado, y me pide, «de rodillas se lo imploro» ha llegado a decirme, figúrese cómo estaría yo... ¡Me pide que termine de una vez la positio!

Gumpel estaba realmente desolado. Una cosa es que nos hubiera resultado fácil engañarle —ya explicaré esto— y otra que fuera tonto. No lo era en absoluto. Gumpel se daba cuenta de la inmensa dificultad que tenía aquella causa, y no eran precisamente aspectos burocráticos los que la impedían prosperar. Él podía terminar a toda prisa la positio, y hacerlo de forma brillante y bien fundada académica y canónicamente; la podía leer ante la Congregación Peculiar de Consultores Teólogos y ante la Congregación Ordinaria de Cardenales y Obispos. Estas podían emitir su dictamen favorable, dado el interés personal que tenía el papa en el asunto, y este firmar el decreto de heroicidad de virtudes, que transformaría al «Siervo de Dios» —como se llama al sujeto en la primera fase de la causa— en «Venerable». Luego ya la cosa iba rodada, un milagrito para la beatificación, otro para la canonización y ¡a los altares!

Pero lo que exigía en realidad el polaco eran argumentos para decretar la heroicidad de virtudes de Pío XII, argumentos que se alzaran poderosos frente a la opinión general que le presentaba como un cómplice pasivo de Hitler en el exterminio de judíos. Eso era lo que se estaba buscando desde hacía casi cuarenta años, desde que Pablo VI ordenara desclasificar y publicar los archivos vaticanos de la II Guerra Mundial, encargando la tarea a lo más selecto de la historiografía jesuita.

Argumentos para satisfacer no a las congregaciones citadas, ni al papa, sino a ese coloso ante el cual la Iglesia no sabe tener la contundencia que ha tenido frente a otros poderes históricos: la opinión pública, el poder mediático.

Sin olvidar naturalmente al Estado de Israel, que había puesto el nombre de Pío XII entre los malos en el Memorial del Holocausto de Yad Vashen, y que no iba a ser convencido fácilmente para levantar su veto.

La Iglesia había ido siempre a remolque en este asunto. Rolf Hochhuth había abierto el frente mediático contra Pío XII al publicar su drama El Vicario en 1963, que inmediatamente había llevado a las tablas nada menos que Piscator, mientras que el proceso de canonización de Pío XII no fue iniciado por Pablo VI hasta 1965. Además, Pablo VI tenía sus dudas, todo lo contrario que el polaco, y ordenó ir con pies de plomo.

Ahora había vuelto a suceder lo mismo. El polaco había decidido meterle la espuela al padre Gumpel un año después de que se estrenara Amén, la versión cinematográfica de El Vicario... ¿Cómo luchar frente a Hollywood?

El padre Gumpel me entregó un cartapacio.

—Quiero que estudie estos documentos. Ya sé que no son nada nuevo, pero quizá lo que necesitamos no sea nuevos documentos, sino una nueva mirada sobre ellos. Usted es un reputado historiador, pero además ha sido periodista. Sé que antes de entrar en la Compañía era usted uno de esos reporteros que consiguen... ¿cómo los llaman?

— Scoops. —Me pregunté si no sabría de mí más de lo que aparentaba el padre Gumpel.

—Eso. Bueno, la Causa de los Santos ha tenido trabajando en los documentos secretos de la II Guerra Mundial a los mejores historiadores de la Compañía, a Schneider, Martini, Graham, Blet... ¿No fue este luego su maestro en la Gregoriana?

—Sí. Una lumbrera y un gran maestro.

—Cierto, cierto, los cuatro, los cuatro lo eran. Pero no consiguieron nada... —Vaciló buscando la palabra, como si pretendiera adaptarse a un nuevo lenguaje—. ¡Contundente! Inténtelo usted con una metodología menos académica. Husmee como un perro de la prensa —decididamente había adoptado lo que al pobre padre Gumpel le parecía un lenguaje agresivo—. Le voy a dar a usted absoluta libertad de acción y los fondos que hagan falta. Muévase, viaje a donde le parezca oportuno, busque testimonios. Estos informes que le doy fueron considerados intrascendentes o no fiables por Schneider y los otros, pero no los mire como un historiador académico, sino como un policía, un leguleyo, un analista de contraespionaje.

Me conmovió un poco la entrega con la que aquel viejo jesuita confiaba en mí. En realidad sería más honesto que yo trabajara en esta causa como abogado del diablo, estaría más de acuerdo con mis convicciones. En la Iglesia los partidarios de Pío XII y de Juan XXIII forman dos facciones tan irreconciliables como en España los del Real Madrid y el Barcelona, y yo soy juanista a muerte, por tanto no tengo ninguna simpatía por Pío XII. Desde luego no creo que merezca subir a los altares, aunque comparado con el polaco resulta una figura grandiosa en su sequedad.

Sentí deseos de ayudar al pobre padre Gumpel, aunque sabía que sería prácticamente imposible. El material que me había dado, si era lo que yo creía, apestaba. No obstante decidí estudiarlo con toda minuciosidad, y seguir las pistas que desentrañara, como me pedía el relator. Al fin y al cabo era mi trabajo, un trabajo que me permitía vivir muy confortablemente en Roma, circunstancia que a mi edad ya no querría cambiar por nada. Que me perdone Dios, pero la perspectiva del martirio que asumí hace treinta años ya no me seduce.

* * *

Se preguntarán ustedes qué hace alguien como yo, que habrán advertido que soy algo cínico, en la Congregación para las Causas de los Santos, el organismo de la curia donde es necesaria más fe para trabajar, puesto que nuestra materia es la santidad, las curaciones milagrosas, los prodigios fuera de los razonable que permiten subir a un candidato a los altares. En principio fue un refugio, un escondite, cuando mi vida estaba seriamente amenazada. Luego se convirtió, como he dicho, en un delicioso modus vivendi, el mejor de los trabajos. Tener a mi disposición la Biblioteca Vaticana y los Archivos Secretos, es encontrar El Dorado para un historiador; moverme a placer entre las más maravillosas obras de arte sin público —gracias a Dios los museos vaticanos cierran temprano— una bendición cotidiana. Pronto me convencí de que la providencia me otorgaba esto en compensación de los años de dura lucha donde pasé los padecimientos de la pasión.

Al principio de estar aquí sentía miedo de perderlo, temía a la sombra alargada de la CIA. No pensaba que fuera a enviar a un asesino profesional a acabar con mi vida, la CIA no trabaja así, pero recelaba que le hiciera una filtración a algún periodista sediento de sangre, que publicase algo de mi verdadera historia, y que al enterarse el polaco me echara con cajas destempladas. Ahora ya no tengo ese temor, realmente creo que he caído en el cementerio del olvido, y me alegro de este entierro que otros encontrarían insoportable. Y cumplo con mi trabajo con toda dedicación, para que nadie tenga quejas de mí.

Abrí el cartapacio, el proceso rogatorio de la causa de Pío XII realizado por los relatores en Múnich en 1972, recogiendo la declaración del general Karl Wolf. ¡Menuda ayuda! Un hombre que había alcanzado el más alto rango en la jerarquía de las SS, comandante supremo de las hordas de la calavera en Italia, condenado en 1962 a quince años de cárcel por la deportación de judíos italianos a los campos de exterminio... Además de criminal de guerra Wolf era un individuo oportunista, que se había librado en Núremberg convirtiéndose en delator de sus compañeros, y que luego había ido capeando varios procesos —solamente cumplió cinco años de los quince a los que le sentenciaron en el último— porque al parecer había sido reclutado por la CIA. Por si fuera poco, también había estado mezclado en falsificaciones y estafas, como la de los Diarios de Hitler. En fin, el puro arquetipo del testigo poco de fiar.

El informe se me caía de las manos. Según Wolff, Hitler le había ordenado a principios de mayo de 1944 que secuestrara al papa. En vez de hacerlo, se presentó disfrazado en el Vaticano introducido por el superior de los salvatorianos, el famoso padre Pfeiffer, para advertir a Pío XII. Cuatro semanas después los nazis se retiraron de Roma y pasó el peligro. Al gran público le encantan estas historias y hay publicaciones y cadenas de televisión que se las ofrecen sin parar, pero cuando tropiezas con ellas son una ofensa para un historiador. ¿Cómo creer que a principios de 1944 un general de las SS fuera a desobedecer a Hitler? Suponiendo incluso que hubiera intentado sabotear la orden de Hitler, Wolf podría haber retrasado su ejecución unos días, pero no cuatro semanas, cuando los alemanes eran amos y señores de Roma. En todo caso, el incumplimiento de una orden así habría supuesto algún castigo para Wolff, pero el Führer lo mantuvo como comandante en jefe de las SS en Italia hasta el final de la guerra.

El padre Pfeiffer, supuesto acompañante de Wolff en la entrevista, sí habría sido un testigo creíble, pero como todo el mundo sabe, el superior salvatoriano había muerto en 1945. Sin embargo, decidido como estaba a hacer lo posible por satisfacer al padre Gumpel, encontré una vía que no se había explorado anteriormente. El nazi Wolff, en 1972, nombraba a otras personas que podrían respaldar su historia, aunque no se había incorporado su testimonio. Seguramente estarían muertas a estas alturas, pero no me constaba y decidí buscarlas.

Las tres personas a las que aludía la deposición del general Wolff eran el doctor Eugen Dollmann, embajador del Reich ante la Santa Sede; doña Virginia Bourbon del Monte, viuda de Agnelli; y don Belisario Ortúñez de Quesada, de la Congregatio pro Negotiis Ecclesiasticis Extraordinarii, es decir, un diplomático vaticano.

Fue la primera vez que conocí aquel nombre, Ortúñez de Quesada, que tanto protagonismo alcanzaría según avanzase en mi investigación.

Colocarme a mí en la Congregación para las Causas de los Santos fue una satisfacción para la alta jerarquía de la Compañía. Meterle un gol al polaco siempre es celebrado en esas esferas, tan irritadas con este papa.

Afortunadamente no soy teólogo, no he dejado rastro escrito de mi implicación con la teología de la liberación, lo que me hubiera valido ser fichado por Doctrina de la Fe, y ese sambenito ya no se borra nunca. Lo mío fue la acción, aunque acción al más clásico estilo jesuita, en la sombra, moviendo hilos, sin dejarme pillar. Pese a eso, si escarbaran en mi pasado en Centroamérica, el polaco se echaría las manos a la cabeza de ver a quién había metido en su casa, pero la Compañía es maestra de muchos siglos en ocultar pruebas y crear personalidades ficticias. Ya san Ignacio hizo pasar por hombre a doña Juana de Austria, a la sazón regente de España por la ausencia de su hermano Felipe II, y la Compañía admitió en su seno a «Mateo Sánchez»… ¡Lo que no habremos hecho!

Hubo que manipular sin escrúpulos a uno de los nuestros, el pobre padre Gumpel, que besa el suelo que pisa el polaco y está entregado a la misión que le ha encomendado. Dios escribe derecho con renglones torcidos: miramos como traidores a los jesuitas pro-Wojtyla, pero en este caso nos vino muy bien esa postura de Gumpel. Con una recomendación suya yo tenía asegurado entrar en Causas de los Santos, porque en esos momentos Gumpel era el personaje más importante de la Congregación, el relator de la causa de Pío XII.

Y engañar al alma de Dios de Gumpel era mucho más sencillo que engañar directamente al polaco. Al fin y al cabo yo soy un historiador especialista en Historia de la Iglesia, y mi tesis doctoral Elcriptocatolicismo inglés en la segunda mitad del siglo XVIII había sido muy celebrada. Así, mi renombre como historiador alcanza a todos los ámbitos de la historiografía eclesiástica, mientras que lo que hice en Nicaragua o El Salvador quedó dentro de los límites de Centroamérica. Si van a cualquier país de allí y preguntan por mí les contarán cosas muy sabrosas —la mitad inventadas—, pero al padre Gumpel ni se le pasó por la cabeza contrastar lo que le decía el padre general en una carta.

Según esta yo era un catedrático de la Universidad Centroamericana en San Salvador, director de la Revista de Historia Mesoamericana, al que convenía sacar de El Salvador porque, tras la matanza de Ellacuría y los demás, cualquier jesuita profesor de la UCA corría peligro de muerte.

Todo era absolutamente verdad en la carta del padre general, aunque no toda la verdad. No decía que yo era el séptimo cadáver jesuita que quería La Tandona, o más bien el primero. Que el coronel Ponce, cuando vio que yo no estaba entre los muertos, dijo: «¡La cagamos, se escapó el peor!». Y que si me libré fue porque esa noche estaba reunido con la Dirección Revolucionaria Unificada del Frente Farabundo Martí, coordinando los aspectos políticos, mediáticos y militares de la Ofensiva Hasta el Tope, que obligaría al Gobierno a sentarse en la mesa de negociaciones con la guerrilla, y daría lugar al proceso de paz de El Salvador.

Pero para la paz todavía faltaban unos años, de momento La Tandona había dado órdenes de busca y no captura, sino muerte, contra mí, y tanto el Batallón Atlacatl como el resto de los BIRI andaban detrás de un servidor. Por no hablar de los paramilitares de los escuadrones de la muerte, que querían hacerme un chaleco. No pude ir al entierro de mis compañeros, aunque eso me rompiera el corazón, no pude ni siquiera exponerme a mandar a alguien a por mi ropa. Con lo puesto me metieron en un barquito de pesca y me llevaron a Nicaragua.

Perdone el lector, cuando recuerdo aquellos tiempos, los más plenos de todos mis años, cuando más intensamente viví la vida, me entusiasmo y no me doy cuenta de que pocos están familiarizados con la guerra civil de El Salvador. Les aclararé que La Tandona era una promoción concreta de la Academia Militar a la que pertenecían los coroneles que asumieron la dirección de la guerra frente a la guerrilla, por lo que por extensión se llamaba La Tandona al estado mayor de la contrainsurgencia. Y los BIRI eran los «batallones de infantería de reacción inmediata», cuerpos especializados en contrainsurgencia creados por los yanquis en la Escuela de las Américas de Panamá, entre los que el Batallón Atlacatl era la unidad de élite. Ah, y «hacer un chaleco» en El Salvador significaba cortarle a uno los brazos a la altura del hombro con una sierra mecánica. Morías desangrado, aunque antes sufrías lo suyo.

Pero no me he puesto a escribir estas páginas para contar mis batallitas en Centroamérica, disculpen la digresión, solo quería exponer mi anómala situación en la Congregación de las Causas de los Santos.

CAPÍTULO SEGUNDO. Secretaría de Estado

Roma, 1938.

—Eminencia, don Belisario Ortúñez de Quesada.

El Secretario de Estado contempló a la visita con la atención que ponía en cualquier persona que llegara a su despacho por primera vez y con alguna más. Mejor dicho, llamemos a las cosas por su nombre, con cierta curiosidad malsana. Pese a que nunca había visto a aquel hombre conocía su imagen, aunque una imagen tan distinta...

Don Belisario, a quien media Roma y toda Sevilla llamaban Beli, era un hombre joven y buen mozo.

Estaría en los veintitantos y era muy alto para ser español, tan alto como el Secretario de Estado aunque no lo pareciese, porque frente a la extremada flacura de este era más bien lleno de carnes, sin llegar a gordo.

Vestía un traje cruzado azul marino que le sentaba como de molde, y corbata de seda negra, naturalmente.

¿Qué español no tenía alguien por quien guardar luto en 1938? Era moreno de pelo pero muy blanco de cutis, y su rostro parecía siempre que iba a iniciar una sonrisa, por lo que todo el mundo decía que era muy simpático.

Lo era.

Sin embargo el Secretario de Estado no podía evitar mirarlo con aprensión, no podía quitarse de los ojos aquella visión de hacía dos años.

La película había llegado en valija acompañada desde Berlín. Se la había entregado personalmente el ministro Goebbels al nuncio apostólico, junto con una carta personal para el Secretario de Estado: Excelencia eminentísima: Conociendo su interés por los asuntos de España, me permito enviarle una copiade esta película, que la UFA ha adquirido para utilizarla en sus noticieros. Este documentalnorteamericano es de tono claramente favorable a la República, pero recoge escenas que, como verá,delatan sin ambages la perversidad de la dictadura que rige en la España roja y bastan para justificar anteel mundo la intervención del Reich en esta cruzada contra el comunismo y el liberalismo judío y en defensade la religión. V.E. puede utilizar este material como tenga por oportuno. Firmado, Joseph Goebbels.

Había hecho que le proyectaran aquella película después de terminar su larga jornada de despacho. Una mala decisión, porque no le había dejado dormir aquella noche. El clímax del documental era el saqueo de un convento de Málaga, y su figura estelar un energúmeno que sobre el mono de miliciano se había colocado dos o tres casullas riquísimas y se cubría con un bonete de cura echado sobre la oreja, como la montera de un chulo. Llevaba terciado un morral muy abultado, que podía adivinarse repleto de vasos sagrados, pero el sacrilegio peor, la estampa que hirió profundamente la sensibilidad y la conciencia del Secretario de Estado, es que en la mano izquierda llevaba un precioso crucifijo de marfil de grandes dimensiones, y en la derecha una pistola que apoyaba en la sien de Jesús. Aunque la película no recogía el sonido ambiente, el miliciano iba hablando entre risotadas y se podía adivinar lo que decía: que le iba a dar el paseo a Cristo.

Ese rostro de muecas obscenas, sucio y barbudo, era el que ahora, rasurado y bien oliente, se inclinaba a besarle el anillo en una reverencia perfecta, sin afectación ni envaramiento: el de Belisario Ortúñez de Quesada.

Sobreponiéndose a la repugnancia, el Secretario de Estado tuvo palabras amables para aquel dilecto hijo de la Iglesia, se interesó por su salud, tan comprometida, le preguntó por la familia, a la que recordaba con deferencia, especialmente a su señor tío el cardenal… Le hizo un par de recomendaciones relativas a su estancia en Roma y, por fin, pronunció la fórmula clave que podía significar el inicio de una carrera en el más antiguo dicasterio romano:

—¿Y qué podemos hacer por usted hijo mío?

—Mi vocación sería servir a la Iglesia en la Congregatio pro Negotiis Ecclesiasticis Extraordinarii, Eminencia.

—Encomiable vocación. ¿Qué lenguas habla?

—Italiano, francés e inglés, aparte del español. Y un poco de alemán.

—¿Latín?

—Me defiendo bien, estuve dos años en el Pontificio Seminario Minore.

—¿Por qué lo dejó?

—Por problemas de salud.

El Secretario de Estado sintió una involuntaria simpatía hacia su visita. Él mismo no había podido aguantar el seminario, pero no había renunciado a su carrera sacerdotal, había logrado una dispensa especialísima para residir en su casa mientras seguía los estudios eclesiásticos. Cuando el abuelo de uno había recibido de Pío Nono los principados de Acquapendente y Sant’Angelo del Vado, se conseguían esos privilegios. La familia Ortúñez de Quesada podría haberlos obtenido también, pensó el Secretario de Estado, pero si Dios no había querido que don Belisario fuese ordenado... En todo caso, aparte de lo que le habían contado de aquel hombre, sintió casi sin querer una confianza intuitiva en que sería un buen servidor de la Iglesia.

Sin embargo, no estaba en la forma de ser de Su Eminencia mostrarse espontáneo ni entusiasta, por lo que cerró la audiencia con un nada comprometido:

—Veremos qué se puede hacer. De momento es preciso que recupere la paz... Ya sé que le dieron de alta hace casi un mes, pero las heridas de su alma eran profundas, por lo visto. Le aconsejo que se tome unos días de retiro espiritual en la Casa de Ejercicios de San Cosme. Está junto al Lago Albano, un lugar delicioso donde no oirá una voz humana, solo la de Dios y la de los pájaros. Mi secretario lo arreglará. Y ahora vaya con Dios.

Beli dejó el Palacio Medieval, sede de la Secretaría de Estado, y salió a la Plaza de San Pedro por las Puertas de Bronce. Acortó por la Via della Conciliazione y el Palazzo Torlonia hasta su residencia en Borgo Sant’Angelo. Estaba viviendo en una residencia regentada por hermanas carmelitas en los aledaños de Santa María in Traspontin, donde alquilaban unas habitaciones amplias, luminosas, con vistas al Castel Sant’Angelo. Allí las monjitas le daban un trato mejor que el que recibía don Alfonso XIII en el Grande Albergo, y por supuesto era más barato. Aunque los huéspedes tenían que recogerse antes de las diez de la noche, a él le habían dado una llave para que volviese cuando quisiera. No todos los residentes habían salvado a cinco monjas de una suerte peor que la muerte.

De todas formas estaba pensando alquilar un pied-à-terre en el Largo dei Librari, para las veladas que no podían aprobar las monjitas, por indulgentes que fueran. Beli era un católico devotísimo, pero a la española, tenía manga ancha para las debilidades de la carne. Anchísima.

Al entrar en el convento la hermana portera le entregó la correspondencia. Había un sobre grande con el membrete de la embajada de España ante la Santa Sede: un tarjetón para invitarle a una recepción en Palazzo Spagna. Una nota de la Sastrería Caraceni, le avisaba que podía ir a la segunda prueba de los trajes que había encargado. También había una tarjeta de agradecimiento de la princesa Torlonia —¡Qué pesada!—, por las flores que le había enviado por su cumpleaños, lamentando que no hubiera podido ir al almuerzo de celebración «viviendo tan cerca». Beli era muy abierto en sus relaciones. Como le dijera una vez Alfonso XIII a un príncipe indio que se felicitaba de haber sido agasajado por el Rey de España, «Todo el mundo sabe que frecuento a mucha gentuza». Un juerguista como el sevillano ligaba con tahúres, putas y gente del bronce con toda cordialidad, pero sin embargo mantenía escrúpulos de rancia nobleza frente a los parvenus de la aristocracia. Los Ortúñez de Quesada eran un linaje que se remontaba a las Navas de Tolosa, mientras que los Torlonia descendían de un mercachifle que a finales del XVIII tenía un tenderete en las escaleras de Piazza de Spagna, de modo que Beli no hacía caso de las llamadas de la princesa, que por cierto le asediaba. Entre las viejas familias romanas que Beli consideraba sus iguales —y viceversa—, los Torlonia eran mirados por encima del hombro, sin que les valiera, más bien al contrario, haber juntado la más soberbia colección de escultura clásica en manos particulares.

Todas esas mundanidades tendrían que esperar. La oficina del Secretario de Estado era de una eficiencia notable, no le habían dejado salir sin arreglarle el retiro espiritual aconsejado por Su Eminencia.

Al día siguiente tenía que presentarse en San Cosme.

—¿Va a cenar aquí don Belisario? Si no quiere en el refectorio, le subimos la cena a su habitación. —

Le ofreció sor Angélica.

—No, muchas gracias hermana. Tengo un compromiso esta noche.

Tenía que coger fuerzas para la semanita oyendo cantar a los pájaros que le había organizado el Secretario de Estado.

Las vistas sobre el lago Albano eran soberbias y en aquella Casa de Ejercicios se comía aún mejor que con las monjas, porque tenían un huerto mucho mayor y ganado propio. El rector le tomó por banda desde que llegó, pretendiendo sacarle en una semana lo que en la clínica había costado meses. Beli era muy consciente de que el Secretario de Estado lo había mandado allí para eso, para que le evaluaran espiritualmente, pues no se fiaba de la evaluación psicológica de un establecimiento dirigido por un psiquiatra judío.

Sintió la tentación de decirle al rector «Ave María Purísima, deseo confesar mis pecados». A ver cómo se las arreglaba si se acogía al secreto de confesión… Pero reprimió el impulso, a Beli le gustaba mucho enredar y reírse de los listos, pero ahora le convenía ser un corderito, que Su Eminencia recibiera un buen informe de la Casa de Ejercicios y le admitiese en Asuntos Extraordinarios.

Tenía urgencias de variada naturaleza para lograr eso. En primer lugar la urgencia económica, Beli estaba sin blanca. Como les sucedía a tantas familias de la clase alta, a los Ortúñez la guerra les había supuesto quedarse sin ingresos. ¿De qué servía poseer la mitad de los olivares de Jaén, si Jaén estaba en manos de los rojos? Los Ortúñez se habían vuelto pobres, aunque mantuviesen el tren de vida de ricos, con sus mansiones, sus criadas, sus invitados. —Tenían de refugiados a cinco parientes y dos amigos, fugitivos de la zona republicana—. Todo eso a base de crédito, porque la abuela había dicho que con las joyas cuidadito, que no se malvendía ni una.

Pero dinero contante y sonante, duros, en su casa no lo tenía nadie, salvo la Brígida, una criada vieja que le había dado quinientas pesetas cuando se vino a Italia. Beli no sabía quién había pagado los muchos meses que estuvo en la clínica, suponía que lo habría arreglado el cónsul italiano de Sevilla. En la residencia de las monjas aún no había pagado nada, ni pensaba de momento, y mucho menos pensaban las hermanitas presentarle factura. Los zapatos de Gatto, los trajes de Caraceni y los caprichitos de la Shop Bulgari de Via Condotti, todo a cuenta… Pero en algún momento se hartarían los acreedores y, no es que fueran a meterle en la cárcel por deudas, pero cortarían el suministro.

Así que a sus veintitantos años se veía por primera vez en su vida en el trance de trabajar. Pero es que había otra razón. Hasta la guerra Beli había sido un señorito juerguista y estaba tan contento, no necesitaba otra cosa. Pero aquellos meses en Málaga le habían cambiado. La acción le había emborrachado, el peligro le había convertido en adicto, de hecho había terminado como alcoholizado y había necesitado la desintoxicación en la clínica.

Ahora sentía la necesidad de hacer algo. No algo como lo que había hecho en Málaga, ni hablar de volver a la guerra de España, esa droga no debía volver a probarla, pero tenía que hacer algo… algo notorio. El servicio diplomático en Asuntos Extraordinarios del Vaticano le vendría como anillo al dedo, en Italia se hablaba de una guerra europea inminente y la Iglesia tendría que navegar por una galerna, con su famosa diplomacia supliendo la falta de ejércitos, la inteligencia frente a la fuerza... Beli quería estar en esa nave.

Además, Beli quería llamar la atención y satisfacer al Secretario de Estado, porque según su tío sería el próximo papa, y a Beli le pirraba pensar que un papa contase con él. Eso supondría una gran carrera, de modo que abrió su alma al rector de la Casa de Ejercicios y le contó al buen cura todas las cosas que habría querido oír sobre su extraordinaria experiencia de infiltrado en Málaga y lo que vino luego.

* * *

Sevilla, 1937.

Cuando terminó lo de Málaga, a Beli lo habían recibido en Sevilla como si fuera La Macarena, se le comparaba con los heroicos mártires cristianos de Roma, con Pimpinela Escarlata y con Errol Flynn, según lo hicieran curas, señoras o chicas jóvenes, los caballeros decían simplemente que tenía unos cojones que se los pisaba... Recibió los agasajos con buen talante al principio, pero llegó un momento que se sintió obligado a hacer otra cosa que paseos triunfales por saraos y cafés, porque la guerra no había terminado, ni mucho menos. Todos sus primos y amigos se habían ido al frente, no encontraba gente de su edad para las juergas más que entre los aviadores de la Legión Cóndor de La Tablada; como alemanes que eran bebían brutalmente y cantaban coralmente, pero eran bastante esaboríos… De manera que entre la llamada del deber y el tedio se sintió empujado a incorporarse a las gloriosas fuerzas nacionales, naturalmente como alférez provisional.

Cuando llegó a su unidad de destino, el comandante del batallón le sometió a la prueba de tiro. El capitán Moreno pensaba que un oficial de infantería tenía que tirar bien con pistola o no valía para eso, mejor que se fuera a artillería, y examinaba de la materia a todos los pipiolos que le mandaban de alféreces. Les hacía disparar dos cargadores contra un gorrillo de miliciano, un chapiri rojo y negro de la FAI que ponía sobre un palo, y evaluaba no solo la puntería, sino la seguridad con que se disparaba, la facilidad con que se cambiaba el cargador, la firmeza al montar la pistola... Era muy psicólogo el capitán Moreno, aunque no supiese lo que era eso.

El recién llegado alférez Ortúñez de Quesada estaba mucho más vivido que la mayoría de los alféreces provisionales, y además venía con valor acreditado, la Cruz del Mérito Militar y una recomendación personal de Queipo de Llano, pero el capitán Moreno no hizo excepción con él. Antes del 18 de julio era un chusquero que llevaba quince años en una Caja de Reclutas, pero la gloriosa cruzada le había dado la oportunidad de su vida, tener un mando de tropa, y como en la guerra la gente se muere mucho y el escalafón corre, había pasado de mandar una compañía a mandar un batallón. Allí se sentía Dios y se hacía lo que a él le daba la gana.

El alférez Ortúñez tuvo por tanto que pasar por la prueba, aunque nadie lo hizo en un ambiente más simpático, todos los oficiales mirándole con admiración y el capitán Moreno palmeándole la espalda.

Llegaron ante el poste donde habían puesto el gorrito de miliciano, que se alzaba delante de una tapia en la que se veían unos desconchones característicos. No eran solo por las pruebas de tiro, allí habían fusilado a más de un rojo atado al poste.

En cuanto vio el escenario a Beli se le hizo un nudo en la garganta, pero la crisis llegó en el momento en que empuñó la pistola y apuntó al blanco. La sensación física de sentir el dibujo de la culata en la palma de la mano, mojada de sudor, despertó los fantasmas de los meses pasados en Málaga. De pronto se le cayó encima toda la violencia que había tenido que ejercer sobre sí mismo para decir tanta blasfemia y cometer tanto sacrilegio, todo el miedo que había pasado cada vez que entraba en la cárcel a sacar una monja, teniendo encima que hacer bromas, toda la tensión de llevar esa doble vida de miliciano comecuras y salvador anónimo... Y luego la amargura de que los suyos le tomaran por lo que había aparentado, la impotencia ante el consejo de guerra sumarísimo en el que no le dejaron hablar y explicar quién era de verdad, la inesperada solidaridad que sintió con sus compañeros de celda, que hasta el día de antes eran sus enemigos temibles pero se habían convertido en compañeros de desesperanza, cada cual recordando a su madre, a sus hijos, exhibiendo sin vergüenzas su dolor... Y aquellas cotidianas madrugadas de pánico insoportable, el ritual de aquella lotería sádica, cuando formaban todos los sentenciados a muerte en el patio, nombraban a dos o tres y los fusilaban allí mismo, dándoles veinticuatro horas más de vida y de miedo a los demás.

Hasta que un día lo nombraron a él y lo ataron a un poste igual que aquel contra el que ahora apuntaba su pistola.

Es reglamentario que haya un sacerdote en los fusilamientos para darle los últimos auxilios al condenado, aunque el cura de la prisión no se molestaba en intentarlo. En las dos primeras ejecuciones que atendió los reos lo mandaron a la mierda y decidió que un rojo no le hacía a él un desplante por tercera vez, que se fuesen todos derechos al infierno que era lo que merecían. ¡Menudo era el páter don Remigio, que se había hecho la Guerra de África de capellán de la Legión! Al fin y al cabo no había pedido incorporarse a aquel puesto en la cárcel de Málaga por caridad, sino por todo lo contrario, para ver cómo acababan con aquella ralea de asesinos. Pero hete aquí un rojo que se rajaba y pedía a gritos confesión. Seguro que lo que quería era ganar tiempo, aunque al páter no le quedó más remedio que acercarse con el ego te absolvo…