Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

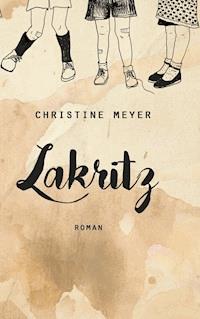

Lakritz beschreibt im Milieu einer kinderreichen Arbeiterfamilie das Leben eines heranwachsenden Mädchens im Ruhrpott.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 592

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Das Leben im neuen Haus

Waschtag

Die Mahlzeiten

Der Einkauf

Zuhause

Meine Einschulung

Schulfreundinnen

Kirche und Kommunionunterricht

Erholungsheim

Technische Errungenschaften

Verwandtschaft

Freundschaften

Spiele

Der erste Fernseher

Familienzuwachs

Wochenende

Nachbarschaft

Weihnachtszeit / Feiern

Krankenhaus

Zahnarztbesuche

Unfälle

Aquarium

Unbeliebte und verbotene Freundschaften

Lottogewinn

Fahrradtour nach Grafenmühle

Ein neues Baby

Volksschule/Hauptschule

Besuch aus der DDR

Freunde in der Nachbarschaft

Vom Umgang mit Autoritäten

Geburtstage

Sportverein

Mädchen, die pfeifen ...

Vaters Arbeitsunfall

Noch ein Junge

Raumnot

Reise mit der ganzen Familie

Vorwort

Bei der Sterbebegleitung meiner Eltern wurde mir bewusst, welche Lebensleistung sie vollbracht haben. Genau genommen unfassbar, haben sie es doch geschafft, fünfzehn gemeinsame Kinder großzuziehen. Vater, ein geborener Rheinländer und Mutter gebürtig aus Mecklenburg schienen sich dabei ideal zu ergänzen.

Der Begriff des Kinderreichtums ging zu Beginn der 60er Jahre einher mit der Vorstellung von Asozialsein. Schon früh bekamen wir als Kinder deshalb Zurückhaltung auferlegt, wenn es um Familieninterna ging. Vor Erschrecken geweitete Augen. der stets gleiche, spitze Schrei, Unverständnis und Kopfschütteln bei der Frage nach der Anzahl der Geschwister brachten mich schon lange nicht mehr aus der Ruhe.

Die Kunst bestand nun darin, eine Nische für sich selbst im komplizierten Dickicht der Familie zu entdecken und in diesem Wirrwarr der Großfamilie nicht unter zu gehen. Der ständig cholerische Vater und die in Rätseln sprechende Mutter machten dieses Unterfangen, das große Geheimnis des Erwachsenwerdens nicht gerade leichter.

Lakritz, die schwarze, oftmals salzige und dann wiederum auch unvergleichlich süße, aber immer herzhafte Köstlichkeit hat viel gemein mit meiner einzigartigen Kindheit im Kohlenpott.

Allzu gut ist mir in Erinnerung geblieben, wie oft alle Hausfrauen in unserem Viertel wie verabredet zur Wäscheleine rannten, um wenigstens einige Wäschestücke vor dem regelmäßig abgelassenen Dampf der nahen Kokerei zu retten, der gespickt mit hartnäckigen Russpartikeln sich so elendig schlecht entfernen ließ.

Meine Eltern hatten gegen Ende der 50er Jahre ein Reihenendhaus mitten im Ruhrpott erworben und wir bezogen es, damals mit acht Kindern schon als größte Familie weit und breit.

Zu der Zeit wurden im Bergbau händeringend Arbeitnehmer gesucht und so fand mein Vater Arbeit „auf“ der Zeche Jacobi in unmittelbarer Nähe unseres neuen Reihenendhauses. Dazu gab er seinen geliebten Job als Klempner und Installateur auf. Aber das Haus musste abgezahlt, die Kinder satt werden – die Arbeit „unter Tage“ wurde gut bezahlt.

Wenn ich an meine Mutter zurückdenke, sehe ich sie stets im wohlgerundeten Zustand vor mir. Nach dem Motto: Wo acht Kinder satt werden, werden auch neun Kinder satt usw., Familienplanung schloss die katholische Kirche kategorisch aus, deren Grundsätze mein Vater mit Inbrunst bedingungslos vertrat. Mutter, eine in sich ruhende, norddeutsche, gefühlsmäßig leicht unterkühlte Frau fügte sich dem katholischen Diktat.

Die Kriegswirren hatten meinen Vater nach Mecklenburg verschlagen, Mutters Zuhause lag in der Nähe von Schwerin. Als es die politischen Verhältnisse in der russischen Besatzungszone gerade noch zuließen, flohen meine Eltern in einem Ruderboot über die Trave. Noch heute bin ich dafür dankbar.

Meine älteste Schwester, schon geboren beim Start in das Leben im Westen, brachte die Eltern mit ihrem Hungergeschrei in arge Bedrängnis.

Als sechstes Kind geboren, fast mittig in der Geschwisterreihe erzähle ich aus der Perspektive eines eigenbrötlerischen Mädchens vom Alltag und den Besonderheiten in einer Großfamilie im Ruhrpott der 60er Jahre. Die schwierige persönliche Gradwanderung, sich selbst von der großen Familie frei zu schwimmen, dabei oft missverstanden zu werden und dennoch seinen eigenen Weg zu finden, steht stets im Vordergrund.

Ich versuche, dabei den wortkargen, direkten Ton, der die Menschen im Revier so unvergleichlich liebenswert macht, zu treffen.

Unser neues Zuhause mit Reihenhäusern am Rande einer Großstadt zog Menschen aus ganz Deutschland an, sodass wir nicht in einer traditionellen, gewachsenen Bergarbeitersiedlung wohnten, wo seit Generationen die Männer unter Tage arbeiteten, sondern dort, wo Zugezogene eine gut bezahlte Arbeit suchten.

Das Leben im neuen Haus

Beinahe ehrfürchtig betrachtete ich die von kräftigen aufliegenden, fast schwarzblauen Adern durchzogenen Hände meines Vaters, die gerade noch federleicht in meinen Händen lagen und im nächsten Augenblick schon wieder unruhig in der Luft imaginäre Fliegen fingen, bevor sie kraftlos auf dem zerschlissenen Bettzeug landeten. Angeschlossen an seine durchscheinenden Venen schaukelte im Takt dazu der Tropf mit Morphium in einer trüben Flüssigkeit am silbrig glänzenden Fünferhaken.

Schwester Elisabeth, so konnte ich dem Namensschild entnehmen, das schräg angebracht über der Hühnerbrust baumelte, eine frühere Nachbarin aus der Siedlung, immer noch mit abgeknabberten Fingernägeln, schaute regelmäßig nach, ob die Dosierung auch reichte. „Ne Tine“ schüttelte Lissbett eifrig ihren Kopf mit altmodisch dauergewellten Locken, „Schmerzen muss heute keiner mehr haben.“ Peinlich berührt wich sie meinem Blick aus, nachdem ich ihre wieselflinken Finger beobachtete, von deren Fingernägeln in unterschiedlich großen Placken der pinkfarbene Nagellack abblätterte

Ihr aufopfernder Eifer entsprang einer großzügigen Spende, die Margarethe ihr in weiser Voraussicht zusteckte, als Papa in das Krankenhaus eingeliefert wurde, in dem unsere Mutter alle sechs jüngsten Geschwister gebar und scheinbar unseren Vater immer wieder zum stolzesten unter den werdenden Vätern machte.

Thomas, mein um ein paar Jahre jüngerer Bruder fasste mit seinen schwieligen, von harter Arbeit gezeichneten Händen in Vaters ausgemergeltes Gesicht und versuchte es sachte zu streicheln. „Ja, Vatter, jetz iset soweit – aber ich hab dat Gefühl, datte irgendwatt noch loswerden muss!“ Wenn Thomas von Gefühlen sprach, wurde ich sofort hellhörig, denn ich kannte niemanden, der seine Gefühle so gut verbergen konnte wie er. Unsicher lächelte Thomas mich an, wusste er doch genauso gut wie ich, dass schon einige Jahre vergangen waren, seitdem Vater nicht mehr, oder besser für uns verständlich hatte sprechen können. Seitdem Papa versunken war in seiner eigenen Welt, konnte keines seiner Kinder zu ihm vordringen, nicht einmal Ilona mit ihrer fürsorglichen Art. Und als wollte er das bestätigen, entrang sich Papas Brust ein tiefer, trauriger Seufzer.

Schon so oft hatte ich solch abgrundtiefe Seufzer gehört, sie zeigten mir den ganzen Jammer, seitdem Papa im Altenheim lebte. Der Weg über seine Station glich jedes Mal einer Geißelung, wenn die alte Frau Neumann, adrett und hübsch frisiert in aufrechter Haltung in ihrem Rolli auf dem unendlich langen Flur saß und darauf wartete, dass ihre Zimmernachbarn Besuch bekamen. „Nimmse mich mit, nimm mich doch mit! Ich will nach Hause!“

Hastig versuchte ich mich aus ihrer Umklammerung zu lösen. Ihr Blick sagte mehr als tausend Worte.

Verschämt sah ich zur Seite, um meine Tränen wegzublinzeln, als ich den vorwurfsvollen Blick von Sabine, Thomas ersten Liebe, ganz zufällig auffing.

Wie der Zufall es wollte, waren die beiden sich nach diversen Beziehungen und Ehen wieder begegnet und der alten Verbundenheit wegen oder vielleicht auch weil es sich gerade so anbot, direkt zusammengeblieben.

„Da liegt kein Segen drupp“ hätte Tante Irmi sicher gesagt, ja, wenn sie noch leben würde und nicht genau wie alle anderen Brüder Vaters schon lange verstorben wäre. Unser zäher Vater hatte es tatsächlich geschafft, als Letzter der immerhin sechs Geschwister von Bord zu gehen.

Plötzlich fror ich im überheizten Krankenzimmer und fragte mich im Stillen, woran es wohl liegen mochte, dass Thomas immer wieder an derartig gefühlskalte Frauen geriet, wo er doch von uns, seinen älteren Schwestern von Anfang an gehätschelt und behütet wurde.

„Schlenker mit der Kanne nicht so herum!“ Das scharf artikulierte R meiner Mutter wies sie auch noch nach über zehn Jahren des Lebens im Ruhrgebiet als Zugezogene aus Mecklenburg aus.

Wir hatten es tatsächlich geschafft! Der Möbelwagen stand bis in den letzten Winkel gepackt vor unserem leider zu klein gewordenen Reihenhäuschen, unserem muckeligen Zuhause und unser Baby, mein jüngster Bruder Thomas lag im Kinderwagen. Er schlief selig und machte mit seinem Nuckel leise, schmatzende Geräusche, als Mutter mit mir an der einen Hand und dem Kinderwagen an der anderen den endlos langen Fußmarsch zu unserem neuen Haus antrat. Als kleines Stöppcken machte ich mir unentwegt Gedanken darüber, wie es denn wohl werden würde, in diesem leeren, fremden, für meine Begriffe riesengroßen Haus.

Wir ließen eine gewachsene, fröhliche Nachbarschaft in Osterfeld zurück, lauter junge Familien mit jeder Menge Kindern, meinen lieb gewonnenen Freunden.

Traurig dachte ich an mein erstes wunderschönes Kinderfest in unserer Straße zurück. Als Schornsteinfeger verkleidet, mächtig stolz auf die vom Vater selbst gezimmerte kleine Leiter erlebte ich einen überwältigenden Tag, wo sich wirklich alles um uns Kinder drehte.

Ganz versunken in meine schönen Erinnerungen grinste ich über das ganze Gesicht, als mir einfiel, wie ich just bei diesem Fest das erste Mal Verlobung feierte. Sorgsam flochten wir Mädchen aus den Stängeln der Kleeblumen hübsche Ringe, in deren Mitte die Blüte rostrot hervorstach. Tropfen für Tropfen rann Monika lindgrüner Saft bis an die Ellenbogen und tropfte gleichmäßige Pünktchen auf ihren hellen Sommerrock. Schon jetzt konnte ich mir lebhaft Mamas Schimpftiraden vorstellen

Mir nichts, dir nichts biss meine Freundin Britta die saftigen Stängel auf ein gleiches Maß, lachte extra laut, um ihre giftgrünen Zähne zu zeigen und konnte sich nicht wieder einkriegen, wenn einer von den Jungs, meistens Ulli ihr den Vogel zeigte.

„Du hasse doch nich mehr alle!“

Martin, der hübscheste Junge weit und breit mit auffallend grauen Augen und dicken, kringelig ebenholzschwarzen Locken und was am allerwichtigsten war, schon ein I-Männchen, sollte nun mein Auserwählter sein. Ausschließlich Martin kam überhaupt dafür in Betracht, mein glücklicher Bräutigam zu werden. Allein, genauso schnell wie die Ringe verblühten, galt schon am nächsten Tag das vorschnelle Versprechen nicht mehr. Martin bolzte wieder flott mit den Jungs auf der Wiese und ich saß vergnügt mit den Mädels am Wiesenrand und flocht immer noch emsig, diesmal aber Kränzchen aus Gänseblümchen, die hübsch und leicht zugleich unsere Köpfe sommerlich schmückten.

Es war so schön in unserer Straße, dass ich die vertrauten, kleinen Wege jetzt schon vermisste und mich nachdenklich fragte: Wie würde es wohl werden in der Stadt mit dem komischen Namen Bottrop?

Meine streichholzdünnen Beine mussten diese Strecke von gut fünf Kilometern durchhalten. Verdammt und zugenäht – wie sollte ich das bloß schaffen? Selbst das Gesicht Mutters glühte in freudiger Erwartung; sie redete ununterbrochen ohne auch nur einmal tief durch zu atmen. Sprachlos sah ich sie an, sie kam mir auf unerklärliche Weise fremd vor. Sonst war es so gar nicht ihre Art, ohne Punkt und Komma auf mich einzureden. „Wenn wir erst endlich zuhause sind, bekommst du für dein tapferes Durchhalten eine Tasse leckeren Kakao!“ Ich sah in entgegengesetzter Richtung zurück, dahin, wo bis jetzt unser Zuhause lag. Aber die Aussicht auf eigens für mich gekochten Kakao, jedenfalls bildete ich mir das einen Moment lang ein, ließ mich automatisch schneller laufen und achtsamer mit der Milchkanne umgehen.

Mutter lief im stets gleichen Tempo, verlässlich gleichmäßig, fast wie ein Uhrwerk und pustete ständig eine Locke, die sich immer wieder aus ihrem braun gesprenkelten Haarkamm löste, zurück aus der Stirn. Ein bisschen umständlich, wie ich es ausschließlich von Mutter kannte, zog sie, während sie weiterlief mit einer Hand den kleinen, bernsteinfarbenen Kamm mitsamt dem widerspenstigen, weizenblonden Haar zurück, um ihn dann in entgegen gesetzter Richtung stramm fest zu stecken, was gut und gern fünf Minuten lang hielt. Dann ging das gleiche Spiel von vorn los, aber Mutter bemerkte es vor lauter Aufregung nicht einmal.

Allen Unkenrufen zum Trotz zogen wir als erste Familie der gesamten, recht großen Verwandtschaft Vaters in ein eigenes Haus, ausgerechnet unsere Großfamilie, die üblicher Weise so gern von oben herab belächelt wurde. Onkel Wilhelm, mit dessen beißendem Zynismus ich nichts anzufangen wusste, bewohnte zwar am Stadtrand von Düsseldorf ein kleines, ehemaliges Bauernhaus, jedoch wie Vater gern betonte, nur zur Miete. Nichts war schlimmer, als bei Onkel Wilhelm zum Klo zu müssen. Das Plumpsklo lag einige Schritte vom Haus entfernt in einem kleinen, dunklen Verschlag. Meine älteren Geschwister erzählten sich die gruseligsten Geschichten über dieses grässliche, miefende Klo. Peter, unser Großmaul beeindruckte mich am meisten mit der Geschichte über die Rattenplage, die unser nicht zimperlicher Onkel eigenhändig beseitigte. Der ach so mutige Mann spielte sich bei jeder Gelegenheit damit großspurig in den Vordergrund, wenn er in allen Einzelheiten beschrieb, wie er die vor Todesangst quiekenden Tiere in der Falle kurzerhand mit Benzin übergoss und sie anzündete, womit er, und da ließ er keinen noch so kleinen Zweifel zu, ein für alle Mal dieses Problem aus der Welt schaffte. „Dat hättet ihr mal hören sollen, die blöden Viecher schreien wie kleine Kinder!“ Jedes Mal, wenn mein Onkel diese schreckliche Geschichte erzählte, wurde mir speiübel und genauso regelmäßig guckte er von einem zum andern, unbescheiden um Zustimmung heischend.

Dennoch, ich bezweifelte, dass er wirklich alle Ratten erwischt oder sie wenigstens verscheucht hatte. Und so kam, was kommen musste. Nach ausgiebigem Himbeersaftgenuss, dem leckeren Himbeersaft, den niemand so köstlich zubereitete wie Tante Paula, ging ich eines Sonntags nachmittags schon xbeinig auf den allerletzten Drücker zum düsteren Klo, indem sich ganze Völker von dicken Schmeißfliegen vergnügten. Skeptisch betrachtete ich das heraus geschnitzte Herz in der altersschwachen, knarrenden Holztür. Von nahem sah das Plumpsklo noch bedrohlicher aus und stank bestialisch zum Himmel. Wie gerne hätte ich mich auf den angrenzenden Acker gesetzt und gemütlich in der Hocke gepieselt! Aber auf diesem altersschwachen Holzbalken Platz zu nehmen, kam nie im Leben für mich in Frage, das war nun mal klar. Kaum hatte ich diese Alternative bedacht, wurde mir heiß und kalt und so sehr ich mich bemühte, die Beine zusammenzukneifen, konnte ich nicht verhindern, dass langsam aber sicher, erst Tröpfchenweise und dann aber wie ein rauschender Gebirgsbach der eben noch genossene Saft sich seinen Weg suchte. Peinlichst berührt erschrak ich im selben Moment darüber, dass ich dieses Malheur nicht nur mit einer völlig nass gepinkelten Hose bezahlte.

„Iieeh, kumma deine Schuhe sind ja au noch nassgepisst! Die kannse gleich ma auswringen!“ brüllte meine Schwester Moni, maßlos schadenfroh und mit zugehaltener Nase. Sie zeigte mit ausgestrecktem Zeigefinger auf mich, anscheinend richtig zufrieden, dass mir endlich einmal ein solch schreckliches Missgeschick widerfuhr. Warum konnte ich nicht einfach schwupp di wupp im Erdboden versinken? Irritiert guckte ich auf meine völlig durchnässten Schuhe und wunderte mich vor allem darüber, dass von den Schuhen im selben Moment ein wenig Dampf aufstieg.

Zur Strafe, so empfand ich es jedenfalls oder vielleicht auch nur, weil Tante Paula und Onkel Wilhelm keine Mädchen und demzufolge keine Mädchenwäsche hatten, musste ich eine formlose, ausgeblichene Jungenunterhose aus früher wohl grauer Doppelrippbaumwolle von Vetter Herbert anziehen, immerhin trocken, dafür aber mit einem seitlichen Eingriff. Eine Jungensunterbuchse, ich schämte mich zu Tode dafür!

Je näher wir unserem neuen Zuhause kamen, desto sicherer wurde ich und merkte, wie sich mit jedem Schritt Mutters neugierige und freudige Erwartungshaltung auf mich übertrug. Die unbändige Vorfreude, die langsam aber sicher mein anhaltendes Bauchgrummeln vertrieben hatte, gewann bei dem seltenen Wechselbad der Gefühle die Oberhand.

Bis dahin hatte ich während des langen Marsches ausdauernd auf meine abgeschabten Schuhspitzen geguckt und es sah gar nicht danach aus, dass mir meine liebgewordenen und ziemlich abgelatschten Schuhe ein bisschen Sicherheit, auf jeden Fall aber Vertrautheit auf diesem ungewissen Weg bieten könnten.

Dementsprechend unbeachtet schaukelte die Milchkanne wieder einmal heftig an meiner Hand. Erstaunt sah ich hoch und bemerkte, dass wir schon längst den dicken Stein, eine Haltestelle, an der alle viertel Stunde altersschwache Busse mit schwarzrußiger Dieselfahne nach Oberhausen fuhren, hinter uns gelassen hatten.

„Wo bist du denn nur mit deinen Gedanken? Wie oft soll ich dir das noch sagen, Christine? Ansonsten, wenn du die Milch schon unterwegs verschüttest, gibt es eben keinen Kakao.“ Die blaugrauen Augen Mutters blitzten mich gerade lange genug an, damit mir ein für alle Mal klar sein sollte, dass diese Androhung nicht ganz ernst zu nehmen war. Mutter nannte als einzige meinen Namen korrekt, mit auffällig gerolltem R hörte es sich immer ein bisschen fremd an, während ich sonst ausschließlich „Tine“ hieß. Bei uns im Ruhrpott gehörte jeder Name abgekürzt oder zumindest sehr schnell ausgesprochen, bloß keinen Firlefanz. Unvermittelt fiel mir einer von Mamas Lieblingssprüchen ein: „Das R soll rollen wie der Roller auf der Straße!“ und es kam mir so vor, als ob jedes Wort mindestens mit doppeltem R zu schreiben sei.

Fast waagerechte Sonnenstrahlen des späten Herbstes wärmten mir das Gesicht und die Gedanken. Ich ließ Mamas Hand mit den kurzen, schmalen Fingern, die mich immer an Kinderhände erinnerten, abrupt los. Kurz, nur einen Moment lang blieb ich stehen und schloss meine Augen, um zu träumen. Unsere liebe, zuweilen etwas aufgeregte Nachbarin kam mir in den Sinn. Tante Bertram von nebenan versuchte mich aufzumuntern, als der Abschied mir so schwerfiel, dass dicke Krokodilstränen, wie Mama sie nannte, über meine Wangen liefen.

„Warte ma ab, Tine, dat wird sicher richtig toll in euerm neuen Haus! Ich bin schon ganz neugierig, nächste Woche komme ich euch besuchen. Ganz bestimmt!“ Aufgelöst drückte mich die rundliche Nachbarin herzlich und gleichsam linkisch an ihre weiche Brust, der Duft nach Uralt Lavendel, der auch im altmodischen Glaszerstäuber bei Oma Meyer auf der Frisiertoilette stand, kitzelte meine Nase. Versunken inmitten der großen Brust rang ich nach Luft. Tante Bertram schluckte heftig und wischte beflissen mit einem kräftig gestärkten, karierten Taschentuch in meinem Gesicht herum, bevor sie sich ungestüm schluchzend und mit hängenden Armen jäh abwandte und für ihre Verhältnisse rasend schnell verschwand.

Krampfhaft versuchten wir den nicht mehr ganz so langen Fußmarsch durch Rätselspiele zu verkürzen, aber Mutter gelang es einfach nicht mehr sich darauf zu konzentrieren. Irgendwelche Sorgen schienen sie plötzlich zu bedrücken, beharrlich wollte ich sie davon ablenken. Ich sang aus vollem Halse „Hänschen Klein ging allein in die weite Welt hinein...“ das Lied kam mir irgendwie passend vor, aber Mama ging nicht darauf ein, wahrscheinlich gedanklich schon beim Organisieren im neuen Haus.

Kurz vor der Stadtgrenze Oberhausen/Bottrop galt es unausweichlich eine Brücke zu überqueren, die einen Blick auf meterdicke, eindrucksvolle Röhrenkolosse weit unter uns freigab. Mit angstvollem Blick in die Tiefe lief ich automatisch schneller über die Brücke, die mir, sooft und so schnell ich auch später darüber lief, garantiert ein mulmiges Gefühl bescherte.

Gleich schräg dahinter, einen Steinwurf von der Straße entfernt, lag eine lang gestreckte, graue Barackensiedlung mit gewellten Flachdächern, die selbst beim Betrachten aus einiger Entfernung mehr als traurig und irgendwie trist aussah, kein Baum, kein noch so winziger Strauch zu sehen. Vielmehr noch, als Mutter naserümpfend von den „Versehrten“ aus dem Krieg und unendlich vielen, fremden Flüchtlingen erzählte, die dort ihre erste Unterkunft gefunden hatten. Flugs hatte sie anscheinend nur allzu gern vergessen, dass sie selbst dazu gehörte.

„Es ist wirklich nicht zu fassen, ganze Heerscharen von Pollacken sind da untergekommen. Die kannst du schon von weitem erkennen, alle in Räuberzivil, so schreiend bunt wie die Frauen sich kleiden. Ich sag nur eins: Rot, Blau, Pollacksfrau!“ Verblüfft und mit offenem Mund staunte ich darüber, wie Mutter merkwürdig geringschätzig von den Flüchtlingen sprach und es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass sie damit die Vertriebenen und Heimatlosen meinte.

Nach meinem Gefühl konnte es sich nur um irgendwelches Gesocks handeln, zwielichtige Gestalten, von denen wir uns besser fernhalten sollten, um nicht gehörigen Ärger mit den Eltern herauf zu beschwören. Thomas quäkte leise vor sich hin, erschrocken über Mutters anhaltendes Schimpfen. Sie sprach leise auf ihn ein und steckte den herausgefallenen Schnuller in seinen Mund. Wie durch ein Wunder war er sofort wieder eingeschlafen. „Jetzt müssen wir uns aber sputen, Thomas braucht gleich sein Fläschchen!“ Auf Mamas Stirn erschien die steile Falte, die verhieß, dass sie es mehr als ernst meinte.

Gedanken versunken, aber vor allem aufgeregt kamen wir in unserem eigenen Haus an, genau genommen von diesem Augenblick an unser neues Zuhause. Meine große Familie war eine der ersten, die mit Sack und Pack in der neuen Siedlung im Fuhlenbrock einzogen, einem Stadtteil, einerseits von dichtem, immergrünen Mischwald umgeben, andererseits aber auch von mächtig qualmenden Schloten und Kühltürmen der nahe liegenden Kokerei und Zechen begrenzt.

Die neumodernen Reihenhäuser der unfertigen Siedlung unterschieden sich einzig und allein durch karminroten, maisgelben oder moosgrünen Anstrich. Jeweils vier Wohneinheiten bildeten einen Reihenhausblock, wobei eines der beiden Doppelhäuser in der Reihe nach hinten versetzt gebaut wurde, jeder Häuserblock gleich ordentlich und irgendwie langweilig. Wir bezogen ein backsteinrotes, mir schien riesiges Reihenendhaus.

Mein erster Eindruck von unserem neuen Haus, geprägt vom durchdringenden Geruch nach den unterschiedlichsten Farben, Lacken und dem Kleber vom Linoleum, das man in der kompletten unteren Wohnung verlegte, versetzte mich in unglaubliches Erstaunen. Alles roch so fremd, so neu und ich vermisste schon jetzt den vertrauten Geruch nach Erbsensuppe und samstags nach frisch gebackenem Rosinenkuchen aus unserem alten Häuschen, der anscheinend für immer und ewig verschwunden schien. Beim besten Willen konnte ich mir hier eine heimelige Stimmung in diesem neuen, leeren Haus überhaupt nicht vorstellen.

Nur im Bad und auch im Hausflur waren unterschiedlich große, gesprenkelte Fliesen verlegt worden, damit man diese Räume durch ordentliches Schrubben mit reichlich Wasser und Ata, einer Art Scheuersand, den Mama allzu gern gebrauchte, sauber halten konnte. Mit dem lauwarmen Putzwasser wurde dabei nicht gegeizt, ständig kippten meine großen Schwestern mit klatschendem Schwall einen ganzen Eimer Wasser auf die Seifenlauge, die sich dabei immer ein bisschen mehr verdünnte und beim anschließenden Scheuern schließlich den Dreck mit hinausbeförderte.

So schrecklich leer und unbewohnt sah das fremde Haus aus und wirkte vielleicht gerade deshalb unendlich groß, viel größer als unser überschaubares Knusperhäuschen in Osterfeld! Im übersichtlichen, fast kleinen Zimmer neben der Küche, das unser Kinderzimmer werden sollte, hallte es sogar wider, sobald ich auf einem Bein hüpfte oder laut rief: „Wie heißt der Bürgermeister von Wesel?“ Ganz deutlich konnte ich Esel verstehen, ich bildete mir das nicht ein!

Selbst die in kleine, quadratische Holzrahmen unterteilte Haustür bekam in letzter Minute, noch kurz bevor der Möbelwagen eintraf, den letzten Pinselstrich. Die weißgelb gestrichene und somit freundlich einladende Eingangstür verbarg in der zweiten Reihe der quadratischen Rahmen ein kleines Guckloch zum Öffnen, wahrscheinlich eine Sicherheitsmaßnahme, für uns Kinder ohne Zweifel als Aufforderung zum Spielen gedacht. Vorerst hing ein Schild mit der hastig gemalten Mahnung „Vorsicht, frisch gestrichen!“ daran.

Fast andächtig öffnete ich die Schiebeschränke der neuen Einbauküche, ein Möbel, mir bis dahin völlig unbekannt. Eine Küche nach dem Frankfurter Modell, rundherum in Pastellfarben gestrichen, also rosa, hellblau und vanillegelb. Kinder mögen solch eine Farbzusammenstellung und ich verliebte mich sofort darin. Vorsichtig probierte ich die runden, durchsichtigen Griffe aus, um zu testen, ob sich tatsächlich die massive Tür auf den silbernen Schienen bewegen ließ. Kühl und glatt zugleich fühlte sich der matt glänzende Lack an, als die Tür leichtgängig zur anderen Seite glitt. „Finger weg, Christine. Geh mal aus dem Weg!“ Eine steile Falte auf Mamas sonst ebenmäßiger Stirn kündete vom Ernst der Lage und so kam ich ihrer klaren, direkten Aufforderung lieber gleich nach.

Langsam und gleichmäßig ruckelnd kam völlig überladen der Möbelwagen die noch unbefestigte Straße hochgefahren. Moni riss neugierig die Tür auf, als der LKW gerade eben stand. Vater, die restlichen Geschwister und ein paar starke Möbelpacker hopsten nacheinander aus dem hochrädrigen Gefährt. Sie wurden neugierig aus dem Haus gegenüber beobachtet. Unsere neue Nachbarin sah so ganz anders aus als unsere dicke und gemütliche Frau Bertram. Sie stand im kurzen, engen Rock gefährlich wackelnd gerade noch eifrig beim Fensterputzen auf dem Fensterbrett. So wie es aussah, konnte sie es einfach nicht fassen, dass immer mehr Kinder aus dem Möbelwagen zum Vorschein kamen und drückte sich beinahe die Nase an der gerade noch mit geknülltem Zeitungspapier frisch gewienerten Fensterscheibe platt. Im letzten Moment konnte ich noch sehen, dass die gute Frau ins Wanken kam, nach einer starken Männerhand griff, die verlässlich und genauso plötzlich von irgendwoher kam. Ungläubig staunend starrte sie hinüber und schlug vor Entsetzen die andere Hand vor den offenen Mund, bevor sie vom noch nackten Fenster ins Zimmer verschwand. Lebhaft konnte ich mir vorstellen, dass der Ruf der kinderreichsten Familie im ganzen Viertel uns wie Donnerhall vorauseilte.

Ilona und Kathi sangen inbrünstig und gut gelaunt: „Opa fährt den großen Möbelwagen, Papa muss die Waschmaschine tragen, Mama trägt die große Gipsfigur und das kleine Peterchen die Bügeleisenschnur.“ Peter, unser einziger großer Bruder baute sich vor ihnen auf, streckte die Arme kerzengerade Richtung Himmel: „Ihr könnt mich ma kitzeln, dat ich lachen kann. Ha ha!“ Es war wie immer. Der Streithahn Peter, als Junge allein auf weiter Flur musste sich durchboxen zwischen all meinen älteren Schwestern, vier an der Zahl. Kein leichtes Unterfangen!

Voller Neugierde und freudiger Erwartung ging ich im neuen Haus, vorsichtig und gespannt zugleich, auf Entdeckungsreise. „Hömma, dat Haus is ja schön. So ein tolles, großes Haus hab ich ja noch nie gesehn! So viele Zimmer und Treppen und sogar n riesigen Keller ham wer jetzt“ schwärmte Monika mit verschwörerischem Blick. Meine doch immerhin um fast zwei Jahre ältere Schwester Monika kam mir um einiges naiver vor als ich selbst, denn sie war zu jeder Zeit wie geschaffen dafür, sich überaus leicht beeindrucken zu lassen und als wäre das nicht schon genug, auch noch bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Bis auf unser letztes, kleines Häuschen in Osterfeld und Omas klitzekleinem Reihenhaus kannte sie, genauso wenig wie ich selbst, überhaupt keine weiteren Häuser, erst recht keine Zweifamilienhäuser so wie unser neues Haus, gerade mal den kleinen, düsteren Kotten von Onkel Wilhelm, der ziemlich ländlich, etwas außerhalb der Stadt lag und so gar nichts von einem modernen Haus hatte. Aufgeregt lief ich neugierig durch das ganze Haus, treppauf bis zum Speicher, in dessen dunklen Sparren zwei winzig kleine Dachluken ein wenig vom dämmrigen Licht einfingen. Filigranes Spinnweben, hauchfein gewebt in exakt gleichen Abständen erinnerte mich an Peters Zielscheibe, die er breitbeinig, übertrieben angeberisch und doch zugleich ziemlich zielsicher mit Pfeil und Bogen beschoss.

Treppab rannte ich auf glänzend weißgrau gestrichenen Holzstufen, deren frische Farbe unter meinen Schuhen noch ein bisschen klebte und dabei ein schmatzendes Geräusch verursachte, bis in den Keller hinein, wo es noch ein wenig muffig nach feuchtem Mörtel roch. Ein richtiges Badezimmer gehörte zu unserem neuen Häuschen, ich konnte es gar nicht fassen. In der letzten Wohnung kam jeden Samstag die mobile Zinkbadewanne zum Einsatz in die Wohnküche, unser Pullefass.

„Guck mal Ilona, hasse die Badewanne schon gesehn?“ strahlte Peter und so vorsichtig es ging, streichelte er den kalten Wannenrand. An seinen übermütig sprühenden Augen konnte ich die reine Vorfreude ablesen, wie er endlich ein wenig großkotzig, aber doch ausdauernd, das musste ich schon zugeben, in der Badewanne seinem Lieblingsspiel nachgehen konnte: dem Luftanhalten unter Wasser. Peter schaffte es von allen am längsten und es dauerte für meinen Geschmack immer ein bisschen zu lange, bis er endlich wiederauftauchte. „Tja, Mädchen können dat eben nicht so toll wie Jungs!“ „Perlentaucher schaffen es, viele Minuten unter Wasser zu sein, jetz gib ma nich so an wie n Sack Seife, oller Macker!“ Es hatte sich nichts geändert, auch in unserem neuen Zuhause schien Ilona angriffslustig wie immer. „Red kein Blech, du Klugscheißer! Geh stinken!“.

In der alten Siedlung wurde im Sommer die sperrige Zinkbadewanne nach draußen gestellt und mühevoll kaltes Wasser mit Zehnlitereimern eingefüllt, die Arme von den Geschwistern wurden dabei auf dem kleinen Weg zwischen Wohnhaus und Wiese lang und länger. Voller Begeisterung für den aufregenden Badespaß machte es aber niemandem etwas aus, die schweren Zinkeimer zu schleppen. Fasziniert beobachtete ich Peter dabei, wie er geschickt die vollen Eimer bis zur Wanne balancierte, um ja nicht einen Schluck Wasser zu vergeuden. Findig entleerte er den Eimer bis auf den letzten Tropfen und sauste sofort zurück zum Wasseranschluss, den die Männer aus der Siedlung im letzten Sommer gemeinsam draußen an einem Schuppen angebracht hatten. Der Bügel klapperte am Eimer bei jedem seiner Schritte im stets gleichen Rhythmus. „Nich ein Fitzelchen danebengegangen“ lachte mein großer Bruder stolz.

Voller Sorge bat Mama darum, die Sonne ihre Arbeit tun zu lassen, damit das Wasser sich etwas erwärmen könne. „Das Wasser aus dem Hahn ist eisig kalt, Kinder! Wartet noch ein bisschen, soviel Zeit muss sein!“ Wenngleich Franz-Josefs Mutter sehr klar sagte, dass er gar nicht mehr nach Hause zu kommen brauche, wenn er und das setzte sie voraus, sich in dem kalten Wasser erkältet habe, reichte ein Blick auf die Jungs, um zu wissen, dass der Spaß auf der Stelle losging.

Franz-Josef, der Nachbarjunge und Peter liehen sich die neue Kienzle Armbanduhr von Papa aus, ein seltenes Exemplar mit Sekundenzeiger, um exakt die Zeit zu nehmen, wenn sie um die Wette tauchten. Mit Spannung von uns allen Kindern erwartet, gab es verlässlich jedes Mal das gleiche Ritual. Dramatisch einander beobachtend zogen die beiden ihre Strickjacken aus, sie landeten im hohen Bogen weggeworfen irgendwo auf der Wiese. Danach krempelten zwei völlig ungleiche Jungs in aller Ruhe die Hemdsärmel auf und behielten sich währenddessen abschätzend im Auge.

„Ich bin Sieger, ich verliere nie“ deutete ich den Blick von Peter, als er sich zusammen mit Franz-Josef einander gegenüber versetzt vor die Wanne kniete und ihn gleichsam siegessicher und herausfordernd anstarrte, gerade so, als wolle er ihn hypnotisieren. Vor lauter Aufregung hopste ich von einem auf das andere Bein, Moni überlegte laut, vielleicht doch besser vorher noch mal aufs Klo zu gehen. Aber zu spät, der Wettkampf ging in die entscheidende Runde.

Kathi und Ilona gaben die Schiedsrichter, unbestechlich und streng zugleich. Theatralisch hielt Ilona Vaters Armbanduhr an der Schließe hoch und rief jede Silbe einzeln betonend: „Auf die Plät-ze, Ach-tung, fed-dig, los!“ Kaum hatte Ilona die letzte Silbe vom Startzeichen ausgesprochen, tauchten die Jungs gleichzeitig ihre Köpfe unter Wasser, angefeuert von uns Zuschauern, Peter dank familiär lautstarker, vielstimmiger Unterstützung stets im Vorteil. Ängstlich stockte mir der Atem und wie jedes Mal sah ich mich irgendwann außerstande, Peter auch nur einen Augenblick weiter anzuspornen.

Kathi zählte laut die Sekunden im gleichmäßigen Takt, bis auch ihre Stimme sich veränderte und einen ungläubigen Ton bekam, Moni knabberte nervös an ihren Fingernägeln. Derweil zappelte Franz-Josef schon mit den Händen in der Luft herum und musste sich dann wie immer geschlagen geben. „Son Mist, verdammter!“ Übermütig blubbernd tauchte Peter auf und bölkte, tausende kleiner, in der Sonne glitzernder Wassertröpfchen aus dem Haar schüttelnd: „Wusste ich doch, dat du keine ganze Minute schaffs!“ Moni lächelte ein wenig stolz, fast so, als hätte sie selbst den Rekord aufgestellt und rubbelte Peter mit starrem, grauweiß karierten Grubentuch die Haare trocken, keine Rede mehr vom dringenden Geschäft.

Unser neues, modernes Badezimmer, blank geputzt und ausgestattet mit glänzend eierschalfarbenen Wandfliesen, pechschwarz verfugt und damit sicher eine Idee unserer praktischen Mutter. Auf diese Weise blieb das Bad pflegeleicht. Aus demselben Grund wurden schwarz-weiß gesprenkelte, matte und deshalb rutschfeste Fußbodenfliesen verlegt. Beim längeren Betrachten der Fliesen kam es mir so vor, als ob die kleinen schwarzen Pünktchen anfingen zu tanzen und ich guckte vorsichtshalber schnell weg, damit mir nicht kotzspeiübel wurde.

Das altweiße, eckige Waschbecken, auf Hochglanz gebracht wetteiferte mit den hübschen Porzellanknäufen der Wasserhähne, rechts mit blauem, links mit rotem Punkt. Eifrig drehte ich an den Wasserhähnen herum, um sie auszuprobieren. Mutter drückte mir ein Stück duftende, rosafarbene Lux Seife in die Hand. „Gute Idee, Christine, seif mal gründlich deine Hände ab!“

Andauernd standen wir den Möbelpackern vor den Füßen, die sich damit abmühten, uns Kindern die Betten aufzustellen und den Rest der schweren Möbel und Kisten ins Haus zu tragen. Der Arbeitskollege meines Vaters, ein schmieriger, ungepflegter Typ mit kastanienbraunen, fettig glänzenden Haaren und von tiefen Aknenarben verunstaltetem Gesicht, den wir Kinder Onkel Heinz nannten, half dabei mit. Vielmehr nannte er sein Herumstehen Mithilfe. Wenn ich ihn sah, stand er gerade einmal mehr irgendjemandem von den fleißigen Helfern im Weg. Seine ausdruckslosen, schwarzbraunen, irgendwie kiebigen Augen schienen dauernd in Bewegung zu sein. Wann immer er die Gelegenheit dazu hatte, strich er uns mit seinen eklig schweißfeuchten Händen über den Kopf oder den Rücken und grinste schief, beinahe blöde dabei. Wenn Onkel Heinz griente, kam ein völlig uneben mäßiges und schlimm vergammeltes Gebiss zutage. Eine dicke Lücke in der gelblich grünen Zahnreihe ließ mich frösteln und sofort an Mamas mahnende Worte denken: „Zweimal am Tag die Zähne putzen, absolutes Minimum, morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Zubettgehen!“ Mit krauser Nase sah ich angewidert, dass er andauernd auf einem ausgefransten Streichholz herumkaute, das wie festgewachsen an seinen wulstigen Lippen hing. Mein Bauch sagte mir, diesem Kotzbrocken besser aus dem Weg zu gehen.

Endlich gab es für alle Helfer eine Pause. Die fleißigen Männer hatten inzwischen den Umzugswagen leergeräumt, sogar schon unsere schöne Zinkwanne in den Keller verfrachtet und kamen erst nach mehrfacher Aufforderung Mutters in das Zimmer, das einmal unser Wohnzimmer werden sollte. Flott schichteten die Möbelpacker Kisten übereinander, setzten sich darauf und tranken durstig ein wohlverdientes Pülleken Bier. Mutter reichte einen Schwung Leberwurstbrote mit Gürkchen herum, die Männer machten sich hungrig darüber her.

Als wäre es das Natürlichste von der Welt, zog Onkel Heinz meine Schwester Katharina auf seinen Schoß und versuchte sie zu streicheln: „Na, Kleene, willse ma n bisken Hoppe Reiter machen?“ Kathi saß wie festgefroren völlig starr auf den Knien des ekelhaftesten aller Scheusale und schaffte es nicht, sich von ihm loszureißen. Verloren nestelte sie an ihrer Strickjacke, ließ den Kopf hängen, so tief, dass ich mich ernsthaft fragen musste: Sieht das denn keiner von den Erwachsenen, dass Kathi unbedingt Hilfe braucht? Ihre vor Angst geweiteten Augen bettelten ganz eindeutig darum. In Gedanken platzierte ich schon einen Tritt am Schienbein des doofen Kerls. Endlich, endlich, ich hatte schon fast aufgegeben und mir kam es vor, als wäre eine schrecklich lange Zeit vergangen, als schließlich ein fremder junger Mann aus der lähmenden Starre erwachte.

Er war einer von den Möbelpackern, ein freundlicher Mann mit ansehnlichen Muskeln der mir, fröhlich pfeifend und singend sofort aufgefallen war. Buchstäblich blieb ihm der letzte begonnene Pfiff von Hans Albers „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ im Halse stecken. Fassungslos schüttelte er den Kopf über solch widerlich abstoßendes und dreistes Verhalten von Onkel Heinz und einen furchtbaren Moment lang konnte auch er keine Worte dafür finden. Anscheinend wunderte er sich noch vielmehr darüber, dass Vater, unser Papa überhaupt nichts dagegen einwenden mochte und einfach so zur Tagesordnung überging, wie Mama das immer nannte.

Nachdenklich gestimmt und wutrot im Gesicht nahm der junge Mann seine verschwitzte Kappe vom Kopf, streckte sich und ging hoch aufgerichtet, mächtig eindrucksvoll, wie ich fand, auf Onkel Heinz zu. Langsam krempelte er während dessen die Ärmel seines karierten Flanellhemdes mitsamt dem grauen, langärmligen Unterhemd hoch: „Hömma du Dämlack, halt ja deine Fottfinger bei dir, sons krisse gleich eins aufs Maul oder eine geschallert, ganz wie du willst und zwar nich zu knapp, kapierse dat?“ In meiner Phantasie sah ich schon hoffnungsfroh den hässlichen, auffällig kleinen Kopf von Onkel Heinz in der riesigen, geöffneten Pranke des netten Helfers für immer und ewig verschwinden.

Feige, fast schon ein bisschen unterwürfig drückte sich der zweifelhafte Onkel gerade rückwärts aus der Tür mit den Worten: „Nix für ungut, Kumpel, wollt sowieso grad gehen!“ „Dich würd ich nich mit der Kneifzange anpacken und Kumpel is geschenkt, da kannse Gift drauf nehmen. Mach dich bloß aussem Staub, aber dalli!“ Das letzte Wort konnte der junge Mann nur noch heiser hervorpressen, atemlos vor Wut darüber, dass Vater, als ob nichts gewesen sei, sich noch überschwänglich für die angebliche Hilfe bei dem Scheusal bedankte.

„Dat is ja wohl nich ihr Ernst, Herr Meyer, wir malochen uns hier n Ast ab und der Mistbolzen grabscht Ihre Mädchen an! Den haben se ja wohl als Kind zweimal inne Luft geworfen und nur einmal aufgefangen!“ Vater hob die Schultern, ließ sie mit einem „Tja, wat willse machen“ wieder sinken, als wäre das eine Entschuldigung.

Vielleicht lag das an dem unüberschaubaren Berg von Arbeit, aber wie es sich bei späteren Besuchen des anrüchigen Onkels herausstellen sollte, verhielt sich unser Vater seinem Kollegen gegenüber vollkommen unkritisch, böse Zungen behaupteten sogar wohlwollend.

Allein Kathi stand mit flammend roten Wangen verloren vor der Haustür, nestelte immer noch an den Knöpfen ihrer Strickjacke und niemand, wirklich keiner von den Erwachsenen nahm sich die Zeit, sie zu trösten.

Hektisch bezogen Mutter und Klara die Betten, belegten ein paar Brote im Schweinsgalopp, wie Mama das nannte, wenn es wirklich schnell gehen musste. Mutter kochte den versprochenen Kakao, natürlich für uns alle und nach einer flüchtigen Katzenwäsche verschwanden wir Kinder in unseren grässlich braunen Doppelstockbetten.

Der rundherum formlose, ausgeleierte Pepitarock von Mutter zog den Staub beim Auspacken richtiggehend an. Als sie mir an diesem ersten Abend im neuen Haus eine gute Nacht wünschte und sich zu mir herunterbeugte, bedeckte auch ihr Gesicht eine schmierige Schicht von Schweiß und Staub, hastig wischte sie sich schwarze Schlieren an die Schläfen: „Schlaft schön, Kinder und denkt daran, dass der erste Traum im neuen Haus in Erfüllung geht!“

Zum Steinerweichen müde leierte ich unser Gutenachtgebet nur noch herunter, das angedeutete Kreuzzeichen glich eher einem schief gegangenen Versuch, jemandem kurz zuzuwinken, vom ständigen Gähnen unterbrochen: „Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm! Amen.“ Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen galt dem lieben Gott, der es anscheinend ohne große Anstrengung schaffte, aus mir einen frommen Menschen zu machen, wenngleich ich ihn ständig darum bitten, auf jeden Fall aber erinnern musste. Beim besten Willen erinnerte ich mich nicht mehr daran, welchen Traum ich in der ersten Nacht in unserem neuen Zuhause träumte, denn von der langen Wanderung so vollkommen erschöpft, schlief ich im Handumdrehen ein.

Über unserer Vierraumwohnung lag die so genannte Einliegerwohnung, die wir unter Androhung von wüsten Strafen auf keinen Fall betreten sollten, obwohl der stets steckende Schlüssel schon verführerisch dazu einlud, wenigstens und wenn es nur mal eben, ganz kurz wäre, hinein zu lünkern.

Zum nächsten Ersten vermietet an eine Familie mit dem hübsch klingenden, polnischen Namen Olszinski, stand die Wohnung noch ein paar Tage nach unserem Einzug leer. Vater drohte mit der flachen Hand: „Seht zu, dat ihr Land gewinnt, sonst lernt ihr meine Handschrift kennen!“ Meine älteren Geschwister, allen voran Peter, duckten sich, denn sie kannten Vaters Prügel nur zu gut, von Kennen lernen nicht die Spur.

Abseits der vermieteten Wohnung schloss sich auf der gleichen Etage ein Schlafzimmer an, das wir ausschließlich durch eine Tür vom Treppenhaus aus begehen konnten; unser Mädchenschlafzimmer, in dem zwei Doppelstockbetten aus dunkelbraunem Metall standen und eine ganz und gar abgewetzte, braunbeige Schlafcouch. Oma Meyer nannte unsere Bettcouch Diwan, eine zusätzliche Schlafstätte mit schmalen, kirschholzfarbenen Holzbeinen, die schräg angesetzt das Sofa trugen, „Kumma, so krumm wie die X-Beine von Frollein Mietz“ meinte Kathi nach eingehender Betrachtung. Ein glänzender, mittelbrauner von schwarzen winzigen Adern durchzogener, klobiger Kleiderschrank aus Birnenholz, ein Geschenk von irgendeinem Verwandten, stand ausladend dem gegenüber, sodass gerade mal ein schmaler Gang zwischen Betten und Schrank übrigblieb. Das störte mich nicht im Geringsten.

„Pö. Dat is doch Wurst egal, Hauptsache, wir haben unsere Ruhe!“ Unsere ganze ungeteilte Aufmerksamkeit, eine aufregende Mischung aus verschwörerischer Einzigartigkeit und treuer Geheimniskrämerei galt dem wundervollen Spiel mit unseren Zaubertöpfen. Wir Mädchen liebten unsere imaginären Zaubertöpfe, die sich als unser großes, mehr schlecht als recht gehütetes Geheimnis „so dumm“ auf dem Riesenschrank befanden und in unserer Phantasie in Sekundenschnelle die herrlichsten Mahlzeiten herbeizauberten.

„Zaubertöpfe, heute wünsche ich mir son richtig leckeret Brathähnchen!“ schwärmte meine Schwester Monika, ließ ihren Kopf dabei vom oberen Bett herunterhängen und quasselte lustig drauflos. Schnell krallte ich mir das Kopfkissen, um mich dahinter zu verstecken, denn wenn so ein Mund redet, wo einen sonst Augen angucken, ist das schon ziemlich Furcht erregend.

Feuer und Flamme dagegen unsere Erfindungsgabe beim Aussuchen der leckersten Speisen und nachdem wir besonders früh ins Bett gingen, um uns noch ausgiebig lecker bekochen zu lassen, lief mir vor lauter Gier schon das Wasser im Mund zusammen. Auf der Stelle hatte ich den Geruch von kross gebratenen Hähnchen in der Nase, die es nur bei Oma Meyer und ausschließlich an hohen Feiertagen gab.

„Ach nee, dat ham wer doch schon gestern gegessen“ maulte Ilona gelangweilt, betrachtete ihre Fingernägel dabei aufmerksam, gerade so, als würden ihre einmaligen, mit Hingabe perfekt gepflegten und gefeilten Nägel einen außergewöhnlichen Vorschlag parat halten.

„Zaubertöpfchen, seid so lieb und kocht die zu und zu leckere Weihnachtssuppe, ne?“ schlug Kathi, wie immer ein wenig nachdenklich vor. An ihrem Minenspiel war deutlich zu sehen, dass erst einmal verschiedene Vorschläge gegeneinander abgewägt wurden, bevor sie sich entscheiden konnte.

„O nein“ bölkte ich dazwischen, „wat haltet ihr denn von süßen Eierpfannekuchen mit Apfelkraut oder Erdbeermarmelade?“ Einen schön langen Moment konnte ich knusprig gebratene Pfannkuchen direkt auf meiner Zunge schmecken und bildete mir ein, die zuckersüße Herrlichkeit genüsslich Stück für Stück langsam im Mund zergehen zu lassen.

Wir wetteiferten bei der Auswahl der tollsten Gerichte, die wegen des großen Aufwands so gut wie nie bei uns zuhause auf dem Speisezettel standen und ließen die Jungs, die vor verschlossener Tür lauschten, schadenfroh bis dort hinaus mit ihrem eingebildeten Bärenhunger im Regen stehen. „Hey, lasst uns doch rein! Wir wollen auch mal probieren. Habt ihr noch nie wat von Teilen gehört?“ „Frag nich nach Sonnenschein!“ brüllte Ilona und freute sich diebisch. „Diesmal habt ihr Pech gehabt, die Zaubertöpfe sind nur wat für uns! Wenn Jungs im Zimmer sind, kochen die Töpfe nich, dat funktioniert eben nich, da sind se stur! Dat müsste mit dem Deibel zugehn! Verduftet Jungs, aber n bisken plötzlich!“

Der unbändige Stolz zu den Eingeweihten zu gehören verbat mir bei allem was mir heilig war, den Jungs das Geheimnis zu verraten. Wenn wir mal keine Lust zum Spiel mit den phantastischen Zaubertöpfen hatten, was sehr, sehr selten vorkam, nutzten wir die riesigen, bronzebraunen, wie Blätter von der Kastanie gestalteten Möbelgriffe am Schrank, um uns wie die Müllmänner daran zu hängen. „Guten Morgen!“ brüllten wir wild durch einander, „heute ist Müllabfuhr. Bringense ma die Ascheneimer noch wacker anne Straße!“

Als Müllmann fuhr ich mit den Fingerspitzen über das warme, unebene und dennoch blanke Holz des alten Schranks. Die schwarzen Äderchen in der Oberfläche fühlten sich um Haaresbreite erhaben etwas rauer an als der hoch glänzende, glatte Rest des polierten Birnenholzes. „Schade, dat uns der alte Schrank nicht erzählen kann, wat er schon alles erlebt hat. Da wäre ich richtig neugierig drauf!“ Moni guckte mich mit schief gelegtem Kopf ungläubig von der Seite an und ich konnte den Zwiespalt in ihren Augen deutlich sehen, so als würde sie an meinem Verstand zweifeln. Sie zog die Stirn kraus und erinnerte mich an den Hund vom Klüngelspitt, einem fetten schokobraunen Mops, der den kiebigen Alten treu beim Einsammeln von Schrott jedweder Art begleitete. Es kam mir so vor, als würde ich eine fremde Sprache sprechen. Meine Schwestern schienen mich nicht zu verstehen, vielleicht Kathi eine Spur. Monika schnalzte mit der Zunge. „Hasse ne Schraube locker? Du immer mit deinen komischen Einfällen! Geh doch zu Tante Liese, der kannse einen vom Pferd erzählen!“

Morgens ging es darum, sich aus dem kuschelig schlafwarmen Bett zu quälen, um flott ins Bad zu gelangen, dessen Wasserhahn Höchstleistungen erbringen musste. Zum Lüften stieß ich das zweiflügelige Fenster auf, genoss die Morgensonne ein Weilchen und schmiss mich ins Getümmel.

Ein paar Wochen nach unserem Einzug zog der Untermieter mit seiner Frau und den beiden Töchtern in unser Haus ein, in die Wohnung, die direkt neben unserem Mädchenschlafzimmer lag.

Zwei Mädchen gehörten zu dieser, nach meinem Dafürhalten ziemlich kleinen und übersichtlichen Familie. Zwei Mädchen, wie sie unterschiedlicher nicht sein konnten. Das ältere Mädchen hieß Irene, von spindeldürrer Statur und mit solch schmalen Händen und langgliedrigen Fingern, die mich schlagartig an Spinnenbeine erinnerten. Irenes blasses Gesicht, übersät mit unzähligen Sommersprossen, dass kaum etwas von ihrer weißen, manchmal bläulich schimmernden Haut übrigblieb, wirkte stets ernst, allein durch die eng beieinanderstehenden, auffällig moosgrünen Augen. Außergewöhnlich rötlich schimmernde, kastanienbraune, glänzende Locken umrahmten Irenes schmales Gesicht. Es gab anscheinend nur wenig, worüber Irene lachen konnte.

Irene neigte zu Ohnmachten, gerade wenn sie wie anfangs üblich, nüchtern zur Messe ging und die Messdiener die Kirche mit Weihrauch zu schwenkten. Sie glitt ruhig und unauffällig kurz zur Seite und wunderte sich anschließend selbst darüber. Mir schlug das Herz bis zum Hals, wenn ich sie nach draußen an die frische Luft begleitete, ein stummes Stoßgebet Richtung Himmel sendend: „Lieber Gott, mach, dass sie nicht wieder umfällt!“

Annemarie, Irenes jüngere Schwester gehörte altersmäßig zu mir und ich freute mich schon riesig darauf, endlich eine gleichaltrige Freundin direkt bei uns im Haus zu haben. Besser konnte es gar nicht sein! Als ich sie jedoch zum ersten Mal sah, bekam meine unbändige Vorfreude einen gehörigen Dämpfer.

Annemarie war das genaue Gegenteil ihrer Schwester, nämlich unglaublich dick, ausgesprochen hässlich, träge und ständig schlechter Laune. Mit anderen Worten: eine richtige Transuse! Wirklich niemand aus unserer Straße mochte Annemarie, ihre eigene Mutter natürlich einmal ausgenommen. Bei dem Vater Annemaries war ich mir da nicht so sicher, denn er schaute seine Tochter oft traurig und manchmal, wenn er sich unbeobachtet fühlte, sogar angewidert an. Wenn ich ihn dabei betrachtete, kam es mir so vor, als ob das mit einer Freundin in unserem Haus vielleicht ja doch nichts werden würde.

Guckte ich mir Annemarie an, musste ich schon zugeben, dass an ihr nichts Nettes zu entdecken war. Ihr kurzes, straßenköterblondes und zudem extrem dünnes Haar stand vom Kopf ab und gab einen Blick frei auf das niemals lächelnde Gesicht, das übergangslos ohne auch nur den Ansatz eines Halses auf dem dicken, behäbigen Körper von Annemarie saß.

„Mit der spiel ich nicht, die ist doof!“ Damit hatte sich der Fall für Ilona schnell erledigt. Meine Schwester war da keine Ausnahme, wenn es darum ging, dass Kinder erbarmungslos, mitunter gnadenlos gemein sind. „Da kannse ja wirklich null Komma nix mit anfangen!“ Dagegen bedeutete der Zuzug der Familie mit dem klangvollen Namen Olszinski für mich Abwechslung von der eigenen Familie. Wenn ich Mamas angespannten Gesichtsausdruck richtig deutete, sah es gar nicht danach aus, als würde sie sich mit mir freuen.

„Du hast so viele Geschwister, Christine, da brauchst du niemanden anderes zum Spielen. Auf anderer Leute Kinder bist du nun mal nicht angewiesen!“ Etwas beleidigt redete Mama auf mich ein und erreichte mit ihrem ständigen Gerede von unserer großen Familie mit den vielen Kindern das genaue Gegenteil, nämlich mich ganz besonders neugierig auf andere Kinder und selbst auf Erwachsene in der Nachbarschaft zu machen.

Sogar mit Annemarie, der Knatschigen nahm ich vorlieb, wenn ich nichts Besseres vorhatte. Ilona tauschte derweil ausgiebig mit Irene Glanzbilder. Im plüschigen Wohnzimmer von Tante Marlies, der Mutter der beiden grundverschiedenen Mädchen, hörte ich sie streiten. „Dat has du gesacht. Geschenkt is geschenkt, wieder genommen, in die Hölle gekommen!“

Tante Marlies, eine drahtige, hemdsärmelige Frau, die mal eben, scheinbar im Vorübergehen in ihrem Haushalt für Ordnung sorgte, rief uns Mädchen diplomatisch zum Essen. Wie immer saßen Tante Marlies Haare perfekt in drei Reihen gewellt und so gerade gescheitelt, dass man ihre rosa Kopfhaut darunter sehen konnte. Fassungslos staunte ich darüber, dass solch eine bodenständige, patente und fleißige Frau eine Tochter wie Annemarie ihr eigenes Kind nannte. Als ich Kathi danach fragte, stemmte sie beide Arme auf ihre schmalen Hüften und sagte im Brustton der Überzeugung: „Ja, dat stimmt. Jetzt, wo du s sagst! Ein Unterschied wie Tag und Nacht!“

Der kleine, quadratische Esstisch stand mitten in der Küche, wir quetschten uns an der dicken Annemarie vorbei, die bereits mit Messer und Gabel in der Hand angriffslustig am Tisch thronte. Wir setzten uns auf die knallroten, wackeligen Kunststoffhocker, die Tante Olszinski behände aus ihrem Schlafzimmer hervorholte. Es hätte mich nicht gewundert, wenn Annemarie vor lauter Gier genauso geseibert hätte wie meine kleinen Geschwister beim Zahnen.

Fettglänzende, schokoladenbraune Soßen von Tante Marlies schmeckten göttlich, nahezu perfekt, „fast ein Gedicht“ meinte Ilona. Mit Hingabe, endlos viel Geduld und Liebe bei der Zubereitung von den köstlichen Fleischgerichten, die es in dieser Familie in Hülle und Fülle gab, stand Tante Marlies den lieben, langen Vormittag am Herd. Dann zog ein betörender Duft durch das Haus, der uns das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ und uns schnurstracks den Weg wies.

Für mein Leben gern mochte ich die leckeren, mit saurer Sahne und allerlei Gewürzen und manchmal auch frischen Kräutern verfeinerten Bratensoßen und nicht ganz zufällig drückte ich mich um die Mittagszeit bei Familie Olzsinski herum, meine Schwester Ilona genauso.

„Komm annen Tisch, Tineken!“ brummte gutmütig Onkel Walter, der gerade noch rechtzeitig zum Essen von der Schicht nach Hause kam. Annemarie funkelte mich trotzig an. Das sollte wohl heißen: Von mir krisse nix! Ich sah großzügig darüber hinweg, denn diesen graubraunen Brei, den Annemarie beim Zerquetschen der goldgelben Kartoffeln und der wunderbaren Soße von Tante Marlies mit einer Geduld zubereitete, die ich ihr niemals zugetraut hätte, würde ich selbst im ausgehungerten Zustand verweigern.

Onkel Walter hockte am liebsten am offenen Fenster, die gehäkelte Sofarolle unter den verschränkten Armen eingeklemmt und schaute den anderen beim Leben zu. Verlässlich immer gleich gekleidet in Karohemd und Manchesterhosen mit breiten Hosenträgern, die den dicken Bauch nicht einengten, bewegte Onkel Walter sich fast so langsam wie die Schildkröte von Frau Immerfort. Hinter seinem Rücken formte Ilona lautlos das schöne und auch passende Wort: Pantoffelheld. Diebisch freute sie sich, als ich auf den Boden starrte, um nicht loszuprusten.

Es gab da schon eine Ausnahme, wenn Onkel Walter sich auf den Weg zu seinem geliebten Motorrad machte, einer umwerfend gemütlichen, glänzend schwarzen Maschine mit dem geschwungenen, goldenen Firmenzeichen Miele. Dann und nur dann konnte ich beinahe an Verwandlung glauben.

Fast übermütig lief er ungewöhnlich flott und anscheinend federleicht. Für mich hatte es den Anschein von Freiheit, so als ob Onkel Walter vor lauter Vorfreude gern in die Luft gesprungen wäre. Seine Augen glänzten wie die zugefrorenen Stadtteiche bei Mondlicht, wenn er seine lederne Kluft anzog, den altbackenen, kreisrunden Helm aufsetzte, husch husch den breiten, gut gefederten Sattel seiner Maschine bestieg, diese allzeit gleich kraftvoll zündete und mit einem satten, tiefdunklen, einzigartigen Motorengeräusch die Siedlung verließ.

Im Gegensatz zu ihrer Mutter galt Annemarie schon kurz nach deren Einzug als extrem geizig. Wenn Annemarie mal nach draußen kam zum Spielen, was alle Jubeljahre, also so gut wie nie vorkam, „kannse die Uhr nach stellen“ mopperte Ilona, „dat die wat zum Futtern dabei hat. Dat is so sicher wie dat Amen in der Kirche. Aber denk bloss nich, datte wat abkriegst! Nie im Leben! Kannse lange drauf warten!“

Ausschließlich freitags, wenn Tante Marlies Hausputz machte, wurde Annemarie vor die Tür geschickt. Dann durfte Tante Marlies niemand in die Quere kommen, da ließ sie nicht mit sich reden, wenn sie mit hochroten Backen eifrig ihre Wohnung auf Hochglanz brachte, den 00-Reiniger aus der blauen Kunststoffdose reichlich ins Klo schüttete, der im selben Augenblick aufschäumte und den Duft von Reinlichkeit im ganzen Haus verbreitete. Tante Marlies war in ihrem Element.

Und tatsächlich, eines schönen Freitags mitten im Frühsommer brachte Annemarie mein Lieblingsobst, eine heiß begehrte, kugelrunde Navelorange mit nach draußen, eine Apfelsine, die so groß war, dass Annemarie sie gerade mit beiden Händen umfassen konnte. Beim Anblick der dicken Frucht lief mir das Wasser im Mund zusammen, ich konnte nichts dagegen tun. Die herrlich saftige und verlockend fruchtig duftende Apfelsine, für meine Familie leider viel zu teuer und somit höchst selten auf dem Einkaufszettel, wenn überhaupt, dann im Winter und gerade einmal so viel, dass wir uns zu zweit eine Apfelsine teilten. Dieses wunderbare Obst zwang mich geradezu, wie ich fand, eine wahre Heldentat zu vollbringen.

Annemarie hatte es nach meinem Empfinden ganz klar darauf angelegt und fummelte unentwegt mit der Orange vor meiner Nase herum. Stumm drohten ihre im Speck versunkenen Augen „wehe dir“ sodass ich schon allein deswegen irgendwann nicht mehr widerstehen konnte, ihr die fabelhafte Apfelsine aus der Hand riss und wie ein geölter Blitz verschwand.

In Sekundenschnelle überlegte ich mir, dass Annemarie viel zu schwerfällig war, um mich einzuholen, aber ich hatte nicht mit ihrer sirenenartigen Stimme gerechnet. Unbeweglich wie ein zweigeteilter Baumstamm stand Annemarie x-beinig, als hätte sie Wurzeln geschlagen an derselben Stelle und keifte: „Hilfe, Hilfe! Hil-fe! Die blöde Ziege hat mich beklaut! Kann mir denn keiner helfen? Meine schöne Apfelsine is futsch, du doofer Klaubock!“ jammerte sie. Meckernd wie die Ziege vom Nachbarn Onkel Wilhelms wurde Annemaries Wehklagen stetig lauter.

Sofort, als hätte er auf das Stichwort gewartet, rannte unser Nachbar Herr Pott, der sich ständig im Vorgarten zu schaffen machte, wahrscheinlich um die jungen Mädchen in ihren kurzen Röcken besser beobachten zu können, auf die Straße. Er versuchte mich am Weglaufen zu hindern und rannte mit offenen, rudernden Armen auf mich zu. Gerade eben noch sah ich seine weißgrau gelockten Brusthaare, die durch die eckigen Löcher vom Netzunterhemd sprossen, das Goldkettchen mit Anker, Kreuz und Herz für Glaube, Liebe, Hoffnung sanft darauf gebettet.

Er schrie mit wutverzerrtem Gesicht: „Unverschämte Göre! Verfressenes Pack! Halunkenblag! Klauen wie die Raben! Gib sofort die Apfelsine widder her! Sach ma, tickst du noch richtig?“ Auf solch blöde Frage erwartete wohl niemand eine Antwort, am allerwenigsten Herr Pott, gleich nach seinem Einzug bei allen anderen Nachbarn bekannt und verhöhnt als alter Casanova.

Starr vor Schrecken gingen mir einen Moment lang alle möglichen Gedanken durch den Kopf, wie ich diese unselige Geschichte aus der Welt schaffen könnte. Gezielt warf ich die wunderbare Apfelsine schweren Herzens in einen mit Erde und Lehmhügeln angefüllten Vorgarten. Annemarie hielt sie triumphierend in die Höhe, als ich sie aus sicherer Entfernung beobachtete.

„Und ich dachte, du willst meine Freundin sein! Freunde teilen immer, Annemarie, du nie und nimmer!“ murmelte ich traurig vor mich hin. Mit dem sicheren Gefühl, dass meine Gedanken Annemarie so fremd vorkamen wie mir die englischen Vokabeln, die Klara abends nach der Arbeit in der Volkshochschule lernte, sah ich Herrn Pott kopfschüttelnd hinter seinem Gartentor verschwinden. Nicht ein noch so klitzekleines Fitzelchen von der Apfelsine hätte Annemarie freiwillig herausgerückt, soviel war sicher!

Nachdenklich geworden stocherte ich mit der Schuhspitze in einem Rest getrocknetem Mörtel herum. Grinsend fiel mir Kathis treffende Bezeichnung für Annemarie ein. Schadenfroh freute ich mich über deren spontane Idee, wenn sie Annemarie ausschließlich, ziemlich passend, wie ich fand und völlig ungerührt: „Anmut und Schönheit“ nannte. Niemals wurde Annemarie beim eigenen Namen genannt, das war und blieb verboten. Einigermaßen versöhnt und der schwesterlichen Zuneigung sicher lief ich ohne große Eile die Straße entlang.

Währenddessen mühte sich Frau Altinger mit einem hässlich braun gemusterten Teppich an ihrer Teppichstange ab. Sie schwang den Teppichklopfer, ein geflochtenes Utensil aus hellem Weidenholz im Takt und stand inmitten einer Staubwolke, sodass sie mich nicht sah und mir das Grüßen der unfreundlichen Nachbarin erspart blieb. „Die kann ganz schön giftig werden, wenne der nich die Tageszeit sagst. Da musse aufpassen, datte keine getuppt kriegs!“ Mein schlechtes Gewissen war grenzenlos, ich sah Monis mahnende, aufgerissene Augen direkt vor mir, wenn sie mir, wieder einmal vergebens, ihre Lebensweisheiten einzubläuen versuchte.

Das viel zitierte Sprichwort von Mutter klang mir hartnäckig in den Ohren: „Der Klügere gibt nach!“ Jetzt musste ich erst einmal etwas Zeit verstreichen lassen, um nicht augenblicklich wieder in Streitereien verwickelt zu werden.

Mir schien mein kleines Wäldchen, das, wie ich staunend bemerkte, direkt vor mir lag, immer zuverlässig zum Trost genau der richtige Platz zum Nachdenken zu sein. Zartrosa Buschwindröschen säumten den Trampelpfad, die alten Buchen versuchten mit gerade sprießenden, einmalig hellgrünen Blättern Schatten zu spenden.

Ich kickte ein kleines Steinchen vom Weg zwischen die Bäume, lehnte mich an einen Baumstamm und betrachtete jetzt schon wieder versöhnt, ruhig die kleine, friedliche, satt grüne Oase. Das idyllische Wäldchen machte seinem Namen alle Ehre, gelang es einem zu allen Jahreszeiten durch den Wald von einer Straße zur anderen hindurch zu gucken.

Kurti, der weißhaarige, scheinbar alterslose Wackelkopp, bekannt wie ein bunter Hund schlurfte schweren Schrittes an mir vorbei. Bei jedem Schritt warf er seinen Kopf schräg nach hinten bis zur Schulter, um ihn dann unkontrolliert wuchtig auf die Brust sausen zu lassen, was einen brachial knackenden Ton verursachte, der mich im selben Moment an das Geräusch beim Holz hacken erinnerte und mich schaudern ließ. Dabei brabbelte er unverständliches Zeug, seine großen, gespenstisch weißblauen Augen folgten der seltsamen Übung und waren einen Moment lang hinter dem halb geschlossenen Lid völlig verschwunden.

„Im Suff gemacht son hümpelndes Subjekt mit Schaum vorm Mund!“ urteilte böse Nachbar Pott.

Sein Anblick widerte mich an, als ich ein ganz kleines bisschen mitleidig und trotzdem voller Beklemmung, ich konnte gar nichts dagegen tun, Kurti hinterher sah.

Gedanken verloren schlug ich den entgegen gesetzten Weg ein, freute mich über verschiedene, satt grüne Farbtöne der Farne, die hier am Waldrand kräftig sprossen, als ich, aus einer Laune heraus übermütig aus dem Wäldchen rannte und auf die Straße hüpfte.

Achtlos überhörte und übersah ich den himmelblauen VW-Käfer eines erwachsenen, jungen Mannes namens Gregor, der im gleichen roten Reihenhaus wohnte wie wir, nur am anderen Ende des Häuserblocks gelegen. Das typische, offenbar doch so eindringlich laute, knatternde Motorengeräusch des näher kommenden Käfers hatte ich einfach nicht wahrgenommen.

Im selben Augenblick passierte es auch schon! Die Bremsen quietschten, ich staunte über den widerlichen Geruch vom abgeriebenen Gummi der Reifen auf dem erst wenige Tage zuvor erneuerten Straßenbelag. Erst da hob ich den Kopf und lief auf direktem Weg in das Auto hinein und wunderte mich gleichzeitig noch darüber, dass der Käfer so plötzlich da war.

Gregor machte im selben Moment eine Vollbremsung, erwischte mich aber trotzdem gerade noch von der Seite. Der Aufprall hörte sich leise und dumpf an. Es klang überhaupt nicht blechern, bemerkte ich noch verwundert.

Zu Tode erschrocken sprang Gregor mit einem Satz aus dem Käfer, redete atemlos auf mich ein: „Hasse mich denn gar nich gesehen? Oh Gott, hoffentlich ist dir nix passiert. Ich bring dich gleich ma na Haus hin. Deine Eltern werden mir den Kopp abreißen. Oh je, wat marich bloß?“ Über diese schöne Ansprache konnte ich schon wieder grinsen. Etwas blass geworden erzählte ich ihm: „Weiße eigentlich, dat ich deinen Namen richtig schön find?“

Als Gregor mir auf die Beine half, guckte er mich ungläubig an, gerade so, als wolle er sagen: „Um Himmels Willen, jetzt habe ich auch noch deinen Kopf erwischt!“

Bis auf ein paar kleinere Hautabschürfungen und einem gehörigen Schrecken ging es mir gut, vor allem weil ein doch schon ziemlich erwachsener Mann sich so rührend um mich bemühte. Ein kleines Stück die Straße hinauf durfte ich im himmelblauen Käfer neben Gregor sitzen, betrachtete ihn heimlich aus den Augenwinkeln und stellte mir vor, ihn, den hübschen, braungebrannten jungen Mann irgendwann einmal, in ein paar Jahren vielleicht bei einem Ausflug in diesem tollen Käfer zu begleiten. Nur einen Moment lang träumte ich so vor mich hin und roch Gregors herben Angstschweiß. Irritiert glotzte ich auf eine herzförmige, mit Maiglöckchen aus Plastik gefüllte Blumenvase, die mittig direkt neben der Christophorus Plakette am Rückspiegel hing.

Gregor klingelte Sturm, die Haustür wurde im gleichen Augenblick vom wütenden Vater aufgerissen. „Wat soll dat denn?“ erstarb seine aufgeregte Stimme bei meinem Anblick, inzwischen wurden mir die Knie weich und ich stützte mich am Türrahmen ab. „Kommt schnell rein!“ „Mutter“ rief er plötzlich besorgt doppelt so laut, „ komm ma her und guck dir die Bescherung selber an!“ Ich hatte gerade noch Zeit, mich darüber zu ärgern, dass Vater jetzt auch schon in Rätseln sprach, als Mutter dazukam und wie so oft ihre vom Spülwasser nassen Finger an der Kittelschürze trocknete.

Mama schaute mindestens genauso entsetzt, ihre Augen wurden immer größer als Gregor nochmals den Unfall schilderte. Selten einfühlsam fragte sie nach meinem Befinden. „Mir is n bisken kodderich“ gab ich kleinlaut zu und wenn ich mich bis dahin zusammenreissen konnte, liefen mir erlösende Tränen wie kleine Sturzbäche über meine inzwischen rot glühenden Wangen.

Innerlich betete ich: Bitte nicht dein Lieblingssprichwort – bitte nicht! Mutter zitierte gern bei solchen Gelegenheiten mit spöttischer Stimme, dass der liebe Gott nicht mit dem Stock haue, was immer das auch bedeuten sollte. Stets empfand ich diese Redewendung grausamer als Schläge, weil ich ihrer Ironie und Häme so schutzlos ausgeliefert und ihr nichts entgegen zu setzen imstande war. Doch dieser Unfall erschrak selbst meine Mutter, die als hart im Nehmen galt und ausgesprochen süchtig danach, zu spotten. Vater bemerkte, dass einige dicke, frische Schrammen mehr meine Knie verunstalteten, aber erleichtert darüber, dass ich mit dem Schrecken davongekommen war, sah auch er großzügig über den Apfelsinenklau hinweg und verlor kein Wort mehr darüber.

Am nächsten Tag brachte mir Gregor eine Tafel Schokolade – Nussschokolade, meine Lieblingssorte – ganz für mich allein, dachte ich. Sofort und auf der Stelle fühlte ich mich mit Gott und allen Autofahrern dieser Welt versöhnt. Bis Klaus kam.