1,99 €

Mehr erfahren.

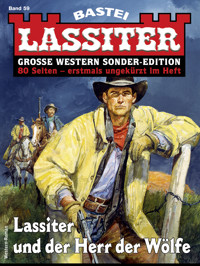

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Irgendwo im Tal heulte ein Wolf, und die langgezogenen, klagenden Laute waren in der stillen Mondnacht weithin zu hören. Der Mann am glosenden Lagerfeuer bewegte sich nicht, obwohl der Wolf ziemlich nahe sein musste. In dieser Gegend sollte sich eine gefährliche Bestie herumtreiben, der schon fünf Menschen zum Opfer gefallen waren. Aber der einsame Mann am Feuer verspürte keine Angst.

Der Mann war Lassiter.

Und er war auf der Flucht vor der mächtigen Wells Fargo. In Colorado hatte er einen ihrer Spezialagenten erschießen müssen. Es war einwandfreie Notwehr gewesen, doch das spielte in den Augen der Bosse keine Rolle. Deshalb bliesen sie wieder einmal zur Jagd auf ihn.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 175

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

Cover

LASSITER UND DER HERR DER WÖLFE

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Vorschau

Impressum

LASSITER UND DER HERR DER WÖLFE

Irgendwo im Tal heulte ein Wolf, und die langgezogenen, klagenden Laute waren in der stillen Mondnacht weithin zu hören. Der Mann am glosenden Lagerfeuer bewegte sich nicht, obwohl sich der Wolf ziemlich nahe bei seinem Camp befinden musste. Man hatte ihm vor einigen Tagen erzählt, dass sich in dieser Gegend eine gefährliche Bestie herumtrieb, der schon fünf Menschen zum Opfer gefallen waren. Aber der einsame Mann am Feuer verspürte keine Angst.

Der Mann war Lassiter. Und er war auf der Flucht.

Sein Erzfeind Wells Fargo war wieder einmal scharf auf seinen Skalp. In Colorado hatte er einen ihrer Spezialagenten erschießen müssen, der es unbedingt wissen wollte. Es war einwandfreie Notwehr gewesen, doch das spielte in den Augen der mächtigen Bosse von Wells Fargo keine Rolle. Lassiter hatte ihnen schon viel zu viel Schaden zugefügt. Deshalb bliesen sie wieder einmal zur großen Jagd auf ihn.

Seit fünf Tagen war er unterwegs, und er befand sich mittlerweile im Herzen von Montana. Vor zwei Tagen hatte er geglaubt, seine Gegner endgültig abgeschüttelt zu haben, aber seit dem vergangenen Nachmittag wusste er es besser. Die Kopfjäger von Wells Fargo hingen weiterhin auf seiner Fährte, und die zwanzigtausend Dollar Belohnung, die ausgesetzt waren, würden auch in der nächsten Zeit Anreiz genug bieten, um nicht so schnell aufzugeben.

Wieder ertönte das schaurige Heulen, diesmal noch näher als vorhin. Lassiter blickte in die Richtung und sah zwischen einigen dunklen Büschen die glühenden Lichter der Bestie.

Langsam griff Lassiter nach der Winchester, die neben ihm lag. Es lag ihm nichts daran, zu schießen, da er unnötigen Lärm vermeiden wollte. Aber wenn ihn der Wolf angriff, blieb ihm keine andere Wahl mehr.

Das Raubtier knurrte dumpf.

»Hau ab!«, sagte Lassiter halblaut. »Hau ab, Bursche, oder du hast gleich deinen letzten Schnaufer getan.«

Er hatte kaum ausgesprochen, als eine halbe Meile weiter entfernt ein anderer Wolf aufheulte.

Der Wolf zwischen den Büschen stieß ein dumpfes Bellen aus und warf sich herum. Lautlos wie ein Schatten verschwand er in der Mondnacht.

Lassiter ließ das Gewehr sinken.

Wieder hörte er das Geheul des Wolfes, der sich weiter nördlich im Tal befand.

Seltsam, dachte er.

Irgendetwas war anders, als er es aus seinen Erfahrungen kannte. Er hatte schon oft Wolfsgeheul gehört, und es gab die verschiedensten Nuancen. Ein Wolf, der Beute gemacht hatte, heulte anders als einer, der eine Gefährtin suchte. Die Stimme des hungrigen Wolfes im Winter war anders als die des satten im Sommer.

Diesmal war es ganz anders, und Lassiter erinnerte sich an das, was ihm der alte Trapper erzählt hatte, den er am Vortag getroffen hatte. In dieser Gegend gab es einen Lobo, einen Einzelgänger-Wolf, der schon fünf Menschen gerissen hatte. Eine blutrünstige Bestie, auf die man seit langem vergeblich Jagd machte. Es waren zwar hohe Prämien ausgesetzt worden, doch immer wieder kehrten die Jäger vergeblich von ihren Jagdzügen zurück.

Lassiter ließ sich zurücksinken und rollte sich in seine Decken. Er schlief sofort ein, wusste aber, dass er aufwachen würde, sobald in seiner Nähe Gefahr drohte.

Er war mit der Wildnis verwachsen. Er kannte ihre Geheimnisse wie kaum ein anderer Mann. In zahllosen gefährlichen Situationen war sein Instinkt immer mehr geschärft worden. Auch jetzt schlief er »mit den Ohren in der Hand«, wie die Indianer es nannten.

Ungefähr vier Meilen von Lassiters Camp entfernt lag Patrick O'Tooles Ranch. Die Gebäude standen auf einer Bodenwelle, die sich quer durch das Tal zog und gleichzeitig der höchste Punkt war, von dem man das Tal nach Norden und Süden weithin überblicken konnte.

Patrick O'Toole war einer der Großen in diesem Teil des Landes. Ihm gehörte das Tal in seiner gesamten Länge von fünfzehn Meilen, und auf dem saftigen Weideland standen gut fünftausend Rinder. Die Mannschaft O'Tooles war entsprechend stark. Dreißig ausgesuchte Cowboys saßen für ihn im Sattel, außerdem hielt er sich noch drei Männer für besondere Aufgaben. Zwei davon waren Revolvermänner, die dafür sorgen mussten, ihm den Kummer vom Leib zu halten. Der dritte Mann war Pete Arrow, ein ehemaliger Armeescout, der in einem verdammt guten Ruf stand. Es hieß von ihm, er könnte sogar die Spur einer Fliege auf blankem Fels verfolgen. Das war natürlich maßlos übertrieben, trotzdem stand fest, dass Pete Arrow einer der besten Spurensucher war, die der Westen jemals erlebt hatte.

Pete Arrow wachte als erster auf, als das Heulen des Wolfes durch die Nacht drang.

Sofort sprang er von dem schmalen Feldbett, zog sich an und verließ die kleine Blockhütte am Rande des Ranchhofs, die er allein bewohnte.

Inzwischen war es wieder still geworden. Pete Arrow lauschte und hob dabei die Nase in den Wind wie ein Jagdhund, der nach einer fremden Witterung suchte.

Aus dem Mannschaftsquartier traten mehrere verschlafen aussehende Männer.

»Was meinst du, Pete? Ist die Bestie wieder in der Nähe?«

Der Scout zuckte die Schultern.

»Ich kann's nicht genau sagen. Passt hier auf! Ich drehe mal eine Runde und seh' mich ein wenig um.«

Langsam umkreiste er die große Ranch. Blieb immer wieder stehen und horchte in die Nacht hinein.

Es war nichts Verdächtiges zu bemerken. Die Pferde in den weiträumigen Corrals zeigten keine Unruhe, und auch draußen im Tal blieb es ruhig unter den schlafenden Rinderrudeln.

Pete Arrow verspürte trotz allem eine drängende Unruhe. Sein Verstand und sein Instinkt sagten ihm deutlich, dass etwas nicht stimmte.

Bisher war noch immer etwas passiert, wenn irgendwo das Geheul des Wolfes ertönt war. Und jedes Mal war es in Vollmondnächten wie dieser gewesen.

Die Bestie schlug immer nur bei Vollmond zu. Dann schien sie von einem unwiderstehlichen Blutrausch erfasst zu sein.

Meistens wurden Kälber gerissen, aber einige Male waren dem unheimlichen Raubtier auch schon Menschen zum Opfer gefallen.

Pete Arrow ließ seinen Blick an der Rückwand des großen, steinernen Ranchhauses entlangschweifen. Hinter einem der Fenster wurde gerade Licht gemacht, und Pete sah die dunklen Umrisse der großen Gestalt des Ranchers, der sich schnell anzog und dann das Zimmer verließ.

Gedankenverloren ging Pete wieder zur Vorderfront des Hauses, um dem Boss zu melden, dass er nichts Verdächtiges entdeckt hatte.

Er war wirklich ein ausgezeichneter Scout. Doch diesmal hatte er sich geirrt.

In ein Zimmer im Obergeschoss war ein Mann eingedrungen. Ein großer, hagerer Mann mit dämonisch funkelnden Augen.

In dem Zimmer schlief Jenny O'Toole. Sie war die älteste Tochter des Ranchers, zweiundzwanzig Jahre. Sie hatte noch zwei Geschwister, Barbara, achtzehn Jahre, und den fünfzehnjährigen Thomas.

Jenny bemerkte den fremden Eindringling erst, als er bereits an ihrem Bett stand. Sie wollte schreien, brachte aber keinen Laut hervor.

Der unheimliche Mann hatte ihr bereits eine Hand auf den Mund gepresst, sodass sie kaum noch atmen konnte.

»Ruhig!«, zischte er. »Bleib ruhig, und dir passiert überhaupt nichts. Ich meine es gut mit dir.«

Mit der freien Hand schob er die Decke zurück und riss ihr dann mit einem Ruck das weiße Nachthemd vom Körper.

Sie verkrampfte sich, presste die Schenkel zusammen.

In der Ferne heulte wieder der Wolf.

Der Mann grinste böse. Gier funkelte in seinen Augen. Jenny dachte unwillkürlich an einen Wolf, der sich auf seine Beute stürzt.

In diesem Fall war sie die Beute. Mit dem einen Unterschied, dass der Unheimliche sie nicht töten wollte.

Ihre Gegenwehr ließ nach. Sie merkte es selbst kaum, wie sie seinem Drängen mehr und mehr nachgab.

Sie war wie hypnotisiert.

Von den funkelnden Augen des Eindringlings ging eine geheimnisvolle Macht aus.

Das Mädchen entspannte sich unbewusst. Der schöne weiße Körper schimmerte im Mondlicht wie Elfenbein.

»Wer bist du?«, fragte sie keuchend.

Er lächelte und drückte sie fester an sich.

»Der Wolfsmann«, sagte er.

Sie erschauderte. Dann hatte sie plötzlich das Gefühl, von einer heißen Woge hinweggespült zu werden. Alles war wie ein Traum, aus dem sie erst erwachte, als der Wolfsmann so plötzlich verschwunden war, wie er gekommen war.

Eine Weile lag sie keuchend da, starrte mit offenen Augen gegen die weißgetünchte Decke. Ihre Gedanken jagten sich.

Was sollte sie jetzt tun?

Wie verhielt sie sich am besten?

Irgendwo im Tal heulte wieder ein Wolf. Ein anderer Wolf antwortete.

Auf dem Hof wurden Männerstimmen laut.

»Zwei Wölfe!«, rief jemand. »Einer davon muss ziemlich in der Nähe der Ranch sein.«

»Ausschwärmen!«, hörte Jenny die Stimme ihres Vaters. »Wer die Bestie erledigt, hat tausend Dollar mehr in der Tasche!«

Männer liefen nach allen Seiten auseinander, verteilten sich rings um die Ranch.

Jenny lag noch immer lang ausgestreckt auf dem Bett. Nackt. Wie in Trance.

Sie wusste noch immer nicht, wie sie sich verhalten sollte. Durfte sie überhaupt jemandem gestehen, was geschehen war? War es nicht besser, wenn sie es als Geheimnis bewahrte?

Sie schämte sich furchtbar.

Wenn die Männer erfuhren, dass sie geschändet worden war, würde es mit Sicherheit schlimm für sie werden. Man würde heimlich über sie sprechen, in den Augen vieler Männer würde sie bald nichts Besseres als eine Hure sein.

Würde sie überhaupt noch jemand zur Frau nehmen?

Schritte polterten auf dem Flur.

Jenny erwachte aus ihren Gedanken, wurde jäh in die Wirklichkeit zurückgeholt, als jemand die Tür aufriss.

Sie wollte sich die Decke über den Körper ziehen, um ihre Blöße zu verdecken.

Zu spät.

Patrick O'Toole war bis in die Mitte des Zimmers gekommen. Jetzt stand er da wie zu Stein erstarrt.

Mit einem Blick hatte er erfasst, was geschehen war.

Das zerfetzte Nachthemd sprach schon für sich allein eine deutliche Sprache.

»Kind!«, stieß er knurrend zwischen den Zähnen hervor. »Mein Gott, Jenny! Wer hat das getan?«

Sie begann plötzlich zu schluchzen. Tränen liefen über ihre Wangen. Sie zitterte am ganzen Körper.

Er ging zu ihr, setzte sich auf die Bettkante und zog seiner Tochter die Decke bis zum Hals. Dann umarmte er das zitternde Mädchen und versuchte es zu trösten, indem er leise Worte murmelte und ihm mit der Hand streichelnd übers Haar fuhr.

Allmählich wurde es ruhiger.

»Wer hat das getan, Jenny?«, fragte er erneut.

»Der Wolfsmann«, flüsterte sie. »Es war der Wolfsmann, Vater.«

»Hat er sich selbst so genannt?«

Sie nickte heftig.

»Ja. Er war plötzlich da. Ich konnte nicht einmal schreien, denn er hielt mir den Mund zu. Oh, Dad, niemand darf es erfahren, hörst du! Ich schäme mich ja so...«

Sie verstummte heiser, und noch immer rannen die Tränen über ihre Wangen.

»Wie sah er aus?«, fragte Patrick O'Toole. »Kannst du ihn mir beschreiben?«

»Groß«, flüsterte sie. »Er war sehr groß und hager.«

»Und sonst?«

Sie schüttelte den Kopf.

»Das ist alles, was ich weiß, Dad. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich war halbtot vor Angst.«

»Ich werde ihn töten!«, knirschte der Rancher. »Ich schwöre es dir, Jenny.«

Nach diesen Worten ließ er sie allein.

Draußen rief er nach Pete Arrow, dem Scout. Der mittelgroße, lederhäutige Mann kam aus der Dunkelheit.

»Es war kein Wolf, Boss.«

»Ich weiß es inzwischen auch. – Kann ich mich auf dich verlassen, Pete? Wirst du schweigen, wenn ich dir etwas erzähle?«

»Sie brauchen mir nichts zu erzählen, Boss«, sagte Pete. »Ich weiß es bereits. War es schlimm für das Mädchen?«

Patrick O'Toole nickte.

»Es war so schlimm, dass ich den Hurensohn hängen werde, sobald wir ihn erwischt haben. Kannst du die Fährte aufnehmen, Pete?«

»Ich denke schon. Das Mondlicht ist hell genug.«

»In Ordnung. Dann lass uns reiten!«

II

Lassiter erwachte von donnerndem Hufschlag. Sofort rollte er sich aus seinen Decken und richtete sich auf.

Der Morgen graute bereits, und Lassiter sah, dass man ihn umzingelt hatte. Er schätzte die Zahl der Reiter auf ungefähr fünfzehn, die nun von allen Seiten auf ihn zugejagt kamen.

Ruhig stand er auf und senkte das Gewehr zum Zeichen, dass er keine feindlichen Absichten hatte.

Er kannte diese Männer nicht. Sie schienen auch nicht zu seinen Jägern zu gehören.

Aber warum, zum Teufel, kreisten sie ihn ein wie ein wildes Tier? Warum schwangen zwei Mann schon ihre Lassos?

Lassiter duckte sich und warf sich zur Seite. Umsonst. Der einen Schlinge konnte er zwar ausweichen, aber die andere erwischte ihn. Sie zog sich um seinen Oberkörper zusammen und riss ihn mit einem harten Ruck zu Boden.

Der Cowboy warf sofort sein Pferd herum und ließ es in die entgegengesetzte Richtung laufen. Lassiter wurde über den harten Boden geschleift, und die Schlinge presste seine Rippen so fest zusammen, dass er nur mit Mühe Luft in seine Lungen bekam.

Verzweifelt griff er mit beiden Händen nach dem straff gespannten Seil, aber es nützte ihm nichts.

Der Cowboy jagte sein Pferd hin und her. Die Männer johlten und feuerten ihn immer wieder mit gehässigen Schreien an.

Lassiter brüllte ebenfalls.

»Zum Satan mit euch! Was habe ich euch getan! Ich bin...«

Ein jäher Schmerz ließ ihn verstummen. Er spürte, dass die Haut auf seinem Rücken unter dem Schlag einer Bullpeitsche geplatzt war. Dann prallte er mit dem Kopf gegen etwas Hartes. Ein Feuerball zerplatzte vor seinen Augen, und gleich darauf wurde es Nacht um ihn.

Er merkte nicht, wie er noch mehrmals hin und her geschleift wurde und wie seine Kleidungsstücke in Fetzen hingen.

Schließlich hörte der Cowboy mit der grausamen Tortur auf. Patrick O'Toole hatte dem Mann einen kurzen Wink gegeben.

»Hör auf, Todd! Er soll noch was davon haben, wenn wir ihm die Schlinge um den Hals legen! Dieser Bastard!«

Mitleidlos starrte er auf den reglosen Lassiter und spuckte hasserfüllt aus.

Pete Arrow schob sich an den Rancher heran.

»Ich bin noch nicht ganz sicher, Boss«, meinte er verhalten.

O'Toole sah den Scout überrascht an.

»Seine Fährte führt doch genau hierhin, Pete!«, knurrte er. »Du selbst hast sie uns gezeigt. Wo gibt es da noch Zweifel?«

»Die Fährte führt hierhin, Boss«, murmelte Pete. »Es gibt nur einen Unterschied. Dieser Mann hier trägt Stiefel. Der andere hatte Mokassins an den Füßen.«

»Vielleicht hat er Mokassins in seinem Gepäck! Seht mal nach!«

Zwei Mann durchwühlten Lassiters Sachen. Und sie fanden ein Paar Mokassins. Lassiter bevorzugte diese weiche indianische Fußbekleidung, wenn er größere Strecken zu Fuß zurücklegen musste. Damit konnte man bedeutend bequemer und auch schneller gehen als auf den hochhackigen Reitstiefeln.

Der Rancher knurrte zufrieden.

»Das dürfte als Beweis genügen. Jetzt brauchen wir ihn nur noch...«

»Boss!«, unterbrach ihn Pete Arrow leise. »Ich meine, wir...«

Patrick O'Toole fuhr ihm gereizt ins Wort.

»Was ist los, Pete? Hast du etwa noch immer irgendwelche verdammten Bedenken?«

»Nein«, sagte Pete ruhig. »Ich meinte etwas anderes.«

Jetzt erst verstand O'Toole. In seiner Wut wäre ihm vorhin beinahe ein großer Fehler unterlaufen. Er hatte nämlich sagen wollen, dass sie Jenny und Lassiter gegenüberstellen müssten, und damit hätte er seiner Tochter bestimmt keinen Gefallen getan.

»Okay, Pete«, brummte er. »Wenn der Bastard wieder zu sich kommt, reiten wir zur Ranch zurück. Zieht ihm die Stiefel aus! Er soll laufen! Ich bin gespannt, wie er sich mit nackten Füßen hält.«

Lassiter erwachte aus seiner Bewusstlosigkeit, als ihm jemand die Stiefel von den Beinen zerrte. Er richtete sich stöhnend auf und griff mit beiden Händen nach seinem schmerzenden Schädel.

»Was soll das alles?«, ächzte er. »Kann mir jemand endlich mal erklären, was hier gespielt wird?«

»Halt das verdammte Maul, Wolfsmann!«, knurrte Patrick O'Toole. »Du wirst jetzt deinen letzten Höllenmarsch antreten! Auf dich wartet der Galgen, du Hurensohn!«

Jemand ließ die Peitsche durch die Luft sausen und traf Lassiters zerschundenen Rücken.

»Hoch mit dir!«

Lassiter kam mühsam auf die Füße.

Die Männer hatten ihm nicht nur die Stiefel, sondern auch die dicken Wollsocken ausgezogen. Er wusste jetzt schon, dass der Marsch zur Ranch zu einer furchtbaren Tortur für ihn werden würde.

Aber er hatte nicht die Absicht, diesen Schuften so schnell ein Zeichen von Schwäche zu zeigen. Er war in jeder Beziehung einiges gewöhnt.

»Vorwärts!«, befahl O'Toole.

Die Reitergruppe setzte sich in Bewegung. Lassiter wurde am Lasso vorwärtsgezerrt.

Inmitten der Kavalkade musste er laufen, so schnell er konnte. Es war die Hölle.

Disteln und Dornen und spitze Steine bohrten sich in seine Fußsohlen und rissen die Haut auf. Hinzu kamen die rasenden Schmerzen in seinem Schädel. Atemnot quälte ihn.

Nach etwa zweihundert Metern drohte ihm bereits die Kraft zu verlassen. Dieses Höllentempo konnte kein Mensch beibehalten. Außerdem konnte er in dem Staub, den die vielen Pferdehufe aufwirbelten, kaum noch richtig atmen.

Er hielt sich noch eine Weile auf den Beinen, bewegte sie mechanisch wie eine Maschine. Doch dann kam das, was kommen musste.

Die Beine gaben unter ihm nach. Der Druck der Schlinge um seinen Brustkorb wurde sofort stärker, als er fiel und geschleift wurde.

Auf das Kommando des Ranchers hin wurden die rauen Reiter langsamer. Lassiter ließ sich schleifen wie einen Sack. Er achtete dabei auf Steine und Dornenbüsche und gab sich Mühe, nach Möglichkeit nicht mehr allzu oft damit in Berührung zu kommen.

Und er fragte sich noch immer, was diese eiskalten, grausamen Burschen von ihm wollten.

Zweifellos war das Ganze ein Irrtum. Man hielt ihn für einen anderen Mann, der vielleicht einen Mord begangen hatte. Aber würde es ihm jemals gelingen, sie vom Gegenteil zu überzeugen?

Er kannte solche Situationen.

Wenn sich Männer von dieser Sorte einmal in eine Überzeugung hineingesteigert hatten, war der Tod des Gefangenen für sie beschlossene Sache. Lassiter würde nicht der erste und auch nicht der letzte Mann sein, der auf diese Weise sein Leben lassen musste.

Er schloss die Augen und wurde wieder für eine Zeitlang bewusstlos. Es war gut für ihn, denn so quälten ihn die Schmerzen wenigstens vorübergehend nicht mehr.

Nach einer Zeit, die Lassiter wie eine Ewigkeit vorkam, erreichten sie endlich die Ranch.

Sie ließen Lassiter mitten auf dem Hof liegen und fesselten ihn vorsorglich an Händen und Füßen.

Die Sonne brannte bereits heiß, obwohl es erst kurz vor neun Uhr am Morgen war.

Lassiter erwachte und öffnete die Augen einen Spalt. Um sich herum hörte er zahlreiche Geräusche. Männer sprachen durcheinander, Sporen klirrten, Pferdehufe stampften über den harten Boden des Hofes.

Ein Schatten fiel über Lassiter. Gleich darauf erkannte er das Gesicht des lederhäutigen Scouts über sich.

»Was wird hier gespielt?«, fragte Lassiter krächzend. »Wollt ihr mir das nicht wenigstens noch sagen, bevor ihr mich aufknüpft?«

Der Scout grinste seltsam.

»Du scheinst mir ja ein ganz raffinierter Hombre zu sein«, meinte er. »Aber das ganze Leugnen wird dir nichts nützen. Patrick O'Toole versteht in solchen Dingen keinen Spaß.«

»O'Toole ist der Boss, wie?«

»Richtig. Und auf meine Kappe geht es, dass wir dich erwischt haben. Ich bin Pete Arrow, der Scout.«

Lassiter grinste verzerrt.

»Von dir habe ich schon einiges gehört«, brummte er. »Allerdings nur Gutes bisher. Heute hast du dich nicht gerade mit Ruhm bekleckert.«

»Du warst letzte Nacht auf der Ranch«, sagte der Scout ungerührt. »Es gibt da keinen Zweifel mehr. Die Spur führt genau zu deinem Camp. Wo hast du eigentlich deinen Wolf gelassen?«

»Hör mal gut zu, Arrow!«, knurrte Lassiter erbittert. »Ich bin fremd in dieser Gegend. Und ich besitze auch keinen Wolf. Mein Name ist Lassiter. Ich komme von Colorado rauf und will weiter nach Norden.«

Die Miene des Scouts wurde nachdenklich.

»Kannst du das beweisen?«

»Habt ihr nicht den Steckbrief in meinen Taschen gefunden?«

»Den habe ich gelesen. Ein Bursche namens Lassiter hat in Colorado einen Agenten von Wells Fargo erschossen. Auf seinen Kopf sind zehntausend Dollar Belohnung ausgesetzt. – Du willst also dieser Lassiter sein, nicht wahr?«

Lassiter nickte.

»Hast du mal 'nen Schluck zu trinken, Arrow?«

Er gab nur zu gerne zu, dass er von Wells Fargo gejagt wurde. Von ihm aus konnten sie einen Boten in die nächste Stadt schicken und einen Sheriff herholen. Es war immer noch besser, verhaftet zu werden, als hier innerhalb der nächsten paar Stunden eine Schlinge um den Hals zu bekommen.

»Wenn du, wirklich dieser Lassiter sein solltest, bekommst du auch was zu trinken«, sagte der Scout. »Ich meine natürlich, wenn du auch mit der Sache in der letzten Nacht nichts zu tun hast.«

»Was ist eigentlich passiert?«

»Jemand ist in Jenny O'Tooles Zimmer eingestiegen.«

»Und das ist Grund genug, gehängt zu werden?«

»Bei uns schon.«

»Ist O'Toole so mächtig, dass er sich einen Lynchmord leisten kann?«

»Darauf kannst du dich verlassen. Wie war's denn so? Wie hat das Mädchen dir gefallen?«

»Bist du wirklich so blöde, Arrow, oder stellst du dich nur so an?«, fauchte Lassiter. »Wäre ich vielleicht so nahe bei der Ranch geblieben, wenn ich wirklich der Täter wäre?«

Pete Arrow zuckte die Schultern.

»Das kann man nie wissen. Vielleicht bist du ein ganz besonders ausgekochter Hundesohn.«

Patrick O'Toole tauchte auf. Er kam mit großen Schritten vom Ranchhaus herüber.

Der Scout sah ihn fragend an.

O'Toole nickte grimmig und spuckte Lassiter ins Gesicht.

»Sie ist so gut wie sicher, dass er es gewesen ist, Pete.«

»Er streitet alles ab«, entgegnete Pete Arrow. »Er behauptete, dass er von Colorado kommt und zum ersten Mal in dieser Gegend ist. Angeblich hat er in Colorado einen Wells-Fargo-Agenten erschossen.«

»Ich habe den Steckbrief gesehen«, brummte O'Toole. »Er will also dieser Lassiter sein, wie?«