1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die rothaarige Frau lächelte grausam. An den starken Ästen der Eiche baumelten die vier Gehängten. Nur eine Schlinge war noch frei. Plötzlich wies die Frau auf Lassiter. "Die letzte Schlinge ist für ihn!", schrie sie hysterisch. "Hängt ihn auf!"

Vier Mann stürzten sich gleichzeitig auf Lassiter. Die Überraschung lähmte ihn sekundenlang. Er hatte mit allem gerechnet, nur nicht damit, dass das Todeslos ausgerechnet auf ihn fallen würde...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 174

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

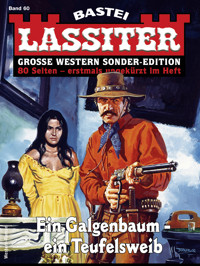

Cover

EIN GALGENBAUM – EIN TEUFELSWEIB

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Vorschau

Impressum

EIN GALGENBAUM – EIN TEUFELSWEIB

Lassiter verharrte auf dem Hügel und hielt sich in der Deckung einiger dicht beieinanderstehender Büsche. Angespannt spähte er in die Senke hinab. Eine große Eiche hob sich mit ihrem bizarren Geäst dunkel im bleichen Mondlicht ab. Unter der Eiche hatten sich Reiter versammelt. Von einem der starken, weit ausladenden Äste hingen zwei Schlingen herab und schaukelten im leichten Nachtwind hin und her.

Zwei ungesattelte Pferde wurden unter den Galgenbaum geführt. Auf den blanken Rücken der Tiere saßen zwei Männer. Man hatte ihnen die Arme auf dem Rücken gefesselt. In stummer Verzweiflung erlebten sie die letzten Minuten ihres Lebens.

Und Lassiter blieb nichts anderes übrig, als untätig zuzuschauen.

Selbst wenn er gewillt gewesen wäre, den beiden armen Teufeln zu helfen, wäre er dazu nicht in der Lage gewesen. Gegen die zehn Männer dort unten hätte er keine Chance gehabt. Außerdem hatte er auch nicht die Absicht, sich einzumischen.

Er befand sich hier in einem fremden, unbekannten Gebiet. Wusste nicht einmal, warum die beiden Männer dort unten gehängt werden sollten.

Und er hatte genug eigene Sorgen. Er war auf der Flucht. Am Nachmittag hatte er sein Pferd verloren. Es war so unglücklich in ein Erdloch getreten, dass es sich das rechte Vorderbein gebrochen hatte. Für Lassiter gab es nur eine Möglichkeit, das Tier von seinen Qualen zu erlösen. Er musste es erschießen.

Wahrscheinlich hatten seine Verfolger inzwischen schon das tote Tier gefunden und waren dadurch wieder auf seine Fährte gestoßen. Vielleicht waren sie jetzt schon nicht mehr weit von ihm entfernt.

Er musste weiter. Wollte im Schutz der Nacht möglichst weit marschieren, um irgendwo in den zerklüfteten Bergen unterzutauchen. Allerdings wollte er dieses Land noch nicht verlassen. Er hatte seine Gründe dafür, lebenswichtige Gründe. Denn er war wieder einmal gegen seinen Willen in eine Sache hineingeraten, die ihn Kopf und Kragen kosten würde, wenn es ihm nicht gelang, sich zu rehabilitieren.

Unten im Tal herrschte tiefe Stille, die nur hin und wieder vom leisen Schnauben eines Pferdes oder vom Klirren einer Gebisskette unterbrochen wurde.

Jetzt lenkte einer der Reiter sein Pferd an die beiden Todgeweihten heran, um ihnen die Schlingen über die Köpfe zu streifen. Nachdem er damit fertig war, ritt er zurück zu den anderen Reitern, die reglos nebeneinander auf ihren Pferden im Schatten des Baumes verharrten.

Als er sich wieder eingereiht hatte, trieb ein anderer Mann sein Pferd auf die Todgeweihten zu. Ein Mann?

Lassiter bekam schmale Augen und blickte genauer hin.

Dann hörte er die Stimme. Er hatte sich nicht versehen.

Denn das war tatsächlich die Stimme einer Frau.

»Ihr werdet gleich tot sein, Baird und Chester!«, rief sie. »Habt ihr noch etwas zu sagen?«

Die beiden schwiegen.

»Ihr müsst sterben, weil ihr zu Mortimers Halunkenbande gehört«, fuhr die Frau fort. »Ich habe das Todesurteil gefällt, und ich selbst werde es auch vollstrecken, so wie ich es immer vollstreckt habe.«

Ihre rechte Hand ruckte hoch, und sie hielt eine lange Reitgerte. Klatschend traf der erste Schlag eins der Tiere. Es sprang an, der Mann auf seinem Rücken klammerte sich mit verzweifeltem Schenkeldruck fest, aber es war sinnlos.

Das Pferd donnerte davon, und der Mann fiel in die Tiefe.

Der andere Todeskandidat stieß einen furchtbaren Schrei aus und übertönte den letzten erstickten Todeslaut seines Kameraden.

In seinen Schrei hinein fiel der zweite Hieb mit der Reitgerte. Sofort sprang auch sein Pferd an und ließ ihn allein unter dem Galgenbaum zurück.

Stille breitete sich aus.

An dem Ast der Galgeneiche baumelten die leblosen Körper der zwei Gehängten.

Die Frau trieb ihr Pferd aus dem Schatten des Baumes. Die Männer folgten ihr.

Jetzt konnte Lassiter sie besser sehen. Sie hatte rotes Haar, das lang unter einem beigefarbenen Stetson bis auf ihre Schultern fiel. Unter der grünen Bluse zeichneten sich deutlich die Konturen straffer Brüste ab. Sie saß geschmeidig auf dem schwarzen Hengst und erinnerte an eine wilde, unbezähmbare Raubkatze.

Ein Weib wie der Satan! Schön und grausam.

Lassiter duckte sich tiefer zwischen den Büschen. Die Mannschaft kam genau auf die Stelle zu, an der er sich verborgen hielt.

Er war zum Kämpfen bereit. Denn er wusste, dass es bitter für ihn werden konnte, wenn ihn die Lyncher hier entdeckten. In den letzten Tagen hatte er einiges über die Geschehnisse in diesem County gehört, was nicht gerade Anlass zu besonderem Optimismus gab.

Überall sprach man von der Galgenmannschaft. Immer wieder fand man Gehängte, die Opfer der grausamen, unerbittlichen Lyncher geworden waren. Man wusste nicht, wer die Galgenmannschaft war und warum immer wieder Männer sterben mussten. Es gab zwar verschiedene Gerüchte, aber niemand wagte es, seinen Verdacht laut auszusprechen.

Die rothaarige Lady war noch etwa fünfzig Schritt von Lassiters Versteck entfernt, als sie ihr Pferd plötzlich mehr nach rechts lenkte. Nach ein paar Minuten war sie dann mit ihrer Mannschaft in der Nacht untergetaucht.

Der Hufschlag der zehn Pferde verklang in der Ferne. Wieder legte sich die Stille des Todes über die Berge und Täler.

Lassiter schritt den Hang hinunter. Unter dem Galgenbaum blieb er kurz stehen und starrte in die Gesichter der Gehängten. Es war ein grauenerregender Anblick, der die ganze Grausamkeit des Geschehens widerspiegelte.

Aber der große Mann war nicht stehengeblieben, um das Grauen zu betrachten. Für ihn gab es einen bestimmten Grund, dass er zum Galgenbaum gegangen war.

»Joe Chester und Sid Baird«, murmelte er nachdenklich vor sich hin. »Und ihr gehörtet zu Mortimers Mannschaft. Interessant...«

Er löste seinen Blick von den verzerrten, leblosen Gesichtern und ging weiter. Seine Gedanken drehten sich um einen ganz bestimmten Punkt. Denn Joe Chester und Sid Baird waren ihm keine Unbekannten.

Die beiden Gehängten ritten schon seit Jahren auf krummen Pfaden. Vor zwei Monaten waren sie noch in Colorado mit der berüchtigten Bande von Red Jack Warren geritten, die bei einem Überfall auf einen Geldtransport in einen Hinterhalt geraten und vernichtet worden war. Nur wenige konnten entkommen, unter anderem diese beiden Männer, die von der Galgenmannschaft gehängt worden waren.

Lassiter dachte an seinen Auftrag, der ihn in diese Gegend geführt hatte. Ja, er hatte einen ganz bestimmten Auftrag und wurde gleichzeitig von Wells-Fargo-Agenten und Kopfgeldjägern gehetzt. Er befand sich mit einem Bein mitten in der Hölle, und es wäre sicherlich das Beste für ihn gewesen, dieses Land auf dem schnellsten Wege zu verlassen. Aber er musste bleiben.

Wenn er jetzt floh, würde er keine Minute mehr Ruhe finden. Es gab für ihn keine andere Möglichkeit, als zu kämpfen.

Aber konnte er die vor ihm liegende Aufgabe überhaupt jemals lösen? War er nicht schon jetzt zum Scheitern verurteilt?

Lassiter gab sich keinen Illusionen über die Zukunft hin. Er hatte es mit einem mächtigen, unheimlichen und unberechenbaren Gegner zu tun.

Vor vier Tagen war Lassiter aus dem Gefängnis von Flat Willow geflohen. Er hatte Glück gehabt, unwahrscheinliches Glück. Ohne fremde Hilfe wäre ihm die Flucht aus diesem Gefängnis nie und nimmer gelungen. Einem einzigen Mann hatte er alles zu verdanken, sonst hätte er jetzt schon sein Leben unter dem Galgen ausgehaucht.

Der Mann hieß Harold Hardstone und war sehr einflussreich. Und er hatte mit Lassiter Verbindung aufgenommen, als der bereits von der Jury zum Tode verurteilt worden war.

Harold Hardstone hatte genügend Geld, um für Lassiters Flucht sorgen zu können. Und er tat es, weil in seinen Augen Lassiter seine einzige und letzte Hoffnung war.

Es ging um Richard Hardstone, der seit zwei Monaten spurlos verschwunden war. Um Harold Hardstones einzigen Sohn und Erben.

Der Junge war verschwunden, aber Harold Hardstone war der festen Überzeugung, dass sein Sohn noch lebte und gerettet werden konnte. Aus diesem Grund hatte er seine sämtlichen Chips auf Lassiter gesetzt. Auf den Mann, der wegen eines mörderischen Raubüberfalls auf einen Wells-Fargo-Transport zum Tode verurteilt worden war.

»Ich habe viel über Sie gehört, Lassiter«, hatte er gesagt, nachdem Lassiter zu ihm geführt worden war nach der gelungenen Flucht. »Deshalb habe ich dafür gesorgt, dass Sie entkommen konnten. Als Gegenleistung verlange ich von Ihnen, dass Sie mir helfen. Ich bin sicher, dass Sie es schaffen können.«

Lassiter hatte sich einverstanden erklärt, hatte dem mächtigen Mann sein Wort gegeben, alles zu tun, was in seinen Kräften stand. Natürlich durfte keine Menschenseele erfahren, dass Hardstone für Lassiters Flucht verantwortlich war. Sein Name musste völlig aus dem Spiel bleiben. Und auch das hatte ihm Lassiter versprochen.

Nun befand er sich gleichzeitig auf der Flucht und auf der Jagd. Er war auf der Flucht vor den Männern, die ihn an den Galgen bringen wollten. Er suchte die Halunken, die wirklich jenen Überfall auf den Geldtransport auf dem Gewissen hatten. Und er suchte eine Spur von Richard Hardstone, der irgendwo in diesen Bergen verschwunden war.

Das alles bedeutete für Lassiter, dass er gleichzeitig nach mehreren Seiten kämpfen musste, und bis jetzt sahen seine Chancen alles andere als rosig aus.

Er marschierte mit langen Schritten nach Westen, immer tiefer in die Berge hinein, die nur dünn besiedelt waren. Er hoffte, hier ein gutes Versteck zu finden, von dem aus er seine Aktionen starten konnte.

Immer wieder hielt er Ausschau über die schroffe, vom gelben Mondlicht überflutete Bergwelt.

Seit sieben Stunden war er nun schon unterwegs, aber er bemerkte weder etwas von seinen Verfolgern noch von den beiden indianischen Spähern, die für ihn das Gelände auskundschaften sollten. Er kannte sie von früher her und wusste, dass auf sie Verlass war. Deshalb hatte ihn sein erster Weg in ihr Dorf am Yellowstone geführt, und sie waren sofort einverstanden gewesen, für ihn zu reiten.

Natürlich waren sie nicht gemeinsam losgeritten, sondern hatten sich gleich zu Beginn getrennt. Es war vereinbart worden, dass sich Jago und Arrok – so hießen die beiden Cheyenne-Indianer – nur in unregelmäßigen Abständen in Lassiters Nähe blicken lassen sollten. Und zwar dann, wenn sie etwas entdeckt hatten, was ihnen irgendwie wichtig erschien.

Inzwischen lagen zwischen ihm und dem Galgenbaum ungefähr drei Meilen. Eine glatte Steilwand versperrte ihm am Ende eines schmalen Canyons den weiteren Weg nach Westen.

Er musste umkehren und bog nach einer Weile in einen Seitencanyon ein, der in nördliche Richtung führte. Der Canyon war an einigen Stellen so schmal, dass ein Reiter Mühe gehabt hätte, diese Engpässe zu durchreiten.

Die Schlucht zog sich über zwei Meilen in vielen Windungen nach Norden, und Lassiter hielt ständig Ausschau nach einer Möglichkeit, sich wieder in westliche Richtung wenden zu können.

Plötzlich hörte er Hufschlag.

Hinter ihm waren Reiter. Es waren mindestens fünf Mann, und sie kamen verteufelt schnell näher.

Lassiter fluchte lautlos in sich hinein.

O verdammt! Das hatte ihm gerade noch gefehlt! Links und rechts waren nur glatte Felswände, und es gab nicht die geringste Möglichkeit, sich zu verstecken.

Er begann zu rennen. Vielleicht fand er weiter vorne eine günstige Stelle, an der er sich unsichtbar machen konnte.

Der Hufschlag wurde immer lauter und drohender. Lassiter begann zu keuchen. In den hochhackigen Reitstiefeln war das Laufen eine ungewohnte Anstrengung.

Vor ihm machte der Canyon wieder einmal eine scharfe Krümmung. Lassiter erreichte sie, sah gleich darauf, dass hinter der Krümmung die Schlucht breiter wurde. Es gab übermannshohe Felsen, zwischen denen er bequem untertauchen konnte. Dort drüben befanden sich dichte Büsche und ein paar verkrüppelte Bäume.

Lassiter wollte auf die schützenden Felsen zu rennen – und blieb im nächsten Augenblick wie erstarrt stehen.

Wie aus dem Boden gewachsen standen plötzlich mehrere Männer vor ihm und blickten ihm grinsend entgegen.

Sie waren im selben Moment zwischen den Felsen herausgekommen, als er die scharfe Krümmung hinter sich gebracht hatte.

Im bleichen Mondlicht schimmerten die Läufe der Gewehre, die sie auf ihn gerichtet hielten. Sie waren zu viert, und Lassiter erkannte, dass er nicht die geringste Chance hatte.

Die vier sagten nichts. Sie warteten, bis die Reiter kamen, vor denen sich Lassiter hatte verbergen wollen.

Lassiter war regelrecht eingekeilt. Hinter ihm waren die Reiter, und vor ihm standen die vier Burschen mit schussbereiten Gewehren.

Langsam wandte er den Kopf. Was er anfangs befürchtet hatte, war nicht der Fall. Diese Reiter waren keine Wells-Fargo-Agenten oder Mitglieder eines Aufgebots. Es waren sieben Mann, die offensichtlich zu einer Ranchmannschaft gehörten. Und der breitschultrige Reiter war auf den ersten Blick als der Big Boss zu erkennen. Seine teure Kleidung genügte schon, um ihn von den anderen besonders abstechen zu lassen. Aber auch seine ganze Haltung zeigte, dass er etwas Besonderes war.

Finster starrte er auf Lassiter herab.

Lassiter hielt dem harten Blick gelassen stand, obwohl er innerlich stark angespannt war.

»Was hast du auf meinem Gebiet zu suchen?«, fragte der Reiter.

Lassiter zuckte die Schultern.

»Ich musste unterwegs mein Pferd erschießen«, antwortete er. »Jetzt bin ich auf der Suche nach einer menschlichen Ansiedlung, um mir ein neues Tier zu kaufen.«

Der Big Boss runzelte die Stirn. Misstrauen schwelte in seinem Blick. »Dein Name!«, sagte er fordernd.

»Johnson«, log Lassiter. »Bill Johnson.«

»Ich bin Jefferson Mortimer«, brummte der Reiter. »Mir gehört das Land, auf dem wir uns im Augenblick befinden. Aber ich bin sicher, das weißt du schon längst. Dich hat doch die verdammte rote Hexe geschickt, oder etwa nicht? Dass du hierhergekommen bist, ist doch garantiert wieder einer ihrer höllischen Tricks, mit denen sie mich immer wieder hereinlegen will.«

Lassiter schüttelte den Kopf.

»Sie irren sich, Mortimer! Ich kenne die Frau nicht, von der Sie reden. Ich kam zufällig an einem Baum vorbei, an dem zwei Männer gehängt worden sind. Es war...«

»Boss!«, unterbrach ihn der überraschte Ruf eines der Männer, die Lassiter aufgehalten hatten. »Hat die Galgenmannschaft schon wieder zugeschlagen? Hat sich Ihr Verdacht bewahrheitet, Boss?«

Jefferson Mortimer nickte düster.

»So ist es«, sagte er heiser. »Joe Chester und Sid Baird mussten dran glauben. Und der da war dabei.«

Er wies kurz auf Lassiter und fuhr fort: »Die Spuren lassen keinen Zweifel daran. Dieser Hundesohn, der sich Bill Johnson nennt, hat sich nach dem Mord von der Galgenmannschaft getrennt. Die rote Hexe muss ihm einen bestimmten Auftrag mit auf den Weg gegeben haben. Gib es schon zu, Johnson! Mich kannst du nicht täuschen!«

Lassiter spürte Wut in sich aufsteigen.

»Das ist doch alles Unsinn!«, knurrte er. »Ich kam zufällig an der Stelle vorbei. Und ich konnte nichts mehr für die beiden armen Teufel tun. Deshalb bin ich weitermarschiert.«

Jefferson Mortimer lachte höhnisch. Seine Leute fielen in das Gelächter ein.

»Und warum bist du dann nicht der Spur dieser Mannschaft gefolgt?«, fragte der Rancher lauernd. »Du hättest es nicht mehr besonders weit gehabt, nur noch zehn Meilen bis zur Ranch dieser Hexe. Eigentlich wäre das doch für dich das Naheliegendste gewesen.«

Lassiter zwang sich zur Ruhe. Er wusste, dass er verloren war, wenn er jetzt nicht die richtige Antwort gab. Jefferson Mortimer war bis obenhin angefüllt mit Wut, und in seinen funkelnden Augen war jetzt schon das Todesurteil für Lassiter zu lesen.

»Ich habe anfangs mit dem Gedanken gespielt, dieser Mannschaft zu folgen«, antwortete Lassiter. »Aber dann hielt ich es für besser, eine andere Richtung einzuschlagen. Ich bin fremd in dieser Gegend. Vielleicht hätte mich diese Galgenmannschaft für einen von Ihren Leuten gehalten, Mortimer. Und ich habe schon einige schlimme Sachen von diesen Höllenhunden gehört. Die hätten wahrscheinlich kurzen Prozess mit mir gemacht und mich ebenfalls am nächstbesten Baum aufgeknüpft.«

»Hm«, brummte Mortimer abfällig. »Du hast also schon einiges über die Galgenmannschaft gehört. Hat man dir denn nicht auch ein paar Dinge über mich erzählt? Hast du wirklich nicht gewusst, wie gefährlich es für Fremde ist, mein Land zu betreten?«

»Nein«, sagte Lassiter, »davon war mir nichts bekannt.«

Wieder starrte ihn Mortimer schweigend an. Nach einer Weile hob er kurz die Hand und nannte einen Namen.

»Laredo!«

Einer der vier Männer hinter Lassiter war gemeint. Im nächsten Augenblick wusste Lassiter auch schon, was es zu bedeuten hatte. Er hörte ein gleitendes Geräusch hinter sich, etwas flog durch die Luft, und eine lederne Lassoschlinge legte sich um seinen Oberkörper. Er versuchte zwar noch, sich zur Seite zu werfen, aber es war zu spät.

Ein unheimlich harter Ruck warf ihn auf den Felsboden. Er fing den Sturz ab, so gut er konnte, aber trotzdem konnte er nicht vermeiden, dass einige Knochen empfindlich angeschlagen wurden.

Er hielt die Winchester noch in den Fäusten, konnte aber die Waffe nicht mehr in Anschlag bringen, da die Lassoschlinge seine Arme fest an seinen Körper schnürte.

Sekunden später war er entwaffnet. Er lag auf dem Rücken, war noch leicht benommen von dem Sturz, und Jefferson Mortimer starrte gnadenlos auf ihn herab.

»Leugnen hat keinen Zweck mehr!«, knurrte der Rancher. »Und du hast keine Gnade von mir zu erwarten! Ich lasse dich hängen, so wie Linda O'Brian Joe Chester und Sid Baird aufknüpfen ließ. Aber zuvor sollst du mir noch was Hübsches vorsingen. Ich werde den letzten Krümel Wahrheit aus dir herausholen, Johnson – oder wie du auch immer heißen magst.«

Lassiter grinste verzerrt.

»Mortimer!«, keuchte er. »Sie irren sich! Ich habe Ihnen die volle Wahrheit gesagt! Ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist.«

Höhnisches Gelächter war die Antwort. Der Druck der Lassoschlinge hatte etwas nachgelassen, und mit einem wütenden Ruck gelang es Lassiter, die Schlinge abzustreifen.

Fauchend kam er hoch, sah dicht vor sich zwei grinsende Gesichter und schmetterte seine Fäuste hinein. Die beiden Kerle taumelten zurück. Lassiter setzte grimmig nach und versuchte, einem von ihnen den Revolver aus dem Holster zu reißen.

Er kämpfte mit dem Mut eines Löwen. Er wusste, dass er nur eine einzige kleine Chance hatte, dem drohenden Verhängnis zu entkommen. Aber es war wirklich nur eine hauchdünne Chance.

Er bekam zwar noch den Revolver des einen Mannes zu fassen, doch dann war es auch schon vorbei. Etwas traf hart seinen Hinterkopf. Wahrscheinlich war es ein Gewehrkolben.

Vor Lassiters Augen wurde es dunkel. Er spürte nicht mehr, wie er zusammenbrach und zum zweiten Mal auf den felsigen Boden krachte.

Er hörte auch nicht, wie Jefferson Mortimer grimmig sagte: »Wir nehmen ihn mit zur Ranch. Dort soll er alles ausspucken, was er weiß. Durch ihn werden wir der roten Hexe den entscheidenden Schlag versetzen. Dafür werde ich sorgen!«

In Lassiters Schädel dröhnte und pochte es wie von tausend Hammerschlägen. Stöhnend wälzte er sich auf die Seite und wollte nach seinem Kopf fassen, aber er konnte die Hände nicht bewegen. Sie waren ihm auf den Rücken gefesselt worden.

Sein ganzer Oberkörper war von einem starken Strick eingeschnürt, sodass ihm selbst das Atmen schwerfiel.

Wie aus weiter Ferne hörte er Mortimers Stimme.

»Stellt ihn auf die Füße! Und dann soll er uns mal zeigen, wie gut er zu Fuß ist!«

Eine Stiefelspitze knallte gegen Lassiters Seite. Ein heißer Schmerz zuckte wie Feuer durch seinen Körper, und er hatte das Gefühl, schon wieder ohnmächtig zu werden.

Harte Fäuste packten ihn und zerrten ihn hoch. Schwankend stand er da und sah vor sich das schwarze Pferd von Jefferson Mortimer. Im Mondlicht sah er verschwommen das bärtige Gesicht des großen Bosses.

»Jetzt geht's los, Johnson!«, sagte Mortimer mitleidlos. »Ich bin doch mal gespannt, ob du den Weg bis zur Ranch noch schaffst. Es sind noch ungefähr zehn Meilen, und das müsste ein starker Bursche wie du eigentlich ohne Schwierigkeiten schaffen.«

Lassiter schwieg. Seine Arme waren durch den dicken Strick fest an den Oberkörper gepresst. Vor seiner Brust war das Ende eines Rohhautlassos an der Fesselung befestigt. Es war klar, was das zu bedeuten hatte. Lassiter musste hinter den Reitern laufen. Und wenn er es nicht schaffte, würde er über Stock und Stein geschleift werden.

»Vorwärts!«, rief Jefferson Mortimer und hob den Arm.

Die Kavalkade setzte sich in Bewegung. Die vier Burschen, denen Lassiter vorhin in die Arme gelaufen war, blieben zurück. Wahrscheinlich hatte Mortimer hier ständig Wachen stehen, die dafür sorgten, dass kein Unbefugter in sein Gebiet eindringen konnte.

Lassiter musste laufen. Schon bald arbeiteten seine Lungen wie Blasebälge. Sein Atem ging keuchend, rasselnd und pfeifend. Vor seinen Augen bildeten sich wirbelnde Nebel, zwischen denen grellbunte Sterne tanzten. Übelkeit packte ihn.

Sie hatten seiner Schätzung nach erst eine halbe Meile zurückgelegt, aber ihm kam die Strecke vor wie hundert Meilen.

Dann trat das ein, was er von Anfang an befürchtet hatte. Er stolperte über einen Stein, verlor das Gleichgewicht und stürzte. Sein heiserer Aufschrei ging unter im Donnern der eisenbeschlagenen Hufe auf dem felsigen Boden.

Das Rohhautlasso vor seiner Brust straffte sich. Ein jäher Ruck, und Lassiter landete auf dem Bauch. Mit den Beinen zappelte er und kam sich vor wie ein Fisch auf dem Trockenen. Verzweifelt versuchte er, sich mit den Füßen abzustoßen, wollte er irgendwo an einer Bodenunebenheit oder einem Stein Halt finden, um wieder hochzukommen. Er schaffte es nicht.

Die Männer lachten und ritten unbekümmert weiter. Sie waren grausam wie ein Rudel Wölfe. Und sie hassten ihn. Es machte ihnen Freude, ihm Schmerzen zuzufügen, denn sie hielten ihn für einen Verbündeten jener Frau, die Mortimer eine verdammte rote Hexe genannt hatte.