1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Mit dem Colt in der Faust stürmte der Killer auf Lassiter zu. Und Lassiter wusste, dass niemand anderes als der "Schwarze Engel" den berüchtigten Killer auf ihn gehetzt hatte.

Fünf Schritte von Lassiter entfernt blieb der Höllenhund stehen. Er grinste diabolisch und sagte leise: "Sprich dein letztes Gebet, Lassiter! In zehn Sekunden bist du tot!"

Lassiter starrte auf die Waffe in seiner Hand. Sie war leergeschossen, und der große Mann wusste, dass er dem Tod nicht entgehen konnte...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 172

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Inhalt

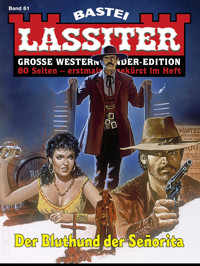

Cover

DER BLUTHUND DER SEÑORITA

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Vorschau

Impressum

DER BLUTHUNDDER SEÑORITA

Plötzlich krachte ein Schuss, und Lassiter duckte sich im Sattel. Die Kugel schlug dicht hinter seinem schwarzen Pferd in den Wüstensand. Wieder hatte er Glück gehabt. Aber wie lange noch? Seit dem Morgen war die Meute hinter ihm her. Hatte ihn immer tiefer in die Hölle der Wüste hineingetrieben. Es waren am Morgen acht Mann gewesen. Jetzt waren es noch sechs. Zwei von ihnen hatte er aus dem Sattel geholt.

Was hatte dieser verdammte Überfall zu bedeuten? Lassiter fand keine Erklärung dafür. Am Morgen war er von Sasabe, der kleinen mexikanischen Stadt wenige Meilen südlich der Grenze aufgebrochen. Er war drei Tage bei Romana Garrazzo gewesen. Man nannte sie allgemein die Señorita, und sie war mit Sicherheit eine der schönsten Frauen, die Lassiter je kennengelernt hatte.

Romana Garrazzo. Die Señorita. Manche nannten sie auch den Schwarzen Engel.

Lassiter hatte noch an sie gedacht, als er schon eine Stunde unterwegs gewesen war. Und dann waren plötzlich diese Halunken aufgetaucht. Zuerst acht Mann. Jetzt noch sechs.

Was hatte das zu bedeuten? Was wollten sie von ihm?

Reichtümer waren bei ihm nicht zu holen. Nicht mehr jedenfalls als gut fünfhundert Dollar, das Pferd und die Waffen. Aber dafür lohnte sich ein solcher Aufwand bestimmt nicht.

Er trieb das schwarze Pferd zu schnellerem Lauf an. Noch einmal vergrößerte er seinen Vorsprung, aber er wusste jetzt schon, dass sie ihm bald wieder näherrücken würden.

Die Kräfte des schlanken Wallachs ließen zusehends nach. Die Gangart wurde immer schwerfälliger.

Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis Lassiter anhalten und sich den Banditen zum Kampf stellen musste.

Und dann?

Lassiter blickte sich wieder einmal um und hielt nach den Verfolgern Ausschau. Plötzlich stutzte er.

Noch einmal zählte er die dunklen Silhouetten am Horizont.

Tatsächlich. Es waren nur noch fünf.

Waren es vor einer halben Stunde nicht noch sechs gewesen? Oder hatte er sich im grellen Sonnenglast der Wüste durch eine Luftspiegelung oder etwas anderes täuschen lassen?

So etwas konnte passieren. Das wusste Lassiter aus Erfahrung. Es gab mancherlei Naturphänomene, die dem menschlichen Auge einen Streich spielen konnten.

Lassiter knurrte einen Fluch und grinste hart.

Also gut. Dann waren es eben nur fünf. Umso besser für ihn. So vergrößerte sich seine Chance um einen Bruchteil.

Er merkte, wie das Pferd auf einmal schneller ausgriff und den Kopf witternd angehoben hatte. Er wusste, was das zu bedeuten hatte. Das Tier musste eine Wasserstelle gewittert haben, sonst hätte es nicht so plötzlich sein Tempo beschleunigt. Immerhin hatte es seit dem Morgen keinen Tropfen Flüssigkeit mehr zu sich nehmen können, und der Rappe gehörte nicht zu den zähen Wüstenpferden, die es manchmal zwei oder drei Tage ohne Wasser aushielten. Der Rappe war ein Vollblüter, auf eine gewisse Art überzüchtet, so dass viele der natürlichen Fähigkeiten zum Überleben in den Hintergrund gedrängt worden waren.

Eine Meile weiter südlich türmte sich eine niedrige Felsengruppe über dem gelbbraunen Wüstensand auf. Das Pferd hielt auf die Felsen zu. Und Lassiter ließ es gewähren.

Eine Art grimmiger Zufriedenheit erfüllte ihn. Wenn er erst zwischen diesen Felsen war, konnten sich seine Verfolger auf einiges gefasst machen. Dann würde er ihnen auf seine Weise zum Tanz aufspielen, sobald sie auf Schussweite herankamen.

Das hatten aber auch die Verfolger erkannt, denn sie ließen jetzt ihre zähen Wüstenpferde wieder schneller ausgreifen. Sie rückten rasch näher, und schon bald peitschten die ersten Gewehrschüsse durch die heiße Stille der Wüste.

Kugeln schlugen gefährlich nahe hinter Lassiters Pferd in den Sand. Er riss die Winchester an die Schulter und zielte auf den Reiter ganz rechts außen, der ihm am nächsten war.

Beim dritten Schuss sah er, wie der Mann zusammenzuckte, die Arme hochwarf und seitwärts vom Pferd stürzte. Nur noch vier!

Lassiter stellte es mit grimmiger Zufriedenheit fest und trieb seinen Rappen näher auf die Felsen zu.

Noch ungefähr zwanzig Meter lagen zwischen ihm und der schützenden Deckung. Er duckte sich im Sattel und trieb den Rappen hart an.

Als er die Hälfte der kurzen Distanz überbrückt hatte, wurde er getroffen. Die Kugel drang in sein rechtes Schulterblatt ein. Der Einschlag war so heftig, dass er nach vorne gestoßen wurde und gegen das hohe Sattelhorn prallte.

Er stieß einen heiseren Schrei aus und gab dem Rappen die Sporen. Im selben Augenblick ging ein heftiger Ruck durch den Körper des Pferdes. Es stieß einen klagenden Schrei aus, blieb stehen, als wäre es gegen eine unsichtbare Mauer gerannt.

Lassiter warf sich aus dem Sattel. Benommen durch die Kugelwunde in seiner Schulter kam er ungewöhnlich hart auf der Erde auf und verlor beim Sturz seine Winchester.

Der Rappe war gerade in die Knie gebrochen und sank zur Seite. Lassiter erkannte die Gefahr und rollte sich blitzschnell weiter nach rechts.

Wo er gerade noch gelegen hatte, krachte der schwere Pferdekörper in den Sand. Lassiter hatte Glück gehabt. Eine halbe Sekunde später, und er läge jetzt eingeklemmt unter dem sterbenden Tier.

Die vier Verfolger, die noch übrig waren, kamen näher. Ununterbrochen feuerten sie weiter, und Lassiter wusste, dass er dem Ende verdammt nahe war.

Er kroch auf das Pferd zu, das sich jetzt nicht mehr bewegte. Unter dem Kadaver ragte der Kolben der Winchester hervor. Lassiter versuchte, das Gewehr darunter hervorzuziehen, aber es war zwecklos.

Er knurrte einen Fluch, sprang auf, hastete geduckt und so schnell er konnte auf die Felsen zu. Links, rechts und hinter ihm furchten die Geschosse der Verfolger den Sand. Eine Kugel zog eine brennende Furche über seinen rechten Rippenbogen, ein anderes Geschoss streifte seine Wange, so dass er den kalten Luftzug spürte.

Dann hatte es Lassiter geschafft. Es war wie ein Wunder. Er befand sich zwischen den schützenden Felsen, die wie ein Festungswall eine kleine Senke umgaben, in deren Mitte sich ein Wasserloch befand.

Vorerst war Lassiter in Sicherheit, aber er gab sich keinen Illusionen hin. Denn die vier Jäger kamen unaufhaltsam näher.

Sie schienen bereits erkannt zu haben, dass er nur noch seinen Revolver besaß, sonst hätten sie sich bestimmt nicht so nahe herangewagt.

Jetzt ritten sie aufeinander zu und trafen sich gut fünfzig Schritt von Lassiters Deckung entfernt.

Zum ersten Mal hatte Lassiter Gelegenheit, eingehend ihre Gesichter zu betrachten. Bei dem blitzartigen Überfall am Morgen und der anschließenden Hetzjagd war ihm das nicht möglich gewesen.

Es waren zwei Mexikaner, ein Halbblut und ein Amerikaner. Lassiter forschte in seiner Erinnerung, aber er war ziemlich sicher, keinen der vier Hombres je zuvor gesehen zu haben.

Wer waren sie? Und was wollten sie von ihm?

Sie sprachen ein paar Minuten miteinander, dann hob der Amerikaner den Arm und rief: »Wir geben dir eine letzte Chance, Hombre! Komm raus aus deiner Deckung, und nimm die Arme hoch!«

»Was wollt ihr von mir?«, rief Lassiter zurück. »Zum Henker mit euch! Bei mir sind keine Reichtümer zu holen.«

Die vier brachen in schallendes Gelächter aus.

Dann rief der Amerikaner: »Also gut, Lassiter! Ich habe dir eine Chance gegeben, aber du willst sie nicht annehmen. Wir bekommen dich auch so, Mister. Bild dir nur keine Schwachheiten ein!«

Er gab den anderen ein Zeichen, und die drei schwärmten nach den Seiten aus. Der Amerikaner verharrte abwartend im Sattel. Er hatte ein hageres, bartloses Gesicht, das eisige Kälte und eine wilde Entschlossenheit ausströmte.

Woher wusste dieser Bursche Lassiters Namen?

Es musste ganz bestimmte Zusammenhänge geben, die Lassiter nicht einmal ahnen konnte.

Aber was?

»He, Mister!«, rief Lassiter, während die anderen langsam aus Lassiters Blickfeld verschwanden. »Woher kennst du mich?«

Der Mann lachte höhnisch.

»Weißt du das wirklich nicht, Hombre? Du willst uns wohl zum Narren halten, was? Wo bist du denn zuletzt gewesen?«

Wo er zuletzt gewesen war?

Eine vage Ahnung stieg in Lassiter auf.

Er war drei Tage in Sasabe gewesen, im mexikanischen Sasabe fünf Meilen südlich der Grenze. Dort hatte er eine schöne Frau kennengelernt.

Romana Garrazzo. Man nannte sie überall die Señorita. Ein Weib mit dem Temperament eines Vulkans. Sie wohnte in einem großen Haus auf einem bewaldeten Hügel zwei Meilen südwestlich der kleinen Stadt. Das Haus war ein Bordell von ganz besonderer Klasse. Sieben ausgesucht hübsche Mädchen und die Señorita sorgten dafür, dass die Gäste stets zur vollsten Zufriedenheit bedient wurden.

Längst nicht jeder wurde dort hineingelassen. Nur ausgesuchte Gäste durften das schwere Tor passieren, das in der hohen Mauer eingelassen war, die das Anwesen zu einer richtigen Festung machte. Die Señorita prüfte persönlich jeden Neuen, und wenn der Mann ihr gefiel und über die nötigen Dollars oder Pesos verfügte, wurde er akzeptiert.

Wenn es trotzdem hin und wieder Krach gab, erschien ein Mann auf der Bildfläche, der sehr schnell wieder für Ruhe und Ordnung sorgte.

Es war ein ganz besonderer Mann.

Wer sich mit ihm anlegte, machte am besten vorher sein Testament. Denn bis heute hatte dieser Bursche noch keinen Gegner am Leben gelassen.

Lassiter hatte ihn erst einmal gesehen, aber er hatte sofort erkannt, was mit diesem Mann los war.

Es war wirklich ein außergewöhnlicher Bursche.

Sein Name war Tigar Apachez.

Und man nannte ihn den »Bluthund der Señorita«.

Mit Vorliebe trug er schwarze Charro-Anzüge und blütenweiße Hemden. Diese Art, sich zu kleiden, verstärkte noch den Ausdruck des Bösen, der von ihm ausströmte.

Die Señorita selbst hatte Lassiter von ihrem Bluthund erzählt. Von ihr wusste Lassiter, dass Tigar Apachez schneller schießen und besser treffen konnte als jeder andere Mann, den sie kannte. Und dass er bisher noch jeden seiner Gegner getötet hatte. Es gehörte zu seinen Grundsätzen, keinen am Leben zu lassen, der ihm irgendwann wieder gefährlich werden konnte.

Diese Gedanken schossen Lassiter durch den Kopf, während er auf den hageren Mann starrte, der drüben reglos wartete.

»Die Señorita hat dich geschickt?«, rief Lassiter. »Stimmt das?«

Der Mann nickte grinsend.

»Warum?«, fragte Lassiter.

»Ich weiß es nicht. Sie will nur, dass wir ihr deinen Kopf bringen.«

Lassiter glaubte, nicht richtig gehört zu haben.

Ausgerechnet die Señorita!

Das war doch heller Wahnsinn.

Er hatte mit ihr nicht den kleinsten Streit gehabt. Im Gegenteil. Romana Garrazzo hatte ihn gefragt, ob er nicht noch eine Zeitlang bei ihr bleiben wollte. Das sagte doch eigentlich genug. Und jetzt das hier.

Lassiter hörte gedämpften Hufschlag. Von Westen, Osten und Süden näherten sich jetzt die anderen drei Männer. In ein paar Minuten würden sie ihn von vier Seiten her gleichzeitig angreifen, und das bedeutete für ihn höchstwahrscheinlich das Todesurteil.

In seinem Schulterblatt verspürte er ein dumpfes Pochen. Die Kugel saß nicht sehr tief, trotzdem musste sie aus dem Fleisch entfernt werden. Wenn das nicht geschah, würde sich die Wunde mehr und mehr entzünden, und Lassiter starb elendiglich an einer Blutvergiftung.

O verdammt! Es war eine höllische Situation.

Vier Killer hatten ihn umzingelt, und er selbst hatte eine Kugel im Rücken. Das konnte auf keinen Fall gut gehen.

Selbst wenn es ihm gelang, gegen die vier Burschen zu bestehen, wer holte ihm dann das Bleigeschoss aus dem Fleisch? Er selbst würde an die Stelle niemals herankommen.

Er nahm seinen Revolver in die Hand und zielte über die Felskante hinweg auf den Reiter, der noch immer dort drüben verharrte. Es juckte ihm im Zeigefinger, den Abzug durchzuziehen, aber dann ließ er es doch lieber sein.

Sechs Patronen waren in der Trommel.

Er konnte sechsmal schießen, und dann würde er mit ziemlicher Sicherheit keine Zeit mehr zum Nachladen finden.

Deshalb musste er mit seiner Munition sparsam umgehen, durfte er sich keinen einzigen Fehlschuss leisten.

Der Hufschlag der anderen drei Pferde wurde immer stärker. Jetzt feuerte einer der Männer einen Schuss ab und stieß einen schrillen, markdurchdringenden Schrei aus.

Das war das vereinbarte Signal zum Angriff.

Der Amerikaner trieb sein Pferd mit den Sporen an. Er lenkte das Tier nur mit den Schenkeln und hielt mit beiden Händen sein Gewehr.

Es ging alles unheimlich schnell. Mit allem hatte Lassiter gerechnet, nur nicht mit einem solch rauen, kompromisslosen Angriff, wie ihn die vier Killer führten.

Er war innerlich eiskalt.

Wie ein feuerspeiendes Ungetüm raste der Amerikaner auf ihn zu und schoss ununterbrochen aus seiner Winchester.

Lassiter wartete, bis der Bursche nahe genug war, und richtete sich dann blitzschnell hinter seiner Deckung auf.

Er brauchte nur einmal zu schießen. Er sah, dass er den Mann getroffen hatte, und warf sich sofort herum.

Die anderen drei Gegner drangen gerade in die Senke. Lassiter sprang nach rechts, wo ihm ein paar Felsbrocken eine dürftige Deckung boten. Mitten im Sprung erwischte ihn die erste Kugel. Diesmal traf sie seinen Oberschenkel. Er ging in die Knie, sah in aufblitzende Mündungslichter und feuerte zurück.

Er war von einer finsteren Entschlossenheit erfüllt. Wahrscheinlich war dieser Platz für ihn die Endstation, aber das war ihm irgendwie gleichgültig. Er war schon immer den Gefahren gegenüber gleichgültig gewesen. Vielleicht war es das, was ihm am meisten vor anderen Männern auszeichnete.

Aus einem wilden Urinstinkt heraus dachte er diesmal an nichts anderes, als möglichst viele von seinen Gegnern noch mit ins Jenseits zu nehmen. Der heiße Wille zu töten erfüllte ihn wie nie zuvor, und dann war noch in ihm die Erbitterung über das Unsinnige dieses ganzen Kampfes.

Er schoss, so schnell er konnte. Zum dritten Mal an diesem Tag wurde er getroffen, und dann war es plötzlich still.

Pulverrauch verzog sich. Drei reiterlose Pferde trotteten zum Wasserloch. Das Halbblut und die beiden Mexikaner lagen auf der heißen Erde und rührten sich nicht mehr.

Lassiter senkte die Hand mit dem Revolver. Die Waffe war leergeschossen, aber daran dachte er in diesen Minuten nicht.

Es war wie ein Wunder, dass er mit dem Leben davongekommen war.

Aber war er das wirklich?

An drei Stellen verspürte er starke Schmerzen. Im rechten Schulterblatt, im linken Oberschenkel und im linken Arm, wo die dritte Kugel eingeschlagen war.

Mühsam erhob er sich und setzte sich in Bewegung. Er wollte hinunter zum Wasserloch, wollte zuerst einmal seinen Durst stillen und dann seine Wunden so gut versorgen, wie es eben möglich war.

Er hatte erst zwei Schritte zurückgelegt, als er jäh erstarrte.

Zwischen den Felsen am Südrand der Senke war ein Mann aufgetaucht.

Lassiter erkannte ihn sofort.

Es war Tigar Apachez – der Bluthund der Señorita. Mit dem Revolver in der Faust stürmte er auf Lassiter zu. Lassiter versuchte gar nicht erst, seine Hand mit dem Colt zu heben. Es wäre sinnlos gewesen, denn die Trommel war ja leergeschossen.

Tigar Apachez blieb sieben Schritt von Lassiter entfernt stehen. Anfangs hatte es ausgesehen, als ob er sofort schießen wollte. Inzwischen aber hatte er erkannt, dass Lassiter wehrlos war.

Der Bluthund der Señorita grinste grausam.

Er stand da wie ein Todesbote. Und Lassiter kam sich vor wie ein Verurteilter, der vor dem Hinrichtungskommando stand.

Tigar Apachez trug einen schwarzen Charro-Anzug und ein blütenweißes Hemd mit schwarzer Schleife. Sein ganzes Äußeres strahlte eine dämonische, düstere Drohung aus.

Schon jetzt wusste Lassiter, dass er von diesem Bluthund keine Gnade zu erwarten hatte. Und er wusste auch, dass niemand anders als der Schwarze Engel den berüchtigten Killer auf ihn gehetzt hatte.

Schwarzer Engel...

Unwillkürlich musste Lassiter daran denken, dass er Romana Garrazzo immer so genannt hatte, wenn er mit ihr allein gewesen war.

Wie sehr er sich getäuscht hatte!

»Was ist los, Tigar?«, fragte er ruhig. »Warum hat sie dich hinter mir her geschickt?«

Der Todesbote des Schwarzen Engels grinste teuflisch.

»Sprich dein letztes Gebet, Lassiter!«, sagte er. »In zehn Sekunden bist du tot.«

»Zum Teufel!«, fluchte Lassiter erbittert. »Willst du mir nicht erst mal erklären, was hier...«

Tigar Apachez unterbrach ihn kalt.

»Lass es dir vom Satan persönlich erzählen, Gringo!«

Langsam hob er den Revolver, und die Mündung zeigte genau auf Lassiters Herz.

»Hast du gebetet?«, fragte er zynisch. »Die zehn Sekunden sind gleich verstrichen.«

Lassiter schwieg. Es hatte keinen Zweck, hier noch etwas zu sagen. Dieser eiskalte, blutrünstige Killer würde schießen. Und Lassiter hatte nicht die Spur einer Chance, dem Tod zu entkommen.

»Bueno«, sagte Tigar Apachez trocken. »Es ist so weit...«

Der Schuss donnerte auf. Unwillkürlich stieß Lassiter einen gellenden Schrei aus und warf sich aus einer Reflexreaktion heraus zur Seite.

Es war umsonst gewesen.

Die Kugel schlug in seine Brust ein. Er verspürte einen heißen, glühenden Schmerz, und eine feurige Lohe schien seinen ganzen Körper von Kopf bis Fuß in zwei Hälften spalten zu wollen.

Er glaubte zu schweben und wusste nicht, dass er noch immer auf beiden Beinen stand. Er schwankte wie ein Baum, der von einem Orkan geschüttelt wurde. Die ganze Welt drehte sich vor seinen Augen, und wie aus weiter Ferne hörte er einen grässlichen Schrei.

Und dann fiel erneut ein Schuss.

Lassiter hörte den Knall wie aus weiter Ferne. Er war der Meinung, Tigar Apachez hätte noch einmal auf ihn geschossen, um ihm endgültig den Rest zu geben.

Aber diesmal schlug keine Kugel in seinen Körper ein. Jedenfalls verspürte er keinen Schmerz mehr.

Er brach in die Knie und fiel langsam nach vorne. Noch einmal hob er mühsam den Kopf. Er kämpfte mit dem letzten Rest seiner Kraft und seines Widerstandswillens gegen die aufkommende Ohnmacht an. Und noch einmal hatte er das Gefühl, mit klaren Sinnen seine Umgebung in sich aufzunehmen.

Er sah den blauen Himmel, die grauen Felsen, den gelben Sand und die im Sonnenlicht glitzernde Oberfläche des Wasserlochs. Er sah ein paar reglose Gestalten im Sand liegen, nur Tigar Apachez schien sich in Luft aufgelöst zu haben.

Statt des Bluthunds erblickte Lassiter eine andere Gestalt. Schwarz und riesig wuchs sie dicht vor Lassiter in den blauen Himmel hinein. Es war die Gestalt eines Mannes mit einem auf die Brust wallenden weißen Vollbart.

Lassiter grinste müde.

Vor seinen Augen begann sich wieder alles zu drehen.

»Bist du der liebe Gott?«, hörte er sich flüstern, und dann sank sein Kopf nach unten. Vor seinen Augen wurde es Nacht.

Der dunkelgekleidete Mann mit dem weißen Vollbart beugte sich über Lassiter und drehte ihn vorsichtig auf den Rücken. Er schob das rechte Augenlid Lassiters nach oben, blickte aufmerksam in die Pupille und murmelte ein paar leise Worte in seinen weißen Bart.

Dann verschwand er aus der Felsenmulde und kam nach einer Weile mit einem knochigen grauen Pferd zurück.

Tiefe Stille herrschte rings um das Wasserloch. Am stahlblauen Himmel zeigten sich winzige Punkte. Die Geier hatten sich schon eingestellt. Sie witterten den Tod immer als erste...

II

Tief im Unterbewusstsein hörte Lassiter hin und wieder Hufschlag, und gleichzeitig hatte er das Gefühl, sich in einem kleinen Boot zu befinden, das mitten im Orkan auf dem Ozean hin und her geschleudert wurde.

Es waren nur kurze Augenblicke, die er jedoch nur wahrnahm wie in einem bösen Traum. Gleich danach versank er dann wieder in tiefe Bewusstlosigkeit und merkte nichts von den Schmerzen, die in seinem Körper waren. So wurde ihm auch nicht bewusst, dass er bäuchlings auf einem Pferderücken lag und durch die Wüste transportiert wurde.

Erst später wurde er für wenige Minuten voll in die Wirklichkeit zurückgerissen. Es war, als wenn jemand ein glühendes Eisen in seine Brust zu bohren schien.

Er schrie auf, riss die Augen auf, wollte sich schmerzgepeinigt aufbäumen, aber er konnte kein Glied rühren.

Man hatte ihn auf einer harten Unterlage festgeschnallt, anscheinend auf einem Tisch.

»Ruhig, ganz ruhig«, brummte eine tiefe Stimme.

Lassiter starrte aus weit aufgerissenen Augen in das grelle Licht einer Deckenlampe. Dann tauchte das bärtige Gesicht, das er schon einmal gesehen hatte, im Lichtschein auf.

»Ich habe dich mit Riemen festgeschnallt, Lassiter«, sagte der Alte. »Es war die einzige Möglichkeit. Anders war ich nicht imstande, dir die Bleistücke aus dem Körper zu holen. Ein Wunder übrigens, dass du noch am Leben bist. Das hast du dem Herrn zu verdanken. Er hat seine Hand über dich gehalten. Sein Wille geschehe, und gepriesen sei sein Name bis in alle Ewigkeit. Hier, trink! Es wird dir guttun.«

Er setzte Lassiter eine Flasche an die Lippen, und scharfer Whisky rann wie flüssiges Feuer in Lassiters ausgetrocknete Kehle. Er schluckte verkrampft und grinste dankbar, als der Alte die Flasche wegnahm.

»Anfangs habe ich Sie tatsächlich für den lieben Gott gehalten«, sagte er. »Ich habe gedacht, ich wäre schon im Jenseits angekommen, nachdem mich Tigar Apachez von den Beinen geschossen hatte.«

»Ich bin nicht Gott«, erwiderte der Alte ernst. »Ich bin nicht mehr als sein unwürdiger Diener. Er hat mich genau im richtigen Augenblick an den richtigen Ort geschickt. So konnte ich dir helfen, Lassiter. Ich kam gerade hinzu, als Tigar Apachez die zweite Kugel auf dich abfeuern wollte.«

»Und dann?«, fragte Lassiter heiser.

»Ich habe früher geschossen als er«, erklärte der Alte. »Jetzt liegt er bei den anderen.«

»Und wem habe ich meine Rettung zu verdanken?«

»Ich bin Joseph McElligott. Du befindest dich auf meiner kleinen Farm, mein Sohn.«

»Auf welcher Seite der Grenze befinden wir uns?«, fragte Lassiter.

»Südlich davon. Also in Mexiko.«