4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- SCHWEIG! - Ein Kind das wollte lachen und singen - - Lippen wie Rosenblüten - - da kam der schwarze Mann - - brutal - - alles beschmutzend - - drückte sie zusammen - - welkes Laub - - und befahl: - - „Schweig!“ - Ein Buch über sexuellen Missbrauch und über das, was solch ein Unglück in eines Menschen Kopf anstellen kann. Aber auch ein Buch, das einen Weg der Heilung aufzeigt. Selbst wenn dieser manchmal wie ein Märchen klingt. Aber hat es solch ein Schicksal nicht verdient, ab und zu auch so ein Märchen sein zu dürfen? Denn nur wer die Hölle gesehen, der vermag auch das Licht der Sterne zu trinken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

WIDMUNG

PROLOG

Warum

Ein Spaziergang

Waffennarr

Ein Scharmützel

Diebstahl

Im Kopf

Am Straßenrand

Schwarzmarkt

Meine kleine Welt

Süße Kelche

Geschwisterliebe

Auf der Suche nach Rat

Blick aus dem Fenster

Auf der Flucht

Weitere Geständnisse

Nur ein Wort

Eine Schlacht

Internatszeit

Stein der Trauer

Auf dem Zenit

Schon demnächst

Wieder im Geschäft

Ein Ausritt

Nicht allein

Vier Jahre

Stunde der Entscheidung

Erinnerungen

Sind wir nicht alle ein bisschen ...

EPILOG

Weitere Bücher von Franus Graueis,

FRANUS

GRAUEIS

Lasst mich trinken

das Licht der Sterne

IMPRESSUM:

Autor:

Francis M. Linz alias

FRANUS GRAUEIS

Gravelottestr. 4

81667 München

Germany

© Francis Linz 1996

ISBN 978-3-911350-20-4

EBOOK / Epub 2

Wörter: 98.000

Geschrieben: 1995/96

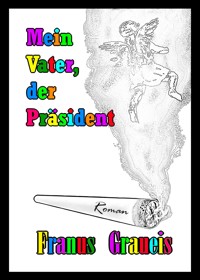

Umschlaggestaltung © Franus Graueis

Weiteres siehe: www.Francislinz.com

………………………………………………………

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Rechteinhabers unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

WIDMUNG

Für Rachel,

und all die anderen,

die erst heute wieder zu sprechen vermögen.

Dank an Matthias

für die Briefe aus der Anderswelt.

Aber auch an alle,

die zum Gelingen dieses Buchs beigetragen haben.

PROLOG

SCHWEIG

Ein Kind

das wollte lachen und singen

Lippen wie Rosenblüten

da kam der schwarze Mann

brutal

alles beschmutzend

drückte sie zusammen

welkes Laub

und befahl:

„Schweig!“

Warum

Ende Juli vor sechs Jahren

(In einer anderen Welt)

„Warum nur?“, fragte die Prinzessin.

„Ich weiß es nicht“, bebte ich zerknirscht. Ich war verzweifelt. Meine Stimme wurde steinern und sank mit jedem Wort mehr tiefer hinab in den reißenden Strudel der Hoffnungslosigkeit. „Beim besten Willen, ich weiß es nicht.“ Und nur der Wind, der durch die Zinnen des Schlosses sein trauriges Lied sang, wie auf einem Kamm, war mein Freund. Aussichtslos war sein Kampf, so wie der meine.

Ja, wir waren Brüder, nicht nur im Geiste, der körperlos Geborene und ich. Doch gab es einen kleinen Unterschied, im Gegensatz zu mir nahm er mit jedem Stoß seinen Kampf mutig aufs Neue auf. Es gab keine unnötigen Fragen, keinen Müßiggang, kein Zögern. Nein, nie war seine Zunge flatternd zerschnitten in den Böen. Stets ergeben fügt er sich seiner Bestimmung. Den Kopf zwischen den Schultern tolldreist anzurennen bis zum bitteren Schluss, das ist die süße Muttermilch, die er garstig bis in alle Zeiten an die Wände zu speien hat. Er weiß das. Somit hat er einen Plan, eine Essenz des Seins, deren das Leben letztendlich bedarf. Darum beneide ich ihn, denn es ist nicht von unsagbarem Vorteil, sich einer höheren Bestimmung zu unterwerfen, selbst wenn diese stets nur immer kniend Demut fordert? Das macht vieles leichter. Das befreit die grübelnde Stirn und hebt hinfort die störenden Balken.

Wie wahr, einen Plan zu haben, das macht in gewisser Weise artig und zufrieden. Ein Zustand, den wir alle von Geburt an anstreben. Aber was war meine Bestimmung? Welchem Ruf soll ich folgen? Der Wind, er muss kämpfen, kämpfen und immer nur kämpfen, er muss heulen, heulen, für immer nur heulen, doch was ist mit mir? Hatte ich nicht schon genug gekämpft, hatte ich nicht schon genug geheult? Lohnte noch ein sich Auflehnen gegen das Unvermeidliche, ein Schlüpfen aus dem Korsett der inneren, sowohl als auch der äußeren Zwänge?

Fürwahr, es war und ist nicht leicht und ich habe auch heute noch schwer daran zu tragen. Und die Momente, in denen ich unsagbar dankbar gewesen wäre, wenn man mir denn endlich ein Banner voranstellen hätte, groß und breit, hinter dem ich mich voller Trost hätte verstecken können, waren in manch Zeiten Armeen gleich.

„Warum nur? Es ist so furchtbar grausam und ungerecht!“ Jetzt aber war es fast ein Schrei wider die Eitelkeit der Götter, den die Prinzessin da ausstieß. Verzweifelt drehte sie sich ab. Laut raschelte dabei ihr Rock, der mächtig aufgebauscht war von den eingenähten Reifen und den tausend gestärkten Unterröcken, die sich verschämt, aber auch ein wenig kokett lächelnd, darunter verbargen. Kraftlos fiel mein kleiner Liebling auf das Bett und weinte gar bitterlich. „Es ist einfach nicht fair. Was haben wir beide nur verbrochen, dass das Schicksal uns so grausam bestrafen muss? Gibt es keine Gerechtigkeit mehr unter dem Himmel? Warum nur hat unsere Liebe keine Chance vor dem hellen Licht?“

In der Tat, all das waren berechtigte Fragen, tiefbohrend in meinen Kern. Und so sehr ich mich auch mühte, da konnte ich nicht einfach weghören. Wie ich es sonst so gern mache, wenn Probleme auftauchen. Waren das doch genau die Fragen, die meinen Lebensmut täglich zu zermürben suchten, ihn vor langer Zeit schon zu körniger Asche rieben.

Ja, ich war am Tiefpunkt. Und wieder einmal nahm nur der Wind, mein Freund, Notiz davon. Sanft nahm er ebenjene Asche in seine flottierenden Hände und breitet sie aus über das Land, einer schwarzen Fahne gleich. „Ich weiß es nicht“, wiederholte ich nur dumpf und einfältig meine Worte von zuvor.

Was aber natürlich kein Ausgleich für das war, was mein kleiner Augenstern jetzt wirklich gebraucht hätte. Und am liebsten hätte ich sie jetzt einfach nur in den Arm genommen und an ein laut pochendes Herz gedrückt, fest und über viele zärtliche Stunden hinweg, denn sie wirkte so unglaublich verletzlich, so schrecklich hilflos. Doch in meine Arme nehmen, genau das ging ja nicht! Das war der Bann, der uns schier den Verstand raubte. Das war die Krux unserer Liebe, erbarmungslos geschlagen mit den Nägeln der Verdammnis auf die Bretter der Ewigkeit.

„Vielleicht will uns das Schicksal nur auf eine Probe stellen? Vielleicht geht es irgendwann einmal vorbei? Es ist doch noch nicht bewiesen, dass es für immer so zu sein hat, wie es sich jetzt vor unseren Augen gibt“, sagte ich. Aber es war nur ein schwacher Versuch, sich aus den Armen der Wirklichkeit zu winden. Kümmerlich loderte der letzte Funke auf dem Docht der Verzweiflung und warf morbid tanzende Schatten an die Wand; leise drohend.

„Es wird nie vorbeigehen. Das weißt du genauso gut wie ich. Machen wir uns doch nichts vor. Nie, nie, niemals!“, rief die Prinzessin. Und ihr zarter Rücken bebte dabei unter den mächtigen Schauern von eingeschnürtem, hilflosem Zorn. Dann trommelte sie sogar mit ihren Füßen auf das Bett und warf ihr Taschentuch an die Wand, so als ob all das Böse höchstpersönlich dort stände, zur Anklage bereit.

Ach, was hätte ich nicht alles gegeben, meinen Schatz jetzt zu streicheln und zu beruhigen. Ich konnte wahrlich schmerzhaft fühlen, wie ein jedes weitere Wort, das sie sprach, ihr Herz zerschnitt in tausend kleine Stücke; getunkt in ein Fass voller Salz. „Nie werden wir zueinanderfinden. Nie werden die Götter dir einen Körper geben. Nie werde ich deine Wärme in mir spüren.“ Und nun war es fast ein Stöhnen, das da über ihre Lippen kam. „Und wenn doch, dann wird der Preis zu hoch sein. Viel zu hoch! Ewige Schande wird sich über uns werfen. Darum wirst du auf unserer Welt nur immer wandeln als ein Wesen ohne Fleisch und Blut, als ein zu Lebzeiten schon Toter.“

Das aber war zu viel! Garstige Widerhaken zehrten unerbittlich nun auch an meiner Seele, rissen kleine Fetzen und der Damm brach. Jetzt war es an mir, die so ungeduldig wartenden Tränen fließen zu lassen. Und es waren derer so viele. Allerdings perlten diese nur eine sehr kurze Wegstrecke, denn schon bald vermischten sie sich formlos mit meiner Haut und sickerten stumm wieder durch die wartenden Poren in mich ein. Tropfen für Tropfen, stetig höhlend meines Herzens Stein. Denn nichts konnte sie auf Dauer hervorlocken aus ihrem Gefängnis.

Ja, die wahre Quelle meiner Trauer schämte sich noch immer, tief bis ins Mark, selbst nach all den vielen Jahren, sich öffentlich zu bekennen. Denn wer weint, der ist schwach und nichts wert. Da gibt es kein Lob und keinen Applaus. Bitte räumen Sie sofort die Bühne! So habe ich es gelernt. Von klein auf. Den Starken gehört die Welt und nur den Starken. Vergesst endlich die Schwachen und werft sie singend über die Klippen.

Ich versuchte mich zu sammeln. Musste spucken meine innere Angst weit hinaus über die Balustrade meiner Haut. Denn wer steigt schon ein in das Boot mit dem dicken Loch im Rumpf? Nüchtern stellte ich darum fest: „Ja, ich habe keinen Körper. Nie habe ich einen solchen besessen. Oder besser gesagt: Es ist nur ein hohler Schein, den ich da auf meinen Schultern trage; ein aus schattigem Licht gestrickter Mantel, mottenzerfressen.“

Doch das Thema war zu mächtig, als dass falsche Kontenance auf Dauer zu wahren gewesen wäre. Dementsprechend heulte ich zornig auf, fast schon ein wenig theatralisch: „Mein Gott, wie weh das tut, keinen Körper zu haben, sich und die Welt nicht spüren zu können, für immer einsam zu sein. Zu wissen, dass man nur einen hohlen Beutel sein Eigen nennt, den andere ein Herz nennen. Und glaube mir, meine Liebste, du mein Anker im Nichts, am liebsten würde ich hier auf der Stelle sterben, dahinsinken, mich selbst endlich freigeben, mich und dich, aber sogar das ist mir mit diesem amorphen Ding unmöglich, das sich die Hülle meiner Seele nennt.“

Voller Ekel und Hass sah ich an mir herunter. Denn da, wo sich Arme, Beine, ein Torso oder vielleicht auch nur Hände und Füße hätten befinden sollen, da war nichts. Und nur ganz leicht, kaum sichtbar, schimmerte zart und dünn so etwas wie der Hauch einer möglichen Konsistenz. Luzid glimmend. Und fast sah es so aus, als ob ich ein Wesen aus reinstem Wasser sei. Ich war durchsichtig und klar. Und nur wenn ich mich rasch bewegte oder auch hustete, warf es kleine Wellen, die das einfallende Licht dann tausendfach in sich selbst brachen. Wie ein schaukelndes Prisma. Ansonsten konnte ein jeder auf dieser Welt einfach durch mich hindurchgreifen wie durch einen Nebel. Zudem spürte ich es nicht einmal.

Was aber auch hieß:

Niemand konnte mich hier verwunden,

mir Böses antun!

Das war der Vorteil dieses Körpers.

Nun ja, ob mich wirklich niemand verwunden konnte auf dieser Welt, das war nicht gewiss. Die Auguren hüllen sich diesbezüglich nämlich in tiefes Schweigen. Der schwarze Ritter, mein erbitterter Feind und Nebenbuhler, macht mich schrecklich fürchten. Zwar war ich ihm noch nie persönlich begegnet, hatte jede Konfrontation bis zu diesem Zeitpunkt wohlweislich vermieden, aber nur deshalb, weil ich irgendwo ganz unten auf dem Grunde meiner Seele spürte, dass er mir eben doch gefährlich werden konnte.

Sehr gefährlich sogar!

Er war der Einzige, der mir auch in meinem neuen Leben Böses antun konnte. Sein großes Schwert macht mir Angst.

Ja, ich hatte, so paradox es auch klingen mag mit diesem tropfenden Leib, sogar körperliche Angst vor ihm. Auch wenn sonst ein jeder Speer oder Morgenstern im Kampf, und natürlich auch ein jeder Dolch, heimtückisch gestoßen in den verwinkelten Gängen des Palastes, einfach durch mich hindurchfuhr, so als sei ich gar nicht vorhanden. Selbst vergiftete Dorne konnten mir nichts anhaben, denn mehrfach hatte man schon versucht, mich mithilfe dieser aus dem Weg zu räumen. Die Prinzessin war ein begehrtes Gut. Vor allem ihre Mitgift, das halbe Königreich, erweckte in so manch dunkel ausgeschlagenem Herz teuflische Begierde.

Plötzlich aber hörte ich leise Schritte auf dem Gang. Vielleicht nur eine betrunkene Wache auf der Suche nach einem intimen Platz für die Notdurft, dennoch war Vorsicht angesagt. Soll man doch nie die Geduld Fortunas über die kurze Weite eines flüchtigen Augenblicks hinaus strapazieren.

„Ich werde dich jetzt verlassen, meine Prinzessin“, raunte ich deshalb fast unhörbar. Der Gefahr bewusst, in der wir uns ständig befanden, hatte ich mich wieder im Griff. „Dein Vater, der König, erwartet dich unten im großen Saal zu dem kleinen Fest, das er anlässlich seines Sieges über die Proten gibt. Darum auch ist es klüger, wenn ich jetzt gehe. Es ist nur zu unserem Besten, wenn er vorerst keinen Verdacht schöpft.“

Sanft hob meine kleine Perle den hübschen Kopf von den Kissen, wobei eine einzelne, freche Locke, keck und leicht wie eine Feder über ihrer Stirn schwebte. „Werde ich dich wieder sehen, mein Liebster?“, flüsterte sie.

„Natürlich, mein Schatz. Und auch wenn es uns nie gelingen sollte uns zu umarmen, geschweige denn, uns zu vereinen und zu verschmelzen, so werde ich dich immer lieben und in meinem Herzen tragen.“

Grüne Augen lächelten selig über den noch feuchten Wangen. Zwei geheimnisvolle Brunnen, die mir das ewige Licht der Welt versprachen. „Ich liebe dich auch“, sagte sie sanft.

Schnell noch warf ich ihr eine Kusshand zu und empfing freudig die ihre, dann ging ich zum Fenster, betrachtet den Schlossgraben unter mir und stürzte mich ohne weitere Bedenken kopfüber diesem entgegen.

Der wild trudelnde Flug machte mir keine Angst, denn viel zu oft zuvor war ich ihn schon gegangen.

Und siehe da:

Ich behielt Recht.

Noch bevor ich unten aufschlagen konnte und womöglich in einer einzigen großen Pfütze zerschellte, erwachte ich schweißgebadet in meinem Bett.

Ich war zurück.

Welt ich habe dich verlassen.

Welt nun hast du mich wieder.

Soll ich darüber wirklich glücklich sein?

Ein Spaziergang

Ein trister Novembertag vor sechs Jahren

Ich glaube, es war ein Sonntag. Genau möchte ich mich aber nicht festlegen, denn ein später Samstagnachmittag wäre mindestens genauso gut. Denn ob ich die Sportschau verpasst hatte oder nicht, das weiß ich nicht. Sie interessierte mich schon seit Jahren nicht mehr.

Auf alle Fälle gilt, es war Wochenende. Ich hatte das Bett und sogar das Haus, trotz bewölkten Himmels, freiwillig verlassen. Unerschrockener Abenteurer, der ich zuweilen bin; tolldreist und wagemutig. Das Ganze aber natürlich nicht ohne ausreichend legitimierten Grund, denn ich trug einen Plan in mir. Einen Plan, der schon lange nach Ausführung rief.

Schmutzig ballten sich die himmlischen Federbetten über mir, schoben sich mühsam unter, über und ineinander, rangen einen Kampf ohne Regeln. Nur unübersehbar selbst für den zuversichtlichsten aller Optimisten, dass Frau Holle schon bald ihren Waschtag fortsetzen würde. Begonnen in den Morgenstunden. Es konnte sich nur um wenige Minuten der Gnade handeln.

An der frischen Luft ankommen, machte ich mir darüber aber keine Sorgen mehr. Denn auch wenn der kalte Wind neugierig die Länge meines Haupthaares zu untersuchen trachtete, mein täglicher Spaziergang, der muss sein. Wie die zwei Sportstunden im Block, damals in der Schule: Grün schraffiert im Stundenplan. Ansonsten bestand die Gefahr, noch verrückt zu werden im Laufe der Zeit, so völlig abgeschlossen hinter meinen eigenen vier Wänden. So völlig allein mit den vielen Stimmen in mir.

Und auch wenn es mich noch nie sonderlich hinauszog in die große, weite Welt, das immerhin hatte ich erkannt, so ganz sollte man sie nicht über Bord schubsen, über die Reling der eigenen Egozentrik, damit sie treiben möge bis hinab über den Rand. Ab und zu ein Blick werfen auf die Menschen und ihr Regelwerk, hilft den Kontakt zu halten. Selbst wenn dieser Blick hinter undurchdringlichen Scheiben, die mein einsamer Geist in all den Jahren so seltsam hochgezogen, sonst so still ruht.

Ich hatte die Winterschuhe an. Das Ersatzpaar zum Schnüren, weich und gut eingelaufen. Damit war die Zeit der Blasen lange vorbei. Mit Einlegesohlen aus Schafwolle. Die etwas Teuren, die ich mir in diesem Fall aber gerne gönnte, auch wenn ich sonst niemand bin, der sich selbst ohne Maßen verwöhnt. Dieser Luxus aber durfte sein, denn ich hasse es ungemein zu frieren. Was habe ich dies Thema betreffend schon für entsetzliche Qualen durchgestanden, wartend auf den Bus oder die S-Bahn.

Es waren schöne Schuhe, vom vielen Gebrauch allerdings schon etwas fleckig, nicht nur an den Spitzen. Deutlich zeichneten sich die Spuren von Salz auf dem dunkelbraunen Leder ab. Schuhe, mit denen man die langen Kälteperioden unserer Breiten aber gut überstehen konnte. Sie besaßen eine dicke Plastiksohle. Dementsprechend klobig war mein Schritt. Einem garstigen Monster gleich, welches dreist entflohen ist aus Frankensteins Kabinett. Doch das störte mich nicht. Schnöde Eitelkeit, wo ist dein Stachel? Viel wichtiger war: Pfützen und Glatteis lehrten mich nicht fürchten.

Ich probierte eine neue Wegstrecke, die ich zuvor noch nie geübt, völlig entgegengesetzt meiner üblichen Route der Stadtmitte zu. Erstaunlich, da ich in diesen Tagen in so vielen anderen Dingen so völlig starr und unbeweglich schien. Und selbst ich mich auch heute noch, wenn ich mich so in der Vergangenheit betrachte, einen unverbesserlichen Wiederholungstäter nenne. In so vielen Bereichen des Lebens. Kaufte ich doch im Supermarkt immer dieselben Sachen ein, auch wenn sie mir eigentlich schon lange nicht mehr schmeckten. Denn die Hauptsache war, dass das Verhältnis von Preis zur Kalorie stimmte. Ich wechselte auch nie die Zigaretten-, Bier- oder Schnapsmarke. Bestieg immer den gleichen Waggon in der S-Bahn, den hintersten. Setzte mich ein jedes Mal auf den denselben wackeligen roten Plastikgartenstuhl im Waschsalon, den am Fenster, und war auch, was das Zusammenfalten meiner Wäsche anbetraf, zu keinerlei Zugeständnissen bereit. Wechselte selbstverständlich auch nie die Art und Weise, meine Zahnpastatube so auszudrücken, dass sie bis zum letzten Tropfen keine verschrumpelte Beleidigung für das Auge darstellte, sondern vielmehr einem ästhetischen Kunstwerk gleichkommt. Keine faulen Kompromisse. Gott sei Dank, musste ich nie mit jemand darüber streiten. Ich lebte allein. Allein und völlig zurückgezogen.

Schon immer und wie zu befürchten,

scheinbar bis in alle Ewigkeit.

Aber sollte ich darüber weinen?

Und wenn ja:

Wie lange?

Die neue Etappe führte mich an den Rand der Stadt. Dorthin, wo die betuchten Leute ihr Haupt zum Schlafe betteten. Die Gärten groß, die Bäume hoch und die Hunde laut mit dem Schwanz wedelnd. Dorthin, wo selbst die Katzen Halsband tragen und die Tore schmiedeeisern und verschlossen sind.

Betteln und hausieren verboten!

Hier lebt man gerne. Aber immer unter seinesgleichen. In manch Swimmingpool hätte meine Wohnung bequem Platz gehabt.

Es war kein guter Tag. Und je mehr ich von dem so protzig zur Schau gestellten Reichtum sehen musste, desto deprimierter wurde ich. Zugegeben, es war der pure Neid, denn im Gegensatz zu ihnen hatte ich es nicht geschafft. Obgleich es kurzfristig, für immerhin ein paar Jahre, sich nicht einmal schlecht anließ. Doch den Wurstzipfel vom Leben, den labberigen Fetzen nackter Haut, den ich an diesem Tag vor ihren Toren stehend in Händen hielt, den machte mir keiner streitig. Nicht einmal einer ihrer frisch geföhnten Hunde, laut mit dem Schwanz wedelnd. Aber auch kein Straßenköter, abgemagert bis auf die Knochen.

So gesehen war ich froh, als sich die Gegend um mich herum endlich wieder etwas zu normalisieren begann, auch wenn es immer noch wohlhabend genug war, meine Minderwertigkeitsgefühle Schritt für Schritt zu piesacken. Und nur um auf andere Gedanken zu kommen (denn die Stimmen in mir wurden schon wieder so seltsam unruhig), gab ich mich einem alten Spiel aus der Kindheit hin. Versuchte die Namen auf den Klingelschildern rückwärts zu lesen. Wir hatten es damals oft gespielt und ich hatte fast immer gewonnen, die Zungenbrecher so schnell als möglich fehlerfrei über die Lippen zu bringen. Das Spiel lenkte mich ein wenig ab, bis ich dann sogar auf einen Namen stieß, der mich zum Lächeln zwang.

Trobrettub .rD Tuepareht

Wohnte hier vielleicht ein seltsamer Orientale mit schmalen Schlitzaugen, weit vom Kurs der Heimat abgekommen? Oder nur ein gut getarnter Geheimagent? Von obskuren Mächten verpflanzt in ein kleinbürgerliches Idyll. Ein verschwiegener Nuntius, der hinter seiner dicken Brille geheimnisvoll blinzelnd, ständig Einladungen zu dubiosen Empfängen ausspricht? Oder vielleicht ein Konsul mit großen Ohren, der unter seinem sorgfältig gewickelten Turban einen Sender mit Antennen versteckt hält und der mit seiner Minikamera im Knopfloch, Fotos in dunklen, abgesperrten Büros schießt?

Ich lachte aus vollem Hals,

wie schon seit Jahren nicht mehr:

Butterbrot!

Wie kann man denn nur so heißen? Der Mann muss Schlimmes durchgemacht haben. Die Götter können aber auch ungerecht sein. Du lieber Himmel! Und dann war er noch dazu Doktor und Therapeut. Das passte ja wunderbar. Vielleicht auch noch einer für Essstörungen?

Ich weiß nicht mehr genau, welcher Teufel mir den Finger führte, aber ich drückte doch tatsächlich die Klingel. Es schellte laut und man konnte es bis auf die Straße hinaus vernehmen. Als sich nichts rührte, das Haus schien verlassen zu sein, klingelte ich dann sogar noch ein zweites Mal. Ich konnte einfach nicht widerstehen. Noch nie zuvor in meinem Leben ergab sich die Möglichkeit, einen echten Herrn Butterbrot kennenzulernen. Das musste sich unbedingt ändern. Wie mochte solch ein Mensch aussehen? Hatte ihn das Schicksal übel gezeichnet, mit verhärmten Strängen um den schmalen Mund, ihm die grübelnde Stirn gefaltet wie einen Teppich, der der Tür im Weg lag? Oder war es womöglich eine Frau? War ihr Gesichtsausdruck stets der, als sei er gleich nach dem Frühstück in Zellophan eingewickelt worden oder war ihr dünnes Haar fettig?

Und in der Tat, es war eine Frau, die plötzlich doch noch die Tür öffnete. Just, als ich mich doch abwenden wollte. Und auch wenn ich nicht wusste, was ich eigentlich erwartet hatte, so blieb mir dennoch vor Überraschung die Spucke weg. Es war nämlich eine noch sehr junge Frau, die, obzwar völlig unscheinbar wirkend, dennoch irgendwie geheimnisvoll und apart war. Keine Schönheit, wie man sie vielleicht in den einschlägigen Zeitschriften findet, das nicht, aber eine Frau von jener selten anzutreffenden Ausstrahlung, die, je mehr davon stibitzt, einen immer noch hungriger macht. Um die Mitte zwanzig, keine dreißig. Aber es war, wie sich schon anhand ihres Äußeren herausstellte, nicht die Dame des Hauses, sondern nur die Haushälterin. „Ja bitte, sie wünschen?“, forderte sie mich höflich auf.

Entgegengesetzt meines üblichen Gebarens, mich in einer solch ungewohnten Situation, die noch dazu ganz einfach zu vermeiden gewesen wäre, ganz schnell in mir selbst zu verstecken oder womöglich andere Personen vorzutäuschen, war ich gar nicht schüchtern. Vielmehr ergriff ich sofort die Gelegenheit. Woran wohl auch die sympathische Erscheinung der jungen Dame schuld war.

Ganz bestimmt!

„Sind Sie Frau Butterbrot?“, fragte ich ohne Umschweife, obschon mir natürlich schon irgendwo bewusst war, dass sie es gar nicht sein konnte.

So gesehen wackelte das weiße Häubchen, das etwas schief, aber sehr keck auf einem Knoten mahagonifarbenen Haares thronte, nicht wider Erwarten. Es drohte fast abzustürzen. Wer kostümiert denn bitte heute noch seine Dienstboten so, oder muss man in diesem Fall sogar von Lakaien sprechen? „Nein, ich bin nicht Frau Butterbrot“, antwortete sie freundlich. „Es gibt keine Frau Butterbrot, es gibt nur einen Herrn Butterbrot.“

Das aber war von großem Interesse, wenn nicht sogar von großem Vorteil war! Sie war nicht sein Eheweib und er somit Junggeselle. Für ihn war es wahrscheinlich sehr schwer, mit diesem Namen eine Frau fürs Leben zu finden? Ich überlegte kurz. „Ja, und ist der Herr Butterbrot zu sprechen, mein Name ist Leger, Bernd Leger?“, fragte ich.

Das Mädchen schürzte die Lippen. Es sah ein bisschen so aus wie ein Tischtuch, auf dem ein Salzfässchen ein Stück geschoben wird. Süß und doch zugleich auch ein wenig kokett. „Kommt darauf an, was Ihr Begehr ist, Herr Leger?“ Und ihr Blick war dabei neugierig interessiert, nicht misstrauisch. Zumindest hielt sie mich nicht für einen Vertreter. Es fehlte die ostentative Aktentasche und der kleine Koffer mit den Probetiegeln. Und für einen Bettler war ich eindeutig zu gut gekleidet, trotz der schon etwas abgestoßenen Schuhe.

Um eine glaubwürdige Ausrede war ich nicht verlegen. „Ich interessiere mich für den Therapieansatz des Herrn Doktor“, behauptete ich. „Und wenn mir dieser zusagen sollte, wollte ich mich vielleicht sogar um Stunden bei ihm bemühen.“

Das junge Ding allerdings schüttelte nur wieder den Kopf. Zarte Locken sprangen dabei wie filigrane Jojos auf und ab. Aber nicht weil es eine unschöne Angewohnheit von ihr war oder sie meine kleine Lüge womöglich schon durchschaut hatte, es war nur, weil sie ein unerbittliches Argument auf ihrer Zunge parat liegen hatte, das ich so nicht mit eingerechnet hatte, wiewohl es ganz offensichtlich mitten auf dem Kalender ruhte. „Es ist Wochenende, Herr Leger, der Herr Doktor hat heute keine Sprechstunde“, klärte sie mich auf. Nett und zuvorkommend.

Woraus ich allerdings nicht viel an Vorteil für mich ziehen konnte, denn kaum hatte sie den letzten Punkt hinter ihre Aussage gesetzt, da kam auch schon die Verabschiedung, die da nüchtern lautete: „Ich wünsche Ihnen hiermit noch einen wunderschönen Tag. Vielleicht sehen wir uns ja einmal wieder?“ Und dann machte sie auch schon auf dem Absatz kehrt.

Was aber war zu tun?

Wie nur sollte ich meinen Plan von heute früh

in die Tat umsetzen?

„Halt, schöne Frau!“, warf ich hastig ein, wobei ich mich von meinem eigenen Appell gezogen so stark über das Gartentor beugte, dass ich beinahe darüber gestürzt wäre. Ein Arm war bereits stark am Rudern, einer Windmühle gleich. „Es ist aber sehr dringend, dass ich ihn noch heute spreche.“

Und tatsächlich, das Mädchen blieb stehen und wendete den Kopf ein kleines Stück über die Schulter. Wobei meine Tollpatschigkeit, die sie nun sehen durfte, ihr offenbar zusagte. Denn dann drehte sie sich sogar ganz um, schwungvoll wie ein junges Mädchen auf dem Pausenhof, und lächelte mich verschmitzt an.

Sie hatte blendend weiße Zähne und nur die unteren Schneidezähne waren nicht ganz perfekt in Reihe. Aber kein Makel von Belang. So einen Mund tut man gerne küssen.

Ein Schauer der Wollust, aber zugleich auch einer, der mit Angst und Schrecken behaftet war, durchfuhr darum meine Glieder. Zudem das Lächeln anhielt. Wie der samtene Schlag eines Schmetterlingflügels, für so unendliche viele Sekunden. Und es galt nur mir!

Ich machte mich für das Schlimmste bereit und doch zugleich auch für das Schönste.

Doch vergeblich. „Tut mir wirklich leid, Herr Leger, aber ich kann Sie zu meinem großen Bedauern nicht einlassen“, sagte die Prinzessin des Tages. Völlig konträr zu der Einladung, die ihr Blick noch immer durch den Äther zu mir sprach. „Ich habe meine Anweisungen. Das Wochenende ist dem Herrn Doktor heilig. Sie können ja morgen oder irgendwann die Woche noch einmal zu einer seiner Sprechzeiten erscheinen. Dann wird er bestimmt für Sie da sein. Da bin ich mir ganz sicher, denn davon lebt er ja.“ Und jetzt lachte sie sogar hell auf, so unglaublich perlend und gänzlich frei.

Ja, ihr Herz, gar selten rein, flatterte und sang wie ein bunter Vogel. Ich aber fühlte mich instinktiv an der Stelle meiner Seele, an der mir dunkle, lange Haare in zotteligen Bahnen vom Rücken herab über den Po wachsen und an der mir offenes Feuer Angst macht, sofort dazu verpflichtet, die Speere für die Jagd zu spitzen, die Beute zu häuten und mit den Fellen ein kuscheliges Nest zu bauen. Doch das ging nicht. Bin ich doch kein Krieger und auch kein Held. Noch nie gewesen. Im Gegenteil. Dementsprechend murmelte ich nur ergeben: „Ja, dann vielleicht bis irgendwann im Verlauf dieser Woche, schönes Fräulein.“ Und kaum hatte ich geendet, da schloss sich die Tür auch schon ohne Erbarmen vor meinen Augen. Das Himmelstor, so gülden, es verbarg einen Engel.

Einige Momente stand ich noch recht unentschlossen auf der Stelle, stumm lehnend am Gartentor, und war wie aus Stein gehauen. Doch die Gewalten der Natur halfen mir recht rasch, wieder in mein körperliches Gleichgewicht zu geraten. Frau Holle über mir beendete nämlich just ihr ausgedehntes Nickerchen und erinnerte sich endlich ihrer Berge von Wäsche. Es begann aus allen Eimern zu schütten!

Ich aber hatte natürlich einmal mehr vergessen einen Schirm einzustecken. Auch weil es mir lästig ist, solch einen ständig bei mir zu tragen, wenn er denn eben nicht gebraucht wird. In die Hosentasche passt er nicht und aus der Manteltasche fällt er ein jedes Mal heraus. Nicht immer derselbe, denn dann ist er ja weg, fährt zumeist mit der S-Bahn noch ein paar Stationen ohne gültiges Billett, bis er den Blick eines anderen Reisenden erfreut. Den Mantel über den Kopf gezogen lief ich auf den nahen Fluss zu, denn viele hohe Bäume standen hier am Ufer, mit weit ausladendem Blätterdach. Ordentlich gepflanzt, in Reih und Glied. Stumm wachende Soldaten. Unter einem meiner Lieblingsbäume, einer Trauerweide, fand ich Schutz.

Und obwohl die Nässe allenthalben unangenehm damit drohte, ihren Weg zu finden, auch an all die noch trockenen Stellen meines Körpers (es war nur eine Frage der Zeit), und obschon ich weit von meinem Zuhause getrennt war, von einem Telefon und der trügerischen Sicherheit der eigenen vier Wände, so fühlte ich mich dennoch erstaunlich wohl. Was seltsam klingen will, besonders für die vielen, mir innewohnenden Ohren, aber einen berechtigten Grund hatte. Einen, der mein Herz immer wieder bebend machte und mit glitzerndem Flitter überzog. Und so gesehen will ich diesen nicht länger verhehlen, auch um die Mauer meiner Integrität zu stützen und somit die Glaubwürdigkeit meiner Geschichte. Denn dass ich das so unscheinbare und doch so selten hübsche Mädchen auf diese Weise wieder traf, war ein Glücksfall ohnegleichen. Und zwar deswegen: Wir waren uns nicht völlig unbekannt.

Ich war ihr zwar sicher kein Begriff, sie mir aber schon. Bereits lange zuvor sah ich sie in der S-Bahn. Und die erste, zufällige Begegnung, die ich mit ihr hatte, war somit weit über eineinhalb Jahre her. Sie fiel mir sofort auf, mit dem berühmten ersten Blick. Wir fuhren drei Stationen zusammen. Drei Stationen für die Ewigkeit, denn ich hatte auf der Stelle Feuer gefangen.

Nein, ich brannte geradezu lichterloh! Wie ein vertrockneter Weihnachtsbaum mitten im März. Und nur, um sie ab diesem Datum wenigstens einmal wöchentlich mit meinen lobenden Blicken zu streicheln, gab ich sogar meine mir lieb gewordene Angewohnheit auf, nur und ausschließlich den letzten Waggon in der langen Reihe zu betreten. Sie nahm es diesbezüglich nämlich nicht so genau.

Selbstverständlich waren die Umstände nicht immer für mich und ich vom Erfolg verwöhnt, aber was war das dann für ein Hallo in meinem Herzen, an den Tagen, wenn es gelang. Ich bebte noch für Stunden in der Arbeit. Es war ein selten schöner Zustand. Ein Zustand, der das Paradies auf Erden für mich bedeutete.

Doch leider nicht nur das. Ich muss es sogleich gestehen. Es war andererseits auch ein selten bitterer Zustand, denn obzwar einige der Stimmen in mir mir rieten, das Wagnis endlich auf mich zu nehmen, so habe ich mich dennoch nie getraut, das schöne Wesen anzusprechen. Vielmehr verkrampfte ich immer mehr, nur wenn ich an sie dachte. Sie war mir so unglaublich nah und doch so unendlich fern. Ich wurde jedes Mal stock und steif, wenn ich auch nur den warmen Atem ihrer Augen auf meinen Wangen spürte. Monatelang war darum keine Lösung in Sicht und stumm plätscherte das zweifelhafte Vergnügen so vor sich hin.

Doch irgendwann reichte es sogar mir nicht mehr aus, bescheiden wie ich in diesen Dingen geworden bin, sie nur wie eine Motte zu umschwärmen. Irgendwann wollte ich mehr. Reden ging um nichts in der Welt, das wusste ich, und selbst wenn ich Max vorausgeschickt hätte, den stärksten und tapfersten unter uns, der es bestimmt geschafft hätte, eine paar lockere lockende Sprüche zu werfen, einem Angler gleich, so wäre das für mich keine Lösung gewesen, denn ich musste die Sache unbedingt alleine regeln. Nur ich. Das hatte ich uns nun einmal so in den Kopf gesetzt. Sie war meine große Liebe. Und sie gehörte nur mir!

Ja, ich musste die Sache allein über die Bühne bringen und so nimmt es nicht wunder, dass letztendlich dann das passierte, was unweigerlich passieren musste: Ich begann das junge Mädchen heimlich zu verfolgen. Immer öfter. Sie hat mich, Gott sei es gedankt, aber nie dabei entdeckt.

Und dieses Beschatten war eine Sache, die zwar einerseits ziemlich erniedrigend für mich war, mich aber dennoch erfüllte. Es machte mir Spaß, sie zu bespitzeln. Es füllte mich mit wohligem Schmerz, wenn ich denn meine stumme Begierde über sie werfen konnte, ohne dass sie mich beim Namen rief. Und ich war dabei fast wie ein richtiger Agent, hatte den Hut tief in die Stirn gezogen und den Mantelkragen hochgeschlagen. Lieber eine stille, durch das zwielichtige Dunkel der Hoffnung schleichende, als eine verbrannte Liebe, so mein Credo.

Aber, und da liegt schlussendlich die Enttäuschung begraben, so perfekt ich auch an den Häuserwänden immer entlang schlich, so unsichtbar ich für die Blicke meiner Angebeteten auch immer war, mit den grauen Schatten bis ins Detail verschmolz, ich konnte das Haus, in dem sie wohnte, in dem sie ihr zartes Köpfchen zum Schlafe bettete, nie genau eruieren. Immer kam irgendetwas dazwischen. Einmal war es der letzte Bus, den ich noch erreichen musste, ein anderes Mal lud sie eine junge Dame ins Café ein. Womöglich eine Freundin, denn eine Ähnlichkeit, die Rückschlüsse auf verwandtschaftliche Bande hätte geben können, war zwischen den beiden nicht zu entdecken. Und stundenlang wurde dann Kuchen gegessen und Kaffee getrunken, geschnattert und geschwafelt, während ich in einer Telefonzelle auf der anderen Straßenseite Schutz vor Erkältung suchte. Ein drittes Mal war sie für ein paar Wochen einfach verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt. Und so weiter und so fort.

Ich könnte die Kette der Beispiele somit beliebig mit den bitteren Perlen meiner tiefen Enttäuschung schmücken. Letztendlich aber zählte nur, dass ich dem Kern nicht näherkam. Bis auf, dass ich ziemlich sicher zu wissen glaubte, dass sie in dieser Gegend wohnen musste. Deswegen auch hatte ich, als ich meinen Spaziergang startet, schon irgendwie insgeheim darauf spekuliert und auch gewagt zu hoffen, sie hier zu finden; vielleicht hinter einem zarten, sich im Wind bauschenden Vorhang oder womöglich beim Wäscheaufhängen im Garten. Aber bitte bloß nicht dabei, einen Kinderwagen zu schieben! Aber ich schwöre hoch und heilig, dass ich nicht wusste, als ich die Klingel drückte, dass sie und dieses Haus in Beziehung zueinander stehen.

Doch nun hatte ich sie endlich gefunden. Nichts hätte mir also diesen Tag noch in irgendeiner Weise vermiesen können, kein gerissener Schnürsenkel und kein unbedachter Tritt in einen noch dampfenden Hundehaufen. Ich war selig und es reichte mir völlig aus, unter dem schützenden Baldachin meiner Trauerweide zu sitzen. Selbst die Stimmen in mir hatten zu zanken aufgehört. Gaben mir für heute keine weisen Ratschläge mehr. Legten sich vielmehr für einen kleinen Moment des Ausgleichs zur Ruhe. Niemand wollte an die Macht.

Ich weiß nicht, ob es nur die herübergerettete Stimmung des jungen Mädchens wegen war, die in mir trug, oder ob dieser Ort, an dem ich nun saß, wirklich einst, in einer längst vergessenen Epoche, von einer kleinen Fee verzaubert worden war, denn plötzlich gab es so viel Anregendes und Hübsches zu entdecken. Da war zum Beispiel am anderen Ufer dieses alte Ruderboot, das sich an einen morschen Steg lehnte. Fast wie ein Kind an seine Mutter. Die pralle Brust zum Trank gereicht. Und gleichwohl der Zahn der Zeit genüsslich an beiden genagt und sich sogar bereits kleine Stücke zum Tribut stibitzt hatte, so hatten sie beide dennoch nichts von ihrem Charme eingebüßt. Vor allem der Kahn machte in dieser verschwommenen Lichtlaune, in der man immer weniger an Details ausmachen konnte, einen wundersamen Eindruck. Und bald war es mir so, als ob er mich zu sich lockte. Und erst als ich genauer hinsah, erkannte ich, dass nicht er es war, sondern der Ast eines vorübertreibenden Stammes. Ein einsamer, abgeschnittener Arm winkte er mir und befahl:

Spring endlich, spring!

Spring in die Fluten

und lass dies dumme Leben Leben sein.

Vater, warum sind wir uns so ähnlich?

Vater, soll dein Weg auch der meine sein?

Waffennarr

Damals

Fragen über Fragen! Warum nur muss ich leben?

Ja, warum hat irgendjemand, den manch einer unter uns so gerne mit dem Namen Gott beschenkt, wobei er dessen kalten Zehen in Demut leckt, ohne Gnade beschlossen, einem jeden von uns diesen Rucksack aufzubürden. Diese Last, die sich Leben nennt. Diese Last, die das viel zu schwache Kreuz der Menschen seit dem Anbeginn aller Zeit zu brechen sucht?

Nein, nicht dass man mich zu den ewigen Jammerlappen hätte zählen können, vielleicht auch noch zu einem jener fußkranken Legionäre, stinkende Eiterbeulen auf der Stirn, dicker Schorf an den Gebeinen, die Geduld verbrennend, Mitleid mordend, mit ihrem geschlagenen Heer durch die Lande ziehen und einem jedem Kastell ihr Leid klagen; und sei dieses selbst noch so baufällig und windschief. Mitnichten! Denn wenn ich Tränen vergoss, dann immer nur heimlich und gezuckert. „Warum nur muss ich leben?“, das ist nur, buchstabengetreu, der kümmerliche Lieblingssatz meines genetischen Erzeugers. Mehr hat er uns, mehr hat er mir nicht vermacht. Es war die einzige Lebensweisheit, die er sich in all seinen Jahren zu eigen machte. Ob man das als Erfolg werten darf, das sei hiermit dahingestellt.

Als eine Gruppe ahnungsloser Spaziergänger, zwei kunterbunt vermischte Familien, inklusive Hunden, die eigentlich nur auf sonntäglicher Pilzsuche waren, bewaffnet mit einem geflochtenen Bastkorb, einer rot-weiß karierten Decke und etwas Proviant, ihn nach fünf langen Jahren endlich im Wald fanden, war niemand von uns wirklich glücklich darüber. Jahrelang galt er in den staubigen Polizeiakten nämlich ganz einfach nur als vermisst. Vielleicht in einem Bordell von einem Herzinfarkt dahingerafft, vielleicht auch betrunken in den Fluss gestürzt. Aktenzeichen null-acht-fünfzehn. Und so hätte es ruhig bleiben können. Auch wenn er jetzt natürlich nicht wirklich wieder da war, mit seinem Schnauzer und was sonst so alles noch zu ihm dazugehörte. Mit seiner schlechten Laune und dem steten Popeln mit dem kleinen Finger in der Nase. Denn sie fanden nur das, was von seinem Leib noch übrig war. Und das war nicht viel. Den von der Kugel abgesprengten Teil der Schädeldecke. Mehr nicht. Keinen Finger und keinen Wirbel. Und irgend so ein Vogel brütete sogar darin. Dessen Gattung mir allerdings nicht bekannt ist, denn was nähere Informationen betreffs der Fauna angeht, bin ich nicht über die Maßen informiert. Ich weiß nur aus den Tatsachen heraus, es muss ein sogenannter Bodenbrüter gewesen sein. Neben bocksfüßigen Faunen und gehörnten Waldgeistern leistete er meinen Vater Gesellschaft in all die vielen ungestörten Stunden. Weich war sein Bett im Moos.

Mein Vater hatte neben seiner politischen Anschauung auch eine Vielzahl seiner Waffen, heiß und innig geliebt, aus dem Krieg mit herüberretten können. Man hatte, als die Sache mit Hoffnung auf das große Reich, von Calles bis Port Arthur, immer kleiner wurde, alles im Garten vergraben, was lieb und teuer war. Rollten die Panzer doch endlich in die richtige Richtung, wenn denn die Rückgewinnung des Menschentums das Ziel. Bei der Eile, mit der das zu geschehen hatte, der Ami pinkelte bereits an des Nachbarn Hecke, war es fast ein Verbuddeln. Bei Nacht und Nebel. Neben dem guten Porzellan und dem Familienschmuck, selbst ein Kristallleuchter und das Kreuz aus der Küche wurden als würdig genug erachtet, auch jede Menge Orden und rasselnde Säbel aus der Kaiserzeit. Und natürlich die geradezu sakral verehrten Schießeisen.

Von den ungezählten Schätzen konnten allerdings nicht alle später erfolgreich wieder geborgen werden. Warum auch immer. Und so wird der Rest womöglich zu einem Glücksfall für die Archäologie werden. Wer weiß? Ob sie es dann für kostbare Grabbeigaben halten werden? Wohl kaum, auch wenn die vielen Orden davon künden, dass in diesem Kindbett ein verstorbenes tausendjähriges Reich ruht. Aber bitte keine Tränen!

Es wird gemunkelt, ein Nachbar, Herr Hahnwart, bei dem der ehemalige Feind schon logierte, nach wüsten Zechgelagen im großen Saal seine prallen Urinstangen an den Gartenzaun lehnte, hätte die Schatzaktion meiner Familie heimlich vom Fenster seines Schlafzimmers aus beobachtet und sich später unverfroren und dreist einen Teil der Beute gesichert. Diese dann auch sofort verkloppt, vor allem an die GI’s, die in seinem Hause, einem ehemaligen Gasthof, einquartiert worden waren. Denn die waren ja wild auf alle Arten von Devotionalien. Selbst das hässliche Geschirr und das Besteck mit dem Hakenkreuz, das sich jetzt auf den Tischen der kommenden Demokratie nicht mehr so gut machen wollte, konnte man zu ordentlichen Preisen an sie verhökern; Zigaretten und Schnaps waren der Lohn.

Zu unserer Schande muss ich gestehen, meine Großeltern nannten sogar Suppenteller sich zu eigen, die mit dem Konterfei des netten Onkels namens Adolf am Boden verziert waren. Wie leicht konnte man da zum Suppenkaspar werden.

Den alten Hahnwart hat man in der Gemeinde nie so recht gemocht. Nicht nur, weil er den Feind so schnell als Freund sah. Schon in den Zeiten davor war er allen suspekt. Vor allem meiner Familie. Hatte er doch, in ihren Ohren rotzfrech, in aller Öffentlichkeit behauptet, Göbbels sei nur ein winziger, nicht nur körperlich behinderter Mann, der, wenn er nicht die Gelegenheit erhält, in Sporthallen vor artigen Claqueuren zu brillieren, von seinem Meister Adolf in die Besenkammer gesperrt wird.

Was für ein unglaublicher Affront! Und nur weil Hahnwarts Bruder, der gefeierte Held unserer Gemeinde, ein hohes Tier bei der SS war, wurde er von Repressalien verschont. Musste sich aber im Gegenzug dazu verpflichten, seinen vorlauten Mund ab jetzt zu halten. Was er dann auch artig tat. Wir haben alle nur ein Leben. Später wählte man ihn dann sogar zum Bürgermeister. Manch Liebe keimt nur im Verborgenen und zeigt erst im Herbst ihre wahre Pracht. Oder wie sonst hat man das zu verstehen?

Im Gegensatz zu so manch verlorenem Kleinod, egal, in welche gierige Tasche es sich für den Rest seines Daseins legte, befand sich nach der Bergung die geradezu klassischste aller Pistolen noch immer in meines Vaters Besitz. Zumindest, soweit sich informierte Kreise entsinnen können. Gemeint ist hiermit mein Cousin Paul. Die Rettungsaktion der Familienschätze war nämlich, konträr zu ihrer stummen Versenkung, fast öffentlich zu nennen. Und Paul schwört heute noch Stein und Bein, sie gesehen zu haben. Erst neulich meinte er sogar, sich das Bild noch einmal deutlich und klar vor Augen rufen zu können, wie sie auf dem Spaten lag. Denn sie wirkte so edel, obzwar mit feuchter Erde behaftet. Und so will ich ihm einmal unkommentiert glauben. Besonders in Anbetracht der Tatsache, dass mein Vater in diesen Dingen sehr penibel und strikt auf Tradition bedacht war. Das Wichtigste, wenn man schon die Absicht hegt, sich zu erschießen, ist nämlich die Auswahl der Waffe. Abgesehen davon, dass der Abschiedsbrief, wenn man denn die Nachwelt mit den Gründen langweilen will, ohne Frage auf blütenweißem Papier niederzulegen ist; wenn möglich mit Federkiel und Tinte. Er aber hatte uns nichts mehr zu sagen.

Mauser-Null-Acht. So heißt sie, die klassischste aller Pistolen. Jeder hat sie schon gesehen. Wenn nicht mit eigenem Auge, dann mit dem der Kamera. Ist sie doch das tragende Element aller schwarz-weiß gehaltenen Spionagefilme, in denen nur ein einziger Schuss zählt. Abgegeben im Showdown. Wobei der Held ebenjene besagte Mauser, gekonnt nach vorne stößt, wie einen Degen. Es gibt ausschließlich Tote, kein Blut und nie Verletzte. Aber wieso auch hätte sich mein Herr Vater ein anderes kaltes Eisen aus seinen reichhaltigen Beständen an seine nur noch für wenige Sekunden warm pulsierende Schläfe halten sollen? Die Mauser war ja über viele Jahre seine geliebte Dienstwaffe. Und im Dienst der großen Sache befand er sich noch immer, selbst als diese große Sache nur noch sehr klein, verschämt und kaum noch zu sehen war unter den Ruinen und den Bergen von Schutt, die sie beschworen hatte. Unter all den toten, gequälten und vergasten Leibern.

Und gleichwohl man später tatsächlich unter einem Tannenzapfen versteckt das Projektil fand, das sich durch die graue, stets grübelnde Masse gebohrt hatte, etwas abgeplattet an der Spitze, so war dennoch nicht mehr festzustellen, durch welchen gezogenen oder auch gedrehten Lauf es gewandert war, da das Corpus Delicti selbst für alle Zeiten unauffindbar blieb. Trotz fieberhafter Suche. Eine ganze Staffel von Polizisten wurde aufgeboten, die fluchend, immer und immer wieder durch das dichte Gestrüpp geschickt wurde wie ein einziger lebender Rechen. Vielleicht hatte ja ein launischer Hirsch auf der Brunft sie gefunden, nur um damit seinen zickigen Bräuten zu imponieren? Vielleicht aber auch ein listiger Fuchs zum Schlachten der Gänse? Sei es drum, sie war einfach weg.

Selbst die brütenden Vögel blieben eine lückenlose Antwort schuldig. Was aber in jedem Fall gesichert ist: Mein Vater war ein Waffennarr. Und die Betonung liegt mit großem Nachdruck auf dem zweiten Teil dieses zusammengefügten Wortes. Zumindest was meine Person betrifft, denn nie hat man in mir Begeisterung erwecken können für irgendwie geartete Tötungswerkzeuge. Und im Besonderen nicht für die, die auch noch so einen Höllenkrach machen müssen. Gestorben wird bei mir immer nur sanft und still. Es heiß ja nicht umsonst Grabesruhe. Und diese, meine Einstellung, ist nicht zu redigieren.

War es auch nie, obschon von allen männlichen Mitgliedern meiner Familie geradezu befohlen wurde, dass sofort helle Begeisterung mein Herz zu befallen habe, wenn auch nur der Hauch eines Schmauchs meine sommersprossige Nase zu betören suchte. Aber zu oft hatten sie mir dabei mit einem fröhlichen Lachen im Gesicht, einen aus allen Löchern blutenden Hasen unter die Nase gehalten, das Fell so glitschig und so kalt, als dass ich mich wirklich hätte dafür begeistern lassen. Also verweigerte ich mich dieser Sicht der Dinge tapfer und standrechtlich. So viel Dresche es auch immer gab. Allerdings ohne durchschlagenden Erfolg auf die Welt meiner Antagonisten, denn dieses völlig von der Wirklichkeit entrückt sein, bei dem Anblick eines Schießgewehrs, war für sie eine Prämisse, die in ihren schmalen Hirnen keines weiteren Beweises mehr bedurfte. Selbst heute setzen sie es auch für mich voraus. Unvorstellbar, wenn man bedenkt, dass diese, ihre Sicherheit, schon immer nur alleinig auf der Tatsache fußte, dass auch zwischen meinen Lenden zwei Testikel gar lustig hin und her pendeln.

Kurzum, meinetwegen kann es auch eine ganz ordinäre Schrotflinte gewesen sein, deren himmelsstürmende Fanfare das Letzte war, was mein Vater von dieser Welt zu hören bekam. Doch aller berechtigten Vorwürfe bar, in einer Hinsicht kann ich ihn sehr gut verstehen, fühle ich mich sogar eins mit ihm. Denn es war ihm wahrscheinlich wesentlich lieber, diesen unglaublichen Knall mit ins Grab zu nehmen als die vorwurfsvolle und doch auch zugleich so gekonnt larmoyant leidende Stimme meiner Mutter. Warum nur muss sie so oft klingen wie ein gefallener Engel, dem man mit einem stumpfen Messer die Flügel abgesägt hat?

Ein Scharmützel

Erster Advent vor sechs Jahren

(In einer anderen Welt)

Eigentlich hätte es nur ein ganz gemütlicher Ausritt werden sollen. Wir lachten viel und herzhaft und erzählten uns gegenseitig von vergangenen, so glorreich bestandenen Abenteuern; und ein jeder war dabei der Tapferste und der Mutigste. Ich wollte einige meiner Güter auf dem Land inspizieren, in meiner schönen neuen Welt. Wollte sehen, ob sie in einem halbwegs zufriedenstellenden Zustand waren oder ob sie einer Reparatur bedurften. Besonderen Augenmerk legte ich natürlich darauf, ob die in den letzten Monaten so hastig aufgetürmten Wehre einem möglichen Angriff standhalten würden. Auch wollte ich den Stand in den umliegenden Wasserspeichern kontrollieren. Dies und das und noch so vieles anderes mehr. Königlicher Kleinkram. Doch nicht nur die Pflicht stand im Plan, zuletzt sollte auch ein kleiner Besuch dabei abfallen. Bei meiner, mir treu ergebenen Herzogin Frondaika, die ich vor knapp drei Jahren in diesem Bezirk zu meiner Stellvertreterin berufen hatte. Und das bedeutete natürlich, dass ein Fest lockte, mit Tanz, Gesang und Wein. Wer kann dazu schon Nein sagen?

Wir waren also in guter Stimmung und ahnten nichts Böses. Doch leider wurde aus dem geplanten Fest nichts, denn plötzlich gerieten wir in einen Hinterhalt, der uns allen beinahe das Leben gekostet hätte. Zum Glück gelang es uns, uns zu befreien. Meter um Meter. Und im Gegenzug den Aggressor sogar wieder in sein qualmendes Loch zurückzudrängen. Waren wir doch weit in der Überzahl. Zwei Mann für einen von ihnen.

Was nach einer leichten Übung klingt. Doch was war das für ein Furcht einflößender Aggressor! Er presste die Herzen meiner Krieger in ihre Kettenhemden, als seien dieses nur immer ein stählernes Sieb. Selbst mich, den ewig Unverwundbaren, überkam ein einziger eisiger Schauer, denn wo mein Auge auch verweilte in den feindlichen Reihen, überall sah es nur grässliche Monster, einäugige Ungeheuer und mit dicken Schuppen behängte Wesen. Von denen die Gewaltigsten sogar weite Fahnen von Feuer, Pech und stinkendem Schwefel in unsere Phalanx spien.

Es war zum Angst aus den Knochen schütteln. Sodass ich mich bei diesem Anblick sofort an die Bilder aus meinem geliebten und doch auch zugleich wieder so schrecklich gefürchteten Dinosaurierbuch erinnert, in welchem ich in den Nächten der Kindheit, mit der Taschenlampe bewaffnet, unter der Bettdecke zu schmökern pflegte. Aber auch an mein Hieronymus Bosch Buch, das ich nur des Tags las, und dann auch nur, wenn ich mich besonders tapfer fühlte.

Mittendrin aber natürlich er.

Der schwarze Ritter!

Das Reich zerfiel in seine einzelnen Bestandteile.

Mein Reich!

Rette sich, wer kann!

Früher, als die Ordnung noch Ordnung war, strikte Befehle gesprochen wurden und das Gesetz einzig auf meiner Zunge genagelt lag, hätten es die dunklen Mächte niemals gewagt, mich am helllichten Tag und noch dazu auf dem geheiligten Boden meiner eigenen Welt herauszufordern. Nur der Gedanke daran war unmöglich. Doch wie hoch musste der Hass bereits auf ihrer Seite angewachsen sein, dass sie es wagten? Es musste endlich etwas geschehen, denn sie machten keine Gefangenen.

Aber so viel ich mir auch einfallen ließ, es war anscheinend immer zu wenig: So viele Mauern ich auch baute, die bösen Mächte walzten sie einfach nieder. So viele starke Kämpfer ich auch erschuf, sie wurden von den Kreaturen des Schreckens ohne Erbarmen getötet. Und wenn es uns tatsächlich einmal gelang, einen der ihren zu vernichten, dann wuchsen dafür nur drei neue aus dem Boden, einer Hydra gleich. Noch dazu ein jedes Mal noch viel größer und noch tausendmal schrecklicher als zuvor.

Drei, drei, drei,

mit einem Streich vom Rumpf

trenn ich dir den Kopf,

doch du sagst nur:

Was ist schon dabei.

Das Böse war mir immer einen Schritt voraus. So oft ich auch ein jedes von ihm gerissene Loch in der Mauer abdichtete, mit Amuletten und Talismanen stopfte, mit Zaubersprüchen belegte, es fand einen Weg und benetze das friedliche Land mit unserem Blut. Noch konnte ich es aus den inneren Kreisen meiner kleinen Welt heraushalten. Noch war mein Name hier verknüpft mit dem Sieg und dem Lorbeer, doch die entscheidende Frage war: Für wie lange noch?

Ja, diesmal hatten wir gesiegt. Der schwarze Ritter und die Seinen zogen sich zurück. Aber was war beim nächsten Mal? Denn auch wenn sein Visier heruntergeklappt war, so konnte ich doch deutlich spüren, wie er mich bis zum letzten Moment durch die schmalen Augenschlitze hindurch mit seinen heißen Blicken versuchte zu versengen und wie er mir mit einem sardonisch verzogenen Mund höhnisch zulächelte:

Bis demnächst, mein Kleiner.

Du entkommst mir nicht!

Dein Fleisch ist mein Fleisch.

Dein Fleisch ist mein Begehr.

Die Verfolgung der Feindlichen fortzusetzen, wäre nicht besonders klug gewesen. Die Relation des Kampfgeschehens hätte sich unter diesen Umständen gewiss zu unseren Ungunsten verschoben. Dort, wo er war, war uns der Feind überlegen, trotz der nur wenigen Köpfe, die er zählte. Hohe Verluste würden uns somit drohen. Ein guter Feldherr weiß aber, wann Schluss ist. Nicht jeder gefallene Feind ist ein guter Feind. Also machten wir uns daran, die Verletzten zu bergen und die Gefangenen zusammenzutreiben. Dann bestatteten wir die Toten. Beweinten sie und verbrannten sie auf einem großen Scheiterhaufen. Denn wieder waren drei Mann man von uns gegangen. So sinnlos.

Drei, drei, drei,

das Böse kämpft gegen mich,

doch solange ich noch atme,

bin ich frei.

In der Tat, dass der Feind mich so offen und am helllichten Tag versucht hatte zu töten, war schon erstaunlich genug, doch noch viel erstaunlicher war der Ort des Geschehens, denn wenn man dabei die strategischen Komponenten berücksichtigte, dann fiel einem eine Ungereimtheit geradezu zwangsläufig auf. Sprang auf den Schoß und von diesem direkt mitten ins Gesicht, biss sich dort untrennbar fest in beide Pupillen. Denn die entscheidende Frage war ja die: Wie hatte der Feind es geschafft, völlig unbemerkt in diesen nur mit einem Ausgang und nur einem Eingang besetzte Talkessel zu gelangen, der wie eine Wurst mit zwei zugebundenen Enden war? Eine, die sich schnell entblätterte, denn nur ein wirklich Blinder vermochte es nicht zu sehen, dass das Wagnis, sich so weit auf unser Gebiet zu begeben, für den feindlichen Tross niemals möglich gewesen wäre, wenn er dabei nicht auf hilfreiche Unterstützung hätte bauen können. Somit wussten wir eines:

Wir hatten einen Verräter unter uns!

Und da wir uns hier eindeutig auf dem Lehen der guten Herzogin Frondaika befanden, konnte nur sie es gewesen sein, die den bösen Mächten diese schier unsagbar schändliche Protektion hatte angedeihen lassen. Meine gute Herzogin Frondaika, die ich einst zu Leben erweckte wie all die anderen hier um mich herum auch. Nur sie schon so früh. Sie war sogar ein Wesen des ersten Tages. Wie konnte sie mir nur so in den Rücken fallen?

Natürlich war es nicht so, dass die Herzogin und ich immer nur gute Freunde gewesen wären. Im Gegenteil, früher war sie ein erbitterter und zugleich mein einziger Feind. Einer, den ich aber selbst erschaffen und somit unter Kontrolle hatte, denn irgendwann wollte ich nicht nur ein ewiges Tanzen und Singen in diesem Reich. Ich brauchte Abwechslung. Als dann aber die wirklichen Feinde auftauchten, die, die ich niemals gerufen hatte, da schien es, als ob wir beide es geschafft hätten, uns auszusöhnen. Ich hatte ihr all das Böse verziehen, das sie mir einst angetan hatte und sie sogar wieder in den engsten Kreis aufgenommen. Noch dazu hatte ich ihr dies gewaltige Lehen zugesprochen. Doch wieder hatte sie mich getäuscht und damit auch enttäuscht, war konvertiert und zum Feind übergelaufen. Das war bitter.

Doch was war nur so verlockend an dem Bösen,

dass ich nicht einmal denen mehr vertrauen konnte,

denen ich nur versuche ein guter Vater

und ein weiser Mentor zu sein?

Wie konnte sie nur so niederträchtig an mir handeln?

Warum nur will auch sie mich töten?

Was verspricht ihr der schwarze Ritter?

Das ewige Leben vielleicht,

zu trinken am dünnen Schlauch der Unsterblichkeit?

Du Närrin,

glaub ihm nicht eine Silbe!

Diebstahl

Sechster Dezember vor sechs Jahren;

Nikolaustag

Vielleicht war es tatsächlich die höchst unerquickliche Geschichte in meiner Firma, die der Auslöser für mein weiteres Verhalten die nächsten Monate war, wer weiß?

(Gemeint ist mein Verhalten, mich mit meinen, mir ureigensten, seelischen Dingen zu beschäftigen. Mich endlich damit auseinanderzusetzen, was mich von den Menschen schied, und ganz besonders: Warum?)

Meiner Firma, wie das schon wieder klingt. Als ob ich Anteile halten würde, mit Aktien nur so um mich werfe. Luftschlangen für Luftschlösser. Kaufen sie dreihundert Pakete in London, halten sie in Moskau, Mogadischu und Mozambique, verkaufen sie aber in Tokio. Lächerlich! Ich konnte froh sein, wenn sie mir meinen Lohn pünktlich zahlten, angesichts dessen, was wir noch zu leisten imstande waren.

Vorerst aber stand etwas völlig anderes drohend im Raum. Man hatte mich des gemeinen Diebstahls bezichtigt. Unglaublich!

Und die Geschichte begann so: Der junge Mattern stürmte in mein ‚Büro‘. Wobei man das Wort getrost in Gänsefüßchen setzen kann, denn es war mehr oder weniger eine Abstellkammer, die man mir zugewiesen hatte. In der sich, um einen staubigen Schreibtisch herum, von dem keinerlei Macht oder Gefahr ausging und auf dem nicht einmal ein Telefon stand, jede Menge Kartons stapeln. Und sich in dem einzigen Schrank des Raumes, zudem auch keinerlei wichtige Akten befanden, sondern nur ein räudiger Besen, ein Schrubber und ein klebriger Haufen alter, stinkender Lumpen. Natürlich auch jede Menge Reiniger, sowohl in Flaschen als auch in Tuben. So viel, dass man damit sicherlich, wenn man denn genug freie Zeit zur Verfügung hätte, das komplette Alpenmassiv irgendwann einmal zum Glänzen bringen könnte. Somit roch es einerseits entsetzlich antiseptisch, andererseits aber auch modrig und faulig. Eine explosive Mischung. Doch damit nicht genug, als Krönung versteckte sich unter einem der Eimer auch noch ein schon ziemlich zerfleddertes Pornoheft. Das plötzlich da war und das ich nie wagte wegzuwerfen, da es nicht mir gehörte und ich nicht wusste, ob mich der Besitzer für das Verschwinden eventuell persönlich haftbar machen würde. Manche Seiten waren nicht einmal mehr mit dem Brieföffner voneinander zu trennen.

Aber deswegen kam er wohl kaum uns besuchen, der zweitwichtigste Mann der Firma. Die Tür schlug scheppernd gegen die Wand. (Man musste schon Angst haben, dass das Glas schimpfend heraus und einzelne Scherben dann gar lustig schnatternd durch den Raum sprangen.) „Herr Leger, ich möchte Sie bitten, mir auf der Stelle zu folgen! Unverzüglich!“, befahl er uns mit schneidender Stimme. „Lassen Sie sofort alles stehen und liegen!“

Was der Ton war, dass ich endgültig erwachte. Oder besser gesagt, dass ich aus der zweiten Reihe heraustrat. Rainer fiel dementsprechend in den Schlaf. Denn uns war allen klar, dass das jetzt mein Part war.

Wobei es an dieser Stelle wohl doch noch ein Wort der Erklärung bedarf. Rainer war der unter uns vier, den wir schon immer in die Arbeit schickten, weil er das so gut kann. Er schrieb ja auch schon immer all die Prüfungen und erledigte generell jeden anfallenden Papierkram, angefangen von den Versicherungspolicen bis hin zu den für mich völlig unverständlichen Rechnungen der Strom und Gaswerke. Kurzum, er war zuständig für die ökonomische Seite unseres Daseins. Man ist fast versucht zu sagen: Rainer war unser Mädchen für alles.

Er ging sogar einkaufen. Und nur wenn er das Gefühl hatte, dass er speziell an diesem Tag damit vielleicht überfordert sein könnte, nahm ich ihm diese Arbeit ab. Leider war er in solch Situationen, wie in der, die sich da gerade ostentativ anbahnte, völlig überfordert und dann obendrein sogar gänzlich sprachlos. Er kriegte kein Wort mehr heraus. Fast so wie Albert, der immer nur stumm mit am Tisch mitten in unserem Kopf saß, aber nie etwas beizutragen hatte, außer seinen anklagenden Blicken. Doch das ist eine andere Geschichte, die erst später erzählt werden will. Ansonsten aber ließ er sich fast als gefallen und ertrug es noch dazu mit einer Engelsgeduld. Rainer konnte an ein Fließband stellen oder ihn sogar hinter einem Müllwagen herlaufen lassen. Stundenlang. Er war der perfekte Arbeiter. Eine robuste und leidensfähige Ameise. Er verdiente das schöne Geld, das wir gut gebrauchen konnten. Was er aber unbedingt dazu brauchte, das war Routine. Denn wenn etwas außerhalb der Norm ablief und wenn auch nur geringfügig, wusste er oft nicht mehr wohin mit seinen Gedanken und war dem Kurzschluss nahe. Zu neunundneunzig Prozent schwieg er dann, aber manchmal brüllte er auch einfach nur laut auf. Egal, ob das dann angebracht war oder eben nicht.

Besser also, wenn man früher eingriff. So wie eben jetzt ich. Wiewohl ich ja auch nicht unbedingt einer der Mutigsten bin. Eher feige und ohne Durchsetzungsvermögen. Was eindeutig als ein Armutszeugnis dieser Einheit zu werten ist.

Zum Glück war Rainer in diesen Dingen ja immer sehr pragmatisch. Nicht so wie Max. Und hatte darum, ganz im Gegensatz zu diesem, nie Probleme damit, abzutreten und die Macht an mich zu übergeben. Dementsprechend erwachte ich immer mehr.

Wenngleich ein wenig verwirrt, denn was der junge Mattern soeben vom Stapel gelassen hatte, das klang hart und ganz nach einem noch unerfahrenen Regenten. Jungfernfahrt in Seenot. Was ja eigentlich sonst nicht so seine Art war. Sein Ego hatte es nur selten nötig, den Boss herauszukehren, trotz seiner Jugend. Er war eher ein um die Seele herum recht weicher Mensch, fast schon samten. Somit einer der wenigen, mit dem wir halbwegs passabel auskamen. Einer, der Rainer hier in Ruhe seine Arbeit erledigen ließ, ohne ständig von ihm zu fordern, dafür auf seinen Schoß zu krabbeln. Zudem drängte er uns nie seinen Geschmack betreffs des anderen Geschlechts auf. Was man nur selten unter Männern antrifft. Aber das war auch kein Wunder, denn er war schwul.

„Es sind einige äußerst unerfreuliche, ich möchte sagen, hochnotpeinliche Dinge vorgefallen in diesen geheiligten Räumen“, fuhr er seine begonnene Rede fort und wirkte dabei sehr ernst. Fast so wie damals, als die Firma fast vor dem Bankrott stand. „Dinge, die dringend der Aufklärung bedürfen. Und ich kann nur noch einmal betonen, so etwas ist in unserem Hause, soweit ich und mein Vater zurückdenken können, noch nie passiert.“

Ich aber zog plötzlich den Kopf ein. Doch nicht deswegen, sondern weil in diesem seltsamerweise ganz unvermutet das Wort Butterbrot auftauchte.

Butterbrot,

Butterbrot.

Was aber hatte das zu bedeuten?

War das ein Zeichen?