4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Geschichte über das Erwachsen werden. Eine Geschichte von der Gefährlichkeit zu schlafen in den Stiefeln des Riesen zu lang. Buch 1: Das Alte geht Carl, Langzeitstudent und Gewohnheitskiffer, hat Stress mit seiner Freundin. Zum Glück muss er gleich los und schwarz Taxi fahren, um ein bisschen Kohle zu machen. Das lenkt ab. Natürlich nicht, ohne sich vorher einen Joint anzuzünden, ist das doch seine Stempeluhr und sein Pausenclown zugleich. Bis irgendwann ein ungewöhnlich dicker Mann einsteigt. Buch 2: Das Neue kommt Das aber ist nur der Beginn einer langen Reise, die in ihren verrückten Wendungen so nie abzusehen war. Muss Carl doch letztendlich sogar über den großen Ozean hinweg, um den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Nordamerika treffen, und von direkt hinauf zu den Sternen! (Mit einem Schutzengel an der Hand müsste es aber zu schaffen sein. Mit einem sehr seltsamen Schutzengel!)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

IMPRESSUM:

BUCH I

Der Gesandte des Herrn

Zwei Finger breit über dem Knöchel

Die, die mit ihrem Auto reden

Malen nach Zahlen

Eine kleine Praline

Der Geruch von Klebstoff

Ein kleiner Trick

Ägyptische Zigaretten

Jeden Tag ein neuer König

Besenrein

Söhne des Satyrs

Drückeberger in Reinkultur

Es gilt der Losentscheid

Raupe aus Eisen

Ein furchtbar dicker Mensch

Ein schreckliches Geschehen

BUCH 2

Wo bin ich?

Herr Samstag

Toms Lyrik

(Teil I)

(Teil II)

(Teil III)

Ein denkwürdiger Tag

Der Mantel

Die Verlobte

Die große Überfahrt

Das Attentat

Auf zu den Sternen!

Zeit, erwachsen zu werden

Niemand weiß ...

Weitere Bücher von Franus Graueis

FRANUS GRAUEIS

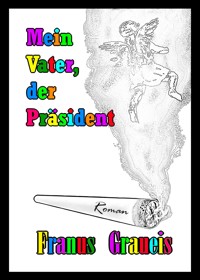

Mein Vater, der Präsident

BUCH I (das Alte geht)

&

Buch II (das Neue kommt)

IMPRESSUM:

Autor:

Francis M. Linz alias

FRANUS GRAUEIS

Gravelottestr. 4

81667 München

Germany

© Francis Linz 1998

E-BOOK / Epub2

ISBN 978-3-911350-29-7

Wörter: 100.000

Geschrieben: Herbst/Winter 1997/98

Umschlaggestaltung

Illustrationen

© Franus Graueis

Weiteres siehe: www.Francislinz.com

……………………………………………………

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Rechteinhabers unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

WIDMUNG

Für Brigitte

Dank für all die Liebe

************

BUCH I

(Das Alte geht)

Der Gesandte des Herrn

Es war ein dunkler Wald, in dem ich stand. Ein dunkler, verwunschener Wald. Ein Wald so dunkel und voller Mystik, wie er sonst nur in einem Märchenbuch zu finden ist, versteckt zwischen vielen tausend Zeilen; unter einem zerbrechlichen Vorhang aus Staub. So voller Geheimnisse und Rätsel, dass er scheinbar nur für diesen einen Moment geboren worden war, um sich zu spiegeln in den Augen der Lebenden. Vergessen schon vor Urzeiten, nur atmend in der Erinnerung der Alten. Hoch, fast in den Himmel selbst rankend waren seine Bäume, Riesen von Gestalt, die mit ihren weit ausladenden Ästen zart nach mir griffen. Dicken und dünnen Ärmchen, die kurz miteinander wisperten, bevor sie sich lösten aus dem geheimen Muster, das sie seit Ewigkeiten miteinander verwob. Und tiefgrün war sein Moos. Tausendmal so grün wie die Krone des Neptuns. Doch es war kein Märchen, in dem ich stand. Im Gegenteil, es war ein Albtraum! Es war der zur Wirklichkeit gewordene Albtraum eines zweijährigen Kindes.

Meine wenigen Erinnerungen an die vergangene Zeit sind zumeist verschwommen. Finstere Schemen in diffusem Dämmerlicht, die es nicht wagen, sich leise gegen die stets gleichbleibende Linie des Horizonts zu verschieben; und sei es nur ein kleines, unbedeutendes Stück. Das aber ist nicht weiter zu bedauern und liegt nur daran, dass die meisten Geschehnisse meines Lebens so uninteressant und langweilig waren, dass sie nicht weiter notiert werden wollen. Sich vielmehr strikt dagegen verwahren, denn nur selten begibt sich das gemeine Leben in die süßen Höhen der Geschichtsschreibung. Nicht immer ist erster Schultag oder Hochzeit und nur sehr selten wacht man völlig bekleidet, jedoch noch immer zutiefst betrunken in einem völlig durchnässten Bett auf. Andere Geschehnisse meines Lebens hingegen sollte ich vergessen. Und das sehr wohl bewusst, denn so ist es uns allen bestimmt. Das ist normal und der Dinge Lauf. Ansonsten würden wir uns selbst hoffnungslos überfordern.

Ja, langsam kippt das verlorene Gedächtnis über den Rand der bekannten Welt und weich sprudelt das Meer des Gedenkens hinterher, hinein in das ewig schwarze Nichts. Das macht mir keine Sorgen. Vielmehr die Dinge, bei denen es mir nicht gelingt. Die ich nicht vergessen kann. Egal, wie sehr ich mich darum bemühen. Sie machen mir Angst, sie machen mich fürchten. Ganz tief in mir selbst, an dem Ort, den noch nie ein anderer Mensch gesehen; und ich immer nur im Zwang. Scheinbar wollen sie nicht von mir weichen. Ich kann sie nicht abschütteln, ich kann sie nicht bezwingen. Sie bleiben an meiner Seite, bis dass der Tod die Welten scheidet. So auch hier, denn ich weiß genau: Meine Füße taten mir weh. Entsetzlich weh, denn es waren die kleinen Füße eines kleinen Kindes. Und ich weinte gar bitterlich. Ein trockenes, abgehacktes Schluchzen. Und das, obwohl schon lange keine Träne mehr hinter meinen Augen wohnte. Einen Schuh hatte ich bereits im dichten Unterholz verloren. Empfindlich stachen die spitzen Tannennadeln durch den dünnen Socken. Ich war allein. Schrecklich allein. Niemand stand mir bei.

Es war schlimm, es war grausam. Manch Erinnerung tut für immer weh. Ich war so allein, dass nur der Gedanke an das Gefühl auch heute noch wie ein tanzendes Messer in meiner Brust ist. Noch mehr allein kann sich kein Mensch je gefühlt haben. Auch kein Kind. Und das, obschon meine Mutter anfänglich noch bei mir stand.

Das aber nur zum Schein, denn ihr leuchtete voraus ein eigener Stern. Hell und strahlend. „Komm, mein Sohn“, sagte sie zu mir. „Komm geschwind, ich muss den Gesandten des Herrn retten.“

Natürlich verstand ich die Worte meiner Mutter nicht, denn Sprache war mir noch kein Begriff. Über Mama, Wauwau und Tapel, was Apfel heißen wollte, ragte mein Wissen nicht hinaus. Dennoch habe ich bis heute jedes Wort behalten. Jedes Wort und sogar das Timbre ihrer Stimme.

Erstaunlich, selbst wenn man bedenkt, dass dies, neben der Geburt, das wohl wichtigste Erlebnis meines noch jungen Lebens war. Doch der Sinn stand auch mir schon damals offen. Der Sinn, der ohne Erklärung nur schwer zu erkennen ist.

Sogar meine Augen, die lieber hätten blind sein wollen, für viele hundert Jahre, sahen diesen Sinn, denn wirr stand das Haar vom Haupt meiner Mutter. Kleine Zweige hatten sich darin verfangen und auch ein einsames Blatt. Zudem war ihr Kleid dreckig und zeigte am unteren Saum Risse. Auch am Ärmel, denn sie war des Öfteren gestolpert. Sogar im Gesicht hatte sie einen langen Kratzer auf der Nase, der langsam wurde zu einem dunklen Strich aus Blut. Sie sah mitgenommen aus. Mehr noch als das: Sie war wie von Hunden gehetzt. Höllenhunden!

Ganz anders aber war ihr Blick. Der war hell und losgelöst von allem irdischem Tand. Trug sie doch einen toten Vogel auf den Händen. Voller Ehrfurcht, einer Monstranz gleich. Es war eine Elster. Ein Flügel war gebrochen und spreizte sich unnatürlich ab. Er war der Gesandte des Herrn. Er war der Bote des inneren Lichts.

Schon als wir vor Stunden aufgebrochen waren zu diesem ausgedehnten Spaziergang, spürte ich, dass es um meine Mutter heute sehr seltsam stand. Sie war nicht die liebende, alles gebende Mutter. Sie war nicht der Quell meiner Kraft. Im Gegenteil, sie war mir richtiggehend fremd. Von der ersten Minute an zog sie mich an der Hand in einer Heftigkeit, wie ich sie zuvor noch nie von ihr erlebt. Und wenn nicht das, dann trieb sie mich vor sich her, wie einen kleinen, störrischen Esel, war sie doch von einer unnatürlichen Eile beseelt und ihre Energie gar unerschöpflich. Sie hatte einen Auftrag. Einen Auftrag, der ohne Widerrede abzuarbeiten war. Nur das war ihr wichtig. Irgendwann verließ sie sogar den mit Steinen befestigten Weg und stolperte mit mir im Geleit mitten durch das Gestrüpp. Immer weiter hinein in den dunklen Wald. Immer tiefer hinein in das Mysterium ihrer eigenen Bestimmung. Anfangs trug sie mich dabei noch auf dem Arm. Da war sie wieder meine Mutter, meine mich über alles liebende Mutter. Das allerdings nur für eine kurze Weile des Glücks, denn dann kam ja auch schon der Vogel. Schwarz und weiß glänzte sein Federkleid im dunklen Grün.

Meine Mutter sah ihn sofort. Keuchend hielt sie inne, denn das war das Zeichen. Das war das Fanal, das für einen kurzen Moment sogar das Fieber in ihrem Kopf zu kühlen vermochte. Sie neigte diesen ein wenig zur Seite und betrachtete das Tier. Sogar ihr Atem wurde von der Gelassenheit des Todes benetzt etwas ruhiger.

Das jedoch nicht für die Ewigkeit, denn nur Sekunden später kniete sie nieder und bettete die Hände zu einem Kelch, fuhr mit diesem unter den Gefiederten, hob ihn in die Höhe, weit über ihre eigene Stirn hinaus, und sprach ergeben: „Endlich habe ich dich gefunden.“ Wobei ihr Blick voller Güte war, voller Glück. Mich aber konnte er schon lange nicht mehr sehen. „Herr, dein Zeichen hat mich erreicht. Schütte dein Licht über mich“, sang sie mit Inbrunst.

Strophe um Strophe folgte nun, doch so sehr das Auge meiner Mutter dabei das Dunkel zwischen den Ästen absuchte, der so dringend ersehnte helle Schein, er kam nicht über sie. Das göttliche Füllhorn schwieg. Somit blieb ihr gar nichts anderes übrig, als dass sie schon bald in sich selbst verstummte und die wilde Hatz wieder aufnahm. Nervös und ohne jeden Halt. Denn nur darin war sie unbeirrbar, nur darin war sie ungebrochen. Ich allerdings konnte auf Dauer ohne ihre tragende Hilfe nicht folgen. Meine Beine waren noch so ungeübt und viel zu kurz. Dann verlor ich auch noch den zweiten Schuh. Laut schrie ich: Mama, Mama und immer wieder nur Mama!

Ja, ich schrie, was meine kindlichen Lungen hergaben. Mein sich erst im Aufbruch befindlicher Geist war gänzlich von den Geschehnissen überfordert. Die Tortur musste ein Ende haben. Der Albtraum musste sich schließen. Mein kleiner, zerbrechlicher Körper war völlig erschöpft. Ich schrie und schrie, so lange bis ich kein einziges Wort mehr herausbrachte. Keine Mama, nie mehr. Und als das geschah, wurde es plötzlich unheimlich still um mich herum. Es war das Ende und ich fühlte es. Resigniert fiel ich auf den Hosenboden und sah plötzlich das Himmelstor, das selbst die Engel nur im Traum erwähnen. Feucht und kühl fühlte sich das Moos dabei unter meinen kleinen Händen an. Gehorsam harrte ich der Dinge, die da kommen sollten.

In der Tat, völlig erstarrt saß ich da. So viel ich zuvor geschrien hatte, so ruhig war ich jetzt. Unnatürlich ruhig für ein zweijähriges Kind. Meine Haut war wächsern. Still blutete mein Fuß vor sich hin.

Doch falls noch Hoffnung in mir war, sie wurde getäuscht. Nur sehr widerwillig drehte sich meine Mutter bereits in weiter Ferne zu mir um. Sie war in einer anderen Welt. Ruhig, fast tonlos war ihre Stimme, als sie sprach: „Carl, du bist mein Kind. Und ich liebe dich“, und ihr Kopf nickte dabei leicht bei jeder Silbe, wie in Andacht. „Ja, das ist so und das wird für immer so sein. Das weißt du. Nie werde ich einen anderen Menschen mehr lieben als dich. Und all mein Segen gilt nur immer dir. Doch jetzt muss ich den Gesandten des Herrn retten. Euch beide zu tragen, dafür reicht meine Kraft nicht. Ich bin nur ein Mensch. Ich muss erst in das Licht gehen, um ein Gott zu werden. Ein Gott, der den Menschen die ewige Liebe bringt. Ich werde auf dich warten.“

Und das „Ich werde auf dich warten“, waren die letzten Worte meiner Mutter, die sie zu mir sprach, zu mir, dem Kinde Carl, dann drehte sie sich auch schon wieder um und verließ mich endgültig, um ein Gott zu werden. Ein Gott im strahlenden Licht des Paradieses. Für die Ewigkeit gestreichelt im Nacken von den feuchten Zungen der Engel. Doch es waren nicht nur die letzten Worte an diesem Tag, es waren die letzten Worte, die in solch einer Klarheit von ihr kommend die volle Spanne meiner Kindheit bewegen sollten. Immer kleiner wurde sie, bis sie hinter einem dunklen Vorhang aus Zweigen verschwand.

Nun, es musste wohl so sein. Meine Mutter musste ihren Weg gehen. Den Weg, der nur ihr bestimmt. So wie wir alle den unseren haben. Ich aber war verloren, denn selbst die kurze Erinnerung an ihre sich immer weiter entfernenden Schritte im Unterholz, das Knacksen der Äste unter ihren Füßen, löste sich schon alsbald auf im Nichts. Wurde leise verschlungen von der Dämmerung, die nahte und sich sacht und samten über die hohen Kronen legte wie ein schwarzes Tuch.

Und es wurde Nacht im Wald. Schwarze Nacht, grausame Nacht. Wie ich sie überlebt habe, ich kann es heute nicht beantworten. Ich muss in einen alles betäubenden Schlaf gefallen sein. Nur so kann ich es mir erklären. Gute Geister erschienen mir und auch eine Fee mit langen blonden Locken, die mich schützend in ihren Armen wiegte. Die mir Lieder sang und die mich weich in das Licht des Mondes bettete. In sein kühles Licht, das so unglaublich angenehm und auch so unbeschreiblich zart ist und das mich alles vergessen ließ. Und ich erwachte erst daraus, als des Morgens dieser riesige Hund erschien, an mir herumschnupperte und laut anschlug.

Dann aber hörte ich auch schon eine menschliche Stimme hinter meinem Rücken. Sie war rau, männlich und zutiefst bewegt, als sie in die wartende Welt hinausrief: „Wir haben ihn gefunden. Er ist hier. Er lebt!“

Zwei Finger breit über dem Knöchel

Viele Jahre später, eine Kindheit und eine Jugend hinter mir lassend. Müde schaute ich durch die Scheibe des Fensters und beobachtete die dünnen Fäden aus Glas, die ohne Unterlass gezogen wurden, von den goldenen Toren des Himmels hinab bis zum tristen Elend der Erde. Von einer Alles bestimmenden Hand. So unermesslich in ihrer Zahl, dass ein jeder einzelne gänzlich ohne Bedeutung blieb. Besonders vor der grauen Wand des Nachbargebäudes. Und nur der das Licht spiegelnde Effekt, der ins Auge geworfen wurde, wenn sie am Ende ihrer Reise in den Pfützen der Straße splitternd zerbrachen, gab ihnen kurz so etwas wie den Hauch einer Bestimmung. Ein einziges Mal in ihrem kurzen Sein durften sie Eigenständigkeit beweisen, indem sie wellende Kreise warfen, die noch dazu immer größer und größer wurden, um zu treten über alle Ufer. Nur um sich sogleich in schmalen Bächen zu sammeln, die letztendlich zu dem großen See wurden, der sich, wie so oft, über dem verstopften Gully vor unserer Haustür gebildet hatte. Dort lagen zwischen den Spalten in der Tiefe die bunten Blätter des Herbstes, rot, gelb, braun, wie ein zerrissenes Buch, und machten ein weiteres Durchkommen unmöglich. Der Pegel stieg und stieg, so lange bis ein Auto kam und mit seinen Reifen ein zartes Tuch aus Wasser warf und alles wieder von vorne begann.

Ole, du müde Ewigkeit!

Pack den ermatteten Stier meiner Erdentage an den Hörnern und wirf ihn den lethargischen Engeln der Verzweiflung mitten auf die Stirn. Reiß ihnen aus nur einen Flügel und lass sie für immer tumb im Kreise fliegen.

Ja, genau so stelle ich mir die Unendlichkeit vor. Langweilig, langweilig und doch immer und immer wieder. Schrecklich langweilig, schrecklich öde. Ein einziger Brei, leicht gerührt und doch alles unter sich erstickend. Schon darum frage ich: Unsterblichkeit, wer hier auf Erden will dein Freund sein? Unsterblichkeit, dein Versprechen ist mir viel zu dünn.

Nein, niemand beneidet euch darum, ihr Götter.

Niemand und Nichts.

Zumindest niemand von halbwegs funktionierendem Verstand.

Es war ein betagtes Fenster in einem dickwandigen Altbau, an dem ich da stand. Mit nur noch vereinzelten Inseln aus Lack auf dem Rahmen und bröselndem Kitt, der bereits weit klaffenden Fugen zeigte. Gebaut in den Tagen, als das Wort Wärmedämmung noch keinen Halt fand in verzweigten Windungen des Gedächtnisses. Welches beim neuzeitlichen Menschen sofort von Sünde belastet wird, nur bei dem Gedanken an Energieverschwendung. Ein Fenster mit sehr dünnem Glas, das bei jeder Windbö in der Fassung zu klirren begann. Zu einem eigenen, hellen Rhythmus ansetzte.

Aber nicht nur das, mit jedem Tropfen mehr, der draußen bedächtig fiel, beschlug es milchig in den Ecken. Kein Wunder, hatte ich doch am Morgen Wäsche gewaschen. Im Keller. In der häuslichen Gemeinschaftswaschmaschine. War ein jeder Montag doch mein Waschtag. Zwei Münzen der Gang. Egal, ob mit Vorwaschprogramm oder ohne. Egal, ob Koch oder Buntwäsche. Schleudern immer inklusive. Drei Münzen extra der Trockner, denn der hat viel Watt und braucht viel Strom.

Doch dafür war ich immer viel zu geizig. Warum für etwas zahlen, das man auch umsonst haben kann? Ergo hingen auf einem dieser faltbaren Trockner, die es in jedem Discounter zu kaufen gibt und die man so bequem hinter einem jeden Schrank verstauen kann, die einzelnen Wäschestücke nun mitten in dem viel zu engen Flur. Traurige Fahnen im Odem des Alltags. Wiederkehrendes Zeremoniell.

Die Wohnung war viel zu klein für eines Menschen Geist und erst recht für seinen Leib. Die Beweise häuften sich. Unten im Keller aufhängen tat ich die Wäsche aber dennoch nicht, denn allein der Gedanke, dass sich die Nachbarn bei dem Blick auf meine Unterhosen ergötzten, voller Hohn oder gar sexuell gestimmt, stimmte mich stets unwohl. Und noch viel wichtiger diesbezüglich war: Es wurde gestohlen. Alles! Sogar Wäsche mit Löchern und ganzheitlicher Verfärbung.

Und in der Tat, ich spreche dabei nicht nur von den kleinen Flecken, die im Alltag einfach nicht zu vermeiden sind (vor allem nicht, wenn man gerne Kaffee trinkt), sondern von jenen Verfärbungen, die vor allem dem männlichen Junggesellen ein Begriff sind, der sich erst langsam in die Welt der diversen Waschprogramme und Pulver hineinfinden muss. Von diesem blassen Rosa oder auch von diesem penetranten Hellblau, das so unauslöschlich vermag in eine jede Faser einzuziehen. Ein Beleg für einen vergessenen bunten Socken in heller Wäsche und für sechzig Grad, wiewohl vierzig völlig ausreichend gewesen wären.

Aber nicht nur die Wäsche war vor der unerlaubten Gier der langen Finger nicht sicher, nein, ebenso die gewöhnliche Wäscheklammer. Vor allem die aus Holz. Das aber ist doch erstaunlich im Zeitalter des Plastiks, in dem wir alle leben. Es gab wohl einen Sammler dafür. Anonym, doch bemerkenswert fleißig.

Nein, ich stand gesellschaftlich nicht da, wo man in meinem Alter gewöhnlich zu stehen hat. Wo war mein eigener Garten, wo war meine eigene Wäschespinne? Nicht einmal einen Balkon hatte ich. Und das einzige Grün, das mich säumte und sich meiner Gegenwart nicht schämte, das waren die paar kümmerlichen Pflanzen auf dem Fenstersims. Gefangene, so wie ich. Ohne Saft und Kraft hingen ihre Blätter nach unten, als wollten sie das äußere Zeichen sein für meine innere Niederlage. Die Luftfeuchtigkeit war erdrückend. Stickig stand der Atem.

Draußen war es um ein paar Grad kälter als drinnen und so ergab sich dieser milchige Effekt an der Scheibe. Kondensation nennt sich das. So glaube ich zumindest, möchte es allerdings nicht im gleichen Atemzug beschwören müssen. Vielleicht war es auch ganz anders und lag nur daran, dass ich mein kleines Wohnloch nie heizte und auch nur sehr selten lüftete. Die Physik war noch nie mein Freund. Oder ist in diesem Fall die Chemie? Diese beiden Brüder geben sich ja recht gern die Hand, tauschen die Gesichter heimlich und lachen dann ziemlich gemein. Sicher nur, immer in der kalten Jahreszeit, wenn die noch feuchte Wäsche von den Leinen baumelte, verabschiedete sich die Welt da draußen leise von mir und ein stiller Nebel zog gemächlich durch mein Heim.

So auch an diesem Tag. Unbeirrbar und stumm krochen die dünnen, weißen Zungen immer weiter auf die Mitte des Fensters zu, als suchten sie den Trubel der Welt vor mir zu verbergen. Man konnte ihnen fast dabei zuschauen. Mein Blick musste weichen, suchte er Heiterkeit, suchte er Lachen. Noch wollte er sich nicht ergeben. Darum auch, um ihm eine Hilfe zu sein, stützte ich mich mit einer Hand am Fenstersims ab und beugte mich noch weiter nach vorn. So weit, bis meine Stirn sogar das Glas berührte. Es fühlte sich kühl an. Nur so war die Straße gut einsehbar. Bis hin zu den beiden Kreuzungen, die sie beenden. Natürlich hielt ich mich dabei an die Regel. Erst links, dann rechts, dann wieder links, so wie wir es alle einmal gelernt haben. Die Ampeln standen auf beiden Seiten auf Rot.

Falls ich aber allen Ernstes damit gerechnet haben sollte, dort etwas von der allseits so gepriesenen Unbeschwertheit des Seins zu entdecken, so wurde ich enttäuscht. Nicht nur der Himmel war trist und grau, ohne Freude gingen auch die Menschen ihres Weges auf den beiden schmalen Trottoirs. Man hätte nicht bestimmen mögen, wer wohin unterwegs war, sich gar getraut, kleine Wetten darauf abzuschließen. Kein Unterschied. Ob im steten Trott zur Arbeitsstelle oder nur auf der Suche nach einer funktionierenden Telefonzelle. Ob auf dem Weg zu einer schon zu solch frühen Stunde arbeitenden Prostituierten oder doch nur auf dem Sprung zum Metzger.

Fleisch bleibt Fleisch,

nur der Preis macht den Unterschied.

Manchmal nicht einmal der.

Der Gang war so monoton wie der Ausdruck der Gesichter. Schritt für Schritt marschierende Geschäftstüchtigkeit. Schritt für Schritt sich eisern klammernd an die langen Beine des Fortschritts. Eine unerschütterlich tapfere und brave Armee der haushaltlichen Pflichten und des Bruttosozialprodukts; stets achtend auf das Wechselgeld. Die Männer hatten zumeist den Mantelkragen hochgeschlagen, die Frauen hielten den Schirm einem flatternden Schild gleich gegen die Böen.

Zurrende Böen, welche in dem endlosen Labyrinth der Häuserschluchten ein nie gebautes Tor zur Freiheit suchten. Verzweifelt rüttelten sie an den Fensterläden und an den Scheiben und summten ihr stets ärgerliches Lied mitten hinein in die weit offenstehenden Münder der Kamine. Wo kleine Fetzen von Rauch kurz aufwirbelten, im wilden Tanz, trunkenen Derwischen gleich, sich dann aber auch schon wieder auflösten im Nichts. Dorthin gingen, wohin auch ich ihnen am liebsten gefolgt wäre. Aus dem einfachen Grunde, denn ganz wohl zumute war mir nicht.

Nein, alles andere als das, denn ich saß eindeutig in der Bredouille. Das war auf diese Nähe sogar in der Scheibe zu sehen. Mein Gesicht war aschfahl, was immer nur dann geschieht, wenn ich mich in die Ecke gedrängt fühle. Wenn jemand mit langen, lackierten Nägeln an meinem Panzer kratzt. Wenn jemand das Pergament des scheinbaren Schutzes mit gezielten Stichen knisternd durchbricht.

Auch deshalb drehte ich mich wieder ab. Das Leben da draußen kam auch ohne mich ganz gut klar. Niemand vermisste mich wirklich, keiner war mein Freund. Niemand würde für mich eine Mahlzeit spenden, geschweige denn eine Niere oder sein Knochenmark.

Verliebt in sich selbst tanzt die Welt im blauen Kreis.

Und niemand soll sie jemals dabei stören.

Ich ließ den Fenstersims los und bemühte meinen Körper in eine aufrechte Haltung. Was jedoch sofort zu einem kleinen Problem führte. (So seltsam profan zu dem, das ich im Moment wirklich hatte.) Denn ein paar der Häkchen am Blattrand meiner Aechmea hatten sich zwischenzeitlich unbemerkt in meinem Hemd verhakt. Genau an der Knopfleiste. Instinktiv versuchte ich mich darum loszureißen. Mein rechter Arm drehte zur Seite, mein Kopf schnellte nach hinten und mein rechtes Bein machte einen kurzen Ausfallschritt vom Heizkörper weg und zum Teppichrand hin. Denn nur so war das ungewollte Kind derb von meiner Brust zu weisen und gleichzeitig das Gleichgewicht zu halten. Zumindest wenn man körperlich eingeschränkt ist, so wie ich es in diesem Moment war. Denn den Hörer des Telefons presste ich dabei weiterhin fest an mein Ohr. Das war mir das Wichtigste.

Schnell,

werft ein langes Tau hinüber auf das sinkende Schiff,

hinein in die Arme des Überlebenden!

Haltet es ganz fest,

ihr Narren,

noch ist sein Blut warm.

Nein, ich will mich nicht der Hellsichtigkeit rühmen, auch die Esoterik ist nicht wirklich mein Ding, Karten legen, die Güte der Steine besingen und mit den Blumen um die Wette rennen, aber irgendwie merkte ich nur anhand dieses dummen Missgeschicks: Heute würde mir ein besonderer Tag bevorstehen. Und die Zeichen standen ja auch, wohin ich sah und hörte, auf Sturm.

Und dieser ebbte nicht ab. Im Gegenteil. Denn selbst als ich mithilfe meiner freien Hand die Falten aus meinem Hemd strich und dieses über meinem kleinen, strammen Bauch unter den Gürtel steckte, mich auch so versuchte wieder in Form zu bringen, wozu gehörte, das etwas zu lange Haar hinter die Ohren und die Brille korrekt auf den nur ihr gehörenden Punkt der Nase zu legen, tanzte der Topf mit der Blume noch immer in einer kreisenden Bewegung auf seinem Unterteller. Ein leicht schnarrendes Geräusch begleitete ihn dabei, fast so als wollte es mich warnen vor den kommenden Stunden, war es doch wie das Knurren eines Hundes. Eines noch sehr jungen Hundes. Nur äußerst widerwillig verstummte es.

Ja, noch war er klein, der Welpe vor dem Tor der Hölle, und so unbeholfen tapsig. Doch wer Augen hatte zu sehen, der sah: All die Zähne, sie wollen lang und spitz werden. All die Zähne, sie wollen sich vergraben in wehrloses Fleisch. In mein Fleisch!

Nachdem der letzte Ton verklungen war, bemerkte ich, dass sogar etwas Wasser über den Rand des Untertellers geschwappt war. Hatte ich doch, wie so oft, die Pflanze viel zu viel gegossen. Das arme Geschöpf fast ertränkt. Allerdings verbanden sich die vielen kleinen glänzenden Kuppeln, die sich zuerst zeigten, rasch. Wuchsen an zu einem Rinnsal, das gemächlich über die Breite des Fenstersimses zu wandern begann, wie ein dünner, blasser Regenwurm.

Das aber war kaum der Rede. Dementsprechend dachte ich: Der wird schon bald wieder verdunstet sein. Dem geht die Kraft schon noch aus auf seinem törichten Weg. Die Sonne wird ihn eines Besseren belehren. Und wenn er dann von uns gegangen ist, gibt das höchstens einen Kalkfleck. Weiß und an den Rändern bröselig. Nein, keine Brutstätte für Keime und Bakterien wird hier geboren. Nichts, woran man womöglich kleben bleibt. Nichts, was ekelhafte Fäden zieht.

Sofort überflog eine kleine Zufriedenheit meine Schultern, denn ich hasse Staubsaugen, Staubwischen, Geschirrtrocknen und all die anderen hässlichen Pflichten, die mich täglich so dreist in meinem kleinen Reich verspotteten. Doch zu lange verweilte dies innere Behagen nicht, auch wenn vorerst tatsächlich so etwas wie Ruhe einkehrte. Zumindest im Äußeren.

Dann drehte ich mich endgültig um und machte ein paar Schritte in Richtung Zimmermitte. Höchstens fünf. Selbst Rilkes Panther hatte da sicher einige mehr. Um zu folgen dem steten Zug des Telefons, das auf dem einzigen Stuhl thronte, der nicht mit Kleidungsstücken übersät war. Dort hob ich den Apparat auf und setzte mich stattdessen. Wies ihm wiederum einen neuen Platz auf meinem Schoß zu. Tief atmete ich durch. Bildete mir ein, die Welt wieder in den Griff zu kriegen. Bildete mir ein Herr über das Geschehen zu sein. Und in diesem Sinne noch viel anmaßender, Herr über die Emotion.

Doch selbst nachdem ich die Beine übereinandergeschlagen hatte und auch so bemüht war, eine legere Haltung einzunehmen, wollte diese Ruhe nicht wirklich in mir einkehren. Nervös spielten meine Finger mit dem gedrehten Kabel des Hörers, ließen es wippen auf und ab, immer und immer wieder. Eine kleine, schläfrige Schaukel wider die innere Anspannung. „Du könntest endlich mal etwas tun“, hörte ich eine mahnende Stimme. „Etwas, das mir das Gefühl gibt, dass du unsere Beziehung ernst nimmst.“ Ja, auch hier zog ein Unwetter seine Bahn, aber weit heftiger und zerstörerischer als das da im Draußen. „Da zeigt es sich wieder einmal: Du liebst mich nicht wirklich.“

Und siehe, da war er auch schon, mitten aus den dunklen Wolken der Worte heraus, der lang befürchtete Blitz, hell und zuckend. Denn was sollte ich darauf antworten? Als ob mir nichts an ihr läge.

Oh Du, meine Tatjana!

Oh Du meines Herzens einziger Thron!

Aber wie oft schon habe ich mir diesen letzten Satz anhören müssen? Eintausend Mal? Zweitausend Mal? Eine Million Mal? Und nie hatte ich auch nur den Hauch einer Chance. Ratio und Logik waren hiermit erledigt. Blattschuss. Waidmannsheil und doch kein Dank.

Nein, man kann sagen über mich, was man will, ob gut oder schlecht gesonnen, aber die emotionale Ebene, sie liegt mir einfach nicht. Egal, wie sehr ich mir das Gegenteil auch immer wieder einzureden versuche. Gefühle sind nicht meine Profession. Zumindest fehlt mir ganz offensichtlich die Fähigkeit, mich in einem adäquaten Rahmen auch anderen Menschen gegenüber verbal verständlich dazu zu artikulieren. Mich und meine Verletzlichkeit der Welt zu offenbaren. Wo war mein Recht auf Diskussion? Wo waren all meine vielen Argumente? Somit blieb mir doch gar nichts anderes übrig, als meinen allseits bekannten und gefürchteten Fächer aus Sarkasmus aufzuspannen und mich ziemlich feige dahinter zu verstecken. Reiner Selbsterhaltungstrieb. „Ja, ich könnte viel tun“, pflichtete ich dementsprechend bei. „Das ist wohl wahr. Wahrer noch als alles andere auf dieser großen weiten Welt. Und wie immer gilt es nur noch zu sagen: Tatjana hat recht. Tatjana hat absolut recht. Und das in allen Punkten der Anklage. Aber wer will daran noch zweifeln. Kein Mensch und erst recht ich nicht. Nie und nimmer, denn schau nur genau hin, selbst der Richter und die Schöffen sind hastig aufgesprungen von ihren Sitzen und nicken dir über ihre Pulte hinweg artig zu.“

Aber nicht nur die, auch ich nickte weise wissend vor mich hin, während ich eine kurze Pause einlegte, denn das Gespräch nahm einen Verlauf, den ich nur zu gut kannte. Dennoch fuhr ich fort, wider besseren Verstand. Denn wieder einmal hatte ich viel zu lange geschwiegen. Dementsprechend kam ich immer mehr in Fahrt. „Auch deshalb übergebe ich mich bedingungslos deinem gerechten Urteil“, spottete ich. „Was du sagst, das ist mir Gesetz bis in die tiefste aller Ewigkeiten hinein. Doch damit nicht genug, ich würde sogar mit all den vielen Aposteln, die ja bekannt sind für ihre stete Skepsis, über die Richtigkeit dessen streiten, was du sagst, und das jede Minute und ohne jeden Unterlass. Du kennst mich. Und ich unterstreiche deswegen noch einmal, und das auch nur, um die allerletzten Zweifel auszuräumen: Ja, ich könnte viel tun. So schrecklich viel. Viel zu viel für einen kleinen Geist wie den meinen. Ich könnte zum Beispiel in den Keller gehen, die Axt in die Hand nehmen, sie noch ein wenig schleifen und mir dann einen Fuß abhacken. Zwei Finger breit über dem Knöchel. Zack, ein kurzer Hieb und es ist vollbracht. Was sagst Du dazu?“

Die Leitung am anderen Ende wurde auf der Stelle stumm. Man hörte nicht einmal mehr den Atem, nur das leise Sirren der Kabel im kalten Wind über den brachen Feldern, die so unerbittlich trennend zwischen unseren beiden wartenden Mündern lagen. Doch kein Kuss konnte den giftigen Hauch meiner Worte mildern. Er wäre die einzige Rettung gewesen. Süßes Labsal auf so vielen brennenden Wunden.

Ja, Rom lag weit in diesem Moment, unendlich weit, die Stadt der ewigen Liebe, die Stadt der stets wiederkehrenden Versöhnung. Alles war auf der Flucht und der Rubikon schon lange überschritten. Dennoch fuhr ich fort in meinem frevlerischen Treiben. „Sicher, auch wenn du jetzt gar nichts sagst, wenn du sogar für viele tausend Jahre schweigen solltest, du hast schon wieder recht. Das wäre wohl etwas melodramatisch. Doch keine Bange, natürlich würde ich mich danach seitlich an die Treppe stellen, damit es nicht weiter auffällt. Wegen der Nachbarn. Die Schmidts und vor allem die Hartmanns, du weißt doch: Sie reden so gern. Ein Schritt voran und doch nicht höher. Den Göttern bleibt der Zweifler ewig fern.“

Peng! Der Hörer auf der anderen Seite fiel mit großem Gewicht auf die Gabel. Das kalte Schweigen, das nun folgte, konnte man nur allzu deutlich hören. Deutlich und klar, bis hinein ins ferne China meines Herzens.

Das Gespräch war hiermit beendet. Und wer anderes vermuten möchte, der ist nichts weiter als ein Narr; ein kleiner, dummer Narr. Jetzt galt es nur noch, die Kanonen auf ihren Lafetten leise zurückzuschieben, die wimmernden Verwundeten einzusammeln und abschließend festzustellen: Eine erneute Kontaktaufnahme war nicht vor dem Verstreichen von mindestens vierundzwanzig Stunden angebracht; die Flammen der Hölle oder weitaus Schlimmeres drohten in diesem Fall. Empirische Daten, so oft und so devot gesammelt, zementierten dieses Urteil. Späte Einsicht, späte Reue. Demütig ergab ich mich in mein Schicksal. Ich hatte wohl ein klein wenig übertrieben.

Die, die mit ihrem Auto reden

Gut zwanzig Minuten später. Etwas unschlüssig stand ich im Flur. Die Schuhe hatte ich an, der Schal war um den Hals, aber hatte ich auch für alles andere gesorgt? Waren die Utensilien des gewöhnlichen Bedarfs in ihren diversen, nur für sie bestimmten Fächern? Geld? Schlüssel? Papiere? Feuerzeug?

Wichtige Fragen im Kampf ums tägliche Überleben. Kleine Ursache, große Wirkung. Jeder weiß, was es denn heißt, einen Schlüsseldienst in der Großstadt zu rufen. Haie unter Haien. Jeder weiß, was es denn heißt, zumindest die Raucher unter uns, unter der Knute der Nikotinsucht selbst eine jede zittrige Oma auf der Straße um Streichhölzer zu bitten. Nur ein weiterer demütigender Auftritt im Leben.

Hektisch flogen meine Hände dementsprechend über die Taschen und klopften eine jede ab. Mehrfach und gewissenhaft. Hektisches Zeremoniell, ohne das kein Ausflug beginnt; und sei es nur der kleine Gang hinüber in den Supermarkt oder zur Post. Ein Ritual, das trotz seiner banalen Hast fast heilig anmuten will. Ohne dass der Engel des Alltages, gehüllt in die graue Wolle der Langeweile, fast gänzlich nackend wäre. Diesmal allerdings fiel es noch ein klein wenig hektischer aus als sonst, denn Adrenalin war in Anbetracht des vorangegangenen Telefonats mehr als nur reichlich in mir vorhanden; bis hinein in die dünnste aller Kapillaren.

Ja, leise kochte mein Blut vor sich hin und warf nervös Blasen. Nur ungern legte sich die innere Unruhe. Einen wirklichen Grund zur Sorge aber gab es nicht. Der erhoffte Widerstand wurde ein jedes Mal rasch erspürt. Zarte Fingerspitzen auf rauem Stoff gaben endgültige Bestätigung. Taktile Beglaubigung scheinbarer Realität. Zufriedenheit machte sich breit. Ich war für die Welt da draußen präpariert. Ich konnte das Haus verlassen.

Die Garage war zum Glück nur rund zweihundert Meter entfernt. Auch hatte das Trommeln des Regens inzwischen soweit nachgelassen, dass ich es wagen konnte, die Häuserzeilen entlang, die Reise auf mich zu nehmen, ohne, und darauf legte ich ganz besonderen Wert, mich mit buntem Plastik zu kostümieren. Wie ich es verabscheue, dieses lästige Flatterzeug, springender Clown zwischen den Pfützen. Warum gibt es diese Regenhauben nicht mehr in einem schlichten Dunkelgrün oder Dunkelblau, in diversen Grautönen bis hin zum Schwarz, Farben, mit denen man in meiner Kindheit diese Mäntel einzufärben pflegte, sondern nur noch in neon-orange, blitzend-gelb und donnernd-rot, so grell, dass selbst ein jeder verliebter Papagei seine liebe Mühe mit den Augen hat? Nur eines der wenigen Rätsel unserer Zeit, das mich, trotz offenkundiger Antwort, nicht zufriedenstellt.

Natürlich nutzte ich einen jeden Vorsprung und einen jeden Erker auf meinem kurzen Weg, vorbei am Schuhgeschäft, den Supermarkt streifend, über die Verkehrsinsel hinweg. Und nur kurz hielt ich inne, als ich in einem Schaufenster überraschend las: Spanische Orgeln! Heute nur Zweineunundneunzig. Da müssen sie zugreifen! Denn das war ja interessant!

In der Tat, für einen kurzen Moment war ich sogar irritiert. Auch wenn es nicht zum ersten Mal passierte, dass ich etwas falsch ablas, dass in meinem Gehirn aus den Versatzstücken der wirklichen Gegebenheiten etwas völlig Neues konstruiert wurde. Natürlich musste es heißen: Spanische Orangen.

Nachdem ich den Fehler zu meiner eigenen Zufriedenheit aufgeklärt hatte, machte ich, dass ich wieder vorankam. Gleichwohl man mich selbstverständlich schon für einen kurzen Blick auf spanische Orgeln hätte begeistern können. Besonders auf die, die nur zweineunundneunzig kosten. Denn das ist nicht besonders viel Geld für solch ein kolossales Instrument. Dem Rechnung tragend bildete sich in meinem Kopf ein ganzer Rattenschwanz neuer Fragen: Sind diese Orgeln so billig, weil sie aus Balsaholz sind? Muss man sie womöglich selber zusammenstecken mithilfe eines riesigen Bauplanes, viel Geduld und etwas Klebstoff? Oder noch viel erschreckender, mithilfe eines kleinen Inbusschlüssels? Und über wie viele Töne verfügt das Register? In welchen Kirchen stehen sie? Hätte der edle Kantor Bach seine wahre Freude an ihnen gehabt?

Immer seltsamere wurden die Fragen, die nun durch meinen Kopf blitzen, kleine Kometen, die helle Schweife warfen. Und so lächelte ich auch noch vor mich, als ich geschwind unter der Markise des türkischen Obstladens hindurchschlüpfte, eine Bankfiliale links lassend, eine rechts. Kathedralen der Neuzeit. Kalter Glanz. Blank geputzt und glatt gebohnert.

Doch hier verließ mich mein inneres Lachen und zog sich rasch zurück hinter das geschmiedete Tor des Herzens. Denn kaum hatte ich die Bankhäuser hinter mir gelassen, da hörte ich sie auch schon, die stets drängenden Fragen ihrer Heiligen. Nur gewispert und dennoch eine jede sich tief in meinen Rücken bohrend.

Heute schon das Sparschwein geschüttelt?

Heute schon die Börsenkurse notiert?

Heil dir, mein Freund, tritt ein und rufe lauthals: Ja!

Heil dir, mein Freund, tritt ein und sei unser Kamerad.

Meine Antwort allerdings fiel ein jedes Mal gleich aus: Nein, nein und noch mal nein!

Ein Nein, das paradoxerweise aber dennoch kein wie auch immer zu notierendes Versäumnis darstellte. Der Fluch der in graues Tuch gehüllten Priester war zu früh. Ihr steifer, auf mich deutender Finger musste auf der Stelle faulen, denn ich war auf dem Weg. Auf dem Weg zu huldigen dem schnöden Mammon; zu legen mein bleiches Herz auf den lockenden Altar der Schwarzarbeit. Halbwegs trockenen Hauptes erreichte ich die Taxizentrale.

Mit Elan und Kraft öffnete ich die schwergängige Tür des Büros. Es war eine dieser milchigen Glastüren mit darin verwobenem Sicherheitsnetz, unter der sich, wie von einem unsichtbaren Magneten angezogen, immer wieder kleine Kiesel ansammelten. Kiesel, welche binnen nur weniger Stunden in den Raum getragen worden waren; gefallen von den Sohlen ungezählter Schuhe. Kiesel, die, verbunden mit einem sehr unangenehmen Geräusch, auf dem nur sehr ungeschickt Marmor vortäuschen wollenden Boden kratzten; wenn sie denn von der unteren Stahlleiste der Tür über ebendiesen geschoben wurden. Was oft genug geschah. Tiefe Riefen mit verschiedenen Radien gaben Zeugnis.

Meine Aufmerksamkeit wurde allerdings von anderen Dingen in Besitz genommen, denn kaum dass ich meinen ersten Schritt den überheizten Raum gesetzt hatte, da schlug er mir auch schon entgegen, der Geruch von abgestandenem Zigarettenrauch und abgelegten Rechnungen. Eine harte Herausforderung für jede Lunge. Aber auch das zarte Lächeln des Chefs, das mich noch erreichte, bevor die Tür in meinem Rücken wieder ins Schloss fallen konnte. Er stand am Fenster und war am Telefonieren. Er ist nämlich schwul und gibt nie auf. Einerseits eine bewundernswerte Einstellung, denn wie viele Mädchen gingen mir schon durch die Lappen nur wegen mangelndem Willen und fehlendem Enthusiasmus, andererseits machte es mir auch ein klein wenig Angst.

Obwohl, nein, Angst ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es komplizierte nur eine Lage, die sonst so einfach wäre: Der Boss und der Knecht. Oft brauchte ich über zwei geschlagene Stunden nach abgelaufener Schicht, bis ich mich endlich loseisen konnte. Hier noch eine Flasche Bier, alkoholfrei natürlich, auch wenn nun Feierabend, da noch eine kleine Partie Schach oder Backgammon. Selbstverständlich um Geld. Wir waren ja keine kleinen Kinder mehr. Unsere Taschen wurden nicht ausgebeult von gläsernen Murmeln oder zerbrochenen Steinschleudern, sondern von dicken, wichtigen Handys. Time is money, wie es so platt da heißt. Ich spielte erheblich besser als er, was wir beide nur zu gut wussten. Aber darum drehte es sich nicht. Dieser regelmäßige Obolus schien ihm angemessen zu sein, meine Anwesenheit für eine kurze Spanne der Zeit zu kaufen. Er hatte einen Narren an mir gefressen. Warum und wieso, das wusste keiner so genau und ich schon zweimal nicht. Schön oder apart, vielleicht auch noch anziehend und unwiderstehlich, das sind auch heute nicht die Worte, die mir einfallen wollen, wenn ich des Morgens vor dem Spiegel stehe. Aber sei es drum, es war, wie es eben war. Und das Wichtigste: Ich schnitt nicht schlecht ab bei der Geschichte; es war ein weit besserer Kurs als in der schaukelnden Kutsche zu sitzen. Und wenn einer in diesen Tagen käuflich war, dann ich. Selbstverständlich nur bis zu einem gewissen Grad. Die Hose behielt ich immer oben.

Ich ging ein paar Schritte auf die rechte Seite des Raumes zu und fragte kurz über den Tresen hinweg, der das fahrende Volk vom sesshaften trennte, welcher Wagen für mich denn frei sei. Worauf eine weibliche Hand, welche Gabi gehörte, ohne eine Geste der Erwiderung, sofort in Richtung großes Bord schwebte, einen Schlüsselbund pflückte, einen der fünf Stück, die noch zur Auswahl hingen, und mir diesen leise klingelnd zuwarf.

Gabi sprach nie viel. Eine Eigenschaft, die man im Laufe der Jahre immer mehr zu schätzen wusste. Eigentlich war sie ja Gehilfin in einer Steuerkanzlei. Hier erledigte sie nur nebenbei, schwarz wie so viele anderen auch, den anfallenden Papierkram. Ein kleines Plastikschild am Ring befestigt, mit eingravierter Nummer, gab hingegen detaillierter Auskunft. Es war Dreiundzwanzig-Null-Vier, den sie mir zuwies.

Dreiundzwanzig-Null-Vier, den kannte ich gut, nahm ich ihn doch oft. Eine müde alte Schaukelkiste. Marode von den Kotflügeln bis hinein in die letzte atomare Struktur der Stoßdämpfer. Völlig durchgesessener Sitz mit null Seitenhalt. Man schwamm geradezu mit dem Hintern auf dem matt polierten Plastik wie auf einem Wasserbett und nur das Stahlgeflecht darunter erinnerte an die Pflicht. Die Spiralen und Federn, die zwar unsichtbar, aber sehr direkt, von ihrer eigenen Existenz kündeten.

Dennoch mochte ich gerade diesen Wagen. Mehr noch, ich war sogar so verliebt in ihn, dass ich ihn mir, wenn immer es denn möglich war, reservieren ließ. Trotz erheblichen Unverstands meiner Umgebung, denn niemand machte ihn mir wirklich streitig. Im Fuhrpark, der nicht gerade gering ausfiel, gab es nämlich sehr wohl schnellere und modernere Wagen.

Schnellere hieß: Fast alle anderen Wagen hatten eine bessere Beschleunigung. Nur einer, Vier-Acht-Drei, kam noch schwerer in Tritt mit in seinen schwarzen Stiefeln aus Gummi. Was aber eigentlich egal war, denn flott zu sein ist in diesem Geschäft nicht von wirklicher Bedeutung. Es ist nur wichtig an der Ampel oder aus dem Taxistand heraus, und die Endgeschwindigkeit spielt in der Stadt bei einem Diesel, wie sich jeder denken kann, ohnehin keine tragende Rolle. Ausgedehnte Landpartien kamen nur selten vor. Leider! Die brachten nämlich das dicke Bare. Und wenn doch einmal die Möglichkeit gefragt war, die Nadel auf dem Tacho vehement nach oben schnellen zu lassen, sie fast aus dem Gehäuse jagen zu wollen, einer Rakete gleich, dann war es meistens eh zu spät, denn dann war die Polizei hinter einem her und die ist, wie bekannt, immer schneller.

Moderner hingegen hieß: Es gab sogar Wagen, in denen das Radio und sogar das Kassettendeck noch funktionierten. Schiebedach und elektrische Fensterheber hatten sie alle. Wagen, in denen einem nach der Schicht das Kreuz nicht bis in den Allerwertesten durchhing. Gute, halbwegs neue Wagen. Wagen, die nur lächerliche drei Totalschäden im Laufe ihres Arbeitslebens angesammelt hatten. Nicht der Rede wert.

In der Tat, allen Kollegen war es ein großes Rätsel, wieso ich ausgerechnet Dreiundzwanzig-Null-Vier den Vorzug gab. Mir aber nicht. Ich hatte meinen guten Grund. Und der hieß Funkanlage. Die war nämlich einmalig. Kein anderer Wagen besaß etwas von auch nur annähender Güte. Ein langer Kippschalter an der Lenkradsäule montiert, jederzeit und bequem mit den Fingern erreichbar, selbst in trudelnden Kurven, brachte nämlich kostbare Zehntelsekunden im Kampf um das Kopfgeld. Man musste nicht erst unbeholfen zur Mittelkonsole greifen, langwierig das Mikrofon aufnehmen und dann, wenn dieses endlich vor dem Mund schwebte, die Sprechtaste drücken, denn bis dahin war der Auftrag oft schon verloren.

Ja, man ahnt es schon, das Taxigeschäft ist ein hartes Brot. Nur der Beste holt den Stich. Einsame Wölfe der Nacht. Heulen stets, nicht nur bei Vollmond. Einsame Wölfe aber natürlich auch des Tages. Die Lefzen hochgezogen, den Fangzahn stets parat. Die Kiste muss rollen, rollen, für ewig und immer nur rollen. Am besten: Rund um die Uhr und dreimal um den Äquator herum.

Ich allerdings fuhr nur in meiner Heimatstadt und das auch nur bei Dunkelheit. Da sind die Straßen offen und es gibt nur selten Staus, die sich zumeist nicht allzu lange ziehen; und auch die lästigen Radarkontrollen halten sich nach Mitternacht in Grenzen. Die Bahn ist frei. Ein wichtiges Argument, denn es wird nach Strecke bezahlt und nicht nach Zeit. Jeder Meter zählt, nicht die Sekunden. Und kaum hat der Fahrgast das Fahrtziel ausgesprochen, da wird auch schon in den kleinen grauen Zellen die Entfernung berechnet, sprich, die Prämie taxiert. Ist es ein süßer Apfel oder ein lausiger Biss in eine Zitrone. Kreist der Reifen oder verliert er leise säuselnd an Luft. Geht es nur um den Block oder lockte ein fernes, exotisches Land. Je weiter, desto gutmütiger brummte der Motor, desto netter schlägt das Herz. Taxifahrer sind extrem stimmungsabhängige Menschen. Feinfühlig und sehr sensibel. Sie lachen gerne, können aber mitunter auch recht mürrisch sein. Zwienaturen. Jeder weiß das. Die Autobahn macht ihnen am meisten Spaß. Der Satz: Können Sie bitte fünf Minuten warten, es kann ein klein wenig länger dauern, bis ich herunterkomme, hingegen weniger. Ich allerdings bemühte mich immer in beiden Fällen, gleich höflich zu sein, denn es gleicht sich alles irgendwann einmal aus. Das hatte ich schnell gelernt. Und überhaupt: Die blecherne Droschke zu kutschieren, das ist nun einmal unzweifelhaft ein Dienstleistungsgewerbe und der Kunde ist König.

Heil dir mein Gebieter!

Steig ein, es grüßt dich dein Lakai.

Zumindest: solange er zahlt. In bar und nur in bar. Trinkgeld wird gern genommen.

Darf es ein bisschen mehr sein?

Aber gerne doch der Herr!

Der Schlüssel wog leicht in meiner Hand und ich machte, dass ich nach draußen kam. Ich musste verschwinden, bevor der gute Herr Kleintal sein Telefonat beenden konnte. Er winkte schon ganz aufgeregt nach mir mit seiner kleinen, zerbrechlichen Hand.

Und mir war,

als ob ein kleines Vöglein flog.

Ein Vöglein,

das mir so viel erzählen wollte,

was es gesehen hatte,

des Nachts unter den Dächern der Stadt.

Ich aber tat so, als hätte ich es nicht bemerkt. Ich hatte nach der Auseinandersetzung mit Tatjana keine große Lust auf seichtes Geturtel. Ich musste mich irgendwie ablenken. Zu viele schwarze Gedanken drängten sich zwischen meine Ohren, gingen trist schlurfend ihren Gang, von Öffnung zu Öffnung, kuckten hinaus, wollten aber partout nicht springen.

Dementsprechend marschierte ich, auch um nach außen hin einen gut sichtbaren Kontrapunkt zu setzen, nachdem die Glastüre hinter meinem Rücken ins Schloss gefallen war, strammen Schrittes über die Straße. Es war fast schon leichter Galopp. Aber auch ein wenig um den äußeren Umständen zu dienen, denn es hatte wieder stärker zu regnen begonnen. Zügig hielt ich auf die Seitentreppe des Parkhauses vis-à-vis zu, in dem die Flotte geparkt stand. Zumindest die Wagen, die nicht unterwegs waren oder in der Werkstatt.

Ich war ein wenig spät dran. Der sonst übliche Wechsel war schon vor gut zwei Stunden über die Bühne gegangen. Das Telefonat mit Tatjana hatte sich gezogen. Das aber brachte nun den kleinen Vorteil mit sich, dass ich, da all die anderen Kollegen dieser Schicht schon auf Fahrt waren, unter den restlichen Wagen Dreiundzwanzig-Null-Vier recht rasch fand. Obschon fast alle Wagen ja vom selben Hersteller waren, noch dazu fast alle das gleiche Modell und von identischer Farbe.

Allerdings ist es wohl besser, die letzte Feststellung sofort wieder zu streichen. Nicht dass sie falsch wäre, im Gegenteil, nichts beinhaltet mehr Wahrheit als sie, nicht einmal der Zahnputzbecher des LIEBEN GOTTS. Aber schon deswegen ist sie ja völlig unnütz, denn es gibt wohl kein Land und keine Stadt der Erde, wo es dem Taxigewerbe denn erlaubt ist, verschiedenfarbige Autos zu benutzen. Ich auf alle Fälle habe noch nicht davon gehört. Verschiedene Marken, das ja, doch der Anstrich ist stets vorgegeben. Je nach Region amtlich bestimmt. Und amtlich, das ist immer wichtig. Das wissen wir doch alle.

Ein spezielles Gefährt unter dieser Herde von Brüdern herauszufinden, war also an anderen Tagen weitaus schwerer, als es sich auf den ersten Zuruf hin anhört. Zum Glück waren an der Heckscheibe die Nummern gut sichtbar angebracht. Ich wäre sonst ziemlich oft verloren gewesen. Wäre in fremde Autos eingestiegen und hätte mir auf diese Weise so manch Ärger eingehandelt. So aber konnte nichts schiefgehen.

Auch diesmal nicht, denn da stand er auch schon mein Dreiundzwanzig-Null-Vier. Ich begrüßte ihn mit einem leisen: „Hallo“, so wie ich das immer machte. Leise und doch gut hörbar, denn ich war (und bin auch heute noch) ein Bekennender aus der Sekte, die, die mit ihrem Auto reden. (Und ich bin nicht allein. Bei Gott, nein! Wir sind viele. Millionen über die ganze Welt verteilt. Und wir schämen uns nicht. Nicht eines unserer Gebete und nicht einer unserer Streicheleinheiten. Armaturenbrett, Motorhaube, egal.) Dann steckte ich den Schlüssel in das Schloss und öffnete die Tür.

Sofort galt dem Boden mein erster Blick. Und ich muss sagen, ich war wirklich mehr als nur angenehm überrascht. Mein Vorgänger hatte die stillschweigende Vereinbarung aller eingehalten, was nicht immer passierte. Er hatte das Auto so ordentlich hinterlassen, wie er es vorgefunden hatte. Wenn nicht sogar ordentlicher.

Was eine noch weitaus höhere Wahrscheinlichkeit in sich barg, denn der Wagen war geradezu picobello. Eine der kleinen Freuden des Alltags. Manchmal fand man nämlich richtige Müllberge darin vor, die man erst mühsam entsorgen musste. Ein schmutziges Kaleidoskop des menschlichen Daseins. Und eine gewöhnliche Zeitung vom gleichen Tag war noch das Angenehmste, was man darin entdecken konnte. Die konnte man wenigstens lesen. Umsonst. Und wann gibt es schon einmal was geschenkt im Leben? Meistens aber handelt es sich um Papiertüten und besudelte Servietten, bedruckt mit den Emblemen der diversen Fast-Food-Ketten. Thailand, China, Amerika, alle fremden Länder dieser Erde hinterließen ihren Gruß. Es war nur immer eine Sache des Geschmacks und der Abstammung des Droschkenlenkers. Deswegen auch hatte ich immer einen dieser Geruchsbäume bei mir, oder wie man diese Dinger auch immer zu nennen beliebt, die man am Rückspiegel befestigen kann und die dann mit ihren künstlichen Aromastoffen alles andere ohne Pardon niederstrecken. Selbst den Geruch von Calamari oder Pommes frites. Heute aber wurde er nicht gebraucht.

Wahrlich, das mit dem Dreck, das war eine unangenehme Sache. Manchmal sogar richtig gefährlich, wenn denn Flaschen oder Büchsen unter dem Sitz, die man nicht sofort entdeckt hatte, während der Fahrt rollend ihren Weg bis nach vorne unter eines der Pedale fanden. Manch heikle Situation hatte ich deswegen schon zu meistern. Ich sage nur: Ein Bremspedal, das sich nicht bis nach unten durchdrücken lässt, zieht oft gewagte Fahrmanöver nach sich. Jeder möge hierbei seine eigene Fantasie bemühen oder auf einen ähnlich gearteten Fall in seiner Karriere als Lenker eines Automobils zurückgreifen; deutlich bis ins letzte Detail abgespeichert in der Zone des Gedächtnisses, die sich Angst nennt. Todesangst!

Doch das Schlimmste bezüglich des Themas Dreck folgt noch. Nicht so gefährlich oder gar lebensbedrohend, aber für mich persönlich die Ausgeburt allen Ekels. Ein fettiges oder mit sonst irgendwas beschmutztes Lenkrad. Gleichbedeutend mit einem Schalter oder Hebel. Schlimm, weil man ja nicht unbedingt damit rechnet. Frohen Mutes greift man irgendwo hin, vielleicht will man den Scheibenwischer betätigen oder das Radio anwerfen, ein Lied auf den Lippen, und schon hat man den klebrigen Batz an den Fingern. Und man weiß dann nicht einmal, was es ist. Salatdressing, ordinäres Ketchup oder vielleicht sogar ein Sekret, das einer menschlichen Körperöffnung entflohen ist. Einige stehen diesbezüglich ja zur Auswahl. Und ob oben oder unten zu finden, macht meines Erachtens bezüglich der Abscheu keinen großen Unterschied. Das magische Wort heißt hierbei jedoch zumeist: Popel. Und natürlich hat man dann kein Taschentuch zur Hand. Erst recht keines dieser Erfrischungstücher mit Zitronenduft, die einen aber so oder so zumeist mit noch viel pappigeren Fingern zurücklassen, als man sie jemals zuvor sein Eigen nannte.

Jawohl, ich hasse Dreck. Oder wie man bereits weiß: Ich hasse die unangenehme Pflicht, ihn wegräumen zu müssen. Ich verstellte den Sitz, passend zu meinen kurzen Beinen, und startete den Motor. Natürlich erst, nachdem das gelbe Lämpchen für die Glühkerze auf der Armatur erloschen war. Dann schaltete ich das Licht der Scheinwerfer ein und kurvte gemächlich um die Betonsäulen herum, an die so manch anderer, wohl ungeübterer Fahrer, gut sichtbar angeeckt war. Schwarzer Gummi zog Striche und an den Kanten, in etwa in der Höhe eines imaginären Knies, fehlten zuweilen kleine Stücke. Was fast so aussah, als ob riesige Ratten, nicht unähnlich jenen, die sich sofort aus dem Kegel meines Scheinwerfers wieder in dunklere Gefilde zurückzogen, ihren Heißhunger nicht hätten zu zügeln vermocht.

Aber kein Problem, obzwar so unsanft an dieser Stelle verjüngt, trugen die Säulen die Decke mühelos. Wie einst Atlas den Himmel. Was mich, der von Statik nicht allzu viel versteht, ein jedes Mal aufs Neue verwunderte. Fast schon ängstigte. Meide ich doch auch heute noch Tunnels und Brücken jeder Art. All diese dunklen Gewölbe, in denen mich sofort eine tiefe Unruhe erfasst. Vor allen aber die, bei denen ich darum weiß, dass Millionen Tonnen von Mörtel, Stahl und Zement über mir thronen, die scheinbar nur darauf warten, wie ein großes Unglück über mich hereinbrechen zu dürfen. Denn wie kann es sein, dass sie getragen werden, nur von solch dünnen, steinernen Fingern? War das ein Wunder oder tatsächlich dem mathematischen Wissen eines Architekten zu verdanken?

Unversehrt erreichte ich die Schranke. Dann, nachdem ich diese passiert hatte, gab ich etwas mehr Gas, denn das war nötig, um die Steigung zu bewältigen. Die Ebene des Parkhauses, aus der ich kam, lag nämlich untererdig. Einmal, ich muss es zu meiner Schande unverzüglich gestehen, ganz am Anfang meiner Karriere blieb ich auf halber Strecke sogar einmal hängen und es gab einen dicken Stau hinter mir. Dann starb mir auch noch der Motor ab.

Nicht schlimm, so wird man denken, Anfahren am Berg, das lernt man in der ersten Fahrstunde, noch vor dem Einparken, doch den Wagen, den ich fuhr, Vierzehn-Zwei-Neun, begleitete an diesem Tag ein kleines Handicap. Die Handbremse war defekt. Demzufolge hatte ich nicht schlecht zu rudern, das rettende Ufer zu erreichen. Ich machte mir fast einen Knoten in die Beine. Linker Fuß bremsen und mit dem Rechten gleichzeitig leicht Gas geben, dann auf die andere Seite springen und kuppeln.

Diesmal jedoch war alles einwandfrei. Endlich oben angekommen, auf dem Niveau des Straßenverkehrs, öffnete ich natürlich sofort das Fenster, und das, obwohl es weiter erheblich regnete, denn natürlich steckte ich mir sofort eine Zigarette an. Kein Schichtbeginn ohne.

Das Licht der Scheinwerfer ließ ich natürlich weiter gewähren, denn es war ja bereits dunkel genug. Es war Herbst und somit bereits um sechs Uhr der Sonne Zapfenstreich. Dann wählte ich aus dem Gedächtnis heraus einen der drei Stammplätze, die alle in etwa vier Minuten Fahrzeit entfernt lagen. Letztendlich dauerte es dann aber sogar zehn. Es war wie verhext, Ampel um Ampel zeigte Rot.

Malen nach Zahlen

Ich wuchs bei meinen Großeltern auf. Nach der Nacht im Wald blieb meine Mutter verschollen. Auch der Hund des Jägers konnte nicht helfen. Er verlor ihre Spur alsbald. In den dornigen Ästen eines kleinen Busches, welcher am Rande des Flusses seine Wurzeln geschlagen hatte, fanden die Männer der Freiwilligen Feuerwehr zwar noch einen kleinen Fetzen ihres Kleides, das war dann aber auch schon alles. Ende der Suche. Ende der Hoffnung. Das Wasser war wohl ihr Ziel. So dachten alle.

Den Stoffrest, neben einer Brosche, an der meine Mutter hing und die sie wiederum von ihrer Mutter, also meiner Oma, zur Kommunion geschenkt bekommen hatte, bewahrte ich für viele Jahre in einer kleinen Schatulle aus Holz auf; mitunter neben einem meiner Milchzähne. Einer ausgedienten Zigarrenkiste, welche wiederum in der untersten Schublade des Wohnzimmerschrankes Aufnahme fand. Reliquien wider das Vergessen; gehütet und gepflegt.

Ja, so sehr man sich auch bemühte, meine Mutter blieb verschollen. Nichts gab es, was diesbezüglich an positiver Meldung in die Welt hätte verbreitet werden können. Denn selbst wenn sie nicht ertrunken sein sollte, verwischte das Wasser jede andere Fährte. Jetzt konnte man nur noch beten. Ob der Herr letztendlich doch noch sein Licht über sie geschüttet hatte? Selig und gütig soll er ja sein zu den Seinen. Oder ob sie inzwischen vielleicht auch zu einem Gott geworden war, so wie sie es für sich ersehnte? Alles war möglich und doch auch wieder nichts. Natürlich wurde die Polizei eingeschaltet und all die anderen Behörden, die in einem solchen Fall zu unterrichten sind. Meine Großeltern kannten ihre Pflicht. Wir entstammen einer gutbürgerlichen Tradition. Wir haben uns noch nie etwas zuschulden kommen lassen, halten uns an die öffentliche Ordnung. Der Staat ist uns ein großer Bruder. Starke Schulter, strenge Hand. Auch ein Suchdienst und ein Privatdetektiv wurden engagiert. Das aber natürlich nur, soweit es der finanzielle Rahmen erlaubte. Der Kleinbürger springt diesbezüglich nicht gerne und nicht hoch über den eigenen Zaun. Es wurde alles getan, was zu tun war. Es wurde sogar ein Hellseher bemüht und auch ein Wahrsager. Der Erfolg aber blieb aus.

Kurzum, das war die Geschichte meiner Mutter; soweit mir bis dahin bekannt. Nur knapp war die Zeit, die uns miteinander beschieden, dann auch schon musste sie wieder von mir gehen. Nach einigen Jahren wurde sie sogar für tot erklärt. Die gesetzliche Wartefrist wurde hierbei eingehalten; und wenn mich nicht alles täuscht, sogar um viele Monate überschritten. Ein familiäres Zugeständnis an die dörflichen Wächter des Anstandes. (Erwähnenswert in Anbetracht des depressiven Charakters, den man meiner Mutter zuweilen auch ganz öffentlich nachsagte. Auch beim Bäcker, aber natürlich beim Friseur. Besonders, weil sich demzufolge auch all die rechtlichen Schritte hinauszögerten, die das Erbe betrafen. Doch dazu erst später mehr.)

Mit der öffentlichen Erklärung ihres Todes sollte endlich ein Schlussstrich gezogen werden. Auch um meiner willen. Ich sollte mich frei machen von der schweren Last der Erinnerung, mir mein eigenes Leben aufbauen. Ein Versuch, der mir, auch wenn so oft vom Scheitern begleitet, dann aber doch gelang, mehr oder weniger. So möchte ich sagen. Und das, obgleich ich diesbezüglich ja doppelt vorbelastet bin, denn einen Vater, den kannte ich erst gar nicht. Er gab seinen Schweiß, etwas Samen, sonst nichts. Das war sein ganzer Einsatz. Nicht viel an Müh, so möchte man meinen. Somit war ich schon sehr früh Vollwaise. Und das auch ohne die Gewissheit über den Tod auch nur einer meiner beiden Eltern in Händen zu halten.

Nein, es gab keinen Vater und somit auch keine Verlobung und erst recht keine Hochzeit. Ich war ein uneheliches Kind reinsten Wassers, fröhlich entsprungen dem ewig lockenden Brunnen der tiefen Sünde. Ungebändigte Triebe wollten nicht hören die spitze Zunge des Dorfpfarrers, wiewohl diese mahnend jeden Sonntag ihr Unwesen auf der Kanzel trieb. Eilig flog sie dabei mit dem Heiligen Geist um die Wette, hinauf bis in die Spitze des Turmes, dreimal um die Glocke herum und wieder zurück.

Meine Mutter gab an, dass es sich bei meinem Erzeuger wohl um einen amerikanischen Austauschstudenten handelte. Sie wüsste aber weder seinen Namen noch was er studierte, geschweige denn, an welcher Uni er überhaupt eingeschrieben war. Nicht einmal sein Vorname war ihr ein Begriff. Ben oder Jo? Jim oder Ken? Einer war hier so gut wie der andere. Sie war erst im zweiten Semester, als sie ihn auf einer Studentenfete kennenlernte. Alkohol, vielleicht auch ein wenig vom würzigen Rauschgift, in diesen Tagen sehr beliebt, und den Rest kennt man ja. Es waren die Achtundsechziger. Das Einzige, was sie definitiv über ihn sagen konnte, war: Er habe ein nettes Grübchen am Kinn. Entzückend! Und überhaupt: Er sehe verdammt gut aus! Sie war seinem weltmännischen Charme erlegen und seinem gutturalen Akzent. Für sie war er ein Mann, ein Mann und nichts weiter als ein Mann. Mehr an Details brauchte sie nicht und mehr war somit über ihn auch nicht herauszukriegen. Keine Fotos, keine Urkunden. Nichts war niedergeschrieben und nichts mündlich überliefert. Nicht einmal seine Augenfarbe oder wie groß er war. Welche Schuhgröße ihm zu eigen und welches Bier er am liebsten trank. Ob er denn Sport trieb oder ob er an Asthma litt. Ob er dies machte oder vielleicht dann doch lieber das.

Nein, niemand wusste jemals eine Antwort. All die vielen Fragen meiner Kindheit, sie fielen in ein dunkles Loch. Ein Loch, das ohne auch nur ein einziges, noch so leises Geräusch von sich zu geben, alles begierig in sich aufsog. Mein Vater war nichts weiter als ein Phantom. Eines dieser Bilder, Malen nach Zahlen, das man je nach Geschmack und Laune ausfüllen konnte. Also gab ich ihm mal eine gelbe Nase und mal eine blaue. Mal waren seine Ohren rot und manchmal grün. Nur seine Augen, die waren immer braun, so wie die meinen. Manchmal verehrte ich ihn, manchmal lachte ich ihn schamlos aus. Manchmal war er ein Held, manchmal ein Versager. König oder Bettelmann. Er hatte so viele Berufe und doch keinen einzigen. War er ein schwitzender Stahlarbeiter oder ein parfümierter Anwalt? Schon damals übte ich mich im Erfinden von Geschichten. War er ein tapferer Indianer oder vielleicht doch ein die Erde umwühlender Nachfahre der ersten Pilgrim Väter? Oder, noch viel verwegener, war er vielleicht sogar ein gefürchteter Revolverheld?

‚Was hast du gesagt, Fremder?“

„Nimm dies!“

PENG-PENG