3,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im Himmel ist der Teufel los. Ein Machtkampf zwischen Gott und Herrn Teufel ist entbrannt. Kann Helmut Schmidt eine Eskalation verhindern? Denn auch Gevatter Tod streikt und droht mit Hungerstreik. Herr Teufel und Gott reisen auf die Erde und geraten mitten in eine Mordermittlung.

Unterdessen geht auf Erden ein Mörder auf Jagd nach jungen Frauen. Einem It-Girl wurde brutales Leid zugefügt! Zu Recht? Kommissar Laubinger, gerade in den einstweiligen Ruhestand versetzt, gerät in die Ermittlungen. Wer ist der seltsame Dr. Ming? Was haben die beiden sehr kleinen Buchhändler mit dem Fall zu tun? Die Jagd auf den Schlitzer beginnt! Sollte Herr Schlitzer der Schlitzer sein? Wird die Höllentalschlucht Laubingers Schicksal besiegeln? Wird Lioba Limbach ihre Sexsucht überwinden? Fragen über Fragen!

Ein Roman über die Fragen des Lebens, über Tod und Verderben, über Sitte und Moral und über das unsinnigste und überflüssigste was es gibt: It-Girls und It-Boys!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Laubingers letzter Fall

Krimi-Parodie

BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenKapitel 1

Kapitel 1

„Am Anfang stand das Wort!“ Er legte die Bibel zur Seite und griff zu seinem Tagebuch, was er Tage zuvor erst gekauft hatte. Er öffnete es und er blickte auf die erste noch jungfräuliche Seite. Sie lag Weiß vor ihm. Der Mann griff zu einem altmodischen Füllfederhalter und drehte die Schutzkappe ab. Er hielt kurz inne. Dann setzte er die Schreibfeder an, begann mit festem Strich sie über das Blatt zu führen. Nachdem er das erste Wort geschrieben hatte, blickte er auf und ging in die Küche. Auf dem Tisch blieb das Tagebuch zurück. Dort stand nur ein Wort. Mord! Minuten später kehrte er mit einer Tasse Kaffee zurück. Er betrachtete das Wort und setzte einen dicken Strich darunter. Er nahm seine Tasse und trank einen Schluck. Danach ergänzte er das Wort mit einem Fragezeichen. Sein Blick wanderte zum Fenster. Die Aussicht war trostlos. Eine Steinmauer versperrte seinen Ausblick auf die Welt da draußen. Seit Tagen hatte er seine kleine Kellerwohnung nicht mehr verlassen. Er war nur kurz um die Ecke in den kleinen Schreibwarenladen gegangen. Wortlos legte er die zwei Euro für das Tagebuch auf den Tresen.

Und so wortlos wie er in den Laden gekommen war, so verließ er ihn auch wieder. Die alte Besitzerin blickte ihm nach und schüttelte nur den Kopf. Selten hatte sie einen so unfreundlichen Kunden erlebt. Später gab sie bei der Polizei an, er hätte unheimlich traurige Augen gehabt. Sie könne sich nur deshalb so gut an ihn erinnern, da sein Blick so durchdringend und dennoch leer gewesen sei. Trotz seiner grauenvollen Taten hätte sie aber Mitleid mit ihm. Mit dieser Meinung stieß sie aber auf wenig Gegenliebe. Zeugnis dafür waren die Schmierereien auf ihrer Schaufensterscheibe, die sie am Tage nach ihrer Zeugenaussage entdeckte. Als überzeugte Christin vergab sie den Vandalen und ließ die Schmierereien entfernen. Sie hegte keinen Groll und brachte damit ihren Mann auf die Palme. Ihr Mann, der als Hardliner und Befürworter einer strengeren Gesetzgebung berüchtigt war, ließ keine Gelegenheit verstreichen, in der Nachbarschaft gegen den „Abartigen“ Mobil zu machen.

Während seine Frau, in der Kirche sich ihre Knie religionsbedingt aufscheuerte, organisierte ihr Mann tägliche Demonstrationen vor dem Gerichtsgebäude. Je weiter der Prozess voranschritt, desto explosiver entwickelte sich die Lage. Die Staatsmacht bot alles auf, um den Mob in Schach zu halten. Selbst ein Wasserwerfer wurde eiligst herbeigeordert, der aber dank einer sommerlichen Wasserknappheit nur als Abschreckung ohne Wirkung zur Verfügung stand. Insgeheim war die Frau stolz auf ihren Mann, der seit Jahren endlich wieder eine Aufgabe hatte und so aus seiner häuslichen Lethargie gerissen wurde. Der Mann ließ nichts aus um Stimmung gegen das für ihn feststehende Fehlurteil zu machen, welches er unweigerlich auf die gesamte Stadt zukommen sah. Selbst vor einem Hungerstreik scheute er nicht zurück, wenn auch nur halbtags. Seine Frau bestand auf das gemeinsame Abendessen und sabotierte dadurch seine Bemühungen des sichtbaren Ausmergeln`s seines Körpers, als Symbol von zivilem Ungehorsam.

Gegen die Judikative sich aufzulehnen machte ihm keine Mühe, gegen seine Frau war er chancenlos. So war es schon immer, jedenfalls seitdem er sie gefreit hatte und würde sich auch nicht mehr ändern, bis der letzte Sargnagel eingeschlagen wäre. Und der sollte nicht mehr lange auf sich warten. Gevatter Tod lugte bereits um die Ecke und würfelte aus, wem von beiden er seine uneingeschränkte Zuneigung zuerst schenken sollte. Und so beobachtete der Sensenmann über mehrere Tage hinweg, welchem der Zwei er den Vorzug geben würde. Für jeden Einzelnen fand er Gründe, die eine sofortige Abberufung rechtfertigen würden, aber wer die Wahl hat - der hat auch die Qual. Warum sollte es dem Tod auch besser ergehen wie den Menschen. Augen auf bei der Berufswahl möchte man ihm unweigerlich zurufen.

Doch besser man unterlässt das, denn man sollte sich bei ihm nicht besserwisserisch anbiedern. Zuviel Nähe schadet da nur. Zuviel Aufmerksamkeit schadet der eigenen Lebenserwartung! Und zuviel „zuviel“ Schreiben schadet der Stilistik! Nun muss man allerdings zur Existenz vom Gevatter folgendes erwähnen: Man sieht ihn nicht! Nicht das er ein scheues Reh wäre - mitnichten - er leidet sogar unter der Nichtbeachtung. Seine Unsichtbarkeit macht ihm seit Jahren äußerst schwer, zu schaffen, so dass er zuweilen sogar unter depressiven Schüben leidet. Und aufgrund seines Sichtbarkeitsdefizit`s lässt sich nur schwer ein Termin bei einem Facharzt ausmachen. Überall wo er vorstellig wurde, ignorierte man ihn einfach. Man behandelte ihn wie Luft. Obwohl er ja beruflich hin und wieder mit Ärzten zusammenkam, verliefen diese Treffen meist oder eigentlich immer unerfreulich, da diese stets tot waren. So verpasste er immer wieder die Chance auf ein klärendes Gespräch. In tiefster Verzweiflung versuchte er sich in Selbstdiagnose und attestierte sich eine Wahrnehmungsstörung! Er verordnete sich selbst eine Maltherapie, die zu einer leichten Verbesserung führte.

Die Annahme, dass aus dieser Therapieform sich der Begriff „vom Tode gezeichnet“ ableitet, gilt als nicht wissenschaftlich begründet und belegt. In einer schmerzlichen Selbsterkenntnis musste sich Freund Hein eingestehen, mit dieser Krankheit bis zu seinem Tode Leben müssen. Und da er ein Ein-Mann-Betrieb war, ein Nachfolger war nicht in Sicht, könnte das noch ein paar Jahre so bleiben.

Wie gerne hätte er einen Lehrling ausgebildet, der nach erfolgreicher Gesellenprüfung, sein Geschäft übernehmen würde. Doch immer wenn er einen Aspiranten ins Auge fasste, starb dieser.

Und so war er mit der Gesamtsituation äußerst unzufrieden und ärgerte sich das ein oder andere mal zu Tode. Aus purer Verzweiflung hatte er sogar schon einmal eine Todesanzeige aufgegeben, aber ohne jeglichen Erfolg, da ja auch noch erschwerend hinzukommt, dass er seit Menschengedenken ohne festen Wohnsitz ist. Wie sollen da Bewerbungen an ihn zugestellt werden!

Und so befindet er sich weiter in einem Dilemma. Alleinzusein auf weiter Flur, um den Menschen seine Dienstleistung zuverlässig anzubieten. Und bisher hat auch noch nie einer sein Angebot ausgeschlagen. Bis auf dieses eine mal, wo er kläglich versagte. Aber darüber spricht er nicht gerne und mit wem auch. Dieser Jesus ist ihm auch heute noch ein Dorn im Auge. Aber das ist eine andere, für ihn unrühmliche Geschichte. Jedenfalls hat er sich fest vorgenommen, so eine Schlamperei wird ihm nie wieder passieren. Schließlich hat er ja einen Ruf zu verlieren. Er hatte sich damals bei der ersten gemeinsamen Konferenz mit Gott einfach über den Tisch ziehen lassen. Gott wollte unbedingt ein Zeichen an die Menschen senden. Und er hatte sich aus einem plötzlichen Anflug von Gefühlsduselei dazu hinreißen lassen, dieses einmalige Zugeständnis zu machen. Gott hatte ihm damit gedroht, einen zweiten Tod einzustellen, so mit wäre sein Alleinstellungsmerkmal futsch gewesen. Dann hätte man die Arbeit in Nord und Süd aufgeteilt, wie bei Aldi!

Der andere hätte den Norden bekommen und er hätte sich mit den Bayern rumschlagen dürfen. Und die versteht man doch so schlecht! Da weiß man nie, reden die noch oder röcheln sie schon. Schließlich muss er ja immer auf das letzte Röcheln warten, ehe er seiner Arbeit nachgehen kann. Das erfordert die Präzision eines Uhrwerks. Alles eine Frage des Berufsethos!

Und er kann, mit fug und Recht behaupten, der Beste seines Fachs zu sein. Das hatte er auch auf der letzten Weltkonferenz Gott gegenüber in einer Endlosschleife immer und immer wieder betont, bis es Gott zuviel wurde und ihn ermahnte. „Sie langweilen mich zu Tode!“

Dazu muss man wissen, die beiden siezen sich. Nicht aus gegenseitigem Respekt für ihre Lebensleistung, sondern weil sie sich nicht mögen. Aber sie müssen nun einmal sich miteinander arrangieren, sonst würde das Weltgefüge auseinanderfallen.

Und da Gevatter Tod von Gott abhängig ist, er befindet sich in einem Angestelltenverhältnis, musste er sich auch auf die geforderte Dienstkleidung einlassen. So sehr er die schwarze Kutte hasst, dazu noch die überdimensionierte Kapuze, bei der seine Frisur niemals zur Geltung kommt, hatte er eine Vereinbarung unterschrieben und sie damit akzeptiert. Auch auf seine Bitte, einen weniger kratzenden Stoff auszuwählen, erteilte Gott ihm eine Absage. Gott ließ sich auch nicht auf seine Farbwünsche ein. Zu gerne hätte er, wenn er schon eine kratzende Kutte tragen musste, wenigstens etwas Farbenfroheres sich gewünscht, ein freundliches Grün oder ein lebens bejahendes Dottergelb. Doch Gott erwiderte stets mit einem „Niet!“, dies hatte er sich angewöhnt, nachdem er vor Kurzem von einer Russlandreise kam. Seitdem ist er dem Wodka etwas zugetan, was auch den Erzengeln nicht verborgen geblieben ist. Aber aus Angst, ihre Flügel aberkannt zu bekommen, überriechen sie es einfach. Seit der letzten Sintflut sind sie etwas vorsichtig im Umgang mit dem Chef geworden. Er hatte sich damals etwas erzürnt, nachdem sie ihm auf der Betriebsversammlung mitteilten, die HEG zu gründen. Die Engel konnten mit einer zweidrittel Mehrheit ihre Gewerkschaftsgründung durchsetzen.

Die HEG, Himmlische-Engel-Gewerkschaft, verstand sich dabei als Korrektiv zu den göttlichen Entscheidungen des Chefs. Dies hatten sie als dringend notwendig angesehen, nachdem der Konzern zerschlagen und in zwei getrennte Unternehmen aufgeteilt wurden. Zum einen in die Himmels AG, der Gott als Generaldirektor vorsteht und in die Hölle GmbH, Gesellschaft mieser Bürger Holding. Letztere wird vom ehemaligen Prokuristen Herrn Teufel geleitet. Zu dieser Trennung kam es, da sich Gott und Herr Teufel nicht über die Firmenziele einigen konnten. Herr Teufel hatte, in einer hitzigen Debatte den Bruch herbeigeführt, nachdem Gott ihm vorgeworfen hatte, Öl ins Feuer gießen zu wollen.

Petrus, Hausmeister der Firma, hielt ein flammendes Plädoyer für die Einheit des Konzerns, konnte sich aber nicht durchsetzen. Er schlug sich dann aber auf die Seite von Gott, da der ihm die Schlüsselgewalt über das Himmelstor versprach. Nachdem sich Herr Judas auf die Seite des Teufels schlug, wurde er heftigst als Verräter kritisiert. Unter vorgehaltener Hand sprach man von Bestechungsgeld, welches Herrn Judas wohl angeboten wurde. In einer Abschlussrede, versuchte Gott ein letztes mal die Wogen zu glätten. Es wuchs sich zu einer Generalabrechnung aus, die die Welt noch nie erlebt hatte. Das konnte sie auch nicht, denn jeder Teilnehmer musste eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. Und im Gegensatz zu vergleichbaren weltlichen Debatten, hielten sich alle Engel daran, zumal es ausdrücklich verboten war, jegliche Kommunikationsgeräte mit sich zu führen. Selbst auf Angelbook durfte nichts gepostet werden.

Trotz heftigster Prozesse, man fürchtete einen Angriff auf die Meinungsfreiheit, ließ sich Gott nicht erweichen. Es ging schließlich um seine Weltmacht, seinen politischen Einfluss und nicht zuletzt um sein eigenes Ego. Aber letztlich ging es um nicht weniger als Gut gegen Böse. Gott musste mit seiner Rede versuchen, die Truppen hinter sich zu versammeln. Er konnte sich nur auf den Außenminister, seinen Sohn verlassen. Dieser erschien trotz Rückenschmerzen, um seinem Vater denselben zu stärken. Herr Teufel hatte im Vorfeld alles unternommen, gegen Gott und sein Gefolge zu intrigieren. Kein Deal war ihm schmutzig genug, kein Druckmittel, welches er nicht ausprobierte, keine Drohung, die er nicht ausgesprochen hatte. Es drohte ein Scharmützel, ein gnadenloser Wahlkampf um die Vorherrschaft über die Menschheit. Doch jene, die es letztlich auszubaden hatten, erfuhren von all dem nichts. Die Schriftführer durften von dem nachfolgenden Verbalscharmützel nichts berichten, obwohl Johannes und Lukas, als Vertreter der Öffentlichkeits- und Marketingabteilung, Gott und Herrn Teufel eine Protestnote überreicht hatten, um ihren Protest auszudrücken.

Es half nichts. In dieser Frage waren Gott und Herr Teufel sich ausnahmsweise einmal einig. „Es würde die Menschheit nur nachhaltig verunsichern, wenn sie von der drohenden Spaltung erfahren!“, mahnte Gott an. Und Herr Teufel ergänzte: „Es reicht, wenn Sie die Neustrukturierung des Konzerns als gegeben hinnehmen. Ihr kleiner Verstand reicht nicht aus, diese globale Weltveränderung zu verstehen. Die sollen sich um ihren Alltag scheren und einfach an uns glauben.“

Bei den letzten Worten wackelten sogar leicht seine Hörner, so sehr hatte er sich in Rage geredet. Unter den Engeln entstand eine gewisse Unruhe. Sie flogen aufgeregt von Wolke zu Wolke. Eine solche Aufgeregtheit war noch nie. Auf der Erde bemerkten die Menschen nichts von der himmlischen Nervosität, die ihr ganzes weiteres Leben beeinflussen sollte. Lediglich das ungewöhnlich schnelle Wandern der Wolken wurde bemerkt. Sie schoben es, in ihrer Naivität aber auf den starken Wind, der an jenem Tag blies. Keiner erkannte die Zeichen der Zeit und da Stephen Hawking noch nicht geboren war, konnte ihnen auch keiner die Augen öffnen und die Welt erklären. Und so wurde die Menschheit auch nicht gewahr, welche Entscheidung gerade über ihre Köpfe hinweg ausgehandelt wurde. Wieder einmal wurden sie vor vollendete Tatsachen gestellt, wie es so oft ist, in ihrer bedauernswerten Leben. Und das hat sich bis zum heutigen Tage nicht geändert. Die Regierung entscheidet etwas und das Volk muss es schlucken.

In dieses himmlische Durcheinander hinein, verlangte plötzlich Gevatter Tod um Gehör. Er mahnte ein ganz persönliches Problem an, welches ihn schon die ganze Zeit beschäftigte. Bislang war er für die komplette Heimsuchung und Rücktransport der Menschen zuständig gewesen. Was aber, wenn es nun zur Konzernzerschlagung kommen sollte? Wer war dann sein neuer Arbeitgeber? Wer war dann weisungsbefugt für ihn? Und nicht zuletzt die alles entscheidende Frage, wer würde ihn in Zukunft bezahlen?

Dies alles müsse schließlich rechtlich geklärt sein, betonte Gevatter Tod. Die Menschen hätten schließlich ein Recht auf seine Dienstleistung.

Seit Menschengedenken hat dies immer reibungslos geklappt, aber im Falle der bevorstehenden Neugliederung, wüsste er ja gar nicht mehr, wohin er die Verstorbenen hinbringen solle.

In seinen Worten klang Verzweiflung, so sehr liebte er seinen Beruf und war stets stolz, ihn immer verantwortungsbewusst und zuverlässig ausgeführt zu haben. Kein anderer konnte ihm das Wasser reichen, was natürlich auch daran lag, er war der Einzige, der diesen Job machte. Gott versuchte schon seit langem, weitere Stellen in dieser Abteilung zu besetzen, aber erfolglos. Auch eine groß angelegte Werbekampagne:

„Engel auf Erden - könnt ihr als Tod jetzt werden!“

Leider zündete der Slogan nicht! Die Engel ekelten sich, eine so unwürdige Arbeit anzunehmen. Besonders bei Pest- und Choleratoten verlangt es schon einen strapazierfähigen Magen. Sie waren auch keinesfalls bereit, ihre weißen Gewänder gegen die dunkelschwarze Kutte auszutauschen. Außerdem müssten sie ja dann auch bei Schlechtwetter ihren Dienst versehen, worunter ihre golddurchflutenden Engelslocken leiden könnten. Auch die Arbeitszeiten seien inakzeptabel. Und so war es an Gevatter Tod, diese unverzichtbare Arbeit alleine zu verrichten. Herr Teufel und Herrgott sahen sich an und nickten sich, das Problem erkannt zu haben, zu. Beide waren sich darin einig, dieses lebenswichtige Problem, müsse vor der Konzernspaltung geklärt sein, denn keinesfalls dürfe der Tod zwischen ihnen zerrieben werden.

Diese Frage wollten sie zunächst in einem Vier-Augen-Gespräch klären und zogen sich zu einem Hintergrundgespräch zurück.

Im Hinterzimmer von „Der Weihnachtsbäckerei“, einer ihrer Tochterfirmen, brachte Mutter Theresa ihnen die Speisekarte.

Herr Teufel bestellte sich einen Pharisäer und etwas Spritzgebäck, was ihm von Gott einen bösen Blick einbrachte, ob der obszönen Wahl.

Er selbst nahm ein Glas Zeltinger Himmelreich, dazu eine Götterspeise. Sie prosteten sich zu und Gott meinte: „Was für ein himmlisches Getränk!“ Herr Teufel konnte ihm nur beipflichten. „Der Pharisäer ist sehr lecker, nur teuflisch heiß!“ Schon allein diese kleine Episode zeigte ihre unüberbrückbaren Unterschiede. Über die Jahrtausende waren sie wie ein altes Ehepaar.

Man hatte zwar keine Gemeinsamkeiten mehr, blieb aber aus Gewohnheit zusammen. Irgendwie gaben die beiden ein trauriges Bild ab, wie sie so dasaßen. Es dauerte eine Ewigkeit, bis endlich einer anfing zu sprechen. „Mein Gott, jetzt sagen sie doch mal was!“, forderte Herr Teufel, dem diese ewige Stille auf die Nerven ging. „Ja was denn, zum Teufel?“, maulte Gott zurück.

Es begann eine hitzige Diskussion, die kurz davor stand sich in eine ausgewachsene Schlägerei zu entwickeln, als aus heiterem Himmel plötzlich Hermes herein schwebte. Der himmlische Postzusteller brachte einen Brief vom Tod. Das konnte man gleich an der Schwarzumrandung des Briefumschlags sehen können. Kein anderer benutzte solch ein Briefpapier. Dazu noch versehen mit seinem Logo, dem schwarzen Kreuz.

Gott nahm den Umschlag und meinte zu Hermes, er warte noch auf ein Päckchen von ihm. Hermes entschuldigte sich dafür und verwies auf einen Lieferstreik bei Amazon. Die Packerinnen seien mit dem Mindestlohn nicht einverstanden und in einen unbefristeten Streik getreten. „Das ist doch eine mordsmäßige Sauerei“, brüllte Gott den armen unschuldigen Hermes an. Man muss zu seiner Entschuldigung sagen, Gott hatte inzwischen schon sein drittes Glas Wein intus. „Dann geh doch zu UPS!“, gab Hermes beleidigt zurück. Amüsiert sah sich Herr Teufel dieses Schauspiel an und hatte einen Heidenspaß. Das brachte Gott erst recht in Rage.

Aus Gründen der christlichen Nächstenliebe und wegen dem strengen Jugendschutzgesetz, verbietet es sich, näher auf die gegenseitige Gottlosigkeit einzugehen. Zusammenfassend kann man lediglich anmerken, beiden würde eine Beichtsession gut zu Gesicht stehen. Götter sind halt auch nur Menschen.

Kapitel 2

Kapitel 2

Laubinger saß da, starrte aus dem Fenster und griff nach seiner Tasse Tee, die vor ihm auf einer Umzugskiste stand. „Sehr ungemütlich da draußen!“, dachte er bei sich. Der Himmel hatte sich verdunkelt und Blitze, gefolgt von Donnerschlag, bestätigten ihn in seiner Meinung, jetzt nicht zum Einkaufen zu gehen. Obwohl er dies dringend tun müsste, da sein Kühlschrank, der heute erst geliefert wurde, gähnend leer war.

Er stand auf und zog den Stecker aus dem Fernseher. Gerade erst war er in das kleine Häuschen eingezogen. Er hatte es geerbt von einer alten Tante, mit der er eigentlich kaum Kontakt hatte. Nicht im Traum hatte er daran gedacht, etwas von ihr zu erben. Sie war das, was man hinlänglich eine alte Jungfer nannte. Heute würde man sagen, die hat keinen Kerl abgekriegt. Ungeöffnet zurück an Empfänger!

Aber das vermutete er nur. Laubinger hatte mit ihr nie über so etwas Privates gesprochen.

Bei den wenigen Besuchen, die er notgedrungen zeit seines Lebens bei ihr absolvieren musste, beließ er es immer bei Oberflächlichkeiten. Seine Eltern, die längst tot sind, haben ihn immer genötigt in den Ferien zu Tante Josephine zu fahren. Ob er wollte, wurde dabei nicht gefragt. Tante Josephine hatte ein kleines Häuschen am Waldrand, in einer Kleinstadt, wo es so spannend war wie eine Schachübertragung im Fernsehen. Jeden Zahnarztbesuch hätte er den Vorzug gegeben. Aber wer fragt schon, was ein Kind möchte und wie er die Ferien verbringen will! Eltern sind Diktatoren! Achtzehn Jahre lang bestimmen sie dein Leben und erzählen dir, was gut für dich ist. Und alles aus Liebe, wie sie nicht müde werden zu betonen. Also könnte man glauben, ein Besuch bei Tante Josephine wäre eine Art Flucht in die Freiheit. Weit gefehlt, wenn die gute alte Tante Lehrerin ist. Vollzeitlehrerin! Vierundzwanzig Stunden rund um die Uhr Lehrerin!

Wer das unbeschadet überlebt, den kann nichts mehr erschüttern. Laubinger hat es überlebt, sonst säße er jetzt nicht in seinem mühsam erlittenen geerbtem Häuschen. Damit das Häuschen nicht so allein dastand, umgab es ein kleiner Garten. Er hatte beileibe kein grünes Händchen und so entschied er als erstes, den überaus gepflegten Garten, in ein wildwucherndes Feuchtbiotop zu verwandeln.

Dazu braucht es keine gärtnerischen Fähigkeiten, es genügt einfach der Natur ihren freien Lauf zu lassen. Der Garten soll endlich die Freiheiten erhalten, auf die er hier immer verzichten musste. Das war seine Form, Rache an der Tante zu nehmen. Und seiner Leidenschaftslosigkeit für Ziergärten kam diese Entscheidung sehr entgegen. Wenn wenigstens was Essbares im Garten wäre. Laubinger verspürte Hunger. Wenn wenigstens das Telefon schon angeschlossen wäre, dann könnte er einen Pizzalieferdienst anrufen, oder wenn das Mobilfunknetz hier ausgebaut wäre! Warum hatte er nicht in München oder Berlin geerbt. Über ein Häuschen mit Garten auf dem Kurfürstendamm, oder wenigstens auf der Theresienwiese hätte er sich sehr gefreut. Schließlich verlangt er ja kein Haus auf den Champs Elysees! So viel entgegenkommen hätte er sich von der liebenden Tante schon gewünscht. Aber Erben ist eben kein Wunschkonzert. Nun hat er dieses Häuschen am Stadtrand einer Stadt, die den Namen kaum verdient. Also verdient sie es auch nicht namentlich genannt zu werden. Auge um Auge - Zahn um Zahn! Laubinger sah aus dem Fenster, just in dem Augenblick, als ein Blitz in die alte Birke oder war es eine Fichte, jedenfalls in einen Baum einschlug. Der Baum hatte sich, bei näherem Hinsehen, der Länge nach gespalten.

„Sauber getroffen, Chef!“, entfuhr es Laubinger und warf einen Blick gen Himmel.

„Bei euch ist ja ganz schön Randale.“ Er lachte kurz auf und es wurde von einem gewaltigen Donnerschlag übertönt.

„Oh, oh, ich glaube, da oben gibt es Zoff!“

Jeder rechtschaffene Gläubige hätte jetzt zu einem Gebet angesetzt, was Laubinger, als gläubiger Atheist, nicht brauchte. Im Laufe der Jahre hatte er sich dazu durchringen können, wenigstens hier gegen seine Eltern zu opponieren. Wer wie er soviel Mord und Totschlag erlebt hat, der verliert den Glauben! Und Laubinger hat mehr davon gesehen, als es gut für ihn war. Aber sie hatte ihm auch eine Frühpensionierung eingebracht. Fünf Jahre Arbeit gespart und jetzt kann der Staat blechen. Burn-out, so hieß das Zauberwort, dem Laubinger alles zu verdanken hatte. Er hatte fest mit einer goldenen Uhr, einer Abschiedsrede seines Chefs und ein paar Schnittchen gerechnet, doch dazu fehlte den Kollegen die Zeit. „Und alles wegen dem Schlitzer!“ Der hat ihm seine schöne Abschiedsfeier versaut. Dreißig Jahre bei der Mordkommission und dann nicht mal Schnittchen. Das Leben war wirklich hart zu Laubinger!

Sein Magen knurrte und er nahm sich die Zeitung, um sich abzulenken. Ein alter Trick von ihm, der noch nie gewirkt hatte. Es klappte auch heute nicht und es ärgerte ihn, dass er immer wieder darauf hereinfiel. Er sah sich im Zimmer um und sein Blick blieb an einem Bild an der Wand hängen. Es war das Einzige, was von der toten Tante übrig geblieben war. Bislang konnte er sich nicht durchringen es abzuhängen. Soviel Pietät hatte er sich bewahrt, wenngleich das Foto seine Tante zeigte, die ihn förmlich die ganze Zeit ansah und das mit ihrem berüchtigten Ausdruck, als würde sie gerade seine Hausaufgaben kontrollieren.

Mit dem Mut der Erinnerung legte er die Zeitung zur Seite und nahm es kurz entschlossen ab.

Begleitet wurde diese Aktion von einem Donnerschlag und anschließendem Blitz, der das Zimmer erhellte.

„Ist ja schon gut!“, seufzte Laubinger laut ausrufend und hing das Bild wieder auf.

Wer Herr in diesem Haus war, war damit geklärt.

Laubinger setzte sich wieder hin, nahm seine Zeitung und warf einen letzten bösen Blick auf das Bild und nahm sich vor, es bei besserem Wetter noch mal zu versuchen. Dann begann er die Zeitung nach spannenden Artikeln zu durchsuchen. Aber es war eine Kleinstadt und so war auch die Zeitung. Das Aufregendste was er fand, war die Auszeichnung für einen Rammler.

Das Foto zu dem spektakulären Bericht, zeigte einen Hasen von beachtlicher Erscheinung. Unwillkürlich ließ er seine Zunge über die Lippen schnellen. Den jetzt in seinem Bräter zu haben, Rotwein drüber und Wurzelgemüse! Ihm wurde schwindelig vor Hunger und er hätte am liebsten den Fotografen umgebracht. Und dem Journalisten am liebsten einen Duden!

Wie kann man nur mit so einem geringen Wortschatz, einen so großen Artikel, über eine solche Nichtigkeit schreiben.

Das hat kein Rammler dieser Welt verdient. Laubinger beschloss, einen geharnischten Leserbrief zu schreiben. Dann weiß die ganze Stadt auch gleich Bescheid, ab jetzt ist Niveau und Intellekt in dieser Stadt eingezogen. Wenn er schon seinen Lebensabend hier verbringen wird, dann möchte man ja auch ein paar neue Freunde finden. Kaum gedacht, schon begonnen! Laubinger war ein Mann der Tat, was er sich vornahm, wurde auch stets in die Tat umgesetzt.

Seine Kollegen schätzten seinen Biss, wenn es darum ging, einen Fall zu lösen. Seine Verhörtechnik, waren gefürchtet.

Ob Kleinkrimineller oder kaltblütiger Mörder, Laubinger brachte alle mit seiner bedächtigen, monotonen Sprechweise zu einem Geständnis.

Manch einer gestand sogar, wenngleich er gänzlich unschuldig war, so enervierend konnte er sein.

„Lieber unschuldig verklagt,

als von Laubinger befragt!“

Dieses Motto hatten die Kollegen in ein Holzbrett einbrennen lassen und hinter Laubinger`s Schreibtisch an die Wand gehängt, damals zu seinem fünfzigsten gelösten Mordfall.

Eine Geste, die dem eiskalt agierenden Laubinger, Tränen in die Augen trieben. Er liebte diese Psychospielchen und verfeinerte sie mit den Jahren.

Höhepunkt seiner Laufbahn war aber unbestritten der Fall des Lichterkettenmörders von Tannenberg. Seine Identität wurde der Bevölkerung nie mitgeteilt, da seine Taten so grauenvoll und für schwache Gemüter kaum auszuhalten wären, dass man sich, seitens des Innenministeriums dazu entschied, die Akte zu schwärzen und den vermeintlichen Mörder in ein anderes Bundesland auszuweisen, mit der Maßgabe, er dürfe nur noch in der „Lichterketten freien Zeit“ einreisen.

Allerdings wurde, für ihn die überhaupt größtmögliche Strafe, ein lebenslanges Weihnachtsmarktbesuchsverbot, ausgesprochen. Gegen dieses, seiner Ansicht nach, menschenverachtendes Urteil, hatte er beim Internationalen Gerichtshof siebzehn Klagen eingereicht. In der vierzehnten Klage bekam er dann Recht, aber er versäumte es den entsprechenden Brief zu öffnen und so erfuhr er nichts davon. Die Wahrung des Briefgeheimnisses war für ihn die einzig wahre Konstante in seinem Leben. Er hielt sich sklavisch daran, selbst gegen sich, was im Nachhinein als Fehler zu deuten ist. Er betrat niemals wieder einen Weihnachtsmarkt, wenngleich es ihm höchstrichterlich erlaubt war.

Es war die Tragik seines Lebens und so war es auch nicht verwunderlich, dass er sich eines Tages mit sieben farblich sortierten, sowie blinkenden Lichterketten, die er geschmackvoll über seinen ganzen Körper verteilt und illuminiert hatte, neben einer lebensgroßen Krippe, aufrecht stehend, an dem größten Weihnachtsbaum vor Ort, angekettet, sein Leben ausgehaucht hatte, oder um es in seinem Sinne zu formulieren, die letzte Lampe verglühte. Laubinger, der an diesem Weihnachtsabend Dienst hatte, weil er der einzige alleinstehende in der Abteilung war und für diesen Status kämpfte er vehement gegen jegliches aufkeimende Interesse weiblicher Heiratsaspirantinnen und Aspiranten.

Zudem war er, als strenggläubiger Atheist, von jeglichem Weihnachtstrubel ausgestoßen, was sogar so weit ging, ihm die jährliche Weihnachtsgratifikation zu erlassen, die ihm ja moralisch nicht zustand.

Der Polizeipräsident, der sich selbst als Weihnachtskatholik bezeichnete, dies sind Menschen, welche nur christlich sind, wenn es drum geht, etwas zu bekommen.

Er hätte gerne mehr Mitarbeiter vom Schlage Laubinger`s gehabt, sparte der Staat doch sehr viel Geld und konnte es so sinnvoll in Diätenerhöhungen von Spitzenpolitikern stecken, wobei es in deren Fall keine Rolle spielt, ob sie dem christlichen Glauben nahestehen oder nicht.

Lediglich der Wille, eine Diätenerhöhung uneingeschränkt zu akzeptieren, ungeachtet persönlicher Prinzipien.

Die Bereitschaft, durch Handhebung zu signalisieren, jeglicher Erhöhung zuzustimmen, über Parteigrenzen hinweg, verdient schon eine solche Gratifikation.

Wie dem auch sei, jedenfalls verrichtete Laubinger an jenem Abend seinen Dienst. Bis auf ein paar gemeldete Selbstmorde, die an den Feiertagen üblich sind, was nur allzu verständlich ist und keine weitere Erwähnung verdient, verlief der Abend ruhig, nachdem er mit seiner Dienstwaffe Helene Fischer im Fernseher erschossen hatte.

Er verbuchte es als „Dienst an der Menschheit“ und hätte sich selbst das Bundesverdienstkreuz verliehen, wenn er es, denn zur Hand gehabt hätte. Während er den dritten Flatscreen, der seiner Laune im Wege stand, für dieses Jahr entsorgt hatte, vibrierte sein Smartphone.

Es meldete sich die Weihnachtsmarkt-Security.

Ein hoch qualifiziertes multikulturelles Ausnahmepersonal!

„Ey Chefe, hat sich einer gehängt an Baum. Dumme Sau sich totgemacht! Aber das tut leuchten krass! Geiles Feeling für Weihnachten. Musst du kommen gucken!“

Laubinger mochte die klare, verständliche Zusammenfassung eines Sachverhaltes. Er ging zum Fenster, öffnete es und ein kalter Windhauch drängte sich unaufgefordert ins Zimmer. Praktischerweise lag der Weihnachtsmarkt direkt gegenüber. Er hatte nicht die geringste Lust jetzt in diese Kälte hinaus zu müssen, zumal der Weihnachtsmarkt geschlossen war und er somit nirgends einen Glühwein abstauben konnte.

Außerdem trug er seine, mit Monogram versehenen persönlichen Dienstpantoffel, die dem Schneematsch nicht gewachsen waren. „Ich ruiniere mir doch jetzt nicht meine Fußbekleidung! Wenn der Typ eh tot ist, kann ich es ja auch nicht mehr ändern.“ Nichts hasste Laubinger mehr als unnötige und sinnlose Arbeit, besonders nachts und bei der Saukälte. Kurzerhand griff er zum Smartphone. „Ali, mach die Lichter an der Leiche aus! Musst du einfach Stecker ziehen. Was? Nein, nicht Stecher - Stecker! Und dann steck ein paar Tannenzweige an den Mann. Ja, als Tarnung, falls Kinder vorbeikommen. Und morgen früh, wenn ich Feierabend habe, meldest du die Leiche, verstanden?“

Ali tat, wie Laubinger es ihm auftrug.

Erstens war er obrigkeitshörig und zweitens waren seine Papiere nicht in Ordnung. Und Laubinger war auf ihn angewiesen, da Ali mit „vom LKW gefallenen Flatscreen`s“ handelte. Durch diesen Umstand, verband die beiden Ordnungshüter eine, für beide Seiten profitable win win Situation. Noch vor Jahresende wurde Laubinger überraschend in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Eigentlich hatten die Kollegen einen Abschied, mit Sekt und kalten Platten geplant, aber ausgerechnet tags zuvor hatte der „Schlitzer“ wieder zugeschlagen. Das wäre allerdings nicht weiter schlimm gewesen, sicherte er doch damit Arbeitsplätze. Aber dummerweise entschied er sich für eine Fleischereikaltmamsell, die für die Ausgestaltung der kalten Platten zuständig gewesen war.

Eine ausgewiesene Künstlerin!

Deren filigrane Gurkenschnitztechnik, bereits mehrere Preise gewinnen konnte. Höhepunkt ihres Kunsthandwerks, war die Erstellung einer Weihnachtskrippe, nur aus frischem Gemüse. Aus einem Rettich entstand, fein ziseliert Maria, ihr gegenüber stand ein Zucchini-Josef. Und in einer Auberginenkrippe lag ein Radieschen, was den schlafenden Jesus in beeindruckender Weise darstellte.

Die Heiligen Drei Könige entstanden aus zwei Möhren und einer Schwarzwurzel. Auf einem Strohbett aus gelben Paprikastreifen vergnügten sich kleine Kohlrabi-Schafe. Ein festkochender Kartoffel-Schäfer wachte über seine Herde. Über der Krippe, die liebevoll aus einem Schwarzwälder Schinken herausgeschnitten wurde, thronte eine Scheibe Sternfrucht. Und der kleine, aus einer Weißwurst herausgezuzelte Verkündungsengel, schien förmlich: „Euch ist ein Kind geboren“ zu rufen, so lebendig erschienen einem die Figuren.

Die Fleischerinnung verlieh ihr für diese Installation den goldenen Fleischwurstring am Bande, was ungefähr gleichzusetzen ist mit dem Ifflandring, der nur von dem bedeutendsten Schauspieler getragen wird und nach seinem Tode, testamentarisch an den nächsten lebenden bedeutendsten Schauspieler weitergereicht wird. Meist an einen Burgschauspieler, weil die sich eh für die besten halten. Also schiebt ihm einer dem anderen zu.

Aber der goldene Fleischwurstring am Bande, ist eine einzigartige Auszeichnung, die nur an Ausnahmefleischereifachkräfte, mit ausgeprägter künstlerischer Begabung verliehen wird.

Und diese Krippe, ein Symbol vergänglicher Schönheit, ist ein ausgewogenes kalorienreduziertes Kunstwerk, was man kaum auf einem internationalen Buffet findet.

Aus einer kleinen Spritztüte hatte sie den Titel ihres Werkes, mit einer feinen Leberwurstfarce auf einen Blätterteig geschrieben: „All can you eat!“

Sie stand mit ihrem Kunstwerk, kurz davor den internationalen Durchbruch zu erreichen, als das Schicksal grausam zustieß. Am Abend nach der Preisgala in einer Conviniens-Fabrik, lief sie durch die nasskalte Nacht, als sie von vorne einen Mann auf sich zukommen sah, der sie hinterrücks, in seiner unnachahmlichen Salamitaktik in den Fleischerhimmel beförderte. Als die Polizei am Tatort erschien, da zeigte sich ihr ein grauenvolles Bild.

Denn auch die Bild-Zeitung war schon vor Ort. Woher diese Sensationsreporter immer wissen, wann und wo sie sein müssen, bleibt eins der wenigen Rätsel der Menschheit. Und da sich das alles in der Heiligen Nacht zutrug, und alle nicht bei ihren Familien sein konnten, teilten sie sich, Beamte und Presse, den Ring Fleischwurst brüderlich.

Wobei der Bildfotograf sich eher schwesterlich gebierte, aber das ist eine andere Geschichte, eher eine von Ketten und Leder, von Sado und Maso, von Unterwerfung und Züchtigung, kurz nicht ganz so schön zu erzählen, in der stillen Nacht, wo Jesus geboren wurde und eine aufstrebende Fleischereifachverkäuferin ihr Leben aushauchte, weil man sie aufschnitt! Sie war weidmännisch aufgebrochen, was der junge Polizeiassistenzarzt auch gleich tat, der solch eine Fleischverwertung noch nie gesehen hatte.

Nachdem er sich oral über die Leiche ergossen hatte, waren auch die letzten Spuren vom Täter verwischt. Und so blieb der Fall für lange Zeit unaufgeklärt und deshalb bekam Laubinger auch kein Abschiedsfest. Lediglich seine alten Dienstpantoffel, die eigentlich seinem Nachfolger zustanden, nahm er als Andenken mit. Dies war auch der Grund, weshalb sein Nachfolger stets kalte Füße hatte und bereits kurz nach dem Ausscheiden Laubinger`s, ebenfalls ausschied, allerdings endgültig, dank einer verschleppten Lungenentzündung. Die unverhoffte Beerdigung des Kollegen, nahm Laubinger dankbar zu Anlass, seine Kollegen einmal wiederzusehen. Vom Schlitzer hatte man nie wieder etwas gehört. Entweder war er weggezogen oder aber er hatte sich ein anderes Hobby zugelegt.

Ein Grund konnte aber auch sein, dass die Bestellung von kalten Platten enorm zurückgegangen war.

Der goldene Fleischwurstring am Bande wurde seither nie wieder vergeben. Es hätte ihn auch niemand haben wollen. Aus der Krippe wurde eine köstliche Minestrone mit Fleischeinlage gekocht und zum Leichenschmaus gereicht. Eine schöne Geste der Fleischerinnung, die in ewiger Erinnerung bleiben wird.

Und die Geschichte jener Weihnachtsnacht wird auch heute noch von Generation zu Generation weitererzählt. Die gemeine „Kalte Platte“ ist seitdem von jedem Weihnachtstisch verbannt und hat sehr viel von ihrer Popularität eingebüßt. Lediglich beim Ableben ungeliebter alter Tanten taucht sie noch hin und wieder auf.

Eine Renaissance ist aber nicht zu erwarten.

Kapitel 3

Kapitel 3

Herr Gott und Herr Teufel waren unversöhnlich. Der Streit drohte zu eskalieren. Denn der Brief, den der arme Hermes, trotz eines aufgesprungenen Hühnerauges, unter Schmerzen abgegeben hatte, brachte die Frage auf, wer ihn denn öffnen dürfe. Gott hatte Hermes den Brief aus der Hand entrissen und hielt ihn triumphierend hoch. Herr Teufel versuchte, ihm diesen nun wieder zu entreißen. Gott, ganz präpubertär, versuchte sich hinter seinem, von Josef gezimmerten Schreibtisch zu verschanzen. Herr Teufel lief ihm nach und so rannten sie immer und immer wieder um den Schreibtisch. Wie zwei Kinder, die miteinander Fangen spielen, so sah es aus. Nur das Herr Teufel, wegen seines Klumpfußes etwas gehandicapt war, worauf Gott, als unfairer Sportsmann, keine Rücksicht nahm. Aber Herr Teufel konnte auch unfair sein.

Er simulierte einen Wadenkrampf und als Gott lachend stehen blieb, griff Herr Teufel, blitzschnell wie eine Schlange nach dem Brief und humpelte nun seinerseits vor Gott her. Wahrscheinlich würden sie heute noch um den Schreibtisch herumlaufen, hätte Mutter Theresa nicht eingegriffen. Sie stellte sich zwischen die beiden Kindsköpfe, schüttelte nur den Kopf und meinte: „Aber meine Herren! - Den Brief!“, forderte sie Herrn Teufel auf.

Herr Teufel zögerte, doch als sich das milde Antlitz der lieben Mutter, in eine sehr strenge Mutter verwandelte, gab er den Brief her. „So“, befahl sie mit strenger Stimme, „jetzt setzt sich jeder von euch auf eine Wolke!“ Ohne Widerworte nahm sich jeder eine kleine Wolke. Mutter Theresa nahm ebenfalls eine Wolke. „Wir bilden jetzt einen Stuhlkreis meine Herren und ihr dürft erst wieder aufstehen, wenn ihr friedlich seid. Wenn das nicht klappt, kommt ihr auf die stille Himmelstreppe.“ Aus dem Nebenzimmer drang Musik. Früher war dort ein Meditationszimmer, aber seit ein paar Jahren übt dort Mozart.

Er verdient sich, als Begleitung von Jopie Heesters, etwas nebenbei. Obwohl Mozart extrem genervt von dem holländischen Dialekt ist und täglich: „Da geh ich ins Maxim ....“, zu begleiten, ist er dem jungen Mann doch zugetan, also im Vergleich zu ihm. Besser Heesters zu begleiten, als noch einmal die Arie „Königin der Nacht“ von Florence Foster Jenkins zu ertragen. Außerdem kann man bei Heesters immer mal eine Kippe schnorren.

Nachdem der Stuhlkreis eingerichtet war, eröffnete Mutter Theresa die Aussprache. „Worum geht denn der Streit?“

Gott sah den Teufel an, der Teufel sah Gott an, dann beide Mutter Theresa. „Einer der beiden Herren sollte jetzt mal was sagen!“, empfahl Mutter Theresa. „Um den Brief!“, meinte Gott kleinlaut. „Gott meint, er hätte ein Postmonopol! Hermes hat ihn gebracht, aber nicht expliziert gesagt, dieser Brief ist für Herrn Gott!“ Die Mutter runzelte die Stirn, soweit dies überhaupt noch ging, seit sie sich hat liften lassen. „Ihr seid wie kleine ungezogene Kinder, die nur einen Ball haben. Jeder will den Ball für sich, dabei hat man zusammen viel mehr Spaß. „Wir wollen ja nicht Ball spielen, sondern den Brief lesen, der für mich ist!“, beschwerte sich Gott. „Das mit dem Ball war ja nur ein Beispiel. Für Ballspiele seid ihr nun wirklich schon zu alt.“, gab Mutter zurück. „Also was ist das denn jetzt für ein Brief?“, fragte sie und besah sich den Brief einmal genauer. „Da steht ja überhaupt kein Empfänger drauf!“, stellte sie fest. „Von wem ist er denn überhaupt?“ Die beiden Herren sahen sich unwissend an. „Woher sollen wir das denn wissen, wenn wir ihn noch nicht aufgemacht haben!“, sagte Gott trotzig. „Nicht in dem Ton!“, tadelte die Mutter ihn. „Sie machen das aber toll, diese Mediation!“, schleimte der Teufel. „Luzifer, du bist ein alter Speichellecker. Aber da beißt du bei mir auf Granit!“ Gerade als Gott anfing zu lachen, öffnete sich die Tür und Gandhi schwebte herein. „Hallo Mutter, kommst du mit in die Kantine? Heute gibt es indische Spezialitäten!“ „Später Mahatma, ich muss mich erst um diese zwei Kindsköpfe hier kümmern.“

Gandhi sah sich die beiden an und nickte verständnisvoll, denn er kannte sie zur Genüge, um zu wissen, dass Theresa hier keine leichte Aufgabe hatte.

Er zog sich grinsend zurück und ging alleine Essen, da er ziemlichen Kohldampf hatte.

Unter den Engeln hatte es sich herumgesprochen, dass zwischen den beiden etwas lief. Aber sie behaupteten felsenfest, es sei rein platonisch. Außerdem käme eine ökumenische Beziehung für sie nicht in Frage. Mutter wandte sich, nachdem sie Gandhi noch einen vielsagenden Blick zuwarf, wieder den beiden Jungs zu. „Also meine Herren, fassen wir mal die Fakten zusammen. Ihr wollt beide den Brief. Jeder von euch behauptet, es sei sein Brief. Auf dem Umschlag steht kein Name. Ergo gehört er erstmal keinem von euch. Also werde ich ein salomonisches Urteil fällen.“ Beide nickten zustimmend. „Hat mich jemand gerufen?“, fragte jemand den Kopf durch die Tür steckend. „Nein Danke Majestät! Das war nur so eine Floskel.“, entschuldigte sich Mutter. König Salomon, winkte huldvoll allen drei zu und schloss die Tür. „Ich mache euch jetzt folgenden Vorschlag! Ich öffne jetzt den Brief. Dann sehen wir, von wem er ist und daraus leiten wir dann ab, für wen er ist. Das erscheint mir das Beste zu sein.“ Ohne auf eine Antwort der Herren zu warten, öffnete sie den Umschlag und entnahm ihm eine Postkarte. „Von wem ist er denn?“, fragte Herr Teufel aufgeregt. „Für wen ist er?“, forderte Gott eine Antwort. „Was steht drin?“, riefen beide gleichzeitig. Mutter Theresa sah von der Postkarte auf. „Ich kanns nicht lesen!“, gab sie kleinlaut zu. „Kannst du kein Latein oder ist er auf Aramäisch?“, forschte Gott nach. „Vielleicht ist es Stenografie!“, orakelte Teufel und versuchte einen Blick auf die Karte zu werfen. Den wirklichen Grund ahnten sie nicht. Das Problem war nämlich Mutter Theresas Eitelkeit. Sie brauchte eine Brille. Erst neulich war sie über eine kleine unscheinbare Wolke gestolpert und hatte sich den Fuß verstaucht. Professor Sauerbruch, der Notdienst hatte, redete ihr ins Gewissen, stieß aber auf taube Ohren.

Seitdem sie beim Einkaufen zufällig die Monroe getroffen hatte, achtete sie mehr auf sich. „Soll ich vorlesen?“,fragte Gott. „Danke, danke, es wird schon gehen. Es ist nur das Licht hier ....! Es ist zu dunkel!“, stammelte sie. Das war eine dreiste Lüge, aber die beiden Herren, ganz Gentleman, überhörten einfach das Gesagte. In ihrer Not nahm Mutter die Karte und streckte den Arm so weit von sich, soweit es nur irgendwie ging. Dazu kniff sie die Augen zusammen um, wenigstens zu erahnen, was da stand. Zu ihrem Glück stand da wenig Text und relativ großgeschrieben. Im System - Wort - Pause - Wort - Pause, legte sie los. „Hallo“ - Pause- „ihr“ - Pause- „Zwei“ - Pause! Mutter schaute auf. „Aha, er ist für euch beide!“, sie strahlte, froh zu sein, den ersten Satz gelesen zu haben. „Von wem ist er denn?“, wollte Gott, der von Hause aus neugierig war, wissen. „Du wirst es schon erfahren!“, gab Mutter Theresa etwas unwirsch zurück. Herr Teufel hielt sich aus der Diskussion heraus, da er wusste, Mutter Theresa war ein harter Brocken, wenn es darum ging, sich in die Enge treiben zu lassen. Zudem genoss er es, wenn Gott einen auf den Deckel bekam. „Jetzt lasst mich endlich weiterlesen!“, denn inzwischen tat ihr der lang ausgestreckte Arm doch etwas weh. „Vielleicht solltest du dir doch einmal eine Brille zulegen!“ Diesen Satz hätte Gott nicht sagen sollen und er bereute ihn auch gleich, kaum das er ausgesprochen war. Er hielt die Luft an. Jede Sekunde musste ein Donnerwetter über ihn hereinbrechen.

Er vermied den direkten Blickkontakt und sah lieber herüber zu Herrn Teufel, der ebenfalls auf ihre Reaktion gespannt war, dies aber wesentlich entspannter und feixend. Die Sekunden rannen dahin. Nichts passierte, nur das unverständliche Gebrabbel der Mutter, die versuchte das nächste Wort zu entziffern, war zu vernehmen.

Langsam begann auch Gott sich wieder zu entspannen. Leise flüsterte er Herrn Teufel ins Ohr: „Hören tut sie auch nicht mehr gut!“

Der Teufel nickte ihm zu.

„Taub ist die Alte!“, gab er etwas uncharmant zurück.

„Wir können ihr ja zusammen Hörgerät und Brille schenken, zu Ostern oder Totensonntag!“ Gott konnte es nicht glauben. Er wusste, wenn sie diese Idee umsetzen, haben sie hier oben nichts mehr zu lachen. Frauen sind bei solchen Geschenken unberechenbar. Er hatte ihr vor Jahren einmal Stützstrümpfe geschenkt, dies hätte ihn fast einen Vorderzahn gekostet. Unter dem Mantel der Nächstenliebe war sie ein zänkisches altes Weib, was weder hört noch sieht. Alle wussten es, sie natürlich auch. Aber alle achteten darauf, dass sie nie erfährt, dass alle es wussten. Und sie war glücklich darüber, dass es so lange niemand bemerkt hatte. Insgesamt muss man feststellen, es ist im Himmel wie auf Erden, eine Bande von verlogenen Heuchlern, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Wer annimmt, es sei alles himmlisch im Himmel, der sollte besser dem Tode aus dem Weg gehen, sonst wird er bitterlich enttäuscht. Es sind ja dieselben Menschen, die auf Erden entweder gut oder böse, liebevoll oder herzlos, verlogen oder ehrlich, intrigant, tyrannisch, blöde oder intelligent waren, jetzt alle hier oben. Die haben sich ja nicht über Nacht geändert, die sind nur gestorben und fristen jetzt hier oben ihr restliches Leben, also ihr totes Leben.

„Ich kündige!“, rief Mutter aufgeregt und riss Gott aus seinen Gedanken. „Was ist los?“, fragte Herr Teufel, der inzwischen mit einem plötzlichen Anflug von Müdigkeit zu kämpfen hatte. Mutter schaute die beiden triumphierend an. „Seht ihr, ich brauche keine Brille!“

Herr Teufel flüsterte Gott zu: „Sie braucht dringend eine Brille!“ „Was?“, rief Mutter. „Und ein Hörgerät!“, fügte Gott hinzu. „Wenn sie in diesem Zustand in diesem Jahr die Weihnachtsgeschichte wieder vorliest, raste ich auch!“ Gott sah ihn traurig an. Er konnte sich an letztes Jahr noch gut erinnern. Da war es schon noch kaum zu ertragen. Aber keiner konnte sie davon abhalten, die Geschichte vorzutragen.

Einer Frau die Wahrheit ins Gesicht zu sagen wäre, als würde man einem Krokodil den Kopf in den Schlund stecken.

Sein alter Kumpel Johannes, den alle nur - der Täufer - nennen, hatte ihm da so seine Erfahrungen mit Frauen geschildert. Da verliert man gerne mal den Kopf! „Ich habe eine Idee!“, entfuhr es plötzlich dem Teufel. Er sagte dies besonders laut, damit die Mutter es auch mitbekam.

„Wie wäre es, wenn jeder einen Satz liest, das würde doch ein Spaß, denn es würde den Gemeinschaftssinn stärken. So könnten wir unsere Streitigkeiten überwinden und wieder Freunde sein. Mutter und Gott sahen ihn überrascht an. „Das ist ja eine wunderbare Idee. Ich habe dir überhaupt nicht so viel menschliche Wärme und Nächstenliebe zugetraut.“, sagte Mutter und konnte ihre Rührung kaum verbergen.

Innerlich freute sie sich, endlich den Brief loszuwerden. Gott musste zähneknirschend zugeben, dass es sich um einen wirklich guten Vorschlag handelt, ärgerte sich aber dennoch darüber, dass es ihm nicht eingefallen war. Mutter übergab den Brief an den Teufel. Dieser zog, zur Überraschung aller, eine Brille aus seinem feuerroten Asbest - Jackett und begann vorzutragen. „Ich bin es leid, mich zwischen Gott und dem Teufel aufzureiben! Wenn nicht bald ....!“Gott entriss ihm wutentbrannt den Brief. „Du bescheißt! Der erste Satz war längst beendet. Du bist ein Betrüger, ein Spielverderber! Zur Hölle mit dir!“ Herr Teufel, der entlarvt war, zog sich beleidigt auf seine Wolke zurück und schmollte. „Zur Strafe darf jetzt Gott die ganze restliche Karte vorlesen!“, entschied Mutter, mit einer Bestimmtheit, die sie selten an den Tag legte. Mit dieser Entscheidung konnte sie gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Erstens dem Teufel eine einzuschenken und zweitens verhindern, dass die Karte noch einmal zu ihr kommen könnte. Gott räusperte sich, als Zeichen, man möge ihm jetzt Gehör schenken. Er genoss es sichtlich, endlich im Mittelpunkt zu stehen, wo er seiner Meinung nach auch stehen sollte.

„Ich bitte um Ruhe!“, begann er überflüssigerweise, da bereits Ruhe herrschte. „Hallo ihr zwei! Ich kündige! Ich bin es leid, mich zwischen Gott und dem Teufel aufzureiben! Wenn nicht bald eine vernünftige Lösung für mich gefunden wird, werde ich meiner Drohung Taten folgen lassen. Mit aufgebrachten Grüßen - Gevatter Tod!“ Nachdenklich nahm er die Brille von der Nase und verstaute sie wieder.

Nachdem eine gefühlte Ewigkeit des Schweigens eingetreten war, ergriff Gott das Wort. „Jetzt haben wir den Salat!“ Er sah hilflos zu Herrn Teufel und jener sah genau so unglücklich zurück. „Also ich gehe jetzt was Essen.“, versuchte sich Mutter, aus der Situation heraus zu stehlen. „Ich kann Mahatma ja nicht ewig warten lassen. Dafür habt ihr sicher Verständnis.“, ohne auf eine Antwort zu warten, zog sie leise die Tür hinter sich zu, während im Nebenzimmer Jopie Heesters immer noch vom Maxim sang.

Gott und Herr Teufel blieben zurück, mit einem existenziellen Problem, für welches sie nicht den Hauch einer Lösung hatten. Jetzt war guter Rat teuer!

Da saßen sie nun auf ihren Wolken, zwei in die Jahre gekommene alte Männer, deren Glaubwürdigkeit, sowie Existenz auf Erden zu schwinden droht. Die wegen ihrer Rivalität nun auch noch den Verantwortlichen für das Kerngeschäft zu verlieren in Begriff sind. Das wäre eine Katastrophe für die gesamte Menschheit. Der Tod könnte aussterben!

Diese Entwicklung und deren nach sich ziehende Folgen wären unvorstellbar. Ausgerechnet jetzt, wo bereits Pläne auf dem Tisch lagen, den Börsengang zu wagen.

Die Werbeabteilung hatte schon länger ein Konzept in der Schublade, um eine Aktienkampagne in den Medien zu platzieren.

Sie hatten nur auf Manfred Krug gewartet, der als Werbegesicht eingeplant war. Und jetzt der Supergau! Wenn der Tod jetzt alles hinschmeißt, dann wären alle ihre schönen Pläne tot.

Dann könnten alle Bestrebungen begraben werden.

Jetzt rächte es sich, damals keinen Zweittod angelernt zu haben.

„Wir müssen mit ihm reden!“, versuchte Gott, dem Teufel ein Gesprächsvorschlag zu unterbreiten.

„Aber wir brauchen eine Strategie, um ihn umzustimmen, doch die haben wir nicht. Eine verteufelte Situation in die du uns da reinmanövriert hast.“ „Seit wann duzen wir uns denn!“, giftete Gott zurück.

„Das war ein Versehen. Nichts liegt mir ferner, als mit ihnen „Gut Freund“ zu sein!“ „Dann sind wir uns ja ausnahmsweise einmal einig.“, entgegnete Gott.

Es entstand eine längere Pause aus Ermangelung einer zündenden Idee. Sie waren sich der Bedrohung wohl bewusst, doch selbst wenn einer einen Vorschlag gehabt hätte, würde der andere ihn schon aus Prinzip ablehnen.

„Wir müssen eine Kommission zusammenstellen! So was wie die fünf Weisen, wie die das auf der Erde auch haben.“, eröffnete Herr Teufel. „Mhm, keine schlechte Idee. Hätte ich ihnen nicht zugetraut.“ Ein Lob von Gott! Herr Teufel war geschmeichelt und legte dankbar seine Hand auf Gottes Schulter. „Hallo! Gehts noch?“ Gott schob die Hand entschieden von seiner Schulter. „Keine Vertraulichkeiten bitte, ja!“ Und wieder brach die alte Feindschaft durch. Zwei Dickschädel, die nicht mit aber auch nicht ohne einander auskommen. Keiner wollte oder konnte auch nur einen Schritt auf den anderen zugehen. Sie beschlossen, erst einmal eine kleine Kaffeepause zu machen. Getrennt versteht sich! Und während „Oben“ dem Kaffeegenuss gefrönt wird, bahnt sich auf Erden Ungemach an. Doch davon erfahren unsere Streithähne nichts, da sie zu sehr mit sich selbst beschäftigt sind, anstatt sich um die Menschen zu kümmern.

*

Denn es begab sich zu jener Zeit, genau in dieser Kaffeepause, dass in einer kleinen Kellerwohnung, ein Mann an seiner Spüle stand und damit beschäftigt war, Teller, Tassen, Töpfe, ein blutiges Messer und eine Müsli-Schale abzuwaschen.

Nach dem Abtrocknen, dem Einräumen in den Schrank, trocknete er seine Hände ab und setzte sich an den Tisch und schrieb in sein Tagebuch, direkt unter das Wort „Mord“, in aussterbender Schreibschrift: „Es ist vollbracht!“

Er fühlte eine gewisse Erleichterung. Dann schlug er das Tagebuch zu und legte es in die Schreibtischschublade und sah in den goldumfassten Spiegel, der sich darüber befand.

„Es gibt noch so viel zu tun!“, sagte er monoton, ohne jegliche Gefühlsregung. So kalt wie seine Stimme, war auch das Zimmer. Die Kälte es Zimmers ließe sich leicht beheben, durch ein mutiges Aufdrehen des Heizkörperthermostats, damit eine wohlige Wärme verströmt werden könnte.

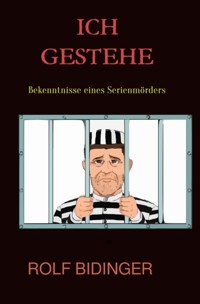

Die Kälte in der Stimme, nur durch einen guten Logopäden! Aber damit würde er jede Lebensberechtigung in einem Thriller verlieren. Ein „Schlitzer“ mit der Stimme einer Verona Pooth, wäre ein dramaturgischer Schnitzer und verdiene es nicht, zwischen Highsmith und Fitzek zu stehen. Killer mit wohlig warmer Stimme gehören in die Ramschkiste der Geschichte. Aber unser Schlitzer hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Jack the Ripper 2.0 zu werden. Und da er sich nicht von irgendwelchen Autoren sein Leben vorschreiben lassen will und er die Tantiemen auch gut gebrauchen kann, plant er seine Schlitzer-Karriere, selbst zwischen zwei Buchdeckel zu pressen.

Ein Buch, aus dem sich das Blut förmlich ergießt. Selbst das Impressum soll den Leser in den Bann ziehen und das Blut in den Adern gefrieren lassen. Er will, die im Bus und Bahn, das Buch verschlingenden Leser und besonders die Leserinnen mit hohen Stimmen, aufkreischen lassen, dass sie sich verängstigt in die Sitze drücken. Da das Wort „Fahrkartenkontrolle“ eine kollektive Panikattacke auslöst.

Der Busfahrer, in der Fantasie der geneigten Leserschaft, sich als vom Wahnsinn gepackter Geisterfahrer ist, der mit quietschenden Reifen und markerschütterndem Lachen, jede Haltestelle anfährt, als wäre es die Endstation für jeden Mitfahrenden.

Jede Haltestellenansage so klingen soll, als ob es ein Ort grausamster Leichenfunde sei und jede Tunneleinfahrt sich anfühlt, als würde man durch ein geöffnetes Maul direkt in die Hölle rasen! Angst und Schrecken soll jeden erfassen. Tote Leichen, die aus modrigen Böden aus ihren Särgen entsteigen, winken mit ihren, von kleinen Maden zerfressenen, abgenagten Skeletthänden den zukünftigen Psychiatriebewohnern zu. Ihre aufgeschlitzten Kehlen singen ihnen mit dem letzten, zur Verfügung stehendem Atem zu: „Atemlos durch die Nacht ....!“

Mehr Grauen, mehr Entsetzen könnte sich nicht einmal Hitchcock ausdenken, selbst Steven King würde sich nach der Lektüre zur Ruhe setzen, aus Respekt und Anerkennung, seinen Meister gefunden zu haben. Kein Literaturkritiker würde es wagen etwas gegen das Buch zu schreiben, aus begründeter Angst, der Schlitzer würde mit ihnen eine Fortsetzung schreiben.