9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: David De Angelis

- Kategorie: Ratgeber

- Sprache: Französisch

"Certaines maladies courantes en Europe n'ont pas été portées à mon attention au cours d'une enquête prolongée et minutieuse sur la santé des Esquimaux. Parmi ces maladies, la plus frappante est le cancer. Je n'ai ni vu ni entendu parler d'un cas de nouvelle croissance maligne chez un Esquimau. À cet égard, on peut noter que la cuisson occupe une place très secondaire dans la préparation des aliments - la plupart des aliments sont consommés crus, et l'alimentation se compose principalement de viande, même si cette alimentation est riche en vitamines. La vie nomade et en plein air peut également jouer un rôle."

"Je n'ai pas vu de rachitisme chez les Esquimaux, bien qu'il soit assez fréquent chez les enfants des résidents européens..... la plupart des mères européennes résidant sur la côte du Labrador sont en mesure d'allaiter leurs bébés - les seins sont pleins de lait pendant quelques jours après la naissance, puis l'apport cesse - un résultat, sans doute, de la prépondérance des conserves et des aliments secs dans l'alimentation des résidents européens. Les mères esquimaudes allaitent souvent leurs bébés pendant deux ans, la production de lait est abondante, et les bébés deviennent gros et forts, capables de marcher à onze mois..."

"Je n'ai jamais observé de véritable asthme chez un Esquimau... La maladie des trompes de Fallope semble être rare.....

"L'appendicite est une autre maladie qui apparaît rarement chez les Esquimaux. J'ai vu un cas chez un jeune homme, mais qui suivait le "régime du colon" ; chez les Esquimaux qui mangent de la vraie viande, je n'ai trouvé aucune trace de l'apparition de cette maladie..... Le régime des colons se compose de thé, de pain, de biscuits de bateau, de mélasse et de poisson ou de porc salé."

Au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle, de nombreux médecins frontaliers de nombreux pays ont décrit ou indiqué des régimes alimentaires qui, selon eux, avaient permis de protéger leurs communautés autochtones contre les maladies malignes. Ils mettent également en garde, implicitement ou explicitement, contre les régimes alimentaires européens qu'ils accusent d'avoir récemment détruit les défenses immunitaires des indigènes.

Ce livre montre avec force détails comment les hommes vivaient autrefois là où des recherches diligentes et compétentes menées au fil des générations n'ont révélé que peu ou pas de cancer.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Table des matières

PRÉFACE

1 - LE PROBLÈME SE DÉVELOPPE

2 - LA RECHERCHE DU CANCER CHEZ LES ESKIMOS PAR LE CAPITAINE LEAVITT

3 - ORIGINES LOINTAINES DE LA RECHERCHE FRONTALIÈRE DU CANCER

4 - THE TANCHOU PRINCIPLE AT HOME : IN FRANCE AND IN AFRICA

5 - LES MORAVES RECHERCHENT LE CANCER DANS LE SUD-OUEST DE L'ALASKA

6 - LA RECHERCHE MOR MOR POUR LE NORD DU LA LAB D LABRADOR

7 - UN POSSIBLE DÉBUT DE CANCER À LA RIVIÈRE AND D'UN CANCER DE L'UN D'ENTRE EUX

8 - LA RECHERCHE DU CANCER CHEZ LES INDIENS DE LA FORET D'ALASKA

9 - LE PREMIER CANCER AUTOCHTONE EST RECONNU DANS LE NORD DE L'ALASKA

10 - DÉCOUVERTE D'UN CANCER CHEZ LES ESKIM ES DU LABRADOR

11 - UN CANCER EST SIGNALÉ DANS L'EST DE L'ARCTIQUE CANADIEN

12 - LA VIE TROPICALE DES ESKIMOS POLAIRES

13 - VIE HIVERNALE TROPICALE À POINT BARROW-1852-83

14 - LA LONGÉVITÉ DES ESQUIMAUX "PRIMITIFS

15 - LE VINGTIÈME SIÈCLE OUBLIE LE DIX-NEUVIÈME

16 - LE VINGTIÈME SIÈCLE REDÉCOUVRE LE DIX-NEUVIÈME

17 - UN PEUPLE D'ASIE " SANS CANCER

18 - UNE ONCE DE PRÉVENTION

Le cancer - MALADIE DE LA CIVILISATION?

Une étude anthropologique et historique

Vilhjalmur Stefansson

Introduction de René Dubos

Traduction et édition 2021 par David De Angelis

Tous droits réservés

A Evelyn

Contenu

PRÉFACE

1 - LE PROBLÈME SE DÉVELOPPE

2 - LA RECHERCHE DU CANCER CHEZ LES ESKIMOS PAR LE CAPITAINE LEAVITT

3 - ORIGINES LOINTAINES DE LA RECHERCHE FRONTALIÈRE DU CANCER

4 - LE PRINCIPE DE TANCH CHEZ T L'HOMME : EN FRANCE ET EN AF L L L'HOMME

5 - LES MORAVES RECHERCHENT LE CANCER DANS LE SUD-OUEST DE L'ALASKA

6 - THE MORAVIAN SEARCH IN NORTHERN LABRADOR

7 - UN POSSIBLE CANCER PRÉCOCE À LA RIVIÈRE AND D'UN CANCER DE L'UN D'ENTRE EUX

8 - LA RECHERCHE DU CANCER CHEZ LES INDIENS DE LA FORET D'ALASKA

9 - LE PREMIER CANCER AUTOCHTONE EST RECONNU DANS LE NORD DE L'ALASKA

10 - DÉCOUVERTE D'UN CANCER CHEZ LES ESKIM ES DU LABRADOR

11 - UN CANCER EST SIGNALÉ DANS L'EST DE L'ARCTIQUE CANADIEN

12 - LA VIE TROPICALE DES ESKIMOS POLAIRES

13 - VIE HIVERNALE TROPICALE À POINT BARROW-1852-83

14 - LA LONGÉVITÉ DES ESQUIMAUX "PRIMITIFS

15 - LE VINGTIÈME SIÈCLE OUBLIE LE DIX-NEUVIÈME

16 - LE VINGTIÈME SIÈCLE REDÉCOUVRE LE DIX-NEUVIÈME

17 - UN PEUPLE D'ASIE " SANS CANCER

18 - UNE ONCE DE PRÉVENTION

PRÉFACE

Vilhjalmur Stefansson a eu l'extraordinaire privilège et le rare mérite de connaître intimement certains segments du monde qui resteront toujours étranges pour la plupart d'entre nous. Il a eu la vivacité de noter des détails, d'établir des corrélations qui auraient échappé à d'autres. Il n'a pas été gêné par des préjugés professionnels ou même par des préjugés profanes. Et il a le don d'exprimer les idées que ses observations ont évoquées.

L'histoire qu'il présente dans ce livre est fascinante. Voici ce que nous appelons la recherche fondamentale, tout autant que si elle était menée dans le dernier cri des laboratoires. Voici les données d'une série d'expériences que la nature a réalisées pour nous dans le nord de l'Arctique, dans les forêts tropicales du Gabon et dans la vallée tempérée du Hunzaland. Elle a fait varier une série de facteurs environnementaux pour arriver à un résultat similaire dans les trois endroits, et un résultat qu'elle n'a produit, pour autant que nous le sachions, que dans ces trois combinaisons spéciales de milieux, et non dans aucune autre de ses myriades de combinaisons ailleurs. Qu'est-ce que ces trois-là ont en commun, pour qu'ils produisent ce résultat, si important pour nous ? La nature ne répétera pas ces expériences. Et nous n'aurons pas d'autre Stefansson pour lire les données et nous les présenter. J'espère donc que ce qu'il a à dire sera lu attentivement et réfléchi en profondeur.

Je suis convaincu que ce n'est pas toute l'histoire du cancer. Je doute que nous puissions guérir de nombreux cancers actuels ou prévenir tous les cancers futurs en revenant à des modes de vie primitifs. Pourtant, nous pourrions bien en guérir certains, en prévenir d'autres et atténuer les souffrances de beaucoup d'entre eux si nous apprenons à vivre plus efficacement dans notre environnement ou à créer des environnements plus adaptés aux mécanismes dont l'hérédité nous a dotés. Stefansson nous indique une voie que nous devrions considérer avec la plus grande attention.

C'est avec les encouragements de feu le Dr John F. Fulton, professeur à la faculté de médecine de l'université de Yale, que le Dr Stefansson a entrepris d'organiser sous forme de livre ses observations anthropologiques sur le cancer. Le professeur Fulton avait l'intention d'écrire la préface de ce livre, mais il n'a malheureusement pas vécu assez longtemps pour le faire. En prenant sa place, je ne peux faire mieux que d'essayer d'énoncer les raisons qui ont probablement suscité son intérêt pour cette étude.

Le professeur Fulton était un historien de la médecine, et sa connaissance du passé lui avait fait comprendre que le schéma des maladies dans différents endroits avait beaucoup changé au cours du temps. L'histoire montre que chaque type de civilisation, comme chaque groupe social et chaque mode de vie, a des maladies qui lui sont propres. Si ce fait est bien reconnu par les historiens de la médecine, son explication est sujette à controverse. Faut-il chercher la raison de la variabilité de l'incidence des maladies dans les particularités de la constitution humaine, dans les traits génétiques qui conditionnent la susceptibilité et la résistance ? Ou bien les conditions environnementales et les habitudes de vie sont-elles les facteurs les plus importants pour déterminer les types de troubles pathologiques les plus courants dans une communauté donnée ? L'énoncé même de ces questions laisse entrevoir les difficultés presque insurmontables qui s'opposent à une décision entre les deux options sur la base des archives historiques.

Heureusement, le passé survit encore aujourd'hui sous la forme de quelques populations qui sont restées jusqu'à présent presque totalement isolées, et dont le mode de vie diffère pour cette raison profondément de celui de l'homme moderne. En d'autres termes, ces peuples primitifs constituent des groupes témoins pour l'étude de ce que la civilisation moderne a fait à l'homme. Cependant, le temps d'étudier les populations primitives survivantes est de plus en plus court, car partout les anciennes structures sociales disparaissent ou sont profondément modifiées.

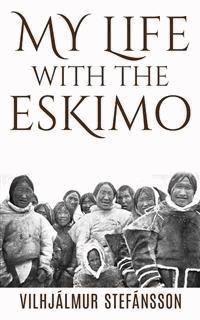

Les Eskimos ont probablement été isolés aussi longtemps que n'importe quel peuple primitif. En effet, ils avaient encore une culture de l'âge de pierre il y a quelques décennies, et ils fournissent donc un excellent matériel pour les études anthropologiques. Comme chacun sait, le Dr Stefansson a vécu parmi eux, pratiquement comme l'un des leurs, avant que leurs modes de vie ne soient modifiés par d'autres contacts humains. Il a ainsi eu l'occasion d'observer de près ce que les êtres humains peuvent être, biologiquement et socialement, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés par la technologie moderne. Dans plusieurs livres fascinants, il a décrit certains aspects de la vie des Esquimaux de l'âge de pierre. Dans la présente étude, il a sélectionné, à partir de ses vastes connaissances, les faits relatifs à l'apparition chez eux de diverses formes de maladies et notamment du cancer.

Dans le présent ouvrage, le Dr Stefansson ne se contente pas de donner un compte rendu détaillé de ce qu'il a vu et entendu dans l'Arctique ; il compare également ses propres observations avec celles rapportées par des anthropologues, des médecins et des voyageurs qui ont été en contact avec des populations primitives dans d'autres parties du monde. De cette vaste enquête se dégage l'impression que certaines maladies telles que les caries dentaires, l'artériosclérose et les cancers sont si rares chez certains peuples primitifs qu'elles passent inaperçues, du moins tant que rien n'est changé dans les modes de vie ancestraux. Certes, les preuves apportées sur ces points ne répondent pas à des exigences statistiques rigoureuses. Il serait souhaitable, par exemple, de connaître plus exactement les effectifs observés et la répartition par âge des populations ; on souhaiterait aussi que les déclarations soient fondées sur des examens médicaux sophistiqués plutôt que sur des observations fortuites et des ouï-dire. Les circonstances n'ont pas permis, bien sûr, de telles études quantitatives. Mais aussi incomplets qu'ils soient, les résultats soulèvent des questions intrigantes quant à l'effet de l'environnement et des coutumes sur l'incidence des maladies.

On sait depuis longtemps qu'il existe d'énormes différences dans la fréquence des différents types de cancer dans diverses populations et divers lieux. Des études récentes ont révélé, par exemple, une incidence très élevée de tumeurs du foie et du pancréas chez les Bantous de Rhodésie. L'augmentation spectaculaire des tumeurs pulmonaires dans les pays industrialisés constitue une preuve supplémentaire de l'effet profond des facteurs environnementaux sur cette maladie. Les résultats rapportés par le Dr Stefansson sont donc compatibles avec les connaissances modernes en montrant que, dans certaines conditions, divers types de cancers sont extrêmement rares. Ces résultats prendront encore plus d'importance s'ils peuvent être complétés dans deux directions différentes suggérées par le présent ouvrage : d'une part, par des enquêtes médicales plus approfondies pour déterminer si des formes de cancer difficilement détectables ont été négligées ; d'autre part, par des études de suivi pour voir si le schéma de la maladie se modifie avec l'évolution des conditions de vie.

Le Dr Stefansson a eu la chance d'observer les Esquimaux alors qu'ils étaient encore dans une culture de l'âge de pierre, et il a fait un usage passionnant de cette opportunité. Il brosse un tableau captivant de leur vie et des techniques qui leur ont permis de fonctionner avec succès et de vivre heureux dans leur environnement difficile. Outre son intérêt pur et simple, ce récit de la vie primitive est porteur d'une leçon d'une énorme importance pour l'humanité. Il démontre que, grâce à des adaptations biologiques et sociales, les êtres humains peuvent parvenir à une certaine forme d'adaptation, même dans les conditions les plus stressantes. Les Esquimaux de l'âge de pierre avaient réussi à relever les défis de l'Arctique grâce à des procédures empiriques développées lentement et progressivement. En revanche, l'homme moderne ne peut pas compter sur un empirisme lent pour s'adapter à un environnement qui évolue rapidement. Il incombe aux sciences sociales et médicales d'analyser les forces naturelles et artificielles qui affectent sa santé et son bonheur, afin de l'aider à développer un mode de vie rationnel adapté au nouveau monde qu'il crée.

RENE' DUBOS,

Professeur et membre de l'Institut Rockefeller

1 - LE PROBLÈME SE DÉVELOPPE

AU PRINTEMPS 1906, j'ai démissionné d'une bourse d'enseignement en anthropologie à l'université de Harvard pour devenir anthropologue de terrain d'une expédition polaire qui devait atteindre l'Arctique nord-américain par l'ouest.

Les Esquimaux de la bordure septentrionale de notre continent, et des îles au nord du Canada, devaient être mon projet. Il me semblait que j'arriverais plus facilement à les comprendre si j'étudiais ces habitants des prairies avec en toile de fond leurs voisins forestiers du sud, les Athapascans. Je n'embarquerai donc pas sur le navire de notre expédition polaire anglo-américaine, la Duchesse de Bedford, pour une navigation ethnologiquement sans profit vers le nord, à travers le Pacifique et le détroit de Béring, puis vers l'est le long de la côte nord de l'Alaska. Au lieu de cela, j'irais vers le nord-ouest de Boston, en passant par Toronto et Winnipeg, jusqu'à Edmonton. Puis, en tant qu'invité de la Compagnie de la Baie d'Hudson, je continuerais vers le nord-ouest en suivant le réseau du fleuve Mackenzie, à travers les terres des Algonquins et des Athapascans, pour atteindre les Esquimaux à la lisière nord de la forêt, à la tête du delta du Mackenzie. À bord d'une embarcation esquimaude, j'ai ensuite parcouru 160 milles plus loin vers le nord-ouest, en suivant un chenal lent du delta, et finalement 50 ou 60 milles de plus vers l'ouest, jusqu'à l'endroit où je devais rencontrer notre navire d'expédition, le Duchess, à la base de l'île Herschel de la flotte baleinière yankee, qui cultive l'Arctique de l'Alaska et de l'Ouest canadien depuis 1889.

En partant d'Edmonton vers le nord, je devais apprendre ce que je pouvais des changements que le commerce des fourrures et les missions avaient déjà provoqués dans le corps et l'esprit des Athapascans. Évidemment, je devais dépendre de ce que me diraient les commerçants de fourrures et les missionnaires eux-mêmes, dont certains seraient mes compagnons de voyage et d'autres que je rencontrerais aux postes de traite et aux missions. Je verrais le pays et au moins certains de ses indigènes.

Tout cela, et tout ce que je pouvais apprendre, était censé me préparer à un travail de terrain plus efficace parmi les Esquimaux, les années suivantes. L'idée semblait si bonne, et si naturelle en tant que projet de coopération entre les États-Unis et le Canada, que les universités de Harvard et de Toronto décidèrent de s'y associer. Des dispositions furent prises à Harvard par mon chef, le professeur Frederic Ward Putnam, et à Toronto par un Canadien de même sensibilité, le professeur James Mayor, les universités payant chacune la moitié des dépenses et obtenant chacune la moitié des collections ethnologiques qui en résulteraient, pour le Peabody Museum de Harvard et le Royal Ontario Museum de Toronto, respectivement.

Avant d'atteindre l'Arctique, je devais traverser le Canada. C'est donc Toronto qui a pris des dispositions avec la Compagnie de la Baie d'Hudson pour que je voyage avec ses brigades des fourrures. C'est également Toronto qui s'est arrangée avec l'Église d'Angleterre pour obtenir la coopération des missions anglicanes le long de notre route à travers le pays des Athapascans. J'ai cru comprendre que le professeur Mayor avait obtenu une aide similaire de la part des missions catholiques romaines, mais je n'en ai jamais connu les détails ; je sais seulement que les Romains se sont montrés aussi serviables et amicaux que les Anglicans.

Je n'ai jamais pensé que ces projets allaient être, en partie, des arrangements pour une étude anthropologique et historique de 54 ans sur le cancer en Alaska et dans le nord du Canada. Ni à aucune des universités, j'en suis sûr. Pourtant, Mayor et Putnam considéraient tous deux que l'un des objectifs de l'ethnologie était d'enregistrer les effets de l'homme blanc et de sa culture sur la santé physique et mentale des autochtones nord-américains sur les terres et dans les maisons desquels leurs universités m'envoyaient.

En 1906, Roderick Macfarlane était l'aîné des scientifiques du pays du fleuve Mackenzie. Il en savait plus que tout autre Blanc vivant à l'époque sur les relations des Esquimaux des rivières Mackenzie et Anderson avec les Athapascans au sud de ceux-ci. Le commissaire en chef de la Compagnie de la Baie d'Hudson à Winnipeg, Clarence Campbell Chipman, a organisé plusieurs conférences avec Macfarlane et a veillé à ce que John Anderson, négociant en chef de la Compagnie dans la section du Mackenzie, me prenne sous son aile. Anderson s'est occupé de moi de Winnipeg à Edmonton et a gardé un œil sur moi pendant deux mois et deux mille milles de voyage en bateau à vapeur, en petit bateau et en portage, en s'arrangeant pour que les missionnaires et les commerçants de fourrures qui se trouvaient sur la route, des hommes de sang écossais, français et indien qui connaissaient les gens et le pays, et dont certains étaient même nés là-bas, m'accordent tout le temps et toute la sympathie possibles.

Mon principal interprète des Indiens de la forêt et de leur pays s'est avéré être le très révérend William Day Reeve (1844-1925), missionnaire auprès des Athapascans depuis 1869 et évêque depuis 1891, qui a voyagé avec nous tout au long du voyage. J'en vins bientôt à partager avec ceux qui l'avaient connu plus longtemps leur sentiment d'admiration et d'affection. Mais ce n'est que lors de mon deuxième voyage sur le Mackenzie, en 1908, que j'ai pleinement apprécié la chance que j'ai eue que ce soit l'évêque Reeve qui m'ait fait découvrir les problèmes de santé et de bien-être des Athapascans.

Fraîchement sorti de l'université, Reeve avait vingt-cinq ans lorsque l'Église d'Angleterre l'affecta à Fort Simpson, métropole du vaste empire des fourrures du Nord de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Le poste possédait une bibliothèque bien choisie et ses archives contenaient les journaux manuscrits des premiers explorateurs du tiers nord du continent, car beaucoup d'entre eux avaient été au service du commerce des fourrures et presque tous avaient un lien quelconque avec la Grande Compagnie. Il y avait également un musée d'histoire naturelle et d'ethnologie du Nord canadien. À partir de Simpson, le commerce des fourrures était régi non seulement vers le nord, le long du Mackenzie, jusqu'à la mer Arctique, mais aussi vers l'ouest, à travers les Rocheuses, en Colombie-Britannique et au Yukon.

Reeve avait passé un ou plusieurs hivers à d'autres endroits que Simpson. Alors qu'il était encore missionnaire, il avait été posté pendant un an à Fort Rae, sur ce bras nord du Grand lac des Esclaves qui s'étend vers le Grand lac de l'Ours ; et il avait passé quelques années près des terres agricoles du sud, à Fort Chipewyan, à l'extrémité ouest du lac Athabaska. Grâce à cette expérience, aux discussions avec les missionnaires et les commerçants qui allaient et venaient sans cesse, et aux lectures qu'il faisait à la bibliothèque de Simpson, l'évêque avait acquis cette compréhension sûre de la nature et de l'histoire du Nord canadien sur laquelle je me suis tant appuyé depuis. Entre mon premier et mon deuxième voyage sur le Mackenzie, il avait été élevé à l'évêché de Toronto, mais le Mackenzie était sa première et permanente affection. Lorsque je l'ai vu pour la dernière fois, à Toronto en 1920, il prenait toujours le pouls du Nord.

En 1906, l'évêque était avec nous de mai à juillet, alors que nous flottions avec le courant vers le nord-ouest depuis Edmonton et le débarcadère d'Athabaska vers la mer Arctique, dérivant parfois à trois milles à l'heure dans des chalands, puis soufflant un peu plus vite sur des bateaux à vapeur chauffés au bois ou traversant des portages à pied. C'était un voyage idéal pour converser, surtout pour ceux qui étaient désireux d'écouter et d'apprendre. L'évêque nous parlait de la terre que nous traversions et des Indiens que nous voyions. À l'occasion, nous l'interrogions, souvent sur les conditions de santé passées et présentes, car les hommes et les femmes que nous voyions étaient parfois pathétiques.

Avant l'arrivée des Européens, pensait l'évêque Reeve, ses Athapascans devaient être parmi les peuples les plus sains du monde. Mais beaucoup d'entre eux sont néanmoins morts jeunes. Lors de l'accouchement, la mortalité était élevée, surtout pour les bébés mais aussi pour les mères. Les accidents étaient nombreux dans l'enfance et la jeunesse, voire tout au long de la vie. Bien que les famines soient rares, l'extermination de petits groupes par la famine était fréquente. Les meurtres se produisaient, mais pas aussi souvent que chez les Blancs. Les femmes qui survivaient à la période de l'accouchement, et leurs contemporains masculins, mouraient plus souvent de vieillesse que de maladie.

Le problème de savoir si la vieillesse s'abat sur les Indiens plus tôt ou plus tard que sur les Blancs, pensait l'évêque, ne pouvait être discuté qu'en fonction de probabilités, car les faits incontestés étaient difficiles à trouver. Il avait lu dans les livres de certains explorateurs et dans certains rapports des premiers commerçants de la Compagnie de la Baie d'Hudson que la vieillesse était censée affliger l'indigène prématurément. Mais lui-même était incapable de voir comment ces écrivains avaient pu découvrir cela, même si leurs interprètes étaient des meilleurs. Car l'idée même de compter les années, de suivre l'âge d'une personne, était étrangère à la pensée autochtone et avait été introduite dans le pays de l'Athapaska par ces mêmes Européens. La seule chose qu'un Indien du fleuve Mackenzie pouvait savoir sur l'âge de quelqu'un, et la seule chose qu'il aurait pu dire à qui que ce soit, c'était que certains de ses voisins étaient plus âgés que d'autres.

Lorsqu'il s'est entretenu avec nous en 1906, l'évêque Reeve avait réfléchi aux questions de santé et de longévité des autochtones du Nord canadien pendant trente-sept ans, à partir de 1869. Au cours des nombreuses heures pendant lesquelles l'évêque nous a fait part de ses connaissances et de ses réflexions, j'ai peu à peu compris comment il classait les maladies et les dérèglements qui, selon lui, provenaient d'Europe et qu'il accusait principalement d'avoir fait passer les Athapascans de la santé à la maladie et d'avoir réduit la population du tiers nord de notre continent de plusieurs millions à moins de cent mille personnes. Son regroupement de ces importations présumées semblait être le suivant :

1. Afflictions bactériennes cataclysmiques qui balayaient indistinctement les robustes et les faibles.

2. Des infections par des germes insidieux auxquels les forts étaient résistants.

3. Des maladies qui ne sont probablement pas dues à un germe fraîchement introduit par les Européens, mais qui ont probablement été causées par un mode de vie délétère introduit depuis l'Europe.

L'évêque Reeve a caractérisé les trois groupes comme suit :

Les maladies à germes cataclysmiques, comme la rougeole, tuaient dès leur première attaque de 50 à 90 % des personnes, même les plus fortes. La mort survenait en un, deux ou plusieurs jours. Des années plus tard, la deuxième épidémie de rougeole tuait peut-être 10 ou 20 % des personnes atteintes, et la suivante n'était fatale que pour quelques-unes. Ainsi, par le biais d'une élimination brutale par des épidémies récurrentes, les quelques Indiens survivants, et leurs descendants, sont devenus presque aussi immunisés contre la rougeole que s'ils avaient été des Blancs.

Les maladies à germes insidieux, comme la tuberculose, ne font d'abord qu'un nombre relativement faible de victimes, mais semblent s'aggraver progressivement au fur et à mesure que les nouvelles générations arrivent. L'évêque considère que cette mortalité croissante pourrait peut-être être due à un affaiblissement de la santé générale sous l'influence de maladies telles que celles qu'il énumère dans sa dernière rubrique :

Les maladies de l'européanisation. Celles-ci comprennent une douzaine de maladies telles que le cancer, le rachitisme, le scorbut et la carie dentaire. L'évêque attribue leur apparition récente chez les Athapascans à l'introduction d'aliments comme le pain et le sucre, et à de nouvelles méthodes de manipulation des aliments comme la conservation des viandes au sel et la surcuisson des aliments frais.

Puisque plusieurs chapitres à venir traitent des expériences des médecins de la frontière à la recherche du cancer, et d'autres maladies de ce groupe - puisque, en effet, le cancer est le sujet central de ce livre - je vais maintenant disposer d'abord, et rapidement, des classifications "cataclysmique" et "insidieux" de l'évêque. Cependant, ce que l'évêque Reeve a dit de la rougeole, la plus mortelle de son groupe de cataclysmes, ressemble beaucoup à ce que j'aurai à rapporter de l'Alaska et du nord-ouest du Canada arctique plus tard ; je vais donc reporter la rougeole aussi et commencer par ce qui a été le deuxième pire fléau, la variole. Au lieu de reprendre ce que l'évêque a raconté, je vais utiliser un classique qui a l'avantage de pouvoir être consulté dans n'importe quelle grande bibliothèque. Je cite l'édition de Joseph Burr Tyrrell du récit de David Thompson (Toronto : Champlain Society, 1916), à partir de la page 321.

Dans une note, Tyrrell indique que " l'entrée de journal non datée " qu'il cite doit être de 1781, car c'est au cours de l'été et de l'automne de cette année-là que l'effroyable maladie a traversé les plaines et atteint la Saskatchewan ". Le groupe de Thompson est allé à l'est jusqu'à York Factory, sur la baie d'Hudson, et s'apprête à retourner à l'ouest, à son propre poste sur la Saskcatchevan :

" ... Nous avons parcouru environ 150 milles sur la rive des collines Eagle, lorsque nous avons vu le premier camp... Lorsque nous nous sommes approchés d'eux, à notre grande surprise, ils avaient des marques de variole... Aucun d'entre nous n'avait la moindre idée de la désolation que cette terrible maladie avait causée jusqu'à ce que nous allions sur la rive du camp et que nous regardions dans les tentes, dans lesquelles beaucoup d'entre eux étaient tous morts, et la puanteur était aussi horrible. Ceux qui restaient avaient dressé leurs tentes à environ 200 verges d'eux et étaient trop faibles pour s'éloigner complètement, ce qu'ils avaient bientôt l'intention de faire ; ils étaient dans un tel état de désespoir et d'abattement qu'ils pouvaient à peine converser avec nous ... . D'après ce que nous avons pu apprendre, les trois cinquièmes étaient morts de cette maladie.... Ils nous informèrent que, pour autant qu'ils le sachent, tous les Indiens étaient dans le même état épouvantable... ".

Ce que l'évêque Reeve a raconté au sujet de la santé et du bien-être des Athapascans, tels qu'ils sont affectés par les maladies infectieuses qui, selon lui, apparaissent parmi les Athapascans, a été imputé par l'évêque à l'introduction d'aliments tels que le pain et le sucre, et à de nouvelles méthodes de manipulation des aliments telles que la conservation des viandes avec du sel et la surcuisson des aliments frais.

Puisque plusieurs chapitres à venir traitent de l'expérience des médecins frontaliers à la recherche du cancer et d'autres maladies de ce groupe - puisque, en effet, le cancer est le sujet central de ce livre - je vais d'abord et rapidement disposer des classifications "cataclysmique" et "insidieuse" de l'évêque. Cependant, ce que l'évêque Reeve a raconté de la rougeole, la plus mortelle de son groupe de cataclysmes, ressemble beaucoup à ce que j'aurai à rapporter de l'Alaska et du nord-ouest du Canada arctique plus tard ; je vais donc reporter la rougeole aussi et commencer par ce qui a pu être la deuxième pire peste, la variole. Au lieu de reconstruire ce que l'évêque a raconté, je vais utiliser un classique qui a l'avantage de pouvoir être consulté dans n'importe quelle grande bibliothèque. Je cite l'édition de Joseph Burr Tyrrell du récit de David Thompson (Toronto : Champlain Society, 1916), à partir de la page 321.

Dans une note, Tyrrell précise que l'" entrée de journal non datée " qu'il cite doit être de 1781, " car c'est à la fin de l'été et à l'automne de cette année-là que l'effroyable maladie a traversé les plaines et atteint la Saskatchewan ". Le groupe de Thompson s'était rendu dans l'est à York Factory, sur la baie d'Hudson, et était sur le point de retourner dans l'ouest, à son propre poste sur la Saskatchewan :

" `. ... nous avons parcouru environ 150 milles en amont de la rivière des collines de l'Aigle, où nous avons vu le premier campement... lorsque nous sommes arrivés à eux, à notre grande surprise, ils avaient des marques de la petite vérole... aucun d'entre nous n'avait la moindre idée de la désolation que cette épouvantable maladie avait causée, jusqu'à ce que nous nous rendions sur la rive du campement et que nous regardions dans les tentes, dans lesquelles beaucoup étaient tous morts, et la puanteur était épouvantable. Ceux qui restaient avaient dressé leurs tentes à environ 200 mètres d'eux et étaient trop faibles pour s'éloigner complètement, ce qu'ils avaient bientôt l'intention de faire ; ils étaient dans un tel état de désespoir et d'abattement qu'ils pouvaient à peine converser avec nous ... . D'après ce que nous avons pu apprendre, les trois cinquièmes étaient morts de cette maladie.... Ils nous informèrent que, pour autant qu'ils le sachent, tous les Indiens étaient dans le même état épouvantable... ".

Ce que l'évêque Reeve a raconté au sujet de la santé et du bien-être des Athapascans, affectés par les maladies infectieuses qu'il croyait être d'origine européenne, a été résumé dans les Indiens officiels du Canada par le Dr Diamond Jenness (Ottawa, 1932), à partir de la page 163 :

"L'indigène [canadien] le plus ambitieux n'a jamais rêvé de créer une tyrannie ou de subvertir la constitution politique établie pour son propre avantage. Les tribus indiennes n'ont donc jamais connu ces révoltes internes qui ont distrait les cités-États de la Grèce antique et fait de nos ancêtres saxons une proie facile pour les envahisseurs danois et normands.

"Ils ne souffraient pas non plus de ces maladies virulentes, la variole et la rougeole, qui ont décimé leurs rangs dans les temps historiques.... Les squelettes des tombes préhistoriques semblent indiquer une population très saine, bien que les faibles qui mouraient en bas âge soient probablement très imparfaitement représentés dans ces restes."

À la page 251, le Dr Jenness parle de la situation quelques siècles plus tard. "De nombreuses tribus acceptent tranquillement l'invasion de leurs territoires, d'autres s'y opposent fermement. Qu'elles aient résisté ou qu'elles se soient soumises, toutes ont payé le même prix fort pour leur contact avec la civilisation, certaines avant même d'avoir rencontré des Européens. Le premier fléau qui les a affligés est la variole, qui les a décimés périodiquement du début du XVIIe siècle jusqu'à la seconde moitié du XIXe siècle. Presque tous les premiers écrivains décrivent ses ravages...

Un historien de la médecine affirme que "le parcours de la variole, depuis son introduction chez les Montagnais dans l'est du Canada jusqu'à ce qu'elle atteigne les tribus les plus à l'ouest, tant au Canada qu'aux États-Unis, ne peut être que trop facilement suivi. Il a laissé derrière lui une piste large et bien tracée. Apparue en 1635 chez les Montagnais, qui habitaient près de Tadoussac sur le bas Saint-Laurent, elle s'est répandue très rapidement du nord au sud, de l'est à l'ouest.... En 1700, la variole s'était répandue sur la moitié du continent, laissant derrière elle une traînée de mort et de dévastation. . . . La maladie a suivi et parfois même dépassé les progrès de l'homme blanc... Elle a joué un rôle important dans la réduction à une simple poignée des tribus autrefois nombreuses. "

Après avoir cité cet extrait de J. J. Hagerty, Four Centuries of Medical History in Canada, le Dr Jenness poursuit :

"La variole est le fléau le plus meurtrier, mais il n'est pas le seul à avoir frappé les aborigènes. Le typhus a emporté un tiers des Micmacs en Acadie en 1746, et l'hiver 1902-3 a détruit toute la population esquimaude de l'île Southampton dans la baie d'Hudson. . . . Les affections pulmonaires, en particulier la tuberculose, ont attaqué les indigènes à une date précoce et ont depuis causé une mortalité élevée. . . .

"Ces maladies, si elles étaient connues en Amérique avant sa découverte par les Européens, étaient certainement très rares, et elles faisaient un bilan plus lourd car les indigènes n'avaient jamais développé la moindre immunité."

Comme nous l'avons dit, l'évêque Reeve considérait que les Européens avaient transmis aux Indiens non seulement des germes mortels mais aussi un mode de vie débilitant ; et il pensait que nous rendions certains de ces germes encore plus mortels, par exemple ceux de la tuberculose, par notre introduction toujours plus persistante d'aliments moins sains et de méthodes de cuisson plus nocives - et par ce qu'il considérait comme nos maisons encore plus mortelles.

L'évêque raconta, avec une admiration en partie amusée mais surtout sérieuse, l'histoire d'un ex-combattant, Marsh, maintenant missionnaire à Hay River sur le Grand Lac des Esclaves. Marsh, disait-il, utilisait le christianisme musclé, si la persuasion ne suffisait pas, pour amener les Indiens à abandonner leurs cabanes de style blanc pour des wigwams indigènes, traînant parfois littéralement les familles dehors et jetant leur équipement dans la neige après eux - essayant ainsi de les empêcher de s'inoculer mutuellement la tuberculose alors qu'ils étaient assis serrés devant un poêle, "faisant cuire du bannock dans une masure alors qu'ils devraient faire rôtir de la viande d'orignal sur un feu de camp dans les bois".

L'évêque Reeve semblait un peu dubitatif quant à la technique héroïque de Marsh lorsqu'elle était utilisée contre une maladie germinale comme la tuberculose. Mais contre un autre groupe de maladies, il était sûr que la vie indigène était une panacée, empêchant ces dérèglements qu'il croyait être causés par une mauvaise alimentation ou par une mauvaise alimentation. Cette douzaine de maladies qu'il considérait comme nutritionnelles. J'examine plus loin sa liste complète, ainsi que quelques ajouts apportés par des missionnaires médicaux de l'Alaska et du Canada. Je vais maintenant en choisir trois, parce qu'en 1906, tout le monde le long du réseau du fleuve Mackenzie en parlait, dans le cadre de ce qu'ils avaient à dire sur la ruée vers l'or du Klondike.

Ils avaient beaucoup à dire, car en 1906, la ruée vers l'or du Yukon et de l'Alaska, la ruée de 1998, n'était plus qu'un souvenir vivace, huit ans auparavant. Il y avait même des vestiges de la horde encore présents, des incompétents pittoresques portant des revolvers qui avaient afflué vers le nord en passant par Edmonton, l'essaim s'amincissant progressivement en aval de la rivière, beaucoup d'entre eux se plaignant bruyamment de maux de dents et certains mourant tranquillement de scorbut. L'évêque résuma cette partie de l'histoire comme suit :

Avant l'arrivée des quatre-vingt-dix-huit, tout le monde le long des rivières des Esclaves et Mackenzie avait au moins entendu parler du mal de dents et du scorbut, et certains connaissaient l'un ou l'autre ou les deux par expérience. Quant au scorbut, il était bien connu que les gens de la Compagnie en souffraient dans les ports maritimes de la baie d'Hudson, où les victuailles étaient cuisinées à l'européenne et où la plupart des aliments provenaient d'Europe par bateau. Dans ces ports maritimes, les épouses indiennes des hommes blancs attrapaient le scorbut presque aussi souvent que les épouses blanches des autres. Mais dans les postes de traite de l'intérieur des terres, où l'on ne mangeait que des aliments de chair et où ils n'étaient pas trop cuits, ni les Blancs ni leurs affiliés indiens n'ont jamais eu le scorbut. Il en était de même pour la carie dentaire - personne ne souffrait de carie dentaire sur le Mackenzie, sauf ceux qui avaient apporté avec eux dans leur bouche une carie provenant d'un endroit comme la baie d'Hudson ou l'Écosse.

Tout dépendait, pensait l'évêque, de la nourriture que l'on mangeait et de la façon dont elle était conservée et cuisinée. Le scorbut se guérissait de lui-même quand on quittait la baie pour l'intérieur des terres. Les dents cariées n'étaient pas exactement guéries par le régime tout en chair des postes de l'intérieur, mais les cavités dentaires cessaient de grossir.

C'est ce que tout le monde croyait autrefois sur le Mackenzie à propos des maux de dents et du scorbut. Beaucoup d'Athapascans n'avaient jamais vu un cas actif de l'une ou l'autre de ces maladies ; mais avec la ruée vers l'or, beaucoup de gens sont arrivés sur les terres à fourrure qui non seulement avaient déjà des dents pourries, mais qui avaient aussi apporté avec eux des quantités d'aliments qui favorisaient le processus de décomposition et qui, comme l'a montré l'événement, produisaient aussi dans le district du Mackenzie le genre de scorbut dont ils avaient entendu parler et dont souffraient les gens de la Compagnie à la baie d'Hudson.

Tout cela faisait partie de la conversation sur le fleuve en 1906 et, dans une moindre mesure, lors de mon deuxième voyage, en 1908. Il y avait des récits humoristiques de dentisterie amateur contre les maux de dents, et des récits loin d'être humoristiques de scorbut par lequel les dents se déchaussaient et finalement tombaient, à l'approche de la mort.

En parlant des Klondikers, tout le monde disait ce que l'évêque avait été le premier à me dire, à savoir qu'en ce qui concerne le scorbut, il valait mieux que les pieds tendres apportent le moins de nourriture avec eux. En effet, les Athapascans ne voulaient pas les voir mourir de faim et ils les nourrissaient de poisson et de gibier frais moyennement cuits, pour le plus grand bien de leur santé et pour éviter complètement le scorbut.