Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Renaissance du livre

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

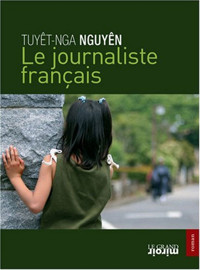

Une grenade qui explose. Un bonze en torche vivante. 1963, Saigon suffoque. Tuyêt aussi, dont les " pourquoi " ne trouvent aucun " parce que ". Mais ça ne fait rien : elle n'a que dix ans. Plus tard, elle comprendra tout. C'est écrit dans le ciel depuis que le ciel existe. Il faut juste attendre. Très vite cependant, elle n'est plus une, mais deux. L'une rêve encore de poussins, l'autre sait qu'il n'y en a plus. La passerelle ? Un monde où réel et imaginaire s'entrelacent, où l'on croise des personnages étranges. Un pays en marche vers son destin, où flotte la douceur d'un sourire, celui du journaliste français, son héros (au fait, ce dernier existe-t-il vraiment ?). Un roman où les questions surgissent, bruyamment ou en silence, à l'image des bombes qui éclatent ou des souffrances qu'on tait. Une histoire douce-amère narrée sur un ton tendre et drôle par une enfant éprise de fous rires, de glace parfumée à la solitude et de métaphores.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 353

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

La présentation de l'éditeur

Une grenade qui explose. Un bonze en torche vivante. 1963, Saigon suffoque. Tuyêt aussi, dont les "pourquoi" ne trouvent aucun "parce que". Mais ça ne fait rien : elle n'a que dix ans. Plus tard, elle comprendra tout. C'est écrit dans le ciel depuis que le ciel existe. Il faut juste attendre.

Très vite cependant, elle n'est plus une, mais deux. L'une rêve encore de poussins, l'autre sait qu'il n'y en a plus. La passerelle ? Un monde où réél et imaginaire s'entrelacent, où l'on croise des personnages étranges. Un pays en marche vers son destin, où flotte la douceur d'un sourire, celui du journaliste français, son héros (au fait, ce dernier existe-t-il vraiment?).

Un roman où les questions surgissent, bruyamment ou en silence, à l'image des bombes qui éclatent ou des souffrances qu'on tait. Une histoire douce-amère narrée sur un ton tendre et drôle par une enfant éprise de fous rires, de glace parfumée à la solitude et de métaphores.

Bébé maquisard dans le Nord Viêt-Nam, Tuyêt-Nga Nguyên grandira dans le Sud à l'ombre d'un autre conflit avant de partir, à dix-huit ans, parfaire ses études en Europe. Elle a habité aux Etats-Unis où elle a participé à l'accueil des premiers boat-people, et en Afrique. Elle vit aujourd'hui à Bruxelles.

Tuyêt-Nga Nguyên

L’explosion a la violence du rugissement d’un dieu en colère. L’air s’emplit d’une fumée bleutée accompagnée d’une odeur de soufre. Un cri retentit : « Luu dan ! luu dan !grenade ! grenade ! » Comme des rets jetés du ciel, la terreur s’abat sur les hommes pris au piège. Ils pleurent, hurlent, prient. Ils s’aplatissent par terre les mains en coque sur la tête, détalent comme des rats sur un navire en perdition. En quelques secondes, le marché, gonflé par l’affluence du dimanche, prend l’allure d’une énorme fourmilière dans laquelle un géant a donné un coup de pied. Tous courent pour leur salut. Nul ne remarque la fillette blottie dans une encoignure. Moi.

Je sais que je devrais aussi fuir, mais j’ai peur de tomber et de me faire piétiner. Réfugiée entre deux échoppes, j’attends. Mon ventre me fait mal, pourtant je ne veux ni pleurer ni crier. À quoi ça sert ? Soudain quelqu’un m’empoigne par le bras.

- Viens !Sortons d’ici ! hurle une voix d’homme en français.

Effrayée, je m’enfonce la tête dans les épaules et me pétrifie. L’homme se penche.

- S’il teplaît,please.

Sa voix s’est adoucie. Pas complètement rassurée pour autant, je lève vers lui un regard méfiant.

- Please,come with me,insiste-t-il.

Ses yeux sont bleus, intensément bleus, extraordinairement bleus. Je n’en ai jamais vu de pareils. Ils me subjuguent.

Il me tire vers lui mais réussit à peine à me faire bouger. Il m’arrache du sol, me plaque contre sa poitrine et commence à courir. Il est grand. Nous émergeons bientôt à l’air libre. Le son strident des sirènes le perce aussitôt. D’abord faible, il enfle, enfle, puis s’arrête net. Du coup, tout le marché cesse de respirer. Le cou tendu, je regarde de toutes mes forces les jeeps qui arrivent en trombe et freinent en bloc, les militaires qui en jaillissent arme au poing, les personnes aux vêtements couverts de sang qu’on charge à la hâte dans une ambulance. Et puis cet homme traîné à terre et jeté aux pieds d’un officier. On le relève, juste assez pour qu’il soit à genoux. D’instinct, je sais qu’il a tué et blessé. Mais lorsque la matraque se lève, je ferme les yeux.

Hors de la foule, l’homme me dépose, me sourit.

- Are you OK ?

- Vous pouvez me parler en français, vous savez, je retrouve ma voix pour lui répondre.

Son sourire s’accentue.

- Je vois que cela va bien. Et qu’est-ce que tu faisais au marché, toute seule ?

- J’achetais des œufs pour Maman parce que ceux ramenés par Chi Hai se sont tous cassés en chemin et qu’elle n’a plus le temps. Chi Hai, c’est notre cuisinière. Et maintenant, à cause de la bombe, tous les autres œufs sont cassés aussi !

Il décide de me raccompagner chez moi et me demande si c’est loin. « Pas trop », je le rassure. « Alors on va marcher », dit-il. Maman m’interdit de suivre les inconnus mais il n’en est plus un pour moi, à présent. Je glisse ma main dans la sienne. La boule dans mon ventre a disparu.

Après quelques pas, je lève la tête.

- Et vous, que faisiez-vous là-bas ?

- Mon métier de journaliste. Tu sais, ces gens qui écrivent dans un journal.

- Vous écrivez quoi ?

- Pour le moment, ce qui se passe dans ton pays…

Je brandis deux doigts sous son nez.

- J’ai deux : un dans le Nord où je suis née et un ici, dans le Sud, où j’ai grandi. Et ils sont séparés par un rideau de fer : le dix-septième parallèle. Maman me l’a dit.

Il s’est penché, comme pour mieux m’entendre. Flattée, je pérore de plus belle :

- Endessous de ce rideau de fer, il y a des tunnels, et au-dessus, de gros avions. Les uns et les autres crachent du feu sur les gens qui se trouvent au milieu.

- C’estun excellent résumé de la situation, dit-il dans un drôle de sourire. Et sais-tu pourquoi il y a ces tunnels, ces avions, et pourquoi ils crachent du feu ?

- Mamandit que c’est à cause de la guerre.

- Elle a expliqué pourquoi il y a la guerre ?

- Non.Elle dit que je comprendrai plus tard.

Le soleil est si chaud que mes cheveux brûlent presque sur mon crâne. Même le vent s’est enfui. À quelques mètres devant nous, une voiturette propose des boissons multicolores dans une vitrine garnie de grands morceaux de glace. Affalé sur un vieux paillasson au pied du tamarinier voisin, le marchand s’évente paresseusement avec un carton Coca-Cola. À notre vue, il saute sur ses pieds.

- Monsieur,bière ? Petite fille, limonade ?

Mes jambes s’arrêtent toutes seules. Le journaliste m’adresse un clin d’œil.

- Pourquoipas ? Nous mourons de soif, n’est-ce pas ma demoiselle ?

Comment fait-il pour deviner ?

Il me hisse sur un tabouret, prend place sur un autre. Il boit sa bière 33 au goulot, je sirote ma menthe à la glace pilée avec une paille. Le liquide froid me rafraîchit et m’emplit de bonheur. Mon air béat l’amuse. Il dit que mon regard pétille comme du champagne. Je ne sais pas ce que c’est mais cela n’a pas d’importance. Le sien, lui fais-je remarquer, est bleu comme la peau du ciel, là-haut.

- « Peau du ciel » ! Quelle image magnifique ! Quel âge as-tu ?

- J’ai dix ans.

- Et comment se fait-il que tu parles si bien le français ?

- Je suis pensionnaire à l’Institution des Sœurs de Saint-Paul. C’est une école où tout le monde doit parler en français, tout le temps. Parfois je désobéis et alors les Sœurs me donnent des lignes à copier, cent lignes : « Je ne dois pas parler en vietnamien à l’école. »

Je balance mes jambes.

- Maisj’écris très vite, vous savez. Je prends même de l’avance et dès que la sœur me punit, je lui donne les feuilles.

Un long sifflement sort de ses lèvres.

- Alors là, tu m’épates ! Et… ça marche ?

- Des foisoui, des fois non. Quand c’est non, je dois recopier devant elle. Parfois le double. Ou alors elle m’envoie au coin.

Je hausse les épaules et aspire un bon coup avec ma paille.

- C’estcomme ça ! C’est la vie !

Il me contemple, perplexe, puis rejette la tête en arrière et part d’un grand éclat de rire. Qui se faufile à travers les branches, qui s’insinue entre les feuilles. Qui monte, monte. En route vers le ciel dans une envolée de moineaux. Je le fixe, ahurie, puis décolle à mon tour, comme une fusée. Mon cœur est à la joie, mon corps est à la fête. Je tressaute, je hoquette, je pleure. Il repart de plus belle. Nous sommes pliés.

Je rirais bien ainsi jusqu’à la nuit.

Il me demande :

- Tupermets que je travaille un peu ?

- Oui.

Il sort une boîte noire de sa grande poche et commence à lui parler :

« Saigon, dimanche 20 avril 1963. Dix heures douze, coup de fil anonyme : dans moins de vingt minutes, une grenade explosera au marché Truong Minh Giang. C’est en plein cœur de la ville. Je saute dans un taxi. Dix heures vingt-huit, la grenade explose. Au milieu de la foule terrorisée, une fillette perdue apparaît dans mon objectif. Je me précipite et la prends dans mes bras. Dix heures quarante-sept, nous sommes tous les deux installés à l’ombre d’un tamarinier, un verre à la main, et nous rions comme des malades. Autour de nous, à cinq cents mètres et quinze minutes de l’attentat, les Saigonnais déambulent en sifflotant. Ici, la vie et la mort se bousculent dans un train d’enfer. Les larmes écrasent les rires et vice-versa. Qui peut dire ce qui se cache derrière ce coin de rue ? ce qui se trame derrière ce sourire ? Comme dit le Bouddha, ne pas savoir est une bénédiction. Stop. »

- C’est ce que vous allez écrire dans votre journal ?

- Quelquechose comme ça, oui… Tu as compris, un peu…?

- Un peu.Mais je comprendrai tout, plus tard.

Il dit doucement :

- Oui,bien sûr.

Je plante mes yeux dans les siens.

- C’est quand, plus tard ?

Il soupire, répond qu’il ne sait pas. Je fais un sort à mon verre et soupire à mon tour : toute la menthe est partie, toute la glace a fondu, c’était fade et tiède à mourir.

Nous descendons de nos tabourets. Il me tend la main, j’y faufile la mienne et nous reprenons notre chemin.

Beaucoup de choses tournent dans ma tête mais ma langue est en panne. La boule est revenue, dans mon cœur cette fois-ci.

Ma maison se dessine. Là-bas. Déjà. Je ne veux pas, je veux continuer à marcher avec lui.

Je traîne les pieds. Il se penche.

- Onest arrivés ?

Je pointe mon index.

- C’est là,en face du grand flamboyant.

- Alors, arrêtons-nous un instant, tu veux bien ?

Comment fait-il pour savoir ?

Je m’arrête et me dandine sur mes jambes.

- Comment t’appelles-tu, petite fille ?

- Tuyêt : t, u, y, ê, t. À l’école, lessœurs m’appellent Claire. Toutes les élèves doivent avoir un prénom français.

Il sort un calepin pour noter. J’en profite pour l’examiner de plus près.

Il me plaît beaucoup, avec sa silhouette grande et mince, ses épais cheveux bruns coupés courts, son nez pas trop long et, surtout, ses mâchoires carrées. C’est très important pour un homme d’avoir des mâchoires carrées car elles dénotent deux qualités essentielles : la volonté et la droiture. Je n’invente rien du tout. Il n’y a qu’à demander aux parents qui cherchent des maris pour leurs filles : les prétendants qui en sont pourvus auront toujours une longueur d’avance sur les autres. Même chose quand il s’agit de trouver des associés pour travailler ensemble. En fait, même chose pour tout et partout. L’affaire est conclue depuis belle lurette et inscrite dans le ciel depuis que leciel existe. Les liseurs de physionomie dignes de ce nom sont absolument d’accord là-dessus.

Il a fini et range son calepin. Lorsqu’il relève les yeux, je remarque que leur couleur a changé et que, de bleu, elle a viré au gris. C’est comme la mer : bleue au soleil et grise sous la tempête. Ça, je peux l’affirmer toute seule parce que j’ai habité à Cap-Saint-Jacques, une ville avec les pieds dans la mer, comme dit Maman.

Peut-être est-il triste, comme moi. Peut-être parce qu’on va se quitter.

Je sais que je dois le remercier et lui dire au revoir, mais ma langue me désobéit.

- Çaveut dire neige… Tuyêt, ça veut dire neige.

Il lisse ma frange.

- C’esttrès joli et cela te va très bien.

J’ai envie que tout s’arrête, tout, sauf le toucher de sa main sur mes cheveux. Que tout disparaisse, tout, sauf lui et moi et le ciel vêtu de bleu et les oiseaux qui chantent. Mais puisque cela n’est pas possible, alors, que tout puisse recommencer, même à distance, même en son absence.

- Votre journal, comment s’appelle-t-il ?

- LeMonde.

- Jel’achèterai !

- Cene sera pas facile. On le trouve difficilement, par ici.

- Pourquoi ?

- Parcequ’il est interdit de le lire.

- Ce quevous écrivez n’est pas juste ?

- Bienau contraire, petite fille, bien au contraire. Cela s’appelle de la censure : les autorités contrôlent l’information et on ne peut lire que ce qui est permis d’être lu. C’est surtout vrai dans les pays en guerre, comme le tien en ce moment.

Son ton s’est fait soudain las, ses épaules s’affaissent. Qu’importe si je ne comprends pas la moitié de ce qu’il dit ; s’il est triste, alors je le suis aussi. Je recommence à me dandiner sur mes jambes, à court de mots.

Il s’accroupit, prend mon visage entre ses mains et m'assure, un ciel de tendresse dans les yeux :

- PetiteNeige, je ne t’oublierai pas.

C’est sa façon de me dire au revoir. Mon regard au fond du sien, toujours gris, je sens que la boule, là-dedans, va éclater. Je respire un grand coup, me dégage brusquement et cours vers la maison. Arrivée devant la porte, je me retourne. Il s’est rapproché du flamboyant. Debout sous les branches en fleur, les mains enfoncées dans les poches, il me sourit doucement. Je crie :

- Moinon plus, je ne vous oublierai pas !

Le dortoir est un bateau à l’ancre de la nuit. L’Autorité a effectué sa dernière ronde depuis longtemps. Il doit être très tard. J’ai refoulé la couverture à mes pieds, pourtant, je transpire encore. Les fenêtres sont grandes ouvertes pour rien. Nulle fraîcheur ne me parvient. La moustiquaire est une prison et je suis sa captive, condamnée à périr de chaleur. De l’autre côté du mur en tulle, accrochées au montant du lit comme chaque samedi, deux sentinelles en tenue blanche veillent. Rythmées par un léger souffle d’air, éclairées par un faible éclat de lune, elles ressemblent à deux fantômes qui chuchotent. Mon geôlier l’ignore : ce sont mes alliées. Avec elles, je m’échappe quand Maman vient me chercher. Mes robes blanches du dimanche, je les ai nommées Vent et Nuage.

Je viens de faire mon choix : demain je vêtirai Nuage.

Demain. Maman viendra peut-être me chercher.

Cela fait une semaine, maintenant.

Je n’ai parlé de notre rencontre à personne.

Dimanche rouge comme la couleur du sang. Dimanche bleu comme la couleur de ses yeux. Je ne veux pas que revienne dans ma tête l’image de l’homme à genoux, de la matraque qui se lève. Je ne veux pas savoir pourquoi cet homme a tué et blessé. Les « pourquoi », ça vient toujours trop tard. Mes paupières descendent sur mes yeux. Tout est noir, noir comme ce monde que je ne comprends pas. Lui, il le comprend sûrement. Est-ce pour cela que son sourire est si doux, presque triste ?

Maman n’était pas là quand je suis rentrée. Chi Hai sursauta à ma vue, resta un siècle à me contempler, les yeux exorbités, courut se prosterner devant le Bouddha et les ancêtres, toucha cent mille fois le sol avec son front en marmonnant des mantras, enfin se releva et m’apprit que Maman était partie à ma recherche. Peu après, Maman est revenue, a crié depuis l’entrée « Tuyêt est-elle là ? Tuyêt est-elle là ? », s’est précipitée pour me serrer dans ses bras. On est restées un bon moment à se balancer d’avant en arrière, sur nos jambes.

Elle disait que c’était grâce au Ciel que je n’ai rien eu, que le Destin a été bon avec notre famille. J’ai répondu « Oui Maman ». Elle a ajouté que les Ancêtres avaient veillé sur moi. J’ai encore répondu « Oui Maman ». L’après-midi, elle m’a emmenée à la pagode brûler des bâtons d’encens et déposer une offrande. À ses côtés, je me suis inclinée. Avec elle, j’ai remercié le Bouddha, le Ciel, le Destin, les Ancêtres. Pendant tout ce temps, debout près d’un flamboyant, les mains dans les poches, un homme me souriait.

À aucun moment, je n’ai parlé de lui à Maman. D’abord, je risquais de me faire gronder pour avoir bavardé et marché dans la rue avec un inconnu. Ensuite, qu’aurais-je pu lui dire ? Quelque chose comme : « Tu sais, lorsque la bombe a explosé, un homme a surgi, m’a sauvée et ramenée à la maison » ? Et puis quoi ? Et puis c’est tout ? Je sais bien que non, je sais bien que ce n’est pas tout, mais le plus important, notre fou rire par exemple, ou sa façon d’être triste, je ne connais pas les mots pour le dire, alors, je n’ai rien dit. À sa question, j’ai simplement répondu que je m’étais cachée dans un coin pour attendre de ne plus avoir peur, après quoi, j’étais rentrée. Il est parfois très difficile de ne pas mentir.

Mais autre chose, aussi, m’a empêchée de parler. C’est comme si ce qui s’était passé n’appartenait qu’à moi et à moi seule. C’est comme si, en glissant ma main dans la sienne, j’avais entrouvert la porte d’un univers dont je ne connaissais encore rien mais que j’aimais déjà et qui me serait à jamais interdit si j’en dévoilais l’existence.

Demain, Maman viendra peut-être me chercher.

Chez moi, je regarderai par la fenêtre.

Dimanche est venu, dimanche est reparti.

À un mois de la fin de son règne, la saison sèche ne desserre pas sa poigne. La nature courbe la tête sous la chaleur. Cette nuit, la lune est allée prendre le frais quelque part, laissant le ciel à la garde des étoiles. Elles me font des clins d’œil. Nous sommes seules dans le Grand Univers.

Bonsoir étoiles, je leur dis, je suis une petite fille, mon nom est Tuyêt, il signifie « neige ». Je n’ai jamais vu la neige sauf dans les livres, des pétales blancs qui descendent du ciel. Dites-moi, connaissez-vous la couleur du chagrin ? Savez-vous d’où il vient ? Elles me répondent sûrement, mais elles sont trop haut, trop loin, je ne les entends pas.

La chapelle de l’école était bondée, ce matin. Le dimanche, les parents peuvent venir assister à la messe. Maman n’est jamais parmi eux. Elle va à la pagode, pas à l’église. Moi, je vais aux deux. Quand je suis à la pagode, je parle au Bouddha, quand je suis à l’église, je parle à Dieu. D’ailleurs, l’encens a le même parfum, chez l’un et chez l’autre.

Là, j’ai parlé à Dieu. Faisons un marché, je lui ai dit : moi, je me tiendrai tranquille pendant toute la messe et toi, tu feras en sorte que Maman m’attende au parloir, tout à l’heure.

Je ferme les yeux. Je suis au cinéma, dans mon cinéma, et je me projette le film de la journée qui vient de s’écouler, d’un dimanche tant attendu. Sur l’écran, les chiffres défilent : 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Maman apparaît. Elle est là, en haut des marches ! Elle me fait un signe de la main. Je vais pouvoir rentrer à la maison et me poster devant la fenêtre. Je pousserai jusqu’au marché s’il le faut. Je m’arrêterai en chemin et demanderai à Coca-Cola, le vendeur de boissons, s’il n’a pas revu le journaliste, l’homme aux yeux bleus qui a ri très fort, vous vous rappelez ? Je fonce vers la salle d’étude pour attendre qu’on vienne m’appeler.

Dieu n’a accepté le marché qu’à moitié : Maman va repartir, sans moi. Trop de choses l’attendent. C’est déjà très bien qu’elle ait pu passer m’embrasser et m’apporter quelques friandises.

- Dans la vie, ma chérie, l’important pour chacun est de faire son devoir, me rappelle-t-elle en se levant. Le mien est de te donner la meilleure instruction et la meilleure éducation possibles, le tien est de bien étudier et de bien écouter afin de devenir une jeune fille bien instruite et bien élevée. Le reste passe après. Tu m’écoutes, Tuyêt ?

- Oui, Maman.

- Tu n’es pas trop triste ?

- chercher dès qu’elle le pourra, qu’on ira au cinéma… Je l'écoute d'une oreille distraite.

De retour dans la salle d’étude, je médite. Tout ce que Maman vient de dire, je le savais déjà. Même que le Reste s’est empli avec plein de choses, ces je-ne-sais-quoi qui ne donnent pas envie de jouer. Elles sont venues doucement et se sont couchées sans bruit. Un jour, elles repartiront. C’est comme ça. Il faut juste attendre. Je lisse les plis de Nuage et me plonge dans un livre mais tout ce que je vois, c’est une silhouette tranquille près d’un flamboyant. Devrait-elle aussi faire partie du Reste ? Mettrait-elle longtemps avant de se coucher ? Finirait-elle par disparaître ? Toutes ces idées me rendent triste.

Julie me pousse du coude, chuchote :

- Qu’est-ce qu’il y a ? Tu as l’air tout drôle.

Julie fait partie des pensionnaires que les parents ne viennent pas chercher tous les dimanches, qu’ils habitent trop loin ou qu’ils aient des choses à faire. Généralement, je peux compter sur l’une ou l’autre pour me tenir compagnie quand je ne sors pas. Ce ne sont pas toujours les mêmes mais qu’importe. En ce moment, pourtant, je préfère qu’on me laisse tranquille.

- Rien !

Elle persiste :

- À quoi tu penses ?

Je grogne :

- À rien !

Elle rétorque :

- C’est pas possible ! On ne peut pas penser à rien ou alors on ne pense pas.

Ah ! On est comme on est, et Julie est Mlle Logique et sa logique me tue et mon cadavre répond :

- Si tu veux savoir, je pense à un homme. Il est très grand, avec des cheveux bruns, des yeux bleus et un sourire très doux. Il m’a sauvé la vie et je ne pourrai plus jamais le revoir !

Elle me contemple, éberluée, puis glousse :

- Tu inventes, c’est ça ?

Je ressuscite pour préserver mon secret :

- Évidemment que j’invente.

L’Autorité se fâche :

- Mesdemoiselles Claire et Julie,vous avez fini de bavarder ?

Julie griffonne sur un bout de papier : « On fait une partie de marelle tout à l’heure ? » Je fais oui de la tête. Je n’en ai pas très envie, mais c’est vrai aussi qu’on n’a pas le temps d’avoir le cafard quand on joue.

Le film continue, sur un dimanche mille fois vécu.

Étude, jeux, apprendre à bien se tenir.

Ne pas courir dans les escaliers, par exemple. Celui qui mène au dortoir, situé au troisième et dernier étage, est fascinant : près de quatre-vingt marches, droit comme un i ; à l’arrivée, une fenêtre grande ouverte sur le ciel. Vu d’en bas, il ressemble à une échelle vers les anges. Julie et moi, on fait la course pour aller se changer avant de sortir dans la cour. Zéro ange pour nous accueillir. À la place, l’Autorité avec ses gros yeux et sa sentence : tout redescendre et remonter posément, comme des petites filles bien élevées.

Après ça, fatalement, il n’est plus question de sauter gentiment à la marelle : il nous faut des sensations fortes. Allez, on va sur les balançoires !

Un coup les jambes pliées, un coup les jambes tendues, nous montons de plus en plus haut. Un coup ma jupe se plaque contre mes cuisses, un coup elle s’ouvre comme une corolle, je monte encore plus haut. Les arbres s’affolent, reculent, s’avancent, mêlent leur chevelure à la mienne.

- Arrête ! Tu vas passer de l’autre côté ! crie Julie.

Je ne réponds pas. Parallèle à la terre et au ciel, je ris.

Un coup de sifflet retentit. Ils retentissent toujours quand je m’amuse. Il paraît que je suis un garçon manqué. Les vraies petites filles, dit l’Autorité, ne sifflent pas, ne louchent pas, ne chahutent pas, ne plein-de-choses-marrantes pas. Dans ma prochaine vie, je serai un vrai garçon.

La sieste expédiée, on hèle les autres pour faire une grande partie de marelle. Sur le ciment de la cour, on dessine les cases à la craie, lance des cailloux, sautille à cloche-pied. Vers cinq heures, les « sorties » commencent à rappliquer, en avance d’une demi-heure sur le règlement. La précaution n’est pas de trop car, sur le chapitre des horaires – comme sur tous les autres chapitres d’ailleurs –, l’Autorité est sans pitié : à cinq heures et demie et pas une minute de plus, les lourdes grilles se ferment, les retardataires reviendront lundi matin et seront privées de visite le mercredi qui suit. En cas de deux retards d’affilée, la sortie du dimanche suivant est supprimée.

Les grandes s’éparpillent par petits groupes pour se raconter leurs secrets. Les petites jouent au ballon prisonnier. J’aime bien jouer au ballon prisonnier. Voilà l’angélus qui sonne. L’Autorité rassemble tout le monde pour la douche, le dîner, la prière du soir.

Le film s’arrête.

Dimanche est terminé.

Il ne reste plus qu’à dormir.

Je suis bien et je ne suis pas bien.

Mes yeux se referment sur un flamboyant.

Nuage et Vent ne risquent pas de se salir de sitôt : elles ne m’ont servi que pour aller à la messe. À peine mises, déjà raccrochées, le moment revient toujours trop vite où elles doivent réintégrer leur prison au parfum de naphtaline. Précieuses et cloîtrées, elles s’y morfondent à attendre le retour du prince Samedi pour s’échapper dans ses bras et s’envoler vers des salles de bal féeriques où elles danseront, plus belles que la lumière, plus heureuses que la terre desséchée lorsque tombent les premières pluies. Trop souvent, elles attendront en vain. Elles sont mes princesses tristes.

Depuis sa visite deux semaines auparavant, Maman n’a plus réapparu. En revanche, elle a envoyé Chi Hai m’apporter des gâteaux aux haricots, des bonbons au gingembre et une lettre. C’est la première fois qu’elle m’écrit. Je dois avoir grandi. D’ailleurs, elle a commencé par « Ma grande fille ». Elle a demandé ensuite si j’ai bien travaillé, c’est-à-dire si ma moyenne a augmenté. « Souviens-toi, ma chérie, il est plus important de gagner contre soi-même que contre les autres. » « Dépassement de soi » que ça s’appelle. Elle a beau m’en parler régulièrement, ce n’est toujours pas très clair dans ma tête et, dépassement pour dépassement, je préfère autant dépasser les filles de ma classe et me trouver parmi les cinq premières. Maman ne se rend pas compte comme c’est difficile : on est quarante et une, cette année ! Le reste de la lettre ne m’apprend rien de nouveau. J’ai déjà compris pourquoi elle s’absente souvent. C’est le pourquoi de ce pourquoi que je ne comprends pas. Cela ne m’affecte même plus : les choses de la guerre me sont devenues, avec le temps, une berceuse dont je connais la mélodie sans comprendre les paroles. Ce sera pour plus tard.

Quelqu’un pourra-t-il me dire quand Plus Tard arrivera ?

Le journaliste ne le peut pas, il l’a reconnu. Mais pourquoi a-t-il soupiré ? Plus Tard serait-il triste ? Alors, qu’il n’arrive jamais, qu’il reste où il est.

J’ai un cafard gros comme l’école. Pas à cause de Maman : elle ne m’oubliera jamais, parce qu’elle est maman. À cause du journaliste. Lui, il m’oubliera sûrement.

Après tout, on ne s’est vus qu’une seule fois, et encore, pendant si peu de temps. Je sais, il m’a dit « je ne t’oublierai pas », avec plein de tendresse dans ses yeux. Mais cela fait un mois déjà. Un mois, c’est long ou c’est court ? Et à supposer qu’il pense toujours à moi, pourquoi n’est-il pas repassé me voir ?

Je sursaute soudain : qui dit qu’il ne l’a pas fait ? qu’il n’a pas attendu en vain, sous le flamboyant ? J’aurais dû lui préciser que je ne sortais pas tous les dimanches. Je ne l’ai pas fait et à présent, il est trop tard car un mois, c’est peut-être très long, après tout, et il ne reviendra plus. On n’attend pas quelqu’un indéfiniment. Nous ne nous reverrons plus jamais et ce sera de ma faute. L’idée me réconforte car elle l’innocente, et il est important qu’il soit innocent. Mais elle n’enlève rien à ma tristesse.

M’a-t-il attendue en vain sous le flamboyant ? Pense-t-il, découragé, que je l’ai oublié ? Oh ! s’il savait.

Je tourne en rond, erre d’une supposition à l’autre, cherche mes réponses dans les nuages qui continuent à voyager, vers je ne sais où, dans le vent qui continue à chanter, pour qui je l’ignore. Impuissante.

Et voilà que la Grande Autorité me convoque !

Les mains croisées sur le bureau, elle me scrute derrière ses lunettes :

- Que se passe-t-il, Mademoiselle Claire ? Il paraît que vous rêvassez beaucoup, ces temps-ci.

Je contemple mes souliers.

Elle attrape mon carnet de classe, le feuillette.

- Vos notes ne s’en portent pas trop mal, cependant. Rien à dire pour le français. En calcul, par contre, des efforts sont nécessaires. Même chose en conduite : 7, ce n’est pas assez.

Alors, il faut que je tombe malade. Le mois passé, j’ai eu 8 : une fièvre m’avait clouée au lit une semaine durant !

- Eh bien, vous êtes muette comme une carpe ! D’habitude, vous avez la langue plutôt bien pendue, non ?

Je lève la tête. La Grande Autorité est une Française dotée d’un nez légèrement busqué, d’une bouche surmontée d’un léger duvet et de prunelles bleues, aussi, quoique chez elle la couleur soit moins intense que chez « lui ».

Je sais ce qu’elle veut entendre.

- Je vous promets de ne plus rêvasser, Ma Mère.

Avec ça, elle devrait s’estimer satisfaite et me laisser partir.

- C’est bien ma fille.

Dans moins d’une minute, je suis dehors. Elle m’examine pendant dix mille minutes, avant de reprendre :

- Claire, ce n’est pas pour vous réprimander que je vous ai convoquée. Vous, les pensionnaires, vous êtes un peu comme mes filles. Alors si quelque chose ne va pas, si vous avez des soucis, un chagrin, ou si vous estimez que l’une ou l’autre sœur est injuste envers vous, il ne faut pas hésiter à venir m’en parler. N’est-ce pas ?

Pourquoi me parle-t-elle si doucement, maintenant ? Bêtement, ma gorge se serre, mais je tiendrai bon : elle ne saura rien.

- Oui, ma Mère.

- Vous avez toujours été une petite fille vive, gaie. Vous chahutez même un peu trop au goût de vos professeurs, mais pour dire la vérité, je préfère qu’une élève soit un peu trop, disons… dynamique, que le contraire. Donc, redevenez comme avant, avec mesure, bien sûr.

Elle sourit.

Je ne l’écoute plus : une idée fantastique vient de m’emporter sur ses ailes.

- Vous pouvez vous en aller, maintenant.

J’atterris dare-dare, fais ma révérence et sors, fébrile : je vais écrire au journaliste. Fin des tourments.Étais-je bête de ne pas y avoir pensé plus tôt !

Je ne connais pas son nom mais bien celui de son journal. « À Monsieur le journaliste du journalLe Monde » sur l’enveloppe, cela devrait suffire au facteur. Reste à poster la lettre. Impossible de passer par l’école. La Grande Autorité la lira, me convoquera de nouveau et essaiera d’en savoir plus. Elle fera ensuite venir Maman qui lira à son tour, qui ne manquera pas de me rappeler à mon devoir et qui, enfin, me fera promettre de ranger le journaliste dans le Reste. J’aurai beau lui affirmer avoir essayé, ce qui est d’ailleurs vrai, elle me parlera du dépassement de soi ou d’autre chose dans le genre. Non, la lettre, je la donnerai à Chi Hai à sa prochaine visite. La pauvre ! Le nombre de fois où elle s’est frappé la poitrine : « Ah, si je n’avais pas cassé les œufs, petite sœur Tuyêt n’aurait pas frôlé la mort ! » Elle serait sûrement contente de pouvoir se rattraper. Et puis, avec elle, aucun danger que mon secret soit percé : Chi Hai ne lit pas le français. Tout ce qu’elle aura à faire, c’est chiper un timbre et une enveloppe à Maman, glisser la lettre à l’intérieur del’enveloppe, coller le timbre au-dessus et jeter le tout dans la boîte.

Je me précipite sur mon cahier, mon porte-plume et mon encrier.

« Monsieur le journaliste,

Je vous écris pour savoir si vous ne m’avez pas oubliée. Vous m’avez ramenée chez moi quand une bombe a explosé au marché, vous vous rappelez ? Maman dit que c’étaient le Bouddha et les ancêtres qui m’ont sauvée. Moi, je savais que c’était vous, mais je n’ai rien dit, ni à elle ni à personne, même pas à Julie, ma meilleure amie. C’est mon secret. Il est beaucoup plus grand que tous les autres et jamais je ne le raconterai parce que c’est un vrai.

Depuis la bombe, je ne suis plus sortie. Maman n’a pas le temps. Elle dit que, pendant la guerre, on ne fait pas toujours ce qu’on veut. Nuage et Vent sont tristes parce que, quand je ne sors pas, elles ne sortent pas non plus : ce sont mes robes du dimanche. Elles sont toutes blanches, c’est obligatoire. J’ai appelé l’une Nuage parce j’aime bien jouer avec les nuages quand je suis seule ou lorsque je n’ai pas envie de lire ou de m’amuser avec les autres. Je me couche alors sur le dos, je les regarde bouger dans le ciel et je me raconte des histoires. Il faut parfois aller très vite car ils peuvent s’étirer et changer rapidement de forme et devenir d’autres personnages. L’autre s’appelle Vent parce que c’est le vent qui fait bouger les nuages. J’aime beaucoup ces deux noms parce que je suis enfermée et qu’ils désignent des choses qui ne le sont pas. Et puis, les nuages sont souvent blancs tandis que le vent, lui, n’a pas de couleur. Il est comme l’air qui sort de nos narines quand on respire : on le sent mais on ne le voit pas. Le vent, c’est quand le ciel respire.

Je dois m’arrêter : l’Autorité a corrigé toutes les copies et va passer entre les rangées pour voir ce qu’on fait. L’Autorité, c’est le nom que je donne aux sœurs qui m’embêtent avec la discipline. Je n’ai pas osé vous demander le vôtre parce qu’on m’a appris à ne pas le faire aux grandes personnes. Seriez-vous fâché si je vous en inventais un ?

Tuyêt

NB. J’ai oublié de vous dire que je ne vous ai pas oublié. »

Je referme le cahier et le cache entre deux autres. On est mardi. D’ici dimanche, j’aurai le temps d’écrire encore.

Un sursaut m’arrache de mon banc. Mon plan n’est pas au point : si Chi Hai ne lit pas le français, elle ne l’écrit pas non plus ! Comment fera-t-elle, alors, pour mettre « À Monsieur le journaliste du journalLe Monde » sur l’enveloppe ? Bien sûr, je peux le faire, mais il faudra qu’elle m’en apporte une, d’abord, et pour ça, elle doit savoir que j’en ai besoin, ce qui veut dire que la lettre ne sera pas postée avant deux semaines, au plus tôt. Ô ciel ! que de tracas quand on est petite…

Je décide de demander à Julie si elle n’a pas une enveloppe à me prêter. À la récré, je cours lui poser la question. Elle arrête de dérouler sa corde à sauter.

- Pour quoi faire ?

Ah ! Mon nez se pointe vers le ciel.

- Pour rien.

- Tu vas mettre rien dans une enveloppe ?

Et elle retourne à sa corde.

Mlle Logique a de nouveau frappé. La mine piteuse, je rumine ma vexation de m’être encore laissé surprendre.

- Julie, j’ai dit, tu crois que 1 + 1 font toujours 2 ?

- Oui.

- Eh ben, ce n’est pas vrai ! La preuve, un papa + une maman ça fait trois, ou quatre, ou six, ou tout ce que tu veux ! Qu’est-ce que tu en dis, hein ?

- Que tu coupes les cheveux en quatre viens on va jouer, m’a-t-elle répondu, sans une virgule et sans lever les yeux de je ne sais plus quoi qu’elle tenait dans sa main.

Passons ! Aujourd’hui, l’affaire est sérieuse et on ne va pas discutailler.

- Alors, t’en as une, ou non ?

- Non.

- C’est malin ! Et pourquoi tu ne l’as pas dit tout de suite ?

Elle rit.

- Mais je sais où tu pourras en trouver.

Je me méfie.

- Où çà ?

- Chez Sœur Thérèse.

Mais oui, bien sûr, triple idiote que je suis ! Et Sœur Thérèse, elle ne va rien me demander, pourquoi ci, pourquoi ça. Elle dira oui ou elle dira non, c’est tout.

Julie rit toujours.

- Elle ne te refuse rien, Sœur Thérèse, tu es son petit chouchou.

Je rougis.

- D’abord on dit chouchoute pour une fille, et ensuite, c’est pas vrai !

Un ricanement se fait entendre dans notre dos.

- Si, c’est vrai, et elle est ta « chouchoute » aussi !

Je reconnais l’accent, soupire, accablée, puis pivote sur mes jambes pour faire face à l’intruse, « Pauline » de son vrai prénom et surnommée « Cèpamôa » par mes soins. « Hi, hi » continue-t-elle, bête comme mes pieds. Je la toise.

- Qu’est-ce que tu fais là ? Tu nous espionnes ou quoi ?

- Pas du tout ! Je ramassais mon ballon.

- C’est ça ! Et ça t’a pris combien de temps pour le ramasser, ton ballon ? Et tes oreilles, elles étaient obligées de traîner et écouter ce qu’on disait, aussi ?

Julie écarquille ses yeux.

- Qu’est-ce qui te prend, Claire ? Pourquoi tu te mets en colère comme ça ?

- Parce que je n’aime pas qu’on m’espionne !

- Dis plutôt que tu n’aimes pas qu’on touche à ta chère Sœur Thérèse, reprend l’autre, goguenarde, sur quoi elle dépose son ballon par terre, ce qui achève de me consterner.

L’histoire est compliquée. Pauline a une dent contre moi. Elle s’est mis dans la tête d’être mon amie mais je ne veux pas.

- Et pourquoi ? s’est-elle écriée.

- Tu le sais très bien, j’ai répondu.

- Tu n’es qu’une prétentieuse ! m’a-t-elle lancé.

- En tout cas, quand je fais des bêtises, je ne cherche pas à me défiler après ! ai-je répliqué en la regardant droit dans les yeux.

Et encore, je n’ai pas tout dit, car non seulement elle se défile mais, en plus, elle n’hésite pas à laisser les autres se faire punir à sa place.

Elle a commencé dès son arrivée, cette année, et d’une façon absolument époustouflante : au premier repas, elle a recraché son riz dans son mouchoir et l’a balancé dans les toilettes. Oh là là ! De mémoire de pensionnaire, jamais je n’avais vu ça. L’Autorité a découvert le topo, a rassemblé les petites pour un interrogatoire et quand est venu son tour, elle a dit : « C’est pas môa », sans même bouger un cil. Résultat, au lieu de notre goûter, on a reçu des lignes à copier : « Je dois respecter la nourriture et ne jamais la jeter », et pas cent fois, deux cents fois ! On a attrapé des crampes partout, à l’estomac parce qu’on avait faim, aux doigts à force de copier et à la langue qu’on tirait en copiant.

Moi, je savais que c’était elle parce qu’au réfectoire les places se distribuent selon l’âge et qu’elle se trouvait dans mon champ de vision, ce jour fatidique. Elle avait attiré mon attention parce qu’elle était une nouvelle, qu’elle portait une très belle robe et qu’elle n’arrêtait pas de tousser dans son mouchoir, d’une façon bizarre et après chaque bouchée. Je l’avais observée et j’avais compris. Après la punition, j’ai été le lui dire. Elle n’a même pas nié, m’a demandé pourquoi je ne l’avais pas dénoncée. Je lui ai répondu que je n’étais pas une rapporteuse. C’est alors qu’elle m’a proposée d’être son amie. J’étais très tentée d’accepter car elle m’avait épatée en faisant quelque chose que jamais je n’aurais même osé imaginer, mais elle n’a pas eu assez de cran pour le reconnaître et ça, ça m’embêtait. Elle m’a expliqué qu’elle était habituée à manger du très bon riz, que celui du pensionnat était si mauvais qu’il lui avait été impossible de l’avaler, qu’elle n’avait pas eu le courage d’avouer parce qu’elle venait d’arriver. Elle paraissait sincère et j’ai dû réfléchir. Après tout, quand on est nouvelle dans une école, on est mal à l’aise déjà rien qu’en se tenant tranquille, alors, après une bêtise pareille ! Et devoir ensuite lever sa main, sortir du rang, se faire réprimander devant tout le monde… Ô ciel ! ça doit être horriblement difficile à faire. Mais tandis que j’hésitais encore, elle a continué son manège, même si ça ne marchait pas à tous les coups. Alors, j’ai dit non et je l’ai appelée Cèpamôa. Elle était très vexée. Ses parents sont riches, plus riches que Maman en tout cas car ils ont une voiture. Elle croule sous les gâteries qu’elle distribue autour d’elle mais je n’ai jamais rien accepté. Tant qu’elle dira : « C’est pas môa ! » alors que c’est elle, je me fiche de ses bonbons, même si parfois j’en meurs d’envie. Julie fait la même chose. Alors, elle est encore plus vexée, la Pauline.

Elle ne comprend rien du tout. Elle ne comprend pas qu’elle se ferait plus de copines en arrêtant de se défiler qu’en offrant ses bonbons, son chocolat et ses chewing-gums,viennent-ils de France, comme elle se plaît à le préciser. Elle ne comprend pas que le surnom que je lui ai donné disparaîtra tout seul le jour où elle ne le méritera plus. En attendant elle m’en veut, ce qui ne l’empêche pas de me tourner autour. C’est bizarre comme attitude, mais après tout, ça la regarde, du moins tant qu’elle ne me cherche pas des puces.

Là, elle est occupée.

- Sœur Thérèse est ta chouchoute parce qu’elle te laisse lire ses livres sans payer. Parce que tu lis sans payer, je le sais ! claironne-t-elle.

Comment a-t-elle fait pour l’apprendre ? Je la regarde, interdite. Elle jubile, aux anges :

- Ose dire le contraire !

Je crâne :

- Et pourquoi je n’oserais pas ? Tu crois que j’ai peur de toi ? J’aime bien Sœur Thérèse, d’accord, mais parce qu’elle est gentille et pas parce qu’elle me laisse lire gratuitement. Voilà !

- C’est ce que tu dis !

- Si tu ne me crois pas, tant pis pour toi. Et d’ailleurs, qu’est-ce que ça peut te faire, hein ? Tu es jalouse ?

- Jalouse, moi ? Ha ! Ha ! Je peux payer, môa ! J’ai pas besoin d’aller faire des risettes et des courbettes, môa !

Le coup est bas. Je l’accuse, le souffle coupé, avant de me reprendre et lui lancer que les risettes et les courbettes, c’est pas mon genre, et qu’elle n’est qu’une menteuse, une méchante menteuse, et que c’est cela, son genre ! Elle devient toute rouge et demande en braillant pourquoi, alors, je suis tout le temps fourrée à la bibliothèque. Je lui riposte que je fais ce que je veux et ajoute que ce n’est pas très malin de nier quelque chose pour se trahir aussitôt : ne vient-elle pas, en effet, de me donner la preuve qu’elle passe son temps à m’espionner ? Au lieu de rentrer sous terre de honte, elle esquive et repart à l’attaque :

- Et dis-moi aussi pourquoi je dois payer et pas toi ?

- Parce que je lis beaucoup.

Les mots à peine lâchés, je me mords la langue.

- C’est une raison ça ? C’est une raison ? persifle-t-elle.