Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

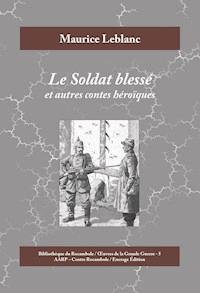

- Herausgeber: Encrage Édition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Œuvres de la Grande Guerre

- Sprache: Französisch

Au front, à l'arrière, le conflit militaire est partout

En mars 1915, le père d'Arsène Lupin est sollicité pour apporter lui aussi sa contribution à la rubrique des contes de guerre du grand quotidien national

Le Journal, et il entame sa série des

Contes héroïques, publiée durant un an.

Dans ces contes, Maurice Leblanc montre comment la guerre a bouleversé les rapports sociaux, les mœurs, les relations interpersonnelles, et remis en question l’égoïsme individuel ou mondain, qui prévalait avant la guerre et qui fut le sujet de nombre de ses propres contes.

Face au drame collectif que constitue la guerre, qui s’installe dans la vie de tous pour longtemps, conduite avec des méthodes nouvelles ancrées dans la durée et la dureté, chacun des personnages réagit de façon inédite en réveillant une part enfouie de vertu, qui s’appelle héroïsme, abnégation, sacrifice, honneur, simplicité, courage. Qu’il ait été criminel, vagabond, infidèle, couard, ou seulement citoyen ordinaire, la guerre fait office de révélateur.

Un roman historique qui permettra d'évaluer les conséquences sociales et psychologiques de la Première Guerre mondiale

EXTRAIT

Vers minuit, on vint frapper à la porte de la petite cellule qu’Yvonne Dalbrecq occupait au troisième étage de l’hôpital.

— Vite ! vite ! madame Yvonne, un convoi de blessés qui arrive !

Elle ne dormait pas. Bien qu’à bout de forces au soir de ses longues journées d’infirmière, si laborieuses et si émouvantes, elle avait encore des insomnies où l’assiégeaient tous les mauvais souvenirs de sa vie brisée ; les trahisons de son mari, les pardons inutiles, les humiliations, et puis, après vingt ans de martyre, la fuite de l’infidèle, de l’infidèle aux cheveux gris qui s’éprenait bêtement d’une fille quelconque.

Depuis six mois c’était fini. Au cœur d’Yvonne il n’y a plus d’amour pour celui qu’elle méprise. Elle ne souffre même plus. Mais parfois, durant les heures où l’on s’oublie à remuer le passé, quel goût d’amertume lui montait aux lèvres !

— Allons, dit-elle en s’habillant, un peu de fatigue encore. Tant mieux !

Sous la blouse d’infirmière, coiffée du bonnet qui encadrait si joliment son doux visage à peine touché par la souffrance, elle descendit dans les anciens parloirs du rez-de-chaussée que l’on avait transformés en lavabos. L’un d’eux lui était réservé. Une demi-douzaine de soldats s’y trouvaient déjà étendus sur des matelas, et les deux infirmiers de service commençaient à les dévêtir et à les laver, avant qu’ils ne fussent conduits dans les salles de visite.

A PROPOS DE L'AUTEUR

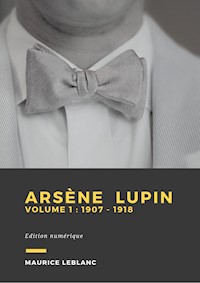

Maurice Leblanc est né en 1864 et mort en 1941. Mondialement connu pour être le père d'Arsène Lupin, le genre de prédilection de Maurice Leblanc fut le roman policier et d'aventures. Repéré par Jules Renard et Alphonse Daudet, il a inspiré de nombreux écrivains, notamment Gaston Leroux et les auteurs de Fantômas.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 115

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cet ouvrage est proposé dans le cadre des ressources du Centre Rocambole accessible par Internet à l’adresse :

www.lerocambole.net

Edition électronique réalisée avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Picardie

Bibliothèque du Rocambole

Œuvres de la Grande Guerre - 5

collection dirigée par Alfu

Maurice Leblanc

Le Soldat blessé

et autres contes héroïques

1915-16

AARP — Centre Rocambole

Encrageédition

© 2013

ISBN 978-2-36058-910-4

Avertissement

de Philippe Nivet

Professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Picardie

Directeur du Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits

Pendant la Première Guerre mondiale, la diffusion de la culture de guerre passe par différents vecteurs : la presse enfantine, à l’image du journal Fillette, la presse illustrée, comme L’Illustration ou Le Miroir, ou les estampes, à l’exemple de celles de Jean-Louis Forain.

Le roman populaire, souvent publié d’abord en feuilleton, participe également de cette diffusion.

Exemple notoire : dans L’Eclat d’obus, roman de Maurice Leblanc, initialement publié dans les colonnes du Journal en 47 feuilletons quotidiens à l’automne 1915, on trouve ainsi de multiples dénonciations de la « guerre à l’allemande », marquée par les violations du droit des gens : « Assassiner et espionner, c’est pour [les Allemands] des formes naturelles et permises de guerre, et d’une guerre qu’ils avaient commencée en pleine période de paix ». Guillaume II y est présenté comme « le plus grand criminel qui se pût imaginer », tandis que les actes commis par les soldats allemands lors de l’invasion y sont résumés de manière saisissante : « Partout, c’était la dévastation stupide et l’anéantissement irraisonné. Partout, l’incendie et le pillage, et la mort. Otages fusillés, femmes assassinées bêtement, pour le plaisir. Eglises, châteaux, maisons de riches et masures de pauvres, il ne restait plus rien. Les ruines elles-mêmes avaient été détruites et les cadavres torturés ».

Si son insertion, en 1923, dans la série des Arsène Lupin a donné à ce roman une audience particulière, les thématiques qu’il développe se retrouvent dans d’autres textes de Maurice Leblanc et dans ceux de la plupart des auteurs populaires du temps, depuis Gaston Leroux jusqu’à Delly, en passant par Jules Chancel ou les auteurs des brochures de la collection « Patrie », tel Gustave Le Rouge ou Léon Groc.

Encrage Edition et le Centre Rocambole (centre de ressources international fondé par l’Association des Amis du Roman Populaire) ont la judicieuse idée d’exhumer ces documents et de les republier dans cette période marquée par la célébration du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Le lecteur de ce début du XXIe siècle y verra comment étaient célébrés les soldats français, héroïques quels que soient leur âge et leur parcours antérieur, dénoncés les espions travaillant de longue date au profit de l’Allemagne et condamnées les atrocités de l’invasion. C’est toute une culture de guerre, assimilée par certains à un « bourrage de crâne », que l’on retrouve.

Préface

de Jean-Luc Buard

Maurice Leblanc et les contes de guerre du Journal (1915-1916)

Le 2 août 1914, les journaux quotidiens interrompirent leurs feuilletons en cours, « provisoirement », jusqu’à la fin des hostilités. On pensait que le conflit allait se terminer en quelques jours ou quelques semaines. On dut vite déchanter, suite aux sérieux revers du premier mois. A l’automne 1914, il fallut bien se rendre à l’évidence : la situation de guerre s’installait durablement. Les journaux quotidiens reprirent alors leurs feuilletons interrompus, ou en lancèrent de nouveaux, des « romans de guerre », appelés encore romans patriotiques ou d’actualité.

Parallèlement, la rubrique des contes quotidiens reparaissait selon une fréquence plus ou moins régulière, se mettant à publier des « contes de guerre ».

Le quotidien populaire Le Journal, l’un des quatre ou cinq plus importants de cette époque, fut le premier, avec Le Matin, à s’adapter à la nouvelle donne littéraire. Il s’agissait de demander à ses écrivains, conteurs, romanciers habituels, de participer à « l’effort de guerre » à leur manière et avec leurs armes, la plume et l’imagination, par le feuilleton et par le conte.

La rubrique des contes ayant repris son rythme à peu près quotidien, toute l’équipe des écrivains du Journal se mit à la tâche : Jean Ajalbert, Frédéric Boutet, Jacques Constant, Lucie Delarue-Mardrus (séries « Récits de la guerre », « Profils de guerre »), Charles Derennes, Régis Gigoux, Edmond Haraucourt, Abel Hermant (série hebdomadaire Heures de guerre de la famille Valadier), Charles-Henry Hirsch (série « Récits de la guerre », dès août 1914), Léon Lafage, Jeanne Landre, René Le Coeur, Maurice Level (Le 124, 17 août 1914, Mulot malade, 26 novembre 1914, La Salve, 13 décembre 1914), Paul Margueritte, Camille Mauclair, Pierre Mille (L’Espion, 25 novembre 1914), Francis de Miomandre, Charles Müller, Annie de Pène, Michel Provins (qui, fidèle à son habitude, crée une série d’inspiration rétrospective, « Celles d’avant… », car on ne saurait effacer totalement l’« avant-guerre »), Jean Reibrach, J.-H. Rosny aîné, Robert Scheffer, Pierre Valdagne, etc. Parfois l’on voit paraître un nom plus rare comme Fred Maël (La Mascotte de l’Aboukir, 26 février 1915, série « Nos marins ») ou Valentin Mandelstamm (En batterie, 13 janvier 1915, série « Contes de la guerre russe »), tandis que Cami publiait sa série comique Le Poilu aux mille trucs.

Maurice Leblanc était lui aussi un collaborateur attitré du quotidien. Il y avait débuté en décembre 1897 avec une première série de 38 contes jusqu’en mars 1899, puis un conte isolé en août 19001. En 1909, après une longue absence, il publie un curieux article où il dévoile ses procédés d’invention littéraire, lors du lancement de son nouveau roman L’Aiguille creuse2, prélude à son engagement comme feuilletoniste à part entière en 1910, pour la publication d’une série de nouvelles aventures d’Arsène Lupin commençant avec son roman 813.

En mars 1915, il est sollicité pour apporter lui aussi sa contribution à la rubrique des contes de guerre, et il entame sa série des Contes héroïques, publiée durant un an.

Dans ces contes, Maurice Leblanc montre comment la guerre a bouleversé les rapports sociaux, les mœurs, les relations interpersonnelles, et remis en question l’égoïsme individuel ou mondain, qui prévalait avant la guerre et qui fut le sujet de nombre de ses propres contes.

Face au drame collectif que constitue la guerre, qui s’installe dans la vie de tous pour longtemps, conduite avec des méthodes nouvelles ancrées dans la durée et la dureté, chacun des personnages réagit de façon inédite en réveillant une part enfouie de vertu, qui s’appelle héroïsme, abnégation, sacrifice, honneur, simplicité, courage. Qu’il ait été criminel, vagabond, infidèle, couard, ou seulement citoyen ordinaire, la guerre fait office de révélateur.

Au fil des textes, on voit cette guerre s’installer dans le quotidien des civils de l’arrière et des combattants du front. Le symbole de ce provisoire qui s’ancre dans la permanence, c’est la tranchée. Celle-ci n’est pas présente d’emblée dans les récits. Il n’y a pas de tranchée dans Le Portefeuille — cette scène d’escarmouche entre deux soldats français et un détachement allemand pourrait dater de la guerre précédente, celle de 1870, avec ses uhlans — ni dans Sainte Blandine, où le héros, parti de la frontière belge jusqu’à Reims, se promène à travers les lignes des Allemands envahissant la France. Nous sommes encore dans les débuts de la guerre, l’invasion, les mouvements de troupe, de l’été 14.

Les contes reflètent diverses thématiques liées à la guerre, comme l’espionnage allemand (Le Coup de fusil) et aussi le souvenir de la guerre de 1870 (Ici reposent…). La correspondance, la lettre, la communication entre les personnages (ceux du front, coupés de ceux de l’arrière) jouent un rôle important. Les relations hiérarchiques entre le soldat et son supérieur font l’objet de diverses variations narratives sur leurs rapports de paternalisme bon enfant.

L’on voit poindre, dans certains contes, des souvenirs de l’insouciance mondaine ou morale des contes d’avant-guerre, modifiée et transformée par le contexte : ainsi les situations d’indifférence entre époux amenant au refus de la procréation (La Lettre d’adieu), ou à l’adultère (Le Soldat blessé) sont-elles reconsidérées au travers de la situation nouvelle créée par le conflit.

Signalons, parmi d’autres réussites, des récits comme Grand premier rôle, qui met en scène de manière magistrale la thématique du mélodrame… Morituri, où une jeune fille revient dans le château qu’elle habitait, et qui fut vaillamment défendu par un détachement de soldats français, dont plusieurs sont enterrés dans le parc… Un récit au symbolisme aigu (le soldat français gardien de la pureté de la jeune fille française jusqu’à la mort) voire délirant (sa virginité garantie par des scellés rouges sur la porte de sa chambre d’enfant !)… Nonoche, où un soldat rend visite à sa femme à son insu et découvre un petit être qu’il ne connaît pas, né entre-temps, leur enfant… Ou bien Ici reposent…, déjà cité, poignant rappel de la guerre de 1870.

Il y a dans chacun de ces textes une idée, un aperçu, un sentiment de grandeur simple et d’émotion qui fait mouche, et qui signale un conteur expérimenté, Maurice Leblanc, maître d’une inspiration nouvelle pour lui, que l’on découvre dans ces récits jusqu’à présent totalement inconnus.

1Voirbibliographie dansLe Rocambolen°61 (hiver 2012).

2Rééditédansle Rocambolen°61,op. cit.

1.Le Soldat blessé

Vers minuit, on vint frapper à la porte de la petite cellule qu’Yvonne Dalbrecq occupait au troisième étage de l’hôpital.

— Vite ! vite ! madame Yvonne, un convoi de blessés qui arrive !

Elle ne dormait pas. Bien qu’à bout de forces au soir de ses longues journées d’infirmière, si laborieuses et si émouvantes, elle avait encore des insomnies où l’assiégeaient tous les mauvais souvenirs de sa vie brisée ; les trahisons de son mari, les pardons inutiles, les humiliations, et puis, après vingt ans de martyre, la fuite de l’infidèle, de l’infidèle aux cheveux gris qui s’éprenait bêtement d’une fille quelconque.

Depuis six mois c’était fini. Au cœur d’Yvonne il n’y a plus d’amour pour celui qu’elle méprise. Elle ne souffre même plus. Mais parfois, durant les heures où l’on s’oublie à remuer le passé, quel goût d’amertume lui montait aux lèvres !

— Allons, dit-elle en s’habillant, un peu de fatigue encore. Tant mieux !

Sous la blouse d’infirmière, coiffée du bonnet qui encadrait si joliment son doux visage à peine touché par la souffrance, elle descendit dans les anciens parloirs du rez-de-chaussée que l’on avait transformés en lavabos. L’un d’eux lui était réservé. Une demi-douzaine de soldats s’y trouvaient déjà étendus sur des matelas, et les deux infirmiers de service commençaient à les dévêtir et à les laver, avant qu’ils ne fussent conduits dans les salles de visite.

Yvonne se mit à l’œuvre. L’eau chaude coula sur les jambes épuisées, sur les épaules et les bras meurtris. Avec une adresse infinie elle évitait tout geste qui eût pu déranger les pansements. Et puis ce fut le linge bien frais, si blanc, et qui fleurait si bon la lavande.

Cinq blessés partirent ainsi, accompagnés ou portés par les aides. Il n’en restait plus qu’un, qui ne bougeait pas du divan de cuir où on l’avait couché. Les infirmiers avaient prévenu Yvonne :

— Celui-là, madame Yvonne, il paraît qu’il s’est battu comme un lion. Il était enragé. Résultat : deux citations, la médaille… et quatre blessures. Réveillez-le, madame Yvonne, nous revenons tout de suite.

Une fois seule, Yvonne se pencha sur le blessé. Il dormait, le visage sous une serviette.

Elle le toucha légèrement à l’épaule.

— Vous est-il possible de vous lever, mon ami ?

Au bout de quelques secondes il fit un effort qui lui arracha une plainte, et elle dit aussitôt :

— Non, ce n’est pas la peine… Attendez…

Mais l’homme eut un sursaut. Il écarta la serviette et se dressa brusquement.

Yvonne reconnut son mari.

Comment put-elle le reconnaître ?… Hâve, livide, si maigre qu’il lui parut démesurément grandi, la figure semée de poils blancs, les yeux brûlés de fièvre, le front bandé, un pansement de ouate autour du cou, un bras en écharpe, le pied gauche enveloppé de linge… Il était atroce et magnifique. Quant à l’uniforme, des haillons, qui semblaient ne tenir entre eux que par les plaques de boue séchée dont ils étaient recouverts.

Vision formidable et sublime ! Beauté surhumaine de tout ce qui est l’audace guerrière, l’abnégation, le mépris du danger et de la mort…

Elle murmura d’une voix tremblante :

— Tu t’es engagé ?

— Oui, dit-il. Pas tout de suite, mais quand ils ont approché de Paris, j’ai senti que je ne pourrais plus vivre…

— Il paraît que tu t’es bien battu.

— Pas mieux qu’un autre. Seulement j’ai eu de la chance.

De quelle chance parlait-il ? La chance d’avoir reçu quatre blessures ?

Ils demeurèrent silencieux, bouleversés par cette rencontre qui les montrait l’un à l’autre sous un aspect si imprévu, tous deux habillés de leurs vêtements de guerre.

Il prononça :

— Je te demande pardon, Yvonne.

— Oh ! non, non, s’écria-t-elle, révoltée, tu n’as pas à me demander pardon ! Est-ce que j’ai quelque chose à te pardonner ?

Ah ! ses petites déceptions de femme, ses jalousies, ses larmes, comme tout cela lui semblait mesquin en face de cet homme ravagé de blessures ! Il avait menti. Il avait trahi ? Mon Dieu, qu’est-ce que tout cela signifiait ? Ce qui importe c’est qu’aux grandes heures tragiques on sache faire son devoir. Et de quelle façon splendide il avait fait le sien !