28,99 €

Mehr erfahren.

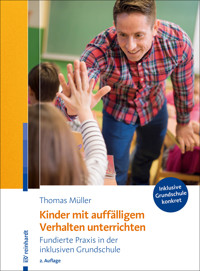

- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Deutsch

Lernen mit Lernleitern ist ein Konzept, das der wachsenden Heterogenität im Klassenzimmer begegnet und für sämtliche Schulformen und Fächer anwendbar ist. Besonders gestaltete Lernpläne führen die Schülerinnen und Schüler dabei durch abwechslungsreiche Aktivitäten, die sie selbstbestimmt in unterschiedlichen Sozialformen im Unterricht bearbeiten. Dieses Praxisbuch gibt einen detaillierten Einblick in das "System Lernleitern" und behandelt die Begleitung von Lernenden in selbstregulierten Lernumgebungen. Ausgewählte Lernleitern aus den Bereichen Grundstufe bis Sekundarstufe II sowie verschiedenen Fächern demonstrieren die Integration des Konzepts in die Schulpraxis. Die im Onlinematerial bereitgestellten Kopiervorlagen unterstützen Lehrkräfte bei der Entwicklung eigener Lernleiterarrangements.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 159

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Prof. Dr. Thomas Müller lehrt und forscht als Akademischer Direktor am Lehrstuhl Pädagogik bei Verhaltensstörungen an der Universität Würzburg. Seine Arbeitsschwerpunkte sind pädagogische Beziehungen, Kinderarmut in pädagogischer Perspektive, Erziehung unter erschwerten Bedingungen und Unterricht mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen.

Theresa Schaller arbeitet als Lehrerin, Dozentin und Beraterin in nationalen und internationalen Schulentwicklungsprojekten mit dem Schwerpunk System Lernleitern und adaptive Lernumgebungen.

Ruth Würzle ist Pädagogin, Künstlerin und Beraterin in unterschiedlichen Schulentwicklungsprojekten (z. B. Entwicklung von mobilen Schulen mit dem System Lernleitern sowie Ausbildung von lokalen Lehrkräften in Nord-Kenia).

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-497-03254-9 (Print)

ISBN 978-3-497-61891-0 (PDF-E-Book)

ISBN 978-3-497-61892-7 (EPUB)

© 2024 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München

Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i. S.v. § 44b UrhG einschließlich Einspeisung / Nutzung in KI-Systemen ausdrücklich vor.

Printed in EU

Cover und Marginalien: Illustrationen der AutorInnen

Satz: ew print & medien service gmbh

Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München

Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung

2 Leben und Lernen in Verbundenheit

2.1 Verbunden mit sich selbst und über sich hinaus

2.2 Verbunden mit anderen und anderem

2.3 Verbunden mit der Welt

3 Verbunden im Lernen: Kernelemente des Systems Lernleitern

3.1 Lernleiter

3.2 Milestones

3.3 Aktivitäten

3.4 Symbolsystem

3.5 Lernraum

3.6 Sozialformen

3.7 Hilfesystem

3.8 Planung, Reflexion, Feedback und Dokumentation

3.9 Rollen und Aufgaben

3.10 Lernzeit

4 Verbunden in Bildungspartnerschaften: Entwicklungs-, Implementierungs- und Evaluationswege

4.1 Phasen der Einarbeitung in das System Lernleitern

4.2 Entwicklungswege und Beispiele von Lernleitern

4.3 Erstellung und Erprobung von Milestones

5 Verbunden in der Praxis: Beispiele von Lernleitern

5.1 Lernleiter Lesen und Schreiben – Grundschulstufe

5.2 Lernleiter Arithmetik – Grundschulstufe Förderschule

5.3 Lernleiter Umweltbewusstsein – ab Sekundarstufe I

6 Verbindungen wirken: Effekte der Arbeit mit Lernleitern

6.1 Lernleitersysteme und ihre Effektivität

6.2 Lernleitersysteme – wissenschaftliche Zugänge zur Wirksamkeit

7 Leben und Lernen in Verbundenheit – ein Ausblick

Literatur

Abbildungsverzeichnis

Anhang: Online Material

Sachregister

Online-Material

Das umfangreiche Online-Material steht auf der Homepage des Ernst-Reinhardt-Verlags unter www.reinhardt-verlag.de zum Download bereit. Das Online-Material ist passwortgeschützt, das Passwort zum Öffnen der Dateien finden Sie vor dem Literaturverzeichnis.

1. Einleitung

Kinder und Jugendliche sind aktuell vor zahlreiche Herausforderungen gestellt. Auch wenn dies für jede Generation galt, ist die Komplexität der zu lösenden Aufgaben überaus groß: Kriege und Krisenherde werden weltweit nicht weniger. Menschen verlieren darüber ihre Heimat und müssen fliehen. Und auch die Folgen des Klimawandels zwingen mehr und mehr Menschen zur Flucht, weil sie Opfer von Naturkatastrophen werden oder aber keine Lebensgrundlagen mehr vorfinden. Auch in Deutschland und den sogenannten Ländern des Westens, denen es angesichts der hier angerissenen Problemkomplexe sehr gut geht, sind die Herausforderungen groß. Nicht nur, dass sie Problemlagen miterzeugen, sie müssen sich auch ihrer Bewältigung stellen und Lösungen für eine sozial gerechte Gesellschaft finden.

Auf der pädagogischen Seite sind diese Herausforderungen durchaus zu spüren und werden flankiert von eigenen Problematiken: So leiden Kinder und Jugendliche teils beträchtlich unter den Nachwirkungen der Corona-Pandemie, knapp drei Millionen Kinder und Jugendliche leben in Deutschland in Armut – trotz eines wachsenden Bruttosozialprodukts. Diese Kinder und Jugendlichen sind erheblich von Erfahrungen des Ausschlusses, der sozialen Benachteiligung, von Ohnmacht und Entwürdigung betroffen. Hinzu kommen geflüchtete Kinder und Jugendliche, die die deutsche Sprache lernen müssen, die aber bisweilen auch unter posttraumatischen Belastungen leiden. Dies trifft auf eine schulische Situation, die von einem eklatanten Lehrkräftemangel gekennzeichnet ist und die zugleich Kinder und Jugendliche dazu anleiten will, sich all diesen Zukunftsaufgaben stellen zu können. Dazu zählt auch, ein inklusives Schulsystem zu realisieren und den individuellen Lern- und Förderbedarfen möglichst aller Kinder und Jugendlicher gerecht zu werden. Während auf der einen Seite der bildungspolitische Ruf nach Individualisierung lauter wird, sehen sich Schulen bei allem Bemühen um Individualisierung zugleich zunehmenden Standardisierungsforderungen ausgesetzt – ebenfalls bildungspolitisch motiviert. In der Praxis führt dies immer wieder zu einem Spagat, der Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler zu zerreißen droht. Auf der einen Seite sollen alle möglichst individuell entlang ihrer Stärken ressourcenorientiert gefördert und in ihrem Lernen begleitet werden und auf der anderen Seite sollen alle zur gleichen Zeit die gleichen Leistungserwartungen erfüllen, die in verschiedenen Tests und Vergleichsaufgaben abgeprüft werden.

Zumindest auf die Fragen nach Methoden für einen möglichst individualisierten Unterricht kann das Lernen mit Lernleitern und die damit verbundene Konstruktion von Lernleitersystemen eine Antwort geben. Ein Unterricht, welcher der Heterogenität aller Kinder und Jugendlicher gerecht werden kann und sie dennoch nicht zu Einzelkämpfern werden lässt, sondern auch ihre soziale und emotionale Verbundenheit achtet, wird mit dem System Lernleitern möglich.

Die Mitte der 1980er Jahre begonnene methodische Entwicklung für indische Landschulen stand vor ähnlichen Herausforderungen, nämlich der Frage, wie sich den heterogenen Lernvoraussetzungen der Kinder eines Dorfes mit einfachen Mitteln methodisch begegnen lässt. Das Lernen mit Lernleitern ist nach seinen Anfängen in Indien seit Beginn des neuen Jahrtausends auch in Deutschland zunehmend bekannt geworden und hat zu zahlreichen Erprobungen in verschiedenen deutschen Schularten geführt. Dort, wo über Erprobungen und Versuche einzelner Lehrkräfte hinaus größere, komplexere Lernleiteranlagen und -systeme entstanden sind, berichten Lehrkräfte einstimmig begeistert von den beobachtbaren Entwicklungsschritten der einzelnen Kinder und Jugendlichen, aber auch von der Qualität des Lernens und der gegenseitigen Unterstützung in den Klassen und Lerngemeinschaften selbst. Sie berichten jedoch auch von der Anstrengung, die es mit sich bringt, Fragen des individuellen und zugleich gemeinsamen Lernens von Kindern und Jugendlichen ernsthaft zu begegnen und infolge Lernleitersysteme zu entwickeln.

Das hier vorliegende Buch will diese Prozesse aufzeigen und zugleich Lehrkräfte dazu ermutigen, diese Anstrengungen auf sich zu nehmen. Die gesellschaftlichen Aufgaben, auf die Schulen Kinder und Jugendliche im 21. Jahrhundert vorzubereiten haben, sind vielfältig, komplex und herausfordernd. Sie sind diese Anstrengung nicht nur wert, sondern es liegt darin auch eine Verantwortung den nachfolgenden Generationen gegenüber. Zugleich entwickeln sich dadurch Erfahrungen der Verbundenheit auf verschiedenen Ebenen: das individuelle Lernen bei gleichzeitiger Verbundenheit von Lernenden, das Verbunden-Sein von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern als Lerngemeinschaft, das Verbunden-Sein von Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam ein Anliegen teilen und sich um dessen Realisierung mühen. Das Verbunden-Sein der Schule als einer kleinen Gemeinschaft mit der Gesellschaft als einer Gemeinschaft im Großen.

Diese Verbindungen im Lernen und Leben legt das vorliegende Buch als pädagogische Leitidee zugrunde (Kapitel 2) und zeigt auf, aus welchen Kernelementen das System Lernleitern besteht (Kapitel 3). Es beschreibt, wie daraus Entwicklungs-, Implementierungs- und Evaluationswege von Lernleitern in Deutschland entstanden sind. Insbesondere verschiedene Bildungspartnerschaften von Schulen, Universitäten und einzelnen Personen in ihrer Verbundenheit stehen dabei im Fokus und zeigen auf, welche Wege bestehen, das Lernen mit Lernleitern zu realisieren (Kapitel 4). Folgerichtig geht es auch um Beispiele bereits existierender Lernleitersysteme in verschiedenen Schularten und –stufen (Kapitel 5). Wie der Lernweg über eine Lernleiter wirkt und welche Effekte er auf Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte hat, ist das Thema eines weiteren Kapitels (Kapitel 6). Dabei wird auch deutlich, dass das Lernen mit Lernleitern keine Lösung all der hier aufgeworfenen Herausforderungen darstellt, wohl aber eine kluge Antwort geben kann. Ein Anhang mit zahlreichen Vorlagen und Materialien will Lehrkräfte und Schulen dazu anregen, sich auf der Basis von Lernleitern mit den Lernprozessen der ihnen anvertrauten Kinder und Jugendlichen ebenso zu befassen, wie auch mit den eigenen als Teil einer schulischen Gemeinschaft. Mögen daraus zahlreiche Verbindungen erwachsen.

Thomas Müller, Theresa Schaller und Ruth Würzle

im Februar 2024

2. Leben und Lernen in Verbundenheit

2.1. Verbunden mit sich selbst und über sich hinaus

„Die Bildungs- und Erziehungseinrichtungen müssen den Schülern und den Erziehenden helfen, sich auf natürliche Weise zu entfalten. Dieses Aufblühen ist wirklich sehr wichtig, da sonst Erziehung und Bildung ein mechanischer Prozess bleiben…“ (Krishnamurti 1978, zit. in 2022, 12).

Alles menschliche Leben beginnt mit Verbindungen und führt in der Schwangerschaft in eine Verbundenheit zwischen Kind und Mutter – verbunden durch die Nabelschnur. Mit der Entbindung und dem Durchtrennen der Nabelschnur entsteht für jedes Kind dann eine lebenslang währende, wenn auch sich verändernde Aufgabe: sich immer wieder neu mit sich selbst, mit anderen und der Welt zu verbinden. Und für die Eltern gilt, dem Kind so viel Sicherheit zu vermitteln, dass es sich immer wieder entbinden, die Welt entdecken und das eigene Leben zunehmend selbst gestalten kann. Vermutlich bedeutet Elternschaft nichts anderes, als immer wieder neu zu entbinden. Dass dies nicht immer oder nur in Teilen gelingt, Verbindungsversuche auch von Brüchen und Widersprüchen geprägt sind, davon zeugen zahlreiche Verstrickungen und Verflechtung im Leben eines jeden Menschen.

Bereits von Geburt an ist die „Feinfühligkeit“ (Ainsworth & Salter 1978), mit der Eltern ihren Kindern begegnen, ein wesentlicher Faktor dafür, wie diese auf andere Menschen zugehen und die Welt entdecken können. Das richtige Maß von Halten und Loslassen ist dafür wesentlich verantwortlich, aber auch, inwieweit Kinder die Welt als einen Resonanzraum erfahren, in welchem Beziehungen gestiftet werden. Für das schulische Lernen stellt dies Lehrkräfte vor die Aufgabe, gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern die Welt zum Sprechen und „zum Klingen“ (Rosa & Endres 2016) zu bringen. Dies ist entscheidend, damit schulisches Lernen das Werden des Menschen mit und in der Welt prägt, statt „bloß“ Wissensstände aufzubauen und Kompetenzen zu fördern. Denn Lernen ist ein „ursprüngliches Phänomen, [es] gehört zum menschlichen Leben (…) und läßt sich von anderen anthropologischen Grundphänomenen nicht ableiten, wenngleich es immer in gesellschaftlicher oder existentieller Verbindung mit diesen auftritt. So wird Lernen keineswegs erst durch organisierte Belehrung im Subjekt hervorgebracht, sondern ist deren Voraussetzung“ (Maurer 1990, 12). Sicher ist: Weder die Schülerinnen und Schüler noch die Lehrkräfte und andere Professionelle im pädagogischen Kontext tun ihre Arbeit im luftleeren Raum. Niemand verlässt das eigentliche Leben für einen Teil des Tages, geht zur Schule, um zu lernen und zu arbeiten, und kehrt dann ins eigentliche Leben zurück - obgleich man angesichts manch systemischer und inhaltlicher Eigenheiten das durchaus zu glauben geneigt sein könnte. Unbenommen davon prägen uns unsere Umwelt, in der wir aufwachsen, der Erziehungsstil und die Wertevorstellungen unserer Eltern, das Zusammenkommen mit Gleichaltrigen, aber auch jüngeren und älteren Menschen und vieles mehr. Fokussiert man in diesem Zusammenhang auf die Qualität der Beziehungen, die wir eingehen, gestalten, trennen und neu verbinden, so geraten Erfahrungen aus früher Kindheit in den Mittelpunkt und mit ihnen unweigerlich Fragen der Bindung.

Besonders unsere Sprache verweist darauf, wie stark wir mit Bildern der Bindung verbunden sind und welche Kraft diese „inneren Bilder“ (Hüther 2006) in uns entfalten: So dient „die Bande“ als Bezeichnung für eine Gruppierung, aber auch für eine Begrenzung. Man kann sich an etwas oder jemanden binden. Bei der Geburt wird entbunden ebenso wie man sich von Pflichten entbinden kann. Bisweilen gilt es, sich oder auch andere zu bändigen. Und geht eine Freundschaft im Streit auseinander, spricht man davon, dass das Band zerschnitten sei. Weitet man diese Bilder aus, wird deutlich, dass man in sich oder in Zwänge, Lügen und Widersprüche verstrickt sein kann, ähnlich gestrickt ist, den Faden wieder aufnehmen kann, ebenso wie ihn zu verlieren. Nicht immer zieht sich ein roter Faden durch das, was wir tun. Wenn alle Stricke reißen, dann zeigt sich die Verbundenheit zwischen Menschen in besonderem Maße. Umgekehrt nehmen wir lieber Abstand, wenn wir mitbekommen, dass etwas heimlich eingefädelt wurde. Manche Menschen, die das Leben nicht mehr ertragen, nehmen sich den Strick. Diese Sprachbilder und die mit ihnen verbundenen Prozesse lassen sich fortsetzen, zeigen in der hier getroffenen Auswahl jedoch gut, welche Bedeutung der Verbundenheit zukommt. Im Hinblick auf unsere Verbundenheit mit uns selbst und folglich mit anderen Menschen und der Welt hat insbesondere die Bindungstheorie wichtige Erkenntnisse geliefert. Sie entstand ab den 1940er Jahren und verbindet die Psychoanalyse mit der Ethologie. Sie befasst sich wesentlich „mit der emotionalen Entwicklung des Menschen, mit seinen lebensnotwendigen soziokulturellen Erfahrungen und vor allem mit den emotionalen Folgen, die sich aus unangemessenen Bindungserfahrungen ergeben können“ (Grossmann & Grossmann 2012, 32). Im Zentrum der Bindungstheorie steht der Zusammenhang zwischen der emotionalen Entwicklung von Kindern und der Bindungsentwicklung. Bowlby (2008) ging davon aus, dass traumatische Erfahrungen oder lange Trennungen von den Eltern in der Kindheit zu ungünstigen Bindungsbeziehungen führen. Außerdem sah er einen Zusammenhang zwischen ungünstigen Bindungsbeziehungen und späteren psychischen Erkrankungen. Bindung gilt als „ein unsichtbares emotionales Band, das zwei Menschen über Raum und Zeit sehr spezifisch miteinander verbindet“ (Bowlby zit. nach Brisch 2012, 12). Bekommt dieses Band Risse oder existiert es nicht, so kann das fatale Folgen für die emotionale sowie kognitive Entwicklung eines Kindes haben und sich im Erwachsenenleben stark auf Verbindungen zu anderen Menschen und die eigenen Lernprozesse auswirken. Das Bindungssystem ist vor allem genetisch verankert und aktiviert sich zwischen den primären Bezugspersonen und dem Säugling während der Schwangerschaft und insbesondere nach der Geburt. Es hat eine überlebenssichernde Funktion und zeigt, dass wir ohne andere Menschen nicht leben können. Allerdings kommt es in Folge darauf an, wie feinfühlig (Ainsworth & Salter 1978) die primären Bezugspersonen mit ihren Kindern umgehen. Dabei geht es weder um Überbehütung im Sinne von Helikoptereltern, die echte Verbundenheit verhindern, weil sie ihre Kinder nicht loslassen können, noch ist damit Vernachlässigung gemeint, so dass sich Bindungen überhaupt nicht einstellen können. Wer Kinder vernachlässigt, trägt dazu bei, dass sie immer frustriert sind und keine Toleranz aufweisen. Wer überbehütet, trägt ebenfalls zu einer fehlenden Frustrationstoleranz bei, denn Kinder haben dann nicht gelernt, Bedürfnisse aufzuschieben und wichtige von unwichtigen zu unterscheiden. Feinfühlig, das ist kein empirisches Maß und das kann es mit Blick auf die individuellen Lebensgeschichten von Menschen auch nicht sein. Es geht um eine für das Kind angemessene Reaktion auf Bedürfnisse wie Hunger, Schlaf und Zuwendung, also eine „taktvolle Nähe“ (Volmer 2019), bei der das Maß von zumutbarer Frustration und angemessener Reaktionszeit immer wieder gut getroffen wird.

Das notwendige Pendant zum Bindungsverhalten ist das Explorationsverhalten. Damit wird der „Drang von Kindern, ihre Umwelt zu erkunden, zu spielen und an verschiedenen Aktivitäten mit Gleichaltrigen teilzunehmen“ (Julius 2009, 13) bezeichnet. Es kann nur aktiviert werden, wenn das Bindungsverhalten eines Kindes befriedigt ist. Das bedeutet, dass sich beide Verhaltenssysteme antithetisch zueinander verhalten. Das Explorationsverhalten steht dem Bindungsbedürfnis gegenüber. Ist das Kind sicher mit seinen Bezugspersonen und damit mit sich selbst verbunden, ist die Voraussetzung für die Erforschung der Umwelt gegeben. Das mit dem siebten und achten Monat zunehmend stärker werdende Explorationsbedürfnis muss bei den Bezugspersonen dazu führen, dem Kind Raum zu geben, ihm dabei aber auch Halt und Sicherheit gewährende Grenzen zu setzen. Kehrt das Kind in die Arme seiner wichtigsten Bezugspersonen zurück, so ließe sich davon sprechen, dass es sich seiner Bindungen und damit auch seiner selbst versichert, emotional auftankt und so weitere Explorationsschritte gehen kann. Die wechselseitige Beziehung zwischen Bindung und Exploration ist nach der Bindungstheorie kein Phänomen, das nur in der Säuglingszeit besteht, ganz im Gegenteil: Bowlby geht von einem Prozess für das gesamten Leben aus, in welchem die Spannung der zwei Pole von Bindung und Exploration immer wieder ausbalanciert werden muss. Mit Blick auf das Lernen von Menschen ließe sich in diesem Kontext vom „Verlust der ungewußten Geborgenheit“ (Maurer 1990, 31 f.) sprechen, die in Verbindung mit Wahrnehmungs- und Urteilskonflikten hinsichtlich dessen, was wir für sicher oder gewiss erachten, notwendig ist, damit Lernen gelingen kann und Neues sich öffnet.

Es wird deutlich: Verbundenheit, und dies noch vor unserer Geburt, ist eines der „tiefsten menschlichen Bedürfnisse“ (Bucher 2022), das immense Auswirkungen auf unsere Lebens- und Lernprozesse hat. Darauf weisen auch Brazelton & Greenspan (2002)hin: In den sieben Grundbedürfnissen, die sie formulieren, schwingt die Verbundenheit mit bzw. ist offensichtlich Grundlage für ein sinnstiftendes und glückliches Leben. Das Bedürfnis nach liebevollen Beziehungen, nach körperlicher Unversehrtheit, Sicherheit und Regulation sowie das Bedürfnis nach stabilen, unterstützenden Gemeinschaften wäre ohne positive Formen der Verbundenheit als Voraussetzung oder Zielkategorie nicht erfüllbar. Aber auch die Bedürfnisse nach individuell zugeschnittenen, entwicklungsgerechten Erfahrungen, nach Grenzen und Strukturen sowie einer sicheren Zukunft sind ohne Aspekte der Verbundenheit mit sich, anderen und der Welt nicht realisierbar.

Und noch etwas zählt dazu, auch wenn es nicht explizit erwähnt wird: Begegnet man der Bindungstheorie bei allem Respekt vor ihren Leistungen kritisch, so bleibt die Frage, wie sehr sie in gewisser Weise ein deterministisches Bild des Menschen entwirft, der mit zunehmendem Alter zum Opfer seiner frühen Bindungserfahrungen wird. Gleichwohl ist der Mensch aber auch zur Transzendenz begabt, möchte dem eigenen Tun Sinn verleihen und ist ein durchweg religiöses und spirituelles Wesen. So stellen sich Menschen von jeher die Frage nach dem Sinn des Lebens, was nach dem Tod kommt und machen Erfahrungen, die sich rational nicht erklären, wohl aber spirituell deuten lassen. Eine Verbundenheit mit sich selbst kann nur gelingen, wo es auch eine Verbindung mit etwas Höherem gibt, mit etwas, das über das eigene Selbst hinausweist. Nicht umsonst ist vom Wunder der Geburt die Rede, um auch in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung früher Bindungen zurückzukommen. Kinder durchlaufen Entwicklungsphasen, die stark mythisch und später magisch geprägt sind, bevor sich das Rationale die Bahn bricht (Gebser 1973). Auch im Erwachsenenalter bleibt aber die Sehnsucht nach solchen Erzählungen und Erfahrungen, die über einen selbst hinausweisen, davon unberührt und besteht neben allem Rationalen weiter. Menschen sind mehr oder weniger stark mit einer transzendenten Wirklichkeit verbunden und dies lehren in verschiedener Hinsicht nicht nur die großen Religionen, sondern auch Wissenschaftsdisziplinen wie die Quantenphysik oder die Neuropsychologie mit ihren Erkenntnissen über Spiegelneuronen. Sich mit sich selbst zu verbinden meint, sich mit allem und allen zu verbinden.

2.2 Verbunden mit anderen und anderem

„Das ganze Leben bewegt sich im Lernen. Es gibt keinen Moment, in dem kein Lernen stattfindet. Jede Aktivität ist ein Vorgang des Lernens, und jede Beziehung bedeutet Lernen“

(Krishnamurti 1978-1980, zit. in 2022, 35).

Es wird deutlich, dass Formen der Verbundenheit mit sich selbst, aber auch anderen und anderem eine lebenslange Aufgabe darstellt, die noch vor der Geburt beginnt. Der Philosoph Schapp (1985) schrieb, dass was und wer die Menschen sind, sie nur durch die Geschichten sind, in die sie sich verstrickt haben. Wenn Menschen sich auf sich selbst besinnen, auf das, was sie sein wollen, was sie sich erhoffen und wovor sie sich fürchten, dann beziehen sie sich immer auch auf Geschichten: Märchen und Sagen, Romane und Erzählungen, aber auch biblische Geschichten. In den überlieferten wie den persönlichen Geschichten erkennen sich Menschen wieder, erleben ihre Verbundenheit mit der Menschheitsgeschichte, auch wenn diese Geschichten oft schon sehr alt sind oder sich in Archetypen in „1000 Gestalten“ (Campbell 1998) wiederholen.

In Geschichten verstrickt und darüber verbunden zu sein, ist das, was Gebser als die „mythische Struktur in der Bewusstseinsgeschichte der Menschheit“ (Gebser 1973) bezeichnete und zugleich bis in die Gegenwart hinein prägt. Und mit Blick auf das Lernen lässt sich konstatieren: „In der Lebensgeschichte (…) spiegelt sich nicht zuletzt jener paradoxe Vorgang des Sich-Veränderns und des Sich-Gleichbleibens unter dem Einfluß des Neuen“ (Maurer 1990, 13 f.). Was sich bereits andeutete, tritt damit noch stärker in den Vordergrund: Alle dualistischen Weltbilder sind Konstruktionen, die nicht treffen, was wirklich ist: Eine Verbundenheit aller mit allem. Dürr und Lazarovici (2018)