Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Weyrich

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

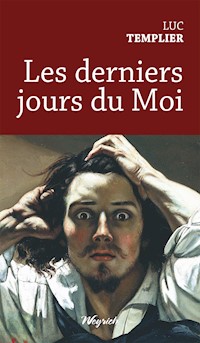

S’en revenant de guerre, un homme découvre son nom gravé sur le monument aux morts de son village. Un pareil choc existentiel le pousse éperdument à la recherche de lui-même… Dans ses carnets intimes, une quête insolite où se disputent sagesse et folie, rire et tragique, vrai et faux, un dépouillement jusqu’à l’os, avec pour question lancinante : que reste-t-il quand nous avons retiré de nos vies tout le superflu ?

À travers cette fable douce-amère, au ton jubilatoire, Luc Templier revisite ses thèmes de prédilection : l’art, l’humour et la féminité… trois planches de salut. Un roman puissant, inclassable, d’une originalité parfaite sur la question de l’identité.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Luc Templier vit à Marche-en-Famenne. Il a été tour à tour comédien, metteur en scène, publicitaire, conservateur de musée. Il est l’auteur du roman à succès

Le Maître de Waha, de

L’Art de Vivre, de

52 Méditations pour Vivre, de pièces de théâtre et d’essais sur l’Art… Il anime en Belgique et en France des formations sur la Calligraphie et la Créativité.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 164

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Soyez vous-même,

les autres sont déjà pris !

Oscar Wilde.

Les attitudes du fou sont souvent

le camouflage préféré du sage.

Carnet N°1

LE DÉBUT DE LA FIN

Taedium vitae.

Fatigue de la vie.

Vous m’avez demandé, Docteur, de mettre par écrit les principales étapes de mon chemin de croix. De ma mort jusqu’à ma résurrection. Et j’ai relevé le défi. Pour ce faire, j’ai choisi d’écrire dans de petits carnets, qui sont la mesure exacte et suffisante pour vous restituer, tableau après tableau, le lent processus de délivrance qui fut le mien. Sans doute le récit vous semblera-t-il singulier, décousu parfois, étrange par moments, spirituel souvent. N’est-ce pas le même mot, « spirituel », qui évoque l’humour et le divin ?

Vous ne vous étonnerez pas que le début du chemin soit sombre. Les grandes conversions, même lumineuses, commencent toutes par un joyeux bain de boue. Enfin, presque toutes. Mais je vous rassure, les divagations ténébreuses ne s’étaleront que sur quelques pages où je lâcherai l’encre, comme certaines pieuvres le font quand elles se sentent menacées. Ces sombres descriptions sont nécessaires, pour mieux mettre en valeur le grand rire libérateur qui suivra. J’aime les contrastes, en particulier celui qui concerne l’humour et le sérieux. Ces deux pôles, croyez-moi sur parole, ne s’opposent pas, mais collaborent. Retenez, Docteur, que je ne suis le disciple d’aucune secte, mais que je suis un adepte de l’humour, une société secrète qui se joue du sérieux.

J’en viens donc au récit.

*

Entre nous, Toubib, ne remettez jamais votre vie entre les mains du passé. Conseil d’ami. Vous seriez vite embastillé dans les regrets et la nostalgie, ces lancinantes névralgies. C’était pourtant le bilan que je faisais : j’avais le passé lourd, lesté de regrets en tous genres, de déceptions en pagaille et de remords à la pelle. Rien de pire pour ne plus avancer que le poids du passé et de la biographie, à cause de l’apitoiement qui s’y colle. Impossible, avec cette poisse au derrière, de refaire sa vie par devant. Le passé vous oblige à rejouer toujours les mêmes chansons. Toujours plus. A capella. Et de plus en plus faux.

Dieu merci, grâce à l’accident – le choc devrais-je dire –, je commençai à me perdre de vue et mon nouveau destin balbutia. Ce fut sans doute l’instant le plus favorable de ma vie. Vous savez, Docteur, un de ces rares moments d’exception qui vous font durablement dévier de votre trajectoire imposée, ordonnée, comme un coup de vent ravage une coiffure trop sage.

Sachez qu’avant cet événement décisif – que je vais vous narrer sous peu –, mon quotidien était aussi désolé qu’un champ de bataille, bordé de ravins, où je tournais en rond, vaincu, désarmé, lassé de mes actes, volontaires et involontaires. Mal dans ma peau ? C’est peu dire ! Surtout mal dans ma peau de mâle. Imbu de ma personne, j’avais la gueule de bois.

Le choc me dégrisa d’un coup.

Pendant des années, j’avais ferraillé dur pour maintenir mon équilibre, colmater les brèches, ramasser mes morceaux et maintenir vaille que vaille une structure cohérente et homogène – comme il est de bon ton de le laisser croire. Mais, malgré tous mes efforts d’unité, d’endiguement, je coulais, m’écoulais, m’éboulais, m’écroulais. Tant bien que mal, je donnais pourtant le change dans mon bataillon, avec à tout bout de champ des sourires de Joconde et des allures d’Apollon du Belvédère.

Et que je t’ironise par-ci, et que je te pose par-là.

Et de faire « comme si », plus qu’il ne le faut.

Ce qu’on peut être doué pour les grimaces !

Mais à quel prix, Toubib ! À quel prix !

Notez que j’abusais de cynisme et d’ironie, sans retenue ; et puisque le désenchantement avait envahi ma vie, ces mâles attitudes ne trouvèrent bientôt plus de résistance et lâchèrent leurs métastases dans tout mon univers, intérieur, extérieur, imaginaire, souvenirs et projets compris. Pourtant, malgré ces corruptions galopantes, j’avais l’ego intact, égal, pompeux, toujours triomphant.

Qui infestait tout mon être !

L’ego est hommenivore, Docteur.

Il vous bouffe de l’intérieur.

Morceau par morceau.

Ce qui primait chez moi, sans doute à cause de mon métier, c’était la rage, la colère et l’envie. Autant vous le dire tout de go : je n’avais pas le Moi doux, quelle que soit la saison. Surtout la rage, d’ailleurs, à l’instar de la majorité de mes coreligionnaires. Mais je ne regrette rien de ces vices qui m’empoisonnaient. Car je puis vous assurer que si je n’avais pas pris conscience de toutes ces imperfections, comme je vais vous le détailler, je n’aurais jamais guéri du MoiJe… Et j’en serais resté là, comme la multitude, à surnager dans la Merdouille, sans accès à la vraie vie, dans un enfer climatisé où s’étiolait mon quotidien tiède, mi-figue mi-raisin : leCouci-Couça.

(Permettez, Docteur, pour plus de clarté, que j’écrive en italique mes propres concepts.)

Ne trouvez-vous pas qu’on nous vend une vie de contrefaçon ? D’occasion si vous préférez ? La vraie, toujours neuve, est hors de prix.

L’accident ? Le choc ! Sans doute souhaitez-vous en savoir un peu plus sur l’événement ?

J’y viens donc.

Sachez que j’étais un militaire apprécié et haut gradé, chez les paras, l’honneur de l’armée française. Nous venions juste de rentrer d’une de ces infernales guerres en Afrique, là où l’Occident va régulièrement faire le ménage. Je ne veux pas faire de sensiblerie, mais je puis vous assurer que j’ai vu l’enfer là-bas, en noir et blanc ! J’ai vu de quoi l’homme est capable. Ça me débecte, je vous prie de me croire. Bref, sans trop rentrer dans les détails de la bidoche et de l’hémoglobine, vous imaginez peut-être dans quel état je revins de ce petit coin de paradis : sens dessus dessous… Avec une belle confiance au derrière et une telle foi en l’humanité que, pour changer mon Karma, je fus à deux doigts de m’enrôler chez Hare Krishna, histoire de martyriser des tambourins, du matin au soir, en gueulant le mantra sacré jusqu’à plus soif et que mort s’ensuive.

Je me suis retenu… Au dernier moment… Je m’étais déjà peint le troisième œil sur le front. Mais pour contempler la Merditude du siècle, je peux prouver que j’en ai assez de deux, des yeux, pensez bien !

Tout cela pour vous dire combien j’allais mal à cause des guerres des mâles.

Mais le pire allait suivre.

De retour dans mon village, figurez-vous que je découvris, sur le monument aux morts, mon nom gravé avec deux dates et la mention « Mort pour la patrie en héros ». Une idiote inversion, avec un homonyme, et l’on m’avait déclaré mort. Ni plus ni moins. Il est vrai que quand on s’appelle Jacques Dubois, Jean Durand ou Philippe Dupont, ce qui était à peu de chose près mon cas, on court tous les risques de dépersonnalisation tant il y a de clones à tous les coins de rue.

Comment vous dire ce que je ressentis quand je me vis couché dans le marbre, en lettres d’or ? Réduit à rien ! Des chiffres et des lettres ! Un choc ! Un choc si brutal que je cessai, séance tenante, d’être ce que je fus. La première abdication du mâle en moi. Je ne protestai même pas pour dire « J’existe encore », « Je pense donc je suis », « Ecce homo » ! Non ! Je perdis simplement connaissance, dans tous les sens du terme et sur le champ de mars – puisque c’était au mois de mars. D’un coup, je fus balayé ; passé, présent, avenir… et tout vestige d’espoir inutile avaient disparu. Un peu comme si j’étais descendu de moi-même, comme on descend de l’autobus en marche.

Le constat était rude : ma femme était remariée ; mes amis envolés ; mes comptes en banque vidés ; personne ne m’avait recherché ; personne ne m’avait regretté ; personne ne m’avait pleuré. Mais tous m’avaient enterré. Mort ou vivant, c’était du pareil au même.

Le choc était foudroyant ! Sublime ! Échec et mat ! Une mort providentielle, au mitan de ma vie, qui m’ôta d’un seul coup toute raison d’espérer continuer comme avant. Une chance au fond, un coup de bol. Que Dieu et ses sbires ailés soient loués ! Alléluia ! Mon existence changea du tout au tout et mon programme de vie nouvelle se dessina rapidement : il ne s’agissait plus, voyez-vous, de rendre plus agréable la prison du Moi dans laquelle je m’étais jusqu’alors enfermé, mais de m’en évader. Cette différence est de taille et crée un formidable changement de point de vue. Cela vous offre une perspective inhabituelle qui, il faut bien le dire, a pour principal effet de vous foutre la trouille comme c’est pas permis.

Car le cachot dans lequel j’étais reclus, j’en convenais immédiatement, c’était Moi. Bibi. Mézigue. Répétez ce mot après moi : « MoiMoiMoi… », répétez-le une bonne centaine de fois de suite et vous verrez comme ces trois lettres sont grotesques et ne riment à rien. Moi ! Moi ! Je pouffe, Docteur ! On dirait un chien qui aboie ! Des àMoiments tragi-comiques ! Sans doute aurez-vous remarqué, Toubib, que dans le fin fond de nous-même il y a une niche avec un chien enchaîné qui gueule « Moi, moi ». Moi ? Mon Moi m’apparut tel un souk, ne renfermant rien d’autre qu’une grande collection d’habitudes, d’apprentissages, d’ambitions de papa, d’imitations de maman, et de conventions qui, barreau après barreau, m’avaient rendu captif de mes fausses croyances et de mes vraies illusions à deux francs six sous.

Ou si vous préférez – car je ne suis jamais avare de métaphores –, j’étais cloîtré sous un chapiteau de cirque, avec numéros de haute voltige, funambules, dresseur de singes, clowns, fauves et odeur de crottin, à cause du nez. Car inévitablement, il y a la puanteur en sus à force de mariner dans son jus.

J’étais donc confiné dans ma prison biographique. L’histoire calamiteuse d’un autre, d’un mâle appris, qui ne m’appartenait plus et n’intéressait plus un seul quidam sur cette terre. La biographie renferme toute une histoire, mais au fond pas une seule ligne sur Soi. Quelle fatigue j’éprouvai alors ! Harassante ! C’est toujours comme ça quand on met le Moi et le Soi et tout le fatras sous le même toit.

Un squat invivable à cause de la crise du logement.

*

Je fis alors courageusement ce bilan : j’étais encapsulé dans le passé, aliéné par mon éducation de mâle, piégé dans les poisseuses routines desquelles je devais me décoller.

Faire toujours plus la même chose ; voilà à quoi j’avais passé mon temps. Et voici donc à quel cercle vicieux je voulais désormais échapper : l’éternelle répétition cyclique, monotone et infructueuse, de la ritournelle cadencée du Même.

Autrement dit, une vie en grisaille : le Refailemele dans le Couci-Couça.

Les délestages étaient urgents afin de réinventer au plus vite une autre façon d’être au monde, plus légère, aérienne et vraie. Car la dépression guettait. Sinon la dépression, du moins la mélancolie. En somme, je devais dételer d’urgence toutes les charges inutiles qui, depuis ma naissance, n’avaient fait qu’enfler pour s’appesantir et s’agglutiner ; un paquet de souvenirs, de désirs, de croyances, d’ordres, de pensées, de fluides et d’organes en vrac, internes, externes, érectiles ou pas… et sous mes déguisements, un agglomérat, un essaim, un assemblage de conventions débilitantes.

Un fruit blet que j’avais pris pour ma pomme.

Un patrimoine immatériel fictif.

Je ne vous apprends rien.

C’est pour tout le monde pareil, n’est-ce pas ?

Redoutable programme, ce délestage, que j’abordais crânement, la fleur au fusil et le ciboulot en guinguette, tant j’avais perdu, suite à ma mort virtuelle, le sens du danger.

J’en étais arrivé à préférer mourir intérieurement plutôt que faire semblant de survivre dehors. Et depuis le choc, je fonçais bille en tête dans tout ce qui pouvait ressembler à moi-même, à seule fin de me tailler en pièces.

*

Lorsque j’émergeai alors lentement d’une sorte de coma consécutif au choc existentiel, je n’eus plus qu’une idée fixe : me sonder. Ôter de moi tout ce qui n’était pas essentiel. Éplucher l’oignon. Lames et larmes comprises.

Je jouais alors à un jeu bien connu : celui de « qui perd gagne ».

Plus j’eus moins et plus je fus plus.

Moins j’eus, plus je fus.

Vous aurez remarqué, dans ces formules cocasses qui ressemblent à des exercices de diction, qu’il s’agit de quitter l’auxiliaire avoir pour le verbe être. Car avec l’avoir, on l’a vraiment dans l’os, dans le dos et le bas du dos, sphincters compris. L’avoir n’a pas d’avenir.

Je vous le dis d’emblée, Docteur : il n’y a pas pire péril que de marcher à poil et désarmé vers soi. C’est de la haute voltige, sans filet, sur fond de panique, à cause de l’adrénaline. Surtout quand on pressent qu’il n’y a rien à gagner, et tout à perdre, à cause des causes, toujours perdues d’avance.

*

Voilà ce que j’étais devenu : une foule de détails, une accumulation de maux, une collection de phrases, une conjonction de faits et gestes, volontaires et involontaires. Un monument d’imposture. Je flagornais à l’envi, croisement de singe, de caméléon et d’une volière de perroquets.

On pratique tous à merveille l’art du camouflage.

C’est bien simple, je ne parlais pas vraiment, je ventriloquais ; pire, mes mots n’étaient plus les miens, les phrases qui sortaient d’entre mes lèvres étaient des citations. Et ces mots, enfoncés en moi comme des coins, m’avaient infecté pour devenir des maux. De gros maux.

Rien d’enviable.

Rien de très exceptionnel non plus, convenez-en.

Sans compter, Docteur, la quantité de personnages qui se côtoyaient en moi. Consternant ! On passe son temps à s’inoculer des corps étrangers, des germes qui se développent, enflent comme des maladies et finissent par devenir des traits de personnalité qui ne tardent pas à s’exprimer à tort et à travers. Une sacrée saloperie, je vous jure ! Une véritable épidémie de pensionnaires. Qui se livrent une guerre d’influence ! Qui n’ont même pas pris rendez-vous ! Et qui ne se connaissent même pas ! Il y a d’ailleurs tellement de personnages en nous tous, tant de passagers clandestins, qu’il serait plus judicieux de dire « Nous » pour parler de soi, plutôt que « Je », tellement ça grouille à l’intérieur.

Mais si je commence, de but en blanc, à dire Nous pour parler de mézigue, vous seriez capable de remettre votre arsenal chimique au goût du jour pour diluer ma lucidité dans le Prozac.

*

De toutes les questions que je me posais alors, qui ne manquèrent pas durant cette période transitoire dite année de crise aigüe, de tous les pourquoi, les comment, celle qui devint alors lentement dominante fut celle qui touchait au Moi, cette substance interlope qui joue les divas.

J’essayais, à tout prix, de savoir ce qui se cache derrière ce gros mot de deux lettres qui nous enferme et veut parler en notre nom : « JE ».

Un JE de hasard.

Un JE de dupe.

Un drôle de JE de rôle.

*

Ce fut un grand soulagement de commencer à me tourner le dos et déposer les armes. Car entre nous, le plus tragique, c’eût été de continuer à m’épuiser dans l’ascension des sommets, crispé sur mes ambitions érigées en vertus cardinales, comme je l’avais fait, des années durant, pour y planter mon drapeau de vanité.

C’est une épreuve que je ne souhaite à personne, l’orgueil démesuré. Là-haut, sur les crêtes de la prétention, l’air est si rare qu’on ne peut y vivre, mais seulement survivre en apnée. Il y a un monde fou sur ces hauteurs ; les gens y sont les uns sur les autres et se piétinent, jouent des coudes ou se poussent même dans le vide. Surtout les hommes, d’ailleurs, à cause des hormones.

Une lutte sans merci.

Entre génocide et corrida.

En fait, je découvrais que le courage, ce n’est pas tellement de gravir et vaincre les cimes, où se pressent les ambitieux, à bout de souffle, mais de capituler dans les descentes. Arpenter les gouffres, les puits, les mines intérieures. Et creuser. Étayer les avancées et macérer là, longuement, sans désir de retour. Il faut faire retraite en soi et interroger son cloaque dans les souterrains du Moi. Je préfère définitivement le courage des mineurs au sang-froid des alpinistes.

*

Tout ça pour vous dire, cher Docteur, que j’avais une audace de tous les diables rouges. Peut-être encore coupable d’orgueil, mais surtout capable de tout. Car attention ! Ce qui précède doit s’assortir de réserves ! En effet, ce n’est pas parce que je doutais du Moi que je doutais de Moi. Nuance ! Je m’en vais vous l’expliquer.

Je vous mets toutefois en garde, dès le début ; vous auriez tort de prendre tout ce que je dis au pied de la lettre. Car comme les anciens, je glisse entre mes lignes des graines pour les sots.

À bon entendeur…

Carnet N°2

TOUCHER LE FOND

Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem.

Visite l’intérieur de la terre en distillant Tu trouveras la pierre cachée.

Après le choc existentiel et dès que je visai le fond, je marchai en grande confiance dans une épaisse nuit, sans scruter le chemin, sans espérer un rai de lumière. Et je m’y tenais. Il faut tenir bon son cap pour se perdre vraiment.

J’entrai donc en moi profondément. Obscurément. Cruel témoin de moi-même.

Je lâchai prise. Comment voulez-vous, Docteur, connaître les délices des courants si vous vous accrochez à tout ce qui traîne sur les rives ?

C’est dans ces moments de dépression, mêlés d’opacité, quand l’ego pendouille, qu’il ne faut pas prendre peur, ne pas se débiner. Car, n’est-ce pas, si la fuite devient trop facile, si elle devient l’unique réponse à l’effroi, vient alors un moment où on ne sait plus très bien ce que l’on fuit, et c’est la trouille elle-même qui est à nos trousses.

Ce fut une époque où, à force de prendre la Trempette en point de mire, je vis de moins en moins clair. Une vraie bénédiction. Vous avez bien lu : la Trempette. Italisé-Majusculé. À cet instant du récit, et d’entrée de jeu, je ne peux vous expliquer en long et en large ce que j’entends par là. Je ne vous sous-estime certes pas, Toubib, mais de but en blanc, vous expliquer ce concept que j’ai forgé de toutes pièces et vous parler de l’éveil par l’Art et de la Féminité comme planche de salut, ce serait commencer par la fin. Or, en tout et pour tout, je préfère les préliminaires à l’issue.

J’ai tenu, comprenez-vous, à inventer un mot qui désigne l’Ultime Réalisation parce qu’il me semblait que tous les autres sentaient le roussi, le bûcher, l’excommunication, la décapitation publique, l’anathème, l’apostasie (je vous assure, j’ai vérifié dans le dictionnaire) et le sacrifice à tout bout de champ de course.

Un mot ridicule, Trempette, je l’admets, pour nommer le but suprême. Mais voyez-vous, les grands mots nous cachent l’essentiel à force de parader dans les hautes sphères ; le sérieux qu’ils dégagent nous détourne du chemin, à cause de la trouille qu’ils génèrent. Comme il est bon et sain de moquer ses passions et de ruiner ses idolâtries ! S’il y a bien un moyen de différencier l’homme sincère de l’imposteur, c’est, Docteur, chez le charlatan, l’attachement permanent à l’esprit de sérieux.

La Trempette et j’assume. Mais si vous préférez lui donner d’autres noms, le Royaume des cieux, l’Atman, le Grand-Tout, l’Absolu, l’Ineffable, le Divin, le Nirvana ou la folle de Chaillot… À votre bon cœur.

Je vous laisse à vos gros mots.

*

Je continuais donc ma descente. Le Moi en émoi.

Comme dans une cible, je passais d’anneau en anneau, toujours plus étroit, croyant à chaque pas atteindre mon centre, où la récompense serait multipliée. C’était mal connaître la trajectoire qui mène vers Soi, semée d’embûches, de leurres et d’innombrables volte-face. Le risque, d’ailleurs, à ce moment du chemin, au plus crépusculaire, serait de préférer une fois de plus les fausses perspectives lumineuses du mental à la flaque des ténèbres qui s’étale à vos pieds – et dans laquelle il faut pourtant se vautrer. C’est dans cette marée noire, ce sombre exil, où il ne faut plus rien faire pour surnager, seulement se laisser couler, que perle peut-être l’éclat d’une vraie paix. L’intime paix. Celle qui n’est pas conditionnée par les événements, heureux ou malheureux. Celle qui brille pareillement dans les détresses, les ivresses, autant que dans les joies.

Je vous assure qu’elle existe, Docteur, cette paix neutre absolue, et que ce n’est pas seulement du pipeau de Nazareth.

*

Est-ce vraiment vivre que de se préserver de toutes les chutes ? Et, à force de craindre le pire, se dispenser forcément du meilleur ? Je vous le demande, bien que vous ne soyez pas en mesure de me répondre. Pour ma part, j’insiste ici sur le fait qu’il faut d’abord décliner, puis décliner et décliner encore, à cause de la pente. Toute quête s’initie par un écroulement et se fortifie dans les inévitables chutes à répétition qui s’ensuivent. Quand les chutes sont vertigineuses, il se peut très bien, en s’écrasant au sol, que le fruit sorte de sa bogue. J’en sais quelque chose, il y avait un marronnier en face de chez moi. J’ai longtemps observé, à cause des yeux.

Du temps jadis où j’avais un chez-moi.

Pour monter donc, il faut auparavant reculer, puis s’abaisser, tomber, s’étaler. S’affaler. Se ramasser à la grosse cuillère. Très bas, bien plus bas que nos raisons ne l’imaginent. Car sitôt qu’une descente s’amorce, elle ne fait plus que s’aggraver, entraînant d’autres salutaires dégringolades.

Abyssus abyssum invocat.

Bref, je mis le cap plein pot sur l’abîme.