Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

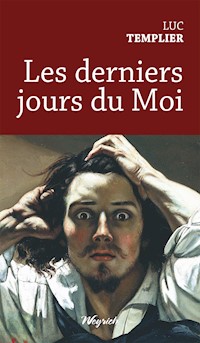

- Herausgeber: Mols

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Autres Sillons

- Sprache: Französisch

« N’est-ce pas à force d’être froissés que nous deviendrons plus souples ? »

En 1500, à Marche-en-Famenne, ville fortifiée du Nord, Thomas est imagier et sculpteur. Si son destin, au côté d’Isabelle, semble placé sous les meilleurs auspices, c’est sans compter avec Jehan, l’ami d’enfance, le sculpteur rival, prêt à tout pour briller.

Poussé par les épreuves, jeté sur les chemins de la Renaissance, de Metz à Chaource, Thomas s’affranchira-t-il de ses liens et trouvera-t-il au bout de sa quête le trésor caché en lui ? Derrière le plomb de nos vies, se cache l’or.

Il est des livres qui délivrent. Le maître de Waha, touchante évocation de la Passion, est de ceux-là.

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

- "On le sent, chaque mot est le fruit d’une patiente recherche. Chaque mot fait image. Les descriptions très soignées semblent donner vie aux œuvres du maître. Ce roman est une ode au travail de l’artisan. Une célébration de l’Art, de la capacité à s’émerveiller. [...] Le roman vaut également pour la quête identitaire de son personnage principal qui va tout quitter, tenter l’aventure pour se découvrir une nouvelle voie. Il va quitter sa ville, va quitter ses propres remparts pour affronter la vie."

- L'avenir

À PROPOS DE L'AUTEUR

Luc Templier, natif de Corbeil-Essonnes, vit en Belgique où il est conservateur de musée et calligraphe. Animateur de stages sur la créativité, il est l'auteur de plusieurs pièces de théâtre et de livres où se combinent art de l'écriture et phrases d'auteurs.

Le maître de Waha est son premier roman.

EXTRAIT

1484 La Genèse

À Marche-en-Famenne, ce morne matin de novembre 1484, moins d’une semaine après qu’un incendie eut détruit l’église de la ville, on retrouva Marie Goudard, une jeune femme de dix-neuf ans, pendue dans sa maison de la venelle du Pont-Richaux.

Des grappes de rats, descendus des charpentes, fourrageaient déjà dans ses flancs.

Depuis deux jours, on n’avait plus entendu les pleurs de Thomas, l’enfant que la frêle Marie allaitait volontiers sur le pas de sa porte. Quand son mari avait disparu, mort dans une chute effroyable – du haut des ailes du moulin – qui l’avait d’un coup sec brisé en deux, aucune main ne s’était tendue vers la Goudard, l’étrangère. Enceinte au moment de la tragédie, elle s’était retrouvée seule, cousue avec sa peine dans l’ourlet de ses murs, à ruminer le drame tout le temps de sa grossesse, éprouvant jusque dans les nausées le rejet dont elle était la cible.

Pas un n’osa la tirer de sa dérive, de peur d’être emporté, à sa suite, dans les égouts de la raison. Il est vrai qu’en ces temps, il y avait toujours mieux à faire que de s’apitoyer sur la voisine exsangue : se chauffer, manger, se préserver des maladies, combattre les incendies et trouer la peau des rats. Ces tourments remplissaient les vies mais vidaient les cœurs. Les Marchois haletaient dans leurs soucis, tandis que la jeune femme, depuis des lustres, suffoquait dans ses noirs desseins.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 492

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À Isabelle, Thomas, Thérèse, Jehan, Mayeul, Esméride, Évrard,

Le romancier peut réécrire l’Histoire. Il peut façonner les œuvres d’art et les destins à sa guise. Les femmes et les hommes de ce roman, les sculptures décrites, les lieux, bien que reconnaissables et familiers, sont probablement fictifs.

1 1484 La Genèse

À Marche-en-Famenne, ce morne matin de novembre 1484, moins d’une semaine après qu’un incendie eut détruit l’église de la ville, on retrouva Marie Goudard, une jeune femme de dix-neuf ans, pendue dans sa maison de la venelle du Pont-Richaux.

Des grappes de rats, descendus des charpentes, fourrageaient déjà dans ses flancs.

Depuis deux jours, on n’avait plus entendu les pleurs de Thomas, l’enfant que la frêle Marie allaitait volontiers sur le pas de sa porte. Quand son mari avait disparu, mort dans une chute effroyable – du haut des ailes du moulin – qui l’avait d’un coup sec brisé en deux, aucune main ne s’était tendue vers la Goudard, l’étrangère. Enceinte au moment de la tragédie, elle s’était retrouvée seule, cousue avec sa peine dans l’ourlet de ses murs, à ruminer le drame tout le temps de sa grossesse, éprouvant jusque dans les nausées le rejet dont elle était la cible.

Pas un n’osa la tirer de sa dérive, de peur d’être emporté, à sa suite, dans les égouts de la raison. Il est vrai qu’en ces temps, il y avait toujours mieux à faire que de s’apitoyer sur la voisine exsangue : se chauffer, manger, se préserver des maladies, combattre les incendies et trouer la peau des rats. Ces tourments remplissaient les vies mais vidaient les cœurs. Les Marchois haletaient dans leurs soucis, tandis que la jeune femme, depuis des lustres, suffoquait dans ses noirs desseins.

Gatien Lamotte, le maître arbalétrier, bélier de service, avait défoncé la porte et découvert Marie pendue par une chaîne à la poutre maîtresse. Le désespoir avait emporté « l’étrangère » vers un nouvel exil, définitif cette fois.

La maison fut entièrement retournée, sans qu’on trouvât trace de Thomas, son enfant. Ce fut là, dans la modeste et sombre demeure, au milieu du désordre causé par la fouille que le jugement eut lieu. L’étrangère oscillait dans la sous-pente, au-dessus de deux échevins et du sergent, représentants de la cour de justice, qui portaient citation. Bien qu’elle fût déjà morte, Marie la suicidée, la Goudard infanticide, fut condamnée à la potence, pour frapper les esprits. La sentence fut exécutée avec une cruelle exemplarité : on ne sortit pas la malheureuse de sa maison par la porte, mais par une percée que Lamotte pratiqua dans un mur de torchis avec un coutre de charrue, puis un étranger de passage la traîna sur une claie dans les rues de la ville. Des meutes déchaînées crachèrent sur le sinistre cortège qui bringuebalait vers les fourches dressées hors des remparts.

Léonard Blatza, le bourreau de Namur, vint en personne pour le simulacre d’exécution. « Si tu n’es pas sage, disent encore les parents aux enfants, nous irons chercher Blatza ! »

Tout l’après-midi, le corps fut exposé au gibet. Une froide bruine doucha Marie Goudard jusqu’au soir. Puis l’obscurité tomba sans que l’on se préoccupât de la dépouille, complètement oubliée. Une chouette lui tint compagnie, hululant toute la nuit sur la potence, d’où elle régurgita sa pelote. Le lendemain matin, Pieron, le meunier, passa par là et décrocha la malheureuse qu’il ramena dans la ville, sur sa charrette. Les Marchois palabrèrent alors longuement devant la dépouille blême, sans jamais envisager qu’on offrît à Marie une sépulture décente ; les crimes étaient trop laids. Lequel des péchés – le suicide ou l’infanticide – était d’ailleurs le plus grave ? À moins que ce ne fût la pauvreté de la coupable qui fâchât davantage, puisque de son malheur on ne pouvait tirer aucun bénéfice : Marie ne possédait presque rien. Certains voulurent mettre son corps dans un tonneau bien clos et le jeter dans l’Ourthe, la rivière la plus proche. L’étrangère dériverait ainsi avec les âmes maudites, jusqu’au pays des morts damnés. Les suicidés, séduits par le diable, ne devaient-ils pas disparaître vite, loin, et pour toujours ?

Finalement, même le tonneau sembla un cercueil honorable, et personne ne s’offusqua que le corps de Marie fût versé à même la terre, dans un trou peu profond, derrière le muret du cimetière, en terre profane, mêlé aux os de ses consœurs infanticides, de ses pairs suicidés et des enfants mort-nés.

Marie Goudard venait d’être déterrée par une meute de chiens affamés quand on retrouva son enfant, empaqueté, coincé entre deux pierres, dans les eaux du ruisseau qui coule, hors les murs, au pied de la butte de Cornimont. Quand le petit Thomas fut amené vivant, tapi dans les bras du berger qui l’avait découvert, on procédait encore sur la place à la vente des biens de sa mère ; les officiels glissaient discrètement dans leur bourse leurs frais de vacation, quelques malheureux florins : « C’est toujours ça que les Liégeois n’auront pas », plaisantaient-ils, se tapant dans le dos.

Cette histoire avait marqué les mémoires. Si on se la racontait parfois dans les ruelles de Marche, du bout des lèvres – mais jamais en présence de l’enfant, Thomas –, c’était pour se garder du désespoir et craindre ses effets. On ne s’approcha plus guère du ruisseau que la Goudard avait souillé. Les bergers prétendaient que leurs bêtes refusaient de s’y désaltérer, préférant mourir de soif que d’y tremper le museau. Quand il fallait évoquer l’endroit, ce qu’on évitait soigneusement, les gens parlaient de « la Folie », « le ruisseau de la Folie », avec un air entendu, tournant les yeux et les mains vers le ciel, doigts croisés pour conjurer le sort.

La ville, salie par son indifférence, n’avait pas vécu là ses plus belles heures. Mais les temps dans les remparts n’étaient pas aux remords, et beaucoup de Marchois arrachèrent au plus vite cette page souillée de leur histoire. Certains, fouettés par la mauvaise conscience, firent amende honorable et s’occupèrent vaille que vaille de Thomas, qui grandit chez les uns, chez les autres, sans finalement manquer de rien. Ils donnèrent de leur mieux, faisant oublier l’épisode sordide : ce qu’eux-mêmes, ou leurs parents, avaient infligé à la mère. Ceux-là dotèrent Thomas d’un capital de confiance, de courage, de sécurité intérieure, qui tenait du miracle chez cet enfant qui aurait dû échouer sur les rives les plus pentues de l’existence : la haine et la revanche, capables de précipiter les destins. Par quel prodige Thomas traversa-t-il son enfance dans l’émerveillement, plus qualifié par la suite à donner qu’à recevoir ?

Le gamin s’intéressa de bonne heure à la matière. Il passait des heures, à califourchon sur le parapet du pont Richaux, à sculpter dans des morceaux de bois, avec son couteau, des visages étranges et des animaux inquiétants.

L’enfant passa de main en main, d’impasses en venelles, de places en ruelles, de masures en manoirs, puis s’enracina chez Yvain, le charpentier, et sa femme Mathilde. Il poussa là quelques années, le temps d’éclore et que mûrisse sa passion du bois.

À treize ans, il exprima clairement ses désirs : le premier fut de scier les arbres, le second de les sculpter. Thomas partit alors près de Dinant, en compagnie de Jehan – Jehan le Pondeur, un garçon de son âge –, apprendre le métier dans l’atelier de Charles de Lesves, maître imagier1 vénérable.

oOo

C’est là le prologue d’une histoire qui s’attarderait ensuite dans les plis, revers et rabats de l’existence. Car si le destin de Thomas sembla d’abord sentir bon le miracle, la vie lui présenta ses pires plats, les plus épicés, pouacres et brûlants, qu’elle mitonne au milieu des cafards dans son arrière-cuisine. Et Jehan s’y entendrait pour les lui servir piquants et amers, ces brouets noirs qui raviveraient ce que Thomas s’efforçait de suturer depuis l’enfance : sa blessure d’abandon.

1. Sculpteur.

2 1499 L’étreinte

Gatien Lamotte, l’arbalétrier, vit qu’une lourde pierre des courtines du rempart sud se descellait et menaçait de tomber dans les marécages du fossé. Il arpentait le chemin de ronde, engoncé dans son harnachement qui sonnaillait à chaque pas. Le poids de tout son barda l’obligeait à des pauses pendant lesquelles son regard se perdait dans la contemplation d’inutiles détails. La vue de cette pierre prête à se déchausser le renvoya au mal de dent qui le minait depuis des jours. Le dimanche précédent, il n’avait pas eu l’audace de se rendre sur le marché où sévissait le barbier, arracheur de dents à l’occasion. Une lâcheté dont Gatien n’était pas coutumier, car, dans la compagnie des arbalétriers, il passait pour le plus courageux ; celui à qui l’on confiait les travaux délicats sans qu’on doive, à tout bout de champ, le chaperonner ; celui qui se portait volontaire pour toutes les missions, des plus dangereuses aux plus rebattues. Lamotte était le tireur le plus habile de tout le duché. Chaque année, à la Saint-Sébastien et à la Fête-Dieu, il était proclamé « Roi de Froidmont » en tirant, à tous coups, un colvert en bois que l’on agitait au bout d’une perche en haut de la tour du château.

Quand il ne veillait pas sur les courtines, Lamotte était fouleur dans le quartier de Clichefosse, là où se groupaient les corporations, adossé aux remparts du haut de la ville. Un quartier, de loin le plus puant, où les artisanats mêlaient leurs odeurs aux déjections des animaux d’élevage et de compagnie, alliance suffisante pour entretenir partout une odeur infecte. Dans la pénombre d’une bicoque, Gatien adoucissait des étoffes en les pilonnant. Une brutalité qui débordait largement de son métier et avait envahi sa vie.

Le gaillard était solide et vaillant. Personne ne se frottait à ce lutteur hors pair, tel qu’on n’en trouvait pas deux dans toute la contrée. Combien de fois avait-il assommé d’un seul coup des rôdeurs malveillants ou d’imaginaires ennemis ! En retour, les Marchois se montraient reconnaissants envers le colosse protecteur : « C’est un foutu drôle, mais pas un mauvais bougre », disaient-ils, façon de se dérober à l’évidence des faits.

Car le rustre était en vérité dangereux. Bigrement dangereux. Quand il souffrait surtout, comme ce jour, il avait des envolées brutales, des pulsions meurtrières qu’il devait urgemment calmer. Grand cœur, il partageait ses douleurs avec autrui ; à coups de gueule, de poings, d’herminette et de coutelas tranchants.

Au cours de ces sauvages transfusions, il aimait plus que tout déchiqueter ses victimes, mettre en charpie, couper les peaux en lanières et regarder le sang couler – au goutte-à-goutte plutôt qu’à flot, comme l’humidité qu’il regardait suinter entre les pierres des remparts.

Quand il revenait de ses errances macabres, à la tombée de la nuit, qu’il avait étrillé un voyageur, un vagabond ou un pèlerin, il s’en lavait les mains dans le ruisseau de la Folie : les mains et les bras, les bras et les jambes, les jambes et ses vêtements couverts de sang. C’était toujours les hommes qui dégustaient ; sa peur des femmes, qu’il prenait pour du respect, les avait sauvées jusqu’à présent de sa barbarie.

Pendant un temps, il ne pensait plus à ses maux. Quelques heures sereines. Il oubliait alors ce Lamotte ravageur et reprenait les tâches de Gatien comme si de rien n’était, rebattant ses étoffes à toute volée.

oOo

Avec sa langue, Gatien hochait la canine coupable. Le geste était involontaire et ne soulageait rien ; au contraire, la peine gagnait fatalement du terrain. Le calvaire était devenu tellement insupportable qu’il avait imaginé tout à l’heure se jeter du front de la porte Haute dans le mâchicoulis en contrebas ; au moins aurait-il brisé un moment la souffrance avant que sa chute ne lui rompît le dos.

Une carpe frétillait à la surface de l’étang, puis une autre à sa poursuite. Un couple qui frayait. « Pour une saloperie, c’est une saloperie », mâchonna-t-il, redoublant toujours ses phrases, à l’effet de convaincre Dieu sait qui.

Pour tromper le mal et l’ennui, il arracha un morceau du crénelage qui s’effritait et le lança dans les marécages, au pied du rempart, vers les poissons de malheur qui badinaient. L’impact, puis l’onde molle qui se propagea lui rappelèrent encore la lancinante douleur qui irradiait et battait en lui ; des vagues accablantes qui l’accompagnaient jour et nuit depuis des semaines. À force, il avait oublié jusqu’au bonheur simple de se sentir en forme, heureux de se jeter le matin, en pleine possession de ses moyens, dans les entrailles chaudes d’une nouvelle journée.

Dans quelques minutes, l’arbalétrier se dirigerait vers le haut de la ville pour ouvrir les portes. C’était jour de foire et déjà une file de marchands patientait aux deux entrées du bourg. Les gémissements du treuil et les grincements de la herse griffant ses rainures de pierre l’excéderaient ; tous les bruits seraient amplifiés dans l’antre carié du mal.

Si Lamotte s’était toujours gardé d’accomplir ses méfaits trop près du bercail, ce jour-là, les maux de dents le mirent hors de lui.

oOo

C’était le samedi 19 juillet 1499. Thomas et Isabelle n’avaient pas seize ans. Ils émergeaient à peine des clairières de l’enfance où ils avaient tramé, regard après regard, leur amour secret, qui voulait maintenant s’exprimer.

Ils traînaient en compagnie de Jehan, Cédric et Gérard – le grand ami de Thomas –, au milieu du désordre grisant de la foire annuelle. Le matin, les garçons avaient reçu l’instruction du vicaire dans la petite école de la ville – école est un grand mot pour cette petite pièce des halles prêtée par le Bourgmestre et entretenue par le père de Cédric, le marguillier de la paroisse. Dans ce réduit, l’abbé Caillot leur enseignait quelques aspects des sciences nouvelles – ce qu’il croyait en avoir compris – et, bien entendu, les assommait d’exégèses et de locutions latines à cent lieues de leurs préoccupations.

Au moins, nos jeunes gens recevaient-ils les rudiments d’une instruction. C’était déjà un privilège et, à part Jehan qui feignait souvent de tout connaître, ils se montraient infiniment reconnaissants.

Pour amender cette éducation, Thomas et ses amis étaient corvéables à merci ; les jeunes gens soignaient les bêtes, prenaient leur tour de guet, draguaient les boues de l’étang, aidaient au marché lors des trois foires annuelles, comme ce troisième samedi de juillet, assommés par une canicule singulière. La veille, ils avaient monté des échoppes et amené des lits de paille pour les bêtes.

Maintenant, ils avaient quartier libre.

Gatien Lamotte les regardait déambuler. La jeunesse lui donnait des haut-le-cœur. Il épiait avec dégoût cette odieuse insouciance qui dégoulinait de ces jeunots prêts à tout : au bonheur, au plaisir, et à l’amour par-dessus le marché. L’arbalétrier se cachait derrière les échoppes, les animaux agités, les tonneaux. Le fauve observait le petit gibier. Son mal de dent s’était aggravé. Des fils de feu partaient de la racine des crocs et irradiaient jusque dans ses avant-bras. Ses yeux, marbrés de sang, étaient bridés de douleur. Dans l’enfer de sa bouche, le pus brûlant baignait ses gencives gonflées. Il puait la rage et la férocité le gagnait. La violence qui devrait bientôt se satisfaire lui verrouillait la mâchoire. Pour l’heure, il s’énervait ; une main tordait sa ceinture, l’autre déchirait son bliaud maculé de sa bave. L’intolérable calvaire venait de lui ôter toute prudence. Accablé, il ne songeait plus à s’enfuir, comme d’habitude, pour commettre ses forfaits plus loin, au-delà de l’horizon, retiré de sa ville, à distance de son honorable réputation.

Gatien saisit la dent entre ses doigts et tira un coup sec ; la garce faisait front et empoisonnait maintenant sa bouche de sang caillé mêlé au pus crémeux. Égaré dans sa douleur, Lamotte, pour revenir à lui, devrait emprunter des chemins pentus. Il avait atteint ce sommet d’où il ne pouvait plus que redescendre ; redescendre vers ses enfers, où mijotait sa cruauté.

oOo

Le désordre était renversant. Toutes les corporations étaient descendues du quartier de Clichefosse pour se mêler aux marchands étrangers. Sur la petite place du marché paradaient les toiles, les draps, les cuirs au milieu des fromages et des viandes faisandées. Des bêtes de basse-cour, des porcs et des chevaux renversaient les bols de vin et les flacons de parfums rares. À cette agitation du jour s’ajoutaient les préparatifs de la procession annuelle des carmes qui aurait lieu le lendemain. Et pour embrouiller davantage la scène, le chantier de la nouvelle église en construction – on terminait les toitures – encombrait et condamnait une partie de la place… Ce chantier, que Thomas et Jehan avaient souvent fréquenté pour observer les compagnons, s’il progressait, n’était pas un modèle d’ordre et d’organisation.

Le marché battait son plein, la foule était dense et variée. Les haillons côtoyaient les plus belles toilettes ; les jambes de bois jalousaient les escarpins cirés ; les mains vides cherchaient les bourses pleines. Thomas, Isabelle, Jehan, Cédric et Gérard, auxquels venait de se joindre Pierlot, se noyaient avec délice dans cette macédoine chamarrée. Aujourd’hui, dans leur propre ville, les jeunes gens s’émerveillaient de ce monde insolite, coloré, onctueux et bruyant qui agaçait leurs sens en émoi.

Sur leur passage, des paysans débraillés leur versaient des alcools « maison », distillés en douce dans les arrière-cours. Sans doute les vilains pensaient-ils ainsi, par la communion de l’ivresse, acheter un peu de la vigueur des jeunes gens pour soigner leurs corps éreintés.

Un de ces braillards édentés, maquillé de suie, des plumes de paon sur la tête, venait de les apostropher :

— Eh bien, dites donc, les jeunots ! V’nez donc vous en jeter un p’tit là, derrière l’gosier ! Ça ne fait d’mal à personne, les gamins !

— On a bu plus qu’il ne faut, Monsieur, répondit Thomas.

Jehan avait déjà attrapé le godet et, pour la énième fois depuis le matin, avait fait cul sec. Il s’obligeait à rire bruyamment avec le marchand qui tentait de lui fourguer un peu de sa camelote – quelques savons fétides et visqueux faits de graisse de Dieu sait quel animal. Quant au breuvage du rustre, il était infâme, mais Jehan voulait s’étourdir. Et plus il s’enivrait, plus son attention louchait du côté d’Isabelle. Ses gestes devinrent désagréables en direction de la jeune fille qui chercha refuge près de Thomas.

— Laisse-la tranquille, conseilla Thomas. Allons plus loin et cesse un peu de boire…

Puis, changeant de conversation pour tenter de distraire son ami, il proposa :

— Je te parie un patard2 que je te bats au jeu de quilles.

— Me battre au jeu de quilles ! ricana Jehan qui prenait les autres à témoin. L’entendez-vous ce tailleur de curedent ? Me battre, moi, au jeu de quilles ! D’accord ! D’accord « Monsieur le Sauveur », « Monseigneur le Protecteur », ironisa-t-il, accompagnant ses paroles de moult courbettes.

Derrière lui, Pierlot bêtement l’imitait. De ce jour datait ce rituel stupide des gesticulations feintes de seigneurs auxquelles ils s’adonneraient à tout bout de champ, pendant trop d’années. Puis se tournant vers Isabelle, Jehan ajouta :

— Mais alors, Isabelle, s’il en est ainsi, je te propose ce marché : un baiser. Un vrai baiser au vainqueur !

Voyant l’état de Jehan, la jeune femme prenait peu de risque dans un tel engagement. Au contraire, si elle était convaincue d’éviter Jehan, elle était sûre, par cette promesse, d’offrir son premier gage d’amour, pour autant que Thomas ne le refusât pas.

— Je le promets, fit-elle, exagérément sérieuse, donnant sa parole comme on donnerait sa vie.

Jehan n’avait jamais gagné contre Thomas, ni aux cartes, ni au jeu de quilles, ni du temps de leurs jeux d’enfants… pour autant que Jehan ne trichât pas. Était-ce le vin qui le perdait dans les plis sombres de sa mémoire d’ordinaire si précise ? Toujours est-il qu’il se dirigea fièrement, le menton levé et le corps droit comme un piquet, vers l’aire de jeu.

Pour commencer, il fit écarter tout le monde et cria bien fort « qu’on allait voir ce qu’on allait voir ! Jehan le Pondeur, roi des quilles et des filles ! » Sans retenue, il commentait abondamment chacun de ses lancers avec emphase, bien que, parfois, aucune quille ne tombât. On aurait dit que les personnages les plus rares et les plus effrayants de la foire s’étaient donné le mot ; tous avaient rappliqué vers l’aire de jeu. Ils riaient gras devant les piteuses gesticulations de Jehan. Les simplets venaient de se faire un nouvel ami, voilà tout. Le désastre attire sans relâche les sots.

Gatien Lamotte, caché derrière une barrique, savourait le divertissement. Si ce n’était pas encore la violence salutaire, au moins l’humiliation de Jehan l’apaisait un peu. Il haïssait le Pondeur, ce nain qui le prenait toujours de haut. Un petit roquet ronflant qu’il pourrait noyer dans une flaque.

Jehan se vit bientôt perdu. Offensé devant Isabelle, il avait l’échec mauvais. L’alcool lui tournait la tête et déliait sa langue de vipère.

— Il me faut laisser gagner ce blanc-bec, fanfaronnait-il en désignant Thomas et se cramponnant à la queue d’un âne qui passait heureusement par-là. Quand il perd, ajouta-t-il, le bébé pleure et se mouille en pissant dans ses braies !

Bien que l’humour fût simpliste, les rires s’amplifièrent comme si une nouvelle règle de jeu venait d’être inventée : se dilater la rate aussi fort que possible. Certains spécimens, leurs chicots à l’air, le teint cuit, s’approchaient des joueurs bramant et beuglant atrocement.

— Lance et tais-toi, répondit Thomas sans sourciller.

Il avait l’habitude des humeurs capricieuses de son ami et de ce qu’il attirât souvent ce qu’il y avait de plus vil à portée. Combien de fois Thomas avait-il esquivé les ruades de Jehan, ses coups de griffe, ses mots mordants, lorsqu’il était à terre, affaibli ?

À côté d’eux, profitant du tumulte, Lamotte s’était approché de Cédric, le fils du marguillier, qui reculait, indisposé par l’haleine de l’arbalétrier. Lamotte montrait une direction et insistait, le tirant par la manche, pour qu’il le suive.

Sorti d’on ne sait où, un cornemuseux approcha, ajoutant encore au tintamarre et à la confusion. Jehan entoura Isabelle et tendit les lèvres, faisant mine d’attendre un baiser.

— Lance, dit encore Thomas, fébrile. Allez, achevons la partie !

Croyant au succès de ses simagrées, Jehan se donnait en spectacle, tournant autour d’Isabelle paralysée. Il faisait le singe au son de la cornemuse tandis que des nigauds, abrutis de vin, frappaient des pieds et des mains. Exalté par les hommes et les vapeurs qui le dopaient, Jehan saisit alors les mains d’Isabelle pour la faire danser. La farce tournait mal. Isabelle cherchait Thomas du regard et l’implorait. Jehan la cramponnait, la contraignant à passer sous ses bras. Pierlot l’excitait encore. Le Pondeur n’était pas à son avantage, sa petite taille et ses bras courts transformaient cette danse en une pantomime qui outrageait la beauté. Le cavalier se désarticulait. Isabelle, prisonnière, en faisait les frais. Un moment, n’y tenant plus, Thomas approcha pour les séparer, mais Jehan, le voyant venir, et croyant devoir enchérir, gesticula davantage et perdit l’équilibre, entraînant Isabelle dans sa chute. Les spectateurs étaient ravis ; des enragés qui hélaient Jehan, juché sur Isabelle, cherchant à envenimer l’affaire avec des réflexions déplacées : « Pas seulement un baiser ! Prends-la toute, champion ! » On commençait à les encercler quand Thomas poussa vivement le Pondeur, prit la main d’Isabelle, et l’invita à fuir en courant.

Un étau de beuglards ivres se referma sur Jehan, toujours au sol, incapable de se relever. Pitoyable, il hurlait : « Et mon baiser, Isabelle, et mon baiser… »

Dans la cohue, Cédric avait disparu. Lamotte l’avait emmené sur le chantier de l’église, à couvert, sous prétexte de lui montrer une gargouille, qu’un compagnon sculptait, qui ressemblait précisément à Jehan. « Je te jure, viens voir, cette gargouille a la fiole et la dégaine de cette demi-portion. » Cédric l’avait suivi sans crainte et là, au milieu des échafaudages, des outils, des pierres façonnées, Gatien l’avait étourdi, sans l’assommer, et l’avait étripé patiemment, à moitié vivant. Il lui avait montré son cœur battant dans la main, comme il l’avait vu faire par le bourreau sur la place, avec un traître à la ville. Des outils de toutes sortes traînaient sur le chantier. Lamotte s’en donna à cœur joie, apaisant sa douleur à petit feu, taillant en fins filets la peau douce, réduisant la jeunesse en lambeaux. La rumeur de la foire avait recouvert les cris. « Elle peut toujours gueuler la jeunesse, elle peut toujours gueuler », marmonnait l’arbalétrier, ses mains besognant dans les chairs tendres.

Barbouillé de matières, Gatien attendrait la nuit pour déguerpir du chantier. Il aurait un peu moins mal, mais le bienfait lui semblerait dérisoire. « Beaucoup d’histoires pour peu de choses. Vraiment peu de choses. » Par les rues désertes, il rentrerait, les bras lourds, déçu. Il en voudrait un peu à Cédric de ne pas l’avoir davantage soulagé.

oOo

Thomas et Isabelle couraient sans se lâcher les mains. Ils traversaient le marché et remontaient la rue d’en-haut. Seule comptait maintenant la fugue ensoleillée. Des rires fous déferlaient de leurs lèvres ; des rires qui soulageaient les tensions qui les avaient tout à l’heure excédés. L’agitation du marché, quittée sans regret, était d’un autre monde. Ils avaient oublié la foire ; ils avaient effacé les amis, gommé Jehan, enterré la ville…

Maintenant derrière eux, le passé avait dû s’effondrer, entre les remparts, dans les fosses du temps, entraînant dans sa chute les mauvais tours de Jehan.

Dans la grisante cavale, Isabelle avait perdu sa coiffe et la traîne de ses cheveux libérés enflammait son visage. Leur course les emmenait vers Cornimont, une butte à quelques jets de pierre. Il y avait là une grotte, creusée à flanc de colline dans le roc ; c’était là, qu’enfants, Thomas et ses amis rôdaient pour mettre en scène leurs jeux guerriers. Le souvenir de ce caillou lancé par Jehan en plein visage, un jour de défaite, vint frapper les tempes de Thomas.

— Allons dans la grotte, proposa-t-il, tirant Isabelle exténuée.

L’intérieur du refuge était sombre en cet après-midi gorgé de soleil. Après l’effervescence de la foire, le calme séculaire qui régnait là jeta sur eux sa poudre d’ange. Saisis par l’enchantement, ils firent un pas vers le vide. Plus rien ne bougeait.

Alors Thomas, se dérobant au trouble, prit Isabelle dans ses bras et dans un instant d’audace rare, chuchota : « Ne dois-tu pas un baiser au vainqueur ? »

oOo

Elle est prise d’un frisson. Quelle saveur ont-elles, ces lèvres enviées ? Des mois durant – des années, des siècles – elle a espéré cet instant. Alors Isabelle prolonge ce temps suspendu, au charme éternel : celui de l’avant.

Que la vie est lumineuse dans cette grotte obscure pour cette jeune fille de quinze ans ! Dans la pénombre, sa chair s’embrase et son corps s’alanguit vers le jeune homme qu’elle aime depuis que son cœur bat.

Elle approche ses lèvres et il les lui prend…

Alors deux bougies s’enflamment…

Et tout bascule…

Le temps se dérobe…

Ils tombent à genoux…

Le sol est boueux, mais qu’importe…

Leurs mains les quittent,

chassent les craintes…

L’instant les a gobés…

Perdue, étourdie, la morale des siècles et des siècles titube ! Aucune peur ne vient troubler cette heure simple. La volonté ne donne plus ses ordres. Quels ordres pourrait-elle donner à des corps perdus ?

Ils sont là, au sol, maintenant maquillés par une mue de boue. Les doigts frayent sous les dessous. La vie joue à travers eux sa musique préférée. Ils dansent au rythme du clapotis, pommadés de terre, d’eau et de feu intérieur. Les amants vont et viennent, pleins et vides, poussant puis retenant leurs souffles, miaulant et chuintant… Et l’écho fait la fête à leurs intimes débats. Chaque soupir se fait roulis, chaque « je t’aime » en sac et ressac, en vagues vrombissantes. Et leurs ombres, elles aussi, s’ébrouent sur les parois de la matrice en pierre.

Puis l’infini soupir.

La vie est là, sublime, dans les silences qui achèvent la prière.

2. Monnaie.

3 1499 L’Alliance

Dans la nouvelle église Saint-Remacle, encore inachevée, trois mois après l’étreinte, ils se mariaient. L’entourage avait sauvé la face en fermant les yeux. Yvain le charpentier et sa femme Mathilde, les tuteurs de Thomas, avaient choisi ce mariage dès qu’ils l’avaient senti inéluctable. Les fiançailles avaient eu lieu et l’on avait respecté les quarante jours avant les noces. Qu’exiger de plus ? La dot avait été rapidement fixée : un peu d’argent, trois animaux, douze sacs d’orge et trois muids d’épeautre. Un trousseau qui laissait nos amoureux indifférents.

Une semaine avant le mariage, Thomas, souhaitant donner un peu d’éclat et de solennité aux épousailles, s’était rendu au carmel. Ces moines étaient réputés pour leur zèle évangélique et leurs prédications. Thomas souhaitait qu’un frère vînt prêcher lors de la cérémonie. Le bon curé Caillot ne s’y était pas opposé, car lui aussi, pour cette première célébration dans le nouveau sanctuaire – la nouvelle église était presque achevée –, aspirait au faste. C’est frère Henri de Fenffe qui fut proposé par les moines. L’homélie qu’il prononça ce jour-là inaugura une longue complicité avec les époux.

Frère Henri était l’un des huit carmes venus fonder autrefois le couvent. C’est lui qui deviendrait pour Thomas, quelques années plus tard, un jour de haute lutte contre une douleur sans fond, l’humble berger des bêlements sourds du cœur étrillé de l’imagier. Ce frère était un homme plein d’une bonté tranquillement acquise dans l’éclat des expériences. Son regard était devenu transparent, tandis que son esprit s’était simplifié ; les feux de l’amour et de l’oraison avaient fondu l’orgueil jusqu’aux racines des plus minables ambitions. Quelques rangs de longs cheveux blancs soulignaient sa peau foncée et auréolaient un visage tanné qui semblait comme pris dans la tendresse de deux mains ouatées. Dans la simple robe de drap noir qu’il portait invariablement, taillée dans une étoffe grossière, le corps du frère dansait quels que fussent les travaux qu’il devait accomplir. L’élégance de ses façons lui venait sans effort. L’action et la prière – qu’il n’opposait pas – remplissaient ses journées ; des journées pleines d’une grâce qui collait à ses gestes rendus plus charmants par le délicat ralenti que l’âge imposait.

L’édifice était plein à craquer. S’il n’était pas encore terminé, il offrait déjà toute sa nouvelle magnificence ; à coup sûr, le nouveau vaisseau de pierre fleurait bon le divin. Les Marchois s’étaient entassés pour goûter l’atmosphère de leur nouvelle église ; les autorités s’étaient pressées, plus désireuses de plastronner que d’admirer la construction.

L’histoire aurait dû trouver une issue bien plus discrète ! Car voilà que cet amour sauvage, consommé, trouvait un écrin inattendu dans la belle lumière des nouveaux vitraux, au milieu d’un parterre de seigneurs, d’échevins, de membres de la cour de justice, du mayeur3 et de quelques dignes représentants de l’abbaye de Stavelot. Les fiancés, impressionnés que leur mariage prît cette étrange tournure, auraient volontiers épargné à leur amour tant d’apparat. Mais au fond, cette gêne était mêlée d’un certain émerveillement devant ces honneurs imprévus qui semblaient offrir au grand livre de leur alliance une préface d’exception.

Dans la pénombre d’un transept, au pied d’une colonne, Jehan le Pondeur toisait le couple. Il avait noué, autour de son cou, un foulard blanc qu’il ne quitterait plus jamais, symbole probable de la stratégie qu’il voulait mettre en œuvre – l’étranglement. Au-dessus de lui, à la retombée des arcades, une tête sculptée était mêlée au jaillissement des nervures des voûtes. Les deux visages se répondaient ; celui de Jehan, tendu et blême, la mâchoire serrée, la bouche tombante ; et l’autre, malicieusement sculpté dans la pierre, burlesque, secoué d’un rire libérateur. D’autres masques taillés, parsemés dans l’église, semblaient rappeler aux hommes et aux femmes présents leur vanité. Pile à l’aplomb, Jehan n’avait pas vu le sarcasme qui le dominait, ce visage railleur, glissé par les compagnons, qui brocardait les sentiments dont le jeune homme se nourrissait… N’aurait-il pas vendu son âme, Jehan l’arrogant, pour que les voûtes s’écroulassent sur Isabelle et Thomas au moment où ils échangeraient leurs engagements ?

Gatien Lamotte avait trouvé place à l’étage, accoudé à la rambarde, pile au-dessus de l’entrée. De là-haut, il avait une vue imprenable. Trois mois avaient passé depuis son dernier coup de sang. Si la rage de dents n’était plus qu’un mauvais souvenir, il avait toujours dans la bouche un rat crevé. Depuis le début de la cérémonie, le goret lâchait de fins filets de salive qui s’écrasaient sur les coiffes en contrebas – comme il le faisait, du haut des courtines, sur les canards du fossé. Il avait inventé ce jeu : « Cinq points la tête des hommes, dix points la tête des femmes ; si j’arrive à cent, je serai mayeur l’an prochain ! » Le dernier crachat était tombé sur la coiffe endeuillée de la mère de Cédric : « Et dix pour faire cent ! Gatien sera mayeur ! », jubila l’arbalétrier.

La pauvre femme n’était pas remise de ces jours horribles qu’elle avait traversés, enroulée à son époux comme un lierre, incapable de se tenir seule debout sans tuteur. Rien n’avait pu alléger ses douleurs ni tarir ses larmes. Après la mort de Cédric, elle avait cru vraiment mourir de peine. Pourquoi s’était-elle attardée sur les lieux du crime, quand des hommes, un foulard sur la bouche, ramassaient les lambeaux et les jetaient avec dégoût dans une caisse en bois ? Sans répit, les nuits qui suivirent, elle vit la boîte en pin qui ne voulait pas se remplir ; il y avait toujours de la place et toujours plus de membres, de fragments, d’organes. Toujours plus de détails pour la miner. Pauvre mère déjà morte, noyée dans les larmes salées du chagrin.

On avait accusé un marchand étranger, le lendemain de la foire. L’homme avait les mains et l’habit couverts de sang. Rapide comme jamais, la cour de justice – bien aise de tenir une issue rapide – avait condamné l’étranger à la potence sans que le malheureux n’eût le temps de dire un seul mot ; pendant les débats, on l’avait tout bonnement bâillonné. Il fallait très rapidement une exécution qui rendît à la ville sa quiétude et aux habitants leur sécurité. Les choses rentrèrent vite dans l’ordre. Léonard Blatza – le bourreau qui, seize ans plus tôt, assisté de Lamotte, avait pendu le cadavre de Marie Goudard – avait rondement mené l’affaire. Le corps de l’étranger, un certain Jacques Malvoy, marchand de chandelles venu droit de Metz, était resté accroché tout le jour au gibet.

La vérité est que, ce matin-là, Jacques Malvoy avait aidé Pierlot à tuer ses poulets – Pierlot en possédait beaucoup plus qu’il n’était autorisé. Les deux hommes s’étaient rencontrés sur la foire autour de bonnes pintes, et avaient sympathisé. Ils avaient passé entre eux un marché « donnant-donnant » : Pierlot aiderait Jacques Malvoy à plier boutique et offrirait à son charroi un abri pour la nuit, sous un de ses appentis ; tandis que le lendemain matin, le marchand de chandelles aiderait Pierlot à tuer en douce sa volaille dans un joyeux bain de plumes, de rires et de sang.

Impayable Pierlot, qui par empathie pour les races pondeuses, avait pris leur attitude inquiète ! C’était de là qu’il tenait le surnom de « La Poule », et de sa démarche inénarrable : à chaque pas sa tête basculait d’avant en arrière tandis que son regard brimbalait de gauche à droite, comme s’il était épié de toutes parts.

Il pourrait bien se méfier, en effet, à l’avenir, et regarder de tous les côtés, ce grand dégingandé mou monté sur ressort qui paierait cher ses bassesses. Car « La Poule », lâche par principe, n’avait pas moufté quand on avait assommé Jacques Malvoy qui se lavait les mains et se rafraîchissait à la fontaine du carmel. Pierlot avait préféré se taire et qu’un innocent crève, pendu en public, un mouchoir dans la bouche, les manches tâchées du sang de ses poulets, plutôt que de renoncer à son élevage clandestin.

La dépouille du Messin avait été traînée dans les rues par Gatien Lamotte – comme jadis Marie Goudard l’avait été –, puis abandonnée hors les murs, dans les bois de Waha, sans sépulture, livrée aux loups, aux sangliers et aux rats.

Pierlot et Gatien s’en mordraient les doigts.

Se tenant les mains droites, Isabelle et Thomas traversaient la nef et s’installaient près du chœur – le crachat de Lamotte avait manqué sa cible, sa baveuse bénédiction était venue s’écraser juste derrière eux. Intimidés, ils avaient besoin l’un de l’autre pour ne pas chavirer. Leurs jambes se dérobaient, mais l’amour qui les soudait les tenait tant bien que mal debout. Pour cette première dans le nouveau sanctuaire, on avait sacrifié à la tradition ; les consentements seraient échangés dans l’église et non sous le porche de l’entrée. Où pourraient-ils donc, ces deux enfants de cœur, mieux célébrer leur amour que dans l’avant-scène sacrée ?

Disséminés dans l’église, on reconnaissait Pierlot, Catherine, Adam, les amis d’enfance, et Gérard, le confident, témoin de l’amour naissant. Thérèse égrenait un chapelet sur le bas-côté, priant qu’un jour l’amour la foudroie – une prière qui serait exaucée, car c’est Jehan qui s’abattrait sur elle et la consumerait.

Frère Henri de Fenffe approcha. Revêtu de sa simple robe de serge noir, il faisait tache aujourd’hui au milieu des couvre-chefs variés, des failles savamment drapées, des pourpoints bariolés, des mantelets de soie miroitant dans les reflets colorés des vitraux flambant neufs. Le moine déclina la proposition du père Caillot qui lui désignait la chaire ; le frère voulait être au plus près des fidèles. Ce qu’allait dire Henri de Fenffe marquerait toute la vie de Thomas, en profondeur et patiemment, car certains aspects de l’homélie ne viendraient l’éclairer que plus tard, bien plus tard, dans ses métiers de sculpteur, d’époux, de père et de martyr.

Ce jour-là, frère Henri « prit » la parole, au sens propre, car on eût dit que ses mots le précédaient et qu’il s’en saisissait. C’était à Thomas et à Isabelle qu’il offrait ses paroles inspirées, mais c’était aux pieds de tous qu’il les déposait. De mémoire de Marchois, jamais on n’avait vu et entendu un moine prêcher de la sorte. Tantôt le prédicateur remontait les travées, descendait la nef, traversant la foule qui se tenait debout, s’aventurait dans les transepts… Tantôt il faisait face au couple dans le chœur avant de repartir chercher des lueurs dans les regards ébahis.

— Mes tendres enfants, mes frères bien-aimés. Notre siècle agonise. Les guerres, la peste et les doutes l’ont traversé. Dans quelques mois, il tirera sa révérence ! En profiterons-nous pour inventer une vie nouvelle ? Basculerons-nous vers un monde meilleur ? Plus généreux ? Plus sage ? Plus honnête…

Les glottes des notables voyageaient dans les gorges brusquement asséchées. Impuissants à construire un monde plus juste, esclaves de leurs rangs, ils n’aimaient guère qu’on parlât des lendemains. Rien ne les exaspérait plus que les idées de changement qu’ils jugeaient toutes ignobles. Le père Caillot aussi était mal à l’aise et priait pour que le moine ne gâchât pas la fête en tançant trop le ban. Mais frère Henri ne voulait ni choquer ni donner de leçon ; il rêvait simplement d’un monde meilleur, à dater de cette nouvelle ère que le calendrier saluait par un chiffre rond : 1500. Cette date, si elle fascinait, faisait également peur, comme si derrière l’heure fatidique, qui approchait comme un couperet, rien ne serait plus comme avant. Les dernières décennies avaient été plutôt paisibles : peu de faits d’armes dans les provinces ; plus d’incendie sérieux depuis celui qui avait dévasté l’église ; la peste patientait, sûre de son fait, espérant son heure. Le vieux siècle s’apprêtait à basculer dans un autre, vierge et mystérieux, qui cachait encore ses terreurs et ses effrois.

Dieu merci, avant que le malaise ne gagnât toute l’assistance, frère Henri en revint aux époux. Le moine avait l’art de souffler le froid pour sublimer le chaud qu’il réservait à l’amour :

— Voici que dès aujourd’hui, mes enfants, vous ne serez plus jamais seuls. Vous êtes en effet l’un pour l’autre… et pourtant vous ne vous appartenez pas ! Regardez cet édifice fraîchement bâti. Regardez ! Depuis quinze ans, des hommes travaillent ici. Les pierres sont religieusement taillées, précisément marquées et assemblées avec soin. Quel chef-d’œuvre de précision, n’est-ce pas ! Voyez la voûte, au-dessus de nos têtes, soutenue par la vigueur des colonnes et la puissance des arcs-boutants. Soyez, mes bien-aimés, comme les robustes piliers de ce sanctuaire. Élevez-vous pour soutenir la même voûte et construisez ces contreforts sur lesquels viendront buter les peines.

« La femme que Dieu te confie aujourd’hui pour l’éternité, Thomas, est en devenir. Ta bienveillance sera ce nid douillet dans lequel elle ne se sentira pas jugée, quoi qu’il arrive, et dans lequel sa vie pourra chanter.

« L’homme que Dieu te confie aujourd’hui pour l’éternité, Isabelle, entame sa mue. Ta bienveillance sera la coupe à laquelle il pourra boire quand il sera assoiffé. Tu ne le jugeras pas dans ses moments d’égarement ; dis-toi que c’est son humanité qui fait des vocalises… »

Frère Henri de Fenffe se tenait près de Jehan, dans le transept. Le Pondeur repensait aux vaines tentatives – au temps féroce de l’enfance – pour séduire Isabelle. Les mariés s’étaient retournés. Ils virent le visage blême de Jehan se détacher, tel un spectre, sur la robe noire du moine qui poursuivait :

— Ne vous inquiétez pas des ombres qui passeront sur vous. Les épreuves sont des aiguillons que Dieu nous envoie ; elles piquent et réveillent notre cuir qui, au contact de l’ordinaire, devient insensible. Que votre union soit vivante et qu’elle se régénère dans le bain de l’inévitable épreuve… Préférerez-vous que la vie vous délaisse, vous abandonnant sur les rivages d’une existence immobile, morne et plate ?

Entre l’architecture gothique, souveraine, délicate, élancée, et l’éloquence du moine, l’harmonie était enchanteresse. Les regards s’étoilaient devant ce moine libre, ce frère aux paroles singulières qui parlait avec tant d’originalité et tant d’autorité ; ce frère à la voix sûre, sobre, aux intonations justes, qui ne cherchait pas les effets car, malgré les apparences, l’homme ne voulait pas convaincre.

Maintenant à côté de Jean de Trina – le bourgmestre, planté au premier rang – le vieux carme prenait tout le monde à partie et poursuivait, la voix flûtée :

— Fondez votre relation sur la confiance. On ne peut aimer sur un lit de peur. Accueillez tout l’un de l’autre. Car si la raison de votre amour compose avec la peur, vous ne vivrez qu’à moitié. Or Dieu vous veut entiers.

« Le soir – chaque soir que la vie vous offrira – confessez-vous l’un à l’autre et priez ainsi d’une même voix : « Ne laissons filer aucune maille de notre amour qui pourrait être le début d’une irréparable rupture. »

De retour dans le chœur, Henri de Fenffe laissa un silence s’installer. Un de ces épais silences qui gardent et protègent les paroles dites, puis les relancent vers nous, filtrées, comme l’encens, longtemps après s’être élevé, revient nous étourdir. Un silence plein qui préparait la fin. Alors, à voix basse, le moine livra ses plus beaux paradoxes, là où s’immisce la vérité des sages :

— Parlez beaucoup entre vous ; mais bridez votre langue… Donnez-vous sans espoir de recevoir en retour ; alors vous recevrez… Festina lente : hâtez-vous de vous mettre en marche ; mais soyez patients… Faites des projets, prévoyez demain ; mais ne vivez qu’aujourd’hui. Car aujourd’hui sera votre demeure.

Pierlot, qui crut emporter avec lui l’assistance, applaudit à tout rompre. Mais son ovation ne trouva pas d’écho et se perdit dans un puits de honte et jusqu’aux voûtes de l’édifice. Un noble malaise vint enluminer l’homélie de frère Henri. C’était au tour du curé de parler, qui ne savait plus par quel bout reprendre le fil de la célébration. Dans le soupir, qu’il laissait involontairement traîner, chacun était renvoyé à sa vie : les couples à leurs égarements, les jeunes gens à leurs espoirs, les anciens à leurs bilans. Rendus à eux-mêmes, les hommes et les femmes présents comptaient les secondes du supplice. Tous avaient plongé au cœur des propos embrasés du moine, et dès lors, le brûlant silence qui désormais s’éternisait devenait insupportable tant il obligeait à la rigueur de l’introspection.

Pierlot suait abondamment. Dans les silences, ceux des jours et ceux de ses nuits, il revoyait immanquablement le visage de Jacques Malvoy. Des yeux bleus et des traits élégants qui le hantaient. Il ne l’avait pas connu longtemps, quelques heures seulement, mais celles-ci avaient compté autant que des années d’affection. Puis, le temps passant, la culpabilité en avait fait un ami encombrant, qui lui collait à la conscience et au cœur. Tout de cet homme, à cause du ressassement, lui était devenu familier : la mine rayonnante de Jacques Malvoy, son regard illuminé aux chandelles, son rire sonnant quand il avait laissé courir les poules décapitées, ses délicieuses expressions, son accent traînant dans sa vigoureuse voix, sa tendresse lorsqu’il avait parlé de son fils, Mayeul, jeune maître arbalétrier sur les remparts de Metz.

La Poule n’en menait pas large maintenant, cloué au silence, percé de regrets, vissé à sa honte. Une voix, qui venait de loin, de Metz peut-être, traversa les vitraux, ricocha sur les voûtes et coula le long des colonnes jusqu’aux oreilles de Pierlot : « Traître, lâche menteur, poule mouillée de basse-cour… » Pierlot, la tête dans les épaules, se faisait tout petit, bouchant ses oreilles, rougissant, inquiet que l’assemblée entendît les invectives.

C’est à ce moment-là, pendant ce lourd silence, que Gatien Lamotte commença d’avoir mal à la tête. Quand les migraines le prenaient ainsi, elles ne le lâchaient plus. Seules plusieurs nuits de sommeil profond, après quelques sanglantes cavalcades, pourraient en venir à bout.

La voix du père Caillot dissipa enfin l’essaim menaçant du trouble et invita les époux à échanger leurs engagements. Les formules furent touchantes et, dans ce cas, joliment déplacées :

— Moi, Isabelle, je donne mon corps à toi, Thomas. De cet anneau je t’épouse et de mon corps je t’honore.

Puis les témoins, Gérard et Thérèse, tendirent, au moment de la bénédiction, le grand voile blanc sur les mariés, les isolant, un instant encore, dans leur pureté… Bref intervalle entre ciel et terre qu’ils partagèrent avec l’enfant niché dans le flanc d’Isabelle.

oOo

Les cloches n’étaient pas encore installées au sommet de la tour, elles attendaient, provisoirement pendues à une potence en bois, sur le petit parvis de l’église. Pour la première fois, elles sonnaient à toute volée, saluant la sortie des époux qui venaient de coudre ensemble leurs destins.

Gatien, étourdi par le vacarme, s’était accoudé à la potence, ses maux de tête entre les mains. Il ne risquait pas de soulager là, dans le vibrant tintamarre, ses souffrances. Sa tête était comme un beffroi où de lourds battants frappaient dans de grosses cloches d’airain. Elles sonnaient le tocsin d’un danger imminent : le massacre d’un innocent. Car l’arbalétrier ne resterait pas longtemps enfermé dans son supplice, sans échappatoire sanglante, qui le soulagerait un moment.

Thérèse, grisée, rêvait à son propre mariage, se glissant dans les soies d’Isabelle pour y frémir. Serait-ce la contemplation aveuglante de l’amour réciproque de ses amis qui lui fit croire, tant l’envie était incendiante, que le jour était également venu pour elle, quand le soir même, lors de la fête donnée en l’honneur des mariés, ce serait aux assauts du Pondeur qu’elle succomberait ? Cette nuit-là, elle avancerait plutôt d’un bon pas vers l’enfer.

Il plairait à Jehan que cette relation – on ne peut pas dire « amour » – avec Thérèse naquît le jour du mariage, un peu comme si, par cette conquête, c’était un morceau du bonheur d’Isabelle qu’il dérobait. Ainsi, sans doute croyaitil prendre à son compte une part de l’écœurante félicité affichée tout au long de la journée par les jeunes époux.

À vrai dire, ces préoccupations n’étaient plus celles du moment, car le Pondeur avait d’autres projets, ourdis de longue date, qu’il fallait mettre en œuvre sans tarder.

3. Bourgmestre ; maire de la ville dans les régions du Nord.

4 Les noces de Waha

La fête avait été simple et joyeuse.

On avait dégondé des portes pour y poser plats et écuelles afin de transporter facilement les agapes vers les convives. Thomas n’avait pas boudé la coutume et participait au service de table sans perdre de vue Isabelle qui le couvait des yeux. Les justaucorps se délacèrent, les couvre-chefs en forme de lampion furent abandonnés dès l’entrée de la grange de Waha, où la fête chauffait. Les hommes descendirent leurs bas de soie et remontèrent leurs manches, les coquettes défirent leur coiffe et s’animèrent au son des cornemuseux.

Entre les tables, Jehan et Thérèse dansaient, déjà bien étourdis, et Thomas les charriait quand il passait :

— Dansez… et buvez… puisqu’il ne vous en coûte rien !

— Merci Thomas, quelle belle journée… Pleine à ras bords de votre amour ! On en mangerait ! lança Thérèse, prenant un autre godet de vin et invitant Thomas à trinquer. Ma main à couper que vous n’aurez plus jamais soif, vous deux ! C’est bon de vous voir !

Puis se tournant vers Jehan, Thérèse ajouta :

— N’est-ce pas qu’ils sont beaux à voir ?

Jehan ne dit rien. Il leva un sourcil et fit une mimique insignifiante qui ne laissait rien deviner. Pour rien au monde il n’aurait trinqué au bonheur des époux. Aucune expression hostile non plus ne perça. Rien. Afin d’échapper au risque de devoir exprimer des vœux pour la nouvelle alliance, il fit semblant d’avoir chaud, défit son foulard blanc et le présenta à Thérèse pour qu’elle l’attrapât. Lançant ainsi le jeu, il s’éloigna en courant, sans avoir dû s’abaisser à formuler quelques paroles chaleureuses qui lui eussent brûlé les lèvres.

— Si tu attrapes ce foulard, je te fais encore danser, dit-il en reculant, sucrant sa voix pour mieux séduire la naïve.

Thérèse aurait dû exiger que le jeu cessât là. Pour toujours. Ne jamais se pendre à l’hameçon. Sa vie aurait pris d’autres dehors, plus ensoleillés. Mais son destin était au rendez-vous et s’appelait le Pondeur ; un prédateur obstiné qui trouvait en elle la chair idéale : de cette espèce de femmes, naufragées de l’enfance, qui tombent dans ce qui fait fuir toutes les autres. Et plus Thérèse se débattrait, dans le fond du trou dans lequel elle-même s’était précipitée, plus elle se déchirerait ! Il aurait fallu rompre. Rompre là, rompre vite avant que le mépris ne puisse ensemencer les injures, l’humiliation et les grincements de dents.

Au lieu de quoi Thérèse attrapa le foulard que Jehan ne lâcha pas. Les deux cornemuseux reprirent leurs instruments. Jehan noua le foulard devant les yeux de Thérèse qui se laissait aller maintenant, aveugle, à un manège prémonitoire, prélude à l’exercice des ténèbres à venir. Le bonheur étouffant qu’incarnaient les mariés l’avait rendue si crédule ! N’avait-elle pas bu l’homélie de frère Henri comme s’il s’agissait d’un nectar concocté pour elle ? Probablement n’avait-elle pas bien entendu, sans doute n’avait-elle pas compris que, pour ce bonheur-là, il fallait être deux…

Gatien s’était mêlé à la fête et traînassait dans un coin. Les méchants adorent les coins, ce sont leurs repaires, d’où ils fomentent, à l’écart, leurs funestes desseins. Lamotte ne prenait aucune part à la joie du moment. Il est de ceux qui « ne fêtent pas ». Personne ne l’approchait et il n’allait vers personne. S’il était respecté, admiré parfois, surtout à la Saint-Sébastien, on ne recherchait quand même pas sa compagnie. Des petits riens le rendaient inabordable : ses longs silences écrasants quand on lui posait une question, sa voix rauque qui rayait l’air et giflait, ses phrases creuses et son odeur insaisissable, répugnante, entre le bouc et le rat mort. Pour rejoindre cet homme, il fallait braver trop de dégoûts et s’éloigner trop de soi ; et beaucoup renonçaient à cette épreuve.

L’esseulé erra un moment au milieu de la salle pour renifler les gens, puis sortit de la ferme et s’éloigna, jusqu’à l’orée du bois. Il frappa sa caboche contre un chêne et de nouveau, le mal l’enfiévra. Son regard se troubla. Il eut froid. La soirée était pourtant exquise. L’arbalétrier tituba d’arbre en arbre, emporté par le désordre de ses membres, fit le tour de la ferme, rampa contre les murs jusqu’à une lucarne qui lui servit de guet ; une vue imprenable sur les stupides fêtards qui se réjouissaient d’un rien. Là commença vraiment son plaisir. Il pourrait rester des heures ainsi, malgré l’inconfort, sur la pointe des pieds, exclu, dégustant les autres à leur insu. Le regard rivé à l’œil-de-bœuf, la fête lui appartenait. Alors il dévisagea un à un tous les étrangers invités à la fête. La chasse était ouverte ; une chasse sans merci qui exigeait le sacrifice. Et cette fois, il prendrait son temps. L’expérience de Cédric lui avait suffi. Le désespoir des parents l’avait trop encombré. À l’avenir, il irait loin, hors des remparts et à distance des habitants. Car ce qu’il aimait, après ses coups de sang, c’était de pouvoir tourner la page paisiblement.

Isabelle rayonnait. Son amour pour Thomas et le plaisir qu’elle goûtait à contempler les réjouissances la transfiguraient. Avait-elle jamais été aussi radieuse ? Un bonheur qui triomphait encore à travers la vie qui, dans son ventre, se glorifiait. L’étreinte de Cornimont avait fait mouche ! Quel ravissement pour la belle que Thomas fût le père de cette promesse ! Le destin comblait une Isabelle confiante, sûre qu’elle serait servie, à l’avenir, avec autant de générosité.

Mais l’avenir est infidèle, c’est là son plus sérieux défaut. S’il trompe nos projets et nos espoirs sans vergogne, c’est qu’il n’en fait qu’à sa tête, peu soucieux de nous plaire.

À quel moment les regards de Jehan et d’Isabelle se croisèrent-ils ? Pour le félon, le jeu le plus excitant n’est-il pas de marcher sur la mousse fraîche du bonheur des proches ? C’est le plus vil. Y a-t-il au monde plus sinistre trahison que de cueillir les fleurs dans le jardin de l’ami ?

Jehan voulait marquer cette journée de son empreinte, y plonger le couteau acéré du trouble, une arme qu’il passait chaque jour à la meule. Pour cela, il ne prenait pas la peine pour l’instant de s’approcher d’Isabelle mais, quand les danses et les jeux le permettaient, la dévisageait, simplement.

La première fois, Isabelle, n’y voyant nullement malice, lui offrit en retour un sourire – qu’il ne rendit pas… Et c’est finalement le bonheur d’Isabelle, partagé sans arrièrepensée, qui sembla déplacé. Thérèse éprouverait plus loin encore cette diablerie, quand sa spontanéité, ses plaisirs et toutes les joies qu’elle exprimerait seraient mis au pas, comme s’il s’agissait de signes d’ignorance ou de frivolité.

Jehan émailla la soirée de ses vilains jeux, en même temps qu’il déguisait ses sentiments pour Thérèse, saoulée de faux-semblants, qui n’en finissait pas de succomber.

Les rires, les cris, la musique avaient monté d’un cran. Des danses furent lancées et on y entraîna forcément la mariée. Deux farandoles, un cercle d’hommes débraillés, une ronde de femmes empourprées, se mélangeaient le temps d’une danse quand le meneur frappait des mains. Thérèse n’avait pas eu le choix. Elle s’était retrouvée dans la chaîne des femmes, poussée par Jehan qui avait pris place de son côté, pressé d’y rencontrer la mariée… Son plan avait été ourdi la veille. Pour glisser dans la robe d’Isabelle le billet qu’il avait écrit, il attendait l’heure favorable. Voilà qu’elle lui était donnée

Le ver, dans la pomme, serait vite introduit.

La claire guirlande de fleurs entrelacées sur ses cheveux sombres l’illuminait. Isabelle était heureuse et cette fortune aimantait les cavaliers, au point que tous se pressaient pour la faire tourner. Un moment pourtant, voyant approcher Jehan, son plaisir se brida. Elle tenta néanmoins de faire face au Pondeur, éclatante et fidèle à son bonheur. Quand on frappa des mains, Jehan la saisit et la fit tourner. Captive de l’insolent regard qui la toisait, elle souriait toujours. Il la serra ; la serra fort ; la serra trop… Alors, quand elle sentit une main traîner sous son cou, son sourire mordit ses lèvres et toute sa superbe devint une grimace figée. Mais la liesse alentour, dès que Jehan s’éloigna, eut vite fait de la replonger dans son élégante nature, voluptueuse, luxuriante et plus odorante qu’un sous-bois.

Il avait glissé sa missive dans décolleté de la robe de soie. Là, retenu par le corset lacé, le papier plié ne risquait pas de s’égarer ; il ne tomberait au sol qu’au moment où Isabelle offrirait à Thomas sa beauté…

oOo

Quand le petit Baudoin Leportier sortit de la ferme, aux petites heures, Gatien l’attendait. Il était sûr de lui, le mal de tête était bien installé, ainsi avait-il le sentiment de ne pas mettre en route la machine pour rien. Il suivit l’homme qui s’engageait dans la direction de Rochefort. Alors seulement, quand il fut suffisamment reculé de la ferme, il l’interpella :

— Monsieur, pardonnez que je vous importune, mais ne me dites pas que vous rentrez seul chez vous !

La voix rauque, naturellement agressive, et l’odeur fétide firent reculer Baudoin. En retrait, il reconnut l’arbalétrier qui ajoutait, perfide :

— Vous devriez loger dans nos murs. Il y a d’excellentes tavernes que je peux faire ouvrir pour vous. Et pour d’excellentes tavernes, ce sont d’excellentes tavernes.

Gatien n’avait plus parlé depuis longtemps. Il ne braillait que de temps en temps quelques ordres à la compagnie, dans les grandes occasions. Sinon, le plus souvent, son regard, des grognements et un jeu de menton lui suffisaient pour se faire obéir.

— Je te reconnais, dit Baudoin Leportier, tu es Gatien Lamotte, l’arbalétrier, « Roi de Froidmont », champion de la province…

— Pour vous servir, opina Gatien, une main sur le cœur, l’autre à sa ceinture, caressant son couteau.

Le petit Leportier – il mesurait un peu plus de cinq pieds – était éméché et ne se méfia de rien. Cette nuit-là, il avait envie de rire de tout ; il soufflait une délicieuse brise tiède, la lune était belle et le vin avait été excellent.

— Laissez-moi vous accompagner un brin, ajouta Gatien, le ton patelin. Un Marchois, cher Monsieur, est un Marchois.

Lamotte aimait ce genre de formule redondante et creuse, dont il assommait la compagnie, croyant atteindre par-là les sommets de la raison : « Un soldat est un soldat », « Un ennemi est un ennemi », et « La guerre, c’est la guerre »… Il est vrai que cette philosophie ne souffre aucune controverse. Comment s’opposer à cette logique implacable quand il criait à ses hommes, pour exciter leur virilité : « Une femme est une femme, mais un homme est un homme, et c’est très différent. »

— Et un vrai Marchois, Monsieur, reprit-il, ne laisse pas un étranger livré à lui-même dans les bois de Waha.