0,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Librorium Editions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Le bras du lac de Côme qui se dirige vers le midi, entre deux chaînes non interrompues de montagnes, et coule tout entier, selon qu’elles s’en approchent ou qu’elles s’en écartent, en baies et en golfes, vient enfin à se resserrer tout à coup et à prendre le cours et l’apparence d’un fleuve entre un promontoire à droite et une large rivière de l’autre côté. Le pont qui joint en cet endroit les deux rives l’une à l’autre semble rendre ce brusque passage encore plus sensible à l’œil, il marque le point où le lac finit et l’Adda recommence, pour reprendre ensuite son nom de lac au lieu où les rives, en s’élargissant encore, permettent à l’eau de se déployer et de ralentir son cours en de nouveaux golfes et de nouvelles baies

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

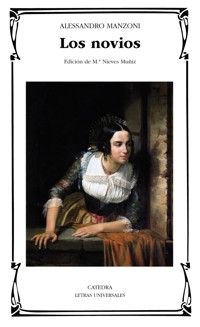

Alessandro Manzoni

LES FIANCÉS

Traduit par Rey Dusseuil

© 2025 Librorium Editions

ISBN : 9782385748616

ESSAI SUR LE ROMAN HISTORIQUE.

S’il est un genre de littérature auquel l’entier développement des doctrines classiques ait porté un coup funeste, c’est assurément le genre historique. Nos historiens ont toujours perdu le peuple de vue. On dirait, à les lire, que les grands événements qu’ils nous retracent ne se sont jamais passés qu’entre deux rois, leurs armées et leurs cours. C’était moins la liberté de dire qui leur manquait, que l’indépendance d’esprit. Dociles imitateurs de deux littératures nées d’un autre ordre de choses et d’idées, ils cherchaient l’idéalité, même dans les événements de l’histoire ; ils les voulaient réduire au système de l’unité.

La littérature moderne a une tendance toute contraire. Quelque sujet qu’elle aborde, elle s’efforce d’être vraie, pour être à la portée de toutes les intelligences. Voltaire est le premier qui se soit proposé ce but : aussi Voltaire est-il l’auteur de la grande révolution intellectuelle qui s’achève de nos jours, et dont nos neveux seront appelés à recueillir les fruits.

Le roman tel que sir Walter Scott l’a conçu est pour l’histoire ce que les contes de Voltaire furent pour les sciences et pour la philosophie. L’auteur écossais a voulu rendre l’histoire populaire par le drame, comme le poëte français avait voulu populariser la philosophie par la grâce et le piquant des formes.

Considéré dans son but, le roman historique serait encore l’une des conceptions les plus utiles, alors même que sir Walter Scott ne l’aurait pas élevé par son génie au rang des plus grandes compositions littéraires. L’Écosse tout entière vit dans ces pages immortelles où les plus hautes leçons historiques sont cachées sous les formes du drame. Tel est l’avantage de ces compositions, que, si tous les détails sont de pure invention, ils sont plus vrais que l’histoire classique. Assurément le poëte Scott a mieux fait connaître Marie Stuart que ne l’avait fait le philosophe Hume.

L’histoire, si on la conçoit comme elle était jadis, est toujours guindée et dédaigneuse ; elle rejette tout ce qui est de l’homme ; elle ne voit jamais que le héros : elle fait presque de la statuaire. Jamais sa gravité ne s’est déridée ; elle n’a vu la vie que sous un aspect sérieux. C’est une sibylle sans emportements et sans ivresse. Elle parle de haut, elle prophétise. Et pourtant, s’il y a tant de choses dans la vie de l’homme, que de choses n’y a-t-il pas dans la vie des peuples ! Rien n’est absolu dans la nature, car la nature n’a point de système. Dans les événements les plus tristes elle fait trouver place aux incidents les plus comiques ; elle fait naître le rire auprès des larmes. Mais l’historien ne voit rien, ne veut rien voir d’humain ; il pousse du bout de son compas ce qui pourrait animer son triste procès-verbal : c’est un greffier de cour d’assises, qui n’enregistre que le dire des juges et celui de l’accusé ; il n’a point d’oreilles pour les témoins.

Ces détails familiers que rejetaient les auteurs des dix-septième et dix-huitième siècles, ces contrastes qui sont tout le drame de la vie, cette action qui fait le charme du premier de nos historiens, de l’inimitable Froissart, sont précisément ce qui rend l’histoire vraie, parce qu’ils la rendent intelligible, palpable, et semblable à celle que nous voyons tous les jours courir les rues. C’est là tout le roman historique. Walter Scott exercera une longue influence sur la littérature naissante de notre époque, non-seulement comme auteur dramatique, mais encore comme historien. Déjà l’on pourrait citer plus d’un Froissart contemporain formé à son école.

Toutefois, il faut le dire, le genre ne vaut pas les ouvrages qu’il a produits ; on doit prendre garde de l’appliquer aveuglément à tous les sujets. Le barde écossais, avec cette mesure, ce sens exquis qui sont l’apanage du génie, a toujours su se retenir dans de justes limites. Appliqué à de hauts événements politiques, le roman devient aussi faux que l’histoire classique. Il ne se plaît qu’aux grandes infortunes, à la partie dramatique de l’histoire, et peut-être même est-il plus à l’aise dans l’histoire d’une seule province que dans celle de toute une nation, parce qu’il n’est point forcé alors de sacrifier au drame les grands intérêts politiques. Mais ou tous les bons esprits s’abusent, ou l’histoire à venir sera obligée de se greffer sur l’Essai sur les mœurs de Voltaire et sur les brillantes créations de Walter Scott, donnant ainsi à la philosophie et au drame tout ce qu’il y faut donner, et faisant sa part à chacun.

Notre époque a une tendance, ou, si l’on écoute quelques littérateurs chagrins, une manie qui n’a pas peu contribué à étendre l’influence de l’auteur d’Ivanhoé et des Puritains. Sous le nom assez vague de romantique, un système littéraire a pris naissance, qui veut créer une littérature tout actuelle, toute moderne. Son principe est toujours l’imitation, mais il ne veut imiter que la nature ; il répudie, il flétrit l’imitation des chefs-d’œuvre de l’art. Ce système est loin d’être encore fixé. Jusqu’ici il a un peu trop sacrifié peut-être le beau au vrai, l’idéal au réel. Il affecte pour les formes un mépris trop grand pour être durable. Son esprit de prosélytisme est ardent et vaste. La victoire lui donnera probablement de la modération.

La France est aujourd’hui le terrain où se sont rencontrés et où combattent les partisans des nouvelles et des anciennes doctrines. Brillant satellite, c’est depuis un siècle et demi le sort de l’Italie d’être toujours entraînée dans notre mouvement littéraire ; mais on sent combien l’Italie devait répugner d’abord aux nouveaux principes. Sa littérature tout idéale, son peuple tout poétique, éprouvaient peu de sympathie pour les idées des littérateurs du Nord ; et toutefois le romantique a trouvé dans M. Alexandre Manzoni l’un de ses plus éloquents soutiens. Mais ce mouvement littéraire est loin d’être en Italie le mouvement principal ; il n’est que secondaire. Cette circonstance tient à des causes que nous allons exposer succinctement.

Les idées de liberté et d’égalité que les Français ont semées en Italie y ont jeté de profondes racines. Retombé sous l’ignoble joug de l’Autriche, ce malheureux pays se prépare en silence à de meilleures destinées. Il n’est aujourd’hui main de plomb assez lourde pour condamner à l’immobilité tout ce qu’elle touche. Il y a dans les peuples je ne sais quelle force d’inertie contre laquelle vient se briser le despotisme. L’Italien de nos jours étudie plus les hommes que les livres. La politique l’absorbe. La littérature et les beaux-arts ne sont plus une occupation pour lui. Or quand la littérature et les beaux-arts ne sont qu’un objet de délassement, ils cessent de fleurir, parce que chez ces hommes ardents rien n’est goût, tout est passion. Si demain un cri de liberté s’élevait en Italie vous n’auriez plus cette efféminée et verbeuse révolution de Naples, que l’Autrichien put dompter avec le knout dont le Russe se sert pour châtier son esclave indocile ; vous verriez se lever un peuple grand, libre, hardi, généreux, magnanime, et vous seriez étonnés de voir quels hommes l’étude, la méditation et la haine de la servitude ont faits dans ces belles contrées.

Parmi les littérateurs de profession qui comptent les belles-lettres au nombre des choses de la vie, une querelle s’est élevée qui les touche de plus près et les intéresse beaucoup plus que le classique et le romantique, c’est celle de leur langue. On a remarqué depuis longtemps que toutes les langues du Midi tendaient à se franciser. La langue italienne s’efforce vainement de lutter contre le mouvement qui l’entraine. Une école s’est formée qui veut faire revivre la langue de Boccace et de Machiavel, qui tente de ramener l’italien à ses vieilles tournures et à son caractère primitif. À l’apparition d’un ouvrage nouveau, on examine moins le fond que la forme. Le parti français a visiblement le dessous dans les livres ; toutefois l’entreprise de l’école des trois cents paraît à peu près désespérée. On opère difficilement par la langue écrite sur la langue parlée, surtout dans un pays où le peuple parle beaucoup et lit peu. Et d’ailleurs faire revivre le passé est une chose qui excède les forces de l’homme. On finira, comme en toute chose, par prendre un moyen terme, et la langue n’en périra pas moins, parce que toute langue doit périr. La notre même, notre langue si exacte, si claire, si positive, si hors de toute atteinte étrangère, est menacée depuis quelque temps de corruption.

Dans cet état de choses, les prosateurs doivent manquer en Italie, parce que les prosateurs manquent toujours à une littérature qui s’éteint. La poésie est le langage du grand siècle d’une littérature et de son dernier âge ; la prose est le langage des temps intermédiaires. D’ailleurs la prose est fort difficile à manier en Italie, parce qu’il y a autant de dialectes que de provinces. La poésie seule, avec ses mots convenus, ses tournures admises, est goûtée par tous les Italiens, qu’elle soit de l’école lombarde ou de l’école vénitienne.

À ces rapides aperçus, on devine combien d’intérêts se rattachent à l’ouvrage qu’on va lire. Pour nous, lecteurs français, la question se borne à celle du romantique pour les Italiens, elle touche à toutes les questions qui s’agitent par delà les monts.

M. Alexandre Manzoni, imbu des nouvelles doctrines littéraires qui gagnent chaque jour du terrain parmi nous, a le premier essayé de naturaliser le romantique sur la scène italienne. La tragédie de Carmagnola sera longtemps regardée comme l’un des plus heureux essais de cette poésie, qu’on pourrait en quelque sorte appeler la poésie du réalisme. Tout n’est pas également bon dans cet ouvrage, peut-être même l’auteur n’a-t-il pas assez osé mais depuis Alfieri, la tragédie italienne n’avait point parlé un aussi mâle langage, et jamais elle n’en avait parlé un aussi vrai. Cette révolution littéraire passa presque inaperçue en Italie ; tandis que le public discutait sur le style, les unités mouraient dans les entr’actes sous la main du machiniste. M. Manzoni a voulu pousser plus loin la réforme en naturalisant le roman historique dans sa patrie. L’entreprise était périlleuse, car n’oublions pas que le langage de la prose n’est point fixé en Italie. Sa composition a réuni tous les suffrages. Ce n’est point ce romantique absurde qui se plaît à tout ce qui est vague, dont toutes les formes sont inarrêtées, qui ne sait pas choisir dans la nature : c’est le romantique d’un homme de génie qui cède au temps, et ne se livre à la fougue de son imagination qu’en se laissant guider par le goût. C’est peut-être un ouvrage romantique écrit par un auteur classique ; le fond est original, les formes sont toujours pures.

On pourrait réduire cette belle composition à trois idées principales. L’auteur a voulu peindre la domination espagnole, la famine qui désola le Milanais au dix-septième siècle, et la peste qui succéda à la famine. L’histoire de deux jeunes fiancés, persécutés par un chef de bravi, est plutôt le prétexte qu’il prend pour esquisser ces grands événements que son sujet. Quand il aborde la partie romanesque de son livre, il remue vivement le cœur ; quand il arrive à la partie purement historique, il intéresse, il attache, il instruit. Plus qu’un autre, cet ouvrage peut porter le titre de roman historique : car là où l’histoire commence, le roman cesse. On dirait que l’auteur a voulu faire une histoire nationale qui pût plaire au peuple, faible enfant à qui il faut toujours emmieller les bords du vase.

Peut-être ce système de composition paraîtra-t-il singulier à la première lecture ; peut-être ce mélange de réalités et de fictions excitera-t-il quelque surprise. Mais l’ouvrage de M. Manzoni n’est point un roman : c’est un livre. Avant de le juger, il faut bien étudier le rapport intime qui existe entre toutes les parties, le grand art qui a présidé à sa composition. Jamais les mœurs italiennes n’ont été dépeintes avec autant de bonheur ; jamais on n’a mieux fait intervenir des figures populaires au milieu des grands événements de l’histoire et quels événements, grand Dieu ! une disette, une invasion, une épidémie qui emporte les deux tiers de la population !

Depuis l’apparition des Promessi Sposi, on a comparé plus d’une fois M. Manzoni à sir Walter Scott. Jamais auteurs ne se ressemblèrent moins ni pour le genre, ni pour le système.

Sir Walter Scott excelle à peindre les effets des passions, mais il remonte rarement à la cause ; M. Manzoni est plus moraliste que peintre. L’un rend la nature telle qu’il la voit ; il ne choisit pas ; il jette pêle-mêle sur la toile le beau et l’horrible, le comique et le trivial : l’autre ne voit le vrai que dans le beau, et le beau que dans l’idéal. Enfin sir Walter Scott passe par l’histoire pour arriver au roman ; c’est par le roman que M. Manzoni arrive à l’histoire.

Si Walter Scott avait eu de semblables mœurs à retracer, on pourrait presque assurer qu’il aurait envisagé le sujet sous un autre aspect. Son imagination, fière et aventureuse, nous aurait intéressés aux bravi ; il aurait ennobli à nos yeux ces horribles brigands. Le grand inconnu, le terrible Innominato, ne se serait pas humilié aux pieds d’un prêtre : il serait mort comme ce chef de clan, ce Mac Ivor dont l’agonie et le supplice nous poursuivent jusque dans nos rêves. L’âme douce et rêveuse de M. Manzoni a sympathisé avec d’autres idées. S’il avait moins de génie, si l’on pouvait penser qu’il imite quelqu’un, on le croirait plutôt l’élève des romanciers allemands. Il en a tout le mysticisme, toute l’idéalité, quelquefois même toute la recherche.

Jamais peut-être Walter Scott n’a esquissé une figure de vierge plus suave que celle de Lucia. Jamais peut-être son pinceau n’a été aussi sombre, aussi vigoureux et aussi poétique à la fois que celui de M. Manzoni dans le tableau de la peste. Mais, il faut le confesser, M. Manzoni ne sait pas faire mouvoir les masses comme l’auteur des Puritains ; il ne sait pas voir et écouter la foule, il ne la comprend pas. Dès que le peuple est en mouvement, il ne le domine point, il le suit pas à pas, il le voit avec une joie d’enfant commettre des fautes ; il s’indigne lorsque, sous une domination tyrannique et brutale, il le voit se lever dans sa colère et demander du sang ; puis se perdant dans d’interminables détails, il laisse échapper les principales figures du tableau. Quand on se rappelle le sublime début de la Prisond’Édimbourg, l’émeute de Milan paraît bien froide et bien décolorée. Il est vrai que l’auteur Italien a une excuse. Sir Walter Scott n’écrit que sous l’inspiration de ses propres pensées, M. Manzoni écrit sous les yeux de la censure autrichienne. Et pourtant, malgré la mesure de l’auteur, malgré son éloignement pour les masses, jamais acte d’accusation plus terrible ne fut dressé contre les dominateurs actuels de ces belles contrées. La ressemblance du portrait a échappé à la perspicacité du censeur{1}.

La fable du roman est peu compliquée, mais il y a quelque chose de sublime dans la conception. Tandis que tous les personnages s’agitent pour les petits intérêts de la vie, celui-ci oppresseur, celui-là opprimé, la peste s’annonce de loin, elle plane sur leurs têtes, et finit par promener sur eux son terrible niveau. Dante a peu de tableaux aussi horriblement beaux que celui de Milan en proie à ce mal funeste. Ici les souvenirs historiques se marient habilement aux créations de l’auteur. De cette situation si neuve et si hardie, il a fait sortir des scènes tour à tour comiques, tendres, pathétiques. L’âme a-t-elle jamais été plus fortement remuée que lorsqu’on voit ces hideux monatti se promener sur des chars infects, assis sur des cadavres, buvant à la ronde et chantant : Vive la peste !

Les Promessi Sposi n’appartiennent à aucune école, à aucun type connu. Partout on y découvre le poëte dramatique caché derrière le romancier et l’historien ; partout on y voit l’homme entraîné par la séduction vers les doctrines romantiques, et retenu, malgré lui, dans le goût et la mesure classique. Cette sorte de lutte entre deux systèmes fait des Promessi Sposi l’un des ouvrages les plus originaux de l’époque.

Sous le rapport du style, les Promessi Sposi offrent un singulier phénomène littéraire. Si l’on parle de ce style intime qui revêt la pensée d’expressions justes et élégantes, jamais ouvrage n’eut ce mérite au même degré ; M. Manzoni rend sa pensée avec un bonheur de diction bien rare, même chez nos plus grands écrivains : mais ce n’est pas tout en Italie.

Nous l’avons dit, la langue est loin d’être fixée en Italie. On dirait qu’elle échappe aux auteurs, et leur échappe d’autant plus que ce n’est point une langue qui se forme, mais une langue qui s’en va. Chaque province, formant un royaume séparé et indépendant, a, comme ses mœurs, son langage à part. Tous les mots dont on se sert sont italiens, sans doute ; mais tel est usité en Toscane, qui excite le rire à Rome. Un Romain trouvera, par exemple, aussi ridicule le mot tasca (poche) qu’un Toscan le mot saccoccia. De là suit qu’un prosateur est difficilement goûté hors de sa province. Les idiotismes surtout varient d’un ruisseau à l’autre. Parmi ces nombreux dialectes, le lombard est celui qui a le moins de partisans. En général, les Italiens professent un souverain mépris pour leurs compatriotes du Nord, et l’on trouvera des traces de cette aversion dans les Promessi Sposi.

En écrivant un ouvrage sur l’histoire de son pays, M. Manzoni a voulu, en quelque sorte, fixer un langage, faire pour la prose italienne moderne ce que Pascal a fait pour le français. L’œuvre était difficile ; et, il faut bien l’avouer, nous ne croyons pas que M. Manzoni ait réussi. Ce grand poëte est d’une érudition peu commune ; personne ne possède mieux que lui l’histoire littéraire de son pays ; il connaît toutes les ressources, toutes les finesses de sa langue, et cet éloge, qui aurait presque l’air d’une raillerie appliqué à un auteur français, est immense aux yeux des Italiens. M. Manzoni a beaucoup lu ; il prend des idiotismes dans tous les dialectes ; il fait quelquefois une page de pur toscan, quelquefois dix pages entières de lombard mais quoique le fond de son style soit milanais, il n’a pas de style à lui. Le dialecte lombard est lourd et dur, sa construction est traînante et embarrassée ; il n’a pas gagné en énergie ce qu’il a perdu en grâce, et il répugne surtout à une alliance avec tout autre dialecte. Le plus grand vice du style de Manzoni, c’est de manquer de fondu.

Un des plus illustres auteurs de l’école lombarde, Verri, inférieur sous beaucoup d’autres rapports à Manzoni, nous semble, sur ce point, avoir l’avantage. Le style de Verri est original, il se soutient ; une fois que le lecteur est entré dans les artifices de cette diction vraiment admirable, il l’adopte, quelle que soit sa province, quelle que soit sa prédilection pour tel ou tel dialecte. M. Manzoni ne se soutient qu’à force de génie.

Qu’on nous permette maintenant quelques mots sur notre traduction.

Nous avions d’abord voulu conserver toute la physionomie de l’original ; mais, d’après ce que nous venons d’exposer au lecteur, il doit sentir qu’une telle tâche était impossible. Nous nous sommes efforcé de reproduire tout ce qui pouvait être reproduit, et quelquefois, souvent même, quand un italianisme nous semblait mieux rendre le mouvement de l’auteur, nous n’avons pas hésité à le conserver. En général, sous la plume d’un traducteur, la langue prend la couleur et les formes de la langue originale ; une traduction du latin emprunte volontiers le latinisme. Pourquoi aurions-nous négligé cette ressource ? Au reste, nous ne l’avons pas cherchée. En revoyant notre travail, nous aurions pu faire aisément disparaître toutes les tournures qui s’éloignent un peu des tournures françaises ; mais ce n’était point une traduction que nous voulions donner au public : c’était, autant que possible, l’ouvrage de M. Manzoni.

Qu’il nous soit permis de faire agréer à M. Trognon l’hommage public de notre gratitude. Ce savant littérateur avait entrepris une traduction des Promessi Sposi, à laquelle ses nombreuses occupations l’ont forcé de renoncer ; il a bien voulu mettre à notre disposition quelques fragments qu’il avait traduits avec un sentiment profond des beautés du texte et une rare élégance. Si nous ne les avons point conservés, nous prions le lecteur de nous pardonner ce petit calcul d’amour-propre : nous avons fui le parallèle comme un combat trop au-dessus de nos forces.

Nous empruntons, en finissant, un passage à Amyot, qui justifie le système de traduction que nous avons suivi :

« Mais si, peut-estre, l’on ne treuve le langage de cette translation si coulant, comme l’on a fait de quelques œuvres miennes…, je prie les lecteurs de vouloir considerer que l’office d’un propre traducteur ne gist pas seulement à rendre fidèlement la sentence de son autheur, mais aussi à representer aucunement et à adombrer la forme de style et maniere de penser d’iceluy, s’il ne veut commettre l’erreur que feroit le peintre qui, ayant pris à pourtraire un homme au vif, le peindroit long là où il seroit court, et gros là où il seroit gresle, encore qu’il le feist naïfvement bien ressembler de visage. Car encore puis-je bien asseurer, quelque dur ou rude que soit le langage, que ma traduction sera plus aisée aux François que l’original grec à ceux mesmes qui sont les plus esercitez en la langue grecque… Si je me suis en quelques endroits abusé, comme il est, bien aisé en autheur si obscur et ouvrage si long, mesmement à personne de si peu de suffisance comme moy, je prierai les lisants de vouloir bien pour ma décharge accepter l’excuse que me donne le poëte Horace, quand il dit :

« En œuvre longue il n’est point de merveille,

Si quelquefois l’entendement sommeille. »

INTRODUCTION.

« L’histoire se peust véritablement desfinir une guerre illustre contre le Temps, parce que, en lui arrachant des mains les années qu’il a réduites en captivité, ains desquelles il a déjà fait des cadavres, elle les rappelle à la vie, les passe en revue, et les range de nouveau en bataille. Mais les illustres champions qui, dans une telle aresne, font moisson de palmes et de lauriers, ravissent seulement les dépouilles les plus riches et les plus éclatantes, embaumant avec leur encre les entreprises des princes et potentats et des personnages titrés, et ourdissant avec l’aiguille très-déliée de l’esprit des fils d’or et de soye, qui forment une perpétuelle broderie d’actions glorieuses. Toutefois il n’est pas permis à ma foiblesse de s’élever à de tels arguments, et à des sublimités si périlleuses, en m’esgarant dans les labyrinthes des intrigues politiques et le fracas des instruments guerriers. Seulement, ayant eu connaissance de faits mémorables, bien qu’ils n’aient trait qu’à des gens de bas lieu et de peu d’importance, je me prépare à en laisser le souvenir à la postérité, en faisant ingesnuement du tout un récit, ou soit une relation. On y verra dans un estroit théâtre des tragédies douloureuses d’horreur et des scènes d’une grande meschanceté, avec des intermesdes d’entreprises vertueuses et de bonté angélique opposées à des opérations diaboliques. Et véritablement, en considérant que nos climats sont soubs l’empire du roy catholique, nostre seigneur, qui est ce soleil qui jamais ne se couche, et que sur eux, avec une lumière réfléchie, tel qu’une lune qui ne descroist jamais, brille le héros d’une noble race qui, pro tempore, en occupe toutes les parties, et les illustres sénateurs, tels que des étoiles fixes, et les autres respectables magistrats tels que des astres errants, répandent la lumière de toutes parts, venant ainsi à former un nobilissime ciel, on ne peut treuver d’autre cause, en le voyant métamorphosé en un enfer d’actions ténébreuses de meschanceté et de crimes qui se vont multipliant chaque jour de la part des hommes, sinon que c’est par l’art du démon, puisque l’humaine malice ne devroit pas suffire par elle-même à résister à tant de héros qui, avec des yeux d’Argus et des bras de Briarée, se vont desvouant pour le public advantage. C’est pourquoi, en descrivant ce récit arrivé aux temps de ma verte saison, bien que la plus grande partie des personnes qui y jouent leurs rosles aient disparu de la scène du monde, en se rendant tributaires des Parques, toutefois, par de justes convenances, on taira leurs noms, c’est-à-dire leur nom patronymique, et l’on fera de même pour les lieux, en indiquant seulement les territoires generaliter. Personne ne dira que ce soit une imperfection du récit, et une difformité de mon humble production, à moins qu’un tel critique ne soit une personne entièrement à jeun de la philosophie ; car quant aux hommes qui y sont versés, ils verront bien que rien ne manque à la substance de ladite narration. Parce que, comme c’est une chose évidente et qui ne sera niée par personne, que les noms ne sont que de simples et très-simples accidents… »

Mais quand j’aurai eu l’héroïque constance de transcrire cette histoire de ce manuscrit jaunissant et couvert de ratures, quand je l’aurai, comme on dit, mise au jour, se trouvera-t-il ensuite quelqu’un qui ait la constance de la lire ?

Cette réflexion dubitative, née de la peine de déchiffrer un griffonnage qui venait après accidents, me fit suspendre la copie et réfléchir sérieusement à ce qu’il convenait de faire. Il est bien vrai, disais-je à part moi en feuilletant le manuscrit, il est bien vrai que cette grêle de concettini et de figures ne tombe pas sans interruption durant tout l’ouvrage. Le bon secentista{2} a voulu, au premier abord, faire un peu montre de sa valeur ; mais ensuite, dans le cours de la narration, et quelquefois durant de longs trajets, le style chemine bien plus naturel et bien plus uni. Oui ; mais comme il est commun ! comme il est inégal ! comme il est incorrect ! Idiotismes lombards à foison, phrases de la langue employées à rebours, constructions arbitraires, périodes boiteuses ; et puis quelques petites élégances espagnoles semées çà et là{3} ; et puis, ce qui est bien pis, dans les endroits les plus terribles ou les plus touchants de son histoire, à chaque occasion d’exciter la surprise ou de faire penser, à tous les passages enfin qui demandent, il est vrai, quelques fleurs de rhétorique, mais d’une rhétorique sobre, fine, de bon goût, ce digne homme ne manque jamais d’y mettre quelque chose dans le genre de son début. Et alors, réunissant, avec une habileté admirable, deux qualités aussi opposées en apparence, il trouve moyen d’être en même temps trivial et affecté dans la même page, dans la même période, dans le même mot. Voilà, justement ! des déclamations ampoulées, composées à force de solécismes vulgaires, et partout cette ignorance ambitieuse, qui est le caractère particulier des écrits de ce siècle en ce pays. En vérité, ce ne sont pas des choses à offrir aux lecteurs d’aujourd’hui : ils sont trop avisés, trop dégoûtés de ce genre d’extravagances. Il est heureux que cette bonne pensée me soit venue au commencement de ce malheureux travail, et je m’en lave les mains.

Sur le point cependant de fermer le manuscrit pour le laisser là, j’étais fâché qu’une histoire aussi belle dût rester toujours inconnue, parce que, en tant qu’histoire, il se peut qu’il en semble autrement au lecteur ; mais elle m’a semblé fort intéressante. — Pourquoi ne pourrait-on pas, pensai-je, prendre la série des faits de ce manuscrit, et en refaire le style ? — Comme il ne se présenta aucun parce que raisonnable à ce pourquoi, le parti en fut aussitôt embrassé. Et voilà l’origine du présent livre exposée avec une ingénuité égale à l’importance du livre même.

Toutefois, quelques-uns de ces faits, certains usages décrits par notre auteur, nous avaient paru si neufs, si étranges, pour ne rien dire de plus, qu’avant d’y ajouter foi nous voulûmes interroger d’autres témoins. Nous nous donnâmes la peine de fouiller dans les mémoires du temps, pour vérifier si vraiment le monde cheminait alors à cette guise. Une telle recherche dissipa tous nos doutes : à chaque pas nous tombions dans des choses semblables et dans des choses plus fortes encore ; et ce qui nous parut plus décisif, c’est que nous retrouvâmes jusques à quelques personnages dont, n’ayant jamais eu connaissance que par notre manuscrit, nous étions en doute s’ils avaient réellement existé. Nous citerons au besoin quelques-uns de ces témoignages, pour gagner de la foi aux choses auxquelles le lecteur, à cause de leur étrangeté, serait plus tenté de la refuser.

Mais en rejetant comme intolérable le style de notre auteur, quel style y avons-nous substitué ? Voilà la difficulté.

Quiconque, sans en être prié, se mêle de refaire le travail d’autrui, s’expose à rendre un compte étroit du sien, et il en contracte en quelque sorte l’obligation. C’est là une règle de fait et de droit à laquelle nous ne prétendons aucunement nous soustraire. Il y a plus, pour nous y conformer de bonne grâce, nous nous étions proposé de donner ici en détail raison de la manière d’écrire que nous avons employée ; et à cette fin nous sommes allé, durant tout le temps du travail, cherchant à deviner les critiques possibles et probables, avec l’intention de les réfuter toutes par anticipation. Ce n’est pas là qu’aurait été la difficulté, puisque (nous devons le dire pour l’honneur de la vérité) il ne se présentait pas à l’esprit une critique qu’il n’y vînt en même temps une réponse victorieuse ; je ne dis pas de ces réponses qui résolvent les questions, mais de ces réponses qui les changent. Souvent même, en mettant deux critiques aux prises entre elles, nous les faisions combattre l’une contre l’autre ; ou, en les creusant bien, en les comparant attentivement, nous parvenions à découvrir et à prouver que bien qu’opposées en apparence, elles étaient pourtant d’un même genre, elles provenaient toutes deux de ce qu’on ne prenait pas garde aux faits et aux principes sur lesquels le jugement doit être fondé ; et en les mettant, à leur grande surprise, ensemble, nous les envoyions ensemble se promener. Il n’y aurait jamais eu d’auteur qui prouvât aussi évidemment qu’il avait bien fait. Mais quoi ! lorsque nous en sommes venu à rassembler toutes ces objections et toutes ces réponses pour les disposer avec quelque ordre, miséricorde ! Il y avait de quoi faire un livre. Voyant cela, nous mettons de côté cette idée, pour deux raisons que le lecteur trouvera certainement concluantes : la première, c’est qu’un livre consacré à en justifier un autre, même le style d’un autre, pourrait paraître chose ridicule ; la seconde, c’est qu’il y a assez d’un livre à la fois, lorsque ce n’est pas un livre utile.

I

Le bras du lac de Côme qui se dirige vers le midi, entre deux chaînes non interrompues de montagnes, et coule tout entier, selon qu’elles s’en approchent ou qu’elles s’en écartent, en baies et en golfes, vient enfin à se resserrer tout à coup et à prendre le cours et l’apparence d’un fleuve entre un promontoire à droite et une large rivière de l’autre côté. Le pont qui joint en cet endroit les deux rives l’une à l’autre semble rendre ce brusque passage encore plus sensible à l’œil, il marque le point où le lac finit et l’Adda recommence, pour reprendre ensuite son nom de lac au lieu où les rives, en s’élargissant encore, permettent à l’eau de se déployer et de ralentir son cours en de nouveaux golfes et de nouvelles baies. La rivière, formée par la réunion de trois gros torrents, descend le long du penchant de deux monts contigus, dont l’un porte le nom de San-Martino et l’autre, en dialecte lombard, celui de Resegone, à cause de ses nombreuses dentelures qui le font tellement ressembler à une scie, qu’au premier aspect et vu de face, par exemple de la partie des remparts de Milan qui regarde le nord, il n’est personne qui, à ce simple indice, ne le distingue parfaitement, dans ce long et vaste amas de cimes, des autres montagnes d’un nom plus obscur et d’une forme plus commune. Durant une bonne partie de son cours, la rivière coule dans un lit d’une pente douce et continue ; puis, interrompue dans sa marche par des coteaux et de petits vallons, elle se précipite en cascade ou s’étend en larges flaques, selon le plus ou moins d’obstacle qu’opposent les deux montagnes et le travail des eaux. La lisière, sillonnée par les bouches des torrents, n’est presque que du gravier et des cailloux ; le reste du sol se compose de champs et de vignobles parsemés de villages, de maisons de plaisance et de chaumières, de loin en loin ce sont des bois qui se prolongent jusque sur la montagne. Lecco, le plus considérable de ces villages, et qui donne son nom au territoire, est situé à peu de distance du pont, sur les rives du lac, et même en partie dans le lac quand les eaux viennent à grossir. C’est un grand bourg à l’heure d’aujourd’hui, et qui prend la tournure de devenir ville. Au temps où se passèrent les événements que nous entreprenons de raconter, ce bourg, déjà assez important, était de plus une place forte, il avait par conséquent l’honneur de loger un gouverneur, et l’avantage de posséder une garnison permanente de soldats espagnols qui enseignaient la modestie aux jeunes filles et aux femmes du pays, caressaient de temps à autre les épaules des maris et des pères, et vers la fin de l’été ne manquaient jamais de se répandre dans les vignes pour éclaircir le raisin et soulager le paysan des fatigues de la vendange. De l’un à l’autre de ces hameaux, des hauteurs au lac et d’une hauteur à celle qui l’avoisine, couraient et courent encore un grand nombre de sentiers pratiqués à travers les petites vallées, tantôt escarpés tantôt unis, tantôt doucement inclinés, la plupart bordés de murs bâtis avec de gros cailloux que revêtent çà et là de vieilles souches de lierre dont les barbes dévorent le ciment, en prennent la place, et tiennent jointes l’une à l’autre les pierres qui verdissent de leur feuillage. En quelques endroits, ces sentiers s’enfoncent tellement, qu’ils sont comme ensevelis entre les murs, et le voyageur, en levant les yeux, ne découvre que le ciel et quelque cime de montagne. Ailleurs ce sont des terrasses qui vont en tournant sur le bord d’une esplanade, ou se déploient en saillie sur la pente comme un long escalier, soutenues par des murs qui, en dehors, semblent s’élever sur leur base comme autant de bastions escarpés, mais qui, sur le sentier même, n’atteignent guère que la hauteur d’un parapet ; et là le voyageur peut promener librement ses regards sur les points de vue les plus variés et les plus délicieux. D’une part, on découvre la plaine azurée du lac, coupée par ses isthmes et ses promontoires, et sur ses bords de riants paysages qui se réfléchissent dans l’eau la tête renversée ; de l’autre, l’Adda, qui, à peine sortie des arches du pont, se répand de nouveau en petit lac, puis se resserre et se prolonge jusqu’à l’horizon en brillants méandres ; en haut les cimes entassées des monts suspendus sur ta tête de qui les contemple ; au-dessous le penchant cultivé de la montagne, les paysages, le pont ; en face la rive opposée du lac, et, en la remontant de l’œil, le mont élevé qui l’enferme.

C’était par un de ces sentiers, vers la chute du jour, le 7 novembre de l’an 1628, que retournait à pas lents chez lui, de la promenade, don Abbondio***, curé de l’un des villages que l’on vient de décrire. Notre auteur ne donne pas plus le nom du pasteur que le nom du hameau. Et déjà de deux réticences !… Il disait tranquillement son office, et, de temps en temps, entre un psaume et l’autre, il refermait le bréviaire sur l’index de la main droite, dont il se servait comme d’un signet ; puis, mettant les deux mains derrière le dos, la droite avec le livre à demi fermé dans la paume de la main gauche, il allait son chemin, les yeux baissés, poussant du pied vers la muraille les cailloux qui obstruaient la route, et donnant une plus tranquille audience aux pensées oisives qui étaient venues tenter son esprit, tandis que ses lèvres récitaient toutes seules les versets des complies. Sortant ensuite de ses pensées, il levait les yeux vers la montagne qui lui faisait face, et il contemplait machinalement la lumière du soleil à peine tombant qui, s’échappant à travers les crevasses du mont opposé, jetait çà et là de longues et inégales bandes de pourpre sur les saillies des rochers qui réfléchissaient ses rayons. Puis il rouvrit encore son bréviaire, et après en avoir récité un autre petit passage, il arriva à un tournant du sentier où il avait chaque jour coutume de fermer son livre et de regarder devant lui ; et autant en fit-il ce jour-là. Le tournant franchi, la route courait en droite ligne une soixantaine de pas environ, et elle se partageait en deux sentiers en forme d’Y : à droite elle allait en montant vers la montagne, et c’était le chemin qui conduisait au presbytère ; à gauche de l’embranchement elle plongeait dans la vallée jusques à un torrent. De ce côté le mur ne s’élevait qu’à hauteur d’appui. Au lieu de se réunir à l’angle, les murs intérieurs des deux sentiers aboutissaient à une petite chapelle sur laquelle étaient peintes certaines figures, longues, serpentantes, terminées en pointe, qui, dans la pensée de l’artiste et aux yeux des habitants du voisinage, figuraient des flammes, et, alternativement avec les flammes, certaines autres figures impossibles à décrire, représentant à peu près les âmes du purgatoire. Âmes et flammes, tout était couleur de brique, sur un fond grisâtre, avec quelques égratignures par-ci par-là. Le détour fait, en dirigeant, selon sa coutume, ses regards vers la chapelle, le curé vit une chose qu’il n’attendait guère et dont il se serait peu soucié. Deux hommes étaient postés en face l’un de l’autre, au confluent, si l’on peut ainsi s’exprimer, des deux sentiers : l’un à cheval sur le petit mur, une jambe pendante en dehors, et un pied posé sur la route ; l’autre planté sur ses pieds, collé au mur, les bras croisés sur la poitrine. Le costume, la tournure et tout ce que pouvait en saisir le curé, du lieu où il se trouvait, ne laissaient aucun doute sur ce qu’étaient les deux compagnons. Ils avaient tous deux la tête ceinte d’un réseau à mailles vertes, d’où s’échappait sur le front un toupet énorme, qui retombait sur l’épaule gauche, où il se terminait en grosse houppe ; leurs deux longues moustaches s’arrondissaient en anneaux à l’extrémité ; un ceinturon de cuir verni, d’où pendait, fixée par deux petits crochets, une paire de pistolets, serrait le bord de leur pourpoint ; une petite corne pleine de poudre jouait sur leur poitrine en guise de joyau ; au côté de leurs braies larges et bouffantes, était une poche d’où sortait le manche d’un coutelas ; une rapière à large poignée travaillée à jour en lames de laiton bien fourbies et bien reluisantes, dont l’assemblage formait des chiffres, était attachée à leur flanc gauche. À la première vue, on les reconnaissait pour des individus de la classe des bravi.

Cette classe, entièrement perdue aujourd’hui, était alors très-florissante en Lombardie, et déjà extrêmement ancienne. Pour qui n’en aurait aucune idée, voici quelques fragments de pièces authentiques qui pourront faire suffisamment connaître ses principaux caractères, les efforts tentés pour la détruire, et combien sa force vitale était insolente et tenace.

Dès le 8 avril de l’an 1583, le très-haut et très-puissant seigneur don Carlos d’Aragon, prince de Castelvetrano, duc de Terra-Nuova, marquis d’Avola, comte de Burgeto, grand amiral et grand connétable de Sicile, gouverneur de Milan et capitaine général de Sa Majesté Catholique en Italie, « pleinement informé de l’intolérable misère dans laquelle a vécu et vit encore la cité de Milan, à cause des bravi et des vagabonds, » publie contre eux un arrêt de bannissement. Il déclare que « doivent être compris dans cet arrêt et reconnus pour bravi et compagnons… tous ceux qui, soit étrangers, soit du pays, n’ont aucune profession, ou, l’ayant, ne l’exercent pas…, mais qui, sans ou même avec salaire, s’attachent à la personne de quelque chevalier ou gentilhomme, officier ou marchand…, pour lui prêter aide ou main-forte, ou plutôt, ainsi qu’on a droit de le présumer, pour tendre des embûches à autrui… » Il enjoint à tous ces individus d’avoir à vider le pays dans l’espace de six jours, porte la peine des galères contre les réfractaires, et donne à tous les officiers de justice amples et pleins pouvoirs pour l’exécution de la sentence. Mais l’année suivante, au 12 avril, mondit seigneur, s’apercevant que « la ville est plus que jamais pleine de ces bravi…, qui ont recommencé à vivre comme par le passé, sans rien changer à leurs habitudes, et sans diminuer de nombre, » il publie une nouvelle ordonnance aussi ferme et aussi remarquable, dans laquelle, entre autres choses, il prescrit :

« Que tout individu, soit citadin, soit étranger, que deux témoins déclareront être tenu et communément réputé pour bravo et en avoir le nom, encore bien qu’on ne découvre aucun délit de son fait…, sur sa seule renommée de bravo, et sans qu’il soit aucunement besoin d’autres indices, pourra, par lesdits juges et chacun d’eux, être condamné à la potence et à la torture après l’enquête… ; et encore bien qu’il ne s’avoue coupable d’aucun crime, être envoyé pour trois ans aux galères, toujours sur sa seule réputation et son titre de bravo, comme dessus. » Tout cela, et sans compter le reste, « parce que Son Excellence est résolue de se faire obéir d’un chacun. »

À entendre les paroles si énergiques, si positives et accompagnées d’ordres si sévères d’un si grand seigneur, on éprouve quelque tentation de croire que sur ce seul bruit tous les bravi disparurent pour jamais. Mais nous avons le témoignage d’un seigneur non moins puissant, non moins riche en titres, qui nous oblige à croire tout le contraire. C’est le très-haut et très-puissant seigneur Juan Fernandez de Velasco, connétable de Castille, grand chambellan de Sa Majesté, duc de la ville de Frias, comte de Haro et de Castel-Nuovo, seigneur du manoir de Velasco et de celui des sept infants de Lara, gouverneur de l’État de Milan, etc. En date du 3 juin de l’an 1593, pleinement informé aussi « de quel dommage et de quelle ruine sont… les bravi et les vagabonds, quelle atteinte une telle sorte de gens porte au bien public, au mépris de la justice, » il leur intime de nouveau l’ordre de purger le pays de leur présence dans le délai de six jours, et il répète, mot pour mot, les menaces et les injonctions de son prédécesseur. Ce n’est pas tout. Le 23 mai de l’an 1598, « informé avec un mortel déplaisir que…, dans la ville et l’État de Milan, le nombre de ces gens-là (les bravi et les vagabonds) va croissant de plus en plus, et que, de leur part, soit de jour, soit de nuit, on n’entend parler que de blessures données en embuscade, d’homicides, de vols et de toute espèce de crimes, dont l’exécution leur est d’autant plus facile que ces bravi se confient en l’aide que leurs chefs et leurs fauteurs ont coutume de leur prêter…, » il prescrit les mêmes remèdes, et il en augmente la dose, ainsi qu’on en use dans les maladies désespérées. « Que chacun donc, dit-il en concluant, se garde bien de contrevenir à la présente ordonnance : car, au lieu d’éprouver la clémence de Son Excellence, on éprouverait sa rigueur et sa colère…, résolue et déterminée qu’elle est à ce que cet avertissement soit péremptoire et le dernier. »

Le très-haut et très-puissant seigneur monseigneur don Pietro Enriquez de Acevedo, comte de Fuentès, capitaine et gouverneur général de l’État de Milan, ne fut pourtant pas de cet avis, et pour cause. « Pleinement informé de l’état déplorable dans lequel se trouvent la ville et l’État de Milan, à cause des bravi qui y abondent…, et résolu d’extirper entièrement une engeance si pernicieuse, il se détermine à donner, le 5 décembre 1600, un nouvel avertissement plein de mesures sévères « avec la ferme intention qu’elles soient toutes exécutées dans la dernière rigueur, et sans espérance de rémission. »

Il faut croire qu’il n’y mit pas toute la bonne volonté qu’il savait employer à ourdir des intrigues et à susciter des ennemis à son illustre ennemi Henri IV ; car, sur ce point, l’histoire fait foi qu’il réussit à armer contre ce monarque le duc de Savoie, qui y perdit bon nombre de villes, et qu’il parvint à faire conspirer le duc de Biron, à qui il fit perdre la tête. Quant à cette maudite graine des bravi, il est certain qu’elle germait encore le 22 septembre 1612, puisque ce jour-là le très-haut et très-puissant seigneur don Giovanni de Mendozza, marquis de La Hinosoja, gentilhomme, etc., gouverneur, etc., songea sérieusement à l’extirper. À cet effet, il expédia à Pandolfo et Marco Tullio Malatesta, imprimeurs du roi, l’ordonnance accoutumée, revue, corrigée et considérablement augmentée, afin qu’ils l’imprimassent pour l’extermination des bravi. Mais ceux-ci vécurent encore assez pour essuyer, le 24 décembre 1618, les mêmes coups de la main du très-haut et très-puissant seigneur monseigneur don Gomez Suarez de Figueroa, duc de Feria, gouverneur, etc. Comme ils n’en étaient pas morts davantage cette fois, le très-haut et très-puissant seigneur et monseigneur Gonzalo Fernandez de Cordoue, sous le gouvernement duquel arriva la promenade de don Abbondio, s’était vu contraint de revoir, de recorriger et de réimprimer l’ordonnance accoutumée contre les bravi, le 5 octobre de l’an 1627, c’est-à-dire un an un mois et deux jours avant ce mémorable événement.

Cette publication ne fut pas la dernière ; mais nous croyons devoir passer sous silence celles qui la suivirent, comme sortant du cercle de notre histoire. Seulement, nous indiquerons encore celle du 13 février 1632, dans laquelle, le très-haut et très-puissant seigneur le duc de Feria, pour la seconde fois gouverneur, nous apprend que « les plus grandes scélératesses viennent de ceux que l’on nomme les bravi. » En voilà assez pour prouver que les bravi existaient toujours au temps dont nous parlons.

Que les deux personnages que nous avons dépeints fussent là postés pour attendre quelqu’un, c’était chose assez claire ; mais ce qui causa le plus de déplaisir à don Abbondio, ce fut de s’apercevoir à certaines circonstances que c’était lui qu’on attendait. À son aspect, ils s’étaient regardés, haussant la tête avec un mouvement d’après lequel on voyait qu’ils avaient dit tous deux en même temps : « C’est notre homme. » Celui qui était à cheval sur la muraille s’était levé en remettant sa jambe sur la route ; l’autre avait quitté le mur où il était adossé, et tous deux marchaient à sa rencontre. Le curé tenait toujours son bréviaire ouvert devant ses yeux, faisant mine d’y lire ; mais il regardait par-dessus pour épier leurs mouvements, et, en les voyant venir directement à lui, il fut assailli en un instant de mille pensées diverses. Il se hâta d’abord de se demander si, entre les bravi et lui, il y avait quelque échappée par le sentier, soit à droite, soit à gauche ; et il se rappela aussitôt que non. Il consulta rapidement ses souvenirs, pour rechercher s’il avait blessé quelque homme puissant ou vindicatif ; mais, dans cette nouvelle anxiété, le témoignage consolant de sa conscience le vint pleinement rassurer. Cependant les bravi s’approchaient toujours en le regardant fixement. Il porta l’index et le médium de sa main gauche à son rabat, comme pour le rajuster, et les promenant autour de son cou, il tourna la tête en arrière, la bouche torte, et il regarda du coin de l’œil s’il ne verrait pas arriver quelqu’un ; mais il ne vit personne. Il lança par-dessus le petit mur un coup d’œil rapide dans les champs, personne ; un autre plus timide sur la route qui s’étendait devant lui, personne que les bravi. Que faire ? Retourner sur ses pas ? il n’était plus temps. Prendre ses jambes à son cou ? c’était à peu près dire : Poursuivez-moi, ou pis encore. Hors d’état d’esquiver le danger, il courut à l’encontre ; car ces moments d’incertitude étaient si cruels pour lui, qu’il ne désirait rien tant que de les abréger. Il hâta sa marche, récita un verset à voix plus haute, appela sur son visage tout le calme et toute l’hilarité possibles, s’efforça de tenir un sourire prêt à tout événement ; et, quand il se trouva nez à nez avec les deux bons compagnons, il dit à part lui : M’y voilà, et il s’arrêta tout court. « Seigneur curé ! dit l’un d’eux en le regardant effrontément entre les deux yeux.

— Qu’y a-t-il pour votre service ? répondit aussitôt don Abbondio levant les yeux de dessus son livre, qu’il tint tout grand ouvert entre ses deux mains.

— Vous avez dessein, poursuivit le bravo de ce ton menaçant et courroucé dont on relève un inférieur sur le point de tomber en faute, vous avez dessein de marier demain Renzo Tramaglino et Lucia Mondella ?

— Mais… oui…, répondit d’une voix tremblante don Abbondio ; mais… oui. Ces messieurs sont gens du monde, et ils savent très-bien comment se font ces sortes de choses. Le pauvre curé n’y peut mais. On fait ses arrangements ensemble, et puis… et puis on vient vers nous comme on irait au marché ; et nous, nous sommes au service de qui nous demande.

— Eh bien, dit le bravo à demi-voix, mais avec l’accent solennel de celui qui ordonne, il ne faut pas que ce mariage se fasse demain ni jamais.

— Mais, messieurs, répliqua don Abbondio de cette voix mielleuse et caressante avec laquelle on essaye de persuader un esprit altier, mais, messieurs, daignez vous mettre à ma place. Si cela dépendait de moi… Vous voyez bien que je n’y ai nul intérêt.

— Oui, reprit le bravo, s’il fallait décider l’affaire en bavardant, vous nous mettriez au sac. Nous n’en savons et n’en voulons pas savoir davantage. Homme averti !… Vous m’entendez !…

— Mais ces messieurs sont trop justes, trop raisonnables…

— Mais, dit l’autre compagnon, qui jusqu’alors n’avait pas ouvert la bouche, mais ce mariage ne se fera pas, ou… et ici un bon jurement, ou celui qui le fera ne s’en repentira pas, parce qu’on ne lui en laissera pas le temps, et… un autre jurement.

— Doucement, doucement, reprit l’autre interlocuteur. Le seigneur curé sait vivre, et nous sommes de braves gens qui ne voulons lui faire aucun mal, s’il est raisonnable. Seigneur curé, l’illustre seigneur don Rodrigo, notre maître, vous salue cordialement. »

Ce nom fut pour l’esprit de don Abbondio comme l’éclair qui, dans une nuit d’orage, répandant sur les objets une lueur confuse et fugitive, augmente encore la terreur. Il fit, comme par instinct, une inclination-profonde, et dit : « Si ces messieurs pouvaient m’apprendre…

— Oh ! vous apprendre ! à vous qui savez le latin ! interrompit encore le bravo avec un rire entre l’effronterie et la férocité. Cela vous regarde. Surtout que votre bouche ne laisse pas échapper un mot de l’avis que nous vous avons donné pour votre bien ; sans quoi… hem… ce serait autant que de faire le mariage. Hé bien ! que dirons-nous de votre part au seigneur don Rodrigo, notre maître ?

— Mes respects…

— Expliquez-vous, seigneur curé.

— … Prêt… toujours prêt à lui obéir. » Et en disant ces mots, il ne savait pas bien lui-même s’il faisait une promesse ou un simple compliment. Les bravi le prirent ou affectèrent de le prendre dans le sens le plus sérieux.

« À merveille !… Bonne nuit donc, seigneur curé, » dit l’un d’eux allant pour partir avec son camarade. Don Abbondio, qui, peu d’instants auparavant, aurait donné un de ses doigts pour les éviter, brûlait alors de prolonger la conversation. « Messieurs… » commença-t-il en fermant le livre des deux mains ; mais ceux-ci, sans l’écouter plus longtemps, prirent le chemin par où il était venu, et s’éloignèrent en chantant une vilaine chanson que je n’ose pas transcrire. Le pauvre don Abbondio resta un moment la bouche béante. Puis il prit à son tour celui des deux sentiers qui menait au presbytère, pouvant à peine mettre une jambe devant l’autre, tant elles se dérobaient sous lui, et dans une situation d’esprit que le lecteur comprendra mieux dès qu’il connaîtra le caractère du personnage et les temps malheureux dans lesquels il lui était donné de vivre.

Don Abbondio (le lecteur s’en est déjà aperçu) n’était pas né avec un cœur de lion ; mais, dès ses plus jeunes années, il avait dû se convaincre que la pire condition était alors celle d’un animal sans griffes ni dents, et qui ne se sentait pas de goût pour se laisser dévorer. La force légale ne protégeait en aucune façon l’homme paisible, inoffensif, et qui n’avait pas de moyens de faire peur à son prochain. Ce n’est pas que les lois manquassent contre les violences des particuliers. Les lois pleuvaient, les délits étaient dénombrés et étiquetés avec un soin minutieux ; si les châtiments, déjà passablement exorbitants, ne suffisaient pas, ils pouvaient en toute occurrence être aggravés selon le bon plaisir du législateur et de cent officiers de justice ; les procédures n’étaient réglées que pour délivrer le juge de tous les embarras qui l’auraient empêché de porter une condamnation : les quelques citations que nous avons faites des ordonnances contre les bravi en sont de faibles, mais de fidèles échantillons. Avec cela, et peut-être en grande partie à cause de cela, ces ordonnances réimprimées et aggravées par chaque gouverneur ne servaient qu’à attester en termes pompeux l’impuissance de leurs auteurs. Que si elles produisaient quelque effet immédiat, c’était surtout d’ajouter de nouvelles vexations à celles que le pauvre peuple avait déjà à souffrir de la part des perturbateurs, et d’augmenter les violences et l’astuce de ceux-ci. L’impunité était organisée ; elle avait jeté des racines si profondes, que les lois ne pouvaient ni les ébranler ni même les atteindre. Tels étaient les asiles, les priviléges de certaines classes, reconnus en partie par la force légale, en partie tolérés avec un silence perfide, ou niés avec de vaines protestations, mais soutenus de fait, et conservés par toutes ces classes, et presque par chaque individu, avec l’activité de l’intérêt personnel et la susceptibilité ombrageuse du point d’honneur. Cette impunité, menacée, attaquée, mais jamais détruite par les ordonnances, devait naturellement, à chaque menace et à chaque attaque, redoubler d’efforts et de ruses pour se conserver. C’est ce qui ne manquait pas d’arriver ; à l’apparition d’une ordonnance dirigée contre les perturbateurs, ceux-ci cherchaient dans leur force réelle des ressources plus efficaces pour continuer de faire ce que la loi voulait défendre. On pouvait bien entraver à chaque pas et molester l’homme débonnaire qui n’avait ni protection ni force à lui, parce que, sous prétexte d’avoir la main sur tous les citoyens, pour prévenir ou pour punir les crimes, le pauvre particulier était assujetti de mille manières aux volontés arbitraires de mille magistrats et de leurs agents ; mais celui qui, avant de commettre un crime, avait pris ses mesures pour se retirer à temps dans un couvent, dans un château, où les sbires n’auraient jamais osé mettre le pied ; celui qui, sans autres précautions, portait une livrée qui engageait la vanité et l’intérêt d’une famille puissante, de toute une association, à le défendre, celui-là était libre dans ses opérations, et pouvait se moquer du vain fracas des ordonnances. Parmi ceux à qui l’on commettait le soin de les faire exécuter, quelques-uns appartenaient, par leur naissance, à la classe privilégiée, quelques autres en étaient les clients ; tous, par éducation, par intérêt, par habitude, par esprit d’imitation, en avaient épousé les maximes, et se seraient bien gardés d’y être infidèles pour l’amour d’un chiffon de papier affiché dans les carrefours. Quand bien même ces agents auraient été hardis comme des héros, dociles comme des moines, dévoués comme des martyrs, ils n’auraient jamais pu en venir à bout, inférieurs qu’ils étaient en nombre à ceux contre qui ils se seraient mis en guerre, et courant la chance d’être abandonnés, et même sacrifiés par ceux qui, en abstraction, et pour ainsi dire en théorie, leur ordonnaient d’agir. Ces gens-là étaient pris parmi les mauvais sujets et la plus basse canaille du temps ; leur office était vil aux yeux même de ceux qu’ils pouvaient effrayer, et leur titre passait pour une injure. Il suivait naturellement de là qu’au lieu de risquer et de commettre leur vie dans des entreprises difficiles, ils vendaient leur inaction, et quelquefois même leur connivence, aux gens puissants, et ils se bornaient à exercer leur autorité exécrée et la force qu’ils pouvaient avoir, dans les occasions où il n’y avait aucune espèce de danger à être oppresseur, c’est-à-dire à vexer le pauvre peuple.

L’homme qui veut faire la guerre aux autres, ou qui craint à chaque instant qu’on ne la lui fasse, cherche d’ordinaire des alliés et des compagnons : de là vient qu’en ce temps était portée au plus haut point la tendance qu’ont les individus à se tenir réunis en classes, à en former de nouvelles, à procurer tous le plus de puissance possible à celles dont ils font partie. Le clerc veillait au soin de défendre et d’étendre ses immunités, la noblesse ses priviléges, le militaire ses exemptions. Les marchands, les artisans, étaient enrôlés dans les maîtrises et les confréries ; les hommes de loi formaient une ligue, les médecins mêmes une corporation. Chacune de ces petites oligarchies avait sa force particulière et spéciale ; dans chacune l’individu trouvait l’avantage d’employer pour lui, à proportion de son pouvoir et de son habileté, les forces réunies de plusieurs. Les plus honnêtes gens ne s’en prévalaient que pour leur défense ; les hommes de ruse et d’audace en profitaient pour mener à fin des friponneries auxquelles leurs propres moyens n’auraient pas suffi, et surtout pour en assurer l’impunité. Les forces de ces différentes ligues étaient extrêmement inégales. Dans les campagnes surtout, le gentilhomme riche et despote, avec une bande de bravi à sa solde, entouré de paysans accoutumés par tradition, intéressés ou même contraints à se regarder comme les sujets et les soldats de leur seigneur, exerçait un pouvoir auquel toute autre fraction de ligue aurait pu difficilement tenir tête.

Notre Abbondio, qui n’était ni noble, ni riche, ni vaillant, s’était donc aperçu, presque au sortir de l’enfance, qu’il allait être dans cette société comme un pot de terre obligé de cheminer en compagnie d’un grand nombre de pots de fer : aussi ne se fit-il pas prier pour céder au vœu de ses parents, qui le voulaient faire entrer dans les ordres. À vrai dire, il n’avait pas longuement réfléchi aux obligations et aux nobles fins du saint ministère auquel il se vouait : s’assurer une existence douce, et entrer dans une classe forte et respectée, lui parurent deux raisons plus que suffisantes pour un tel choix. Mais une classe quelconque ne pourvoit que jusqu’à un certain point à la sûreté de l’individu ; elle ne le dispense aucunement de se faire un système particulier de conduite. Don Abbondio, continuellement absorbé dans la pensée de veiller à sa propre sûreté, se souciait peu d’autres avantages qu’il aurait fallu acheter au prix de beaucoup de fatigues et d’un peu de risque. Son système consistait surtout à éviter toute espèce de débats, et à céder dans les rencontres qu’il ne pouvait pas éviter. Neutralité désarmée dans toutes les guerres qui naissaient autour de lui, soit à propos de querelles, alors très-fréquentes, entre le clergé et le pouvoir séculier, soit par les différends, plus fréquents encore, des nobles et des officiers, des magistrats et des nobles, des bravi