Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Bildung

- Sprache: Französisch

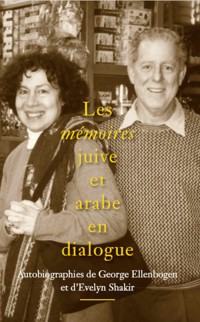

"Mémoires Juives et Arabes en Dialogue" se compose de deux mémoires avec des essais critiques de quatre continents et une longue interview d’un des auteurs.

Le lecteur est invité à écouter une conversation entre deux communautés de mémorialistes :

Evelyn Shakir, une Arabo-américaine et

George Ellenbogen, poète juif de Montréal. . Ils évoquent simultanément des moments qu’ils ont emportés avec eux vers un avenir qu’ils ont partagé en tant qu’écrivains et professeurs de littérature au Bentley College, compagnons de voyage dans leurs livres et dans la vie. Dans l’œuvre de chaque auteur, on imagine souvent la voix de l’autre. Peu importe la page, il est difficile d’échapper au sentiment d’être avec eux, de partager leurs expériences de vie à la frontière entre les cultures, avec des défis à relever, et beaucoup à partager, beaucoup à célébrer.

À PROPOS DES AUTEURS

Evelyn Shakir est mémorialiste, romancière, essayiste et spécialiste de la littérature arabo-américaine. Elle est l’auteur de "Bint Arab: Arab and Arab American Women in the United States", "Remember Me to Lebanon: Stories of Lebanese Women in America", et "Teaching Arabs, Writing Self: Memoirs of an Arab-American Woman".

George Ellenbogen est l’auteur de cinq livres de poésie, le plus récent, "Morning Gothic : New and Selected Poems". "A Stone in My Shoe : In Search of Neighbourhood", ses souvenirs du Montréal juif, est traduit en allemand et en français.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 578

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Papier 978-2-38625-195-5 9782386251955

Ebook 978-2-38625-196-2 9782386251962

Bien que Jean Migrenne n’ait pas vécu assez longtemps pour mettre sa signature sur ce volume, l’essentiel du texte français lui appartient. C’était un ami et un collègue qui a fait partie de mon travail pendant un quart de siècle. J’ajoute ma gratitude à celle de tant d’autres pour avoir mis nos œuvres à la disposition des lecteurs français. Son ingéniosité, son intégrité et son engagement envers l’excellence vont me manquer. C’est à sa mémoire que je dédie ce livre.

Je suis particulièrement reconnaissant à Corinne LaBalme, une collègue écrivaine et une amie chère qui, à la mort de Jean Migrenne, a terminé la traduction de cet ouvrage et en a permis l’édition.

George Ellenbogen

Table des matières

Préface de l’auteur

Introduction(Pascal Fischer et Christoph Houswitschka)

Un caillou dans ma chaussure — Voyage en quête de voisinage(George Ellenbogen)

À l’école arabe: sujet-objet — Vie d’une Arabe américaine(Evelyn Shakir)

Préface de l’auteur

Avant sa mort en 2010, Evelyn Shakir et moi avons simultanément travaillé sur les deux mémoires de ce recueil: il est composé de reconstitutions et de réflexions sur les communautés qui ont façonné nos vies respectives. Les livres ont été publiés séparément: celui d’Evelyn par Interlink aux États-Unis et le mien par Véhicule Press au Canada. Les deux ont eu leur heure de gloire et leur public respectif. Alors, pourquoi les rééditer ensemble aujourd’hui?

C’est peut-être une façon de prolonger notre union en mêlant nos souvenirs et nos écrits. Mais c’est également plus que ça. Durant les trente-deux années que nous avons passées ensemble, les journaux, les bandes dessinées et les affiches ne nous ont jamais laissé oublier la singularité de notre couple — une Arabe, un Juif — issu de cultures souvent perçues comme radicalement opposées. Si ces agressions nous ont rendus d’autant plus conscients des cultures dans lesquelles nous vivions, écrivions et célébrions, elles nous ont aussi fait prendre conscience des cultures de chacun: certaines lointaines et exotiques, mais également riches, vivantes et variées, où nous pouvions envisager des parties de nous-mêmes et les valeurs partagées qui nous reliaient les uns aux autres.

Bien que la plupart d’entre nous cherchent à survivre (et à léguer un monde dans lequel nos enfants pourront subsister), nous nous retrouvons de plus en plus dans un système chaotique où la survie n’est plus une certitude. Au premier plan des causes de cette situation difficile se trouve la façon dont nous réagissons à la différence, à celui qui est maintenant communément appelé «l’autre»; avec de l’hostilité, des menaces, de la violence. C’est un fait confirmé par les nombreux génocides du siècle dernier.

Des deux côtés de l’Atlantique, on entend les échos de la colère qui a animé les rassemblements de Nuremberg. Et parce que la rhétorique des massacres est à la fois ancienne et omniprésente, trop souvent elle nous intimide, nous submerge, nous amène à nous résigner à ses conséquences, tout comme nous réagirions à une catastrophe naturelle, à une éruption volcanique ou à un tsunami. Résultat? Nous perdons foi en nous-mêmes et en nos propres voix.

La publication de ces deux mémoires, non pas séparément, mais côte à côte, comme ils ont été écrits, comme ils ont été vécus, vise à faire entendre ces voix. Ils sont inscrits dans les rituels ordinaires de nos deux cultures — des peuples que nous considérons non comme des ennemis, mais comme des voisins dans leurs activités quotidiennes: tisser les étoffes, marteler le métal, cultiver des jardins, fêter un nouveau-né, élever les enfants. La poésie de ces actions s’étend de l’une à l’autre de ces cultures, comme des mains lorsqu’elles se joignent, non seulement pour tolérer la présence des autres, mais aussi pour la célébrer.

Dans ces deux mémoires, nous nous adressons à nos lecteurs dans le but d’ouvrir une conversation avec eux, toujours dans l’espoir d’un avenir meilleur.

George Ellenbogen

Introduction

LE MÉMOIRE COMME ZONE DE CONTACT

Pascal Fischer et Christoph Houswitschka

George Ellenbogen et Evelyn Shakir formaient un couple inhabituel. George a grandi dans un quartier juif de Montréal majoritairement francophone et a fait ses études dans des écoles anglophones. Il appartenait donc à une minorité au sein d’une minorité. Evelyn a grandi dans une communauté arabo-américaine. Les deux ont finalement quitté leurs environnements ethniques pour faire leurs études, puis sont devenus écrivains et professeurs. Ils ont voyagé en Europe et au Moyen-Orient, où leurs ancêtres sont nés, avant de poursuivre leur vie ensemble.

Ce volume combine leurs deux histoires, initialement publiées séparément en anglais.

George Ellenbogen y parle de son enfance et de sa jeunesse dans les années 40 et 50 comme source d’inspiration à une vie consacrée à la littérature. C’est comme un écho de sa propre voix émanant de l’Europe de l’Est — le monde des shtetls et de sa famille —, en particulier Gora Kalwaria et Tchernivtsi. L’héritage de la ville littéraire de Tchernivtsi, dont la culture juive a été détruite sous l’occupation allemande, comme partout ailleurs en Europe, accompagne l’auteur dans son voyage à travers le monde que ses ancêtres ont vécu comme le «Nouveau Monde» et qui est devenu le foyer des deuxième et troisième générations après l’immigration.

Les expériences de George en tant qu’enfant, adolescent et adulte sont aussi personnelles que caractéristiques de ses origines et de sa génération. Ses découvertes dans le quartier juif ont laissé sur lui leur empreinte: magasins, écoles, familles nombreuses, journaux yiddish et autres institutions culturelles. George a commencé à écrire et à publier de la poésie entre ses études à l’Université McGill, de 1951 à 1955, et son passage à l’Université Tufts, dans le Massachusetts, de 1962 à 1969. Entre ces deux périodes, il voyage, travaillant dans l’Arctique, écrivant au Mexique et en Angleterre, et visitant plusieurs pays européens, y compris, malgré l’hésitation initiale, l’Allemagne. En tant que professeur de littérature et d’écriture créative à l’Université Bentley de Boston, il donne des conférences, anime des ateliers d’écriture créative et publie des recueils de poésie, dont les plus récents: The Rhino Gate Poems (1995), traduit en français par Jean Migrenne et publié sous le titre La Porte aux rhinos (1997), puis Morning Gothic (2007), également traduit par Jean Migrenne et publié sous le titre Matin d’horreur en 2008. Après la mort d’Evelyn en 2010, il crée avec le Musée national arabo-américain un prix de fiction en sa mémoire ainsi qu’un prix de poésie.

Evelyn Shakir était la fille d’immigrants arabes chrétiens provenant de Zahli et d’un village de montagnes près de Beyrouth. Elle a grandi à West Roxbury, en banlieue de Boston, et a commencé sa carrière en tant que chercheuse en littérature, publiant des essais sur des écrivains aussi divers que Wordsworth et Ednah Dow Littlehale Cheney. Plus tard, comme professeure à l’Université Bentley, elle se tourne vers la littérature arabo-américaine et émerge comme auteure de deuxième génération.

Evelyn Shakir a donné une voix aux femmes arabo-américaines au travers de nombreux entretiens publiés dans Bint Arab: Arab and Arab-American Women in the United States (1997). Avec ce livre, elle a contribué à faire connaître l’histoire et la littérature des femmes arabo-américaines bien avant que les attentats du 11 septembre 2001 n’attirent l’attention sur cette communauté. En reconnaissance de son travail d’érudite et d’écrivaine, elle a été honorée à plusieurs reprises. Dans son ouvrage sur l’histoire de la littérature arabo-américaine moderne, Steven Salaita (68-72) consacre par exemple une section à Remember Me to Lebanon (2007) d’Evelyn Shakir, un recueil de nouvelles pour lequel elle a reçu le Prix de littérature arabo-américaine. Dans les dix nouvelles de ce recueil, des épisodes de la vie de femmes, prin cipalement d’origine libanaise, vivant aux États-Unis sont présentés sous de multiples perspectives, y compris celles de personnages masculins ou de femmes blanches américaines. La plupart se situent dans un milieu ouvrier multiethnique de Boston, des années 1960 à nos jours. Evelyn Shakir y aborde les thèmes de l’émancipation féminine, mais aussi de la recherche identitaire, de la solitude, de l’abandon et de l’impuissance, exposant parfois des préjugés et des stéréotypes de manière à la fois éclairante et émancipatrice.

L’improbable union entre un Juif canadien et une Arabe américaine n’est pas le sujet des deux autobiographies. Au contraire, ces dernières rappellent d’une façon implicite pourquoi ce type de relation et ce genre d’enseignement conjoint dans une université de Boston ne devraient pas être aussi inhabituels, qu’ils témoignent au contraire d’un changement qui, en dépit d’une forte opposition, a conduit les deux écrivains à cette situation peu commune au sein de la société américaine. Les différentes empreintes ethniques de leur enfance ont rapidement commencé à se dissiper. Les immigrants de deuxième et de troisième génération ont atteint un stade dans la société qui a fait en sorte que ces deux écrivains ont pu se rencontrer et travailler ensemble. Les identités multiples n’étaient alors plus niées ni soumises à la primauté de l’appartenance nationale, mais célébrées comme des points communs dans la diversité. Les États-Unis ont fait l’expérience d’une variété de nationalités de façon plus ouverte, et dans certains endroits, comme les universités, le cosmopolitisme s’est développé parallèlement à sa consolidation en tant que force dans le monde.

Depuis la guerre du Yom Kippour en 1973, les États-Unis étaient enfin devenus la puissance protectrice d’Israël et le garant du processus de paix avec ses voisins égyptien et jordanien. Avec la guerre civile au Liban, et plus tard avec l’occupation du Koweït par l’Irak de Saddam Hussein, les États-Unis ont intensifié leur implication au Moyen-Orient et ont tenté d’exercer une influence ordonnatrice sur le grand remaniement dans la région. Ces événements mondiaux teintent notre vision du couple; pourtant, malgré leurs différences pittoresques, les deux écrivains ont des histoires très similaires à raconter.

Ainsi, tandis que la politique esquissait de nouvelles frontières, ces deux personnes convergeaient vers l’Université Bentley. Leurs biographies pointent à la fois vers le passé, qui leur donne une identité et un caractère uniques, et vers le présent, où cette identité est mise à l’épreuve et subit un processus de raffinement qui défie les stéréotypes et vise à retrouver ce qui se perd au fil de la remémoration. George évoque la valeur de ses souvenirs d’enfance dans le quartier juif et visite les lieux où ont vécu ses ancêtres en Europe de l’Est. Evelyn se rend dans les pays arabes en tant que professeure invitée et constate que, si les Américains sont conscients de ses origines arabes, ses étudiants arabes la considèrent comme une Américaine, qui doit faire face à des questions sur la politique extérieure de son pays.

Les mémoires de George Ellenbogen et d’Evelyn Shakir ne sont pas fictifs, mais ils se présentent comme une forme littéraire du souvenir. Ce sont les qualités littéraires des deux textes qui en font également des lieux de rencontre et de dialogue. Entre les deux couvertures de ce livre, Evelyn Shakir et George Ellenbogen se rejoignent, comme ils l’ont fait si souvent pendant la rédaction de leurs autobiographies.

Le livre qui résulte de la mise en commun des deux textes — Les mémoires juive et arabe en dialogue: autobiographies de George Ellenbogen et d’Evelyn Shakir — devrait intéresser grandement les enseignants qui voient dans ces histoires une «zone de contact», où différentes cultures et perspectives se rencontrent et entrent en dialogue. Dans Imperial Eyes (1992), Mary Louise Pratt emprunte le concept de «zone de contact» au domaine sociolinguistique pour l’utiliser dans la discipline des études postcoloniales: cette zone est celle des rencontres coloniales, où des personnes éloignées sur les plans géographique et historique entrent en contact et s’engagent dans une relation de débat et de conflit constants (6).

Le concept de «zone de contact» complète les travaux sur la construction des communautés nationales tels que l’ouvrage Imagined Communities, de Benedict Anderson (1983), selon lequel une utopie de la coexistence se développe sur la base d’un langage commun et au travers de formes de dialogue culturelles et littéraires. Selon Pratt, en définissant les grandes communautés ainsi que les nations comme un produit de l’imagination, Anderson exclut le cadre de référence du village (les «villages primordiaux»). En revanche, la «zone de contact» dépend de la rencontre des personnes les plus diverses dans des espaces locaux («Arts», 37-38).

L’hétérogénéité de la population étudiante d’aujourd’hui transforme les salles de classe et de séminaire en zones de contact, comme le montre Pratt. En ce sens, en raison de leur fort potentiel d’identification, les mémoires présentés dans ce livre se prêtent parfaitement à une discussion sur les similitudes et les différences culturelles et ethniques, dans un dialogue guidé par le texte. Dans un tel échange, les participants à la discussion pourront explorer comment l’identité et la visibilité des minorités se développent à travers la mémoire et la littérature, pour donner des voix audibles et égales.

Dans leurs autobiographies, George Ellenbogen et Evelyn Shakir donnent des exemples qui peuvent être intégrés dans les discours actuels de plusieurs manières. L’antisémitisme et l’islamophobie aux États-Unis suscitent l’intérêt pour l’histoire des minorités juives et arabes en Amérique du Nord et pour le dialogue dans une société multiethnique. La présente publication offre l’occasion de répondre à cet intérêt.

Par ailleurs, dans les œuvres de George Ellenbogen et d’Evelyn Shakir, le processus narratif de l’écriture des mémoires, ce laborieux processus de remémoration dans le langage, traverse le souvenir visuel induit par le regard photographique, et dont la reconstruction permet de rappeler ce qui a été oublié. Les photographies restent cependant autonomes. L’image et le texte se tiennent côte à côte, et le processus de remémoration se poursuit chez le lecteur/observateur comme un rappel de sa propre mémoire. L’album photo reste toutefois un monde autosuffisant, dans lequel nous entrons avec les auteurs et que nous quittons avec en tête des images qui nous invitent à raconter une histoire. Ce processus a été décrit à plusieurs reprises concernant les histoires de W. G. Sebald. Sans photos, il n’y a pas de souvenirs dans Austerlitz (2001). Les photographies aident le protagoniste dans sa recherche des traces d’une enfance perdue. Celles qui accompagnent les deux mémoires réunis ici se transforment en texte, comme Adrian Daub le décrit par rapport à Sebald. Daub parle d’une archéologie narrative qui, couche par couche, sépare la terre de l’oubli du sens des images et des mots (2013, 256). Le caractère palimpsestique du souvenir s’écarte de la fonction traditionnelle de la photographie en tant qu’enregistrement réaliste et objectif, et fait en sorte que cette dernière est intégrée dans une forme littéraire qui est, selon les termes de François Brunet, à la fois fictive et autobiographique (2009, 139). Dans les récits de vie de George Ellenbogen et d’Evelyn Shakir, nous rencontrons des souvenirs individuels et collectifs et observons comment l’histoire de l’immigration se transforme, lentement, en une mémoire collective dans les deuxième et troisième générations (Assmann/Czaplicka).

Les deux mémoires s’inscrivent dans leurs contextes respectifs. Le quartier juif de Montréal est ainsi le thème principal du livre d’Ellenbogen; mais les réflexions personnelles de l’auteur doivent également être mises en relation avec les récits autobiographiques d’autres écrivains au sujet de ce quartier.

Comme beaucoup d’autres villes de l’est de l’Amérique du Nord, Montréal était la destination d’un grand nombre d’immigrants juifs qui avaient quitté l’empire tsariste russe et la monarchie des Habsbourg en raison de la discrimination et de la persécution, et également pour des raisons économiques. En 1930, la minorité juive du grand Montréal comptait déjà plus de 50 000 personnes, soit 6% de la population (Margolis, 22). Au début des années 50, la population juive était passée à environ 80 000 (17). Plusieurs de ces personnes se sont installées dans le quartier autour du boulevard Saint-Laurent et du mont Royal, où une vie culturelle et spirituelle vibrante s’est développée, nourrie par les différentes traditions religieuses et laïques de la communauté juive d’Europe de l’Est. Puisque des réalisations remarquables ont été faites en littérature, en théâtre, en journalisme, en philosophie et en éducation yiddish à Montréal dans la première moitié du XXe siècle, on en est venu à parler de la «renaissance yiddish montréalaise» (Brenner, 286). Celle-ci était principalement portée par des hommes et des femmes qui, selon David G. Roskies, étaient inspirés par une compréhension «utopique» du renouveau yiddish et par une volonté de s’affirmer (Roskies, «Yiddish in Montréal»).

Ce milieu intellectuellement stimulant a été préservé dans le Montréal juif lorsque le yiddish a été progressivement remplacé par l’anglais dans les années 40, 50 et 60. Dans une interview de 1963, Leonard Cohen, né à Montréal en 1934 et ayant grandi dans une famille orthodoxe, explique le charme particulier de la ville sous l’influence de personnalités hors du commun: «J’ai grandi dans une atmosphère très, très créative à Montréal. Il y avait des gens comme Irving Layton, Frank Scott, Louis Dudek […]» (nous traduisons; Cohen, «Playing the Favourite Game», 11 min 18 s). George Ellenbogen, également né en 1934, mentionne dans ses mémoires, non sans fierté, que Layton avait fréquenté l’école Baron Byng avant lui. Il souligne également que c’est Louis Dudek qui l’a initié à la poésie à l’Université McGill.

Compte tenu de l’importance de la communauté juive de Montréal, il n’est pas surprenant que les écrivains et les universitaires se soient tournés vers les quartiers juifs de la ville au travers de leurs romans et de leurs mémoires. Bien que Saul Bellow n’ait passé que quelques années d’enfance au cœur de la ville — sa famille a vécu près du boulevard Saint-Laurent pendant un certain temps — son premier roman, Dangling Man (1944), fournit un aperçu du quartier, qu’il décrit comme un «bidonville» et auquel il donne plusieurs attributs répulsifs (Felsenthal). Mordecai Richler, qui a lui aussi été élève à l’école Baron Byng, fait du quartier juif autour de l’établissement le lieu crucial de son roman L’Apprentissage de Duddy Kravitz (1959). Les Laurentides, qui dans les années 50 et 60 étaient une destination de vacances pour les Juifs de Montréal et avaient une importance similaire à celle des montagnes Catskill pour les Juifs de New York (Weinfeld), sont également honorées dans le roman — comme dans les souvenirs que garde George Ellenbogen de sa jeunesse. Le premier roman semi-autobiographique de Leonard Cohen, The Favourite Game (1963), décrit la vie de la communauté juive à Montréal du point de vue d’un adolescent qui semble intimement lié à la ville: «Il regardait avec admiration l’étendue du feuillage vert nocturne, l’austère lumière de la ville, la lueur terne du Saint-Laurent. La sensation de faire partie du mécanisme mystérieux de la ville et de ses collines noires a lancé un frisson le long de sa colonne vertébrale.» (Nous traduisons; 49.) Enfin, bien que son recueil de nouvelles biographiques Shulamis: Stories from a Montreal Childhood n’ait paru qu’en 1983, la poète Shulamis Yelin, née en 1913, revient sur la vie de la première génération d’immigrés juifs et sur la culture du yiddishkeyt.

La remarquable biographie écrite par Ruth Wisse et David G. Roskies, qui met en lumière la vie de la communauté juive à Montréal, mérite une mention spéciale. Roskies, professeur de littérature juive au Jewish Theological Seminary de New York, raconte dans Yiddishlands:A Memoir (2008) comment le salon de sa mère Masha est devenu un important centre d’activité littéraire et artistique de la ville dans les années 40.

Sa sœur Ruth, de douze ans son aînée, est née en 1936 à Tchernivtsi et est arrivée à Montréal avec sa famille à l’âge de quatre ans. Dans une série d’articles dans le magazine judéoaméricain Mosaic (2018-19), la professeure émérite de Harvard en littérature yiddish traite également en détail du Montréal juif de son enfance, de sa jeunesse et de ses années universitaires. Ses mémoires présentent aussi les habituels souvenirs des Laurentides, issus des nombreux séjours de Ruth dans des camps de vacances juifs (chap. 3, 2 août 2018). On y apprend par ailleurs que Leonard Cohen a été superviseur de camps de vacances. Wisse a mieux connu Cohen dans les cours de Louis Dudek à l’Université McGill, dont elle souligne l’influence formatrice (chap. 5, 27 septembre 2018; voir aussi Wisse, «My Life With Leonard Cohen», 27). Avant de parler de la vie étudiante à l’Université McGill, elle porte attention aux différentes écoles de Montréal, comme l’a fait George Ellenbogen dans son ouvrage, mais en mettant davantage l’accent sur l’aspect des classes sociales. Alors que sa propre école secondaire, Strathcona, était orientée vers la bourgeoisie, l’école Baron Byng était tournée vers les immigrants. Peut-être pensait-elle à George lorsqu’elle a écrit: «Quand il s’agissait de mes compatriotes juifs, les garçons de l’école Baron Byng me semblaient plus intéressants et plus audacieux que ceux de Strathcona.» (Nous traduisons; chap. 5, 27 septembre 2018.)

Le texte d’Evelyn Shakir est lui aussi étroitement lié à d’autres écrits biographiques de membres de sa minorité ethnique. Cependant, sa grande connaissance de la tradition de l’écriture biographique dans l’histoire de la littérature arabo-américaine la fait ressortir du lot. Shakir a étudié les réflexions autobiographiques sur les problèmes identitaires de la première et de la deuxième génération post-immigration comme aucun autre érudit littéraire. L’un de ses axes de recherche était la représentation des figures féminines.

La première grande vague d’immigration du monde arabe vers l’Amérique a commencé autour de 1880 et s’est poursuivie jusqu’à l’adoption de la sévère loi sur l’immigration de 1924. Pendant cette période, au moins 100 000 immigrants sont arrivés aux États-Unis (Naff, 2), principalement à partir des grandes provinces syriennes de l’Empire ottoman (jusqu’en 1917). Cette région comprenait le Liban, le pays des parents d’Evelyn Shakir. Comme eux, la plupart des immigrants arabes de cette période étaient des chrétiens qui suivaient le rite oriental. Ils recherchaient la sécurité politique en Amérique et une amélioration de leur situation économique.

L’un des témoignages autobiographiques les plus importants de la première génération vient d’Abraham Rihbany, qui est né dans les montagnes du Liban en 1869 et a émigré en Amérique en 1891. A Far Journey (1914) aborde d’abord la situation dans son pays de naissance avant de décrire l’immigration comme une renaissance (Shakir, «Mother’s Milk», 41). Rihbany, qui, après sa conversion de l’orthodoxie au protestantisme presbytérien, est devenu un ecclésiastique influent, a enrichi son livre de citations et d’allusions bibliques qui placent ses propres expériences dans un cadre de référence religieux plus large (Shakir, «Arab-American Literature», 5; Ludescher, 100). Shakir note que Rihbany considérait les Juifs de Palestine comme faisant partie de sa propre société («Mother’s Milk», 44). Cependant, il convient de mentionner que Rihbany s’est retourné contre le sionisme à un stade précoce, avec des initiatives politiques (Patrick, 82).

Syrian Yankee (1943) est l’autobiographie de Salom Rizk, également originaire de la région syrienne, mais plus jeune que Rihbany d’une quarantaine d’années. Selon Tanyss Ludescher, c’est là aussi un «classique du genre de la biographie d’immigrant» (99). Rizk critique l’intolérance de certains Américains envers sa minorité tout en professant un patriotisme passionné par rapport aux idéaux des États-Unis (Shakir, «Mother’s Milk», 47). Les autobiographies de Rihbany et de Rizk présentent des femmes dominantes qui contredisent le cliché de la femme arabe toujours soumise (39). Ainsi, Evelyn Shakir a pu y trouver plusieurs similarités avec sa mère, Hannah Sabbagh Shakir, et les membres de l’Entraide des femmes syriennes de Boston.

Les autobiographies écrites par des Arabo-Américains de deuxième génération montrent également de nombreux personnages féminins forts. Ces écrivains, qui, comme Evelyn Shakir, sont nés en Amérique, se sont positionnés de manière assez différente par rapport à leur propre héritage ethnique. Dans son roman autobiographique Confessions of a Spent Youth (1960), Vance Bourjaily révèle qu’il ne ressent pratiquement aucun lien avec la culture libanaise de ses parents (Shakir, «Arab Mothers», 5). Étonnamment, l’alter ego de Bourjaily, Quince, se rend au Moyen-Orient en 1943 pour soutenir les Britanniques dans leur effort de guerre. Dans le village natal de son père, il éprouve enfin un sentiment d’appartenance intense, qui néanmoins ne dure pas longtemps.

Dans son œuvre autobiographique Which Way to Mecca, Jack? (1960), William Peter Blatty, auteur de L’Exorciste (1971), décrit les humiliations qu’il a subies en tant qu’enfant d’immigrants. La stratégie de Blatty consistant à caricaturer les siens et leur origine ethnique peut sembler étrange (Ludescher, 102). Mais cet auteur arabo-américain réussit également à établir un rapport plus positif à son héritage lors d’un séjour dans le pays d’origine de ses parents — il travaillera pendant deux ans pour une autorité américaine au Liban.

Les mémoires d’Eugene Paul Nassar, Wind of the Land (1979), expliquent le monde de ses ancêtres de façon toujours respectueuse, parfois sentimentale. Dans son étude sur la littérature arabo-américaine, Evelyn Shakir note qu’elle trouve elle-même de nombreux points de référence dans l’appréciation que fait Nassar de sa communauté («Arab-American Literature», 8-9). Pour sa part, Lisa Suhair Majaj souligne cependant que la combinaison de l’ethnicité et de la nostalgie fait souvent apparaître les rôles traditionnels de genre comme étant «naturels», d’une manière problématique; ce rêve d’un monde meilleur perdu à jamais engendrerait de la résistance au sein du Nouveau Monde, de la part de tous ceux et celles qui auraient été brimés par le régime patriarcal (12).

Références

Assmann, Jan et John Czaplicka. «Collective Memory and Cultural Identity». New German Critique 65 (1995): 125-133.

Brenner, Rachel Feldhay. «Canadian Jews and Their Story: The Making of Canadian Jewish Literature». Prooftexts 18.3 (1998): 283-297.

Brunet, Francois. Photography and Literature. Londres: Reaktion Books, 2009.

Cohen, Leonard. The Favourite Game (1963) / Beautiful Losers (1966). The Novels. Toronto: McClelland & Stewart, 2009.

–. «Playing The Favourite Game: CBC Youth Special with Paddy Springate and Stuart Smith». 1963. www.youtube.com/watch?v=3YpgBaIW1rc.

Daub, Adrian. «Sphinxes without Secrets: W.G. Sebald’s Albums and the Aesthetics of Photographic Exchange». Dans Karen Beckman et Liliane Weissberg (dir.). On Writing with Photography. Minneapolis: University of Minnesota, 2013: 254-296.

Ellenbogen, George. A Stone in my Shoe: In Search of Neighbourhood. Montréal: Véhicule Press, 2013.

Felsenthal, Daniel. «That Somber City: In Search of Saul Bellow’s Montréal». Los Angeles Review of Books 12 (mars 2019). https://lareviewofbooks.org.

Ludescher, Tanyss. «From Nostalgia to Critique. An Overview of Arab American Literature». MELUS 31.4 (2006): 93-114.

Majaj, Lisa Suhair. «Arab-American Literature: Origins and Developments». American Studies Journal 52 (2008): 1-49. www.asjournal.org.

Margolis, Rebecca. Jewish Roots, Canadian Soil: Yiddish Cultural Life in Montréal, 1905-1945. Montréal: McGill-Queen’s University Press, 2011.

Naff, Alixa. Becoming American: The Early Arab Immigrant Experience. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1993.

Patrick, Andrew. America’s Forgotten Middle East Initiative: The King-Crane Commission of 1919. Londres: I.B. Tauris, 2015.

Pratt, Mary Louise. «Arts of the Contact Zone». Profession 91 (1991): 33-40.

–. Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation. Londres: Routledge, 1992, 2007.

Salaita, Steven. Modern Arab American Fiction. A Reader’s Guide. Syracuse University Press, 2011.

Shakir, Evelyn. «Arab-American Literature». Dans Alpana Sharma Knippling (dir.). New Immigrant Literatures in the United States: A Sourcebook to Our Multicultural Literary Heritage. Westport (CT): Greenwood Press, 1996: 3-18.

–. «Arab Mothers, American Sons: Women in Arab-American Autobiographies». MELUS 17.3 (1991-92): 5-15.

–. Bint Arab: Arab and Arab American Women in the United States. West-port (CT), Praeger, 1997.

–. «Coming of Age: Arab American Literature». MELUS 13/14, 2 (1993-4): 63-80.

-. «Mother’s Milk: Women in Arab-American Autobiography». MELUS 15.4 (1988): 39-50.

–. Remember Me to Lebanon: Stories of Lebanese Women in America. Syracuse University Press, 2007.

–. Teaching Arabs, Writing Self. Memoirs of an Arab-American Woman. Northampton (Mass.): Olive Branch Press, 2014.

Roskies, David G. «Yiddish in Montréal: The Utopian Experiment». Dans Ira Robinson, Pierre Anctil, Mervin Butovsky (dir.). An Everyday Miracle: Yiddish Culture in Montreal. Montréal: Véhicule Press, 1990: 22-38.

–. Yiddishlands. A Memoir. Detroit, Wayne State University Press, 2008.

Weinfeld, David. «Fear and loathing in the Laurentians». The Canadian Jewish News 14 (octobre 2019). www.cjnews.com.

Wisse, Ruth. «The Memoirs of Ruth Wisse». Mosaic (2018-2019). https://mosaicmagazine.com/.

–. «My Life With Leonard Cohen». Commentary (octobre 1995): 27-33.

UN CAILLOU DANS MA CHAUSSURE: VOYAGE EN QUÊTE DE VOISINAGE

Titre original: A Stone in My Shoe:In Search of Neighbourhood

Auteur: George Ellenbogen

Note du traducteur:

Hors de sa famille, l’auteur a grandi dans un cadre anglophone, à l’intérieur d’une province francophone, au sein d’une divergence linguistique et culturelle permanente. Les titres d’œuvres littéraires et appellations d’organismes ou d’institutions mentionnés en anglais ou en yiddish dans l’original n’ont été traduits que s’il existe aujourd’hui une appellation française officielle ou si le besoin s’en est fait autrement sentir. Les références topographiques, à la voirie en particulier, ont été reprises selon les indications du plan de Montréal en français, dans la mesure de l’exploitable.

Traduction de l’anglais (Canada)

Jean Migrenne

Table des matières

Remerciements

Préface

I

Première lueur

Origine et bagage

Profil du quartier

Chez le coiffeur

Les fêtes

Premières salles de classe

Les Laurentides

Retour à la rue

II

Pas pressé de grandir

L’école secondaire Baron Byng

Les héros

Instantanés d’adolescence

Les générations antérieures

Changements

Nantel

Sorties

Post-scriptum

Remerciements

Je n’ai jamais rencontré grand-père David, mort du typhus pendant la Deuxième Guerre mondiale; à l’époque, je ne savais pas non plus que j’avais un grand-père roumain. Son épouse, Pessie, au port de reine, je ne l’ai vue que brièvement à New York, en transit vers le Pérou après qu’on l’eut exfiltrée d’URSS. S’ils n’ont pas fait surface dans ma vie comme l’ont fait tante Faige, la sœur de ma mère, et Baba Rose, leur mère, c’est leur photo qui, en compagnie d’autres, occupe aujourd’hui et en permanence le premier plan de mes souvenirs. Je suis capable d’entrer dans leur vie, de m’asseoir à leur table, d’écouter à leur porte. Je les connais bien.

Une foule de parents, d’amis et de parfaits inconnus ont contribué à cette photographie que je développe dans les pages qui suivent. Ils sont si nombreux qu’un trou de mémoire m’amènera nécessairement à oublier un contributeur qui mérite mention et reconnaissance. Je lui présente mes excuses à l’avance. À ceux qui estiment que leur part est minime, qu’il me soit permis de dire que le moindre détail remémoré m’a aidé à progresser. Je suis redevable d’un bon nombre à des membres de la famille: Esther Marco, Ben Berman, Klara Landman, Gustavo Gorriti, Edith Gorriti Tsouri, Becky Lender, Ruth Lender, Sylvia Dolitsky, Carl Laxer et mon frère, Irving Ellenbogen.

De nombreux ouvrages sur la communauté juive de Montréal m’ont permis d’élucider les impressions premières de mes parents. Montreal of Yesterday et Between the Wars, d’Israël Medres, en abordent tant d’aspects que je les considère comme mes manuels de référence sur l’histoire des Juifs de Montréal. J’ai aussi trouvé du grain à moudre dans mes conversations avec Joseph Graham et dans les riches détails de son livre Naming the Laurentians. Citons aussi: Through the Eyes of the Eagle, An Every Day Miracle, Storied Streets, Baron Byng to Bagels, Renewing our Days, City Unique, A Street Called the Main, un article sur les inclinaisons politiques et sociales de l’enseignement secondaire par Tamara Myers et Mary-Anne Poutanen, ainsi que la thèse soutenue par Judith Seidel en 1932 à l’Université McGill. Sans oublier Simon Dardick et Nancy Marelli, qui ont édité plusieurs des ouvrages ci-dessus et m’ont généreusement donné des tuyaux fort utiles.

Une conversation, lors d’un petit-déjeuner en compagnie de Stanley Asher, m’a permis de découvrir des bases en recherche sans lesquelles je serais resté limité à mes albums de photos et à mes souvenirs. Janice Rosen, des Archives du Congrès juif canadien, et Shannon Hodge, de la Bibliothèque publique juive, m’ont souvent dirigé vers des documents qui se sont avérés par la suite indispensables. Mes entretiens avec Pierre Anctil, soit en sa présence, soit par courriel, ont dessiné une carte que j’ai suivie en toute confiance. C’est indiscutablement lui le grand spécialiste du Montréal juif, et la communauté a le bonheur d’être partie prenante dans ses réflexions. Le professeur Nicholas Evans, de l’Université de Hull, en Grande-Bretagne, grand spécialiste de l’immigration, m’a donné libre accès à ses travaux. Grâce à lui, j’ai pu reconstituer le parcours de ma mère de Gora Kalwaria jusqu’au Canada.

Les liens étroits qui nous unissaient il y a plus de soixante ans se sont retissés lorsque j’ai interrogé mes anciens voisins du quartier, Frances Karanofsky, Eunice Seligson et sa sœur Malke, Jack Labow. Avec mes camarades de l’école Baron Byng, Harvey Yarosky, c. r., et l’honorable Joseph Nuss, nous avons partagé nos souvenirs du Buzz Beurling Memorial Club et revu un bon nombre de photos, y compris une, datant de 1945, des Canadiens de Montréal, l’équipe de hockey de la ville. À André Vigneau, de la Société de transport de Montréal, je suis redevable de quelques magnifiques vues du boulevard Saint-Laurent.

Mes remerciements vont aussi aux romanciers Juan Alonso et Pierce Butler, avec qui je me suis fréquemment entretenu de la frontière entre mémoires et fiction; à Sara Rachel, ma fille, qui m’a précieusement secondé jusqu’à la dernière minute; à Yayoi Miya Rosenkranz et à Richard Kyte, qui ont résolu mes fréquents problèmes d’ordinateur; et au Virginia Center for the Creative Arts, qui m’a accueilli en résidence à plusieurs reprises et m’a permis de me consacrer à plein temps à cet ouvrage.

Outre cette aide, je n’aurais rien pu écrire sans les conseils de trois femmes remarquables. La Dre Mary Seeman, mon ancienne condisciple à McGill et un fleuron de la science au Canada, m’a appris comment travailler sur des archives généalogiques; chaque fois que mes efforts tombaient à l’eau, elle me suggérait de nouveaux angles d’approche. Susan Bronson, éminente historienne de l’architecture à Montréal, a parcouru avec moi les rues de mon ancien quartier et m’a donné l’occasion de constater qu’elle lisait les bâtiments tout comme on lit son quotidien le matin. Je dois pratiquement tous mes propos sur l’architecture dans ce livre à ses observations. Je ne saurais toucher ce manuscrit sans me souvenir de la part qu’elles deux y ont prise.

Ma plus grande dette, enfin, est envers ma défunte compagne, Evelyn Shakir, qui m’a lu et relu à plusieurs reprises. Il n’est guère de pages dans ce livre qui ne portent sa marque, la trace de ce qu’elle m’a suggéré de mettre en relief et de sa façon de sculpter le texte pour l’amener au bon endroit. Elle m’a aiguillonné lorsqu’il le fallait et encouragé lorsque je baissais les bras. Dès le début, elle m’a poussé à écrire sur mon ancien quartier et, des années plus tard, elle m’a rappelé le besoin d’enregistrer les interviews de mes parents. Pour finir, lorsque j’ai eu besoin de son hochement d’aval, elle était là aussi. Je lui dédie cette œuvre.

Préface

UN CAILLOU DANS MA CHAUSSURE: VOYAGE EN QUÊTE DE VOISINAGE. Ce titre ne m’est pas venu tout seul. Il s’est fait prier. C’est ma défunte compagne, Evelyn Shakir, qui m’a poussé à écrire sur ce quartier que je lui ai si souvent décrit. Elle a peut-être conclu que, si je me plongeais la tête la première dans cet ouvrage, cela lui épargnerait toutes ces anecdotes dont je l’abreuvais lorsque nous nous rendions en voiture de chez nous, à Boston, aux maisons de mon enfance et de mon adolescence. Ou, du moins, que cela en réduirait le nombre. J’ai donc commencé par compulser vieux plans de la ville, manifestes, albums de photos et journaux jaunissants, dont le contact allait réveiller un monde depuis longtemps disparu. Alors que j’examinais listes de passagers, photographies et numéros du Montreal Directory de Lovell pour remonter jusque vers 1840, chaque document retrouvait sa dimension historique et faisait revivre son récit. Une ancienne habitation où j’avais vécu évoquait les bâtiments qui la jouxtaient au point que ces constructions n’étaient plus des structures individuelles, mais une famille de briques, de pierre et de bois composée de différents individus du nom de pharmacie, épicerie de quartier, magasin de boutons, charcuterie, immeuble à trois étages, tous membres réunis. De même, dès que j’identifiais des membres de ma famille dans l’annuaire de Lovell, ils refusaient d’y rester enfermés. Avant de refermer le guide, je m’apercevais que j’avais ramené une flopée de parents dans un univers en trois dimensions. Ils se rappelaient à moi là où mon père pelletait du charbon dans les entrailles d’un cargo; où ma mère chantait sur scène au Monument-National; où monsieur Mora, l’Espagnol en exil au lac Nantel, attendait que le temps passe, le regard fixe; où les enfants du quartier s’envoyaient la rondelle jusqu’à la tombée du jour.

C’est ainsi que j’ai fini par rédiger ce livre de ma vie qu’Evelyn m’avait tant pressé d’écrire, par lui offrir le Montréal d’antan. Ce dont je ne me suis pas rendu compte, c’est que je lui donnais aussi quelque chose dont je n’avais pas la moindre idée au départ, quelque chose de plus. Même si mon ancien quartier de Montréal signifiait beaucoup pour moi lorsque je suis devenu adulte, et signifie encore beaucoup aujourd’hui, c’est plus qu’à la nostalgie que j’ai sacrifié. Les différents montages qui se sont fait jour, les images qu’ils ont générées, que ce soit celles d’enfants juifs chantant Silent Night, de frères qui cueillent des mûres dans les Laurentides, d’enfants rivés devant le poste de radio à écouter les exploits du Rocket Richard, ont débouché sur un assemblage plus vaste dans lequel se fait entendre l’appel incessant de l’appartenance, du voisinage, de la communauté, même lorsque cette dernière se limitait à deux membres… ou à un seul, dont l’imagination l’englobait dans une communauté de forêts, de montagnes et de lacs, de façades de brique inexpugnables s’enfilant le long des rues, ou trouvait compagnie auprès de sa propre personne.

Sans nous en rendre compte, nous adoptons la sagesse de la communauté. C’est une sagesse qui naît de la comédie des traditions avec ses relents d’outrances, de témérité, d’aventure; mais aussi avec sa convivialité, son empathie, ses rites de réconciliation. En réaction contre le matraquage quotidien que nous infligent la télévision et la presse écrite avec leurs reportages de guerres, d’épidémies, de famines, et alors que les images de la perfection se perdent de plus en plus dans le lointain, nous nous en remettons au rituel, celui du repas de Noël chrétien et du Seder juif, de la plage ou de la fête de voisins, qui nous relient, nous réconfortent et nous rassurent. Ce n’est peut-être pas aussi excitant que l’aventure, mais, à l’instar du méchant vieillard fou de Yeats, nous nous rabattons sur ce pis-aller et survivons.

Les auteurs n’écrivent pas toujours le livre qu’ils avaient l’intention d’écrire. Mon idée, lorsque je fouillais les vieux souvenirs, était de faire un livre sur mes années passées à Montréal: un recueil d’anecdotes du bon vieux temps sur le voisinage et de descriptions. En fin de compte, je me suis retrouvé à mettre en lumière ces rites locaux qui ont façonné ma vie comme celle de millions d’autres. Si Evelyn a probablement été aussi étonnée que moi par l’émergence de ce point focal, elle n’a pas pu ne pas le reconnaître. Après tout, c’est le même point central que dans son ouvrage sur les Arabes américains. À notre insu et alors que nous travaillions sous le même toit, nous avons vu nos ouvrages prendre chacun son chemin, celui des Arabes américains pour l’un, celui des Juifs de Montréal pour l’autre; suivre leurs parcours souterrains respectifs; pour finalement refléter les mêmes préoccupations, inquiétudes et aspirations et, comme nous, aboutir chacun dans son domaine à ce liant qui unit des individualités disparates, fait de confiance et d’acceptation.

I

Première lueur

Je remonte rapidement le temps à travers vieux albums de photos et lettres ouvertes il y a soixante ans. Je vais mon chemin, mal assuré, vers le Montréal que je traversais jadis sur des patins imaginaires, gravissant à l’âge de cinq ans le raide escalier de bois de l’école primaire Mount Royal. Elle n’avait de noblesse que dans son appellation. Je me retrouve à franchir la frontière de la rue Rachel et finis par entrer à Baron Byng, l’école secondaire. Porté par un vent glacial, descend le portrait de mon grand-père barbu: il tonne en silence. Suivent parents, tantes, oncles et cousins, qui entraînent avec eux toute une turbulence de ville et de shtetl, parfois dans des chariots brinquebalant dans les ornières des rues pavées, parfois à la manière de goélands se laissant porter sans bruit sur les courants d’air ou, comme une masse de détritus au gré du courant, venant s’échouer de l’autre côté de l’Atlantique, dans un sillage de soupe aux matzoh balls et de mystérieuses rhapsodies talmudiques sortant de la bouche de jeunes garçons aux doigts maigres et aux cheveux plus fins que le mica, assis à de longues tables. Tous refont surface tels des dauphins qui se bousculeraient pour franchir les rochers faisant barrière sur les rivages d’un nouveau continent. Certains se jettent de navires en route vers des havres inconnus et gagnent la rive à la nage, comme mes oncles Meyer et Rudolph. Une fois arrivés, ces déboussolés s’ébrouent et font tomber de leurs vêtements les restes de la traversée, le poussier des salles des machines, l’ankylose des entreponts ou, s’ils en ont les moyens, les miettes de pâtisseries de la salle à manger principale. Ils regardent autour d’eux et cherchent à comprendre le mouvement des indigènes, francophones, Anglo-Saxons, Latinos des Amériques, tout en se fiant au savoir de leurs mains, cousant les étoffes, pelletant du charbon ou martelant de la tôle.

Dans le ciel, les étoiles tournent comme un manège tandis qu’un raz-de-marée de Juifs déferle sur le quartier du Plateau à Montréal, tel un champ de blé, de soja ou de maïs qui s’étend hectare après hectare, uniforme en apparence. On finit pourtant par s’apercevoir que les nouveaux arrivants ne se ressemblent pas tous. Il y a des barbus et des chapeaux à large bord; certains psalmodient des prières avec une ferveur à en faire tomber le ciel sur la terre; d’autres, venus plus tôt, sont chrétiens. Bien que ceux-ci ne fassent pas partie des personnages de notre pièce, ils se distinguent, à grand renfort de néons, des boutiques juives sur le boulevard Saint-Laurent, comme Sinclair, en face du magasin de boutons Katz et de l’épicerie Panyemosku, un peu comme si un armistice avait été conclu. Telles étaient les syllabes de notre atlas, les images que nous avions sous les yeux tandis que nous passions la main sur le mur en béton de la cour à bois, rugueux comme du papier sablé, ou sur la vitrine de la charcuterie Schwartz. À l’intérieur des murs, nous avons monté et descendu des marches, traîné nos galoches dans les couloirs pendant onze ans sous le regard soupçonneux d’enseignants qui, vus de loin, représentaient un massif d’autorité, alors que, de près, ce bloc éclatait en sous-groupes selon la forme, le calibre et les opinions. Nous y détections alors les incompétents et les gros bras de l’ordre britannique, les fournisseurs de parfums d’empire, mais aussi les exceptions, ceux capables de faire danser mots et chiffres et, par là, de nous ouvrir à l’histoire, à la littérature et à la géographie qui nous sortaient du ghetto. Au moment d’entrer à l’école secondaire, nous avions cessé de craindre l’autorité brutale de nos enseignants, même si nous étions quelque peu intimidés par le prestige intrinsèque de Baron Byng, dont l’histoire nous était contée et illustrée dans les rangs de plaques et de trophées qui garnissaient les murs de part et d’autre du bureau du directeur. Nous nous sommes faits à l’école secondaire de la même manière que l’on se fait à un costume récupéré d’un frère aîné: on s’y trouve à l’aise, on connaît. Moins agréable était l’enseignement rabbinique qui nous attendait au coucher du soleil, après chaque journée d’école. Les shtetls d’où venaient nos parents, à des milliers de kilomètres à l’est, refaisaient surface alors que, arrivés à nos treize ans, nous progressions péniblement vers l’âge adulte en gravissant les marches qui menaient à un appartement à l’étage, deux rues plus loin, rue Clark, à côté d’une synagogue. Une fois la porte franchie, sous la surveillance de la femme du rabbin, qui louchait, nous pivotions pour entrer dans une pièce occupée par une longue table où étaient assis une douzaine d’adolescents portant la kippa. Tout cela sentait le clandestin, comme ce sous-sol d’une église de Santorin où le clergé avait entretenu la sédition pendant des années et enseigné le grec au nez et à la barbe de l’occupant turc.

Entre les psalmodies de la synagogue et les hymnes anglophiles à la gloire de l’Empire, nous étions à la recherche d’icônes quel que soit le lieu, espérant en trouver une juive mais faisant avec ce que l’on trouvait. Les stades et les arénas de la ville nous offraient Jackie Robinson et Maurice Richard et, si nous allumions notre radio Philco, nous entendions Jack Benny à Beverly Hills ou Hop Harrigan dans un camp de concentration nazi. Tout cela était bien loin de la rue Clark où nous habitions; du boulevard Saint-Laurent où nous faisions nos courses; et des rues Rachel et Duluth qui les reliaient. Nous allions à l’école. Nos parents travaillaient. Après la classe, nous nous répandions dans les rues pour jouer au hockey, au football américain, avec une chaussette bourrée de chiffons, et à cache-cache, tandis que les filles sautaient à la corde et chantaient «The wind, the wind, the wind blows high, blowing Raizl to the sky». Et nos cris, nos rires, de monter haut comme les mystères d’un Chagall dans un ciel sans ghetto. Quelques années plus tard, notre partie se jouerait à la salle de billard rue Rachel et au ciné Hollywood, qui passait deux films, un dessin animé, un court métrage de voyage, et les actualités Movietone. L’âge adulte nous mènerait au Gayety, où nous tolérerions jongleurs et comédiens à cause de Lili St. Cyr et de Peaches, les effeuilleuses.

La famille était notre ghetto en abyme, impliquant une ribambelle de parents, à commencer par ma grand-mère, qui avait du mal à atteindre son mètre cinquante mais qui était de taille à avoir eu trois maris, à les avoir enterrés et à gouverner le monde. À la queue leu leu, comme des manchots dans la tempête qui ne veulent pas se perdre de vue, c’était une procession de tantes, d’oncles et de cousins en un nombre tel que je n’ai jamais su ni le nom de tous ni leur compte exact. La plupart habitaient à quatre rues de chez nous et se rendre chez eux à pied n’était pas un problème, même sous la neige et sur la glace de l’hiver montréalais. Surtout si au bout de l’expédition nous attendait une tasse de chocolat chaud et une tartine richement beurrée de la boulangerie de mon oncle. À la Pâque, la famille se réunissait autour d’une longue table et s’attaquait à des monceaux de nourriture, médailles de mérite des femmes. Nous y trouvions la certitude d’un ordre hiérarchique, plus en rapport avec l’âge qu’avec l’instruction. Il ne me serait jamais venu à l’idée, et mes cousins n’y auraient jamais songé, tout fiers que nous étions de nos diplômes-trophées d’études secondaires, de contredire notre grand-mère, dont la position de chef de famille était acceptée comme si elle était de droit divin.

Après la guerre de 39-45, cette certitude fut mise à l’épreuve et souvent réduite en miettes par les altercations qui survenaient dans les cours d’histoire à Baron Byng, chez Nathan’s au coin de la rue, ou à la charcuterie Lester’s. Les options politiques s’érigeaient en bastions vite assiégés et emportés par les cris, les querelles dévastatrices ou les événements nouveaux. Trop de choses se passaient. C’était comme un feu de broussailles qui part d’un côté et repart de l’autre, trop vite pour qu’on puisse en éteindre les foyers. Le point de vue impérial de nos professeurs, qui dans la classe avançaient majestueusement comme Cecil Rhodes sur les côtes de l’Afrique du Sud, augmentait encore notre iconoclasme, notre animosité vis-à-vis de l’Empire. Nouvellement créé, l’État d’Israël était un phénomène curieux qui nous emplissait d’étonnement, un peu comme si nous venions de nous découvrir de la famille dans une contrée éloignée. Toutes ces lointaines parties du monde s’amalgamaient en un atlas en trois dimensions chez Nathan’s sur fond de pétillement de soda à la cerise (qu’on vendait en même temps que la presse d’opinion).

Pendant les mois d’été, tout cela s’effaçait: plus de bla-bla politique, plus de leçons d’hébreu, de parties de hockey dans la rue, comme si on avait effacé un tableau. La famille s’installait dans ce décor de jours sans fin que sont les campagnes, que seules interrompaient quelques taches, bovins ici, hangar là, et qui se terminait sur un cours d’eau comme pour dire que tout avait une fin. Les lieux changeaient de nom avec les années: Sainte-Sophie, Lesage, Préfontaine, Val-Morin, Nantel. Les paysages aussi changeaient, mais peu importe. Ce qui comptait, c’est que nous étions debout aux aurores au lieu d’attendre que le réveil sonne, et que notre temps se réglait à l’aune de notre énergie physique plutôt qu’au rythme de la cloche de la récréation.

Immanquablement, nous avons bientôt quitté l’école secondaire et notre ghetto pour aller à droite et à gauche, à quelques rues de distance, sans jamais vraiment bien comprendre quelle loi de la société nous dictait le moment de nous en aller. Bon gré mal gré, nous étions dans la couveuse, prêts à nous intégrer à l’autre monde. Chacun de nous avait besoin d’un déclic qui le relâche et l’envoie faire ses premiers pas loin de la chaleureuse ambiance des sentiers battus, sur la voie de la carrière. Pour certains, c’était le génie et la cascade des chiffres dans les charpentes métalliques d’immeubles en construction; pour d’autres, c’était le droit qu’il faut tordre pour l’amener à des combinaisons honnêtes; pour plusieurs, la science et ses microscopes permettant de découvrir des univers en miniature. Pour moi, ce furent les mystères du langage qui, à mon insu, avaient commencé à se coller aux conversations lors des repas de fête en famille, aux tortillons des caractères hébraïques, aux immeubles aux escaliers en colimaçon qui bordaient mon chemin quand j’allais en classe, jusqu’à ce que ralentisse la musique, que s’arrête la danse et que s’éteignent les lumières, et que tout se termine sur mon départ du ghetto vers l’Université McGill, à un peu moins d’un kilomètre à l’ouest, mais bien plus lointaine que je ne l’aurais cru.

Origine et bagage

La famille de mon père donne dans la dispersion. Même les villages, Yurkovitz et Sadagura, me font l’effet de plaques tectoniques. Mes notes les situent d’abord comme shtetls de la Bucovine, partie de l’empire austro-hongrois de François-Joseph, qui est devenue roumaine après la Grande Guerre, soviétique après celle de 39-45, et qui est aujourd’hui ukrainienne.

Le grand-père de mon père, Beril, dont je ne sais pas grand-chose, tenait une scierie à Sadagura, aujourd’hui intégrée à Tchernivtsi, capitale de la région. Là-bas, il était fier du parquet de son salon, scié et façonné sur son propre chantier, tout autant que de son bain quotidien dans la Pruth. Sa grande réussite fut son élection au conseil municipal.

Son fils, mon grand-père David, qui tenait un magasin général à Yurkovitz, un peu au nord de Tchernivtsi, est plus réel pour moi et se trouve sur quelques clichés. Sur l’une des photos, si froissée qu’elle paraît aussi vieille que lui quand il a été photographié, il pose en uniforme de l’armée austro-hongroise, en serviteur de l’État, épée calée contre la cuisse, pointe contre la botte, garde sous la poche de la veste d’uniforme. Il a l’air sévère, la commissure des lèvres est basse: tout le portrait d’un officier qui accomplit son devoir, mais aimerait mieux être occupé à autre chose. Cependant responsabilité n’exclut pas compassion. Un jour, pendant la Grande Guerre, alors qu’il y avait pénurie de nourriture, qu’il n’y avait quasiment plus rien sur les rayons, un chariot tiré par un cheval s’est arrêté devant son magasin. Chargé de légumes, pommes de terre, navets, betteraves et choux, il contenait de quoi nourrir une famille pendant des mois. Lorsque mes grands-parents ont voulu connaître la cause d’une telle générosité, les passagers du chariot leur ont rappelé la gentillesse dont mon grand-père avait fait preuve après que leur père, le lieutenant X, qui exerçait le commandement, s’était mal comporté vis-à-vis de lui. Mon grand-père avait fini par être promu et par prendre le pas sur le lieutenant. Il aurait largement pu régler les vieux comptes. Il n’en avait rien fait. Le lieutenant X et sa famille n’avaient pas oublié.

Sur une photo plus récente, David est à côté de ma grand-mère dans une rue de Tchernivtsi. Véritables statues du gothique roumain, les bras raides, ils regardent droit devant eux sur fond de jardin public ombragé d’arbres. Le cliché date de la fin des années 30, alors que la guerre menaçait. Ils ne semblent pas en être affectés et esquissent un vague sourire, alors que tous leurs enfants ont déjà mis un océan entre eux. Ils en ont pris leur parti.

La dernière photo que j’ai de lui date d’avril 1940, encore dans une rue de Tchernivtsi mais, cette fois, en compagnie de mon oncle Rudolph, revenu de Lima pour pousser son père et sa mère à fuir. Le danger grandissant avait dû être perçu par mon grand-père avant même que Rudolph ne revienne à la charge. Même s’il ne pouvait prévoir que des troupeaux de Juifs seraient rassemblés et entassés dans des wagons à bestiaux à destination de la Transnistrie et obligés de marcher plusieurs semaines durant quand les voies étaient sous les eaux du Dniestr en crue, la haine du Juif commençait à être palpable en Europe de l’Est.

Avant même l’invasion nazie et la déportation de Juifs sous le régime du général Ion Antonescu en 1941 et 1942, la garde de fer fasciste était devenue une force redoutable et les restrictions imposées aux Juifs avaient commencé. Il leur était, par exemple, interdit d’épouser des chrétiennes. (Par la suite, le ministre de la Propagande, Mihai Antonescu, allait avancer devant le conseil des ministres qu’afin de purifier certaines régions, il allait falloir «balancer les Juifs par-dessus la frontière».)

L’argument en faveur de la fuite tel que Rudolph l’a présenté devait être convaincant, mais des voix intérieures s’élevaient contre l’idée d’abandonner un cercle d’amis pour aller s’installer chez des inconnus qui parlaient une langue étrangère. Mes grands-parents ne sont pas partis. Pendant ce temps, la guerre fermait toutes les voies menant au Pérou. Incapables de sortir par l’ouest, Rudolph et sa nouvelle épouse ont pris le Transsibérien de Moscou à Vladivostok. Il ne leur restait plus que quelques pièces d’or dissimulées une fois que les Soviets leur eurent confisqué tout ce qui avait de la valeur, y compris leurs alliances. Ils ont trouvé un passage à destination de Yokohama avant de gagner le Pérou à bord du Rokyu Maru (qui fut coulé par la suite). Quasiment deux ans après l’entrée des nazis en Roumanie le 7 octobre 1940, des véhicules équipés de haut-parleurs ont circulé dans les rues de Tchernivtsi et exigé que les Juifs se regroupent afin d’être relocalisés. Plutôt que de se présenter selon les ordres à la gare, les deux vieillards ont choisi d’attendre la mort dans leur appartement du 3, rue du Maréchal-Foch, sur leur terre natale. Passant quelques jours après, le facteur s’est étonné de voir ces deux Juifs terrés là répondre à ses questions d’un haussement d’épaules. Il leur a vendu son silence pour le prix d’une rente mensuelle.

La vie de mon père avait commencé en 1905 à Yurkovitz, mais, après le passage dans le village d’armées en bataille pendant la Grande Guerre, il n’y restait plus grand-chose. Sa famille (ses parents, trois frères aînés et trois jeunes sœurs) est allée s’installer à Tchernivtsi. Mon grand-père, qui ne possédait plus de magasin, gagnait péniblement sa vie en exerçant le métier de courtier en produits agricoles venant des fermes de la campagne environnante. Ses fils faisaient des courses pour les gens afin de joindre au sien leur maigre écot. Lorsqu’il est devenu évident qu’à eux tous ils ne pourraient plus faire vivre la famille, mon père et ses frères, Motl, Rudolph et Meyer, sont partis, laissant au pays les trois filles, Dora, Sally et Ellie.

La photo la plus ancienne de mon père date de son départ de Tchernivtsi. Il est encadré par une porte cochère, comme si, l’un et l’autre, nous étions sortis hors du temps pour nous regarder depuis des mondes différents. Chaussé des bottes dont il avait toujours rêvé, bas de pantalons rentrés, il est dans une gare qui devait le séparer de chez lui pour toujours. Il incline la tête d’un air sûr de lui, sans savoir que le voyage, qui commençait, allait être mouvementé. Il est d’abord allé jusqu’à Hambourg où, sans papiers, en clandestin, il a fait des petits boulots avant de se faire embaucher comme soutier sur un cargo à destination de Montréal, avec escale à Liverpool. Des années plus tard, il se souvenait de la chaleur des chaudières et de ses mains incrustées de poussier qui tachaient de gris le pain que les gars de la chauffe se passaient de main en main à l’heure du casse-croûte. Il se souvenait des poux qui infestaient le cargo et qui entretenaient des relations intimes non seulement avec l’équipage, mais aussi avec les paillasses sur lesquelles les travailleurs dormaient. Dans le port de Liverpool, mon père a repéré un colporteur et lui en a acheté une neuve, dont le prix serait à déduire de sa paie une fois le cargo revenu à son port d’attache. Arrivé à quai à Montréal, mon père s’est lavé les mains et il est descendu à terre comme pour aller se dégourdir les jambes dans le port. Il a pris un tram de la ligne 55 sur le boulevard Saint-Laurent, vers le nord. Le chauffeur, qui avait vu mon père oublier de payer, l’a suivi jusqu’à sa place, lui a fait les poches et, après avoir trouvé une pièce de monnaie qui lui allait, étrangère selon toute vraisemblance, il l’a glissée dans la fente. Pendant le trajet, mon père comptait les arrêts. Il est descendu au quatorzième, au coin de la rue Villeneuve; il a regardé les immeubles jusqu’à ce qu’il trouve l’adresse qu’on lui avait donnée avant son départ et là, il a frappé à la porte. Personne. Peu après, un couple en promenade, probablement étonné par son air penaud, lui a demandé qui il cherchait. Mon père a déplié un bout de papier tout froissé où était écrit le nom de Laxer:

– Ils ont déménagé.

– Je vais attendre.

Il ne devait pas avoir le moral en attendant son cousin. Jusque-là, le nouveau monde l’avait déçu. Les rangées de boutiques entrevues quand le tram brinquebalant remontait vers le nord en passant les rues Sherbrooke, Prince-Arthur, des Pins et Rachel n’avaient pas la classe de celles qu’il se souvenait avoir vues dans les vastes artères de Hambourg, qui avait toujours été, depuis le temps de la Ligue hanséatique, une ville active et florissante. Plus décevantes encore étaient les ruelles et les maisons entassées les unes sur les autres dans le Vieux-Québec, où le cargo avait fait une brève escale avant de relâcher à Montréal. Ce nouveau monde était tout sauf nouveau. Il voyait à ces villes des visages ridés, mal rasés, mais il y trouvait des compensations. Après des semaines passées à fond de cale, il avait enfin les pieds sur la terre ferme, le nom d’un cousin serré dans une main, et il pouvait s’envisager un avenir. Par la suite, il apprit que le cargo avait fait naufrage lors de son retour en Europe.

Pour ma mère, ce fut moins spectaculaire. Venant de Gora Kalwaria, elle était partie vers le nord en compagnie de ma grand-mère, en chariot tiré par des chevaux, pour parcourir la quarantaine de kilomètres qui les séparait de Varsovie. Les larges avenues de la ville et la masse imposante des édifices publics leur donnaient de Gora Kalwaria l’image d’une ville étique, et réduisaient même à presque rien les opulents souvenirs de vergers où poiriers et cerisiers croulaient sous les fruits. Après une nuit à Varsovie, un train les a emmenées encore plus au nord à travers une campagne dont elle n’a comme souvenir qu’un flou de prairies et de vaches bringées. Dans le port de Danzig, le 22 septembre 1923, elle a embarqué sur l’Orlando