Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jourdan

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

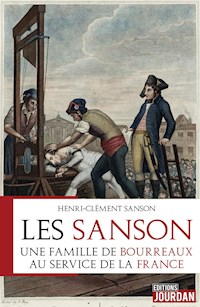

Découvrez le testament littéraire des bourreaux Sanson, les exécuteurs de Louis XVI, de Robespierre et d'autres personnalités de l'histoire de France. Originaire de Normandie, la famille Sanson a la particularité de compter parmi ses membres sept générations d'exécuteurs au service de la France, de 1688 à 1847. Testament littéraire des bourreaux Sanson, ce texte dépeint la mise à mort du point de vue des exécuteurs. Les exécutions qui s'y succèdent, de Charlotte Corday à Louis XVI, en passant par Cartouche, Damiens, Danton, Robespierre ou encore Lacenaire, sont ici perçues dans un contexte intime et empreint de compassion. Publié en 1862 par Henri-Clément Sanson, dernier représentant de la lignée, cet ouvrage, alors sulfureux, fut un temps célèbre avant de sombrer dans l'oubli. Henri-Clément Sanson, le dernier bourreau de France, nous offre un témoignage poignant sur la peine de mort, un supplice qu'il considérait comme étant un dernier vestige des sacrifices humains de la barbarie. EXTRAIT Je reconnus de suite ce large pli et ce large sceau dont l'aspect m'avait toujours fait frissonner d'épouvante et de douleur. Je pris en tremblant le message, et, m'attendant à y trouver un de ces ordres funèbres auxquels ma terrible consigne me faisait un devoir d'obéir, je montai péniblement les marches du perron de mon htel. Arrivé dans mon cabinet, je rompis avec désespoir ce pli fatal qui devait renfermer quelque mission de mort à remplir. J'ouvris la lettre : C'ÉTAIT MA RÉVOCATION ! Un sentiment étrange et indéfinissable s'empara de moi. Je relevai les yeux sur les portraits de mes ancêtres. Je parcourus toutes ces figures sombres, méditatives, sur lesquelles se lisait cette même pensée qui avait jusque-là flétri mon existence. Je regardai mon grand-père, en costume de chasse, mélancoliquement appuyé sur le canon de son fusil, et flattant de la main son chien, le seul ami peut-être qu'il lui eût été donné d'avoir. Je regardai mon père, grave, tenant son chapeau à la main et couvert du lugubre vêtement de deuil qu'il n'avait jamais quitté. Il me semblait faire part à tous ces témoins muets du terme de la fatalité qui avait pesé sur leur race et les associer à ce que j'allais faire. Alors, tirant le cordon d'une sonnette, je me fis apporter une cuvette et de l'eau, et là, seul, devant Dieu qui voit au fond des cœurs et dans les replis les plus cachés de la conscience, je lavai solennellement ces mains que le sang de mes semblables ne devait plus souiller.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 546

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Éditions Jourdan

Paris

http://www.editionsjourdan.fr

Les Éditions Jourdan sont sur Facebook. Venez dialoguer avec nos auteurs, visionner leurs vidéos et partager vos impressions de lecture.

ISBN : 978-2-39009-377-0 – EAN : 9782390093770

Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.

H. Sanson

Les Sanson

une famille de bourreaux au service de la France

INTRODUCTION

Le 18 mars 1847, je rentrais chez moi en étant fatigué d’une de ces longues promenades dans lesquelles je ne cherchais que les endroits solitaires pour y ensevelir mes tristes rêveries et l’obsession constante de mon esprit. J’avais à peine franchi le seuil de l’hôtel, et la vieille grille, qui s’ouvrait si rarement, retombait de tout son poids, en grinçant sur ses gonds rouillés, quand le concierge me remit une lettre.

Je reconnus de suite ce large pli et ce large sceau dont l’aspect m’avait toujours fait frissonner d’épouvante et de douleur. Je pris en tremblant le message, et, m’attendant à y trouver un de ces ordres funèbres auxquels ma terrible consigne me faisait un devoir d’obéir, je montai péniblement les marches du perron de mon hôtel.

Arrivé dans mon cabinet, je rompis avec désespoir ce pli fatal qui devait renfermer quelque mission de mort à remplir. J’ouvris la lettre : C’ÉTAIT MA RÉVOCATION !

Un sentiment étrange et indéfinissable s’empara de moi. Je relevai les yeux sur les portraits de mes ancêtres. Je parcourus toutes ces figures sombres, méditatives, sur lesquelles se lisait cette même pensée qui avait jusque-là flétri mon existence. Je regardai mon grand-père, en costume de chasse, mélancoliquement appuyé sur le canon de son fusil, et flattant de la main son chien, le seul ami peut-être qu’il lui eût été donné d’avoir.

Je regardai mon père, grave, tenant son chapeau à la main et couvert du lugubre vêtement de deuil qu’il n’avait jamais quitté. Il me semblait faire part à tous ces témoins muets du terme de la fatalité qui avait pesé sur leur race et les associer à ce que j’allais faire.

Alors, tirant le cordon d’une sonnette, je me fis apporter une cuvette et de l’eau, et là, seul, devant Dieu qui voit au fond des cœurs et dans les replis les plus cachés de la conscience, je lavai solennellement ces mains que le sang de mes semblables ne devait plus souiller.

Je me rendis ensuite à l’appartement de ma mère, une pauvre sainte femme, car nous trouvions des femmes, nous !

Les loups et les seigneurs n’ont-ils pas leur famille ?

Je crois la voir encore dans le vieux fauteuil de velours d’Utrecht d’où elle ne se levait plus que difficilement. Je déposai sur ses genoux la missive de M. le Ministre de la Justice. Elle la lut, puis tournant vers moi ses bons yeux dans lesquels j’avais si souvent puisé toute ma force et mon courage :

— Béni soit ce jour, mon fils ! me dit-elle. Il vous retire enfin la mauvaise part de l’héritage de vos pères. Vous jouirez en paix du reste, et peut-être la Providence n’arrêtera-t-elle pas là ses dons...

Puis comme je restais encore muet, suffoqué par une émotion dans laquelle la joie allait enfin se faire jour :

— D’ailleurs, ajouta-t-elle, il fallait bien que cela finît. Vous êtes le dernier de votre race. Le ciel ne vous a donné que des filles. Je l’en ai toujours remercié.

Le lendemain, dix-huit compétiteurs se disputaient ma sanglante succession, et leurs placets, revêtus des plus hautes apostilles, couraient les antichambres ministérielles. On voit que je ne fus pas difficile à remplacer.

Quant à moi, ma résolution était déjà prise. Je me hâtai de vendre ce vieil hôtel, peuplé de si tristes souvenirs, où sept générations des miens avaient vécu parquées dans l’opprobre et l’ignominie. Mes chevaux, mon équipage sur lequel, en manière d’armes parlantes, une cloche fêlée tenait la place d’un écusson contemporain des croisades. J’éloignai de moi, en un mot, tout ce qui pouvait y entretenir ou réveiller le souvenir du passé ; puis, secouant à la porte la poussière de mes souliers, je sortis pour toujours de cette demeure héréditaire où, comme mes ancêtres, je n’avais pu goûter ni la paix des jours ni le repos des nuits.

Sans le grand âge et les infirmités de ma mère, que depuis mon enfance j’entourais d’autant de vénération que d’amour, je serais parti pour le Nouveau Monde. Ce n’eût pas été trop que l’immensité des mers à mettre entre moi et l’Europe, où j’avais rempli de si tristes fonctions dans celle de ses sociétés qui passe pour la plus civilisée. L’Amérique, avec ses États naissants, ses lois à peine écrites, ses mœurs primitives, ses villes improvisées, ses dernières tribus de sauvages expirant sous les envahissements de la civilisation, ses vastes solitudes, ses forêts vierges et ses fleuves immenses dont j’avais lu, dans Chateaubriand et dans Cooper, de si poétiques récits, tout cela m’attirait invinciblement. Il me semblait que c’était la terre promise des régénérations et qu’en y débarquant sous un autre nom que celui auquel s’attachait une si funeste célébrité, je pouvais espérer d’y renaître à une seconde vie, et de conquérir des lettres de naturalisation de citoyen libre et actif d’un grand pays.

La lecture du récent ouvrage de MM. Gustave de Beaumont et Alexis de Tocqueville, sur cette nation, qu’ils représentaient comme l’asile de la liberté, ne contribuait pas peu à m’affermir dans cette idée, et il n’était guère possible de prévoir à cette époque la lutte fratricide qui ensanglante aujourd’hui la patrie de Washington. Mon père était mort depuis sept ans. J’avais eu le bonheur d’établir mes deux filles. Les pauvres enfants ! Je dois ici taire les noms sous lesquels elles ont pu cacher celui de leur malheureux père, car je ne veux point appeler la rougeur de la honte sur leurs fronts innocents.

Un lien plus puissant que toutes les séductions me retenait à Paris. Ma mère, plus que septuagénaire, et qui eût voulu m’accompagner, si j’avais commis l’imprudence de lui parler de mon désir, n’aurait jamais pu supporter un si long voyage. Je devais donc rester près d’elle pour lui continuer les soins auxquels je l’avais habituée, veiller sur sa vieillesse adorée et fermer en paix ces yeux qui s’étaient si souvent mouillés de larmes.

Hélas ! cette dernière douleur ne m’était que trop tôt réservée. Moins de trois ans après l’incident de ma révocation, j’eus l’irréparable malheur de voir partir pour la patrie des saintes et des anges la digne et vénérable femme qui m’avait mis deux fois au monde : en me portant dans son sein et en me communiquant, par la sagesse de ses conseils et l’exemple de ses vertus, la résignation nécessaire pour supporter mon triste sort.

Ce fut un coup terrible pour moi et qui anéantit pendant longtemps l’énergie que j’avais senti se réveiller à la nouvelle de ma révocation. Le temps avait marché depuis. J’avais atteint cet âge où l’homme ne peut plus nourrir l’illusion de recommencer la vie. Je renonçai définitivement à l’intention de m’expatrier.

Cependant je me hâtai de quitter Paris et de faire choix d’une retraite si sûre et si profonde que rien ne vînt m’y rappeler le triste emploi des belles années de ma jeunesse et de celles de mon âge mûr. J’y suis enseveli depuis douze ans, sous un nom qui n’est pas le mien, jouissant avec une secrète honte d’amitiés que je me reproche d’usurper et que je tremble à chaque instant de voir s’évanouir par la découverte de mon incognito. Enfin n’osant aimer moi-même sans remords que quelques animaux, compagnons de ma solitude et auxquels je donne des soins affectueux pour me consoler d’avoir eu le triste courage d’étouffer le cri de l’humanité lorsqu’il s’est agi de mes semblables.

Eh bien, vaines précautions de notre pauvre sagesse ! c’est dans cette retraite obscure, où je voulais fuir jusqu’à mes souvenirs, que je les sens revivre au contraire et m’accabler de tout leur poids. C’est là que, sexagénaire, fatigué de la vie dont je n’ai jamais connu les douceurs sans un affreux mélange d’amertume, j’ai cédé à la plus étrange, à la plus vertigineuse tentation qui pût s’emparer de mon esprit, celle d’écrire le livre dont ces pages sont le frontispice. L’oisiveté et la solitude sont de mauvais refuges pour l’imagination qui cherche à se dérober à elle-même : je n’ai pu supporter un plus long tête-à-tête avec ma pensée. Obsédé de mille réflexions qui me ramenaient toutes à la fatale prédestination de ma naissance, au premier emploi de ma vie, je me reportais involontairement à l’époque où une

aventure, dont on aura plus loin le récit, et qui, malgré sa réalité, semble par son côté romanesque toucher aux fictions habituelles de notre littérature, fit entrer dans ma famille, l’horrible héritage que, grâce à Dieu, je n’ai eu à transmettre à aucun des miens. Je me représentais cette suite d’aïeux parmi lesquels même un enfant de sept ans n’avait pu trouver grâce. Mon bisaïeul, Charles-Jean-Baptiste Sanson, né à Paris le 19 avril 1719, succéda à son père, le 2 octobre 1726, et comme il n’était pas possible qu’un enfant de cet âge pût remplir par lui-même le sinistre office dont il était pourvu, le Parlement lui donna pour suppléant un questionnaire nommé Prudhomme, mais en exigeant, toutefois, qu’il assistât aux exécutions, qui comportaient alors, comme on sait, d’abominables supplices, pour les sanctionner légalement par sa présence. N’est-ce pas quelque chose digne de remarque que cette minorité et cette régence dans l’histoire de l’Échafaud !

Je pensais à mon grand-père, revêtu de cette robe de Nessus, à l’époque inouïe pour laquelle le mot de Terreur semble un nom trop doux, obligé de promener le niveau sanglant de la hache sur les têtes les plus nobles comme les plus coupables, n’ayant plus, même pour s’affermir dans sa tâche, cette horreur du crime et ce mépris de la victime qui, pour moi, je le déclare, ne sont jamais parvenus à étouffer le cri du cœur et les murmures de la conscience. Je me représentais donc ce vieillard dont il m’a été donné d’apercevoir la pâle figure dans mon enfance, remplissant avec l’impassibilité du destin, au milieu de la lutte des partis qui s’entre-dévoraient, son implacable mission, voyant immoler aujourd’hui les vainqueurs de la veille et demain ceux d’aujourd’hui. Mandataire de cette furie de la mort qui fut le signe le plus caractéristique de cet incroyable moment de notre histoire.

Enfin mon aïeul m’apparaissait surtout dans cet épouvantement suprême qui le saisit le 21 janvier 1793, lorsque la Révolution présenta pour la seconde fois au monde frappé de stupeur, cette fulgurante antithèse d’une tête royale tombant sous la main du bourreau... Je savais la place que cet événement si inattendu avait toujours occupée dans nos traditions de famille, les terreurs, les larmes, les expiations qu’il avait semées à notre foyer, la page de deuil entre tant de deuils qui lui est consacrée sur une espèce de registre funèbre, où, depuis un siècle et demi, mes ancêtres ont inscrit jour par jour les faits et gestes de notre race.

En parcourant ces singulières annales que j’ai moi-même continuées, et qui partent presque de la Chambre ardente et de la Poudre de succession, puis passent par les saturnales de la Régence et du règne de Louis XV, pour arriver à la Révolution et enfin jusqu’à notre siècle. En y trouvant à chaque page de curieux souvenirs, des anecdotes du temps tout à fait ignorées, une foule de traditions soigneusement conservées dans le sein d’une famille vouée depuis deux siècles, comme les anciens parias, à l’isolement et à la réprobation publique, et scellant de mystérieuses archives pour un avenir inconnu. En y rencontrant un pêle-mêle étrange de noms illustres et de noms abjects : le comte Horn entre Poulailler et Cartouche. Lally Tollendal et le chevalier de la Barre à côté de Damiens. Puis, un roi en tête, ce grand cortège des victimes de la Révolution qui présente un martyrologe sans pareil dans l’histoire. En me rappelant les entretiens de mon père sur l’empire, sur l’affaire de la machine infernale, sur celles de Georges Cadoudal, des compagnons de Jéhu, des Chauffeurs, etc. En me reportant au temps qu’il m’a été donné à moi-même de traverser, et aux souvenirs qu’ils m’ont laissés, aux tristes drames dont le sanglant dénouement m’est échu en partage : la condamnation des quatre Sergents de La Rochelle, celles de Louvel et de tous ses disciples des Jacques Clément et des Ravaillac, qui tentèrent vainement d’assassiner Louis Philippe. En passant de ces victimes du fanatisme à celles qu’on impute à une erreur judiciaire, comme Lesurques, et enfin même à la plèbe des scélérats, tels que Desrue, Papavoine, Castaing, Lacenaire, Soufflard, Poulmann, etc., où il ne reste plus guère à étudier que les variétés du crime et les degrés de la perversité humaine, je me suis demandé s’il n’y avait point là les éléments d’un livre, dont l’utilité et l’intérêt excuseraient l’indignité de l’auteur, et si le soin de l’écrire n’était pas le meilleur emploi que je puisse faire des heures de ma vieillesse.

Je l’avoue, car c’est mon excuse, je n’en doutai pas un seul instant.

Je me mis donc au travail et j’écrivis lentement ce livre, en commençant par une rapide esquisse de l’Histoire des Supplices et de celle de l’Exécuteur, qui m’en parut le préambule obligé.

C’est l’ouvrage que je publie aujourd’hui.

Le bruit que l’annonce seule a produit m’a montré tous les dangers de la pente sur laquelle je m’étais risqué. Cela n’a point suffi pour m’arrêter. On me jugera mieux en me lisant.

Peut-être a-t-on supposé que j’étais allé ramasser, dans la fange des lettres, quelques gâcheurs de phrases pour tailler un livre sur mon nom, et de là les indignations et les railleries qui se sont élevées envers celui-ci avant même son apparition. On ne tardera point à s’apercevoir que c’est une œuvre sincère, authentique, et qui ne pouvait germer que dans la pensée d’un homme éprouvé par les douleurs qui ont été mon apanage, et instruit par les enseignements qui m’en sont restés.

Peut-être alors les lecteurs qui cherchent avidement, dans les colonnes des journaux judiciaires, le compte rendu, aussi uniforme qu’infidèle, des exécutions capitales, accueilleront-ils avec moins d’hostilité le seul ouvrage qui, pour près de deux siècles de notre histoire, puisse offrir un récit exact de ces drames sanglants. Peut-être la souveraine répulsion qui s’attache aux fonctions que j’ai exercées, répulsion que je n’ai point la prétention de taxer de préjugé, sera-t-elle un instant diminuée par l’intérêt philosophique, historique et, j’ose le dire, moral répandu sur la plupart de ces pages.

Quelques journaux, très hospitaliers pour les sanglantes immoralités du roman-feuilleton, ont foudroyé de leur anathème le titre de mon œuvre.

Les plus indulgents se sont écriés : pourquoi ce livre ?

Je n’ai point, hélas ! reconquis mon droit à la susceptibilité : ce sera donc à ceux-là seulement qui ont semblé me poser cette question que je demanderai la permission de répliquer.

Si la société répudie justement jusqu’à la mémoire des criminels, elle revendique tout ce qui concerne les hommes qui ont été des victimes.

La dernière pulsation du cœur d’un martyr appartient à la postérité. Elle a le droit, elle a le devoir d’apprendre vers quel horizon il tournait ses regards en expirant.

Laissez donc l’homme auquel vos pères, dans leurs discordes, assignaient un rôle si affreusement militant, apporter à l’histoire son témoignage. Laissez-le raconter ce qu’ils le condamnaient à voir.

Si cette œuvre n’avait d’autre objet que de fournir un nouvel aliment à la curiosité blasée des gens qui, n’osant aller chercher eux-mêmes leurs émotions au pied de l’échafaud, voudraient néanmoins les trouver dans une sorte de photographie écrite des péripéties qui se dénouent sur ce théâtre de la mort, vos répulsions deviendraient légitimes. Je n’eusse pas attendu qu’elles se manifestassent pour donner aux flammes le soin de faire justice d’un livre écrit dans un tel but.

Enfin, à Dieu ne plaise que j’aie eu un instant la pensée, comme d’autres encore ont pu le croire, d’entreprendre l’apologie de la guillotine ou la réhabilitation de l’exécuteur ! Ma main se serait séchée, plutôt que d’essayer une œuvre si contraire à mes convictions intimes et aux aspirations de toute ma vie. Loin de là, s’il est une raison d’ordre supérieur qui m’ait armé de la plume que je tiens en ce moment, c’est le spectacle de cette grande cause pendante devant le tribunal de la civilisation, et dans laquelle tant de voix éloquentes, depuis Montesquieu, Beccaria, Filangieri, jusqu’à Victor Hugo, se sont fait entendre pour réclamer l’abolition du châtiment implacable dont j’ai eu le malheur d’être la vivante personnification.

En présence du travail constant qui s’opère dans les esprits sur cette grave question, de la généreuse initiative prise par un petit État de l’Allemagne., qui s’honore d’avoir donné le jour à Goethe, à Schiller et à Wieland, ce Voltaire germanique, je me suis dit qu’il ne m’était plus permis de rester neutre, et que c’était pour moi un suprême devoir d’apporter, à mon tour, ma boule noire ou mon témoignage à charge dans l’instruction de ce grand procès, poursuivi depuis plus d’un siècle, contre une peine à laquelle nos mœurs répugnent de plus en plus.

Il n’est point de livre qui ait fait sur ma jeunesse une impression plus profonde que « Le dernier jour d’un condamné ». Je le lus pour la première fois longtemps avant d’accompagner mon père à la première exécution où il me demanda de l’assister, et je crois que, si la demande m’avait été faite au moment où j’étais encore sous l’impression de cette lecture, j’aurais méconnu les devoirs de la piété filiale.

J’éprouve aujourd’hui une singulière satisfaction à publier cet ouvrage, presque en même temps qu’une œuvre nouvelle de l’auteur du « Dernier jour d’un condamné ». Je ne me dissimule pas l’immensité de l’abîme qui nous sépare et l’ombre que les rayons de sa gloire jettent sur ma sinistre personnalité. Je n’en suis pas moins heureux d’élever humblement la voix pour une cause dont il a été et demeurera le plus admirable défenseur.

Si l’on demande comment, avec de pareils sentiments, j’ai pu remplir si longtemps les horribles fonctions qui m’étaient échues en partage, je n’ai que ceci à répondre : qu’on veuille bien jeter les yeux sur la condition dans laquelle j’étais né. Les fils de Jacques d’Armagnac sentirent, dit-on, le sang de leur père dégoutter sur eux à travers les planches mal jointes d’un échafaud. Non moins à plaindre, j’ai revêtu la robe virile sur l’autel des expiations de la justice humaine, le jour où, jeune lévite, j’assistai pour la première fois mon père dans l’exercice de ce terrible sacerdoce, que de Maistre appelle la clef de voûte des sociétés. Le glaive de la loi s’est transmis dans ma famille comme l’épée chez les gentilshommes, comme le sceptre dans les races royales : pouvais-je me choisir une autre destinée sans renier la mémoire de mes ancêtres et outrager la vieillesse de mon père assis à mon foyer ? Rivé par des devoirs sacrés au billot et à la hache, j’ai dû remplir la sinistre tâche que m’imposait ma naissance. Au milieu de ma carrière, unique rejeton de cette sorte de dynastie d’exécuteurs, j’ai résigné avec bonheur la pourpre de l’échafaud et le sceptre de la mort. Puissé-je, avant d’aller reposer ma tête sous la sépulture honnie de mes pères, voir disparaître de nos institutions une peine dont l’adoucissement des mœurs rend l’application de plus en plus rare, un supplice qui est, au milieu de notre civilisation, comme le dernier vestige des sacrifices humains de la barbarie !

Puissent dans un avenir prochain ceux qui auront parcouru ces pages dire en fermant le livre : c’est le testament de la peine de mort par le dernier bourreau !

Sanson.

COUP D’ŒIL HISTORIQUE SUR LES SUPPLICES

AVANT-PROPOS

Avant d’entrer directement en scène dans ce récit, et d’y mettre ceux de mes ancêtres qui m’ont précédé dans le terrible office d’exécuteur des arrêts de la justice humaine, j’ai cru devoir, comme je viens de l’annoncer, passer rapidement en revue la lugubre série des supplices pratiqués en France depuis les temps les plus reculés. Je vais donc essayer de montrer, confession horrible, jusqu’où peut aller l’imagination des hommes en fait de barbarie et de cruauté. Je dirai les différentes formes de condamnation, les divers genres d’exécution, les appareils et les machines des supplices, sans toutefois chercher à présenter dans un ensemble méthodique ce qu’on pourrait appeler la théorie de notre ancienne législation pénale. Il m’a semblé que les considérations toujours abstraites du légiste seraient froides et superflues à côté d’un récit véridique et simple qui, par le salutaire épouvantement qu’il inspire, porte avec lui son enseignement. Celui qui, du milieu de la foule entourant l’échafaud, se lèverait pour protester contre les rigueurs de la loi et invoquer les droits de l’humanité ne serait point entendu. Sa voix, dominée par le retentissement du couperet, resterait sans écho. Les angoisses du patient, les apprêts de la mort, l’échafaud ruisselant ont une autre puissance que la parole pour éveiller, dans les cœurs les plus durs, les sentiments de pitié, et, dans les consciences les plus obscurcies, la notion de la justice.

Il serait d’ailleurs bien difficile, sinon impossible, de renfermer dans un cadre méthodique une Histoire des Supplices. La simple lecture de notre Code pénal et de presque toutes les lois répressives de l’Europe moderne permet de découvrir une pensée philosophique qui les domine et qui a présidé à leur rédaction. Édicter des peines justes, exemplaires, instructives et réformatrices, poursuivre ce but complexe si admirablement exprimé par Sénèque. Tels sont les principes que l’étude la plus superficielle des textes ferait reconnaître, si le législateur n’avait pris le soin de les proclamer lui-même. De là la possibilité, la nécessité même de rattacher à ces règles supérieures les dispositions particulières de la loi, toutes les fois qu’on veut entreprendre une étude générale et d’ensemble sur les législations modernes.

Mais une pareille étude est loin de se présenter dans les mêmes conditions, lorsqu’on veut l’appliquer aux monuments de la législation criminelle du Moyen Âge. Là, selon l’expression de Montesquieu, tout est mer et les rivages mêmes manquent. À la confusion des textes, à l’incertitude des dates, qui ne permettent pas même d’adopter l’ordre chronologique, vient s’ajouter l’absence de tout principe et de toute règle. La loi pénale abandonnée au caprice du prince varie au gré de ses passions, et s’il arrive quelquefois qu’elle soit dictée par l’amour du bien public, jamais elle ne respire ce respect de l’humanité, cette modération qui sont l’apanage de la justice et de la force, et feront l’éternel honneur du XIXe siècle.

Le respect de l’humanité, la notion des limites posées par Dieu même au droit de punir, voilà ce qui fit défaut aux sociétés passées, et c’est ce défaut qui donne aux législations de l’antiquité, comme à celle du Moyen Âge, leur caractère propre, celui sous lequel je prétends étudier cette dernière.

Jusqu’en 1791, la loi criminelle est le Code de la cruauté légale.

Ce Code, je vais le commenter, article par article, c’est-à-dire supplice par supplice, et on verra que ce qu’il demande au coupable ce n’est pas une larme de repentir, mais un cri de douleur. Art de bourreau, non de législateur ! « À nos guerres, à nos lois, à tant d’erreurs meurtrières, s’écrie Servan, ne dirait-on pas que nous sommes chargés de venger sur notre propre espèce les carnages que nous ne cessons de faire dans celle des animaux ? »

La division des peines en afflictives, infamantes, pécuniaires, corporelles ou morales, serait ici hors de lieu, et d’ailleurs rarement applicable aux supplices, qui ne sont bien souvent que l’accessoire de la peine. J’ai préféré suivre la trace ensanglantée que l’imagination des hommes a laissée dans le domaine de l’atroce, et décrire les supplices en les classant, autant qu’il est possible, d’après leur degré de cruauté.

Je présenterai d’abord ceux qui devaient flétrir le coupable sans entraîner la mort, ensuite ceux qui n’avaient de terme qu’avec la vie. Dans la première catégorie, j’irai jusqu’aux mutilations. Dans la seconde, je ferai entrer tous les supplices suivis de mort.

Un chapitre sera spécialement consacré à la Torture ou Question, et je terminerai par une étude historique sur le ministre de toutes ces cruautés, celui que les peuples indignés ont poursuivi à travers les siècles de l’épithète flétrissante de Bourreau.

I. LA DÉGRADATION

La première catégorie des supplices comprendra : la dégradation, le pilori et le carcan, l’amende honorable, la flagellation et la longue liste des mutilations. Les trois premières de ces peines, qui sont bien plus morales que corporelles, ne méritent pas peut-être le nom de supplices, mais elles sont si éloignées des mœurs actuelles, elles ont un tel caractère de rigueur et de violence, et d’ailleurs les documents historiques que leur étude me permettra de mettre en lumière offrent un tel intérêt, que je n’ai pas hésité à les maintenir dans le cadre que j’avais adopté.

Par la dégradation, l’homme reconnu coupable est ignominieusement dépouillé des fonctions, des privilèges, des titres honorifiques qui peuvent lui appartenir.

Cette peine éminemment juste, en principe, se retrouve à peu près chez tous les peuples arrivés à un certain degré de civilisation.

Moïse l’applique, lorsque sur l’ordre de Dieu, il dépouille de sa robe de grands prêtres, Aaron, condamné à mort pour son incrédulité. À Rome, elle existait sous des noms divers et pendant le Moyen Âge, nous la voyons frapper l’homme d’Église, l’homme d’épée ou de robe.

En pareil cas, c’est toujours par leurs pairs que les hommes appartenant à ces ordres différents sont jugés. Le prêtre comparaît devant l’évêque et sa sentence est généralement exécutée dans l’église. C’est la noblesse qui inflige le châtiment au gentilhomme, et le Parlement prononce son arrêt contre le magistrat, dans la salle de ses audiences.

Juvénal des Ursins raconte que deux moines augustins, ayant trompé le roi Charles VI, sous prétexte de le guérir, furent condamnés à mort. Leur caractère sacré de prêtres ne permettant pas que la justice séculière touchât à leur personne, l’exécution dut être précédée de la dégradation en place de Grève. Un échafaud, dressé devant l’Hôtel-de-Ville et l’église du Saint-Esprit, se reliait par un pont de planches aux fenêtres de la salle du Saint-Esprit. Par une de ces fenêtres servant de porte, les deux augustins habillés, comme s’ils marchaient à l’autel, s’avancèrent sur l’échafaud. L’évêque de Paris les reçut en habits pontificaux et leur fit une exhortation. Ensuite, leur ayant enlevé la chasuble, l’étole, le manipule et l’aube, il fit raser leur couronne en sa présence. Alors, seulement, l’exécuteur s’empara de leurs personnes, les dépouilla de tous leurs vêtements, à l’exception de la chemise et les conduisit en cet état aux Halles pour être décapités.

La mort même ne fut pas toujours un abri contre la dégradation.

On connaît l’atroce vengeance d’Étienne VI. À peine élu Pape en 896, il fait comparaître en habits pontificaux, devant un synode assemblé, le cadavre de Formose. Il interroge cette dépouille muette, l’accuse d’avoir usurpé le siège de Rome, l’anathématise pour la livrer ensuite au bourreau. La tête du cadavre fut tranchée, les doigts qui servaient à bénir coupés, et tous ces hideux débris jetés dans le Tibre.

Les officiers de justice, nous apprend Loiseau, étaient dégradés publiquement. Il raconte le fait d’un conseiller clerc au Parlement, du nom de Pierre Ledet, lequel fut, par arrêt de 1528, exauctoré solennellement : sa robe rouge lui fut ôtée en présence de toutes les chambres, puis il fut renvoyé au juge d’église.

La condamnation à mort prononcée contre les dignitaires du royaume devait toujours être précédée de la dégradation. C’est pourquoi, au moment où le maréchal de Biron allait être exécuté, le chancelier lui ôta le cordon de l’ordre du Saint-Esprit. Il lui demanda en même temps son bâton de maréchal, à quoi Biron répondit qu’il n’en avait jamais porté.

La dégradation de noblesse se faisait dans le plus grand appareil.

Trente chevaliers sans reproche se réunissaient en conseil et appelaient devant eux le gentilhomme accusé de félonie. Un roi ou héraut d’armes portait contre lui l’accusation de trahison et foi-mentie, et si cette accusation n’était pas victorieusement repoussée, on procédait à la dégradation dans les formes suivantes : deux échafauds étaient dressés en public ; sur l’un se plaçaient les juges, entourés de hérauts et poursuivants d’armes. Sur l’autre se trouvait le condamné, armé de toutes pièces, ayant son écu planté sur un pieu devant lui, renversé et la pointe en haut. On le dépouillait alors successivement de toutes ses armes, en commençant par le heaume ; son écu était brisé en trois pièces avec un marteau. Le roi d’armes versait sur sa tête un bassin d’eau chaude et les prêtres chantaient les offices des morts pendant tout le temps que durait cette émouvante cérémonie. Lorsqu’elle était terminée, les juges, couverts d’habits de deuil, se rendaient à l’église où le dégradé était porté sur une civière. Après que l’assistance avait récité les prières des trépassés, le coupable était livré au juge royal et à l’exécution de la haute justice. D’autres fois on le laissait aller et survivre à son infamie. C’est ainsi que le capitaine Franget, gentilhomme gascon, qui avait lâchement rendu Fontarabie aux Espagnols, fut dégradé à Lyon en 1523, dans les formes que je viens de raconter, et qu’il fut ensuite rendu à la liberté.

Jousse nous apprend que, de son temps, l’usage de prononcer la dégradation était tombé en désuétude, parce qu’on avait admis qu’elle résultait du crime même. Le Code pénal de 1791 la fit revivre sous le titre de dégradation civique ; il en réglait ainsi l’exécution : « Le coupable qui aura été condamné à la peine de la dégradation civique sera conduit au milieu de la place publique où siège le tribunal criminel qui l’aura jugé. Le greffier du tribunal lui adressera ces mots à haute voix : votre pays vous a trouvé convaincu d’une action infâme. La loi et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen français. Le condamné sera ensuite mis au carcan... » La dégradation civique est encore une peine en vigueur. Elle ne donne plus lieu à une exécution solennelle et publique, et consiste uniquement en la privation de certains droits énumérés dans l’art. 34 du Code pénal.

Toutefois, d’après les lois militaires, aucune condamnation infamante ne peut être exécutée avant qu’il y ait eu une dégradation effective dans certaines formes, qu’il n’entre plus dans mon cadre d’énumérer. Je rappellerai seulement que, lorsqu’un membre de la Légion d’honneur est condamné à une peine infamante, le président du tribunal doit immédiatement prononcer contre lui la dégradation en ces termes : « Vous avez manqué à l’honneur, je déclare au nom de la Légion que vous avez cessé d’en être membre ».

Il. LE PILORI ET LE CARCAN

La peine du pilori a précédé celle du carcan, qui, adoptée en 1719, ne devait disparaître que dans ces derniers temps. Le pilori était un poteau ou pilier où l’on attachait habituellement les criminels en signe d’infamie. Ordinairement le pilori était placé dans un lieu fréquenté. À Paris, il était situé aux Halles : c’était une tour octogone, avec un rez-de-chaussée et un seul étage au-dessus. Le coupable était exposé par trois jours de marché consécutifs : chaque jour, de demi-heure en demi-heure, on lui faisait faire le tour du pilori, pour qu’il fût vu de la foule. Ce genre d’exposition différait pour certaines villes : ainsi à Orléans, où pour la première fois on fit usage du pilori, nous trouvons que ce pilori consistait dans une cage en bois, haute de six pieds, large de deux pieds et demi seulement, montée sur un pivot un peu élevé, dans laquelle le condamné était renfermé et forcé de se tenir debout. Le peuple avait le droit de faire tourner cette cage pour voir le patient de tous les côtés, le huer, lui cracher au visage et lui jeter des ordures.

Le carcan doit être plutôt considéré comme une adjonction au pilori que comme une peine nouvelle. C’était un cercle ou collier de fer avec lequel l’exécuteur de la haute justice attachait par le cou celui qui était convaincu de crimes ou délits. Le condamné était mené à pied, les deux mains attachées derrière la charrette de l’exécuteur, ou liées derrière le dos. Au lieu désigné pour l’exposition se trouvait un poteau auquel était attachée une longue chaîne, terminée par un collier de fer de trois doigts de largeur, ayant une charnière pour l’ouvrir. On faisait entrer le cou du patient dans ce collier, qu’ensuite on fermait avec un cadenas. Je dois dire que souvent on attachait un écriteau pour indiquer le crime du coupable.

Les cas pour lesquels on prononçait la condamnation au pilori étaient : la banqueroute, le faux, la bigamie, l’escroquerie, le proxénétisme, les friponneries au jeu, le vol des fruits des champs, le colportage des livres défendus, et enfin le blasphème. Sous François Ier et Henri II, ce crime était puni de six heures de carcan. Les cas qui entraînaient cette peine au Moyen Âge changèrent, et au moment où le carcan disparut de notre Code pénal, ce châtiment consistait à être attaché par le cou à un collier de fer appendu à un poteau sur la place publique, à y demeurer exposé aux regards du peuple durant une heure, et à avoir au-dessus de sa tête un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile et la cause de sa condamnation. Les condamnés à la réclusion et aux travaux forcés à perpétuité ou à temps devaient, avant de subir leur peine, être attachés au carcan.

Les nations étrangères qui employèrent ce châtiment sont assez nombreuses. En Perse, c’est une des punitions les plus communes. Toutefois le carcan y diffère de celui que nous avons employé en France : il est long d’environ trois pieds et composé de trois pièces de bois, dont l’une est plus courte que les autres, ce qui forme un triangle allongé. Celui qui le porte a le col pris au sommet du triangle, tandis que sa main est attachée à l’extrémité. Dans les colonies on mettait au cou des nègres qui avaient déserté, un grand carcan auquel était attachée horizontalement une longue barre de fer les empêchant de passer entre les arbres. Souvent ils devaient porter ce lourd fardeau pendant toute leur vie. Enfin, l’Espagne et la Toscane usent aussi fréquemment de cette peine.

III. L’AMENDE HONORABLE

Dans la longue et si triste liste des peines qui, dans les temps anciens, étaient infligées aux coupables, l’amende honorable occupait un des derniers degrés de l’échelle. Peut-être cette révoltante punition aurait dû occuper une place plus élevée, mais elle n’attaquait que le moral et l’amour-propre de l’individu, et en définitive, elle ne faisait souffrir en rien la partie matérielle de son être, que l’on appelle le corps. Aussi les historiens de cette époque n’ont-ils pas voulu en faire qu’un des moindres de ces supplices atroces qui venaient châtier le membre de la société révolté contre elle. J’ai dû envisager la question comme eux, en faisant remarquer toutefois que cette punition, subie en général par les condamnés d’un rang élevé, devait, quoique la moins cruelle physiquement, être la plus dure et la plus pénible à supporter. J’ajoute même que souvent elle fut la plus triste et la plus révoltante.

Peut-être est-il nécessaire ici de dire un mot du supplice infamant qui consistait à être traîné dans une charrette. Ordinairement cette peine n’était, comme la marque, par exemple, que l’accessoire ou le préliminaire d’une autre peine plus grave et plus sévère. Cependant, le fait seul d’être traîné par les rues de la ville dans une charrette était une punition infligée aux larrons et autres malfaiteurs. « En ce temps-là, était accoutumé que charrette était si vile que nul n’était dedans qui tout los et tout honneur n’eut perdu. Quand on ne voulait à aucun enlever honneur, si le faisait-on monter en une charrette. Charrette servait en ce temps-là de pilori ». Le fait seul d’être traîné dans une charrette emportait une peine infamante pour celui qui la subissait. Ceci ne peut être mis en doute. Nous trouvons en effet, dans le roman de Lancelot du Lac, que : « un chevalier fut dégradé, traîné dans une charrette à laquelle était attelé un cheval dont on avait coupé la queue et les oreilles. Il était accompagné d’un nain, revêtu d’une chemise sale et déchirée, les mains liées derrière le dos et son écu renversé. Son cheval de bataille suivait la charrette, et la populace lui jetait de la boue. »

Au Moyen Âge donc, c’est un fait, la charrette était regardée comme une voiture ignominieuse. Ceci ne nous explique-t-il pas comment existe encore aujourd’hui l’usage, si ancien déjà, de transporter le condamné à mort sur cette même charrette, de la prison au lieu du supplice ? Dans le Moyen Âge, nous ne rencontrons pas d’exemple de femmes qui aient eu à subir cette peine infamante. Dans le nouveau Coutumier général, nous voyons certaines coutumes qui veulent que les femmes qui auront dit des injures soient condamnées à porter une ou deux pierres suspendues à leur cou à travers toute la ville.

Nous ne devons pas clore ici la liste des peines infamantes appliquées aux coupables dans le seul but de faire souffrir l’amour-propre et le cœur, tout en épargnant la douleur physique. Nous voyons encore figurer au Moyen Âge la selle. Le comte Hugues est forcé de « se présenter à la porte du château de Richard, duc de Normandie, la selle sur le cou : il se laissa choir aux pieds de Richard, afin que celui-ci le chevauchât, s’il lui plaisait. » La félonie du vassal coupable était encore châtiée par d’autres punitions spéciales. En l’année 1423, des gentilshommes, amenés prisonniers à Paris, tenaient chacun en la main droite une épée nue, la pointe contre la poitrine, en signe de gens qui s’étaient rendus à la volonté du prince. Trancher les éperons sur du fumier était aussi un supplice infamant mentiom1é dans les établissements de saint Louis. D’après certaines coutumes, le mari qui se laissait battre par sa femme était contraint de parcourir la ville, monté sur un âne, la tête tournée vers la queue. Enfin, je dois également ici mentionner l’ancien usage qui consistait à trancher la nappe devant celui qui avait commis quelque acte de bassesse ou de lâcheté. La Chronique du Moyen Âge cite un exemple remarquable de cet usage sous Charles VI. Le roi de France avait admis à sa table Guillaume du Hainaut. Tout à coup un héraut d’armes se présenta devant ce seigneur et trancha la nappe, lui disant qu’un prince qui ne portait pas d’armes était indigne de manger à la table du roi. Guillaume surpris répondit qu’il portait le heaume, la lance et l’écu comme les autres chevaliers.

— Mon, sire, cela ne se peut, reprit le plus vieux des hérauts, vous savez que votre grand-oncle a été tué par les Frisons, et que sa mort est restée impunie. Certes, si vous possédiez des armes, il y a longtemps qu’elle serait vengée. Nous savons comment cette leçon sanglante profita à Guillaume, qui vengea l’outrage de sa famille, et reconquit l’honneur perdu ou au moins compromis par cette punition publique et infamante.

IV. LA FLAGELLATION

La flagellation est un supplice à la fois des plus cruels et des plus humiliants. Les instruments dont on s’est servi ont varié suivant les lieux et les temps. C’est tantôt un fouet, armé de plusieurs lanières de cuir ou de chaînes de fer, tantôt une poignée de verges, souvent un lourd bâton qui brise les os en déchirant la chair.

On peut dire que l’usage de la flagellation est universel. On a fouetté et l’on fouette encore en Égypte, en Perse, dans l’Inde, en Chine, à Rome, de Madrid à Moscou, de Londres a Constantinople.

Ce supplice n’a pas été inventé seulement pour châtier le crime. On s’en est encore servi pour marquer l’autorité du maître sur l’esclave. Il a pour emblèmes les faisceaux du licteur et le sceptre du despote. L’ilote est fustigé par le spartiate, le nègre par le planteur, l’écolier par le pédagogue. Le père même bat son enfant, et Clotaire Ier, poursuivant son fils Chramne, l’atteint dans une cabane, le fait étendre tout nu sur un banc et fouetter jusqu’à ce que mort s’ensuive.

L’histoire du fouet est des plus variées, des plus riches en documents. Je me bornerai à reproduire les plus intéressants d’entre eux. J’y trouve que le coupable condamné à la flagellation était étendu tout nu sur un tréteau, les mains liées à un tourniquet et les pieds à un pieu. Tandis que ses membres étaient ainsi allongés et raidis d’une façon si cruelle, l’exécuteur, à grands coups d’étrivières, de courroies doubles et triples, le déchirait impitoyablement. Il ne le quittait pas même lorsque le sang jaillissait de toutes parts. Souvent on laissait les blessures se fermer et quelques jours après on frappait sur ces plaies saignantes et purulentes.

Au temps où l’Église ordonnait des peines publiques, le pénitent était souvent fouetté jusqu’au pied des autels. Raymond VI, comte de Toulouse, reçut publiquement les verges à la porte de l’Église de Saint-Gilles, à Valence, pour crime d’hérésie. Milon, légat du pape, qui avait prononcé la sentence, l’exécuta lui-même. Louis VIII, fils de Philippe-Auguste, pour avoir, malgré l’Église, continué à prétendre à la couronne d’Angleterre, dut se présenter nu-pieds, en chemise, à la porte de l’église Notre-Dame de Paris, avec des verges, pour être fouetté par les chanoines. Enfin les cardinaux Duperron et d’Ossat, ambassadeurs d’Henri IV à Rome, reçurent publiquement du pape Clément VIII les coups de verges destinés au monarque, pour le châtiment et l’absolution de son hérésie.

Dans l’ancienne jurisprudence française, la peine du fouet était publique, ou s’exécutait dans l’intérieur de la prison. Pour la flagellation publique, le patient, nu jusqu’à la ceinture, attaché au cul de la charrette, était traîné au carcan sur chaque place publique, où le cortège s’arrêtait. Il recevait, par la main de l’exécuteur armé d’une poignée de verges, la quantité de coups marquée par l’arrêt. L’autre peine s’appliquait dans la prison par les mains du questionnaire ou du geôlier, le plus souvent sur la demande des parents, aux enfants qui n’avaient pas encore atteint l’âge de puberté. On verra, dans le chapitre consacré à l’histoire du bourreau en France, que la peine du fouet était aussi appliquée aux femmes. Dans l’intérêt de la décence publique, l’exécution avait lieu par les mains d’une femme.

Le fouet était aussi appliqué aux vagabonds, batteurs de pavé, cagnairdiers, comme on les appelait autrefois. « De tant qu’en ma grande jeunesse, dit Pasquier, dans ses recherches sur la France, ces fainéants avaient accoustmné, au temps d’été, de se venir loger sous les ponts de Paris, garçons et filles pêlemêle. Dieu sait quel ménage ils faisaient ensemble. Tant qu’il me souvient qu’autrefois par cri public émané du prévôt de Paris, il leur fut défendu, sous peine de fouet, de plus y hanter : et comme quelques-uns y furent désobéissants, j’en vis fouetter pour un coup plus d’une douzaine sous les mêmes ponts, depuis lequel temps ils en oublièrent le chemin. Ce lieu était appelé le Caignard et ceux qui le fréquentaient Caignardiers, comme si on les eut voulus nommer canardières, parce que, tout ainsi que les canards, ils vouaient leur demeure à l’eau. » Au XVIIe et au XVIIIe siècle, on fouettait aussi dans les carrefours les filles de mauvaise vie.

Parmi les applications les plus détestables de la peine du fouet, nous devons signaler celle qui en a été faite aux enfants et aux soldats. « C’est une vraie geôle de jeunesse captive, s’écrie éloquemment Montaigne dans ses Essais. On la rend débauchée, l’en punissant avant qu’elle le soit. Arrivez-y sur le point de leur office, vous n’oyez que cris et d’enfants suppliciés et de maîtres enivrés en leur colère. Quelle manière pour éveiller l’appétit envers leur leçon, à ces tendres âmes et craintive, de les y guider d’une trogne effroyable, les mains années de fouets ! Inique et pernicieuse forme, joint ce que Quintilien en a très bien remarqué, que cette impérieuse autorité tire des suites périlleuses, nommément à notre façon de châtiment. Combien leurs classes seraient plus décemment jonchées de fleurs et de feuillets que de tronçons cl » osiers sanglants ! »

Voltaire, dont l’indignation contre les coups de bâtons s’expliquerait, d’ailleurs, suffisamment par les événements de sa jeunesse, trouve aussi contre ce châtiment appliqué aux enfants les paroles les plus vives. Mais il entre dans des détails trop circonstanciés pour qu’il me soit permis de les reproduire. Il faut le dire, cependant, nos mœurs et nos lois ont fait de grands progrès sur ce point, et à part quelques faits aussi rares qu’odieux, il est logique d’affirmer que la jeunesse de nos jours est à l’abri de la violence des hommes auxquels est confiée son éducation. On a fini par comprendre que les châtiments moraux avaient plus d’empire que la férule sur ces jeunes âmes, ouvertes aux conseils, susceptibles de tous les sentiments généreux, et que le système des verges pouvait être bon pour dresser des sujets en Chine, mais non pour former des citoyens dans un État libre.

Enfin, le gouvernement provisoire de 1848 a rayé du Code pénal maritime, la bouline et les coups de corde, derniers vestiges d’une législation inepte et barbare, en déclarant que le châtiment corporel dégrade l’homme. L’empire du bâton n’a plus de refuge qu’au bagne.

Mais l’exemple de la France en cette matière est loin d’avoir été suivi par les autres législateurs de l’Europe. À part la diète suédoise, j e crois, qui a aboli la peine du fouet en 1860, et le pacha d’Égypte, qui vient de supprimer la bastonnade pour ses marins et ses soldats, on peut dire que la flagellation est encore en grand honneur sur la terre.

Si l’empereur Nicolas a aboli le knout, c’est pour le remplacer par un instrument formé de longues lanières de cuir qui déchirent la chair et la mettent en lambeaux, et par les verges dont l’application pour certains crimes militaires est souvent suivie de mort.

En Autriche, dans le code de 1853, on lit, aux articles 17 et 20, que la peine de la prison peut être aggravée de coups de verges et de bâton, à la discrétion du juge, jusqu’à cinquante. Les Hongrois, au nombre de leurs anciennes franchises, réclament le droit de pouvoir en donner jusqu’à cent.

L’Angleterre elle-même, dans la session de 1861, a maintenu la peine du fouet pour les armées de terre et de mer, à la majorité de 144 voix contre 39.

Que penser d’une nation dont les législateurs croient encore que la discipline des armées ne peut s’obtenir que par une crainte servile ? — Que sont des soldats qui ne remplissent leur devoir que sous la menace du fouet ?

Les vertus militaires, le sentiment exalté de l’honneur, la dignité de l’homme libre, voilà ce qui fait la gloire de nos armées et peut-être leur force irrésistible.

V. LES MUTILATIONS

Il n’y a pas une partie du corps humain qui n’ait pas été l’objet d’un supplice particulier. La main du bourreau, qui semble avoir été à la recherche du point le plus douloureux, a fouillé jusque dans les entrailles du patient. Les yeux, la bouche, la langue, les oreilles, les dents, les bras, les mains, les pieds, le cœur ont été autant de sources de souffrance successivement épuisées par le fer et le feu.

L’aveuglement, en usage surtout sous les rois des deux premières races, était appliqué par les princes aux personnages considérables dont ils redoutaient les attaques, mais qu’ils n’osaient point faire périr. Louis le Débonnaire, en 814, fit aveugler Tulle, l’amant de sa sœur. Le même supplice fut aussi appliqué à Bernard, Roi d’Italie, petit-fils de Charlemagne, et le parlement de Senlis, en 873, ordonna que le fils révolté de Charles le Chauve, Carloman, serait privé de la vue.

Un bassin ardent, un fer rouge qu’on passait devant les yeux, jusqu’à ce qu’ils fussent cuits, comme dit Joinville, une pointe d’acier que l’on plongeait au centre de l’organe et l’arrachement hors de l’orbite était les instruments et les moyens employés par la vengeance et la justice qui se confondent dans ces siècles barbares.

La langue a aussi de tout temps été l’objet de l’attention des législateurs. Louis IX, l’un des plus sages et des plus justes de nos rois, ordonna que les blasphémateurs soient marqués au front et qu’ils aient les lèvres brûlées et la langue percée avec un fer rouge. Il avait inventé pour ce supplice un fer rond que le bourreau appliquait tout rouge sur les lèvres du patient attaché à une échelle. Je dois dire que le pape blâma ce roi trop zélé pour la défense de Dieu sur la terre. Le père du peuple, Louis XII, faisait couper la langue entièrement à qui blasphémait huit fois par récidive, et Louis XIV, en vue du bien de l’État sans doute, renouvela cette ordonnance. Le zèle de François Ier pour le triomphe de la religion catholique lui fit trouver des supplices nouveaux qu’il appliquait dans les persécutions contre les protestants. Parmi les hérétiques brûlés vifs, le 21 janvier 1535, en présence de ce prince, on remarque un nommé Antoine Poile qui eut la langue percée et attachée à la joue avec une cheville de fer. Les anciens criminalistes nous apprennent que c’était ordinairement devant la porte de l’église qu’avait lieu le supplice, et, suivant l’arrêt, le bourreau se servait d’un couteau ou d’un fer aigu et rougi.

L’essorillement, c’est-à-dire l’amputation de l’oreille, a été fort en usage dans les premiers siècles de notre histoire. C’était le châtiment du serf qui mécontentait son maître. Deux ordonnances, l’un du mois de mars 1498, et l’autre du 24 juillet 1534, parlent de ce genre de supplice qui se trouve aussi établi dans les Coutumes d’Anjou, art. 148, de Loudunois, chapitre XXXIX, art. 2, de la Marche et plusieurs autres encore. Sauvai nous raconte dans le passage suivant la manière d’exécuter l’essorillement à Paris : « À un serviteur larron ou coupeur de bourses, on lui coupait l’oreille pour la première fois, et pour la seconde, l’autre, après quoi la mort suivait la troisième. Quand le premier vol était considérable, on leur coupait l’oreille gauche, d’autant qu’il y a en icelle une veine qui répond aux parties naturelles, laquelle étant coupée, rend l’homme incapable de pouvoir engendrer, afin que telle race de gens ne laisse au monde une engeance méchante et vicieuse, dont il n’y a que trop. À Paris, en ce petit carrefour que l’on voit entre le bout du pont Notre-Dame, Saint-Jacques-la-Boucherie et la Grève, où jadis il y avait une échelle comme celle du Temple, il y avait une place nommée le carrefour Guigne-Oreille, à cause de cette exécution, et en langage corrompu, Guillori, par le vulgaire. »

Les dents elles-mêmes n’ont pas été à l’abri de l’atteinte du bourreau. Sans parler de la Pologne, où anciennement on attachait les dents à quiconque était convaincu d’avoir mangé de la viande en carême, on les arrachait aussi en France aux Juifs pour avoir leur argent, et Louis XI, après le supplice de Jacques d’Armagnac, comte de Nemours, ordonna que ses enfants fussent conduits à la Bastille, dans les cachots faits en forme de hotte, et qu’on leur arrachât toutes les dents, à plusieurs intervalles.

L’Amputation du poing est, de toutes les mutilations, celle qui a résisté le plus longtemps aux progrès de la civilisation. Le code de 1791, art. 4, portait : « Quiconque aura été condamné à mort pour crime d’assassinat, d’incendie ou de poison, sera conduit au lieu de l’exécution, revêtu d’une chemise rouge. Le parricide aura la tête et le visage voilés d’une étoffe noire. Il ne sera découvert qu’au moment de l’exécution. » Le Code de 1810, revenant en arrière, ajouta que le parricide, ainsi que cela avait lieu sous l’ancienne législation, aurait le poing coupé. Ce ne fut qu’en 1832 que cette barbarie inutile, indigne d’un peuple civilisé, fut supprimée. L’article 13 révisé porte : « Le coupable, condamné à mort pour parricide, sera conduit sur le lieu de l’exécution., en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d’un voile noir. Il sera exposé sur l’échafaud, pendant qu’un huissier fera au peuple lecture de l’arrêt de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort. »

Voilà sans doute un progrès. N’y a-t-il pas cependant encore, dans la formalité si longue de la lecture de la sentence., un reste de barbarie, une aggravation de supplice, un outrage à l’humanité ?

Quoi qu’il en soit, à la difficulté avec laquelle ce châtiment a disparu de nos lois, il est facile de juger quelles profondes racines son institution avait dans nos mœurs. Les murales historiques ou judiciaires fourmillent d’exemples de la mutilation du poing. En 1349, le 24 mars, Geoffroy de Saint-Dizier eut le point coupé pour avoir maltraité un sergent du roi. Jean Leclerc, en 1525, est condamné pour avoir renversé des statues de saints : on lui tenaille les bras, on lui coupe le poing, on lui arrache le nez, on le fait consumer lentement sur un bûcher. Barrière, qui avait tenté d’assassiner Henri IV, eut le point coupé, tenant le couteau avec lequel il avait eu le projet d’exécuter son crime. Triste et douloureuse énumération qu’il serait malheureuse ment facile de poursuivre longtemps.

Je dirai en peu de mots la manière dont s’exécutait cette peine. Le patient agenouillé étendait sa main à plat sur un billot haut d’un pied environ, et, d’un coup de hachette ou de couperet, le bourreau lui faisait sauter la main. Le moignon était aussitôt renfermé dans un sac plein de son et fortement lié afin d’arrêter l’hémorragie. Sous l’empire du code de 1810, cette mutilation se faisait à l’aide d’un couperet, sur l’échafaud même où était dressée la guillotine.

Il y a trente ans à peine qu’on donnât encore ce spectacle sur nos places publiques !

Nous touchons enfin au terme des supplices par mutilation et le dernier qu’il me reste à enregistrer, l’Amputation des pieds, ne fut guère en honneur, mieux vaudrait dire en horreur, que sous les premiers rois de France. Le plus ancien exemple que nous ayons retrouvé de ce genre de mutilation fut donné par Frédégonde, qui fit couper un pied et une main au prêtre qu’elle avait envoyé pour assassiner Brunehaut et qui n’avait pas réussi. Il était encore assez ordinaire à la même époque de punir de ce supplice les serfs, pour des fautes légères, et dans les guerres privées que se livraient les seigneurs du XIe siècle, il arrivait souvent que les captifs eussent les yeux arrachés et les pieds coupés. Ainsi firent Enguerrand Ier, seigneur de Coucy, et le comte de Namur dans leur querelle bien connue. On trouve enfin, dans les établissements de saint Louis, que la peine du second larcin était d’avoir le pied coupé.

Si l’on veut porter un jugement sur ce genre de supplice que je viens de décrire et de raconter, il faudra dire que rien n’égalait sa barbarie, si ce n’est son absurdité.

Six siècles d’expérience sur le sol de notre France, depuis les ordonnances de 1272 jusqu’au code de 1832, ont démontré que le résultat espéré de la mutilation, c’est-à-dire l’amélioration du coupable par le désir d’effacer la marque indélébile de son infamie, est une chimère aussi vaine que dangereuse... dangereuse sans doute, car la mutilation ne rejetait pas seulement de la société le coupable en le signalant au mépris public, elle le mettait encore hors de l’humanité. Marqué d’un signe indélébile, celui qui n’était peut-être qu’égaré devenait un monstre dont la responsabilité diminuait avec les organes d’activité dont on l’avait privé. La société pouvait-elle commander de marcher à celui qu’elle venait de rendre impotent ? Aussi cruelle qu’injuste pouvait-elle exiger le travail de celui qu’elle avait privé de ses bras ou de ses yeux ?

Avant de terminer ce chapitre, je crois devoir dire quelques mots de la Marque, qui peut presque, par le caractère ineffaçable qu’elle imprimait au condamné, se confondre avec les mutilations.

La marque, peine très ancienne, connue des Romains, consistait à marquer le coupable d’un signe indélébile. Jusqu’à l’empereur Constantin, la marque se plaçait sur la figure. Ce prince ordonna de l’imprimer sur la main ou sur la jambe, afin que la face de l’homme, qui est l’image de la beauté céleste, ne soit pas déshonorée. Autrefois, en France., on marquait le coupable d’une fleur de lis sur une partie de son corps. Dans la suite on l’a marqué d’un V sur l’épaule s’il avait été condamné pour vol, ou des lettres GAL quand il avait été condamné aux galères. Plus tard encore on y substitua les lettres TF (travaux forcés). Sur la place publique, le coupable, les épaules nues, recevait un instant sur la peau un fer que le bourreau avait fait rougir. Peut-être est-ce à cette fatale et éternelle empreinte qu’il faut attribuer en partie les maux causés à la société par les forçats libérés. En infligeant à un condamné une marque éternelle, on bannit de son cœur l’espoir de rentrer dans la société et d’y figurer comme citoyen après avoir expié ses fautes. Cette marque insultante, qui le séparait à jamais de ses semblables dont il devenait l’ennemi forcé, a été abolie par la loi du 28 avril 1832.

VI. SUPPLICES SUIVIS DE MORT

La peine de mort fut en usage sous toutes les législations et chez tous les peuples du monde. Elle dut être, malheureusement, pendant un temps trop long, accompagnée de tortures atroces. Le droit de punir est une nécessité attachée à l’ordre social. C’est un droit incontestable en effet et incontesté que celui qui appartient à toute association humaine de veiller à sa conservation, et conséquemment d’instituer des peines contre tout délit qui tendrait à la dissoudre ou à la troubler. C’est un devoir de l’association en corps de protéger la vie, l’honneur et la propriété de chacun de ses membres contre toute violente atteinte, car c’est pour obtenir cette protection individuelle que l’association s’est établie et s’est maintenue. Aussi, partout où il se forma des réunions de plusieurs familles, il ne tarda pas à s’introduire des peines qui durent varier, selon que les intérêts de l’association se modifièrent, ou suivant que la civilisation fit des progrès.

C’est d’après cette loi naturelle et obligatoire qu’une longue suite de siècles s’est écoulée sans qu’en France ni ailleurs il se soit élevé de doutes sur la légitimité de la peine de mort. Tout en en déplorant la nécessité, les écrivains les plus philanthropes se bornaient à demander qu’elle fût resserrée dans ses plus étroites limites. Quelques-uns avaient exprimé le vœu si humain qu’en l’appliquant on l’exemptât au moins de toutes les tortures qui l’aggravaient. Enfin tous les publicistes considéraient avec douleur, mais sans hésitation aucune, la peine de mort comme un châtiment nécessaire.

Telles étaient les opinions et les habitudes de nos sociétés européennes, lorsqu’au siècle dernier, un savant italien, Beccaria, fit paraître un ouvrage dans lequel il s’élevait contre la peine de mort. Cette opinion devait, quelques années après, être soutenue par le jurisconsulte anglais Bentham et trouver par là même de nombreux partisans parmi ceux auxquels répugne si naturellement l’effusion du sang. L’époque où s’agitait cet important débat semblait favorable aussi à l’innovation proposée : les esprits disposés en France à de nombreuses réformes ne pouvaient manquer, sinon d’accueillir celle-ci, au moins de l’examiner avec soin et attention. Elle devint, dans l’Assemblée constituante, et sur le rapport de Michel Lepelletier de Saint-Fargeau, l’objet d’une sérieuse et savante discussion. Malgré l’unanimité des membres composant les deux comités de constitution et de législation criminelle, l’Assemblée se borna à restreindre les cas où la peine capitale pouvait s’appliquer, et à écarter ce qu’elle offrait de plus barbare dans les divers modes d’exécution, que je me propose de passer en revue dans les pages suivantes. La question devait se reproduire sous la Convention nationale, et cette fois ce fut sans beaucoup d’efforts que l’abolition de la peine de mort fut admise en principe, mais avec ajournement jusqu’à la paix générale, terme toujours reculé et auquel on n’était pas encore parvenu quand, sous l’Empire et en 1810, fut rédigé le nouveau Code pénal des Français. Celui-ci, de même que la loi émané de l’Assemblée constituante, admet ou maintient la peine de mort dans plusieurs cas déterminés.

Ce rétablissement, par la volonté souveraine, de la peine de mort ne pouvait ni prescrire le silence aux écrivains ni les empêcher par leurs écrits d’arriver au perfectionnement de la législation, sur le point le plus important des institutions humaines. Lors de la Révolution de 1848, après l’ouvrage de M. Charles Lucas, et les pages si éloquentes de notre grand poète Victor Hugo, la question de la peine de mort fut encore soumise à la Chambre. Un nouveau pas fut fait, car l’abolition de la peine de mort, en matière politique, fut votée à une grande majorité.