Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

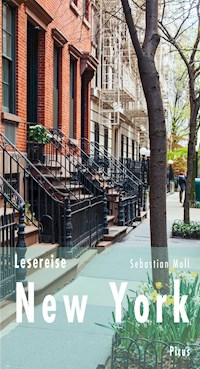

- Herausgeber: Picus Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Picus Lesereisen

- Sprache: Deutsch

New York erfindet sich immer wieder neu: Nach dem Anschlag von 9/11 ist dies zuletzt geglückt und New York ist als glitzernde Sehnsuchtsmetropole wiederauferstanden. Die Krisen der Pandemie und der BLM-Bewegung zwingen die Stadt ein weiteres Mal, sich infrage zu stellen und sich für einen Weg zu entscheiden. Sebastian Moll, seit vielen Jahren Wahl-New-Yorker, erlebt die Stadt durch die Augen ihrer Bewohner: Er besucht einen Broadway-Star in Washington Heights, Straßenkünstler in Harlem, begibt sich nach Chinatown und Staten Island zu Nachkommen von irischen und italienischen Immigranten und zu den Schwimmern von Brighton Beach. Er beobachtet die florierende Technologie-Branche in der Stadt, besucht Ground Zero zum zwanzigjährigen Gedenktag und beschreibt den Kampf um eine grüne Verkehrswende.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 143

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Sebastian Moll

Lesereise New York

Stories aus einer Stadtim Umbruch

Picus Verlag Wien

Copyright © 2022 Picus Verlag Ges.m.b.H., Wien

Friedrich-Schmidt-Platz 4/7, 1080 Wien

2., umfassend überarbeitete Auflage 2025

Alle Rechte vorbehalten

Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien

Umschlagabbildung: © cdrin / Shutterstock

ISBN 978-3-7117-1114-4

eISBN 978-3-7117-5477-6

Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter www.picus.at

Inhalt

New York im Zeitalter Donald Trumps

Das liberale New York auf dem Prüfstand

Die Wiederkehr des Unterdrückten

Wie New York in der Pandemie seine Wildheit zurückgewann

Zwei Farben Schwarz

Von der afrikanischen Diaspora in Harlem

Ihr Leben ist hier

Begegnung mit den letzten deutschen Juden von Washington Heights

Kochen als Widerstand

Bei der Familie Saavedra in der South Bronx finden Migranten Unterstützung und das beste mexikanische Essen der Stadt

Borscht-Belt-Renaissance

Tausende jüdischer Familien genossen einst am Rande der Catskills nördlich von New York ihre Sommer. Nach Jahrzehnten des Verfalls wird die Region wiederentdeckt

Silicon Alley

Wie New York sich von einer Finanz- in eine Technologiestadt verwandelt hat

Auszeit vom Schmerz

Einmal im Monat treffen sich Holocaust-Überlebende im »Club 2600«. Für ein paar Stunden sind sie dann nicht allein

Im Flow

Fahrradkrieg und Fahrradkultur auf den Straßen von New York

On the Waterfront

Wie New York seine Ufer wiederentdeckt hat

In Grimaldos Reich

Die heilenden Wasser von Brighton Beach

Der Autor

New York im Zeitalter Donald Trumps

Das liberale New York auf dem Prüfstand

Der Wahltag des Jahres 2024 war ein ungewöhnlich schöner Novembertag, es war mild im Central Park, die Radfahrer und Jogger waren in Legionen unterwegs und die Vögel, die es gar nicht eilig hatten, nach Florida zu kommen, zwitscherten heiter durch den Nachmittag. Es war, als demonstrierte die Natur ihre völlige Gleichgültigkeit gegenüber der Tatsache, dass dies ein Schicksalstag für New York und für das ganze Land sein würde.

In den Wochen zuvor war viel davon die Rede gewesen, dass Afroamerikaner, insbesondere junge Männer, zu einem überraschend großen Anteil Sympathien für Donald Trump hegten, befeuert nicht zuletzt von Rap-Ikonen wie Kanye West. Der Anti-Establishment Gestus von Trump, so spekulierten die Demoskopen, imponiere den jungen Männern, von wohlmeinenden Linken hätten sie ohnehin die Nase voll. Und Kamala Harris beeindruckte sie überhaupt nicht, auch wenn sie Afroamerikanerin ist.

Ich konnte das zunächst nicht glauben, Afroamerikaner wählen spätestens seit den sechziger Jahren solide demokratisch, so solide, dass vor Trump die Republikanische Partei eigentlich aufgegeben hatte, sie überhaupt zu umgarnen. So machte ich mich am Wahltag auf den Weg, um die Wahllokale von Harlem abzuklappern und mit den Menschen zu sprechen, ob das stimmte, ob es wirklich Afroamerikaner gab, die auf die Scharlatanerie von Trump hereinfallen.

Es schien mir mehr als unwahrscheinlich, gerade in Harlem, mit seiner langen liberalen politischen Tradition. Am »Speakers' Corner«, der Ecke Lenox Avenue und 135th, wetterten Politiker und politische Aktivisten schon in den 1920er Jahren gegen Rassendiskriminierung und soziale Ungerechtigkeit. Der schwarze Nationalist Marcus Garvey hatte hier ebenso gesprochen, wie der Reformator W. E. B. Du Bois. Malcolm X predigte hier in den sechziger Jahren Black Power, während Adam Clayton Powell darum warb, als erster schwarzer New Yorker in den Senat gewählt zu werden – für die Demokratische Partei, versteht sich.

Martin Luther King hatte in der Riverside Church in Harlem eine seiner berühmtesten Reden gehalten, in der er zum Widerstand gegen den Vietnamkrieg aufrief. Die Harlemer Unruhen von 1964 waren ein Fanal für schwarzen Protest gegen Polizeigewalt im ganzen Land, der auch 2020 im Zug der Black-Lives-Matter-Bewegung wieder entflammte. Der demokratische Präsident Bill Clinton eröffnete nach seiner Amtszeit an der 125th Street in Harlem sein Büro und wurde, ob seiner Sympathien für die schwarze Wählerschaft, als »der erste schwarze Präsident« gefeiert. Und in der Nacht, in der Obama gewählt wurde, stieg in Harlem die größte Straßenparty der gesamten USA.

So war ich trotz der Umfragen und Medienberichte nicht auf das gefasst, was ich an jenem Nachmittag erleben würde. Als ich an der Lenox Avenue zwei junge Männer in lässiger Rapper-Klamotte ansprach, die gerade aus einem Wahllokal kamen, konnte ich mir nicht vorstellen, dass sie Sympathien für Donald Trump hegen würden. Doch ich täuschte mich. »Wir brauchen jemanden, der uns beschützt«, bekam ich zu hören, Kamala Harris werde niemals jemandem wie Putin die Stirn bieten können. Zudem habe Harris noch nie etwas geleistet, wurde die Trump'sche Propaganda nachgebetet. Und dass Trump ein Rassist sei, wurde als linke Propaganda abgetan.

Ich hatte noch eine ganze Reihe weiterer solcher ernüchternder Gespräche an jenem Nachmittag. Eine Krankenschwester, die glaubte, nur Trump würde sich um die kleinen Leute kümmern. Eine Studentin, die meinte, Harris sei dumm und inkompetent. Und eine Lehrerin, die meinte, die Identitätspolitik der Demokraten, besonders der Transgender-Aktivismus, sei zu weit gegangen.

So hatte ich bereits auf dem Nachhauseweg ein ungutes Gefühl, was die Nacht bringen würde. Wenn Afroamerikaner in Harlem schon nicht mehr eine schwarze Kandidatin unterstützten, wer würde es dann tun? Und natürlich bewahrheiteten sich die unguten Ahnungen.

Der gebürtige New Yorker Trump gewann die Wahl, das war zwar ein Schock, doch man hatte vorausgesehen, dass es eng wird, und die Aussicht auf einen Sieg von Kamala Harris hatte von vornherein mehr auf Hoffnung denn auf Daten beruht. Was den New Yorker, der sich in der solidesten linksliberalen Bastion des Landes wähnte, viel mehr verstörte, war, dass Trump ausgerechnet in dieser Stadt so große Gewinne verbuchen konnte.

Insgesamt wählten dreißig Prozent der New Yorker Trump, das waren mehr republikanische Stimmen als bei jeder Wahl seit 1988. Im Vergleich zu 2020 gewann Trump fünfundneunzigtausend Stimmen hinzu, die Demokraten verloren mit Kamala Harris eine halbe Million. Den größten Zuwachs bekam Trump unter Afroamerikanern und Hispanics, mit knapp fünfzig Prozent mehr Stimmen.

Das Ergebnis war in jeder Hinsicht deprimierend. Als ich am nächsten Morgen durch die Straßen der Stadt lief, spürte ich wieder jene Schwere auf den Schultern, die während der gesamten ersten Amtszeit Trumps auf uns allen gelastet hatte und die man beinahe vergessen hatte. Die Tatsache, dass so viele New Yorker Trump gewählt hatten, machte die Dinge noch einmal deutlich schlimmer.

Das Verzagen an Amerika war angesichts der Wiederwahl von Trump ohnehin präsent. Aber man hatte sich ja immer damit getröstet, dass das Leute aus anderen kulturellen Kreisen in anderen Teilen des Landes sind und bei einer Wahlbeteiligung unter fünfzig Prozent ohnehin nur eine Minderheit. New Yorker, da konnte man sich sicher wähnen, sind anders. New Yorker sind liberal, pluralistisch, weltoffen, kritisch und zutiefst demokratisch eingestellt.

Doch nun stand die Frage im Raum, ob das tatsächlich noch immer so ist. Zwei Tage nach der Wahl führte ich ein Gespräch mit einer befreundeten Transperson, die vor zehn Jahren aus Indiana nach New York gezogen war, weil sie gehofft hatte, dass sie hier frei sein kann, ohne verurteilt, diskriminiert und belästigt zu werden. New York war für sie, wie für so viele in den USA, ein Zufluchtsort, ein Ort für alle, die anders sind, die anderswo marginalisiert werden. »Doch jetzt bekomme ich das Gefühl, dass nicht einmal New York sicher ist«, sagte sie.

Hatte man sich in den letzten Jahren, ja vielleicht sein ganzes Leben lang, getäuscht, in einer liberalen Bastion zu leben, an einem Ort, an dem freie Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung verbrieftes Recht ist? Einer Stadt, die sich noch unter der ersten Trump-Regierung als eine der ersten zur Zufluchtsstadt erklärt hatte und undokumentierten Einwanderern Schutz vor Trumps Deportationstruppen versprochen hatte? Einer Stadt, in der noch 2020, nach der Ermordung von George Floyd in Minnesota durch einen Polizisten, wochenlang gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert wurde, und zwar von einer breiten Koalition aus allen Schichten und ethnischen Herkünften? Einer Stadt, die nach dem Wahlsieg von Biden gegen Trump im Jahr 2020 eine rauschende Straßenparty in allen Stadtteilen gefeiert hatte?

Die ursprüngliche Lähmung New Yorks nach dem Amtsantritt von Trump schien den Eindruck zu bestätigen. Die Stadt wirkte apathisch angesichts des Flächenbombardements des politischen Raumes mit skandalösen Exekutivanordnungen durch Washington. Es dauerte bis März, bis sich in New York so etwas wie Widerstand gegen Trump formieren sollte.

Stein des Anstoßes für die New Yorker war, dass ihr Bürgermeister, Eric Adams, auf den man als schwarzen Mann der Arbeiterschicht große Hoffnungen gesetzt hatte, sich widerlich an Trump heranwanzte. Trump hatte ihm großzügig Amnestie in dem Korruptionsprozess gegen ihn gewährt, was Adams Trump im Gegenzug angeboten hatte, war nicht klar. Man munkelte jedoch, Adams habe Trump versprochen, dass New York den Status als »Zufluchtsstadt« für Flüchtlinge und Asylbewerber aufgibt und das Stadttor für Trumps Deportationstruppen öffnet. Die Flut an Asylbewerbern, die seit 2022 in die Stadt strömten, hatte Adams ohnehin überfordert und genervt. Er konnte es kaum erwarten, die Notunterkünfte und Zeltstädte wieder zu schließen.

Zum Frühjahr und Sommer 2025 hin erwachte dann langsam das politische New York. Beinahe jedes Wochenende marschierte eine Kundgebung gegen Trumps zunehmend autoritäre Politik die Fifth Avenue hinunter. Die Grausamkeit der gesetzlosen Abschiebungen in lateinamerikanische Gulags rüttelte die Einwandererstadt endgültig auf. New York wuchs langsam wieder in seine Rolle als Widerstandszentrum hinein, die es praktisch seit seiner Gründung innehat.

So protestierten schon 1657 Siedler im damals noch holländischen New Amsterdam gegen die Vertreibung einer Gemeinde von Quäkern im damaligen Ort Vlessing, der heute als Flushing, ein Stadtteil von Queens, bekannt ist. Es war eine frühe Kundgebung für demokratische Rechte, in diesem Fall des Rechts auf freie Religionsausübung.

Die Geschichte des politischen Aktivismus in der Stadt ist reichhaltig. Im 19. Jahrhundert wurde gegen Sklaverei und für die Rechte von Einwanderern demonstriert, die damals vorwiegend aus Deutschland und Irland, später auch aus Italien kamen. Es gab Demonstrationen gegen die Ausbeutung von Arbeitern während der Industrialisierung, am prominentesten war der Aufstand der Näherinnen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die gegen ihre miserablen Arbeitsbedingungen protestierten.

Zur gleichen Zeit fanden Demonstrationen für das Frauenwahlrecht und gegen die Prohibition statt sowie ein Aufstand der chinesischen Wäscher gegen Einwanderungsbeschränkungen. In den sechziger und siebziger Jahren wurde für Homosexuellen- und Transrechte gekämpft, der Stonewall-Aufstand an der Christopher Street gilt als Beginn des globalen Kampfes um Schwulenrechte. Die Rassenunruhen in Harlem von 1964 waren ein Fanal für ähnliche Aufstände gegen Unterdrückung und Polizeigewalt im ganzen Land. Zuletzt ging die globale Anti-Kapitalismus-Bewegung Occupy Wall Street vom Zuccotti Park im New Yorker Finanzdistrikt aus.

Das alles scheint das Bild einer Stadt zu zeichnen, die politisch und sozial stets nach vorne gedrängt hat – in Richtung der immer vollständigeren Verwirklichung der amerikanischen Ideale von Gleichheit und Freiheit. Aber die Proteste entzündeten sich auch immer an ihren Gegenbewegungen. Der Kampf um Einwanderungsrechte im 19. Jahrhundert wendete sich gegen Einwanderungsgegner und Nativisten. Der Kampf gegen Rassismus im 19. Jahrhundert entzündete sich an Ausschreitungen gegen Afroamerikaner, die den Zorn all derer auf sich zogen, die ihretwegen in den Bürgerkrieg ziehen mussten.

Zugleich hat New York in den vergangenen fünfzig Jahren in nationalen Wahlen zwar stets demokratisch gewählt. Lokal war New York jedoch immer wieder auch konservativ. So war der dreimal wiedergewählte Bürgermeister Ed Koch in den siebziger Jahren zwar Demokrat, vertrat jedoch in vielerlei Hinsicht konservative Positionen. Dass er New York in der größten Haushaltskrise seiner Geschichte einer unabhängigen Finanzaufsicht übertrug, die zum Teil aus privaten Finanzinstitutionen bestand, setzte New York auf den Kurs dahin, eine Stadt zu werden, die mehr den Interessen der Firmen und des Kapitals dient als denen der Menschen. Zugleich spielte er in einer angespannten Lage zwischen Afroamerikanern und dem weißen Bürgertum eine nicht immer glückliche Rolle. Bei den Unruhen um die Ermordung des Jugendlichen Yusuf Hawkins reagierte er zu spät und zu unentschlossen, um Ausschreitungen zu vermeiden. Und bei der überhasteten Verurteilung von fünf schwarzen Jugendlichen wegen einer Vergewaltigung im Central Park trug er massiv zur Aufheizung der öffentlichen Stimmung bei. Die fünf wurden erst nach langjährigen Gefängnisstrafen nachträglich für unschuldig befunden. Donald Trump hatte in einer ganzseitigen Zeitungsannonce im Übrigen die Todesstrafe für die fünf gefordert.

Rudy Giuliani, der zuerst als Held des 11. September gefeiert wurde und später als Hofnarr Trumps zur lächerlichen Figur abstürzte, machte sich in erster Linie als Law-and-Order-Bürgermeister einen Namen. Die Stadt wählte und feierte ihn, weil er mit harter Hand und einer enormen Aufrüstung der Polizei die Straßen aufräumte. Ob die Taktik tatsächlich zum rasanten Rückgang der Kriminalitätsraten geführt hat, ist bis heute umstritten. Viele glauben, er habe nur von einem Trend profitiert, der bereits im Gang war.

Der Nachfolger von Giuliani war der Milliardär Michael Bloomberg, den die New Yorker nach dem 11. September wählten, weil er versprach, mit seinen Managerfähigkeiten die Stadt aus der moralischen, aber vor allem auch aus der wirtschaftlichen Krise zu führen. Bloomberg trat als Republikaner an, auch wenn er später zuerst zum Unabhängigen und dann zum Demokraten mutierte, als der er 2016 im Präsidentschaftswahlkampf gegen Donald Trump antrat. Bloomberg verkörperte einen ganz bestimmten New Yorker Typus der Machtelite der Stadt – sozial progressiv, was etwa Rassismus, Rechte für Homosexuelle und Gleichstellung von Frauen angeht, aber steuerlich radikal konservativ. Bloomberg machte New York zu jener »Luxusstadt«, als die er es einmal bezeichnete, in der die Wirtschaft erblühte, die Stadtsäckel prall gefüllt waren, die soziale Ungleichheit aber auf jenes unerträgliche Niveau anstieg, von dem sie bis heute nicht mehr herunterzukommen scheint.

Was Bloomberg indes schon immer mit den Eliten der Stadt gleich welcher politischen Couleur teilte, war eine Abneigung gegen Donald Trump. Bloomberg gehörte immer zu den Kreisen, zu denen Trump gerne Zutritt gehabt hätte, es jedoch nie ganz schaffte.

Trump war für die New Yorker Society immer der peinliche Emporkömmling aus den Außenbezirken. Das Büro der Firma seines Vaters, in die der junge Trump einstieg, lag am äußersten Rand von Brooklyn, Fred Trump machte sein Vermögen damit, mit enormer staatlicher Förderung möglichst billig riesige Sozialbauprojekte zu errichten – nicht gerade ein glamouröses Geschäft. Trump drängte es dann als Bauunternehmer nach Manhattan, doch seine dubiosen Geschäftspraktiken, seine miserablen unternehmerischen Fähigkeiten und sein schlechter Geschmack stießen der New Yorker Gesellschaft stets sauer auf. Die Tatsache, dass er sich immer ein wenig zu sehr darum bemühte, dazuzugehören, dass er immer in den richtigen Restaurants und Clubs herumscharwenzelte, um dabei zu sein, machte es nicht besser. Er war unangenehm.

Die Zeit prägt Trumps Verhältnis zu seiner Heimatstadt bis heute. Sein Zorn auf die Stadt speist sich daraus, dass sie ihn stets ablehnte. Die Tatsache, dass er nun mehr New Yorker Wähler hinter sich hat als je zuvor, macht das nur ein wenig besser. In sein Büro an der Fifth Avenue kommt er praktisch nie mehr, er fühlt sich im ultrakonservativen Florida deutlich wohler. Und die letzten Aufenthalte in New York waren für ihn auch nicht eben ersprießlich. Sie waren zumeist damit verbunden, dass er sich vor Gericht verantworten musste.

New York muss sich derweil in der Ära Trump selbst ins Gesicht schauen und überlegen, ob das politische Selbstbild der Stadt als ultra-liberal wirklich so stimmt und ob es überhaupt je gestimmt hat. Vielleicht ist die politische Geschichte der Stadt ja komplexer, als manch eine sich das eingesteht.

Noch spannender ist derweil die Frage nach der Zukunft. Ob New York ein Zentrum des Widerstands gegen den neuen Totalitarismus aus Washington wird, ist noch nicht eindeutig. Sosehr man sich das als New Yorker auch wünscht.

Die Wiederkehr des Unterdrückten

Wie New York in der Pandemie seine Wildheit zurückgewann

Das Treppenhaus in Jeremiah Moss' Apartmentgebäude an der East 7th Street ist alles andere als einladend. Man kommt auf dem Weg in den dritten Stock an einer toten Ratte und mehreren Kakerlaken vorbei, auf seiner Etage liegen ein blutiges Pflaster und ein Stück verschmiertes Papier in den Ecken.

Auch der Fußabtreter vor Jeremiahs Wohnung lässt nicht eben Wohligkeit aus der Bauchgegend aufsteigen. »Welcome to New York. Now Go Home«, ist darauf in fetten Lettern zu lesen.

Doch als Jeremiah die drei Schlösser seiner Wohnungstür öffnet, bessert sich die Laune des Besuchers umgehend. Der kleine Mann mit dem sauber gestutzten Bart ist warmherzig und freundlich, seine Wohnküche ist makellos sauber. Eine Kakerlake wird man hier nicht finden.

Jeremiah entschuldigt sich für den feindseligen Spruch auf seinem Fußabtreter, »das richtet sich eher an meine Nachbarn«, erklärt er. Nachbarn, die er inbrünstig und leidenschaftlich verachtet. »Die sind makellos gekleidet, körperlich topfit und so fad wie fettarme Milch. Früher gab es die hier nicht.«

Mit »früher« meint Jeremiah vage die Zeit, als er nach New York kam und in das East Village zog, die Zeit vor 9/11, dem Tag, an dem sich in New Yorkalles änderte. »Es war damals für mich der einzige logische Ort zum Leben«, sagt er.

Moss war damals »jung, queer und ein Dichter«, wie er heute sagt. Im Sehnsuchtsort East Village – lose das Karree zwischen der Houston Street und der 14th Street, dem East River im Osten und dem Broadway im Westen – »pulsierte noch die hundert Jahre lange Geschichte der Gegenkultur, beginnend mit den Anarchisten der 1910er Jahre über die Beat-Poeten und die Hippies bis hin zu den Punks und den Transsexuellen«, die in den achtziger und neunziger Jahren das Bild des Viertels prägten.