Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Krimi

- Serie: Letras Mexicanas

- Sprache: Spanisch

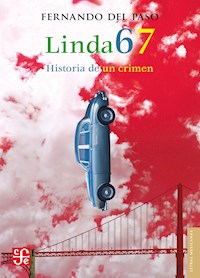

Publicada por primera vez en 1996, "Linda 67. Historia de un crimen" es el debut de Fernando del Paso en la novela policiaca. De una extrema agilidad y construida por medio de la analepsis, pues desde el inicio se sabe quién es el asesino, en esta novela el paisaje urbano de San Francisco y el pensamiento del protagonista, David Sorensen, son los elementos de tensión.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 577

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Fotografía: © José Hernández-Claire

Fernando del Paso (Ciudad de México, 1935) es poeta, narrador, ensayista, dramaturgo y artista plástico. Ha recibido varios premios, entre los que destacan el Xavier Villaurrutia, 1966; el Internacional Rómulo Gallegos, 1982; el Nacional de Ciencias y Artes, 1991, y el Miguel de Cervantes, 2015. De gran relevancia para la literatura mexicana, algunos de sus libros son José Trigo (1966; FCE, 2015), Palinuro de México (1977; FCE, 2013), Noticias del Imperio (1987; FCE, 2012), Castillos en el aire (FCE, 2002), PoeMar (FCE, 2004), Viaje alrededor de El Quijote (FCE, 2004, 2016), Bajo la sombra de la Historia. Ensayos sobre el islam y el judaísmo (vol. I, FCE, 2011), El va y ven de las Malvinas (FCE, 2012) y con su esposa, Socorro Gordillo, La cocina mexicana (1991; FCE, 2016).

LETRAS MEXICANAS

Linda 67

FERNANDO DEL PASO

Linda 67

HISTORIA DE UN CRIMEN

Prólogo MARTÍN SOLARES

Epílogo ROBERTO CORIA

Primera edición, 2017 Primera edición electrónica, 2017

Diseño de portada: Ricardo Peláez

D. R. © 1995, Fernando del Paso

D. R. © 2017, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-5245-4 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

Para mi hermana Irene y mi cuñado José Joaquín, de Costa Rica

ÍNDICE

Prólogo. Linda 67, la forma de una novela, por Martín SolaresLINDA 67 Historia de un crimenPrimera parteI. Amanecer en San FranciscoII. Bajo el volcánIII. Down Mexico WayIV. La casa de Jones y SacramentoV. Los dos mosqueterosVI. Lagrange deshereda a LindaVII. Linda ha desaparecidoVIII. Fiesta en casa de los HarrisIX. Las coincidenciasX. ¿Qué tantos dólares son muchos dólares?XI. La tarjeta doradaXII. Las seis maletasXIII. Camino a La QuebradaXIV. En la profundidad de la nocheSegunda parteXV. Sight-seeing tourXVI. La visita del inspector GálvezXVII. Llamadas cruzadasXVIII. Una forma distinta de morirXIX. “Escucha, pendejo… escucha”XX. La gallina ciegaXXI. “Felicidades, abuelito…”XXII. El Proyecto AndrómedaXXIII. A pleno solXXIV. Una equivocación de tres cerosXXV. Las puertas del infiernoXXVI. Los bigotes de Benjamin FranklinXXVII. Linda 67Epílogo. Obituario para Linda Lagrange, por Roberto CoriaPRÓLOGO

Linda 67, la forma de una novela

MARTÍN SOLARES

__________

Como Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges o Umberto Eco, Fernando del Paso aceptó el reto que constituye escribir una impecable trama criminal luego de una carrera dedicada a escribir libros reconocidos por sus virtudes literarias. Fiel a su pasión por las más ambiciosas formas narrativas, el autor de Noticias del Imperio, Palinuro de México y José Trigo eligió una de las variantes más oscuras de la novela policiaca para llevarla a un rumbo desconocido. Luego de desarrollar con recursos joycianos el español que se habla en México, de contar rabelesianamente la vida de un joven que muere en una represión de estudiantes, y el delirio trágico y surrealista que constituyó el imperio mexicano de los Habsburgo, don Fernando no podría elegir el consabido esquema en que un detective hiperracional, de supuesta gran capacidad analítica, afronta un crimen y lo resuelve a pesar del laberinto de pistas falsas dispuestas por los delincuentes —aunque Linda 67 tiene algunas pinceladas que vienen de esta tradición, cada vez que el narrador opta por seguir al inspector Gálvez en sus elucubraciones—. No adoptó tampoco la relación de una lucha entre dos grupos de criminales, al estilo de Cosecha roja, aunque desde el principio su novela plantea una enorme tensión entre Dave Sorensen y su suegro —un hombre que mató por pasión y un hombre que desea matar por venganza—. Del Paso optó por una vía más estrecha y exigente, que surgió a finales de los años treinta y acaso es una de las que han dado mayores logros literarios: la confesión del hombre que comete un crimen por pasión y lucha por escapar a la justicia, como se ve en El cartero siempre llama dos veces, de James McCain, y más tarde, en las gloriosas novelas de Patricia Highsmith, por mencionar sólo dos de los casos más contundentes.

Para la mayoría de los escritores policiacos convencionales, escribir una novela negra equivale a preparar una hamburguesa en la que siempre deben aparecer los mismos ingredientes: un detective sarcástico pero infalible, capaz de hacer justicia aun en las circunstancias más adversas; una mujer fatal, que traiciona todo menos su belleza; una ciudad que aloja alegremente la corrupción más reprobable, y un enemigo poderoso, que establece un duelo a muerte con el protagonista. Pero Linda 67 poco tiene que ver con esta receta. Lejos de la comida rápida por definición, Fernando del Paso prefirió ofrecernos una exquisita langosta Thermidor construida con material siniestro, pero contada con recursos que provienen de sus novelas anteriores.

Con Linda 67 Del Paso hizo evidente su capacidad para provocar explosiones de poesía dentro de una trama vertiginosa y demostró a la vez que un narrador puede adaptar los rasgos de su estilo a un género conocido por sus restricciones. Una de las peculiaridades más famosas de la prosa de José Trigo, de las aventuras de Palinuro y los monólogos de Carlota es la enumeración de elementos que comparten una intensa naturaleza poética. En Linda 67 no desaparece este recurso, sino que responde a las necesidades de la historia, a veces incluso de modo microscópico. Mientras el asesino planea la trampa mortal que tenderá a su mujer, también enumera las tiernas fotografías que le tomó a su amante, Olivia, a medida que ambos paseaban por San Francisco. Y cuando el crimen ocurre y llegan los remordimientos, una serie de imágenes poéticas, que condensan los temores de este personaje, pasan frente a nuestros ojos a medida que el mundo acosa sin tregua al culpable. Sumergido en las consecuencias pesadillescas de sus actos brutales, ¿qué mejor lugar que el acuario de San Francisco para que Dave dé rienda suelta a su angustia e imagine la cabeza de Linda Lagrange flotando en las profundidades? La famosa erudición de Del Paso, presente en todo el libro, también ayuda a construir y desarrollar la acción y los momentos placenteros, en ocasiones teñidos de un tono tétrico: cuando el flamante asesino camina por las calles de la ciudad y no encuentra sosiego en los lugares públicos de San Francisco.

A su vez, algunos hechos provenientes de la historia reciente pavimentan la carretera por la cual se desliza este veloz relato de ficción. La realidad periodística es uno de ellos. Dos hechos reales fueron mencionados en este libro: el polémico caso del deportista estadunidense O. J. Simpson, acusado y luego exonerado de asesinar a su esposa y a un amigo de ésta, y el misterioso atentado que destruyó un edificio federal en Oklahoma —mismo que no fue resuelto hasta 1996, cuando fue detenido Ted Kaczynski, el terrorista conocido como Unabomber—. Pero ninguna de estas dos menciones es empleada aquí para sazonar a la novela de realidad y volverla contemporánea: la persecución de O. J. Simpson coincide con el momento en que Dave comprende que pronto el perseguido será él, mientras que la noticia de la caída del edificio ocurre cuando la confianza del asesino en sí mismo se resquebraja y va a derrumbarse también. Así, toda la personalidad de Dave Sorensen queda definida por dos palabras: persecución y caída.

Uno de los mayores logros de este relato es la construcción de los personajes. En el caso de Dave Sorensen, un ser “con el cuerpo limpio y la conciencia sucia”, como diría Palinuro, Del Paso consiguió un asesino tan humano que no parece advertir la gravedad de sus actos hasta que “la bruma que había ofuscado no su pensamiento, sino su conciencia durante toda la noche y parte del día anterior, comenzaba a desaparecer. Vio entonces, comprendió con una claridad alucinante, el horror de lo que había hecho y el horror de todo lo que aún tenía que hacer”. Pero si en la primera parte de esta novela el autor despierta nuestro aprecio hacia el culpable con un vertiginoso flashback hacia su pasado, la segunda mitad de la novela es una carrera a muerte hacia el futuro. Primero presenciamos los pasos que le permiten a Sorensen matar a su esposa y encubrir su culpa; después, cómo las fuerzas del destino se encargan de atacar su cuidadosa urdimbre. Una de las grandes sorpresas novelescas de esta historia ocurre cuando Sorensen recibe un anónimo y debe leerlo a hurtadillas durante la junta a la que fue convocado en la agencia publicitaria. En ese capítulo es francamente envidiable la manera como Del Paso interrumpe la lectura del anónimo cada vez que está a punto de revelarnos la información. Todas las voces son verosímiles en esta novela, pero la breve aparición del chantajista es flamígera. Del Paso hace gala de un humor y un suspenso infalibles a medida que emerge, en medio de la junta entre publicistas, la voz de este último, una especie de taimado Big Lebowski, sin duda la voz más divertida de la novela, la cual le infunde a Linda 67 una dosis extra de vitalidad.

En cambio, al construir a sus personajes femeninos, Del Paso invoca una de las tradiciones más eficaces de la narrativa criminal, que consiste en crear al mismo tiempo el desierto y el oasis, como sucede en El cartero siempre llama dos veces y en Mar de fondo: a la bellísima y poderosa esposa del protagonista, que a lo largo del tiempo se vuelve tan frígida como caprichosa, y engaña al marido con uno de sus conocidos, el autor contrapone a la amante comprensiva y enamorada, dispuesta a todo por su nueva pareja, incluso a la complicidad.

En Linda 67 la descripción de la belleza de las mujeres siempre es espectacular, en el mejor sentido de la palabra. Pero esta novela cuenta también con un personaje invisible que aparece página a página y controla el fino mecanismo de la trama: la cruel maquinaria del destino, que lo mismo parece reír a carcajadas al empujar la historia en una dirección sorpresiva que ocultarse cuando el protagonista más necesita su ayuda. A veces las nubes parecen correr más aprisa que otros días y a veces se espera un milagro con desesperación.

La elección de San Francisco como personaje y escenario de la historia no es una extravagancia: allí tuvieron lugar algunos de los más emblemáticos filmes noirs hollywoodenses: El halcón maltés, Dark Passage, The Lady from Shanghai, Death on Arrival y Vértigo. El largo túnel de horror que recorrerá Dave Sorensen parece emparentado con el viaje de dimensiones existenciales cada vez más estrechas que sufre el protagonista de Death on Arrival. Y si en Dark Passage la cámara adopta exclusivamente el punto de vista del héroe durante los primeros cuarenta minutos, en la primera mitad de Linda 67 también percibimos la acción desde los ojos y la piel de Dave Sorensen. Otras referencias y guiños son constantes: Linda y Dave viven en la calle Sacramento, la misma en la que el protagonista de Death on Arrival visita a su doctor. Las inclinadas calles de esta ciudad asedian sin tregua al protagonista de Linda 67, quien, aquejado por la ansiedad, con frecuencia pierde el aliento y se las ve negras para regresar a su casa, como le ocurrió al exánime Humphrey Bogart en Dark Passage. Pero Del Paso no invoca estos escenarios porque haya sucumbido a la pulsión de incluir en su novela los sitios más emblemáticos que esta ciudad ofrece a los turistas, y ni siquiera por cumplir con una deuda hacia sus ancestros cinematográficos, sino para expresar mejor la altura del drama que viven los personajes. Si las empinadas calles de Lisboa ayudan a expresar el desasosiego de los héroes de Antonio Tabucchi, las pendientes de San Francisco ayudan a Del Paso a ilustrar la angustia de Dave Sorensen. Además, adoptar a la perla de California como escenario implica un reto adicional: luchar y vencer a ese lector que busca contradicciones o errores en las referencias locales, saber más que él y mostrar a San Francisco bajo un punto de vista sin igual.

La isla policiaca, o cómo la técnica crea la emoción novelesca

Si la primera parte de esta novela es un siniestro flashback que paso a paso construye la escalera hacia el asesinato, la segunda es una lección de técnica narrativa: a diferencia de la prosa predecible de una novela policiaca tradicional, el relato de Linda 67 lo mismo se ramifica y sigue tres conversaciones simultáneas que alterna una discusión entre publicistas con la exposición de la ya mencionada carta anónima. El capítulo XIX, que presenta tres largas digresiones del extorsionador, recuerda los mejores monólogos de Noticias del Imperio. Aunque parezca imposible, también aquí hay numerosos instantes en los que incluso el más procaz de los personajes se permite un poco de veloz y prosaica poesía. Asimismo, la costumbre del asesino de dialogar mentalmente con un interlocutor imaginario a quien le cuenta todos sus planes constituye un detalle exquisito. Y en lugar de presentarnos una fría recapitulación, como es habitual, el capítulo final cuenta, desde la oscura imaginación del asesino, una escena que corona el rompecabezas de la trama con macabra elegancia.

En cuanto a la estructura se refiere, don Fernando se propuso explorar nuevas vías y recursos, como hizo en cada uno de sus libros anteriores. Quien intente dibujar cada una de sus novelas advertirá su extrema originalidad. La forma de Palinuro de México recuerda a la de una extraña flor vertical, nutrida con la fuerza de la poesía: una flor con un lado masculino (dedicado a narrar las aventuras de Palinuro, Molkas, Fabrizio y los tíos) y uno femenino (consagrado a contar los andares de Estefanía y las tías). El resultado es una estructura de geometría singular que sorprende al lector con la inclusión de la obra de teatro “Palinuro en la escalera” en el penúltimo capítulo (encerrado en un círculo en el dibujo de al lado), y porque luego de morir a manos de agentes del gobierno el protagonista no fallece de modo definitivo, sino que renace en el desenlace de la historia.

Por su parte, Noticias del Imperio alterna los delirantes monólogos de Carlota con series de tres capítulos que abrevan a fondo en la historia de la guerra franco-mexicana y narran diversos episodios de la misma, contados con extrema concisión y creando en cada uno de ellos a un narrador de rasgos únicos, capaz de dotar a su relato de un sentido eminentemente literario.

Exceptuando los recursos técnicos que provienen de estas dos narraciones y reaparecen discretamente en Linda 67, poco parece tener en común la novela policial de don Fernando con semejantes logros narrativos. En cambio, Linda 67 guarda cierta similitud estructural con José Trigo, al grado de que podríamos aventurar que la estructura de la primera novela de don Fernando predice hasta cierto punto la forma de la más reciente. La lectura de José Trigo, como Del Paso lo ha dicho en algunas entrevistas, equivale a subir y bajar por una relato en forma de pirámide, donde cada capítulo incita al lector a realizar un juego verbal fuera de lo común, que consiste en desaparecer las palabras que usamos en la vida cotidiana y sustituirlo por un lenguaje novedoso, y una vez establecidos en el centro del libro, el autor nos obliga a viajar de la cima a la sima, y regresar al inicio con un método vertiginoso, que consiste en despojar al relato de las invenciones verbales previamente establecidas, de modo que terminamos por reencontrarnos ante la misteriosa imagen inicial de un anciano que carga un ataúd infantil y atraviesa las vías del tren que parte de la estación de Nonoalco-Tlatelolco.

Linda 67, por su parte, cuenta un viaje tenebroso por un sendero inestable. La primera parte de la novela construye escalón por escalón tanto la personalidad y las coartadas de Dave Sorensen como su descenso a la oscuridad, para, una vez realizado el crimen, mostrar cómo las fuerzas del destino se dedican a atacar y desmontar sus planes. Mitad caída libre, mitad duelo a muerte con un rival que quiere ir en sentido contrario, la forma de la novela policiaca de Fernando del Paso recuerda una pirámide invertida.

En 1995 un joven reportero entrevistó a don Fernando sobre esta novela suya, luego de haber leído con enorme admiración las tres anteriores. Don Fernando le dijo en broma: Cuando escriba sobre mi libro, no vaya a contar el final a nadie —como si el valor de esta novela sobrecogedora residiera en la solución de un acertijo, y no tuviese el mérito de crear a un personaje tan entrañable como el Ripley de Highsmith, una prosa tan apta para la acción como para la poesía, y una historia tan angustiante como las de James McCain—. Lamento decepcionarlo, don Fernando: el valor de su novela policiaca no radica en el final. Linda 67 supera, y por mucho, el estrecho esquema de esas novelas de detectives en las que el lector sigue leyendo sólo por el afán de descubrir quién es el culpable. Podríamos argumentar que con su habilidad para multiplicar la emoción de sus lectores, Linda 67 se disfruta porque es una novela de aventuras que permite entender la complejidad y la riqueza de la mente y el corazón humanos, un relato que sube y baja por las calles de San Francisco gracias a sus inesperados giros novelescos; la historia de una mujer que cae por un precipicio pero reaparece viva o muerta cuando menos se la espera; el caso de dos enemigos que luchan a muerte contra el destino y una narración que no se olvida nunca, acaso porque todo está meticulosamente planeado, desde esa primera frase que constituye el título del libro a las últimas, brillantes líneas del remate, donde el héroe imagina las placas que tenía un automóvil y que quedaron grabadas en su piel. Podríamos concluir que el final es tan preciso como el de El halcón maltés y tan delirante como el de Death on Arrival. Podríamos decir que es una novela sobre el momento en que el amor y la muerte se toman de la mano para jugar a las vencidas, pero eso requeriría otro dibujo.

Linda 67 Historia de un crimen

PRIMERA PARTE

I. Amanecer en San Francisco

Cuando se despertó, a él mismo le sorprendió el intenso olor a tabaco. Nunca antes la sala había olido a otra cosa que no fuera una mezcla de desodorante con aroma artificial de pino y el perfume Jaïpur de Linda. Una mezcla que cada día se volvió para David más repugnante hasta resultarle intolerable.

Se había dormido en el sofá, en pijama. Frente a él, en la mesa de la sala, había un plato lleno de colillas y, al lado, la cajetilla de cigarros que había comprado en la tarde. Quedaba en ella un solo cigarro. Lo sacó y lo encendió. Arrugó la cajetilla y resistió el impulso de arrojarla a un rincón de la sala. La dejó en la mesa.

Después examinó el saco de tweed, tirado en un sillón, que había usado el día anterior: no, no había una gota de sangre en él, ni tenía por qué haberla, ya que Linda casi no había sangrado: solamente un hilo, muy delgado, le había escurrido tras la oreja. No había tampoco en el saco uno solo de los cabellos dorados de Linda. Se le habían marcado, sí, algunos dobleces por haber estado guardado varias horas en la bolsa de lona, pero sin duda desaparecerían solos si lo colgaba y no lo usaba durante un tiempo.

David Sorensen subió a su recámara, se dirigió al clóset y corrió las puertas. Había allí una impresionante colección de trajes y combinaciones de los casimires y materiales más finos, la mayor parte hechos a la medida por los mejores sastres de Milán y de Savile Row. Más de una vez, cuando los contemplaba, David pensaba: pobre Papá Sorensen, lo feliz que hubiera sido con todos los trajes y camisas que tengo. Y con las corbatas: más de ciento cuarenta. Corbatas de seda acanalada de colores lisos compradas en Jermyn Street. Corbatas de brocado de la Place Vendôme, corbatas regimiento de Harrods y Pierre Cardin. Corbatas Bernini y Van Laack que Linda le había traído de Los Ángeles. En cuanto a las camisas, estaban hechas a su medida por el camisero de The Custom Shop, de Grant Avenue, y eran del mejor algodón egipcio.

David colgó el saco y cerró el clóset. Escogió una muda completa, se vistió, se encaminó al balcón y lo abrió para que el cuarto se ventilara. Era todavía de noche y se dio cuenta de que no tenía idea de la hora. Había dormido ¿cuánto?: ¿una, dos horas? No tenía puesto el reloj, de modo que regresó a la sala y de nuevo lo sorprendió la peste a tabaco, a la que se agregaba, ahora, el tufo del whisky.

Se había tomado casi media botella y fumado ¿cuántos cigarros? Contó las colillas que estaban en el plato: doce, mientras escuchaba a Patsy Cline cantando Down Mexico way, una y otra vez, ¿cuántas?, ¿diez, quizás?, en un intento vano de que esa canción lo conmoviera: durante un tiempo ésa había sido una de las canciones que más le gustaban a Linda, y ella misma la cantaba, al mismo tiempo que lo hacía Patsy desde el radio del automóvil de Linda, el Daimler azul, cuando viajaban, cada fin de semana, hacia el sur de California. Cada vez más al sur, pero sin llegar nunca a la frontera. Y el cabello de Linda, con el viento, era como un oleaje de oro.

Pero la canción no le había dicho nada. Recordó que, antes de que lo venciera el sueño, había puesto un disco de Keith Jarrett.

Dos horas, había dormido un poco más de dos horas, según el reloj, que marcaba las seis y diez. Tomó el plato y se dirigió a la cocina para tirar el contenido en el bote de basura. Abrió la tapa del bote, pero se detuvo: una de las pocas veces que se había atrevido a fumar en la casa Linda le reprochó que tirara allí las colillas. En otra ocasión usó el triturador de sobras y fue peor: toda la cocina se apestó con el olor a tabaco rancio que vomitó el fregadero y Linda, cuando llegó, hizo un escándalo. De nada sirvió esa vez abrir las ventanas para ventilar la casa. Linda detectó el olor a tabaco. Además, la mayor parte del año bastaba abrir las ventanas unos cuantos minutos para que se enfriara la casa entera. Desde entonces David Sorensen no volvió a fumar en la casa de Jones y Sacramento.

Pero Linda estaba muerta y, con ella, muerta su voz y muertos su pensamiento, sus sensaciones. Nunca más su piel disfrutaría las caricias de nadie. Ni de las suyas ni de las de Jimmy Harris. Nunca más el aire le llevaría la fragancia de los limoneros en flor. Tampoco el hedor de las colillas.

Las tiró al bote de la basura, lavó y secó el plato y lo puso de nuevo en la mesa de la sala. En esa casa los ceniceros no existían. Recordó que en uno de los cajones donde guardaba sus camisas había una cajetilla de cigarros Marlboro. Decidió fumar en el balcón, para que la casa no se volviera a impregnar con el olor a tabaco.

Pero no lo hizo. Decidió, mejor, salir a caminar. Antes, desde luego, tenía que afeitarse. Rasurar esa barba de casi ocho días le hizo gastar tres navajas.

San Francisco era peligroso a esas horas, desde luego, pero no le importó. Necesitaba pensar mucho en muy poco tiempo, en todo lo que iba a hacer, en todo lo que iba decir. A decirles a todos y a cada uno: al padre de Linda, a su amiga Julie, a la policía. A Olivia, desde luego, y a David Sorensen: necesitaba con desesperación preguntarse, y responderse, qué era lo que sentía ahora por Linda y en qué forma podía o debía afectarle su muerte. Necesitaba saber si también, con su muerte, había muerto el odio que, como el amor que alguna vez había sentido por ella, había nacido de la nada en un instante imposible de fijar en el tiempo, y crecido hasta inundarlo. Cómo la odiaba, sí, cómo la aborrecía.

Y necesitaba saber si podría olvidar, si podría darse cuenta cabal de lo que había hecho, si lo habitarían alguna vez el remordimiento o el espanto, y por cuánto tiempo.

El temor que había sentido las horas previas, los días anteriores a la muerte de Linda, había sido temor al temor, miedo a que el pánico no lo dejara llevar a cabo sus propósitos o le hiciera cometer una equivocación fatal. Fatal para él, desde luego. Miedo a que el miedo no lo dejara vivir después en paz por el resto de sus días.

Pero esa noche, durante las seis horas, ocho quizás que habían transcurrido desde la muerte de Linda, el temor estuvo ausente. El cuidado extremo, la astucia, la habilidad y la agilidad que le fueron necesarias, además del esfuerzo físico, primero para llevar a cabo su tarea y después para huir del lugar y caminar por el bosque y la carretera, casi a oscuras, sin que nadie lo sorprendiera, no dejaron lugar para el miedo.

Unas cuantas cosas, sí, lo habían molestado, pero mucho menos de lo que hubiera supuesto: el recuerdo del quejido que salió de su propia boca al momento de asestarle el golpe a Linda y que, sin que lo hubiera planeado, ocultó el ruido del impacto de la llave inglesa sobre su cráneo.

Recordaba también el gorgoriteo, el leve ronquido que comenzó a salir de la boca de Linda después del golpe, y que sólo dejó de escuchar cuando encendió el radio del automóvil.

Pero también persistía en su mente, como si la tuviera frente a sus ojos, una imagen que supo que nunca se le iba a olvidar: la placa del automóvil de Linda, que había tenido tan cerca de la cara, y en la que de hecho había apoyado la frente en el momento del último empujón que se necesitaba para que el vehículo se precipitara en el vacío.

Por último —pero curiosamente ninguno de estos recuerdos e imágenes le causaba nada que no fuera una ligera perturbación de los sentidos— el golpe seco, inesperado, que en el silencio de la noche a él le pareció como un trueno y que se escuchó un instante después de que el automóvil de Linda desapareciera del borde del risco. Este golpe había precedido al ruido del chapuzón. Sin duda, el Daimler había chocado contra un saliente de la roca que David Sorensen no había tomado en cuenta.

Era una fría madrugada de mediados de abril y la bahía de San Francisco estaba cubierta por una ligera bruma. Pero no había ningún viento helado, como el que lo había golpeado la noche anterior: el viento que llegaba del mar. Cerró el balcón, sacó del clóset un suéter de angora, cogió la cajetilla de cigarros y el encendedor, que estaban en la mesa, bajó las escaleras y salió a la calle.

Descendió por Jones Street. Los cientos de foquitos blancos que, como estrellas, poblaban los árboles que crecían frente a Nob Hill Tower estaban prendidos. Se detuvo en el primer cruce, Clay Street. A la derecha se veía el pico plateado, lleno de luz, de la Transamerica Pyramid y, en la lejanía y también iluminado, el puente de Oakland. No había un alma en las calles. Llegó a la esquina de Jones y Washington Street, desde la cual, en los días claros, podía distinguirse, de la bahía, una delgada franja azul.

Dio vuelta a la derecha y comenzó a bajar por Washington. Ésta era una de las calles que más le costaba subir cuando regresaba de sus caminatas matutinas. A la mitad de la cuesta pasó a su lado una camioneta de reparto de periódicos. La palabra Chronicle estaba pintada, con letras amarillas, sobre un fondo azul oscuro.

Desde la esquina de Taylor Street se podía ya apreciar, en todo su luminoso esplendor, el puente de Oakland. Siguió bajando, pasó al lado del Museo del Tranvía de Cable, cruzó Mason Street, enseguida Powell, y dobló a la izquierda en Stockton Street. El letrero que anunciaba con gas neón la Mandarine Pharmacy le indicó que estaba ya en el corazón de China Town. Por lo demás, nada hacía imaginar que unas horas después esa calle sería un hervidero de seres humanos, automóviles y camiones de carga. De las coladeras brotaban densas nubes de vapor. Al cruzar Broadway se detuvo para darle el paso a un carromato de la basura. En la entrada de una tienda de porcelanas y souvenirs chinos un montón palpitante de periódicos y cajas de cartón despedazadas le reveló la existencia de un ser humano que dormía bajo él.

Llegó a Washington Square. En una banca había una pareja de homosexuales. Ambos eran viejos y estaban pintarrajeados y bien vestidos. Pero no lo vieron. Parecían embebidos en su conversación y en sus secretos. A la derecha, altísima, iluminada por reflectores de intensa luz blanca, se levantaba Coit Tower. A la izquierda, blancas también, se alzaban las torres de la iglesia de San Pedro y San Pablo. Se aproximaba el alba y casi era posible distinguir las letras, grabadas en piedra, que a todo lo largo de la fachada formaban la leyenda La gloria di colui che tutto move per l’universo penetra e risplende. También, en unas horas más, el jardín de la plaza se llenaría de gente: algunos turistas y, sobre todo, cientos de paseantes de raza china, entre ellos grupos de ancianos que acudían todas las mañanas a hacer ejercicios que parecían danzas.

David Sorensen inició el ascenso de la última colina que había entre Washington Square y El Embarcadero. Caminar por las calles de San Francisco era como caminar por las montañas. Bajar y subir por ellas era como bajar y subir por las olas, inmensas, de un mar petrificado. Eso lo sabía desde niño y era una de las muchas razones por las que amaba esa ciudad. Bajó después, siempre por Stockton, hasta El Embarcadero. Conocía ese camino con los ojos cerrados. Había dejado de hacer jogging, pero con frecuencia, en las mañanas, salía a caminar desde Jones y Sacramento hasta la bahía. No siempre seguía la misma ruta: a veces descendía por Columbus Avenue hasta el Parque Acuático. Otras, bajaba y subía después por Lombard Street, donde había vivido antes de conocer a Linda, para ver la bahía desde la glorieta de Coit Tower. El reto quedaba atrás: subir las empinadas calles de la ciudad. Para tomar fuerzas, solía tomar en Pier 39 una taza de chocolate caliente acompañada de media baguette con mantequilla: lo que los franceses llaman una tartine. Ahora todo estaba cerrado y a oscuras, en silencio.

Caminó rumbo a Yatch Harbor. Por El Embarcadero venía una patrulla, muy despacio, quizás a cinco, diez millas por hora. David Sorensen no se inmutó. La patrulla era bienvenida. Si su encuentro con ella no le daría una coartada, al menos tal vez contribuiría a que la gente pensara en su inocencia. Cuando se detuviera junto a él y el policía le preguntara si necesitaba ayuda, él le respondería que no, que estaba preocupado porque su esposa no había llegado en toda la noche, pero que seguramente a su regreso la encontraría en casa.

La patrulla pasó a su lado y el policía que acompañaba al conductor observó a Dave, quien hizo una ligerísima venia con la cabeza. La patrulla siguió de largo.

David Sorensen se volteó a verla. La patrulla se detuvo y regresó en reversa. El policía lo saludó y le preguntó:

—¿Le pasa algo, señor? ¿Necesita ayuda?

—No, gracias —respondió—. Simplemente estoy preocupado y salí a tomar el fresco. Mi esposa no ha llegado en toda la noche.

—¿Desea que lo llevemos a la comisaría, o al Hospital General?

—No, gracias, creo que no tardará…

—Así lo espero, señor —dijo el policía. David Sorensen vio alejarse a la patrulla hasta que sus luces giratorias, rojas y azules, se perdieron en la bruma.

Casi también perdida en la bruma, la luz del faro de Alcatraz parpadeaba a lo lejos. David recordó una frase del poeta Jack Kerouac: San Francisco es triste. Pero para él no lo había sido, al menos la primera vez que había vivido en esa ciudad, cuando Papá Sorensen era cónsul general de México. David Sorensen, o Dave, como le decían todos, tenía entonces doce años y, aun cuando el vello de su rostro comenzaba a engrosar y a sombrearse anunciando la aparición próxima de una barba cerrada y negra, todavía era un niño. Llegar por primera vez a San Francisco por carretera —después de una visita que su madre quiso hacer a Las Vegas— y encontrarse que antes de entrar había que cruzar un puente que llevaba a una isla llamada Isla del Tesoro, como la isla de Robert Louis Stevenson, exaltó su imaginación. Fue entonces cuando decidió que otros lugares de la ciudad y del campo, de las bahías de San Pablo y San Francisco, debían llamarse como él quisiera: inventaría para ellos nombres que le recordaran sitios en donde había sido feliz, en la realidad o en la ficción.

La Quebrada era uno de esos lugares. En una de las vacaciones que pasaron en México, cuando Dave tenía ocho años de edad, se fueron un fin de semana a Acapulco. A Dave nunca se le olvidaría el majestuoso espectáculo que daban aquellos clavadistas que, como águilas que cayeran con las alas abiertas, se arrojaban desde la punta de un gigantesco arrecife para hundirse, tras un vuelo en picada de treinta o cuarenta metros, en las turbulentas y espumosas aguas. Dave le dijo a su papá que cuando fuera grande sería clavadista en Acapulco. Y cuando, unos pocos años después, llegaron a San Francisco, en los recorridos que hacía a pie o en bicicleta por el bosque de Muir y sus contornos Dave descubrió en la costa un peñón al que bautizó con el nombre de La Quebrada. Era un risco de poca altura en cuya cumbre solía sentarse Dave a contemplar el horizonte. Una tarde observó que en la base del peñón las aguas formaban un círculo oscuro. Bajó del arrecife, se desvistió y se metió al mar para explorar los alrededores de la formación rocosa. Había allí, en efecto, una poza de ocho o diez metros de profundidad en cuyo lecho las aguas permanecían quietas. Era este lugar, al cual se llegaba por una brecha que partía de una carretera secundaria y cuya entrada pasaba casi inadvertida, y que al parecer era del uso exclusivo de los vehículos de los guardabosques, el bautizado por Dave con el nombre de La Quebrada. Y era La Quebrada inventada por él, no La Quebrada verdadera, donde Linda había encontrado la muerte.

Cuando Dave tenía catorce años, a Papá Sorensen lo llamaron a México para ocupar un cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Unos meses después fue asignado a Londres, de manera que Dave no volvió a vivir en San Francisco sino muchos años más tarde, cuando tenía veinticinco de edad. Fue el amigo de toda su vida, Chuck O’Brien, el que lo había convencido para que regresara a esa ciudad de la que él mismo se había enamorado, cuando años antes Dave lo había invitado a pasar unas vacaciones en ella. En esa su segunda estancia Dave conoció allí a Linda, y haberse enamorado de ella fue una más de las razones por las cuales, durante un tiempo, San Francisco volvió a ser para él una ciudad bella —de las más bellas del mundo— y, sobre todo, una ciudad llena de luz, de alegría, de vida.

El desapego que surgió entre Linda y él poco después de su casamiento, la indiferencia más tarde y por último el odio no cambiaron la ciudad a los ojos de Dave: una ciudad así nunca podría ser triste, nada más que por el hecho de ser tan hermosa.

Y además porque, si dejó de querer a Linda, comenzó a querer a Olivia, con la que había pasado momentos maravillosos allí mismo en San Francisco.

Recorrió Pier 39 hasta la orilla de la bahía. No encontró un alma. No era ésa la primera vez que esperaba el amanecer en Pier 39. Lo había hecho con Linda y con Chuck, después de una parranda. Lo había hecho, también, con Olivia. Nunca olvidaría el asombro y la alegría de Olivia cuando escuchó los ladridos de las focas y los leones marinos que retozaban a un lado de Pier 39. Le había sorprendido, también, la audacia de las gaviotas, a las que poco les faltaba para comer de las manos de los turistas. Esa mañana del 15 de abril también se oía el alboroto de las focas, y las gaviotas subían y bajaban, se posaban en los barandales del muelle, planeaban en el horizonte, más blancas que la blancura con la que el alba cubría el cielo. La bruma, ligera, tenue, comenzó a disiparse y en el horizonte se dibujó el contorno gris de la isla de Alcatraz y, atrás de ella, el promontorio de Angel Island. Comenzaron también a verse las luces de la Isla del Tesoro, de Sausalito y, más allá, las luces de la ciudades de Berkeley y Richmond. Los muelles comenzaron a poblarse de cientos de veleros anclados que allí pernoctaban, con las velas recogidas. Era como un bosque de mástiles blancos cobijados, todos, con lonas azules. Recordó una de las cosas que más le habían impresionado de niño: a los pocos días de llegado, se inició la temporada del Saint-Francis Yatch Club y los yates recorrieron la bahía escoltados por las embarcaciones del cuerpo de bomberos de la ciudad de San Francisco y de la ciudad de Oakland, que lanzaban a las alturas sus delgados, diamantinos, surtidores de agua. Dave contó hasta treinta chorros altísimos que parecían otras tantas fuentes flotantes que navegaban por la bahía celebrando su propia belleza. Sí, era como si el agua se festejara a sí misma por ser tan hermosa, esbelta y transparente.

Redondo, fulgurante como una naranja en llamas, apareció el sol, y la bahía se transformó en un mar de cobre, de aguas pulidas y tersas.

Al mismo tiempo Dave sintió que la bruma que había ofuscado no su pensamiento, sino su conciencia durante toda la noche y parte del día anterior, comenzaba a desaparecer. Vio entonces, comprendió con una claridad alucinante, el horror de lo que había hecho y el horror de todo lo que aún tenía que hacer.

Camino de regreso, sin embargo, logró pensar no en Linda la muerta, sino en Linda la que el día anterior estaba viva. En otras palabras, no en la Linda que había dejado de existir hacía unas cuantas horas, sino en la otra Linda, la que también había dejado de existir pero de otra manera: la que dejó de ser la misma para transformarse en una Linda a la que él, Dave, nunca aprendió a querer.

II. Bajo el volcán

—¿Babe Ruth o Lou Gehrig? ¿Cuál de los dos, eh? Dime.

Dave sintió una enorme lástima por Papá Sorensen. ¿Cómo era posible que, habiéndose quedado sin un centavo que pudiera llamar suyo después de trabajar en el Servicio Exterior Mexicano toda la vida, ahora se preocupara por cosas tan triviales en lugar de pensar en su porvenir?

Papá Sorensen estaba sentado bajo una buganvilia cuya sombra temblorosa se dibujaba en su rostro. Sonreía. Y a Dave le pareció que su sonrisa era la de un imbécil. O peor: la de un cínico. Papá Sorensen tenía asegurado lo que le quedara de vida, pero él, David, estaba arruinado, y a Papá Sorensen por lo visto le importaba un carajo.

La lástima se transformó en un sentimiento de rabia.

—En la película que hizo Gary Cooper de la vida de Lou es Lou quien le salva la vida al niño que le pide que meta dos jonrones. Dos jonrones él y uno Babe. Pero en la película a colores de la vida de Babe que hace este actor, cómo se llama… en fin, ese gordo muy simpático, el de los Picapiedra, es a Babe a quien el niño le pide los dos jonrones, y Babe le cumple y el niño se salva… Eso no puede ser. Tú, Dave, ahora que vives en San Francisco, a ver si me lo puedes averiguar… Ah, ¿te acuerdas cuando íbamos los domingos a ver jugar a los Gigantes de San Francisco? ¿Eh?, ¿te acuerdas?

Sí, Dave se acordaba. Habían llegado a vivir a San Francisco un año antes de que Juan Marichal entrara en el Salón de la Fama. Papá Sorensen se había aprendido de memoria en dos días la historia de los Gigantes y, cada domingo que jugaban en la ciudad, padre e hijo se ponían sus gorras con los colores del equipo: negro y naranja, y a veces también las chamarras, porque en el estadio Candlestick solían soplar vientos helados, y se iban, felices, a ver el partido como dos amigos. Comían durante todo el juego, helados, malvaviscos, cacahuates, pop corn. Llegaban a la casa con el estómago lleno, pero tenían que fingir que estaban hambrientos para no ofender a Mamá Cuca, que siempre les tenía alguna sorpresa: por ejemplo, bisque de langosta, ravioles rellenos de salmón con salsa de crema y queso gorgonzola…

Lástima y rabia. Dave sintió las dos cosas al mismo tiempo y en igual medida: lástima por el hombre que estaba en los últimos años, quizás los últimos meses de su vida, después de haber perdido todo.

Rabia porque cuando vendió la casa de Cuernavaca no había pensado en él, Dave, su hijo único.

Papá Sorensen dijo que sentía mucho calor y quería descansar un poco. Tenía apenas ocho semanas y media de operado y cuatro bypass no es cualquier cosa, ¿no es cierto, Dave?

Claro que era cierto. Por eso Dave se había apresurado a visitarlo en el hospital de Houston. Había sufrido mucho con la muerte de su madre, y ahora le dolía enormemente pensar que Papá Sorensen se fuera también. Lo que no obstaba para que, en todo caso, dejara arregladas las cosas. En Houston, cuando Papá Sorensen estaba en la sala de cuidado intensivo, lleno de tubos que le entraban y salían por casi todos los orificios de su cuerpo, no se atrevió a hablarle del testamento. Pero esta vez el objetivo principal de su viaje a Cuernavaca era el de pedirle que, si no había hecho testamento, lo hiciera de una vez. Él sería, sin duda, el heredero universal de cualquier manera, pero era mejor que todo estuviera por escrito.

Papá Sorensen, con la misma sonrisa triste, se encaminó a la casa. Dave se levantó de la silla y se recostó en la hamaca que pendía de dos flamboyanes.

Visto así, el cielo, de un azul intenso y brillante, parecía un lago rodeado de plantas llenas de flores al rojo vivo. Dave se sintió perdido y, sobre todo, engañado.

Había sido siempre engañado por todos. Había vivido, desde niño, en un mundo falso, lleno de mentiras. Esto lo había sabido siempre, pero era la primera vez que se lo confesaba a sí mismo. Hubiera querido, sí, que ese cielo tan puro hubiera sido un lago sin fondo para arrojarse a él desde las alturas y hundirse, caer en un torbellino azul y luminoso que le hiciera olvidar todo.

Uno de los engaños que más había durado, y tal vez el que más lo hería —pero desengañarse, saber la verdad, no servía de nada—, se relacionaba nada menos que con una condición, con una forma de ser y de pensar que es natural para la enorme mayoría de los seres humanos: la nacionalidad. No la nacionalidad adquirida, sino aquella con la que se nace. Había vivido, en tan pocos años, en tantas partes del mundo que no sabía ya a qué lugar pertenecía, si es que pertenecía a alguno…

—¿Tú, mexicano? —le había dicho Linda, y antes y después de ella otras amigas y otros amigos—. Tú, con ese apellido danés, ese pelo rubio y los ojos verdes, por favor… —Linda se reía con ganas y él no se ofendía: comenzaba a seducirlo esa sonrisa que dejaba ver una blanquísima dentadura.

Dave le contó a Linda —como le contó después a Olivia— que su familia era mexicana desde que su tatarabuelo, Isaías Sorensen, que había nacido en Dinamarca en 1800, llegó al puerto de Veracruz, soltero y ya cumplidos los cuarenta años, para instalarse en Coatepec, casarse con una de las hijas del presidente municipal y echar los cimientos de un emporio cafetalero. Allí, en Coatepec, había nacido su bisabuelo, también llamado Isaías, y su abuelo, David Isaías. “Danés y judío”, le dijo Linda y le puso el dedo índice en la nariz. De nada le sirvió a Dave explicarle que esos nombres, Isaías, David, Salomón —como se llamaba el hermano de Papá Sorensen—, no tenían nada que ver con los judíos: obedecían a una tradición protestante: la tatarabuela era una gran lectora de la Biblia y su profeta preferido era Isaías. Desde luego, los Sorensen mexicanos eran católicos, desde que el tatarabuelo se convirtió.

—De modo que yo soy mexicano, así como tú eres gringa —le dijo a Linda—, a pesar de tu apellido francés, Lagrange. —Y le puso el índice en la nariz.

Pero Dave sabía muy bien que de mexicano sólo tenía el segundo apellido, Armendáriz, el de su madre. A los Armendáriz y a los otros antecesores españoles debía Dave su barba negra y cerrada, que en unos cuantos días le cubría la mitad del rostro.

—Cabello de vikingo y barba de conquistador español —le dijo Linda—. Pero así me encantas, con barba, porque te pareces a Alan Ladd cuando no se afeitaba…

—¿Lo columpio un poco, patrón?

Era la voz de la hijita del jardinero. Dave le dijo que sí, y cerró los ojos. Sintió la caricia de la brisa y pensó que le caería muy bien una siesta. Escuchó entonces la voz de Papá Sorensen:

—Dave, Dave, ¿no quieres un martini? Roberto los prepara de maravilla…

Dave contestó que no, que gracias, que más tarde tal vez, que si había aceitunas con hueso y hielo picado… Escuchó de nuevo la voz de su padre que le ofrecía, en lugar del martini, un mint julep. Le recordaba que allí en el jardín había unas preciosas matas de yerbabuena. Abrió los ojos. La sensación de que el cielo era un lago no había desaparecido, sólo que ahora el agua, y con ella las flores que la rodeaban, se mecían suavemente. Al fin quedaron inmóviles y Dave se dijo que, ya que no podía arrojarse al cielo, por lo menos meterse en la alberca sí era una posibilidad real. Se levantó de la hamaca, una hermosa hamaca de seda blanca, ancha como un lecho nupcial, y se dirigió a la casa para cambiarse.

¿Mexicano? ¿Qué podía tener Dave de mexicano? Había nacido en Londres en la época en que su padre ocupaba el cargo de tercer secretario en la embajada de México. Cuando tenía tres años de edad trasladaron a Papá Sorensen a Canadá, a la parte de habla inglesa, donde tuvo el primero de lo que fue una serie de ascensos vertiginosos y pasó así a ser segundo y primer secretario en Otawa, consejero y después ministro en París —donde Dave conoció al mejor amigo, casi el único de su vida, el irlandés Chuck O’Brien— y cónsul general en San Francisco cuando Dave acababa de cumplir doce años. Por último, cuando Papá Sorensen fue nombrado embajador adjunto en Londres, hacía ya catorce años que Dave había abandonado su ciudad natal, y no le fue posible, desde luego, sentirse inglés. Nunca lo había sido. Vomitaba a los ingleses, y no tanto por el desprecio que hacia ellos le había inculcado Chuck O’Brien, o por la ira que sentía contra los súbditos británicos Papá Sorensen desde la guerra de las Malvinas: no, era un sentimiento espontáneo que se reafirmó con el trato de algunas novias anoréxicas que parecían negadas a todos los placeres y con la mala época que había pasado cuando estudiaba en la London School of Economics.

De modo que Dave no era inglés, ni canadiense, ni francés, ni americano. Ser mexicano era lo único que le quedaba, pero le quedaba grande, ajeno. Disfrutaba la cocina mexicana de Mamá Cuca, y conocía algunas de las partes más interesantes y bellas de México, porque cada dos años, en las vacaciones de Papá Sorensen, estuvieran en donde estuvieran, viajaban a México: ya fuera a Veracruz o Acapulco, a veces a Chihuahua, de donde era Cuca Armendáriz, a Yucatán y desde luego a Cuernavaca. A Dave le fascinaba ir a comer cangrejo a Mandinga, subir a la cumbre del templo de Chichén-Itzá, recorrer en tren la Barranca del Cobre, bañarse vestido en el mar azul turquesa de Tulum —el sol secaba sus ropas en unos minutos—, visitar el Museo de Antropología de la Ciudad de México y jugar en los Jardines Borda, a los que iba el emperador Maximiliano a cazar mariposas. Y sí, todo esto lo veía y lo gozaba, maravillado, pero como un turista curioso y lleno de asombro, sin sentir que eso le pertenecía.

Ya vestido con su traje de baño, con una toalla amarilla sobre los hombros y embarrado el cuerpo con crema bronceadora, Dave pasó por la terraza y sucumbió a la invitación de Papá Sorensen de probar los martinis que preparaba Roberto, el mozo. El martini seco, bien seco, clásico, era una bebida que, además de gustarle, le traía muy gratos recuerdos.

Dave y Chuck O’Brien nunca habían perdido contacto. Se escribían desde todas partes del mundo, pero pasaron muchos años sin verse hasta que un día, por puro azar, ambos ya convertidos en hombres, se encontraron en el aeropuerto de Chicago. Se reconocieron de inmediato, se abrazaron y se metieron en el bar más próximo para celebrar su encuentro.

A Dave se le ocurrió probar el martini seco. Tenía que ser, le dijo Chuck, con ginebra Beefeaters, un suspiro de vermut seco Noilly Prat y dos aceitu-nas con hueso. Chuck, por su parte, pidió un manhattan que, al igual que el martini, tenía que ser ortodoxo. O, en otras palabras, preparado con bourbon —de preferencia Jim Beam—, Cinzano rojo y dos cerezas en almíbar. Ojo: no en marrasquino, porque amargan.

—¿Te cambiaste por fin a San Francisco? —le preguntó Dave.

—Al fin… ¿Recuerdas que me prometí de niño volver a San Francisco para vivir allí? Tú también tienes que regresar a esa ciudad. Mejor dicho, yo te voy a llevar y allí encontrarás fortuna y amor.

No cabe duda de que Chuck no había cambiado: era, como siempre, el encargado de organizar la vida de los demás.

Dave probó el martini y lo aprobó. Sí, sin duda, Roberto había encontrado la fórmula del martini perfecto. Pero ahora Papá Sorensen, que lo acompañaba con un vaso de agua mineral, no sonreía. Con la cara inclinada y la boca entreabierta, su expresión era de una gran melancolía. Contemplaba con fijeza un lugar, en el jardín, donde no parecía suceder nada. Dijo después que tenía que ir al baño y entró en la casa. A través de la persiana, Dave observó que Papá Sorensen sostenía en las manos un objeto redondo. Recordó entonces que antes de ir a Houston había ido al Giant’s Dugout de San Francisco en Grant Avenue, para comprarle una pelota de beisbol autografiada. No, no había ninguna de Willie Mays. Pero, por ciento veinticinco dólares, compró una bola firmada por Mickey Mantle. Papá Sorensen se llevó la pelota a la nariz y la olió como quien aspira un perfume. Era, sí, el perfume de la nostalgia, el aroma de otros tiempos que no volverían jamás.

Esa mañana, durante el desayuno, Papá Sorensen le había contado cómo había perdido la casa.

—Nunca ahorré nada. Es decir, sólo lo que me costó esta casa, que fui pagando durante años. Siempre me gustó la buena vida. Como a ti, Dave.

Dave asintió.

—Y siempre quise lo mejor para todos. Por eso, cuando a tu mamá le dio el cáncer, la llevé a Houston, te acordarás. Ya vivíamos en Cuernavaca y sólo nos quedaba ir a un hospital del gobierno. Eso nunca, me dije. El tratamiento de tu mamá y su agonía me costaron más de cien mil dólares. Yo no tenía un centavo, que no fuera mi pensión miserable que apenas nos alcanzaba para vivir y medio mantener la casa. El dinero me lo prestó tu tío Salomón, sobre la casa. Luego vino lo mío, que también resultó carísimo, y de nuevo tu tío Salomón me prestó el dinero y me propuso un pacto: yo le vendía la casa por la cantidad que le debía y él se comprometía a pasarme dos mil quinientos dólares mensuales mientras yo viviera, y aumentarlos de acuerdo con la inflación. Si vivo pocos meses, hice un mal negocio. Si vivo varios años, hice un negocio magnífico, ¿no crees, Dave?

Dave no dijo nada: sólo de ver a Papá Sorensen que estaba hecho un anciano, demacrado, que apenas podía decir una frase sin que le faltara el aire, uno sabía que era el tío Salomón el que había hecho un muy buen negocio.

Dave se encaminó a la alberca y se recostó en una silla para asolearse un poco.

En eso había acabado la fortuna cafetalera de los Sorensen: en nada, pensó. Bueno, la de algunos de los Sorensen, los que descendían de David Isaías, su abuelo, no de los que descendían de su tío abuelo, Salomón. Su abuelo, David Isaías, se cansó un día de vivir en una hacienda. Prefería la ciudad y le encantaba Veracruz, así que le vendió a su hermano Salomón la parte que le correspondía de los cafetales y se fue a vivir al puerto. Le nacieron allí dos pasiones: la pesca del sábalo y el beisbol. Esta última la heredó a su hijo y su nieto, los dos llamados David nada más, sin el Isaías.

El abuelo vivió como príncipe varios años, pero no supo multiplicar el dinero. Le alcanzó, todavía, para pagar la educación de su único hijo varón en el Colegio Alemán de la Ciudad de México —donde se estableció en los años veinte— y después en Yale. Cuando nació David Sorensen Armendáriz el abuelo David Isaías estaba arruinado. Pudo, sí, morir en el Hospital Inglés y ser enterrado en el Panteón Francés.

Dave se levantó, dejó a un lado la toalla y se acercó a la alberca para tocar el agua con los dedos del pie. Como era de esperarse, estaba helada. Era fama que las albercas de Cuernavaca se llenaban con la nieve derretida que bajaba del volcán. El volcán de Malcolm Lowry.

Se zambulló en la alberca. El agua, a pesar de lo fría, estaba deliciosa. Salió a la superficie, se limpió los ojos y comenzó a nadar de lado, suavemente. Se dio cuenta de que era muy injusto con Papá Sorensen. Porque, según Papá Sorensen, su hijo vivía en una maravillosa casa en San Francisco, era dueño de un BMW 850 que debía costar más de cien mil dólares, era el vicepresidente de una gran agencia de publicidad y estaba casado con una millonaria que, a su vez, era dueña de un Daimler Majestic de colección. Lo que no sabía Papá Sorensen es que ya no aguantaba la agencia y que Linda ya no sabía, ella misma, si era o no millonaria, si lo había sido o si dejaría de serlo algún día: su padre la había amenazado con desheredarla por haberse casado con Dave y, para colmo, la casa y los dos coches estaban a nombre de él, de Lagrange. A pesar de todo, el viejo adoraba a su hija, también única, y no hubiera dejado que viviera con apuros económicos, de allí que, además de prestarle la casa y los dos coches, le pasara una generosa pensión mensual que les permitía vivir en la abundancia. Pero era Linda la que controlaba hasta el último centavo de esa pensión. Ella decidía cuándo y dónde Dave se compraba su ropa y de cuánto dinero podía disponer: tres o tres mil quinientos dólares mensuales, no más. A veces hacía alguna excepción. Una vez que Dave viajó a México, ella lo fue a dejar al aeropuerto y al despedirse le ofreció un rollo de billetes.

—Toma mil dólares, por si tienes una novia en México, para que te alcance para la champaña…

Dave titubeó dos segundos y aceptó el dinero. Nunca había odiado tanto a Linda. Pero nunca, tampoco, se había odiado tanto a sí mismo, por dejarse humillar así. Gastó los mil dólares completos en champaña que Olivia y él se bebieron en la cama del Hotel Camino Real de la Ciudad de México.

Por lo demás, para no aburrirse y aprovechar el talento que al parecer tenía como diseñadora, Linda trabajaba en la empresa decoradora de su amigo Jimmy Harris. Aun así, todo estaba a punto de terminar: Linda le había advertido que si Lagrange cumplía su amenaza, ella pediría el divorcio al día siguiente. Dave decidió no decirle nada a Papá Sorensen. De nada serviría amargar sus últimos días. Al menos, mientras viviera, podría gozar de esa casa que tantos esfuerzos había costado y en la que había puesto tantas ilusiones.

Primero, papá anunció la compra del terreno: dos mil metros cuadrados. Unos meses después, los tres —mamá, papá y Dave— celebraban un día de campo en un breñal lleno de ortigas y piedras, de donde todavía no se habían ahuyentado las arañas ponzoñosas y los alacranes. Pero era su breñal. Un año después, el terreno estaba limpio y bardeado, y levantadas las primeras paredes de las habitaciones, según los planos de Papá Sorensen: aquí va la estancia, aquí uno de los baños, allá las recámaras, la alberca estará al fondo. Dos años más tarde, cuando volvieron, a la casa sólo le faltaban los pisos y las tejas del techo, pero aún no había alberca. Hubo después varias interrupciones y tuvieron que pasar siete años en total para que la casa y la alberca estuvieran terminadas. La fertilidad del suelo de Cuernavaca permitió que el incipiente jardín se transformara pronto en un paraíso. Los flamboyanes trasplantados crecieron y se llenaron de flores anaranjadas, color fuego. Las buganvilias se extendieron por las bardas y todos los días alfombraban el pasto y la superficie de la alberca con hojas moradas, lilas y blancas. Otras enredaderas daban flores azul cielo, con forma de campánulas. Había también plantas de la flor del tigre y muchas otras de nombres desconocidos para Dave, y cuya infinita gama de colores: amarillo, lila, rosa, blanco, se esparcía por el jardín en forma de setos y arbustos, trepaba por los troncos de los árboles, y se refugiaba a la sombra de los rincones.

La inauguración de la casa de Cuernavaca fue uno de los días más felices de la vida de Papá Sorensen y Mamá Cuca.

Hicieron una gran fiesta a la que invitaron a toda la familia y a sus mejores amigos; mamá se lució con un menú espléndido, y papá descorchó algunos tesoros, entre ellos varias botellas de la Romanée-Conti. Todavía, sin embargo, pasaron varios años antes de que Papá Sorensen pudiera liquidar el préstamo que le sirvió para construirla. De hecho, el último pago casi había coincidido con la venta de la casa al tío Salomón.

Esa misma tarde Dave se despidió por última vez de su padre: regresaría a Cuernavaca nada más que para esparcir sus cenizas a la sombra del volcán. Tenía, el lunes, un vuelo para Los Ángeles, donde había negocios pendientes de la agencia. Camino a la Ciudad de México se preguntó mil veces qué era lo que había pasado con Linda, dónde había quedado, qué se había hecho la Linda de la cual, durante largo tiempo, había estado tan enamorado. Pero ¿era amor lo que sentía por ella? Existía en el idioma inglés una palabra exacta, infatuation