7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Spanisch

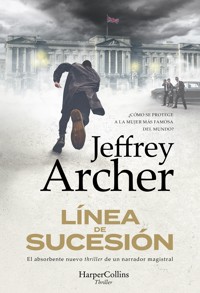

El absorbente nuevo thriller de un narrador magistral. ¿CÓMO SE PROTEGE A LA MUJER MÁS FAMOSA DEL MUNDO? 48 horas para localizar a un asesino... pero menos para salvar a la Corona. La misión más difícil del detective William Warwick hasta la fecha... Londres, 1988. La fiebre monárquica causa furor en una Gran Bretaña enamorada de la «princesa del pueblo». Scotland Yard tiene la atención puesta en el comando de élite de Protección de la Casa Real y en su comisario. Responsables de proteger a la familia más famosa del planeta, tienen que ser, sencillamente, los mejores. Un eslabón débil podría tener consecuencias desastrosas. Por tanto, el inspector jefe Warwick y su brigada de élite de Scotland Yard son los elegidos para investigar al comando. Pero enseguida queda claro que los problemas del Servicio de Protección de la Casa Real no son más que el inicio. Un siniestro grupo tiene en su punto de mira la seguridad del país y de la Corona. La única incógnita es cuál será el siguiente objetivo...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 523

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.

Avenida de Burgos, 8B - Planta 18

28036 Madrid

Línea de sucesión

Título original: Next in Line

© Jeffrey Archer, 2022

© 2023, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.

Publicado por HarperCollins Publishers Limited, UK

© De la traducción del inglés, Celia Montolío Nicholson

Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.

Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers Limited, UK.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.

Diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®

Imágenes de cubierta: Shutterstock

ISBN: 9788491398615

Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Créditos

Dedicatoria

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Capítulo 20

Capítulo 21

Capítulo 22

Capítulo 23

Capítulo 24

Capítulo 25

Capítulo 26

Capítulo 27

Capítulo 28

Capítulo 29

Capítulo 30

Capítulo 31

Capítulo 32

Capítulo 33

Capítulo 34

Capítulo 35

Capítulo 36

Capítulo 37

Agradecimientos

Para Janet

¿Una historia verdadera?

Capítulo 1

Un motociclista del Grupo de Escolta Especial entró majestuosamente en Scotland Yard seguido de cerca por un Jaguar verde y un Land Rover camuflado; completaba el convoy real dos motos de policía que cerraban la marcha. Todos se detuvieron en el mismo instante en que el Big Ben daba las once y media.

Del lado del copiloto del Jaguar salió un agente de protección especial y abrió la puerta trasera. El comisario general de la Policía Metropolitana, sir Peter Imbert, dio un paso al frente e hizo una reverencia.

—Bienvenida a Scotland Yard, alteza.

Sus palabras fueron recibidas con aquella sonrisa cálida y tímida que tan bien conocía todo el mundo.

—Gracias, sir Peter —respondió ella, y estrechó la mano del hombre—. Ha sido muy amable al acceder a esta inusitada petición que le he hecho.

—Un placer, señora —dijo sir Peter, antes de volverse hacia el comité de bienvenida de altos cargos policiales que estaban guardando cola—. Permítame que le presente al subcomisario general…

La princesa fue estrechando las manos de los agentes hasta que llegó al final de la cola, donde le presentaron al jefe de los equipos de investigación de homicidios de la Policía Metropolitana de Londres.

—Al comandante Hawksby se le conoce como el unicida —comentó el comisario general—. Y este es el inspector jefe Warwick, que será su guía esta mañana —añadió a la vez que una niña daba un paso al frente, hacía una reverencia y le ofrecía un pequeño ramo de rosas de color rosa a la princesa, quien, con la mayor sonrisa de todas las que había dedicado hasta el momento, se inclinó y dijo—: Gracias. Y tú ¿cómo te llamas?

—Artemisia —susurró la cabeza inclinada, mirando al suelo.

—Qué nombre más bonito —exclamó la princesa.

A punto estaba de reanudar la marcha cuando Artemisia alzó la mirada y dijo:

—¿Por qué no llevas corona?

William se puso rojo como un tomate, y su número dos, el inspector Ross Hogan, soltó una risita sofocada que provocó el llanto de Artemisia. La princesa volvió a inclinarse, cogió en brazos a la niña y dijo:

—Porque no soy una reina, Artemisia; solo soy una princesa.

—Pero algún día serás la reina.

—Y entonces llevaré corona.

Contenta con la respuesta, Artemisia sonrió mientras su padre acompañaba a la invitada real de la Policía Metropolitana al interior del edificio.

La princesa se detuvo a intercambiar unas palabras con el joven cadete que sujetaba la puerta, y a continuación William la llevó a un ascensor. Antes de la visita había tenido lugar una larga discusión acerca de si subiría a la primera planta por las escaleras o en ascensor. Había ganado el ascensor, con cinco votos a favor y cuatro en contra. Otra decisión difícil había sido la de quién la acompañaría en el ascensor. Al final, los elegidos fueron el comisario general, el comandante Hawksby y William, mientras que la dama de compañía de la princesa subiría en el otro ascensor con el inspector Ross Hogan y la subinspectora Roycroft.

William llevaba el guion bien preparado, pero la primera pregunta de su alteza real lo descolocó.

—¿Artemisia no será hija suya, por casualidad?

—Sí, señora —respondió William—. Pero ¿qué le ha hecho llegar a esa conclusión? —preguntó, olvidando por un instante que no se dirigía a uno de sus subordinados.

—Si no fuera su hija, usted no se habría ruborizado —respondió ella mientras pasaban al ascensor.

—La verdad es que le dije que no hablase con usted, y, sobre todo, que no le hiciera ninguna pregunta.

—El hecho de que le haya desobedecido me hace pensar que su hija será la persona más interesante que conozca hoy —susurró Diana mientras se cerraban las puertas del ascensor—. ¿Por qué se llama Artemisia?

—Por Artemisia Gentileschi, la gran pintora del Barroco italiano.

—¿De modo que es usted aficionado al arte?

—Lo mío es pasión, señora. Pero fue mi esposa, Beth, que es conservadora de pintura en el Museo Fitzmolean, quien eligió el nombre.

—Entonces volveré a ver a su hija —dijo la princesa—, porque, si no recuerdo mal, el año que viene inauguraré la exposición de Frans Hals del Fitzmolean. Más vale que me asegure de ponerme al menos una diadema, si no quiero que vuelva a regañarme —añadió mientras las puertas del ascensor se abrían en la primera planta.

—El Museo del Crimen, señora —dijo William, volviendo a su guion—, más conocido como el Museo Negro, fue creado por un tal inspector Neame, quien, en 1869, pensó que el estudio de casos famosos ayudaría a sus colegas a resolver crímenes e incluso a prevenirlos. Le ayudó el sargento Randall, que, con el material que recopiló de diferentes escenarios de crímenes y de criminales famosos, aportó las primeras pruebas documentales de este archivo de delincuentes. El museo abrió cinco años después, en abril de 1874, pero sigue cerrado al público.

William volvió la cabeza y vio a Ross Hogan charlando con la dama de compañía de la princesa. Acompañó a su invitada por un largo pasillo hasta la habitación 101, cuya puerta aguardaba abierta a que la cruzase su alteza real. Se preguntó si ella abriría alguna vez una puerta por sí misma, pero rápidamente desechó el pensamiento y volvió a su guion.

—Espero que el museo no le resulte demasiado inquietante, señora. Más de un visitante se ha desmayado.

Entraron en una sala cuya tenue iluminación no hacía sino aumentar el macabro ambiente.

—No puede ser peor que los cuatro días que suelo pasar en Ascot —contestó la princesa—. Allí estoy a punto de desmayarme todo el tiempo.

A William le entraron ganas de reír, pero se contuvo.

—La primera pieza de la exposición —dijo mientras se acercaban a una gran vitrina— incluye los objetos más antiguos reunidos por Neame y Randall.

La princesa miró atentamente la colección de armas utilizada por criminales del siglo xvii para asesinar a sus víctimas (entre otras cosas, un bastón que se transformaba en espada con un giro de la empuñadura, además de varias navajas automáticas, porras de madera y puños de acero). William pasó enseguida a la siguiente vitrina, que estaba dedicada a Jack el Destripador e incluía una carta manuscrita que había enviado a la Agencia Central de Noticias de Londres en 1888, en el apogeo de sus asesinatos en serie, carta en la que provocaba a la policía al predecir que jamás conseguirían atraparlo. Pero, claro, recordó William a su invitada, aquello fue antes de que la Policía Metropolitana empezase a valerse de las huellas dactilares para identificar a los delincuentes, y más de un siglo antes del descubrimiento del ADN.

—Todavía no me he desmayado —dijo la princesa mientras pasaban a la siguiente vitrina, que contenía unos binoculares de época—. Y estos ¿qué tienen de especial?

—No se fabricaron pensando en Ascot, señora —dijo William—. Fueron un regalo que le hizo un tipo bastante desagradable a su prometida a los pocos días de que ella le diera calabazas. Cuando se los acercó a los ojos y enfocó, salieron dos clavos de golpe y la cegaron. En el juicio, el fiscal le preguntó al acusado por qué había hecho algo tan horrible, y el hombre se limitó a responder: «No quería que volviese a mirar jamás a otro hombre».

Diana se tapó los ojos y William se apresuró a continuar con el recorrido.

—El siguiente objeto, señora, es muy fascinante —dijo William, y señaló una cajita de metal normal y corriente—. Fue la pista decisiva del primer caso que resolvió la Policía Metropolitana con la prueba de las huellas dactilares. En 1905, se arrestó a los hermanos Alfred y Albert Stratton por el asesinato del dueño de un comercio, Thomas Farrow, y de su esposa, Ann. Habrían salido impunes si Alfred no hubiese dejado una huella de pulgar en la caja registradora vacía. Ambos fueron declarados culpables y ahorcados.

Pasaron a la siguiente vitrina, donde la princesa echó un fugaz vistazo a una fotografía antes de volverse hacia William.

—Hábleme de él.

—El 18 de febrero de 1949, John Haigh mató a Olive Durand-Deacon, una viuda acaudalada que había ido a Crawley a ver el taller de ingeniería de Haigh. Después de quitarle todos los objetos de valor que llevaba encima, Haigh disolvió el cadáver en un bidón de ácido sulfúrico, pensando que, si la policía no conseguía encontrar el cadáver, no podría acusarle de asesinato. Pero no tuvo en cuenta la pericia de un tal Keith Simpson, un médico patólogo que descubrió tres cálculos biliares y un par de dientes postizos de la víctima en un montón de escombros que había al fondo del taller. Haigh fue detenido, condenado y ahorcado.

—Bueno, inspector, se ve que usted es de esos a los que les gusta llevar a las chicas a un lugar romántico en su primera cita… —dijo la princesa. Entonces William se relajó y se rio por primera vez.

—Otro hito —continuó mientras se detenían frente a la siguiente vitrina— fue la detención del doctor Hawley Harvey Crippen, un homeópata estadounidense que asesinó a su mujer, Cora, en Londres antes de huir a Bruselas acompañado por su amante, Ethel Le Neve. Desde Bruselas se fueron a Amberes, donde Crippen adquirió dos billetes para el buque de vapor Montrose con destino a Canadá. Ethel se disfrazó de muchacho para que pudieran pasar por padre e hijo. Antes de zarpar, el capitán del navío había visto un cartel de SE BUSCA, y empezó a sospechar al ver a Crippen y Le Neve cogidos de la mano y besándose. Telegrafió a Scotland Yard, y el inspector jefe Walter Dew, que estaba a cargo del caso, se fue inmediatamente a Liverpool y embarcó en el vapor Laurentic, un buque mucho más veloz, que llegó a Montreal antes que el Montrose. Cuando el Montrose entró en el río San Lorenzo, Dew, disfrazado de piloto, subió a bordo, arrestó a Crippen y a Ethel y los llevó de vuelta a Inglaterra para procesarlos. El jurado solo tardó treinta minutos en declarar a Crippen culpable de asesinato.

—Otro más que fue al degolladero… —dijo la princesa con tono jovial—. Pero ¿qué fue de Ethel?

—La absolvieron de ser cómplice encubridora. Eso sí, en su caso, el jurado tardó muchísimo más en tomar la decisión.

—Es curioso que las mujeres se vayan de rositas tan a menudo —dijo la princesa mientras pasaban a la siguiente sala, que no parecía precisamente más acogedora que la anterior.

—A continuación, va a conocer a unos famosos gánsteres del East End —anunció William—. Empezaré por los de peor fama de todos ellos, los hermanos Kray: Reggie y Ronnie.

—Hasta yo he oído hablar de ellos —dijo la princesa, y se colocó ante unas fotos policiales en blanco y negro de los tristemente célebres gemelos.

—A pesar de que habían cometido infinidad de delitos atroces durante muchos años, incluso más de un asesinato, fue casi imposible acusarlos, y no digamos condenarlos, porque no había nadie dispuesto a declarar en su contra por miedo a las consecuencias.

—¿Y al final cómo los pillaron?

—La policía acabó deteniéndolos después de que Reggie asesinase a un compinche llamado Jack «Sombrero» McVitie en 1967. Los dos Kray fueron condenados a cadena perpetua.

—¿Y la persona que testificó? —preguntó la princesa.

—No llegó a celebrar su siguiente cumpleaños, señora.

—Aún no me he caído redonda, inspector —bromeó la princesa al pasar a la siguiente sala, donde fue recibida por un amplio surtido de cuerdas de yute de distintos largos y grosores.

—Hasta el siglo XIX se formaban grandes multitudes en Tyburn para presenciar ahorcamientos públicos —dijo el comisario general, que los seguía de cerca—. Este bárbaro espectáculo terminó en 1868, cuando las ejecuciones empezaron a hacerse detrás de los muros carcelarios, sin público.

—Y usted, sir Peter, ¿llegó a presenciar algún ahorcamiento cuando era un joven agente? —preguntó la princesa.

—Solo uno, señora, y, gracias a Dios, nunca más.

—Refrésqueme la memoria —dijo la princesa, volviéndose hacia William—. ¿Quién fue la última mujer que murió en la horca?

—Se me ha adelantado usted, señora —dijo William, pasando al siguiente expositor—. Ruth Ellis, que regentaba un club nocturno, murió en la horca el 13 de julio de 1955, después de haber disparado a su amante con este revólver Smith and Wesson calibre 38 que puede ver aquí.

—¿Y el último hombre? —preguntó la princesa, clavando la mirada en el arma.

William se devanó los sesos —la pregunta no formaba parte del guion que llevaba preparado—. Se dirigió al comisario general, pero no obtuvo respuesta.

Fueron rescatados por el director del museo, que dio un paso al frente y dijo:

—Gwynne Evans y Peter Allen fueron ahorcados el 13 de agosto de 1964 por el asesinato de John Alan West, señora. El año siguiente, un proyecto de ley presentado por un diputado para abolir la horca se convirtió en ley. No obstante, señora, quizá le interese saber que todavía se puede ahorcar a alguien por traición o por piratería con violencia.

—Creo que en mi caso es más probable la traición —dijo la princesa, cosa que hizo reír a todos.

William acompañó a su invitada hasta la última sala del recorrido, donde le enseñó una fila de frascos que contenían diferentes venenos. Le explicó que era el método preferido por las mujeres para asesinar, sobre todo a sus maridos. Se arrepintió de sus palabras nada más pronunciarlas.

—Y con esto, señora, llegamos al final de la visita. Espero que le haya parecido… —titubeó antes de cambiar la palabra «agradable» por «interesante».

—El adjetivo «fascinante»se ajusta mejor a esta visita, inspector —contestó la princesa mientras William la acompañaba a la salida.

Volvieron por el largo pasillo en dirección al ascensor, pasando por delante de unos aseos que habían sido reservados para la visita real. A la entrada había dos jóvenes mujeres policía, pero no había habido necesidad de solicitar sus servicios y estaban decepcionadas. La princesa lo notó, y se detuvo unos instantes a charlar con ellas.

—Espero que volvamos a vernos, inspector, y también espero conocer a su esposa en la inauguración de la exposición de Frans Hals —dijo la princesa, y entró en el ascensor—. Me imagino que al menos será una ocasión más alegre que esta.

William esbozó una sonrisa.

Cuando se abrieron las puertas del ascensor en la planta baja, el comisario general tomó el testigo y acompañó a su invitada real al coche que la estaba esperando. El guardaespaldas mantuvo abierta la puerta de atrás mientras la princesa hacía un alto para saludar a la muchedumbre que se había congregado al otro lado de la acera.

—Ya he visto que no has tardado ni medio segundo en intentar ligar con su dama de compañía —dijo William cuando se le acercó el inspector Hogan.

—Creo —dijo Ross sin vacilar— que tengo muchas posibilidades…

—Pues yo diría que aspiras demasiado alto —respondió William.

—Para ti no fue un problema —dijo Ross con una sonrisa.

—Touché —dijo William a su amigo, e inclinó levemente la cabeza.

—Lady Victoria me ha dicho que el guardaespaldas de la princesa se jubila a finales de año y aún no han encontrado un sustituto. Así que tenía la esperanza de que dijese usted algo bonito sobre mí…

—¿Como qué? —preguntó William—. ¿Que no eres de fiar? ¿Que eres un crápula? ¿Que eres promiscuo?

—Creo que es más o menos eso lo que anda buscando —dijo Ross mientras la dama de compañía se subía al coche que precedía al de la princesa.

—Me lo pensaré —dijo William.

—¿Solo eso, con todo lo que he hecho por usted a lo largo de los años?

William contuvo la risa al recordar cómo había terminado su aventura más reciente. Ross y él acababan de volver de España, donde habían estado siguiéndole la pista a Miles Faulkner. En Barcelona por fin habían dado alcance a su viejo archienemigo, y se lo habían llevado a rastras a la prisión de Belmarsh, la misma de la que había huido Faulkner el año anterior. A pesar de que se sentían triunfantes, William y Ross eran conscientes de las inevitables consecuencias a las que iban a tener que enfrentarse «por haberos saltado todas las normas del reglamento», en palabras del comandante. William recordó a su jefe que en el reglamento de Faulkner no había ninguna norma y que, si ellos dos no se hubieran saltado alguna que otra, habría escapado de sus garras una vez más.

Dos errores no suman un acierto, les había recordado el comandante.

Pero ¿hasta cuándo podían esperar que Faulkner siguiese entre rejas, se preguntó William, cuando su corrupto abogado, el señor Booth Watson, consejero de la reina, estaba dispuesto a estirar esas mismas normas hasta el límite con tal de garantizar que su «distinguido cliente» quedase absuelto de todos los cargos y saliera de la cárcel con una reputación sin tacha? También contaban con que Booth Watson no iba a estar satisfecho hasta que William y Ross tuvieran que enfrentarse a un procedimiento disciplinario, tras el cual serían ignominiosamente despedidos del cuerpo por su inaceptable conducta durante el ejercicio de sus funciones policiales. William ya había advertido a su mujer de que los próximos meses no iban a ser una balsa de aceite.

—¡Menuda novedad! —había exclamado Beth antes de añadir que no iba a quedarse contenta hasta que Booth Watson estuviese con su «distinguido cliente» entre rejas, que era donde ambos tenían que estar.

William volvió de golpe al presente cuando su alteza real subió a la parte de atrás del coche y los motociclistas de escolta aceleraron y encabezaron la marcha del séquito real, que se fue alejando de Scotland Yard con rumbo a Victoria Street.

La princesa saludó al gentío con la mano desde su coche, y todos respondieron, salvo Ross, que seguía sonriendo a su dama de compañía.

—A ti lo que te pasa, Ross, es que tienes los huevos más grandes que el cerebro —dijo William mientras el convoy salía lentamente de New Scotland Yard.

—Hace que la vida sea mucho más interesante —respondió Ross.

En cuanto el convoy de la princesa se hubo perdido de vista, el comisario general y el Halcón[1] se acercaron a ellos.

—Buena idea la suya —dijo sir Peter—, eso de encargar a dos agentes jóvenes que les enseñen el museo a nuestros invitados, en lugar de que se ocuparan de ello unos vejestorios como nosotros. Sobre todo, teniendo en cuenta que uno de ellos claramente traía los deberes hechos.

—Gracias, señor —dijo Ross, lo que provocó una sonrisa burlona del comandante.

—La verdad es que Warwick se ha ganado que le dé usted el resto del día libre —sugirió sir Peter, y los dejó para volver a su despacho.

—Ni en sueños —murmuró el Halcón cuando el comisario general ya no podía oírlos—. De hecho, quiero veros a los dos en mi despacho con el resto del equipo lo antes posible…, y lo antes posible es ya.

[1] Se refiere al comandante Hawksby. Hawk es «halcón» en inglés. (Todas las notas son de la traductora).

Capítulo 2

El comandante tomó asiento a la cabecera de la mesa, donde ya se encontraban sus colaboradores más cercanos. Había tardado cinco años en formar el equipo, que a estas alturas tenía fama de ser uno de los mejores de Scotland Yard. Y, sin duda, el broche de oro había sido echarle el guante a Miles Faulkner en España, adonde se había fugado, y traerlo por fin de vuelta a Inglaterra para procesarlo.

Pero el Halcón se preguntaba a cuántos miembros de su equipo llamarían a declarar en ese caso concreto. William y Ross tendrían que someterse a un contrainterrogatorio por parte de Booth Watson, el desaprensivo abogado de Faulkner, que no vacilaría en hacer saber al jurado que dos de los agentes con más experiencia de la Policía Metropolitana habían detenido ilegalmente a su cliente cuando este estaba de viaje en Barcelona. No obstante, el Halcón aún se guardaba un as en la manga: tenía cierta información sobre Booth Watson que un destacado consejero de la reina como él no querría que llegase a oídos del Colegio de Abogados. Aun así, la cosa iba a estar muy reñida.

A los agentes que estaban sentados a la mesa el Halcón los consideraba más como su familia que como colegas —el Halcón no tenía hijos—. Igual que cualquier familia, tenían sus problemas y sus diferencias, y se preguntó cómo iban a reaccionar a lo que estaba a punto de decirles.

A pesar de que el inspector jefe Warwick era el inspector jefe más joven de la Policía Metropolitana, ya nadie le llamaba el Monaguillo, salvo, tal vez, el inspector Ross Hogan, que en esos momentos se encontraba sentado justo enfrente de él. Ross era, sin lugar a dudas, la oveja negra de la familia, un inconformista que estaba más interesado en mandar delincuentes a chirona que en rellenar infinitos formularios, y que había sobrevivido a sus frecuentes encontronazos con sus superiores solo porque el Halcón lo consideraba el mejor de todos los agentes secretos con quienes había trabajado.

A la derecha de Hogan estaba la subinspectora Roycroft, una de las muchas examantes de Ross y, posiblemente, la más valiente de todos los agentes que estaban sentados alrededor de la mesa. Recién salida de la Academia de Hendon, una jovencísima agente Jackie había placado a un traficante de armas argelino de dos metros, lo había tirado al suelo y lo había esposado antes de que se presentase en escena otro agente. No obstante, seguramente lo que más la acreditaba entre sus colegas era el hecho de que había dejado fuera de combate a un inspector que le había plantado la mano en la pierna cuando estaban de guardia. Nadie salió a defenderla cuando dio parte del incidente, pues el inspector en cuestión había sido el único testigo. Después de aquello, sus perspectivas profesionales se habían frenado en seco, hasta que el comandante se percató del potencial de Jackie Roycroft y le pidió que se incorporase a su equipo.

Frente a ella estaba el subinspector Adaja. Listo, emprendedor y ambicioso, había gestionado los prejuicios raciales tanto dentro como fuera del cuerpo policial con dignidad y elegancia. El Halcón no tenía la menor duda de que Paul llegaría a ser el primer comandante negro, y le hacía gracia que Paul tampoco la tuviese.

Y, por último, la detective Pankhurst, la más joven del equipo, que jamás aludía a su educación en colegios privados, ni a su matrícula de honor, como tampoco al hecho de que una de sus antepasadas más famosas, la sufragista Emmeline Pankhurst, había estado en la cárcel, y más de una vez. Rebecca era, seguramente, la más inteligente de todas las personas sentadas a la mesa, y el comandante ya había decidido que no iba a tardar en darle un ascenso, aunque aún no se lo había dicho.

Lo malo de estar al mando de un grupo tan brillante y dinámico era que había que madrugar —y mucho— si querías llevarle la delantera. A pesar de ello, en esta ocasión, el comandante se había asegurado de ponerse en marcha antes incluso de que hubieran sonado las alarmas de sus subalternos.

—Permitidme que empiece felicitándoos a todos por el papel que habéis jugado en los casos abiertos de homicidio que el comisario adjunto nos pidió que resolviéramos. Pero esto ya es agua pasada, y ahora debemos mirar al futuro.

Alzó la mirada y comprobó que todos le estaban prestando atención.

—El comisario adjunto ha decidido, sabiamente, apartar al equipo de los casos de homicidio y proponernos un desafío aún mayor. —Les hizo esperar, pero solo un instante—. El Servicio de Protección de la Casa Real —dejó que las palabras se quedasen flotando en el aire— está dictando sus propias leyes. El agente que está al mando, el comisario Brian Milner, se cree que su unidad es intocable, que solo tiene que rendir cuentas ante la familia real, y que, por tanto, ha dejado de formar parte de la Policía Metropolitana. Nosotros les vamos a sacar de su error. Hace tiempo que, cuando uno de sus agentes asciende o se jubila, Milner ni se molesta en entrevistar a candidatos externos. Así se asegura de no perder el control de la unidad, lo cual es a su vez un problema, porque, a raíz de los recientes ataques terroristas perpetrados en distintos lugares por todo el mundo, el MI6 se ha puesto en contacto con nosotros para advertirnos de que es muy posible que el siguiente objetivo sea un miembro de la familia real, que, también según el MI6, demasiado a menudo es un blanco fácil. Incluida la reina.

Paul fue quien interrumpió el silencio que siguió a sus palabras.

—¿Y de dónde piensa el MI6 que vendría el ataque?

—Probablemente de Oriente Medio —dijo el Halcón—. Antiterrorismo está vigilando de cerca a todas las personas procedentes de Irán, Iraq o Libia, por nombrar los tres candidatos más obvios. El comisario general adjunto Harry Holbrooke me dejó bien claro a qué nos enfrentamos. Nombró las tres organizaciones terroristas que están en su lista de objetivos a vigilar y que suponen una amenaza inminente.

Todos los presentes siguieron tomando apuntes.

—Holbrooke no cree que vayan a salir de sus propios países, donde se encuentran seguros, pero sí que las tres organizaciones habrán repartido por el Reino Unido varias células latentes preparadas para desplazarse en cualquier momento. Ya ha encargado a varios equipos que vigilen de cerca a los candidatos más conocidos, que son más de una docena, pero reconoce que no dispone de más hombres para vigilarlos a todos porque ha agotado casi todos sus recursos. Con este fin, nos ha pedido que compartamos cualquier información que nos llegue, por insignificante que pueda parecernos.

—Jugar a polis y cacos es cosa del pasado, está claro —dijo Ross con cierta emoción.

—De un pasado muy remoto —dijo el Halcón—. Y no ayuda mucho que Holbrooke, entre otros, haya dejado de creer que el comisario Milner sea un buen jefe del Servicio de Protección de la Casa Real y quiera sustituirle lo antes posible.

—¿Por alguna razón en particular? —preguntó Ross.

—Sí. Cuando Holbrooke le llamó por teléfono a Buckingham Gate y dejó recado para que se pusiera en contacto con él urgentemente, Milner no se molestó en responder hasta una semana más tarde. Y, cuando Holbrooke le informó con todo detalle de la última amenaza terrorista, lo único que dijo Milner al respecto fue, y cito palabras textuales: «No te agobies, colega, lo tenemos todo controlado».

—Lo cual, señor —dijo Jackie apartando la vista de su cuaderno—, me suscita la siguiente pregunta: ¿nos han asignado al Servicio de Protección de la Casa Real única y exclusivamente porque el comisario general no considera que Milner esté a la altura de sus funciones?

El comandante Hawksby guardó silencio unos instantes antes de responder:

—No. En realidad, ni siquiera Holbrooke conoce toda la historia, porque sigo considerándola un asunto interno. —Cerró la carpeta que tenía delante y añadió—: Dejad de escribir.

Obedecieron sin rechistar.

—El comisario general también tiene razones para pensar que Milner y parte de su círculo más cercano están corruptos; entre otras cosas, porque al parecer vive con el sueldo de un comisario como si fuera un miembro menor de la realeza. Y, si al final se confirma, vamos a necesitar pruebas irrefutables de lo que lleva tramando los diez últimos años para que podamos pensar siquiera en arrestarle. En parte porque, sobra decirlo, tiene amigos en las altas esferas, y con algunos ha trabajado durante años. Teniendo esto en cuenta, dentro de poco vamos a proporcionarle cuatro nuevos reclutas a Milner, pero entre ellos no se encontrará Ross Hogan, que estará directamente bajo mis órdenes.

—¿Vuelvo a trabajar como agente secreto? —preguntó Ross.

—No. De hecho, más al descubierto no podrías estar —añadió el Halcón sin dar explicaciones.

Nadie pidió detalles ni interrumpió mientras el jefe se explayaba.

—El inspector jefe Warwick se incorporará al Servicio de Protección de la Casa Real en calidad de lugarteniente del comisario Milner, pero no antes de que los demás os hayáis puesto completamente al corriente de los problemas a los que os vais a enfrentar, y eso podría llevaros, como poco, un par de meses. Y recordad: debemos evitar que Milner descubra qué nos traemos entre manos, conque más vale que no os vayáis de la lengua con ningún compañero que no esté presente en esta sala. No podemos permitirnos darle a ese hombre ni la más mínima oportunidad de borrar sus huellas antes de que hayamos entrado siquiera en escena. Al inspector jefe Warwick se le dará manga ancha para que busque y encuentre a cualquier otro agente que actúe como si estuviera por encima de la ley, y a la vez intentará descubrir si se toman la amenaza terrorista mínimamente en serio.

El comandante se volvió hacia William.

—Puede que el primer problema con el que te topes sea el propio Milner. Si la manzana más grande del barril está podrida, ¿qué esperanza hay para las que todavía están germinando? No olvidéis que Milner lleva más de una década al mando de la unidad, y que considera que la única persona a la que tiene que rendir cuentas es a su majestad la reina. Tendréis que andaros con pies de plomo si queréis manteneros el tiempo suficiente para averiguar cómo se está saliendo con la suya —añadió el Halcón, cediendo el testigo a la única persona de la mesa que ya había sido informada en profundidad.

—Durante las próximas semanas —dijo William—, quiero que estudiéis a fondo cómo desempeñan sus actividades públicas los miembros de la familia real. Imaginaos que ni siquiera supierais quiénes son; partid de cero y tratadlos como si fueran todos unos delincuentes a los que hay que investigar.

—Suena divertido —dijo Jackie.

—Podéis empezar por una visita guiada al castillo de Windsor en un día de puertas abiertas, cuando no haya miembros de la familia real en las instalaciones. Vuestro único cometido será tantear el terreno a la vez que comprobáis las medidas de seguridad. Cuando en vuestro primer día os presentéis como agentes del Servicio de Protección de la Casa Real, quiero que vayáis con ventaja.

—¿Qué os apostáis a que me cuelo en el castillo sin que me vean? —preguntó Ross.

—Ni se te ocurra —dijo el Halcón—. En bastante lío estás metido tú ya. Eso sí, si por casualidad te topas con algún agente de protección recién jubilado, tienes permiso para irte de pesca con él. Asegúrate solamente de que no terminas siendo tú el cebo, porque, de ser así, no te quepa la menor duda de que llamarán a Milner y habrá que apartarte del caso.

—Eso sí, una vez que empecemos a trabajar para el Servicio de Protección de la Casa Real —dijo William—, contad con que seréis ignorados, insultados, incluso ridiculizados, por agentes que no saben que dentro de unos meses quizá ya no sigan allí. De todas formas, tened siempre presente que no todos serán corruptos; es posible que haya quien piense lo mismo de Milner que el comisario general, aunque me temo que otros serán incorregibles. Las reuniones del equipo seguirán celebrándose aquí, en Scotland Yard, cada mañana, de ocho a diez. En ellas compartiremos lo que vayamos averiguando, y con un poco de suerte descubriremos exactamente a qué nos enfrentamos incluso antes de incorporarnos al servicio. ¿Alguna pregunta?

—No ha mencionado qué papel voy a jugar yo —dijo el inspector Ross Hogan haciéndose el ofendido.

—Eso dependerá de que ella le ofrezca el puesto.

—¿Ella? —dijo Ross.

—Su alteza real la princesa de Gales —dijo William volviéndose hacia su viejo amigo— nos ha invitado a tomar el té en el palacio de Kensington mañana, a las tres de la tarde.

Ross enmudeció unos instantes. No estaba seguro de si William le estaba gastando una broma.

—Por desgracia, no podré ir —dijo con indiferencia—. Mañana por la tarde tengo un compromiso más urgente. Tengo hora para cortarme el pelo.

El resto del equipo esperó a la reacción del Halcón.

—El único compromiso urgente que tendrás mañana por la tarde si no te presentas puntualmente en el palacio de Kensington, inspector, será la Torre de Londres, donde te encontrarás con que he nombrado responsable de torturas al inspector jefe Warwick. La subinspectora Roycroft se encargará del potro, y el subinspector Adaja de las empulgueras, y la detective Pankhurst se enfrentará a la difícil tarea de encontrar un tajo lo suficientemente grande como para poner sobre él tu cabeza. Y sobra que preguntes quién será el verdugo. ¿Alguna otra frivolidad que quieras comentarme, inspector Hogan?

Esta vez, las risas fueron sofocadas por sonoras palmadas sobre la mesa. Cuando amainaron, William fue el primero en hablar.

—Podéis tomaros el resto del día libre, antes de que nos pongamos a trabajar en nuestras nuevas misiones. Eso sí, cuento con veros en mi despacho mañana por la mañana a las ocho para informaros en detalle sobre vuestros respectivos papeles, y aseguraos de que antes leéis todo esto con atención.

Entregó una gruesa carpeta a cada uno.

Paul miró la suya de reojo y dijo:

—Por mor de la precisión en materia de pruebas, algo a lo que usted siempre ha concedido una gran importancia, ¿me permite puntualizar, jefe, que para presentarnos mañana a las ocho de la mañana con los documentos bien leídos tendremos que renunciar a tener hoy el día libre?

—Tienes toda la razón del mundo —dijo William entrando al trapo—. Pero, si por lo que sea no eres puntual y vienes sin haberte leído todos los documentos, subinspector Adaja, puede que desciendas a la categoría de detective, y, en vista de que contigo tendremos dos detectives en nuestras filas, tal vez decida que uno de los dos sobra…

—Seré puntual, señor —dijo Paul, y cogió su carpeta antes de que William pudiera completar la frase.

—Me alegro de oírlo. Ahora, Jackie, Rebecca y tú podéis iros mientras me quedo hablando con el inspector jefe Warwick y el inspector Hogan —dijo el Halcón, y no volvió a abrir la boca hasta que se hubo cerrado la puerta.

—Como sabéis, tenemos que hablar de un asunto todavía más grave. Miles Faulkner ha vuelto a la cárcel para seguir cumpliendo la condena por fraude y engaño a la que fue sentenciado antes de fugarse, pero a vosotros os van a preguntar muy en serio cómo le trajisteis de vuelta a la cárcel de Belmarsh desde España. Doy por hecho —dijo mientras se inclinaba y apoyaba los codos sobre la mesa— que podréis ofrecer una explicación creíble de las actividades extraoficiales a las que os dedicasteis en España. El señor Booth, no os quepa duda, las calificará ante el jurado de secuestro y robo, además de considerarlas una flagrante violación de los derechos de su cliente.

—En términos legales, señor, robar es coger algo sin intención de devolvérselo a su legítimo dueño —dijo William—. Admito haber sacado el retrato de Frans Hals de la casa que tiene Faulkner en España, pero inmediatamente se lo entregué a su legítimo dueño en Inglaterra. Un hecho que ha sido confirmado por escrito por la exmujer de Faulkner, Christina —continuó a la vez que le entregaba una carta al comandante.

—Y, entonces, ¿dónde está el cuadro en estos momentos? —preguntó el Halcón después de leer la carta.

—En el Museo Fitzmolean, donde formará parte de la exposición de Frans Hals que hay programada para el año que viene.

—No juega precisamente a tu favor que tu mujer sea la comisaria de la exposición —dijo el Halcón mirando a William a los ojos.

—Christina y ella son amigas desde hace unos años —le recordó William—. Pero, claro, Beth siempre se fija en el lado bueno de las personas.

—La señora Faulkner es buena amiga cuando le conviene —dijo el Halcón—. Si le viniera mejor otra cosa, no dudaría en cambiar de chaqueta. —Los dos agentes se abstuvieron de hacer ningún comentario—. En cualquier caso, todavía tenemos que enfrentarnos a la acusación de secuestro. ¿Sería demasiado esperar que también tengáis una explicación creíble para eso?

—A Faulkner le salvé la vida —dijo Ross con vehemencia—. ¿Qué más quiere, maldita sea?

—Una tarjeta como esa del Monopoly en la que pone «Salir de la cárcel» —respondió inmediatamente el Halcón—. Pase lo que pase, el jurado querrá saber cómo y por qué acabaste salvándole la vida a Faulkner.

—No sé de qué manera, Faulkner se las apañó para encerrarse en su propia caja de seguridad, y yo era la única persona, aparte de él, que sabía cómo abrirla —dijo Ross—. De hecho, llegué justo a tiempo; si no, habríamos tenido que lamentar la muerte de Faulkner —añadió, sin que pareciese un lamento.

—Y, como habré de recordarle al jurado, Faulkner estaba inconsciente cuando abrimos la caja de seguridad —dijo William mirando su informe—. El teniente Sánchez de la Policía española tuvo que hacerle el boca a boca para reanimarlo.

El comandante continuó:

—La siguiente pregunta de Booth Watson será: ¿Por qué no avisaron inmediatamente a una ambulancia?

Ross reflexionó unos instantes antes de responder:

—Estaba a punto de avisar cuando Faulkner recobró la conciencia y consiguió articular unas palabras. Desvariaba bastante, pero me suplicó que…

—Mejor di «insistió»; suena más convincente —sugirió el Halcón.

—Me insistió en que quería ver a su médico. Di por hecho que sería un médico español, pero Faulkner me dijo que se llamaba Simon Redwood y que tenía la consulta en la calle Harley, 122.

El Halcón se dirigió a William:

—¿Qué pasó después?

—Llevamos a Faulkner en coche al aeropuerto, donde su jet privado se estaba preparando para el despegue.

—Qué oportuno —dijo Hawksby—. Pero el piloto os preguntaría por qué no habíais llevado a Faulkner al hospital más cercano, ¿no? Y, antes de que respondáis, conviene que demos por hecho que Booth Watson le hará subir al estrado.

—En efecto, nos lo preguntó —dijo Ross, con tono satisfecho—. Y yo le dije que me limitaba a cumplir las órdenes del señor Faulkner y que, si quería expresarle su opinión al jefe, adelante. Pero no lo hizo.

—Menuda suerte, ¿no, inspector? —dijo el Halcón, sin esforzarse por disimular el tono de sarcasmo—. No obstante, todavía vas a tener que explicarle al jurado por qué, cuando aterrizasteis en Heathrow, no se llevaron a Faulkner directamente a la calle Harley, sino a Belmarsh, la cárcel de máxima seguridad de Londres.

—Eran las cinco de la madrugada —dijo William—. Sí que llamé a la consulta de la calle Harley desde el coche, pero solo me respondió un contestador automático que decía que abrían a las nueve.

—¿Quedó grabada la hora de la llamada? —preguntó el Halcón.

—Sí, señor. Las 05:07. Volví a llamar nada más dar las nueve y le dije al doctor Redwood que cuando quisiera podía visitar a su paciente en el hospital y hacerle un reconocimiento exhaustivo. Eso hizo, esa misma mañana.

—Menos mal que uno de vosotros estaba utilizando la cabeza para pensar —dijo el Halcón—. En cualquier caso, os aconsejo que os aseguréis de que cantáis los dos al unísono mucho antes de que el caso vaya a juicio, porque os garantizo que, en cuanto Booth Watson vuelva de España y tenga oportunidad de hablar con su cliente, no tardará en comprobar que tiene argumentos más que de sobra para desmantelar todas vuestras pruebas. Tendréis que rezar para que el jurado acepte la versión de los hechos de Ross en lugar de la de Faulkner, porque, si descubren que atrapasteis a Miles Faulkner de manera ilegal y lo trasladasteis a Inglaterra a la fuerza, podríais acabar los dos compartiendo una celda.

El teléfono que había sobre el escritorio empezó a sonar.

—¿No te he dicho que no me pases ninguna llamada, Angela? —dijo el Halcón, casi gritando; sin embargo, después de quedarse escuchando unos segundos, le pidió—: Pásamelo.

Capítulo 3

El capitán del yate de Faulkner comprobó de nuevo el rumbo y barruntó que algo no iba del todo bien. Esta misma sensación venía acompañándole desde el inicio de la travesía, cuando, había visto algo increíble: al personal de la casa de campo cargando todos los cuadros en la bodega del yate. Como no vio al jefe por ninguna parte, no levantó un dedo para ayudarles.

—¿Nos acompañará el señor Faulkner? —le había preguntado a Booth Watson cuando este pasó al puente de mando.

—No. Le ha surgido un imprevisto. Pero sus instrucciones están bien claras.

El capitán Redmayne no le creyó, ya que nunca había visto al señor Faulkner separarse de su colección de arte. Le habían advertido en varias ocasiones de que, si se diera el caso de que el jefe quisiera salir deprisa, no se arriesgaría a coger un coche ni a embarcar en su avión privado mientras corriera el más mínimo riesgo de que lo arrestaran. Por eso el yate tenía que estar siempre listo para zarpar. Entonces, ¿dónde estaba el jefe? Esa era una pregunta que el capitán no se molestó en hacerle a Booth Watson, porque le parecía poco probable que fuese a recibir una respuesta sincera. «Y ¿cuál es nuestra primera escala?», se había limitado a decir.

Booth Watson ya había considerado varias alternativas, pero había aceptado que tendría que asumir algún riesgo. Finalmente, contestó:

—Cualquier lugar de la costa sur de Inglaterra en el que los agentes de aduanas no sean reacios a recibir una bonificación por no revisar el cargamento con demasiado celo.

El capitán Redmayne pareció no estar seguro; no era ese el destino que el señor Faulkner le había dicho expresamente que sería su siguiente escala si se veían obligados a zarpar de buenas a primeras. Quiso protestar, pero asumió que carecía de autoridad para desobedecer al representante del jefe en tierra.

—Conozco el puerto perfecto —había dicho al fin el capitán Redmayne—, y hasta puedo recomendarle a alguien. Pero sepa que necesitará mil libras en efectivo si quiere que todos los documentos reciban automáticamente el visto bueno oficial.

Booth Watson había echado un vistazo al maletín de cuero Gladstone del que rara vez se separaba. Cuando hacía tiempo que uno trabajaba para Miles Faulkner, siempre llevaba encima el efectivo suficiente para cubrir este tipo de eventualidades. Mientras zarpaban de la recoleta ensenada, no se había parado a recordar ni una sola vez al muerto que dejaba atrás. La víspera, cuando Booth Watson había llegado a la casa de campo de Faulkner, el mayordomo Collins le había dicho con tono angustiado que Miles estaba encerrado en su caja de seguridad, y que, por lo menos, llevaba tres horas allí metido. Booth Watson había llegado a la conclusión de que Miles tenía que estar muerto; era imposible sobrevivir tanto tiempo dentro de la caja de seguridad —no había suficiente aire—.

Fue entonces cuando se le ocurrió la idea. No obstante, había esperado una hora más antes de dar la orden de que embalaran la legendaria colección de arte de su cliente y la almacenasen en la bodega del yate.

Confiaba en que, si conseguían zarpar antes de que la Policía española se presentase en la casa, al abrir la caja de seguridad se encontrarían con que el hombre sobre el que pesaba una orden de captura estaba muerto. Debía de haber sido una muerte larga y dolorosa, pensó Booth Watson, pero no vertió ni una lágrima mientras se paseaba por el estudio de Faulkner sin apartar apenas la mirada de la caja de seguridad.

Al cabo de sesenta largos minutos, estaba casi seguro de que era imposible que Miles hubiera sobrevivido. Durante la siguiente hora empezó a fraguar un plan, y, para cuando el reloj dio las seis, estaba listo para entrar en acción: regresaría a Inglaterra, almacenaría los cuadros en un lugar seguro y, como aún tenía el poder de representación de su cliente —de su difunto cliente—, transferiría sistemáticamente todos los activos de sus bancos a una cuenta offshore de Hong Kong que se había abierto años atrás. Otra cosa más que Miles, con su ejemplo, le había enseñado.

El siguiente paso sería sacar a la venta las tres valiosísimas propiedades de Miles, y, como no tenía prisa, podía esperar a que alcanzaran un precio de mercado razonable. Después se pondría en contacto con el coleccionista chino que le había propuesto hacía poco comprar la colección y se había topado con el firme rechazo de Miles. Le explicaría al señor Lee que, debido a la luctuosa partida de su cliente, su albacea (o sea, él) estaría dispuesto a replantearse la venta de las obras si el precio era adecuado. Al final puede que el único problema fuera la exmujer de Miles, Christina, que en cuanto descubriera lo que había estado tramando exigiría, sin duda, su tajada. A lo mejor querría quedarse con un yate de lujo que a él ya no le iba a servir de nada…

A continuación, dejaría pasar unas semanas antes de hacer correr la voz entre las asociaciones de juristas de que estaba pensando en jubilarse, y, una vez terminada la investigación judicial, saldría discretamente del país sin comunicar a nadie su nueva dirección.

Miles Faulkner entró tranquilamente en la cantina de la cárcel, ajeno a lo que su abogado estaba tramando en alta mar. Se alegró de ver a Tulip, su antiguo compañero de celda, sentado a la mesa que siempre habían compartido.

—Muy buenas, jefe —dijo Tulip mientras Miles se sentaba enfrente.

Un guardia le sirvió el café mañanero como si nunca hubiera estado ausente, y Miles dio un sorbo antes de empezar a leer un artículo del Daily Telegraph. Era un reportaje bastante malo, pero la fotografía en la que su archienemigo, el inspector jefe Warwick, bromeaba con la princesa de Gales sirvió para recordarle quién había sido el responsable de enviarle de vuelta a chirona.

Tulip, los ojos y los oídos de Miles en la cárcel, había intentado sacar todos los periódicos de la cantina antes de que Miles bajase a desayunar, ya que casi todos mostraban la misma foto en portada.

Para colmo de males, el corresponsal del Telegraph para asuntos de la realeza describía a Warwick como «el encomiable joven agente que hace poco se encargó de devolver al prófugo Miles Faulkner a la cárcel». El Sun —el periódico más leído en las prisiones— añadía: «que es donde tiene que estar». Miles tiró el periódico a un lado; sabía que dentro de poco iba a proporcionar a la prensa material para un reportaje todavía más importante. Pero todo a su debido tiempo.

—Cuando quiera, me encargo de que lo liquiden, jefe —dijo Tulip señalando la foto.

—No —dijo Faulkner con firmeza—. Quiero que mi venganza sea más duradera.

—¿Qué puede ser más duradero que la muerte?

—Que te expulsen del cuerpo de Policía —dijo Faulkner—, que te acusen de secuestro y robo y te pases el resto de tus días sumido en la deshonra —añadió a la vez que un carcelero le dejaba un plato de huevos con beicon. Hizo una pausa—. Si tenemos suerte, a lo mejor hasta termina viniendo aquí.

—Bien pensado, jefe. Pero ¿cómo va usted a lograrlo?

—Tengo la sensación de que, cuando se celebre mi juicio en el Bailey, al jurado le fascinará enterarse de los esfuerzos que hicieron Warwick y Hogan para sacarme a hurtadillas de España sin una orden de extradición. Ten la seguridad de que Booth Watson los tachará de cazarrecompensas una y mil veces durante sus observaciones preliminares y en sus conclusiones.

—¿Ha hablado usted con su abogado desde que le echaron el guante? —preguntó Tulip.

—No. He llamado varias veces a su despacho esta última semana, pero lo único que me dijo su secretaria fue que estaba en el extranjero y que en cuanto volviera le haría saber que he llamado. Esto me hace pensar que continúa en España, atando cabos sueltos. Pero de momento he de ocuparme de un problema mucho más acuciante.

—¿Qué puede ser más acuciante que prepararse para el juicio?

—Mi exmujer —dijo Faulkner casi escupiendo las palabras al tiempo que un guardia le volvía a servir café—. Sabe Dios qué tramará Christina ahora que estoy fuera de la circulación.

—Mis fuentes me han dicho que se está fundiendo su dinero de usted como una descosida —dijo Tulip—. Cena habitualmente en el Ritz, sale de compras por Bond Street y mantiene a una recua de yogurines que no hacen más que estafarla. —Lanzó una mirada furtiva a Faulkner—. ¿Y si sufriese un desgraciado accidente de camino a Bond Street? —sugirió—. En horario comercial el tráfico es de locos, jefe…

—No —dijo con firmeza Faulkner—. Al menos hasta que se termine el juicio, si lo que quiero es convencer al jurado de que me he reformado y fui víctima de una detención ilegal. Así que durante los próximos meses tengo que estar, como la mujer del César, «por encima de toda sospecha».

Tulip se quedó desconcertado.

—No obstante, ya me aseguraré yo de que Christina se queda sin blanca mucho antes de que el caso vaya a los tribunales, y Warwick podrá considerarse afortunado si le sale un puesto de guarda de seguridad en el Fitzmolean —añadió, y apartó a un lado los huevos y el beicon.

—Y ¿qué me dice del inspector Hogan?

—Deshazte de él como y cuando quieras. Eso sí, asegúrate de que sea algo memorable —dijo Miles mirando de nuevo la portada del Telegraph—. Me he propuesto que me dediquen más de un expositor en el Museo Negro.

—Era el teniente Sánchez, de la Policía Nacional de Barcelona —dijo el Halcón nada más colgar—. Dice que Booth Watson embarcó en el yate de Faulkner poco después de que aparecieran sus agentes.

—Interesante —dijo William—. ¿Adónde se dirige el yate?

—La última vez que lo vieron fue cuando doblaba el golfo de Vizcaya; la Interpol lo ha estado vigilando de cerca.

—De manera que Booth Watson debe de estar volviendo a Inglaterra, y debe de haberse hecho falsas ilusiones acerca de que su cliente seguía encerrado en la caja de seguridad cuando zarpó y de que es imposible que haya sobrevivido.

—Puede que tengas razón, William, porque Sánchez también ha dicho que lo único que quedaba en las paredes eran las escarpias, así que debe de haber quitado todos los cuadros.

—En cuyo caso, señor, permítame sugerirle que avisemos al servicio de guardacostas para que estén pendientes por si lo ven, y así podremos estar esperándole en la dársena antes de que entre en aguas territoriales.

—Bien pensado —dijo el Halcón mientras descolgaba el auricular.

—La señora Christina Faulkner por la línea uno, sir Julian —dijo la secretaria.

—Pásemela —dijo el abogado.

Aunque su clienta no le caía bien, siempre disfrutaba de sus encuentros. Le había hecho la vida imposible a su hijo William, al que sabía que le preocupaba la amistad de Christina con su esposa, Beth. Pero Christina era como una buena novela, que nunca se sabía cómo iba a terminar: los giros argumentales se daban cuando menos te los esperabas.

—Buenos días, señora Faulkner, ¿en qué puedo ayudarla?

—Mi exmarido ha vuelto a la cárcel, sir Julian, como, sin duda, ya sabrá usted.

—Eso he oído.

—Lo que tal vez no sepa es que su yate se dirige a Inglaterra con el señor Booth Watson a bordo, además de ciento noventa y un cuadros al óleo de procedencia nada desconocida.

—¿Cómo es posible que sepa usted eso?

—Porque el mayordomo de Miles me llamó anoche para decirme que el yate zarpó desde Barcelona hace más de una semana y me preguntó si sabía cómo ponerme en contacto con Miles.

—¿Qué más le dijo? —preguntó sir Julian. Cogió un bolígrafo y empezó a hacer anotaciones.

—Booth Watson no solo se llevó todos los cuadros de Miles, sino que también ordenó al mayordomo que pusiera a la venta su casa de España.

—¿Y lo ha hecho?

—En absoluto. De hecho, desde que comprendió que Miles seguía vivo y que estaba otra vez encarcelado en Inglaterra quiere ponerse en contacto con él a toda costa, y por eso terminó llamándome. —Hizo una pausa—. Y, después, ¿quién cree usted que me llamó en mitad de la noche?

Sir Julian, perfectamente consciente de que la señora Faulkner se moría de ganas de contárselo, no respondió.

—Ni más ni menos que el capitán del yate.

Christina, a sabiendas de que sir Julian no iba a poder resistirse a preguntar, no añadió explicaciones.

—Y ¿qué dijo? —preguntó sir Julian, y se rio por fin.

—Están volviendo a Inglaterra. Para ser exactos, ahora mismo están en Christchurch, y esperan atracar de un momento a otro.

—De nuevo, siento curiosidad por saber por qué le habrá llamado precisamente a usted.

—Soy el mal menor —afirmó Christina—. De hecho, el capitán Redmayne desconfía tanto de Booth Watson que, si pudiera, creo que a la primera de cambio le tiraría por la borda.

Eso solucionaría todos nuestros problemas, pensó sir Julian, pero se mordió la lengua.

—Conque, si pudiera usted ponerse en contacto con el práctico del puerto de Christchurch y averiguar cuándo está previsto que atraque el yate —sugirió Christina—, podríamos esperar en el muelle para recibir al eminente consejero de la reina Booth Watson, y así no tendría más remedio que devolverme mi mitad de los cuadros, tal y como acordamos en el acuerdo de divorcio, acuerdo de divorcio que usted redactó.

A sir Julian siempre le fascinaba constatar que Miles y Christina eran dos caras de la misma moneda, y ni siquiera estaba seguro de cuál de los dos era el más taimado. Con todo, tenía que reconocer que hundir a Booth Watson y a Miles Faulkner al mismo tiempo era, cuando menos, tentador.

—Quizá sea posible, señora Faulkner —dijo sir Julian, sin dejar de mantenerla a una distancia prudencial.

—Le agradecería que me comunique cuándo entra el yate en aguas territoriales; el capitán me aseguró que desde el momento en que entrara en aguas territoriales dispondríamos por lo menos de un par de horas para llegar a tiempo de darle una bienvenida por todo lo alto.

A sir Julian le hacía gracia que la señora Faulkner diera siempre por supuesto que él estaba a su entera disposición, pero tenía que reconocer que la mujer era mucho más interesante que el caso de evasión de impuestos que estaba llevando en estos momentos en el Tribunal Supremo, caso del que su hija Grace era perfectamente capaz de encargarse sola. Aunque jamás lo reconocería, sir Julian estaba deseando saber cómo pretendía Booth Watson explicarle a Faulkner —que debía de llevar los diez últimos días intentando contactar con él— por qué se había llevado los cuadros a Inglaterra y había puesto la casa de España a la venta sin consultárselo.

No obstante, sir Julian era consciente de que iba a tener que estar preparado para otra sorpresa, porque, si Christina era astuta, Booth Watson no le iba a la zaga, y con mucho gusto enfrentaría al uno con la otra si le convenía.

—Estaremos en contacto —dijo antes de colgar.

Capítulo 4

William cogió el teléfono, pero al ver que el reloj digital de su mesilla pasaba de las 05:17 a las 05:18, no encendió la luz. Sabía que solo podía ser una la persona que estaba al otro lado de la línea telefónica.

—Acaba de llamar el práctico del puerto —dijo una voz muy espabilada—. Han divisado el yate, y el práctico calcula que llegará en torno a las nueve de la mañana.

William se levantó de un salto, se chocó con una silla, cayó al suelo y despertó a Beth. El día no empezaba bien.

La segunda persona a la que llamó el práctico aquella mañana fue a sir Julian Warwick, que encendió la luz de la mesilla antes de contestar. Llevaba un rato despierto. Dio las gracias al práctico, colgó, se puso la bata a toda prisa y se metió en su estudio. Buscó un número y sintió un gran placer al marcarlo. El teléfono sonó varias veces antes de que por fin se oyera una voz.

—¿Quién demonios es?

—Sir Julian Warwick —dijo, sin el menor rastro de una disculpa por haber despertado a su clienta en lo que para ella debía de ser la mitad de la noche.

Le transmitió el mensaje del práctico del puerto y, para su sorpresa, la respuesta fue:

—Mi chófer se pasará a recogerle dentro de veinte minutos.

Después de colgar, subió corriendo al piso de arriba de nuevo, se metió en el cuarto de baño, se quitó rápidamente la bata y el pijama, se metió en la ducha y soltó sapos y culebras por la boca mientras le caían chorros de agua fría por la calva.

* * *

William llegó a Scotland Yard nada más dar las seis y no le sorprendió ver al comandante Hawksby sentado en la parte de atrás de un coche patrulla tamborileando con impaciencia sobre el asiento delantero. Subió de un salto y se sentó a su lado, entonces Danny, el conductor, arrancó antes de que a William le diera tiempo siquiera a cerrar la puerta.

Más bien fueron cuarenta minutos que veinte los que tardó el chófer de la señora Faulkner en entrar en la zona privada de Lincoln’s Inn Fields y detenerse a la puerta del piso de sir Julian. El abogado, que llevaba veinte minutos andando de un lado para otro, se instaló rápidamente al lado de su cliente en el asiento trasero.

—Buenos días, señora Faulkner —dijo, aunque, a juzgar por la indumentaria de la mujer, él dudó de que se hubiese acostado la noche anterior.

—Buenos días, sir Julian —contestó la señora Faulkner mientras el chófer cerraba la puerta trasera y volvía a su asiento para emprender el trayecto a Christchurch.

El comandante y William fueron los primeros en llegar al puerto, e inmediatamente se pusieron en contacto con el práctico.

—El yate atracará en el amarradero catorce dentro de unos cuarenta minutos —dijo mientras los otros dos hombres se saludaban con un apretón de manos—. Si necesitan ayuda, mental o física, no duden en pedirla.

—La única arma del señor Booth Watson será su cerebro, que no necesita que lo recarguen —respondió el comandante.