10,99 €

Mehr erfahren.

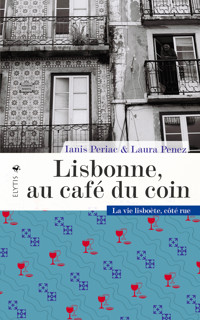

- Herausgeber: Elytis Éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Autour d'un café, se laisser aller à la quiétude de la vie quotidienne lisboète...

Avant que les réseaux sociaux n’en changent la donne, c’est bien connu, les cafés du coin aimantaient la vie. Au Portugal, à Lisbonne, il semble que l’usage n’ait pas totalement disparu. En bas de chez Ianis, on se retrouve pour refaire sinon le monde dans sa globalité, tout au moins ses aspects qui ont notre faveur : le foot, Teleperformance ou le prix du café, justement, qui grimpe honteusement à soixante-dix centimes. De fait, au café du coin, on apprend la vie lisboète et de résident étranger, on s’élève doucement vers un statut moins contraint: on s’immisce dans le rythme du quotidien au point de se débarrasser des oripeaux de l’ailleurs. Au café du coin, on est entre habitués, anthropologues de comptoir.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Laura Penez est graphiste et illustratrice. Son approche artistique mêle esquisses et dessins travaillés sur le vif. Elle puise son inspiration dans les couleurs de la ville et les voyages. Elle réside à Lisbonne, où elle a rencontré Ianis, au café du coin.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Lisbonne,

au café du coin

. Ianis Periac & Laura Penez .

elytis

. La vie lisboète côté rue .

Aux cafés cheios.

Ceux qu’on a pris et ceux qui restent à prendre.

. photographies .

Je crois qu’au fond j’aurais aimé être photographe. Pouvoir capturer d’une simple pression du doigt toute l’essence d’un instant me fascine. Je n’ai pas osé. Je n’ai pas le courage nécessaire pour brandir un appareil photo devant un inconnu. Qu’il sente que je le regarde et tente de percer ses mystères me mortifie. Alors j’écris. J’écris sur la lumière, sur une situation et surtout sur les gens que je rencontre. J’écris comme je prendrais une photo, mais sans que jamais ma cible ne sache que je l’observe. Que je lui vole une part de lui-même. Je l’écoute, le regarde, lui souris. Je le laisse parler beaucoup plus que je ne lui réponds et quand je rentre chez moi, j’écris.

L’écriture laisse plus de place à l’interprétation. Je choisis mes juxtapositions, mes mots. Des fois, j’ai l’impression de voler la personne qui me confie sa vie. De la trahir. Je modifie un nom, je change un lieu. Je m’arrange avec la réalité pour ne pas avoir à l’affronter trop durement mais jamais je ne la travestis.

Avec Laura, nous avons décidé de photographier et dessiner un lieu. Un quartier. Un café.

. voisins voisines .

Ma voisine du dessous ne parle pas anglais. Elle ne parle pas français ou espagnol non plus. Ni allemand d’ailleurs. Elle parle seulement portugais, mais elle le parle mal parce qu’elle doit bien avoir quatre ou cinq siècles, et en quatre ou cinq siècles ça a le temps de changer une langue. Et puis la bouche fatigue et la voix s’étiole en quatre ou cinq siècles. On a du mal à se comprendre parce que moi je suis là depuis quatre ou cinq mois et en quatre ou cinq mois, ça garde beaucoup de secrets une langue.

Elle a de gros mollets pleins de veines bleues et des robes pleines de fleurs roses. Des fois, elles sont vertes ou violettes ses fleurs et puis des fois ses robes sont noires. Mais elle porte toujours des robes et vit seule avec ses deux fils qui veillent sur elle et n’ouvrent jamais la porte quand on sonne chez eux. C’est embêtant car leur toit est juste sous nos cordes à linge et quand c’est la première fois qu’on étend son linge à l’extérieur on ne connaît pas encore les principes de base. Deux ou trois pinces minimum par t-shirt, quatre ou cinq pour un pull et se méfier du vent. Toujours se méfier du vent. Une fois par semaine, je dois descendre chercher une chaussette ou un torchon tombé sur leur toit. C’est le début de la galère. On sonne le lundi, on sonne le mardi. Le mercredi une voix s’étrangle derrière la porte : « Sim ? » « C’est pour le linge… » Gling gling, les cadenas s’activent. Méfiants, ils entrouvrent la porte sur l’œil d’un fils protégé par la chaînette de sécurité. « Ok, ok, espere… » et la porte se referme dans un bruit sec. Quelques minutes plus tard, une main nous tend notre linge à travers la porte. « Obrigado, adeus. »

Ils veillent sur elle comme sur un trésor, ses fils. Elle, elle vit au premier mais rêve d’un ascenseur parce qu’un étage c’est comme dix étages quand on a quatre ou cinq siècles. Et puis il y a la place d’en mettre un dans notre immense cage d’escalier. Il y a déjà un monte personne qui va du rez-de-chaussée à l’entresol où se trouve la maison de retraite Ultramarina de Maria Paixão Duarte Dinis. Personne dans l’immeuble ne sait s’il fonctionne encore, les pensionnaires ne sortent plus se balader depuis longtemps. Il est simplement là, caché sous une épaisse bâche de plastique bleu-poussière. De temps en temps, une ambulance se gare sur la place devant l’immeuble. Ce n’est pas très bon signe, je crois. Mais on est sûr qu’il y a encore un peu de vie dans cette maison de retraite car quand une femme de ménage sort les poubelles, on voit un long couloir triste et deux petits vieux glissés entre d’épaisses couvertures et une chaise roulante dans la pièce du fond.

Ils ont l’air triste, eux. Pas comme ma vieille du dessous, toujours souriante et pleine de mots. Entre deux ahanements, elle me parle dans sa jolie moustache et fait des pauses un peu partout dans l’escalier pour reprendre son souffle.

Mais jamais à l’entresol, il lui fout le cafard l’entresol je crois. Le reste du temps, elle est pendue à sa fenêtre pour observer la rue. Elle regarde à gauche, elle regarde à droite à la recherche d’une autre robe à fleurs pour commenter la vie comme on le voit si souvent dans les vieux quartiers de la ville. Mais elle, c’est le dernier des Mohicans dans mon immeuble. « Tão fofinha »1, s’écrie-t-elle quand elle me croise avec ma fille. Elles adorent les bébés, les vieilles.

Mes voisins du dessus sont anglais. Ils sont trois, ont la petite trentaine et un gros quintal. C’est peut-être un détail pour vous, mais ça a son importance. Comme beaucoup d’expatriés à Lisbonne, ils travaillent pour Teleperformance, un centre d’appels international, et sont logés en colocation par l’entreprise. Ils ne payent pas de loyer et se foutent pas mal de la tranquillité des lieux. Ils sont là pour six mois et comptent bien vivre l’expérience « à fond », c’est-à-dire en se défonçant à peu près tous les soirs. La nuit, ils jouent à chat perché dans leur appartement. Je le sais parce que ma chambre est juste en dessous de leur salon et mon immeuble comme tous les immeubles lisboètes est très mal isolé. Régulièrement, vers 3 h du matin, j’entends deux cents kilos de bière courir et sauter partout en hurlant. Quand je monte leur demander de faire moins de bruit, eux non plus n’ouvrent pas la porte. Enfin pas tout de suite. J’insiste et ils finissent par ouvrir dans un nuage de fumée. Je leur dis qu’il est 3 h du matin, qu’on a un bébé qui dort et que l’immeuble est très mal isolé, ils me répondent qu’ils étaient en train de dormir eux aussi ou qu’ils sortent de la douche en pouffant de rire et recommencent dès le lendemain. Ça va être long six mois. Il y a quelques jours, on a failli se battre. Depuis, ils font moins de bruit et je crois que la violence peut malgré tout régler quelques conflits.

Diana les déteste aussi mes voisins du dessus. C’est ma voisine de palier, sa terrasse est collée à la mienne alors on se parle souvent le matin au petit-déjeuner. Comme toute Lisboète, elle a une planche de surf mais elle ne l’utilise plus beaucoup pour ne pas dire plus jamais. C’est comme ça ici, tout le monde en a une, au cas où, mais personne ne surfe à part les expats et les « vrais surfeurs ». Elle est née à Lisbonne et vit dans cet immeuble depuis quelques années mais elle le sait bien, ce sont ses derniers mois parmi nous. Son loyer est passé de six cents euros à mille euros à la fin de son bail et elle s’est mise à chercher ailleurs. De toute façon, elle l’aime de moins en moins le quartier : à part le café, tout a changé et elle y a de moins en moins d’amis.

Diana a 30 ans et comme tous les jeunes Portugais elle parle anglais couramment. Ça l’aide un peu pour le boulot mais surtout pour ses hôtes Airbnb. Elle a tout le temps du monde dans sa chambre d’amis et de super notes sur le site. Cette semaine, c’est Jody, une jolie Américaine de 25 ans qui occupe sa chambre. Elle vient de San Francisco et voyage à travers l’Europe pour quelques mois. Elle pense s’installer à Lisbonne après son voyage, elle a adoré la ville mais elle n’est pas sûre de se sentir à l’aise dans le rôle de l’Américaine venue chasser les Portugais en faisant monter le prix des loyers et des cafés. « San Francisco a perdu toute son âme comme ça ces dernières années », dit-elle. « C’est horriblement cher et rempli de Techies. » Une de plus qui ne voudrait pas que la même chose se reproduise à Lisbonne mais qui « doit bien vivre quelque part… » Et comme de toute façon Lisbonne est une version miniature de San Francisco, ça ne sert à rien de lutter. Les mêmes collines, le même pont, les mêmes tramways, le même sort. « C’est logique non ? » À San Francisco, elle travaillait pour Facebook donc elle est « bien placée pour en parler », dit-elle avec ce qu’elle veut être de la pudeur avant d’enchaîner : « Les bureaux à la cool ne sont qu’une supercherie. Ça détruit une ville et on ne s’y sent pas si bien que ça. En réalité, je préfère avoir un café pas cher au coin de la rue qu’un toboggan rose fluo pour descendre de mon open space de merde. » Elle est partie avec un gros chèque et cherche donc ce qu’elle fera du reste de sa vie. « Un truc qui a du sens. »

C’est marrant parce que Max qui l’a aidée à monter son sac ce matin et qui habite juste sous Diana en coloc avec deux Italiennes travaille pour Teleperformance Facebook, lui. Ils sont les nouveaux arrivants de l’entreprise et vivent à Lisbonne depuis trois mois. Il a déménagé en même temps que la boîte venue s’installer ici pour raison fiscale suite au Brexit. Ce matin, ils ont parlé brièvement de Facebook et ils ont conclu qu’il « fallait bien vivre quelque part » avant de se séparer. Quand le Napoli joue, Max devient fou et tout l’immeuble l’entend. Il faut bien vivre quelque part, mais il ne faut jamais oublier d’où l’on vient.

Dans mon immeuble, il y a aussi une coloc de musiciens au dernier étage et une autre de Brésiliens au premier. Dans celle-là, ils doivent bien être une quinzaine, mais il est difficile de le savoir avec certitude car il y a un turnover incessant. Par la fenêtre, depuis la rue, on voit des lits superposés dans chaque pièce – salon compris – et de temps en temps, on aperçoit un type fumer anxieusement à la fenêtre. Plusieurs fois déjà, des personnes chargées de gros sacs de voyage m’ont demandé où ils pouvaient trouver « Dona Maria », je pense que c’est elle qui gère l’« auberge. » Quand je suis arrivé, cet appartement était en rénovation et puis il est resté vide quelques mois, « hors de prix » apparemment. Maintenant, sur la terrasse, il y a toujours du linge qui sèche et de grosses glacières Uber Eats. Au nombre de glacières, je suppose qu’ils sont une dizaine à travailler pour eux et à en croire le linge, les autres bossent dans la construction.

Gilets orange, gilets jaunes et chaussures de sécurité. À toute heure du jour et de la nuit, il y a du monde sur cette terrasse, derrière un Tupperware de pâtes tout juste sorti du micro-ondes ou chacun penché sur son téléphone. Facebook, WhatsApp, videos et musique. Et puis le soir, les éclats de rire prennent le relais. Dona Maria les prévient dès qu’ils arrivent, la seule pièce de vie commune de la colocation c’est cette terrasse. Les autres pièces doivent être rentabilisées, il y a un loyer à payer, alors il n’y a que des dortoirs.

Enfin au sous-sol, derrière les fenêtres en soupirail, il y a Omar et sa famille. Le père aussi passe beaucoup de temps à la fenêtre mais il doit voir moins de choses que ma vieille du premier, il est tellement plus bas et il a les yeux voilés d’un homme qui ne voit pas grand-chose même dans de bonnes conditions. De toute façon, je ne crois pas qu’il regarde ce qui se passe à l’extérieur, il s’échappe surtout de ce qui se passe à l’intérieur. L’humidité et la chaleur. Le dimanche matin, on joue au foot à Campo dos Mártires da Pátria avec Omar. Il s’en bat les couilles de vivre au sous-sol, Omar, il n’est jamais chez lui et il est trop optimiste pour se soucier de ce genre de détails.

L’appartement situé au deuxième étage droit du numéro 60 de la rua de Moçambique est désormais notre maison. Notre fille y est née, bientôt, elle y fera ses premiers pas et ses premières colères. J’imagine qu’on se souvient à vie de l’appartement où l’on voit sa fille marcher pour la première fois. On l’aime déjà cet appartement, malgré ses fils dénudés. On aime déjà notre quartier aussi, populaire et mixte. Assez proche du centre-ville pour s’y rendre à pied, mais suffisamment éloigné pour ne pas être envahi de Airbnb et de touristes. Dans un rayon de cinquante mètres, il y a quatre épiceries népalaises et bengalis, deux couturières, une frutaria aux prix défiants toute concurrence, une entreprise imprimant des cartes de visite et un café. On l’aime déjà notre quartier et ce café va devenir le centre de notre monde.

. au café du coin 1 .

C’est le charme des cafés vides. On y entre, la patronne est debout derrière le bar, penchée sur son téléphone. Elle nous attendait. Il y a toujours un temps de latence quand on met le pied dans un café vide. Une seconde durant laquelle on se demande si le bar est fermé ou s’il y a une quelconque raison que nous devrions connaître avant de commander quoi que ce soit qui expliquerait l’absence du moindre client. Alors, on réalise que, de toute façon, il est déjà trop tard pour faire machine arrière. Tout le monde nous a vus et attend notre décision. C’est-à-dire que la patronne a mollement levé la tête de son téléphone et lâché un sourire fatigué. Assez, bien assez pour nous pousser à commander un café. Pas suffisant néanmoins pour nous imposer plus. Et puis on en reste là. Le café est divinement bon, le vieux canapé en cuir trône au milieu de la seconde salle, mille fois déchiré et 999 fois recousu, confortable. On s’y sent bien, comme à la maison. Et comme à la maison, on est tout seul.