Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

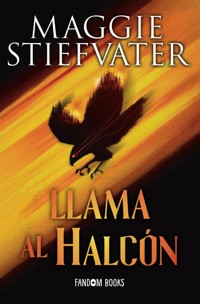

- Herausgeber: Fandom Books

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Fantasía

- Sprache: Spanisch

Primer libro de la "Trilogía de los soñadores". De la autora superventas Maggie Stiefvater, una autora consagrada dentro de la literatura YA tanto en EEUU como en España. Una novela coral que brilla con luz propia por su originalidad, intrigante y cargada de fuerza. Los que sueñan caminan entre nosotros... y los soñados también. Los que sueñan no pueden dejar de soñar; solo pueden tratar de controlar sus sueños. Los soñados no pueden vivir su propia vida; si muere quien los ha soñado, dormirán para siempre. Y también están aquellos que buscan a los soñadores. Para usarlos. Para atraparlos. Para matarlos antes de que sus sueños destruyan el mundo. Ronan Lynch es un soñador, capaz de extraer de sus sueños curiosidades y catástrofes que lleva a su complicada realidad. Jordan Hennessy es una ladrona. Cuanto más se acerca al objeto soñado que ambiciona, más se refuerzan los lazos inextricables que la unen a él. Carmen Farooq-Lane es una cazadora. Su hermano era un soñador... y un asesino. Carmen ha visto los efectos que pueden tener los sueños en una persona, y también conoce el daño que puede causar un soñador. Pero eso no es nada comparado con la destrucción que está a punto de desatarse...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 647

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Para los magos que me despertaronde mi sueño de mil años

No sufriré la capucha,

ni la jaula, ni me posaré en el brazo,

ahora que sé del orgullo

de planear sobre la espesura

en la niebla hecha retazos

o el cúmulo oscuro.

—WILLIAM BUTLER YEATS,«El halcón»

Si soñar un poco es peligroso, la cura no es soñar menos, sino soñar más; soñar todo el tiempo.

—MARCEL PROUST, En busca del tiempo perdido, Vol. II

¿Estáis seguros de que un suelo no puede ser también un techo?

—M. C. ESCHER,«Ser un artista gráfico»

PRÓLOGO

Esta historia trata sobre los hermanos Lynch.

Había tres y, si a alguien no le gustaba uno de ellos, no tenía más que probar con el siguiente, porque el hermano Lynch que resultaba demasiado ácido o demasiado dulce para algunos podía ser justamente del gusto de otros. Los hermanos Lynch, los huérfanos Lynch. Todos ellos habían surgido de los sueños, de un modo u otro. Y eran guapos como demonios, del primero al último.

Los tres sabían cuidar de sí mismos. Aurora, su madre, había muerto como a veces lo hacen los sueños: de forma truculenta, inocente, inesperada. Su padre, Niall, había sido asesinado o sacrificado, dependiendo de lo humano que se lo considerase. ¿Quedarían más miembros de la familia Lynch? No parecía probable; a los Lynch se les daba demasiado bien morir.

Los sueños nunca han sido los cimientos más seguros para construir una vida.

Los hermanos Lynch llevaban tanto tiempo en peligro que cada uno había desarrollado métodos propios para mitigar las amenazas. Declan, el mayor, se procuraba seguridad siendo lo más anodino posible. Se le daba muy bien. En todos los aspectos de su vida —los estudios, las actividades extracurriculares, las novias—, elegía invariablemente la opción más insulsa. Tenía verdadera facilidad para ello. Existen algunas personas tan aburridas que, en el fondo de su ser, se vislumbra lo que podría ser una personalidad con matices y extravagancias. Declan, sin embargo, practicaba una forma de aburrimiento tal que, en el fondo de su ser, se vislumbraba más aburrimiento aún. No es que Declan fuera invisible; la invisibilidad, de hecho, tiene un encanto propio. Era aburrido sin más. Técnicamente era un estudiante universitario, un becario en la oficina de un político, un chico de veintiún años con toda la vida por delante, pero a todo el mundo le costaba recordarlo. De hecho, a todo el mundo le costaba recordarle.

Matthew, el más joven, flotaba sobre los peligros del mundo siendo lo más amable que se podía ser. Era alegre, complaciente y dulce. Todo le parecía bien, y no de modo irónico. Se reía con los chistes. Sus palabrotas eran de abuela. Incluso su apariencia era afable, desde el querubín rubio que había sido de niño hasta el adonis rubio que era a los diecisiete años. Aquel exceso de bondad dulzona e inconsciente podría haber sido insufrible si Matthew no hubiera sido también un desastre con los modales en la mesa, un estudiante menos que mediocre y un despiste con patas. Todo el mundo quería abrazar a Matthew Lynch al verlo, y a él le parecía estupendo.

Ronan, el mediano, se procuraba seguridad mediante una apariencia temible. Al igual que sus dos hermanos, iba a la iglesia regularmente, pero casi todo el mundo suponía que apoyaba al equipo contrario. Vestía de luto riguroso y tenía un cuervo hembra como mascota. Llevaba el pelo rapado, y toda su espalda estaba ocupada por un tatuaje erizado de garras y dientes. Su expresión era eternamente ácida y apenas hablaba. Cuando lo hacía, sus palabras eran como cuchillos: brillantes, afiladas y tendentes a clavarse en el interlocutor. Sus ojos eran azules. La gente, en general, cree que los ojos azules son bonitos, pero los de Ronan no lo eran. Su azul no era celeste, marino, añil, aguamarina ni turquesa; era un azul de iceberg, de borrasca, de hipotermia, de muerte accidental. Todo en Ronan sugería que se dedicaba a robar carteras o a tirar bebés al suelo. Estaba orgulloso de su apellido, y lo cierto es que le cuadraba. Sus labios estaban siempre torcidos, como si acabara de pronunciarlo.

Los hermanos Lynch tenían muchos secretos.

Declan coleccionaba frases de especial belleza que no se permitía usar en público, y también poseía una sonrisa de brillo especial que jamás vería nadie. Matthew tenía un certificado de nacimiento falso y carecía de huellas dactilares. A veces, si dejaba que su mente vagase, se sorprendía a sí mismo caminando en una perfecta línea recta. ¿Para encontrar algo? ¿Para huir de ello? Eso era un secreto incluso para el propio Matthew.

Ronan poseía el secreto más peligroso de todos. Como muchos secretos de importancia, le venía de familia; en este caso, de su padre. Era lo bueno y lo malo de Ronan Lynch. Era bueno porque, a veces, cuando se dormía y soñaba, se despertaba con el sueño hecho realidad. Era malo porque, a veces, cuando se dormía y soñaba, se despertaba con el sueño hecho realidad.

Monstruos y artefactos, fenómenos meteorológicos y deseos, miedos y bosques...

Los sueños nunca han sido los cimientos más seguros para construir una vida.

Tras la muerte de sus padres, los hermanos Lynch siguieron sus vidas con discreción. Declan abandonó el negocio de los sueños y se fue a estudiar la carrera de ciencias políticas más aburrida que encontró. Ronan procuró que sus juegos con pesadillas quedasen confinados dentro de la finca familiar, en una zona rural de Virginia. En cuanto a Matthew... Lo único que tenía que hacer Matthew era estar atento para no perderse accidentalmente.

Declan se fue haciendo cada vez más aburrido. Ronan empezó a aburrirse cada vez más. Matthew se esforzaba por no permitir que sus pies le llevaran a algún sitio incomprensible.

Los tres querían algo más.

Al final, uno de ellos tenía que romper con todo. Niall, su padre, había sido un desatado soñador de Belfast con fuego en los talones; Aurora, su madre, había sido un sueño dorado con el cielo infinito reflejado en los ojos. Sus hijos estaban hechos para el caos.

Era un octubre afilado, un octubre salvaje, uno de esos momentos pegajosos que se te cuelan por la piel y revolotean en tu interior. Habían pasado dos meses desde el inicio del semestre de otoño. Los árboles parecían quebradizos e inquietos. La hojarasca crujía, caprichosa. El invierno aullaba por la noche en los umbrales de las casas hasta que los fuegos de las chimeneas lo ahuyentaban durante unas horas.

Algo más rondaba aquel octubre, algo que se estiraba, se desperezaba y jadeaba, pero que aún no se podía ver. Más tarde, recibiría un nombre; pero, por ahora, se limitaba a agitar todas las cosas insólitas que encontraba. Y los hermanos Lynch estaban entre ellas.

Declan fue el primero.

Mientras su hermano menor estaba en el instituto y el mediano vegetaba en la finca familiar, Declan fue a su cuarto, abrió un cajón y sacó de él un trozo de papel con un teléfono escrito. El corazón se le aceleró solo de mirarlo. Habría debido destruirlo, pero, en vez de hacerlo, marcó el número.

—¿Eres el muchacho Lynch? —dijo la voz al otro lado.

—Sí —respondió Declan sin más—. Quiero la llave.

Y colgó.

No le habló a nadie de aquella llamada. Ni siquiera a sus hermanos. ¿Qué más daba un secreto más en una vida llena de ellos?, pensó.

Aburrimiento y secretos: una combinación explosiva.

Algo iba a arder.

1

Las criaturas de todo tipo habían empezado a quedarse dormidas.

La más llamativa de todas era el gato. Era un animal muy hermoso —al menos, para los amantes de los felinos—, con rasgos delicados y un pelaje largo y sedoso que parecía a punto de derretirse como el algodón de azúcar. Tenía tres colores diferentes; eso, en circunstancias normales, lo habría identificado como hembra, ya que ese pelaje solo se hereda si se poseen dos cromosomas X. Sin embargo, era posible que esa regla no rigiera allí, en aquella confortable casita de campo cuya existencia casi nadie conocía. En aquel lugar se imponían reglas que no tenían nada que ver con la ciencia. De hecho, incluso era posible que la criatura ni siquiera fuera un gato. Tenía forma de gato, sí, pero lo mismo ocurre con algunas tartas.

Fuera lo que fuera, la criatura había visto cómo lo mataban.

El hombre se había llamado Caomhán Browne. Aún se llamaba así, en realidad; como las botas de calidad, las identidades suelen sobrevivir a quien las ha llevado puestas.

Les habían dicho que el hombre era peligroso; y, sin embargo, les había tirado de todo salvo lo que ellos temían. Una mesita baja, una butaca rechoncha con estampado de flores desvaídas, un montón de revistas de diseño, una televisión mediana de pantalla plana... Incluso le había clavado a Ramsay el crucifijo que había en la pared del recibidor, algo que a Ramsay le había hecho gracia incluso mientras ocurría («¡Virgen santa!», exclamó).

Una de las mujeres llevaba puestas unas elegantes botas de borreguillo con tacón que ahora estaban empapadas de sangre. Uno de los hombres, que sufría de migrañas, empezaba a notar que la magia onírica del lugar hacía resplandecer una especie de aura en los bordes de su campo visual.

Lock, Ramsay, Nikolenko y Farooq-Lane habían terminado por acorralar a Browne y al gato en la rústica cocina de aquella casita típicamente irlandesa. Lo único que tenía Browne al alcance de la mano era una escoba decorativa de retama que había en la pared y el gato. La escoba no servía para nada, ni siquiera para barrer; el gato, sin embargo, podría causar algún que otro daño si se lanzaba con habilidad. Pero existen pocas personas que sepan lanzar un gato con habilidad, y Browne no era una de ellas. Todos pudieron ver en qué momento se daba cuenta de que no tenía nada que hacer y se rendía.

—No matéis a los árboles, por favor —dijo.

Le dispararon. Varias veces. Los errores salen caros; las balas, baratas.

El gato tricolor tuvo suerte de que no le acertara ningún tiro, porque estaba acurrucado detrás de Browne y las balas tienden a atravesar las cosas que golpean. Solo quedó salpicado de sangre. Soltó un aullido de furia sobrenatural y levantó la cola, con el sedoso pelaje erizado. Luego se lanzó directamente contra los asaltantes, porque todos los gatos son capaces de lanzarse a sí mismos con habilidad.

Por un instante fugaz, pareció que uno de ellos estaba a punto de lucir una bufanda de gato con las garras extendidas.

Pero, entonces, Browne se estremeció por última vez y se quedó inmóvil.

El gato se desplomó.

Cuando un cuerpo golpea el suelo, produce un sonido que no se parece a ningún otro; el «blump» informe que causa un envoltorio de carne inconsciente relleno de huesos no se puede imitar, por más que se intente. El gato tricolor cayó exactamente con ese sonido y se quedó inmóvil también. Pero su pecho, a diferencia del de Browne, siguió moviéndose al ritmo de la respiración.

Era imposible, antinatural, estaba completamente dormido.

—Vaya mierda más rara —comentó Ramsay.

Sobre el fregadero de porcelana blanca había una ventana. Al otro lado se veía un prado de un verde vivo y, algo más cerca, tres ponis despeluchados de pie en el barro, junto a la cerca. Los tres doblaron lentamente las patas delanteras y quedaron apoyados unos en otros, como una panda de borrachos. Dos cabras balaron con extrañeza antes de desplomarse igual que los ponis. También había gallinas, pero esas ya dormían, salpicadas por el prado como montoncitos suaves de colores terrosos.

Caomhán Browne había sido lo que los Moderadores denominaban un Zeta. Con eso se referían a los sujetos que, en ocasiones, tras soñar con algo, se despertaban con ello en las manos. El gato, como los intrusos sospechaban desde el principio, no era un gato, sino una cosa con forma de gato salida de la mente de Browne. Y, como todos los sueños vivientes de este, no podía permanecer despierto si Browne moría.

—Apuntad la hora del fallecimiento —dijo Nikolenko.

Todos volvieron a examinar a su presa... o a su víctima, dependiendo de lo humano que se lo considerase. Farooq-Lane miró su teléfono y escribió un mensaje con los pulgares.

Luego, salieron para buscar al otro Zeta.

Las nubes desdibujaban las cimas de las suaves colinas. La pequeña finca estaba rodeada por un bosquecillo musgoso. Resultaba muy bonito; pero allí, entre los árboles, el aire zumbaba aún más fuerte que en el interior de la casa. No es que los intrusos fueran incapaces de respirar aquella atmósfera; era más bien que no podían pensar dentro de ella o, quizá, que podían pensar en exceso. Todos empezaban a ponerse nerviosos; allí fuera, las amenazas parecían más reales.

El otro Zeta ni siquiera había tratado de esconderse. Lock lo encontró sentado en la horquilla de un árbol cubierto de liquen, con un aspecto inquietantemente inexpresivo.

—Lo habéis matado, ¿verdad? —preguntó el Zeta. Luego, al ver que Farooq-Lane aparecía junto a Lock, añadió—: Ah, eres tú.

Entre el Zeta y Farooq-Lane parecía haber una relación de familiaridad complicada.

—Esto no tiene por qué ser así —dijo Farooq-Lane. Se estremeció, aunque no parecía tener frío y tampoco parecía asustada; había sido uno de esos escalofríos casuales—. Lo único que tienes que hacer es dejar de soñar —añadió.

Lock carraspeó como si no estuviera de acuerdo con aquella visión tan sencilla del asunto, pero no dijo nada.

—¿En serio? —replicó el Zeta levantando la mirada hacia Farooq-Lane y escrutándola como si no hubiera nadie más allí, exactamente igual que estaba haciendo ella con él—. Eso me mataría de otra forma. Esperaba más complejidad de ti, Carmen.

Lock alzó la pistola. Aunque no dijo nada en voz alta, aquel Zeta le parecía un cabrón especialmente siniestro, y eso sin tener en cuenta siquiera lo que había hecho.

—Entonces —dijo—, ya has elegido.

Mientras aquello ocurría, Ramsay había ido a sacar sus latas de gasolina del maletero del coche de alquiler; llevaba el día entero muerto de ganas de usarlas. «Petróleo», pensó con una sonrisa, como si la propia palabra fuera graciosa. El bosquecillo ya apestaba al perfume dulzón y cancerígeno del combustible cuando Ramsay lanzó la última lata de una patada hacia la casita. Aquel tipo sí que se contaba entre las personas que habrían lanzado un gato para defenderse.

—Habrá que vigilar la carretera mientras esto arde —dijo Lock—. Vamos, deprisa.

El Zeta los miró con aire levemente intrigado.

—Entiendo que me lo hagáis a mí, tíos, pero ¿por qué a Browne? Era tan inofensivo como un cachorrito. ¿De qué tenéis miedo?

—Se acerca alguien —respondió Lock—. Alguien que va a destruir el mundo.

En aquel bosque vibrante, las expresiones dramáticas como «destruir el mundo» no solo no sonaban absurdas, sino que parecían posibles.

Los labios del Zeta se retorcieron en una sonrisa patibularia.

—¿Te refieres a ti mismo?

Lock le pegó un tiro. Luego le pegó unos cuantos más. Aunque estaba claro que el primero había conseguido su objetivo, siguió disparando hasta que se calmó. Mientras el eco de las detonaciones se apagaba, en lo más profundo del bosquecillo se oyó un golpe seco semejante al que había producido el gato al caer en la cocina. Parecía algo pesado. Fuera lo que fuera aquel sueño, todos se alegraron de que se hubiera dormido antes de tener ocasión de conocerlo.

Una vez se hizo el silencio en el bosque, los que quedaban con vida se volvieron hacia Carmen Farooq-Lane.

Tenía los ojos cerrados y la cara ladeada, como si estuviera esperando que le pegaran un tiro a ella también. Sus labios temblaron, pero no se echó a llorar. En aquel momento, parecía más joven. Normalmente, presentaba un aspecto de sofisticación profesional —trajes de lino, pelo recogido— que hacía difícil adivinar su edad: lo único que veían sus interlocutores era una ejecutiva exitosa y segura de sí misma. Aquel momento, sin embargo, la había despojado de todo su glamur para delatar los veintitantos años que tenía en realidad. No era cómodo verla así; de hecho, a uno de sus compañeros le dieron ganas de envolverla en una manta para tratar de devolverle su dignidad perdida. Pero, al menos, eso despejaba todas las dudas sobre su dedicación. Se había metido en aquello tanto como cualquiera de los otros, y lo había llevado hasta el final.

Lock le apoyó una mano en el hombro con gesto paternal.

—Una situación complicada de cojones —dijo con voz profunda.

Si aquellas palabras aliviaron a Farooq-Lane, ella no lo dejó ver.

—Vamos a terminar esto y nos marchamos de una vez —les dijo Lock a los demás.

Ramsay prendió una cerilla. Le encendió un cigarro a Nikolenko y luego encendió otro para él. Después, la tiró al suelo empapado de gasolina justo antes de que la llama le quemase los dedos.

El bosque empezó a arder.

Farooq-Lane se dio la vuelta.

Ramsay dio una calada, soltó el humo hacia el cadáver del Zeta y preguntó:

—¿Hemos salvado el mundo?

Lock tecleó en la pantalla de su teléfono la hora a la que había muerto Nathan Farooq-Lane.

—Aún no se sabe —respondió.

2

Ronan Lynch estaba a punto de destruir el mundo.

Al menos, su mundo. Iba a destruir el anterior para crear uno nuevo. Al principio de aquel viaje habría un Ronan Lynch diferente del que lo terminaría.

—La situación es la siguiente —dijo Declan.

Aquel era uno de los comienzos de conversación clásicos de Declan. Había algunos otros, como «Vamos a centrarnos en lo que de verdad importa», «Veamos qué hace falta para llegar a un trato» o «Hay que poner las cartas sobre la mesa».

—No me importaría que condujeras tú mi coche —prosiguió—, si te comprometieras a no subir de ciento cuarenta kilómetros por hora.

—Y a mí no me importaría que lo condujeras tú si no fueras a velocidad geriátrica —replicó Ronan.

Era un octubre glorioso: los árboles se mostraban en todo su esplendor, el cielo estaba despejado, el aire parecía lleno de expectación. Los tres hermanos discutían en el aparcamiento de un supermercado, ante las miradas intrigadas de quienes iban y venían. Formaban un trío tan llamativo como heterogéneo: Ronan, con su expresión siniestra y sus siniestras botas; Declan, con sus bucles perfectamente ordenados y su formal traje de chaqueta gris; Matthew, con sus horrorosos pantalones de cuadros y su alegre anorak azul.

—He visto manchas que se extendían más deprisa de lo que tú conduces —continuó Ronan—. Si llevas tú el coche, tardaremos catorce años en llegar. O diecisiete. O cuarenta. O cien. Para cuando lleguemos, iremos directamente a tu funeral.

Los hermanos Lynch estaban empezando el primer viaje que hacían juntos desde la muerte de sus padres. Habían salido de la casa de Declan y llevaban quince minutos de trayecto cuando Declan recibió una llamada que se negó a contestar en marcha. Y, ahora, el retraso se acumulaba debido a las negociaciones para ver quién ocupaba el asiento del conductor. Hasta el momento había conducido Ronan, y las opiniones sobre si debía conservar o no ese privilegio estaban divididas. De pie en el aparcamiento, los tres hermanos fueron estableciendo los hechos: el coche era de Declan; el viaje, de Ronan; las vacaciones, de Matthew. Declan había recibido una carta de la agencia de seguros en la que le ofrecían una rebaja por su inmaculado expediente como conductor. Ronan había recibido una carta de las autoridades en la que le aconsejaban cambiar sus costumbres al volante si no quería que le retirasen el carné. Matthew no estaba interesado en conducir; siempre decía que, si no tenía suficientes amigos para que lo llevasen adonde quisiera ir, es que no estaba viviendo bien. Y, además, había suspendido tres veces el examen del carné.

—En última instancia, quien decide soy yo —sentenció Declan—, porque el coche es mío.

No añadió «y además soy el mayor de los tres», aunque la noción flotaba en el ambiente. Entre los hermanos se habían librado varias batallas épicas en torno a aquel concepto. El que en esta ocasión nadie lo expresara era, de hecho, un avance considerable en su relación.

—A Dios gracias —replicó Ronan—. Nadie más lo querría.

—Es un coche muy seguro —murmuró Declan con los ojos fijos en su teléfono.

El tiempo se arrastró mientras contestaba a un mensaje o correo con el peculiar estilo con que escribía en la pantalla, usando el pulgar de la mano izquierda y el índice de la derecha.

Ronan dio un puntapié a un neumático del Volvo. Quería ponerse en marcha. Necesitaba estar en marcha.

—Nos turnaremos cada dos horas —resolvió Declan finalmente con su tono monocorde—. Es justo, ¿no? Así tú estarás contento, yo estaré contento y todos estaremos contentos.

No era verdad. El único que estaba contento era Matthew, porque Matthew siempre estaba contento.

—Voy a necesitar algo para picar antes de que esta barca llegue al puerto —dijo mientras se arrellanaba en el asiento trasero con los auriculares puestos, más feliz que una perdiz.

Declan le dio las llaves a Ronan.

—Como te pare la policía —dijo—, no vuelves a tocar el volante de mi coche.

Y así partieron —esta vez, de verdad—, con Washington D. C. cada vez más pequeño en el retrovisor.

Ronan apenas podía creerse que Declan hubiera aceptado participar en aquel viaje. La excursión, diseñada para que Ronan visitase tres casas en alquiler en un estado distinto de aquel en el que vivía, parecía encajar limpiamente en el tipo de actividades que Declan habría desaprobado no hacía tanto. ¿Que Ronan, con sus peligrosos sueños, pensaba dormir en un lugar distinto a Los Graneros o a la casa del propio Declan en la ciudad? Difícil.

¿Que pretendía mudarse a un lugar que no era ni Los Graneros ni la casa de Declan en la ciudad?

Imposible.

Ronan ni siquiera sabía por qué Declan le seguía la corriente. Lo único que sabía era que estaban a ocho horas de averiguar si podía comenzar una vida nueva. Salvo por una temporada miserable tras la muerte de Niall, su padre, Ronan jamás había vivido en un lugar distinto de Los Graneros, la granja de su familia. A Ronan le encantaba Los Graneros y estaba aburrido de ellos; quería marcharse, se quería quedar. En Los Graneros, Ronan estaba a dos segundos de sus recuerdos de infancia y a dos horas en coche de sus hermanos. Sabía que allí podía soñar tranquilamente, rodeado únicamente de sueños. Allí, Ronan sabía quién era.

¿Quién sería Ronan Lynch en Cambridge?

No tenía ni idea.

Al llegar a Maryland, cambiaron de conductor y compraron cosas de picar para Matthew, quien las engulló alegre y ruidosamente en el asiento trasero. Mientras Declan volvía a incorporarse a la autopista interestatal, le ordenó a Matthew que comiese con la boca cerrada. La orden cayó en saco roto, como habían hecho todas las peticiones semejantes que la gente llevaba diecisiete años haciéndole a Matthew.

—Cómprale cosas que no crujan —le aconsejó Ronan—. Esa es la solución. Es imposible oír cómo mastica una gominola.

Matthew soltó una nueva carcajada. Le encantaba que le tomasen el pelo a Declan, pero aún le divertía más que se lo tomasen a él mismo.

—¿Cuánto tiempo hace que soñaste por última vez? —le preguntó Declan a Ronan en voz baja cuando ya llevaban un rato en la carretera.

Matthew, perdido en los placeres de sus auriculares y del videojuego que había descargado en su teléfono, no lo oyó. Tampoco es que hubiera importado: los sueños de Ronan no eran ningún secreto para su hermano pequeño. Sin embargo, a Declan le gustaba tratar todo como si fuese un secreto.

—Hace poco.

—¿Muy poco?

—No sé. Déjame que consulte mi diario de sueños, a ver si me dice cómo de poco es muy poco —replicó Ronan, y se vació en la boca una bolsita de cacahuetes recubiertos de chocolate con la esperanza de cortar aquella conversación.

No quería hablar de aquello, pero tampoco quería que se le notase. Aunque se atragantó un poco, consiguió aparentar algo así como indiferencia o reserva. «Todo irá bien», parecía añadir su manera de masticar los cacahuetes. «Hablemos de otra cosa», sugería su manera de masticar los cacahuetes. «No sé ni por qué se te ocurre preguntarme por eso», concluía su manera de masticar los cacahuetes.

Declan tomó una barrita proteínica y la sostuvo contra el volante, pero no trató de abrir el envoltorio.

—No hagas como si fuera raro que te pregunte eso —dijo.

Había dos razones principales por las que pasar la noche fuera de casa era algo complicado para un soñador. La primera, y más obvia, era que Ronan jamás podía saber si uno de sus sueños se materializaría accidentalmente con él al despertar. A veces eran sueños inofensivos: una pluma, un pez decorativo muerto, una planta en un tiesto... Otras, sin embargo, eran una canción informe que producía náuseas en quienes la escuchaban, un lagarto de apetito insaciable o dos mil zapatos de vestir de la talla cuarenta y dos, todos para el pie izquierdo. Si esas cosas aparecían en la aislada granja de la familia Lynch, no eran más que pequeñas molestias —a veces no tan pequeñas, porque los mordiscos de lagarto pueden ser muy dolorosos—. Pero si se materializaban en la casa de Declan, en una habitación de hotel o en el área de descanso de una autopista, junto al coche en el que Ronan acababa de echar la siesta... Entonces, eran algo muy distinto.

—¿Quieres que abra tu triste chocolatina de yuppie? —se ofreció Ronan.

—No cambies de tema —le regañó Declan.

Sin embargo, al cabo de unos segundos, le pasó la barrita proteínica. Ronan le quitó el envoltorio y le dio un mordisco de prueba antes de entregársela a su hermano. La impresión le recordó a caer de cara en un montón de arena húmeda y sucia.

—Muy elegante, Ronan —masculló Declan, y sopló suavemente sobre el extremo mordido de la barrita como si eso fuera a despejar los supuestos gérmenes de su hermano—. ¿Sabes? No sé si te estás tomando esto en serio, la verdad.

La segunda razón por la que viajar siendo un soñador resultaba complicado era el brotanoche, una palabra bonita que Ronan había inventado para un fenómeno que no lo era tanto. Se trataba de algo relativamente nuevo para él; lo único que sabía era que, si transcurría demasiado tiempo entre dos de sus sueños productivos o pasaba demasiados días lejos de las colinas de Virginia occidental, donde había nacido, de su nariz empezaba a manar una viscosa sustancia negra. Enseguida le brotaba de los ojos y, luego, de las orejas; si no hacía nada, pronto empezaba a colmarle el pecho, el cráneo, el cuerpo entero, hasta que Ronan se sentía morir. Tal vez hubiera alguna forma de detener aquel fenómeno, pero Ronan no conocía ningún soñador vivo al que preguntar. Solo había conocido a otros dos en su vida —su padre y un chaval de su instituto que ya estaba muerto— y jamás había hablado con ellos sobre el tema. ¿Podría aguantar una temporada, ya fuera larga o corta, en Cambridge, Massachusetts, alejado de Los Graneros? Era imposible saberlo hasta que no lo intentase.

—Me toca elegir la música —dijo Matthew.

—No —respondieron a coro Declan y Ronan.

El teléfono de Declan vibró reclamando atención desde el salpicadero. Ronan hizo ademán de cogerlo, pero Declan se lo arrebató con tal rapidez que el coche estuvo a punto de salirse de la calzada. Lo único que pudo ver Ronan fue el inicio de un mensaje: «La llave está...».

—Tranquilo, vaquero —le dijo a Declan—. No iba a ponerle la mano encima a tu chica.

Sin decir nada, Declan metió el teléfono en el soporte de su puerta.

—¿Es tu nuevo entrenador personal? —aventuró Ronan—. ¿Un nuevo proveedor de barritas proteínicas? ¿Un chivatazo sobre una nueva oferta de moquetas de alto rendimiento para la casa y el jardín?

Declan siguió callado. Al fondo, Matthew tarareaba alegremente la canción que sonaba en sus auriculares.

Ninguno de los hermanos de Ronan le había dicho lo que opinaba sobre su marcha a otra ciudad. Ronan no sabía si se debía a que no les importaba o a que no creían que fuera a hacerlo de verdad.

Tampoco sabía qué prefería pensar.

Nueva York. Pararon en un área de servicio. Matthew trotó hacia los baños. Declan contestó una nueva llamada. Ronan se puso a dar vueltas. El viento se colaba por el cuello de su cazadora, astuto e insistente. Ronan notaba su propio pulso, tan rápido y entrecortado como las deshilachadas nubes otoñales.

La arboleda que rodeaba el área de servicio era rala e informe, más un puñado de palos que un bosque. Eran árboles extranjeros. Forasteros, frágiles ciudadanos de un código postal urbano. De alguna forma, verlos hizo que Ronan cobrara conciencia de lo que pretendía hacer. Durante muchos años, nada había cambiado. Ronan había dejado los estudios —algo que no lamentaba, al menos no del todo—, y sus amigos se habían graduado. Dos de ellos, Gansey y Blue, le habían invitado a atravesar el país con ellos en su año sabático antes de entrar en la universidad, pero en aquel momento a Ronan no le apetecía viajar a ninguna parte. No, cuando acababa de meterse de cabeza en...

—¿... de Adam aún?

Matthew acababa de hacer una pregunta que Ronan no había escuchado. Había vuelto de la gasolinera con una bolsa de gominolas que mascaba en silencio.

—¿Sabes qué? —añadió—. Acepto las críticas constructivas. ¿O eran las destructivas? Porras... Yo qué sé.

Adam.

Adam Parrish era el destino de aquel viaje.

«¿Existe alguna versión de ti que pueda venir conmigo a Cambridge?», le había preguntado Adam a Ronan el día de su marcha.

Quizá... Ronan había ido una vez a verle desde el inicio del semestre, pero había sido algo espontáneo: se había puesto al volante en mitad de la noche, había pasado el día con Adam y luego se había marchado de la ciudad sin haber pegado ojo ni por un segundo. No había querido ponerse a prueba.

Negación admisible: Ronan Lynch podría vivir en Cambridge siempre y cuando no se probase lo contrario.

Adam.

Ronan lo echaba tanto en falta como a un pulmón perdido.

Declan se acercó al coche y se miró la muñeca con la expresión de un hombre acostumbrado a decepcionar a su reloj de pulsera. Abrió la puerta del conductor.

—Eh, me toca a mí —protestó Ronan.

Sabía que, si no estaba al volante, no dejaría de dar vueltas a su maraña de pensamientos durante las dos horas que quedaban de trayecto. Adam sabía que iba a visitarlo aquel fin de semana, pero ignoraba que Ronan tenía varias citas para ver apartamentos de alquiler. Ronan no sabía cómo reaccionaría.

—Hicimos un trato —insistió.

—Lo hicisteis en un aparcamiento, así que Declan dejó el trato «aparcado». ¡Chiste! —exclamó Matthew.

—No pienso dejar que conduzcas entre estos tarugos de Massachusetts —replicó Declan, y puso punto final a la frase con un portazo.

Matthew se encogió de hombros. Ronan escupió al suelo.

Ya en el coche, Matthew se inclinó hacia delante con aire triunfal y reclamó el cable del audio. Una pegajosa remezcla dubstep de un tema pop resonó en los altavoces.

Las dos horas que quedaban hasta Cambridge iban a ser muy largas.

Ronan se tapó la cabeza con la cazadora para sofocar el sonido y amortiguar su nerviosismo creciente. Notaba los latidos de su propio pulso en la mandíbula. Los sentía en los oídos. «Suenan como los de cualquier otra persona», pensó. Como los de Adam cuando apoyaba la cabeza en su pecho. Ronan no era tan diferente. Al menos, podía no parecerlo. Podía cambiar de ciudad para estar con el chico del que se había enamorado, como todo el mundo. Podía vivir en una ciudad, como todo el mundo. Aquello podía salir bien.

Empezó a soñar.

3

En el sueño de Ronan había una voz.

Sabes que no es así como debería ser el mundo.

Estaba en todas partes y en ninguna.

Por la noche veíamos estrellas. Por aquel entonces, podías distinguir las cosas a la luz de las estrellas, después de que se pusiera el sol. Cientos de faros encadenados en el cielo que servían para comer, para escribir historias sobre ellos, para lanzar personas hacia allí.

Si no te acuerdas es porque naciste demasiado tarde.

La voz era inevitable y natural. Como el aire, como el clima.

Aunque tal vez te subestime. Tu cabeza está colmada de sueños; seguro que ellos lo recuerdan.

¿Queda alguna parte de ti a la que mirar el cielo le produzca dolor?

Ronan estaba tumbado en medio de una autopista. Tres carriles por sentido, ni un solo coche. Solo Ronan. Entendió, de la forma en que se saben las cosas en los sueños, que la carretera comenzaba en Los Graneros y terminaba en Harvard, y que él estaba en algún lugar intermedio. De la hierba rala de las cunetas brotaban a duras penas arbolillos raquíticos. El cielo era del mismo color que el desgastado asfalto.

También oíamos a las estrellas. Cuando las personas dejaban de hablar, se hacía el silencio. Ahora, aunque se cerrase hasta la última boca del planeta, se oiría un zumbido. El gemido del aire acondicionado que sale por esa rejilla que hay junto a ti. El susurro de los camiones con remolque que pasan por la autopista a kilómetros de distancia. El quejido de un avión a tres kilómetros de tu cabeza.

«Silencio» es una palabra extinguida.

Te molesta, ¿verdad?

Sin embargo, en el sueño reinaba un silencio absoluto, roto solo por la voz. A Ronan no se le había ocurrido pensar en el tiempo que llevaba sin experimentar un silencio perfecto. Era una sensación de paz, no de muerte. Como dejar un peso que no era consciente de llevar a cuestas: el peso del ruido, el peso del resto de las personas del mundo.

Magia... Ahora es una palabra barata. ¡Mete una moneda en la ranura y consigue un truco de magia para ti y para tus amigos! La mayor parte de la gente ya no recuerda lo que es. No es cortar una persona por la mitad y sacar de dentro un conejo. No es sacarte una carta de la manga. No es eso de «¡Y, ahora, miren con atención!».

Si alguna vez has mirado el fuego y no has sido capaz de apartar la mirada, eso es. Si has contemplado las montañas y te has dado cuenta de que no estabas respirando, eso es. Si has clavado la vista en la luna y se te han llenado los ojos de lágrimas, eso es. Es la materia que hay entre estrella y estrella, el espacio que queda entre las raíces, lo que hace que la electricidad se despierte cada mañana.

Y nos odia.

Ronan no sabía a qué pertenecía aquella voz, si es que pertenecía a algo. En los sueños, las verdades físicas carecían de importancia. Tal vez la voz perteneciese a la carretera sobre la que yacía. O al cielo. O a algo situado fuera de su campo de visión.

Lo contrario de lo mágico no es lo ordinario: lo contrario de lo mágico es el hombre. El mundo es un letrero de neón que reza «HUMANIDAD»; pero todas las letras están borradas salvo «MAN». Hombre.

¿Entiendes lo que estoy tratando de decirte?

Ronan sintió una vibración en la parte trasera del cráneo: camiones lejanos que avanzaban rugiendo por la calzada hacia él, tendido en el carril central.

No pensaba dejar que el sueño se convirtiera en una pesadilla.

«Sé música», le dijo al sueño.

El rumor de los camiones se convirtió en el ritmo machacón del dubstep de Matthew.

El mundo te está matando, pero Ellos te matarán más rápido. Me refiero a Ellos, con e mayúscula.

Aún no Los conoces, pero pronto lo harás.

Bryde. El nombre de la voz apareció de súbito entre los pensamientos de Ronan de la misma forma en que había sabido dónde empezaba y terminaba aquella autopista. Era una verdad tácita: el cielo era azul, el asfalto desprendía calor, la voz pertenecía a alguien llamado Bryde.

Hay dos bandos en la batalla que se nos avecina. Uno es el bando del Black Friday, el wifi, el último modelo, las suscripciones por abono, el «ahora más adaptable», los auriculares con cancelador-creador-de-ruido, un coche para cada bosque, esta carretera termina.

El otro bando es la magia.

Ronan hizo un esfuerzo por recordar dónde se encontraba su cuerpo físico: en un coche en marcha junto a sus hermanos, de camino hacia Adam y hacia una nueva vida en la que sus sueños estarían bajo estricto control.

«No saques nada del sueño», se dijo Ronan. No estaba dispuesto a llevar a la vigilia un camión, una señal de tráfico o un ritmo dubstep imposible de parar que solo pudiera acallarse enterrándolo en algún lugar alejado. «Mantenlo dentro de tu cabeza. Demuéstrale a Declan que puedes hacerlo».

Bryde susurró:

Estás hecho de sueños y este mundo no es para ti.

Ronan se despertó.

4

-¡Despierta, Waaaaaashington D. C.! ¡Que alguien avise a las autoridades! —aulló TJ Sharma, el anfitrión de la fiesta—. ¡Hay que comunicarles que una chica con superpoderes anda suelta!

Todos los presentes en aquella pretenciosa unifamiliar de las afueras de Washington miraban a Jordan, una joven cuyos ojos parecían un milagro y cuya sonrisa parecía un accidente nuclear. Los demás invitados vestían de manera informal y cómoda; Jordan, sin embargo, no practicaba ni el estilo informal ni la comodidad. Llevaba una cazadora de cuero y un corpiño de encaje, y su pelo rizado se elevaba en una enorme coleta afro. Los tatuajes de flores que recorrían su cuello y sus dedos brillaban sobre su piel oscura tanto como brillaba su entusiasmo sobre la noche de aquel barrio residencial.

—Chisssst —siseó Jordan—. Los superpoderes son como los niños, ¿sabes?

—¿Cada familia americana tiene dos coma cinco? —replicó TJ.

—No, es mejor verlos que oírlos.

En el fondo, una banda de rock de los noventa gimoteaba con frenesí algo sobre su juventud. El microondas tintineó anunciando una nueva remesa de palomitas baratas. El ambiente de la fiesta estaba a caballo entre la ironía y la nostalgia; como había dicho en broma TJ, su tema era el retraso madurativo. Había un bol enorme lleno de cereales Cinnamon Toast Crunch, y Bob Esponja correteaba por la tele de pantalla plana junto a un montón de juegos de la PS2. Los invitados, en general, eran más blancos, más viejos y menos peligrosos que Jordan. De hecho, Jordan se preguntaba qué estarían haciendo en aquella fiesta si no estuviera ella para entretenerlos.

—Vamos, venid aquí, jugadores. ¡Hacer cola es para los conformistas! —dijo mientras señalaba el bloc de notas que le había proporcionado TJ—. ¡Es la hora de hacer los deberes! Y esto entra en el examen. Escribid: «El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja» y firmad debajo con vuestra mejor caligrafía escolar.

Jordan asistía a la fiesta con el nombre de Hennessy. Dado que allí nadie conocía a la auténtica Hennessy, nadie podía contradecirla. El propio TJ la conocía por ese nombre. Jordan estaba acostumbrada a llevar una identidad que no le pertenecía; de hecho, le habría parecido raro que alguien se dirigiera a ella por su verdadero nombre.

—Esto os va a encantar —les anunció TJ a los invitados, claramente emocionado.

A Jordan le caía bastante bien TJ. Era el joven vicepresidente de un banco pequeño, un Peter Pan de figura esbelta, un chico en un mundo de adultos o viceversa. TJ seguía comprándose juguetes y se iba a la cama cuando se lo decía su teléfono. Vivía en aquella pretenciosa unifamiliar junto a varios compañeros, no porque no pudiera permitirse vivir solo, sino porque aún no había aprendido a hacerlo.

Jordan y TJ se habían conocido en las calles de Washington D. C. unas semanas después de que ella y Hennessy llegasen a la ciudad. Había ocurrido de madrugada, en una noche iluminada por la expectación y el neón. Jordan iba a devolver un coche robado antes de que la policía la parase y le pegase un tiro, y TJ volvía de una expedición al supermercado nacida del aburrimiento.

El coche de él: un Toyota Supra tuneado que se había comprado en eBay después de ver uno igual en una serie de YouTube.

El de ella: un viejo Challenger tuneado que Hennessy había robado unas horas antes.

Él la retó en una gasolinera: quien ganase la carrera se quedaría con el coche del otro. Aunque Jordan no solía hacer tonterías, se parecía lo bastante a Hennessy para dejarse arrastrar a un juego así.

En resumen, ahora Jordan iba a todas partes al volante de un Supra. Durante un tiempo había llevado a TJ en el asiento del copiloto, pero a Jordan nunca le duraban mucho los novios. Sin embargo, los dos seguían siendo amigos. Al menos, tan amigos como se puede ser cuando uno de los dos usurpa la identidad de otra persona.

—La clave de una buena falsificación —explicó Jordan a los invitados— es recordar que no se puede copiar una firma. Si lo intentas, las curvas y las florituras te quedarán forzadas, y todo se cortará en seco en lugar de fluir con gracia. «Vale», estaréis pensando, «pues la calco y ya está». Gran error. Si la calcáis, los trazos irán arrastrando los pies desde el principio hasta el fin. Cualquier aficionado con un poco de interés puede detectar una firma calcada. «Pero, Hennessy», me diréis, «¿qué se puede hacer entonces?». Lo que puede hacerse es asimilar la estructura orgánica, ¿lo veis? Tenéis que integrar la arquitectura de la caligrafía en vuestra mano, memorizar el sistema de los trazos. Se trata de intuición, no de lógica.

Mientras hablaba, había ido esbozando rápidamente distintas firmas y combinaciones aleatorias de letras. Apenas miraba sus trazos; sus ojos estaban clavados en los textos escritos por los demás.

—Tenéis que convertiros en la otra persona por un momento —añadió.

De pronto, pareció centrarse en una de las muestras de escritura. «El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja», rezaba como todas las demás, y bajo el texto firmaba alguien de nombre inusual: Breck Myrtle. Era una firma angulosa, lo cual facilitaba la tarea, y la caligrafía presentaba algunos rasgos distintivos que proporcionarían espectacularidad al truco.

Jordan dio la vuelta a la hoja que había emborronado y empezó a escribir con seguridad sobre la superficie blanca: «Por la presente, en este día de octubre, lego todas mis posesiones a la fabulosa Hennessy». Luego, rubricó el texto con una firma impecable: «Breck Myrtle».

Satisfecha, ofreció la hoja a los demás invitados para que la examinasen.

Se levantó un coro de exclamaciones de asombro, mezcladas con risitas y gemidos jocosos.

Breck Myrtle, por su parte, se lo tomó bastante peor.

—Pero ¿cómo has...? —balbuceó.

—¡Te tiene pillado, Breck! —exclamó una mujer—. ¡Lo ha hecho perfecto!

—¿A que da miedo? —dijo TJ.

Ninguno de los invitados había visto las facetas de Jordan que más miedo daban; ni siquiera las sospechaban. Si Breck Myrtle hubiera seguido hablando, Jordan podría haber analizado su forma de usar el lenguaje hasta ser capaz de predecirla y, luego, podría haber usado esa capacidad para falsificar cartas personales, correos electrónicos y textos, en lugar de camuflarse bajo la rigidez del lenguaje burocrático. Jordan podía trasladar sus habilidades como falsificadora a muchos medios diferentes, aunque, en general, las usaba en su vida personal más que en la profesional.

—Eres muy joven para ser una delincuente experta —exclamó otra invitada con una risita.

—¡Y eso que acaba de empezar a desarrollar sus poderes! —apostilló TJ.

Pero no era cierto: los poderes de Jordan habían llegado a su apogeo hacía tiempo. Tanto Hennessy como ella eran falsificadoras de arte. Las demás chicas de su casa hacían sus pinitos, pero en realidad solo eran copistas. Jordan se había dado cuenta tiempo atrás de que la gente tendía a mezclar —a confundir— los falsificadores con los copistas. El mundo del arte estaba plagado de pintores capaces de reproducir perfectamente cuadros famosos, hasta el último pliegue de los ropajes. Pero las copias, como solía decir Hennessy con desprecio, no eran arte. Para hacer una verdadera falsificación había que crear un cuadro nuevo con el mismo estilo del artista original. Copiar un Matisse ya existente era un juego de niños: solo hacía falta trabajar con una cuadrícula y dominar mínimamente el color y la técnica pictórica. Para falsificar un nuevo Matisse, sin embargo, no solo hacía falta pintar como Matisse, sino pensar igual que él. «Eso —remachaba siempre Hennessy—, es arte».

Y Jordan estaba de acuerdo.

En ese momento, un timbrazo ahogó la música de los noventa.

El corazón de Jordan dio un vuelco expectante.

—¡Bernie! —exclamó TJ—. ¡No llames al timbre como si no nos conociéramos! ¡Entra, tardona!

Aunque a Jordan seguía cayéndole bien TJ, no habría asistido a una fiesta con sus aburridos amigos si no hubiera tenido una segunda intención. Y la intención acababa de llegar: una mujer con un elegante traje de chaqueta violeta y gafas de sol redondas. Bernadette Feinman.

Con el cabello plateado sujeto firmemente por una reluciente pinza de perlas, Feinman parecía la única adulta de la estancia. De hecho, no solo daba la impresión de ser adulta, sino de ser una adulta dispuesta a hacerse un abrigo con la piel de ciento y un dálmatas. Quizá Jordan fuera la única persona de la sala consciente de la dimensión profesional de Feinman: era uno de los puntales del Mercado de las Hadas en Washington D. C., un mercado negro global, nómada y subterráneo en el que se comerciaba con todo tipo de bienes y servicios ilegales y de prestigio.

La palabra clave en todo aquel asunto era «prestigio».

El Mercado de las Hadas no estaba abierto a cualquier criminal de tres al cuarto.

A él solo accedían los delincuentes de primerísima clase.

Y Jordan quería acceder. Lo necesitaba, de hecho.

La decisión estaba en manos de Bernadette Feinman.

Feinman avanzó unos pasos. Su peculiar forma de andar recordaba a la rigidez de una mantis; pero, cuando habló, lo hizo con voz suave y melódica.

—Diría que no he llegado tarde a propósito si no fuera porque creo en la sinceridad.

TJ le colocó una copa en la mano, con la actitud de un chiquillo que quisiera hacer la pelota a su venerada abuela. Jordan repasó a la concurrencia con la mirada: mientras que todos los demás bebían cerveza, Feinman tenía una copa de vino blanco en una mano y un cigarrillo indio de clavo en la otra.

—Gente, esta es Bernie. Es mi Yoda, mi mentora, ¡así que brindemos por nuestros mayores! —la presentó TJ y, luego, la besó en una mejilla.

Los invitados brindaron por sus respectivos mayores y volvieron a centrarse en la PS2.

Feinman se inclinó sobre la mesa y echó un vistazo a las firmas. Luego alzó la mirada hacia Jordan.

—De modo que tú eres Hennessy —comentó—. No creo que esto sea lo mejor que puedes hacer, ¿verdad?

Jordan la miró con una sonrisa resplandeciente. Era su sonrisa de comerse el mundo: llena de confianza en sí misma y buena voluntad y despojada de cualquier atisbo de nervios o inseguridad ante aquel momento crucial.

TJ frunció levemente el ceño.

—¿De qué hablas, Bernie? —preguntó.

—Hennessy ha presentado su candidatura para optar a una plaza en mi agencia —respondió Bernie, mintiendo con tal fluidez que Jordan se preguntó si habría preparado la excusa de antemano.

—¿Qué es esto de hacer negocios en mi fiesta? —protestó TJ—. Si vas a usar mi sala de estar para asuntos profesionales, deberías pagarme una parte del alquiler.

Feinman le tendió su vaso, aún lleno.

—Ve a echarme un poco más de vino, Tej —pidió.

TJ se alejó copa en mano, silencioso y obediente como un niño bien educado.

Tamborileando con sus uñas esmaltadas de plata en la firma falsificada de Breck, Feinman fue directa al grano.

—Espero que puedas mostrarme algo más que truquitos de maga aficionada.

—Esto solo son las chocolatinas que hay junto a la caja —respondió Jordan—. No las confunda con el primer plato.

Feinman la miró fijamente, con los dientes sobresaliendo bajo los finos labios como una hilera de perlas menudas.

—Empieza a servir el menú, entonces.

—En un momentito.

La sonrisa de Jordan se desdibujó en el preciso instante en que salió a la fría noche otoñal. Se dio un momento para tranquilizarse mirando al Supra, aparcado en la misma esquina donde estaba cuando lo ganó; a los halos de luz en porches y garajes, que desvelaban las casas uniformes; a los coches adormilados en la penumbra de la calle, tras los árboles desnudos. Se planteó cómo pintaría aquella escena de barrio residencial, dónde situaría el punto de fuga, qué resaltaría, qué ocultaría en la oscuridad... Pensó en cómo convertiría en arte lo que tenía ante los ojos.

Luego, sacó seis cuadros del coche y regresó a la fiesta.

Ya dentro, los dispuso en la mesa del comedor para que Feinman los examinase, con la copa de nuevo aferrada en su mano de mantis. Eran copias, demostraciones de poderío. Un Mary Cassatt, un Hockney, un Waterhouse, un Whistler y una Mona Lisa con los tatuajes de Jordan, porque a Jordan también le gustaba gastar una broma de vez en cuando.

Si los invitados se habían quedado impresionados hacía un rato, ahora estaban sobrecogidos. Todos se apiñaban alrededor de las obras, incluido Breck Myrtle.

—Empiezas a darme miedo —dijo TJ—. Puedes pintar como quien quieras, ¿verdad?

Feinman se inclinó para examinar las partes clave: los bordes de los lienzos y las tablas, las marcas en la parte trasera, las texturas, las pinceladas, los pigmentos empleados, la autenticidad de los soportes... Jordan sabía que no iba a encontrar ningún fallo.

—¿Cómo pintas cuando no haces copias? —le preguntó Feinman.

Jordan lo ignoraba: dedicaba todo su tiempo a pintar como otros artistas.

—Eso es información confidencial —respondió.

—Tu estilo debe de ser espectacular —murmuró Feinman.

Envuelta en una bocanada de humo con olor a clavo, se acercó a la parodia de Mona Lisa. La pintura, envejecida y craquelada, tenía todo el aspecto de ser una obra de museo; solo los anacrónicos tatuajes delataban su procedencia.

—Aunque estos juegos siempre resultan placenteros —añadió Feinman entre dientes.

Jordan contuvo el aliento.

Lo necesitaba. Y Hennessy también.

—Entonces, ¿la contratas? —preguntó TJ.

Feinman volvió su esbelto torso de insecto hacia Jordan y la escrutó desde detrás de los cristales tintados con la misma intensidad con que había examinado las copias, sin pestañear ni una vez. Jordan se dio cuenta de que era una persona acostumbrada a que sus palabras fueran acogidas como un mandato divino; y, de hecho, lo eran, tanto en el ámbito de TJ como en el de Jordan. Alguien con un dominio tal sobre aquellos dos mundos —el diurno y el nocturno— era, en opinión de Jordan, alguien verdaderamente poderoso.

—A veces —comenzó Feinman—, es necesario rechazar a un candidato precisamente por estar demasiado cualificado. Sería una pena maniatarlo de forma que no pudiera desarrollar su verdadero potencial.

Jordan tardó una fracción de segundo en darse cuenta de que acababa de rechazarla.

—Pero yo...

—Te estoy haciendo un favor —la cortó Feinman, y miró de soslayo la Mona Lisa—. Tal vez no lo sepas aún, Hennessy, pero estás hecha para pintar originales.

La lástima era que en aquella frase no había ni una sola palabra que fuera verdad.

5

Adam Parrish.

Así había comenzado todo: con Ronan en el asiento del copiloto de un Camaro naranja del 73 perteneciente a Richard Gansey Tercero, asomado a la ventanilla porque no soportaba estar encerrado. La pequeña ciudad de Henrietta, en Virginia, se acurrucaba en torno a ellos, con los árboles y las farolas inclinados sobre el coche como si quisieran espiar la conversación que tenía lugar en su interior. Y qué pareja peculiar formaban los dos chicos... Gansey, en su búsqueda desesperada de significado; Ronan, seguro de que su amigo no encontraría lo que buscaba. El primero y el último, respectivamente, en la encuesta «Quién triunfará en la vida» realizada entre los alumnos de Aglionby, el instituto privado al que ambos asistían. En aquellos tiempos, Gansey era el cazador y Ronan, su mejor amigo, era el halcón, ataviado con capucha y campanillas para evitar que se destrozase con sus propias garras.

Así había comenzado todo, con un estudiante empujando su bicicleta cuesta arriba, claramente encaminado al mismo lugar que ellos dos. Llevaba el uniforme de Aglionby, pero, al acercarse, Ronan advirtió que estaba más raído de lo que podía producir un año de uso. Claramente, era de segunda mano. De las mangas enrolladas asomaban dos antebrazos nervudos, con los finos músculos resaltados en abrupto relieve. La mirada de Ronan quedó prendida en las manos: unas bellas manos adolescentes de nudillos marcados, tan finas y largas como el rostro de aquel desconocido.

—¿Quién es ese? —preguntó Gansey.

Ronan, con la cabeza aún asomada por la ventanilla, no contestó. Al pasar, vio que la expresión de Adam era un cúmulo de contradicciones: intensa y recelosa, resignada y tozuda, derrotada y desafiante.

En aquel entonces, Ronan no sabía quién era Adam y, si eso fuera posible, sabía aún menos sobre sí mismo. Y, sin embargo, así había comenzado todo, mientras se alejaban del chico que empujaba su bicicleta, con Ronan recostado en su asiento, los ojos cerrados y en la mente una plegaria simple, inexplicable, desesperada:

Por favor.

Y, ahora, Ronan había seguido a Adam hasta Harvard. Después de que Declan lo dejase junto al recinto de la universidad («No hagas estupideces y mándame un mensaje por la mañana»), se detuvo en la superficie delimitada por la verja de hierro y contempló los elegantes y antiguos edificios rodeados de elegantes y antiguos árboles. Todo era rojizo: las residencias estudiantiles y los senderos de ladrillo, la hojarasca otoñal y la hierba, las bufandas que rodeaban la garganta de los universitarios que pasaban caminando tranquilamente... El campus, transformado por el cambio de estación, le resultaba extraño. Era curioso que unas cuantas semanas pudieran cambiar un paisaje hasta hacerlo irreconocible.

Seis mil setecientos estudiantes universitarios. Hijos de antiguos alumnos: veintinueve por ciento. Alumnos becados: sesenta por ciento. Monto medio de las becas: cuarenta mil dólares. Precio de la matrícula anual: sesenta y siete mil dólares. Salario medio de los graduados de Harvard, diez años tras su graduación: setenta mil. Tasa de admisiones: cuatro coma siete por ciento de las solicitudes.

Ronan se sabía todas las estadísticas de Harvard. Después de ser admitido, Adam se había pasado incontables tardes en Los Graneros despiezando y analizando todos los datos y detalles que había logrado averiguar sobre la institución. Durante aquellas semanas, Ronan había tenido a su lado a dos Adams: uno convencido de que se había ganado a pulso su plaza en una universidad de élite, y otro seguro de que la universidad descubriría muy pronto lo inútil que era en realidad. Ronan lo soportó con su mejor talante. Al fin y al cabo, si no era con él, ¿con quién iba a compartir Adam sus angustias? Su madre no era más que un espectro desconectado de la realidad; su padre, si se hubiera salido con la suya, habría terminado por matar a Adam antes de que terminase el instituto. De modo que Ronan trató de absorber los datos, la ansiedad y los nervios de Adam, evitando cuidadosamente recordar que, en muy poco tiempo, los caminos de los dos se separarían. Y evitando, también, recordar todas las caras resplandecientes, honestas y educadas que aparecían en los folletos, de las que Adam Parrish podría enamorarse olvidándolo a él.

A veces, Ronan pensaba en lo que podría haber ocurrido si no hubiera abandonado sus estudios y se hubiera matriculado también en la universidad aquel otoño. Pero imaginar aquello era tan imposible como imaginar un Adam que no hubiera terminado la secundaria y se hubiera quedado en Henrietta. Ambos sabían quiénes eran. Adam, un estudiante; Ronan, un soñador.

¿Existe alguna versión de ti que pueda venir conmigo a Cambridge?

Quizá. Quizá.

Ronan tuvo que rebuscar un rato en su teléfono hasta averiguar cómo se llamaba la residencia de Adam —Thayer—, y tardó otro buen rato en localizar un plano del campus. Podría haber enviado un mensaje a Adam para decirle que estaba allí, pero le gustaba el leve componente de sorpresa de la situación, el que Adam supiese que llegaba ese día, pero no a qué hora. A Ronan le resultaba muy familiar aquel ritmo de idas y venidas, el vaivén oceánico de los amantes que se hacen a la mar y regresan cuando los vientos les son favorables; al fin y al cabo, era lo que había hecho siempre su padre, marchándose cada cierto tiempo de Los Graneros con un baúl lleno de sueños y regresando al cabo de unos meses con el baúl lleno de dinero y regalos. También era lo que había hecho siempre su madre, despidiéndose de él y dándole luego la bienvenida. Ronan recordaba bien las escenas de retorno: la forma en que la sonrisa de Aurora se revelaba al tiempo que lo hacían los paquetes que traía Niall en el baúl, la forma en que la sonrisa de Niall salía del cajón en que Aurora la había guardado y recobraba su brillo...

Durante los días precedentes, Ronan había imaginado muchas veces la escena de su reunión con Adam, tratando de figurarse qué forma tomaría. ¿Se quedarían paralizados antes de abrazarse en las escaleras de la residencia de Adam? ¿Irían brotando lentamente sus sonrisas antes de besarse en un corredor? «Ronan», decía el Adam imaginario mientras la puerta de su residencia se abría de par en par.

Sin embargo, no ocurrió ninguna de esas versiones.

Lo que ocurrió fue esto: Ronan averiguando por fin cómo llegar a Thayer, Ronan avanzando a grandes zancadas entre estudiantes y turistas, Ronan oyendo con sorpresa una voz que decía: «¿Ronan?».

Lo que ocurrió fue que Ronan giró sobre sus talones y se dio cuenta de que acababan de cruzarse por el camino.

Había pasado junto a Adam sin verlo.

Mientras lo miraba ahora con atención, los dos a la distancia de un brazo extendido, obligando a los demás viandantes a dar un rodeo para esquivarlos, supo por qué lo había pasado por alto. Adam era el de siempre y no lo era. Su fino rostro no había cambiado durante las semanas de separación; aún era el chico de la bici. Su desvaído pelo rubio seguía como Ronan lo recordaba, corto y con unos encantadores trasquilones, como si se lo hubiera cortado él mismo frente al espejo del baño. Sin embargo, la pátina de grasa de motor, sudor y polvo que Ronan recordaba había desaparecido.

Adam estaba impecable: camisa de cuello abierto y mangas recogidas justo lo necesario, chaleco vintage de tweed y unos perfectos pantalones pardos de pinzas con los bajos vueltos para mostrar los estilosos zapatos. Como siempre, tenía un aire concentrado y reticente, pero, por alguna razón, su actitud parecía aún más lejana y comedida. De hecho, tenía aspecto de llevar en Cambridge toda la vida.

—No te había reconocido —dijeron los dos al mismo tiempo.

A Ronan le pareció una observación absurda por parte de Adam. Él seguía siendo el mismo, no había cambiado en absoluto. No podría haber cambiado ni aunque se lo hubiera propuesto.

—He pasado a tu lado sin verte —añadió Adam con tono de asombro.

Incluso su voz sonaba distinta. No quedaba en ella ningún rastro de su sutil acento de Virginia. A lo largo de los años de instituto se había esforzado mucho por eliminarlo, pero nunca lo había logrado por completo. Ahora, sin embargo, el deje estaba oculto. Su voz era la de un extraño.

Ronan se sentía en terreno inestable. Ninguna de sus escenas imaginadas contenía un momento como aquel.