Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Editorial Impedimenta SL

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

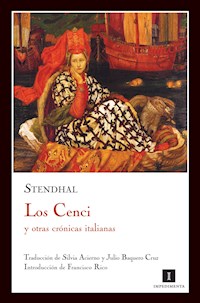

Stendhal parecía pensar que las grandes pasiones con terribles consecuencias eran cosa de otro tiempo. En este libro, que recoge tres de sus afamadas Crónicas italianas: Los Cenci, La duquesa de Palliano y Vittoria Accoramboni, se encuentra el Renacimiento italiano en estado puro, tal como lo veía el autor: crímenes, adulterios, torturas, conspiraciones, ambición, venganza. Narrado todo con la crudeza y precisión de un proceso judicial, con la indiferencia postiza de quien ya ha visto demasiado, con la ternura infinita y el lirismo del libertino que ve morir a la más hermosa de las mujeres. "Fue en Italia, en el siglo diecisiete, donde una aristócrata dijo cogiendo un espejo con delectación al caer la tarde de un día muy caluroso: qué pena que esto no sea pecado."

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 158

Veröffentlichungsjahr: 2008

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Los Cenci

y otras crónicas italianas

Stendhal

Traducción del francés a cargo

de Silvia Acierno y Julio Baquero Cruz

Introducción de Francisco Rico

Introducción

Las crónicas de la emoción: lo novelesco de

las ideas y la realidad de los hechos

por Francisco Rico

¿Es demasiado fácil decir que Henry Beyle fue clasicista de doctrina y romántico de corazón? ¿Lo arreglaríamos si propusiéramos que fue más bien clasicista de corazón y romántico de doctrina? A Lope de Vega y los mejores dramaturgos del Siglo de Oro, a quienes califica de «románticos», los admira porque tienen «la audacia de pintar unos corazones españoles», «sin preocuparse en absoluto por imitar lo que antaño daba por bueno un pueblo tan diferente del que les rodea». Por otro lado, tratando de la pintura italiana del Renacimiento, defendía la doctrina de «le beau idéal», la fe en un estilizado tipo de belleza a la antigua como punto de referencia y terreno de entendimiento para creadores y espectadores. Es la teoría clásica: el artista tiene que imitar no la naturaleza, sino las obras de arte que mejor han imitado la naturaleza.

Conciliar esas distintas almas suyas supuso para Stendhal un largo camino, que se inscribe a su vez reveladoramente en un recorrido milenario de la literatura europea. El aprendizaje para sus grandes novelas lo cursó en las piezas que aquí se publican, aparecidas primero en la Revue des Deux Mondes, entre 1837 y 1838. En concreto, Vittoria Accoramboni planeó en un cierto momento escribirla a la manera y con las dimensiones del Rojo y negro(«I thought in March 1833 of making of this story as of that of Julien», anotó una vez). Sólo más de un siglo después esos tres relatos se reunieron con otros afines en un volumen que sigue circulando bajo el título de Crónicas italianas.

Título postizo pero justo, y de especial interés cuando se contempla con una amplia perspectiva histórica. En efecto, las Crónicas son básicamente reescrituras (cuando no plagios o pastiches) de otras tantas relaciones de sucesos —más o menos fantaseados, pero reales— que corrían en la Italia del siglo XVI: humildes impresos de tres pliegos en cuarto, o copias manuscritas, que hoy definiríamos como reportajes escandalosos y que, como fuera, cumplían análoga función que el periodismo sensacionalista de nuestros días. Stendhal coleccionó y leyó esas relaciones con una mezcla de fascinación y malestar, y ellas le dieron la ocasión de meditar sobre el ir y venir entre «lo novelesco de las ideas» (más claro en francés: «le romanesque») y «la realidad de los hechos». Pero, en la amplia perspectiva aludida, es esencial notar que la experiencia novelística de Stendhal parte de unos textos que no eran novelas.

El realismo de que Stendhal es arquetipo nació al margen de la «poesía» (durante siglos se llamó así a la literatura) y como una subversión casi ontológica: en vez de las categorías que durante milenios habían gobernado todas las especies de la ficción —de la ficción precisamente como modo de ser distinto de la vida real—, pretendía hacer suyas las mismas categorías que la vida real. No era una reacción frente a la literatura convencional (según repiten los manuales), sino la encarnación de otro paradigma, ajeno en principio a la «poesía».

Es, por ejemplo, una seria distorsión publicar bajo el nombre de Daniel Defoe Robinson Crusoe, Moll Flanders o el Diario del año de la peste. En 1719, el Robinson no aparecía como «fiction», sino como «history of fact», y, dato todavía más importante, nunca en su época se imprimió con Fmención alguna del polígrafo londinense. Ni hubiera sido admisible que lo hiciera, porque la portada declaraba inequívocamente quién era el autor «Written by Himself», el propio Robinson. Cosa similar ocurre conMoll Flanders, el Diario o, claro es, las Memorias de guerra del Capitán Carleton, que el mayor crítico de Inglaterra, Samuel Johnson, no dudó en considerar auténticas.

La presencia y la valoración prominente de la realidad cotidiana, la atención detallada al entorno contemporáneo compartido por escritores, personajes y lectores, promueven la mutación mas sustancial que la literatura europea ha experimentado a lo largo de veintinco siglos. Pero la revolución comienza, digo, al margen de la literatura, con una serie de libros, del Lazarillo de Tormes a La nouvelle Héloïse, que se presentan como relatos de hechos reales, efectivamente acaecidos (o, en un segundo momento, como remedo manifiesto de tales relatos), y por lo mismo rechazan toda seña de literariedad y adoptan las formas corrientes en la prosa de hechos reales: cartas, memorias, biografías, relaciones, crónicas... Sólo a paso de hormiga la literatura institucionalmente bendecida fue acogiendo las técnicas y los objetivos propios de semejantes imposturas, de esos simulacros de realidad.

A esa altura llega Stendhal y de ahí el profundo sentido de que sus primeros pasos en la novela arranquen de la reelaboración de unas relaciones de sucesos. Las Crónicas italianas se convierten así en una recapitulación de la trayectoria previa del realismo y en una puerta de entrada a su triunfo avasallador. Pero claro está que su significación histórica es cosa distinta de su calidad y de su vigencia literaria. En rigor textos menores frente a sus obras maestras, las piezas incluidas en este libro y el resto de las Crónicas no son sin embargo obras que pueda desdeñar el buen lector de hoy.

Toda una serie de episodios truculentos y de violencias cometidas contra héroes y heroínas siempre jóvenes, bellos y apasionados, víctimas de la inexorable injusticia del Ancien Régime. Un parricidio horripilante perpetrado entre muchos, intolerables abusos de la autoridad familiar y eclesiástica, el asesinato de una joven culpable sólo de un amor sincero, ejecuciones, torturas y estrangulamientos cardenalicios... He aquí la nada ejemplar historia que prefiere «Arrigo Beyle, milanese». Estas historias, que rayan en lo extravagante y que no dudaríamos en tildar de enteramente ficticias y folletinescas, si no nos constara que surgen de hechos auténticos, puede haberlas ido a buscar en fuentes italianas (cuyos pleonasmos le encantan unas veces, mientras otras le repugna su afectación clasicista: «Ah! imitation de Cicéron que tu es ennuyeuse!»), pero no encuentran perfecto acomodo sino en el francés de Stendhal, seco, casi de inventario, profundamente irónico, jacobino.

«La desconfianza frente a la imaginación —ha escrito, siempre fino y certero, Harry Levin— le hacía depender muy especialmente de la documentación.» Otros han hablado de «la ingenuidad de lo verdadero». En las Crónicas, la descabellada fabulación romántica se vuelve poco menos que ciencia exacta por obra de la precisión del lenguaje, la austeridad de la narración y el ritmo implacable de los diálogos. De las relaciones italianas le gustaba en particular que nunca dejen «pasar el nombre de una cosa horrible sin informarnos de que es horrible». Stendhal no necesita adjetivos: «le nom de la chose» está dicho con tan abrumadora eficacia que la desnuda enteramente como horrible, o ilusoria, o mentirosa… La sencillez y el carácter directo del relato no lo privan jamás de una emoción contagiosa. El término «emoción» apenas se usa hoy más que para la novela o el cine de baja calidad. Las Crónicas bastarían para reivindicarlo en la gran literatura. Debemos agradecer que la nueva, ajustada traducción de Silvia Acierno y Julio Baquero Cruz nos dé otra oportunidad para seguir disfrutando de Stendhal.

Francisco Rico

Los Cenci

1599

El don Juan de Molière es un hombre galante, qué duda cabe, pero se trata ante todo de una persona distinguida; además de abandonarse a la inclinación irresistible que le arrastra hacia las mujeres hermosas, necesita seguir cierto modelo ideal, quiere ser alguien a quien se admiraría soberanamente en la corte de un rey galante y lleno de ingenio.

El don Juan de Mozart ya es más cercano a la naturaleza, menos francés, tiene menos en cuenta la opinión de los demás; lo que le importa más no es aparentar, como dice el barón de Fœneste, de d’Aubigné. Solo contamos con dos retratos del don Juan italiano, como debió darse, en ese hermoso país, en el siglo dieciséis, en los albores de la civilización renacentista.

De esos dos retratos, hay uno que no puedo dar a conocer en absoluto, por lo estirada que es nuestra época; cabe recordar la genial expresión que le he oído repetir tantas veces a lord Byron: This age of cant.[1] Esa hipocresía tan tediosa y que no engaña a nadie tiene la enorme ventaja de dar algo de qué hablar a los tontos: se escandalizan porque alguien se ha atrevido a decir algo; porque alguien se ha atrevido a reírse de otra cosa, etc. Su desventaja es que reduce demasiado el ámbito de la historia.

Si el lector tiene la amabilidad de permitírmelo, presentaré aquí, con toda humildad, una semblanza histórica del segundo don Juan, del que sí podemos hablar en 1837; se llamaba Francisco Cenci.

Para que la figura del don Juan sea posible, tiene que haber hipocresía en la sociedad. En la antigüedad, don Juan no habría tenido razón de ser; siendo la religión una fiesta que invitaba a los hombres al placer, ¿cómo habría podido condenar a aquellos cuya vida giraba en torno a un placer determinado? Solo el gobierno predicaba la abstinencia; prohibía lo que podía perjudicar a la patria, es decir, al interés de todos bien entendido, y no lo que podía perjudicar al individuo responsable de una acción.

En Atenas, cualquier hombre a quien le gustaran las mujeres y poseyera dinero suficiente podía ser un don Juan sin que nadie se lo echara en cara; a nadie le parecía que la vida fuera un valle de lágrimas ni que hubiera mérito alguno en el sufrimiento.

No creo que el don Juan ateniense pudiera llegar al crimen tan rápido como el don Juan de las monarquías modernas; gran parte del placer de este último consiste en desafiar las costumbres, y en su debut juvenil pensó que solo desafiaba la hipocresía.

Violar las leyes en una monarquía como la de Luis XV, disparar con una escopeta a un retejador, y hacerle precipitarse desde lo alto de un edificio, ¿acaso no es una muestra de que uno frecuenta al príncipe, de que es de lo más refinado, y de que se ríe de los jueces? Reírse de los jueces, ¿no es el primer paso, el primer experimento de todo nuevo don Juan?

Entre nosotros, las mujeres ya no están de moda, y por eso los donjuanes escasean; pero cuando los había, siempre empezaban buscando placeres muy naturales, a la vez que se vanagloriaban de desafiar cualquier idea religiosa de sus coetáneos que no les pareciera fundada en la razón. Solo más adelante, cuando empieza a desvirtuarse, encuentra el don Juan un placer sublime en desafiar las opiniones que a él mismo le parecen justas y razonables.

Para los antiguos, dar ese paso debía de ser muy difícil, y solo bajo los emperadores romanos, después de Tiberio y Capri, encontramos libertinos que se deleitan en la corrupción por sí misma, es decir, por el mero placer de desafiar las opiniones razonables de sus coetáneos.

Así pues, creo que fue la religión cristiana la que hizo posible el papel satánico del don Juan. No puede dudarse de que fue esa religión la que enseñó al mundo que el alma de un pobre esclavo o de un gladiador tenía exactamente los mismos atributos que la del mismísimo César; por tanto, tenemos que estarle agradecidos por la aparición de sentimientos elevados; por lo demás, estoy seguro de que más tarde o más temprano tales sentimientos habrían acabado surgiendo en el seno de las sociedades. La Eneida ya es mucho más tierna que la Ilíada.

La teoría de Jesús era la de los filósofos árabes de su época; la única novedad en el mundo como consecuencia de los principios que san Pablo predicó, fue un cuerpo de sacerdotes totalmente separado del resto de los ciudadanos, e incluso con intereses contrarios a los de éstos.[2] Ese cuerpo se dedicó exclusivamente a cultivar y fortalecer el sentimiento religioso; inventó artificios y costumbres para conmover a todo tipo de personas, desde el pastor inculto al viejo cortesano de vuelta de todo; supo asociar su recuerdo a las impresiones encantadoras de la primera infancia; no dejó pasar la mínima peste o gran desgracia sin aprovechar para redoblar el miedo y el sentimiento religioso, o al menos para edificar una bonita iglesia, como la Salute en Venecia.

La existencia de ese cuerpo tuvo consecuencias increíbles: el Papa san León, que rechazó sin usar la fuerza física al feroz Atila y a sus hordas de bárbaros que acababan de aterrorizar a China, Persia y las Galias.

De este modo, la religión, del mismo modo que ese poder absoluto atemperado por canciones que conocemos como monarquía francesa, ha producido cosas singulares y curiosas que tal vez nunca habríamos llegado a ver de no ser por estas dos instituciones.

Entre esas cosas buenas o malas, pero siempre singulares y curiosas, que habrían sorprendido tanto a Aristóteles, Polibio, Augusto y a las demás inteligencias señeras de la antigüedad, se encuentra sin lugar a dudas la personalidad claramente moderna del don Juan. Esta figura es, en mi opinión, producto de las instituciones ascéticas de los Papas posteriores a Lutero; dado que León X y su corte (1506) seguían más o menos los mismos principios que la religión de Atenas.

El Don Juan de Molière se representó por primera vez a comienzos del reino de Luis XIV, el 15 de febrero de 1665; a pesar de que el monarca aún no era devoto, la censura eclesiástica hizo que se suprimiera la escena del pobre en el bosque.[3] Para reforzar su argumento, la censura quería convencer al joven rey, cuya ignorancia era tan prodigiosa, de que la palabra «jansenista» era sinónimo de «republicano».[4]

El Don Juan original se debe a un español, Tirso de Molina;[5] hacia 1664, una compañía italiana representaba en París una parodia que causaba furor. Probablemente se trata de la obra más representada del mundo. Es normal, porque aparecen el diablo y el amor, el miedo al infierno y una pasión exaltada por una mujer; es decir, lo más terrible y lo más dulce para todos los hombres, a poco que se hayan elevado por encima del estado salvaje.

No hay que sorprenderse de que el introductor de la figura de don Juan en la literatura sea un poeta español. El amor ocupa un lugar destacado en la vida de ese pueblo; en ese país se trata de una pasión verdadera a la que se sacrifican, sin dudarlo, todas las demás, e incluso, quién iba a creerlo, ¡la vanidad! Lo mismo ocurre en Alemania y en Italia. Pensándolo bien, solo Francia se ha librado completamente de esa pasión, que lleva a hacer tantas locuras a esos extranjeros: por ejemplo, casarse con una mujer pobre porque es guapa y porque uno está enamorado. Las mujeres que no son guapas no dejan de tener admiradores en Francia; somos un pueblo sensato. En otras partes se ven obligadas a hacerse monjas, y por ello los conventos son indispensables en España. En ese país las mujeres no reciben dote, ley que ha asegurado el triunfo del amor. En Francia, ¿acaso el amor no se ha refugiado en las buhardillas, es decir, entre las mujeres que no se casan por intermediación del notario de la familia?

Del Don Juan de Lord Byron, mejor no hablar: no es más que un Faublas,[6] un joven apuesto e insignificante, que se va encontrando con todo tipo de placeres inverosímiles.

Así pues, fue en Italia y solo en el siglo dieciséis donde debió aparecer por vez primera esta curiosa figura. Y fue en Italia, en el siglo diecisiete, donde una aristócrata dijo, cogiendo un espejo con delectación al caer la tarde de un día muy caluroso: ¡Qué pena que esto no sea pecado!

Esa actitud constituye, a mi entender, la base del carácter del don Juan, y por lo visto la religión cristiana le resulta indispensable.

Es lo que hace que cierto autor napolitano exclame: «¿Acaso es poca cosa desafiar al cielo, y creer que en el mismo instante el cielo te puede reducir a cenizas? De ahí viene el placer extremo, como suele decirse, de tener una amante devota, y además piadosa, que sabe muy bien que está haciendo el mal, y que pide perdón a Dios con la misma pasión con la que peca».[7]

Pensemos en un cristiano muy perverso, nacido en Roma, en la época en la que el riguroso Pío V acababa de restaurar o de inventar toda una serie de prácticas minuciosas totalmente ajenas a la moral sencilla que solo llama virtud a lo que les sirve a los hombres. Una inquisición inexorable, tan inexorable que duró poco en Italia, debiendo refugiarse en España, acababa de endurecerse[8] y aterrorizaba a todos. Durante algunos años, se impusieron penas muy severas por la no ejecución o el desprecio público de esas pequeñas prácticas minuciosas elevadas al rango de los deberes más sagrados de la religión; ese cristiano se habrá encogido de hombros al ver que el conjunto de los ciudadanos temblaba antes las terribles leyes de la inquisición.

«¡Y qué!», se habrá dicho. «Soy el hombre más rico de Roma, la capital del universo; pues seré también el más osado; me burlaré públicamente de todo lo que los demás respetan, y que tiene tan poco que ver con lo que se debe respetar.»

Porque un don Juan, para ser tal, debe ser hombre de corazón y poseer una mente viva y clara que le permita discernir los motivos de las acciones humanas.

Francisco Cenci se habrá dicho: «¿Con qué acciones elocuentes podría yo, romano, nacido en Roma en 1527, precisamente durante los seis meses en que los soldados luteranos del condestable de Borbón cometieron las más horribles profanaciones de objetos sacros; con qué acciones, digo, podría dejar constancia de mi valor y darme el gusto de desafiar las costumbres de la forma más profunda posible? ¿Cómo podría sorprender a los estúpidos de mis coetáneos? ¿Cómo podría obtener el placer tan intenso de sentirme distinto de toda esa chusma?».

A un romano, un romano de la Edad Media, no podía entrarle en la cabeza limitarse a las palabras. No hay ningún país en el que las palabras atrevidas se desprecien tanto como en Italia.

El hombre que osó decirse a sí mismo esas cosas se llamaba Francisco Cenci: le mataron delante de su hija y de su mujer el 15 de septiembre de 1598. No nos ha llegado nada bueno de ese don Juan; al contrario que con el don Juan de Molière, la idea de ser ante todo un hombre agradable no suavizaba ni reducía su carácter. Solo pensaba en los demás para dejar constancia de su superioridad, para servirse de ellos en sus planes o para odiarles. Don Juan nunca disfruta de las simpatías, de las dulces ensoñaciones o las ilusiones de un corazón amable. Lo que necesita, antes que ninguna otra cosa, son placeres que sean triunfos, que los demás puedan contemplar, que nadie pueda negar; le hace falta la lista que despliega el insolente Leporello ante la triste Elvira.

El don Juan romano evitó la insigne torpeza de dar la clave de su carácter, y de hacer confidencias a un criado, como las hizo el don Juan de Molière; vivió sin tener confidente, y solo dijo lo que era útil para la consecución de sus planes