6,99 €

Mehr erfahren.

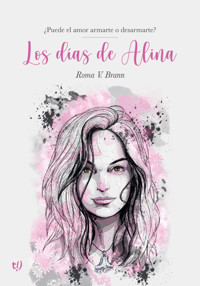

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Alina Mars ha pasado sus días buscando el amor ideal y elaborando minuciosos planes de conquista. Sin embargo, y pese a sus esfuerzos e investigaciones, nada parece salir tal cual pretende. Sus continuos fracasos, su desesperanza y su profunda soledad, la llevan un día a dejar de creer absolutamente en el amor y a dedicarse enteramente a su trabajo en la antigua tienda de libros Verdi. Todo cambia cuando una promesa a su abuela Jija, la obliga a regresar al famoso "Viejo club" para intentar retomar lo que alguna vez fue su mayor sueño: Patinar. Allí conocerá a un misterioso joven, con el que entablará una particular relación que pondrá a prueba sus teorias acerca de la vida, el amor y los sueños, y que la harán enfrentarse a sus peores fantasmas.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 282

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Roma V. Brann

Los días de Alina / Roma V. Brann. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2023.

238 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-824-748-9

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Novelas Románticas. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2023. Roma V. Brann

© 2023. Tinta Libre Ediciones

Tu amor abrió una herida

porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal.

Tu amor cambió mi vida

como un rayo para siempre,

para lo que fue y será.

F. Páez

¿Y yo qué hago ahora? —le preguntó.

No, ¿yo qué hago ahora? —le respondió.

A tu esplendorosa sonrisa, la que aún no sé si me reconstruyó o, por el contrario, terminó de romperme, pero que me hizo inventar mundos infinitos, asombrosos, mágicos dentro de mí cuando pensé que no quedaba nada.

Y a mi padre, por las pasiones, por la música, por los colores, por las sólidas tristezas y las carcajadas infinitas… Porque eras al final de cuentas tan solo un hombre con el corazón roto.

Agradecimientos

Este libro se terminó de escribir en mayo de 2019 con la ayuda y contención que ustedes, mis lectores, me han dado a lo largo de este proceso de crecimiento. Sin sus mensajes de apoyo, sus devoluciones y sus críticas, yo no podría hoy por hoy tener la terrible, osada pero maravillosa tarea de seguir escribiendo.

Agradezco también y fervientemente a mi hermana Gabriela y a mis sobrinos amados, Thiago y Ailín, por estar a mi lado dándome fuerzas, energía y confianza infinita en todo momento.

A Diana P. Morales, que me ha ayudado y me ayuda sobremanera a entender lo mágico de escribir y no perder la cabeza en el proceso.

A mis amigas Chavi, Nati, Úrsula, Cele, Vane Rodríguez y Vane Martínez, porque han escuchado esta historia antes de que se convierta en historia.

A Pablo T., que ha sido mi oído fiel en todo momento.

A Juan A., por haberme ayudado a diseñar a Meme con sus relatos de futbolista.

A Máximo, por hacerme levantar castillos en absolutos desiertos.

A Ezequiel Eselevsky, por intentar ayudarme a comprender lo que jamás podré comprender de fútbol.

A Daniel Ortiz, que fue el responsable directo de todos los partidos que disputó Meme y cuya exactitud no podría haber sido mejor.

A Agustina y a Rocío, por su generosidad absoluta a la hora de enseñarme y permitirme entrar de lleno en el maravilloso mundo del patinaje.

A Martín Olgiati, por su increíble arte.

A Jor, por bancar todo siempre sin pedir nada a cambio. Por haber sido alguna vez Meme… Y porque siempre voy a estar agradecida con vos por haberme dado lo más importante de mi vida.

A Martín Rona, por ser uno de mis más fieles lectores y divulgar mis obras desinteresadamente.

A Tomás, porque sin su sonrisa de cada día, sin sus palabras exactas e impecables, sin su fuerza, contención y su terrible madurez para lidiar conmigo cada día, nada de lo que hago podría existir… Hijo, tu amor me abruma enteramente, me reconforta y me construye. Y no existen palabras que puedan expresar tal sentir dentro de mí.

A nuestros fieles compañeros de siempre… Y a Roger, que me acompañó incondicionalmente en cada una de mis noches en vela, que secó lágrimas, que curó mis heridas, que calmó mis dolores; que me desbordó de amor cuando pensé que ya no podía sentir más. Mi amigo, mi fiel compañero y ahora mi ángel por siempre: me salvaste… voy a amarte todas mis vidas.

Una vez lo dijo un grande: gracias totales.

Capítulo 1

Otoño

Hace más de cinco minutos que estoy aquí, parada frente a la entrada del viejo club y en completo silencio. He pasado un largo rato inmóvil, advirtiendo cómo mis pensamientos van y vienen de pronto y me atraviesan de manera demasiado rotunda como para poder soportarlo. Pero no me iré. No después de haber estado casi una hora dando vueltas antes de decidir por fin clavar mis pies firmes en esta entrada. Me tiembla un poco el pulso, lo sé, pero lo disimulo. Suelo mentirme cuando las cosas se tornan complejas, aunque no sé si esto es complejo; a nadie debo rendirle cuentas esta vez más que a mí misma. Quizás, ahora que lo pienso, eso mismo sea un motivo más que suficiente para experimentar semejante nerviosismo.

Tomo aire. Observo de pronto y consciente el cartel azul y blanco de letras destartaladas que me recibe en la entrada con cierta ironía: yo también estoy destartalada, por completo. Los viejos patines cuelgan pesados de mis manos. Están corroídos, ajados, casi tan olvidados como mi persona. La abuela Jija los desempolvó para mí hace más de dos años atrás, aquella noche de tormenta luego del nefasto concierto del maldito Piper, y ahora tengo la obligación de usarlos. No la tenía, pero tuve que abrir mi boca y jurarle que sí, que lo haría a pesar de mis miedos. Tampoco me culpo en demasía por ello, el dramatismo de aquella madrugada lo ameritaba.

Había seguido a rajatabla los pasos de mi maravilloso plan de acción, el que había diseñado por años y minuciosamente. Y contra cualquier pronóstico, el plan había fallado. Y había fallado de la peor manera, porque aquella madrugada sentí de pronto que se rompía hasta la más sólida de mis esperanzas. El amor volvía a ser intangible e insípido, como siempre lo fue. Tanto, que a partir de allí nunca más pude siquiera pensar en intentar comprender ese estúpido sentir que algunos juran mágico, profundo, único, pero que a mi entender solo describe un «algo» soso demasiado espectacularizado, sobrevalorado, superficial… demasiado exagerado como para creerlo. Lo admito, casi me convencen. Pero nadie en su sano juicio creería a ciencia cierta que el amor es la estupidez que todos juran.

Así que aquella misma noche de tormenta decreté para mí misma mucho más que la total inexistencia del amor. Comprendí que nunca había sido amada ni tampoco iba a serlo, delinease el plan que delinease. Me di por vencida demasiado temprano, sí, pero con claras certezas. Y luego todo fue mucho más que soledad.

Miro mi reloj; son las seis y dos minutos y a las seis, según la información de la página web del club, se dictan todas las tardes las viejas clases de patinaje artístico sobre ruedas. Debo entrar, buscar a Laia, presentarme, atarme los patines y la pista será mía. Pero todo eso ahora, inmóvil en este lugar, se torna agotador. Si fuera tan fácil, si de pronto no hubiera recuerdos tan sólidos que hicieran presión dentro de mí…

Vuelvo a mirar el reloj: seis y cero tres minutos marca el muy hostil. «Un minuto más perdido», me digo, pero eso no es poco común en mi vida. Por el contrario, me he pasando días, meses, años congelada, inmóvil. Como si de pronto se hubiera cortado la línea de tiempo y yo me hubiera quedado varada en un punto mientras todo lo demás pasaba. Tomo aire, cierro los ojos. «Tal vez cerrarlos un rato me tranquilice», suelo pensar siempre; como si no ver el mundo fuera la solución. A veces creo que sí, y luego me acuerdo de Jija diciéndome: “Sueña con los ojos cerrados, pero cúmplelos abriéndolos bien”, y entiendo que la vieja ilusa no podría equivocarse tanto. Todavía la recuerdo sentada en las nórdicas sillas de la cocina, escuchando mis odiosos discursos acerca de la vida y mirándome con aquella desolación que se solía plasmar indisimulable en sus ojos verdes. Me miraba y yo sabía que mi dolor le dolía. Toda la vida había intentado sanar mis profundas heridas, pero poco había logrado al respecto. Mis heridas siempre fueron el veneno.

La noche que sacó de debajo de la mesita azul marino de la cocina la famosa caja destartalada con aquel par de patines, botas talle treinta y seis y ruedas de cincuenta y siete, sabía perfectamente que mis ilusiones se habían agotado. Jija conocía todos mis recovecos, no fue casualidad su accionar. Su sonrisa lo había connotado, aunque en ese momento no me percaté de ello; por el contrario, me parecía una ironía absurda de su parte en respuesta a mi llanto desconsolado. Una cargada más de la vieja que no estaba dispuesta a dejar pasar, porque mirar mis viejos patines era más desolador que la vuelta de rostro que me había dado el maldito Piper horas antes. Mirarlos era encontrarme de nuevo en el piso de aquella enorme pista blanca del viejo club, con cientos de personas observándome y mi tobillo roto en mil pedazos. Era el festival del 99, tenía diecisiete años. Hubiera querido que el camino comenzara más amable conmigo, pero no, así de complejas y retorcidas parecen ser las cosas. Tanto, que jamás pude volver a patinar.

El recuerdo se desvanece y abro los ojos. Espero… Espero y esa sensación nunca se va. Espero desde siempre algo que nunca llega y, ahora, que de pronto un impulso se accione dentro de mí para poder dar un paso hacia el otro lado del club y volver a acariciar lo que alguna vez fue mi mayor pasión: patinar. No, esta no es la historia de la patinadora talentosa que nunca más pudo volver a las pistas. Esta es mi historia, la de Alina… La patinadora que nunca fue ni tan virtuosa ni tan genial, ni tan esbelta, ni tan hermosa, ni tan perfecta. Pero juro que si el maldito destino no hubiera tenido el tupé de arrojarme contra el piso aquella noche de festival, hubiera dado todo para serlo. Porque para mí patinar era volar.

Respiro profundo, cargo mis pulmones lo suficiente como para tomar el coraje necesario y no ahogarme de angustia. Me lleno de falsa valentía. Mi vista vuelve a mirar el cartel de bienvenida que a mis ojos ahora yace impecable, como si no hubieran pasado los años. Doy el primer paso, el segundo, el tercero. Paso los molinetes de entrada y en las últimas semanas esto es lo más lejos que he llegado. Me animo. Camino despacio por el sendero que conduce hacia el Gran Salón: «casi de memoria», pienso, esbozando una sonrisa nerviosa. Mi corazón late un poco más fuerte que de costumbre. Dentro de mí, nunca se han ido esas típicas ganas de querer correr hacia algún lugar lejano y huir de todo. Soporto. Mientras más me adentro en el corazón del lugar, más personas de pronto se cruzan en mi camino. Algunas parecen mirarme, parecen conocer mis inseguridades, mis miedos. Parecen saber que soy Alina, la adolescente que rompió el piso furiosamente intentando hacer un triple Axel ocho años atrás y en este mismo lugar. Pero lo cierto es que soy tan invisible como siempre lo fui. Tal vez, en verdad, la que los mira con intención soy yo, deseando que finalmente alguien se percate de que estoy.

El camino se abre más y milagrosamente avanzo. Paso la pista de maratones y estar tan alejada de la entrada ya es un éxito. Hace años no hubiera imaginado ni en broma poder volver a caminar por aquí mismo sin ver a mi madre a mi lado cargando mi bolso, o a Jija renegando con las fundas de mis trajes. Pero ahora todo parece tornarse diferente. Aparentemente, el aire aún no me falta, y entonces continúo respirando de a bocanadas por las dudas y tratando de no detenerme mucho en lo que me rodea, ni tampoco en mis pensamientos fatalistas y agotadores de siempre. No quiero caer en la cuenta de que estoy aquí por haber perdido todo, no quiero.

Llego a las piletas olímpicas, atravieso las canchas de tenis y ahora las de fútbol. Las malditas canchas de fútbol que toda la vida odié y que me recuerdan que todo lo que a mi padre le guste lo voy a odiar siempre, claramente. Frente a estas últimas, y apenas unos pasos más adelante, una puerta ancha de un azul perlado intenso y de pequeñas ventanas de vidrios llenos de marcas y polvo se impone ante mí y me da la bienvenida al «Gran Salón». Así de fácil, como si de pronto el tiempo fuera nada, vuelvo a estar allí, pero con más años encima y menos sueños.

Me asomo tímidamente por uno de los rectangulares vidrios sucios y husmeo entonces el interior. Nada ha cambiado en demasía; tal vez hasta las luces amarillas horribles que iluminan la entrada siguen siendo las mismas. Tal vez hasta la pista blanca de cemento alisado reluce como en aquellos años felices, pero con un dejo de melancolía, de nostalgia pesada que me anuda de pronto la garganta y que mastico lentamente para no romper en llanto. Me relajo otra vez. Intento, siempre intento lo más que puedo hasta que ya no puedo más. Pero ahora no poder más parece no ser una opción, así que observo la escena en aquel salón y me dejo llevar. El paisaje habla por sí solo: dos chicas ajustan sus patines en las famosas gradas de madera; otra más elonga su pierna, que apoya delicadamente en los barrales laterales; más allá, otra da pequeños e impecables saltos que desanuda con sus manos ornamentadas y exactas. Me entusiasma verlas llenas de ilusiones y me da rabia simultáneamente. Me llena de adrenalina y a la vez de broncas tan pesadas que prefiero no dar cuenta de ellas. Cambio el foco, me pierdo en un trompo de increíble velocidad que se escurre en el medio de la escena y ahora en otra muchacha del fondo que repite una y otra vez una inestable paloma invertida que me hace morder mi labio inferior. Vuelvo a cambiar la escena, vuelvo a llenarme de adrenalina y rabia a la vez. El resultado de esa mezcla es una arcada. Las miro, son adolescentes, jóvenes soñadoras e impolutas. Las admiro y al mismo tiempo las odio. Las odio porque ahora yo estoy del otro lado, con mis patines dañados de guerras no libradas y mi tobillo destrozado.

Todo se torna gris repentinamente, el nudo en la garganta baja hacia el estómago cargante. La nostalgia aparece áspera, pastosa, y desenreda otra náusea estuporosa. La imagen de pronto es tan real que quedo pasmada: es diciembre del 99, es el mismo lugar. Las paredes del club adornadas con banderines dorados y laureles. La pista blanca, tornasolada, imponente. Las gradas colmadas de familiares, amigos, profesores y entrenadores de los más variados clubes. Es el gran festival de Patín de fin de ciclo, el que habíamos esperado con ansias y preparado con esmero. El viejo club es anfitrión, son nuestros colores los que nos animan ardientemente a demostrarles a todos que podemos dar un show de puta madre. Y lo vamos a hacer.

Cómo no lo íbamos a hacer si aquellos últimos años habían sido por lejos los mejores, mis mejores, a decir verdad: cuatro veces primera en disciplina libre en competencias nacionales, dos en escuela; dos veces segunda en Show junto con el equipo de Betty, mi profesora de toda la vida. Un evaluativo que me había dado la entrada a mi primer torneo panamericano y mi corazón lleno de esperanzas. Esperanzas que me abrumaban porque empezaba a vislumbrarme segura y confiada de poder llegar a lo más alto. Y eso que nunca había sido tan buena. Más bien todo se lo debía a Betty, que había logrado transmitirme aquella fe ciega que desprendía fervorosa de su persona y me había arengado a prepararme obsesivamente para llegar impoluta a cada competencia. No había salidas ni juntadas con amigos de la escuela, ni ningún tipo de distracción que pudiera romper con mi dedicado empeño de querer ser perfecta. Porque me daba cuenta de que si lo era, las personas volteaban maravilladas a verme. Antes de aquella racha no era nadie y de pronto comenzaba a tenerlo todo. Incluso a Rena, el chico más popular de toda la escuela.

La escena no desaparece de mi cabeza, por el contrario, se vuelve fuerte. Mi madre está allí también; firme como siempre lo estaba y resignando tiempo, esfuerzo y Dios sabe cuánto dinero para llevarme a cada competencia, para acompañarme a cada entrenamiento, incluso para diseñarme la malla que usaría: es de un azul esplendoroso, con plumas en su coleta y espalda descubierta. Tiene piedras que ella misma incrustó con paciencia en el impecable tul. Mi madre siempre decía que verme en ese traje y patinando era como ver la libertad. Jija me ha hecho dos trenzas cosidas que ha adornado con brillos metalizados y cintas del mismo azul de la malla. Mi padre me ha dado una palmada en la espalda para desearme suerte y adujo tener mucho trabajo en su gran y estúpida empresa constructora. Jamás me ha visto patinar, y eso está bien… no lo necesito. Tengo frente a mis ojos a todo aquel público que me arenga desde las gradas mientras clavo el freno en medio de la inmaculada superficie blanca y aguardo a que las primeras notas de aquel jazz comiencen a resonar en todo el lugar.

El recuerdo se desvanece para mi conveniencia, claro. Porque lo que sucedió en aquel maldito festival he decidido firmemente olvidarlo, anularlo de mi mente… para siempre. Y entonces vuelvo de pronto a la puerta azul perlada, a mi sólida amargura, a mi náusea insistente, a mis pensamientos fatalistas: «Esto es una estupidez», pienso, y me lamento una vez más por haberle prometido a Jija volver. Toda la vida tuvo esas absurdas ocurrencias que metía en mi cabeza en nombre del amor, de los sueños y de la libertad. Jija era una ilusa, me enojaba con ella a menudo porque soñaba demasiado y yo había aprendido desde temprano que los sueños de pronto se destruyen y no queda nada. Me lleno de rabia, resoplo. Despego la vista del vidrio sucio de aquel portón, doy un suspiro que sabe a resignación y giro para retomar mi camino hacia la salida. Regresaré a casa y pasaré un día más cocinando waffles con nata, leyendo textos terribles de Cioran y hablando con Jija de aquellos maravillosos tiempos pasados donde nuestros anhelos no estaban tan manchados de frustraciones, los sueños eran sueños y el amor, una ilusión más. No voy a quedarme aquí. Me niego rotundamente a seguir intentando arañar vestigios de este sueño, me niego a hacerlo aunque ello implique romper mi promesa.

Unos metros adelante, decido aproximarme a uno de los canteros contiguos a las canchas de fútbol para entonces regresar mis patines a la mochila. No voy a llevarlos en mis pies, mucho menos en mis manos. Me siento en uno de aquellos pilares para acomodarlos y ocultarlos para siempre de mi persona. La tarde nubla y ennegrece aún más mi día, una persona de avanzada edad intenta elongar su brazo haciendo un movimiento que a los ojos de cualquiera sería gracioso, los estúpidos niños de las canchas de fútbol no paran de gritar. Mi vista atraviesa el alambrado que rodea el campo de juego, hago una mueca de molestia: «¿Cómo pueden gritar de esa manera por ese torpe deporte?», pienso, y niego con la cabeza mientras empujo con fuerza aquellas ruedas que de pronto no entran en la puta mochila. Chasqueo la lengua, maldigo, reniego y una impetuosa furia me obliga a meterlos a presión dentro de ella y hacerlos rechinar. El señor de avanzada edad ahora intenta apoyar su pierna cuasi esquelética por arriba de la valla maratónica, un joven que carga un bolso con forma de raqueta de tenis se detiene más allá a atarse los cordones, el ruido de autos de la autopista que atraviesa por lo alto el viejo club de pronto me aturde. Quiero levantarme para finalmente liberarme de aquella mala idea de volver a las pistas, necesito hacer un maldito bollo con ella y arrojarla por siempre al basurero de mis peores ocurrencias. O mejor dicho, de las peores ocurrencias de Jija. Pero nada sale tal cual.

No me llama la atención que mis planes nunca salgan tal cual, aunque esto parece ser una broma pesada. Como si algún maldito ser del más allá me hubiera estado observando y hubiese tomado nota de mis decisiones de mierda o de mi clara y vergonzosa cobardía. Es una señal, o tal vez no… Por ahora lo llamaré por su nombre: un terrible pelotazo. Doloroso, pesado, sorpresivo y que golpea fuertemente mi rostro. Me aturde. Siento aquel cachetazo quemando mucho más que mi frágil mejilla, es un puñetazo en protesta por no haberme animado a atravesar aquella maldita puerta, lo sé, y quedo perpleja. Miro el alambrado; es lo suficiente alto para mí, pero claramente no para la pelota. Tengo ganas de llorar pero sería una idiota si lo hiciera, mis ganas de llorar no son por el pelotazo. Resuelvo esa sensación insultando: “¡La puta madre!”, grito enojada mientras con ambas manos me tomo el pómulo que ha recibido el impacto. No me he movido del piso, estoy sentada con los ojos cerrados e intento acomodar mi mandíbula con un movimiento lento y circular que me hace ver las estrellas.

Alguien habla: “¡Discúlpame!, ¿estás bien?”, dice de pronto una voz grave pero joven y con claro temblor en su tono mientras intento vislumbrar algo entre las hendijas de mis dedos que ahora cubren todo mi rostro. Una silueta difusa se pone frente a mí, estática y de una altura que no puedo terminar de percibir pero que aparenta bastantes centímetros más que mi escueto metro sesenta. Respondo enervada: “¡Pues claramente no estoy bien!”, digo, y como puedo me levanto. Quiero seguir insultando. El pelotazo no ha hecho otra cosa que invitarme a lanzar con rabia aquella parva de broncas y frustraciones que enmaraño, pesada, dentro de mí. Ha sido la gota que rebalsó el vaso, el detonante.

Abro los ojos lenta y dolorosamente, los friego con mis puños e intento hacer foco en la silueta que no tarda en descubrirse: mi cálculo de altura no ha fallado, aunque tan solo por pocos centímetros porque roza mi metro sesenta. Tampoco mi oído al advertir su voz… Es joven, muy joven, juraría que no llega a los dieciséis. Tiene cabello oscuro, corto, y algunos mechones caen tímidamente sobre su tez morena. Tiene ojos negros, profundos, rasgados, y una cara de terrible susto similar a la de haber visto un fantasma. No lo culpo. Mi piel está más pálida de lo normal y no he dormido hace días. Mis ojeras denotan desvelos de los más oscuros. Estoy cansada, de todo. Pero mucho más del silencio que me aturde dentro y es desesperante. «No necesito pelear con un idiota», me digo, y lo único que sale de mi boca es un: “Ya vete de aquí, ya pasó”. Desempolvo entonces mi ropa con las manos y muevo otra vez mi mandíbula intentando aflojar el dolor. El joven, que todo este rato ha permanecido observándome, hace caso omiso de mis palabras:

—Ha sido sin querer —dice con un dejo de timidez.

—Te he dicho que ya pasó, ya lárgate —repito, negando con la cabeza mientras acomodo en silencio mi mochila sobre mis hombros cansados y trato de retomar plena conciencia.

Cuando estoy casi repuesta, pero respirando más holgadamente, emprendo camino a la ahora gloriosa y ansiada salida. El viejo club parecía haberme recibido a sus enteras anchas y ahora el muy hostil me invita a recordar que no soy más que un cúmulo de broncas contra el mundo, contra todos, contra mí misma…

Sigo caminando; me he alejado apenas algunos pasos pero lo suficiente de aquel muchacho y estoy a punto de llegar al borde las canchas para finalmente perderme por el sendero lateral y cantar cobarde victoria, pero alguien pega un grito a mis espaldas que llama mi atención:

—¡Ey! —exclama ahora el joven desde la otra punta—.

¿Por qué no has entrado allí? — pregunta

—¿Qué? —respondo curiosa al darme vuelta.

—Que por qué no te has animado a entrar allí —insiste, dando pequeños pasos hacia mí y señalándome la puerta azul del Gran Salón que ha quedado alejada.

Me mantengo en silencio un segundo. Me mira como si yo tuviera la obligación de darle una respuesta lógica, y yo lo miro intentando descifrar la pregunta que por supuesto he entendido muy bien, pero que me da la pauta de que evidentemente me ha estado observando desde antes.

—Pues no te incumbe —respondo, y quiero voltear para irme pero me vuelvo nuevamente—. Además, ¿qué hacías?, ¿acaso me espiabas? —pregunto con firmeza mientras él encoge los hombros.

Hago una mueca de burla y retomo mi camino refunfuñando. Aquel, sin embargo, insiste viniendo tras de mí:

—Al menos, déjame acompañarte a la salida a modo de disculpa —dice mientras apuro el paso e intento llegar lo más rápidamente a los molinetes de escape.

—¡Uf! —resoplo—. Vaya niño que eres molesto.

—¡Ja! —ríe—, no soy un niño…

—¿Qué? —pregunto y lo miro con desdén.

—Eso, que no soy un niño. Me has dicho niño pero no lo soy —responde mientras yo afino la vista sobre él y resoplo, echando insultos a mi maravillosa suerte.

—¿Ah no?, ¿y qué eres, a ver? —le pregunto, pero solo atina a encoger sus hombros—. ¡Ja! Pues eres un niño. Y permíteme decirte que uno bastante molesto.

—Pues puede que sea molesto, pero no soy cobarde — responde con marcada osadía, y me detengo.

—¿Me has querido decir cobarde? —le pregunto enajenada, y este vuelve a encoger los hombros.

—¡Ya deja de encoger los hombros!, ¿acaso ustedes los adolescentes no tienen palabras?, ¿qué sabes tú de cobardías y valentías? Ya vete.

—Bueno, juego al fútbol, sé de cobardías y valentías — responde.

—Pues tu maldito juego estúpido no me incumbe —sentencio demasiado hiriente, y ambos quedamos callados y mirándonos desafiantes.

Necesito que se vaya, pero no lo hace. Por el contrario insiste:

—Me llamo Meme —dice estirando su mano en un gesto de amabilidad que ignoro mientras retomo el paso firme.

—¿Meme?, ¿qué clase de nombre es ese? —le pregunto, pero omite al tiempo que me interroga:

—¿Y tú eres…?

—Soy nadie y me tengo que ir —respondo otra vez, volcando mi rabia contra el mundo sobre él.

—Nadie. ¡Wow! Qué nombre tan exótico… —dice, y resoplo con aquel tonto chiste. Sé que estoy siendo demasiado dura, pero hace tiempo que no hablo con nadie a excepción de Dano, Katina y Ágata. Aunque con ellos tampoco hablo en demasía. Últimamente solo nos la pasamos pensando qué hacer para salvar la maldita tienda de libros Verdi donde trabajo hace años. Está en absoluta quiebra, casi como yo.

Lo miro, está aguardando mi respuesta como si estuviera aguardando a que empiece su programa favorito. Me apiado, siempre fui un poco antipática con las personas pero Meme parece inofensivo:

—Soy Alina, Alina Mars —respondo—, y me tengo que ir de verdad. —Levanto ligeramente mi mano en un gesto de despedida mientras él se queda en silencio impoluto y observándome como si en verdad quisiera seguir hablando.

Por fin alcanzo los benditos y ansiados molinetes de salida. La tarde cae abruptamente y mi alma también. Una música demasiado alegre para mi odioso día resuena en la garita policial de la entrada. Más allá de aquellas paredes azules los autos van y vienen, las personas también. Las luces tenues de la ciudad acompañan la escena en perfecto degradé con el ocaso del sol. La retirada se vuelve pesada, algo tironea desde mi interior y me alarmo. Últimamente, escuchar todo lo que pasa dentro de mí se ha hecho una rutina. Quiero irme, pero me cuesta hacerlo. Cruzar los molinetes significa volver a mi mundo insípido, a mi soledad hiriente, a mis planes de amores fallidos. No logro comprender si necesito empaparme de todo aquel sentir doloroso, pero al final de cuentas conocido, o si por el contrario necesito quedarme de este lado tratando de revivirme, de encenderme como sea. La duda me hace detener, lo que retumba en mi pecho es tan fuerte que por alguna razón me obliga a voltear y buscar con mi vista al recién conocido Meme, que para mi sorpresa todavía sigue allí, inmóvil y observándome como si no pudiera desprenderse de mi despedida. El tiempo que veo volcar desde el borde de mi abismo se detiene al mirarlo. Meme me desafía una vez más con esos ojos que clava en mi persona, y ahora tiene el terrible descaro de sonreírme… con sus dientes llenos de brackets y su filosofía joven, impecable y «barata» de querer luchar por los sueños y tener el tupé de hablarme de miedos y corajes sin ni siquiera conocerme. Se nota a la legua que va a comerse el mundo y eso insulta mi marcada cobardía. Siento rabia también contra él, y contra cualquier persona que ose vislumbrar un dejo de esperanza, de ilusión, de optimismo podrido. Niego con la cabeza y finalmente abandono el lugar.

Minutos más tarde emprendo el camino de regreso a casa, con mis ya conocidos patines dañados, mi promesa rota y aparentemente humillada por un desconocido adolescente. «No iba a salir bien de todos modos», pienso, y largo un suspiro profundo. Todos mis planes siempre fallaron, este no podía ser la excepción. Las últimas palabras de Jija resuenan en mi cabeza: «Ya suéltalo, Alina. Encuentra tu libertad. Solo así podrás sanar y tal vez, algún día, entender el amor que tan ajeno te es ahora», me dijo alguna vez con su voz ya débil. Fuerzo a mi cabeza a dejar ir ese recuerdo: «Basta», me digo al saber con certeza y mientras me acomodo en aquel bus amarillo que me aleja, o mejor dicho, me arranca de aquel viejo club, que mi voluntad se encuentra demasiado débil y quebrantada como para cumplir promesas tontas, como para pensar que volver a patinar y perdonarme por haber caído hace ocho años en esa maldita pista puede sanarme mágicamente y reconstruirme después de todos mis otros dolores. Al fin y al cabo, aquella caída solo fue la perfecta excusa que siempre necesité para justificar mis vacíos, mis heridas, las que incluso nada tienen que ver con aquella desafortunada noche de festival.

Patinar era mi escape del mundo real; cuando lo perdí quise reemplazarlo por otras pasiones, otros sentires, porque en definitiva aquella ausencia me hizo caer en la cuenta de otras ausencias: la de mi padre, por ejemplo. La de mi madre… tiempo después. La de todos los que de pronto llegaban a mi vida y se marchaban como si yo no importara, como si fuera invisible.

«El mundo es un asco y mantendré ese pensamiento firme en mí, aunque Katina me diga todo el tiempo que mi extremo pesimismo la empalaga. A mí me empalaga que ella sea siempre tan positiva con la vida de mierda que le tocó. La gente se engaña todo el tiempo», pienso mientras el bus avanza.

Llegar a casa siempre fue mi cobijo, pero ahora quiero escapar de aquellas paredes que solo contienen silencios de los más sórdidos. Hace dos años pasó todo y luego nada volvió a ser igual. Olvidé mis sueños, olvidé a las personas, establecí como estandarte que nunca más nadie me lastimaría y agoté mis ilusiones. En definitiva todo se tornó latoso, pero real…

Claro que nada ha resultado tal cual mis deducciones. Si todo lo que pienso fuera así de rotundo y así de claro, tal vez me evitaría ser hoy un absoluto «campo de batalla», como decía el infeliz de Gibraltar siempre parafraseando y plagiando a Nietzsche. Pero tenía razón, Nietzsche y Gibraltar también. Porque nadie que pueda decretar semejante negación en su vida puede sobrevivir demasiado tiempo en condiciones de plena lucidez. Porque vivir sin creer te mata tanto como intentar vivir sin amor, sin metas o sueños que cumplir. «¿Acaso no estamos hechos de creencias que intentamos de vez en cuando romper o por el contrario sostener para no terminar cayendo en un profundo abismo o, lo que es peor, en la cruel certeza de sentirnos nada?», pienso. Y ese es mi mayor problema: en el fondo, creo rotundamente que la vida de ninguna manera puede ser esta mierda, y eso implica esperanza… esperanza que podría ser mi remedio, o mi terrible enfermedad.

Los minutos continúan pasando y la noche ha oscurecido del todo. Otra vez esa rara sensación que se desprende de mi alma me alerta y tengo la terrible certeza de estar olvidándome algo detrás. «Déjalo pasar», me digo, pero es demasiado fuerte como para poder ignorarlo. Me abruma algo dentro, me abruma de manera alevosa. Quiero bajarme, correr de nuevo hacia el Gran Salón y poder volar como lo hacía cuando no tenía miedo a caerme. ¿Pero si me caigo ahora qué haré? ¿Podré levantarme sola ante el mundo? ¿Soportaré mis días sabiendo que he perdido aún más? ¿O me quedaré en silencio yo también mirando cómo todo siempre pasa y se escurre entre mis manos…?

Nada sé a ciencia cierta, no tengo idea cómo hacer las cosas para que de una puta vez algo funcione… Pero lo que sí sé es que jamás he roto una promesa, jamás le he fallado a Jija y jamás nadie va a llamarme cobarde.

Capítulo 2

Dos años antes Piper

—¿Jija, dónde has dejado mi pase de subte? —preguntó Alina asomando la cabeza desde el baño mientras luchaba e intentaba desenredar su ondulado y pomposo cabello.

—¿Para qué necesitaría tu pase de subte? Con este bastón ni siquiera puedo moverme más que de la cama a la cocina, niña… —respondió Jija.

—Por dios, abuela, todos sabemos que te mueves más que cualquiera. Es un tramo considerable para que en el camino encuentres mis pertenencias y te apropies de ellas —retrucó Alina mientras se asomaba por la puerta del baño sonriéndole.

Jija negó con la cabeza y le devolvió una mueca amable mientras terminaba de echar la mezcla pastosa de huevos, leche y harina dentro de la wafflera.

—¿Has cambiado de horario en la tienda o te has levantado temprano solo para hacerme la gracia de desayunar conmigo? —preguntó la anciana con cierto tono recriminatorio, pero sin abandonar su característico y dulce color de voz. El mismo con el que, a veces, te mandaba a mudar si acaso insultabas su inteligencia.

—Hoy vuelve el señor Dano de Londres —señaló su nieta lamentándose—, ¿responde eso tu pregunta?

—El señor Dano… —suspiró Jija—. ¡Qué hombre más apuesto e inteligente! —murmuró con encanto.

——Por Dios, abuela. Es un cascarrabias. Si fuera tu jefe, te aseguro que cambiarías de opinión —respondió aquella con ironía—. Solo espero no encontrármelo sentado en el jardín, hablando con la nada… ¡Espeluznante!

—Pues a mí me parece de lo más adorable. ¿Además qué tiene de raro hablar solo? ¿Acaso tú no lo has hecho a veces? —justificó Jija.

—¡Pues claro que no!

—Bueno, deberías intentarlo. Yo lo hago y me resulta de los más desestresante. A veces es necesario decirse las cosas en voz alta —reflexionó mientras Alina acomodaba el secador de cabello en la corroída repisa del baño y salía de allí en puntitas de pie y con la toalla semihúmeda envolviendo su voluptuosa curvatura.