Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Akal

- Kategorie: Krimi

- Serie: Básica de Bolsillo - Serie Novela Negra

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2014

Mike Dolan es un reportero que, harto de las componendas de una prensa sumisa y de ver cómo sus artículos terminan en la papelera, decide hacer la guerra por su cuenta. Pese a que sólo cuenta con su fiel amigo Eddie Bishop, la temperamental Myra Barnowski y cierto talento para conseguir dinero de las mujeres, muy pronto ve la luz Cosmopolite, un semanario por cuyas páginas desfilarán un equipo de béisbol corrupto, un médico de la alta sociedad que practica abortos ilegales, una extraña secta cuyos miembros visten túnicas y capuchones blancos y organizan reuniones a la luz de la luna... Mike Dolan, que ha pasado de tener que esquivar a sus acreedores y a los maridos celosos, a dirigir una cruzada en aras de la verdad, no tardará en comprobar que hay demasiadas personas interesadas en mantener las cosas como están y en ponerle precio a su silencio. Pero Dolan no es de los que se echan atrás... Esta historia sólo podía terminar de una manera.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 257

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

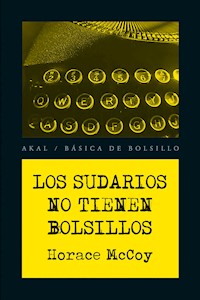

Akal / Básica de Bolsillo / 189

Serie negra

Horace McCoy

Los sudarios no tienen bolsillos

Traducción: Ignacio Orozco

Mike Dolan es un reportero que, harto de las componendas de una prensa sumisa, decide hacer la guerra por su cuenta. Muy pronto ve la luz el semanario Cosmopolite, por cuyas páginas desfilarán un equipo de béisbol corrupto, un médico de la alta sociedad que practica abortos ilegales, una extraña secta cuyos miembros visten túnicas y capuchones blancos y organizan reuniones a la luz de la luna... Dolan no tardará en comprobar que hay demasiadas personas interesadas en mantener las cosas como están y en ponerle precio a su silencio...

McCoy traza en esta novela un inquietante retrato de la sociedad de su época, marcada por la corrupción y la censura. ¿La prueba? Los sudarios no tienen bolsillos (1937) fue publicada en Inglaterra, ya que ningún editor norteamericano quiso publicarla hasta 1948, y en una versión suavizada.

Horace McCoy (1897-1955) forma parte de esa generación de escritores que publicaron sus primeros relatos durante la Gran Depresión y dieron paso a lo que más tarde se conocería como «novela negra». McCoy trabajó como cronista deportivo y como guionista en Hollywood, experiencias que reflejaría en sus primeras novelas. Es autor también de Luces de Hollywood (1938) y Di adiós al mañana (1948).

Diseño de portada

Sergio Ramírez

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

Título original

No Pockets in a Shroud

© The Estate of Horace McCoy Todos los derechos reservados y gestionados por International Literary Agency

© Ediciones Akal, S. A., 2009

para lengua española

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-4094-1

Para Helen

Capítulo primero

Cuando le avisaron por teléfono de que el director quería verlo, Dolan supo que aquello iba a terminar mal. Subió las escaleras pensando que era una vergüenza que ningún periódico tuviera agallas y deseó haber vivido en los días de Dana y Greely, en los que un periódico era un periódico y se llamaba «hijos de puta» a los hijos de puta y al diablo con las consecuencias. Le hubiera encantado ser uno de aquellos reporteros de los viejos tiempos. No como ahora, con el país repleto de esos pequeños Hearsts y MacFaddens que se pasaban el día batiendo los tambores y agitando banderas en sus periódicos y diciendo que Mussolini era el nuevo César (sólo que con aviones y gas venenoso) y Hitler, otro Federico el Grande (sólo que con tanques y pirómanos homosexuales). Esos sólo vendían patriotismo a precio de saldo y nada les importaba un carajo aparte de la tirada. («Caballeros, lo sentimos, no podemos prestarles nuestros camiones esta tarde para saquear el Ayuntamiento, tenemos que distribuir la última edición. Sin embargo, a partir de las seis, están a su disposición». O: «Sí, por supuesto, señor Delancey, lo comprendemos perfectamente. Las dos mujeres se abalanzaron contra el coche de su hijo. ¡Sí, claro, jajajaja! El olor a alcohol que desprendía el muchacho lo causó un cóctel que alguien le derramó sobre el traje».)

«Los muy cobardes», se dijo Dolan pensando en la prensa cuando entraba en el despacho de Thomas, el director.

—¿De dónde has sacado esta historia? –preguntó Thomas, blandiendo dos folios mecanografiados.

—Es una buena historia –respondió Dolan–. Va a dar que hablar.

—No te he preguntado eso. Te he preguntado de dónde la has sacado.

—La conseguí anteayer. En la final del campeonato de béisbol. ¿Por qué?

—Suena un poco increíble...

—No sólo suena, sino que lo es. El que un equipo campeón pierda deliberadamente la final en beneficio de unos cuantos apostadores es como poco increíble. Supongo que también la va a tirar a la papelera, ¿no?

—También. Pero no te he llamado sólo por eso. Olvídate del artículo. La Dirección Comercial...

—Espere un momento –dijo Dolan–. No puede ignorar un notición así. ¡Maldita sea, ese equipo juega sucio! Cualquiera que viese el partido sabe que estaban comprados. Ni siquiera disimularon. Además, no es una exclusiva. La competencia también tiene la noticia y la sacará esta tarde. Tenemos que proteger nuestra reputación.

—No creo que la publiquen –dijo Thomas–. No es tan terrible como crees.

—Es tan terrible como el escándalo de los Black Sox. Hoy, el béisbol estaría completamente podrido si nadie lo hubiera publicado, ¿no cree?

—Y Landis seguiría siendo un simple juez. Mira, Mike –dijo Thomas con gravedad–, no tiene sentido que tengamos esta discusión cada vez que quieres descargar tu mala leche sobre alguien. Ya conoces la política del periódico...

—Ya, claro que la conozco. Y la de todos los de la ciudad. Conozco la política de todos los malditos periódicos del país. Ninguno de ellos tiene agallas.

—¿Por qué te esfuerzas tanto en ofender a la gente? ¿Por qué siempre estás intentando sacar los trapos sucios de todo el mundo?

—No se trata de sacar trapos sucios por sacarlos. Esa historia que acaba de tirar es NOTICIA. No deja de tirar noticias a la papelera. La semana pasada fue lo del chico de Delancey...

—Silenciamos aquello porque no tenía sentido arruinar la vida de un buen muchacho...

—Por Dios Bendito... Fue él quien arruinó la de dos buenas personas. Se emborrachó, se saltó el paso de cebra, invadió la acera y mató a esas dos mujeres. Desde luego, no hizo las cosas a medias. Y nosotros nos callamos, claro. Supongo que el hecho de que su viejo sea uno de nuestros principales anunciantes es pura coincidencia, ¿verdad?

—Eres demasiado quijote –dijo Thomas.

—Será eso –respondió Dolan frunciendo sus finos labios–. ¿Y hace un par de semanas, cuando le traje la historia de la reorganización del Ku Klux Klan?

—Eso no era el Klan. El Klan ha muerto.

—De acuerdo, de acuerdo, eran los Cruzados o como coño quieran llamarse. Son los mismos perros con distintos collares. Van encapuchados, llevan sábanas y celebran reuniones secretas...

—Intenté explicarte que ningún periódico de la ciudad publicaría lo de los Cruzados. Es dinamita pura. Y cuanto antes olvides tus ideas reformistas, mejor para ti.

—¡Por Dios, deje de decirme que soy un reformista! –exclamó Dolan furioso–. Me da igual lo que haga o deje de hacer la gente en la calle. No me importa nada. Lo que sí me importa es publicar noticias sobre los políticos corruptos o sobre los grandes ladrones de cuello blanco... Hasta el puñetero gobernador del Estado está podrido y usted lo sabe. ¿Qué pasó con la noticia que me dio aquel congresista borracho el año pasado? Hasta teníamos su declaración jurada. También la tiró a la papelera. Muy bien, al diablo con todo eso. Pero ahora tiene en la mano un artículo sobre un equipo de béisbol corrupto. Yo le estoy dando razones para publicarlo y a usted no se le ocurre otra cosa que recordarme nuestras discusiones anteriores y llamarme reformista. ¿Qué pasa con los miles de niños que van cada día a los parques e idolatran a esos tramposos? Literalmente, besan la tierra que pisan. ¿Eh? ¿Qué pasa con ellos?

—Eso es quijotesco –dijo Thomas–. Siéntate y cálmate.

—¿Cómo demonios quiere que me calme? Esto no es un periódico, es una maldita hoja parroquial.

—De acuerdo –dijo Thomas gravemente–. Te he dejado largar porque sabía que terminarías tomando la decisión por mí. Hasta ahora tenía ciertas esperanzas en ti. He aguantado tu agresividad y tus ofensas porque creía que antes o después madurarías. Por eso te he estado defendiendo para que la Dirección Comercial no te despidiera. Me lo han pedido una docena de veces. ¿No me crees, verdad? Pues echa un vistazo a esto –dijo alargando el brazo para alcanzar la bandeja del correo–. Lee...

THE DAILY TIMES-GAZETTE

COMUNICACIÓN INTERNA

A: Sr. Thomas

De: Sr. Womack

Fecha: 3 de octubre

El Sr. Luddy, de Publicidad, visitó la empresa Artículos Deportivos O’Hearn para renovar el contrato. Como usted sabe, es una de nuestras cuentas más importantes. O’Hearn se negó en redondo a hablar de un nuevo contrato porque Dolan les debe 154,5 $ desde hace más de un año por la compra de palos y pelotas de golf, raquetas de tenis, etc. Cree, y tiene toda la razón, que si va a hacer negocios con este periódico, nuestros empleados deberían pagar lo que le deben. Me gustaría reunirme con usted para tratar del asunto.

—Recibo notas sobre tus deudas con los anunciantes constantemente –añadió Thomas.

—Es irónico –dijo Dolan mientras volvía a dejar la nota en la bandeja–. El Director Comercial quiere que pague mis deudas. Aparentemente nunca se le ha ocurrido pensar que este periódico también las tiene: deudas con el público.

—No empieces otra vez con eso –contestó Thomas con determinación–. Es evidente que no vemos las cosas del mismo modo. Puede que te hiciera un favor despidiéndote...

—No puede despedirme –afirmó Dolan–. Ya no trabajo aquí.

Estaba recogiendo su mesa cuando se abrió la puerta y entró Eddie Bishop. Bishop era el reportero de Sucesos. Llevaba quince años en la brecha. Su aspecto era el que tendría Pat O’Brien si O’Brien hubiera sido periodista de verdad. Le acompañaba una joven.

—¿Qué pasa? –dijo Bishop–. He oído que nos dejas.

—Así es –respondió Dolan, mientras miraba a la chica que estaba tras él (el despacho era tan pequeño que apenas cabían los tres), pensando en lo rojos que eran sus labios, los más rojos que había visto.

—Te presento a Myra Barnovsky –dijo Bishop–. Deberías conocer a Mike –añadió, guiñando maliciosamente los ojos.

—Te he visto en algunas obras del Teatro Estudio –dijo Myra tendiéndole la mano–. No estuviste mal del todo.

—Gracias –contestó Dolan cortésmente.

Al tocarle la mano, se estremeció y encogió los hombros ligeramente. Se avergonzó, pero la chica pareció no darse cuenta.

—¿Por qué os peleasteis esta vez? –preguntó Bishop.

—Pues... por lo mismo de siempre. Otra historia que no publicarán.

—Me admira que hayas tenido el valor de dimitir –prosiguió Bishop–. Te envidio de veras. Si no fuera por mi mujer y los niños, hace años que le habría dicho a Thomas dónde puede meterse su periodicucho.

—No te preocupes por nosotros –le dijo Myra a Dolan–. Sigue con lo que estabas haciendo.

—Ya casi he terminado –contestó Dolan–. Sólo estaba recogiendo algunos trastos.

—¿Qué vas a hacer ahora? –preguntó Bishop.

—Aún no lo sé. Antes tengo que decidir si me alegro de lo que ha pasado o no.

—Eh, cuidado –dijo Myra, apuntándole con el dedo–. No vayas a flaquear ahora.

—Te alegras –sentenció Bishop–. Te alegras, créeme. Por lo menos has recuperado tu dignidad.

—Lo que quedaba de ella –respondió Dolan, mirándole y tratando de sonreír.

Bishop le caía bien. Siempre le había gustado. Era su amigo. La clase de amigo a la que uno puede preguntar cómo se pronuncian los nombres raros, como Beethoven y Goethe, sin que se ría a tus espaldas. De repente deseó que Bishop hubiera venido solo, sin Myra Barnovsky (se preguntó quién era, qué hacía allí, de dónde había salido y por qué le hacía sentirse tan raro). Así habría podido sentarse con él y confesarle que su indiferencia y su sonrisa eran de pega, que en realidad se sentía aterrorizado e impotente y que, como aquel era el único trabajo que sabía hacer, tal vez sería mejor disculparse con Thomas y prometerle que, en adelante, sería un buen chico, un buen chico con la boca cerrada. Pero no había venido solo, se había traído a Myra Barnovsky...

—Sí, lo que quedaba de ella –repitió.

—Te irá bien. Bueno... Nos vemos para comer –dijo Bishop mientras se dirigía hacia la puerta.

—No creo que sea buena idea dejarle solo –observó Myra–. Está a punto de ir a disculparse con su jefe y a pedirle que lo readmita. Para asegurarnos de que no lo hace, será mejor que nos lo llevemos con nosotros...

Dolan se volvió y la miró asombrado.

—No te sorprendas tanto –dijo Myra–. No tiene ningún misterio. Lo llevas escrito en la cara. Es extraño cómo funcionan las cosas –dijo dirigiéndose a Bishop–. Si hubiera salido de la cama un minuto más tarde esta mañana, si hubiera pasado un minuto más en el baño, si hubiera perdido el tranvía, si me hubiera parado a tomar mi taza de café de todas las mañanas... ¿Y por qué no lo hice? Es muy raro, porque hace años que no me salto mi café matutino. Si me lo hubiera tomado, si me hubiera demorado un segundo en cualquiera de esas cosas, no te habría visto. Y si no estuviera aquí ahora, sin duda Dolan iría a suplicar por su trabajo. Y lo recuperaría. Pero ahora no lo hará. Ha terminado con esto. ¿No te parece extraño? –le preguntó a Dolan.

—Supongo que sí... –respondió éste, estremeciéndose de nuevo mientras la miraba con los ojos de un hombre que sabe que la mujer que tiene delante será suya con sólo pedírselo y que, una vez en la cama, desnuda, su cuerpo será bello y estará ansioso de caricias; y supo también, o lo sintió (lo que, tratándose de filosofía sensual, viene a ser lo mismo), que el acto en sí sería tan satisfactorio como hacerlo con un hermoso cadáver.

Eso había sido lo que le había sobresaltado. Ahora supo por qué se había estremecido al tocar su mano y, repentinamente, supo también lo que la chica había querido decir con aquel extraño discurso sobre su presencia allí. Ella también estaba confusa y se había explicado mal, pero en ese preciso instante la comprendió. Ambos habían sentido lo mismo. ¿Y si se hubiera parado a tomar ese café?

—Estoy listo –dijo.

Luego, cogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta.

Myra Barnovsky le detuvo cuando se disponía a salir.

—Echa un último vistazo –le dijo–. No volverás por aquí.

Comieron los tres en el Rathskeller y, más tarde, Dolan fue a la Keystone Publishing Company para ver a George Lawrence. La Keystone era la empresa que imprimía revistas corporativas para las compañías de seguros, los fabricantes de automóviles, los de maquinaria y ferretería...

—He venido a verle por lo siguiente, señor Lawrence... Usted tiene una gran imprenta y yo una gran idea. Quiero fundar una revista.

—¿Y qué pasa con el periódico?

—Nada. Lo he dejado. No iba a ningún lado.

—¿Qué clase de revista tiene en mente?

—Oh, pues... Algo parecido al New Yorker. Puede que no tan sofisticada. Aún no lo tengo muy claro, pero habría crónicas de sociedad y espectáculos y, ocasionalmente, algún artículo de investigación...

—¿Investigación? ¿Sobre qué?

—Oh, pues... sobre lo que surgiera. Política, deporte... Se trataría de estar pendiente de la actualidad en interés de los lectores.

—¿Eso no es cosa de los diarios?

—Teóricamente. Pero ninguno lo hace. Tienen miedo. Ellos lo llaman «diplomacia».

—No es mal nombre –dijo Lawrence–. ¿Cuántos ejemplares tiraría? ¿En qué tipo de papel está pensando?

—Espere un minuto –dijo Dolan–. Evidentemente, no me ha comprendido. No pretendo encargarle la impresión de la revista. Lo que quiero es que la publique usted y me contrate para editarla y redactarla.

—Desde luego que no le había entendido –respondió Lawrence con el ceño fruncido–. No quiero tener la responsabilidad de publicar una revista. Demasiados quebraderos de cabeza.

—No tendría responsabilidad alguna. Yo me encargaría de todo.

—Ya, pero yo pagaría, ¿no? ¿Cómo llama usted a eso?

—Usted pondría el papel y la imprimiría. Yo me haría cargo de todo lo demás: distribución, publicidad, redacción...

—Lo siento, Dolan. No me interesa.

—Pero, señor Lawrence, usted es el único en la ciudad que tiene el equipo para hacer algo así. No le costaría demasiado. Tiene el papel y las máquinas. Con una revista así nos forraríamos. Por supuesto, también defendería los derechos de los cuatrocientos mil habitantes de la ciudad, pero no le hablaré de eso, porque usted es un hombre de negocios y esto una proposición de negocios. Si me respalda, le garantizo dos mil ejemplares en el primer número. Es una buena tirada, ¿o no?

—No está mal –admitió Lawrence.

—Y eso sólo sería el principio –dijo Dolan–, porque pienso abrir esta ciudad en canal. Puede estar seguro de que la gente la leerá.

—Me parece que quiere morder más de lo que puede tragar –dijo Lawrence.

—Alguien tiene que morder –sentenció Dolan gravemente.

—Se buscará un montón de enemigos poderosos...

—Ya. Escuche, señor Lawrence, ¿se da cuenta de que una revista así probablemente terminaría en el Instituto Smithsoniano? ¡No hay ni un solo periódico en el país que juegue limpio con sus lectores! Todos se deben a sus contratos publicitarios o a sus padrinos políticos. ¡Ésta es la mejor oportunidad que tendrá en la vida! Claro que haremos enemigos. Todos los chorizos de la ciudad estarán en contra nuestra, pero la gente decente nos apoyará.

—La gente decente no tiene el poder –precisó Lawrence.

—Claro que no. Nosotros se lo daremos. No crea que pretendo dedicar toda la revista a armar bronca –dijo Dolan atropelladamente, un poco alarmado por la aterrorizada mirada de Lawrence–. Será principalmente una revista de sociedad dirigida a la gente de Weston Park, pero, de vez en cuando, nos remangaremos y llegaremos al fondo de las cosas.

—Dolan, simpatizo plenamente con su proyecto, pero no me lo puedo permitir. Sencillamente, no tengo el dinero para intentarlo.

—¿Cuánto cree que costaría el primer número?

—No tengo ni idea.

—Bueno, ¿cuánto aproximadamente?

—¿Cuántas páginas tendría?

—Como el New Yorker: unas veinticuatro.

—Vamos a ver... –dijo Lawrence, frunciendo el ceño mientras calculaba mentalmente–. Unos mil quinientos dólares por dos mil ejemplares.

—Bien, suponga que reúno los mil quinientos, pago el primer número y se agota. ¿Bastaría para convencerle?

—Podría ser.

—Entonces, si el primer número fuera un éxito, ¿estaría interesado?

—Quizá.

—Entonces, hasta pronto –dijo Dolan al salir.

Esa noche, en una pausa del ensayo de Meteor, abordó a Johnny London en su camerino. Sólo dos generaciones habían transcurrido desde que la familia de Johnny llegara al poblacho que luego se convertiría en la actual metrópoli de Colton. Hoy, los veinte pisos del edificio de los London se erigían en el lugar exacto que ocupara la antigua cabaña de su abuelo.

—¿Qué son mil quinientos pavos para ti, Johnny? –dijo Dolan–. Tienes toda la pasta del mundo.

—Estás loco –respondió éste–, completamente loco. Estoy casi arruinado.

—Odio tener que pedirte ayuda otra vez, pero para ti mil quinientos son como una gota en el océano y para mí lo son todo.

—¿Qué harías con todo ese dinero? ¿Para qué lo quieres?

—Quiero fundar una revista. Si me lo prestas, la mitad del negocio es tuyo.

—Umm... Ya me imagino qué clase de revista sería. ¿Y qué pasa con tu trabajo en el periódico?

—Lo he dejado esta mañana –respondió Dolan.

—¡No me jodas! –dijo Johnny–. No deberías haberlo hecho, Mike. ¡Estabas a punto de hacerte famoso! Todo el mundo en la ciudad leía tu columna. Mira, ahí viene tu amigo David –añadió bajando la voz.

—Muchachos, por favor, un poco de colaboración –dijo David irrumpiendo en el camerino–. El último acto está a punto de empezar; deberíais estar con los demás esperando vuestra entrada.

—Estamos hablando de negocios –dijo Dolan.

—Bueno, pues ahora que habéis terminado, ¿podríais salir a escena?

—Es que no hemos terminado –respondió Dolan.

—Ahora vamos –terció Johnny.

—¡Muchísimas gracias! –se despidió David.

Dolan gruñó:

—Olvida que somos aficionados y que no nos pagan por esto.

—No te enfades. No puede evitar ser como es.

—No me importa que sea marica. Lo que me revienta es su arrogancia.

—Lo hace sin querer. De hecho, te admira. Pero será mejor que vayas. Eres la estrella y se supone que debes dar ejemplo a todos esos amateurs.

—Y de la pasta, ¿qué? ¿Me la prestas o no?

—Hablamos después del ensayo.

—Significa mucho para mí, Johnny.

—¡Dolan! –gritó una voz.

—Ahí está el Comandante –dijo Johnny–. Vamos.

—¿Puedo hablar contigo un momento, Dolan? –preguntó el Comandante desde el patio de butacas.

—Claro –respondió éste saltando desde el escenario hacia donde estaba sentado el Comandante con David y otro par de acólitos.

—¿Sabes que sólo nos quedan seis días de ensayos? –preguntó el Comandante.

—Lo sé –contestó Dolan.

—Aún nos queda mucho trabajo y tú también tienes que arrimar el hombro.

—Lo haré.

—He montado esta obra por ti. Te has pasado dos temporadas suplicando que programásemos el Meteor y lo mínimo que puedes hacer ahora es estar pendiente del telón y de tus entradas. Es una cuestión de simple cortesía.

—Estaba hablando un minuto con Johnny London...

—Eso no justifica tu grosería.

—No lo he hecho a propósito. Tengo un montón de cosas en la cabeza.

—Bien, sube ahí e intenta concentrarte en la obra.

A continuación, el Comandante se dirigió a los que estaban en el escenario y gritó:

—De acuerdo... ¡Último acto!

El ensayo terminó poco después de medianoche.

—Bien, no ha estado ni bien ni mal –dijo el Comandante–. Podéis hacerlo mejor. Por favor, trabajaos el texto. Especialmente tú, April. Seguiremos mañana por la tarde a las siete y media. Buenas noches a todos.

—«Especialmente tú, April» –le dijo Dolan a ésta mientras el reparto rompía filas.

—Tú tampoco has estado muy afortunado –respondió April–. Aunque has bordado una escena. Todavía te queda otra en la que estás maravilloso.

—Es cierto, estoy bastante bien –admitió Dolan–. Hago muy bien de muerto. Pero me gustaría que lloraras sobre mi pecho y no sobre mi cara durante tu monólogo rompecorazones. Ya te he dicho que no me gusta el sabor de tus lágrimas.

—Trataré de recordarlo, Michael –dijo April alegremente.

—Será mejor que lo recuerdes la noche del estreno o te reviento la escena. Lo digo en serio –insistió él–. ¿Te llevo a casa esta noche? Es decir, ¿te acerco hasta la esquina, donde tu padre no pueda verme?

—Me has traído tú, ¿no?

—Nos encontramos en el drugstore. No sabía si tu prometido de sangre azul iba a venir a buscarte o continuaría en su reunión de negocios. ¡Dios! –dijo riéndose–. Sí que empieza pronto. Hay que domarlos bien.

—¿Adónde vamos esta noche? –preguntó Johnny London apareciendo de repente.

—A casa –contestó Dolan–. A April le duele la cabeza.

—¿Ah, sí? –preguntó April inocentemente.

—¿Ah, no? –preguntó Dolan guiñándole un ojo sin que Johnny le viera.

—Sí.

—¡Qué lástima! –exclamó Johnny–. En tu única noche libre...

—¿Te importa esperar un minuto? –le preguntó Dolan a April–. Quiero hablar con Johnny.

—De acuerdo.

—¿Y de la pasta qué, Johnny? –le recordó Dolan, llevándole aparte.

—Aquí viene tu amigo –dijo Johnny.

—Perdonadme –intervino David–. ¿Puedo hablar contigo un minuto, Mike?

—Claro que puedes –respondió Johnny apartándose.

—Esto... Mike, creo que necesitas dinero...

—¿Pero qué ha hecho Johnny, poner un anuncio?

—Sólo me lo ha dicho a mí –contestó David–. ¿Todavía lo quieres?

—Sí, pero...

—Entonces, no le des más vueltas. Te lo traeré mañana por la mañana.

—No sé cómo darte las gracias. Me da un poco de vergüenza.

—¿Y eso?

—No somos exactamente amigos...

—Eso es culpa tuya –dijo David–. No soy un mal tipo a pesar de lo que algunos creen.

—No, supongo que no –admitió Dolan–. ¿Sabes para qué lo quiero?

—Johnny me lo dijo.

—Iremos a medias.

—No tienes por qué hacerlo.

—Pero me gustaría. Incluso te firmaré un papel o algo. Por supuesto la revista podría ser un pelotazo, pero también podríamos estrellarnos.

—Correré los mismos riesgos que tú –dijo David–. Pásate por el teatro por la mañana y te daré un cheque. ¿O lo prefieres en metálico?

—Tú mismo –respondió Dolan, todavía sorprendido–. Mira, quiero ese dinero más de lo que he querido nada en este mundo, pero es justo que sepas la clase de reputación que tengo...

—A lo mejor, ya lo sé –sonrió David–. Le debes dinero a todo el mundo. No les sacarías a tus amigos ni diez dólares. Ninguna tienda de la ciudad te fiaría cinco centavos. Y te diré algo más, Johnny no me pidió que te prestara el dinero. Sólo me dijo que se lo habías pedido. Le parecía gracioso que pensaras que es lo suficientemente pardillo como para dejártelo.

—¿Cómo sabes todo eso? –preguntó Dolan.

—Todo el mundo lo sabe. Por eso tienes tantos problemas con tus romances de Weston Park. Los padres de esas hermosas y ricas débutantes les han prohibido terminantemente salir contigo. ¿No lo sabías?

—Sabía que un par de ellos lo habían hecho...

—Eres famoso e infame a la vez. L’enfant terrible. Tienes la manía de meterte en líos. Pareces estar en guerra con el mundo. Eres ambicioso y estás tratando de escapar de tu ambiente...

—Eh, espera un momento –exclamó Dolan, estupefacto.

—Es cierto –continuó David tranquilamente–. Has conseguido llegar hasta aquí gracias a tu personalidad. Eres original y, al mismo tiempo, atractivo. Tienes el físico de un dios griego. Dime una cosa: ¿por qué empezaste a venir al Teatro Estudio?

—No lo sé.

—Yo te lo diré. Porque te da cosas. Y tú, instintivamente, lo sabías.

—¡Mike! –llamó April.

—¡Voy! –dijo Dolan–. Mira David, aprecio lo que me has dicho...

—Lo aprecias pero no harás ni caso –dijo David sonriente–. Vete con April. Pásate por la mañana y te lo daré.

—Gracias –dijo Dolan tendiéndole la mano–. Muchas gracias.

—Estaré aquí a partir de las diez.

—Me siento como un gusano por aceptar su dinero –le dijo Dolan a April mientras la llevaba a Weston Park.

—No veo por qué. Es sólo un préstamo.

—Aun así, me siento fatal. David nunca me ha gustado. Odio deberle un favor.

—¿Porque es sarasa? El pobre desgraciado no puede evitarlo.

—No es por eso. No sé... Quizá sea porque me asombra que me lo ofreciera. Es la última persona a quien se lo habría pedido.

—Creo que está forrado. Su familia es de Rhode Island. ¿Por qué no me lo pediste a mí?

—Ya te debo bastante.

—Y probablemente soy la única entre tus acreedores que está cobrando –dijo April riéndose.

—Sí, creo que sí –se rió también Dolan–. Si no me hubieras dejado el dinero para la letra, la financiera ya me habría embargado este coche. ¿Te apetece una hamburguesa? –preguntó, señalando hacia el Hot Spot, un drive-in que servía de lugar de encuentro a la juventud noctámbula.

—De acuerdo.

—¿Con todo? –preguntó Dolan, apagando el motor.

—Con todo, menos con...

—Dos hamburguesas y dos coca-colas –pidió Dolan.

—¿Completas? –preguntó la camarera.

—Creo que no –respondió Dolan, riéndose–. No le pongas cebolla a ninguna.

—Sabes –dijo April, cuando la camarera se marchó–... A veces me preguntó por qué no me he casado contigo.

—Dios sabe que lo intenté con todas mis fuerzas –dijo Dolan–, pero tu viejo tiene otros planes. El día que me llamó a su despacho para leerme la cartilla pensé que le daba un ataque. ¿Él te buscó a Menefee?

—No seas así –dijo April–. Roy es muy atractivo.

—Y tiene un buen trabajo y un excelente pedigrí y es presidente del exclusivo Aster Club y es un Phi Beta de Yale. Ya sé todo eso. ¿Pero, quién lo eligió?

—Le conocí cuando estaba en la universidad de Nueva York.

—En confianza, ¿es tan bueno como yo?

—¿En qué?

—Venga, ya sabes a qué me refiero...

—Mike, eres un canalla asqueroso. En confianza, no.

—Me siento halagado –dijo Dolan–. Bueno, dentro de dos semanas estarás casada. Menefee tendrá entre sus brazos tu precioso cuerpo y yo estaré en casa maldiciendo a todos sus ancestros...

—Ahora estás haciendo teatro.

—De eso nada. Me hubiera gustado que lo nuestro funcionase. No estoy enamorado de ti, April, pero... ¡Dios!, eres estupenda. Es una pena que yo haya salido del arroyo.

—¡Corta ya, Mike! Eso no tuvo nada que ver.

—¿Tú crees? Soy un vagabundo. Mi padre era dependiente en una mercería. ¿Quién coño soy yo para pretender a la millonaria April McCoughlin? Cuando tu padre me lo echó en cara, estuve a punto de partirle la crisma.

—Te estás poniendo melodramático. No me gustas cuando te pones así. ¡Ahí están Jess Allen y Lita!

—¿Dónde?

—Ahí atrás.

—¿Qué pasa, Lynn? ¿Qué pasa, Alfred? –dijo Lita mientras salía de su coche seguida por Jess–. Señor Allen, ¿conoce a la señorita Lynn Fontanne y al señor Alfred Lunt? –añadió bromeando1.

—¡Hola! –dijo Jess.

—Hola, tío –dijo Dolan.

—¿Qué tal el ensayo? –preguntó Lita.

—Bien –respondió April.

—Deberías ver llorar a April –comentó Mike.

—Hey, Mike –llamó Jess, haciéndole señas para que saliera del coche.

—Perdonadme –dijo Dolan, saliendo para dirigirse a la parte trasera del coche, donde le esperaba Jess.

—Mike –susurró éste–, hemos celebrado la reunión esta noche...

—¿Esta noche? –exclamó Dolan sorprendido–. Creí que era mañana por la noche.

—No, era hoy –respondió Jess.

—Bueno, viendo cómo meneas la cabeza no necesito preguntar cómo he quedado. Anímate, Jess, viejo amigo –añadió Dolan sarcásticamente–. No te lo tomes tan a pecho.

—Lo siento, Mike...

—No te preocupes. No es la primera vez que me vetan. Así que –prosiguió Dolan hablando casi para sí mismo–... el distinguido Aster Club no quiere nada conmigo.

—Mike, quiero que sepas que yo voté a tu favor, pero basta con una sola bola negra...2

—Está bien, Jess. Fue una estupidez solicitar el ingreso.

—Jess –llamó Lita asomando la cabeza–... ¿Serías tan amable de venir a pedir la cena?

—Gracias de todos modos, Jess –concluyó Dolan.

—April me ha dicho que has dejado el periódico –le dijo Lita a Dolan mientras éste se sentaba de nuevo al volante.

—Sí.

—¿Eso significa que tampoco retransmitirás la lucha libre? – preguntó Lita.

—Eso creo.

—Qué pena. Yo solía quedarme en casa sólo para escucharte.

—Disculpe –interrumpió la camarera, empujando a Lita con la bandeja para pasar.

—Pero, ¿para qué querías ingresar en ese piojoso club? –preguntó April mientras pasaban bajo la gran arcada de piedra de Weston Park, la entrada a la Tierra Prometida–. La mayor parte de sus miembros son unos esnobs que viven a costa de sus padres.

—Lo sé –dijo Dolan–. Pero, aun así...

—Olvídalo –dijo April, cogiéndole la mano derecha y colocándosela entre las rodillas–. Olvídalo –repitió en voz baja, mientras le oprimía suavemente la mano con las piernas.

—De acuerdo –concedió Dolan complacido mientras le acariciaba las piernas–. Cómo voy a echar de menos esto cuando te cases...

—Olvidas que soy una ninfómana –contestó April, sonriendo ligeramente.

Yacían los dos juntos a orillas de un riachuelo sobre una vieja manta que Dolan siempre llevaba en el coche. Estaban desnudos, en silencio, escuchando el débil murmullo del agua y los tenues sonidos del tráfico de la ciudad, a unas siete u ocho millas de allí, mientras contemplaban las estrellas.

—Mike...

—¿Sí?

—¿En qué piensas?

—En nada...

—Eso es imposible...

—¿No te reirás?

—No.

—Pensaba en Ezra Pound.

—¿Quién es ése?

—Un poeta. Un poeta que escucha la música del agua y luego intenta ponerla en palabras.

—Ah...

Ambos volvieron a quedarse en silencio. April movió la cabeza y le besó en el pecho, emitiendo un ronroneo de satisfacción.

—Mike...

—¿Sí?

—¿Me amas?

—No lo sé. Pero me gustas, eso sí lo sé.

—Bueno, pero, ¿te gustaría amarme?

—Sí.

—Ya no tendremos muchos momentos como éste.

—Lo sé.

—¿Qué será de nosotros?

—Nada.

—Quiero decir en el futuro, dentro de unos años.