8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

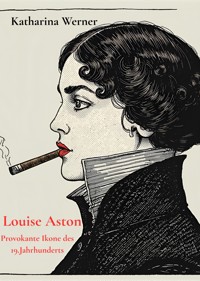

Die biografisch-belletristische Erzählung schildert eindringlich das bewegte Leben der Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Louise Aston im 19. Jahrhundert. Ein Leben zwischen leidenschaftlichem Kampf für Freiheit und Gleichberechtigung, gesellschaftlicher Ächtung, politischer Verfolgung und der ständigen Suche nach einem Ort, an dem sie wurzeln kann. Im Mittelpunkt steht Louise als mutige, unbeugsame Frau, die sich früh gegen die engen Moral- und Geschlechterrollen ihrer Zeit auflehnt. Sie lehnt die bürgerliche Ehe als Fessel ab, liebt frei, trägt Hosen, raucht Zigarren und äußert offen ihre politischen und religiösen Überzeugungen. Dies macht sie zur Zielscheibe von Klatsch, Polizeiüberwachung und behördlicher Repression – mehrfach wird sie aus Städten ausgewiesen. Ihr Leben ist geprägt von Stationen radikaler Aufbrüche. Sie engagiert sich in der Revolution 1848, pflegt Verwundete im Lazarett, schreibt Gedichte, politische Texte und Romane, gründet sogar eine eigene Zeitschrift. An ihrer Seite stehen verschiedene Männer, darunter später der Arzt Daniel Eduard Meier, der ihre Ideale teilt. Mit ihm verbindet sie eine leidenschaftliche, doch vom ständigen Orts- und Lebenswandel gezeichnete Ehe. Daniel verliert aufgrund ihrer Ehe und ihrer politischen Reputation seine Stelle als leitender Arzt in Bremen. Gemeinsam suchen sie neue Möglichkeiten – diese führen sie über den Schleswig-Holsteinischen Krieg bis in den Krimkrieg nach Odessa und Charkow, wo beide unter härtesten Bedingungen als Arzt und Krankenschwester arbeiten. Während Daniel in der medizinischen Arbeit aufblüht, zermürbt Louise der endlose Strom von Leid und Tod. Spätere Jahre führen sie nach Siebenbürgen, nach Kronstadt, Unterwaltersdorf, Klagenfurt und Laibach, immer neue Anfänge, immer wieder Abschiede. Louise versucht zwischendurch, literarisch Fuß zu fassen, schöpft neue Kraft aus politischem Austausch, doch die permanente Unruhe und materielle Unsicherheit zehren an ihr. Ihre schriftstellerische Stimme, einst laut und kämpferisch, wird leiser, bleibt aber innerlich ungebrochen. Louise und Daniel leiden unter der ständigen Beobachtung durch Obrigkeit und Gesellschaft. Häufig sind politische Verdächtigungen, misstrauische Nachbarn und finanzielle Sorgen ihre Wegbegleiter. Dennoch gibt es auch Momente der Nähe, des Aufatmens: Feste, stille Abende im Gespräch, gegenseitige Unterstützung in Krankheit und Verfolgung. 1871, gezeichnet von Brustwassersucht, kehrt Louise mit Daniel nach Deutschland zurück. Kurzzeitig finden sie Ruhe in Bad Liebenzell und schließlich in Wangen im Allgäu. Doch von dauerhafter Heimat kann keine Rede sein. Louise stirbt dort am 21. Dezember 1871, arm und gesundheitlich erschöpft, aber ihrem Lebensprinzip treu. Auf ihrem Grabstein stehen die Worte: "Nach Kampf Frieden." Daniel überlebt sie nur zwei Jahre. Körperlich und seelisch gebrochen, stirbt er 1873 in einer Heilanstalt. Sein Grabmal drückt in poetischen wie bitteren Worten seine Verbundenheit mit Louise aus. Diese Lebensgeschichte ist die dichte Chronik einer Frau, die kompromisslos für ihre Überzeugungen eintrat und eines Paares, das trotz aller Widrigkeiten verbunden blieb. Sie erzählt vom Mut, gegen Normen zu leben, von der Einsamkeit des Andersseins und von der Sehnsucht nach einem sicheren Ort, den Louise zu Lebzeiten nie fand.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 263

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Katharina Werner

Louise Aston

Provokante Ikone des 19.Jahrhunderts

Eine Romanbiografie

Vorwort

Louise Aston zählt zu den bedeutendsten Vorkämpferinnen der Frauenemanzipation im 19. Jahrhundert. Als radikale Kritikerin gesellschaftlicher Konventionen stellte sie die Moral- und Geschlechternormen ihrer Zeit mit Konsequenz und Mut in Frage. Sie war eine der kompromisslosesten und auffälligsten Persönlichkeiten ihrer Epoche; eine Frau, deren Leben und Werk bis heute inspirieren und zum Nachdenken anregen.

Dieses Buch ist das Ergebnis sorgfältiger und gründlicher Recherche. Sämtliche dargestellten Ereignisse, Daten und Hintergründe wurden, soweit möglich, aus verlässlichen, öffentlich zugänglichen Quellen und historischen Dokumenten zusammengetragen. Die Dialoge und inneren Monologe verstehen sich als Annäherung – nach bestem Wissen und Gewissen rekonstruiert –, um Geist, Haltung und die unverwechselbare Persönlichkeit Louise Astons lebendig erfahrbar zu machen.

Es ist der Anspruch dieses Textes, das außergewöhnliche Leben einer Frau nachzuzeichnen, die gegen alle Widerstände für Freiheit, Selbstbestimmung und Gleichheit kämpfte und ein Vermächtnis hinterließ, das bis in unsere Gegenwart hinein berührt und inspiriert.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 März 1835

Kapitel 2 März 1835

Kapitel 3 April 1835

Kapitel 4 April 1835

Kapitel 5 Mai 1835

Kapitel 6 Mai 1835

Kapitel 7 Mai 1835

Kapitel 8 September 1835

Kapitel 9 Dezember 1835

Kapitel 10 März 1836

Kapitel 11 Mai 1936

Kapitel 12 Dezember 1836

Kapitel 13 Juni 1837

Kapitel 14 Januar 1838

Kapitel 15 Juli 1838

Kapitel 16 Juli 1838

Kapitel 17 Dezember 1838

Kapitel 18 Januar 1839

Kapitel 19 Juli 1939

Kapitel 20 November 1839

Kapitel 21 August 1840

Kapitel 22 Mai 1841

Kapitel 23 September 1841

Kapitel 24 Juni 1842

Kapitel 25 Dezember 1842

Kapitel 26 November 1844

Kapitel 27 Dezember 1844

Kapitel 28 Februar 1845

Kapitel 29 Juli 1845

Kapitel 30 Dezember 1845

Kapitel 31 Februar 1846

Kapitel 32 21.März 1846

Kapitel 33 April 1846

Kapitel 34 Oktober 1846

Kapitel 35 März 1847

Kapitel 36 August 1847

Kapitel 37 April 1848

Kapitel 38 Juni 1848

Kapitel 39 November 1848

Kapitel 40 Dezember 1848

Kapitel 41 Weihnachten 1848

Kapitel 42 Januar 1849

Kapitel 43 Februar 1849

Kapitel 44 November 1850

Kapitel 45 Juli 1851

Kapitel 46 April 1853

Kapitel 47 Februar 1854

Kapitel 48 September 1854

Kapitel 49 Mai 1855

Kapitel 50 August 1855

Kapitel 51 Dezember 1855

Kapitel 52 Juli 1856

Kapitel 53 Juni 1857

Kapitel 54 September 1857

Kapitel 55 April 1858

Epilog

Nachhall einer Geschichte

Zur Entstehung dieses Romans: Quellen und Recherchen

Impressum

Kapitel 1 März 1835

Gröningen

Der Morgen war klar und ein feiner Lichtschleier lag über den Feldern, als Louise Hoche am Fenster ihres Zimmers stand. Ihr Spiegelbild zeichnete sich blass im Glas ab: eine junge Frau mit dichtem, kastanienbraunem Haar, das ihr in weichen Wellen bis auf die Schultern fiel. Ihre Augen, groß und dunkel, blickten wach und forschend in die Welt, als suchten sie hinter jedem Horizont ein Versprechen von Freiheit. Die feinen Züge ihres Gesichts – ein entschlossener Mund, eine gerade Nase, markante Brauen – ließen erahnen, dass in ihr mehr steckte als nur die stille Tochter eines Pastors. Sie war schlank, etwas größer als die meisten Frauen ihres Alters, bewegte sich mit einer Mischung aus Anmut und Unruhe, als wäre ihr Körper stets bereit, aus dem goldenen Käfig auszubrechen, in den das Leben sie zwang.

Das Haus war erfüllt von gedämpften Stimmen und dem Klirren von Porzellan. Ihre Mutter sprach unten mit einer Nachbarin, ihr Vater bereitete sich auf den Gottesdienst vor, ihre Schwestern schienen miteinander zu streiten, einer der Brüder versuchte zu schlichten – alles wirkte wie immer, und doch war nichts mehr wie zuvor. In wenigen Wochen sollte sie Samuel Aston heiraten, einen Mann, den sie kaum kannte und noch weniger liebte. Einen Mann, der doppelt so alt war wie sie, dessen Name in Magdeburg für Reichtum und Ansehen stand, aber auch für rückständige Ansichten und Grobheit gegenüber Frauen – und der vier Kinder aus früheren Verhältnissen mit in die Ehe brachte. Vier fremde Schicksale, geboren von verschiedenen Frauen, die sie plötzlich als Stiefmutter begleiten sollte, obwohl sie selbst noch kaum erwachsen war.

Louise ballte die Hände zu Fäusten, spürte das raue Leinen ihres Kleides an den Knöcheln. Wie oft hatte sie sich gewünscht, dass ihr Leben mehr sein möge als das endlose Wiederholen von Pflichten und Erfüllen fremder Erwartungen? Sie wollte lesen, lernen, schreiben, nicht nur Briefe an entfernte Tanten, sondern Gedichte, Geschichten, Gedanken, die ihr Herz bewegten. Ja, sie wollte Schriftstellerin werden. Sie wollte atmen, frei sein, lachen, ohne dass jemand sie maßregelte. Doch jedes Mal, wenn sie davon sprach, blickte ihr Vater sie streng an, und ihre Mutter senkte die Augen, als müsse man sich für solche Wünsche schämen.

Die Atmosphäre im Haus war angespannt, als würde jeder Satz von einer unsichtbaren Hand abgewogen, bevor er ausgesprochen wurde. Ihr Vater, ein Mann mit Prinzipien und festen Vorstellungen, sah in Louise nicht die Träumerin, sondern die Tochter, deren Pflicht es war, die Familienehre zu wahren. Ihre Mutter, zwischen Mitgefühl und Furcht schwankend, suchte immer wieder Louises Blick, als wolle sie ihr Mut zusprechen, wagte aber nie, offen Partei für sie zu ergreifen.

Louise trat vom Fenster zurück, griff nach einem Buch, das sie unter dem Kissen versteckt hielt. Es war ein Band von George Sand, der französischen Schriftstellerin, deren Name in ihrem Elternhaus nur mit Missbilligung genannt wurde. Louise strich über den Einband, als könne sie so etwas von der Kraft jener Frau aufnehmen, die gegen alle Konventionen geschrieben und gelebt hatte. Sie stellte sich vor, wie es wäre, durch Paris zu spazieren, in Männerkleidung, mit einer Zigarre zwischen den Fingern, das Leben selbst zu kosten – und nicht nur zu erdulden.

Wie sie das alles satt hatte. Dieses streng religiöse Elternhaus, ihr Vater mit seinen extrem konservativen Werten und seiner Sucht nach Disziplin und Gehorsam. Wie oft hatte sie deswegen von ihm Zimmerarrest oder unsinnige Aufgaben übertragen bekommen! Ihr Wissensdurst und ihre Neugier stießen ihn regelrecht ab, schienen ihn zu immer härterem Tadel anzutreiben, um aus ihr eine standesgemäße und angepasste Tochter zu machen. In den letzten Monaten hatte sich seine Strenge und ihr temperamentvolles, oft eigensinniges Verhalten zu einer kaum erträglichen Spannung verdichtet. Schließlich traf ihr Vater die Entscheidung, die sie zu dem machen sollte, was er schon immer wollte, eine unterdrückte, rechtlose Ehefrau. Er hatte sie aus Gründen der Standessitte, der Versorgung und wahrscheinlich, weil es ihm leid war, sie zu ertragen, an den in seinen Augen ehrenvollsten Mann verschachert. Louise schluckte trocken, versuchte die Übelkeit, die jedes Mal in ihr aufstieg, wenn sie an ihren zukünftigen Mann dachte, zu unterdrücken.

Ein plötzliches Klopfen an der Tür ließ sie aufschrecken. Ihre Mutter trat ein, das Gesicht sorgenvoll, aber auch entschlossen. „Louise, du weißt, was von dir erwartet wird“, sagte sie leise. „Dein Vater hat alles zu deinem Besten entschieden.“

Louise hob das Kinn, ihre Augen blitzten. „Aber was, wenn mein Bestes nicht das ist, was ihr für mich wollt?“

Die Mutter seufzte, legte eine Hand auf ihre Schulter. „Du bist besonders, mein Kind. Aber die Welt ist nicht bereit für besondere Frauen.“

Louise lächelte traurig. „Dann muss die Welt sich eben ändern.“

Draußen schlug die Kirchturmuhr. Louise wusste, dass ihr Weg vorgezeichnet war – zumindest für jetzt. Doch in ihrem Innersten brannte ein Feuer, das keine Konvention ersticken konnte. Sie würde kämpfen, mit Worten und mit Taten. Noch wusste niemand, wie weit sie gehen würde. Aber Louise Hoche, die bald Aston heißen sollte, war entschlossen, nicht die Rolle zu spielen, die andere ihr zugedacht hatten.

Sie war bereit, anders zu sein. Und sie ahnte, dass dies erst der Anfang war. Der Anfang ihrer eigenen Wahrheit.

Kapitel 2 März 1835

Die Wochen vor der Hochzeit zogen sich endlos. Jeder Tag schien schwerer als der vorige. Louise fühlte sich wie eine Gefangene im eigenen Elternhaus, das ihr einst Zuflucht gewesen war. Ihr Vater, sonst ein Mann der kontrollierten Strenge, wurde nun unerbittlich. Seine Entscheidungen waren Gesetz, seine Worte schienen in Stein gemeißelt. In den letzten Monaten hatten sich seine Strenge und Louises temperamentvolles, eigensinniges Wesen zu einer kaum erträglichen Spannung verdichtet.

Louise suchte verzweifelt nach einem Ausweg. Sie schrieb Briefe an eine entfernte Tante, flehte um Unterstützung, doch niemand wagte, sich gegen den Willen ihres Vaters zu stellen. An manchen Abenden, wenn das Haus still war, schlich sie sich mit einer Kerze in ihr Zimmer und las heimlich in den verbotenen Büchern, die sie mit anderen Umschlägen versehen hatte, zwischen der erlaubten Literatur im Regal versteckt hielt. Besonders gefesselt war sie von den Werken von Mary Wollstonecraft, die für die Gleichstellung der Frau argumentierte und von „Lélia“ und „Indiana“, in denen Frauen gegen gesellschaftliche Zwänge und für persönliche Freiheit kämpfen. Die Gedanken, die dort formuliert waren, von Freiheit, Selbstbestimmung, dem Recht auf ein eigenes Leben, brannten sich ihr ein wie ein Fieber. Sie spürte, dass sie nicht allein war mit ihrem Wunsch nach Unabhängigkeit, und doch schien der Weg dorthin versperrt.

Ihre Mutter bewegte sich in diesen Tagen wie auf einem schmalen Grat. Sie versuchte, zwischen der rebellischen Tochter und dem überaus strengen Ehemann zu vermitteln, doch ihre Stimme war leise, ihr Mut oft zu klein gegen die Autorität des Hausherrn. „Louise, bitte, widersprich deinem Vater nicht so offen“, flüsterte sie, wenn sie unter vier Augen waren. „Er meint es doch nur gut. Er sorgt sich um deine Zukunft.“

Doch Louise ließ sich nicht beschwichtigen. „Ich will nicht verkauft werden wie ein Stück Vieh!“, zischte sie zurück. „Ich will leben, Mutter, nicht nur funktionieren.“

Eines Abends, als das Abendbrot schweigend eingenommen wurde, schlug ihr Vater plötzlich die Bibel auf und begann mit fester Stimme zu lesen: „Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern im Herrn; denn das ist recht.“ Seine Augen ruhten streng auf Louise, als wolle er ihr jeden Zweifel an seiner Entscheidung austreiben. Die Mutter senkte den Blick, die Hände im Schoß gefaltet, während Louise das Zittern in ihren Fingern kaum unterdrücken konnte.

In den Nächten lag sie wach und überlegte, wie sie der Ehe mit Aston entkommen könnte. Sie dachte an Flucht, an einen Skandal, an alles, was den Lauf der Dinge aufhalten könnte. Doch die Mauern des Elternhauses waren hoch, und das Netz der Erwartungen, das die Gesellschaft um sie gesponnen hatte, schien undurchdringlich.

Nur im Verborgenen, in den Büchern, fand sie Trost. Sie schwor sich, dass sie, selbst wenn sie gezwungen würde, niemals aufhören würde, für ihre Freiheit zu kämpfen – und dass sie eines Tages ihre Stimme erheben würde, für sich und für all die anderen Frauen, die ebenso gefangen waren wie sie.

Nach einer weiteren schlaflosen Nacht entschied sie, dass es so nicht weitergehen konnte. Es war ruhig im Haus, alle schliefen noch, die Dämmerung hatte noch nicht eingesetzt. Entschlossen schwang sie ihre Beine aus dem Bett, goss sich etwas kaltes Wasser in die Waschschüssel, tauchte das bereitliegende Tuch hinein und rieb ihr Gesicht so lange, bis ihre Haut brannte. Sie trocknete sich ab, bürstete kurz über ihre Haare und trat an den schmalen Kleiderschrank. Ihr Herz schlug wild und ungestüm gegen ihre Rippen.

Mit zitternden Fingern faltete sie ein schlichtes, dunkles Kleid zusammen und legte es behutsam in den Koffer, den sie unter ihrem Bett hervorgezogen hatte, daneben ein zweites Hemd, ein Paar Handschuhe, ein Buch von Bettina von Arnim, das sie wie einen Schatz zwischen die Stofflagen schob. Sie wählte das züchtigste Kleid, das sie besaß, aus. Diese hoch angesetzte Taille, betont durch eine schmale, bestickte Schärpe, unterstrich die Sanduhr-Silhoutte, das enge Oberteil, die langen Ärmel, die am Handgelenk mit kleinen Perlmuttknöpfen besetzt waren, der weiße Spitzenkragen, all das war ihr zuwider. Trotzdem musste sie es tragen, sie hatte keine andere Wahl. Sie zog es über und setzte den schlichten Hut auf, der ihr Gesicht im Schatten verbarg. Noch einmal blickte sie sich im Spiegel an: Niemand würde in dieser zurückhaltenden jungen Frau die Rebellin erkennen, die in ihr brodelte.

Sie war bereit. Der Plan war klar: In der Morgendämmerung wollte sie sich zum Gröninger Bahnhof schleichen, das erste Ticket Richtung Westen lösen – Frankreich, das Land der Freiheit, der Dichterinnen, der Revolution. Dort, so hoffte sie, würde sie ein neues Leben beginnen können, fern von den Fesseln, die ihr hier angelegt wurden.

Louise öffnete noch schnell ihr Schmuckkästchen. „Schnödes Gold“, wie sie es bezeichnete, leuchtete ihr entgegen. Sie griff hinein, nahm die in ihren Augen wertvollsten Broschen heraus und schob sie in ihr Ridikül, das sie an der schmalen Schärpe befestigt hatte.

Sie griff nach dem Koffer. Da klopfte es leise an der Tür. Ihr Herz setzte einen Schlag aus. Bevor sie antworten konnte, öffnete sich die Tür und ihr Vater trat ein. Er blieb einen Moment im Rahmen stehen, musterte sie mit prüfendem Blick: das Reisegewand, der Koffer, die Entschlossenheit in ihren Augen.

„Wohin willst du, Louise?“ Seine Stimme war ruhig, aber schneidend. In seinem Blick lag keine Überraschung, sondern eine Mischung aus Enttäuschung und unnachgiebiger Strenge.

Louise wich seinem Blick nicht aus. „Ich kann diese Ehe nicht eingehen, Vater. Ich halte es nicht aus.“ Ihre Stimme war fest, doch die Hände umklammerten den Koffergriff so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten.

Ihr Vater trat näher, schloss die Tür hinter sich. „Du bist meine Tochter, und du wirst tun, was sich für eine Tochter ziemt. Flucht ist keine Lösung. Sie bringt Schande über unsere Familie – und über dich.“

Louise spürte Tränen in den Augen, doch sie zwang sich, sie zurückzuhalten. „Was ist mit meinem Leben, meinen Wünschen?“

Er antwortete nicht sofort, sondern stellte sich zwischen sie und die Tür. „Dein Platz ist hier. Ich habe entschieden. Gott hat die Ordnung so geschaffen, und du wirst sie achten.“ Seine Stimme war nun leiser, aber unnachgiebig. „Pack den Koffer aus, Louise.“

Für einen Moment stand sie reglos da, der Traum von Freiheit nur einen Schritt entfernt und doch unerreichbar. Hitze stieg in ihr auf, der Drang zu schreien wurde fast übermächtig. Schließlich ließ sie den Koffer sinken. Ihr Vater wartete, bis sie begann, die Kleider zurück in den Schrank zu legen, dann verließ er das Zimmer, ohne ein weiteres Wort. Sie hörte, wie er außen den Schlüssel umdrehte, er hatte sie eingesperrt.

Erschüttert ließ sie sich auf den Holzstuhl fallen, der vor dem kleinen Nussbaumtisch stand, an dem sie ihre Korrespondenz erledigte. Tränen tropften auf das Briefpapier, das darauf lag. Schluchzer bahnten ihren Weg, kraftlos legte sie den Kopf auf die Tischplatte. Sie brauchte lange, um sich zu beruhigen, zog ein Stofftuch aus der obersten Schublade und tupfte sich das Gesicht trocken. Langsam richtete sie sich kerzengerade auf dem harten Stuhl auf, straffte ihre Schultern und griff zu der bereitliegenden Stahlfeder. Langsam tauchte sie sie in das Tintenfass, zögerte kurz, dann begann sie auf dem elfenbeinfarbenen Papier zu schreiben.

Meine liebste Tante,

heute schreibe ich Dir einen Brief, wie ich ihn noch niemals geschrieben habe. Ich schreibe Dir mit einem Herzen, das schwerer ist, als ich es je für möglich gehalten hätte. Ich weiß nicht, wie lange ich mein Leben noch ertragen kann. Vater wird immer unerbittlicher, blind für alles, was ich fühle oder denke. Sein Wille ist unangreifbares Gesetz, und mein Widerstand scheint ihn nur noch entschlossener zu machen. Ich spüre einen Zorn in mir, wie ich ihn nie zuvor gekannt habe: wie kann er, mein eigener Vater, mich so bedenkenlos opfern?

Und Mutter steht daneben, schweigt, weicht meinen Blicken aus. Manchmal glaube ich, sie versteht mein Leid, doch sie wagt es nicht, mir beizustehen. Ihre Angst vor Vater ist größer als ihre Liebe zu mir, und das tut fast noch mehr weh als seine Strenge. Ich fühle mich so entsetzlich allein.

Schon in meinem letzten Brief habe ich Dir das Ungeheuerliche angedeutet. Jetzt ist es unumstößliche Wirklichkeit, ich soll diesen Mann heiraten – Samuel Aston, von dem alle sagen, er habe schon viele Frauen benutzt und verlassen. Ich fürchte mich vor ihm, Tante, ich fürchte mich vor der Zukunft, die mich erwartet. Wie kann ich mich in die Hände eines Menschen geben, dessen Ruf mir Angst macht und dessen Nähe mir jetzt schon den Atem nimmt? Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht essen, mein Herz pocht wie wild vor Furcht und Wut.

Immer öfter frage ich mich, warum wir Frauen so wenig über unser eigenes Leben bestimmen dürfen. Warum soll unser Schicksal in den Händen der Väter und Ehemänner liegen? Ich habe Bücher gelesen, die von Freiheit und Gleichheit sprechen, von Frauen, die ihr eigenes Leben wählen und ihre Stimme erheben. Diese Gedanken brennen in mir wie ein heimliches Feuer. Ich sehne mich danach, selbst zu entscheiden, zu lernen, zu schreiben, zu leben – nicht als Schatten eines Mannes, sondern als eigenständiger Mensch. Ist es denn wirklich zu viel verlangt, ein selbstbestimmtes Leben führen zu wollen? Ein Leben, das dem eigenen Herzen folgt, gestaltet mit dem eigenen Willen und den eigenen Vorstellungen?

Bitte, bitte hilf mir. Sag mir, was ich tun soll. Gibt es einen Ausweg? Kann ich zu Dir kommen, wenigstens für eine Weile? Oder gib mir einen Rat, wie ich diese dunklen Tage überstehen kann. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte.

In tiefster Verzweiflung und Hoffnung auf Deine AntwortDeine Louise

Kapitel 3 April 1835

Die Glocken von Gröningen läuteten zum Sonntagsgottesdienst, als Louise mit gesenktem Blick neben ihren fünf Schwestern und den beiden Brüdern in der ersten Bank der kleinen Dorfkirche Platz nahm. Ihre Mutter setzte sich neben sie, drückte leicht Louises im Schoß gefalteten Hände. Ihre Finger bewegten sich unruhig, als könnten sie die Unruhe in ihrem Inneren so zügeln. Die Sonne fiel durch die bunten Fenster und warf farbige Muster auf die alten Holzbänke, während die Gemeinde sich langsam setzte.

Das Gesicht ihrer Mutter war bleich und angespannt. Sie hielt Louises Hand, drückte sie manchmal sanft, als wolle sie sie beruhigen – oder vielleicht auch sich selbst. Ihre Augen huschten immer wieder zwischen Louise und dem Altar hin und her, voller Sorge und einem stummen Flehen, das Louise nicht übersehen konnte. Immer wieder warf sie auch kontrollierende Blicke zu ihren anderen Kindern, die dicht gedrängt neben ihnen saßen.

Ihr Vater, Johann Gottfried Hoche, stieg mit gemessenem Schritt auf die Kanzel. Er war ein Mann von stattlicher Gestalt, das Haar bereits ergraut, die Stimme fest, gewohnt, Gehorsam zu fordern. Heute, eine Woche vor Louises Hochzeit, war die Kirche voller als sonst. Viele Augenpaare ruhten auf ihr, der Braut in spe, die so jung und so anders war.

Sie hatte nie so recht in das Bild der gehorsamen, stillen Pfarrerstochter gepasst. Sie stellte Fragen, wo andere schwiegen, las Bücher, die für Frauen nicht bestimmt waren, und sprach offen über Dinge, die man besser im Verborgenen ließ. Man munkelte, sie habe sich mit den Söhnen der Nachbarn über Politik gestritten, sogar mit Männern aus der Stadt über Freiheit und Menschenrechte diskutiert. Manche hielten sie für hochmütig, andere für gefährlich klug. Die älteren Frauen schüttelten die Köpfe über ihre direkte Art, die jungen Mädchen blickten sie heimlich bewundernd an.

Die Predigt begann mit den üblichen Worten, doch bald lenkte ihr Vater das Thema auf die Rolle der Frau in der christlichen Ehe. Seine Stimme hallte zwischen den Mauern wider:

„So spricht der Apostel Paulus im Brief an die Epheser: ‚Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn; denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist.‘“

Er machte eine Pause, ließ den Satz wirken, und sein Blick glitt zu Louise. Sie erwiderte den Blick nicht, sondern betrachtete starr das Gesangbuch vor sich.

„Es ist Gottes Wille, dass die Frau in Demut und Gehorsam lebt“, fuhr er fort, „dass sie ihre eigenen Wünsche dem Wohl der Familie und dem Willen ihres Mannes unterordnet. So hat es unser Herr Jesus Christus gelehrt, nicht um uns zu knechten, sondern um uns zu führen auf dem rechten Weg.“

Ein leises Raunen ging durch die Reihen. Einige Frauen senkten die Köpfe, andere schauten verstohlen zu Louise, als erwarteten sie eine Regung, einen Widerspruch.

Ihr Vater hob die Stimme, seine Worte wurden eindringlicher: „Und doch, meine lieben Schwestern und Brüder, lege ich euch ans Herz: Wer sich fügt, beweist Größe. Wer dient, ist dem Herrn am nächsten. So hat es unser Erlöser vorgelebt, als er selbst den Jüngern die Füße wusch.“

Wieder schweifte sein Blick zu Louise, als wolle er sie mit den Worten erreichen, sie überzeugen, sie brechen. Doch in ihrem Inneren wuchs mit jedem Satz der Widerstand. Sie spürte, wie die Aufmerksamkeit der Gemeinde schwer auf ihr lasteten, wie die Worte ihres Vaters sich wie Ketten um ihr Herz legten.

Er schloss mit einem weiteren Zitat: „‚Eine tüchtige Frau, wer findet sie? Sie übertrifft alle Perlen an Wert. Doch ihre Tugend liegt in der Treue, im Gehorsam, im stillen Wirken im Hause.“

In diesem Moment spürte Louise, wie etwas in ihr zerbrach. Ihre Mutter drückte ihre Hand fester, als ahnte sie, was kommen würde. Auch Eulalia, ihre älteste Schwester, berührte Louises Knie, so als wolle sie sie beruhigen. Doch Louise konnte nicht mehr, ihre Kehle war wie zugeschnürt, sie musste ihren Körper regelrecht zwingen, zu atmen. Mit einem Mal stand sie auf, so abrupt, dass die Holzbank knarrte. Alle Köpfe drehten sich zu ihr. Ihr Vater verstummte, mitten im Satz.

Louise spürte die Blicke, das Entsetzen, das Flüstern. Doch sie hielt den Kopf hoch, ihre Augen funkelten. Ohne ein Wort, ohne eine Entschuldigung, hastete sie den Mittelgang entlang, vorbei an den erstaunten Gesichtern, hinaus aus der Kirche, hinaus in das blendende Sonnenlicht.

Ihre Mutter blieb zurück, die Hände im Schoß gefaltet, die Lippen zu einem schmalen Strich gepresst. Für einen Moment schien es, als wolle sie aufspringen, ihrer Tochter folgen. Doch dann senkte sie den Blick und verharrte bewegungslos, gefangen zwischen Pflicht und Sehnsucht.

Louise spürte, wie ihre Kehle sich weitete, als sie die kühle Luft vor der Kirche einatmete. Ihre Knie wurden weich, und sie ließ sich auf eine schattige Bank unter der alten Linde vor dem Kirchportal sinken. Für einen Moment saß sie einfach da, die Hände im Schoß, die Augen geschlossen, während das Gemurmel und die neugierigen Blicke der Gemeinde vor ihrem inneren Auge allmählich verblassten. Ihr Atem ging stoßweise, doch langsam kehrte Ruhe in ihre Brust zurück. Das Zwitschern der Vögel und das sanfte Rauschen der Blätter umgaben sie, und für einen Augenblick schien die Welt stillzustehen.

Nach einer Weile richtete sie sich auf, strich sich das Kleid glatt und machte sich in gemächlichem Schritt auf den Weg durch den Ort. Sie brauchte Abstand, wollte die Enge und den Druck, der ihr in der Kirche fast das Herz zerdrückt hatte, abschütteln. Ihre Schritte führten sie vorbei an den Fachwerkhäusern hinaus zum kleinen Park am Ortsrand, wo alte Kastanien ihre Schatten warfen.

Unter den ausladenden Baumkronen wanderte sie ruhig den Kiesweg entlang, ließ die Fingerspitzen über das raue Holz der Bank gleiten und beobachtete das Spiel von Licht und Schatten auf dem Boden. Das leise Rascheln der Blätter und das entfernte Lachen spielender Kinder ließen sie für einen Moment vergessen, was sie gerade hinter sich gelassen hatte. Hier, fern von den strengen Blicken ihres Vaters und den Erwartungen der Gemeinde, fühlte sie sich frei – als könnte sie endlich atmen, denken und träumen, ohne Ketten und Zwänge. Ein Funken Hoffnung glomm in ihr auf, dass das Leben mehr für sie bereithielt als Gehorsam, Unterordnung und eine Konvenienzehe.

Louise ließ sich auf die Bank unter den alten Kastanien sinken und legte den Kopf in den Nacken. Über ihr tanzten Sonnenflecken im sanften Spiel auf den Blättern, als hätte der Himmel selbst ein Mosaik aus Licht und Schatten gewebt. Für einen Moment schloss sie die Augen, atmete tief ein und ließ die Stille des Parks auf sich wirken.

Das leise Knirschen von Kies auf dem Weg ließ sie aufhorchen. Ein junges Paar näherte sich langsam, mit einem respektvollen Abstand zueinander. Der Mann bot der Frau galant seinen Arm, den sie mit behandschuhten Fingern nur ganz leicht berührte – mehr wagte man nicht in der Öffentlichkeit. Sie sprachen leise miteinander, warfen sich verstohlene, fast scheue Blicke zu, und auf ihren Gesichtern lag ein schüchternes Lächeln, das von gegenseitiger Zuneigung erzählte.

Louise beobachtete sie, spürte einen Stich von Neid und Sehnsucht in ihrer Brust. Wie viel Gefühl konnte in einer einzigen, kaum sichtbaren Berührung liegen – in einem Blick, einem Lächeln, einem zarten Griff an den Arm? Sie fragte sich, wie es wohl wäre, so umsichtig und dennoch innig angesehen zu werden – nicht als Pflicht, nicht als Besitz, sondern um ihrer selbst willen.

Ihr Herz wurde schwer. Die Leichtigkeit des Moments wich einer dumpfen Traurigkeit, die sich wie ein Schatten über ihre Gedanken legte. Sie richtete sich auf, strich ihr Kleid glatt und wandte sich ab. Mit langsamen Schritten verließ sie den Park, den Blick auf den schmalen Weg vor sich gerichtet. Der Heimweg lag still und einsam vor ihr, die Angst vor dem Zusammentreffen mit ihrem Vater wuchs.

Kapitel 4 April 1835

Als Louise das Haus betrat, schlug ihr die angespannte Stille entgegen. Kaum hatte sie die Tür hinter sich geschlossen, stürmte ihr Vater aus seinem Arbeitszimmer, das Gesicht gerötet vor Zorn.

„Da bist du ja endlich!“, fuhr er sie an, kaum dass sie den Flur betreten hatte. „Weißt du eigentlich, was du angerichtet hast? Ein Eklat, mitten im Gottesdienst! Die Leute werden noch jahrelang darüber reden. Du hast mich vor der ganzen Gemeinde bloßgestellt, meine Stellung als Pfarrer ist beschädigt – und das alles nur wegen deines Starrsinns!“

Louise trat einen Schritt zurück, doch ihr Vater ließ nicht locker. „Du bist eine Schande für unsere Familie. Ich bin froh, wenn ich dich endlich unter die Haube gebracht habe. Samuel tut mir jetzt schon leid – aber vielleicht gelingt es ihm wenigstens, aus dir eine anständige Frau zu machen!“

Er schüttelte den Kopf, als könne er es immer noch nicht fassen. „Du solltest dankbar sein, dass überhaupt jemand bereit ist, dich zu heiraten. Nach diesem Skandal kannst du froh sein, wenn überhaupt noch jemand ein gutes Wort für dich einlegt. Du hast mich enttäuscht, Louise. Tief enttäuscht.“

Für einen Moment war es still im Flur. Dann trat ihr Vater einen großen Schritt auf sie zu. Seine Stimme wurde noch kälter. „Es war ein Fehler, dir eine so umfassende Bildung zu ermöglichen. All dieses Lesen, diese Bücher – sie haben dir nur Flausen in den Kopf gesetzt. Das wird jetzt ein Ende haben.“

Er wandte sich zur Treppe und rief nach der Hausdame: „Sorgen Sie dafür, dass sämtliche Bücher aus Louises Zimmer entfernt werden. Sofort! Nur daraus kommt ihr Starrsinn.“ Dann sah er Louise noch einmal streng an. „Bis zur Hochzeit wirst du dein Zimmer nicht mehr verlassen. Vielleicht lernst du so endlich, was sich für eine junge Frau gehört.“

Mit diesen Worten drehte er sich um und verschwand in seinem Arbeitszimmer, die Tür fiel mit einem lauten Knall ins Schloss. Louise stand allein da, das Herz schwer, und wusste, dass die Mauern dieses Hauses enger denn je um sie zusammenrückten.

Sie raffte ihren Rock und stürmte die Treppe nach oben. Wenigstens das eine oder andere Buch würde sie retten. Sie griff nach Mary Wollstonecrafts Werk über die Gleichberechtigung der Frau, und Lélia von George Sand. Schon hörte sie die Schritte der Hausdame, rasch steckte sie die beiden Bücher unter ihr Kopfkissen, warf sich dramatisch aufs Bett und vergrub ihr Gesicht darin.

Die Tür öffnete sich leise, und die Hausdame trat ein, gefolgt von einem jungen Burschen, der verlegen auf den Boden starrte. Mit fester Stimme sagte die Hausdame: „Fräulein Louise, Sie müssen bitte das Zimmer verlassen. Wir werden jetzt, wie Ihr Vater es angeordnet hat, alle Bücher aus den Regalen räumen. Der Bursche hilft mir dabei.“

Louise lag reglos auf dem Bett, die Arme verschränkt, den Blick zur Decke gerichtet. „Ich gehe nicht“, sagte sie ruhig, aber bestimmt. „Das sind meine Bücher. Sie haben kein Recht, sie mir wegzunehmen.“

Die Hausdame zögerte, warf einen unsicheren Blick zu dem Burschen, der noch immer an der Tür stand. „Bitte, Fräulein, machen Sie es uns nicht unnötig schwer. Es ist der Wille Ihres Vaters.“

Louise rührte sich nicht. „Dann nehmen Sie sie eben, während ich hier bin. Ich werde nicht gehen. Und ich werde nicht zusehen, wie Sie alles forttragen, was mir geblieben ist.“

Für einen Moment herrschte Stille. Die Hausdame seufzte, dann begann sie, gemeinsam mit dem Burschen, die ersten Bücher aus den Regalen zu nehmen. Louise schloss die Augen und presste die Lippen zusammen, während jedes entfernte Buch wie ein weiterer Riss durch ihr Herz ging. Doch sie blieb liegen, trotzig und unbeugsam – entschlossen, wenigstens diesen letzten Rest ihrer Selbst nicht preiszugeben und mit der Gewissheit, dass sie zwei Lieblinge gerettet hatte. Innerlich nickte sie sich triumphierend zu.

Der Abend senkte sich über das Haus und die Schatten an den Wänden wurden länger. Louise saß auf dem Bett, die Knie angezogen, den Blick auf das Fenster gerichtet, hinter dem der Himmel immer dunkler wurde. Die Stille war erdrückend, sie tobte regelrecht dröhnend in ihren Ohren. Die Tür wurde leise aufgeschlossen, ihre Mutter trat zögernd ein, mit einer kleinen Lampe in der Hand, die einen warmen Schein vor ihr auf den Boden warf.

„Hier“, sie hielt Louise die Lampe hin. „Damit du nicht im Dunkeln sitzen musst.“ Louise umklammerte weiter ihre Knie, sah ihre Mutter nicht an. Diese stellt die Lampe auf das kleine Tischchen neben Louises Bett und sagte: „Ich verstehe dich besser, als du denkst. Als ich so alt war wie du, hatte ich auch Träume. Aber das Leben…es ist nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Manchmal muss man sich fügen, um nicht alles zu verlieren.“

Mit diesen Worten ging sie zur Tür. Beim Hinausgehen drehte sie nochmals leicht ihren Kopf zu Louise und sagte: „Ich will, dass du weißt, wie sehr ich dich, mein Kind, liebe. Und ich hoffe so sehr, dass du einen Weg findest, mit dem du leben kannst.“ Sanft fiel die Tür hinter ihr ins Schloss, zurück blieb der typische Duft nach Veilchen, mit dem ihre Mutter sich täglich umgab.

Kapitel 5 Mai 1835

Louise stand reglos am Fenster ihres Zimmers, die Stirn an die kühle Scheibe gelehnt. Draußen lag der Morgen still und blass, als hätte die Welt selbst den Atem angehalten. In ihrem Inneren aber tobte ein Sturm aus Angst, Wut und Resignation. Seit Tagen war sie eingesperrt, das Zimmer durfte sie nicht verlassen, jede Stunde dehnte sich endlos. Wenigstens hatte sie ihre beiden Bücher, ohne sie wäre sie wahnsinnig geworden.

Ihre Zofe hatte gerade das Zimmer verlassen. Vorsichtig hatte sie die Papilloten aus Louises Haar entfernt, die sie am Vorabend in die feuchten Strähnen eingedreht hatte. Um später den Schleier an ihrem Kopf zu befestigen, hatte das Mädchen ihr Haar gescheitelt und an den Seiten zu weichen, leicht gewellten Locken frisiert, die ihr Gesicht umschmeichelten. Am Hinterkopf hatte sie einen straffen Knoten zusammengesteckt und sie anschließend bewundernd angeschaut. „Fräulein Louise, Sie werden die schönste Braut weit und breit sein.“ Da Louise weiterhin nur vor sich hingestarrt und nicht geantwortet hatte, war die Zofe leise aus dem Zimmer gegangen.

Louise betrachtete sich im Spiegel. Sie fand die Locken kindisch, zupfte leicht daran, und dachte mit einem Gefühl der Ohnmacht, dass alles ohne sie entschieden worden war. Die gleiche Ohnmacht die sie in den vergangenen Tagen gespürt hatte, als sie die Stimmen vor der Tür gehört hatte: das gedämpfte Murmeln der Hausdame, das entschlossene Auftreten ihres Vaters, das gedämpfte Schluchzen ihrer Mutter, an die Mahlzeiten, die ihr aufs Zimmer gebracht wurden, die sie manchmal unberührt hatte zurückschicken lassen. Nun wartete sie darauf, dass die Hausdame mit ihrer Mutter kommen würde, um ihr beim Ankleiden zu helfen; beim Anziehen eines Kleides, das sie nicht ausgesucht hatte, niemals ausgesucht hätte.