2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Glagoslav Distribution

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Russisch

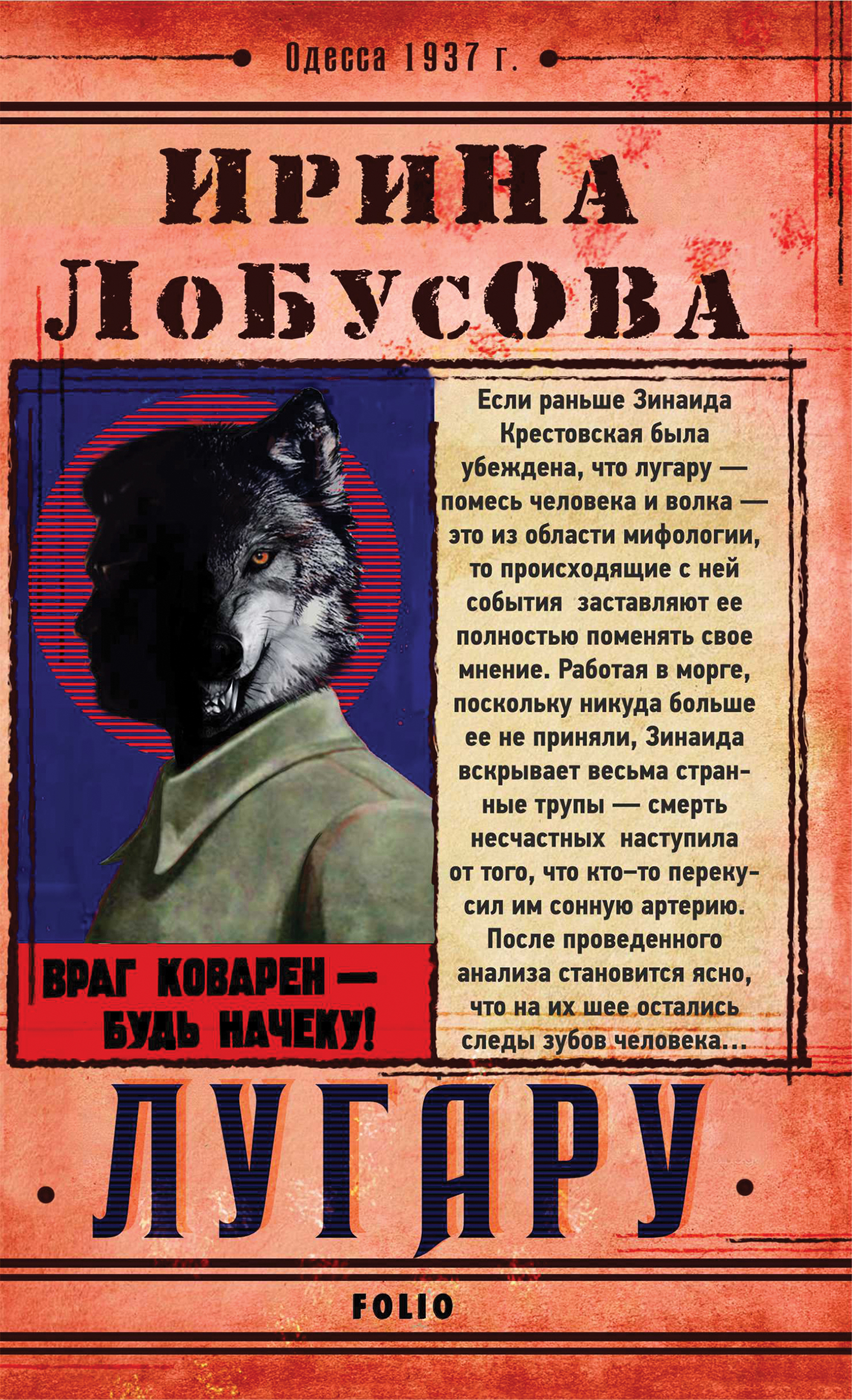

Если раньше Зинаида Крестовская была убеждена, что лугару — помесь человека и волка — это что-то из области мифологии, то происходящие с ней события заставляют ее полностью поменять свое мнение. Работая в морге, поскольку никуда больше ее не приняли, Зинаида вскрывает весьма странные трупы — смерть несчастных наступила от того, что кто−то перекусил им сонную артерию. После проведенного анализа становится ясно, что на их шее остались следы зубов человека…

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 355

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Лугару

Ирина Лобусова

Folio

Лугару

Автор: Ирина Лобусова

Copyright © Folio Publishing, Ukraine

ISBN: 978-966-03-8488-0

Содержание

Аннотация

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Глава 10

Глава 11

Глава 12

Глава 13

Глава 14

Глава 15

Глава 16

Глава 17

Глава 18

Глава 19

Глава 20

Глава 21

Глава 22

Глава 23

Глава 24

Глава 25

Аннотация

Если раньше Зинаида Крестовская была убеждена, что лугару — помесь человека и волка — это что-то из области мифологии, то происходящие с ней события заставляют ее полностью поменять свое мнение. Работая в морге, поскольку никуда больше ее не приняли, Зинаида вскрывает весьма странные трупы — смерть несчастных наступила от того, что кто-то перекусил им сонную артерию. После проведенного анализа становится ясно, что на их шее остались следы зубов человека...

Глава 1

Одесса, шестой километр Овидиопольской дороги, конец мая 1937 года

Впереди показались крыши домов. Они выступали из-за деревьев в каком-то просто обжигающем, неприлично ярком, не нужном ему сейчас, свете луны, заливающем щедро окрестности растопленным серебром. Это серебро, как на фотопленке, проявляло очертания крыш — казалось, что они находятся совсем близко.

Там — поселок. Значит, осталось еще немного. Он закусил губу. Капли крови потекли по подбородку, обжигая остывшую кожу непривычным теплом, но он почти не чувствовал боли.

Что была эта боль по сравнению с окровавленными лоскутами его спины, с изувеченными руками и ногами? Там, давно, в прошлом, меньше месяца назад — дней, тянувшихся для него больше, чем десятки лет, боль была подобна слепящему раскаленному фонарю, терзающему его мозг невыносимыми, болезненными ожогами. Это было похоже на котлован, где его варили, и по ночам, впившись зубами во все, что он мог найти на каменном полу камеры, он даже плакал от боли, в темноте скрывая этот невыносимый позор. Смешно вспомнить! Тогда на его спине еще оставались клочки целой кожи, а на руках и ногах — целые, не сломанные, не обожженные пальцы, и с ногтями, под которые еще не засовывали раскаленные иголки, выворачивая наизнанку и ногти, и все, что оставалось еще живым...

Тогда он наивно думал, что это боль. Но потом она как-то трансформировалась, словно съежилась до объема его вселенной, исключительно его мира, в котором больше не было мест для других миров. И он... сжился с ней, стал с ней одним целым, приняв эти ослепительно яркие точки алых сполохов, все еще порой тревожащие нервные окончания его измученного тела...

Так было. До тех пор, пока до крыш домов поселка — людского жилья — не оставалось нескольких коротких шагов. Стоящих больше, чем годы обычных человеческих жизней. Теперь, разглядев его смутные очертания за сельской грунтовкой, в темноте, он вдруг воспрял духом от этой огромной, долго сдерживаемой боли, отбросил ее. Боль стала... его крыльями к свободе. Крыльями, позволяющими взлететь над всем, оставив под собой мир, в котором бетонные блоки стен с колючей проволокой, к которой был подведен ток высокого напряжения, оказались всего лишь бездной, трещиной в земной коре, уводящей вглубь, к самым потаенным глубинам боли и страха, о которых и понятия не имел Данте, описывая свой ад...

Мощный луч прожектора вдруг резко полоснул по земле, высветил полоску пожухлой травы у обочины грунтовой дороги и, увеличиваясь в размерах, как глаз хищника, принялся шарить вокруг, рыская в поисках добычи — окровавленного куска мяса, в котором никто больше не признал бы человека.

Прожектор в глухой ночи, вопреки осторожности, тщательно соблюдаемой под грифом государственной тайны, включенный на всю мощь, означал: что-то произошло... Ночью свет прожектора был запрещен — так же, как и собачий лай. Чтобы не тревожить жителей близлежащих сел, собак по ночам запирали в вольеры.

Но то, что прожектор включили, означало: руководство потеряло контроль, и это беда. Прожектор словно искал добычу, словно намеревался поглотить и заживо спалить своим оглушающим светом.

Это его искали. К счастью, он точно знал, что сирены были запрещены. Но и без них слепящий прожектор в ночной темноте, исполняющий безумный танец по почти открытому полю, внушал чувство такого ужаса, по сравнению с которым все остальное казалось детским лепетом.

Он бросился на землю, быстро скатился в придорожную канаву и так застыл, вдавившись лицом в жирную, чуть влажную землю. От нее шел сладковатый запах тления, словно там, под этой землей, разлагалась живая плоть. Он поневоле подумал, что там могло быть на самом деле — наверняка траншея: рытвина в этом месте означала только то, что здесь закапывали трупы. И закапывали плохо, чуть присыпая землей, оттого так сильно чувствовался сладковатый, приторный запах.

Странно, но он вдруг поймал себя на том, что этот запах, ужасающий в нормальных условиях, совсем не внушает ему отвращения. Ноздри его сладко затрепетали, стараясь уловить малейшие оттенки, мельчайшие нюансы этого запаха. А из груди вдруг вырвался какой-то странный всхлип, напоминающий то ли рычание, то ли стон.

Он лежал и вдыхал этот аромат почти разрытой могилы, а прожектор все бился и бился по земле, словно пытаясь преодолеть пределы возможного, расширить свои границы. Когда он понял, что прожектор не достает до траншеи, он едва сдержал крик. Спасен!

Несколько сантиметров темноты означали спасение. И, все еще прижимаясь лицом к земле, он медленно пополз вперед, стараясь достичь грунтовой дороги, куда точно не попадал свет прожектора.

И вдруг свет исчез. Руководство пришло в себя и вырубило панику. Это означало, что его собирались искать по-другому. Он ни секунды не сомневался в том, что за ним будет погоня. Он знал это в тот самый момент, когда сквозь обрушившийся прямо на него тоннель подкопа, с трудом, можно сказать, чудом выбрался в поле. Буквально вывалился, оставляя в земле кровавые следы, задыхаясь от неистовой жажды свободы, смешанной с таким мощным отчаянием, что за его плечами словно крыльями распускались новые, невозможные жизни, заставляя дышать снова и снова и бежать снова и снова.

Прожектор, погаснув в этой долгой ночи, означал шанс, за который стоило отдать всю свою кожу. Кое-как поднявшись на ноги, он как мог быстро за-шкандыбал по рытвинам и колдобинам, больно ударяясь об острые камни земли распухшими ногами.

Но что это? Он вдруг увидел, как крыши домов села стали расплываться, дрожать и словно двоиться, покрываясь какой-то прозрачной дымкой. Что-то происходило с его глазами: он потерял остроту зрения, и очертания предметов теперь казались размытыми, словно их затопили мутной водой.

Он поднял руку к глазам, пытаясь протереть их... И вдруг так и застыл, с рукой, вытянутой на весу. Его кожа стала мертвенно-бледной, он это четко увидел.

В серебристом свете луны это выглядело ужасающе. Его рука словно была вымазана алебастровой краской такого жуткого оттенка, который не решились бы использовать нигде, даже в захудалой больнице. Этот белый цвет вдруг внушил ему такой ужас, что он, не помня себя, принялся бить и щипать свою руку, пытаясь вызвать прилив крови к коже.

Но это не помогло. Его кожа почти потеряла чувствительность — он совсем не чувствовал боли от этих ударов и щипков. А цвет ее не только не покраснел, наоборот — приобретал все более белые оттенки, чем-то похожие на синеватые переливы льда...

Его стало знобить. Он почувствовал страшный холод, несмотря на то что начиналось лето и жара уже стояла и по ночам. Тело его стала колотить не поддающаяся контролю дрожь, постепенно переходящая в лихорадку. Он почувствовал, что у него резко повышается температура тела. Его словно окунули в кипяток, и жар заполнял каждую клетку, каждый сантиметр его тела.

Впереди показались деревья — он скорей почувствовал, чем увидел их появление. Вытянул руки вперед, и вскоре уперся пальцами в шероховатый ствол. Деревья означали, что он вошел в деревню. Прислонился лицом к прохладной коре, пытаясь унять жар. Но это было невозможно.

Странное это было село! Здесь не слышалось ни единого звука, не было даже лая собак. Словно все жители резко попрятались в дома, толстыми ставнями и дверями отгородившись от остального мира, боясь встретиться с царящим вокруг злом.

А может, так оно и было на самом деле. Люди прятались, зная, что находится за бетонным забором с колючей проволокой под высоким напряжением, вдруг выросшим посреди лесопосадки и полей. И этот бетонный прямоугольник внушал им такой ужас, что они приучили даже местных собак не лаять по ночам.

А между тем в селе их было полно. Он отчетливо чувствовал запах этих злых псов, слышал их встревоженное дыхание за стенами будок. Странные собаки... Странное село...

Он отошел от дерева, сделал несколько шагов вперед, и вдруг неожиданная, жуткая, непередаваемая головная боль скрутила его с такой силой, что он едва не потерял сознание. И тут он перепугался не на шутку: эта головная боль была настолько мучительной, что впереди он уже увидел слепящие вспышки ярких взрывов, которые случались, когда его мозг реагировал на непривычное ощущение.

Он сжал руками виски, но это было бесполезно. Боль усиливалась, с каждой секундой, с каждым мгновением, и он уже ничего не мог с этим поделать.

Вдруг он стал испытывать сильную жажду. Язык его распух, весь рот словно горел огнем. Он пошел вперед и почти сразу уперся в деревянный забор дома на отшибе. Там он увидел, что за забором стояла бочка, полная дождевой воды.

Дальше он так и не понял, как это произошло и откуда в его изувеченных пальцах появилась такая сила. Он просто прикоснулся к дощатому забору и легко выломал несколько досок сразу, буквально вынул их из деревянной опоры — как спички из спичечной коробки. Затем ступил в образовавшееся отверстие.

Из собачьей будки, которую он сначала не заметил, вынырнул пес. Он был не привязан. Огромный злобный монстр размером с теленка, с оскаленными клыками, с которых капала слюна, издал глухой рык и замер в прыжке, чтобы броситься на него и вцепиться в горло... Но вдруг...

Он обернулся и встретился взглядом с безумными глазами собаки. И вместо прыжка та вдруг испуганно, трусливо присела на задние лапы, опустила голову, заскулила... Все это выглядело так, словно он огрел ее бревном. Затем, все так же тихонько скуля, собака стала пятиться назад и наконец спряталась в своей будке.

Но ему некогда было думать о странном поведении собаки. Он опустил голову в бочку с водой и принялся пить — жадно, захлебываясь, давясь, чуть ли не утопая... Но чем больше он пил, тем мучительней становилась жажда, и он никак не мог ее утолить.

Дыхание его стало затрудненным и хриплым. На теле выступила испарина. К головной боли добавилась боль в руках и ногах.

Его конечности стали распухать на глазах, и он вдруг увидел, что они увеличиваются в размерах. Пальцы на ногах искривились до такой степени, что врезались в старые стоптанные ботинки. Он сбросил их и сразу же почувствовал облегчение. Прохладная земля приятно холодила босую кожу распухших стоп.

Внезапно, непонятно почему, он стал испытывать страх. Ему стало казаться, что за ним следят сразу со всех сторон. Двор убогого сельского домишки показался ему замкнутым пространством, из которого любой ценой нужно было вырваться, бежать. Удержать его здесь не могла даже бочка с водой.

Он заметался по двору и вдруг согнулся пополам. Желудок скрутило с такой силой, что его буквально вывернуло. С ужасом он обнаружил, что во время рвоты вместе с водой, которую он только успел выпить, вышла какая-то густая слизь.

Грудную клетку стало жечь, словно ее прижигали огнем. Из его горла вырвалось какое-то гортанное бормотание, и с ужасом он понял, что если бы кто-то посторонний услышал сейчас его речь, то не смог бы разобрать ни слова.

Снова, заметавшись по двору, он буквально выпрыгнул на дорогу в отверстие в заборе, буквально отталкиваясь от земли руками и ногами.

На дороге были острые камни — но, ступая по ним, он совершенно не ощущал боли.

Под ярким светом луны дорога казалась белым полотном. Запрокинув голову вверх, к небу, он вдруг залюбовался луной, которая прямо на его глазах стала менять оттенок с желтовато-лимонного на багрово-красный — и так до тех пор, пока в его глазах не заплясал сочный, кроваво-алый цвет...

Красная луна... Не отрывая глаз, он все смотрел и смотрел на алый диск, стараясь запечатлеть в памяти мельчайшие детали этого невиданного зрелища.

Щелчки затворов — звук, который он не смог бы спутать ни с чем, — вдруг вырвали его из этого оцепенения.

— Стоять! Руки за голову! — Голос, зычно прозвучавший в темноте, показался ему комариным писком.

А между тем он был окружен. Он видел вооруженных винтовками солдат в форме НКВД, которые старались зайти к нему с тыла. Так вот почему выключили прожектор! Руководство приняло хитрое решение. Они знали, что он пойдет к поселку — больше здесь некуда было идти. И вместо того, чтобы привлекать внимание ярким светом, решили устроить засаду. Мудро, ничего не скажешь! Он даже усмехнулся мысли: против кого теперь обернулась эта хитрость? Против него? Или против них?

— Стоять на месте! Стрелять буду! — взвизгнул стоящий впереди солдатик, целясь в него из винтовки, когда он сделал несколько шагов. И, несмотря на оружие, солдатик почему-то стал пятиться.

Он вдруг почувствовал острый, пряный, самый искусительный запах людского страха! Это пьянящее ощущение ударило ему в голову, как молодое вино. Теперь они поменялись местами!

Теперь уже не он дрожащий, трясущийся ошметок жалкого человеческого мяса, который теряет последние капли достоинства под прицелами ружей! Теперь они боятся его, и так отчетливо, так сладостно он чувствует этот присутствующий в воздухе пьянящий страх!

Лицо солдатика показалось ему ослепительно-красным. Запрокинув голову вверх, к луне, он засмеялся. Стоящие по кругу преследователи вдруг побросали винтовки и бросились врассыпную. Он медленно пошел вперед, не сводя глаз с лица солдатика.

Тот вдруг тоже отбросил винтовку и неожиданно стал креститься — быстро, с размахом, всей пятерней... С его дрожащих губ стекала вязкая струйка слюны, а на форменных брюках стало расплываться большое темное пятно...

Последнее, что он видел перед тем, как все заполнил диск раскаленной красной луны, были глаза солдатика с расширенными до предела зрачками, неподвижно уставившиеся куда-то ему за спину. Затем луна приблизилась вплотную, и стало красным абсолютно все...

Одесса, Лузановка, Одесса, начало июня 1937 года

Забор был сломан не просто так. Вот уже несколько поколений обитателей детского лагеря упорно проделывали брешь в каменной кладке с деревянной калиткой, расшатывая ее и сбивая камень. В результате образовалось довольно приличное отверстие вровень с землей.

Взрослый человек пролез бы в него с трудом. А вот подросток — с легкостью. Впрочем, именно на подростков, трудных обитателей лагеря в Лузановке, и была рассчитана древняя выщерблина — еще одна достопримечательность лагеря для трудных детей.

Трое мальчишек лет десяти с легкостью протиснулись в лаз и вскоре оказались за пределами лагеря, прекрасно ориентируясь в темноте. Близость моря наполняла воздух прохладой. Было далеко за полночь, и окрестности лузановского парка заполняла густая, сочная темнота, не нарушаемая ничем, даже редкими тусклыми огоньками в окнах жилых домов.

Лузановка была удивительно красивым местом! И хоть старые одесситы, упорно не замечая красот природы, по-прежнему именовали ее селом, все равно этот райский уголок природы достоин был самых восторженных взглядов.

Это было бывшее имение семьи Лузановых. В 1819 году император Александр I пожаловал эти земли генерал-майору от инфантерии Фоме Лузанову, который основал там имение и село. Так весь микрорайон и получил это название — Лузановка. Это была северная граница дореволюционной Одессы, однако сохранились старые карты, на которых эта местность не входила в черту города.

В 1924 году на окраине Лузановки был основан «Солнечный лагерь» для беспризорников. Это было нечто вроде приюта для детей, которых забирали с улицы. Он пользовался дурной славой — возможно, потому, что беспризорники, познавшие сомнительную сладость криминальной свободы, с трудом поддавались дисциплине и хоть какому-то воспитанию.

Они давно уже не были детьми, эти обитатели улиц времен гражданской войны, видевшие на своем коротком веку то, что не доводилось видеть и многим взрослым. Они не хотели учиться грамоте, они хотели учиться воровать. Поэтому воспитателями в лагере и работали бывшие военные, больше похожие на тюремных надзирателей, чем на педагогов. И порядки там были соответствующие.

В 1930-е годы лагерь в Лузановке преобразовали в санаторий «Украинский Артек». Контингент расширился — теперь в нем отдыхали и дети из приличных семей рангом пониже, получившие путевки в лагерь за отличную учебу и примерное поведение.

Но у старожилов Лузановки лагерь по-прежнему пользовался дурной славой. Была в нем какая-то особая атмосфера, развращающее действующая на детские умы. А потому часто случалось, что курить и пить алкоголь дети начинали именно в этом лагере. А еще многие обитатели по ночам отправлялись на поиски приключений — с помощью тайных лазеек, так удачно оставленных в заборе их авантюрными предшественниками.

И не любоваться красотами ночного моря лезли в лесополосу рядом с пляжем трое мальчишек, сбежавших из лагеря. Карманы одного оттопыривала стеклянная бутылка из-под кефира — туда было налито домашнее вино. А в карманах другого был табак, выпотрошенный из окурков, и папиросная бумага для самокруток.

Двое из них были старожилами — нагловатые, бойкие, они явно отправлялись в ночное странствие из лагеря не в первый раз. Третий же, щуплый конопатый мальчишка с почти белыми, выгоревшими на солнце волосами, нарушал правила лагеря впервые, от чего сильно нервничал и даже трусил по-настоящему, это было отчетливо видно.

Однако именно он упросил мальчишек взять его с собой ночью. И в доказательство серьезности своих намерений раздобыл бутылку вина, после чего был незамедлительно принят в компанию. Вино он украл у одного из вожатых, подсмотрев, что тот принес его к себе в комнату. В окрестностях были хорошие виноградники, и местные жители охотно продавали домашнее вино, пользовавшееся большим спросом, — из-за вкуса и дешевизны.

Мальчишки все вместе рванули прочь от забора лагеря, немного пропетляли в посадке и наконец оказались на берегу. В отдалении виднелись разбитые рыбачьи лодки. Именно туда они и пошли, уже устав, тяжело ступая по песку и стараясь не сильно отдаляться друг от друга.

Море было удивительно тихим. Похожее в темноте на черные чернила, оно напоминало о себе только удивительным запахом с примесью соли да редким красным среди черноты огоньком вдали — это виднелся знаменитый одесский маяк.

Пацаны присели на лодки, отхлебнули по очереди из бутылки. Принялись набивать самокрутки, делая это неумело — часть табака просыпалась на песок.

— А если вдруг... А пройдет кто? — Щуплому мальчишке даже глоток вина не придал храбрости, и он страшно трусил, поглядывая на невозмутимые лица своих товарищей.

— Да не дрейфь, халамидник!.. — хмыкнул старший. — Шо шкворчишь, как кура на вошь? Развел тут холоймес! Да засунь те шкварки до ушей на свою беременную голову и держи фасон! Тю! Тряпка ты фильдеперсовая, шлимазл подшкваренный... — Было видно, что он вовсю старается походить на взрослого биндюжника.

Вскоре самокрутки были розданы. Мальчишки затянулись. Щуплый сразу же страшно закашлялся и уронил самокрутку на песок. Двое других разразились хохотом.

— Ой, картина маслом! Ушастый фраер на шухере! Лопни мои глаза, шоб я до конца жизни такие видел! — смеялся старший.

— Та засохни, шкрябалка ты протухшая! — внезапно прервал смех второй. — Шо, за уши мозга закипела, сам забыл, где такой был?

Резкий скрип заставил замолчать всех троих. Они замерли, прислушиваясь.

— Да нету здеся ни об кого, — неуверенно хмыкнул старший, — окромя халамидников...

— Та не скажи! — нервно отозвался второй. — А может, и не одни мы здеся! Ты легенду о человеке-свинье слышал?

— Шо? — Щуплый мальчонка просто на глазах задрожал. — А оно это как?

— Человек-свинья. Чудище, которое ходит по окраинам Одессы. После полуночи выходит, — коротко бросил старший. — Так... Стоп... Ты шо, за че-ловека-свинью не слышал? — не поверил он.

— Нет... — побледнел щуплый.

— Та, может, и нету его, — хмыкнул еще один беглец. — Люди, может, языком мелют, брешут. А может, и есть. Я вот за то уже как за пару дней такое заслышал.

— Люди просто так говорить не будут, — убежденно произнес мальчишка, который и заговорил о че-ловеке-свинье, напряженно вглядываясь в темноту.

Прошло минут пять. Все было тихо.

— Скупнуться бы! Кто со мной? — вдруг снова заговорил старший.

— Ни за жисть не пойду! — помотал головой второй. — Тут за днищем лодки можно схорониться, а как до пляжу пойдешь, оно тебя и схватит! Свиньи — они знаешь, как плавают?

— Свиньи плавают?! — вытаращился на него старший и вдруг, явно подражая взрослому, заржал, очевидно, представляя себе большую свинью, уверенно плывущую в водах Черного моря.

— Тю, бовдур! — обиделся второй. — Конечно плавают! Только кто им даст?

Слушая перепалку, щуплый мальчонка сидел ни жив ни мертв. Ему явно было не до смеха.

— Та расскажи, шо заслышал, — старший резко оборвал смех. — Бо народ такое говорит... Шо за шухер на постном масле? Человек-свинья — откуда оно взялось?

— А я знаю? — загадочно пожал плечами приятель. — Я его за штаны держал, шоб подглядеть, докуда оно вылазит? Люди говорят, та и я говорю.

— Ну, рассказывай вже! — нетерпеливо скомандовал старший и, сделав большой глоток вина, заерзал на неудобном, жестком боку старой лодки, приготовившись слушать.

— Чудище это... Ну, чудовище, которое ходит по окраинам, — поправился мальчишка, — хрен знает, откуда оно взялось! Но все, кто видел его, либо сошли с ума, либо попали к нему на зубы...

— А кто ж тебе рассказал-то? — хмыкнул старший.

— Та не перетыкивай меня, шлемазл! — вдруг рассердился автор страшного рассказа. — А то за чудище вообще говорить не буду!.. — Помолчав, он продолжил. — Так вот, оно ходит по окраинам Одессы, а выходит в полночь. И ест людей. Чудище высокого роста, ходит в плаще, даже летом, в широкополой шляпе. А главное...

— Что главное? — пискнул щуплый мальчишка.

— Главное — оно имеет свиное рыло, из которого торчат острые клыки! Понял? А кто встретит этого свино-человека, тот должен отдать ему не только душу, но и тело, бо это свиное отродье питается только человечиной. И предпочитает маленьких детей!

— Ага, конопатых! — снова засмеялся старший.

— Шо ты ржешь, как конь? — возмутился рассказчик. — Знаешь, за сколько людей оно вже поело? — И, вдруг заговорщически понизив голос, произнес страшным голосом, оглядываясь по сторонам, в темноту: — Мой дядька его видел... В Татарке, в селе этом, что по дороге к Овидиополю. А дядька мой работает в НКВД!

— Шо ж не пристрелил? — посерьезнел старший.

— Стрелял, — кивнул мальчишка. — Так пули его не берут! Дьявольское отродье! Дядька сказал: отродясь не было такого страху.

— А сюда оно не придет? — после долгой паузы прошептал щуплый.

— А кто знает? — ответил рассказчик. — Чудище, сказали, ходит по окраинам. А Лузановка — окраина Одессы, между прочим!

— Так, ну всё! — прикрикнул старший. — Достали уже! Мы сюда шо, за хрень всякую слушать прилезли? Нету никакого монстра! Поняли? Нету! А дядька твой пьяным был — напился да придумал, шоб не погнали из органов!

— Сам ты напился! — Мальчишка возмущенно вскинулся, сжав кулаки. — Да ты...

Резкий, утробный вой вдруг прорезал темноту и плавно перешел в глухой рык, еще долго стелющийся над морем, затихая.

— Мама... — побледнел старший. Щуплый мальчишка вдруг заплакал. Рык повторился, раздался с новой силой. Теперь он звучал все ближе и ближе. Путаясь в штанах, сбивая друг друга с ног, сорвавшись с места, мальчишки изо всех сил рванули в темноту...

Глава 2

Ночное дежурство началось непривычно рано — около шести вечера, когда, заступив на несколько часов раньше срока, Зинаида Крестовская переступила порог своего рабочего кабинета.

Честно сказать, называть это место рабочим кабинетом было преувеличением. Небольшая клетушка в так называемом «предбаннике», нечто вроде ординаторской. Узкая комната с тремя рабочими столами для врачей и крошечным окном, выходящим прямиком на бетонный забор.

Сюда не допускались санитары — у них было свое, отдельное помещение. Кроме столов здесь находилась узкая больничная кушетка, на которой можно было прилечь во время ночного дежурства.

Ширмой была огорожена тумбочка с примусом, на котором можно было подогреть чайник или что-нибудь приготовить. Немудреная посуда — сковородка, две кастрюли разного размера, тарелки с вилками — хранилась в тумбочке.

Штатных патологоанатомов было трое. Главный — Борис Рафаилович Кац, который практически заведовал всем моргом, Зина и еще один врач, который настолько редко появлялся на своем рабочем месте, что стол его сиял девственной чистотой.

Впрочем, все — и она, и Кац, и санитары — знали, что он усилено ищет работу, каждый день бегает по всем больницам города в надежде сменить страшный и отвратительный морг на более положительное и престижное место. Проработав всего три месяца, молодой врач не выдержал нагрузки — не столько физической, сколько психологической, и попросту сломался, что происходило сплошь и рядом. И пока степень его деградации не стала зашкаливать до черного цинизма или физического разложения в виде хронического алкоголизма, чем страдали в большинстве своем и врачи, и санитары, он решил сбежать с корабля, который довольно уверенно держался на плаву. Как шутил Кац, пациенты приходят и уходят, а морг будет всегда.

Потому молодой врач мог считать себя чем-то вроде хорька, а вовсе не крысой, бегущей с тонущего корабля. Хотя по мнению Зины, больше он напоминал обычную дрессированную обезьянку, которой вполне подходило бы выступать в цирке.

Что касается ее самой, то с первых же месяцев пребывания на этой работе она заразилась крайней степенью черного цинизма, искренне сдружилась с Кацем, чувствуя в нем родственную душу отщепенца — такого же, как она, — и стала чувствовать себя настолько комфортно, что порой побаивалась саму себя.

Ее «пациенты» были абсолютно безобидны и совершенно согласны со всем. У них больше не было ни любовных драм, ни политических проблем, ни денежных трудностей, ни противоречий с обществом, ни алчности, ни обид, ни тщеславия... Да ничего у них не было! Но, тем не менее, они умели говорить. В своем ледяном молчании они говорили четко и по существу дела, рассказывая, что именно с ними произошло, открывая такие детали, в которых никому и никогда не признались бы при жизни.

А самое главное, они ничего от нее не хотели — ни денег, ни внимания, ни работы на заморскую разведку... Ничего, кроме самой суровой откровенности в свете белых ламп, где без масок и без шелухи представала вся правда о жестокой жизни — в точности такой, как она была.

Поэтому, сразу почувствовав себя комфортно и спокойно, Зина очень быстро стала правой рукой Каца и во многом разгрузила тяжелую работу переполненного морга, над реформированием отделов которого городское начальство работало каждый год.

Но если бы кто-нибудь ее спросил, что она считает самым отвратительным, невыносимая и психологически тяжелым в работе, Зина, не задумываясь, сказала бы только одно: заполнение бумажек — срочных формуляров и сводок, бесконечное количество бумажной документации... Ворох бумаг... Если сбросить их из самолета, думала Зина, они покрыли бы с верхом весь невысокий морг...

Советская власть отличалась страшным бюрократизмом. На каждое действие требовалась заполненная форменная бумажка с печатью и подписями. Причем бумажки эти следовало заполнять правильно, иначе могло влететь всем.

Иногда бывали такие дни, когда Зина с легкостью проводила 2—3 вскрытия, что отнимало у нее 1,5—2 часа в целом. Зато весь остаток дня, все шесть, а то и семь часов она тратила на заполнение бумажек, которые писала за всех сразу.

Вдруг оказалось, что с заполнением официальных бумажек Зина справляется лучше всех. Она была грамотна, у нее был хороший почерк, за ее плечами была служба в детской поликлинике, где требовалось заполнять карточки. А потому постепенно бумажный поток перекочевал полностью в руки Крестовской, став ее не проходящей головной болью, которая иногда так сильно действовала на нервы, что Зина бежала на вскрытие, чтобы в сугубо медицинских действиях найти отдушину.

И вот в этот день она пришла на службу раньше, чтобы снова засесть за рабочий стол, который в бумажном море напоминал затонувший корабль под бесконечным количеством справок, документов, формуляров, завалившим даже верхушку настольной лампы! И все эти бумажки нужно было заполнить срочно, желательно — до утра. Тут требовались усидчивость, терпение и внимательность — качества, которые и так необходимы хорошему врачу, но в бюрократической бумажной системе советского государства были доведены до абсолютного абсурда.

В первые месяцы, когда выяснилось, что с бумажками Зина справляется хорошо, она попыталась подключить к этой нелепой работе главного патологоанатома и своего шефа — Бориса Рафаиловича Каца. Но очень скоро поняла, что из этой затеи ничего не выйдет. А потому просто махнула рукой.

В молодости он был блестящим хирургом и гордостью выпуска медицинского института. Его ждало блестящее будущее в любой из городских больниц.

Очень скоро Кац получил назначение в кардиологическую больницу — одну из лучших городских клиник города. Он проводил сложнейшие операции на сердце. Долгие годы опыта и практики сыграли свою роль — слава хирурга Каца загремела по всей Одессе. Несколько раз Бориса даже возили в Киев, где он оперировал заболевших членов руководства УССР.

Благодаря своему таланту и успешности операций он избегал «чисток», в которые время от времени попадал из-за своей национальности. Кроме того, не лишними оказывались и документы о его «пролетарском» происхождении, которые ему сфабриковал один из благодарных высокопоставленных пациентов, спасенных Кацем.

Так шло до поры до времени — до того момента, пока к его дому не подъехал черный автомобиль, куда ровно в три часа ночи, прямо в полосатой пижаме, знаменитый хирург и был усажен.

Известие о том, что Кац арестован, повергло одних в ужас, а другим подарило несказанную радость. Как стало известно впоследствии, причиной ареста стал элементарный донос, написанный кем-то из коллег. Каца продержали в застенках полгода.

За эти полгода жена его, русская по национальности, родом из села в Одесской области, в городском управлении НКВД написала отказ от супруга и по-дала на развод. Стала любовницей высокопоставленного НКВДиста, с его помощью переписала на себя квартиру бывшего мужа и заявила, что все золото, подаренное супругом, забрали при обыске. Впрочем, это не мешало ей красоваться в самых модных ресторанах на Дерибасовской в бриллиантовом гарнитуре, который — и все это знали! — был презентован ей бывшим супругом.

Так бесславно и страшно канул бы в Лету знаменитый одесский хирург, — к несчастью своему, еврей, в документах которого уже появилась — пока карандашом — буква «Р», что означало «расстрел», если б в дело не вмешался все тот же один из его высокопоставленных киевских пациентов.

Узнав, что произошло, он нажал на серьезные кнопки. Настолько серьезные, что из дела Каца стерли карандашную букву «Р», а самого его выпустили из тюрьмы. Как был — в полосатой пижаме и в тапочках на босу ногу — в феврале.

В квартире Бориса Рафаиловича проживала бывшая супруга со своим любовником, и его не пустили даже на порог. Через закрытую дверь бывшая любимая женщина крикнула, что выбросила на помойку все его вещи, и чтобы он навсегда забыл этот адрес. Кац был интеллигентом во многих поколениях и не умел сражаться, а тем более вступать в дискуссию с уроженкой села.

Кровавыми буквами в памяти Бориса Рафаиловича всплыли предостережения его матери, умолявшей не жениться на этой гойке. «Холоймес не в том, шо она гойка, — воздев руки горе, вещала мадам Кац, — а в том, шо она село! У нее тухес вместо усех внутренних органов! Село — это ж диагноз, оно всегда проявляется в поступках!» Но тогда молодой и влюбленный Боря не послушал мать.

Впрочем, что было — то прошло. Каца приютил его друг по университету — очень хороший человек, и, между прочим, этнический украинец по национальности. Он буквально вернул Бориса к жизни и даже выхлопотал для него работу.

Но работа эта была весьма своеобразной. После ареста Кац больше не мог претендовать на работу в больнице. Это было абсолютно невозможно, никакой главрач не стал бы так рисковать. Оставалось только одно место, где он мог устроиться по своей медицинской специальности, — морг. Кац переквалифицировался в патологоанатомы настолько блестяще, что вскоре стал главным специалистом. Его талант, направленный в другое русло, дал такие же блестящие плоды. Не было ни одного сложного случая, с которым бы Кац не справился. Он даже в чем-то полюбил свою новую работу. Но не до конца.

С каждым годом осознание того, что блестящий хирург, спасавший людские жизни, режет трупы в городском морге, давило на него все страшней и страшней. Кац стал пить. Все чаще и чаще он запирался в своем кабинете — кроме клетушки-ординаторской, ему был положен еще один кабинет. И выходил оттуда далеко за полночь с красными глазами, трясущимися руками, распространяя вокруг себя запах дорогого коньяка.

Зинаида сильно переживала за своего шефа, а впоследствии — друга. Несмотря на наносной профессиональный цинизм, Кац был хорошим человеком — добрым, мягким, с открытой душой. Он был интересным собеседником, его умные выводы Зинаида часто вспоминала в самых разных ситуациях своей жизни. И ей было печально наблюдать гложущую его боль.

Кац никогда не напивался пьяным, такого она не видела ни разу. Но от постоянного употребления алкоголя у него появилось дрожание в руках и случались перебои с памятью. Рассеянное внимание еще не мешало в его работе, так как слишком большой опыт часто делал выводы за него. Но вот для заполнения документов это было совершенно невозможно, ведь стоило ошибиться в одной цифре или букве, и всех могли бы ждать очень серьезные неприятности.

И Зинаида полностью освободила шефа от такой обязанности, с болью в сердце понимая, что алкоголь для него — единственная отдушина, позволяющая не сойти с ума. Страшная, но необходимая анестезия, помогающая переносить реальность...

Крестовская успешно расправлялась с очередной стопкой формуляров, как в кабинет вошел ее шеф. На удивление, он был абсолютно трезв, несмотря на вечерний час.

— Всё пишем? Лучше б уж роман написала, — улыбнулся он.

— Ага, роман! — засмеялась Зина. — Тут у нас такой роман — любой сочинитель закачается! Шли бы вы домой, Борис Рафаилович. Вы же со вчерашнего утра тут. Вечер обещает быть спокойным. Справлюсь и без вас как-нибудь.

— Вот с этим я к тебе и пришел, — лукаво улыбнулся Кац. — Хочу кое-что на тебя сбросить. Вернее, кое-кого... Или теперь все же — кое-что... Кто заявится буквально через час.

— И кого же? — Зинаида обернулась к шефу.

— Красотку Аду!

— Борис Рафаилович! — нахмурилась Крестовская. — Вы...

— Не пил, не пил! — засмеялся Кац, замахав руками, как ветряная мельница. Он присел на угол стоящего напротив стола. — Посчастливилось вам, мадам Крестовская.

— Мадемуазель, — машинально поправила Зинаида и прикусила губу, вдруг вспомнив, что к разведенным женщинам действительно принято обращаться «мадам».

— Не цепляйтесь к словам, товарищ! — засмеялся Кац. — Так вот... О чем это я... Ах да! О красотке Аде. Выпал тебе сегодня счастливый случай. Доведется познакомиться с представителем самого знаменитого семейства в Одессе — семейства Барг!

— Барг? Никогда не слышала о таких, — удивилась Зинаида.

— Ну как же! Семейство самых знаменитых одесских ювелиров. В свое время один из них подделал знаменитые подвески Фаберже.

— Яйцо Фаберже, — снова машинально поправила Зинаида.

— Про яйцо Фаберже все и так знают, — махнул рукой доктор. — А я говорю про знаменитые бриллиантовые подвески, которые были проданы в Париже, причем так, что обнаружить подделку смогли только через пять лет после продажи, настолько искусно была сделана стеклянная копия. И что у тебя за манера цепляться к словам! — вдруг очнулся он.

— Подвески! — не отвечая на вопрос, хмыкнула Крестовская. — Прямо «Три мушкетера»! Никогда не слышала про такое.

— Темная советская девица! Что с тебя взять... — комично развел руками Кац. — А между тем это дело ох как гремело по всей империи! Такая реклама была ювелирному дому Баргов!

— И что было этому рекламщику?

— Ну как что — царская каторга на острове Сахалин. Впрочем, жилось ему там неплохо. Ювелира в своем доме поселил сам начальник тюрьмы, а Барг за это переплавлял золотые изделия и заново огранял камни, отобранные у заключенных и полученные в результате контрабанды, чем тайком промышлял этот самый тюремный начальник. Ведь хороший ювелир всегда в цене. Так что на Сахалине Барг питался исключительно белыми булками и красной икрой!

— Ничего себе каторга! Тоже хочу на такую! — улыбнулась Зинаида.

— Отбыв срок, представитель семейства вернулся в Одессу, к своим многочисленным сыновьям, — продолжал доктор.

— Понятно. И чем занимаются эти Барги сейчас?

— Ну, ювелирное дело они не оставили. Но разные представители семьи Барг и занимаются разным. Среди них есть красный командир времен гражданской войны, есть те, кто уехал в Париж, в Канаду. Есть учителя, циркачи. А сегодня к тебе придет самый младший представитель семейства, Виктор Барг. Он не нарушил семейной традиции и работает ювелиром на ювелирном заводе. А придет он затем, чтобы мы взяли на одну ночь в холодильник красотку Аду — между прочим, его двоюродную тетю. Она двоюродная сестра его матери.

— А вот с этого момента поподробнее, — заинтересовалась Зинаида.

Впрочем, ничего нового в этом не было. Тайком от всех властей можно было взять тело на сохранение в холодильник — конечно, за солидную плату. Было очень тяжело держать тело умершего человека дома, пока шла подготовка к похоронам. Особенно тяжело — в жару. Официально это было запрещено. Но по знакомству или за деньги можно было нарушить правило.

В услуге этой не было ничего страшного — наоборот, она была полезна, если в доме умершего были маленькие дети. И Зинаида всегда недоумевала, почему с такой глупостью создано запретное правило. А потому всегда шла навстречу. В этом была и обратная сторона — получалось хорошо зарабатывать.

— Причина смерти, возраст? Свидетельство о смерти есть? — деловито задавала привычные вопросы она.

— Есть. Коронарный тромбоз. Возраст 65 лет.

— Ей бы еще жить и жить, — вздохнула Зинаида. — А почему красотка Ада?

— Ах, в молодости я был в нее безумно влюблен! — воскликнул Кац. — Для меня она была самой красивой девушкой на свете. Барги мои друзья. Мы дружили с самого детства. Сейчас в Одессе остались только два брата — Леонид и Аркадий. Мать Виктора была дочерью Леонида. А красотка Ада — дочь Аркадия. Таким образом, какая-то там тетя. Я путаюсь в их родстве. Мои родители дружили с обоими братьями. Ада... Ах, Ада... Она славилась своей красотой. Она была на пять лет меня старше, а потому не воспринимала всерьез, считала щенком. Боже, как я страдал! — вздохнул искренне Кац. — Я три раза делал ей предложение. И три раза она отвечала отказом. Красотка Ада... Она вышла замуж за офицера, потом его убили. Ада вышла во второй раз — за нэпмана. Тот повесился, оставив ее с кучей долгов. Потом Ада связалась с артистом оперетты, он стал ее третьим мужем. Но он бросил ее, сбежав с молоденькой девчонкой. В общем, трижды Ада была замужем, и всегда несчастливо. Детей у нее не было. Как и у меня, — тут Кац снова вздохнул. — И я вот думаю, как по-глупому мы оба потратили свою жизнь. Может, мы как раз и были предназначены друг другу... Судьба... И вот теперь она умерла, — Борис Рафаилович печально закончил свой рассказ.

— Мне очень жаль, — Зинаида потупила глаза.

— Поэтому я и бегу, — очнулся доктор. — Не хочу видеть ее труп. Ведь надо осмотреть, нет ли разложения... Ну, ты знаешь. Я хочу сохранить в своей памяти красивую, стройную, юную Аду — в алом платье, с развевающимися на ветру черными волосами, безумно прекрасную, веселую и радующуюся жизни, когда она думала, что все у нее впереди...

— Вы прямо поэт! — улыбнулась Крестовская.

— Приходится, — вздохнул Кац. — В общем, примешь нашего ювелира и возьмешь у него деньги. Дружба дружбой, а табачок — врозь.

— Да уж как всегда! — усмехнулась Зинаида.

— А я улетел на крыльях былой любви.

— Аду поминать? — строго спросила она.

— Не будь ханжой! — воскликнул доктор. — Ада всегда любила жизнь. Веселье, вино, красивых мужчин и хороший коньяк...

— И потому в 65 лет едет к нам, — в тон ему добавила Зинаида.

— У каждого свой срок. Кто знает, когда наш пробьет, кто знает... — И на этой философской ноте Кац удалился, оставив ее наедине с формулярами.

Стемнело. В морге было удивительно тихо. С Крестовской оставались два дежурных санитара. Один — студент, который все время спал, а второй — подрабатывающий пенсионер лет 70-ти. Он был тихий, непьющий и необычайно религиозный. В комнате санитаров горел свет, и Зинаида знала, что старик сидит там и читает молитвы.

Она вышла в темный двор покурить. Курить Зина начала, устроившись на работу в морг. В первое время ее страшно мучили запахи. Чтобы притупить обоняние, она закурила свою первую папиросу, а дальше как-то пошло... Курение вошло в привычку, и Зинаида не собиралась от него отказываться. А через время запахи прекратились совсем.

На улице было ветрено. Поверх стены забора было видно, как колышутся ветки деревьев. Спичка никак не хотела зажигаться на ветру.

— Вам помочь? — Рядом с ее лицом ярко вспыхнул огонек пламени, и Зинаида увидела высокого темноволосого мужчину, который держал немецкую трофейную зажигалку, явно оставшуюся со времен Первой мировой войны.

Глава 3

Во дворе было слишком темно. По идее, двор должен был освещать уличный фонарь, но несколько дней назад кто-то разбил лампочку — буквально раздавил с «мясом», и от фонаря остался лишь металлический шест да плафон, при порывах ветра так отвратительно скрипящий в темноте.

Зина сильно подозревала, что с лампочкой расправился кто-то из санитаров в момент очередной попойки, однако прямых доказательств у нее не было. А обвинять просто так ей было неудобно — сказывалось благородное воспитание. К тому же это было чревато тем, что санитар, обидевшись, развернется и уйдет. А искать замену было ох как непросто. Поэтому приходилось терпеть.

Крестовская затянулась папиросой, взглянула на алый, мерцающий в темноте огонек, и посмотрела на незнакомца. К сожалению, черты его лица были видны плохо. И она успела заметить лишь блеск глаз, статную фигуру и высокий рост. Ей вдруг подумалось, что это большая редкость — встретить человека, у которого так бы мерцали и горели глаза, просто светились ярким огнем. У большинства людей из ее окружения глаза были потухшие, блеклые, словно побитые пылью. Они не могли не только мерцать, но, похоже, даже смотреть.

— Вы тоже ждете Бориса Рафаиловича? — спросил незнакомец, у которого оказался достаточно приятный и мелодичный голос с пряными вкраплениями каких-то чувственных ноток... А может, просто от переутомления у нее начались галлюцинации. Или она сходила с ума.

— Простите? — не поняла Зина.

— Вы стоите во дворе морга, и я подумал, что вы здесь по такому же делу, что и я.

— А по какому вы делу?

— Тяжкому. Разве с хорошими делами приходят в морг?

— Ну, не знаю... Не знаю... — Она с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться, ведь этому доморощенному философу пришлось столкнуться с единственным человеком, для которого приход в морг не был плохим делом.

— Будет слишком большой наглостью с моей стороны, если я попрошу вас пропустить меня вперед? — Незнакомец подошел к ней ближе и как-то заговорщически понизил голос.

— В каком смысле? — нахмурилась Зина.

— Видите ли... Вы не подумайте, что я просто или малодушный, или слишком наглый, но это моя тетя, и мне слишком тяжело это все... Простите, конечно. Я просто в первый раз здесь по такому делу, и немного нервничаю. Хотя Борис Рафаилович заверил меня, что все будет хорошо.

— Все будет хорошо, — улыбнулась она, не думая о том, что в темноте он не видит ее улыбки.

— Ну вот видите! Вы понимаете.

— Конечно понимаю. А почему вы решили, что я к Борису Рафаиловичу по такому делу, что и вы?

— Ну как же... Вы стоите во дворе морга, и вы женщина...

— Понятно, — нахмурилась Зина, вспомнив, что перед выходом во двор сняла больничный халат и на ней была обычная одежда — юбка и блузка с коротким рукавом.

— Извините... А кого привезли вы?

— Никого, — хмыкнула она, — жду вашу двоюродную тетю. Вы ведь Виктор Барг?

— Да. Простите, не понимаю?..

— Борис Рафаилович поручил вас мне. Меня зовут Зинаида Крестовская. Я патологоанатом, — она по-мужски протянула ему руку, и он пожал ее, но как-то слишком слабо. — Ну, где же ваша тетя?

— В моей машине, — растерянно ответил Виктор Барг. — Здесь, в переулке.

— Понятно. Ждите тут, я санитаров позову, — и Зина вошла внутрь.

Старик-санитар действительно читал молитвы при свете настольной лампы. Его напарник, студент, которого они взяли на работу неделю назад, спал. Крестовская принюхалась — спиртным не пахло. Просто спал — не так уж и плохо.

— Разбуди этого спящего красавца, — сказала она старику, — халтура есть.

Тот сразу засуетился. Молитвы молитвами, но халтура означала живую копейку. На иждивении старика была дочь-инвалид и трое малолетних внуков. Дочь тяжело болела, и в семье было постоянное горе. Зина даже порадовалась в душе, что халтура выпала в дежурство старика. Время от времени она подбрасывала ему пару копеек, иногда даже просто так, считая это более действенным средством, чем молитвы.

Поручив санитарам перенести тело из машины, она завела Виктора Барга в ординаторскую.

— Вы подождите тут, — предложила ему стул, — я должна осмотреть ее. На сколько вы хотите? В смысле сколько суток держать?

— Двое суток желательно. Похороны будут на третьи.

— Документы у вас с собой?

— Вот, пожалуйста, — Виктор протянул ей все бумаги. Зина быстро пробежала глазами заключение врача.

— Вскрытие хотите? — спросила больше для проформы, уже зная ответ.

— Нет, зачем, — Виктор Барг пожал плечами, — тетя умерла своей смертью. У нее было больное сердце, плюс тяжелая жизнь. Незачем тревожить ее после смерти.

— Как скажете. Но это не тревога, — Крестовская пожала плечами.

— Просто мертвые иногда говорят? — улыбнулся Барг.