Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: USM Audio

- Kategorie: Krimi

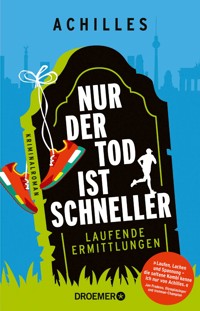

- Serie: Laufende Ermittlungen

- Sprache: Deutsch

Mörderischer Triathlon in Berlin! Im 2. Berlin-Krimi von Achilles muss Kommissar Peer Pedes neben seinen Laufschuhen auch noch die verhasste Badehose und sein Fahrrad auspacken, um eine Mordserie aufzuklären. Siebzigtausend Menschen werden Zeuge eines tückischen Mordes. Im Olympiastadion wird ein Politiker auf der Ehrentribüne von einem Scharfschützen getroffen. Kommissar Peer Pedes ist mit seiner Mutter im Stadion, darf die Ermittlungen aber nicht übernehmen. Seine Chance kommt, als DNA-Spuren von Marina Gabor gefunden werden, der besten Präzisionsschützin des Berliner SEK. Peer und Marina trainierten einst gemeinsam im Sportkader der Polizei und kamen sich näher. Nun soll Peer als Romeo-Ermittler beim gemeinsamen Training die Unschuld der Kollegin beweisen. Dafür muss Peer nicht nur die Laufschuhe schnüren, sondern die verhasste Badehose ein- und ein altes Fahrrad auspacken. Denn Marina ist eine begeisterte Triathletin. Während weitere Scharfschützenmorde die Stadt erschüttern, lösen sich für Peer die Grenzen zwischen Beruf und Zuneigung immer weiter auf. Temporeicher und lustiger Regionalkrimi aus Berlin rund um die skurrile Läufer-Szene Im 2. Band der Krimi-Reihe »Laufende Ermittlungen« lässt Achilles seinen Kommissar Peer Pedes ordentlich ins Schwitzen kommen. Denn um auf die Zielgerade Richtung Gerechtigkeit einbiegen zu können, muss Peer einen kompletten Triathlon durchstehen und darf Rekord-Triathletin Marina dabei nicht aus den Augen verlieren! Die Kriminalromane von Achilles sind ein großer Spaß für Fans von Thomas Raab oder Tommy Jaud. Der Lösung seines ersten spannenden Falls rund um ermordete Marathon-Läufer*innen rennt Kommissar Peer Pedes im Krimi »Nur der Tod ist schneller« entgegen.

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Achilles

Lügen haben schnelle Beine

Laufende ErmittlungenKriminalroman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Siebzigtausend Menschen werden Zeuge eines tückischen Mordes. Im Olympiastadion wird ein Politiker auf der Ehrentribüne von einem Scharfschützen getroffen. Kommissar Peer Pedes ist mit seiner Mutter im Stadion, darf die Ermittlungen aber nicht übernehmen. Seine Chance kommt, als DNA-Spuren von Marina Gabor gefunden werden, der besten Präzisionsschützin des Berliner SEK. Peer und Marina trainierten einst gemeinsam im Sportkader der Polizei und kamen sich näher. Nun soll Peer als Romeo-Ermittler beim gemeinsamen Training die Unschuld der Kollegin beweisen. Dafür muss Peer nicht nur die Laufschuhe schnüren, sondern die verhasste Badehose ein- und ein altes Fahrrad auspacken. Denn Marina ist eine begeisterte Triathletin. Während weitere Scharfschützenmorde die Stadt erschüttern, lösen sich für Peer die Grenzen zwischen Beruf und Zuneigung immer weiter auf.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 42.195

Danksagung

Kapitel 1

»Mama …«

Sanft legt Peer seine Hand auf ihre Arme, die sie für einen Moment in den Schoß gelegt hat.

»Is’ genug jetzt, Mama!«

»Lass mich!«, fährt ihn seine Mutter gut gelaunt an.

Sie befreit ihre Hände, streckt die Arme nach vorn, wirft sie dann hoch über den Kopf in den Hertha-blauen Himmel und juchzt: »La Ola!«

»Bitte, Mama …«

Mit einem entschuldigenden Lächeln nickt Peer in die amüsierten Gesichter ringsum. Männer in den besten Jahren und blau-weißen Trikots verfolgen jenes heitere Kammerspiel, das Mutter und Sohn seit dem Anpfiff in Block O.4 aufführen. Die alte Frau Pedes hat den Ehrgeiz, unbedingt eine La-Ola-Welle durchs weite Rund des Berliner Olympiastadions zu schicken. Die Resonanz bleibt mäßig.

Peer werden die Leibesübungen seiner Mutter langsam peinlich. Sein »Mama …« hat seit dem Anpfiff kontinuierlich an Schärfe gewonnen; inzwischen betont Peer nur noch die erste Silbe. Mehrfach hat er ihr das Opernglas gereicht in der Hoffnung, das Geschehen auf dem Rasen würde sie von ihrem La-Ola-Gehampel ablenken. Warum besitzt seine Mutter überhaupt diesen Handtaschenfeldstecher? In der Oper war sie noch nie. Ihr Opernhaus ist das Stadion, die Ticketpreise sind ja auch ähnlich. Früher, als Vater Pedes noch lebte, sind sie zu dritt zu Hertha BSC gegangen wie jede anständige Westberliner Familie.

»Wer hat denn jahrelang im Publikum die Stimmung für dich gemacht?«, fragt Veronika Pedes vorwurfsvoll.

Hat sie leider recht. Während Peer mit brennenden Schenkeln um Sekunden rannte, hat seine Mutter, die als Trainerin, Köchin, Zeugwartin, Freundin und eben Anklatscherin fungierte, die Zuschauer immer wieder zum Jubeln animiert, applaudierend, johlend, schmerzfrei. Egal, was das Publikum ruft, Lärm treibt tatsächlich an. Gut möglich, dass Peer manche seiner Siege nur Mamas konzertiertem Radau zu verdanken hat. Sie hat ihn durch den schwarzen Tunnel geklatscht, jene Todeszone, in der kein Sauerstoff mehr ins Hirn gelangt, weil die Beine alles wegsaugen.

»Das letzte Heimspiel der Saison«, doziert Mama, »und wir sind der zwölfte Mann.«

Mama startet den nächsten Versuch, die Zuschauer zur großen Welle zu animieren. Als ob sich irgendwer von einer fast Siebzigjährigen mitreißen ließe im größten Zweitligastadion der Welt.

»Wenn du ein echter Fan bist, dann bist du laut«, erklärt sie, als sie sich in den Schalensitz zurückfallen lässt.

Die beiden bierseligen Rotgesichter in der Reihe vor ihnen drehen sich synchron um, prosten Mama mit ihren fast leeren Plastikbechern zu und nicken.

»Richtig, gute Frau«, sagt der Fülligere. Und zu Peer gewandt: »So eine Mutter hätte ich auch gern.«

Peer nickt ergeben und legt den Arm um seine Mutter, die die liebevolle Fessel allerdings abschüttelt, um erneut aufzuspringen, die Arme nach oben zu werfen und »La Ola!« zu brüllen. Die beiden Vögel vor ihnen gucken sich kurz an, grinsen und machen tatsächlich mit. Drei von fast siebzigtausend. La Ola chico.

Das Spiel ist knapp dreißig Minuten alt. Einen flotten Halbmarathon später sitzen sie hoffentlich wieder in der S-Bahn nach Hause. Dann hat Peer mit dem obligatorischen Stadionbesuch die erste seiner beiden jährlichen Pflichtveranstaltungen mit Mama absolviert. Der andere unverhandelbare Termin droht schon in der Woche darauf: ihr Geburtstag, der in der Feinkost-Etage des KaDeWe begangen wird mit Schaumwein, Kanapees und Peer, der den Freundinnen seiner Mutter jedes Jahr aufs Neue wie ein Rassepony vorgeführt wird.

»Ina kommt doch auch, oder?«, hat seine Mutter schon ein Dutzend Mal gefragt.

Zu gern würde sie ihren einzigen Sohn mit einer Freundin präsentieren. Die gibt es allerdings nicht mehr. Hat seine Mutter die Trennung wirklich vergessen? Wird ihre Demenz schlimmer? Oder glaubt sie, durch fortwährendes Fragen eine ruinierte Beziehung wiederbeleben zu können? Auch wenn Ina in den letzten Monaten hart am »Lass uns Freunde sein« arbeitet, gibt es immer noch diesen Yoga-Heini, mit dem sie damals durchgebrannt ist. Eine Neuauflage sieht Peer da nun wirklich nicht, auch wenn er ein Verhandlungsangebot nicht kategorisch ablehnen würde.

Mutter Pedes trägt das Fan-Trikot eines Spielers namens Neuendorf, den sie einst »Zecke« nannten, weil er mal von einer gebissen wurde. Das Kunstfaserleibchen war ein Geburtstagsgeschenk von Peer und Papa Pedes zu Mamas Fünfzigstem. Und die Jubilarin hat damals das Hemd im feinen KaDeWe tatsächlich übergezogen. Eine gute Investition, denn Zecke leitet heute den Nachwuchsbereich der Hertha, das Leibchen ist also historisch wertvoll und zugleich aktuell.

»La Ola«, ruft Mama und guckt missbilligend auf ihre beiden Vordermänner, die ihre Wellenbewegungen wieder eingestellt haben.

Peer hält nicht viel von Fußball. Zehn, elf Kilometer Laufen in neunzig Minuten plus Pause, das ist ja wohl lächerlich. Früher, als Hertha BSC in der Bundesliga spielte, hatte man die Chance, wenigstens einmal im Jahr ordentlichen Fußball zu sehen, weil Spitzenclubs wie der FC Bayern, Borussia Dortmund oder Bayer Leverkusen ihre Künste zeigten.

Jetzt kickt die Hertha leistungsgerecht in der oberen Hälfte der zweiten Liga gegen Provinzclubs wie Elversberg oder Osnabrück und manchmal, wie heute, immerhin gegen eine Nostalgietruppe wie Kaiserslautern. Auf- und Absteiger stehen längst fest, Hertha BSC ist nicht dabei. Das Olympiastadion erzeugt zwar den Eindruck internationaler Klasse, aber die Realität ist trist. Der, haha, Big-City-Club dödelt trotz jahrzehntelanger Millioneninvestitionen im mittelsten Mittelmaß herum. Ein Verein wie Berlin: Gefühlte Größe trifft grausame Realität.

Aber um Fußball geht es hier ja nicht. Mama, die gerade zur nächsten Welle anhebt, genießt die vertraute Arena, in der Peer einst bei den deutschen Juniorenmeisterschaften über die blaue Tartanbahn jagte. Selig grölt sie vor dem Anpfiff die Vereinshymne mit, die natürlich Frank Zander komponiert hat. Sie genießt das teure, lauwarme Bier, das schon wieder alle ist. Und sie aalt sich in Wonneschauern, wenn sie eng an der Seite ihres großen Sohns inmitten der blau-weißen Menge treibt.

»La Ola!«

Inzwischen haben sich zehn, zwölf Fans mit Mutter Pedes solidarisiert und machen ebenfalls die Welle. Peer versucht ein mildes Lächeln. Mama geht es gut. Allein das zählt. Die alte Dame wird langsam tüdelig. Wer weiß, wie oft sie noch gemeinsam ins Stadion gehen.

»La Ola«, johlt Mama und wirft die Arme in den Frühsommerhimmel. Verblüfft registriert Peer, wie nun vier, fünf Dutzend Fans mitmachen. Die Welle breitet sich langsam nach links in die Blöcke aus, versackt dann aber.

»Gleich ham wer se«, berlinert Mama, geht tapfer in die Knie und wirft die Hände in die Luft. »La Ola …«

Und tatsächlich: Ringsum nehmen immer mehr Menschen den Rhythmus auf, brüllen »La Ola!« und werfen ebenfalls die Arme himmelwärts. Die Welle nimmt Fahrt auf. Offenbar kapieren die siebzigtausend, was da auf den billigen Plätzen vor sich geht. Diesmal ebbt die Woge erst am Ende der Kurve ab.

Noch mal: »La Ola!«

Fasziniert beobachtet Peer, wie diese Welle nun bis zur Ehrentribüne schwappt, wo sie abrupt bricht. Klar, die Prominenz ist sich zu fein, um für proletarische Freudenbekundungen aufzustehen. Pfiffe gellen.

Und noch mal: »La Ola!«

Die Welle läuft nun auf der ganzen Breite, von den obersten Rängen bis hinunter an den Spielfeldrand. Jetzt macht auch die Gegengerade mit, verhalten zwar, aber intensiv genug, um den Schwung bis in die andere Kurve zu tragen. Einige Sekunden später erheben sich die Fans auf der rechten Seite, nehmen Peer und seine Mutter mit, und die Welle geht gestärkt in die nächste Runde.

»La Ola!«, brüllt Mama selig.

Das Wunder ist perfekt. Die Welle schafft eine komplette Runde.

»Siehste!«

Gemeinsam werfen sie ihre Arme nach oben und genießen diesen einzigartigen Moment, wenn sich Zigtausende Individuen in einem einzigen, kollektiven Schwingen auflösen und vereinen. Und nur weil eine dickköpfige Frau unverdrossen an das Wunder glaubte. Manchmal muss einfach nur ein mutiger Mensch anfangen. Mama ist die Rosa Parks der Tribüne.

»Meine Mutter …«, ruft Peer zu den Umsitzenden und deutet stolz auf Mama. Alle nicken im wärmenden Bewusstsein, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Während Peers Blick dem Armemeer folgt, nimmt er aus dem Augenwinkel einen Schatten auf dem transparenten Zwischendach des Stadions wahr. Läuft da über dem L-Block jemand herum? Darf man das? Vielleicht nur ein großer Vogel. Oder La-Ola-Besoffenheit.

Während die Welle weiter schwappt und schwappt, starrt das füllige Rotgesicht vor Peer auf sein Smartphone, wo er parallel zum Spiel die Live-Übertragung auf irgendeinem Sportkanal verfolgt. Man könnte ja was verpassen.

»Ach du Scheiße …«, stammelt er.

Peer schaut auf das Display. Irgendwer scheint gegenüber auf der Ehrentribüne kollabiert zu sein; eine Frau daneben gestikuliert panisch.

»Noch mal zurück«, fordert Peer.

Der Verdatterte gehorcht wortlos. Robert Buchner ist zu erkennen, Aufsichtsratsmitglied bei der Hertha. Auf seinem weißen Hemd, genau dort, wo der erste Knopf geschlossen ist, scheint sich ein Fleck auszubreiten, während Buchner zusammensackt. Peer nimmt dem Besitzer das Gerät aus der Hand. Ist das Blut? Wurde Buchner von einem Projektil getroffen? Der Sender schneidet das Bild weg, bevor Gewissheit herrscht.

Peer schnappt sich Mamas Opernglas und fokussiert auf die Ehrentribüne. Während oben und unten die Welle schwappt, stehen Menschen starr um die Reihe mit Buchner, die Hände vor den Mündern. Der Mann liegt jetzt regungslos auf den Stufen, das Hemd rot getränkt. Das ist kein Infarkt, sondern eine öffentliche Hinrichtung vor siebzigtausend Zeugen.

»Ich bin gleich wieder da, Mama.«

Kapitel 2

Eine Runde unten im Stadion beträgt vierhundert Meter und dauert eine gute Minute. Oben auf dem Rang mag die Strecke doppelt so lang sein, dauert aber ewig. Auch wenn Peer nur bis zur Ehrentribüne will. Das Menschengewirr wird immer dichter und aufgeregter, je näher Peer dem Tatort kommt. Viele Ordner und wenige Polizisten sperren irgendetwas ab. Die Promis sind offenbar in den Schutz der Katakomben getrieben worden, zu den VIP-Trögen. Immerhin sorgt Peers Dienstausweis für Eindruck; die überforderten Sicherheitskräfte lassen ihn nach einem Blick auf die magische Plastikkarte passieren.

Endlich, die Treppe zur Ehrentribüne. Inmitten der Reihen leerer Schalensitze haben Sanitäter und Polizisten einen Kreis um den Toten gebildet, dessen ehemals weißes Hemd ein hässliches rotes Muster trägt. Blutbatik. Peer kämpft gegen seinen Puls. Er sieht seinen nächsten großen Fall ganz dicht vor sich. Doch beim Anblick der schluchzenden Frau im Arm eines Sanitäters ruft er sich zur Ordnung. Ehrgeiz schön und gut, aber zunächst mal ist er der Witwe verpflichtet.

»Kommissar Pedes, LKA«, erklärt Peer mit dem Selbstbewusstsein des laufenden Ermittlers, der den Spree-Henker beim Berlin-Marathon zur Strecke gebracht hat.

»Sprechen Sie sich mit dem zuständigen Kommissar ab«, raunt ein Sicherheitsmensch. Ein kurzärmeliges Hemd mit dem Logo »V.I.P. Security« spannt über seinem aufgepumpten Oberkörper.

»Wie? Zuständiger Kommissar?«

Bis vor einer Sekunde sah Peer sich in dieser Rolle. Der Pumper deutet hinter die Sanitäter. Ach du Schreck. Bülow. Ausgerechnet Peers Chef. Auf seine alten Tage reißt sich der Leiter der achten Mordkommission normalerweise nicht um Jobs. Aber als eingefleischter Herthaner mit Dauerkarte ist ihm dieser Fall wohl ausnahmsweise wichtig. Bülow blickt auf und entdeckt Peer.

»Pedes«, sagt er mit kaum kaschierter Geringschätzung. »Was machen Sie denn hier?«

Selten dämliche Frage. Was macht ein Mensch wohl an einem Samstagnachmittag im Fußballstadion?

Bülow ist der hässliche Bruder von Jackson Lamb, dem furzenden Kultkommissar aus dem Streamingdienst. Ein schlechtlauniger Menschenfeind, der jüngere Kollegen ebenso verachtet wie das Internet oder jegliche Musik, die nicht von Johnny Cash stammt.

»Die Erste hat heute Bereitschaft. Koslowski und die Kanzlerrunde sind schon auf dem Weg«, fährt Bülow ungerührt fort. »Und Sie werden sich dieses Mal nicht in fremde Fälle einmischen.« Die Helfer blicken vom Toten auf. Dieser Ton ist selbst für die ruppige Hauptstadt eine Spur zu biestig. »Ich warte hier, bis die Truppe eintrifft. Vielleicht können Sie sich in der Absperrkette nützlich machen. Oder Personalien aufnehmen.«

Peer schluckt. Seit Jahren nimmt er sich zwei Dinge vor: Erstens will er Bülows Unverschämtheiten umgehend souverän kontern können und zweitens gegen das Gift immun sein. Erfolglos. Bülow ist eine Schwarze Mamba. Wortlos starrt Peer auf den Rasen. Der Schiedsrichter hat das Spiel – für die Zuschauer ohne erkennbaren Grund – unterbrochen. Die Kicker trotten vom Feld.

»Was ist denn überhaupt passiert?«, erkundigt Peer sich, ohne kleinlaut klingen zu wollen.

»Was würden Sie sagen?«, blafft Bülow. »Ist doch wohl klar: Ein Schuss, ein Tod. Mitten ins Herz. Präzise Arbeit aus nächster Nähe, mit Schalldämpfer höchstwahrscheinlich. Sonst hätten wir was gehört.«

»Kann es nicht ein Scharfschütze aus der Ferne gewesen sein?«

Bülow schnaubt.

»Oder ein Laser vom Satelliten aus, Sie Komiker.«

»Ich habe kurz vor der Tat Bewegungen im Zwischendach gesehen.«

Peer deutet zum L-Block, wo unter den Dachsegeln natürlich niemand zu sehen ist.

»Das ist viel zu wackelig und zu weit weg für so einen präzisen Schuss. Denken Sie doch mal nach. Auch wenn’s schwerfällt.«

Es ist sinnlos. Mit der perversen Faszination des Kriminalers schaut Peer zum Tatort. Dem Blut so nah, doch der Fall in unerreichbarer Ferne. Den bekommt ausgerechnet der Stinkstiefel Koslowski, Peers Lieblingsfeind. Sie hatten sich nach dem Fang des Spree-Henkers zwar einen gepflegteren Umgang versprochen, ihn im richtigen Leben allerdings kaum gepflegt.

»Liebe Fans …« Der Stadionsprecher hat seine Stimme in Honig getaucht und mit Zuckerwatte umwickelt. »… wir müssen leider das Spiel abbrechen. Es hat einen schweren Zwischenfall gegeben, aber es besteht kein Grund zur Panik.« Peer rollt die Augen. Na, herzlichen Glückwunsch. Wer »keine Panik« sagt, erreicht meist das Gegenteil. »Bitte verlasst ruhig und geordnet das Stadion. Es besteht keine Gefahr für euch.«

Da ist Peer sich nicht so sicher. Auch wenn der präzise Schuss gegen einen Terrorangriff spricht, muss der Mörder noch irgendwo im Stadion unterwegs sein. Bei so viel Kaltschnäuzigkeit wird er alles tun, um unerkannt zu entkommen. Weitere Opfer nicht ausgeschlossen.

»Pedes? Machen Sie sich jetzt mal ausnahmsweise nützlich!«

Mama!

Peer wendet Bülow wortlos den Rücken zu und zückt das Handy. Kein Empfang. Klar. Das Netz ist so tot wie Robert Buchner. Zusammengebrochen unter der Last Zehntausender, die zeitgleich in ihr Mobiltelefon tippen, um mehr über den »schweren Zwischenfall« zu erfahren, um Angehörige zu finden, sie zu beruhigen oder irgendwelchen Quatsch auf Instagram zu posten, #keinePanik.

Im O-Block streben die Menschen eher weniger geordnet zu den Ausgängen. Dort, wo Peer mit seiner Mutter gesessen hat, klaffen Lücken. Die Vorstellung, wie Veronika Pedes einsam und verwirrt von Fanhorden niedergetrampelt wird, macht Peer Angst.

Während er die Treppen zum Oberring emportrabt, blickt Peer zum L-Block hinüber. Bülow kann noch so viel spotten – das Zwischendach böte einem Heckenschützen einen idealen Standort: unbeobachtet, keine Zeugen, freies Schussfeld. Vorausgesetzt, der Täter findet einen Weg, um unauffällig aufs Dach hinauf- und vor allem wieder hinunterzugelangen, mit einem Koffer, einer Tasche oder sonst einem Behältnis unterm Arm, das für ein Präzisionsgewehr groß genug ist. Da kennt sich jemand aus im Stadion.

L oder O? Rechts am Marathontor vorbei geht es zum möglichen Posten des Snipers, links ins Gewühl zu Mama. Ermittler Pedes und Sohn Peer ringen miteinander. Wenn der Sniper so professionell agiert, wie es den Anschein hat, dann ist er eh über alle Berge. Profi halt. Aber man müsste zumindest nach Spuren suchen. Leider ist Mama wichtiger. Wo kann sie sein? Peer kramt in seinem Gedächtnis. Sie waren schon so oft im Stadion. Wo würde sich seine Mutter sicher fühlen? Vor den Toiletten? Am Bratwurststand? Plötzlich klingt ein Satz aus Kindheitstagen in seinen Ohren, aus jener Zeit, als die Welt noch heil war und Familie Pedes auch.

»Wenn du verloren gehst, dann treffen wir uns vor den Ausgängen am Osttor.«

Diesen Satz hat sein Vater früher vollautomatisch gesprochen, jedes Mal, wenn sie den Eingang zum Stadion hinter sich gelassen hatten. Peer war nie verloren gegangen, aber der Notfalltreffpunkt war ins kollektive Gedächtnis der Familie gemeißelt.

Peer arbeitet sich mit wachsendem Unbehagen durch die aufgeregt wogende Menschenwelle. Panik-La-Ola. Ein paar schnelle Schritte, abruptes Stoppen, um Herumirrenden auszuweichen, eine Lücke ausmachen, wieder beschleunigen, um gleich darauf in einem Pulk panischer Fans festzustecken. Peer findet kein Tempo, an Laufen ist kaum zu denken, aussichtsloser Kampf gegen eine Siebzigtausender-Abwehrkette. Überall kopflose Fußballfans, längst nicht alle nüchtern, viel zu viele Beine, rudernde Arme, verwirrte Sicherheitsleute, Geschrei. Das Gedränge nimmt noch zu, je näher er dem Ausgang kommt. Vergeblich mahnt der Stadionsprecher Ruhe und Ordnung an.

»Junge!«

Peer stutzt. Hat er richtig gehört? War das die Stimme seiner Mutter?

»Junge!«

Schon wieder.

Peer blickt sich um. Tatsächlich. Seine Mutter winkt vom Würstchenstand am Osttor, eskortiert von den beiden bekannten Rotgesichtern. Alle drei prosten ihm einträchtig zu. Weiß der Teufel, wie sie in diesem Chaos an frisches Bier gekommen sind. Berlin halt. Wer die Luftbrücke mitgemacht hat, lässt sich durch eine Massenpanik nicht vom Getränkeholen abbringen.

»Sie können doch Ihre wunderbare Mutter nicht einfach alleinlassen«, mahnt der Füllige.

»Es war dienstlich«, sagt Peer entschuldigend.

»Wissen wir doch. Hat Ihre Mutter uns schon erklärt«, sagt der andere. »Sie waren mal Polizei-Europameister im Marathon, wa?«

Peer lächelt, obwohl ihm eher nach Heulen zumute ist. Wer gerade eine Abreibung von Bülow bekommen hat und naheliegende Spuren nicht lesen darf, lechzt nach jedem netten Wort.

»Vielen Dank«, sagt Peer, »ihr beide seid echte Sportsfreunde.«

Das vertrauliche Duzen verwandelt vier Menschen augenblicklich in ein verschworenes Quartett.

Gut für Peers Mutter, die ein wenig zu zittern scheint.

»Bist du okay, Mama?«

»Na klar.« Diszipliniert, wie sie immer war, will sie sich ihre Verwirrung nicht anmerken lassen. »Ist das Spiel schon vorbei?«

Sie beobachtet mit Erstaunen die vorbeitreibende Menschenmasse. Wenn’s unübersichtlich wird, vergisst sie noch schneller. Peer nickt, um sie nicht noch mehr zu verwirren.

»Dann lass uns doch nach Hause gehen, Junge.«

Sie greift nach seiner Hand, er gibt ihr Halt.

»Okay, Mama. Ich bin eh fertig hier.«

Sagt Peer, der Sohn.

Ermittler Pedes wäre gerne geblieben.

Kapitel 3

Der Görlitzer Park gehört zu Berlins größten Attraktionen. Niemand weiß, wo Görlitz liegt, aber alle kennen die Kreuzberger Grünanlage mit dem ambulanten Grasgroßhandel. Bei jungen Leuten in aller Welt ist der Görli wahrscheinlich bekannter als der gesamte Schinkel-Krempel oder das vierseitig verunglückte Humboldt Forum.

Peer marschiert in seinen Laufklamotten am Eingang Wiener Straße zwischen Altglascontainer und Kinderbauernhof auf und ab und vertreibt sich das Warten mit seiner Lieblingsbeschäftigung – absurden Gedanken. Wo bleibt Uli? Früher war sie pünktlich. Doch je länger sie in der Hauptstadt lebt, desto mehr verfällt sie dem ortsüblichen Schlendrian, wonach eine verabredete Zeit eher als Vorschlag gemeint ist. Pünktlichkeit gilt in Berlin als Nervenschwäche. Der Park an einem warmen Frühlingsabend erschien Peer als idealer Treffpunkt, um nicht viel trainieren zu müssen, ausgiebig plaudern zu können und auf jeden Fall gut unterhalten zu werden.

Hier gibt es alles für den Nachwuchs: Wellenbad, Spielplatz, Obstbäume, Riesenrutsche und einen der größten offenen Drogenmärkte in Europa. Für qualitätsbewusste Kiffer, die ihre Ware vom Fachhändler beziehen, ist Görli-Gras wie Lambrusco aus dem Tetra Pak für Rotweinfreaks – keine Option. Aber Touristen, Minderjährige oder Zehlendorfer wollen nicht gutes, sondern nur irgendwelches Zeug. Und davon gibt es reichlich, vertrieben von Hunderten meist afrikanischer Migranten, die ihre eigene Definition vom deutschen Arbeitsmarkt haben. Die Legalisierung von Cannabis am 1. April 2024 hat daran nicht viel geändert. Nur die Reporterhorden, die am 2. April den Park und die Dealer heimsuchten, haben das Geschäft kurzzeitig erschwert.

Na endlich! Uli kommt die Wiener Straße entlanggelaufen, schon von Weitem an ihrem leichten, gleichwohl kraftvollen Stil zu erkennen, unangestrengt und elegant wie Peer in seinen besten Jahren. Ihr wippendes Wuschelhaar sorgt sofort für gute Laune. Sie haben sich seit Wochen nicht gesehen, zu viel Arbeit, zu viel Stadt, zu viel alles. Seit Uli in der Neuköllner Hermannstraße wohnt, ist sie keine ukrainische Migrantin mehr, geflohen vor Krieg und Trauer, sondern eine von vier Millionen.

»Peer«, ruft Uli, breitet die Arme aus, beschleunigt und rennt ihn fast über den Haufen. Diese spielerische Kraft bringen nur Achtzehnjährige im Vollbesitz ihrer Hormone auf.

Peer lacht, was er viel zu selten tut, schlingt seine Arme um ihren muskulösen Oberkörper und fängt ihren Schwung mit einer Drehung ab. Uli hebt die Beine, Peer dreht sich weiter. Sie tanzen für einen Moment und halten sich, gerade kurz genug, um nicht für Frischverliebte gehalten zu werden.

»Na, Kommissar, nächster großer Fall?«

Natürlich hat Uli den Stadiontod im Fernsehen, auf dem Handy, in der Zeitung, überall gesehen, so wie die ganze Welt. Der TV-Schnipsel mit Buchners Blutbatikhemd war in wenigen Minuten um den Globus gerast. Eine Hinrichtung beim Fußball, live auf der Ehrentribüne – perfekter Stoff für die Aufmerksamkeitsindustrie. Wann wird außerhalb der USA ein Mord schon mal live übertragen? Die Stadt spricht seit zwei Tagen von nichts anderem. Wüste Theorien über die Täter machen die Runde, sie reichen von verrückten Fußballfans über die Mafia bis zu einem Profikiller, den seine Gattin angeheuert haben soll.

Peers Laune wechselt schlagartig. Wortlos trabt er los.

»Brauchst du wieder eine V-Frau?«

Uli springt fröhlich wie ein junger Hütehund neben ihm her, unwillig, sich von Peers plötzlicher Düsternis anstecken zu lassen. Sie kennen sich, auch wenn ihre Beziehung holperig gestartet war. Peer hat Uli im vergangenen Jahr als verdeckte Ermittlerin gebraucht und als Köder für einen Killer; beides in höchstem Maße illegal, jedoch erfolgreich. Peer betrachtet die Ukrainerin seitdem als seine wunderbare kleine Schwester, die er nie hatte, sie ihn als zweiten Bruder, reifer und erwachsener als ihr Bruder Dmytro, den sie gemeinsam schwer verletzt aus der Ukraine nach Berlin geholt haben.

»Ist doch dein Fall, oder?«

Ihr Deutsch klingt inzwischen nahezu akzentfrei bis auf das R, das sie osteuropäisch rollt, was Peer sehr sexy findet.

»Koslowski«, raunt Peer, während sie auf dem langen, geraden Asphaltweg durch den Görli traben.

Unvermittelt zieht er das Tempo an, als wolle er sich den Frust aus dem Leib rennen. Nach einer Überraschungssekunde nimmt Uli ebenfalls Fahrt auf und sprintet schon bald neben Peer.

»Wieso Arschloch Koslowski?«

»Ach, nicht so wichtig«, brummt Peer und schaltet zwei Gänge zurück in Plaudergeschwindigkeit.

»Sag!«

»Da gibt’s nicht viel zu sagen.«

Peer berichtet in dürren Worten vom Stadionbesuch mit seiner Mutter, vom Motzkopf Bülow und dem Parvenü Koslowski. Seither große Geheimnistuerei. »Verschiedene Spuren« – das ist das Maximum an Informationen, das auf dem Revier die Runde macht. Angeblich sind BKA und BND in der Keithstraße aufgekreuzt. Und Koslowski hat seine Leute zu kremlhafter Verschwiegenheit verdonnert. Peers Beobachtung vom Zwischendach wurde zu Protokoll genommen, mehr aber auch nicht. Offenkundig denkt die erste Mordkommission, dass der laufende Ermittler Pedes sich nur wichtigmachen will. Dabei wäre es wirklich wichtig für den Fall. Aber dann halt nicht.

»Ist mir total egal, der Fall. Echt.«

»Egal?«

Uli gluckst.

»Der Fall ist dir überhaupt nicht egal. Du willst ihn haben, du bist richtig heiß drauf. Kann man riechen.«

Jetzt hat Uli den Sprint angezogen und gewinnt mit ihren kraftvollen Sätzen rasch an Vorsprung. Na warte. Peer setzt nach, blind vor Ärger, aber auch erleichtert, weil er das tut, was er am besten kann: laufen. Mit seinen langen Beinen macht er spielerisch Tempo. Aber die zehn, zwölf Meter Abstand auf Uli wollen nicht schrumpfen. Sie ist garstig und schnell, eine schrecklich schöne Kombination.

Uli dreht sich in vollem Galopp um und streckt ihm die Zunge raus. Peer muss grinsen. Sie hat Erbarmen, trudelt langsam aus und lässt sich auf eine Parkbank fallen. Keuchend kommt Peer dazu.

»Na, alter Mann«, frotzelt Uli.

Er deutet eine Backpfeife an. Sie mögen sich halt.

Peer atmet ein paarmal tief, bis sich der Kreislauf einigermaßen beruhigt hat, dann erzählt er doch. Von Koslowski, der die ersten achtundvierzig Stunden mal wieder ergebnislos verstreichen lässt. Von dem deprimierenden Fall, den Bülow ihm und seiner Kollegin Stephanie zugeteilt hat: Mord unter Obdachlosen wegen einer Flasche Wein. Vier bedauernswerte Verdächtige, die kein Problem mit dem Knast hätten, weil es dort ein Bett und regelmäßige Mahlzeiten gibt. Und von seinem Frust, weil er trotz seines Spreehenker-Triumphs weiterhin die undankbaren Fälle bekommt.

»Mehr laufen«, rät Uli fürsorglich.

Peer nickt, ohne es ernst zu meinen. Nach fünfundzwanzig Jahren Fron auf der Tartanbahn hat sich die Lauferei entzaubert. Er grübelt immer wieder, mit welcher erflunkerten Verletzung er den diesjährigen Berlin-Marathon schwänzen kann.

Peer blickt zu Uli, ein bisschen wehmütig. Dieses Feuer, diese Kraft, diese unbändige Freude – wo ist das alles geblieben? Ina weg. Fall weg. Und keinen Bock auf Laufen. Ist das eine Phase? Bleibt das so? Vorgezogene Midlife-Crisis?

»TzTz.«

Peer und Uli blicken auf.

»TzTz.«

Ein ambulanter Einzelhändler.

TzTz, das ist international verständlich. Ob in Barcelona, Amsterdam oder Lissabon. TzTz heißt: »Ich hab was, du willst was, lass reden.«

»Was hast du?«, fragt Peer so lässig, als kaufe er jeden Tag pfundweise Drogen ein.

Der Dealer grinst: »Was du willst … Gras, Pille, Koks, Speed.«

»Was willst du für ein Gramm Koks?«

Uli schaut Peer verdutzt an. Ist der Kommissar jetzt auch auf Muntermachern?

»Vierzig halbe Gramm«, gurrt der Händler. »Dauert drei Minuten.«

Peer greift in seine Trikottasche auf dem Rücken, als wolle er dort Geld ziehen. Stattdessen befördert Peer seinen Dienstausweis ans Licht.

Der Dealer grinst nicht mehr.

»Pass mal gut auf, TzTz«, knurrt Peer in feinstem Kommissarston, »wenn ich dich noch einmal hier sehe, gibt’s Ärger. Hau ab, aber schnell. Und denk dran, ich bin schneller.«

Peer tut, als wolle er aufspringen, TzTz rennt ansatzlos davon. Peer lacht sich schlapp.

»Was war das denn?«, fragt Uli entgeistert.

»Kleine Machtdemonstration«, erklärt Peer.

Uli schüttelt den Kopf und schmunzelt.

»Du bist frustriert, Herr Kommissar.«

Peer winkt ab. Recht hat sie. Aber er mag seine Misere nicht länger auswalzen. Themenwechsel.

»Wie geht es dir denn? Wie ist das Leben in Mordor?«

Neukölln ist auch so eine Berliner Spezialität, einerseits der verrufenste Bezirk der Republik, zugleich der coolste, jedes Jahr aufs Neue von internationalen Trendgurus bestätigt. Ein Ankommviertel wie Chinatown oder Little Italy in Manhattan. Dort schlüpfen Neuankömmlinge erst mal bei Landsleuten unter, lernen die Regeln der neuen Heimat, ohne sich immer daran zu halten, und sorgen für diesen unvergleichlichen Mix aus Beirut und Istanbul, Kabul und Grosny, den junge Touristen so sexy finden. Sie können halt jederzeit wieder abhauen. Neukölln hat das beste Baklava Deutschlands, von dort kommen das beste Wort zum Sonntag und der unverschämteste Mob. Auch Uli schwärmt von der neuen Heimat: eigene Wohnung, keine Bombenangriffe, erträgliche Arbeit im Fitnessstudio.

»Alles tutti.«

Peer nickt und lächelt, aber traut der Euphorie nicht ganz.

»Und Dmytro?«

Für einen Moment scheint Ulis Euphorie einzufrieren, dann kehrt ihr Optimismus zurück: »Macht schon wieder Krav Maga. Arbeitet, hat Freunde gefunden, läuft ohne Krücken und hat seine Physiotherapeutin flachgelegt.«

Offenbar ein Zeichen alter Stärke. Peer hat das spontane Bedürfnis, mal wieder zur Physio zu gehen. Seit Ina beträgt die Anzahl seiner erotischen Abenteuer exakt null.

»Sollte er nicht auch eine Psychotherapie machen?«

Dann allerdings vielleicht besser bei einem Mann.

»Im Moment geht’s ihm echt gut. Passt schon alles.«

Sie klingt überzeugt. Dann will Peer es auch sein.

»Komm, wir traben zum Späti, auf eine schnelle Molle.«

»Schnelle Molle?«

Alle Feinheiten der Berliner Sprache kennt Uli doch noch nicht.

»Bier«, erklärt Peer.

»Ah, kenne nur flotte Lotte.«

Uli springt grinsend auf und rennt los. Unermüdlich, das Mädchen. Eine Muntermacherin. Sehr viel besser gelaunt trabt Peer ihr hinterher. Schön, dass das Leben wenigstens bei Uli halbwegs reibungslos läuft.

Kapitel 4

»Nicht dein Ernst, Dmytro!«, faucht Uli.

Sie kann es nicht glauben. Eigentlich kann sie es schon glauben. Eigentlich ahnte sie es sogar, aber trotzdem: Ihren Bruder am Küchentisch sitzen zu sehen mit einem Brocken Kokain vor sich und all den Utensilien, die fälschlicherweise nach Kuchenbacken aussehen, das schockiert sie.

»Warum bist du schon zurück?«, fragt Dmytro auf Ukrainisch.

Er wirkt ertappt, zeigt aber keinerlei Anzeichen von Schuldbewusstsein.

»Das ist jetzt dein Problem?«

Ulis Schweiß tropft auf den fleckigen Linoleumboden. Nach dem Lauf mit dem hübschen Kommissar hatte sie sich auf die Dusche gefreut. Sie wechselt in ihre Muttersprache. In der kann sie sich besser aufregen.

»Bist du bescheuert?«

Dmytro wedelt mit der Hand, als wolle er Ulis Fragen wie eine lästige Fliege verscheuchen. Ungerührt macht er weiter. Neben dem Brocken Kokain, vielleicht hundert Gramm, liegt ein Beutel mit weißem Pulver. Dmytro bricht mit einem Küchenmesser ein Eckchen vom großen Brocken ab, das er in einer Tasse mit dem Messergriff mörsert und mit dem Pulver aus dem Beutel vermengt. Mit einer digitalen Waage misst er exakt ein halbes Gramm ab, das er mit einem Löffelchen in kleine Plastikbehälter füllt, die wie transparente Buntstiftkappen aussehen. Dmytro streckt und portioniert den Treibstoff der Hauptstadt offensichtlich nicht zum ersten Mal.

»Wie lang machst du den Scheiß schon?«

»Paar Wochen.«

Er schaut nicht einmal auf. Sein markantes Gesicht mit dem eckigen Kinn ist konzentriert auf die Küchenwaage gerichtet. Eine der wenigen Anschaffungen von Dmytro für den Haushalt. Alles andere für die gemeinsame Wohnung hat Uli besorgt. Sie stutzte, als ihr Bruder mit der Präzisionswaage vor ihr stand. »Zum Backen«, hatte er erklärt.

Uli hat ihm das neue Hobby ebenso wenig abgenommen wie seine Behauptung, er fahre abends »einfach so« durch Berlin, um seine neue Heimat kennenzulernen. Erst hat sie vermutet, er besuche irgendeine Bekanntschaft. Doch dann würde er bei seiner Rückkehr spät in der Nacht anders riechen, anders schauen. Irgendwann ist Uli klar geworden, dass er irgendetwas Anrüchiges trieb. Sie hat nicht weiter darüber nachgedacht, weil sie nicht drüber nachdenken wollte.

Eigentlich läuft doch alles. Dmytro hat an der Front gekämpft, ist schwer verletzt worden und rang im Krankenhaus von Charkiw erst mit dem Tod, dann mit der möglichen Amputation seines linken Beines, wo sich ein multiresistenter Keim eingenistet hatte. In der Ukraine gab es kaum Medikamente, schon gar keine teuren Antibiotika. Mit Peers Hilfe hat Uli ihren Bruder aus Charkiw nach Berlin geholt. Als sie ihn erstmals nach einem Jahr sah, wie er sich da an Krücken durch den Flughafen quälte, hatte sie arge Zweifel, ob er jemals wieder auf die Beine kommen würde.

Jetzt, ein gutes halbes Jahr später, wirkt Dmytro kräftiger denn je. Ihre Jobs in einem Fitnessstudio am Hermannplatz reichen für die Miete, vielleicht können sie die Wohnung bald ein bisschen aufmöbeln, die bislang noch vom Sofa aus dem Keller des Kommissars und einem gigantischen Flachbildschirm beherrscht wird, auf den Dmytro bestanden hat. Zwei-Zimmer-Küche-Diele-Bad direkt an der mit hupenden BMW verstopften Hermannstraße sind zwar kein Schmuckstück, aber ein Glücksfall. Uli ist lange genug in Berlin, um zu wissen, dass Einhörner öfter zu finden sind als bezahlbarer Wohnraum. Kommt die Polizei ihrem dealenden Bruder auf die Spur, sind sie die Wohnung los.

»Kokstaxi bringt gutes Geld«, murmelt Dmytro und fährt durch sein stoppelkurzes Haar.

Kokstaxis gehören zu Berlin wie Dönerläden. In zahllosen Chatgruppen auf Telegram bieten die fliegenden Händler ihren Rundum-sorglos-Service an. Menge, Preis, Treffpunkt ausmachen, eine halbe Stunde später an die übernächste Straßenecke stellen, in einen unauffälligen Golf steigen, während der Runde um den Block Geld gegen Plastikröhrchen tauschen, wieder aussteigen. Fertig. Uli ist zwar längst nicht mehr so oft im Nachtleben unterwegs wie in ihren ersten Monaten in Deutschland, doch ihr wurden in Clubs und Bars so viele Handynummern von Mohammeds, Lenas und Juris zugesteckt, die »Partylaune« bis an die Tür bringen, dass sie damit die ganze Stadt versorgen könnte. Die große Konkurrenz der Anbieter führt dazu, dass jeder Beschiss sofort in die Telegram-Bewertungen von Kunden und Händlern eingeht. Der transparente Wettbewerb sorgt für halbwegs faire Preise und erträgliche Qualität rund um die Uhr. So geht Marktwirtschaft. Und Dmytro macht das Spiel von Angebot und Nachfrage offenbar mit.

»Und was ist mit: ›Ich werde nie kriminell. Die das machen, sind Hunde.‹ Waren das alles nur Sprüche?«

»Ich bin nicht kriminell.«

Dmytro schaut zum ersten Mal von seiner Koksbäckerei auf. Seine klaren, blauen Augen blitzen. Uli hat einen wunden Punkt getroffen.

»Kokain dealen ist illegal«, spottet sie. »Wusstest du nicht?«

»Ich bin Freiheitskämpfer.«

»Was?«

»Alles, was wir mit dem Zeug verdienen, geht zu den Kameraden in die Ukraine.«

Das wiederum wusste Uli nicht. Wenn auch widerwillig, erklärt ihr Bruder, dass sein neuer Kumpel Maksym Verbindungen nach Kyiv zu einer Miliz habe, die dringend Geld für Munition braucht. Maksym besorgt das reine Koks, das Dmytro und ein paar andere Freiheitskämpfer mit sogenanntem Edelweiß strecken, billigem Milchpulver. Die Koksnasen merken keinen Unterschied, weil sie gar kein reines Zeug kennen. Sachlich wie ein Buchhalter macht Dmytro seiner Schwester die Rechnung auf: Ein Gramm reines Kokain kostet im Einkauf vierzig Euro, gestreckt nur noch zwanzig. Der Straßenpreis liegt bei siebzig Euro. Weil die Hipster keine Lust haben, nachts im Park irgendeinen Dreck zu erwerben, bestellen sie das Kokstaxi, wo ein halbes Gramm im Plastikcontainer fünfzig Euro kostet, all inclusive. Macht achtzig Euro Profit, pro Gramm.

»Wir verfünffachen die Kohle«, johlt er. »Mit dem Brocken hier verdienen wir achttausend Euro. Und davon geht jeder Cent in die Heimat.«

Der Freiheitskämpfer mörsert und veredelweißt die nächste Ecke. Uli setzt sich seufzend zu ihm an den robusten Nussbaumtisch, das einzige schöne Möbelstück. Kühlschrank, Herd und Spüle stammen aus der untersten Preisklasse bei Kleinanzeigen. Der Tisch war ein Präsent von Peer zum Einzug. Aus seinem Keller, ein Überbleibsel seiner WG-Zeit, extra aufgearbeitet für Uli und Dmytro. Das Koks weißelt das glatte, dunkle Holz.

»Hey, Große, ich mache nichts anderes als du am Anfang in Berlin. Du hast Leute beklaut und das Geld in die Ukraine geschickt.«

»Ich hab es dir geschickt!«

Er ergreift die Hände seiner Schwester. Er ist jetzt ganz der große Bruder, den sie so lange vermisst hat. Seine wachen Augen, die Lachgrübchen, die auch der Krieg nicht kleingekriegt hat, sein stählernes Selbstbewusstsein.

»Du hast mich gerettet. Du hast mich aus der Hölle geholt. Aber die Hölle ist noch da. Unsere Landsleute brauchen Hilfe, brauchen uns.«

»Das Zeug macht die Menschen kaputt.«

Uli nickt in Richtung der weißen Schneelandschaft. Ihre Mutter spricht aus ihr, die ihr Leben lang eine Aversion gegen jede Art von Drogen hatte. Ihr Bruder war an Heroin gestorben, ihr Mann hatte betrunken gepöbelt und geprügelt. Rausch war verboten, und Uli hat sich zumeist daran gehalten.

»Ich verkaufe nicht an Junkies«, beruhigt Dmytro. »Party-Leute. Alles Erwachsene, die wissen, was sie tun. Ich bin verantwortungsvoll, weißt du doch.«

»Es bleibt illegal. Besonders in den Mengen.«

Dmytro muss lächeln. Er lässt ihre Hand los und wendet sich wieder den Abfüllarbeiten zu.

»Du hast ein schlechtes Gewissen wegen Peer.«

»Nein!«

Doch. Nicht wirklich ein schlechtes Gewissen, aber Uli weiß, dass der Kommissar maßlos enttäuscht wäre, würde er herausfinden, was Dmytro treibt. Da auch die Polizei in den Telegram-Gruppen unterwegs ist, werden Kokstaxifahrer durchaus erwischt.

»Das ist nicht das Hauptproblem«, erklärt Uli. »Wenn die dich kriegen, bist du sofort zurück in der Ukraine.«

Dmytro zuckt mit den Schultern. Juckt ihn nicht. Er ist froh, der Hölle entkommen zu sein, er ist glücklich, bei Uli zu sein. Aber er vermisst seine Heimat. Mit Schaudern stellt Uli fest, wie sehr sich die Geschwister in diesem einen Jahr der Trennung auseinanderentwickelt haben. Anfangs ging es ihr so wie Dmytro jetzt. Sie dachte Tag und Nacht an ihr Land und ihre Leute. Die baldige Rückkehr war eine Selbstverständlichkeit. Doch langsam verloren die Gedanken an die Ukraine ihre Macht. Uli war ein bisschen deutsch geworden, überlegte, wie sie an einen vernünftigen Kühlschrank käme, in welcher Farbe sie ihr Zimmer streichen würde, welche Ausbildung langfristig Spaß und Geld brächte. Die Trümmer von Charkiw verblassten. Zurückkehren wohin? Mutter ist tot. Ihre besten Freunde ebenfalls. Oder geflüchtet. Das Haus in Saltiwka steht nicht mehr, Dmytros Kampfsportschule ist eine Ruine, die Dagebliebenen versinken in Trauer und Wut. Zurück nach Charkiw bedeutet zurück ins Trauma. Uli will das alles nicht. Sie will normal. Allerdings ein Normal ohne koksgebeizten Küchentisch.

»Ist das der einzige Weg?«, fragt Uli ihren Bruder.

»Im Moment ja.«

Er räumt seinen Kram zusammen. Die Stiftkappen mit dem weißen Cocktailpulver wandern in eine Gürteltasche. Er pustet über den Tisch. Bislang hat Dmytro das Holz bestimmt noch mal abgewischt, aber jetzt ist es egal. Jetzt, wo Uli Bescheid weiß.

»Aber du selbst nimmst nichts!«

Ein letzter Versuch, schwesterliche Autorität einzubringen.

»Ich schwöre!«

Dmytro checkt sein Handy, wirft die Gürteltasche über die Schulter und geht zur Wohnungstür. Er humpelt kaum noch, der Kampf für die Ukraine gibt ihm Kraft.

»Pass auf dich auf, Dmytro!«

»Immer.«

Da ist das Lächeln, die Uneinnehmbarkeit, das Selbstbewusstsein, aber auch die selbstverständliche Nähe zu seiner kleinen Schwester. Alles, was Uli an Dmytro liebt. Und alles, was in einer Sekunde zerstört werden kann.

Kapitel 5

Flach atmen. Keine Diskriminierung jetzt, nicht mal in Gedanken, auch wenn sich der Geruch im fensterlosen Vernehmungszimmer erbarmungslos verdichtet, ein olfaktorischer Killercocktail aus sehr lange nicht gewaschenen Klamotten und einem auch nicht öfter geseiften Körper. Harte Kopfnote: Männerurin.

»Wissen Sie denn noch, was für ein Wein das war?«

»Roter.«

»Geht’s ein bisschen genauer?«

Stephanie, die Maschine. Fräst sich wie eine Flex durch die wirren, widersprüchlichen Aussagen von vier Verdächtigen, die eher ein Sittengemälde Berlins entstehen lassen als Klarheit. Der Fall klingt simpel: Fünf Obdachlose, eine Frau, vier Männer. Einer der Männer hat es irgendwie geschafft, in einem Weinladen auf der Karl-Marx-Allee eine der kostbareren Flaschen mitgehen zu lassen. Am nächsten Morgen lag der Dieb tot in seinem Schlafsack. Das ist nicht ungewöhnlich in einer Stadt, in der bis zu zehntausend Menschen auf der Straße leben, viele suchtkrank, körperlich am Ende, seelisch zermürbt. Trotz allem versuchen die Gestrandeten in der kleinen Zeltstadt am Ostbahnhof, so bürgerlich wie möglich zu leben. Die Habseligkeiten sind ordentlich gestapelt, wahrscheinlich wird sogar der Müll getrennt. Aufgeräumt wie eine Zehlendorfer Reihenhaussiedlung.

Nur am vergangenen Freitagmorgen nicht. Da ragte der zertrümmerte Schädel eines Bewohners aus einem der Zelte. Der teure Wein war verschwunden, dafür lag ein blutiger Gerüststangenverbinder direkt neben den Knochensplittern. Die Achte hatte Bereitschaft und Bülow mephistophelische Freude daran, den Fall direkt an Peer und Stephanie durchzureichen. Die beiden mühen sich seither zu rekonstruieren, wie Wein und Schädelfraktur zusammenpassen.

Die Zeugen, zugleich Tatverdächtige, präsentieren vor allem Widersprüche. »Die vier Fragezeichen«, hat Stephanie den Fall getauft. Peer hält sich im Hintergrund, um einerseits seiner ambitionierten Kollegin das Gefühl des ersten eigenen Falls zu überlassen und andererseits noch ein wenig über Bülow und Koslowski zu grollen, die sich mit wichtigtuerischem Schweigen um den Fall Buchner kümmern.

»Denken Sie bitte noch mal nach«, sagt Stephanie, »wir haben unterschiedliche Angaben über den Wein. Können Sie sich an den Namen erinnern?«

Stephanie und Peer kennen die Antworten auf all diese Fragen. Denn sie haben den bestohlenen Händler längst ausfindig gemacht, ein gesprächsfreudiger Vinophiler, der weit mehr über kalifornischen Zinfandel erzählt hat, als ihnen lieb war. Stephanie hakt so ausdauernd nach, weil sich die vier Fragezeichen bislang nur in einer Sache einig waren: Der ermordete Ingo Albrecht hat die kostbare Flasche in Papier gewickelt und niemandem gezeigt. Die Theorie: Sollte eines der Fragezeichen irgendwelche Details über die verschwundene Flasche kennen, dann höchstwahrscheinlich, weil er sie gestohlen hat. Damit wären sie dann so gut wie beim Mörder.

»Herkunftsland? Traube? Irgendwas?«

»Keine Ahnung. Ist doch auch egal.«

Motzki liegt halb auf dem Tisch, riecht streng und macht seinem Spitznamen alle Ehre. Er beherrscht die Kunst, jeden normalen Satz in eine Anklage zu verwandeln. Peer fragt sich, woher dieses leichte Lallen stammt. Ist Motzki schon wieder besoffen, immer noch, oder hat der jahrzehntelange Alkoholkonsum sein Hirn aufgeweicht?

»Übertrieben teuer war er«, erklärt Motzki. »Hatte Ingo im Laden gesehen. Fünfzig Euro. Aber die Flasche, die wollte er uns nicht zeigen. Nicht mal kurz. Er wollte sie verkaufen. Für diese eine Flasche Wein hätte er zehn Flaschen Aldi-Wodka zu fünf Euro bekommen. Das war Ingos Rechnung.«

Er lacht krächzend, als ob die Rechnung komplett bescheuert wäre. Dabei geht sie zumindest rechnerisch auf.

»Danach wollte er den Wodka weiterverkaufen, mit Aufschlag. Kam sich klug vor, wie der neue Elon Musk. Früher haben wir alles geteilt, heute denkt jeder nur noch an sich. Das ist der Neobilera…, äh, dieser Neolibero…, also Scheißkapitalismus. Irgendwann leben alle auf der Straße. Wie bei den Amis. Armes Deutschland.«

Motzki gilt als Intellektueller unter den Wohnungslosen am Ostbahnhof, weil er früher mal Worte wie »Neoliberalismus« fehlerfrei aussprechen konnte und das vielfache individuelle Elend mit seiner Gesellschaftskritik irgendwie erträglicher zu machen scheint.

Motzki heißt bürgerlich Waldemar Schulz, ist ein alter Bekannter der Berliner Polizei und verbreitet so zuverlässig schlechte Laune wie Bülow. In der Keithstraße ist Motzki allerdings zum ersten Mal. Im klotzigen Gründerzeitbau sind die acht Berliner Mordkommissionen untergebracht, unabhängige Ermittlerteams im rotierenden Dienst. Wer Bereitschaft hat, bekommt den Fall. Peer und Stephanie dienen in der Achten unter der Leitung von Negativ-Norbert Bülow. Die Erste wird vom Kommissionsleiter Rusche geführt, der Koslowski den Leitwolf spielen lässt.

»Wie viele Jahre Bau bringt die Nummer denn so?«, will Motzki wissen.

Drei Mahlzeiten und eine geheizte Herberge scheinen attraktiver als das Leben unter der Brücke.

»Kommt drauf an, ob das Gericht auf Körperverletzung mit Todesfolge, Totschlag oder Mord entscheidet«, sagt Stephanie. »Kann hochgehen bis lebenslänglich.«

Motzki winkt ab. Das ist ihm dann doch zu viel. Also kein spontanes Geständnis. Das wäre für alle Beteiligten die beste Lösung, denkt Peer, aber dummerweise spricht die Ahnungslosigkeit eher für Motzkis Unschuld.

»Bülow, der Verräter«, grummelt Peer, während er die Tür des Vernehmungszimmers hektisch auf und zu bewegt.

Luftaustausch. Er hat seinen Groll immer noch nicht im Griff. Stephanie vollführt an der Stuhllehne eigenwillige Stretchübungen. Bisher hat Peer immer über den Oma-Flakon gegrient, den sie in ihrer Handtasche mitzuführen pflegt. Jetzt sehnt er sich danach.

»Spendierst du uns ein paar Tropfen Kölnischwasser?«, fleht er.

»Das ist Acqua di Parma, du Banause«, korrigiert sie ihn und zieht mit leisem Stolz ein knallblaues Fläschchen hervor.

Peer versteht nur Schinken, inhaliert den zitronigen Duft aber gierig. Irgendwoher kennt er das Zeug.

Was würde er nur ohne Stephanie tun, die Kriminalkommissarin auf Probe, die ihren Job noch wirklich ernst nimmt? Peers ständiges Gemaule über ihren Fall zweiter Klasse prallt an ihr ab.

»Es gibt keine mehr oder weniger wichtigen Fälle«, zitiert sie das Ethiklehrbuch. »Jede Bürgerin und jeder Bürger hat dasselbe Recht auf bestmögliche Polizeiarbeit.«

Das Schlimmste an Stephanie: Sie hat ziemlich oft recht, viel zu oft für eine Berufsanfängerin. Aber sie hat als trans Frau von allen auch den härtesten Weg hinter sich. Peer liebt sie für ihre Gelassenheit, die Akribie, den Fleiß, die Freude, das Klaglose, auch wenn er anfangs mit ihren Blümchenkleidern gefremdelt hat. Stephanie ist diese wunderbare Sorte Frau, die man mögen darf, ohne dass jemand irgendwelche Flirtereien unterstellt. Außerdem beherrscht sie dieses Internet.

Stephanie hat ausgestretcht, ausgesprüht, richtet sich die Haare und blickt Peer freundlich, aber herausfordernd an.

»Weiter?«

»Weiter«, seufzt Peer, späht den Flur entlang und stoppt augenblicklich das Türgewedel.

Der nächste Kandidat ist im Anmarsch.

»Ceauşescu«, murmelt Peer.

»Lubo Popa«, korrigiert Stephanie.

Ja, natürlich, denkt sich Peer, das weiß er auch. Und ärgert sich im selben Moment über dieses automatisierte Herablassende, das tief in ihm wurzelt und immer wieder wie von selbst zutage tritt. Auch hier wirkt Stephanie segensreich. Ihr Diskriminierungsradar ist ziemlich fein eingestellt. Für sie sind alle Menschen wirklich gleich viel wert, ob Aufsichtsrätin oder Wanderarbeiter. Niemand ist freiwillig wohnungslos oder suchtkrank oder psychisch eigenartig aufgegleist. Man kann auch mit den besten Absichten in der Grütze landen. So wie Peers Vater.

Oder wie Lubo, der seit zehn Jahren in Berlin festhängt, weil er sich zu Hause nicht mehr sehen lassen darf. Zumindest glaubt er das.

Lubo kam nach Deutschland, weil er dem Land von Volkswagen, TÜV und Merkel vertraute. Und dann eine dieser ekelhaften Geschichten von Gier und Geiz und Kälte erlebte, wie sie viel zu oft geschehen, ohne dass Polizei oder Staatsanwaltschaften überhaupt dahinterkommen. Manchmal wünschte sich Peer mittelalterliche Methoden der Bestrafung, den Pranger zum Beispiel. Ein Dutzend davon würde allein von der Immobilienbranche belegt sein.

Lubo hatte in Rumänien gehört, dass für den Bau der Mall of Berlin, eines der vielen überflüssigen Shoppingcenter, Männer für die Drecksarbeiten gesucht wurden, bevorzugt schmerzfreie, robuste Jungs vom Balkan, die Staubmasken ebenso für Kinderkram halten wie Tarifverträge oder 35-Stunden-Wochen. Wie immer waren viel zu knappe Termine einzuhalten. Dafür winkten tausendvierhundert Euro Monatslohn, cash auf die Kralle, dreimal so viel wie daheim. Wer im Auto schlief oder in Schichten in einem dieser verdreckten Malocherheime, würde nach fünf, sechs Monaten mit einem kleinen Vermögen nach Hause kommen und könnte dem kargen Rohbau die ersten Fenster spendieren.

Doch es kam, was immer kommt. Der erste Subunternehmer geht pleite, der zweite schlägt sich in die Büsche, der Bauträger meldet Insolvenz an, die versprochenen Löhne werden nicht gezahlt. Wer schert sich schon um jene armen Teufel, denen Berlin seinen Boom überhaupt erst zu verdanken hat? Die Immobilienheinis ließen die Korken knallen, während die Kumpels sich zurück in die Heimat trollten, tief enttäuscht von diesem Deutschland und von demjenigen, der ihnen diesen unbezahlten Mistjob eingebrockt hat.

Lubo blieb. Zwei Monate stand er jeden Tag mit einem löchrigen Protestlaken vor der Mall der Schande, während schnäppchengeile Shopper achtlos vorbeieilten. Lubo schaffte es zwar in die Tagesschau, aber den Lohn für sich und seine Leute hat er trotzdem nicht bekommen. Ohne Geld aber mag er nicht nach Hause. Ehrenmann. Erst wenn er jeden Cent zusammengeschuftet hat, der seinen Leuten zusteht, wird er den Bus nach Timişoara besteigen. Also nie. Lubo hat das Abrutschen zwar einigermaßen gestoppt; er hat seinen Stammsupermarkt gefunden, wo er auf Hunde und Fahrräder und Kinderwagen samt Inhalt aufpasst, freundlich grüßt, Einkaufswagen zusammenschiebt. Er macht sich nützlich und bekommt hin und wieder einen Euro von Menschen zugesteckt, die ihr Geld womöglich auch in Immobilienfonds angelegt haben.

Lubo hat Platz genommen und lächelt. Würde er einen Menschen mit einem Gerüststangenverbinder erschlagen? Einen Immobilienhai vielleicht, aber einen anderen armen Teufel bestimmt nicht.

Lubos Deutsch ist noch lückenhafter als sein Gebiss. Stephanie ist wieder in ihr Ermittlerin-Ich geschlüpft.

»Wissen Sie noch, was für ein Wein das war?«

»Guter Wein!«

»Haben Sie ihn probiert?«

»Nein, durfte nicht.«

»Haben Sie die Flasche gesehen? Das Etikett? Die Marke?«

Lubo lacht.

»Nix kapiert.«

Stephanie hat ihr Smartphone hervorgezogen und lässt die Übersetzungs-App die Fragen auf Rumänisch vortragen.

Lubo lächelt traurig. Der Klang der Heimat.

Aber, »nein«, er hat die Flasche nicht gesehen. Lubo schiebt die rechte Hand wie Napoleon unter seine Jacke und beugt sich schützend nach vorn.

»Geheim.«

Sie könnten jetzt weiter mit dem Smartphone herumspielen oder gar einen Dolmetscher heranziehen, weil Handyübersetzer als Beweismittel nicht gelten.

»Danke, Lubo«, sagt Peer.

»Aber …«, protestiert Stephanie, die noch weitere Fragen gehabt hätte.