9,99 €

Mehr erfahren.

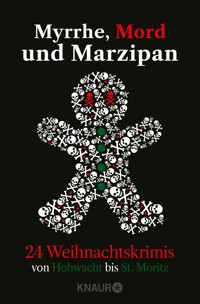

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

You better watch out, you better not die … Sie haben keine Lust auf langweilige Weihnachten und Gedanken an Mord und Totschlag begleiten Sie während der Adventszeit? Dann ist dieses mörderische Adventskalender-Buch genau das Richtige für Sie! 24 renommierte Autor*innen haben sich zusammengefunden und liefern mit »Myrrhe, Mord und Marzipan« eine Kurzgeschichtensammlung der besonderen Art. Entdecken Sie im Advent jeden Tag einen der 24 Kurz-Krimis mit Verbrechen in den schaurig-schönsten Orten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Ob blutig, heiter oder grauenerregend: so kann Weihnachten 2024 kommen! Der Krimi-Adventskalender mit Kurzgeschichten aus den Serienuniversen von Peer Pedes, Tatort Hafen, Eisfeld und Mord auf Achse Nach den SPIEGEL-Bestsellern »Wichtel, Wunder, Weihnachtsmord« und »Teelicht, Tatort, Tannenduft« bietet »Myrrhe, Mord und Marzipan« fesselnde Adventstage mit folgenden Autor*innen: Achilles, Simon Ammer, Eleanor Bardilac, Carine Bernard, Katja Bohnet, Christiane Dieckerhoff, Tilo Eckardt, Christiane Franke/Cornelia Kuhnert, Markus Heitz, Marc Hofmann, Kästner & Kästner, Thomas Kastura, Regine Kölpin, Iny Lorentz, Gisa Pauly, Justine Pust, Kerstin Rubel, Sonja Rüther, Florian Schwiecker, Su Turhan, Anne Verhoeven, Eva Völler, Steffen Weinert und Andreas Winkelmann. Weitere Anthologien aus dieser Krimi-Bestseller-Reihe mit weihnachtlichen Kurzgeschichten sind: - Teelicht, Tatort, Tannenduft - Wichtel, Wunder, Weihnachtsmord - Winter, Weihrauch, Wasserleiche - Rentier, Raubmord, Rauschgoldengel - Lametta, Lichter, Leichenschmaus

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 456

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Miriam Gramoschke (Hrsg.)

Myrrhe, Mord und Marzipan

Von Hohwacht bis St. Moritz

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Sie haben keine Lust auf langweilige Weihnachten und mögen es gerne spannend? Dann ist dieser mörderische Adventskalender genau das Richtige für Sie! 24 renommierte Autor*innen haben sich zusammengefunden und liefern mit Myrrhe, Mord und Marzipan eine Kurzgeschichtensammlung der besonderen Art. Entdecken Sie im Advent jeden Tag einen der 24 Kurz-Krimis mit Verbrechen in den schaurig-schönsten Orten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Ob blutig, heiter oder grauenerregend: So kann Weihnachten 2024 kommen!

Für fesselnde Adventstage sorgen in diesem Jahr:

Achilles, Simon Ammer, Eleanor Bardilac, Carine Bernard, Katja Bohnet, Christiane Dieckerhoff, Tilo Eckardt, Christiane Franke & Cornelia Kuhnert, Markus Heitz, Marc Hofmann, Kästner & Kästner, Thomas Kastura, Regine Kölpin, Iny Lorentz, Gisa Pauly, Justine Pust, Kerstin Rubel, Sonja Rüther, Florian Schwiecker, Su Turhan, Anne Verhoeven, Eva Völler, Steffen Weinert und Andreas Winkelmann.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Motto

1 | Eva Völler: Weihnachtsgans mit Beilagen (Frankfurt)

2 | Florian Schwiecker: Tödliche Weihnachtsengel (Berlin)

3 | Anne Verhoeven: Winterdunkel (Voerde)

4 | Franke ✧ Kuhnert: Advent, Advent (Neuharlingersiel)

5 | Kästner & Kästner, Der Fluch der Nordstern (Hamburg)

6 | Sonja Rüther, Heilige Nacht in Hohwacht (Hohwacht)

7 | Achilles: Der Tote unterm Baum (Berlin)

8 | Carine Bernard, Der verschwundene Weihnachtsengel (Ratingen)

9 | Kerstin Rubel, Erleuchtete Weihnachten (Köln)

10 | Gisa Pauly, Schief gewichtelt (Münster)

11 | Iny Lorentz, Eine Leiche zu viel (Ebersberger Forst)

12 | Tilo Eckardt, Eisbad um Mitternacht (St. Moritz)

13 | Eleanor Bardilac, Das gläserne Spiel des Schnees (Bregenz)

14 | Justine Pust, Hafenliebe (Rostock)

15 | Regine Kölpin, Watt mutt, dat mutt (Otterndorf)

16 | Simon Ammer: Weihnachten (Wien)

17 | Christiane Dieckerhoff, Nachtschwirren (Lübbenau)

18 | Markus Heitz, Eisbrand (Homburg)

19 | Andreas Winkelmann, Schockgefrostet im Himmelreich (Caputh)

20 | Thomas Kastura, Im Auftrag Ihrer Majestät (Bamberg)

21 | Katja Bohnet, *Non-Player-Character (Königstein)

22 | Steffen Weinert, Das Krohmers (Berlin)

23 | Marc Hofmann, Brown Sugar (Markgräflerland)

24 | Su Turhan, Rot wie Blut (München)

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

wie spitz sind deine Nadeln.

An deinem Stamm Geschenke steh’n,

so tödlich und so wunderschön.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

wie spitz sind deine Nadeln.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

den Duft von Tod du überdeckst,

die Äste schief, der Schmuck defekt,

bespritzt mit Blut gen Himmel reckst.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

den Duft von Tod du überdeckst.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

auch du wirst später klein gehackt:

Mit Axt und Messer bist du dran,

Beweis zerstört, Leiche verpackt.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

auch du wirst später klein gehackt.

1

Eva Völler

Weihnachtsgans mit Beilagen

Frankfurt

Über die Autorin:

Geboren und aufgewachsen am Rand des Ruhrgebiets, hat Eva Völler sich schon als Kind gern Geschichten ausgedacht. Trotzdem hat sie zuerst als Richterin und später als Rechtsanwältin ihre Brötchen verdient, ehe sie die Robe endgültig an den Nagel hängte und das Schreiben zum Hauptberuf machte. Nach ihren großen SPIEGEL-Bestsellererfolgen mit der Ruhrpott-Saga und Die Dorfschullehrerin wendet die Autorin sich mit ihrer Dilogie Helle Tage, dunkle Schuld und Alte Taten, neuer Zorn einem Thema zu, das sie aus menschlicher wie juristischer Sicht schon lange fasziniert: die Verstrickung der Polizei und Justiz in die verbrecherischen Machenschaften des Naziregimes und die Aufarbeitung nach dem Krieg.

Das ist nicht dein Ernst«, ächzt Torsten. Ungläubig starrt er auf den Messergriff, der aus seiner Brust ragt.

Niemand hätte über den Anblick entsetzter sein können als ich. »Oh mein Gott, es tut mir so leid, das wollte ich nicht!«, entfährt es mir. Schockiert beobachte ich, wie Torsten bei dem vergeblichen Versuch, sich an der großen Anrichte festzuklammern, ins Straucheln gerät. Er schafft es gerade noch, rückwärts zum Esstisch zu torkeln und sich dort auf einen der sechs Stühle fallen zu lassen – echte Thonet-Freischwinger, die ein kleines Vermögen gekostet haben. Die Armlehnen halten Torsten an Ort und Stelle, er bleibt sitzen, als hätte er soeben zum Essen Platz genommen. Um das Messer herum breitet sich ein Blutfleck aus. Ich bin wie gelähmt und kann es einfach nicht glauben. Torsten starrt mich röchelnd an. Er starrt und röchelt. Dann hört er auf zu röcheln. Genau genommen hört er auch auf zu atmen. Weil er ganz plötzlich tot ist.

Offenbar habe ich gerade meinen Mann umgebracht.

Ich habe das Telefon in der Hand und überlege voller Panik, alles auf irgendwelche Einbrecher zu schieben. Wurde nicht erst letzte Woche ein Ehepaar im Westend überfallen? Von den Gangstern gefesselt, verletzt, ausgeraubt. Bargeld, Juwelen, Uhren, alles weg, ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro.

Ich muss einfach nur was Passendes aussagen, so was wie: Hätte Torsten doch bloß ohne Gegenwehr seine Rolex und seine Brieftasche herausgerückt!

Lieber Himmel, ob mir das irgendwer abkauft? Und was, wenn nicht? Dann hilft die Wahrheit mir auch nicht weiter. Mal ehrlich, würden Sie einer Frau glauben, die behauptet, sie hätte ihrem Mann ganz ohne böse Absicht ein Messer in die Brust gestoßen?

Ich starre das Telefon an, als könnte es beißen. Will ich wirklich ins Gefängnis? Oder doch lieber noch ein bisschen nachdenken? Dann wird mir die Entscheidung abgenommen, denn an der Wohnungstür klingelt es Sturm. Ich lege das Telefon weg und gehe nachschauen, wer da ist.

Durch den Türspion sehe ich Isolde Schröder, unsere betagte Etagennachbarin. Sie ist völlig aufgelöst. Ihr sonst so sorgfältig frisiertes silberweißes Haar hängt zerrauft herab, und in ihrem Gesicht spiegelt sich helle Aufregung. Hat sie etwa was mitgekriegt? Nein, unmöglich. Die pompöse Gründerzeitvilla hat dicke Wände, das Haus ist alles andere als hellhörig. Trotzdem, sicher ist sicher. Ich mache nur einen Spaltbreit auf und lasse die Türkette, wo sie ist.

»Was ist los, Isolde?«

»Vera, ich weiß nicht weiter! Ich muss ganz dringend zur Bank, aber mein Wagen springt nicht an! Ein Taxi braucht sicher zehn Minuten, bis es da ist, und die Bank macht doch gleich zu! Könntest du …?« Ihr flehender Blick spricht Bände, und mir will auf die Schnelle keine plausible Ausrede einfallen. Dann denke ich, dass es vielleicht ganz gut ist, für eine Weile aus dem Haus zu kommen. Mit dem toten Torsten in der Nähe kann ich keinen klaren Gedanken fassen. Ich brauche Abstand. Und eine Strategie. Vielleicht fällt mir unterwegs eine ein.

An der Stelle muss ich ein bisschen ausholen, um die Sache mit dem Messer zu erklären. Nicht, dass Sie denken, ich hätte es in Tötungsabsicht aus der Schublade genommen, während Torsten arg- und wehrlos neben mir an der Anrichte stand. (Das wäre nämlich Heimtücke, also ein Mordmerkmal.) Nein, ich hatte das große Tranchiermesser schon in der Hand, um damit die Weihnachtsgans zu zerteilen – das mache ich immer vor dem Braten, weil es die Garzeit verringert. Und Torsten war mir auf die Pelle gerückt, um mich zu piesacken, auf seine spezielle Art. Indem er mir klarmachte, dass ich nichts ohne ihn bin. Dass alles nur sein Verdienst ist. Die Eigentumswohnung am Holzhausenpark, der Porsche Cayenne SUV und die Aktienpakete, und dass ich mit vierundfünfzig zu alt bin, um beruflich noch irgendwas zu reißen. Dass unser Leben nur im Team funktioniert. Team Torsten, verstanden? Und wieso! das! nicht! in! meinen! dämlichen! Schädel! reingeht?!, unterstrichen mit einem Klopfen seiner Fingerknöchel gegen meine Stirn.

Da ist es passiert. Quasi aus einem Reflex heraus. Mehr oder weniger unbeabsichtigt. Fahrlässig, wenn überhaupt. Allerhöchstens im Affekt. Aber auf gar keinen Fall mit Mordvorsatz (siehe oben). Bloß – wer würde diese Version schlucken? Isolde garantiert nicht. Auf Torsten lässt sie nichts kommen. Sie ist einer seiner größten Fans.

Hier muss ich noch weiter ausholen, weil Sie sich bestimmt fragen, wie jemand ein Fan von Torsten sein kann. Von einem tyrannisch veranlagten, selbstherrlichen, zu Übergewicht neigenden Mittfünfziger, der aus Prinzip niemanden grüßt, nicht mal die freundliche alte Nachbarin, mit der man schon fast sechs Jahre lang im selben Haus wohnt. Die Antwort ist simpel: Isolde liest für ihr Leben gern Krimis, und Torsten schreibt welche. Eine Krimi-Reihe, um genau zu sein. Damit hat er, zumindest in der Buchbranche, eine gewisse Popularität erworben. Und eine beachtliche Stammleserschaft, zu der auch Isolde gehört.

Die Reihe besteht aus mittlerweile sieben Bänden, doch erst der vierte Band hat die Bestsellerlisten erobert. Sogar das Feuilleton nimmt seit diesem Durchbruch von den Krimis Notiz, in den Besprechungen ist von unerwartetem Tiefgang, gesellschaftlicher Relevanz und vielschichtigen Figuren die Rede, es sei ein Quantensprung gegenüber den ersten drei Romanen der Reihe.

Solche Vergleiche machten Torsten fuchsteufelswild, sicherlich nicht ganz zu Unrecht. Denn es existiert ein streng gehütetes Geheimnis, das nur wir beide kannten: Die letzten vier Bände habe ich geschrieben.

Ich chauffiere Isolde mit dem Porsche zu ihrer Hausbank und sitze wie ein Zombie am Steuer. Sie erzählt irgendwas, aber ich bin tief in Gedanken versunken und schnappe nur Fetzen auf: dass sie Geld für ihre Tochter Beate abheben will, die in der Bredouille steckt. Was mich nicht wundert, Beate steckt dauernd in irgendwelchen Bredouillen, meist haben sie mit Männern zu tun, die sie ausnehmen wie eine Weihnachtsgans, nur um sie dann sitzen zu lassen.

Beim Stichwort Weihnachtsgans bin ich im Geiste sofort wieder bei Torsten und dem Messer in seiner Brust. Ich rekapituliere, dass die Klinge direkt ins Herz gegangen sein muss, sonst wäre er nicht so schnell gestorben. Mit Verletzungen aller Art, von Stich- über Schuss- bis Schlagverletzungen, kenne ich mich aus, das bringt die Recherche für Krimis mit sich. Als Autor muss man Bescheid wissen. Auch über Spuren am Tatort. Spuren sind bei Mordermittlungen das A und O, das fängt bei Fingerabdrücken an und hört bei Fasern und Blutspritzern noch lange nicht auf. Und im Moment besagen alle Spuren in unserer Wohnung definitiv, dass ich Torsten erstochen habe. Anders sähe es nur aus, wenn ich das Messer entsorge. Dann wäre die Tatwaffe weg und alles wieder offen.

Und so entwerfe ich während der Fahrt zu Isoldes Bank ein Szenario für meine fiktive Aussage. Zwei Täter, maskiert und behandschuht, mit Messern bewaffnet, osteuropäischer Akzent. Ja, das würde gehen.

Moment – osteuropäisch? Was für ein hässliches Klischee! Warum nicht etwas Globaleres, zum Beispiel ein asiatischer Akzent? Das erweitert den infrage kommenden Täter-Kulturkreis locker auf mehrere Milliarden Menschen.

Es hat nur den Nachteil, dass es mich in zusätzliche Erklärungsnot bringt. Ich höre schon die bohrenden Fragen auf dem Polizeirevier.

»Was genau haben die Täter gesagt, und in welchem Tonfall? Und was für ein asiatischer Akzent soll das gewesen sein? Urdu, Hindi, Mandarin, Japanisch oder einer von den tausend anderen? Wie haben die Täter sich bewegt, wie groß waren sie, was hatten sie an?«

Am Ende würde ich mich winden wie ein Wurm am Angelhaken. Besser, es käme gar nicht erst so weit.

Damit gehe ich gedanklich dazu über, die Leiche verschwinden zu lassen.

Es ist schon dunkel. Im Hintergrund ragt die erleuchtete Skyline des Frankfurter Bankenviertels auf. Die Straßen sind weihnachtlich geschmückt, in den Bistros wird Glühwein ausgeschenkt, und die Schaufenster sind mit glitzerndem Adventskram dekoriert. Noch ein Tag bis Heiligabend, aber keine Spur von stiller Nacht – in den Läden herrscht lebhafter Andrang. Wie immer kaufen die Leute noch Last-Minute-Geschenke. Was mich angeht, so habe ich – ebenfalls wie immer – schon alles beisammen. Ein Parfüm für meine Schwester, eins für meine Tante. Einen Bildband für meinen Onkel. Und für Torsten teuren französischen Wein und einen edlen Schal. Bei Lesungen drapiert er sich gern einen Kaschmirschal um die Schultern und hat ein Glas Chablis Premier Cru neben sich stehen.

Plötzlich habe ich einen Kloß im Hals. Torsten wird sich nie wieder einen Schal um die Schultern legen, nie wieder Wein trinken! Unvermittelt packt mich mein Gewissen. Es gab eine Zeit, da haben wir uns geliebt! Nur kurz, aber dennoch. Wie konnte es bloß zu dieser schaurigen Bluttat kommen? Welch dunklen seelischen Abgründen ist diese jähe Bereitschaft zu töten entsprungen?

Bei der Bank angekommen, eilt Isolde aus dem Wagen und bleibt ein paar Minuten weg, während derer ich mich genauer mit den Möglichkeiten einer Leichenbeseitigung auseinandersetze. Die Probleme liegen auf der Hand – Torsten ist mindestens hundert Kilo schwer, und ich bin eine zierliche Person, die nur etwas mehr als halb so viel wiegt. Ihn einfach in einen Teppich zu rollen und über der Schulter zum SUV zu schleppen, scheidet schon mal aus. In der Villa gibt es zwar einen Fahrstuhl, sodass der Weg vom dritten Stock runter zu den Parkplätzen im Hinterhof theoretisch zu bewältigen wäre, aber wenn, dann höchstens in mehreren Etappen. Und schon stehe ich vor dem nächsten Problem: Mit dem Tranchiermesser lässt sich zwar eine Gans in Portionen zerlegen, nicht jedoch ein ausgewachsener Mann von Torstens Format.

Was mir ins Gedächtnis ruft, dass irgendwo in unserem Kellerraum noch eine Säge liegen muss. Damit haben wir früher immer die Weihnachtsbäume zurechtgesägt, passend für den Christbaumständer.

An der Stelle schweifen meine Gedanken abermals ab. Wann haben wir eigentlich aufgehört, Weihnachtsbäume aufzustellen? Den letzten hatten wir, glaube ich, im Jahr vor Torstens Schreibblockade. Damals brachte er keine Zeile mehr zustande, monatelang, und schließlich flehte er mich an, den Staffelstab zu übernehmen – so nannte er es.

Tatsächlich war Not am Mann, er hatte schon einen Vorschuss vom Verlag eingesackt, und von dem Geld war nicht mehr viel da. Unsere Ehe steckte in einer Krise, es war eine Gelegenheit, an der Beziehung zu arbeiten. Guten Willen zu zeigen. Gemeinsam den Karren aus dem Dreck zu ziehen.

Für mich war es keine große Sache, schließlich kannte ich Torstens Texte bis ins Kleinste, weil ich sie schon die ganze Zeit redigiert hatte. Außerdem liegt mir das Schreiben im Blut. Als gelernte Reporterin hatte ich viele Jahre lang nichts anderes gemacht.

Seine Ghostwriterin zu sein, war anfangs gar nicht übel. Die Krimis machten mir Spaß, und nach den zuvor mäßigen Erfolgen rollte plötzlich der Rubel. Wir konnten uns auf einmal alles Mögliche leisten, inklusive einer traumhaften Altbauwohnung in begehrter Frankfurter Lage, mit Deckenstuck, herrlichem Eichenparkett und einem offenen, für unfassbar viel Geld durchdesignten Wohn-Essbereich. Auch wenn ich mich nur heimlich im Glanz von Torstens wachsendem Ruhm sonnen konnte, war es ein befriedigendes Gefühl.

Bis ich merkte, dass Torsten felsenfest davon überzeugt war, selbst der Schöpfer dieser neuen, besseren Werke zu sein, schließlich basierten sie auf seinen ureigensten Konzepten. Wobei Letztere kaum mehr waren als Brocken, die er mir hinwarf, etwa: »Das Opfer soll aus der Modebranche kommen, und der Täter soll ein heimlicher Stalker sein, der nach außen hin ganz seriös im Finanzsektor arbeitet.« Oder: »In meinem nächsten Buch soll mal die Kungelei bei der Stadtplanung aufs Korn genommen werden, mit mafiösen Strukturen, die bis ins Bankenwesen reichen.«

Dass solche Fragmente sich nicht von allein in 400-Seiten-Romane verwandeln, spielte für Torsten keine Rolle. In seinen Augen war ich eine Art Schreibmaschine, die lediglich Fleißarbeit verrichtete und seine Handlungsideen in Worte goss. Mit absehbaren Folgen: Unsere Ehe bestand seit Jahren bloß noch auf dem Papier. Torsten hatte wechselnde Affären, und ich die Nase voll. Von Torsten und vom Ghostwriting. Ich wollte die Scheidung und von allem die Hälfte, auch von den Tantiemen, die der Verlag regelmäßig ausschüttet. Vor allem von den Tantiemen. Das habe ich ihm vor den Latz geknallt, mehrmals, zuletzt mit äußerstem Nachdruck. Woraufhin die Sache mit dem Tranchiermesser passiert ist.

Und schon bin ich wieder bei meinem Problem. Säge oder nicht Säge?

Isolde kommt aus der Bank und steigt zu mir in den Porsche. In der Hand hält sie einen Umschlag.

Sie ist immer noch komplett durch den Wind, ich sehe, wie ihre Finger zittern, während sie auf ihrem Handy herumtippt und eine Nachricht versendet. »Gott sei Dank«, sagt sie anschließend zu mir. »Es hat geklappt!«

»Was denn?«, frage ich.

»Der Staatsanwalt hat mir geraten, denen bei der Bank zu sagen, dass ich das Geld für einen Autokauf brauche. Sonst würden sie es vielleicht auf die Schnelle nicht hergeben, weil es ja so viel auf einmal ist. Wegen irgendwelcher Vorschriften, keine Ahnung. Aber egal, ich hab den Vorschlag des Staatsanwalts befolgt, und es hat funktioniert.«

»Welcher Staatsanwalt?«, will ich wissen. Mir schwant Übles.

»Der, mit dem ich telefoniert habe. Wegen Beate. Ich hab ihr gerade geschrieben, dass ich jetzt das Geld habe und wieder auf dem Heimweg bin.« Isoldes Handy summt, eine Nachricht geht ein. »Oh, gut! Sie schicken gleich einen Polizeibeamten in Zivil vorbei, um es abzuholen!«

»Was soll denn das für eine Notlage sein, in der Beate sich befindet?«, erkundige ich mich alarmiert.

»Sie hat jemanden überfahren«, bricht es aus Isolde heraus. »Man hat sie verhaftet, jetzt ist sie im Gefängnis. Und da muss sie über die Festtage bleiben. Außer, wir bezahlen eine Kaution.« Sie hält den Umschlag hoch. »Fünfzehntausend Euro. So viel müssen wir als Sicherheit hinterlegen, damit sie freikommt!«

Mir schießt durch den Kopf, was sich mit fünfzehntausend Euro in bar alles anstellen lässt. Habe ich soeben noch – alternativ zum Zersägen – die Anschaffung einer Zinkwanne nebst ein paar Kanistern Salzsäure erwogen, überlege ich jetzt spontan, spurlos zu verschwinden. Heute noch. Am besten in ein Land ohne Auslieferungsabkommen.

Aber das verwerfe ich sofort. Torsten umzubringen ist eine Sache. Einer lieben alten Dame ihr Geld wegzunehmen, eine andere. Auch wenn ich weiß, dass Isolde als Witwe eines betuchten Zahnarztes schwer bei Kasse ist und die fünfzehntausend verschmerzen kann – auf dieses Niveau werde ich nicht herabsinken!

»Isolde, du bist reingelegt worden«, erkläre ich ihr. »Beate hat niemanden überfahren, und der angebliche Staatsanwalt ist ein Betrüger. Die wollen dir bloß das Geld abluchsen. Man nennt so was Enkeltrick, hast du vielleicht schon mal gehört.«

Der Mund steht ihr offen. »Was? Aber … Beate hatte mir doch eine Nachricht geschrieben! Schau selbst!«

Ich halte gerade an einer roten Ampel, und Isolde zeigt mir ihr Handy. Ein älteres Modell mit Kordel, es hängt um ihren Hals wie ein Schmuckstück. Wir schreiben uns manchmal WhatsApp-Nachrichten, sie kommt für ihre fünfundachtzig Jahre erstaunlich gut damit zurecht.

»Hallo Mama«, lese ich. »Mein Handy ist kaputt. Ich habe eine neue Nummer. Bitte ruf mich an. Es ist sehr dringend!« Mitfühlend sehe ich Isolde an. »Und dann hast du die Nummer angerufen?«

Isolde nickt, immer noch ganz fassungslos. »Beate war wirklich am Telefon!« Sie besinnt sich. »Ich hätte jedenfalls schwören können, dass sie es war! Ich hab sie gefragt: Beate, was ist denn los? Und da fing sie an, fürchterlich zu weinen, ich konnte sie kaum verstehen. Als Nächstes hatte ich diesen Staatsanwalt dran, der mir alles erklärt hat. Das mit dem Unfall und der Kaution und so weiter, und dass es schnell gehen muss, weil sonst das Kautionsbüro über Weihnachten zumacht. Da bin ich gleich los.«

Und weil Isoldes angejahrte Limousine nicht ansprang, suchte sie Hilfe bei mir, ihrer Etagennachbarin, die zufällig gerade ihren Mann um die Ecke gebracht hatte.

Ungläubig schüttle ich den Kopf. Was für eine schräge Wendung! Im Roman würde mir das Lektorat dergleichen nicht durchgehen lassen. Dramaturgisch viel zu absurd. Was mal wieder beweist, dass die abgefahrensten Dinge nur im wirklichen Leben passieren.

»Also ist Beate gar nicht im Gefängnis?«, fragt Isolde.

»Hundertprozentig nicht. Das ist alles nur Fake.«

Sie ist zuerst erleichtert, dann entrüstet. »Die sollen mich kennenlernen!« Erneut tippt sie auf ihrem Handy herum. »Verflixt, wo ist diese Notruftaste, wenn man sie mal braucht? Ah, da!« Sie hat auf laut gestellt, ich höre ein Freizeichen, dann geht jemand von der Notrufzentrale dran.

»Ich möchte ein Verbrechen melden!«, ruft Isolde aufgeregt. »Kommen Sie schnell!« Sie nennt unsere Adresse und erklärt alles. Die Männerstimme in der Leitung befiehlt ihr, Ruhe zu bewahren und den Betrüger nicht in die Wohnung zu lassen, man werde sofort eine Polizeistreife schicken.

Mir ist bei dem Wort Verbrechen der Schreck in die Glieder gefahren, aber richtig nervös werde ich erst, als Isolde mich fragt, ob sie vorsichtshalber mit zu mir kommen könne. Sie sorgt sich, dass die falsche Polizei schneller da ist als die echte. Womöglich lungert der Betrüger ja schon im Treppenhaus herum und wartet darauf, dass sie mit dem Geld heimkommt! Ob ich etwa den schlimmen Überfall im Westend vergessen hätte, den von letzter Woche, bei dem dieses Ehepaar um sein Hab und Gut gebracht wurde?

»Bei dir und Torsten würde ich mich sicher fühlen«, sagt sie.

Ich denke fieberhaft nach, während ich auf den Hinterhof der Villa einbiege und den Wagen parke. »Isolde, ich habe eine bessere Idee«, sage ich. »Du solltest mir das Geld geben.«

»Wirklich?« Sie furcht die Stirn. »Aber warum?«

»Na, um dich zu schützen. Und um den Täter zu schnappen. Willst du den etwa ungeschoren davonkommen lassen?«

Das verneint sie energisch, und dann erläutere ich ihr auf dem Weg zum Aufzug, was ich vorhabe.

»Ich nehme das Geld an mich, und wenn der Betrüger bei dir vor der Tür steht, schickst du ihn auf direktem Wege rüber zu mir.«

»Aber mit welcher Begründung?«

»Mit der Wahrheit. Dass du mir den Umschlag zur Aufbewahrung mitgegeben hast. Aus Angst, zwischenzeitlich ausgeraubt zu werden, so wie das Ehepaar im Westend letzte Woche. Dass ich an deiner Stelle den Umschlag zur Abholung bereithalte.« Wir steigen in den Fahrstuhl, und ich überlege, wie man das Ganze dramaturgisch abrunden könnte. »Vorsorglich solltest du dem Betrüger weismachen, dass du mir verschwiegen hast, was in dem Umschlag drin ist, um mich nicht in Versuchung zu führen. So kommt er gar nicht auf die Idee, dass es sich um eine Falle handelt. Sobald er bei mir ist, halte ich ihn hin, bis die Polizei kommt.«

Isolde ist sichtlich angetan von der Idee und reicht mir den Umschlag. »Torsten ist ja zum Glück auch noch da! Dieser Bär von einem Mann! Ein wahrer Fels in der Brandung!«

»Ja«, sage ich lahm.

Isolde setzt noch eins drauf. »Er ist so klug und furchtlos. Sein Charakter spricht aus jeder Zeile seiner wunderbaren Romane.« Verschämt fügt sie hinzu: »Weißt du, seine drei ersten Bücher fand ich eher … na ja, durchschnittlich. Aber dann! Morde in Mainhattan, das war so spannend und mitreißend! Und dieser sympathische Ermittler Kurt! Dem würde ich mein Leben anvertrauen!«

»Toll«, sage ich, nicht sicher, ob ich mich geschmeichelt oder verzweifelt fühlen soll.

Aber wenigstens habe ich jetzt einen Plan.

Ich stehe am Esstisch und meide Torstens starren, toten Blick. Würgend und mit abgewandtem Gesicht habe ich ihm soeben das Messer aus der Brust gezogen. Die Klinge ist voller Blut, aber da muss ich jetzt durch.

Das klappt nie!, denke ich ein ums andere Mal. Doch mir bleibt keine Wahl. Wem will ich was vormachen? Ich bin nicht der Typ für Säge und Salzsäure, seelische Abgründe hin oder her. Ganz abgesehen davon, dass ich nach der Beseitigung der Leiche das größte Problem noch vor mir hätte, nämlich dem Rest der Welt Torstens plötzliches Verschwinden zu erklären.

Es gibt eine winzig kleine Chance, alles auf andere Art hinzubiegen, und die will ich nutzen.

Der Umschlag liegt vor mir auf dem Tisch. Bereit zur Übergabe. Denn ich habe keineswegs vor, den Betrüger hinzuhalten. Ich will ihn nur ganz kurz in den Flur bitten, dann soll er das Geld nehmen und verschwinden. Den Schaden werde ich Isolde ersetzen. Sobald ich einen Erbschein habe und an das Wertpapierdepot drankomme, das auf Torstens Namen läuft und auf dem er massenweise Tantiemen gebunkert hat.

Da klingelt es, und ich springe auf. Mit dem Messer in der Hand eile ich zur Wohnungstür und schaue durch den Spion. Draußen steht ein durchschnittlich großer, durchschnittlich angezogener Mann mittleren Alters. Unmöglich zu sagen, ob er zu den Guten oder den Bösen gehört. Es könnte ein Beamter von der angekündigten Streife sein oder der Betrüger. Je nachdem, wer es schneller zum Holzhausenpark geschafft hat.

Ich öffne die Tür, lasse aber die Kette vorgelegt. »Ja, bitte?«

»Guten Abend«, kommt es förmlich zurück. »Frau Schröder hat Ihnen einen Umschlag zur Aufbewahrung übergeben, den ich abholen möchte.«

Ein Polizist hätte sich ausgewiesen. Es muss der Betrüger sein.

Trotzdem vergewissere ich mich. »Für Isoldes Tochter Beate?«

»Ganz recht.«

Unauffällig atme ich durch. Es ist der Betrüger. Der im Übrigen ein einwandfreies Hochdeutsch spricht, vielleicht mit einem ganz leichten Frankfurter Akzent. Ich hake die Sicherheitskette aus und mache die Tür richtig auf. »Kommen Sie kurz rein, ich hab den Umschlag drinnen liegen.« Um das blutige Messer in meiner Hand zu erklären, füge ich hinzu: »Ich bereite gerade den Weihnachtsbraten vor.«

Es scheint ihn nicht zu interessieren. Er folgt mir in den Wohnungsflur, wo ich nach zwei Schritten über meine Handtasche stolpere, die wie zufällig vor der Garderobe auf dem Boden herumliegt. Dabei lasse ich das Messer fallen, direkt vor seine Füße. Er bückt sich automatisch und hebt es auf, womit der Zweck der ganzen Aktion auch schon erfüllt ist: Seine Fingerabdrücke sind nun auf dem Messergriff.

Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass er wieder geht. Und zwar schleunigst, sonst hyperventiliere ich. Länger machen meine Nerven das nicht mehr mit. Mein Herz rattert so laut, dass ich kaum meine eigene Stimme hören kann.

»Warten Sie hier, ich hole rasch das Geld.«

Schwerer Fehler, wir merken es beide gleichzeitig. Vom Inhalt des Umschlags weiß ich doch angeblich gar nichts!

»Ich hab nur ganz kurz reingeschaut«, platze ich heraus, um den Lapsus zu kaschieren. »Aber ich hab alles drin gelassen, ehrlich!«

Damit mache ich es nur schlimmer. Er hat immer noch das Messer in der Hand und folgt mir, während ich vor ihm zurückweiche. Rechts und links sind Zimmertüren, aber in meiner Panik verpasse ich sie und lande am Ende des Flurs vor dem Durchgang, der zu unserem großen Wohn-Esszimmer führt.

Und dort sieht der Betrüger, ehe ich es verhindern kann, Torstens Leichnam am Tisch sitzen.

»Ist der Kerl tot?«, fragt er verblüfft.

»Äh – nein«, behaupte ich. »Das ist ein … Rollenspiel.«

Der Betrüger lässt sich nicht für dumm verkaufen. Er schaut sich das blutbeschmierte Messer in seiner Hand an und stellt Zusammenhänge her.

»Du hast deinen Alten abgestochen und willst es mir anhängen!«, blafft er mich an.

»Ich weiß gar nicht, wovon Sie reden!« Ich will es empört klingen lassen, aber es hört sich an wie das Fiepen einer Maus.

Auf einmal sieht der Betrüger überhaupt nicht mehr durchschnittlich aus. Sein Gesicht hat sich in eine teuflische Fratze verwandelt. »Du hast ja keine Ahnung, mit wem du dich da anlegen willst, du verrückte Schlampe!«

Er stürzt sich auf mich, und ich flüchte japsend um den Esstisch herum, während der Betrüger mir nachsetzt. Zweimal rennen wir um den Tisch, ich vorneweg und er hinterher. Aber dann stolpere ich, diesmal wirklich, und der Betrüger packt mich, direkt neben dem Freischwinger, in dem Torsten sitzt, und schleudert mich brutal auf den Tisch. Ich liege rücklings da, und sofort ist er über mir. In der nächsten Sekunde holt er mit dem Tranchiermesser aus und will es mir in die Kehle rammen. Ich schreie wie am Spieß und wehre den Angriff instinktiv mit dem Unterarm ab. Die scharfe Klinge geht glatt durch Haut und Muskeln, ich spüre, wie sie am Knochen entlangschabt. Er reißt das Messer heraus. In meiner Todesangst ergreife ich mit der freien Hand den Umschlag und halte ihn wie einen Schutzschild vor mich, nur eine Millisekunde, bevor er das nächste Mal zustößt. Der Umschlag bremst die Wucht des Stichs, aber die Spitze des Tranchiermessers dringt durch und verletzt mich am Hals. Ich merke, wie die Haut aufplatzt und Blut herausrinnt. Der Betrüger drückt meinen Arm und den Umschlag beiseite. Diesmal hebt er das Messer weit über seinen Kopf, um richtig Schwung zu nehmen.

Da ertönt ein ohrenbetäubender Knall, und auf der Stirn des Betrügers erscheint ein dunkles Loch, es sieht aus wie ein grausiges drittes Auge. Das Messer fällt auf mich herab, die Spitze verfehlt mein Gesicht nur knapp. Federnd bleibt es in der Tischplatte stecken, ungefähr zwei Zentimeter neben meiner Schläfe. Eilige Schritte kommen näher, und ich höre, wie ein Mann hinter mir einen Fluch ausstößt, es klingt nach Verdammt noch mal, das war knapp!

Wie in Zeitlupe nehme ich noch wahr, dass der Betrüger zu Boden sackt, dann wird alles um mich herum schwarz.

Als ich wieder zu mir komme, wimmelt es in der Wohnung von Polizei und Sanitätern. Mein Unterarm ist dick verbunden, und am Hals spüre ich eine Kompresse. Ich liege auf einer Trage, in meiner Armbeuge steckt eine Kanüle, und im Hintergrund verlautbart Isolde mit tränenerstickter Stimme, dass Torsten in selbstloser Zivilcourage sein Leben für sie geopfert habe. Bei diesen Worten fängt sie an zu weinen.

»Bitte sagen Sie mir, dass wenigstens Vera durchkommt!«, ruft sie schluchzend aus.

Jemand versichert Isolde, dass ich bald wieder wie neu sein werde, der Blutverlust sei nicht besonders gravierend. Ich bin mindestens so erleichtert wie sie.

Gerade werde ich von zwei Johannitern zum Aufzug gerollt, als neben meiner Trage ein Mann auftaucht. Er ist Ende fünfzig, hochgewachsen und durchtrainiert.

»Ah, Sie sind wieder bei Bewusstsein«, sagt er.

An seiner sonoren Stimme erkenne ich, dass es derselbe ist, der vorhin geflucht hat. Ich ziehe daraus den Schluss, dass er von der Polizei ist und den Betrüger erschossen hat.

»Kurt Krüger«, stellt mein Retter sich vor. »Kripo Frankfurt.«

»Ich bin Vera«, krächze ich, weil mir nichts Besseres einfällt. Dass der Ermittler meiner Krimireihe zufälligerweise ebenfalls Kurt heißt, wäre ganz sicher kein passender Konversationsbeitrag. Zumal es ja gar nicht meine Reihe ist, sondern die von Torsten. Der jetzt tot ist. Damit ist auch Kurt – der Krimi-Kurt – gestorben, und die Fortsetzung der Reihe ebenfalls. Irgendwie ein bisschen traurig, aber ich hatte es ja so gewollt.

Kurt Krüger räuspert sich. »Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihr Mann hat es nicht geschafft. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.«

»Ich hab’s eben schon gehört«, flüstere ich. »Das ist nur meine Schuld. Es war so leichtsinnig von mir! Ich hätte diesen Verbrecher nicht reinlassen dürfen! Mir war nicht klar, wozu er fähig ist!«

»Nach dem Kerl haben wir schon lange gefahndet. Nicht nur wegen zahlreicher Betrügereien. Er war an etlichen Raubüberfällen beteiligt, unter anderem letzte Woche im Westend. Außerdem steht er im Verdacht, einen seiner Komplizen umgebracht zu haben.«

»Das ist ja … furchtbar!«, bringe ich matt hervor. Ich muss mich zwingen, besser auf meine Worte zu achten. Beinahe hätte ich fantastisch gesagt. »Danke, dass Sie mich gerettet haben«, füge ich hinzu, und das meine ich mit sehr viel mehr Inbrunst, als Kurt Krüger ahnen kann.

»Das ist mein Job«, wehrt er ab.

Die Sanitäter rollen mich in den Fahrstuhl. Das Gestell mit der Trage passt nur knapp hinein, Kurt Krüger muss draußen bleiben.

»Ich komme in den nächsten Tagen noch mal zu Ihnen, ich brauche ja Ihre Aussage«, teilt er mir durch die offene Fahrstuhltür mit, und dabei fange ich seinen Blick auf. Ich suche darin nach Zweifeln. Einem Hauch von Skepsis, vielleicht sogar Misstrauen. Aber da ist nichts. Oder doch?

Dann schließt sich die Tür des Aufzugs. Mir entweicht ein zittriger Seufzer. Scheint so, als wäre es vorbei. Zumindest fürs Erste.

In den nächsten Tagen, hat er gesagt. Genug Zeit, um meine Aussage einzustudieren. Mich gegen mögliche Fangfragen zu wappnen. Dieser Kurt Krüger ist ein erfahrener Kriminalist, der hat sicher schon viele festgenagelt. Besonders Frauen. Mit seinen breiten Schultern und den durchdringend hellen Augen strahlt er eine bezwingend männliche Attraktivität aus.

Ich werde auf alles vorbereitet sein.

2

Florian Schwiecker

Tödliche Weihnachtsengel

Berlin

Über den Autor:

Florian Schwiecker ist 1972 in Kiel geboren und hat viele Jahre in Berlin als Strafverteidiger gearbeitet. Während seiner Tätigkeit für ein internationales Wirtschaftsunternehmen in den USA entstand die Idee zu seinem ersten Thriller Verraten. Seit 2021 schreibt er gemeinsam mit Michael Tsokos die Justizkrimireihe um den Strafverteidiger Rocco Eberhardt und den Rechtsmediziner Doktor Justus Jarmer, deren Bände allesamt in den Top 4 der SPIEGEL-Bestsellerliste landeten. Außerdem empfiehlt Florian Schwiecker regelmäßig Krimis in seiner Kolumne auf freundin.de.

Die in dieser Anthologie enthaltene Kurzgeschichte kann als unabhängiger Teil der Krimireihe Eberhardt & Jarmer ermitteln gelesen werden.

1. Kapitel

Er hat sie umgebracht«, schrie ihn das junge Mädchen mit weit aufgerissenen Augen an. »Kommen Sie! Nun kommen Sie schon. Sie müssen helfen!« Ihre Stimme überschlug sich, und sie zerrte am Ärmel seiner Uniformjacke.

Normalerweise hätte Plachutta sich das nicht gefallen lassen und ihr erst mal die Leviten gelesen. So ging das ja nicht. Er war Kontaktbereichsbeamter für diesen Teil des Bezirks. Im Rang eines Polizeioberkommissars. Da erwartete er schon etwas mehr Respekt. Doch gerade als er dazu ansetzen wollte, ihr die Grundzüge guten Benehmens zu erklären, zog sie mit einer derartigen Kraft an seiner Jacke, dass er nicht anders konnte, als ihr zu folgen, wenn er nicht stolpern wollte. Wenige Meter später bogen sie um die Ecke des Häuserblocks, als sie stehen blieb.

»Er, da vorne«, rief sie und zeigte mit dem Finger auf die Mitte des Fürstenplatzes auf der anderen Straßenseite. Plachutta hielt für einen Moment inne. Die Szene, die sich vor seinen Augen abspielte, erinnerte ihn eher an einen Katastrophenfilm, als dass sie in Berlins beschauliches Westend passte. Er schüttelte den Kopf und kniff die Augen zusammen. Passierte das gerade wirklich? In der Mitte des Platzes standen etwa zwanzig Teenager. Wenigstens fünf von ihnen schienen sich zu übergeben und wurden dabei von den anderen gestützt. Doch das war nicht das Schlimmste. Was ihm wirklich die Nackenhaare aufstellte, war der junge Mann, der über einen auf dem Boden liegenden Körper gebeugt eine Herzdruckmassage ausführte.

»Verdammte Naht«, rief Plachutta und rannte, so schnell es ihm seine neunundfünfzig Jahre und die vom Streifendienst geplagten Knochen erlaubten, auf den jungen Mann zu.

»Was um alles in der Welt ist hier los?«, rief er.

»Sie atmet nicht mehr«, schnaufte der junge Mann außer Atem, ohne allerdings für eine Sekunde die Massage zu unterbrechen. »Und sie hat das Bewusstsein verloren.«

Plachutta nickte und blickte auf das Mädchen. Ihr Gesicht war blass, ihre Augen nach oben gedreht.

Ohne zu zögern, griff er nach seinem Diensthandy und rief die Zentrale an, ehe er sich wieder an den jungen Mann wandte.

»Soll ich übernehmen?«

Der schüttelte den Kopf, unaufhörlich weiter um das Leben des Mädchens kämpfend. »Es geht noch.«

Plachutta nickte und hörte im nächsten Moment, wie sich zahlreiche Sirenen von allen Seiten dem Platz näherten.

Als sich kurze Zeit später die Rettungscrews um die Jugendlichen kümmerte, wandte er sich wieder an das Mädchen, das ihn hergeholt hatte. Er musste verstehen, was hier passiert war. Das Mädchen schaute ihn erschüttert an, Tränen liefen über ihre Wangen.

»So, und du erzählst mir jetzt noch mal, was hier genau los ist.«

»Er war’s«, rief sie und zeigte mit dem Finger auf den jungen Mann, der nur wenige Momente zuvor mit aller Kraft um das Leben des Mädchens auf dem Boden gekämpft hatte. »Er hat sie vergiftet. Mit den Schokoengeln.«

2. Kapitel

»Und, was liegt an?«, fragte Tobias »Tobi« Baumann seinen besten Freund, Rechtsanwalt Rocco Eberhardt, und ließ sich in einen der bequemen Stühle an dem langen gläsernen Besprechungstisch fallen. Rocco hatte ihn vor einer guten Stunde angerufen, als er gerade dabei war, die ersten Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Rocco meinte, er hätte einen Auftrag für ihn. Die beiden kannten sich seit ihrer Schulzeit, und seit Tobi sich nach einer kurzen Karriere bei der Polizei als Privatdetektiv selbstständig gemacht hatte, erledigte er immer wieder Aufträge für ihn.

»Was anliegt?«, nahm Rocco den Ball auf. »Ein Fall, bei dem nichts so richtig zu stimmen scheint.« Er reichte Tobi ein kaltes Bier und setzte sich zu ihm an den Besprechungstisch, der die gesamte linke Hälfte des großen Büros in dem hochherrschaftlichen Altbau einnahm. Dann griff er nach einem der Schokoengel, der auf dem bunten Weihnachtsteller voller Süßigkeiten, Lebkuchen und Gebäck lag.

»Geht das noch ein bisschen genauer?«

»Klar«, sagte Rocco. »Ich habe heute ein Mandat angenommen. Achtzehnjähriger Junge. Angeblich soll er eine Reihe von Teenagern mit Schokolade vergiftet haben. Mit Schokoengeln wie diesem hier, um genau zu sein.«

»Okay«, sagte Tobi und schaute seinen Freund überrascht an. Der Fall passte so gar nicht zu Rocco, der sich als einer von Berlins bekanntesten Strafverteidigern ansonsten nur um die ganz großen Fälle kümmerte.

»Und was ist da dran?«

Rocco schob Tobi eine beige Akte über den Tisch.

»Sieht so aus, als wäre er es tatsächlich gewesen. Fünfzehn Schülerinnen und Schüler sagen mehr oder weniger das Gleiche aus. Er hat am Nikolaustag nach der Schule am Fürstenplatz Schokoengel verteilt. Wie sich später herausgestellt hat, war die Schokolade mit Pestiziden vergiftet. Zum Glück mussten sich die meisten, die davon gegessen hatten, nur übergeben.«

Tobi griff nach der Akte und blätterte sie durch.

»Oha«, sagte er. »Ein Mädchen scheint es aber etwas heftiger erwischt zu haben.«

Rocco nickte. »Und genau das ist auch das Problem. Lilly, 14 Jahre, aus der 8. Klasse, hatte eine allergische Reaktion und wäre beinahe daran gestorben.«

»Allergische Reaktion auf Pestizide?«, fragte Tobi.

Rocco nickte. »Wenn die Konzentration hoch genug ist, kriegst du Magen-Darm-Beschwerden, oder es kann eben auch zu allergischen Reaktionen kommen.«

»Und was ist das dann aus strafrechtlicher Sicht? Versuchter Totschlag?«

»Kann schon sein. Wenn nicht sogar versuchter Mord. Hängt ja am Ende davon ab, was der Typ vorhatte.«

»Und wie genau kann ich dir jetzt helfen? Sieht ja alles einigermaßen eindeutig aus.«

»Stimmt. Spricht alles gegen ihn. Und um ehrlich zu sein, macht er auch nicht gerade den Eindruck, als könnte oder wollte er das entkräften. Ich hab ihn heute in Moabit besucht. Er steht kurz vor dem Abitur, ist also volljährig und sitzt in U-Haft. Hat mich allerdings fast nur angeschwiegen. Das Einzige, was er meinte, war, dass er ja eh keine Chance hätte.«

Tobi zog die Augenbrauen hoch.

»Glaubst du, dass er schuldig ist?«

Rocco schien kurz nachzudenken. Dann nickte er.

»Und warum um alles in der Welt verteidigst du den Jungen dann?«

»Ganz einfach«, erwiderte Rocco. »Weil er Klaras Patensohn ist.«

3. Kapitel

Tobi war die Zeugenaussagen jetzt schon zum dritten Mal durchgegangen. Die Sache schien eindeutig. Felix Schmitt, der Patensohn von Roccos Bürochefin Klara Schubert, hatte am Nikolaustag nach der Schule auf einem nah gelegenen Platz mit Pestiziden vergiftete Schokoengel verteilt. Der Ort war strategisch gut gewählt, um maximalen Schaden anzurichten, weil ein guter Teil der Schüler des Gymnasiums auf dem Nachhauseweg direkt an ihm vorbeikommen mussten.

Was Tobi sich allerdings zunächst nicht erklären konnte – mal ganz abgesehen davon, was Felix mit dieser Aktion bezwecken wollte –, war, warum die Schülerinnen Schokoengel von ihm angenommen hatten. Das lernte doch jedes Kindergartenkind. Nimm keine Süßigkeiten von Fremden an. Die Antwort auf diese Frage fand Tobi dann aber in der Aussage von Lukas Drombusch, einem Schüler der 12. Klasse. Er hatte nicht nur ausgesagt, dass Felix Schokoengel verteilt hatte, sondern dass er sich darüber kein bisschen gewundert hatte. Schließlich sei Felix ja nicht umsonst von der Schule geflogen. Da passte so eine bescheuerte Aktion ja perfekt ins Bild. Vollkommen irre. Hätte um ein Haar jemanden umgebracht. Felix sei schon immer ein Idiot gewesen.

Die Schülerinnen und Schüler kannten Felix also von der Schule. Und offensichtlich vertrauten sie ihm genug, dass sie Schokolade von ihm annahmen.

Der nächste Punkt, den Tobi sich nicht erklären konnte, war die Aussage des Kontaktbereichsbeamten, kurz KOB. Er hatte angegeben, dass Felix dem Mädchen mit dem allergischen Schock das Leben gerettet hatte. Sie hatte einen Herzstillstand erlitten und er eine Herzdruckmassage ausgeführt. Professionell genug, dass die Rettungskräfte sie nicht nur wiederbeleben konnten, sondern sie aller Voraussicht nach auch keine Folgeschäden davontragen würde.

Warum um alles in der Welt vergiftet er das Mädchen erst, nur um danach alles dafür zu tun, ihr das Leben zu retten. Das ergab überhaupt keinen Sinn.

Tobi klappte die Akte zu und dachte nach. Er war jetzt knapp vierzig Jahre alt und ermittelte seit mehr als zwanzig Jahren in Strafverfahren. In der ganzen Zeit hatte er vieles gesehen und vieles gehört. Und er hatte einen Instinkt dafür entwickelt, wenn irgendetwas nicht stimmte. Eine Art »Bullshit-Sensor«. Und genau dieser »Bullshit-Sensor« schlug hier aus. Aus irgendeinem Grund wurde er das Gefühl nicht los, dass die Sache in Wahrheit ganz anders war, als sie sich darstellte. Und wenn das stimmte, dann war hier alles möglich. Sogar, dass Felix komplett unschuldig war, auch wenn alles gegen ihn sprach. Klara Schubert hatte ihn heute Morgen angerufen. Sie hatte ihm mehr als eindrücklich gesagt, dass das Ganze ein Irrtum sein musste. Felix sei ein guter Junge. Na klar, ein bisschen crazy, aber nicht böse. Er würde nie jemand anderem etwas zuleide tun. Dafür würde sie ihre Hand ins Feuer legen. Sie hatte ihn gebeten, ja geradezu angefleht, der Sache auf den Grund zu gehen.

Tobi schaute auf die Datumsanzeige seiner Uhr. Noch dreizehn Tage bis Weihnachten. Wenn Klara recht hatte, hatte er nur noch wenig Zeit, dafür zu sorgen, dass Felix Weihnachten bei seiner Familie verbringen würde. Und wenn sie sich täuschte und er schuldig war, hatte er es mehr als verdient, zum heiligen Fest gesiebte Luft zu atmen.

4. Kapitel

Um das Rätsel zu lösen, musste Tobi noch einmal selbst mit den Zeugen sprechen. Dann würde er ein klareres Bild davon bekommen, was wirklich geschehen war. Die Protokolle in der Ermittlungsakte gaben einfach zu wenig her.

Als Erstes hatte er Polizeioberkommissar Plachutta, den KOB, der als Erster am Tatort eingetroffen war, befragt. Dabei kam ihm seine Verbindung zur Polizei zugute. Er hatte kurzerhand einen Kumpel von damals angerufen, der den Dienstplan von Plachutta gecheckt und telefonisch mit ihm geteilt hatte. Plachutta drehte heute, wie an nahezu jedem Tag, seine Runden durchs Westend. Der Polizeioberkommissar war hilfsbereit und schilderte Tobi noch mal genau, was er wusste. Dass Felix die Giftengel verteilt hatte, schien festzustehen. Plachutta selbst war zwar erst später dazugekommen, aber die Aussagen der Schüler am Tatort waren eindeutig.

»Hat echte Scheiße gebaut, so wie es aussieht«, meinte er, ehe er hinzufügte: »Allerdings hat er dann das Mädel noch gerettet. Keine Ahnung, ob der überhaupt verstanden hat, was er da angerichtet hat.«

Tobi nickte und bedankte sich. Als Nächstes wollte er mit den Schülern sprechen. Allerdings war ihm bewusst, dass das etwas heikel werden konnte, denn Minderjährige auf der Straße abzufangen, war in vielfacher Hinsicht keine gute Idee. Deshalb beschloss er, sich auf die beiden zu konzentrieren, die bereits volljährig waren. Lukas Drombusch und Hannah Wahl. Anhand der Namen hatte er ihre Social-Media-Profile gefunden und wusste, wie sie aussahen. Tobi wartete vor dem Eingang der Schule, als er Lukas mit drei anderen Jungs über den Hof schlendern sah. Er war größer, als Tobi das von den Fotos erwartet hatte. Etwa einen Meter neunzig, mit mittellangen blonden Haaren. Vom Stil her war er lässig, aber teuer gekleidet. Kommt wohl aus gutem Hause, dachte Tobi, als er ihn direkt am Tor abpasste.

»Hey Lukas. Warte mal. Ich würde dich gerne kurz sprechen.«

Lukas hielt inne, musterte Tobi abschätzend von oben bis unten und schüttelte den Kopf.

»Wüsste nicht, wieso ich mit dir sprechen sollte.«

»Nicht in dem Ton, mein Lieber«, sagte Tobi. »Kann mich nicht erinnern, dir das Du angeboten zu haben. Ich ermittle in dem Fall gegen Felix Schmitt.«

»Aber ich habe Ihren Kollegen doch schon alles gesagt«, erwiderte Lukas, der Tobi aufgrund der Ansage offensichtlich für einen Polizisten hielt. Tobi, der kein Interesse hatte, das Missverständnis aufzuklären, nickte nur.

»Stimmt, aber ich habe da noch ein paar Fragen. So läuft das halt.«

Lukas schien sich vor seinen Kumpels nicht die Blöße geben zu wollen und spielte weiter den coolen Typen.

»Gut. Von mir aus. Aber nicht so lange, ich hab noch was vor.« An seine Freunde gewandt, sagte er: »Geht schon mal vor, ich komme gleich nach.«

»Also«, begann Tobi. »Laut deiner Aussage hast du erzählt, dass es dich nicht gewundert hat, dass Felix vergiftete Schokoladenengel verteilt hat. Wie genau hast du das gemeint?«

»Echt jetzt?«, sagte Lukas und schüttelte den Kopf. Er schien wieder Oberwasser zu gewinnen, und Tobi fragte sich, ob er mit einer anderen Frage gerechnet hatte.

»Der Typ ist einfach voll der Arsch. Erst fliegt er von der Schule, weil er geklaut hat. Und dann rächt er sich auch noch dafür und vergiftet unschuldige Teenager. Was für ein Wichser.«

»Geklaut hat er?«, hakte Tobi nach. »Was denn?«

»Zwei Tablets. Aus dem Lehrerzimmer. iPads.«

»Echt?«

»Ja, echt. Ist aber sofort aufgeflogen. War dumm genug, die in seinem Spind zu verstecken. So ein Depp.«

Lukas schaute jetzt demonstrativ auf seine Uhr.

»Sonst noch was?«, fragte er.

»Nein, danke, reicht schon.«

»Super. Dann hoffe ich mal, dass der Penner bald einsitzt. Am besten für immer«, sagte er und eilte seinen Freunden hinterher.

Tobi dachte noch über Lukas’ Aussagen nach, denn irgendetwas war ihm gerade komisch vorgekommen, als die andere Schülerin, mit der er sprechen wollte, um die Ecke bog. Hannah Wahl steuerte direkt auf ihn zu.

»Hey, sind Sie von der Polizei?«, fragte sie, und Tobi überlegte für einen Moment, ob er sein Glück weiter strapazieren konnte. Solange sie ihn für einen offiziellen Ermittler hielt, würde sie vielleicht eher mit ihm reden.

»Warum fragst du?«, erwiderte er deshalb und ließ die Antwort offen.

»Na ja, ich habe gerade gesehen, dass Sie mit Lukas gesprochen haben, und da dachte ich, dass es vielleicht um die Sache mit Felix geht.«

»Stimmt, ich habe ihn wegen Felix befragt. Da waren ein paar Punkte in seiner Aussage, die mich noch interessiert haben.«

»Bestimmt hat er Felix wieder in die Scheiße gezogen, oder? Er konnte ihn noch nie leiden.«

Neugierig horchte Tobi auf.

»Wie genau meinst du das?«

»Na ja, ist ja ein offenes Geheimnis, dass Lukas die Hasskappe aufhat, seit Felix ihm die Freundin ausgespannt hat. Dabei konnte er gar nichts dafür. Celia wollte sich eh von Lukas trennen. Konnte sein arrogantes Gehabe einfach nicht mehr ertragen. Aber Lukas hat Felix die komplette Schuld dafür gegeben.«

Tobi nickte. »Und was genau bedeutet das?«

»Na ja, er hat ihn schlechtgemacht, wo er nur konnte. Wollte ihm immer an den Karren fahren.«

»Und Felix?«

»Na ja, das war das Verrückte daran. Er hat sich irgendwie nicht dagegen gewehrt. Passte gar nicht zu ihm. Wie auch immer. Ich wollte nur, dass Sie das wissen. Meiner Meinung nach ist Felix kein schlechter Kerl.«

Interessant, dachte Tobi. Scheint so, als wenn Felix und Lukas da was am Laufen hatten. Er bedankte sich bei Hannah und lief zurück zu seinem Auto. Er musste mit Rocco sprechen. Er hatte da so eine Vermutung. Und wenn sie stimmte, dann mussten sie schnell handeln.

5. Kapitel

Dass sie so kurz vor Weihnachten einen Haftprüfungstermin bekommen hatten, war weniger bloßem Glück zu verdanken als vielmehr Roccos persönlichem Einsatz. Er hatte seine Freundin, Oberstaatsanwältin Claudia Spatzierer, gebeten, ein gutes Wort beim Haftrichter einzulegen. Claudia war davon erst gar nicht begeistert, aber als sie hörte, dass es dabei um Klara Schuberts Patensohn ging, warf sie alle Bedenken über Bord und machte das Unmögliche möglich.

Tatsächlich war die Haftprüfung auch die einzige Chance, so kurzfristig dafür zu sorgen, dass Felix aus der U-Haft kommen würde, denn mit einem Hauptverhandlungstermin war im Falle einer Anklage – und danach sah es hier aus – in keinem Fall vor Februar oder März zu rechnen. Und damit hätten Tobi und Rocco ihr Ziel, dass Felix Weihnachten zu Hause feiern konnte, weit verfehlt.

Allerdings war das größte Problem gar nicht der Termin, sondern Felix selbst. Denn obwohl Tobi mit seiner Vermutung ins Schwarze getroffen hatte, musste Rocco all seine Überredungskünste aufbringen, ihn von ihrem Plan zu überzeugen. Schließlich hatte Felix sich aber darauf eingelassen, zugestimmt und ihm dann auch die ganze Geschichte erzählt.

»So, dann woll’n wer ma sehen, wat wir hier haben«, sagte der Ermittlungsrichter mit breitem Berliner Dialekt, wie man ihn nur noch selten hörte, und blickte über seine Lesebrille hinweg direkt zu Rocco und Felix, der neben ihm am Tisch der Verteidigung Platz genommen hatte.

»Herr Schmitt. Ihr Verteidiger hat mir jesagt, dass Sie jerne Weihnachten zu Hause verbringen möchten.«

Felix nickte schüchtern.

»Also wenn ick ehrlich bin«, fuhr der Richter fort und nahm jetzt Rocco ins Visier, »bin ick da nicht besonders überzeugt, dass det klappen könnte. Die Sachlage scheint mir doch recht eindeutig zu sein.«

Der Richter blätterte durch die Akte, ehe er zu seiner Protokollführerin sagte: »Aber, wir alle wissen ja, dass vor Jericht und auf hoher See dann und wann auch noch Wunder jeschehen. Und heute sogar mit Zeugen. Na, wenn det nichts Besonderes is’, dann weeß ick ooch nich’. Na, dann woll’n wa ihn doch mal hören, den Zeugen.«

Der Richter nickte dem Wachtmeister zu. Der öffnete die Tür und rief laut über den Flur: »Lukas Drombusch, bitte.«

Keine zehn Sekunden später betrat Lukas den Gerichtssaal. Sein Ausdruck hätte selbstbewusster nicht sein können, und mit offener Verachtung schaute er zu Felix, der merklich zusammenzuckte.

»Schönen juten Tag, Herr Drombusch«, begann der Richter und belehrte Lukas über seine Rechte und Pflichten als Zeuge, ehe er ihn zu den Geschehnissen am Tattag befragte. Lukas gab mehr oder weniger genau das wieder, was in der Akte stand, und nachdem der Richter mit seinen Fragen am Ende der Befragung angekommen war, verzichtete der gelangweilte Vertreter der Staatanwaltschaft auf weitere Fragen, sodass Rocco an der Reihe war.

Entgegen seiner üblichen Strategie, Zeugen, die nach seiner Einschätzung logen, erst in Sicherheit zu wiegen und dann aufs Glatteis zu führen, entschied er sich bei Lukas, gleich aufs Ganze zu gehen. Er wollte ihm erst gar keine Zeit geben, sich auf ihn einzustellen.

»Herr Drombusch«, begann Rocco deshalb ganz direkt. »Ich will offen sein, ich verstehe einige Punkte in Ihrer Aussage nicht ganz.«

Überrascht blickte der Richter auf diese Eröffnung hin Rocco an, hielt sich aber mit Kommentaren vorerst zurück.

Lukas Drombusch schien sich hingegen davon nicht irritieren zu lassen, sondern lächelte Rocco frech an.

»Am 6. Dezember, an dem Tag, als mein Mandant die Schokoengel verteilt hat, waren Sie doch am Fürstenplatz, oder?«

»Ja, war ich. Da gehen wir oft hin, wenn wir ’ne Freistunde haben oder so.«

»Das hat mir Felix auch erzählt«, nickte Rocco. »Nur wundert mich, dass Sie an diesem Tag da waren. Denn ausweislich Ihres Stundenplans hatten Sie an diesem Tag überhaupt keinen Unterricht. Die einzigen beiden Stunden, die Sie an diesem Tag gehabt hätten, zwei Stunden Latein, sind nämlich ausgefallen. Und selbst wenn die stattgefunden hätten, wären sie schon um kurz vor zehn zu Ende gewesen. Warum also, frage ich mich, waren Sie dann gegen zwei Uhr am Fürstenplatz?«

Für einen Moment schien Lukas nachzudenken, ehe er mit einem wissenden Lächeln antwortete: »Ich hatte mich mit ein paar Freunden zum Lernen verabredet. Wir schreiben ja bald Abi, und da wollen wir natürlich gut vorbereitet sein.«

»Und das würden diese Freunde auch bestätigen, wenn wir sie jetzt anrufen würden?«, bluffte Rocco, dem klar war, dass der Richter das auf keinen Fall zulassen würde.

»Äh, ähm, ja, natürlich würden sie das«, stotterte Lukas. Sein Selbstbewusstsein schien sich langsam in Luft aufzulösen.

»Auch wenn der Richter sie belehren würde, dass auf eidliche Falschaussage wenigstens ein Jahr Freiheitsstrafe steht?«, hakte Rocco nach und fing sich einen Blick vom Richter ein, der klarstellte, dass seine Geduld an ihre Grenzen stieß.

»Ich weiß nicht«, stotterte Lukas weiter. »Ja, vermutlich schon.«

»Okay, dann habe ich eine andere Frage. Sie hatten meinem Ermittler, Herrn Baumann, vor Kurzem vor der Schule erzählt, dass mein Mandant zu Recht von der Schule geflogen sei, weil er ja zwei Tablets geklaut hatte, die noch dazu in seinem Spind gefunden wurden.«

Jetzt hellte sich Lukas’ Miene wieder auf.

»Ja, ganz genau. So war es. Zwei iPads.«

»Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass mein Mandant gar keinen Zugang zu seinem Spind hatte, weil er tatsächlich die Nummer verschlampt hatte und diese am Tag vor dem Diebstahl der Tablets beim Betreiber der Spinde neu beantragt hat, was würden Sie dann sagen?«

»Dann würde ich sagen, dass er sich vielleicht ein Alibi verschaffen wollte und sich für besonders schlau hielt«, erwiderte Lukas gereizt. Er schien langsam aus der Ruhe zu geraten. Doch noch bevor er etwas hinzufügen konnte, mischte sich der Richter ein.

»Herr Rechtsanwalt Eberhardt. Ich frage mich jerade, worauf Sie wohl mit Ihren Fragen hinauswollen. Det hört sich ja ganz so an, als wenn Sie den Zeugen hier ins Kreuzverhör jenommen haben. Wir sind hier ja nicht in ’nem amerikanischen Krimi, also bitte ich Sie, sich ein bisschen zu mäßigen. Is’ ja nich’ so, dass der Zeuge hier auf der Anklagebank sitzt, oder?«

»Noch nicht«, erwiderte Rocco trocken und beschloss, jetzt alles auf eine Karte zu setzen. Er wandte sich wieder an Lukas, dem zwischenzeitlich die Farbe aus dem Gesicht gewichen war.

»Herr Drombusch. Ich glaube Ihnen kein Wort. Tatsächlich bin ich fest davon überzeugt, dass Sie hinter dem Ganzen stecken. Ich glaube, Sie sind genauso dafür verantwortlich, dass meinem Mandanten der Diebstahl der Tablets angelastet wurde, wie für die mit Blausäure vergifteten Schokoengel.«

»Wieso Blausäure«, prustete Lukas unüberlegt los. »Das waren doch Pestizide aus der Gärtnerei.«

»Ach so«, erwiderte Rocco trocken, und auf seinem Gesicht zeichnete sich ein Lächeln ab. Lukas war tatsächlich in die Falle getappt. »Und woher wissen Sie das so genau?«

»Na, das, das, also das …«, versuchte er zu erklären, merkte aber im selben Moment, dass er sich gerade selbst ein Ei gelegt hatte.

Auch dem Richter war das nicht entgangen. Mit dem Mittelfinger schob er die Brille auf seiner Nase nach oben und blickte den Staatsanwalt, der sich im selben Moment aufrecht in seinem Stuhl hinsetzte, herausfordernd an.

»Na, det scheint jetzt ja doch noch mal janz interessant zu werden.«

6. Kapitel

Keine Stunde später standen Rocco, Tobias, Klara, Felix und seine Freundin Celia vor dem Eingangsportal des altehrwürdigen Gerichtsgebäudes.

»Kann mir jetzt bitte jemand noch mal erzählen, wie Sie das wieder hinbekommen haben?«, fragte Klara Schubert und blickte Rocco mit einem breiten Lächeln herausfordernd an.

»Ich glaube, das kann Felix am besten selber erklären«, erwiderte Rocco.

Der blickte erst zu Celia und dann zu seiner Patentante.

»Im Prinzip ist die Sache ganz einfach«, begann er. »Nachdem Celia und ich zusammengekommen sind, wollte Lukas sich an mir rächen. Also hat er die Tablets in meinem Spind versteckt und dafür gesorgt, dass die da entdeckt wurden. Keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Weil ich alles abgestritten habe und dann in der Befragung auch ziemlich ausfallend geworden bin, bin ich schließlich von der Schule geflogen. Ich hatte damals schon die Vermutung, dass Lukas dahintersteckte, und als ich ihn damit konfrontierte, hat er mir gedroht, dass ich schön meine Klappe halten soll. Wenn ich das nicht machen würde, würde er Bilder von Celia auf Instagram veröffentlichen. Er hat mir die Bilder gezeigt, und ich wollte auf keinen Fall, dass die jemand sieht. Die hat der Arsch heimlich von ihr aufgenommen. Na ja, ich hab dann meine Klappe gehalten.«

Klara schüttelte den Kopf.

»Und wie ist es zu den Schokoengeln gekommen?«, fragte sie.