Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Jourdan

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

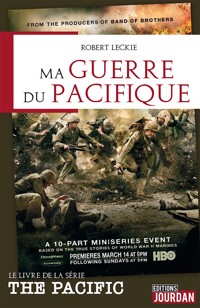

Le récit personnel de Robert Leckie, vétéran de la Seconde Guerre mondiale. L'ouvrage a inspiré la série The Pacific.

Commençant par le camp d'entraînement dans l'île MCRD de Parris, en Caroline du Sud, le récit suit Leckie lors de son entraînement. Le soldat se rend ensuite à New River, en Caroline du Nord, où il est brièvement affecté puis dans le Pacifique .

Leckie est affecté à la 1re Division de la Marine et est déployé à Guadalcanal, Melbourne, en Australie, en Nouvelle-Guinée, au Cap Gloucester, avant d'être évacué de l'île de Peleliu, car il était blessé.

Cet ouvrage retrace son quotidien, de l'alcool que buvaient les soldats pour se donner du courage aux permissions exceptionnelles de 72h en passant par les disputes fréquentes entre enrôlés et met en avant le combat courageux et la mort frappant les marines américains durant la Seconde Guerre mondiale.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 541

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Éditions Jourdan

Paris

http://www.editionsjourdan.com

Les Éditions Jourdan sont sur Facebook. Venez dialoguer avec nos auteurs, visionner leurs vidéos et partager vos impressions de lecture.

ISBN : 978-2-39009-417-3 – EAN : 9782390094173

Copyright © 1957 by Robert Hugh Leckie

“The Battle of the Tenaru” copyright © 2001 by Robert Hugh Leckie

This translation is published by arrangement with Bantam Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC

Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.

Robert Leckie

Traduit de l’anglais par Jean Bruschi

MA GUERRE DU PACIFIQUE

À ceux qui sont tombés.

Préface

« J’avais vingt ans. Je ne laisserai personne dire que c’est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme : l’amour, les idées, la perte de sa famille, l’entrée parmi les grandes personnes. Il est dur à apprendre sa partie dans le monde. » Maintes fois rabâché au point d’en être vidé de son sens, l’aveu de Paul Nizan n’aurait pas été renié par Robert Leckie. Ce dernier aurait toutefois complété la liste des « menaces de ruine » en y ajoutant : la guerre.

« Bob » Leckie, écrivain par vocation, journaliste de formation (en tant que commentateur sportif pour un quotidien du New Jersey), a vingt ans lorsque les Japonais bombardent Pearl Harbor. Sans clairement s’en expliquer dans ses Mémoires, il s’engage chez les Marines, formation d’élite de l’appareil militaire américain, ce qui le conduit sur le théâtre d’opérations du bien mal nommé Océan Pacifique. Pour lui, Guadalcanal, la Nouvelle-Guinée et l’îlot de Peleliu ne seront pas de simples noms sur une carte, ni des chapitres d’ouvrages d’histoire militaire, mais le choc du « terrible fléau de la guerre », pour citer Abraham Lincoln.

On a comparé Leckie à l’historien grec Thucydide, vétéran d’un conflit dont il cherchera ensuite à épuiser le sens. Pas seulement parce que les deux historiens savaient manier la plume. Gagné d’un inlassable besoin de comprendre, et surtout d’expliquer, notre homme deviendra après la guerre, après sa guerre, un historien à succès, se faisant le chroniqueur d’une histoire militaire de l’Amérique, et notamment de sa phalange attitrée, le corps des Marines. Ouvrages d’excellente facture, renseignés, objectifs, tracés d’une plume alerte, et dont le public français gagnerait à prendre connaissance (n’ont été traduits, de manière inégale, que certains de ses ouvrages sur la Guerre du Pacifique et la Guerre de Corée). Ouvrages dans lesquels son expérience militaire est palpable : rares sont les historiens sachant relater d’eux-mêmes ce qu’est la vie du soldat, jusqu’à s’intéresser à son équipement et son habillage, du manque chronique de chaussures de l’armée confédérée au maniement des appareillages radiophoniques (parfois défectueux) du XXe siècle, petits détails pour le lecteur, mais d’une importance vitale pour les intéressés…

Leckie, cependant, ne s’est pas attelé immédiatement à une telle fresque. Il lui faudra d’abord se mettre à nu, parler de lui, écrire à la première personne, bref publier ses Mémoires. Son épouse, Vera, raconte que l’idée lui en est venue en 1951, alors qu’ils venaient d’assister à une représentation d’une comédie musicale de Broadway, grand succès de l’époque, South-Pacific (qui, par une curieuse coïncidence, sera mise en scène cette année en France par l’Opéra de Toulon !). « Je dois raconter ce qui s’est vraiment passé. Je dois faire savoir aux gens que la guerre n’est pas une comédie musicale. » Armé d’une machine à écrire qui, selon la légende familiale, ne le quittera jamais, Leckie se met à l’ouvrage, mais la catharsis est longue à venir. Le livre n’est publié qu’en 1957, sous le titre Helmet for my pillow, « Un casque pour oreiller ».

Titre révélateur s’il en est. Là où d’autres Mémoires de guerre, tels que Le Grand Cirque de Pierre Clostermann ou Orages d’Acier d’Ernst Jünger, nous plongent immédiatement dans le feu de l’action, Leckie, lui, s’intéresse d’abord et avant tout à la condition du soldat, sensibilité qui imprègnera toute son œuvre d’historien. Le canevas du récit obéit à une structure rigoureuse, de la « naissance » du combattant (le jour où Leckie quitte sa famille pour rejoindre le corps des Marines) à son « enfance » (l’apprentissage dans le camp d’entraînement), du « baptême du feu » (Guadalcanal) au « repos du guerrier » (en Australie), des dernières campagnes (la Nouvelle-Guinée, Peleliu) à son départ en navire-hôpital qui cingle vers la « haute mer » (nonobstant l’épilogue dans lequel Leckie, convalescent dans un hôpital de Virginie, apprend la nouvelle du raid sur Hiroshima). « Recrue », « Marine », « Guerrier », « Lotophage », « Taulard », « Vétéran », « Victime » : les titres des différents chapitres scandent chaque étape de ce parcours odysséen de l’Amérique vers l’enfer. Un voyage, oui, mais au bout de la nuit.

La vie – et la mort – du soldat, donc. La brutalité et la déshumanisation du camp d’entraînement, le sifflement des balles, le choc des explosions, l’odeur âcre des incendies et de la chair en décomposition – et cet ennemi, le Japonais, qui suscite à la fois la haine et la fascination. Mais aussi le terrain (« Le terrain de Guadalcanal semblait une étendue d’acier sur laquelle les démons de la jungle avaient répandu une fine couche de limon »), mais aussi la chaleur, mais aussi la pluie, torrentielle, glaciale, « cet intrus odieux et humide », mais aussi la faune, le crocodile qui dévore tout ce qui passe en faisant fi de l’uniforme, les mouches, les moustiques qui pullulent. Mais aussi l’ambigu « repos du guerrier », à savoir les longues « permes » à l’arrière, la convalescence (Leckie fera dix séjours à l’hôpital, ce qui reste dans la moyenne), les femmes (« les filles ») australiennes, sans oublier les maladies tropicales, le « four rougeoyant de la malaria »… Et puis les camarades, ceux qui vous sauvent la vie, qui partagent vos beuveries, qui échangent blague sur blague, qui meurent en criant « J’veux pas mourir », qui, un jour observent avec « enthousiasme » un crocodile dévorer un militaire japonais, ou qui pillent la mâchoire des adversaires tués pour en extraire les dents en or. Leckie ne tait rien, et rien n’échappe à son regard acéré, sans illusion.

Mais Leckie ne se contente pas de faire appel à ses souvenirs, ni de retracer ce qu’il a vu, entendu, senti, aimé, détesté, gagné et surtout perdu. Il s’interroge, constamment, il cherche du sens à ce qu’il a vécu, et admet parfois qu’il n’y en a pas. Sa foi catholique, pourtant fervente, lui offre davantage de références culturelles et de jolies phrases qu’elle ne lui apporte d’explication. Pourquoi lui et sa « bande de frères » combattaient-ils ? Sur le moment, il n’aurait su le dire. Ce n’est qu’en écrivant qu’il le réalise : « À présent, je le sais. Pour moi, une mémoire et une force tirée de l’épreuve endurée ; pour mon fils, un héritage inestimable ; pour mon pays, un sacrifice. »

Certes. Une autre interprétation, complémentaire à défaut de s’y substituer, domine l’ouvrage : son appartenance à une élite casquée, celle des Marines. Que Leckie débute ses Mémoires par son encasernement à Parris Island, base d’entraînement des fusiliers-marins américains en Caroline du Sud, ne doit rien au hasard : c’est là que les recrues y apprennent l’alpha et l’oméga de la guerre, à savoir tuer et ne pas être tué ; c’est là, aussi, qu’elles se voient insuffler l’esprit de corps, mélange de fierté professionnelle et de discipline brutale. Leckie, et ces pages figurent parmi les plus emblématiques du livre, évoque ce « processus d’abandon » par lequel chaque « bleu » cède son individualité, pour se fondre dans une entité prête à exposer sa poitrine à la mitraille. « Folie » et « discipline » ne font plus qu’un, ce qui n’est pas sans rappeler le prologue de Full Metal Jacket. « C’est pour se sacrifier que les hommes partent à la guerre. Ils n’y vont pas pour tuer, ils y vont pour être tuer, pour risquer leurs peaux, pour conduire leurs précieuses personnes sur le chemin de la destruction. » Propos imprégné de foi chrétienne, peut-être : il n’en est pas moins vrai que le sacrifice commence par celui de sa personnalité, et ce, à Parris Island. Détail révélateur : les autres protagonistes du livre ne sont pas désignés par leurs patronymes, mais leur surnom.

De fait, jamais Leckie ne s’interroge sur la cause défendue. Elle était juste, par nature. Seul l’épilogue révèle ce qu’il faut bien appeler du remords face aux raids nucléaires, « péché contre la vie », comme si une limite avait été, cette fois-ci, et cette fois seulement, franchie. Et encore semble-t-il surtout déplorer que l’humanité perde le contrôle de son propre destin. La guerre elle-même comporte son lot d’horreurs, mais elle résulte moins des soldats eux-mêmes, les « sacrifiés », que de la guerre elle-même. L’Amérique ne se trouve véritablement critiquée que lorsqu’elle crée une discrimination dans l’effort de guerre : « Continuez, l’Amérique, continuez à dire à votre jeunesse que la boue et le danger sont réservés aux idiots. Continuez à dire que seuls les imbéciles sont aptes au sacrifice, que le pays doit être défendu par les sous-cultivés pour que n’en profitent que les cultivés. »

Leckie, il est vrai, publie ses Mémoires avant la Guerre du Vietnam, époque où il n’est pas de bon ton de remettre en cause ce qu’on appellera plus tard la « génération grandiose », celle qui a revêtu l’uniforme pour combattre l’Axe. Il faudra attendre d’autres témoins, tels qu’Eugene B. Sledge ou les anciens combattants interrogés par Studs Terkel, pour découvrir une vision encore plus crue, violente, absurde, inhumaine, en d’autres termes critique, de la « croisade » américaine dans la Seconde Guerre mondiale. Mais l’on aurait tort de voir dans Un casque pour oreiller une vision aseptisée des hostilités. Produit de son époque, le livre n’en est pas moins en avance sur celle-ci, et allait suffisamment loin pour être perçu comme tel puisque, de l’aveu de sa veuve Vera, le succès d’édition n’a été que « modeste ». L’ouvrage n’a été redécouvert par le grand public que récemment, dans la mesure où, avec les Mémoires d’Eugene Sledge, il a nourri la trame de la série télévisée The Pacific, coproduite par Steven Spielberg et Tom Hanks. Juste retour des choses : né d’une réaction agacée d’un vétéran à une fiction de Broadway, Un casque pour oreiller a été – honorablement – transformé en fiction hollywoodienne, pour réaliste qu’elle soit…

Robert Leckie est mort le 24 décembre 2001, rongé par la maladie d’Alzheimer. En France, on ne pouvait imaginer plus bel hommage que cette traduction de Jean Bruschi, qui a su reprendre le style littéraire de cet auteur, en épouser le rythme, et en saisir l’essence, pour livrer dans la langue de Molière ce que Tom Hanks a qualifié de « poème en prose, grandiose et épique ». Mais place au récit. Or donc, « dans la tristesse de l’aurore du 5 janvier 1942… »

Nicolas BERNARD

La bataille de la rivière Tenaru, 21 août 1942

Par Robert Leckie

Un casque pour oreiller,

Un poncho pour sommier,

Mon fusil dort sur ma poitrine –

Les étoiles dansent au-dessus de ma tête.

Le murmure des hautes herbes,

Le chuchotement de l’océan,

Le soupir des palmes et la nuit si calme

Ne trahissent aucun ennemi,

Écoutez ! Vous, les hommes qui dormez

Sur le bord de la rivière silencieuse

Ces cris étrangers au-delà du ruisseau –

Debout ! Écoutez et tirez !

Déferlant sur la bande de sable,

Qui fait barrage à la Tenaru,

Des cris Banzai sous des champignons,

Jurent de nous détruire,

À vos trous et cratères !

Tuez-les au fusil et au couteau !

Nourrissez-les de plomb jusqu’à ce qu’ils meurent,

Et que leurs femmes soient veuves.

Fils des mères qui vous ont donné

L’honneur et le don de la vie,

Frappez avec le poignard jusqu’à ce que le sang et la vie

Se répandent sur la terre.

Marines, gardez foi en votre gloire,

Restez dans vos trous tremblants.

Le toucher intrusif de l’acier nippon,

Ne peut pénétrer dans votre âme.

Ils se rapprochent et chargent en hurlant,

Leurs poitrines deviennent de larges cibles.

Les armes doivent trembler, les balles doivent

Réduire en massacre leur charge.

Rouges sont les balles traçantes,

Jaunes les explosions des obus.

Rauque est le cri des hommes qui meurent

Stridents sont les hurlements des blessés.

Dieu comme la nuit est mouvementée !

Elle hurle sous des étincelles orange.

Le fouet des mortiers et le choc des canons,

Ont crucifié les ténèbres.

Tombants, les ennemis chancelants

Sous nos armes s’entassent.

À la lueur d’une fusée verdâtre,

Nous fauchons la récolte.

À présent le premier assaut féroce

A été brisé et rejeté en arrière.

Martelés et ébranlés, de nos trous et nos tranchées

Nous nous levons pour attaquer !

Le jour éclate d’un tube de mortier,

La nuit apeurée s’enfuit.

À la lumière de l’aube l’ennemi s’est retiré,

Une ligne derrière ses morts,

Nos chars rugissent derrière lui,

Nos fantassins se lèvent.

Leurs cœurs ont rencontré nos baïonnettes –

Tout se termine par un cri.

« Cessez-le-feu ! » – les mots résonnent,

parmi les tas de cadavres

La bataille est gagnée, le Soleil levant

Est étendu criblé sur la plage.

Saint Michel, ange des batailles

Nous te louons à Dieu au plus haut des cieux.

Les ennemis que vous nous avez donnés étaient forts et courageux

Et n’avaient pas peur de mourir.

Parle au Seigneur pour nos camarades,

Tués quand la bataille semblait perdue.

Ils sont allés à la rencontre d’une éclatante défaite –

L’holocauste du héros.

Fausse est la vantardise du vainqueur,

Vide est notre fierté.

Pour ceux qui sont tombés il n’y a pas d’enfer –

Pas pour les braves qui sont morts.

L’ENFER DU PACIFIQUE

Recrue

1

Dans la tristesse de l’aurore du 5 janvier 1942, un vent cinglant soufflait sur Church Street. Ce jour-là, je partais rejoindre les Marines.

La guerre contre le Japon n’avait pas quatre semaines, l’île de Wake venait de tomber. Pearl Harbor était une véritable tragédie, une humiliation brûlante et amère. Des chansons de guerre composées à la hâte étaient sur toutes les lèvres, mais leur imposant patriotisme n’arrivait pas à compenser leur manque de mélodie et d’esprit. L’hystérie semblait se terrer au fond de chaque regard.

Mais rien de tout cela ne signifiait grand-chose pour moi. Je sentais la présence de mon père à mes côtés, se courbant sous le vent avec moi. Je ressentais une plaie dans le bas-ventre, encore fraîche, encore sensible. Les points de suture avaient été retirés quelques jours plus tôt.

J’avais voulu m’engager le lendemain de Pearl Harbor, mais les Marines avaient insisté pour que je sois circoncis. Cela m’avait couté cent dollars, même si je ne suis pas certain d’avoir payé le médecin ce jour-là. Ce qui est sûr, c’est qu’en ces temps fatidiques, peu d’hommes partaient à la guerre avec un tel stigmate.

Nous avons traversé les marais de Jersey à bord du train de banlieue pour ensuite prendre le ferry sur le fleuve Hudson et rejoindre le centre-ville de New York. À la maison, le petit-déjeuner avait été frugal. Ma mère était levée ; elle n’avait pas pleuré. Ce n’avait pas été un départ déchirant, pas plus qu’il n’avait été courageux, résolu — chacun de ces mots échoue à décrire la scène.

Une scène parmi tant d’autres dans cette guerre qui devait produire un héroïsme sans borne, mais sans un trait d’émotion : seulement de la résignation. Elle m’avait accompagné jusqu’à la porte avec des yeux tristes, et m’avait dit « Que Dieu te garde ».

Le voyage à travers les plaines a été aussi silencieux que l’adieu devant les portes-tambour en bronze du 90 Church Street. Mon père m’a embrassé rapidement, a détourné tout aussi rapidement son regard et s’en est allé. Le portier irlandais m’a jaugé puis a souri.

Je suis rentré et me suis enrôlé dans le Marine Corps des États-Unis.

Le capitaine qui nous a fait prêter serment a réduit la cérémonie à quelques gestes embrouillés. Nous avons tous levé la main. Nous l’avons tous baissée quand il baissa la sienne. Nous pensions alors être devenus des Marines.

L’adjudant, qui était devenu notre berger temporaire, n’y est pas allé par quatre chemins. Ces riches et tendres sermons blasphématoires avec lesquels j’allais devenir coutumier débordaient de ses lèvres avec l’aisance d’un homme qui avait passé sa vie entière à vitupérer. J’aurai l’occasion de rencontrer ses maîtres plus tard. Mais à cet instant, alors qu’il nous conduisait de l’autre côté de la rivière jusqu’à Hoboken où un train nous attendait, il semblait incomparable. Il a cependant été assez tendre et aimable au moment de dire adieu à la trentaine ou quarantaine d’entre nous qui embarquait dans le train.

Il se tenait en bout de wagon — un homme d’âge mûr, mince, un air distingué sur le point d’être enseveli sous une bedaine. Il portait l’uniforme bleu-sombre des Marines. Par-dessus, bien ajusté, le manteau vert-forêt réglementaire. Le vert et le bleu m’ont toujours semblé une étrange association de couleurs, particulièrement à ce moment-là ; le bleu franc, à la fois sombre et clair, de l’uniforme des Marines gainé dans du vert calme et apaisant.

« Là où vous allez, ça ne va pas être facile, a dit l’adjudant. Quand vous arriverez à Parris Island, vous trouverez les choses très différentes de la vie civile. Vous détesterez ça ! Vous penserez qu’ils en font trop. Vous penserez qu’ils sont idiots ! Vous penserez que ce sont les hommes les plus immondes et cruels à n’avoir jamais croisé votre route ! Je vais vous dire une chose. Vous vous tromperez ! Si vous voulez vous épargner beaucoup de peine, écoutez ce que je vais vous dire : vous ferez tout ce qu’ils vous demandent de faire et vous fermerez vos grandes gueules ! »

À la fin, il n’a pas pu s’empêcher de sourire. Il savait que jamais groupe d’hommes n’avait reçu de plus précieux conseil ; mais il ne pouvait s’empêcher de sourire. Il savait que nous ne tiendrions pas compte de la moindre de ses paroles.

« D’accord, m’sieur, a crié quelqu’un. Merci, m’sieur. »

Il s’est retourné et nous a laissés.

On l’appelait « m’sieur ». Dans moins de vingt-quatre heures, nous n’oserions même pas nous adresser au plus modeste des soldats de première classe autrement qu’en l’appelant servilement Sir. Mais aujourd’hui, nous étions encore sous le soleil du monde civil. Nous portions encore nos habits de la ville ; les commerces d’Hoboken bourdonnaient alentour ; nous avions encore en nous cette défiance toute polie du civil à l’égard du soldat, et d’ailleurs, qui parmi nous pensait sincèrement devoir servir longtemps sous les drapeaux ?

Notre trajet jusqu’à Washington s’est déroulé calmement et sans incident. Mais une fois arrivés dans la capitale et les correspondances effectuées, l’ambiance s’est comme transformée. D’autres recrues arrivaient de tout l’est du pays. Notre contingent a été le dernier à arriver, le dernier à être entassé au fond d’un antique wagon en bois qui attendait — essoufflé, encrassé dans l’obscurité, refoulant une forte odeur de charbon — pour nous transporter le long de la côte jusqu’en Caroline du Sud. C’était probablement grâce à ce vieux train délabré que nos visages se sont soudainement éclairés et que nous sommes devenus gais. Une telle épave miteuse et fatiguée ne pouvait que provoquer l’hilarité. Quelqu’un a fait semblant d’avoir trouvé une plaque en laiton sous l’un des sièges, et notre wagon a été secoué par les rires lorsqu’il a fait mine d’y lire « ce wagon est la propriété du musée d’Histoire américaine de Philadelphie ». Nous étions éclairés par des lampes à pétrole et réchauffés par un poêle à bois. Des courants d’air semblaient sifflés de toute part, et le grincement et craquement régulier des roues et du bois sonnaient comme le gémissement d’un enthousiasme sans fin. Drôle de vieux train que voilà, je l’adorais.

Le confort avait été laissé à Washington. Certains d’entre nous commençaient déjà à se complaire dans la précarité du voyage en train. D’une certaine façon, l’intangible mystique des Marines était déjà à l’œuvre. Nous avions la vie dure, et c’est exactement ce que nous attendions et voulions. C’est ça le truc : avoir la vie dure. L’homme qui a le plus souffert est le plus admiré. Inversement, celui qui se la coule douce est le moins louable.

Ceux qui souhaitaient dormir pouvaient faire un petit somme à même le sol pendant que le train filait à travers la Virginie et la Caroline du Nord. Mais ils étaient peu nombreux. Les chants et les conversations étaient trop excitants. Le garçon assis à côté de moi — un beau jeune homme aux cheveux blonds originaire du sud de Jersey — s’est avéré avoir une belle voix qui porte. Il a chanté plusieurs chansons tout seul. Comme les Irlandais de New York n’arrêtaient pas de grossir nos rangs, il s’est très vite mis à chanter des ballades irlandaises.

De l’autre côté de l’allée, il y avait un autre garçon que je surnommais Armadillo à cause de son visage maigre et pointu. Il venait de New York et y avait fréquenté l’université. Étant l’un des rares étudiants présents, il avait déjà établi une sorte de cercle littéraire autour de lui.

La petite coterie d’Armadillo ne pouvait cependant pas rivaliser avec le cercle qui s’était installé plus loin dans le wagon. Un rouquin trapu et souriant était au centre. Red avait été receveur aux Cardinals de Saint-Louis et avait déjà renvoyé une balle lancée par le grand Carl Hubbell en réalisant un coup de circuit au Polo Grounds.

Il était impossible de mesurer l’influence d’une telle célébrité sur notre groupe qui était majoritairement composé de médiocrités comme moi. Red jouait dans la cour des grands. Il avait fréquenté des hommes qui n’étaient rien de moins que les idoles de ses nouveaux camarades. Il était donc tout à fait naturel qu’ils tournent tous autour de lui ; qu’ils le consultent à propos de tout et n’importe quoi, des techniques de lancer jusqu’à l’état-major japonais.

« Tu penses que ce sera comment à Parris Island, Red ? »

« Hé, Red — tu penses que les Japs sont aussi féroces qu’on le dit dans les journaux ? »

C’est une faiblesse très américaine. Le célèbre devient le sage. Les scientifiques discutent des libertés civiles ; les comédiens et les actrices dirigent des ralliements politiques ; les athlètes nous recommandent des marques de cigarette. Mais tout cela lui était égal. Dans son cas, il était aisé de mesurer l’influence que les voyages et les gros-titres avaient eue sur lui. Il était de loin le plus préparé d’entre nous.

Mais je suppose que même son mental d’acier a dû être sérieusement secoué lorsque nous sommes arrivés à Parris Island. Des camions sont venus nous chercher à la gare. Après être descendus et avoir formé un rang hétéroclite devant le bâtiment en briques rouges du mess, nous avons eu droit aux traditionnels mots de bienvenue.

« Les gars », a dit le sergent qui deviendrait notre instructeur. « Les gars — j’veux vous dire quelque chose. Offrez votre cœur à Jésus les gars, car votre cul m’appartient désormais ! »

Il a tourné en ridicule nos vêtements civils et nous a fait entrer dans le réfectoire du mess.

Il y avait du Bologne et des haricots de Lima. Je n’avais jamais mangé de haricots de Lima auparavant, c’était chose faite ; ils étaient froids.

Le groupe qui avait fait le voyage depuis New York n’a pas survécu au premier jour à Parris Island. Je n’ai jamais revu le chanteur blondinet, ni la plupart des autres. D’une manière ou d’une autre, soixante d’entre nous, parmi les centaines d’hommes qui étaient montés à bord de l’antique train, sont devenus un peloton d’entraînement, ont reçu un numéro et ont été placés sous les ordres du sergent qui avait prononcé le discours de bienvenue.

Le sergent Bellow était un sudiste au mépris très prononcé pour les nordistes. Ce n’était pas qu’il favorisait les gars du sud ; il les traitait simplement avec moins de sarcasme. Il était massif. Je dirais un mètre quatre-vingts pour quatre-vingt-dix kilos.

Mais surtout, il avait une voix.

Une voix qu’il crachait puissamment en comptant la cadence, tandis qu’il nous faisait marcher du bâtiment administratif jusqu’à celui de l’intendance. Elle nous fouettait telle une corde usée et raidissait nos allures affaissées de civils. Il n’y a que dans les Marines que l’on peut entendre cette cadence de commandement si particulière.

« Trois-quat, vot’gauche, trois-quat, vot’gauche »

On dirait une incantation ; mais ce n’est que le traditionnel « trois-quatre, à votre gauche » allongé par l’accent traînant du Sud et entraîné par une voix chantante. Je ne l’ai jamais entendu mieux déclinée que par notre sergent. À cause de cela, et de son amour démesuré pour l’exercice, je n’ai gardé de lui qu’une seule image : marchant à quelques mètres de nous, le dos raide, les bras écartés, la tête inclinée vers l’arrière, avec l’ensemble du corps qui suivait et sa grande voix qui ne cessait de rugir : « Trois-quat, à vot’gauche, trois-quat, à vot’gauche. »

Le sergent Bellow nous a fait marcher jusqu’au bâtiment de l’intendance. C’est là que nous avons été dépouillés de tous les vestiges de notre personnalité. C’était les intendants qui créaient les soldats, les matelots et les Marines. On se déshabille devant eux. À chaque effeuillage, un trait de notre personnalité disparaît ; l’abandon d’un vêtement sonne le glas silencieux de l’idiosyncrasie. J’enlève mes chaussettes ; envolé, mon penchant pour les rayures, les flèches, les carreaux ou les sportives ; finie, ma tendance à assortir des chaussettes violettes avec une cravate marron. Dorénavant, mes chaussettes seront beiges. Elles ne seront ni souillées, ni roulées, ni apparentes, ni retenues, ni tirées. Elles seront beiges. Propres, c’est la seule chose qu’elles pourront être.

Ainsi en a-t-il été pour tout le reste jusqu’à ce que l’on soit entièrement nu, aux prises avec un embarras qui se perdait complètement dans les ombres concises qui étaient à l’œuvre dans le bâtiment de l’intendance.

Dans ce que les psychiatres appellent l’inconscient, une faible lueur d’humanité vacillait encore. Elle ne s’éteindrait jamais complètement. Son intensité ou sa faiblesse est exactement proportionnelle au nombre de kilomètres qu’un homme peut mettre entre lui et son camp.

Ainsi dévêtu et frémissant, un homme est sans défense face à l’intendant. Votre personnalité reste agrippée aux vêtements entassés comme la peau et les cheveux s’accrochent aux rubans adhésifs. Elle vous est arrachée. Ensuite, l’ombre d’un intendant fourmille autour de vous avec un mètre-ruban. Une cascade de vêtements vous tombe dessus, vous lavant de toute personnalité. C’est comme si une monstrueuse corne d’abondance venait de s’abaisser du plafond ; et une pluie de casquettes, de gants, de chaussettes, de chaussures, de sous-vêtements, de chemises, de ceintures, de pantalons, de manteaux, s’abat sur votre malheureuse tête. Lorsque vous émergez enfin, vous n’êtes plus qu’un numéro : 351391 USMCR. Vingt minutes auparavant, se tenait ici un être humain, entouré de soixante autres êtres humains. Désormais, un numéro se tenait au milieu de soixante autres numéros : la somme des nombres donne un peloton d’entraînement dont les unités n’ont de sens que pris dans leur ensemble.

Nous nous ressemblions comme se ressemblent les Chinois du point de vue occidental, et inversement, j’imagine. Seules la couleur et la coupe de nos cheveux nous sauvaient encore. Dans quelques instants, elles tomberaient aussi. Un cri s’est élevé alors que nous marchions vers les barbiers : « vous allez le regretter ! » Avant que la dernière syllabe de la raillerie ne s’estompe, le barbier m’avait déjà cisaillé. À l’aide de sa tondeuse électrique, je pense qu’il n’a eu besoin que de quatre coups, peut-être cinq. Le dernier coup a achevé le cercle. J’étais désormais un numéro enfermé dans un treillis et entouré par le chaos.

Et c’était le second des dénominateurs communs de Parris Island qui allait se révéler véritablement efficace. En six semaines d’entraînement, toute structure logique semblait avoir disparu — à part les repas. Tout semblait chaotique : les marches, les exercices sur le maniement des armes ; les cours sur la courtoisie militaire — « en saluant, la main droite doit venir frapper la tête à un angle de 45 degrés à mi-chemin de l’œil droit » ; les cours sur le jargon des Marines — « à partir de maintenant, le sol, la rue, le plancher, tout est « sur le pont » — nettoyer et graisser son fusil jusqu’à qu’il devienne objet d’apparat ; se raser quotidiennement que l’on ait du poil ou non. Rien n’avait de sens.

« Qu’est-ce qu’on va bien pouvoir faire ? – Saluer les Japs jusqu’à ce qu’ils crèvent ? »

« Non, on va les aveugler avec un crachat et un coup de polish. »

« Ouais — ou raser ces connards. »

Toute la logique semblait de notre côté. Le Marine Corps semblait une folie.

Ils nous avaient cantonnés au deuxième étage d’un baraquement en bois et nous y maintenaient. À l’exception d’une semaine ou deux passées au champ de tir et des messes du dimanche, je n’ai jamais quitté ces baraquements sans l’ordre du sergent Bellow. Nous n’avions aucun privilège. Nous étions à moitié cuits : nous n’étions plus vraiment des civils, nous devenions des Marines. Nous étions comme le temps défini par saint Augustin : « vers le futur qui n’est pas encore, dans le présent qui devient, hors du passé qui n’est plus ».

Toujours la marche.

Marcher jusqu’au mess, marcher jusqu’à l’infirmerie, marcher pour aller engluer des fusils de graisse, marcher pour aller récurer des citernes d’eau, marcher jusqu’au champ de marche. Les pieds qui frappent le ciment, foulent la terre battue, se figent sous les crosses de fusils qui s’entrechoquent. « Arrière, marche !… En avant, marche !… Une fois à gauche, marche !… Peloton, halte !… clash, clash… Épaule droite, armez !… slap, slap… Mon doigt ! Mon doigt rouge et blanc… Bon sang, les gars, faites-moi claquer ces armes ! Vous m’entendez ? Faites claques ces armes ! Je veux du bruit ! Je veux du sang ! Du bruit ! Du sang ! Présentez, arme !… mon doigt !… En avant, marche !… encore une fois… marcher… marcher… marcher…

C’était de la folie.

Mais c’était de la discipline.

À part nous, les recrues, personne ne semblait se préoccuper d’autre chose que de la discipline. On ne nous parlait absolument pas de la guerre ; nous n’entendions aucun sermon enflammé sur la manière de tuer des Japs comme nous devions en entendre plus tard à New River. Hormis la discipline, celle du Marine Corps, tout était constamment raillé et tourné en dérision, que ce soit la religion ou la haute finance. Ces sergents-instructeurs étaient des martinets humains. Ils réfléchissaient à la manière de ces hédonistes qui considèrent que ce qui ne peut être mangé, bu ou amené au lit n’existe pas. De leur point de vue, rien n’existait sauf la discipline.

Ce n’était pas une attitude à adopter à l’encontre de civils ; mais elle n’avait pas d’égal pour redresser leurs dos.

Le sergent Bellow n’était pas plus strict qu’un autre. Il nous disciplinait de manière ordinaire : ordonner à un homme de se laver la tête avec une brosse à dents, ordonner à un homme de dormir avec son fusil, car il l’avait fait tomber, ou pire, l’avait appelé « mon pistolet ». Par-dessus tout, il insistait sur la précision dans la marche.

Une fois, il m’a attrapé par l’oreille, car j’étais sorti du rang. Je suis petit, mais je ne suis pas léger ; pourtant, il m’a presque soulevé. « Lucky », dit-il avec un sinistre sourire comme s’il prenait plaisir à écorcher mon nom. « Lucky — si tu ne rejoins pas les rangs tout de suite, nous irons tous les deux à l’hôpital — pour qu’ils retirent mon pied de ton cul ! »

Bien qu’il puisse pousser ses hommes jusqu’à l’épuisement sous le climat semi-tropical de Caroline du Sud, Bellow se vantait de ne jamais faire une chose pareille sous la pluie. Grand seigneur ! De toute manière, il y avait d’autres sergents-instructeurs qui non seulement n’hésitaient pas à mener leurs troupes sous des pluies torrentielles, mais qui semblaient se réjouir de la moindre calamité qu’il pouvait leur infliger.

L’un d’eux, en particulier, faisait marcher son peloton vers l’océan. Sa cadence scandée ne faiblissait jamais. Une fois au bord de l’eau, si les hommes hésitaient et rompaient les rangs, il entrait dans une rage folle. « Pour qui vous prenez-vous ? Vous n’êtes rien d’autre qu’une bande de bleu bite ! Qui vous a donné l’ordre de vous arrêter ? C’est moi qui donne les ordres ici et personne ne s’arrête nulle part tant que je n’ai rien dit ! »

Toutefois, si le peloton marchait d’un pas décidé dans l’eau, il faisait semblant de continuer à marquer la cadence comme si de rien n’était jusqu’à ce que les hommes aient de l’eau jusqu’aux genoux, ou du moins jusqu’au point où l’eau salée ne pourrait pas atteindre leurs précieux fusils. À ce moment-là, il souriait et feignait la colère : « Revenez ici bande d’abrutis ! Ramenez vos culs hors de l’océan ! »

Se retournant, enflammé, il s’adressait à Parris Island en général : « Qui a le peloton le plus stupide de toute cette foutue île ? C’est moi ! C’est moi qui l’ai eu ! »

Dans l’absolu, les sergents n’étaient pas cruels. Ce n’étaient pas des sadiques. Ils croyaient fermement qu’il fallait nous mener la vie dure, mais ils y croyaient dans le but de nous endurcir. Je n’ai été témoin que d’une seule scène qui frôlait la cruauté. Une recrue ne pouvait s’empêcher de baisser les yeux lorsqu’il marchait. Le sergent Bellow hurlait tellement après lui que sa voix d’acier semblait sur le point de rompre. Il a fini par trouver une solution. Il a coincé le manche de la baïonnette dans la ceinture de la recrue de sorte que la pointe menace directement sa gorge. Sous nos regards ébahis et apeurés, il lui a ordonné de marcher. C’est ce qu’il a fait. Mais quand son pas a commencé à faiblir, que son regard s’est figé et sa respiration s’est contractée, le sergent a immédiatement mis fin au supplice. Une sorte de peur s’était transmise de la recrue au sergent, et Bellow s’était empressé de retirer la baïonnette. Je suis sûr qu’il a été davantage marqué par cet incident que ne l’a été sa victime.

2

Il était difficile de nouer une amitié durable à ce moment-là. Nous savions tous que notre unité serait démantelée une fois l’entraînement terminé. Certains deviendraient marins, d’autres resteraient sur Parris Island, la plupart iraient grossir les rangs de la Fleet marine Force à New River. Confinés comme nous l’étions dans ces baraquements haut perchés, il n’y avait pas beaucoup de place pour la camaraderie non plus. L’ambiance était certes chaleureuse, mais il n’y avait aucune intimité.

Je me suis fait beaucoup d’amis dans les Marines, mais j’en parlerai plus tard. Pour le moment, laissez-moi vous conter l’histoire d’une méthode, celle de la fabrication des Marines.

C’est un processus d’abandon. Chaque jour, chaque heure, semblait-il, une habitude ou une préférence devait être abandonnée, une retouche devait être faite. Nous avons appris que rien n’avait aussi peu d’importance que les préférences d’un homme, même lors des repas du mess.

J’ai toujours eu le pressentiment que je n’apprécierais pas le gruau de maïs. Effectivement, je n’ai pas aimé ; je n’aime toujours pas. Certains matins, je devais me décider entre manger du gruau ou avoir faim. Souvent, mon estomac grondait, rageusement vide, jusqu’à l’heure du déjeuner.

La plupart d’entre nous avaient une idée bien établie de ce que sont les bonnes manières à table. Celles-ci n’incluaient pas l’énorme bras transpirant d’un voisin qui vient soudainement frôler vos lèvres, ni la méthode de service de l’écoulement par le haut selon laquelle les hommes en tête de table, devant lesquels les cuisiniers posaient les plats en métal, se servaient toujours à satiété tout en restant insensibles aux cris indignés des affamés du milieu ou du bout de table.

Certains d’entre nous pouvaient être dérangés à la vue de petit-pois sur la lame d’un couteau, ou des bruits de loup que faisaient certains en mangeant, mais nous devenions de moins en moins sensibles pour de moins en moins de choses. Bientôt, mes papilles gustatives ne me serviraient que de radar intestinal — pour m’avertir que la nourriture arrivait — et ma bienséance déserterait momentanément.

Le pire dans ce processus d’abandon, c’était l’impitoyable refus d’accorder à un homme la moindre intimité. Tout était fait à ciel ouvert. Se réveiller, se lever, écrire ou recevoir des lettres, faire son lit, se raser, se peigner, se vider les intestins — tout était fait en public, et façonné selon le style et la rigueur du sergent.

Même les colis de nourriture que nous envoyaient nos familles étaient saisis par le sergent-instructeur. Nous étions informés de leur arrivée ; que le sergent les avait goûtés ; qu’il avait trouvé ça délicieux !

Quoi ? Vous abusez ! C’en est trop ! C’est du détournement de correspondance des Services postaux des États-Unis ! Ah, mon ami, laisse-moi te poser une question. Entre les Services postaux des États-Unis et le Marine Corps des États-Unis, qui gagne, d’après toi ?

Si vous vous sentiez défait à Parris Island, que ces premières semaines vous avaient littéralement broyé, c’est au champ de tir qu’ils vous permettaient de recommencer à trouver vos esprits.

Bellow nous a fait marcher en formation serrée jusqu’au champ de tir — à peu près huit kilomètres (il y a les marches en formation serrée et les marches d’entraînement, la première étant à la seconde ce que se tenir droit est au relâchement). Nous avions notre barda sur le dos. Notre paquetage nous attendait dans les tentes à l’arrivée. Nous nous plaignions de crouler sous nos bardas et paquetages, inconscients du jour où l’un et l’autre deviendraient un véritable luxe.

Plus que jamais, Bellow semblait de pierre : raide comme un piquet, infatigable voix de fer. Ce n’est qu’à la fin de la marche qu’une légère fissure s’est fait ressentir ; un signe réconfortant, comme pour nous assurer qu’il partageait un tant soit peu notre impureté.

Au champ de tir, nous vivions dans des tentes de six. La mienne avait du plancher, ce dont la plupart des tentes étaient dénuées, et mes camarades et moi considérions cela comme une grande bénédiction. Nous n’avons pas manqué non plus de percevoir qu’un geste providentiel avait rassemblé six New-Yorkais et Bostoniens dans la même tente ; les grains du nord avaient été séparés de l’ivraie sudiste. Cette pensée flatteuse s’est toutefois flétrie dans la froide matinée côtière. Le sang-froid yankee a été ébranlé par les cris de joie des rebelles qui saluaient le bleu de nos lèvres et le claquement de nos dents.

« Hé le Yankee – J’croyais qu’il faisait froid dans l’nord. J’pensais que vous étiez habitués. Ah ! Regardez-moi ça, regardez-moi ces grandes gueules yankees qui grelottent. »

Bellow en était tant amusé qu’il en a perdu sa réserve habituelle.

« J’imagine qu’t’as raison, dit Bellow. Dès que j’sors dehors j’entends des dents qui claquent. Et à chaque fois, c’est des dents d’nordistes. » Il a secoué la tête. « J’sais pas. J’sais vraiment pas comment on a pu perdre contre eux. »

Une demi-heure plus tard, le soleil brillait intensément, et nous réalisions à quel point le champ de tir pouvait être à la fois un enfer de chaud et de froid.

Après s’être lavés, une surprise attendait les nouveaux arrivants. Il y avait une sorte de barrière sur laquelle des hommes étaient assis avec leurs derrières suspendus au-dessus d’un bac en métal incliné dans lequel ruisselait de l’eau claire. Un groupe d’hommes s’était rassemblé à l’extrémité du bac où se trouvait la pompe. Heureusement, je ne faisais pas partie de ceux qui étaient sur le devant de la scène à ce moment-là. Je pouvais admirer le spectacle. L’un des hommes avait une poignée de vieux papiers journaux roulés en boule. Il les a déposés à la surface de l’eau. Il y a mis le feu. Les papiers ont été emportés par le courant.

Des hurlements amers de surprise et d’angoisse ont salué le navire enflammé tandis qu’il passait sous les derrières blancs et serrés de mes copains. Beaucoup de fesses ont chanté ce matin-là, et tant que nous étions au champ de tir, personne ne s’est plus approché de l’auge métallique sans une certaine appréhension. Évidemment, nous avons pu revoir cette farce de mauvais goût perpétrée contre d’autres nouveaux arrivants, ce qui était hilarant.

C’est au champ de tir que nous avons reçu nos vaccins. Le sergent Bellow nous a fait marcher jusqu’au dispensaire devant lequel une demi-douzaine d’hommes d’un autre peloton, plus ou moins nauséeux, étaient éparpillés comme s’ils avaient été déposés là pour nous avertir du danger.

Se faire vacciner est inhumain. C’est comme si nous étions introduits dans une machine. Deux rangées d’infirmiers de la Marine se faisaient face tout en étant légèrement décalées de sorte qu’aucun homme ne soit directement confronté à un autre. Nous traversions cette allée. Alors que nous avancions, chaque infirmier tamponnait le bras dénudé du Marine devant lui, tendait la main derrière lui pour prendre à son assistant une seringue débordante, puis plongeait l’aiguille dans la chair du Marine.

Ainsi tournait la machine devant laquelle défilaient et s’offraient les corps à bras tendus, qu’une aiguille diaboliquement scintillante venait ponctuer et vers laquelle nous avancions, nous arrêtions, puis repartions. Elle avait l’efficacité de la chaîne de montage, mais, en même temps, l’incapacité de celle-ci à se conformer à la nature humaine.

L’un de mes compagnons de tente, que l’on surnommait le Catcheur en raison de sa force herculéenne et d’une brève carrière sur le ring, n’avait aucune idée de ce qui était en train de se passer. Il se tenait devant moi, prêt à recevoir la piqûre ; mais il était si large qu’il semblait se tenir devant les deux infirmiers à la fois. Tandis que l’infirmier à sa droite tamponnait et piquait, l’infirmier à sa gauche reproduisait la même formalité.

Le catcheur a reçu les deux doses sans sourciller. Mais alors — devant mon regard horrifié, si rapidement que je n’ai pas pu l’empêcher —, les infirmiers, dans leurs mouvements agités et leurs gestes résolus, ont tiré deux salves supplémentaires dans le bras musclé du Catcheur.

C’en était trop, même pour le Catcheur.

« Hé, je vais en avoir droit à combien ? »

« Une seule, idiot. Dégage. »

« Une seule ! J’en suis à ma quatrième. »

« Ouais c’est ça. Et t’es le commandant de la base aussi. Casse-toi, tu bloques la file. »

Je suis intervenu, « il ne plaisante pas. Il en a reçu quatre. Vous l’avez piqué deux fois chacun ».

Consternés, les infirmiers sont restés bouche bée. Ils ont contemplé l’indubitable dépit qu’affichait le visage émoussé du Catcheur, et une sorte d’hilarité sur le mien.

Ils l’ont attrapé et l’ont propulsé au pied d’un des médecins du dispensaire. Celui-ci ne s’est pas montré alarmant. Il a fait son diagnostic en tenant compte des muscles et des nerfs d’acier du Catcheur.

« Comment vous vous sentez ? »

« Ça va. Quelques brûlures. »

« Bien. Vous n’avez probablement rien. Si vous vous sentez malade ou nauséeux, revenez me voir. »

Il relève de l’évidence qu’un homme comme le Catcheur n’est point tombé malade. Quant à la nausée, la charge de cavalerie qu’il a lancée quinze minutes plus tard sur le pain de viande a fini d’endurcir les plus sensibles d’entre nous.

Le champ de tir a aussi été l’occasion pour moi d’assister à mon premier concert de l’inépuisable réserve de blasphèmes que les Marines débitent avec une facilité déconcertante. Ils nous avaient donné un avant-goût dans les baraquements, mais ce n’était rien en comparaison du sermon de blasphèmes et d’obscénités auquel nous avons eu droit sur le champ de tir. Il y avait là des sous-officiers qui ne pouvaient aligner deux phrases sans les enrichir par un juron, une imprécation ou une grossièreté. Les entendre nous donnait la chair de poule, et les plus religieux d’entre nous trépignaient de colère, se retenant ardemment d’empoigner ces gorges ruisselantes de blasphèmes.

Nous nous y habituerions avec le temps, à tel point qu’ils jailliraient de nos propres lèvres. Nous en viendrions à reconnaître qu’il ne fallait pas prendre cela personnellement. Mais sur le moment, nous fûmes choqués.

Comment pouvaient-ils débiter tant de jurons, et avec une telle aisance ? Ce n’était pas de la vitupération. Ce n’était que jurons, obscénités, blasphèmes, outrages — pris un à un, ils n’étaient ni profus ni originaux — et pourtant, ils jaillissaient dans une incroyable diversité.

Il y avait toujours le mot. Toujours cet horrible mot à quatre lettres que les hommes en uniforme avaient transportées dans l’unicité du monde linguistique. C’était un surnom, un trait d’union, une hyperbole, un nom, un complément d’objet, eh oui, même une conjonction. Il pouvait décrire la nourriture, la fatigue, la métaphysique. Il représentait tout, mais ne signifiait rien ; une insulte qui n’était jamais employée pour insulter ; désignant grossièrement l’acte sexuel, il ne servait jamais à le décrire ; ignoble, il signifiait le meilleur ; laid, il s’adaptait à la beauté ; c’était le mot du vide de la pensée, mais que l’on entendait sortir de la bouche des aumôniers et officiers, des docteurs et instructeurs — à tel point que l’on pouvait supposer qu’un visiteur non anglophone qui entendrait nos conversations pourrait démontrer scientifiquement, à la manière des exégèses historico-critiques, que ce petit mot devait assurément signifier la chose pour laquelle nous combattions.

Sur la ligne de feu, des sergents colériques emplissaient l’air de leurs jurons tout en s’efforçant de faire de nous des fantassins dans ce qui était devenu un cours de formation abrégé. Les Marines devaient apprendre à tirer debout, couchés et assis. Peut-être parce que la position assise était la plus difficile à maîtriser, elle était très à la mode sur le champ de tir de Parris Island.

Ils ont tenté de nous inculquer cette mode durant deux jours entiers passés sur les étouffantes dunes de cette île misérable. Nous étions assis au soleil, le sable entrait dans nos cheveux, nos oreilles, nos yeux, nos bouches. Les sergents ne se souciaient guère de la position du sable tant qu’il ne pénétrait pas dans les parties métalliques huilées de nos précieux fusils. Gare au malheureux à qui cela arrivait. La punition était immédiate : un bon coup de pied et une horrible injure hurlée directement à l’oreille du mécréant.

Comme disait le sergent-instructeur, pour maîtriser la position assise, il faut s’écarteler soi-même.

La main gauche devait tenir le fusil en son centre, ou en son « point d’équilibre ». Mais le bras gauche était enfilé dans une boucle de la sangle du fusil qui remontait de l’avant-bras jusqu’au biceps en l’enserrant incroyablement fort. Alors que nos jambes étaient croisées à la manière de Buddha, la crosse du fusil se tenait à quelques centimètres de l’épaule droite. Le truc, c’était que la crosse devait venir embrasser parfaitement l’épaule droite de sorte que vous puissiez poser la joue sur votre main droite, viser et faire feu.

La première fois que j’ai essayé, j’en ai conclu que ce devait être impossible, à moins que mon dos ne se sépare en deux pour permettre à chaque côté de mon torse de pivoter vers l’avant, comme s’il était articulé. Autrement, c’était impossible. Autrement, la sangle me couperait le bras gauche en deux, ou ma tête se détacherait de mon cou, ou sinon je devrais prendre le risque de ne viser que d’une seule main, comme avec un revolver. Heureusement, si je puis dire, je n’ai pas eu à prendre de décision. Le sergent Bellow s’en est chargé à ma place.

« Un problème ? » s’enquit-il gentiment.

Son attitude aurait dû me mettre la puce à l’oreille, mais je l’ai prise pour une part d’humanité insoupçonnée.

« Oui, mon sergent. »

« Mon très cher, »

C’était trop tard. J’étais piégé. Je le suppliais bêtement du regard.

« Okay bonhomme, tiens fermement ce fusil dans la main gauche. Bien. Maintenant l’épaule droite. Bon. C’est si difficile que ça ? »

Et le sergent Bellow de s’asseoir sur mon épaule. Je jure l’avoir entendu craquer. Je pensais que c’en était bon pour moi. Mais je suppose que cela n’a rien fait de plus que tendre quelques ligaments. En tout cas, ça a marché. Mon épaule droite a rencontré la crosse du fusil sans que mon bras gauche explose en mille morceaux, et c’est ainsi que j’ai appris l’inconfortable position assise. Je n’ai vu qu’un seul Jap se faire tuer d’une balle tirée dans cette position, et encore, le feu ennemi ne ripostait pas.

Il était tout de même étonnant de voir comment les Marines pouvaient nous apprendre à tirer en seulement quelques jours sur le champ de tir ; du moins, apprendre aux rares d’entre nous à avoir vraiment besoin d’une formation. La plupart des hommes savaient déjà tirer ; étonnamment, même les gars de la ville. Je ne savais ni où ni comment ces hommes, élevés dans les jungles sauvages d’acier et de béton de nos villes modernes, avaient appris à réussir des prouesses dans ce qui semblait un passe-temps rural. Mais ils savaient pourtant se servir d’une arme, et même plutôt bien.

Tous les sudistes savaient tirer. Les meilleurs venaient de Géorgie, ou de l’État voisin du Kentucky. Sur les dunes, ils ont subi l’affront de se voir apprendre à « encliqueter » la sangle du fusil. Mais quand des balles réelles ont été apportées et les butées installées, ils ont rejeté toute assistance avec dédain, ont blotti la crosse du fusil sous leurs mentons et ont ouvert un feu nourri. Les sergents-instructeurs ne leur en ont pas tenu rigueur. Après tout, on ne discute pas avec des as de la gâchette.

Quant à moi, je faisais partie des inhabitués de la poudre. Je n’avais jamais tiré avec un fusil auparavant, sauf avec les calibres 22. des stands de tir à la carabine des fêtes foraines ou des arcades tape-à-l’œil du centre-ville de New York. Un Springfield calibre 30. me semblait être un véritable canon.

La première fois que je me suis assis au bord de la ligne de tir, deux chargeurs de cinq coups déposés à côté de moi, les yeux rivés sur le panneau d’avertissement « chargez et verrouillez ! » qui flottait au-dessus du sergent-chef, j’avais l’impression d’être un petit animal sur lequel fonce une automobile. Les commandements redoutés sont arrivés.

« Prêts sur la ligne de feu ! »

« Feu ! »

BA-ROOM !

C’était le type à ma droite. Le bruit semblait m’avoir transpercé les tympans. Je me lançais. La ligne entière s’est ensuite transformée en un chaudron de pétarade rugissante ; et je faisais cracher mon Springfield comme les autres, tir, éjection, recharge. Les dix balles s’étaient volatilisées en un clin d’œil. Le silence est revenu, accompagné d’un bourdonnement dans mes oreilles. Elles bourdonnent encore.

Il ne m’a pas fallu longtemps pour surmonter ma timidité et adorer le tir. Bien sûr, je commettais toutes les erreurs de débutant — tirer sur la mauvaise cible, tirer en dessous du mille, mal calculer la trajectoire du vent. Mais je progressais, et quand le jour de l’examen est arrivé, j’ai eu la grande ambition de me qualifier au rang d’expert. Le badge de fantassin expert est au tir ce que la Medal of Honor est au courage. Il nous donnait même droit à cinq dollars de plus sur la paie mensuelle, une somme non négligeable pour quelqu’un qui n’en gagnait que vingt et un.

La journée de l’examen — c’est-à-dire celle où nos scores seraient publiés et détermineraient si nous étions qualifiés ou non — a sombré rapidement pour laisser place à une soirée venteuse et glaciale. Je m’en rappelle comme d’une soirée déprimante, je désirais ardemment être près des feux autour desquels les sergents s’étaient rassemblés en fumant des cigarettes et en feignant une gaieté que personne ne pouvait ressentir. Mes yeux étaient desséchés. Lorsque nous avons tiré à une distance de cinq cents mètres, c’est à peine si j’arrivais à distinguer la cible.

J’ai misérablement échoué. Je ne me suis qualifié nulle part. Une poignée s’était qualifiée pour le titre de tireur de précision, deux ou trois en tant que tireur d’élite, aucun en tant qu’expert. Une fois nos scores enregistrés, nous étions devenus des Marines. Il nous restait bien quelques techniques à apprendre — les exercices de maniement de la baïonnette, ou le tir à l’arme de poing —, mais ces dernières ne se classaient pas très haut sur l’échelle des valeurs marines. L’arme du Marine, c’est le fusil. C’est dans cet état d’esprit que nous retournions aux baraquements, les poitrines gonflées d’orgueil, les pieds martelant le sol avec la fierté des hommes qui venaient d’apprendre à maîtriser le Springfield, ou du moins qui faisaient semblant.

Nous étions des vétérans. Lorsque nous sommes arrivés près des baraquements, nous avons croisé un groupe de recrues en vêtements civils qui venaient tout juste d’arriver, ils nous semblaient négligés, perdus comme des oiseaux surpris par la pluie. Instinctivement, nous leur avons crié à l’unisson : « Vous allez le regretter ! » Bellow jubilait.

3

Cinq semaines avaient suffi à nous transformer. Il restait encore une semaine d’entraînement, mais le changement désiré avait déjà eu lieu. Le plus important dans cette transformation n’était pas tant le durcissement de mon corps ou l’acuité de mon regard, mais mon nouvel état d’esprit.

J’étais un Marine. Automatiquement, cela semblait m’élever au-dessus du troupeau laborieux des militaires. Je surnommais avec mépris les soldats de l’Armée de « faces de chien » et les matelots de « marins d’eau douce ». Je ricanais aux références acerbes du sergent à propos de West Point et de « ses écoliers sur l’Hudson ». J’acceptais comme parole d’évangile toutes ces fables invérifiables sur tous ces officiers de l’Armée ou de la Marine qui démissionnaient de leurs fonctions pour s’engager comme simple soldat dans les Marines. J’emmagasinais une montagne de connaissances sur l’histoire du Corps et me délectais à raconter tout un tas d’anecdotes insistant sur l’invincibilité des Marines au combat. Pour quiconque n’était pas Marine, j’étais devenu insupportable.

La semaine suivante, nous nous sommes contentés de faire ce qu’ils nous demandaient en attendant notre affectation. Nous évoquions avec envie le « déploiement en mer » et les « services de garde ». Dans ces rêves éveillés, nous portions tous l’uniforme bleu, buvions copieusement, dansions, copulions et plus généralement, faisions la cour. Ponctuellement, le nom de « New River » surgissait, comme le prénom d’un membre honni qui hante une réunion de famille. Il s’agissait de la base dans laquelle la Première Division des Marines était en train de se former. Là-bas, pas d’uniformes bleus, pas de filles, pas de bals ; il n’y avait que de la bière et ce marais que l’on appelait les « boondocks ». Le simple fait de mentionner New River provoquait de longs silences douloureux, jusqu’à ce qu’ils disparaissent dans une nouvelle vague de joyeuses spéculations.

Le jour du départ est arrivé.

Nous avons balancé nos paquetages dans des camions de ravitaillement. Nous avons enfilé nos bardas. Nous nous déversions gaiement sur le trottoir devant les baraquements. Nous nous tenions à l’ombre d’un balcon qui avait été rendu tristement célèbre par l’un d’entre nous. Un jour, pour punir un chenapan qui avait eu le malheur de faire tomber son fusil, Bellow lui avait ordonné de rester là, debout, fusil au bras, et de chanter de l’aube au crépuscule : « Je suis un mauvais garçon, j’ai fait tomber mon fusil. »

Nous étions debout, attendant les ordres. Bellow nous est tombé dessus. Il nous a fait passer les armes en revue. Le bruit de nos mains giflant la sangle des fusils sonnait parfaitement.

« Repos. Dispersion. Montez dans ces camions. »

Nous nous sommes précipités à bord. L’un d’entre nous a enfin eu le courage de demander : « Où est-ce qu’on va, mon sergent ? »

« New River. »

Le camion a démarré en silence. Je me souviens avoir aperçu Bellow qui nous regardait nous éloigner, et quel n’a pas été mon étonnement de voir de la tristesse dans ses yeux.

Il faisait nuit noire lorsque nous sommes arrivés à New River. Nous avions fait le voyage depuis la Caroline du Sud en train. Comme toujours lors des voyages ferroviaires, il y avait eu un très bon repas pour le diner. Nous avions dormi sur nos sièges ; bardas dans les compartiments au-dessus de nous, fusil à nos côtés.

On nous a fait descendre du train au milieu des cris et du clignotement des lampes-torches, et nous avons formé des rangs sur le côté. Tout était sombre. Aucun de ces visages hurlants — les officiers et sous-officiers qui nous recevaient — ne semblait réel, sauf lorsque l’éclair d’une lampe torche épinglait l’un d’entre eux contre les ténèbres. Malgré la nuit noire, je pouvais encore ressentir cette impression d’immensité ; au-dessus de nous, le dôme du ciel se cambrait et s’éloignait sombrement – une impression de platitude infinie brisée çà et là par quelques baraquements silencieux.

On nous a rapidement conduits vers un baraquement oblong et éclairé aux extrémités duquel se trouvaient des portes. Nous nous tenions devant l’une d’entre elles alors qu’un sous-officier faisait l’appel.

« Leckie. »

Je me suis détaché de mon peloton, coupant ainsi, par ce geste, le lien qui m’avait attaché à ces hommes qui avaient été mes camarades six semaines durant.

J’ai marché rapidement jusqu’au baraquement éclairé. Un enrôlé m’a fait asseoir en face de lui. Il y en avait trois ou quatre comme lui dans la pièce, « interrogeant » de la même manière les nouveaux arrivants. Il posait des questions rapidement, ne s’intéressait qu’à mes réponses, m’ignorait. Nom, matricule, numéro de série du fusil, etc. — tous ces détails insignifiants qui ne disent rien d’un homme.

« Que faisais-tu dans la vie civile ? »

« Journaliste, chronique des sports. »

« Bien. Premières Marines. Va dehors et dis-le au sergent. »

Ainsi classifiaient-ils les Marines. Les questions étaient superficielles. Les réponses ignorées. Étudiant, fermier, scientifique futuriste — tous entraient dans le moulin pour en ressortir soigneusement étiquetés : Premier Régiment des Marines. Il n’y avait aucun « test d’aptitudes », aucune « analyse du travail ». Dans la Première Division des Marines, les hommes étaient présumés s’être engagés pour se battre. Nos compétences civiles n’intéressaient personne.

C’était peut-être une insulte aux derniers vestiges de notre amour-propre civil que Parris Island n’avait pas eu le temps de détruire complètement. Mais New River allait bientôt s’en occuper. Ici, le seul talent qui comptait était la marche, le seul outil pratique était notre fusil : ici, notre culture, notre extravagance, notre sensibilité faneraient bientôt comme des gardénias dans le désert.

Je pouvais ressentir le pouvoir de cette attitude, j’ai d’ailleurs ressenti pour la première fois de ma vie cette soumission totale à l’autorité lorsque je suis sorti du baraquement pour aller marmonner « Premières Marines » à un groupe de sergents qui attendaient avec impatience. L’un d’entre eux a pointé sa lampe torche vers un groupe d’hommes ; j’ai pris place parmi eux. Environ une demi-douzaine d’autres groupes étaient en train de se former de la même manière.

Ensuite, à leur commandement, je me suis jeté dans un camion avec mes nouveaux camarades. Le conducteur a démarré le moteur et a roulé sur des routes boueuses et truffées de trous devant lesquelles défilaient des rangées interminables de baraquements plongées dans les ténèbres et le silence. Nous avons roulé sans nous arrêter jusqu’à ce que, soudainement, dans une légère embardée, nous soyons arrivés à la maison.

La maison, c’était la compagnie H du Second Bataillon du Premier Régiment des Marines. La maison, c’était une compagnie de mitrailleuses et de mortiers lourds. Quelqu’un dans ce triste baraquement avait décidé que je devais être un mitrailleur.

Le processus d’affiliation de la compagnie H ne différait guère de notre méthode « d’affectation » que l’on imaginait la veille au soir, si ce n’est que nous avons été conduits dans un baraquement qu’occupait le capitaine High-Hips. Il nous fixait de son œil de verre glorieusement combatif, passait ses doigts dans sa moustache militaire et nous interrogeait avec son éloquence toute britannique. D’un air sceptique, il nous a ensuite assignés à nos baraquements d’escouade où nous serions sous la garde de sous-officiers qui étaient en train d’arriver d’autres régiments.

Ils venaient du Cinquième et du Septième, les deux régiments vétérans dans les rangs desquels se trouvaient la quasi-totalité des troupes entraînées de la Première Division. Mon régiment, le Premier, avait été démantelé, mais s’était reformé au lendemain de Pearl Harbor. Le Premier avait besoin de sous-officiers et la plupart de ceux qui nous ont rejoints trahissaient la nouveauté de leur grade par la nervosité de leurs voix. Leurs chevrons brillaient. Certains d’entre eux n’avaient même pas eu le temps de les accrocher à leurs manches, ils étaient simplement épinglés.

Quelques semaines auparavant, ces caporaux et premières classes n’étaient encore que de simples soldats. Certains nous avaient à peine précédés en tant que Marines. Mais dans un moment aussi urgent, une petite expérience valait mieux qu’aucune expérience du tout. L’organigramme devait être rempli. C’est ce qu’ils ont fait.

Mais le Premier Régiment avait également reçu son lot vital de sous-officiers vétérans. Ils nous formeraient, nous entraîneraient et nous transformeraient en troupes de combats. Nous leur prendrions leurs connaissances des armes. Nous leur prendrions leur caractère et leur tempérament. Ils étaient la Vieille Garde.

Et nous étions les nouveaux, la jeunesse volontaire qui avait abandonné la chaleur du foyer pour les tourments de la guerre.

Au cours des trois prochaines années, tous ces hommes deviendraient mes camarades — les hommes de la Première Division des Marines.