Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: IFS

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

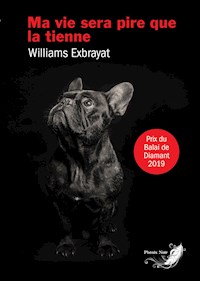

Quel est le point commun entre un looser amoureux, un bouledogue alcoolique nommé Disco Boy et une jolie hôtesse de casino ? Une sévère propension à être là au mauvais endroit, au mauvais moment. Ces trois-là n'étaient pas faits pour se rencontrer, encore moins pour évoluer en milieu hostile : des trafiquants de drogues, des braqueurs grimés en présidents, des flics retors et une bête qui hante la campagne.

Tuer ou se faire tuer, telle est désormais leur seule alternative. Prix du Balai de Diamant 2019.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Williams Exbrayat est dompteur de livres en bibliothèque et auteur. Il est le créateur de la série humoristico-policière Maddog (Chiennes fidèles et Chasse à l’épaulard) qui met en scène un détective privé à la morale douteuse et à la gouaille fleurie. Retrouvez la noirceur de son humour dans Ma vie sera pire que la tienne.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 377

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Si tu mets au monde ce qui est en toi, ce que tu mets au monde te sauvera. Si tu ne mets pas au monde ce qui est en toi, ce que tu ne mets pas au monde te détruira.Évangile selon Philippe

I CLOCHES CÉLESTES

Il faudrait faire une anthologie des vies infâmes.Guillaume Le Blanc

1

J’ai la gueule en feu et la peau cramée par le soleil. Le jaja est censé tout faire oublier, mais en cet instant, je me dis que j’enfile les emmerdes comme des perles avec la régularité d’un coucou suisse.

La voiture, échouée sur le bas-côté, fume comme un sapeur. Plus d’huile dans le moteur. Quand on pique une tire dans un bled où le mariage consanguin est monnaie courante, faut s’attendre à ce type de désagrément. Foutue époque. On ne peut même plus faire confiance aux gens qu’on barbote.

Le ciel est d’un bleu parfait, et le soleil tape fort. C’est l’été. La canicule. La couenne colle sous les vêtements. Une légère brise vient rafraîchir l’air ambiant. C’est encore respirable. Pas tout à fait l’enfer.

Autour, la campagne s’étale à perte de vue. Des collines boisées et des champs perdus. Quelques maisons isolées, disséminées ici et là, paraissent bien calmes. Au loin, une voiture est en approche. Le bruit du moteur déchire la campagne, mais ce n’est rien en comparaison des hurlements de Mycose qui ruinent mes tympans. Il tient sa jambe droite. Elle pisse le sang. Un joli trou dans la cuisse. La peau est noire autour de la blessure. Brûlée. À l’intérieur, la guerre des tranchées en technicolor.

Paulo lui fait un garrot. Dans une autre vie, il était infirmier. Un bon, il paraît. Il a gardé le geste sûr, mais sa lucidité est restée consignée dans la bouteille de blanc qu’il vient d’écluser en douce y a pas dix minutes. Il s’échine sur la jambe valide de Mycose tout en récitant un mantra appris lors d’une beuverie avec un drôle de gars qui était dans sa période « je fais des petits tas de sable avec des bonzes tibétains ».

Paulo, ç’a beau être le cerveau de la bande, il fait des trucs vraiment bizarres. C’est comme la fois où je l’ai retrouvé au petit matin (après une nuit de godaille carabinée), les genoux et la tête posés sur le sable et les fesses pointant vers le ciel. Il ronflait, peu concerné par les vagues qui venaient lui fouetter le visage au rythme de la marée. Il avait entamé une prière avant de sombrer. À croire que l’alcool le rend mystique, Paulo.

La voiture n’est plus qu’à une centaine de mètres. À son bord, la peste et le choléra réunis. Les cavaliers de l’Apocalypse. Des gars solides comme des buffets normands et armés jusqu’aux dents. Ils nous ont en point de mire ; trois petites choses perdues dans la pampa. J’ai les sphincters qui lâchent un à un. La rencontre est inéluctable. Va falloir faire face. J’ai peur. J’en crèverais tellement j’ai les foies. L’idée de partir en courant au milieu des champs me traverse l’esprit, mais impossible d’abandonner Paulo et Mycose. J’ai la loyauté fidèle. Je m’assois près de Mycose et pose sa tête sur mes cuisses. Il douille salement. Un rictus de douleur défigure son visage glabre et émacié. Je caresse ses longs cheveux filasse qu’il n’a pas lavés depuis des lustres. Paulo s’attaque enfin à la bonne jambe. Je ferme les yeux. Ça me calme. Je repense à cette journée. Elle avait si bien débuté. Je me demande encore comment on s’est fourrés dans un tel merdier.

2

Paulo, dans ses rares moments de sobriété, a des idées épatantes. Ce n’est pas qu’il ait inventé l’eau chaude, ni même l’eau tiède, mais il a le sens de la rapine. C’est inné chez lui comme la bibine et la déveine. Voilà qu’il nous embarque, Mycose et moi, dans son projet estival : la tournée des grands-ducs en rase campagne. Du tourisme sur mesure pour scélérats. C’est un truc qu’il a déjà fait. Visiter des villas de rupins désertées l’été, c’est une idée de génie, et à la portée de n’importe quel abruti, d’autant que la topographie se prête parfaitement à l’exercice. Les maisons sont éloignées les unes des autres. Aussi, nous pouvons opérer au grand jour sans nous faire remarquer. Après un repérage au millimètre, Mycose est catégorique : elles n’attendent que nous. Du tout cuit. On jette notre dévolu sur une grande bâtisse au crépi rouge et aux larges fenêtres pour se faire la main. Le propriétaire n’a pas choisi la meilleure teinte pour être discret. Elle est immense la baraque, et avec ses colonnades grecques, elle pue le nouveau riche à plein nez.

Mycose et moi, on se charge du ratissage en règle avec une obsession commune pour l’argenterie. Paulo reste dans la bagnole, le regard vissé sur le rétroviseur. Il a l’air super intelligent avec cette mine pénétrée. Il laisse tourner le moteur ; prêt à démarrer en trombe au cas où les choses prendraient une drôle de tournure.

C’est par le garage qu’on fait notre entrée. Les portes ne résistent pas longtemps à Mycose. C’est comme les pintes de 8.6 qu’il écluse en moins de cinq secondes. Ça me laisse sans voix.

Un superbe pick-up rouge vif, flambant neuf et aux vitres teintées, en éclabousse un max dans le garage avec son imposante calandre chrome argenté à l’avant. Il dispose à l’arrière d’un long plateau avec toit rétractable. La classe internationale. Maintenant que je squatte la maison de mon oncle, il pourrait nous être très utile pour des travaux.

Soudain mon pouls s’emballe. Des gouttes perlent sur mes tempes. J’ai un sacré coup de chaud. Un vent de panique. Je me jette sur le capot du 4x4 sous le regard stupéfait de Mycose et pose ma main sur la tôle.

Froide.

La tôle est froide.

Mycose hausse les épaules en pénétrant dans la maison avec la délicatesse d’un pachyderme en rut.

— Y a personne. Détends-toi et n’oublie pas que Mycose ne se trompe jamais.

Voilà qu’il parle de lui à la troisième personne. Il souffre parfois de « melonite » aiguë. J’ai des principes de vie, moi. Ne pas accorder trop de crédit à un gars qui a développé la plus belle collection de champignons sur son corps en est un. Au bout de quelques minutes, j’ai déjà oublié ma crise de calcaire et je charge à tour de bras. Ça me rappelle les cadences de l’usine de corderie que j’ai quittée il y a quelques semaines, en grand saigneur. Avant de claquer la porte, j’ai laissé le contremaître, ce connard de Romain, sur le carreau dans une grande mare de sang. Une façon franche et amicale de lui signifier que je ne pouvais pas le blairer et que sa danse de dindon autour de Leila, il pouvait se la carrer où je pense. Pas touche à Leila. Y a pas que moi qui le dis. Ses frères, Redouane et Malik, la surveillent comme du lait sur le feu. À croire qu’elle a un truc spécial, Leila ou c’est juste parce que c’est une fille, et que pour une raison ou une autre, c’est emmerdant pour eux.

En dépit des objets de valeur qu’on compile dans nos sacs, Mycose est déçu. Foutrement déçu. Il a fouillé toutes les chambres. Pas d’affaires de gonzesses. Pas de tenues affriolantes, pas de dessous coquins. Que dalle à se mettre sous la dent. Rien pour lui rappeler que lui aussi il a eu un jour une vie conjugale.

Mycose décide de faire sa pause syndicale dans la cuisine. Accolé au frigo, il s’envoie du saucisson à la régalade en faisant couler un tube de mayonnaise dans sa bouche. Le spectacle est pénible pour mes yeux et mes oreilles. Et dire que ce gus était comptable pour une grosse boîte. C’était avant que sa femme le plaque et qu’il la remplace par la liche.

Mycose manque de s’étouffer une première fois. Il racle sa gorge. Son visage tourne au rouge écarlate. Il se donne de l’air en s’éventant de la main puis lève les yeux au plafond. Ça ne lui apporte aucun réconfort. Des larmes coulent sur ses joues, mais il finit par tout avaler dans un grand bruit de déglutition. Il me regarde d’un air abruti et s’empresse de répéter la même opération avec le sourire d’un gamin qui s’apprête à faire une nouvelle bêtise. Je me dis que la vie est belle. Jouir sans entrave de ce qui ne nous appartient pas, c’est ma définition du paradis !

Le bonheur est fugace. Je détecte du bruit derrière la porte située entre la cuisine et le salon, des pas lourds sur des marches d’escalier en bois. Je fais signe à Mycose d’arrêter sa mastication. Il s’exécute, les bajoues pleines. À croire qu’il fait des réserves pour l’hiver.

J’entends maintenant des voix. Merde, plusieurs gars s’apprêtent à débouler dans le salon. Si on ne file pas fissa, on risque de finir dans les annales du crime ; du mauvais côté, celles des victimes.

La porte s’ouvre. Un homme à la courte stature et large des épaules apparaît dans l’embrasure. Il est suivi de deux autres gars d’apparence plus grande et sèche. Trois hommes en blouses blanches nous font face. Des masques chirurgicaux et des lunettes de protection cachent leur visage.

Dans leurs yeux, la surprise.

Dans les nôtres, la crainte.

Le trapu sort un pétard de compétition de sa blouse et le pointe sur nous avec une froide assurance.

Interdits et figés, on doit faire l’effet de deux Bambis pris dans les phares d’une voiture la nuit. Mycose a une fulgurance que seule sa nature imprévisible (ou sa promptitude à enchaîner les bourdes) est capable de mettre en œuvre dans de pareilles situations. La vue du flingue bloque le passage de sa dernière bouchée. Dans un bruit de raclement de gorge effrayant, il en recrache le contenu en direction de nos assaillants. À défaut d’armes de destruction massive, l’arrosoir à viande assaisonnée à la mayonnaise fait son petit effet. On en profite pour se faire la malle par la porte de la cuisine qui donne sur le jardin.

Paulo, bien calé à la place du conducteur, voit débouler un bien triste gibier pris en chasse par une meute de prédateurs. Il est aux fraises, Paulo. Ses deux calots vitreux ne laissent présager rien de bon. Je pige illico. Il vient de téter une boutanche en douce dans la voiture. J’accélère. J’arrive à hauteur de la portière arrière ; je suis hors d’haleine. C’est à ce moment précis que Paulo choisit d’enclencher une marche arrière tambour battant. La voiture décrit un superbe arc de cercle dans la cour en faisant voler de petits cailloux blancs. Elle finit sa course dans… Mycose qui était à la traîne.

Le temps s’arrête ; pas pour nos poursuivants. Ils courent à toute blinde. Ils ont jeté leurs masques et leurs lunettes, laissant apparaître des mines peu avenantes.

Le petit malabar souffle comme un taurillon dans l’arène. Ses jambes moulinent à toute vitesse et il avance drôlement. Les deux autres tentent de suivre tant bien que mal.

Mycose se relève miraculeusement, l’air de rien. C’est de la vieille carne solide, à moins que l’alcool l’ait rendu totalement insensible à la douleur. Il époussette son vieux jean élimé et son tee-shirt défraîchi à l’odeur douteuse. Mycose et l’hygiène, ça fait trois.

J’ouvre la portière arrière et lui fais signe de monter. En réponse, j’ai droit à son plus beau sourire tandis qu’un coup de feu retentit.

Mycose s’effondre dans mes bras. Une balle vient de lui perforer la jambe. Ni une ni deux, je le tire sur la banquette de la voiture. Dès qu’il touche la moleskine, Paulo démarre en trombe sous les sifflements des balles. Je baisse la tête et je me retrouve à quelques centimètres de Mycose. Son visage a perdu tout éclat. Il douille sévère, le bougre. Je relève tout doucement la tête et me retourne pour jauger la situation. Des blouses blanches volent dans le ciel tandis que les trois hommes détalent en direction du garage.

Le pick-up !

Paulo appuie sur le champignon.

Son visage est grave. Au bout de quelques kilomètres, la voiture hoquette. Elle broute sérieusement. L’habitacle sent le brûlé. Une fumée blanche s’échappe du capot. Paulo voit rouge, mais pas autant que le clignotant de la jauge d’huile. On n’a pas réchappé à d’imposants gaillards, à des rafales de balles pour finir sur le bas-côté de la route à cause d’une négligence. Le futur n’a jamais été aussi proche. Et je sens qu’on va s’en prendre plein la gueule après ce casse foireux.

3

Les portières du 4x4 claquent. Des gifles pour mes oreilles. J’ouvre les yeux. Trois silhouettes noyées dans la lumière crue d’un milieu d’après-midi. Elles s’approchent d’un pas résolu. Je protège mes yeux avec mes mains. Le soleil tape fort. Foutrement fort. Une enclume sur ma tête. Avec le stress, j’ai perdu des litres de gnôle. Une odeur vinaigrée imprègne mes vêtements. Ma transpiration. Faudrait que je mette le holà sur la piquette, sinon je vais finir comme un pickle.

Mycose continue à gémir comme une petite bête. Il crève sous mes yeux. Je lui caresse les cheveux. La couleur de son visage est en train de virer au gris. Déformé par la douleur, j’ai du mal à le reconnaître. Un mec qui douille, c’est plus vraiment le même homme.

Paulo s’est levé après avoir terminé le garrot. Il s’est mis en retrait derrière nous, et se tient au garde-à-vous. Les mains levées au ciel, il continue à réciter son mantra en boucle. Son incantation confine à l’absurde et n’empêche en rien la froide avancée de nos poursuivants.

Le râblé à la mine patibulaire se poste devant nous. Il nous toise avec mépris comme deux étrons de clébard posés sur le macadam. Il tient dans sa main le flingue qui a canardé Mycose. Les deux autres sont en retrait à bonne distance. Il y a là un grand escogriffe fagoté d’oripeaux informes avec un œil qui dit merde à l’autre. Il ne paraît pas à son aise. On dirait un savant fou qui découvre le monde pour la première fois et qui constate à son grand étonnement que ça ne ressemble pas aux équations qu’il a couchées sur son tableau noir. L’autre gars, plus massif, a la gueule de l’emploi. Mâchoire et épaules carrées, il regarde la scène de ses petits yeux brillants. Il a le regard de celui qui domine la situation ; y a pas de doute, c’est le caïd de la bande.

— Daron, fait le court sur pattes à son chef. Il a l’air salement amoché. Je ne l’ai pas raté !

Sa voix est étrangement aiguë pour sa corpulence. Il lui manque peut-être quelque chose au niveau de l’entrejambe, mais je n’éprouve pas le besoin d’en discuter avec lui.

Il tapote du pied la jambe blessée de Mycose qui pousse un cri à glacer le sang.

Avant même que je puisse récriminer dans un geste idiot de rébellion dont j’ai le secret, je me ramasse un violent coup de crosse qui me fait valdinguer en arrière. Je me retrouve les quatre fers en l’air et je contemple le ciel qui s’en fout royalement.

— Ta gueule, fait-il de sa voix de crécelle.

— J’ai encore rien dit.

— De la prévention, connard. J’aime pas ta sale petite gueule de merdeux.

Je passe la main sur mon front. Un filet de sang coule entre mes doigts. Derrière moi, Paulo continue ses logorrhées. Elles redoublent d’intensité à mesure qu’il prend ses distances avec nous.

Daron quitte le grand échalas et vient se poser devant moi. J’ai le bas de ses pantalons en spectacle. Je lève les yeux. Il prend une cigarette et craque une allumette ; ses yeux bleus délavés se perdent dans le vert des champs.

— Dis donc, tu peux dire à ton pote de la mettre en veilleuse, fait-il. La campagne, ça se savoure en silence. Et puis Rico, il est un peu sensible de la gâchette au cas où tu ne l’aurais pas remarqué. Tu ne voudrais pas qu’il fasse un nouveau carton.

J’avale ma salive avec difficulté.

— On a à causer tous les deux, reprend-il. D’homme à homme.

J’opine mollement du chef tout en essayant de me relever. Mes articulations craquent. J’ai l’impression d’avoir pris vingt ans. Je me tourne vers Paulo. Je lui signifie par un simple regard appuyé de la mettre en veilleuse. Il obéit sans sourciller. Il reste debout avec un air niais, la bouche grande ouverte. Ses yeux fixent un point dans l’horizon.

— Et Mycose ?

— Quoi Mycose ?

Je montre du doigt mon pote sur le sol avec la jambe en charpie.

— Il a besoin d’aide. Il va crever.

L’homme ne bronche pas. Des volutes de fumée s’échappent de ses doigts jaunis par le tabac.

— Ça va dépendre de toi, mon garçon, dit-il en me fixant avec intensité. Que de toi.

Il prend une dernière grande bouffée, jette le mégot à ses pieds et l’écrase en faisant riper ses semelles crêpes sur le bitume brûlant. L’idée qu’il puisse faire la même chose avec ma gueule me traverse l’esprit.

— Je vais passer l’éponge sur le fait que toi et tes petits copains ayez pénétré dans une propriété privée sans y être conviés. Et comme je suis d’une grande mansuétude, je vais te proposer un deal.

— Un deal ?

— Oui, un deal.

— De quel genre ?

— Du genre qui ne se refuse pas. Tu vas faire un petit truc pour nous. En échange, je vous laisserai partir toi et tes potes. Même que Rico déposera ton gars blessé à l’hôpital le plus proche dès que tu commenceras le test. Trois fois rien.

— Et je dois tester quoi au juste ?

L’homme me sourit. Ses dents ressemblent à de grands dominos.

— Ça, c’est une surprise !

Puis il me détaille de bas en haut :

— T’es en bonne santé ? Pas de soucis au niveau du cœur ? C’est important d’avoir le palpitant en bonne santé.

— Merde, mais c’est quoi toutes ces questions ?

Daron regarde sa montre.

— Tu crois qu’il lui reste combien de temps à vivre à ton gars ? Deux, trois heures, un peu plus, un peu moins. Tu ne voudrais pas avoir sa mort sur la conscience. Tu sais, c’est moche les regrets. Alors, réponds à mes questions et après, ferme-la.

— Putain, je fais. Mon cœur, c’est du béton armé et j’ai une santé de fer. Maintenant, faites ce que vous voulez de moi, mais faites-le vite.

4

Faire rentrer six gaillards dans un pick-up n’est pas une mince affaire, surtout quand y en a un qui pisse le sang et que deux autres sont pétrifiés de peur par le reste de la troupe qui est lourdement armée.

La vieille baraque de mon oncle, notre crèche depuis des semaines (surtout depuis que le vieux a tiré sa révérence) me manque. Je pense aussi à Leila, à ses yeux pétillants et à ses longues boucles noires qui lui descendent dans le dos. Des jours qu’elle ne m’a pas donné signe de vie. J’ai peur que ses barbus de frères l’aient renvoyée au bled juste pour me faire chier. Les mécréants n’ont pas la cote avec eux ces derniers temps.

La voix puissante de Daron me ramène à la réalité. Il montre du doigt Mycose.

— Mettez-le à l’arrière du pick-up.

Rico et le grand échalas s’exécutent. Mycose crie de plus belle, mais ça ne sert à rien. Il est jeté sans ménagement sur le plateau du véhicule. Rico sort un mouchoir en papier de sa poche et le lui fourre dans la gueule.

Daron appuie sur une télécommande. Le toit rétractable se referme sur Mycose. Un avant-goût de ce qui l’attend pour l’éternité si on n’accélère pas la cadence.

Coincé sur la banquette arrière entre Rico qui me tient en joue avec l’air aussi pénétré qu’une actrice porno et Paulo qui a mis la sourdine, je n’en mène pas large. J’ai toujours fui mes responsabilités et là, j’ai un sacré retour de boomerang. Je suis dans l’obligation de ne pas merder. C’est une question de survie.

Il fait 40 degrés dehors et je frissonne. Devant Paulo, Daron s’est retourné et nous fixe de ses yeux cruels. Il tient dans sa main un flingue qui ne demande qu’à s’exprimer.

La grande gigue est bien calée au volant. Sa conduite calme épouse à la perfection les courbes, mais ça n’empêche pas Mycose de valdinguer à l’arrière du véhicule dans de grands cognements sourds et métalliques. Dans un virage un peu plus sévère, Paulo tente de se faire la malle en essayant d’ouvrir la portière. Un geste désespéré. Le verrouillage centralisé des portes est un concept qui semble lui avoir échappé. Sa main actionne dans le vide la poignée intérieure. Il lance un regard pitoyable à Daron qui en retour lui colle une baffe magistrale. Sa tête cogne la vitre puis il revient à sa place initiale, la joue marquée au fer rouge par le plat de la main de Rico. Des larmes coulent sur son visage rougi. Ça me fait tout drôle de le voir chialer. La claque lui fait l’effet d’un café salé. Il dessoûle en un temps record et quand on est une poche à gnôle, la lucidité est la pire chose qui puisse arriver, surtout dans une situation aussi désespérée.

Retour à la case départ : la maison de rupins, ses colonnades nouveau riche vulgaires, son crépi rouge, et nos belles gueules d’abrutis. Mycose reste dans le pick-up avec le mouchoir coincé dans la bouche. Dès qu’on rentre dans la maison, je suis séparé de Paulo. Il reste au salon en compagnie de Rico qui le ligote façon rôti de veau (avec sa ficelle) et le fait asseoir sur le canapé. Paulo n’a plus de réaction. Il se laisse faire. C’est un homme fini.

— José, fait Daron à l’attention du grand escogriffe. Passe devant. Je m’occupe de notre invité.

J’emboîte le pas de José sous la menace du canon froid du flingue de Daron. On se retrouve devant la porte d’où sont sorties toutes nos emmerdes quelques minutes auparavant. Nous empruntons sous une lumière flemmarde un escalier qui craque sous nos pas, et nous débouchons sur un espace exigu meublé d’une vieille armoire métallique et un bureau d’écolier. L’ensemble donne sur une grande bâche opaque en polyane.

José ouvre la porte du vestiaire. Il en ressort des blouses, des charlottes, des gants en latex et des masques chirurgicaux. Il pose les affaires sur la table en faisant trois petits tas bien distincts. Je comprends que c’est le moment de se déguiser. Une fois bien apprêtés, nous avançons vers le film Polyane que José écarte de la main. Nous pénétrons en file indienne dans une petite salle où règne une forte odeur de chimie. Mes narines et mes yeux picotent sérieusement.

Daron me fait asseoir à une petite table située devant la bâche en plastique.

— Tes mains.

Je sens le contact désagréable des menottes sur mes poignets. Je regarde autour de moi.

Des pompes à vide, des éprouvettes et des sacs de produits chimiques. Dans le fond de la cave, une console avec un ordinateur et de grandes cuves en plastique bleu.

Incroyable. ON A TROUVÉ LE MOYEN DE BRAQUER UN LABORATOIRE CLANDESTIN.

Daron balance devant moi un petit sac plastique. Le contenu me laisse perplexe : une dizaine de cachetons couleur marron verdâtre.

— Un mélange d’amphétamines boostées à la molécule de théophylline, fait José.

Je le regarde comme s’il parlait une autre langue.

— Un simple psychostimulant, reprend Daron. Dans les années 80, les yuppies bouffaient des amphés pour perdre du poids. Aujourd’hui, on propose une nouvelle gamme, plus dans l’air du temps, pour s’envoyer en l’air.

— S’envoyer en l’air, répète José en pouffant de rire.

Daron lui lance un regard glacial et reprend :

— Nous sommes d’honnêtes artisans et nous avons des clients très exigeants. On veut s’assurer de la qualité optimale de notre nouveau produit avant de le lancer et c’est là que tu interviens.

— Et si je crève ?

— Tout de suite, les grands mots. Tu ne crèveras pas. Explique-lui, fait Daron à l’attention de José.

L’homme ajuste des lunettes.

— Quand la substance pénétrera tes neurones, elle libèrera de la noradrénaline qui agira sur ta concentration et de la dopamine qui te donnera l’impression d’être Superman.

Daron acquiesce d’un hochement de la tête.

— Bon, maintenant Clark Kent va se mettre à table. Parce qu’à défaut de sauver le monde, il doit sauver sa peau et celle de ses potes.

J’ouvre le sachet d’amphétamines, ce qui n’est pas simple quand on a des menottes aux poignets. Je prends un cachet entre mes doigts. D’aspect grossier, il ne m’inspire guère confiance. Mais je n’ai pas le choix. Paulo et Mycose comptent sur moi. Si je survis à cette merde, on sera libres.

Après une grande inspiration, j’avale cette merde chimique.

Daron prend son téléphone et appelle Rico. La conversation est laconique. Dès qu’il raccroche, il me tend un pouce comme pour me rassurer quant au deal que nous avons passé. Je demande :

— Et Paulo ?

— Rico lui a donné un tranquillisant. Il va faire un petit somme sur le canapé le temps que ton autre gars soit amené à l’hôpital.

Rivé à ma chaise, de la chimie dans le ventre, j’attends les premiers effets. J’ai l’impression d’être plus vieux que le monde, et pourtant j’ai le sentiment de n’avoir jamais rien appris.

5

— Il ne se passe rien !

Daron est tendu. Il regarde sa montre. Une bonne demi-heure que j’ai pris le cachet, et aucun effet.

— Faut attendre encore un peu, fait José qui scrute mon minois avec attention. Ça va venir. Fais-moi confiance.

— Confiance ? s’emporte Daron. Ça fait des semaines que tu me dis ça. Tu crois que Patron va attendre encore longtemps ? Il va nous mettre à l’amende, c’est ça qu’il va faire.

— La chimie demande du temps.

— Merde, t’es pas payé pour écrire une thèse. T’es censé reproduire une drogue d’amateur. En Syrie, ils font des tonnes de captagon, et sans matos.

José n’a que faire des récriminations de Daron. Il est absorbé par mon visage et ses moindres variations.

— Ça commence, fait-il en s’approchant de moi.

Il sort de sa poche un stylo qu’il pointe sur mes yeux. Daron vient le rejoindre.

— Regarde. Sa pupille se dilate.

Il appuie sur le cul du stylo. Un faisceau de lumière jaillit.

— C’est ce que je pensais. Pas de réaction des pupilles à la lumière.

— C’est bon signe ?

— Très bon, Daron. Il est en pleine montée.

Il pose le dos de sa main sur mon front.

— La sudation est élevée. Il a un coup de chaud. J’ai peut-être eu la main lourde sur le dosage.

Pour être exact, je suis une fournaise. En l’espace de quelques secondes, un brasier d’une rare intensité envahit mon corps. Je regarde autour de moi. Tout va bien, le monde n’a pas changé, mais à l’intérieur ça va très vite. Trop vite. Mon cœur palpite, s’emballe. Je crains qu’il claque, qu’il explose. Ma cage thoracique se contracte. J’ai du mal à respirer. J’ai besoin d’air. Je ferme les yeux. Les battements de mon cœur ralentissent. Je prends de grandes inspirations. Je me calme et régule le flot de mes sensations. La situation est maintenant sous contrôle. De la lave en fusion coule dans mes veines. Je suis un volcan. Un putain de volcan prêt à exploser.

Daron semble satisfait, mais il veut autre chose. Il prend le stylo lampe torche des mains de José et le plante dans le haut de mon bras. Je ne bronche pas.

— Putain de merde, lâche Daron. C’est pas croyable.

— Il ne sent rien, ajoute José. Patron va être content. De la chimie qui fabrique des monstres insensibles, c’est ce qu’il veut, non ?

Daron appelle Patron avec son téléphone tandis que José retourne à son ordinateur pour y consigner avec minutie l’ensemble de ses observations.

Il n’est pas le seul à emmagasiner des informations. Ma capacité à saisir le réel est déconcertante. Je me sens presque intelligent. OK, j’ai les mains attachées, mais pour le reste, je suis libre de mes mouvements. José est absorbé par la rédaction de ses notes. La clé des menottes se trouve sur la table de José tandis que Daron peste contre son téléphone qui subit des coupures intempestives. Il me garde à l’œil par intermittence.

Au moindre faux pas de sa part, je lui saute à la gorge.

L’occasion arrive plus vite que prévu.

Daron se tourne vers le mur comme pour mieux capter le signal.

Bingo !

Je lance une attaque éclair. Me saisissant du plateau de la table que j’utilise comme bouclier, je me jette sur Daron avec une rare énergie. Il a juste le temps de pivoter pour me faire face qu’il se mange la table et moi derrière. Le choc lui fait lâcher son téléphone. Je le pousse et le coince contre le mur. Le voilà réduit à une simple garniture de putain de club sandwich. Allo, Daron, qu’est-ce qui se passe ? C’est la voix de Patron.

Daron est rouge pivoine, mais il ne s’avoue pas vaincu pour autant. Il force sur ses avant-bras pour tenter de se dégager. Mais rien n’y fait. Je ne desserre pas mon étreinte malgré le peu de prise que j’ai sur la table à cause des menottes.

Il éructe, vocifère et me crache dessus.

— Bouge-toi bordel de merde, hurle-t-il à l’adresse de José. Le flingue… dans ma poche !

José entend tout, mais il reste prostré le cul sur sa chaise. Il est le meilleur pour compiler des chiffres dans un tableur Excel, mais pour la castagne, c’est une burne intégrale. Il a le courage d’une autruche.

Avec l’énergie du désespoir, Daron arrive à se dégager de mon étreinte. La table valdingue sur le côté. Il souffle comme un bœuf, mais il a l’œil qui frise. Il a repris du poil de la bête. Il s’apprête à bondir sur moi quand son pied glisse sur le sachet en plastique qui contient le captagon. Il met un genou à terre. Je profite de la situation pour lui asséner un terrible coup dans le visage en utilisant mes deux mains liées, à la manière d’une batte de baseball. Le choc est violent et sa tête vient rebondir sur le sol. Dans un réflexe, comme si j’avais été conditionné pour tuer, j’écrase sa tête avec mon talon. Un crac terrible sous ma semelle. Le résultat, je le regarde sans aucune émotion. Derrière moi, José pleurniche. Je fouille les poches de Daron à la recherche de son flingue. Une affaire de quelques secondes. Je mets en joue José qui est horrifié par ce qu’il vient de voir.

— Ne me tue pas, fait-il en m’implorant.

— La clé des menottes.

Il tâtonne sur la console avec des gestes empressés et maladroits.

— Dépêche-toi.

J’ai du mal à reconnaître ma voix. Elle est froide. Une lame d’acier.

— Je l’ai, fait-il en la prenant dans sa main. Ne me fais pas mal. Je t’en supplie.

Il me libère en tremblant, puis il pointe du doigt les cuves bleues.

— Y a plein d’argent à se faire ici. Regarde, elles sont remplies d’amphétamines. De quoi inonder le marché et devenir riche.

Je reste menaçant et silencieux.

— Y a du liquide aussi. Beaucoup de liquide. Dans la console. Le tiroir central. Tu peux tout prendre. Il y a au moins 50 000 euros en petites coupures.

Il baisse les yeux et regarde le stylo-lampe torche planté dans mon bras.

— Tu peux le garder si ça te fait plaisir.

— Tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir ?

L’homme secoue la tête de manière compulsive.

— La merde que tu fais, je veux que tu en croques.

José secoue la tête.

— Je ne peux pas. J’ai une malformation cardiaque. Si j’en prends, je vais clamser. Patron sera furieux. Il te retrouvera. Il te fera la peau.

— Rien à foutre. Gobe !

Je prends une poignée d’amphétamines dans la cuve la plus proche et la lui fourre dans la bouche. Il se débat, mais j’ai le dernier mot. Je sens une légère odeur d’ammoniac. De l’urine coule entre ses jambes et forme une flaque à ses pieds.

— Maintenant, tu vas faire un gros dodo et peut-être qu’en te réveillant tu seras encore en vie.

Avant même qu’il comprenne quoi que ce soit, je lui colle une droite qui le sèche. Il s’écroule sur le sol comme un château de cartes, le nez dans sa pisse.

J’arrache le stylo de mon bras. Il reste allumé et arrose le mur pour rien. Je ne ressens aucune douleur. Je suis focus sur le reste de ma mission : mettre Rico hors d’état de nuire et sauver mes amis. Je suis dans un jeu vidéo et je passe au niveau suivant, encore plus fort et plus déterminé. Je suis un bon soldat. Un sacré bon soldat. La difficulté me rend meilleur.

Je monte les escaliers quatre à quatre et arrive dans le salon. Paulo n’est plus sur le canapé. La maison est vide. J’entends le bruit d’une bouteille qu’on jette par terre. Ça vient de dehors. Rico, torse nu, se tient debout devant un trou, une bière à la main. Une pelle est plantée à côté d’un pack de bières déjà bien entamé. Rico regarde devant lui. La luminosité est moins forte en cette fin d’après-midi. Dans le ciel, des avions silencieux laissent des traînées blanches.

— Eh connard, fais-je à Rico. Reprends ta pelle, va falloir creuser plus profond.

L’homme se retourne et me dévisage. Il comprend la situation et lève sa bière. Il porte un toast.

Je tire. Sa tête explose dans une gerbe de sang. Rico tombe à la renverse dans le trou qu’il a creusé.

Je m’approche. Je vois sous son cadavre ceux de Mycose et Paulo recouverts grossièrement de chaux. Je devrais être anéanti par cette vision d’horreur, mais il n’en est rien. Dans toute guerre, il y a des pertes. L’essentiel est de gagner la guerre et la guerre, je l’ai gagnée. Tout seul. Comme un grand.

Je prends une bière dans le pack éventré. Je la descends d’une traite en me disant qu’il y a des jours de merde pires que d’autres.

6

Des milliards d’étoiles dans le ciel et une dizaine de cadavres de bières à mes pieds. Debout dans le noir, je chiale comme un veau. Jamais la maison de mon oncle ne m’a paru aussi vide. La descente est rude. Je mesure l’étendue du désastre. Mycose et Paulo ne sont plus là. Et j’ai tué. Oui, j’ai tué. Salement en plus.

Disco Boy, le bouledogue bringé de mon oncle, me tient compagnie. Enfin si on veut. Il déprime sévère depuis que son maître est mort. À la nuit tombée, c’est toujours la même rengaine. Il pointe son museau et quémande avec sa bouille déprimée une ration de liche. À sa deuxième gamelle houblonnée du soir, il renifle le bas de mes pantalons, couine mollement et s’en va chancelant dans le potager. Après plusieurs tours sur lui-même, il souffle et se couche sur une bande de terre noire. Sa niche est de l’autre côté, mais il s’en fout. Il préfère la présence de deux bouts de bois en forme de croix. La tombe de Luigi ; l’œuvre de Paulo et Mycose. Je me suis bien gardé de déclarer sa mort aux autorités. Une baraque à l’œil et une pension de retraite qui tombe tous les mois, c’est mieux que de gratter des grilles du Millionnaire.

Disco Boy soupire. Il regarde les cimes des arbres. Elles se balancent dans le vent. Le clebs se lève, grogne et démarre en trombe. Ses petites pattes touchent à peine le sol. Il disparaît dans les grandes herbes en jappant.

Mon palpitant s’emballe. Je prends le flingue que j’ai piqué à Daron, et emprunte le même chemin que Disco Boy. J’ai une boule au ventre. Et si tout n’était pas fini ? Et si José avait survécu à la prise massive de drogues ? Et s’il avait prévenu son patron pour me retrouver, moi, le fric et leur putain de came ? Tapi dans les bois, l’ennemi déploie ses forces. Invisible à mes yeux, il s’apprête à fondre sur moi. Je ne le connais pas, mais lui sait de quoi j’ai été capable sous l’emprise de la drogue. Sa drogue.

La traversée des graminées est un vrai supplice. Elles vont et viennent, m’effleurent, se jouent de moi. Je ne sais pas si ce sont les effets secondaires de la drogue, mais j’ai les nerfs à fleur de peau.

Mauvaise nouvelle, Disco Boy n’aboie plus. Je vais pour l’appeler, puis me ravise. Pas question de me faire remarquer. J’atteins les grands arbres à la lisière de la propriété sans encombre. Le chien est couché. Il ventile sévère après sa course effrénée et regarde droit devant lui. Une forme massive émerge des arbres d’un pas hésitant. Des bois immenses. Un cerf. Aussi majestueux soit-il, ça reste qu’un animal. Peu de chance qu’il réclame la came et le fric, et la probabilité qu’il m’embroche reste faible, bien que les statistiques soient toujours à relativiser avec un gars verni comme moi. Il s’arrête, hume l’air et fait tourner ses grands yeux globuleux. Une odeur musquée, celle des grands gibiers, imprègne l’air. Il y a autre chose. Une exhalaison métallique. Du sang. Son flanc gauche est labouré en profondeur. Des litres d’hémoglobine se perdent sur l’humus. Je contemple le spectacle de ses chairs putrides quand je sens une présence derrière moi. C’est là. Ça avance lentement, sournoisement, ça rampe au sol et c’est prêt à bondir. Un frisson parcourt mon échine. Disco Boy grognasse, montre les dents, mais refuse de faire face. Il a peur. Et moi aussi.

Brusquement, le cervidé se met en branle, et d’un coup de reins formidable, disparaît dans les fourrés. Il est aussitôt pris en chasse par la chose derrière moi. Elle passe comme une balle sur mon flanc en émettant de petits ricanements. De la joie pure. Je ferme les yeux et serre les fesses. Le petit corps de Disco Boy se blottit tout contre moi. Il tremble. À moins que ce soit moi. Quand j’ouvre les calots quelques secondes plus tard, une forme élancée au pelage brun roux s’enfonce dans les bois. Mon oncle m’avait parlé d’une Bête rousse qui rôdait dans la région. Elle était venue du jour au lendemain. Un cancer foudroyant. Elle semait la panique dans les troupeaux et s’attaquait aussi aux bêtes sauvages.

Puis plus rien, à part le bruissement des feuilles dans les arbres.

Disco Boy retourne dans le jardin en dodelinant du croupion. Je reste interdit au milieu des arbres. Avec les effets de la drogue, je peine à distinguer le vrai du faux. Je me baffe le visage pour m’assurer que je ne rêve pas. J’ai ma réponse. Je hurle comme un con sous la lune. Quand je passe quelques minutes plus tard devant Disco Boy, j’ai la joue à vif et les carreaux humectés. Le clebs ronfle dans sa niche au milieu des plants de tomates et de patates. Sa gamelle est vide. Il s’est étourdi à la bière avant de se coucher. Je me prépare à faire de même.

Arrivé à la maison, je m’affale sur le canapé, une bière à la main. Je suis rincé. Je ferme les yeux en espérant trouver le sommeil. Un défilé morbide s’impose à moi : le visage fracassé de Daron, les yeux exorbités de José, la tête explosée de Rico et le blanc de la chaux sur les corps de Mycose et Paulo. La nausée au bord des lèvres, je me lève pour trouver une maigre consolation en passant la tête par la fenêtre du salon. Mais c’est con la campagne la nuit. On voit que dalle à part plusieurs points blancs en enfilade qui se détachent dans le noir. Ils avancent en file indienne sur la route en face de la maison. Des phares mal réglés pointent vers les cieux.

On vient à moi. Il y a bien la ferme du vieux Franck un peu plus haut, mais elle est abandonnée depuis qu’il a cassé sa pipe il y a une paire d’années. Ça y est. Le reste de la troupe des trafiquants de drogue m’a trouvé. C’est une armée qui se présente à ma porte. C’est bien trop d’honneur qu’on me fait. Après tout, je ne dois ma capacité de destruction massive qu’à la mauvaise chimie qu’ils ont fabriquée.

Les phares des voitures s’éteignent un à un. Encore un virage en tête d’épingle et le cortège prendra la direction de la maison.

L’attaque est imminente.

J’ouvre la fenêtre, siffle le chien. Pas de réaction. Qu’il aille au diable.

Gestes empressés. Perle de sueur sur mon front. Désorganisation totale. Je panique. Je prends une grande respiration. Pas le moment de flancher. Pas maintenant. Je ferme toutes les portes. Je prends la carabine de Luigi qu’il planque sur l’armoire du salon. Je la charge jusqu’à la gueule.

Je fais le point : j’ai un flingue avec trois balles, une carabine et une boîte de six cartouches calibre 12 x 25, idéal pour la chasse au lapin. Pas vraiment un arsenal militaire, mais de quoi piquer les fesses de mes assaillants.

J’appuie sur l’interrupteur. La maison plonge dans le noir. Je me poste devant la fenêtre avec pour perspective de faire un dernier carton avant de rejoindre Paulo et Mycose au paradis des cloches célestes.

7

À sa retraite, mon oncle avait renoncé au confort moderne. Avec le petit pécule qu’il avait amassé en trimant à l’usine, il avait acheté un corps de ferme à l’abandon. Sans attache, il y vivait depuis dans le plus grand dénuement. Tout ce qu’il possédait servait à cultiver la terre. Pas de téléphone, pas de télévision. Juste un vieux tracteur, des outils rouillés et une carabine pour braconner. Peu de monde se risquait à venir le voir. La route était longue et harassante. Les derniers kilomètres à peine carrossables réfrénaient les plus vaillants et motivés. Mais Luigi s’en foutait. Les relations humaines, ce n’était pas son affaire. Il avait son chien ; le reste, ça se résumait bien souvent à une litanie de problèmes, alors autant s’en passer. Moi aussi je ferais bien l’impasse sur ces visites nocturnes, mais voilà, des caisses remplies de gars prêts à en découdre sont en approche, comme autant d’emmerdes qui viennent cogner avec force à ma porte.

Depuis la fenêtre du salon, je guette l’ennemi. Il tarde à faire son apparition. L’attente est interminable. La guerre psychologique, c’est déjà la guerre !

Une voiture freine à l’entrée de la propriété. Tous feux éteints, elle reste là pendant de longues secondes. Puis à ma grande surprise, elle bifurque en direction des terres du vieux Franck. Elle est suivie par une autre. Puis ça s’emballe. Une étrange procession silencieuse d’une cinquantaine d’unités passe devant la maison sans s’arrêter.

Quand le cortège s’est éloigné, je perçois un bruit sourd et répétitif : des infrabasses dantesques. Je percute. Des jeunes investissent les terres isolées du vieux Franck pour goûter aux joies estivales d’une free party sauvage.

Je ris nerveusement. La descente causée par le captagon me rend abruti. PA-RA-NO. Je suis usé, mâché. Je suis un vieux chewing-gum collé à son angoisse. Une fatigue spectaculaire s’empare de moi. Je glisse au sol, lâche la carabine. La crosse tape sur le parquet élimé. Je suis en nage. J’enlève mon tee-shirt. J’éponge comme je peux. Il n’y a plus de sourire sur mon visage. Une veine bleue sur ma main. Elle palpite. Ma peau est presque diaphane. Des spasmes ridicules envahissent mon corps. Mes nerfs lâchent un à un. Ils se détricotent. Je fonds, me liquéfie. Bientôt je serai réduit à l’état d’une flaque de sueur malodorante, et je disparaîtrai à tout jamais. J’essaye de me relever. Mes jambes flageolent. Elles me lâchent. Je vacille. Je me sens seul. Plus de Mycose et Paulo à mes côtés pour rendre la vie si joyeuse, si éthylique ; et Leila qui ne répond toujours pas à mes supplications téléphoniques. Luigi m’avait pourtant bien prévenu : « Les femmes, c’est chouette en poster pour se tirer une pignole en douce, mais si tu veux la tranquillité, faut s’en éloigner comme de la peste. » Je hoquette sérieusement avant d’être pris d’un effroyable sanglot. Des larmes coulent sur mon visage. Je pleure en me prenant la tête dans les mains.

Un nouveau bruit m’empêche de m’épancher trop longtemps sur ma vie, mon œuvre et mon mauvais karma. Une portière claque. Puis une deuxième. Je retiens mon souffle. J’ai de la visite.