6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

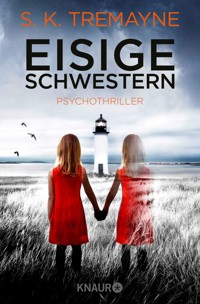

Jetzt im Taschenbuch: der neue Psychothriller von S. K. Tremayne, der mit »Eisige Schwestern« und »Stiefkind« die Bestseller-Listen stürmte! Kath und Adam leben bescheiden, aber zufrieden mit ihrer neunjährigen Tochter Lyla im Dartmoor – in einem alten Steinhaus voller Charakter und Geschichte. Kath liebt das Moor, in all seiner Düsternis und Einsamkeit, und sie liebt ihre Familie. Für sie bricht daher eine Welt zusammen, als sie eines Tages nach ihrem schweren Unfall aus der Ohnmacht erwacht und in abweisende Gesichter blickt. Sie hat kaum Erinnerung an das Geschehene, mysteriöse Bilder und Eindrücke beginnen sie zu quälen: Verhält ihr Ehemann sich nicht seltsam aggressiv? Welches Geheimnis verbirgt ihr Bruder vor ihr? Und was ist es, das ihre sensible, ganz besondere Tochter nachts im Moor zu sehen glaubt? Verliert Kath den Verstand – oder ist sie einer furchtbaren Wahrheit auf der Spur ... Grusel-Atmosphäre aus England - »Es gibt sie tatsächlich noch, diese Psychothriller, die einem förmlich das Blut in den Adern gefrieren lassen.« Booksection.de »Tremaynes Psychothriller punkten mit Atmosphäre, Geheimnissen und dem, was im Kopf passiert.« Börsenblatt – Krimi-Spezial

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 496

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

S. K. Tremayne

Mädchen aus dem Moor

Psychothriller

Aus dem Englischen von Susanne Wallbaum

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Seit man ihr gesagt hat, sie habe im Dartmoor Selbstmord begehen wollen, scheint Kath Redways Leben langsam, aber sicher in einen finsteren Abgrund zu versinken: An den Vorfall selbst kann sie sich nicht erinnern, auch die Woche davor scheint aus ihrem Gedächtnis gelöscht. Kath glaubt, sie sei glücklich gewesen, doch verhält ihr Ehemann sich nicht seltsam abweisend? Welches Geheimnis verbirgt ihr Bruder vor ihr? Und was treibt ihre kleine Tochter Lyla nachts draußen auf dem Moor? Verliert Kath den Verstand – oder ist sie einer furchtbaren Wahrheit auf der Spur?

Inhaltsübersicht

Widmung

Motto

Huckerby

Samstagvormittag

Princetown

Montagvormittag

Montagnachmittag

Der Lych Way

Dienstagvormittag

Huckerby

Mittwochvormittag

Grey Wethers

Mittwochmittag

Hobajob’s Wood

Mittwochabend

Huckerby

Donnerstagmorgen

Donnerstagvormittag

»Warren House Inn«

Montagmittag

Vitifer-Wassergraben

Montagnachmittag

Salcombe

Samstagvormittag

Samstagnachmittag

Burrator

Sonntagmorgen

Venner

Sonntagvormittag

Princetown

Montagnachmittag

Hexworthy

Dienstagnachmittag

Salcombe

Dienstagabend

Hotel »Two Bridges«

Samstagvormittag

Morice Town, Plymouth

Mittwochvormittag

Mittwochmittag

Black Tor

Donnerstagnachmittag

Huckerby

Donnerstagnachmittag

Huckerby

Donnerstagabend

Salcombe

Freitagabend

Samstagvormittag

Auf dem Hof der Spaldings

Montagabend

Dartmoor

Montagabend

Dartmoor

Nacht

Huckerby

Nacht

Bellever Tor

Mittwochnachmittag

In der Kirche von Tavyhurst

Mittwochnachmittag

Kennec-Hof

Mittwoch, am späten Nachmittag

Huckerby

Sonntagabend

Montagmorgen

Drizzlecombe

Montagvormittag

Huckerby

Dienstagvormittag

»Three Crowns Inn«, Chagford

Dienstagvormittag

Dartmoor

Dienstagvormittag

Huckerby

Dienstagvormittag

Hobajob’s Wood

Dienstagvormittag

Dartmeet

Sommer

Anmerkung des Autors

Für Star, auf Tor Kes

Poor Kitty Jay

Such a beauty cast away

This silent prayer should paint some peace on her grave

But something broke her sleep

Aus Kitty Jay von Seth Lakeman

Huckerby

Samstagvormittag

Die toten Vögel liegen ordentlich aufgereiht. Warum sind sie tot? Vielleicht von einer Katze gerissen, auf diese grausame kätzische Art: nicht aus Hunger, sondern zum Spaß. Nur kenne ich niemanden, der eine Katze hätte; weit und breit nicht. Wir haben jedenfalls keine. Adam ist mehr für Hunde: Tiere, die arbeiten und jagen und apportieren; Tiere, die treu sind.

Wahrscheinlicher ist, dass die kleinen Vögel vor Hunger und Kälte eingegangen sind. Der Dartmoor-Winter ist lang und hart. Während der letzten Wochen hat der Frost sich in den Boden gefressen, hat an den knorrigen Bäumen genagt, die Leute vom Dorf Christow bis zur Tavy-Klamm eilig nach Hause huschen lassen und die schmalen Moorlandstraßen in Eisbahnen verwandelt.

Allein der Gedanke jagt mir einen Schauer über den Rücken. Den Kaffeebecher in beiden Händen, stehe ich am Küchenfenster und schaue hinaus. Eine Zeit lang war das Eis auf den Straßen eine ernste Gefahr. Ja, ich hätte vorsichtiger sein müssen, aber war es wirklich meine Schuld? Einen winzigen Augenblick habe ich nicht hingeschaut, war irgendwie abgelenkt. Und da ist es passiert, auf der dunklen Straße, die am Ufer des Burrator Reservoirs entlangführt.

Ein kleiner Eisklumpen. Das hat gereicht. Eben noch war ich gemütlich auf dem Weg nach Hause, und plötzlich saß ich in einem Auto, über das ich keine Kontrolle mehr hatte, drehte mich im Kreis, stieg auf die nutzlose Bremse und schlitterte im Dezemberdämmerlicht schneller und immer schneller aufs Wasser zu. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist ein seltsames Gefühl von Unausweichlichkeit; der Gedanke, dass das immer für mich vorgesehen war: ein plötzlicher Tod mit sechsunddreißig.

So war es immer gedacht: dass ich im steigenden schwarzen Wasser erstarre, dass die Wagentüren blockieren und ich eingesperrt bin. Immer schon war klar, dass mein letztes Nach-Luft-Schnappen an einem kalten Dezemberabend in den Ausläufern des Moors, wo die kahlen Felskuppen und Hügel sich nach Plymouth hin absenken, von eisigem Nass ersäuft wird.

Aber es hat mich nicht umgebracht. Ich habe gekämpft, bin, blutüberströmt, geschwommen – und habe überlebt. Irgendwie, wie auch immer. Ja, meine Erinnerung ist schwach, noch sind es nur Fetzen, aber sie werden deutlicher, und auch mein Körper erholt sich. Der blaue Fleck in meinem Gesicht verblasst.

Ich habe einen beinahe tödlichen Unfall überlebt, und nun liste ich mir auf, was gut ist in meinem Leben, wie ein Kind Dinge an den Fingern abzählt.

Das erste Glück: Ich habe einen Mann, den ich liebe. Adam Redway. Es scheint, als liebe er mich auch, und er ist mit seinen achtunddreißig Jahren immer noch sehr attraktiv: leuchtend blaue Augen, rabenschwarzes Haar. Fast schwarz, nicht ganz. Es gibt Momente, da könnte er als zehn Jahre jünger durchgehen, als sei er alterslos, und das, obwohl er einen harten Job hat. Vielleicht weil er einen harten Job hat.

Er verdient nicht besonders gut als Nationalpark-Ranger, aber er liebt das Moor, denn er kommt von hier. Und er macht seine Arbeit gern: vom Ausbessern der Mauern, damit die Dartmoor-Ponys nicht allzu weit davonstieben können, bis zu den geführten Wanderungen mit Schulkindern, denen er die Narzissen an der Steps Bridge zeigt, oder mit Touristen, die er durch die Lydford-Klamm geleitet und gern ein bisschen das Gruseln lehrt, indem er ihnen von den finsteren Gesellen erzählt, die sich im sechzehnten Jahrhundert da versteckt haben, den Gubbins, die in Höhlen lebten, zu Kannibalen wurden und schließlich an Inzucht und Wahnsinn zugrunde gegangen sind.

Adam steht auf das alles, er liebt die Poesie und die Strenge des Moors. Er mag das Raue, das Fremde, er ist damit aufgewachsen. Und mit der Zeit hat er mich in diese Welt aufgenommen; unsere Ehe ist glücklich, jedenfalls glücklicher als viele andere. Ja, alles ist eingespielt, normal, absehbar. Bis hin zum Sex.

Meine Freundinnen aus Studienzeiten würden sich über dieses schlichte Leben lustig machen, natürlich, aber ich fühle mich darin zutiefst sicher und wohl. Die Dinge gehen ihren Gang, alles hat seinen Rhythmus, auf alles ist Verlass. Ich begehre und werde begehrt. Seit dem Unfall haben wir uns noch kaum geliebt, aber das kommt wieder, da bin ich sicher. Es kommt immer wieder.

Wofür kann ich noch danken? Warum sonst bin ich heilfroh, am Leben zu sein? Ich muss es mir ins Gedächtnis rufen. Denn die Flashbacks sind schrecklich.

Oft kriege ich urplötzlich beängstigende Kopfschmerzen: schneidend und so grausam, dass ich schreien könnte. Als knirsche etwas in meinem Hirn, als schabe Knochen über Nerven.

Jetzt zum Beispiel. Ich zucke zusammen. Stelle den großen Kaffeebecher neben die Spüle und lege die Hand an die Stirn, an die empfindliche Stelle, wo ich so heftig gegen das Lenkrad geprallt bin, dass Knochen und Hirn und die Erinnerungen einer ganzen Woche zersprungen sind wie die Eisschicht auf einem Moorlandteich.

Tief atmen. Lange, tiefe Atemzüge.

Auf das Positive konzentrieren, hat die Ärztin gesagt. Dankbar sein, jeden Tag. Das beschleunigt die Heilung. Lässt das Gehirn schneller gesunden.

Ich mag meine Arbeit im Tourismusbüro des Nationalparks. Es ist keine Archäologenstelle, wie ich sie mir nach dem Abschluss an der Uni von Exeter gewünscht habe. Es ist nicht mein Traumjob, und die Bezahlung lässt zu wünschen übrig, aber ich kann die Texte für die Prospekte schreiben, interessierten Tagestouristen etwas über Geschichte erzählen und, mit Erlaubnis der Parkleitung, während der Saison an Grabungen teilnehmen; in der Erde wühlen auf der Suche nach Bronzezeit-Grabstätten oder tief im Boden versunkenen Steinkisten – Truhen mit Schädeln und Gebeinen aus der Steinzeit, Überresten von Menschen, die hier gelebt haben, als es im Moor noch wärmer und trockener war. Milder.

Und, noch besser: Ich liebe das Granithaus, in dem wir zur Miete wohnen, acht Kilometer südlich von Princetown, weit oben im Moor, anderthalb Kilometer vom nächsten bewohnten Gebäude entfernt, dem Hof der Spaldings, und drei vom nächstgelegenen Weiler mit seinem Pub und dem Lädchen, in dem man verarbeiteten Schinken und Holzkohle bekommt und sonst nicht viel.

Mir gefallen die Abgeschiedenheit, der hohe Sternenhimmel, die besondere Stille. Mir gefallen die verträumten, arthritischen, moosbewachsenen Ebereschen an den Straßenrändern. Mir gefällt, dass die Moorländer sie Quickbeams nennen oder Witchbeams.

Mir gefällt die Geschichte des Ganzen hier, das Ramponierte, Störrische, Widerständige. Huckerby war einmal ein richtiger Bauernhof; es gibt noch Scheunen und Nebengebäude, die unter dem Dartmoor-Regen immer weiter verfallen und aus denen im Hochsommer Kornblumen und Leimkraut sprießen. In Schuss ist nur noch der Teil, in dem wir wohnen, ein klassisches Moorlandlanghaus, wohl um die sechshundert Jahre alt.

Sicher hat einmal eine große Familie hier gelebt: oben die Menschen, unten das wärmende Vieh, einträchtig unter demselben Devonshire-Reetdach. Inzwischen ist das Haus umgebaut; es hat ein Schindeldach bekommen, und das Innere ist modernisiert. Ja, man kriegt es schwer warm, und es ist immer noch leicht feucht. Aber es hat Charakter. Und wir haben uns darin breitgemacht: Adam und ich, Lyla, unsere Tochter, und unsere beiden Hunde, Felix und Randal.

Die Namen habe ich aus einem Gedicht von Gerard Manley Hopkins. Gedichte mag ich auch: Hin und wieder schreibe ich sogar selbst etwas, aber ich zeige es niemandem. Verstecke es so sorgfältig, wie meine Tochter ihre Geheimnisse hütet. Dichterin wäre ich auch gern geworden, ebenso gern wie Archäologin. Aber es ist in Ordnung so, wie es ist: Denn ich bin glücklich, glaube ich, auf jeden Fall glücklich, am Leben zu sein, und ich wohne in einem Haus, das ich mag, an einem Ort, den ich mag, mit einem Mann, den ich liebe, und zwei Hunden, die ich liebe, und, vor allem, einer Tochter, die ich vergöttere.

Lyla Redway. Das Mädchen, das gern tote Vögel in Reihen und Kreisen anordnet.

Lyla Redway. Das Mädchen da draußen im Hof, mit der blauen Strickmütze und dem dicken schwarzen Anorak; die Neunjährige, die allein spielt, wie sie immer allein gespielt hat – oder mit Felix und Randal, die ihr wahrscheinlich lieber sind als jeder Mensch.

Mich stört das nicht. Sie ist ein besonderes Mädchen: Sie ist, wie sie ist, empfindsam, exzentrisch, lustig, liebenswert. Welches Kind würde sich schon einen frostigen Januarmorgen damit vertreiben, tote Vögel in Reihen anzuordnen?

Manchmal ordnet sie Steine so an oder Zweige oder leuchtend rote Beeren. Manchmal bringt Adam ihr auch Sachen mit, die er auf den Tors gefunden hat, Sachen, von denen er weiß, dass sie ihr gefallen – rosa Miniaturschneckenhäuser und filigrane Vogelknöchelchen und ausgebleichte Schlangenschädel –, und sie fügt diese leicht makabren Schätze zu komplexen Mustern zusammen, zu Mandalas, Sechsecken, einem Tierkreis: Symbolen, die nur sie versteht und mit denen sie ihrer einsamen Moorlandwelt eine poetische Ordnung verleiht. Jener Welt, in der sie die uneingeschränkte Herrscherin ist.

Es kommt auch vor, dass sie gar nichts tut. Stundenlang dasteht, einer unhörbaren Musik lauscht, Dinge sieht, die für andere unsichtbar sind, oder sich an ihre allerfrüheste Zeit erinnert. Ich habe gelesen, dass diese seltsamen Gewohnheiten, dieses intensive Lauschen und die außerordentliche Fähigkeit, sich zu erinnern, ins Bild passen, ja geradezu beweisen, dass es so ist. Dass sie so ist, wie sie ist. Aber wir wollen nicht, dass sie eine Diagnose bekommt oder untersucht wird. Auch wenn die Anzeichen nicht zu übersehen sind.

Adam will nicht, dass ihr ein Stempel aufgedrückt wird, will sie nicht in einer Schublade sehen, und ich stimme ihm im Grunde zu. Wir wollen ihr keine Grenzen setzen, denn sie scheint trotz aller Einsamkeit glücklich zu sein.

Obwohl – heute vielleicht nicht ganz so glücklich?

Lyla starrt auf die Vögel hinunter. Steht vollkommen reglos da. Das ist typisch: Es ist, als hätte sie keine gemäßigte, normale Form der Bewegung. Entweder steht sie still und starr da, wie jetzt, oder sie tänzelt und wirbelt herum, hüpft die Hügel im Moor hinauf, die Tors, als müsse sie Energie loswerden, wedelt mit den Händen, nickt und schaukelt und redet-redet-redet wie ein Wasserfall, wie der Dart, der unter der Postbridge hindurchrauscht, plappert vor sich hin, ein endloser Strom von Wissen, das sich, während sie die vielen Bücher verschlingt, in ihrem Kopf staut.

Hyperlexie nennt man das. Auch ein Symptom. Außergewöhnliche Lesefähigkeit. Zu frühes, zu intensives Lesen.

Was ist dabei? Zu intensives Lesen? Ich lasse sie lesen, so viel sie will. Ganze Bücher an einem Tag. Mehrere tausend Wörter pro Stunde. So füttert sie ihre hungrige Seele. Und das hat sie, hoffe ich, von mir.

Von ihrem Vater hat sie die Schönheit, das fast schwarze Haar und die funkelnden Augen, von mir hat sie die Liebe zu den Wörtern. Vielleicht ist sie irgendwann die Dichterin, die ich nicht geworden bin. Sie könnte die Bildung erlangen, die ich mir gewünscht habe. Und ich bin heilfroh, dass sie ihrem Vater ähnlich sieht und nicht mir. Mein Äußeres war immer eine Enttäuschung: braunes Haar, braune Augen, durchschnittliche Größe, durchschnittliches Gesicht, nichts, was den Blick auf sich zieht, einfach ich, Kath, die Frau von Adam Redway mit der schrulligen Tochter, macht irgendwas im Nationalpark, lebt meilenweit ab vom Schuss, irgendwo drüben bei Hexworthy.

Dass ich um ein Haar in diesem Stausee gestorben wäre, ist vermutlich das einzig Besondere, das je in meinem Leben stattgefunden hat; das Einzige, was andere überhaupt von mir mitgekriegt haben.

Nur will ich gar nicht, dass andere was von mir mitkriegen.

Ich öffne das Küchenfenster und rufe in die kalte Morgenluft: »Hallo, Süße, geht’s dir gut? Ist dir auch wirklich nicht kalt?«

Lyla rührt sich nicht. Mit gerunzelter Stirn steht sie da und starrt auf die toten Vögel. Die Anordnung der kleinen Leiber erinnert mich an Steinreihen aus der Bronzezeit, wie es sie draußen im Moor gibt.

»Süße«, wiederhole ich ohne Ungeduld: Ich bin es gewöhnt, Lyla gegenüber etwas nachdrücklicher zu sein, Dinge zwei- oder dreimal zu sagen, wenn sie in dieser Verfassung ist. »Lyla-Maus, ich will nur sicher sein, dass du nicht frierst; es ist doch eisig da draußen. Wo sind die Hunde?«

Keine Antwort. Ich muss wohl rausgehen und ihren Kopf buchstäblich so drehen, dass sie mich anschaut; damit sie überhaupt merkt, dass ich mit ihr spreche, mit ihr Kontakt aufzunehmen versuche; dass da ein Mensch ist, der eine Reaktion erwartet.

Also trete ich, die Arme verschränkt zum Schutz gegen den kalten Wind, hinaus in den Hof und gehe auf meine Tochter zu.

»Interessant, dass sie tot sind, oder, Mami?« Unter der blauen Mütze leuchten ihre Augen wie die ihres Vaters.

»Wie bitte?«

»Die Vögel. Es sind so viele, und sie sind alle tot. Ich hab nachgeschaut. So viele, das müssen mindestens zwanzig sein.«

»Wahrscheinlich wegen der Kälte, Lyla. Wir haben einen strengen Winter, härter als sonst.« Ich lege ihr den Arm um die schmalen Schultern.

»Hm.« Sie zuckt abwesend die Achseln und starrt auf die Vögel.

Ich folge ihrem Blick, sehe mir die armen Wesen genauer an. Kein Zweifel, sie sind erfroren, die Schnäbel sind von Raureif bedeckt. Auch wenn ich nicht viel davon verstehe, sehe ich zumindest, dass es unterschiedliche Vogelarten sind. Ich meine eine Drossel zu erkennen und ein Rotkehlchen. Lyla weiß das bestimmt, sie kennt jeden Vogel und jedes Säugetier und die meisten Blumen hier oben auf dem Moor.

»Ich fand’s traurig, Mami. Traurig, dass sie alle tot sind, deshalb habe ich sie so hingelegt, dass sie ein gemeinsames Begräbnis haben. Damit sie nicht allein sind.« Sie bückt sich und verschiebt zwei kleine Leichname, richtet sie geringfügig anders aus.

Es beunruhigt mich, wie aufmerksam und gezielt sie das macht. Sie komponiert oft wunderschöne Muster, aber das hier? Tote Vögel? Wo hat sie die überhaupt her?

»So ist es doch schön. Das genügt jetzt. Willst du was essen?«

»Warte, Mami. Ich bin gleich fertig.«

Mir ist dieses komplizierte Spiel unheimlich. Ein Muster aus toten Vögeln – ich versteh’s nicht. Die glänzenden Vogelaugen bilden eine Doppelreihe kleiner schwarzer Knöpfe auf dem erstarrten Matsch.

Lyla greift eine steife Amsel und dreht sie in verschiedene Richtungen.

»Bitte, Lyla! Jetzt ist es genug.«

Als sie sich aufrichtet, lächelt sie kurz. »Möchtest du nicht, dass ich meine Zeit damit verbringe, tote Vögel zu ordnen? Meinst du, das ist ein unangebrachtes Verhalten?«

Mir verschlägt es die Sprache. Bis ich begreife, dass meine Tochter Quatsch macht. Dass sie mich mit meinen Ängsten aufzieht. Lyla kann auf sehr erwachsene Art Humor versprühen. Gewitzt, mit Sinn fürs Absurde und Distanz zu sich selbst. Das ist einer der Gründe, weshalb wir sie bislang von niemandem haben begutachten lassen.

»Nein, ich finde, es ist eine super Beschäftigung, gruselige tote Vögel zu Reihen und Kreisen zu legen.« Lachend nehme ich sie noch einmal in den Arm. »Was sind das überhaupt für Vögel? Und was bedeutet dieses Muster? Ist das ein Gesicht?«

Aber sie hat sich schon abgewandt und späht die Zufahrt hinunter, an der Koniferenschonung und am Hobajob’s Wood vorbei, als höre sie etwas. In weiter Ferne. Ich habe erlebt, dass sie Autos gehört hat, lange bevor sie hier ankamen; sie hört sie Minuten früher als irgendwer sonst.

»Lyla?«

Was hört sie? Über uns krächzt ein Rabe, der am mattgrauen Himmel seine Kreise zieht. Aber das ist es nicht. Sie horcht auf etwas anderes, etwas, das weiter weg ist. Nimmt sie etwas wahr, das von den Tors zu uns herunterkommt? Die Erinnerung tut weh; der Kopfschmerz wird stechend.

»Lyla.«

Keine Antwort.

»Was ist los? Was hörst du?«

»Na, den Mann, Mami. Den Mann auf dem Moor. Weiter nichts.« Die Worte quellen als bleiche Wolke aus ihrem Mund. Ihr Anorak ist offen, und ich sehe, dass sie darunter nur ein T-Shirt trägt. Sie müsste eigentlich furchtbar frieren, aber die Kälte scheint ihr nichts auszumachen; das ist immer so. Sie mag die frostigen Dartmoor-Winter, genau wie ihr Vater. Die beiden lieben den Frost. Den Schnee. Die Eiszapfen, die von den Felsvorsprüngen hängen. »Weißt du was? Wenn man viele Krähen sieht, dann sind es Raben, aber ein Rabe allein ist eine Krähe. Hast du das gewusst?«

Wieder strecke ich die Hand nach ihr aus. »Lyla.«

Sie duckt sich unter der Berührung weg. »Nicht anfassen. Lass mich.«

Jetzt knurrt sie. Das macht sie, wenn sie zornig ist oder erschrocken oder überdreht, sie knurrt, verzieht das Gesicht und wedelt mit den Händen. Auch in der Schule macht sie das; sie kann nicht dagegen an, aber die anderen Kinder lachen sie natürlich aus – oder fürchten sich vor ihr. Was sie noch mehr isoliert. Sie hat kaum Freunde. Echte Freunde hat sie vermutlich gar nicht.

»Lyla. Hör auf.«

»Geh weg, grrr …«

»Bitte …«

»Aaach!«

Ich kann nichts tun, als dazustehen und meiner Tochter nachzuschauen, wie sie zum Hoftor hinausläuft und lauthals nach den Hunden ruft. Und sie kommen sofort, unsere beiden Windhundmischlinge, und jagen bellend hinter ihr her.

Gut möglich, dass sie jetzt zwei Stunden wegbleibt, vielleicht auch einen halben Tag. Dann rennt sie über die Weiden, streunt im Wald herum oder sucht, Felix und Randal immer dicht bei sich, im Unterholz am Bach nach dem angelsächsischen Kreuz. Angeblich hat Adam die Hunde für Lyla angeschafft, aber er hängt genauso an ihnen. Sie jagen, wie es sich für Hunde gehört. Mit langem Hals und blutigen Lefzen schleppen sie tote Kaninchen an, was Adam gern zum Anlass nimmt, Lyla echtes Dartmoor-Leben beizubringen. Vor ihren Augen häutet er die Beute und wirft das rohe Fleisch Brocken für Brocken den Hunden hin. Fresst es. Fresst alles auf.

Lyla ist schon sehr weit weg.

Was mache ich?

Lass sie spielen, denke ich, lass sie einfach. Lyla ist nach meinem Unfall eindeutig noch durcheinander. Wir haben uns bemüht, behutsam mit ihr darüber zu sprechen; ich habe ihr erklärt, dass ich durch einen Brocken Eis ins Schleudern geraten und ins Wasser gestürzt bin. Mit den Details haben wir sie verschont, aber sie hat garantiert in der Schule oder aus der Zeitung oder auch aus dem Netz Sachen aufgeschnappt. Wir haben ihr gesagt, dass ich mich an nichts erinnern kann, dass sich das aber bessern wird. Retrograde Amnesie. Nach einem Autounfall ist das normal. Verursacht durch die Schädelprellung und die Gehirnerschütterung.

Ich gehe zurück in die Küche, spüle meinen Kaffeebecher ab und schaue wieder aus dem Fenster. Von ferne ist Gebell zu hören, das schnell näher kommt. Und dann stürmen sie herein, die großen Hunde, und wedeln glücklich mit dem Schwanz, während Lyla in der offenen Tür stehen bleibt. Den eisigen Wind in ihrem Rücken scheint sie gar nicht zu bemerken.

»Papa ist wieder auf dem Moor.«

»Was?«

Sie lächelt ihr undurchdringliches Lächeln. »Er ist wieder draußen. Als ob er uns beobachtet. Das ist seine Arbeit, oder?«

»Ja«, sage ich. »Er ist Nationalpark-Ranger. Er muss überall nach dem Rechten sehen.«

Lyla nickt, zuckt die Achseln und lockt die Hunde ins Wohnzimmer. Ich starre ihr hinterher. Wie kann sie ihren Vater gesehen haben? Der müsste doch jetzt in seinem Revier sein, eine ganze Ecke hinter Postbridge. Was macht er hier? Vielleicht ist Lyla nur aufgeregt. Durcheinander. Und das wäre kein Wunder.

Ihre Mutter wäre fast gestorben. Und hätte sie allein zurückgelassen.

Princetown

Montagvormittag

Meine Tochter schweigt, mein Mann schweigt, nur das Getriebe gibt dieses ungute Knirschen von sich, als Adam mit grimmiger Miene schaltet.

Das macht mir nichts aus. Ich bin gut drauf. Der Winterhimmel über Princetown ist makellos, und ich gewinne heute meine Freiheit zurück.

Ich kaufe ein Auto, als Ersatz für das Wrack, das am Grund des Burrator Reservoirs ruht. Was für eine Erleichterung. Auf dem Dartmoor zu leben – vor allem so abgeschieden wie auf Huckerby – ist ohne eigenes Transportmittel fast unmöglich. Es gibt so gut wie keine Busse, die Bahntrasse ist in den Sechzigern stillgelegt worden, und im Winter taucht auf den Nebenstrecken manchmal von einem Morgen bis zum nächsten kein einziges Fahrzeug auf, sodass man noch nicht einmal trampen könnte.

In den vergangenen Wochen, solange ich mich noch von dem Unfall erholte, hat Adam mich in seinem abgewirtschaften Nationalpark-Land-Rover mitgenommen, hat mich zur Arbeit gefahren oder zum Einkaufen. Da gab es einige Reibereien. Adam ist öfter mal schweigsam, aber wenn er mich die ganze Strecke zum ALDI-Markt in Tavistock fahren musste, war er genervt, das habe ich deutlich gespürt.

Heute kaufe ich nun endlich einem seiner Cousins einen gebrauchten Ford ab. Während Adam sich noch mit den Leuten von der Versicherung herumstreitet, haben wir Gott weiß woher etwas Geld zusammengekratzt. Um alles, was mit Autos und Motoren und Wasserleitungen und Öfen zu tun hat, kümmert Adam sich, und er tut das auf sehr männliche Art, was mir gefällt.

Ich drehe mich zu Lyla um, die in ihrer grau-weißen Schuluniform hinten sitzt. Sie schaut nach draußen auf die tristen Häuser am Stadtrand von Princetown.

»Weißt du was, Süße? Ab heute kann ich dich wieder zur Schule fahren. Das ist doch schön, oder?«

Sie antwortet nicht. Sie hat den Kopf so gedreht, dass ich ihr Gesicht nicht sehen kann. Ihre Fingernägel ticken gegen das Fenster. Ich weiß nicht, warum sie das macht. Vielleicht weil sie diese Art von Geräuschen mag. Tingeling, nennt Lyla sie. Helle, klirrende, metallische Geräusche, das Klingeln von Münzen etwa oder von Schlüsseln.

Einmal, als wir auf einem Heufeld drüben bei Buckfast standen, hat sie mir erzählt, wie gern sie die Schmetterlinge hört.

Es gibt auch Geräusche, die sie gar nicht mag. Stadtlärm. Verkehr. Sirenen. Trubelige Menschenansammlungen. Auch deshalb sind wir so weit nach draußen gezogen, nach Huckerby.

»Lyla?«

Jetzt dreht sie den Kopf und sieht mich mit großen blauen Augen an. Sie kommt von sehr weit her. »Hm?«

»Hast du gehört, was ich gesagt habe?«

Ein Kopfschütteln. Dann ein befremdetes Stirnrunzeln: als hätte ich etwas falsch gemacht und sie sei nur zu höflich, um sich dazu zu äußern. Mitleid packt mich. Sie ist neun Jahre alt, sie hat Schwierigkeiten und seltsame Träume und lacht über Dinge, die ich nicht verstehe; sie ist ein Mädchen, das Fliegen und Felsen und Fröschen Namen gibt, das bei den Nine-Maidens-Steinen und den Seven Lords’ Lands wilde Lilien und hauchzarte Veilchen pflückt und sie zum Trocknen zwischen Buchseiten legt. Meine Kleine, meine Einzige. Die Vorstellung, dass ich hätte sterben und sie im Stich lassen können, macht mich so traurig, dass mir beinahe die Tränen kommen, aber ich kann mich beherrschen.

Seit dem Unfall erlebe ich häufig solche Wallungen von Trauer oder Wut, aber allmählich habe ich den Bogen raus. Komme damit zurecht. Bin fest entschlossen, immer das Positive zu sehen: Es ist Winter, ja, aber der Winter trägt schon den Frühling in sich.

Das Getriebe protestiert.

»Ich hab gesagt, ich bekomme heute ein Auto. Dann wird alles einfacher, und Papa muss uns nicht mehr überallhin kutschieren.« Ich drehe mich zu ihm. »Das ist doch eine Erleichterung, oder? Du hast sicher genug davon, ständig meinen Chauffeur zu spielen.«

Adam nickt und schweigt und biegt nach links in die Hauptstraße von Princetown ein, die von hier an buchstäblich und ästhetisch von schmucken georgianischen Gasthäusern und dem blitzenden neuen Nationalparkzentrum abfällt hin zur schwarzen Silhouette des Gefängnisses, das noch im strahlendsten Sonnenlicht düster und bedrohlich wirkt.

»Da sind wir.« Vor dem Schulgelände bremst er scharf, dreht sich um und schaut nicht mich, sondern Lyla an. »Okay, Lyli, gib uns noch einen Kuss, bevor du reingehst.«

Lyla rührt sich nicht.

Er versucht es noch einmal. »Na los, Süße, ein Küsschen für Papa.«

Sie schüttelt den Kopf und verzieht das Gesicht. Das ist ungewöhnlich. Adam und sie sind einander sehr nahe; manchmal bin ich sogar eifersüchtig – wenn sie zusammen losziehen, das Moor erkunden oder im Sommer beobachten, wie die großen Greifvögel mit der Thermik über Blackslade Manor dahingleiten.

Unvermittelt öffnet sie die Tür. Mit der anderen Hand presst sie die Dschungelbuch-Brotdose und den Ranzen an sich. »Ich geh jetzt«, sagt sie, ohne einen von uns beiden anzusehen, als verkünde sie das ganz allgemein und nicht uns.

»Ist gut, mein Schatz, ab mit dir. Heute Abend gibt’s was Leckeres zu essen. Fischstäbchen, die magst du doch.«

Sie nickt ausdrucklos. Schließlich macht sie kehrt und geht auf das graue Schultor zu.

Adam greift nach dem Zündschlüssel und will losfahren, doch ich lege meine Hand auf seine. »Nein, warte. Ich will noch gucken.«

»Was gucken?«

»Du weißt schon. Wie es läuft.«

Er seufzt. »Das machst du jedes Mal.« Aber er geduldet sich, und wir beobachten beide, wie Lyla durch das Tor geht.

Ein kurzes Zögern.

Das habe ich schon so oft gesehen. Sie versucht, normal zu sein, gibt sich Mühe, öffnet sich, so gut sie eben kann. Vielleicht wird es allmählich besser? Wir hier im Auto können nur hilflos zuschauen.

Auf dem Schulhof wimmelt es von Kindern, die am Wochenanfang aufgeregt durcheinanderwuseln. Sie spielen und stehen in Grüppchen zusammen, Jungen und Mädchen, dunkle und blonde; sie lachen, toben, begrüßen einander, tauschen sich aus, erzählen Witze.

Und mitten hindurch geht Lyla. Allein, unbemerkt. Dann bleibt sie stehen und schaut sich um. Blass ist sie, und auf ihrem hübschen Gesicht liegt ein unsicherer Ausdruck. Ich weiß, sie möchte dazugehören, aber sie ist zu schüchtern, sozial zu unbeholfen, um ein Gespräch anzufangen.

Und mit Zufall und Spontaneität kennt sie sich nicht aus.

So hebt sie den Blick und senkt ihn wieder, fummelt an einem der Knöpfe an ihrer Strickjacke herum. Vermutlich hofft sie, dass jemand auf sie zukommt und sie irgendwie mit einbezieht. Doch die Kinder laufen an ihr vorbei, beachten sie gar nicht.

»Gott«, sagt Adam leise.

Jetzt unternimmt Lyla eine große Anstrengung. Sie kehrt zum Tor zurück und schaut erwartungsvoll einem großen Mädchen entgegen, das gerade erst ankommt. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Eine Neue. Becky Greenall. Sie ist beliebt; sportlich; sicher und selbstbewusst im Umgang mit anderen – alles das, was Lyla nicht ist. Wieder brandet Mitgefühl in mir auf. Und Sorge. Setz nicht dieses Lächeln auf, denke ich, bitte lächle nicht so. Lyla geht auf Becky zu, und natürlich lächelt sie, zieht diese starre Grimasse, die an das Grinsen eines Affen erinnert und von der Lyla glaubt, dass sie wie ein Lächeln aussieht. Aber das tut sie nicht. Jetzt hebt Lyla auch noch den Daumen.

Sie sieht aus wie eine Verrückte.

Becky Greenall starrt sie an und schlägt sich eine Hand vor den Mund, wie um nicht zu lachen oder spöttisch zu grinsen.

Lyla versucht es noch mal. Sie hüpft einmal, auf und ab, und wedelt mit den Händen wie ein Vogel mit den Flügeln.

Ich bin ihre Mutter, aber ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll – einen Falken?

Jetzt lacht Becky unverhohlen, sie kann nicht anders. Sie wendet sich ab, lässt meine Tochter links liegen und ruft ein paar anderen Mädchen etwas zu. Die winken ihr, und zusammen gehen sie in Richtung Schulhaus. Der Tag hat begonnen. Alle stürmen ins Gebäude.

Stumm sieht Lyla zu, wie die anderen im Haus verschwinden. Nur ihre hängenden Schultern verraten, wie es ihr geht. Wie allein sie ist.

Ich verspüre den Impuls auszusteigen, zu ihr zu laufen und sie so fest zu umarmen wie noch nie. Sie zu trösten. Aber das kann ich nicht machen, es wäre sinnlos, sie würde mich wegstoßen. Stattdessen geht sie einsam auf die Tür zu und verschwindet genauso wie die anderen.

»O Gott«, sagt Adam. »Was für ein Elend.«

Ich weiß genau, was er meint. Es ist eine tiefe Traurigkeit, und ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie ich damit klarkommen soll. Ich kann mich von einem Autounfall erholen, mein Gehirn kann sich regenerieren, aber Lyla kann nicht genesen.

Wir schweigen beide. Adam lässt den Motor an, wendet und fährt den halben Kilometer zurück zum Nationalparkbüro. Dort macht er den Motor aus. Offenbar will er reden. Doch ich komme ihm zuvor: »Wir müssen etwas unternehmen. Das kann so nicht weitergehen. Es ist schlimmer geworden.«

Adam starrt vor sich hin. »Zu Hause lacht sie. Sie ist gern draußen, auf dem Moor. Und sie liebt die Hunde. In der Schule ist sie allein, ja. Na und? Sie ist eben eine Einzelgängerin. So was gibt’s.«

Ich sehe ihm an, wie weh ihm das tut; Lyla ist sein Ein und Alles. Er würde töten, um sie zu beschützen. Er will nur ihr Bestes. Und normalerweise höre ich auf ihn, möchte glauben, was er sagt. Aber mir geht nicht aus dem Kopf, wie abweisend sie im Auto war und wie einsam auf dem Schulhof. Was für eine Demütigung sie da hinnehmen musste. Ich stelle mir vor, wie sie im Klassenzimmer sitzt, allein, ohne jemanden zum Reden. Und ich male mir aus, wie sie in den Pausen abseits steht, ein seltsames Mädchen, das komisch lächelt und etwas über Ameisen und Molche vor sich hin murmelt, während seine Klassenkameraden sich über Musik und Selfies unterhalten.

Es geht nicht. Ich kann nicht länger wegschauen.

»Nein, Adam. Wir dürfen nicht mehr so tun, als wär alles in Ordnung, als wär sie nur ein bisschen wunderlich. Das ist nicht richtig.«

Seine Kiefermuskeln spannen sich an. Er knirscht mit den Zähnen. »Und das heißt?«

»Wir müssen etwas unternehmen. Etwas tun. Ich glaube nämlich nicht, dass es ihr gut geht; sie ist nicht glücklich. Neulich hab ich gesehen, wie sie mit toten Vögeln gespielt hat. Sie hat sie in Reihen hingelegt. So was hat sie noch nie gemacht. Ein Muster aus kleinen toten Vögeln. Warum?«

Adam starrt geradeaus. Er trägt seine Rangerkluft: grüne Fleecejacke, grüne Hose, Wanderstiefel. Den wenigsten Männern würde das stehen, aber Adam sieht gut aus darin. Männlich. Mir geht durch den Kopf, dass wir schon eine ganze Weile keinen Sex hatten. Dabei will ich ihn wieder; ich wünschte, er würde sich umdrehen und mich küssen, wie er es manchmal tut, plötzlich, leidenschaftlich – an sein Auto gelehnt, bei einer unserer Moorexkursionen –, und wie ich es mag. Aber sein Blick ist eisern nach vorn gerichtet, auf den Horizont, so, als versuche er über das schreckliche Princetown hinauszuschauen.

Es ist klar, wonach er sich am meisten sehnt, ich spüre es. Er will nicht mich, er will draußen sein. Allein. Durch die höher liegenden nördlichen Moorgebiete streifen: auf dem Great Kneeset stehen und zur High-Willhays-Felsgruppe hinüberschauen, zum Black Tor, dem Hangingstone Hill, dem Cut Hill, Fur Tor und Great Mis Tor, Orten, die er liebt und schon als kleiner Junge kannte. Ein Kind des Moors wie seine Tochter. Anders als ich.

»Sieh dir diese Buden an«, sagt er.

»Wie?«

Er nickt in Richtung der grauen Reihenhäuschen am Straßenrand; von der Gemeinde für die Gefängniswärter hingesetzt.

»Als mein Vater noch beim Bau war, hat er ein paar davon mit hochgezogen. Stell dir vor, das wäre dein Lebenswerk. Die hässlichsten, miesesten Häuser in ganz Großbritannien zu bauen. Kein Wunder, dass er immer mehr Wodka getrunken hat.«

Er lacht bitter. Er kommt nicht darüber hinweg, dass sein Vater gesoffen und sich geprügelt hat, dass er so ein Weiberheld war und von Exeter bis Okehampton Kinder gemacht hat. Seinen Onkel, Eddie Redway, der einen Hof bei Chagford gepachtet hat, mag Adam viel lieber. Im Grunde ist er dort aufgewachsen, auf Onkel Eddies Hof, wo er den Suffstreitereien zu Hause entkommen konnte. Da, auf diesem hübschen Flecken Land, hat er auch das Moor kennen und lieben gelernt, war ständig mit seinen Cousins unterwegs, ziemlichen Rabauken, Äpfel klauen bei der Luscombe-Mosterei und am Teign Forellen fangen.

Unzählige Generationen von Redways haben schon auf dem Moor gelebt. Seit es am Sheepstor-Hügel eine Kirche gibt, waren sie hier Pächter und Bauern, haben im Steinbruch gearbeitet und Torf geschnitten: Sie haben Hochlandrinder im Blut und Bussarde im Sinn.

Es erfüllt mich mit Stolz, dass meine Tochter dieses Erbe in sich trägt. Anders als ich entstammt sie dem Dartmoor wirklich. Nur spielt dieses Erbe jetzt keine Rolle: Was sie jetzt braucht, ist moderne therapeutische Hilfe, und darüber müssen Adam und ich reden.

»Adam, bitte! Ich finde, es wird wirklich Zeit, dass wir mit ihr zu einem Arzt gehen. Dass sich mal jemand dazu äußert. Wenn es tatsächlich Asperger ist …«

»Ich werde ihr kein Scheißetikett aufkleben. Das weißt du.«

»Aber ich habe viel gelesen, mit Leuten gesprochen und online recherchiert. Es heißt, es ist besser, früh eine Diagnose zu stellen. Je eher man mit der Behandlung anfängt, desto erfolgreicher ist sie. Es gibt Hilfe, gerade was die sozialen Kompetenzen angeht.«

Er schüttelt den Kopf. »Ich hänge ihr jedenfalls kein Schild um den Hals. Seht her. Das ist Lyla Redway. Ein hoffnungsloser Fall. Habt Mitleid. – Vergiss es.«

Ob ich will oder nicht, ich werde lauter. »Asperger-Kinder sind überhaupt keine hoffnungslosen Fälle! Das kannst du doch nicht sagen. Es ist ein Spektrum, in dem wir uns alle irgendwo bewegen. Sie befindet sich einfach ein bisschen weiter in dem Bereich, wo Hilfe angebracht wäre, und sie driftet weiter in diese Richtung – denk nur an das mit den Vögeln! Es war so unheimlich. Hör mir doch zu, Adam, bitte! Es wird schlimmer.«

Er streckt die Arme durch, und seine großen Hände packen das Lenkrad, als wolle er davonrasen. »Und was meinst du, woran das liegt, Kath? Hm?«

»Wie bitte?«

Jetzt endlich dreht er den Kopf in meine Richtung; seine blauen Augen glühen. »Warum zum Teufel wird es schlimmer? Was meinst du?«

Ich zucke zurück. Was für eine Feindseligkeit! »Was? Gibst du etwa mir die Schuld? Willst du damit sagen, dass es sich meinetwegen verschlimmert?« Jetzt bin ich wütend. »Es war ein Unfall, mein Gott! Dafür kann niemand etwas. Ich bin durch einen Eisklumpen ins Schleudern geraten.« Hat er denn überhaupt kein Mitleid mit mir? »Ich versteh das nicht, Adam – Lyla und du, ihr müsstet froh sein, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Fast wäre ich gestorben, aber ich lebe! Und davon abgesehen: Hier geht es um unsere Tochter und nicht um mich. Wir müssen an sie denken.«

»Ich denke an nichts anderes«, sagt er leise. »Und jetzt muss ich zur Arbeit. Geld verdienen. Für Lyla.« Ohne ein weiteres Wort beugt er sich herüber und macht meine Tür auf, damit ich aussteige.

Das unrasierte Kinn vorgereckt, die Miene finster – er wird nicht nachgeben. Er sieht mich genau so an, wie Lyla vorhin ihn angesehen hat. Wachsam. Distanziert. Auf der Hut. Es fühlt sich an, als würde die innige Verbundenheit, die wir bisher als Familie hatten, durch Verdächtigungen und gegenseitiges Misstrauen verdrängt. Und ich habe keine Ahnung, warum.

»Gut, Adam. Gut. Aber ich lasse nicht locker, das sag ich dir. Diesmal nicht.«

Ich nehme meine Tasche über die Schulter, steige aus und sehe zu, wie er mit laut knirschendem Getriebe davonfährt. Als ich mich zum Bürogebäude des Nationalparks umdrehe, habe ich das Gefühl, als spürte ich das Gefängnis hinter mir aufragen.

In Princetown spürt man das Gefängnis überall.

Montagnachmittag

Schon zwei? Als ich auf die Uhr an der cremeweißen Bürowand schaue, erschrecke ich.

Wo ist die Zeit geblieben?

Sicher, ich kenne das, wenn die Arbeit spannend ist, vergesse ich die Uhr. Wenn ich zum Beispiel an einer neuen Broschüre über die Geschichte des Nationalparks oder die Grabungsvorhaben sitze und den düsteren Steinkreis auf dem Buttern Hill oder das Birchy Lake Cottage beschreibe, wo die alten Hexen mit ihren zwölf schwarzen Katzen gewohnt haben, oder das berühmte Grab von Kitty Jay, die sich, als sie von einem feinen Pinkel geschwängert und dann im Stich gelassen wurde, aus Liebe das Leben nahm – jenes Grab, an dem bis heute Leute andächtig Blumen ablegen –, wenn ich darin versinke, diese uralten Geschichten aufzuschreiben, kann mir leicht ein ganzer Nachmittag abhandenkommen.

Genauso ist es an trubeligen Sommertagen in den Besucherzentren, in Haytor oder Postbridge, wenn wir uns vor lauter beherzten deutschen Caravan-Touristen und zähen französischen Wanderern, die nach Karten, Toiletten oder WLAN fragen, kaum bewegen können. Auch dann fliegen die Stunden nur so vorbei.

Aber es ist mitten im Winter. Im Januar kommt kein Mensch aufs Moor. Die Hälfte der Parkangestellten nimmt um diese Zeit ausgiebig Urlaub, denn es gibt nicht viel zu tun – außer den Sachen, die ich jetzt erledige. Kleinkram und Kleckerzeug. Die Nationalparkflyer und Webseiten durchgehen. Die Regeln für Hundehalter in den Parkteestuben auf den neuesten Stand bringen. Dinge, bei denen sich normalerweise die Minuten endlos hinziehen.

Und trotzdem habe ich über diesen Aufgaben die Zeit vergessen.

»Was ist, Kath? Findest du es zu spannend?«

Mein Chef, Andy. Er muss meinen Seufzer gehört haben. Ein netter Kerl, blond, jünger als ich, noch relativ neu. Seit zwei Jahren dabei. Manchmal denke ich darüber nach, ob ich etwas gegen ihn haben sollte, weil nicht ich den Posten gekriegt habe. Aber so ist es nicht. Mir gefällt meine Arbeit; sie ist abwechslungsreicher. Normalerweise.

»Tut mir leid. Hab ich zu laut gestöhnt?«

»Könnte man so sagen.«

»Na ja, ich überarbeite die Parkplatz-Richtlinien für Wohnmobile in der Nebensaison. Vielleicht ist das einfach zu aufregend für mich.«

Er lacht. Heute sind wir die Einzigen in dem riesigen Großraumbüro. Das Fenster bildet eine Art Rahmen um ihn; dahinter ist der Himmel über Princetown düster wie Dartmoor-Granit. Es ist bitter, wie schnell die Sonne an Wintertagen wieder verschwindet.

»Eigentlich müsstest du mich bedauern, Kath. Ich bin hier bei Abschnitt 211 der Baumschutzsatzung. Besser als Sex, glaub mir.« Er macht ein paar Klicks. »Mein Gott, der Januar ist wirklich öde. Was uns fehlt, wär mal ein richtiger Unfall. Damit was passiert. Ein Bus, der in einen See fährt oder so, oben bei Meldon, das wär was.« Er stockt und dreht sich zu mir um. »Oh, entschuldige … Tut mir …«

»Nein, ist schon gut. Ich will ja, dass die Leute es vergessen. Ich hab’s satt, die Frau-die-den-Unfall-hatte zu sein.« Er horcht auf. »Ich möchte auch bald wieder voll arbeiten, ganz normale Schichten machen wie vorher. Ich meine, es ist nett, dass du mich auf halbtags gesetzt hast und mich von zu Hause aus arbeiten lässt, aber mir geht’s so weit gut. Könnten wir nicht einfach alles wieder normal laufen lassen?«

»Aber natürlich! Wenn du dich wirklich in der Lage dazu fühlst – wunderbar. In ein paar Wochen tragen wir dich wieder für die üblichen Schichten ein.«

Damit wendet er sich seiner Arbeit zu. Ich starre zu ihm hinüber.

Warum lässt er mich nicht jetzt schon normal arbeiten? Manchmal habe ich das Gefühl, alle schleichen auf Zehenspitzen um mich herum aus lauter Angst, ich könnte zusammenbrechen. Sie behandeln mich nicht wie jemanden, der auf dem Weg der Besserung ist, sondern wie ein seltsames Ding. Etwas außerordentlich Zerbrechliches.

Ich richte den Blick auf meinen Bildschirm und lese. Es ist die offizielle Dartmoor-Webseite für Touristen.

Das Dartmoor stellt mit über 950 Quadratkilometer Fläche das größte Granitmassiv Großbritanniens dar. In der Grafschaft Devon gelegen, ist es die einzige weitgehend naturbelassene Landschaft im Süden Englands. Große Teile seiner Fläche bestehen aus Mooren und Sumpfgebieten, die von einer dicken Torfschicht bedeckt sind. Typisch sind die Granit-Gebilde, die sich überall im hügeligen Moorland finden, bekannt unter dem Namen Tors (vom keltischen »tor« – Turm). Heidelandschaft und Wälder bieten einer vielfältigen Flora und Fauna Lebensraum. Das gesamte Gebiet ist reich an archäologischen Fundstätten von der Steinzeit bis in Viktorianische …

Das will ich überarbeiten; es soll flüssiger werden, lebendiger, aber die Wörter verschwimmen vor meinen Augen. Sphagnum. Karbon. Wassail-Lied …

Dieser anhaltende Nebel in meinem Hirn nervt. So was kannte ich früher nicht. Seit dem Unfall kommt mein Kopf mir oft vor wie die riesigen Küchenschränke in dem viktorianischen Haus meiner Mutter unten an der Küste, in Salcombe. Diese Schränke waren verstaubt und unaufgeräumt, und mindestens einmal die Woche langte meine ökobewusste Hippiemutter hinein, förderte einen Topf Biosenf oder Manuka-Honig zutage, den sie komplett vergessen hatte, und rief: Gott, ich wusste gar nicht mehr, dass wir den haben. Nicht selten musste sie das Fundstück wegwerfen und damit noch mehr des ohnehin schwindenden Kinnersley-Geldes verschleudern, oder sie stellte es wieder zurück, nur damit es erneut vergessen und wiedergefunden und weggeworfen wurde … Genau so empfinde ich seit dem Unfall meinen Kopf. Ich weiß nicht, was drin ist, und was hineingelangt, kann verloren gehen, und viele der Dinge, die ich darin finde, nützen mir nichts, haben ihr Verfallsdatum längst überschritten und sind sehr unerfreulich.

Mein Hirn hält Dinge vor mir verborgen.

Inzwischen ist es 15.15 Uhr. Und bereits so dunkel, dass wir das Licht im Büro anmachen mussten.

Ich versuche mich zu entspannen. Vielleicht verlange ich mir zu viel ab. Der Kummer wegen Lyla tut mir nicht gut, der angespannte Ton zwischen Adam und mir ebenso wenig. Wahrscheinlich brauchen wir einfach noch eine Weile. Das haben die Ärzte von Anfang an gesagt: Haben Sie Geduld, erwarten Sie keine Wunder. Und denken Sie immer daran, hieß es, dass Sie im Grunde Glück gehabt haben, denn es braucht zwar Zeit, aber Sie werden wieder gesund. Meine Diagnose lautet: Leichtes Schädel-Hirn-Trauma; offenbar war ich nur kurz bewusstlos. Auf der Glasgow-Koma-Skala bin ich bei 13–15 eingestuft worden.

Hätte die Bewusstlosigkeit nur ein paar Minuten länger gedauert, hätten sie mich höhergestuft und mir für mindestens ein Jahr den Führerschein abgenommen. Es gab einen Punkt, an dem ich praktisch tot war; ungefähr eine Minute lang keine Kurve auf den Monitoren, aber dann sind die Maschinen wieder angesprungen, und ich bin davongekommen. Daher »Leicht«.

SHT 1.

Was die retrograde Amnesie betrifft – dass ich so viel von dem, was vor dem Unfall war, vergessen habe –, die soll im Laufe der nächsten Wochen zurückgehen; die verlorenen Erinnerungen werden, so hat einer der Psychologen es beschrieben, Stück für Stück auftauchen wie Erderhebungen nach einer Flut, sodass mit dem Fallen des Wassers die gesamte Landschaft wieder zum Vorschein kommt.

»Hey! Ist das dein neues Auto?«

Ich war so in Gedanken versunken, dass ich erschrocken hochfahre. Andy zeigt nach draußen, wo neben einem blauen Ford Fiesta Harry steht, Adams Cousin. Der Wagen ist etwas mitgenommen, ein paar Kratzer hier und da, aber das stört mich nicht, praktisch jedes Auto auf dem Dartmoor ist ein wenig ramponiert und hat Schrammen. Genau wie ich.

Harry winkt mir zu. Ein typischer Redway: ein gut aussehender junger Mann. So sehen sie alle aus, die Redway-Cousins. Diese Augen und die Wangenknochen – wirklich besonders. Wenn er sich nicht gerade durchs Dealen ein paar Pfund verdient, übernimmt Harry Gelegenheitsjobs überall auf dem Moor. Er ist ein ziemlicher Draufgänger, aber ich mag ihn. Er erinnert mich an den jungen Mann, der Adam einmal war. Andererseits – wenn Adam in der richtigen Verfassung ist, erinnert er mich selbst an diesen jungen Mann. Ich glaube, ich fühle mich heute noch genauso zu ihm hingezogen wie an dem Tag, als ich ihn kennenlernte.

»Du bist bestimmt froh, endlich wieder einen fahrbaren Untersatz zu haben«, sagt Andy. »Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du ohne zurechtgekommen bist.« Er lächelt. »Na dann, Kath, los geht’s! Wir sehen uns morgen.«

So verkürzt mein freundlicher Chef meinen verkürzten Arbeitstag. Ich kann in mein neues Auto steigen, Lyla abholen, mit ihr nach Hause fahren, nach Huckerby, und alles wird gut. Mit meinem Gehirn wird alles wieder gut. Mit Lyla wird alles gut.

»Danke«, sage ich, »du bist ein Schatz.« Ich schnappe mir den Mantel und trete hinaus in den Winternachmittag. Es ist etwas milder geworden, was bedeutet, dass es Regen geben kann.

Harry und ich unterschreiben die Papiere, dann drückt er mir die Schlüssel in die Hand und sagt: »Ein Ferrari ist es nicht gerade, aber ein paar Jährchen wird er schon durchhalten.«

Ich bedanke mich und steige ein. Und während er davonfährt, wahrscheinlich zum nächsten Pub, sitze ich wie erstarrt da, spüre die kalten Schlüssel in der Hand und habe plötzlich Angst, dass ich vergessen haben könnte, wie man Auto fährt. Seit ich in diesen See gestürzt bin, seit das schwarze Wasser Moorlandschlamm aus mir machen wollte, habe ich nicht mehr am Steuer gesessen.

Schlüssel. Du steckst den Schlüssel ins Zündschloss. Du drehst ihn. Dann springt der Motor an. Weißt du noch? Na los, Kath Redway, du hast das Tausende Male getan. Du hast mit neunzehn den Führerschein gemacht. Du hast das siebzehn Jahre lang praktisch jeden Tag gemacht. Man nennt es fahren.

Ich drehe den Schlüssel. Ich trete aufs Pedal. Ich lenke. Ich fahre nicht in die Bar vom »Plume and Feathers Inn«, zerschmettere kein Bleiglasfenster, zermalme keine Gefängniswärter, die inmitten von altem Holz ihr Feierabendbier trinken. Ich fahre.

Nachdem ich vorhin so verzagt war, gerate ich jetzt beinahe in Euphorie. ICH KANN FAHREN. Wieder so ein abrupter Stimmungsumschwung. Die erlebe ich jetzt häufiger. Seit dem Unfall.

Glücklich, ausgelassen geradezu, fahre ich bei der Schule vor. Lyla ist leicht verwirrt: Sie dachte, sie würde den Nachmittag im Schulklub verbringen, allein an einem ganz neuen Ort, aber es sieht so aus, als käme sie auch sehr gern zeitig mit nach Hause, wo man mit ihr spricht und sie vor dem Kamin mit den Hunden spielen kann.

Oder tote Vögel zu kryptischen Mustern anordnen.

ICH KANN FAHREN!

Als wir zu dem Abzweig kommen, wo es aufs offene Moor hinausgeht, in die Wildnis, fällt mir auf, dass ich meine Tasche im Büro habe liegen lassen. Ich war so aufgeregt wegen des Autos, dass ich sie schlicht vergessen habe.

Hastig parke ich noch einmal vor dem Nationalparkbürokomplex. Es herrscht winterliches Dämmerlicht. Feiner Nieselregen sprenkelt die Windschutzscheibe.

Als ich die Tür öffne, meldet sich Lyla von hinten. »Wo gehst du hin?«

»Nirgendwohin, Süße. Nur schnell ins Büro. Ich hab meine Tasche vergessen.«

»Nein, Mami, geh nicht!«

»Lyla?«

Erschrocken drehe ich mich um. Sie zittert am ganzen Leib.

»Geh nicht, Mami, geh nicht!«

Seltsam. Die verrücktesten Dinge können Lyla zusetzen, Formen, Geräusche, das falsche, weil kratzige Unterhemd, aber allein zu sein hat ihr noch nie etwas ausgemacht.

»Süße …«

»Nein! Vielleicht kommst du nicht wieder! Vielleicht kommst du nicht wieder!«

»Das ist doch albern, Lyla. Ich bin nur ganz kurz weg, versprochen.« Ich strecke die Hand nach ihr aus, doch sie schiebt sie weg. Immerhin scheint sie halbwegs beruhigt. Sie dreht den Kopf und betrachtet die feinen Regenlinien am Fenster und dahinter die schwarze Silhouette des Gefängnisses.

Ich nutze die Gelegenheit. Springe raus und stürme ins Büro, vorbei an meinem überraschten Chef. »Tasche vergessen!«

Er grinst. »Aha.«

Die Handtasche unter dem Arm, will ich zurück zum Auto, doch im Vorbeigehen fällt mir auf Andys Schreibtisch etwas auf. Eine Reihe rundlicher grauer Steine, ungefähr so groß wie Golfbälle oder Wildäpfel. Möglicherweise haben sie schon den ganzen Tag dort gelegen.

Halb sind sie von seinem Computer verdeckt.

Es sind alles Steine mit Loch. Solche Steine habe ich schon gesehen. Ich kenne die Besonderheit. Und die lässt mich erschauern.

»Ach«, sage ich, bemüht, nicht mit zittriger Stimme zu sprechen. »Wo hast du die denn her?«

Er blickt auf: Das blaue Computerlicht spiegelt sich in seinen Brillengläsern. »Die Steine?« Er nimmt einen auf und dreht ihn im Licht. »Die lagen heute Morgen draußen auf dem Fenstersims, so in einer Reihe. Ich hab sie mit reingenommen. Komisch, oder? Vielleicht hat ein Wanderer sie gesammelt und über Nacht hiergelassen.«

»Nein«, sage ich. »Das glaube ich nicht.«

Verblüfft schaut er mich an. »Wieso nicht?«

»Das sind nicht irgendwelche alten Steine.«

Ich beuge mich vor und greife mir einen von den größeren. Er ist erstaunlich schwer; vielleicht enthält er ein Erz. Das Loch ist durch Verwitterung entstanden, das ist entscheidend. Aber das weiß Andy natürlich nicht; er kennt die Bedeutung dieser Steine nicht, denn er kennt die Sagen und Mythen des Dartmoors nicht. Das ist mein Gebiet. Ich habe den Abschluss in Archäologie, ich habe die Bücher über das Brauchtum gelesen, ich schreibe die Texte für die Broschüren.

»Es sind Hexensteine.«

Sein Grinsen erlischt. »Was?«

»Hexensteine.« Plötzlich möchte ich den Stein nur noch wegwerfen. Diese ganzen Steine nehmen und irgendwo vergraben, in Cornwall, in Irland, in Amerika. Aber es gelingt mir, meine irrationale Angst zu verbergen. »Früher haben die Leute auf dem Moor solche Steine auf die Fenstersimse gelegt oder an einem Strick über die Tür gehängt. Auf manchen Bauernhöfen, weiter draußen auf dem Moor, gibt’s das immer noch. Manche finden das vielleicht spaßig, aber ich fürchte, viele Leute glauben tatsächlich noch daran.«

Stirnrunzelnd hört er mir zu. »Hexen? Alte Frauen?«

Ich drehe den Stein hin und her, was mich beruhigt. »Genau, Hexensteine. Es hieß, sie seien apotropäisch.« Ich warte die Frage gar nicht erst ab. »Apotropäisch bedeutet: dazu da, das Böse fernzuhalten, schwarze Magie zu verhindern. Das haben die Leute geglaubt. Deshalb haben sie die Steine ans Fenster gelegt oder über die Tür gehängt – damit keine Hexe ins Haus kommt.« Als ich den Stein zu den anderen zurücklege, kann ich mir nicht verkneifen, zu meinem Schreibtisch hinüberzuspähen. »Oder … das Böse nicht aus dem Haus rauszulassen. Und die hier hat jemand in der Nacht auf unseren Fenstersims gelegt? Das kann kein Zufall sein.«

Andy starrt auf die Steine. Draußen ist es so gut wie dunkel, aber durch die Regenfäden sehe ich Lyla hinten in meinem neuen Auto. Kerzengerade sitzt sie da und schaut zu mir herüber. Unverwandt.

Der Lych Way

Dienstagvormittag

Adam, tief in Gedanken, folgte dem Weg schon seit zehn Minuten, als ihm aufging, dass er auf dem Lych Way war, dem alten Leichenweg. Der Name stammte aus der Zeit, als die Leute aus den Dartmoor-Dörfern die Särge mit ihren Toten noch zum offiziellen Kirchhof hatten tragen müssen, genau auf die andere Seite des Moors, nach Lydford.

Im Windschatten einer düsteren Kieferngruppe blieb er stehen und stellte sich das bildlich vor – ein paar abgerissene Kleinbauern, wie sie die Holzkiste vom Bellever Tor über den Cowsic Brook hievten, hügelan und hügelab über die kahl rasierten Kuppen, vorbei am Lynch Tor, über die Steinbrücke Baggator Clapper und zu den Cataloo Steps.

Und wenn der Fluss bei Cataloo viel Wasser geführt hatte? Was hatten sie dann gemacht? Bauchtief mussten sie, den Sarg über die Köpfe gestemmt, durchs eisige Wasser gewatet sein, bevor sie auf der Corps Lane weitergehen konnten nach Willsworthy. Alles, um ihre Toten zur letzten Ruhestätte zu bringen.

Zwanzig Kilometer weit hatten sie die Leichen geschleppt. Zwanzig elende Kilometer.

Im Weitergehen spähte er zum Horizont, hielt nach Tieren Ausschau, suchte Trost in der Natur. Als er die nächste Anhöhe erreichte, sah er einen Turmfalken am weißen Winterhimmel schweben. Unwillkürlich blieb er stehen, um die Eleganz zu bewundern, das leichte Zittern der Federspitzen, den majestätischen Flug.

Windbespringer hatte sein Onkel sie genannt. Wenn Turmfalken in ihrem Rüttelflug an einer Stelle verharrten, sah es so aus, als wollten sie den Wind bespringen – ihn beherrschen –, dann folgte der Sturzflug, das plötzliche Herabstoßen auf eine Beute, und schon waren sie weg.

Schließlich ging er weiter, immer noch auf dem Lych Way, dem alten Leichenweg. Irgendwo hier musste das Kreuz sein, nicht weit von den Siedlungen aus der Eisenzeit entfernt.

Wir haben ein beschädigtes Steinkreuz gesehen. An der Straße nach Sittaford. Vandalismus, hatten die Wanderer im Büro mitgeteilt.

Aber es fiel ihm schwer, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Seine Stimmung war düsterer als die Kiefern. Er tat, was er konnte, aber an diesem Tag kam er auch auf dem Dartmoor nicht auf andere Gedanken. Die Menschenwelt zwängte ihn ein; er hatte keine Gewalt über das, was er für seine Frau empfand, diesen Groll, den er – aus Vernunft und um seiner Tochter willen – so verzweifelt zu verbergen suchte. Wie sollte er dieses Gefühl denn verbergen? Was sie getan und was sie gesagt und was sie ach so bequem vergessen hatte – wie sollte er damit fertigwerden und dabei noch so tun, als spiele es keine Rolle?

Er hatte nie etwas anderes gewollt als dieses Leben: seine Familie lieben und in seiner Arbeit aufgehen, sich um das Moor kümmern, die Hecken in Schuss halten, Touristen helfen, die Bussarde über Sourton Down beobachten – und normalerweise war er glücklich. Sie waren alle glücklich gewesen. Aber nun brach seine Familie auseinander.

Als er an einen Zaunübertritt kam, hielt Adam kurz inne, dann sprang er hinüber und atmete einmal tief durch, bevor er, das Karomuster aus Koniferenschonungen hinter sich lassend, weiterging. Er versuchte, nicht an seine Familie zu denken, weder der Verzweiflung nachzugeben noch der wachsenden Abneigung, die auch noch sein Gewissen belastete. Er liebte und begehrte seine Frau, und trotzdem empfand er ihr gegenüber einen brennenden Zorn.

Lyla. Was machte das alles mit Lyla?

Er schloss kurz die Augen, um sich zu beruhigen, und dann konzentrierte er sich wieder auf die Landschaft.

Zu seiner Linken erstreckte sich die grelle Grasnarbe auf einem Sumpf, Sprenkel nassen, giftigen Grüns, das im Licht der plötzlich durchbrechenden Wintersonne blitzte. Eine Erinnerung überkam ihn: Er war acht gewesen oder neun und hatte neben seinem Onkel Eddie gekauert, um eine Schnepfe zu beobachten, die ihr Hochzeitskleid zur Schau stellte. Blitzschnell war der Vogel steil in den Himmel gestiegen und hatte dann im Herunterstoßen, die Flügel kaum ausgebreitet, seinen Schwanz ausgestellt. Dabei war jenes seltsame Geräusch entstanden, dieses traurige Surren der ausgebreiteten Schwanzfedern beim Sturzflug. Wenn man es einmal gehört hatte, vergaß man es nie wieder.

Und wenn sie nach solchen Tagen, an denen er Vögel und Felsen und Bäche kennengelernt hatte, auf dem Heimweg waren, hatte sein Onkel ihm die alten Moorland-Wörter beigebracht: Dimmity bedeutete Zwielicht. Owl-light eine besonders düstere Abenddämmerung. Ein radjel war eine Anhäufung aufgetürmter Steine. Spuddle bedeutete herumalbern, ein tiddytope war ein Zaunkönig, ein gallitrop ein Feenring.

Appledrain hieß Wespe. Herrlich.

Moor-gallop: wenn Wind und Regen über das Hochmoor jagten. Drix: morsches Holz. Ammil: die dünne, silbrige Eisschicht, die Blätter, Zweige und Grashalme überzog, wenn auf trügerisches Dartmoor-Tauwetter strenger Dartmoor-Frost folgte, wie ein Eissturm, nur feiner. So genau mussten die Bauern sein; sie brauchten noch für die schönste und ungewöhnlichste Erscheinungsform von Frost, Tau und Eis ein eigenes Wort. Von dieser Genauigkeit hingen Leben ab: Man musste wissen, wann es Zeit war, das Vieh zusammenzutreiben, den Ponys Obdach zu gewähren, sich um die Ernte zu kümmern, die Lämmer, die noch gesäugt wurden, zu versorgen.

Der nächste, noch höhere Zaunübertritt. Er hielt die Luft an, bevor er hinüberkletterte, dann blieb er stehen und schaute zum Horizont.

Jeden Quadratmeter, jeden Hektar. Er hatte das alles so oft gesehen und liebte es immer noch. Im Herbst beim Steeperton Tor die Moorhühner, die sich an Heidekraut und Heidelbeeren satt fraßen. Die sumpfigen Lichtungen mit dem Bruchwald und den Sanddornbüschen, zu denen die gelben Schmetterlinge – Vorboten des späten Dartmoor-Frühlings – kamen, um ein Festmahl zu halten. Die Höhlen in den Cuckoo Rocks, in denen einst die Schmuggler ihren Brandy versteckt hatten. Und das weite, karge Land bei Langcombe, wo er im Sommer gern herumstrich; wo man sich vorstellen konnte, der einzige Mensch auf Erden zu sein; endlose Flächen aus sich sanft wiegendem Gras und Ried um einen herum, kilometerweit nichts, kein Mensch weit und breit, nichts zu tun, sengende Sonne und kein anderes Geräusch als das Sirren und Brummen der Insekten – das und die still dahingleitenden Wolken und der eigene Herzschlag.

Das waren vielleicht seine glücklichsten Augenblicke; die und die Zeit, die er mit Lyla draußen verbrachte. Wenn er seiner Kleinen etwas über Raben und Felsenkessel erzählte, über Libellen und violette Orchideen. Sie liebte das Moor genauso wie er. Ewig konnten sie an sonnigen Tagen draußen sein, den Abbot’s-Weg hinuntergehen bis nach Rundlestone oder bei der Ruine, die Königsofen genannt wurde, nach der alten Zinnschmelze suchen oder oben bei Dunstone und den Shilstone Rocks Blaubeeren naschen, bis Finger und Lippen lila und die Zähne rosa waren, und darüber lachen – und dann, wenn der Tag sich neigte, wohlig erschöpft heim nach Huckerby fahren. Dann hatte Kath bei einem Supermarkt haltgemacht, und sie saßen zusammen bei Tee und einem Teller mit Früchtekuchen und waren glücklich und zufrieden. Und Lyla legte auf dem Küchentisch Muster aus den hübschen Blütenblättern, die sie unterwegs gesammelt hatte. Schöne, komplexe Muster, die nur sie verstand. Oder Muster extra für Papa.

Was für glückliche Zeiten.

Jetzt war alles anders. Jetzt war Lyla verwirrt und ängstlich und traurig und sträubte sich oft, wenn er – ihr Vater! – sie in den Arm nehmen wollte, wie er es immer getan hatte. Neuerdings starrte sie ihn manchmal an, als ob er irgendetwas falsch gemacht hätte, und das alles wegen Kath, wegen dieser Familie, dieser Kinnersleys. Und dann wieder kam Lyla vor dem Schlafengehen zu ihm und drückte ihn so fest, so verzweifelt, als habe sie Angst, dass auch er über Nacht verschwinden könnte – wie ihre Mutter.

Das war nicht gut. Er versuchte, die gefährliche Gedankenspirale aus dem Kopf zu kriegen. Es war, als würden sie alle in ein Dartmoor-Sumpfloch hineingezogen, Dead Lake, Fox Tor, Honeypool: Je mehr sie kämpften, um sich zu befreien, desto tiefer versanken sie in Frust und Zorn. Das Beste war, sich zu beruhigen. Es nicht noch schlimmer zu machen. Nichts zu überstürzen.

Nun sah er das alte Kreuz. Einen Meter hoch, mit einer verwitterten, flechtenbewachsenen grün-grauen Granitscheibe obenauf. Anglo-keltisch vielleicht, um die tausend Jahre alt oder noch älter. Jemand hatte es gerammt und umgestoßen, irgendein Idiot in einem SUV, betrunken oder bekifft, der offroad gefahren war und sich einen Spaß daraus gemacht hatte. Die Steinscheibe hatte Risse und war an einer Seite zersplittert. So viele Jahrhunderte hatte sie überstanden, und jetzt war sie stark beschädigt, vielleicht irreparabel. Hier war etwas Kostbares zerstört worden.

Adam kniete sich neben den alten Stein und strich über den Granit, als handele es sich um die Mähne eines verletzten Ponys. Er spürte die kratzigen Flechten unter der Hand und empfand eine große Hilflosigkeit. Und sträubte sich gegen noch mehr vergebliche Emotionen. Er versuchte, praktisch zu denken.

Er rieb seine rauen Hände aneinander, um die Kälte abzuwehren, richtete sich auf und machte sich auf den langen Weg zurück zu seinem Land Rover. Noch unterwegs traf er eine Entscheidung. Wie schwierig es auch sein mochte, sie würden versuchen, es zu reparieren. Denn das war sein Job: diesen kostbaren Ort zu bewahren, von den antiken Funden über die Landschaft bis hin zu den schnatternden Wacholderdrosseln auf der Soussons-Farm. So viel wie möglich davon zu bewahren und der nächsten Generation zu übergeben. Lyla und Lylas Kindern.

Er würde die Archäologen in Exeter anrufen und bitten, einen Fachmann zu schicken. Ja. Es konnte gerettet werden.

Wenn es nur mit der Liebe auch so wäre, dachte er, während er den Leichenweg hinunterging. Wenn sie wieder aufgerichtet und restauriert werden könnte. Aber waren Loyalität und Verlässlichkeit einmal über den Haufen geworfen, war eine Familie erst mal angeschlagen, dann war’s das wohl. Und wurde die Liebe von Argwohn abgelöst oder gar von Verachtung – was wurde dann aus einem? Wo trieb einen das hin? In welchem finsteren Wald wachte man auf? Vielleicht führte der Weg, den man einschlug, einen immer tiefer hinein ins Dunkle?