Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Französisch

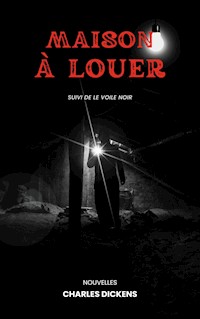

MAISON à LOUER

Miss Sarah est envoyée à Londres par son médecin, «pour se changer les idées». En face de chez elle, une maison est à louer.

Das E-Book Maison à louer wird angeboten von Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:

littérature anglaise, Classique, Charles Dickens, nouvelles, Horreur et surnaturel

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 228

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Charles Dickens

MAISON À LOUERsuivi deLE VOILE NOIR

1858

Traduit par B. -H. Révoil

Table des matières

MAISON À LOUER

I DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA RUE

II LE MARIAGE DE MANCHESTER

III UNE ENTRÉE DANS LE MONDE

IV TROIS SOIRÉES DANS LE MONDE

I

II

III

V RAPPORT DE MON DOMESTIQUE

VI ENFIN LA MAISON EST LOUÉE

LE VOILE NOIR

Mentions légales

MAISON À LOUER

IDE L’AUTRE CÔTÉ DE LA RUE

Depuis dix années, je résidais à Tunbridge-Well, sans en être sortie, quand mon médecin, homme d’un savoir reconnu et le plus habile joueur de whist à dix points avec lequel j’aie jamais fait une partie, – et cela bien avant que l’on eût inventé le whist à cinq points, le plus noble des jeux, – me dit un certain matin, tout en me tâtant le pouls sur ce sopha brodé par ma pauvre sœur Jeanne, avant l’époque où sa taille se dévia : cruelle maladie qui la força à garder le lit pendant quinze mois pour être redressée :

— Ce qu’il vous faut, madame, je vais vous l’apprendre ; c’est un rien, une vétille.

— Bonté divine ! miséricorde céleste ! docteur Towers, répondis-je à mon Esculape, dont la dernière parole m’avait fait tressaillir, ne me dites pas de pareilles folies ; au nom du ciel, expliquez-vous.

— Rien n’est plus facile. Je veux dire, chère madame, qu’il « nous » faut changer d’air et de pays.

— Que le bon Dieu vous bénisse ! ajoutai-je. De qui s’agit-il ? de vous ou de moi lorsque vous dites « nous ? »

— Vertuchoux ! il s’agit de votre personne.

— Dans ce cas, je comprends ; mais pourquoi donc ne parlez-vous pas d’une façon intelligible, comme tout le monde, ainsi que doit le faire un sujet loyal de notre gracieuse reine Victoria, et un membre de la sainte église d’Angleterre ?

Towers se prit à rire, comme cela lui arrive toutes les fois qu’il me voit en proie à un de mes accès d’impatience – ce que j’appelle « tous mes états », et il poursuivit son discours comme il suit :

— Oui, madame, c’est du ton qu’il vous faut : du ton, vous dis-je.

Et il en appela de son ordonnance à Trottle, qui parut sur le seuil de la porte, tenant dans ses mains un seau de cuivre plein de charbon.

Revêtu d’un habit noir soigneusement épousseté comme le reste de son vêtement, on eût pris Trottle pour un charmant garçon s’apprêtant, par complaisance, à jeter du charbon dans la grille du foyer.

Trottle – que je me plais toujours à appeler mon bras droit – est un excellent domestique entré à mon service il y a bientôt trente-deux ans, à l’époque où j’habitais bien loin de mon pays natal. C’est bien la fleur des pois des serviteurs, mais il a le défaut d’être fort entêté.

— Oui, madame, ce qu’il vous faut, c’est du ton, fit-il en attisant le feu, sans se presser, suivant son ordinaire.

— Que le bon Dieu vous bénisse tous les deux ! m’écriai-je en éclatant de rire. Je m’aperçois que vous conspirez l’un et l’autre pour me convaincre, et que vous allez faire de moi ce que bon vous semblera. Sans doute, il entre dans vos projets de me conduire à Londres pour me faire changer d’air.

Déjà, depuis plusieurs semaines, Towers me parlait de Londres ; aussi cette phrase de lui ne m’avait pas étonné. De là à nous entendre, il n’y avait qu’un pas, et ce pas fut bientôt franchi. Il fut décidé que Trottle partirait le surlendemain pour la capitale du Royaume-Uni, afin d’y chercher un appartement confortable où ma vieille tête pût être à l’abri des tracasseries d’une grande ville.

Trottle revint à Tunbridge-Well, après une absence de deux jours. Il avait loué un logement pour six mois, avec une faculté de prolongation de bail à notre convenance, et c’était là vraiment tout ce qu’il nous fallait.

— Ainsi, le logis que vous avez choisi, Trottle, n’a aucun inconvénient ? lui demandai-je.

— Non, madame, aucun ; c’est bien tout ce qu’il vous faut. Je vous assure qu’intérieurement il n’y a point d’obstacle à ce qu’on y soit très-confortablement. Je ne pourrais pas dire la même chose pour ce qui concerne l’extérieur.

— Ah ! qu’entendez-vous par là ?

— C’est que vis-à-vis de votre appartement il y a « une maison à louer ».

— Eh bien ! est-ce donc là quelque chose de regrettable, une objection possible au confortable ? fis-je en réfléchissant malgré moi à ce que me disait Trottle.

— Je crois, madame, reprit-il, qu’il est de mon devoir de vous expliquer que la vue de cette maison est fort triste ; et cependant j’ai passé outre, car, comme vous m’aviez donné pleins pouvoirs d’agir, j’étais tellement enchanté du logement par lui-même, que j’ai signé avec le propriétaire.

Trottle avait conçu une si haute opinion du choix qu’il avait fait, que je ne voulus point le chagriner à cet endroit, car il avait certainement agi dans mes intérêts. Je lui dis donc, sans songer à le réprimander :

— Peut-être cette maison vide se louera-t-elle bientôt.

— Oh ! je n’en crois rien, madame, fit-il en secouant la tête d’un air assuré, cette habitation ne se louera pas : à vrai dire, elle ne trouve jamais de locataires, madame.

— Bonté du ciel ! et pourquoi cela ?

— Personne ne pourrait vous le dire, madame. Tout ce que je sais, c’est que la maison en question est toujours vide.

— Et depuis combien de temps cet état de choses dure-t-il ? Vous l’a-t-on dit ? répondez, Trottle.

— Oh ! depuis un temps infini : des années, pour mieux dire.

— Mais alors elle est en ruines ?

— Non pas, madame ; seulement le logis est un peu écorné par les intempéries des saisons.

Pour couper court à cette longue introduction, je dirai que, le lendemain, je fis atteler des chevaux de poste à ma chaise de voyage, – car jamais je ne m’aventure sur un chemin de fer, non pas que j’aie le moindre reproche à adresser aux voies ferrées, ma seule objection étant qu’on les a inventées à une époque où j’étais trop âgée pour adopter cette innovation, et que leur construction a réduit à néant certains droits de péages qui faisaient partie de mon revenu, – puis je m’en allai moi-même, malgré les murmures de Trottle, voir l’appartement qu’il m’avait retenu et juger de l’aspect extérieur de la « maison à louer ».

J’arrivai bientôt et je pus me former moi-même une opinion.

L’appartement était très-confortable, en parfait état. D’ailleurs cela devait être ainsi, car Trottle s’entend mieux que personne au monde à tout ce qui est confortable. Quant à la maison inhabitée, son aspect était déplaisant et j’étais certaine de ce que je viens de donner. Et pourtant à tout prendre, en supposant le bon et le mauvais côté de la chose, en mettant en regard le bien-être du logis qui m’était destiné avec la vue fâcheuse de la maison en question, cette objection ne pesa pas longtemps dans la balance.

Mon homme d’affaires, M. Squares de Crown-Office-Row, quartier du Temple, reçut l’ordre de légaliser le contrat de location, mais son clerc, chargé de grossoyer l’écrit en question, le bourra de tant de mots inintelligibles, de phrases contournées, que, lorsqu’on me lut ce grimoire, tout ce que j’y pus comprendre ce fut l’énonciation de mon nom, et encore avec grande difficulté. Puis je signai ; mon propriétaire ajouta son paraphe et tout fut dit.

Trois semaines après, j’avais émigré à Londres, moi, mes bagages et tout ce qui s’ensuit.

Pendant le premier mois, je m’arrangeai de manière à laisser Trottle à Tunbridge-Well, et j’avais pris ce parti, non-seulement parce que je laissais en partant bon nombre de choses à mettre en ordre pour mes enfants écoliers et mes pensionnaires, mais parce qu’il y avait à faire réparer un poêle d’un nouveau genre destiné à chasser l’humidité de ma maison pendant mon absence. Je l’avais fait installer dans le vestibule à cet effet, et j’éprouvais une très-grande frayeur de le voir éclater au premier jour. D’autre part, mon serviteur, quoique le modèle des valets de bonne maison, tout en étant vieux et âgé de soixante à soixante-dix ans, était ce que l’on peut appeler un… amateur du beau sexe, et je m’explique.

Toutes les fois que l’un de mes amis venait me voir et amenait avec lui une femme de chambre, Trottle se montrait fort disposé à montrer à cette Dulcinée de son rang les beautés de Tunbridge-Well dès le premier soir. À diverses reprises j’avais même aperçu, de l’autre côté de la porte d’entrée qui fait face au fauteuil dans lequel je m’assieds, l’ombre de son bras entourant, sur le perron, la taille de la femme de chambre, dans la forme d’une brosse à nettoyer les miettes sur une nappe.

J’avais donc résolu, avant de laisser à Trottle un libre champ à sa « philanthropie, » dans la grande cité de Londres, de voir par moi-même quelles étaient les jeunes filles résidant à l’intérieur ou à l’extérieur de mon appartement.

Par conséquent, dès que Trottle m’eut installée dans mes pénates et que je m’y trouvai confortablement, je ne gardai avec moi que ma servante, la bonne Peggy Flobbins, fille d’un dévouement sans pareil, qui, depuis que je la connaissais, n’avait jamais été en butte à la « philanthropie, » et ne devait probablement pas succomber à ce mal après vingt ans de services réguliers avec moi.

Je pris mon premier déjeuner dans mon nouveau domicile, un cinq novembre. On pouvait apercevoir, à travers les nuages d’un brouillard dense et pénétrant, les mannequins des Guys1 errant çà et là portés sur les épaules des jeunes gens de la ville, et l’on eût dit que ces mannequins ressemblaient à des monstres gigantesques se démenant dans une mer de « pale ale. » L’un de ces Guys était abandonné sur les marches de la « maison à louer. »

Je pris mes lunettes afin de m’assurer par moi-même, d’abord si les enfants à qui appartenait le mannequin paraîtraient satisfaits des rafraîchissements que Peggy était allé leur offrir de ma part, suivant la coutume, et ensuite dans le but de voir si ma servante ne s’approchait pas de cet objet ridicule, bourré, comme d’ordinaire, de fusées et de pétards qui eussent pu éclater d’un moment à l’autre. Voici donc comment il se fit que la première fois où mes yeux se portèrent sur la maison à louer et l’examinèrent à loisir depuis mon entrée dans mon nouveau domicile, je mis des lunettes sur mon nez. C’est, du reste, une « manière de voir » que je pratique fort peu, à peine une fois sur cinquante, car j’ai la vue très-claire pour mon âge, et je me sers le moins possible de lunettes, de crainte d’affaiblir mon rayon visuel.

Je savais déjà, d’après ma première inspection, que c’était une maison assez vaste, fort malpropre et très-dilapidée ; que les balcons et les rampes du porche étaient couverts de rouille et s’en allaient par morceaux ; j’ajouterai même, qu’il manquait déjà plusieurs barreaux et une grande partie des ornements. Je m’étais aperçu qu’un certain nombre de vitres avaient été brisées et que des taches de boue souillaient le vernis des autres, car les enfants ne s’étaient point fait faute de ce passe-temps malpropre et destructeur ; j’avais encore vu l’intérieur de la petite cour du bâtiment remplie de pierres jetées par tous les jeunes vagabonds du quartier par plaisir et sans songer à mal.

J’avais laissé mes yeux se promener sur l’échiquier tracé à la craie sur le pavé aligné devant la « maison à louer, » et sur les figures informes dessinées au crayon sur la porte de la rue. J’avais encore remarqué l’enveloppe extérieure des fenêtres de cette habitation, toutes closes à l’aide de panneaux intérieurs ou de stores en cannes ; comme aussi les écriteaux où l’on avait tracé les mots cabalistiques : « Maison à louer, » tous racoquillés sur eux-mêmes, de façon qu’on eût pu croire qu’ils souffraient de crampes occasionnées par l’atmosphère humide qui venait du dedans : il y en avait encore d’autres effacés et illisibles.

J’avais examiné tout cela d’un seul coup d’œil, lors de ma première visite à Londres, et j’avais même fait observer à Trottle que la partie de l’écriteau sur laquelle se trouvaient indiquées les conditions de location était fendue et rendait toute explication impossible ; je lui avais montré, qui plus est, la pierre du seuil séparée en deux morceaux.

Et malgré tout cela, je n’en étais pas moins assise fort tranquillement devant une table couverte de mets destinés à mon déjeuner, ce jour mémorable du 5 novembre, les lunettes sur le nez et regardant attentivement cette maison fantastique, comme si oncques je ne l’avais aperçue avant ce jour-là.

Tout d’un coup, à la fenêtre de droite du premier étage, là-bas dans un coin, à travers un trou pratiqué dans une persienne ou un volet, je me sentis regardée par un œil secret. Il se pouvait que la lueur de mon foyer eût passé sur son rayon visuel et l’eût fait briller ; mais ce qu’il y a de certain, c’est qu’il avait jeté une lueur et avait disparu.

L’œil secret s’était-il ou ne s’était-il pas fixé sur moi alors que j’étais là assise entre lui et la lumière produite par mon foyer ?

Vous pouvez, ami lecteur, croire tout ce que bon vous semblera, et cela sans me blesser le moins du monde ; mais ce qu’il y a de certain, c’est que je me sentis atteinte en pleine poitrine, comme si cet œil eût un pouvoir électrique dont le choc m’était destiné.

Cet incident produisit un tel effet sur mon imagination, qu’il me fut impossible de demeurer seule plus longtemps. Je sonnai pour appeler Flobbins, et j’imaginai une occupation quelconque de façon à la garder avec moi. Bientôt ma servante ôta le couvert et je demeurai assise à la même place, mes lunettes à leur poste, remuant la tête à droite et à gauche, essayant de reproduire d’une façon ou d’une autre un éclat de lumière, soit à l’aide de mon feu, soit par un reflet de la vitre, reflet qui ressemblât à un regard émané de l’œil.

Tous mes efforts demeurèrent sans succès. Certains effets d’optique, certaines lignes courbes, brisées, passaient devant ma vue ; je distinguais de temps à autre, par une fantaisie de mon imagination, une fenêtre se confondant avec une autre ; mais l’œil secret ne me regardait plus, et pourtant j’étais convaincue que j’avais aperçu ce regard insolite.

Quelque effort que je fisse pour éloigner de ma pensée l’impression produite par cet œil sur mon esprit, je ne pus en chasser le souvenir, à tel point que je restai pour ainsi dire tourmentée, sans pouvoir surmonter ce sentiment. Jusqu’alors je n’avais guère fait attention à la « maison à louer » sise vis-à-vis de ma fenêtre ; mais après avoir aperçu cet œil, il me fut impossible de ne pas rêver à ce voisinage. Je ne pensais qu’à cette maison, je la surveillais, j’en parlais à tout propos, je la voyais constamment, même en ne la regardant pas.

Je comprends à cette heure qu’il y avait dans tout cela la main de la Providence et vous allez, amis lecteurs, en juger vous-mêmes par le récit qui va suivre.

Mon propriétaire était un tonnelier qui avait épousé une cuisinière et s’était mis à tenir maison. Déjà depuis deux ans ils vivaient de la sorte et pourtant ils ne savaient rien de plus que moi au sujet de la « maison à louer » ; je ne pus même rien apprendre à ce sujet des gens du voisinage, mes fournisseurs. Trottle m’en avait dit autant et même plus qu’eux. La demeure inhabitée était dans cet état d’abandon, depuis six ans, au dire des uns, et depuis huit ou dix ans, au dire des autres. Ce qu’il y avait de certain, assuraient tous ceux que j’interrogeais, c’est qu’elle ne s’était pas louée et ne se louerait jamais.

Je ne tardai pas à me convaincre que j’allais me mettre dans « tous mes états » au sujet de cette maison et cela ne manqua pas en effet. J’éprouvai pendant un mois entier des spasmes nerveux qui allaient de mal en pis. Les ordonnances de mon docteur Towers, que j’avais apportées avec moi à Londres, ne me donnaient aucun soulagement. Que le soleil brillât par une belle journée d’hiver, que le brouillard obscurcît la lumière, que la pluie tombât noire comme la suie, je ne perdais pas de vue la « maison à louer. » J’avais comme tout le monde, entendu parler d’une maison hantée par les esprits, mais j’ai été à même d’éprouver ce que c’est qu’un esprit – le mien – hanté par une maison. Et, en effet, la maison sise vis-à-vis de la mienne avait pris possession de ma pensée et occupait tous mes instants.

Pendant tout le mois qui s’écoula, oncques je ne vis quelqu’un entrer ou sortir de la « maison à louer. » Je me mis en quête de savoir si quelque individu s’y glissait clandestinement à la faveur de la nuit, ou au crépuscule ; mais jamais je ne vis personne. Je n’éprouvai pas même de soulagement en faisant tirer hermétiquement mes rideaux quand le soir arrivait et en veillant moi-même à ce que l’on fermât toutes les portes à clef. L’œil secret brillait, alors au milieu de mon foyer.

Je suis une vieille femme, – tranchons le mot, sans me laisser effrayer par les conséquences que cet aveu peut avoir, – je suis une vieille fille et même plus vieille que cette qualification ne le signifie. Autrefois, j’ai aimé comme tout le monde, dans mon jeune temps, mais il y a bien longtemps, bien longtemps de cela. Celui à qui je rêvais périt à la mer, (que le bon Dieu ait eu pitié de lui !) à l’époque où j’avais vingt-cinq ans.

Aussi loin qu’il m’en souvient dans ma vie, j’ai aimé les enfants de toute mon âme, et cette affection était si grande, que je me suis crue coupable de quelque faute pour laquelle Dieu me punissait, ou plutôt veux-je dire, j’ai été détournée du droit chemin pour ne pas avoir été avec orgueil mère de plusieurs beaux enfants, qui, à cette heure de ma vie, m’eussent rendue grand’mère à leur tour.

À dire vrai, je me suis consolée, grâce à la sérénité et au contentement intérieur que Dieu m’a accordé dans sa miséricorde, et certes je dois le remercier, pour cela. Et cependant, même à mon âge, il me faut sécher les yeux quand je songe à ce courageux, ce beau, cet excellent Charles, et au bonheur que nous eussions éprouvé à vivre ensemble.

Charles était mon frère cadet et il partit pour les Grandes-Indes. Là, il se maria et il m’adressa certain jour sa femme qui venait faire ses couches en Europe. La charmante épouse de mon frère devait après cela retourner près de lui, en me laissant son enfant, pour que j’eusse soin de son éducation. Cette pauvre créature ne vint pas au monde en vie. Ce fut là un des tristes incidents de mon existence qui eût pu être heureuse et qui pourtant ne compta pas parmi celles des privilégiées.

À peine, à l’heure où le petit être se présenta à mes mains, eus-je le temps de murmurer aux oreilles de sa mère ces paroles terribles :

— Il n’est plus, ma chère amie.

À peine eut-elle répondu ces paroles : « Tu es poussière et tu retourneras en poussière ! Oh ! donnez-moi mon enfant dans mes bras et rappelez-vous de consoler Charley ! » qu’elle expira et se rendit aux pieds du Sauveur des hommes pour lui confier l’âme de son enfant.

J’allai rejoindre mon frère et lui appris qu’il n’avait plus que moi au monde ! Moi, hélas ! je vécus ainsi avec Charles, pendant plusieurs années, aux Grandes-Indes.

Quand Charles mourut, il avait cinquante ans révolus : ce fut dans mes bras qu’il s’éteignit. Son visage radieux, avait changé au un tel point qu’il était devenu, jaune et émacié comme celui d’un cadavre ; mais quand il eut expiré, lorsqu’il eut rendu son âme à Dieu, ses traits reprirent leur sérénité. À mesure que je priais, en pleurant, toute sa figure se transfigura, et lorsque je le contemplai dans son cercueil pour la dernière fois, je retrouvai en lui mon Charles d’autrefois, le jeune homme bien-aimé, sans souci, beau et élégant du temps passé.

J’allais, ami lecteur, vous raconter comment la solitude de la « maison à louer » avait certain soir ravivé toutes ces pensées dans mon souvenir, et rouvert en mon cœur une plaie fermée, quand Flobbins, ouvrant la porte, me dit, comme si elle eût voulu rire, et tout en se retournant par respect :

— M. Jabez-Jarber, madame.

Et, sans plus de préambule, M. Jarber entra en sautillant d’une façon ridicule, et en s’écriant :

— Sophonisbe !

Ici, je dois avouer que tel est mon nom, et ce nom me seyait et me convenait fort à l’époque où l’on me baptisa ; mais, à mon âge, il est quelque peu suranné, pour ne pas dire ampoulé ou absurde, quand il est prononcé par les lèvres de M. Jarber.

Il va sans dire que je répliquai d’une voix aigre-douce :

— Bien ! je me nomme Sophonisbe, je le sais, mais il est inutile que vous le chantiez sur les toits. Ah !

Comme pour se faire excuser, cet odieux personnage porta à sa bouche l’extrémité des cinq doigte de sa main droite, en répétant d’une façon aggravante mon petit nom, sur la troisième syllabe duquel il appuya comme par plaisir.

Sophonisbe !

Je n’ai pas de lampe chez moi, et cela parce que l’odeur de l’huile m’est désagréable et que de mon temps on avait inventé les bougies de cire. J’ose donc espérer que l’on comprendra comment il se fit qu’ayant la bougie placée dans un chandelier derrière mon coude, je ne vis pas ce que Jarber allait faire, et que je pus seulement le menacer de lui marcher sur les pieds s’il recommençait une pareille girie.

J’ajouterai, en passant, qu’il était à ma connaissance, en lui parlant de la sorte, que rien n’était plus sensible chez lui que ses doigts de pieds. Et réellement à l’âge de Jarber et au mien, c’est là un endroit fort tendre. Il me souvient encore d’un orchestre, dont les accents se sont depuis longtemps évanouis dans l’espace à Tunbridge-Well, et aux sons duquel devant nombreuse et choisie assemblée, j’avais risqué un menuet avec maître Jarber… Mais il y a dans le même pays une maison encore debout où j’ai porté le tablier des enfants. C’est là que je me suis arraché moi-même une dent à l’aide d’un fil solidement attaché au piton de la porte, et cela, grâce à une violente secousse. Mais, à l’heure qu’il est dans ma vie, devrais-je me servir d’une porte pour remplacer le dentiste, ou porter encore une bavette ?

Sans aller plus loin, je dirai que maître Jarber a toujours été plus ou moins absurde dans ses manières. Sa façon de se vêtir était élégante et il se parfumait comme un bouquet de verveine et de roses. Un grand nombre de jeunes filles eussent donné le bout de leur oreille pour être aimées de lui ; mais je dois ajouter que le fat se souciait d’elles comme d’une pipe de tabac, ce qui signifie que leurs avances restaient sans résultat, car il éprouvait pour moi une constante affection.

Non-seulement il s’était offert de m’épouser, avant que mon amour ne devint du chagrin, mais encore avait-il renouvelé sa demande après cette époque et à différents intervalles successifs et fréquemment répétés. Du reste, que ces propositions eussent été plus ou moins nombreuses, qu’importe ! Ce que je dirai, c’est que la dernière fois qu’il me fit la gracieuse offre de sa main, ce fut après m’avoir présenté sur la pointe d’une épingle une pastille digestive. Je me mis à rire de tout mon cœur, et cela se comprend, car tout autre eût fait de même en pareille occurrence.

— Allons ! allons, Jarber, lui dis-je, si vous ne réfléchissez pas qu’à nous deux, nous accomplirions en nous mariant quelque chose comme cent cinquante années, moi j’y songe. Je suis d’avis qu’il me faut digérer cette sottise, comme je vais digérer cette pastille, – et, tout en parlant ainsi, j’avalai le bonbon. – Voilà donc qui est convenu : nous ne parlerons plus de ceci.

À dater de ce moment, Jarber s’est assez bien comporté, mais ce vieux ci-devant jeune homme a toujours le même caractère et les mêmes habitudes. Compassé, étriqué dans ses vêtements, serré dans des gilets pointus, possesseur d’une petite paire de jambes et d’une petite voix aiguë, façonné et minutieux au suprême degré ; tel est son portrait.

D’aussi loin qu’il m’en souvient, Jarber s’était complu à faire des petites commissions pour ses connaissances et à colporter de petit bavardages. Au moment où mon vieux adorateur me qualifiait encore de ce nom d’amitié : Sophonisbe ! il demeurait dans un tout petit appartement meublé à l’ancienne mode et sis à quelques mètres de mon logis.

Depuis deux ou trois ans, je ne l’avais point vu, mais on m’avait appris que, suivant son usage, il se promenait souvent dans Saint-James-Street, afin de voir les gens de la cour se rendant au palais. Il se servait pour cela d’une lunette d’approche et montait sur les bornes ou sur les escaliers des maisons. De là ce pauvre énamouré d’un autre âge, les épaules couvertes d’un manteau court et les pieds préservés de l’humidité par des galoches, se glissait aux abords de Willi’s-Rooms pour assister à l’entrée du bal d’Almack. Il va sans dire que, pour jouir de ce spectacle, il attrapait des rhumes terribles et se faisait presque écraser par les cochers et les porte-flambeaux. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’il rentrait chez lui tout contusionné et que son hôtesse, une bonne femme, se voyait obligée à le soigner pendant un mois avant qu’il fût rétabli.

Jarber s’assit donc sur un siége, vis-à-vis de moi, après s’être débarrassé de son collet garni de fourrures ; il ne conserva dans les mains que son chapeau et une toute petite badine.

— Voyons ! assez de vos Sophonisbes, s’il vous plaît, Jarber, lui dis-je ; appelez-moi Sarah ! Comment vous portez-vous ? J’aime à croire que votre santé n’est pas altérée.

— Non, pas pour le moment. Merci de vos souhaits, et vous, comment vous trouvez-vous ? fit Jarber.

— Aussi bien que peut l’être une vieille femme de mon âge.

Jarber commençait déjà une phrase galante :

— Oh ! ne dites donc pas que vous êtes vieille, Sophon…

… lorsque mes yeux se portèrent vers le chandelier, et il ferma les lèvres comme s’il avait achevé ce qu’il voulait dire.

— Mais je suis invalide, continuai-je et vous aussi. Remercions Dieu que nos infirmités ne soient pas plus pénibles à supporter.

— Il me semble en effet que vous êtes préoccupée ; ajouta Jarber.

— Il vous semble vrai, car cela est.

— Et quelle est la cause de la préoccupation de ma Soph… de ma tendre amie ? demanda-t-il.

— Oh ! quelque chose d’assez difficile à comprendre, car… il s’agit de la « maison à louer » qui est là devant mes fenêtres, de l’autre côté de la rue.

Jarber se leva sur la pointe des pieds et s’avança de la sorte vers la fenêtre, dont il souleva le rideau ; puis, après avoir examiné à loisir le logis dont je lui avais parlé, il se tourna de mon côté d’un air interrogateur.

— Oui ! ajoutai-je, c’est là ce qui me préoccupe.

Jarber jeta encore les yeux vers la maison indiquée, puis il revint – toujours sur la pointe des pieds – reprendre sa place, en me demandant d’un air affectueux :

— Comment se fait-il que cette maison vous trotte ainsi dans la tête, S… arah ?

— Oh ! c’est un mystère, répondis-je. Il va sans dire que, pour moi, toute maison inconnue est plus ou moins mystérieuse : mais, eu égard à certain fait que… je me soucie peu de raconter, ajoutai-je – ne voulant pas parler de l’œil secret, car j’aurais eu honte de mentionner cette folle vision, – cette habitation m’a paru plus mystérieuse que toute autre, et mon imagination trotte à un tel point dans l’espace, que depuis deux jours passés je ne me sens pas vivre. J’ai grand’peur de ne pas être soulagée avant lundi prochain, lorsque Trottle sera de retour.

J’aurais dû raconter déjà qu’entre Trottle et Jarber il y avait un levain de jalousie qui ne cessait pas de fermenter, et que ni l’un ni l’autre n’avaient jamais sympathisé, ou échangé une parole de politesse.

— Trottle ! s’écria Jarber d’une façon pétulante en faisant tourbillonner la badine qu’il tenait entre ses doigts. Comment Trottle pourrait-il soulager les inquiétudes de ma S… arah ?