Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Mangold

- Sprache: Deutsch

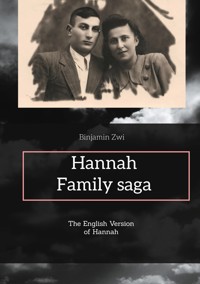

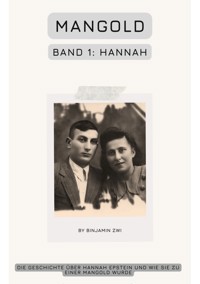

Inmitten der Schrecken des nationalsozialistischen Regimes kämpfen die Berliner Jüdin Hannah Epstein und ihre große Liebe Hans Mangold ums Überleben. Im geheimen Untergrund Berlins finden sie Zuflucht und Hoffnung, während die Welt um sie herum in Chaos versinkt. Als Hans totgeglaubter Vater in der Schweiz eine Vermögensverwaltung betreibt, eröffnet sich für das Paar eine neue Perspektive: Hans wird ins Geschäft geholt und bringt bald auch Hannah in die sichere Schweiz. Im August 1952 geben sich die beiden das Ja-Wort, und nur wenige Monate später erblickt ihr Sohn Samuel das Licht der Welt. Das auf dem Buchtitel abgebildete Foto fängt diesen besonderen Moment ein. Eine Zeit voller märchenhaften Reichtums und Glücks. Doch hinter dieser Fassade verbirgt sich keine einfache Geschichte. Erzählt aus Hannahs Perspektive, entfaltet sich hier ein bewegendes Lebensbild, das von den Herausforderungen des Überlebens, der Liebe und der Hoffnung geprägt ist. Auf Grundlage eines Entwurfs aus ihrem Nachlass hat ein Nachkomme diese authentische Erzählung niedergeschrieben. Hannahs Geschichte ist mehr als nur eine Chronik; es ist ein eindringliches Zeugnis menschlicher Resilienz und der unzertrennlichen Bindung zwischen Vergangenheit und Zukunft. Tauchen Sie ein in eine Geschichte, die sowohl berührt als auch inspiriert. Denn es ist kein Märchen, sondern das wahre Leben einer außergewöhnlichen Frau.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 392

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Inhalt

Vorwort

Neues Leben und der Umzug

Verlobung in Berlin

Zürich: neues Zuhause, unsere Firma

Die Hochzeit

Die Geburt / Zuwachs

Das Jugendhaus / die Jahre danach

Umzug nach Freiburg

Familie, Enkel: Elias, Aaron und Leah

Nachwort

Dieses Buch widme ich Hannah (* 1934, † 2017)

VORWORT

Mein Name ist Hannah. Ich bin Jüdin. Ich erwähne es hier gleich am Anfang, denn es hat mein Leben geprägt. Und in diesem Buch geht es um mich und um mein Leben – alles in allem ein glückliches Leben, auch wenn es erst nicht so aussah. Doch dann hat sich der Erfolg eingestellt, und wir gehören heute zur Oberschicht.

Für alle sichtbar wurde unser Glück, als mein Mann Hans und ich in Freiburg eine der schönsten Villen dort kauften. Damals trug sie den schönen Namen Villa Else, benannt nach Else Weil, die dort einst mit ihrem Mann lebte. Nun sitze ich hier in der Villa Mangold – die heute unseren Familiennamen trägt – an meinem Schreibtisch und schreibe in meinem eleganten Arbeitszimmer an diesem Buch und lasse mein Leben Revue passieren.

Heute ist es ein ganz normales Gefühl, sich als Jüdin frei draußen auf der Straße zu bewegen. Es sieht einem ja niemand an, und Juden werden längst nicht mehr in der Öffentlichkeit gedemütigt. Nur ich selbst weiß eben, wer ich bin und dass meine heutige Freiheit alles andere als selbstverständlich ist.

Natürlich gibt es den Antisemitismus schon lange. Er hat sich tief und fest in weite Teile der Gesellschaft hineingefressen und sich dort wie ein Bazillus eingenistet. Niemand sollte also denken, dass wir diese Form des Barbarismus endgültig überwunden haben. Manche Leute brauchen eben ihre Vorurteile, und einige wenige setzen sie sogar in die Tat um. Aber das ist heute selten geworden; gleich erhebt sich in solchen Fällen ein gesellschaftlicher Aufschrei.

Aber als ich ein Kind war, wurde man für seine Herkunft nicht nur belästigt, sondern ermordet. Es ist nicht einmal lange her. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Ich war um die 12. Es wird mir für immer in den Knochen stecken, so friedlich die Verhältnisse inzwischen auch sind.

Ich war ein hübsches Mädel, bereit für die erste große Liebe. Aber daraus wurde nichts. Mein Traum zerplatzte, als der Krieg begann. Meine Leute wurden gejagt, verschleppt und zum großen Teil ermordet, obwohl wir gar keine Kriegspartei waren. So viele Menschen, Buben und Mädel, aber auch Mütter und Väter wurden bestialisch ermordet - bis in die letzten Kriegstage hinein, als der Krieg längst verloren war.

Meine Familie und ich hatten Glück. Wir konnten mit wenigen anderen einem Todeszug entkommen, uns verstecken und diese schreckliche Zeit überleben.

Wir waren aus unserer Heimat verschleppt und von den Nazis wie Dreck behandelt worden. Manche wurden ermordet, weil sie sich weigerten, ihre Heimat zu verlassen. Wir wurden in so genannte Umsiedlungslager gebracht und dann wie schmutziges, stinkendes Vieh in Eisenbahnwaggons getrieben. Es waren so viele Menschen in einem Waggon, dass man sich nicht hinsetzen, geschweige denn seine Notdurft verrichten konnte. Man ließ es einfach laufen und versuchte zu überleben. Wer überlebte, kam in ein Internierungslager und überlebte auch das, wenn er Glück hatte.

Wir hatten Glück. Unser Zug wurde von Kampffliegern angegriffen und entgleiste. Wir fanden Unterschlupf in einem verlassenen Bauernhof, und eine kleine Gruppe von uns wagte den Rückweg nach Berlin. Dort gab es einen Unterschlupf. Viele von uns überlebten dort dank unseres Helden Eliam Katzenstein. Er war der Anführer im Versteck und nahm uns auf.

Karl, ein junger Wehrmachtssoldat, tötete sogar einen Kameraden, um Eliam Katzenstein und Adam, meinen Bruder, zu retten. Karl und Eliam waren vor dem Krieg die besten Freunde gewesen und hatten sich mit ihrem Blut ewige Freundschaft geschworen. Nun bewies Karl seine Treue, indem er unseren Feind tötete, auch wenn es nur ein einzelner Soldat war.

Als Eliam damals den Schuss aus Karls Pistole hörte, dachte er zuerst, Karl habe sich erschossen, so blieben er und Adam eine lange Zeit in diesem Glauben, denn sie flohen, so schnell ihre Beine sie trugen. Erst in den letzten Kriegstagen erfuhr Eliam, dass Karl noch lebte und rettete ihm das Leben.

Karl war desertiert, weil er keinen Sinn in einem sinnlosen Krieg sah und ihn auch nie gewollt hatte. Er wurde aufgegriffen und sollte an einem Laternenpfahl in der Wilhelmstraße nahe der Reichskanzlei aufgehängt werden. Doch er stolperte benommen und fast verhungert vor Eliams Geländewagen und konnte im Bombenhagel entkommen, weil die Soldaten, die ihn hängen sollten, fast noch Jugendliche waren und davonliefen. Sie ließen Karl unverrichteter Dinge zurück.

Ja, Eliam war unser Held. Aber das wollte er nicht hören. Nach dem Krieg ging er nach Holland, um seine Freundin Rachel zu suchen.

Auch in einer Zeit des Schreckens bleibt die Zeit nicht stehen. Trotz aller Bedrohungen muss das Leben weitergehen. Wer überleben und am Ende zu den Überlebenden gehören wollte, darf niemals aufgeben. Es gibt immer Verbündete und Gerechte. Man wird nicht allein gelassen, man findet Verbündete, Gerechte. Ich habe im Überlebenskampf meinen geliebten Mann Hans Mangold gefunden. Ihn habe ich später geheiratet.

Es gab auch gute Menschen, wie das Bauernpaar Adaja und Gustav, die uns sehr geholfen haben. Wir mussten ja etwas zu essen haben. Gustav und zwei andere Bauern aus der Nähe von Berlin gaben uns, was sie hatten. Sie sind uns sehr ans Herz gewachsen. Erst später erfuhr ich, dass Gustav auch Adaja vor den Nazis gerettet hatte. Sie war Jüdin, er evangelischer Christ. Ein befreundeter Pfarrer hat sie verheiratet und falsche Papiere besorgt. Seitdem hieß sie Marta, aber in ihrem Herzen blieb sie Adaja.

Ohne Adaja und Gustav hätten wir oft gehungert und ich hätte Hans nie getroffen. Die beiden haben ihn fast tot im Wald gefunden und gesund gepflegt. Wir haben ihn in unserer Zuflucht aufgenommen. - Es war Liebe auf den ersten Blick.

Die beiden haben auch unseren Eli aufgenommen. Seine Familie war von den Nazis ermordet worden. Eliam hatte ihn gerettet und ihm in der Zuflucht ein Zuhause gegeben. Eli war ganz vernarrt in Adaja, und als wir dort einmal etwas zu essen holten, beschloss er, bei ihnen zu bleiben. Eli wurde ihr Sohn. Das war das Beste für ihn, und sie halfen ihm auch, angesichts seines schweren Schicksals nicht zu verbittern. Eli wurde ein wunderbarer Mensch. Er lebt noch heute mit seiner Familie auf dem elterlichen Hof und ist Rinderzüchter. Die ländliche Gegend rund um Berlin bot sich damals und bietet sich auch heute noch sehr gut dafür an.

Nachdem wir den Krieg überlebt hatten und Eliam Katzenstein (G-tt hab ihn selig) sich mit dem russischen Befehlshaber Marschall Konstantinowitsch geeinigt hatte, waren wir endlich wieder frei! Eliams Verhandlungsgeschick war es zu verdanken, dass Marschall Konstantinowitsch uns ein altes Lager überließ, das vor dem Krieg als Jugendlager gedient hatte. Dort richteten wir uns ein und bauten unsere Gemeinschaft auf. Heute stehen dort nur noch Mauerreste. Die DDR wollte nicht an unsere Geschichte erinnern. Die jüdische Fahne mit unserem Davidstern weht dort schon lange nicht mehr.

Was war das für ein Gefühl, nach so langer Zeit unter der Erde plötzlich durch die zerbombten Straßen Berlins zu laufen? Nun, es war nur eine prekäre Freiheit, und wir verdankten sie nur den russischen Besatzern. Wenn es nach den Deutschen gegangen wäre ... Wir Juden wurden jetzt zwar nicht mehr ermordet, aber sie hassten uns trotzdem, vielleicht noch mehr als vorher, denn wir wussten jetzt, was sie mit uns gemacht hätten, wenn sie nicht im letzten Augenblick gestoppt worden wären.

Wir sahen es an ihren Blicken, als sie uns zerlumpte Gestalten erblickten, und sie ließen sich auch nicht zu einschlägigen Kommentaren hinreißen, wie: »Na, hat man euch vergessen? In Auschwitz brennen bestimmt noch die Öfen!« Später wollten sie alle nichts gewusst haben, aber damals waren sie gut informiert, und man konnte auch nicht sagen, sie hätten die Faust in der Tasche gemacht, weil sie keinen Widerstand hätten leisten können. Nein, das stimmt alles nicht, und sie denken auch heute nicht anders, sie trauen sich nur nicht mehr.

Oder die verbitterte alte Naziwitwe aus unserer Nachbarschaft, die auf uns einen Eimer eiskaltes Wasser aus dem Fenster schüttete. Das werde ich nie vergessen, ich spüre heute noch den Kälteschock, als ich das Wasser abbekam. Sie war es, die mich immer als Judengöre beschimpfte. Nur weil ich ein schwarzes Kleid trug, das nicht mehr so schön aussah.

Juden trugen und tragen immer noch schwarz. Schwarzer Anzug, weißes Hemd, Weste. Je nach Glaubensrichtung kommt noch die Kopfbedeckung dazu, entweder Kippa oder Schtreimel. Frauen trugen oder tragen heute noch schwarze Kleider mit langen Ärmeln und darüber eine schwarze Strickjacke. Die Kopfbedeckung ist je nach Glaubensrichtung eine Perücke (Scheitl) oder ein Kopftuch. (Umgangssprachlich wird bei uns Juden ein älterer Mantel oder ein älteres Kleid, das nicht mehr so ordentlich aussieht, auch manchmal als Judenrock bezeichnet).

Wir wollten wieder in die Levetzowstraße ziehen, wo wir vor dem Krieg gewohnt hatten, aber dort war nichts mehr wie vorher. Die Synagoge war fast zerstört. Sie wurde auch nicht mehr restauriert und in den 50er Jahren von den DDR-Behörden abgerissen. Und doch stand sie so lange da, für uns unzugänglich und entweiht - eine ständige stumme Mahnung an unser Schicksal!

Als Kind war ich mit meiner Familie immer dorthin gegangen. Wir hatten gebetet, unsere Freunde getroffen und mit Rabbi Lewkowitz über unsere Religion gesprochen. Es tat mir richtig weh, wie ‹meine› Synagoge so zerstört vor uns stand.

(1960 wurde eine Mauer mit einer Gedenktafel errichtet. Nach der Wende ging ich dorthin und war schockiert. Aus einem religiösen Ort war ein Spielplatz und Bolzplatz geworden. Lediglich auf dem halben Grundstück wurde 1988 eine Flammenwand aus Stahl aufgestellt, eine Rampe und ein Waggon mit Figurationen, die in Eisen geschnürte ‹Menschenpakete› abstrakt darstellen. Danke!)

Ansonsten waren der Osten und die DDR nie ein Thema in meinem Leben. Ich wollte nie dort leben, ich hasste dieses Regime und die Auffassungen von Ulbricht. Nur meine liebe Mutter Sarah war immer noch gerne in der Levetzowstraße, aber das Haus war bautechnisch nicht mehr zu retten – dachten wir damals.

Mein Vater suchte uns eine Wohnung im Bezirk Mitte, und so gingen wir schon bald alle in den Westen von Berlin. Er holte nur noch die letzten Habseligkeiten aus unserer alten Wohnung und auch das, was noch im Laden übriggeblieben war. Wie ich erst kurz vor seinem Tod erfuhr, holte er damals anscheinend weit mehr aus dem Keller, als wir wissen durften. Die Dokumente und Fotos, die er damals rettete, sind für einen Bestseller gut, doch bei mir wusste mein Vater das Geheimnis in guten Händen, als es mit ihm zu Ende ging.

Wer weiß, vielleicht kommt in unserer Familie noch ein Schriftsteller zur Welt, der dieses Thema aufgreift? Ich versprach meinem Vater, dass ich es nicht machen würde. Natürlich hielt ich mich bis heute daran! Nicht nur weil ich es ihm versprochen habe – ich würde es mir auch nicht zutrauen, oder möchte es mir nicht zumuten. Nur meine eigene Geschichte, die kann ich erzählen.

Junges Glück

1945 - 1951

HANNAH EPSTEIN (MITTE) MIT MUTTER SARAH (LINKS) UND BRUDER ARI VOR DER VERFOLGUNG, BERLIN CA. 1940

NEUES LEBEN UND DER UMZUG

Da von Hans' Familie niemand mehr lebte, wollte mein lieber Vater Yaron, dass Hans auch nach der Befreiung bei uns blieb. Nicht nur, dass wir im Untergrund so etwas wie eine Familie geworden waren: Mein Vater wusste schon, dass wir uns liebten, und ich hatte bald meine Bat-Mizwa, wurde religionsmündig und durfte einen Freund haben.

Als wir dann 1946 in unsere neue Wohnung in Mitte zogen, kam Hans mit mir und meinen Eltern, auch meine älteren Brüder Ari und Adam, Adam mit seiner Verlobten Rosa und ihrem Sohn Leon. Alle zusammen bekamen wir eine 4-Zimmer-Wohnung ohne Toilette, ohne Strom und fließend Wasser, aber wir lebten und hatten uns.

Mein Vater begann in diesem Wohnblock als Hausmeister, denn er hatte während des Krieges oft genug seine vielseitigen Talente unter Beweis gestellt. Damals hatten die Russen den Wohnblock eingenommen. Aber als die Sektoren unter den vier Besatzungsmächten aufgeteilt wurden, kamen wir in den britischen Sektor - zum Glück! Dieser Wohnblock war einer der wenigen in der Straße, die noch fast intakt waren. Vater genoss wegen seiner handwerklichen Fähigkeiten einen guten Ruf bei den Besatzern. Vor dem Krieg hatte er in der Levetzowstraße eine Tischlerei mit Laden betrieben. Eliam hatte den neuen Herren oft genug von der täuschend echt aussehenden Drehtür im alten Eisenbahntunnel erzählt, ohne die wir nicht so lange hätten überleben können.

Zuerst wollte Vater nicht, dass Hans bei mir im Zimmer wohnte, aber ich wusste ihn um den Finger zu wickeln. (Meine Enkelin Leah ist heute genauso wie ich damals, denke ich schmunzelnd, während ich diesen Satz schreibe).

Jedenfalls wohnte Hans dann bei mir und auch Adam und Rosa teilten sich ein Zimmer. Ari wollte mit Zuria, der wunderbaren Schäferhündin, zusammen wohnen. Mama und Papa hatten natürlich auch ein Zimmer. Dann gab es noch die Küche und ein Wohnzimmer, aber da war nichts drin. Was sind schon Sessel oder ein Sofa, wenn man auch auf Kisten sitzen kann. (Ja, heute kann man darüber lachen!)

Mein Vater nahm unser Schicksal gelassen und ermahnte uns zur Bescheidenheit. Er sagte immer: »Was sind schon materielle Werte, wenn man nur sich selbst hat und lebt!« Recht hatte er! Ja, er hatte oft Recht, auch wenn ich ihn damals nicht immer verstand.

Wir meldeten uns freiwillig zum Wiederaufbau. Wir Kinder durften leichtere Arbeiten verrichten, denn es gab noch keine Schule. Es sollte keiner sagen, wir Juden seien faul! Oft genug wurde uns noch vorgeworfen, wir seien an allem schuld. Das hatte schon Hitler so gesehen oder zumindest behauptet. Und sie glaubten es weiter.

Meine Mutter hat viel geweint, aber sie war eine starke Frau. Sie hätte gerne wieder als Lehrerin gearbeitet, aber das Land lag am Boden, und an Bildung dachte in den ersten Monaten niemand. Aber ich war froh, dass wir Juden ab September 1946 wieder zur Schule gehen durften. Die Besatzer hatten dafür gesorgt, dass unsere imperialistischen und militaristischen Ansichten in der Schule in demokratische Einstellungen umgewandelt wurden. Das war im Westen Berlins nicht anders als im Osten.

Für uns Juden war das gut so. Wir konnten nur gewinnen. Die Besatzer sahen uns nicht anders als die anderen Deutschen. Aber die arischen Kinder weigerten sich, neben einem Juden zu sitzen. Das sprach sich in der Klasse schnell herum, zumal wir aus Berlin kamen. Wenigstens hatte ich mehr Glück als Ari. Er musste ganz allein hinten sitzen. Ich durfte neben Hans sitzen.

Nach der Schule mussten wir jeden Tag zum Wiederaufbau, den Mörtel von den Ziegeln klopfen. Die Besatzer wollten die Ziegel wiederverwenden, und so entstanden viele neue Wohnhäuser für die Bevölkerung - hieß es. Oft mussten aber zuerst die beschädigten Gebäude renoviert werden. Dort zogen die Besatzer ein. Wir waren am Ende an der Reihe; und unter diesem Gesichtspunkt waren wir plötzlich doch ein deutsches Volk!

Wir trafen uns mit unseren Leidensgenossen aus dem Untergrund in provisorisch eingerichteten Synagogen. Viele Freundschaften waren in der langen gemeinsamen Zeit unter der Erde entstanden. Manche halten bis heute. Ich bin damals oft zu solchen Treffen gegangen. Das waren die einzigen Freunde, die ich hatte.

Es gab immer viel zu erzählen. Uns allen ging es von Tag zu Tag besser, so schlecht es uns auch ging. Auch Hans kam ab und zu mit, aber er war dort unten nie glücklich gewesen und wollte nicht an diese Zeit erinnert werden. Er sagte: »Das einzig Gute an meiner Rettung war, dass ich dich getroffen habe.« Das hat mich damals sehr berührt.

Meine Mutter und mein Vater haben mich immer gerne zu den Treffen begleitet, weil sie dort viele Freunde hatten. Vor allem zur Familie Bundschuh hatten sie ein sehr gutes Verhältnis. Jakob Bundschuh gelang es nach dem Krieg, sein Bankhaus im amerikanischen Sektor zurückzubekommen. Adam durfte als Dank dafür, dass er zusammen mit Eliam die Familie Bundschuh gerettet hatte, in seiner Bank arbeiten.

(In der amerikanischen Besatzungszone wurde das Rückerstattungsverfahren durch das Militärgesetz Nr. 59 vom 10. Oktober 1947 geregelt, das zwei Jahre später auch für die britische Besatzungszone und Berlin, nicht aber für die französische Besatzungszone in Kraft trat. Das Gesetz sah die Rückerstattung aller nachweisbar enteigneten Vermögenswerte, in erster Linie gewerblicher und unbeweglicher Art, vor und wies die einzelnen Fälle den örtlichen Wiedergutmachungsbehörden zu, vor denen sich die beiden Zonen zu verantworten hatten.

Bundschuh war einer der ersten, der seine Bank in Berlin wieder eröffnete, aber nur die jüdische Bevölkerung als Kunden zuließ. So kam meine Familie zu einem Bankkonto. Das war aufregend damals! (Heute hat das schon ein Kind. - Eingerichtet von Oma und Opa).

Wegen des Krieges und des Mangels an Rabbinern und Synagogen konnte ich erst mit 15 Jahren meine Bat-Mizwa feiern. Auf dieses Ereignis hatte ich aber schon seit meinem 13. Geburtstag gewartet. Meine Mutter erzählte mir genau, was ich zu tun hatte und was die anderen tun würden, aber die Realität sah später ganz anders aus. Rabbi Chaim, der selbst in der Zuflucht gewesen war, vollzog meine Bat-Mitzwa in der Synagoge in der Joachimsthaler Straße, und ich war überglücklich, dass gerade er es war.

Es war eines der schönsten Feste meines Lebens. Ich sehe heute noch meine Mutter vor mir, wie sie weinte, als ich auf dem Stuhl saß und hochgehoben wurde. Neben den vielen Geschenken bekam ich Dinge, die ich bis heute in meinem Schmuckkästchen habe. Herr Bundschuh schenkte mir eine Goldmünze, die im alten Jerusalem gegossen worden war. Wie er sie durch den Krieg gerettet hatte, war mir immer ein Rätsel, aber er hat es mir nie verraten.

Mutter und Vater schmolzen ihre Eheringe ein und ließen sich von einem Goldschmied einen Ring daraus machen. Darin stand » ך תיאר ושקא באוא מא,ד ימת«: »Für immer mit dir verbunden, Mama und Papa«. Bis dahin hatte ich immer geglaubt, Vater hätte seinen goldenen Ring diesem braunen Wehrmachtsbastard gegeben, der ihn nicht zu uns lassen wollte, als wir aus unserer Wohnung in der Levetzowstraße vertrieben wurden. Er hatte mir aber gesagt, der Ring, den dieser Soldat bekommen hatte, sei nichts wert gewesen. Heute würde man sagen, es war Modeschmuck oder Tinnef.

Das größte Geschenk war, dass alle unsere Freunde da waren. Sogar Eliam kam aus Holland. Er hat uns einen Laib Gouda mitgebracht. Heute ist das nichts, aber damals war das wie Gold. Die Freunde, die nicht viel hatten, schenkten mir Selbstgemachtes. Ich wollte nichts, ich wollte nur, dass alle da waren und dass alle glücklich waren. Ich war nie materiell, im Gegenteil: Ich habe lieber gegeben als genommen!

Adam brachte sogar Wein mit. Angeblich hatte er ein paar Flaschen aus dem Keller des alten Güterbahnhofs in Moabit retten können. Ich durfte noch keinen Alkohol trinken, nahm aber eine Flasche als Geschenk an. Sie steht noch heute in der Vitrine hier neben meinem Schreibtisch.

(Wie übrigens auch eine Zeichnung mit allen, die mit uns im Luftschutzkeller waren. Ein befreundeter Maler, der auch dabei war, hatte einmal die Idee, dieses Bild zu malen. All diese Dinge, an die ich jetzt denke, werde ich meinem Sohn Samuel nicht vererben. Er kann so etwas nicht schätzen. Aaron ist der Mangold, der das gleiche Blut hat wie ich. Er ist gutmütig, sensibel und pfeift auf religiöse Bräuche. Ich habe so viele Dinge, die er bekommen wird, wenn ich meinen letzten Weg gehe. Aber im Moment fühle ich mich gut und denke nicht an meine letzte Reise).

Nach meiner Bat-Mitzwa musste ich noch ein Jahr zur Schule gehen. Ich habe sie mit einem guten Zeugnis abgeschlossen, aber was hat mir das damals gebracht? Ich wollte eine Friseurlehre machen, aber kein Friseursalon nahm mich auf, weil ich Jüdin war, und es gab damals keine jüdischen Friseure in Berlin.

Ich war traurig, aber ich gab nicht auf und ging in die Hauswirtschaftsschule - ein neues Modell, um Mädchen an die Hauswirtschaft heranzuführen. Die Nazis hatten die erste Schule dieser Art am Wannsee gegründet. Die Besatzer fanden das gut und ließen diese Schulausbildung zu. Ich habe dort viel gelernt, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Hans hat immer gesagt, es ist gut, wenn eine Frau kochen und putzen kann. Die Männer waren damals richtige Witzfiguren!

Hans hatte damals gerade erfahren, dass es Anzeigetafeln gab. Dort konnte man seine Daten anbringen. Wenn jemand aus der Familie vorbeikam und den Aushang las, konnte man sich so wiederfinden. Hans machte das also auch in seiner alten Straße und wartete jeden Tag auf ein Zeichen von jemandem aus seiner Familie.

Soweit wir wussten, war seine ganze Familie tot. Doch eines Tages meldete sich ein junger Mann mit Schweizer Akzent. Er hieß Martin Hornmann und war Rechtsanwalt in Zürich.

Es klopfte an unserer Haustür, und ich bekomme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke.

Ich ging zur Tür und öffnete.

»Guten Tag, die Dame«, sagte er.

»Guten Tag. Was kann ich für Sie tun?«

»Mein Name ist Martin Hornmann, ich bin Rechtsanwalt und komme aus der Schweiz. Ich habe gehört, dass hier ein Hans Mangold wohnen soll.«

»Ja, das stimmt. Aber was wollen Sie von ihm? Er hat Angst vor Fremden.«

»Ach, das braucht er nicht. Ich bin hier, um ihm etwas Erfreuliches zu sagen.«

»Kommen Sie herein, ich hole ihn.«

»Danke, liebes Fräulein«, sagte er höflich, kam herein und ich bot ihm einen Stuhl in der Küche an.

Dann ging ich zu Hans und sagte: »Du, Hans, da ist ein Mann, er sagt, er heißt Hornmann und kommt aus der Schweiz!«

»Was will er?«

»Er sagt, er hat gehört, dass du hier wohnst, und er hat dir etwas Gutes zu sagen.«

»Gut, ich komme.«

Hans ging mit mir zu Herrn Hornmann, der noch geduldig in unserer Küche saß.

»Herr Mangold, ich habe Sie schon lange gesucht!«

»Guten Tag, was kann ich für Sie tun?«

»Kennen Sie einen Samuel Mangold?«

»Ja! Das war mein Vater, er wurde 1944 ermordet. Aber warum fragen Sie?«

»Ihr Vater hatte dieses Massaker damals überlebt! Er konnte in die Schweiz fliehen.«

»Das kann ich nicht glauben, er lag tot neben mir!«

»Er war angeschossen, aber er hat überlebt. Mein Onkel hat ihn damals gerettet und nach Zürich geschmuggelt. Das soll ich Ihnen geben!«

Hornmann gab Hans einen Ausweis, es war sein eigener. Sein Vater hatte damals sicherheitshalber alle Papiere an sich genommen.

Plötzlich fing Hans an zu weinen, er konnte sich kaum beruhigen.

»Lebt mein Vater noch?«, fragte er mit tränenerstickter Stimme.

»Ja, aber er will keinen Fuß auf deutschen Boden setzen! Deshalb schickt er mich. Ich habe in Ihrer alten Straße gelesen, dass Sie hier leben.«

»Hannah, mein Vater lebt!«

»Ja, unglaublich, fast 7 Jahre sind vergangen!«

»Lebt sonst noch jemand aus meiner Familie?«

»Leider nein!«, sagt Herr Hornmann traurig.

»Meine Mutter, meine Brüder - alle tot?«

»Ja, aber ihr Tod bleibt nicht ungesühnt! Ich werde in Nürnberg gegen das Nazi-Regime klagen. Hunderte von uns Juden haben das schon getan!«

Plötzlich blitzte Zorn in Hornmann auf. Man spürte den kämpferischen Anwalt in ihm. Nun, in der Schweiz mochte ein Jude als Anwalt auftrumpfen können, aber ausgerechnet in Nürnberg? Waren die Juden eine siegreiche Macht? – Nein!

Auf dieses Glatteis wollte sich Hans nicht begeben. Er blieb lieber bei naheliegenden Familienangelegenheiten: »Wann kann ich meinen Vater sehen?«

»Wann Sie wollen! Ich kann Sie sofort mitnehmen!«

Das war zu viel! Hans hatte noch nicht einmal verkraftet, dass sein Vater noch lebte. Jetzt sollte er ihn sogar besuchen! Dabei hatte er hier längst ein neues Leben an meiner Seite gefunden. Er sank auf den Küchenstuhl und saß noch eine Weile in sich zusammengesunken da.

Er dachte nach, war hin und her gerissen. Aber er konnte es kaum erwarten, seinen Vater wiederzusehen. Also raffte er sich auf und sagte mit dumpfer Stimme: »Hannah, ich gehe zu meinem Vater, aber ich hole dich nach!«

Ich wollte kein Aufsehen erregen. Ich verstand Hans. In unserer Zeit war eben nichts von Dauer. Also bestärkte ich ihn in seinem Entschluss: »Geh erst mal zu ihm, und irgendwann sehen wir uns wieder.«

Damals glaubte ich nicht daran, dass wir uns je wiedersehen würden. Er gehörte zu den Seinen, und dorthin ging er. Es war ein schwerer Abschied, aber er musste sein. Hans musste seine Geister begraben und sein Leben ordnen.

Der Tag, an dem er und Herr Hornmann gingen, war für mich der schwerste Tag seit Kriegsende. Ich weinte nur und meine Familie versuchte mich zu trösten. Adam wollte mich in einen Liebesfilm mitnehmen, aber ich konnte nicht.

Fast drei lange Jahre musste ich ohne Hans auskommen. Er vergaß mich nicht, ich bekam Briefe von ihm - ein großer Trost - und am Ende hielt er sein Wort.

Die Briefe habe ich noch. Sie sind zu einem Bündel gebunden und liegen in meiner Vitrine neben dem Schreibtisch. Ich habe gerade einen herausgenommen und zitiere ihn hier:

„Liebste Hannah,

jeden Tag hier in Basel fühle ich die Leere ohne dich an meiner Seite. Mein Herz schmerzt vor Sehnsucht nach dir, und die Zeit scheint stillzustehen, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Es ist kaum zu fassen, wie lange es schon her ist!

Mein Vater ist wohlauf, doch in den stillen Nächten höre ich ihn oft nach meiner Mutter und meinen Brüdern rufen. Dann wird es plötzlich still, und ich spüre die Traurigkeit, die uns alle verbindet. Morgen steht ein wichtiger Termin bei Martin Hornmann an – es geht um Vaters Firma und mein Erbe. Doch während ich mich mit diesen Angelegenheiten beschäftige, bleibt mein Herz bei dir.

Ich kann es kaum erwarten, wieder bei dir zu sein! Wenn der Moment kommt, werde ich den Mut aufbringen, dich zu fragen: Willst du meine Frau werden? Die Vorstellung erfüllt mich mit Freude und Aufregung. Du bist mein Licht und mein Halt in dieser Welt; für dich und meinen Vater würde ich alles tun.

Hannah, du bist so wunderschön und strahlend – es ist unmöglich, nicht ständig an dich zu denken. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass auch du meine Liebe erwiderst.

Jetzt muss ich zu meinem Termin, aber wisse: In meinen Gedanken bist du immer bei mir. Ich liebe dich mehr als Worte es je ausdrücken könnten.

In inniger Liebe, dein Hans“

Noch heute schmelze ich dahin, wenn ich lese, was er mir damals geschrieben hat.

An meinem 17. Geburtstag im September 1949 klingelte es an unserer Haustür. (Wir hatten seit fast einem Jahr Strom.) Ich rannte zur Tür und erschrak, als ich öffnete. Ein gut gekleideter junger Mann in schwarzem Anzug, weißem Hemd und gestreifter Weste stand vor mir und sagte: »Shalom, meine Liebe, ich bin wieder da!«

Ich sprang ihm in die Arme und gab ihm ein Küsschen, ja, ein Küsschen wie schon lange nicht mehr. »Hans, da bist du ja! Wie siehst du denn aus!«

»Ich habe dir in jedem Brief versprochen, dass ich wiederkomme. Mein Vater möchte dich gerne kennenlernen. Kannst du mit mir nach Basel kommen?«

»Mit dir würde ich überall hingehen, aber wir müssen erst mit Vater und Mutter sprechen.«

Hans runzelte die Stirn. Ich wusste, dass er Vater respektierte. Aber dann fragte er mich: »Sind deine Eltern denn auch da?«

»Ja, ich habe Geburtstag und es gibt Kuchen!«

»Das wusste ich. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Schatz. Das ist für dich!«

Er gab mir eine elegante Schachtel und eine kleine Schatulle. Natürlich öffnete ich sofort die kleine Schatulle und schrie auf, als ich sah, was sich in dieser kleinen, feinen Schatulle befand. Es war ein goldener Ring mit einem Brillanten. Aber ich dachte mir nicht viel dabei. Es war ein Ring für meinen Geburtstag - dachte ich.

Ich zog Hans an der Hand in die Küche: »Komm, Hans, meine Eltern werden sich freuen!« Und so war es dann auch.

Hans wirkte nervös. Dann begann er mit leicht stockender Stimme zu sprechen: »Bevor ich nicht mehr zu Wort komme, mache ich es kurz.« Hans kniete vor mir nieder und sagte: »Hannah Epstein, willst du meine Frau werden?«

Ich schrie, ohne zu zögern: »Ja, ja, ich will!«

Alle wünschten uns Glück. Erst dann ging Hans zu meinem Vater, um seinen Segen für die Hochzeit zu bekommen. Vater gab ihn uns gerne.

»Ich muss euch noch etwas sagen«, sagte ich zu meiner Familie. »Ich werde mit Hans für eine Weile in die Schweiz gehen. Hans’ Vater möchte mich kennen lernen, ich hoffe, ihr habt nichts dagegen!«

Zuerst hatten meine Eltern Bedenken. Ich war noch nicht volljährig und wollte ins Ausland. Aber ich konnte sie umstimmen und dann gab es Kuchen und ‹Kaffee Kotz›. Das war Kaffee, der mit Chicorée gestreckt wurde und nach eingeschlafenen Füßen schmeckte.

»Wann fahrt ihr denn und warum müsst ihr unbedingt in die Schweiz?«

Hans antwortete. »Schon morgen, Yaron. Wir müssen in die Schweiz, weil mein Vater dort lebt und ich in seiner Firma arbeite. Versteh doch, Hannah wird es dort viel besser haben. Vor allem kann ich meinen Vater nicht allein lassen, er hat niemanden. Ihr aber habt euch und eure Familie.«

Vater runzelte die Stirn. Man sah ihm an, dass es ihm wehtat, aber er ließ mich gehen. Bei Hans war ich in guten Händen, schließlich liebten wir uns und waren verlobt. So war es für lange Zeit der letzte Nachmittag mit meiner geliebten Familie. (Ich würde länger in der Schweiz bleiben, als ich dachte).

In meiner letzten Nacht in Berlin schlief ich sehr unruhig, ich war sehr aufgeregt und hatte Magenschmerzen. Am Morgen haben Hans und ich ausgeschlafen. Wir hatten eine sehr lange Zugfahrt vor uns, über 14 Stunden von Berlin nach München, wo wir den Zug nach Basel nehmen würden.

Wir mussten um zehn vor sechs am frühen Abend am Bahnhof sein. Hans hatte noch einen Termin bei Herrn Bundschuh. Sein Vater wollte mit seiner Bank eine Kooperation eingehen. Ich wäre gerne mitgegangen, aber er sagte mit fester Stimme: »Liebling, bleib bei deiner Familie und genieße den Tag. Ich führe nur langweilige Gespräche in einem staubigen alten Büro.«

Ich sagte damals nicht viel, ich war ja noch ein junges Mädchen. Ich genoss den letzten Tag mit meinem Vater und meiner Mutter. Später kamen Ari, Adam und Rosa mit meinem Neffen Leon. - Ein hübscher Junge.

Um vier Uhr kam Hans von seiner Verabredung zurück und musste erst noch etwas trinken. Ich habe ihm noch etwas Kuchen gegeben und Kaffee angeboten. Am Nachmittag hatte ich auch die Schachtel geöffnet, die ich von Hans zu meinem Geburtstag bekommen hatte. Es war ein wunderschönes Kleid: schwarz, langärmelig und sehr edel (eben kein Judenrock). Dieses Kleid würde ich auf unserer Reise tragen und neben Hans glänzen.

Vater und Mutter brachten uns später dann zum Bahnhof Friedrichstraße. Wir konnten laufen, es war nicht weit. Von dort fuhr der Fernzug FD 150. Auf dem Bahnsteig hieß es Abschied nehmen. Ob es für immer war, fragte ich mich insgeheim.

Vater sah mich an und schüttelte den Kopf. Wollte er mich immer noch zurückhalten? Nein, er fragte Hans: »Wie lange braucht der Zug nach München?«

Hans holte einen Fahrplan hervor und schaute nach. »Von Berlin nach München brauchen wir fast fünfzehn Stunden. In Probstzella werden wir sicher wieder einen längeren Grenzaufenthalt haben.«

Vater schaute uns besorgt an und fuhr fort: »Kommen Juden ohne Probleme über diese Grenze?« Ich sah die Angst in den Augen meines Vaters.

»Mach dir keine Sorgen, Yaron. Ich habe einen Passierschein und ein Visum für Hannah. Die Schweizer Regierung hat sie für sie ausgestellt. Mein Vater hat sehr gute Kontakte dorthin.«

Mutter sah mich an und weinte. Dann sagte sie leise: »Mein Kind, pass auf dich auf. Und du, Hans, pass auf meine Tochter auf. Möge Adonai euch auf eurem Weg begleiten.«

»Mutter, mach dir keine Sorgen, Hans passt auf mich auf.«

»Ich passe auf eure Tochter auf und wir melden uns per Telegramm.«

Meine Mutter war da schon realistischer. Sie wusste, dass das kein lustiger Ausflug war, sondern eine Entscheidung fürs Leben.

Vater umarmte mich nur, ich sah die Tränen in seinen Augen. Wir stiegen ein und suchten unsere Plätze. Hans packte die Koffer ins Gepäcknetz und ich öffnete das Fenster, um Vater und Mutter noch einmal zuzuwinken.

»Macht's gut, ich hab euch lieb!«, rief ich ihnen noch zu, und schon setzte sich der Zug in Bewegung. Mama und Papa winkten mir nach, und ich schaute ihnen nach, bis ich sie nicht mehr sah.

»Ach Hans, bin ich aufgeregt, wie ist es in Basel? Sind die Leute da wirklich anders als wir Juden?«

Er hatte es in seinen Briefen oft genug angedeutet, aber ich konnte es nicht glauben. Vielleicht wollte er mich nur beruhigen oder die Zensur täuschen.

»Basel ist eine wunderbare Stadt, und ja, man hat dort nichts gegen uns Juden. Lass dich überraschen, meine Liebe!«

»Das werde ich, mein Lieber!«

Die erste Fahrt ging von Berlin nach München. Eigentlich war es eine angenehme Fahrt. Die Abendsonne schien und ich hielt mein Gesicht in die Sonne. Ich fühlte die Wärme, hauchte die Scheibe an und malte Figuren in den Atem. So entstanden vor meinen Augen die schönsten Geschichten. (Ich war schon immer sehr phantasievoll).

Unsere erste Station war Leipzig. Die Uhr zeigte Viertel nach neun.

»Schau, Hans, wie schön der Bahnhof ist. Und die riesige Halle, so viel Stahl.«

Hans war nachdenklich. Machte er sich Sorgen wegen der Zonengrenze? Trotzdem antwortete er. »Ja, mein Schatz, das sieht riesig aus.«

Zwanzig Minuten später setzte sich unser Zug wieder in Bewegung. Der nächste Halt war Saalfeld. Der Bahnhof war immer noch schwer beschädigt. Aber die Züge konnten fahren. Merkwürdig war nur, dass niemand ein- oder ausstieg.

Hans sagte mir, dass unser nächster Halt Probstzella sei. Das war der Grenzübergang. Dort sollten wir alle aussteigen und zur Zonengrenze laufen. Ich hatte Angst. Hans sah das und hielt meine Hand.

Der Zug fuhr wieder los. Ich zitterte am ganzen Körper. Als wir um Viertel nach eins ankamen, konnte man schon die Schäferhunde hören. Das Gebell erinnerte mich an unsere Deportation. Tränen schossen mir in die Augen. Hans bemerkte es und nahm mich in den Arm.

»Was hast du, mein Schatz?« Hans hat mich immer und überall beschützt. (Dies wusste ich immer!)

»Ich habe Angst, und das Bellen der Hunde erinnert mich an Berlin, an die Deportation.« (Seitdem habe ich ein gestörtes Verhältnis zu Moabit. Noch Jahre später, als ich mit Hans dort die Gedenkstätte Güterbahnhof Moabit besuchte und am Gleis 69 stand, kamen mir die Tränen. Ich kann das bis heute nicht verarbeiten. Nein, ich kann es einfach nicht).

Hans nahm sein weißes Taschentuch und wischte mir die Tränen weg. »Hab keine Angst, wir haben alle Bewilligungen und ich bin Schweizer«.

Der Zug hielt an!

Wir mussten mit dem Gepäck aussteigen. Auf dem Perron standen junge russische Soldaten, nicht besonders bewaffnet, aber mit einem Hund. Vor dem Hund hatte ich Angst, denn wir mussten an ihm vorbei, um zum Kontrollpunkt zu gelangen. Der junge Soldat in der Uniform der Sowjetarmee sah uns nur an. Zum Glück wusste Hans, wo es lang ging, er war diesen Weg schon zweimal gegangen.

Am Checkpoint angekommen, mussten wir uns in eine Schlange einreihen und warten. Zum Glück ging es um diese Zeit schnell. Etwas weiter vorne sah ich, wie ein junges Paar abgeführt wurde. Das Mädchen weinte und ich versuchte ruhig zu bleiben.

Das gelang mir auch, bis wir an der Reihe waren. Vor uns standen drei Soldaten der sowjetischen Armee und zwei deutsche Polizisten. Die beiden Polizisten kontrollierten unsere Pässe und unser Gepäck.

Zum Glück hatten wir nur zwei Koffer. Trotzdem fragte uns der Polizist: »Haben Sie Ostgeld dabei?«

Hans antwortete ruhig: »Nein, nur Schweizer Franken. Nicht mehr als 300 Franken.«

Der Polizist schien sich zu langweilen, er schaute in die Pässe, sah die nötigen Stempel von der Hinreise und auch, dass ich natürlich keinen hatte. Hans erklärte ihm das anhand der Dokumente, die er von der Schweizer Regierung hatte. Diese schaute sich der Polizist genauer an und ich musste an das junge Paar von vorhin denken. Als der Polizist dann einen russischen Offizier zu sich rief, rutschte mir das Herz in die Hose.

Zum Glück sprach der russische Offizier Deutsch, etwas gebrochen, aber gut genug. Er sah sich das Dokument an, las es, sah es wieder an, sah mich an und fragte nach meinem Namen. Ich sagte: »Ich heiße Hannah Epstein« und verstummte sofort.

Er nahm meinen Pass von dem Polizisten, sah ihn sich noch einmal an und sagte dann: »Gut, gehen Sie!« Der Polizist ließ uns durch. Ich war erleichtert und froh, dass Hans dieses Dokument der Schweizer Regierung hatte!

(Jahre später erfuhr ich von meinem Schwiegervater Samuel, dass es sich um einen Brief des damaligen Bundespräsidenten Ernst Nobs handelte. Er war auch Vorsteher des Finanzdepartements und ein guter Freund von Samuel. Wie viel Geld er ihm damals für diesen Gefallen gab, blieb allerdings geheim. Ich erinnere mich, dass ich ihn Jahre später bei einem Abendessen traf).

»So, meine Liebe, jetzt müssen wir ein paar Meter laufen. Dann kommt der amerikanische Grenzposten, und wenn wir da durch sind, haben wir es geschafft«.

Ich verdrehte die Augen und war müde. Aber ich musste durchhalten, ich war es gewohnt. Nach 200 Metern und einer Kurve sahen wir die Grenzkontrollstelle der Amerikaner. Wieder hieß es anstellen und warten. Diesmal ging es schnell. Schon nach einer Viertelstunde waren wir an der Reihe. Wieder standen drei Soldaten vor uns, diesmal Amerikaner. Die Kontrolle wurde von deutschen Polizisten durchgeführt.

Der Polizist schaute in unser Gepäck, in unsere Pässe und natürlich in das Dokument. (Ich erschrak, aber der Polizist lächelte mich an.) Dann wollte er wissen, ob wir Ostmark dabei hätten. Wir verneinten schnell und er ließ uns weitergehen. Irgendwie mochte ich ihn, er sah nett aus und lächelte. Obwohl ich annehmen musste, dass sein Vater einer unserer Mörder war.

Zum Glück war der Omnibus schon da. Er würde uns durch das Loquitztal nach Ludwigsstadt bringen. Der Fahrer nahm unser Gepäck an sich. Wir konnten einsteigen, der Fahrpreis war im Zugticket enthalten. (Welch ein Luxus!)

Als die letzten Fahrgäste eingestiegen waren, konnte es losgehen. Unser Weg führte durch das Loquitztal - seit der Öffnung der Mauer ein sehr schöner Ort. Ein paar Jahre vor Hans’ Tod haben wir uns den Spaß erlaubt, diesen beschwerlichen Weg noch einmal zu fahren.

Wegen des steilen Anstiegs kam der Bus 20 Minuten zu spät am Bahnhof an, aber wir hatten noch Zeit. Unser Zug fuhr erst um drei nach zwei. Wir hatten Hunger, uns war kalt und wir waren müde.

»Liebling, ich gehe mal schauen, ob ich etwas zu essen bekomme. Im Bahngebäude muss es doch einen Kiosk oder so etwas geben.«

Es war vergeblich, Hans kam nach fünf Minuten zurück. Er sah grimmig aus, und mir wurde kalt.

»Da ist nichts«, sagte er mürrisch. »Komm, lass uns einsteigen und etwas ausruhen.«

Im Zug suchten wir unser Abteil. Als Hans in der dritten Klasse eine dicke Frau in eine Fleischwurst beißen sah, wurde seine Laune nicht besser. Wir rannten durch den Waggon und erreichten unser Abteil. Hans stopfte seine Koffer ins Gepäcknetz und warf sich in seinen Sitz. Ich setzte mich ihm gegenüber und sah ihn an.

Das tat ich, bis er mich anlächelte und mir einen Kuss gab: »Ich liebe dich, Hannah Adriana Epstein. Ich habe dich damals geliebt, ich liebe dich jetzt und ich werde dich bis ans Ende meiner Tage lieben.«

Ich schmolz dahin und wurde durch das Anfahren des Zuges wachgerüttelt. »Wir fahren wieder«, sagte ich erleichtert.

»Richtig!«

Hans nahm meine Hand und küsste sie, er küsste meine Hand oft und gern. Ich schaute hinaus in die Dunkelheit und genoss es, die Lichter der Häuser an uns vorbeiziehen zu sehen.

(Im Internet habe ich einen alten Fahrplan gefunden. Demnach hielten wir um drei in Lichtenfels, kurz vor halb vier in Bamberg, kurz vor vier in Erlangen, um viertel nach vier in Fürth, zehn Minuten später in Nürnberg. Zwanzig Minuten später waren wir in Treuchtlingen. Um zehn nach sieben waren wir in Augsburg und nach zehn Minuten waren wir am Zielbahnhof. Mann, waren das viele Bahnhöfe!)

Um zehn nach acht kamen wir in München an. Vom einstigen Prachtgebäude und der großen Bahnsteighalle war nichts mehr zu sehen. Halle und Gebäude waren wenige Monate zuvor gesprengt worden. Der Bahnbetrieb lief in einem provisorischen Bahnhof weiter.

Überall in der Stadt konnte man damals noch die Spuren der Verwüstung sehen, die unsere Befreier angerichtet hatten. Die Bevölkerung arbeitete hart am Wiederaufbau. Wenn man heute das Ergebnis sieht, haben sie ganze Arbeit geleistet.

Unser Zug fuhr erst am Nachmittag. Wir konnten in Ruhe ins Hotel gehen. Eine Droschke brachte uns und unser Gepäck zum Hotel Vier Jahreszeiten, wo wir uns ein paar Stunden ausruhen wollten. (Es hieß, dass Haus der Dollar-Gäste. Außer den Besatzungsmitgliedern durften dort nur Zivilisten übernachten, die in harter Währung bezahlten. Hans bezahlte in Schweizer Franken, und die sind heute noch ‹hart›).

Im Hotel angekommen, staunte ich nicht schlecht. Das Gebäude war noch nicht fertig, es war im Krieg stark zerstört worden. Dennoch war seine Pracht unverkennbar. Es war zwar nur ein Teil in Betrieb, aber der fertige Teil war eine Augenweide.

Wir meldeten uns an der behelfsmäßigen Rezeption. Eine Dame notierte unsere Daten, ein Page brachte uns zu unserem Zimmer. Es war edel eingerichtet. Natürlich waren die Möbel neu und das Zimmer komplett renoviert. Kaum zu glauben, dass dieser Teil im Krieg fast völlig abgebrannt war. Der Page stellte unsere Koffer ins Zimmer und Hans gab ihm ein Trinkgeld. Ich war sehr müde und musste mich setzen.

Hans dagegen war unruhig und angespannt. Zuerst zog er seine Jacke aus und hängte sie an die Garderobe, dann ging er zum Fenster und schaute hinaus. Plötzlich lief er wieder zur Garderobe und nahm seine Jacke.

»Liebling, ich gehe kurz runter zur Rezeption.«

Ich konnte nicht so schnell antworten, wie er weg war. Was hatte er vor? Eine Überraschung? Die bereitete er mir immer sehr gerne und sehr oft. Ich wollte mich frisch machen und überlegte, ob ich auch ein frisches Kleid anziehen sollte. Darauf legte Hans’ Vater sicher großen Wert. Wer so wichtige Dokumente bekommen konnte, musste sehr vornehm sein.

Ich ging ins Badezimmer und machte mich frisch. Hans kam zurück und setzte sich in den Sessel, der zu einer eleganten Sitzgruppe gehörte.

Als ich aus dem Bad kam, trug ich ein schwarzes Kleid mit langen Ärmeln. Zuerst sah er mich an, dann lächelte er und sagte: »Liebes, ich habe eine Überraschung für dich«.

Ich stand da und wartete, aber er hatte nichts in der Hand. »Liebes, ich habe mir überlegt, dass wir die Nacht hier im Hotel verbringen und erst morgen nach Basel fahren. Wir könnten uns die Stadt anschauen, es ist schon so viel wieder aufgebaut worden.«

Ich klatschte in die Hände und freute mich. »Ja, geht das?«

»Natürlich geht das! Das Hotel hat problemlos verlängert. Ich bezahle schließlich mit Franken und die neue Zugverbindung habe ich auch schon recherchiert. Wir müssen nur noch am Bahnhof die Fahrkarten umtauschen«.

»Wie schön«, rief ich und freute mich auf München.

Auch Hans ging ins Bad und machte sich frisch. Später wollten wir erst zum Bahnhof und dann etwas essen gehen. Wir waren am Verhungern, konnten uns aber noch beherrschen. Wir waren ja zivilisierte Juden. (Augenzwinkern)

Als Hans aus dem Bad kam, konnten wir los. Wir gaben den Schlüssel an der Rezeption ab und gingen vor das Hotel. Dort warteten Fiaker, und wir beschlossen, einen zu nehmen. Ein junger Mann bot sich an, uns zu fahren. Hans willigte ein und die Fahrt von der Maximilianstraße über den Maximiliansplatz zum Karlsplatz konnte beginnen. Nur wegen der Trümmer musste die Droschke einen Umweg machen. Aber schließlich kamen wir glücklich am Bahnhofsplatz an. Wir fragten den Kutscher, ob er warten wolle, um uns später München zu zeigen. Er willigte ein und Hans bezahlte im Voraus.

Wir gingen zum provisorischen Bahnhofsgebäude und schauten, wo man Fahrkarten kaufen konnte. Das war gar nicht so einfach, aber eine nette Münchnerin half uns. Auch auf dem Bahnhofsplatz wurde Schutt weggeräumt, und die Dame um die fünfzig half, wie sie sagte, ihre Stadt wieder aufzubauen. (Später gingen diese Trümmerfrauen in die Geschichte ein.)

Sie führte uns um die Ecke zu einem provisorischen Verkaufsraum. Es war viel los. Hans ging allein hinein und ich schaute mich um. Aber ich war vorsichtig, um nicht als Jüdin erkannt zu werden.

(Der evangelische Theologe Johann Jacob Schudt (1644-1722) aus Frankfurt am Main widmete unserem Aussehen in seinen Jüdischen Merkwürdigkeiten (1714) ein eigenes Kapitel. Darin schrieb er: »Dass man unter so vielen tausend Menschen einen Juden sofort erkennen kann.« Gott habe die Juden mit einzigartigen »Charakteren oder Merkmalen« ausgestattet, »dass man sie bald auf den ersten Blick für Juden hält«. Schudt hebt besonders das Gesicht hervor, »dass der Jude sofort hervorsticht ... an der Nase ... Lippen ... Augen auch der Farbe und der ganzen Körperhaltung«. Obwohl Schudt den Körper als Medium des Charakters und der Lebensweise ansieht (wie seine Zeitgenossen), wird die äußere Erscheinung durch die soziale Rolle bestimmt (und nicht durch die theologische, wie es seine Zeitgenossen sahen). Nach Schudt stören die Juden durch ihr Aussehen die göttliche Ordnung. Was für ein Unsinn!)

Ich stand an einer der wenigen verbliebenen Straßenlaternen und sah zu, wie eine Gruppe älterer Männer einen großen Eisenträger von einem Schutthaufen herunterschleppte.

»Liebling, träumst du?«, hörte ich. Hans stand vor mir und sah mich lächelnd an.

»Nein, warum sollte ich? Ich habe nur den Männern bei der Arbeit zugesehen.«

»Ich habe die Fahrkarten umgetauscht. Jetzt fährt unser Zug morgen früh um zehn Uhr über Freiburg nach Basel.«

»Gut, dann haben wir noch viel Zeit. Lass uns zur Droschke gehen, der Kutscher wartet schon so lange.«

Hans nahm mich bei der Hand und wir gingen gemeinsam über den Bahnhofsvorplatz. Bei der Droschke angekommen, stiegen wir ein und der Kutscher machte mit uns eine kleine Stadtrundfahrt.

Schön war es nicht, denn die meisten Sehenswürdigkeiten, die er uns zeigte, waren beschädigt oder zerstört. Ich hatte bald keine Lust mehr, mir das Trümmerfeld der Stadt anzusehen.

Ich hatte Hunger und Hans sicher auch. Ich bat Hans, irgendwo anzuhalten und etwas zu essen zu holen. Das war schwieriger als gedacht, denn es gab nicht viel, aber der Kutscher kannte sich aus. Er fuhr uns zum Hofbräuhaus. Wie fast alle Gebäude war es im Krieg schwer beschädigt worden. Die Schwemme, der große Biersaal, war aber weitgehend unbeschädigt und konnte weiter genutzt werden. Um diese Zeit war nicht viel los, und mein lieber Hans beschloss, unseren Kutscher zum Essen einzuladen. (Hans war immer so großzügig).

Wir betraten den großen Saal und ich staunte: Was für eine schöne Decke! Die Malereien waren eine Augenweide - Motive aus verschiedenen Lebensbereichen, z.B. Landwirtschaft und Fischerei, dazu bayerische Fahnen. Ich liebte diese Decke und betrachtete sie immer wieder, auch wenn wir saßen. Erwähnenswert sind auch die schmiedeeisernen Leuchter, die von der Decke hingen.

Zu essen gab es nicht viel. Ich war schon froh, wenn es Suppe gab. Und ja, es gab Suppe. Und zwar Kartoffel-Kohlsuppe, und die schmeckte köstlich. Hans und der Kutscher tranken Bier, und ich bekam Zitronenlimonade. Wir haben die Zeit im Hofbräuhaus sehr genossen.