Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nimrod

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

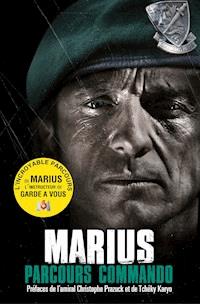

De jeune délinquant à instructeur commando, un incroyable parcours !

Alors qu’il était bien parti pour se faire une place au sein de la petite voyoucratie marseillaise, le jeune Alain rompt avec son milieu pour rejoindre l’armée. Cette expérience l’a métamorphosé. Il devient un autre homme : Marius, soldat de légende de l'armée française, puis instructeur commando.

Plus qu'un récit autobiographique, Parcours Commando est l'histoire extraordinaire d'un homme qui a su combattre ses démons intérieurs pour aller chercher la foi et vivre un destin hors du commun.

Un best-seller au cœur de l’action militaire !

CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE

"Un ouvrage à ne pas rater pour tous ceux qui aiment les aventures humaines." - Sécurité Défense

"Un livre qui raconte un parcours choc, qui commence dans les armes et finit dans les armes, mais qui a permis à Marius de se découvrir et de devenir un exemple. Un livre que je ne peux que conseiller !" - Le Grand Lecteur, Babelio

"C'est un témoignage fort: sur la fraternité des armes, qui offre une seconde famille à des garçons perdus, sur la part d'ombre et d'obscurité issue de l'histoire de chacun, sur l'utilité qui peut être faite de ces deux parts pour forger son destin." - LisbethK, Sens critique

"Un livre très instructif qui nous livre une partie de la réalité des forces spéciales françaises à travers le témoignage de la vie d'un homme aujourd'hui." - Mick85, Booknode

"Une biographie très touchante, un parcours très spécial. Un commando unique. Je le recommande vivement !" - Toradiha, Booknode

À PROPOS DE L'AUTEUR

Marius a mené une carrière comme commando au sein de la Marine nationale française. Il a également été instructeur militaire et s'est fait connaître du grand public grâce à sa participation au documentaire À l'école des bérets verts sur France 2 et à l'émission de télé-réalité Garde à vous, diffusée sur M6. Il est également apparu dans certaines productions cinématographiques.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 792

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À ma Princesse,

Qui a toujours su m’épauler sans jamais me freiner. Elle mérite toutes les décorations pour son courage, sa volonté, sa détermination et son amour,

À mes trois fils, Yoann, Maxime et Lukas,

À mon père et à ma famille de sang,

Au 1er septembre 1985, qui m’a permis de comprendre.

À la Marine nationale et à mes frères commandos, ma spécialité. C’est là que j’ai trouvé la lumière sans jugement dans l’apprentissage du respect, des valeurs humaines, de la patrie et de l’honneur,

À tous mes camarades tombés au combat comme à l’entraînement, à ceux qui ont porté, portent et porteront le béret vert,

À Dom et Greg, mes fidèles compagnons, à Patrick, mon binôme, et à la 4e escouade de Montfort,

À Patrick Carlet, mon instructeur, « Si vis pacem, para bellum1 »,

À Denis Bisbau, qui m’a donné l’envie de réussir et la volonté de lui ressembler : « l’exemple reste le meilleur moyen d’influence »,

À Frédéric Fratini, mon chargeur LRAC et jeune à Montfort : « Onori, fidelita e umulita so i veri valori d’una vita parsunali e prufessiunali riesciuti2 »

À P. K.

1. « Si tu veux la paix, prépare la guerre »

2. « Honneur, fidélité et humilité sont les vraies valeurs d’une vie personnelle et professionnelle réussie »

Préface de l’amiral Christophe Prazuck

Marius est une figure emblématique des commandos marine, reconnue par ses camarades comme par le grand public.

Rien ne le prédestinait pourtant à jouer ce rôle. C’est ce qu’il démontre avec le récit d’une jeunesse difficile qui devait logiquement le conduire sur les voies du grand banditisme et d’une autodestruction assurée.

Il a fallu la parole respectueuse et inespérée d’un inspecteur de police pour l’arracher à cet enfer probable, puis l’exemple de quelques marins rencontrés à Lorient – Bisbau, Carlet et d’autres – pour le guider dans une direction où il a excellé.

Si la marine avait connu les antécédents de Marius, s’il avait été condamné par la justice, il n’aurait pas pu s’engager. La vie en a décidé autrement. Moi qui ai connu le Marius marin, commando, droit et fier, je découvre ici sa vie d’adolescent criminel fasciné par les gangsters et l’argent facile. Ses vols, ses violences sont impardonnables, sa vie de marin est louable. Marius est un paradoxe.

Au fond de la cuve d’eau glaciale de la base des commandos, au rythme des coups martelant la gouttière pour marquer son passage, Marius a abandonné la rage, dompté sa violence, embrassé les valeurs qu’il voulait faire siennes : le respect, l’honneur, la bravoure, la détermination. La volonté de Marius, son endurance, sa générosité, son exigence comme son sens de la camaraderie se sont alors révélés, dégagés d’une gangue de haine et de désespoir.

Puis ces qualités se sont étayées, développées. Elles se sont ajustées à l’esprit des commandos marine qui se forgea dans les landes écossaises d’Achnacarry à partir de 1942 sous les ordres de Philippe Kieffer. Il s’agissait de harceler les côtes tenues par les nazis et de préparer les 177 Français qui débarquèrent le 6 juin 1944 sur les plages normandes.

Aujourd’hui encore, les commandos marine sont engagés dans les opérations les plus difficiles, projetés dans des situations inextricables où seuls une sélection d’airain, un entraînement permanent, une adaptation continue des modes d’action et des équipements, un esprit d’équipe indissoluble permettent de remplir la mission et de préserver la vie de ces marins extrêmes.

Chaque année un millier de jeunes Français se portent volontaires pour devenir commandos marine. Une quarantaine seulement sont finalement retenus après une série d’obstacles qui vont de l’examen psychologique à l’épreuve morale autant que physique du stage commando.

Du stage commando, qu’il a suivi il y a trente ans, Marius a retenu le portrait d’hommes dignes et exigeants, ses modèles. Il raconte aussi les actes d’individus hargneux et cruels, au comportement indigne du béret vert et de la marine – comme un écho de son propre passé. Mais la métamorphose du voyou est en marche. Déjà il sait, il sent en son for intérieur que ces individus, s’ils connaissent les techniques, ignorent tout des valeurs qui sont in fine le vrai trésor des commandos marine.

À la tête de la sélection des futurs commandos marine durant plusieurs années, Marius a longuement médité cette équation pour la résoudre avec pertinence, autorité et sa truculence marseillaise.

Ainsi, dans ce rôle crucial, Marius s’est attaché à concilier avec succès plusieurs exigences apparemment contradictoires.

La première est celle du dépassement de soi. Marius, comme tous les commandos expérimentés, sait qu’un jour ou l’autre, en opération, les jeunes marins qu’il aura sélectionnés rencontreront une épreuve hors du commun. Il était donc de sa responsabilité de directeur de stage d’amener les candidats commandos au-delà de leurs limites psychologiques et physiques. Cette épreuve implique une pression morale sur les stagiaires, un ascendant qui les entraîne au plus loin de leurs capacités, y compris celles qu’ils ignorent. On comprend alors que cet ascendant est aussi un pouvoir, et qu’il peut être dangereux. Il doit être tempéré, équilibré par une seconde exigence, celle de l’humilité et de l’esprit d’équipe.

Car il n’y a pas de commando solitaire pour conduire une opération. Une équipe de commandos rassemble dans le plus petit nombre d’hommes le plus grand nombre de compétences, chacune indispensable à la réussite de la mission. L’efficacité de ce groupe repose en très grande partie sur sa cohésion, c’est un équipage. On la bâtit sur le respect.

La vie de Marius illustre par bien des aspects celle d’autres jeunes marins que j’ai rencontrés, qui avaient également échappé à la spirale de la délinquance et disaient, eux aussi : « la marine m’a sauvé la vie ». Elle illustre par ailleurs le creuset des valeurs de la marine, l’intensité formidable de l’engagement commando, de l’esprit de Kieffer.

Il y a ainsi dans le récit de la vie de Marius des éléments qui n’appartiennent qu’à lui : son cheminement surprenant et ses brusques bifurcations.

Il y en a d’autres, communs à tous les marins qui ont porté le béret vert : la ferme volonté, l’abnégation généreuse, la vraie camaraderie et l’honneur de servir.

Il y a enfin celui qui nous concerne tous : il n’y a pas de destin.

Christophe PrazuckAncien commandant de la forcedes fusiliers marins et commandos

Préface de Tchéky Karyo

Quelle chance d’être témoin de cette métamorphose…

Nous avons tous en commun l’enfance et l’adolescence avant de devenir homme ou femme, mais combien sommes-nous à saisir l’opportunité de réfléchir à notre propre parcours, à notre propre métamorphose, à l’issue de cette période ?

Quand cette enfance et cette adolescence sont turbulentes, quand la violence et la brutalité sont venues combler l’absence d’amour et de tendresse, alors l’occasion de faire le point avec soi-même et avec les autres ne peut venir qu’après avoir mûri, au terme d’un parcours initiatique.

Marius, l’homme qui nous dévoile aujourd’hui son parcours, n’a ni son cerveau ni son corps dans sa poche. Il nous livre ici un récit lapidaire, le récit d’une vie qu’il a prise en main et façonnée à la manière d’un artisan qui aurait taillé, puis poli, une pierre précieuse. Cet homme ne juge pas sur les apparences, mais sur les actes. Il a su conjuguer la force de l’esprit avec celle du corps pour se trouver, pour se définir. Il a appris à faire la guerre, pour mieux faire la paix avec lui-même et avec les autres. Il a osé poser des questions, mais il a surtout su se les poser à lui-même.

Aujourd’hui, il nous raconte son parcours pour que d’autres puissent apprendre à vivre.

Ce parcours contient des clés, des phrases comme des flèches qui vous touchent au cœur, non pas pour vous meurtrir, mais bien au contraire pour vous faire revivre. Loin de vous blesser, elles réveillent votre intelligence et votre sensibilité.

Il suffit parfois d’une bonne rencontre pour tout faire basculer, encore faut-il savoir accepter la main tendue. Cette main, aujourd’hui, Marius nous la tend à son tour. Ayez la sagesse de la saisir et de vous laisser guider par elle.

Tchéky Karyo

Avant-propos

Je suis…

Je suis le type sincère qui s’intéresse à tout, celui qui n’a pas d’a-priori. Je suis un homme d’honneur qui sait que la vie peut basculer en une fraction de seconde. Je suis le bon copain sur qui l’on peut compter. Je suis celui auquel il ne faut pas se frotter, je suis celui qui trouve que la chose la plus précieuse, celle qui n’a pas de prix, c’est l’humain. Je suis celui qui a un passé riche et lourd à porter. Je suis celui qui sait que la famille est l’essentiel. Je suis celui que vous regretteriez d’avoir trahi. Je suis celui qui peut changer d’attitude en un battement de cil.

J’ai de l’humour et de la repartie, je vais droit au but, je suis enthousiaste. Je sais quand il faut observer, se taire, comprendre. Je sais écouter, entendre, discerner.

Je ne juge jamais. J’ai une volonté hors du commun. Je n’abandonne jamais.

J’ai des valeurs simples qui me guident au quotidien, comme la fraternité, l’honnêteté, l’engagement, la loyauté, la sincérité, la spontanéité, l’authenticité. Je crois beaucoup aux valeurs du groupe et à la respiration collective. Je sais que l’on est meilleur à plusieurs. Je suis corvéable, dévoué, attentif, prévenant, attentionné. Je suis fidèle.

J’aime la simplicité, le contact avec les gens, la découverte de situations, de personnalités nouvelles. Je suis à l’aise dans tous les milieux.

Je n’aime pas la trahison, l’égoïsme ou l’individualisme. Je n’aime pas la cupidité, la jalousie ou la désinvolture. Je n’aime pas l’arrogance, la suffisance ou la prétention.

J’ai une pointe d’accent du Sud et quelques phrases mythiques à mon actif :

« Vous perdez déjà du temps. »

« Va chercher la foi au fond. »

« Ne montrez jamais la faille à quelqu’un, sinon cette personne s’engouffrera dedans. »

« J’ai une limite gauche et une limite droite. Ceux qui sortent de cet axe, je les remets dedans à ma manière. »

« À 20 ans, on crache le tonnerre par-devant et les éclairs par-derrière. »

Je ne suis pas un héros. Les héros, ce sont ces gars qui ont débarqué sur les plages de Normandie le 6 juin 1944, les 177 Français du commando Kieffer.

Je fais du sport tous les jours, intensément. Il est préférable que je décharge mon adrénaline…

Je suis finalement un type normal, presque un monsieur Tout-le-Monde. Je suis Marius.

Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas grand reporter, Marius ce n’est même pas mon vrai nom. J’aime comprendre ce qui m’entoure, ce qui se passe autour de moi. J’aime la complexité des gens et des situations. J’aime m’engager, me forger une opinion, obtenir des réponses. Il n’y a pas mieux que la vérité du terrain pour se forger une opinion. Je peux affirmer une chose : la vie n’est pas aussi simple qu’elle en a l’air. Beaucoup de choses sont compliquées, ce qui les rend passionnantes.

Je suis celui qui va vous emmener explorer des univers fascinants, dangereux, interlopes, étonnants. Comme vous, je vais les découvrir avec mon regard, vous les décrypter sur le terrain. Pour vous je vais mettre les mains dans le cambouis.

Et je peux vous dire une dernière chose : « Vous perdez déjà du temps ! »

Prologue

Fiction ou réalité ?

Combien de fois faut-il se poser cette question quand vous êtes ou avez été un membre des forces spéciales ? Quels que soient votre parcours, votre origine, les raisons qui vous ont poussé à servir, elle ne cesse de vous traverser l’esprit.

Appelons cela l’art du camouflage. Rien ne reflète jamais la réalité telle que nous pouvons la connaître sur le terrain, là où les hommes déployés vont donner toutes leurs forces jusqu’à l’épuisement, sur le plan physique comme sur le plan intellectuel, dans le seul but d’atteindre l’objectif qui leur a été assigné. Quand ils réintègrent la vie de tous les jours, plus rien ne peut alors les différencier des autres dans cette société si structurée, quand bien même chacun d’eux garderait en lui une histoire toute personnelle qui aurait pu le pousser à vouloir absolument intégrer ce type d’unité.

Ces histoires personnelles, ces vérités, ne sont pas toujours bonnes à dire, encore moins à écrire. Pourtant, elles existent. Alors, nous les enterrons dans les tréfonds de nos âmes, nous les dissimulons derrière des masques ou les camouflons derrière des convictions nouvelles sans jamais oser les aborder – à la manière du tireur d’élite qui, l’œil collé derrière son aide à la visée, la pointe de sa première phalange effleurant la détente, peut délivrer la mort en son âme et conscience avec l’aval de son autorité supérieure pour une raison qu’il peut comprendre puisqu’il est sur le terrain, mais qui pourtant enfouira ce souvenir au plus profond de lui car la réalité qu’il vit va parfois au-delà de la compréhension des autres.

Je me garde bien de juger. Chaque action menée sur le terrain est conduite avec une précision chirurgicale et elle reste la propriété de celui ou de ceux qui l’ont menée. Certains n’en reviendront pas, d’autres feront le chemin du retour sans jamais chercher auprès de leurs pairs la lumière ou les lauriers dont ils pourraient être dignes. L’humilité et la remise en question sont les véritables valeurs. Les seuls héros sont ceux que nous avons perdus en chemin et qui ne sont jamais revenus.

Les uns comme les autres, nous nous sommes habitués à emprunter les chemins de traverse, les routes les plus mauvaises, les sentiers les plus escarpés. Nous nous y sommes préparés afin de ne jamais flancher et de ne jamais décevoir, mais nous n’en parlons jamais. Ces silences peuvent être pesants, mais ils nous permettent de continuer à exister tels que nous sommes, pour nous-mêmes comme pour les autres. Nous vivons également avec la fiction que peut dissimuler notre passé. Nous venons tous de milieux bien différents, avec nos propres histoires, bonnes ou mauvaises. En intégrant les commandos marine et les forces spéciales, nous apprenons à assurer notre « couverture », une première dans le cadre de nos missions, mais également une autre, associée celle-ci au « besoin d’en connaître », qui permet de protéger les nôtres, nos camarades ou notre famille. La différence qui nous définit fait toujours parler ; elle intrigue ou elle dérange. Et c’est pour préserver notre efficacité que nous vivons dans l’ombre, loin de cette lumière qui attire les papillons avant de leur brûler immanquablement les ailes.

Mais, au bout du compte, qui sommes-nous réellement ? D’où venons-nous ?

Chacun d’entre nous possède sa propre histoire, qu’il contera éventuellement un soir près d’un bivouac. Nous nous laisserons alors bercer par ses paroles et la mélodie de sa voix en songeant que nous sommes finalement des gens tout à fait normaux, comme les autres… Ou presque.

L’histoire que je raconte aujourd’hui est la mienne. Elle coule dans mes veines à la manière d’un torrent de lave qui, un jour, pourrait ressembler à un fleuve tranquille et apaisé, mais, le lendemain, se mettrait à bouillonner furieusement sans laisser la moindre chance à celui qui voudrait naviguer dessus.

Réalité ou fiction ? Parfois, je ne le sais plus moi-même…

* * *

Mon bâton frappe le sol dans un mouvement régulier dont le son me guide et me berce, sans pour autant évoquer pour moi une cadence militaire. Je ne pense pas avoir été un bon soldat au sens noble du terme ; un bon commando, oui, en toute humilité.

La souffrance, je la connais bien pour l’avoir vécue, aimée et pratiquée tout au long de ces années. Durant ma jeunesse, du fait de mon mal-être et de diverses circonstances, durant mon passé de militaire, tout au long de mes formations et de mon parcours opérationnel.

Combien de fois ai-je entendu ces mots : « Souffre et tais-toi, la douleur est dans la tête, tu n’as pas mal, allez, il faut que tu t’arraches et que tu te défonces, accélère et ne montre pas ta souffrance sur ton visage, cache tes émotions », autant de mots qui résonnent dans mon esprit et restent le leitmotiv qui me fait avancer dans mon quotidien. Je ne suis et ne serai en définitive jamais comme les autres et seuls ceux qui connaissent cela se retrouvent et se comprennent…

En ce dimanche de février frais et pur, comme souvent, je crapahute en solitaire dans les collines qui environnent ma nouvelle demeure, dans ma Provence natale. Je parcours une vingtaine de kilomètres sur les pistes, les chemins escarpés et les routes carrossables à vive allure, comme si je m’entraînais. En même temps, je fais tourner mon disque dur. Je pense, je ressasse, je réfléchis et j’imagine. Je m’amuse à faire défiler ma vie comme si je tournais les pages d’un livre. Mes souvenirs, mes actions passées et mes désirs s’entremêlent pour évoquer une histoire qui me fait tantôt sourire, tantôt frémir, tantôt souffrir.

Personne ne sait jamais s’il a fait les bons choix, pris les bonnes directions, prononcé les bonnes paroles ou exécuté les gestes adéquats au bon moment, moi encore moins qu’un autre. Alors je fais le tri dans mes pensées et dans mon passé, comme pour y distinguer les souvenirs heureux à garder en mémoire de ceux qu’il vaudrait mieux oublier à jamais. Pourtant, tout est lié. Les moments les plus douloureux ou les plus difficiles de ma vie n’ont pas été sans leur cortège de bonheurs, et les moments les plus heureux n’ont pas été sans leur lot de souffrances. Je me dis qu’en arrivant chez moi il faudrait que je couche mes pensées sur le papier, que je me replonge dans ces images qui défilent dans ma tête, afin de renouer les fils de ma vie maintenant que j’ai retrouvé ma famille après toutes ces années d’opérations.

Des années et des habitudes dont on ne se défait pas si facilement. Aujourd’hui encore, je porte un bas de treillis américain, un T-shirt moulant à manches courtes et des chaussures militaires qui ont arpenté de nombreux continents. J’ai la tête nue mais, comme d’habitude, j’ai calé un calibre 9 mm au creux de mes reins. En même temps que je sens la présence familière de ce Glock 26 contre moi, je respire l’air frais à pleins poumons comme si cet afflux d’oxygène pouvait compenser les départs, les voyages, les aventures ou les frères d’armes qui me manquent tant. Mais je sais pertinemment que tout cela est bel et bien terminé, que plus rien ne sera jamais comme avant, malgré les objectifs que je pourrais m’assigner dans ma « nouvelle » vie. Je n’en souffre pas. Une vie, c’est une succession de passages de relais sur des distances plus ou moins courtes. J’ai couru plusieurs marathons, saisi plusieurs bâtons de relais, et, à mon tour, j’ai transmis le mien. Je ne suis pas défaitiste, encore moins aigri, j’ai au contraire l’envie dévorante de continuer à aller de l’avant, de travailler à nouveau sur des projets plus fous les uns que les autres. C’est dans ces moments de solitude, au cours de ces promenades en solitaire, que je peux prendre assez de recul pour penser librement, sans aucune retenue.

J’attaque à présent la piste qui grimpe jusqu’au Pilon du Roi, lequel domine Simiane-Collongue et une grande partie de la Sainte-Victoire. En réalité, il s’agit plutôt d’un sentier de sangliers, avec un devers si important qu’il fait chauffer mes cuisses et perler la sueur à mes tempes. Mais que c’est bon ! Quel bonheur d’éprouver son corps dans les efforts physiques tout en laissant libre cours à ses pensées ! Cette alliance du mental et du physique constitue la véritable école de la vie.

Parvenu au sommet, je savoure le plaisir de balayer l’horizon à 360 degrés. Je peux aussi bien apercevoir dans le lointain les collines du Var que l’Estaque, au bout de Marseille, ou encore le joli petit village de Puyloubier. Seul, perché sur ma colline, je domine l’horizon et goûte à la beauté de ce paysage qui se dévoile lui aussi sans fard sous un magnifique ciel bleu.

Rassasié, apaisé, je repars en courant comme toujours dans la descente malgré les cailloux qui glissent sous mes semelles. J’ai 48 ans, mais je n’ai pas perdu mon agilité de félin. Le vent frais fouette mon visage et cette fraîcheur imprègne mes sens et mes pensées. J’ai l’impression ainsi de laver mon âme des stigmates dont elle porte encore les traces, en ayant parfois conscience du fait qu’une faute avouée est à moitié pardonnée. Mes traumatismes, je les soigne par l’effort physique et l’auto-analyse. Je n’ai jamais hésité à me remettre en question et je n’ai de cesse de m’interroger, de chercher des solutions. Cela n’a rien d’évident, mais cela fonctionne pour moi.

À la fin de ma descente, je fais une petite pause de deux minutes devant la chapelle des sœurs de Saint-Germain, juste en face des vestiges médiévaux du monastère de Notre-Dame du Rot. Comme en un rituel secret, je prononce quelques mots silencieux, une prière que j’adresse autant à la nature qu’aux âmes invisibles qui nous gouvernent. « Protège les miens, protège ceux que j’aime, donne-moi la force et la santé pour avancer et essayer de rendre ce monde meilleur. » Une prière utopique, peut-être, mais une prière sincère en laquelle je crois.

Enfin, quand j’arrive chez moi, en sueur, je me lave de toute ma crasse et endosse mon costume de père, d’homme normal, afin que la vie puisse reprendre son cours.

* * *

Dans un premier temps, je me suis mis à nu, seul, face à moi-même. Plus j’alignais les mots et les phrases sur le papier, plus je me dépouillais, plus je me dévoilais. Cela fait du bien.

De nombreux souvenirs se sont bousculés dans ma tête et, petit à petit, j’ai retrouvé les automatismes de l’écriture tandis que ma mémoire s’embrasait comme un feu de paille.

Le plus étrange pour moi, ce sont ces émotions qu’ont fait naître les souvenirs que j’ai couchés sur le papier. Je me suis surpris à sourire, à rire ou à pleurer au-dessus de mon clavier sans avoir pu imaginer un seul instant que cela fût possible.

Se présenter nu et seul devant son miroir peut être dérangeant, mais en aucun cas gênant. S’observer permet de se confronter à soi-même, de faire sa propre autocritique.

Le plus dur dans cette mise à nu, c’est le regard des autres, de mes proches, des gens que j’aime et que je côtoie, mais aussi de tous ces inconnus face auxquels je serai exposé quand mon histoire sera mise sur la place publique.

Lorsque je déciderai de publier mes écrits, ils détiendront alors une partie de moi, de mon passé, de mes désirs, de mes tourments et de mes angoisses.

Il faut être prêt à affronter cela, à supporter les mots des autres et leurs jugements tout en se retenant de vouloir briser le miroir dans lequel on s’observe.

Je suis nu, seul, face à moi-même, et je m’observe. Je prends le temps de m’interroger, à présent que je me suis dépouillé de tout artifice et que j’ai vidé le sac de mon histoire – une histoire somme toute banale, mais c’est la mienne. Pourquoi avoir couché tout cela par écrit ? Était-ce un soulagement, une nécessité, un désir de vérité ou un moyen de s’évader ?

Je n’en sais rien et je ne sais même pas s’il m’est possible de répondre à cette question. J’ai agi, comme je l’ai fait à de nombreuses occasions au cours de ma vie, sous le coup de l’impulsion, de la volonté, mais aussi mû par un désir de rédemption afin d’aider et de provoquer un déclic chez ceux qui s’interrogeraient sur ce qu’il peut y avoir d’essentiel ou le chemin qu’ils ont à parcourir. Je ne veux pas être moralisateur, ni fédérateur ; je veux juste adresser un signe, tendre la main.

Tandis que je suis là, face à mon miroir de papier, une étrange sensation parcourt mon corps, à la manière d’un tourbillon d’émotions semblable à celui que nous pouvions éprouver à l’issue d’une mission accomplie.

Comment analyser une telle expérience sans que toutes mes idées se bousculent dans ma tête ? Pour que ce bouillonnement que je connais si bien et qui ressemble à un disque dur qui s’affole puisse à nouveau être maîtrisé dans les plus brefs délais afin que je redevienne calme et opérationnel, que je ne me laisse pas dépasser par les événements ? Vite, je retrouve les réflexes qui m’ont permis de tenir jusqu’à ce jour.

Et pourtant, aujourd’hui, j’apparais nu, nu comme un ver, à mes yeux et aux vôtres.

Voici une petite partie de mon histoire. Je vous laisse plonger dedans, la découvrir et approcher ce feu qui m’anime à la manière d’un volcan en sommeil toujours prêt à se réveiller.

Ma princesse, mon amour, je ferme enfin les yeux et tu caresses mes cheveux. J’imagine face à moi l’immensité des montagnes et leurs sommets enneigés. Je suis bien, je suis libre. Tu ne m’as pas forcé la main, tu m’as provoqué et je peux enfin parler.

Trop de silence toutes ces années, trop de questions en suspens, et ce disque dur qui tourne toujours sans jamais s’arrêter. Je veux dormir, je veux sentir la lourdeur de mes paupières, je veux m’évader.

Tu me soutiens, tu m’aides et j’arrive ainsi à enchaîner des lettres, des mots, des phrases. Je raconte une histoire, mon histoire. Échappatoire ou refouloir, elle me permet d’évacuer toute la tension accumulée au fil des années.

Mon parcours atypique n’est pas l’aboutissement d’un choix, mais le résultat d’une opportunité que j’ai su saisir à l’instant même où elle s’est présentée. Qu’il s’agisse de volonté, de détermination ou de pugnacité, il faut savoir atteindre ses objectifs sans jamais oublier de tendre la main au plus faible comme au plus fort, savoir choisir la vérité même si elle peut parfois s’avérer cruelle et vous arracher le cœur.

Comme tous les hommes, je doute et mes doutes animent mes craintes, mais je ne suis pas de ceux qui regardent en arrière ou contemplent le bout de leurs pieds sans chercher à avancer. Je veux voir plus loin, toucher l’horizon et apporter une lumière à ceux qui en ont besoin en leur affirmant que tout est possible à condition de le vouloir et de respecter ses propres valeurs. Il m’a moi-même fallu tant de temps pour remplir mon réservoir d’amour et comprendre cette volonté que j’avais en moi de m’exprimer, de me laver de toutes ces choses qui me dévoraient à la manière d’un feu incandescent voué à se consumer pour l’éternité.

J’y suis finalement parvenu. Ta tendresse, ta douceur et ton amour ont été la clef de ce verrou qui m’a permis de me dévoiler sur le papier. Je t’en exprime une reconnaissance aussi humble que maladroite, mais sincère. J’espère que ces larmes qui ont coulé sur mes joues, traces des tempêtes intérieures et extérieures d’une violence inouïe qui m’ont ballotté toutes ces années, vont finir par ramener le calme sur mon rivage afin que je puisse goûter à la mélodie des vagues bercées par une douce brise et enfin, un jour, enterrer mes démons.

Je t’aime. Je le pense, je le dis et je le vis, et je souhaite qu’il ne soit jamais trop tard pour te le dire à nouveau.

J’ai beaucoup appris avec toi, à travers toi et pour toi…

J’ai toujours les yeux fermés et je n’ai jamais été aussi apaisé. Toi seule me connais comme personne et c’est pourquoi je te livre mes secrets, mes convictions et ce parcours qui ressemble à une éducation hasardeuse, mais que je referais pourtant demain si la chance m’en était donnée.

La vérité est propre à chacun, et la mienne m’a fait frémir. Tu l’as cependant acceptée sans jamais broncher, sans jamais juger, et c’est pour cela que je t’aime. Ton visage n’a jamais reflété la peur car tu es la seule à avoir compris.

Ma princesse, mon amour, je ferme enfin les yeux et tu caresses mes cheveux. J’imagine face à moi l’immensité des montagnes et leurs sommets enneigés. Je suis bien, je suis libre. Tu ne m’as pas forcé la main, tu m’as provoqué et tu as libéré ma parole.

Il ne s’agit pas d’une rédemption à tout prix, mais d’une simple histoire : l’histoire de ma vie, que j’ai voulu coucher sur le papier afin de m’en libérer. Elle n’engage que ma souffrance et mes tourments, mais elle demeurera toujours ce qu’elle a été, un long chemin ponctué d’immenses bonheurs et de tristes vérités.

Chapitre 1Les racines

Gustave, mon grand-père maternel, vivait à San-Gavino-di-Tenda, un village corse perdu dans le Nebbio (Nebbiu, en corse), une toute petite région située au nord de l’île, entre la Balagne et la plaine de la Marana. Il avait perdu son épouse alors qu’il était encore jeune marié et l’avait enterrée dans ce petit havre de paix auquel il n’était possible d’accéder qu’à dos de bourricot.

Lui-même, gendarme, se déplaçait à cheval. Un jour, la tenue trempée de sueur après avoir effectué une patrouille montée sous un soleil de plomb, il était rentré dans une auberge pour se rafraîchir et échapper quelques instants à la chaleur dont son uniforme de représentant de l’État était gorgé. Il s’était dirigé vers le comptoir quand un homme l’avait interpellé en corse.

« Tu bois quoi, gendarme ? »

Mon grand-père avait accepté un verre de rosé bien frais qu’il avait paisiblement dégusté tout en remerciant l’homme qui le lui avait offert, mais qui ne s’était pas attardé. L’homme parti, la tenancière avait fixé Gustave droit dans les yeux.

« Tu sais avec qui tu viens de boire, celui qui t’a payé ton verre ?

– Non, avait rétorqué mon grand-père.

– Eh bien c’est Spada, gendarme. Et tu as la chance d’avoir encore la vie sauve à cet instant. »

Condamné à mort par contumace en juillet 1925, Spada réussissait depuis plusieurs années déjà à échapper aux gendarmes et même aux expéditions militaires chargées de le traquer. À bout de forces et dans un état proche de la folie, ce bandit corse fut finalement arrêté en 1933 avant d’être guillotiné en 1935.

Cette histoire, que mon grand-père Gustave racontait avec émotion à chaque repas ou réunion de famille, a bercé mes rêves et bousculé mon imagination.

* * *

Mon grand-père paternel, qui se prénommait Gérald, vivait quant à lui à Saint-Ambroix, dans la maison où il était né et où mon père verrait également le jour. Saint-Ambroix, cité historique du Languedoc-Roussillon, avait été la capitale de la soie. Mon arrière-grand-mère, que j’ai eu la chance de connaître, me parlait souvent de ces élevages de vers à soie qu’elle avait connus alors qu’elle vivait sous le règne de Napoléon III. Mon grand-père, lui, me parlait plutôt de l’autel destiné aux sacrifices humains que les Celtes avaient érigé sur le site du plateau du Dugas – site happé par le mur d’enceinte de la ville à partir du XIIe siècle –, ou encore de la légende du Volo-Biòu (le Bœuf qui vole) –, une fête occitane célébrée chaque année depuis que le consul de la ville avait assuré, au Moyen Âge, qu’il ferait voler un bœuf à Saint-Ambroix… Il me racontait aussi des histoires plus personnelles, celles qu’il avait vécues durant la Seconde Guerre mondiale, tout d’abord en tant que maquisard, puis comme prisonnier de guerre ayant réussi à s’échapper. Malgré sa réputation d’homme dur et sévère, ancré sur ses principes, il avait l’intelligence du cœur et de l’esprit. Il me fascinait par sa culture.

* * *

Quand mon grand-père Gustave s’en est allé, il a laissé derrière lui quatre feuilles chiffonnées écrites de sa main. Il avait souhaité raconter sa vie et partager son histoire avec nous, mais il n’avait pas eu le temps d’aller très loin dans son projet.

Mon grand-père Gérald tenait pour sa part un petit carnet dans lequel il notait tous ses souvenirs. J’imagine qu’il y conservait également le récit de ses aventures atypiques de maître d’école, de cheminot ou encore de résistant. Après sa mort, je n’ai malheureusement jamais réussi à retrouver ce carnet qui contenait tant de secrets que j’aurais aimé percer…

* * *

Ma propre histoire n’aurait pas été possible sans celle de mes grands-parents, sans que leur vie ait précédé la mienne. Ils sont mes racines et leur sang coule désormais dans mes veines à la manière d’une sève riche et généreuse. Avec ce livre, pour lequel le passage à l’acte a été difficile mais ô combien libérateur, j’ai tenté à mon tour de coucher sur le papier une petite partie de ma vie qui, comme la leur sans doute, déborde de douleurs et de blessures, mais aussi de tendresse et d’amour.

Chapitre 2L’enfant et le dragon

Le manque d’huile dans les rouages fait grincer le cheval à bascule, mais il demeure mon seul plaisir malgré la froideur de l’acier en ce mois de décembre.

J’ai 7 ans et je suis à l’Assistance publique, encadré par des sœurs carmélites qui n’ont pas eu et qui n’auront jamais d’enfants, d’où un manque de tendresse permanent et des agissements parfois très durs avec leurs petits pensionnaires.

Comme chaque samedi matin, j’attends l’arrivée de Noëlle, dite Nono, une amie de ma mère, afin qu’elle vienne me chercher pour passer un semblant de week-end à la maison en compagnie de mes sœurs et frère, cité Saint-Eutrope, à Aix-en-Provence. Elle est toujours en retard mais je l’aime bien parce qu’elle me dit des mots gentils et me chante des chansons tout au long du trajet qui me ramène chez moi.

L’institution des sœurs carmélites est située dans le quartier du Roucas Blanc, à Marseille. Nous sommes juste au pied de Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère de tous les enfants du pays, mais les murs de notre établissement sont si épais qu’elle doit avoir du mal à observer ce qui s’y passe en permanence.

« Arrête de te balancer aussi vite, tu nous fatigues », me lance sans aménité une des sœurs, contrariée par le retard de la personne qui doit venir me chercher.

Je ne les crains pourtant plus depuis un bon moment. Chaque soir, elles ont pour habitude de pénétrer dans le dortoir où nos soixante petits lits sont alignés. Elles brandissent une grosse seringue – sans doute une seringue de lavement – et annoncent la couleur d’une voix sèche : « Le premier qui pisse au lit et qui mouille ses draps aura une piqûre ! »

Elles lèvent le bras bien haut afin que tout le monde puisse observer l’arme qui, dans nos petites têtes, angoisse plusieurs d’entre nous au plus profond de leurs entrailles.

Alors, à peine endormi, je pince mon petit oiseau avec ma main gauche afin d’éviter toute fuite et, chaque matin, je découvre mon petit bout d’enfant bleui par cette compression nocturne inhumaine. Je continuerai à agir ainsi des années après avoir quitté cette prison dénuée de chaleur et de tendresse.

Nono arrive enfin. Mes nom et prénom sont lancés à la volée par la sœur surveillante comme s’il s’agissait d’un matricule de bagnard ayant enfin obtenu une autorisation de sortie.

Cela ne me dérange plus et je goûte avec délices le sourire de Noëlle, qui adore me complimenter sur la couleur de mes yeux. Du haut de ses 40 ans, elle m’annonce une fois de plus qu’elle se serait volontiers mariée avec moi si j’avais été plus âgé.

Elle me harcèle de questions sur ma semaine ou mes quinze derniers jours d’enfermement tout en me vantant la qualité de sa Dauphine Peugeot qui, pour elle, a tout d’une voiture de course.

Je balbutie quelques réponses brèves car j’ai l’esprit ailleurs. Bercé par le soleil, je contemple le paysage et les hauts immeubles haussmanniens, depuis le cours Julien jusqu’à la Canebière. Je rêve enfin.

Je suis enfin dehors, à l’extérieur de ces murs froids et humides, de ce sale réfectoire et de ce triste dortoir où chaque jour résonnent les pleurs et les cris d’enfants en souffrance. Cette liberté éphémère, ne serait-ce qu’un ou deux week-ends par mois, me procure une joie profonde que je suis bien incapable de ressentir au quotidien.

Je me suis déjà endurci et je continue à le faire alors que je n’ai que 7 ans. Je perçois cette évolution au fond de moi et je la comprends, la comparant à celle d’un animal meurtri.

Malgré son expérience de la rue, Nono est une femme à gros cœur. Il lui suffit de m’observer quelques instants pour percevoir ma souffrance et, dès lors, elle ne peut s’empêcher de plaisanter pour chasser les sombres pensées qui étouffent le peu d’amour qui reste en moi.

« Alors, qu’est-ce qu’elles t’ont fait cette semaine, ces grenouilles en robe noire ? Coups de baguette ou coups de pied aux fesses ? Écoute, je vais t’apprendre une chanson, mais il faut me promettre que tu ne leur chanteras pas une fois rentré à l’Assistance ! »

Alors, à sa grande satisfaction, elle voit apparaître sur mes lèvres une esquisse de sourire dans l’attente des paroles de cet air que je fredonne encore souvent dans ma tête, comme un hymne au bonheur et un pied de nez à tous les imbéciles de la terre.

« Marinella, j’ai pris tes cuisses pour tes bras et quand j’ai voulu t’embrasser, j’ai embrassé le trou de ton cul… »

Nous chantons à tue-tête dans la voiture, à en faire exploser les vitres de la Dauphine.

Voilà mes premiers instants de bonheur…

* * *

Les week-ends à la maison sont une source de réconfort fugace. Je n’ai jamais le temps d’être cajolé par une mère qui n’a visiblement pas envie de me couvrir de baisers ni de manifester la moindre preuve d’amour, et je n’ai d’ailleurs jamais compris mon placement à l’Assistance… Ma petite sœur, mon frère cadet et ma sœur aînée logent pour leur part à la maison mais, faute de place quand je les retrouve le temps d’un week-end, on sort de sous un lit un matelas afin que je puisse disposer d’un endroit où dormir. Je me sens comme un intrus dans ma propre famille.

L’appartement dispose d’un poêle à mazout qui chauffe pratiquement la totalité des pièces et nous sommes loin de l’univers du Germinal de Zola, puisque le confort moderne est présent, sous la forme d’un mobilier en formica qui rencontre un nouveau succès de nos jours. Cependant, quand je me retrouve dans cet appartement, je me place instinctivement près de cet appareil de chauffage qui diffuse sur mon corps son doux soleil artificiel.

Un jour, cette proximité me vaudra une brûlure très profonde, quand une casserole de lait bouillant destiné au biberon de ma petite sœur se renversera sur ma cuisse.

Ce manque d’amour que j’éprouve se traduit d’ailleurs souvent par la volonté de finir les repas de ma cadette et je suis toujours volontaire pour terminer le peu de lait qui reste dans le biberon de verre, dans le fol espoir que ma mère me caresse éventuellement les cheveux lors de cette tétée d’enfant largement sevré.

Au lieu de cela, les seules réflexions qui fusent prétendent que je ne suis jamais assez bien nourri, à toujours vouloir ainsi finir l’assiette des autres.

Je passe donc la plus grande partie de mon week-end à l’extérieur, à jouer avec les copains du quartier sur des carrioles fabriquées par nos soins pour dévaler la pente goudronnée menant en bas de l’autre bloc HLM. Ces vrais moments de détente me procurent d’incroyables sensations de liberté et je songe de plus en plus à choisir la rue comme terrain de prédilection.

Ces deux jours passent à la vitesse de l’éclair et je dois vite regagner ma prison catholique, où je me retrouve encadré par des matons aux robes noires et aux manières brutales, ce qui me semble à la fois indigne et normal pour des femmes n’ayant jamais connu la maternité.

Cette déduction me semble logique du haut de mes sept ans et, déjà, je commence à rationaliser mes pensées, qui ne cesseront jamais de s’activer en permanence dans toutes les activités que je pourrai pratiquer par la suite, que ce soit dans le droit chemin ou sur des sentiers de perdition.

Pourtant, malgré les mauvais traitements infligés par ces servantes de Dieu, jamais je ne renierai la religion. Je serai même plus tard enfant de chœur avec mon frère cadet.

J’ai toujours prié, sans jamais pratiquer, et je continue encore à le faire dans des moments douloureux ou dans des situations délicates qui nécessitent de pouvoir espérer. Je me revois ainsi récitant mes prières en chuchotant autant de Je vous salue Marie que de Notre Père dans l’espoir de trouver le réconfort ou de me sauver la mise. Je pense que bon nombre de ces prières ont été entendues durant ces interminables nuits d’attente.

Parmi tous les souvenirs pénibles et frustrants de ce passage à l’Assistance publique, l’un d’eux m’a particulièrement marqué.

En fin d’année, un spectacle avait été organisé pour être présenté aux personnes importantes de la ville de Marseille et à toutes les bonnes âmes de la cité phocéenne susceptibles d’apporter une contribution financière à cette sombre institution.

La pièce de théâtre relatait la destinée d’une princesse dont le royaume était menacé par un dragon qui dévorait ou carbonisait ses fidèles sujets. Je revois encore ce petit ange blond aux yeux clairs qui endossait à merveille le rôle de la princesse. J’en étais peut-être même amoureux…

J’interprétais l’un des fameux trois chevaliers venant promettre à la souveraine de la débarrasser du monstre. Mais, à mon grand désespoir, je jouais le rôle du deuxième chevalier, promis à un triste sort, et, à chaque répétition, j’insistais pour ne pas mourir, pour ne pas être dévoré par le dragon afin de pouvoir m’imposer comme le sauveur du royaume et, dans le même temps, comme le futur roi, grâce à mon union avec la dame de mon cœur.

Malheureusement, cette version n’était pas du goût de la mère supérieure, qui, à plusieurs reprises, m’administra des coups de baguette en bois sur les fesses, pantalon baissé, devant tous mes camarades, afin que je cesse de m’obstiner à devenir le héros de ce conte ridicule dont l’écriture et la distribution des rôles avaient été validées de longue date.

Le jour de la représentation, devant le parterre d’autorités invitées à venir nous regarder, je me fis pourtant la promesse solennelle de ne pas interpréter mon rôle au pied de la lettre et d’enfoncer mon épée de bois dans le cœur du dragon malfaisant afin de tourner cette aventure à mon avantage et de récupérer les lauriers d’une gloire éphémère.

Quelques instants avant mon entrée en scène, mes pieds furent cependant soulevés du sol par une main qui s’était emparée de mes cheveux tandis qu’une voix impitoyable me rappelait les limites de mon rôle et me mettait en garde contre toute tentative de sabordage du spectacle.

Cette grosse main calleuse qui tordit ma chevelure, accompagnée de cette autre main armée de la fameuse baguette qui avait laissé un souvenir cuisant sur mes fesses rouges, me dissuadèrent ce jour-là de faire mon coup d’État.

Je récitai mon texte piteusement et mourus lâchement sous les flammes crachées par un dragon animé par cinq de mes compagnons, qui n’eurent de cesse de me répéter que j’étais un dégonflé et un trouillard…

Je crois que c’est à partir de ce jour-là que je décidai de ne plus subir mon destin et de contester toute forme d’autorité qui ne soit pas logique et juste à mes yeux et à mon cœur.

Quelqu’un venait de briser le seul moment d’amour et de tendresse que j’aurais pu apporter à cette princesse de mes rêves. C’est là, à 7 ans, que j’ai oublié la signification du mot « enfant » pour devenir un autre.

Ces deux années d’Assistance publique m’affectèrent terriblement et je peux dire que je n’ai jamais autant souffert que durant cette période de mon enfance. Coupé de ma cellule familiale, éloigné de mes sœurs et de mon frère, je ne me considérais guère mieux loti qu’un bagnard en liberté conditionnelle, avec pour seules permissions de sortie un samedi-dimanche de temps à autre.

Ces bonnes sœurs qui ne connaissaient ni la tendresse ni l’amour me firent vivre un enfer dans la maison de Dieu sans que j’en comprenne les raisons. À cet âge-là, je me contentais de subir le choix de mes parents. Je n’ai jamais demandé pourquoi à ma mère…

Chapitre 3Souvenirs d’enfance

À l’âge de 9 ans, je réintègre enfin ma famille pour retrouver mes sœurs et mon frère, et je pense enfin en avoir fini avec les grenouilles de bénitier, mais c’est bien mal connaître le pouvoir de la religion et l’étendue de son influence.

Nous habitons alors au quatrième et dernier étage d’un immeuble HLM du quartier du Val Saint-André, à Aix-en-Provence. Un stade de football parfaitement réglementaire s’étend un peu plus loin, mais nous jouons plus souvent sur le carré de pelouse commun aux trois HLM de la cité, qui nous sert de terrain de jeu pour des parties de ballon ou autres. Il y fait bon vivre.

Je partage une pièce avec mon frère Joël, tandis que mes sœurs Sandrine et Sabrina disposent également de leur coin sommeil réservé. Je n’appelle pas cela une chambre car ma mère, maniaco-dépressive, passe le plus clair de son temps à lustrer, à briquer et à nettoyer l’appartement et, de ce fait, il nous est strictement interdit – j’insiste sur l’adverbe strictement – de toucher à quoi que ce soit dans ces pièces qui doivent faire office de lieu de couchage, rien d’autre. J’ai encore le souvenir de ces dessus de lit tendus à la perfection qu’il ne faut toucher en aucun cas, de peur qu’un pli ou une cuvette se forme, risquant alors de déclencher une crise de fureur chez ma mère, Denise. Aujourd’hui encore, j’ai du mal à comprendre quel est l’intérêt d’imposer des consignes aussi extravagantes et frustrantes à des enfants pour lesquels une chambre devrait être un défouloir, sans pour autant devenir un dépotoir. Avoir une chambre-refuge où décompresser et jouir d’un minimum d’intimité est impossible dans mon foyer. Nous passons notre temps à redoubler d’efforts pour ne rien bousculer, ne rien modifier, ne pas déranger l’existant, raser les murs afin de ne pas laisser nos empreintes sur le sol mouillé après qu’il a été une nouvelle fois lavé à grande eau, à moins qu’il ne nous faille tout simplement attendre que celui-ci ait séché avant de pouvoir nous déplacer. Loin de nous aider à nous épanouir, toutes ces contraintes contribuent nous traumatisent. Je me fais déjà la promesse de ne jamais reproduire de tels troubles compulsionnels auprès de ma femme ou de mes enfants, surtout si je dois avoir un jour des jumeaux.

Ma mère prétend en effet qu’une de ses aïeules a donné naissance à des jumeaux, processus biologique qui, selon elle, aurait dû se reproduire au bout de deux ou trois générations et donc la concerner. Manque de chance, alors qu’elle s’était persuadée qu’elle donnerait naissance à des jumeaux à son tour, elle a d’abord eu une fille pour aînée, puis un garçon – moi –, mon petit frère ensuite et ma deuxième sœur pour finir. Je ne sais pas si ma mère a décidé de protester à sa manière contre ce coup du sort qui l’a privée de jumeaux, mais le fait est qu’elle a décidé de rétablir cette tradition familiale en se comportant à la maison comme si mon petit frère et moi-même étions jumeaux depuis mon retour de l’Assistance. Malgré nos trois ans de différence, elle prend soin de nous coiffer et de nous habiller à l’identique, achevant sans doute ainsi de se persuader que nous sommes deux copies conformes – un exercice impossible à réaliser avec mes sœurs, dont la différence d’âge est trop importante. Et ce n’est là qu’un rituel parmi d’autres. Il faut également compter avec le cérémonial de la toilette, qui se décline tout au long de la journée ou de la semaine, et sur lequel ma mère ne transige pas.

Chaque week-end, nous prenons un bain qui s’achève par un vigoureux shampooing suivi d’un rinçage du cuir chevelu avec une concoction maison faite à partir d’un mélange d’eau et de vinaigre. À en croire ma mère, cette mixture anéantit les lentes et les poux tout en rendant les cheveux soyeux et brillants, même si l’odeur nécessite que nous nous y accoutumions à chaque fois. Tous les soirs de la semaine, fille ou garçon, nous prenons place à tour de rôle dans le grand évier de porcelaine de la cuisine, dans lequel nous pouvons largement tenir debout, afin que ma mère nous y lave au savon de Marseille avant de nous rincer au gant de toilette. Enfin, chaque matin, nous passons bien sûr dans la salle de bains, où j’adore regarder mon père manier son blaireau et son rasoir coupe-chou en rêvant de les utiliser un jour à mon tour. Dès que la place se libère, nous nous brossons les dents et lavons le visage puis, à peine sortis, nous sommes aussitôt alpagués par ma mère, qui nous attend devant la porte pour nous entraîner vers la cuisine, où elle nous assoit sur la table.

Là, elle nous emprisonne la mâchoire entre le pouce et l’index de la main gauche, de manière à nous relever la tête et à la maintenir dans le bon axe, puis, de sa main droite, elle saisit une bouteille plastique remplie d’eau de Cologne et nous asperge abondamment le cuir chevelu avant de nous coiffer, nous ses deux pseudo-jumeaux, d’une belle raie sur le côté sculptée à l’identique. Il s’agit pour moi d’une affreuse torture que je subis à chaque fois avec résignation, rêvant plutôt d’un câlin ou d’un mot gentil avant que nous ne partions pour l’école. Aujourd’hui encore, je me souviens de la fermeté de cette main qui nous maintenait le visage, ainsi que de l’odeur de l’autre main, qui dégageait un parfum d’eau de Cologne et d’eau de Javel mêlées tant elle passait son temps à frotter et à briquer…

Et bien sûr, lorsque nous partons enfin à l’école, mon frère et moi portons la même tenue. En hiver, par exemple, nous sortons équipés en version lourde : un short avec de grosses chaussettes de laine retournées sur nos godillots, une grosse veste en skaï fourrée à la laine de mouton teintée « grise » sur nos épaules et une casquette avec rabats élastiques sur les oreilles afin de nous protéger du froid ! Une tenue qui ne varie pas durant toute une semaine, à l’exception des chaussettes, slips et tricots de peau, qui sont changés de manière quotidienne.

Une fois dehors, mon frère et moi prenons le chemin de l’école, main dans la main, sans que je lâche jamais ses petits doigts pour la balade de 2 kilomètres qui doit nous conduire jusqu’à notre établissement scolaire du Val Saint-André. J’aime particulièrement ce moment où nous nous retrouvons à l’air libre, car il s’agit d’un vrai moment de liberté. Je n’ai alors plus personne à mes basques et je peux enfin respirer à pleins poumons, délivré de cette pression d’une mère trop maniaque et trop réservée à mon goût sur le plan sentimental. Nous marchons cependant d’un bon pas car je prends toujours soin de dévier de la route initiale pour rendre notre parcours plus agréable. Ainsi, dès que nous franchissons le passage clouté, après lequel ma mère ne peut plus nous voir de la fenêtre, nous basculons sur le trottoir opposé et forçons l’allure pour longer la cité Bello Visto, où habite un de mes camarades de jeu, Thierry Catanzaro. Les gens nous regardent passer d’un air intrigué, car il n’ont pas l’habitude de voir des enfants, même des surdoués assoiffés de savoir, se presser ainsi pour se rendre à l’école.

En réalité, si nous effectuons ce léger détour, c’est pour passer devant la Maison Fouque, une fabrique de santons dont le génial créateur expose plusieurs de ses personnages en terre cuite à l’extérieur de son atelier, dans une sorte de grotte immense en bordure de route où nous pouvons admirer la plupart de ses personnages, à la manière d’un tableau vivant.

Mon frère, qui n’est guère loquace, me fait entièrement confiance et ne lâche jamais ma main tout au long de cette escapade matinale et régulière dont il ne touche jamais un mot à nos parents. Arrivés à la Maison Fouque, nous pouvons rester jusqu’à dix minutes sur place, figés nous-mêmes comme des statues, totalement absorbés et admiratifs face à la mise en scène qui s’offre à nos yeux. Je passe ce laps de temps à raconter à mon frère l’histoire du meunier, celle des animaux de la ferme ou du petit Jésus emmailloté dans sa crèche de paille. Joël m’écoute religieusement, souriant en fonction de mes commentaires plus ou moins crédibles, sans que je sois certain qu’il comprenne toutes mes envolées lyriques. Quoi qu’il en soit, je possède déjà en moi ce besoin de liberté qui m’incite notamment à lâcher la bride à mon imagination pendant que j’admire ces petits personnages aussi vrais que nature.

Malgré mon jeune âge, je garde pourtant à l’esprit la notion du temps et l’importance de l’horaire qu’il me faut respecter ; je harcèle trois ou quatre passants en posant à chacun la même question : « Quelle heure est-il, s’il vous plaît, Monsieur ? », « Quelle heure est-il, s’il vous plaît, Mme ? »…

Quand l’heure est venue de nous extraire de notre béatitude, nous reprenons la route et accélérons le pas pour ne pas rater la sonnerie du matin. Je quitte alors mon frère, pressé d’aller retrouver ses camarades, et rejoins moi-même mes compagnons de classe.

À cette époque, tous les garçons de mon âge partagent une passion débordante pour les billes, que nous comparons et échangeons. Elles représentent aussi un moyen d’identifier et de jauger des adversaires avec lesquels nous pouvons nous mesurer pendant les récréations. Je dois l’avouer, comme beaucoup de mes camarades, je suis plus passionné et plus motivé par ces récréations que par le travail scolaire proprement dit. Lorsque nous investissons la cour, tous vêtus d’une blouse semblable avec notre nom de famille brodé sur la poitrine de sorte que l’on ne peut faire la différence entre un fils de médecin et un fils d’ouvrier – seule la couleur des blouses change selon que l’on soit fille ou garçon –, nous nous dirigeons naturellement vers nos aires de jeu respectives. Les filles se regroupent ainsi pour sauter à la corde, seules ou en équipes, tandis que les garçons multiplient les compétitions de billes dans leur coin.

Nous jouons notamment à la « bouille », une partie qui se pratique à deux ou à quatre en effectuant des poussettes sur les billes afin de taper les agates de l’adversaire pour les envoyer rouler dans un trou. Les joueurs sont alors reconnaissables aux gravillons incrustés dans la peau noircie de leurs genoux, en raison du sol de notre cour constitué d’un mélange de terre battue et de ciment.

Mais, plus qu’à la « bouille », je préfère m’adonner au « tir », un exercice d’adresse qui permet aux meilleurs de remporter un soldat de plomb ou de plastique sur l’adversaire après s’être entendu avec lui sur les règles. Il convient notamment de déterminer la distance de tir en nombre de pas – généralement sans excéder six pas –, mais aussi de fixer d’un commun accord la position de la cible – soldat de face ou en position latérale – et le nombre de billes qu’il sera possible de tirer.

J’excelle dans ce jeu et je représente un adversaire aussi reconnu que redoutable, d’autant plus que je suis gaucher et que mon adresse peut surprendre. Précis et efficace, j’ai la réputation de pouvoir toucher une cible avant mon troisième tir, ce qui m’attire un public considérable lors de mes parties, mais contrarie mes efforts lorsque je recherche un adversaire susceptible de risquer contre moi une figurine de chef indien ou un capitaine de cavalerie nordiste – une tunique bleue. Ainsi, j’ai encore le souvenir d’avoir été fasciné par un magnifique chef indien, armé d’une lance, chevauchant son destrier blanc à cru.

Le faciès de ce guerrier aux peintures de guerre resplendissantes me fait tant rêver que le posséder devient pour moi une véritable obsession. Malheureusement, son propriétaire, surnommé Poil de Carotte en raison de sa chevelure rousse, n’est pas du tout disposé à entrer en compétition avec moi. Ce petit malin, qui a exhibé son chef indien devant un grand nombre de candidats naïfs et maladroits pour les faire saliver, a même réussi à amasser un lourd trésor de billes contre ces élèves qui n’ont jamais fait qu’effleurer son chef indien en faisant rouler leurs billes à 2 ou 4 centimètres de sa monture. Mais je reste persuadé qu’avec un peu de patience et de détermination, j’arriverai un jour à ranger ce chef peau-rouge dans mon cartable. Il faut juste que je mette au point une stratégie, chose que j’ai largement le temps de faire en classe, où je passe plus de temps à rêvasser derrière mon pupitre situé à côté d’une fenêtre qu’à écouter les consignes de notre maîtresse, Mme Martinez. Capable de passer de longs moments à observer dans la cour les merles et les moineaux se disputer les miettes d’un goûter tombé de la poche d’un élève, je ne prête pas le dixième de cette attention à une leçon de calcul ou de géographie.

Pour corser le tout, ma main gauche, très habile pour le lancer de billes, se révèle bien moins à l’aise dans l’écriture… J’ai beau m’appliquer pour dessiner les courbes de mes lettres à l’aide de mon plumier, ma paume passe dessus avant que l’encre ait entièrement séché, transformant ma calligraphie en taches dégoulinantes. À cette époque, la plume et l’encrier sont de vraies plaies pour les malheureux gauchers, sans que cela provoque la moindre empathie de la part de Mme Martinez. Il faut dire que celle-ci a l’allure d’un déménageur, ou encore d’un pilier de rugby, plutôt que la silhouette d’un professeur attentif tâchant de transmettre au mieux son savoir. Aussi forte qu’obstinée, elle est bien évidemment persuadée que ses méthodes éducatives sont les meilleures – y compris celle qui consiste à sanctionner sur-le-champ la moindre faute commise.

Il m’arrive moi-même de goûter à la manière dont elle applique son châtiment, lequel consiste à convoquer l’élève fautif, à le placer sur l’estrade face au tableau noir et à lui faire tâter de sa baguette en bois en lui fouettant les fesses. Et Dieu sait qu’elle a le bras musclé ! Le tarif minimum est habituellement de dix allers-retours sans qu’il soit question de se protéger l’arrière-train avec les mains ou de tenter une esquive car elle vous maintient solidement en place en vous agrippant les cheveux de sa main gauche… Mais, quand il m’arrive de devoir lui présenter le postérieur pour recevoir ses coups de trique devant mes camarades de classe, je me garde bien de verser la moindre larme ou d’émettre le moindre son plaintif. J’en tire même une certaine fierté, bien que cette nonchalance ait pour conséquence de l’énerver encore plus et de l’inciter à appuyer chacun de ses coups… Évidemment, à cette époque, il n’est pas question d’aller se plaindre auprès de ses parents, qui ne manqueraient pas de vous faire payer un petit supplément pour avoir osé remettre en question l’autorité de votre enseignant. Vive l’Éducation nationale !

Cette petite digression ne doit cependant pas faire oublier que, malgré le spectacle des merles ou la menace de la trique, ces heures d’étude sont avant tout, et pendant quelques jours, l’occasion d’élaborer une stratégie pour pouvoir mettre la main sur la fameuse figurine de chef indien… Et lorsqu’une idée géniale me vient enfin à l’esprit, je bous quasiment d’impatience en attendant la récréation. Lorsque la sonnerie retentit enfin, je dois même prendre sur moi pour ne pas bousculer tout le monde en me ruant vers la sortie, de peur que Mme Martinez ne me colle une retenue et me prive de récréation – ce qui constituerait une sanction bien plus terrible que n’importe quelle fessée ! Malgré mon impulsivité et ma propension à la violence, l’Assistance publique a cela de bien qu’elle m’a permis d’apprendre à anticiper les réactions des adultes afin de les tourner à mon avantage, et je compte bien appliquer cet art de la ruse dans le cadre de mon affaire avec Poil de Carotte.

Aussitôt dans la cour, après avoir pris soin de respecter mon rang de sortie et m’être abstenu de courir dans les couloirs, je mets donc mon radar en action pour repérer Poil de Carotte avant qu’il ne se fasse interpeller par un autre client. Je l’aperçois enfin, droit et fier avec son air vainqueur ! Il ne me reste plus dès lors qu’à l’aborder en souplesse, en arborant une mine de chien battu pour qu’il accepte de bien vouloir jouer avec moi, ou plutôt contre moi.

« Alors, tu as des soldats à quiller ?